モチベーションが続かない人ほど、1週間の枠で筋トレメニューを組むのがおすすめ。予定に落とし込むだけで続けやすくなり、鍛える→休む→回復するの流れも整えやすい。その結果、がんばりすぎによるオーバーワークや、特定部位だけを酷使する偏りも防げる。

この記事では、週単位でメニューを作るメリットを解説しつつ、習慣化のコツや種目の並べ方も紹介。忙しい人や初心者こそ、無理なく続けられる一週間のトレーニングメニューを実践しよう。

この記事の監修者

清水 忍さん

トレーニングジムIPF 代表

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

学生時代は運動部に所属。過去にトレーニングの継続を二度挫折したが、最近になって再びジム通いをスタート。現在は「続けられる筋トレ習慣」をテーマに、週2〜3回の全身トレーニングを中心に実践している。限られた時間のなかで、1週間単位のメニュー設計や回復日の取り方を工夫しながら、仕事との両立を検証中。

1週間単位で筋トレメニューを組むメリット

トレーニングにおいて、最も重要なポイントは継続すること。1週間という枠でトレーニング計画を立てることで、継続しやすくなる。また、刺激→回復→成長のサイクルを管理しやすく、全身の偏りやオーバーワークも避けやすい。

- 習慣化しやすく体質改善につながる

- 筋肉の超回復を期待できる

- 全身をバランスよく鍛えられる

監修者:清水

1週間単位で筋トレを計画する最大のメリットは、「習慣化しやすく、生活リズムにトレーニングを組み込みやすい」点にあります。多くの人が続かない理由は、「次にいつやるか」が決まっていないからです。スケジュールに組み込むことで、「やらなくてもいい」という選択肢がなくなり、自然と継続の仕組みができあがります。

「空いた時間でやる」ではなく「予定として組み込む」意識が生まれ、モチベーション維持・体質改善・成果の見える化にも影響します。

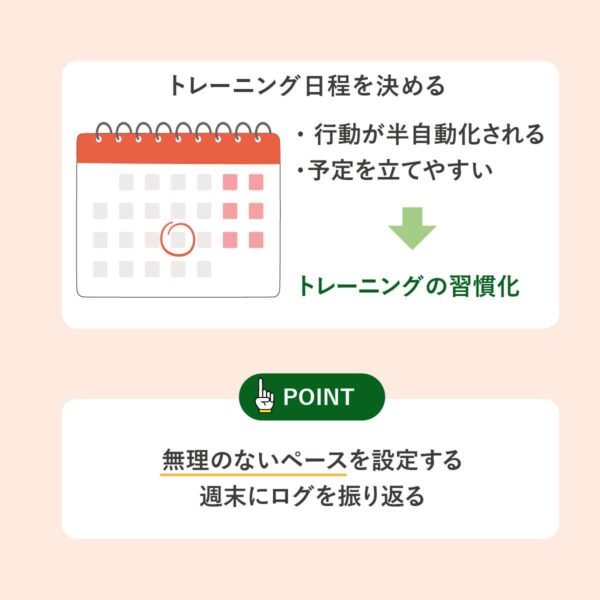

習慣化しやすく体質改善につながる

曜日固定(例:火・金)で予定に組み込むと、行動が半自動化し挫折しにくい。また、週末にログ(重量・回数・主観的強度)を振り返り、翌週の負荷やメニューを更新することで継続率がさらに上がる。

小さな改善を毎週積み上げることで、見た目とコンディションの双方を中長期で整えられる。

監修者:清水

トレーニングを継続するうえで重要なのは、「無理のないペースを設定し、習慣化につなげること」です。特に初心者は、「こんな軽い負荷で大丈夫かな?」と思うくらいのレベルから始めるのが理想です。最初から高負荷を狙うより、「できた」という感覚(自己効力感)を積み重ねるほうが継続率は格段に高まります。慣れてきたら少しずつ重量や回数を増やし、自分に合ったメニューへ微調整していきましょう。

もし自己判断が難しい場合は、パーソナルトレーナーにメニューを確認してもらうのも有効です。人それぞれの体力や目標に応じたアドバイスをもらうことで、「やるべきこと」が明確になり、習慣化の助けになります。

検証者:吉田

週2回を目安にトレーニングを習慣化してみたところ自然と身体を動かしたい欲が強くなってきました。少しずつ扱える重量が増えたり、筋肉痛の出方が変わると、成長を実感できて続けるのが楽しくなっていきます。

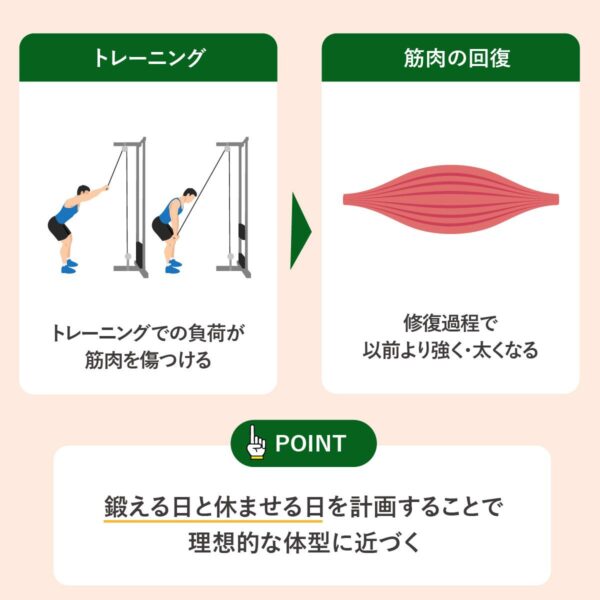

筋肉の超回復を期待できる

筋肉はトレーニングによって傷つけられ、そのあとの修復過程で以前より強く・太くなる。このサイクルを「超回復」と呼ぶ。筋肉はトレーニング中ではなく休んでいる間に成長するため、1週間単位で「鍛える日と休ませる日」を計画的に組むことが理想的な筋トレスケジュールに。

休息を取らずに筋トレを続けると、筋肉の回復が追いつかず、疲労やケガ、パフォーマンスの低下につながってしまうため注意しよう。

監修者:清水

「超回復」を重視して計画を立てる人も多く、トレーニングした部位に対して「72時間休む必要がある」と考えている人も多く見られます。確かに筋肉は休息の中で成長しますが、実際には「どの程度の負荷をかけたか」「どのくらい疲労が残っているか」によって回復スピードは異なります。

大切なのは、自分の身体の主観的な感覚を指標にすることです。筋肉痛が強く残っているなら休む、軽い張り程度ならフォーム練習や軽い負荷で刺激を入れるなど、柔軟に調整するのが理想です。

検証者:吉田

私の場合は、種目ごとに休息の取り方を変えるようにしています。ジムで行うバーベルスクワットやベンチプレスなど、重量を扱う種目では筋肉痛が強く残ることが多いため、しっかりと休息日を設けて回復を優先しています。一方で、腹筋などの自重トレーニングは翌日に筋肉痛が出ないことも多いため、あえて休息期間を空けずにおこなうようにしています。

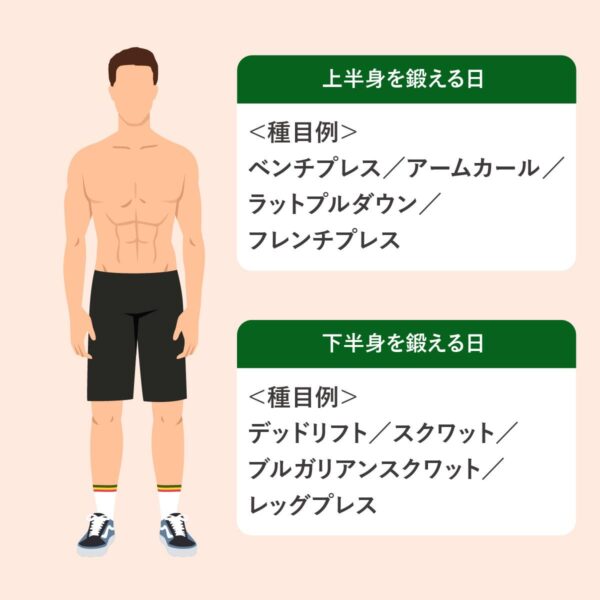

全身をバランスよく鍛えられる

週の中で部位ローテーション(下半身/上半身、背中/胸/太ももなど)を組むと、特定部位への偏りや使い過ぎを回避できる。これにより姿勢改善や基礎代謝向上など、見た目と機能の両面にアプローチできる。

また、全身を均等に鍛えることは、ケガ予防や姿勢改善にも直結する。

全身をバランスよく鍛えるメリット

| ケガ予防 | 同じ部位への過負荷や筋力のアンバランスを避け、関節へのストレスを分散できる。 |

| 姿勢や見た目改善 | 背中・臀部・体幹を十分に使えるようになり、骨盤前傾・猫背などの崩れを補正しやすい。上半身・下半身の発達がそろい、体型のバランスが整う。 |

| 基礎代謝の向上 | 大筋群(脚・背中・胸)をまんべんなく動員でき、消費エネルギーと除脂肪量の増加につながる。 |

| パフォーマンスアップ | 負荷が部位間で分散されるため、局所疲労が溜まりにくい。結果としてパフォーマンスの再現性につながる。 |

監修者:清水

目安としては「1種目につき10回×3セット」、限界付近まで取り組むのが効果的です。ただ、重要なのは10回という回数そのものではなく、「10回程度が限界」という負荷をかけているかどうかです。自重種目などで30回以上こなせるようであれば、筋肥大の刺激としてはやや軽めなのでダンベルやバーベルなどを使って負荷を加えるようにしましょう。

検証者:吉田

土日にまとめてトレーニングする人の場合は、部位を分けておこなう分割法がおすすめ。土曜は下半身メイン(スクワット・レッグプレスなど)、日曜は上半身メイン(ベンチプレス・プッシュアップなど)にすると、筋肉痛や疲労が分散され、連日でも無理なく続けられます。

1週間の筋トレメニューを組むときのポイント

筋トレを継続するためには、トレーニングの目的・強度・頻度を明確にし、無理なく続けられるメニューを立てることが大切。

ここでは、筋トレメニューを組むときに意識してほしい3つのポイントを紹介。

- トレーニングの目的を明確にする

- 大筋群から小筋群の順番で鍛える

- 無理なく続けられるメニューをつくる

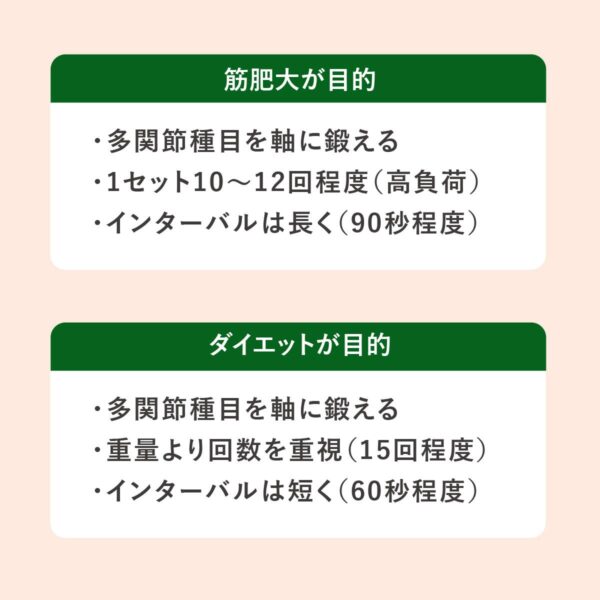

トレーニングの目的を明確にする

「なぜ筋トレをするのか」をはっきりさせることが最初のステップ。筋肥大・ダイエット・健康維持など、目的によって最適な種目・回数・負荷設定は異なる。

筋肉を大きくしたい場合は高重量・低回数、引き締めたい場合は軽重量・高回数を意識する。目的が明確であるほど、トレーニングのモチベーションも保ちやすい。

目的別トレーニング方法

| 筋肥大 | 多関節種目を軸に中〜高負荷・中回数(例:6–12回できる重量を選択)でトレーニング。インターバルは長め(1.5~2分)にする。 |

| ダイエット | 全身の多関節種目+補助種目で消費を確保しつつ、重量よりも回数を意識してトレーニング。ただ、軽すぎては効果が低いので20回程度がキツイと感じる重量を選択。インターバルは短く(1~1.5分)して、心拍数を高める。 |

| 健康維持 | 可動域をしっかり確保して柔軟性も高める。運動習慣をつけることが重要であり、重量は重要ではないため軽負荷でもOK。スキマ時間などにストレッチを。 |

監修者:清水

トレーニングを継続するうえで、最初にやるべきは「目的をはっきりさせること」です。筋肉を大きくしたいのか、引き締めたいのか、健康維持が目的なのかで、種目・回数・負荷設定は異なります。また、「楽しく運動を続ける」ことも立派な目的の一つです。生活の一部としてトレーニングが組み込まれる状態が理想ですが、まずは「自分が頑張れる形」で取り組むことが大切です。

多関節種目から単関節種目の順番で鍛える

エネルギーと集中力が高い序盤に脚・背・胸などの大筋群×多関節種目を置く。

フォームの安定と出力が確保でき、ケガ予防にもつながる。終盤に肩・腕などの小筋群×単関節種目を配置すれば、主要リフトの質を落とさず仕上げができる。

多関節運動種目例

| 項目 | 自宅種目 | ジム種目 |

| 下半身 | スクワット/ワイドスクワット | バーベルスクワット/ダンベルスクワット |

| 背中 | 該当種目なし | デッドリフト/ベントオーバーロウ |

| 胸 | プッシュアップ | ベンチプレス/ダンベルプレス |

単関節種目例

| 項目 | 自宅種目 | ジム種目 |

| 上腕二頭筋 | チューブカール | バーベルカール/インクラインアームカール |

| 上腕三頭筋 | ナロープッシュアップ | フレンチプレス/トライセプスエクステンション |

| 肩 | チューブサイドレイズ | ショルダープレス |

| ふくらはぎ | カーフレイズ | ダンベルカーフレイズ |

監修者:清水

多関節運動は動作が複雑でエネルギーを多く使うため、疲労が少ない状態でおこなった方がフォームを安定させやすく、ケガのリスクも減らせます。トレーニングの後半に、単関節種目(アームカール・フレンチプレスなど)で細部を仕上げるようにすることで、効率的に全身を鍛えられます。

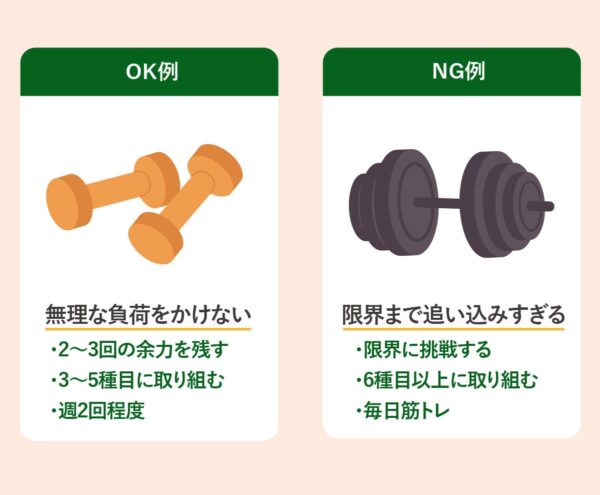

無理なく続けられるメニューをつくる

筋トレを習慣化するには、「がんばりすぎない設計」がカギ。最初からハードすぎるメニューを組むと、疲労や筋肉痛で続かなくなりやすい。

週2回程度の全身トレーニングから始め、慣れてきたら部位別トレーニングへ移行するなど、段階的に強度を上げていくのがおすすめ。続けられる負荷と頻度でメニューを設定すれば、確実に成果を積み重ねていける。

トレーニング設計におけるOK・NG例

| 項目 | OK例 | NG例 | 備考 |

| 頻度 | 週2〜3回 | 毎日 | 週2〜3回が最も継続しやすく、超回復のリズムを保ちやすい。 |

| 強度 | 2〜3回の余力を残す | 限界まで追い込みすぎる | 限界設定は疲労・フォーム崩れ・怪我のリスクを高める。 |

| 種目数 | 3〜5種目 | 6種目以上 | 詰め込みすぎは時間的・精神的に続かない。 |

| 休養 | 週4〜5日 | 週1〜2日 | 休養日は筋肉の成長に欠かせない。 |

監修者:清水

筋トレを習慣化するためには、「最初から完璧を目指さない」ことが大切です。よくある失敗は、「3ヵ月でマッチョになる」といった高すぎる目標設定による挫折です。体づくりは長期的なプロセスなので、短期間で劇的な変化を求めないことが成功のカギになります。

【初心者向け】自宅でおこなう1週間の筋トレメニュー例

【ポイント】

- 1回20〜30分、週3回を目安に

- 下半身と上半身で分け全身を刺激する

監修者:清水

自宅でのトレーニングは、器具がない分「フォームの精度」と「継続頻度」が成果を分けます。基本の3種目(スクワット・腕立て伏せ・腹筋)だけでも、全身にバランスよくアプローチできます。

基本は週3回ペースで、筋肉痛が残っていなければ毎日おこなっても問題ありません。フォームが崩れた時点で終了することをルール化し、1日ごとに「1回でも多く」を目指すようにしましょう。

検証者:吉田

以下が検証者がはじめておこなった回数の目安です。

スクワット:20回

腕立て伏せ:10回

腹筋:10回

正しいフォームを維持できている状態だと、想像以上にできる回数が少なかったです。

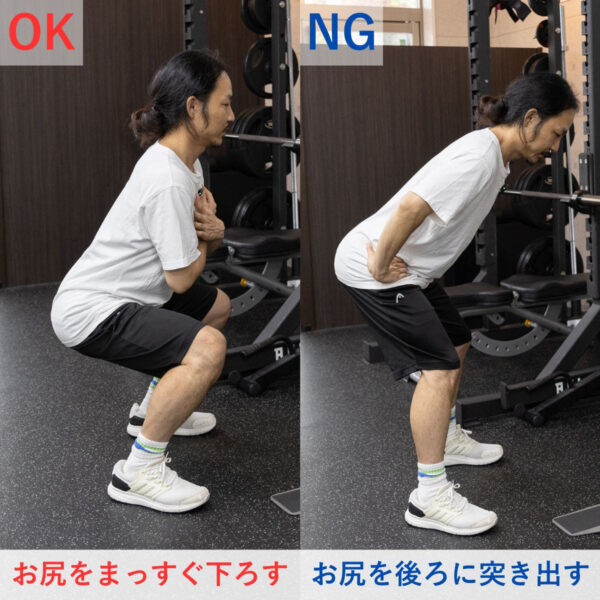

①スクワット

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 肩幅程度に足を開く

- お尻を落とすイメージでひざをまげる

- 深くお尻をおとしたら持ち上げる

- ひざ内旋させない

- お尻を後ろに突き出さない

ひざ内旋させない

お尻を後ろに突き出さない

検証者:吉田

スクワットの場合、20回でもかなりの負荷を感じました。特に股関節の柔軟性やフォームの安定性が影響するので、初心者の方は①すねと背中の角度を一致させる・②背中を一直線に保つことを意識しておこなったほうがよさそうです。

監修者:清水

スクワットでは、「ひざをつま先より前に出さない」という意識が強すぎて、上体が前傾しすぎるフォームになってしまう人が多いです。重要なのは、ひざとつま先の位置よりも「背筋とすねの角度を一致させる」こと。

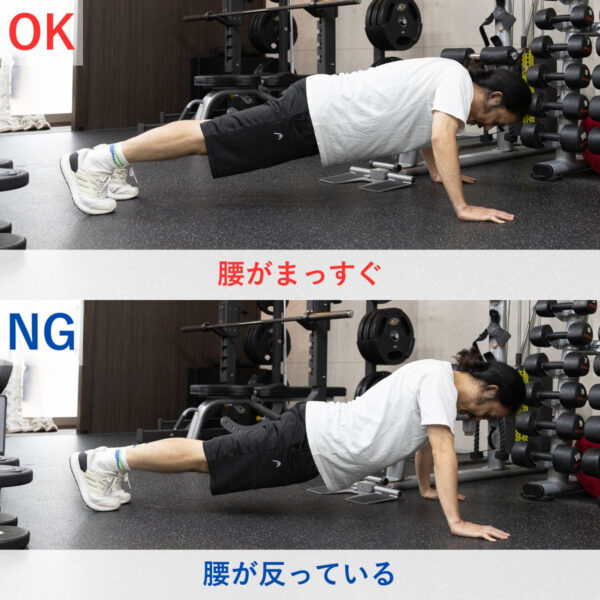

②腕立て伏せ

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

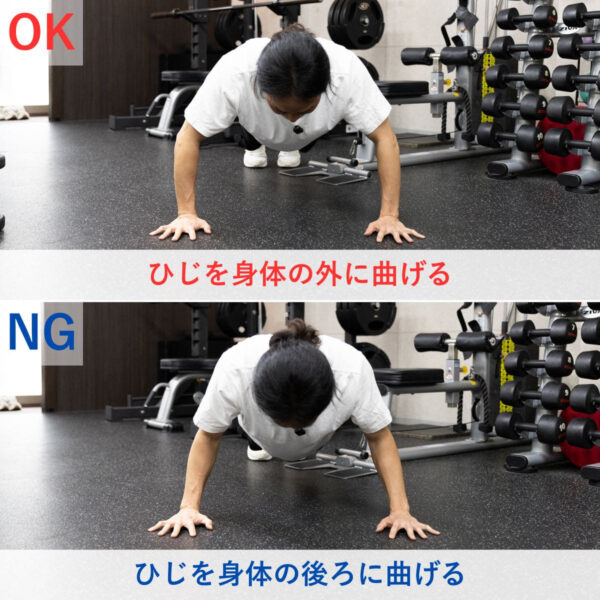

- 肩幅程度に両手をつき腰をまっすぐにする

- 胸を床につけるイメージでひじを横に曲げる

- 地面につかない程度までまえがたらひじを伸ばす

- 腰をまっすぐにキープする

- ひじは身体の外側にまげる

腰をまっすぐにキープする

ひじは身体の外側にまげる

検証者:吉田

自己流フォームでは20回ほどできますが、正しい姿勢でやると10回でも限界でした。胸と腕だけでなく、体幹をしっかり使う感覚があり、腹圧を抜くと一気にフォームが崩れる印象でした。

監修者:清水

腕立て伏せは、プランク姿勢を保ちながら床を押すという意識を持つと、胸や腕だけでなく体幹にも効果的です。おへそを軽く引き込み、背中と腰を一直線に保つことを意識しましょう。疲れてくると腰が落ちやすいので、フォームの維持を最優先に。

③クランチ

| 難易度 | ★★★★★ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

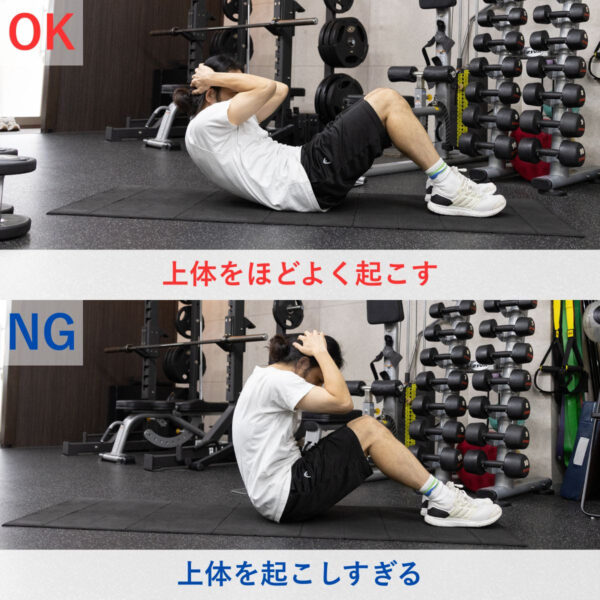

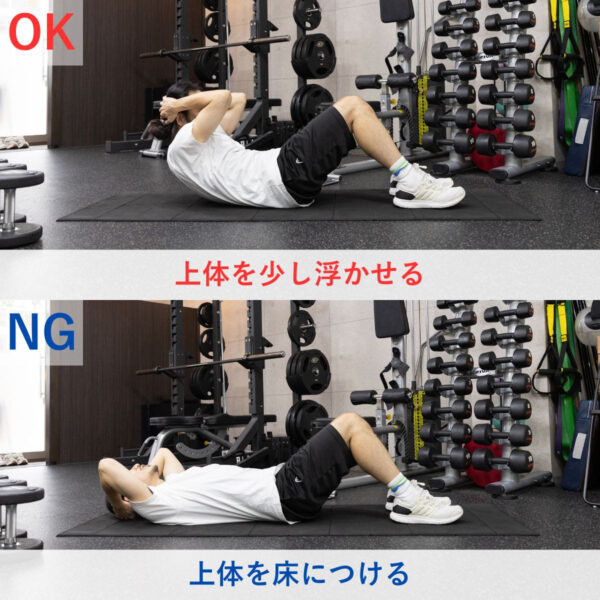

- ひざをまげ両手を頭に置く

- 肩甲骨を浮かせた状態にする

- 腹筋の収縮を感じがら上体を少し起こす

- 腹筋への負荷が一番つよいところまできたら元の位置に

- 上体を起こし過ぎない

- 上体を完全に床につけない

上体を起こし過ぎない

上体を完全に床につけない

検証者:吉田

大きく上体を起こす腹筋では30回以上できるのに、このフォームだと10回でもきつかったです。休む間がないため、常に腹部が刺激され続ける感覚があり、「回数より質」で効かせる重要性を実感しました。短時間でもしっかり追い込めるメニューです。

監修者:清水

腹筋種目では、肩甲骨が床についた状態や上体を完全に起こした状態で休まないことがポイントです。常に腹部にテンションをかけ続けることで、短時間でも効果的に刺激を与えられます。反動を使わず、ゆっくり動作することで腹直筋全体を均等に鍛えられます。

【初心者向け】ジムでおこなう1週間の筋トレメニュー例

【ポイント】

- フォームの安定性を高めるためマシンを使う

- 大筋群を優先して鍛える

- 「あと2回できるくらい」の負荷に設定する

監修者:清水

基本的な考え方としては、多関節種目(脚・胸・背中など大きな筋肉群)から単関節種目(腕・肩など細かい筋肉群)へ進む順番でおこなうこと。エネルギー消費量の多い種目を先に行うことでフォームが崩れにくく、全身の出力も高められます。疲労が大きくなるとフォームが崩れてしまうため、運動量が多くて負担が大きい種目は先にやってしまう事がポイントです。

トレーニング日が連続する場合や筋肉痛が残っている場合は、部位を分けてローテーションするのがおすすめ。一方で、間隔が空く場合や疲労が残っていない場合は、全身をまとめて鍛えるのも効果的です。

検証者:吉田

マシン中心のメニューでは自宅トレーニングよりも狙った部位にピンポイントで効かせやすく、動作に集中しやすかったです。全体を通して、マシンで軌道が固定されている安心感があり、初心者でも安全にトレーニングできると感じました。

Day1:下半身+腹筋

| 種目 | 使用マシン/器具 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|

レッグプレス |

マシン | 10回 | 3 | 90秒 | ひざを伸ばし切らず、脚全体で押す |

|

ヒップアブダクション |

マシン | 15回 | 3 | 90秒 | お尻の横を使う感覚で開く |

|

アブドミナルクランチ |

マシン | 20回 | 3 | 60秒 | 腹筋の収縮を意識して上体を丸める |

Day2:上半身

| 種目 | 使用マシン/器具 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|

チェストプレス |

マシン | 10回 | 3 | 90秒 | 胸を張り、肘を伸ばし切らない |

|

ラットプルダウン |

マシン | 10回 | 3 | 90秒 | 背中で引く意識を持つ |

|

トライセプスエクステンション |

ダンベルまたはバーベル | 10回 | 3 | 60秒 | ひじを開かず、しっかり下げきる |

【目的別】1週間の筋トレメニュー例

- 筋肥大目的:高負荷でしっかり効かせるメニュー

- ダイエット目的:負荷を抑えて程よく鍛えるメニュー

- 健康維持目的:軽い運動で代謝をあげるメニュー

【筋肥大目的】高負荷でしっかり効かせるメニュー

【ポイント】

- 1回60~90分目安

- 各種目10回×3セット(高重量・フォーム重視)

- 週2~3回ジムで鍛える

監修者:清水

筋肥大を目的とする場合は、「重さ」と「回数」をしっかり管理することが大切です。1セットで限界が10回になる重量を設定し、フォームを崩さずにおこなうことが理想的。回数をこなすことよりも「狙った筋肉を使えているか」を重視してください。

また、筋トレ後の栄養摂取も非常に重要です。トレーニング直後は筋合成が活発になるタイミングのため、タンパク質と糖質をバランスよく摂りましょう。

検証者:吉田

高重量メニューを1週間続けてみて、部位ごとの筋肉痛の違いを強く感じました。特にスクワットとベンチプレスは、回数を重ねるごとにフォーム維持が難しく、体幹の重要性を再認識しました。個人的には重量設定を「あと2回で限界」にしたことで、1セットごとの集中力が格段に上がる感覚があり、全体的にトレーニングの密度が増した印象です。

Day1:上半身(胸・腕)

| 種目 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|

ベンチプレス |

8〜10回 | 3 | 90秒 | 肩甲骨を寄せて胸を張る |

|

ダンベルフライ |

10回 | 3 | 60秒 | 可動域を広く使う |

|

アームカール |

10〜12回 | 3 | 60秒 | 肘を固定しゆっくり上下 |

|

トライセプスエクステンション |

10〜12回 | 3 | 60秒 | 肘を開かずストレッチをかける |

Day2:下半身

| 種目 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|

スクワット |

8〜10回 | 3 | 90秒 | 背中を丸めず深くしゃがむ |

|

レッグプレス |

10回 | 3 | 90秒 | 膝を伸ばし切らない |

|

レッグカール |

12回 | 3 | 60秒 | 太もも裏を意識する |

|

カーフレイズ |

20回 | 3 | 45秒 | ゆっくり上下しきる |

Day3:背中・肩

| 種目 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|

ラットプルダウン |

10回 | 3 | 90秒 | 背中で引く意識 |

|

シーテッドロー |

10回 | 3 | 90秒 | 肩甲骨を寄せる |

|

ショルダープレス |

10〜12回 | 3 | 75秒 | 反動を使わない |

【ダイエット目的】負荷を抑えて程よく鍛えるメニュー

【ポイント】

- 筋トレ+有酸素の組み合わせが効果的

- 強度(負荷量)は少し抑える

- 大筋群を狙った筋トレ+有酸素中心のトレーニング

監修者:清水

ダイエット目的では、筋肉を維持しながら体脂肪を減らすことが大切です。高強度トレーニングではなく、10〜15回×3セットを目安の負荷で継続しましょう。

また、有酸素運動は「痩せるため」ではなく、心肺機能を高めるためにおこなうという意識を持つことがポイントです。筋トレと組み合わせることで、日常の代謝活動(NEAT:非運動性熱産生)が上がり、「太りにくい生活習慣」をつくれます。

検証者:吉田

全身をバランスよく動かすことで、翌日の体の軽さを感じやすかったです。筋肉を追い込むというより、全身の血流を促す感覚でトレーニングでき、疲労も少なめでした。ヒップリフトやブルガリアンスクワットは特に効きが強く、お尻と太もも裏がしっかり刺激される印象。フォームを意識するだけで負荷が変わることを実感しました。

Day1:全身トレーニング(自宅)

| 種目 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|

スクワット |

12回 | 3 | 60秒 | 背筋を伸ばす |

|

プッシュアップ |

10〜12回 | 3 | 60秒 | 胸を張る |

|

ヒップリフト |

15回 | 3 | 45秒 | お尻を締めて上げる |

|

プランク |

30秒 | 3 | 45秒 | 背中を一直線に |

Day2:背中or下半身(ジム)

| 種目 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|

ブルガリアンスクワット |

各10回 | 3 | 60秒 | 背筋を伸ばす |

|

ヒップアブダクション |

15回 | 3 | 60秒 | お尻の横を意識する |

|

ラットプルダウン |

12回 | 3 | 60秒 | 背中を使う意識 |

|

ワンハンドダンベルロウ

|

15回 | 3 | 45秒 | 反動を使わない |

【健康維持目的】軽い運動で代謝をあげるメニュー

【ポイント】

- 体を動かし続けることが健康維持の基本

- 1回30〜40分・週2〜3回

- 軽めの負荷でフォームを優先

監修者:清水

健康維持を目的とする場合は、軽めの負荷でも構いません。定期的に体を動かすことで血糖値のコントロールや血圧の安定にもつながります。短時間でも体を動かす習慣を続けることが、健康維持の最大の秘訣です。

検証者:吉田

強度が低めでも全身を満遍なく使える構成にすることで、デスクワーク中心の人にも続けやすいと感じました。筋肉痛になるほどではないのに、終わったあとは体が温まり、姿勢が整うようなスッキリ感があります。疲労感が少ない分、毎日でも取り入れやすかったです。

Day1:全身A

| 種目 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|---|---|---|---|---|

|

スクワット |

15回 | 3 | 60秒 | 背中を丸めない |

|

プッシュアップ(膝つき可) |

10〜12回 | 3 | 60秒 | 体を一直線に保つ |

|

プランク |

30秒 | 3 | 45秒 | 呼吸を止めない |

Day2:全身B

| 種目 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|---|---|---|---|---|

|

ヒップリフト |

15回 | 3 | 45秒 | お尻を締めて上げる |

|

シーテッドロー |

12回 | 3 | 60秒 | 背中を引き寄せる意識 |

|

バックエクステンション |

15回 | 2 | 45秒 | 背中の中央を意識 |

|

クランチ |

15回 | 3 | 45秒 | お腹を丸めるように動く |

【中〜上級者向け】1週間の筋トレメニュー例(部位別)

- 3分割・4分割で鍛える筋トレメニュー

- 上半身・下半身を効率よく鍛えるメニュー

検証者:吉田

細かい部位別で分ける・種目によって微調整をかけるなど、トレーニング歴3ヵ月程度の自分の場合は、ここで紹介するレベルのトレーニングはまだ早いと感じました。

3分割・4分割で鍛える筋トレメニュー

【ポイント】

- プッシュ/プル/レッグの種目で週3〜4回、1回60〜75分目安

- 各種目8〜12回×3セット(中〜高負荷)

- セット間の休憩は90秒を基本に、メイン種目は120秒まで可

監修者:清水

中級者以上の場合は、しっかり負荷をかけながら刺激を変化させることも大切です。プッシュ(押す)、プル(引く)、レッグ(脚)など、多様な種目を取り入れることで、効率よく全身を鍛えることができます。

| Day | 部位 | 種目 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Day1:プッシュ(押す) | 胸・肩・三頭 |

ベンチプレス/インクラインダンベルプレス/ ショルダープレス/ディップス |

各8〜12回 | 3セット | 90秒 | 胸・肩・三頭をまとめて鍛える |

| Day2:プル(引く) | 背中・二頭 |

デッドリフト/ラットプルダウン/ シーテッドロー/バーベルカール |

各8〜12回 | 3セット | 90秒 | 背中の引く動作と腕の連動を意識 |

| Day3:レッグ(脚・体幹) | 下半身・腹 |

スクワット/レッグプレス/レッグカール/ ヒップスラスト/プランク |

各8〜12回 | 3セット | 90秒 | 脚と体幹の安定性を重視 |

上半身・下半身を効率よく鍛えるメニュー

【ポイント】

- 週4回(上×2/下×2)で、1週間で同部位を2回刺激する

- 1回60分前後、種目は4〜6種目

監修者:清水

上級者になるほど重要になるのが、動作の「細分化」です。例えば、ラットプルダウンではグリップの幅や持ち方を変えるだけで、広背筋だけでなく菱形筋や大円筋といった細部の筋肉にもアプローチしやすくなります。ひじの向きや手首の角度、足幅などのわずかな違いが、筋肉への効き方を変えるポイントになります。

| 種目 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|

ベンチプレス |

8〜10回 | 3セット | 90秒 | 胸を張り、バーをゆっくり下ろす |

|

ラットプルダウン |

10回 | 3セット | 90秒 | 肩甲骨を寄せて背中で引く |

|

ショルダープレス |

10〜12回 | 3セット | 75秒 | 反動を使わずに押し上げる |

|

アームカール |

12回 | 2〜3セット | 60秒 | 肘を動かさずコントロール |

Day2:下半身

| 種目 | 回数 | セット | 休憩 | メモ |

|

スクワット |

8〜10回 | 3セット | 90秒 | 深くしゃがみ、お尻を引く |

|

レッグプレス |

10〜12回 | 3セット | 90秒 | 足裏全体で押す |

|

ヒップスラスト |

10〜12回 | 3セット | 75秒 | お尻を締めてトップで1秒キープ |

|

カーフレイズ |

20回 | 2〜3セット | 45秒 | かかとをゆっくり上げ下げ |

1週間の筋トレメニューを継続させるコツ

- 記録をつけて達成度を可視化する

- 筋トレメニューにバリエーションをつける

- 時間が取れないときは代替種目に切り替える

記録をつけて達成度を可視化する

トレーニングの効果を実感するには、「記録を残す」ことが不可欠。使用重量・回数・セット数・体重などを記録することで、成長の過程を数値で確認できる。

スマホアプリやノートを活用すれば、簡単に振り返りも可能。少しずつでも記録が伸びているのを確認できると、モチベーション維持にもつながる。

監修者:清水

重量や回数を明確に残すことで、次にやるべき内容や改善点が見える化されます。また、記録の積み重ねが「これだけ続けてきた」という自己効力感を高め、継続のモチベーション維持にも影響します。

記録の内容は難しく考えすぎず、以下のようにシンプルで構いません。

①種目(例:スクワット)、②重量(例:40kg)、③回数(例:8回でフォームが崩れた)、④情報(体調や気づき)など。

「昨日より少し重く持てた」「今日は軽く感じた」など、小さな変化の積み重ねが確かな成長を作ります。

筋トレメニューにバリエーションをつける

同じトレーニング内容を繰り返していると、トレーニングに対する飽きや体が刺激に慣れて筋肉の発達が停滞することも。定期的にメニューや動作テンポを変えることで、新しい刺激を与え続けることができる。

たとえば、スクワット種目の他バリエーション(ワイド・フルボトム)を取り入れる・プッシュアップの手幅を変える、または回数を少し増やすだけでも効果は変わる。

監修者:清水

定期的にパーソナルトレーニングを受けて専門家とメニューを相談するのもおすすめです。客観的なアドバイスが新しい発見を生み、トレーニングの質を高めてくれます。

時間が取れないときは代替種目に切り替える

忙しくて予定どおりにトレーニング時間を確保できない日もある。そんなときこそ「やらない」ではなく、「短時間でもできる内容に切り替える」ことが重要。

スクワットを自重で行う、ベンチプレスの代わりにプッシュアップをおこなう、デッドリフトの代わりにヒップリフトをするなど、同じ部位を刺激できる代替種目を選べば十分な効果を得られる。

監修者:清水

「時間がないからできない」と思ってしまう人は多いですが、トレーニング時間を短くすることで継続できるように調整するのもコツです。たとえば、ジムに行く時間を30分、あるいは15分だけと決めて取り組むだけでも十分効果があります。

時間がないからできないという理由をなくすことで、継続につながります。

筋トレの効果を高めるポイント

筋トレは「回数」や「時間」だけで成果が決まるわけではない。フォーム・呼吸・栄養・休養といった基本を押さえることで、同じトレーニングでも効果が大きく変わる。ここでは、筋トレの成果を引き出すために意識したい5つのポイントを紹介する。

- 正しいフォームでおこなう

- ウォームアップ、クールダウンをおこなう

- トレーニング中は呼吸を止めない

- たんぱく質(プロテイン)を意識的に摂取する

- 睡眠を十分に取る

正しいフォームでおこなう

筋トレでもっとも重要なのは、正しいフォームを維持すること。フォームが崩れると、狙った筋肉に刺激が入らず、関節や腰などを痛めるリスクも高まる。

とくに初心者は、重量よりもまずフォームの習得を優先するのが鉄則。鏡を使って姿勢を確認したり、トレーナーや動画を参考にしたりして、正しいフォームを体に覚えさせよう。

ウォームアップ、クールダウンをおこなう

トレーニング前後にウォームアップとクールダウンをおこなうことは必須。ウォームアップは筋肉や関節を温め、ケガの予防と動きの向上につながる。

また、トレーニング後のクールダウンでは、軽いストレッチや有酸素運動で筋肉の緊張をほぐし、疲労回復を促す。このひと手間を怠ると、翌日の筋肉痛やパフォーマンス低下の原因になる。“整える時間”を取ることが、長く筋トレを続けるコツ。

トレーニング中は呼吸を止めない

筋トレ中に息を止めると、身体が力みにくくなり、フォームが乱れやすくなる。また、血圧が上昇し、頭痛やめまいを引き起こすことがあるため、呼吸は忘れずにおこなおう。

基本は「力を入れるときに息を吐き、戻すときに吸う」。スクワットならしゃがむときに吸い、立ち上がるときに吐くイメージ。一定のリズムで呼吸を意識することで、動作が安定し、より安全に筋肉へ刺激を与えられる。

たんぱく質(プロテイン)を意識的に摂取する

筋肉の材料となるたんぱく質の摂取は、筋トレの成果を左右する最重要ポイント。トレーニングで筋繊維が壊れたあとは、たんぱく質を補うことで修復・成長が進む。

食事で摂るのが基本だが、忙しいときはプロテインで補うのもおすすめ。トレーニング後30分以内に摂取すると吸収が早く、より効果的に筋肉を育てられる。

監修者:清水

筋肉の回復を早めるためには、睡眠と栄養の両立が欠かせません。睡眠が不足すると成長ホルモンの分泌が減り、修復が遅れます。さらに、タンパク質だけでなく糖質を適量とることでエネルギー源を確保し、筋合成をサポートできます。休息日こそ「回復をつくる日」と意識して過ごすことが大切です。

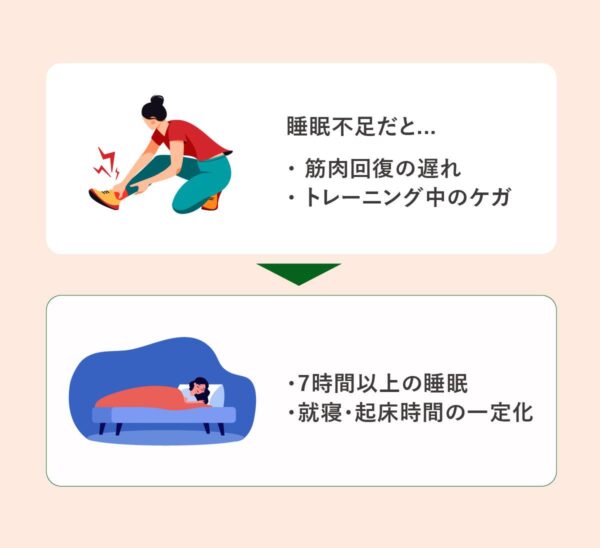

睡眠を十分に取る

筋肉の成長は、睡眠中に分泌される成長ホルモンによって進む。睡眠不足が続くと、筋肉の回復が遅れ、疲労が蓄積してトレーニング効果が下がる。

理想は1日7〜8時間の質の高い睡眠。寝る前にスマホやカフェインを避け、深い眠りを意識することで、筋肉の修復がスムーズに進む。「休むこともトレーニングの一部」と心得よう。

筋トレメニュー1週間に関するQ&A

初心者はどのくらいの期間で効果が出る?

A:早ければ1〜2ヶ月で変化を感じ始める。

監修者:清水

まず姿勢や代謝の改善から現れ、3ヶ月ほどで見た目の変化が出てくる人も多いです。食事制限をする事で体脂肪の減少は1週間もすれば感じられるのですが、筋肉の増加を感じるには最低でも2ヶ月以上の継続的なトレーニングが必要です。しかし、効果の出方は「頻度」「食事」「睡眠」などの要因で個人差があります。焦らずに、正しいフォームで取り組むことと、トレーニングを習慣化を優先しましょう。

食事制限をしないと意味がない?

A:筋トレの効果を最大限に引き出すには、食事の質がカギ。

監修者:清水

極端な制限をする必要はありませんが、栄養バランスを意識することが大切です。筋肉を増やしたい場合はタンパク質を中心に、脂肪を減らしたい場合は糖質と脂質の摂取を調整しましょう。「食べないダイエット」では筋肉が減って代謝も下がるため、食べながら引き締める意識を持ちましょう。

1967年群馬県生まれ。メジャーリーガー、プロ野球選手、プロボクサーなど、多岐にわたるスポーツ選手を指導すると同時に、糖尿病などの内科疾患系の指導に携わる。菊池雄星プロデュース「King of the Hill」のプログラムアドバイザー、スポーツトレーナー養成専門学校の教育編成委員なども務める。

著書に「ロジカルダイエット(幻冬者)」など多数。指導者の指導力を高めることを主題とした「清水塾」を展開する。