おもに胸の筋肉を鍛える「ベンチプレス」は、握り方やベンチの角度が異なる多くのバリエーションがある。本記事では「ベンチプレス」で鍛えらえる筋肉や効果、さまざまなベンチプレスのやり方をご紹介。重量の目安や難易度を編集部で検証しているため、ベンチプレスに取り組みたいと考えている人はぜひ参考にしてみよう。

この記事の監修者

関根 綾さん

パーソナルジムDecision 代表トレーナー

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

数年前にジム通いで筋トレにハマっていたものの、最近はすっかり運動不足。学生時代は運動部だったが、社会人になってからは継続が難しく、筋力の衰えを感じている。トレーニングに苦手意識があるが、だからこそ初心者の気持ちに寄り添えると考え、今回の検証に挑戦。

「ベンチプレス」の検証ポイント

|

【難易度】

|

|

【継続性】

|

|

【負荷】

|

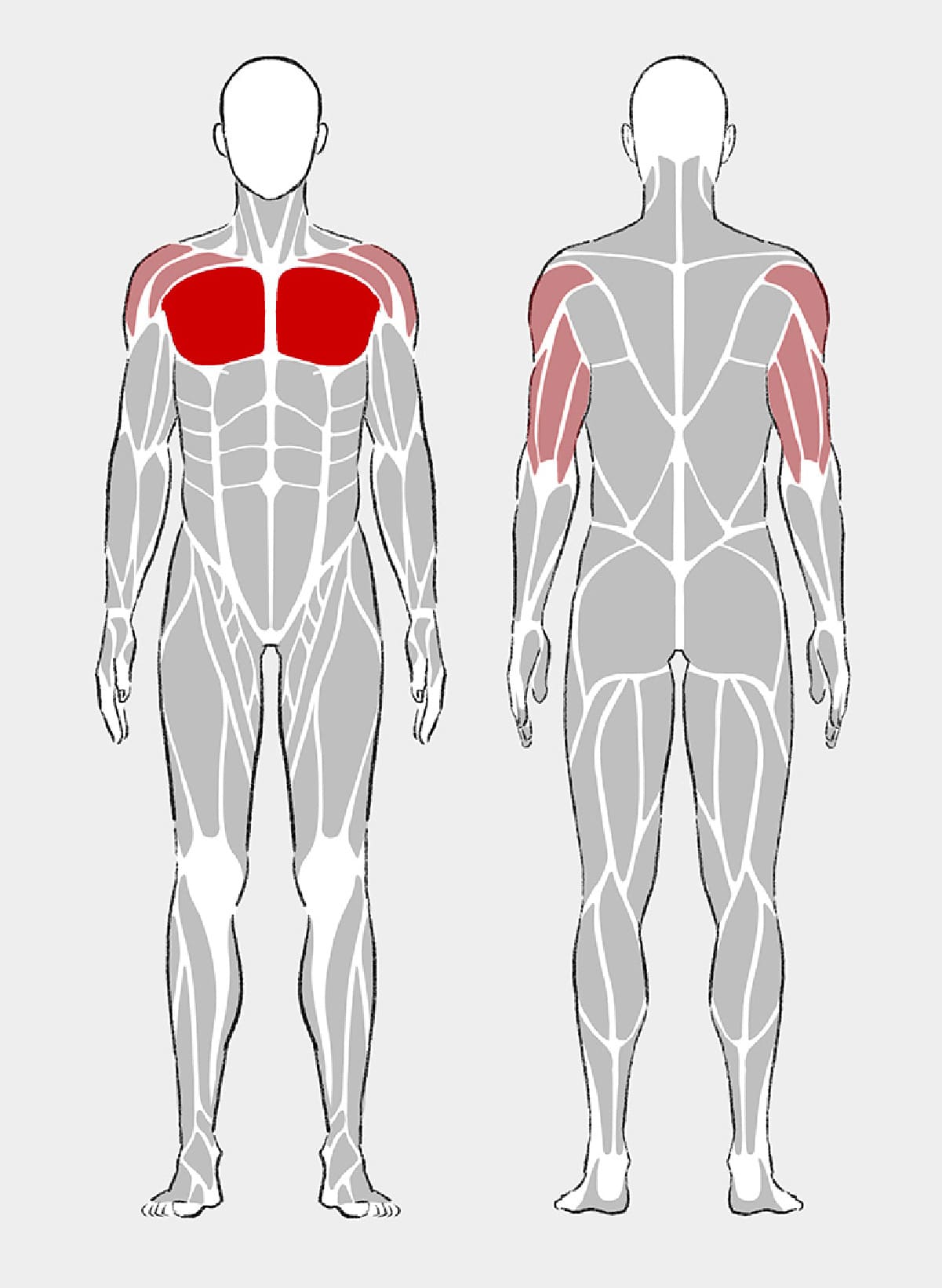

「ベンチプレス」で鍛えられる部位

| 部位 | 負荷の強度(※) |

| 大胸筋 | ★★★★★ |

| 上腕三頭筋 | ★★☆☆☆ |

| 三角筋 | ★★☆☆☆ |

※負荷の強度=各部位にアプローチできる負荷量の差

監修者:関根

ベンチプレスは主に大胸筋にアプローチできる種目です。グリップの幅やベンチの角度によって負荷レベルは変わりますが、補助的に上腕三頭筋や三角筋も鍛えられます。

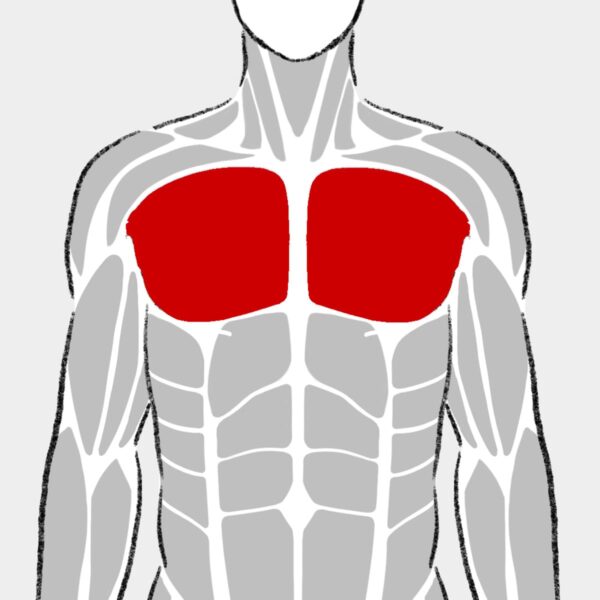

大胸筋(だいきょうきん)

| 主な役割 | 腕を前に出す・引き寄せる・ひねる動作に影響する。また、胸郭(きょうかく)を引き上げ、呼吸を補助する役割もある。 |

| 位置 | 胸部(きょうぶ)にある。胸骨(きょうこつ)・鎖骨(さこつ)・肋骨(ろっこつ)から扇状に伸び、腕にある上腕骨(じょうわんこつ)まで伸びる。 |

| 構成筋肉 | 上部・中部・下部の3つにわかれている。 |

監修者:関根

大胸筋の筋肥大を狙う場合は、中部をメインに上部にもアプローチできるインクラインベンチプレスなどの種目を選ぶのがおすすめです。

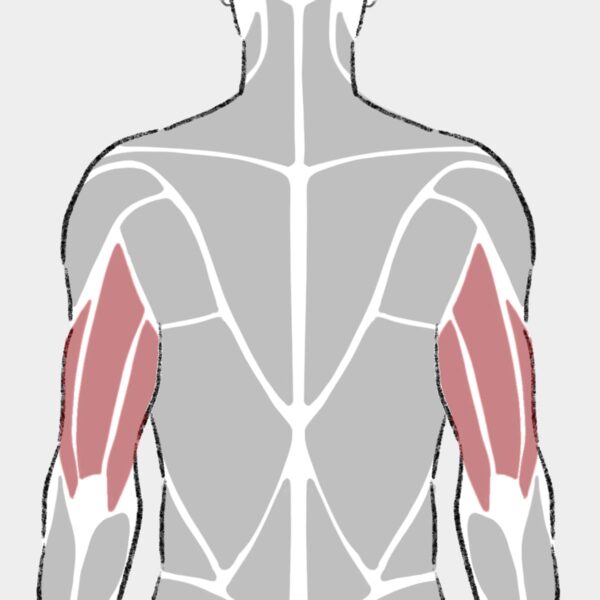

上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん)

| 主な役割 | 腕を伸ばす動きに影響する。日常生活では物を押す・持ち上げるなどの動作に関わっている。 |

| 位置 | 腕の後ろ側にあり、肩甲骨からひじまで長く伸びている。 |

| 構成筋肉 | 長頭(ちょうとう)・外側頭(がいそくとう)・内側頭(ないそくとう)の3つにわかれている。 |

監修者:関根

上腕三頭筋を太くしたい場合は、長頭と外側頭にアプローチしやすいトライセプスエクステンションやフレンチプレスなどの種目を取り入れるのがおすすめです。

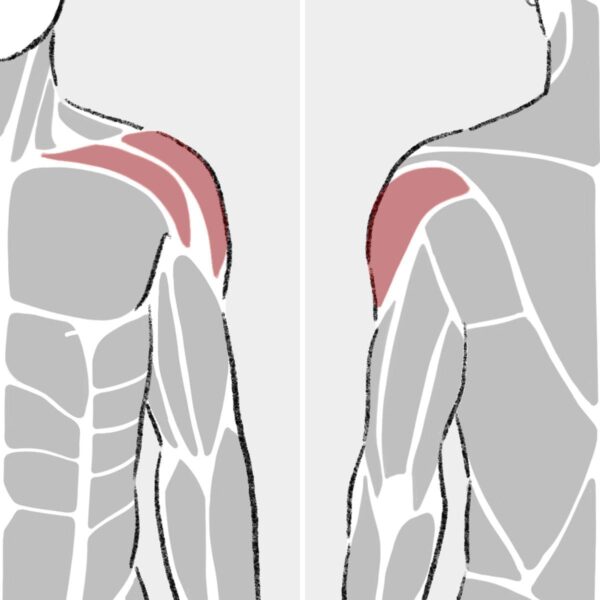

三角筋(さんかくきん)

| 主な役割 | 腕を前に上げる・横に広げる・後ろに引く動作に関わる。 |

| 位置 | 鎖骨から肩甲骨にかけて、肩関節を取り囲むように伸びている。 |

| 構成筋肉 | 前部・中部・後部の3つにわかれている。 |

監修者:関根

ベンチプレスで鍛えられるのは主に三角筋の前部になります。

「ベンチプレス」の効果

男性の場合は分厚い胸板を手に入れるという目的で、女性の場合は美しいバストライン・デコルテ周りの引き締めを目的にしている人が多い。

ベンチプレスの効果一覧

| 分厚い胸板をつくる | ベンチプレスは大胸筋へ強い刺激を与えられる種目。筋線維を破壊することで「筋肥大反応」を引き起こす。 |

| バストラインを整える | 大胸筋上部・内側を鍛えることで、バストを下から支えるように作用する。筋肉に張りがでることで、バスト全体が引き上がる。 |

| デコルテ周りの引き締め | 大胸筋上部を強化することで鎖骨まわりのたるみを防ぎ、胸と首の間がすっきりと見えるようになる。 |

| 基礎代謝の向上 | 大筋群を同時に鍛える複合種目のため、筋肉量の増加に大きく影響する。筋肉量が増えることで、基礎代謝が増加する。 |

監修者

ダンベルフライやペックフライなどの種目も一緒におこなうことで、大胸筋の筋肥大効果が高まります。

デコルテ含めバストラインを意識している方は、大胸筋上部にアプローチしやすいインクライン種目を取り入れるのがおすすめ。

「ベンチプレス」のやり方・フォーム

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 仰向けになり、両足を固定する

- バーベルを口の位置にもってくる

- 肩幅の約1.2倍の広さでバーベルを持つ

- 胸骨にバーベルを落とし、持ち上げる

| バリエーション | 約7種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 低い傾向 |

| 器具・設備 | バーベル、トレーニングベンチ、パワーラック |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、上腕三頭筋、三角筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整 |

STEP1:仰向けになり、両足を固定する

- 両足は肩幅程度に広げる

- 挙上時に踏ん張れるように、ひざを曲げる

- かかとが浮くのはNG

検証者:吉田

55㎏の重量で試したところ、ひざを曲げた状態では10回、伸びている状態では5回程度しか挙がりませんでした。床を両足で押すイメージを持つことで、腕と胸に入る力加減が全く違います。

監修者:関根

足を安定させることで、動作が安定しパワーも発揮されやすくなります。かかとが浮いてしまうと、押し上げる力も分散されるので注意しましょう。

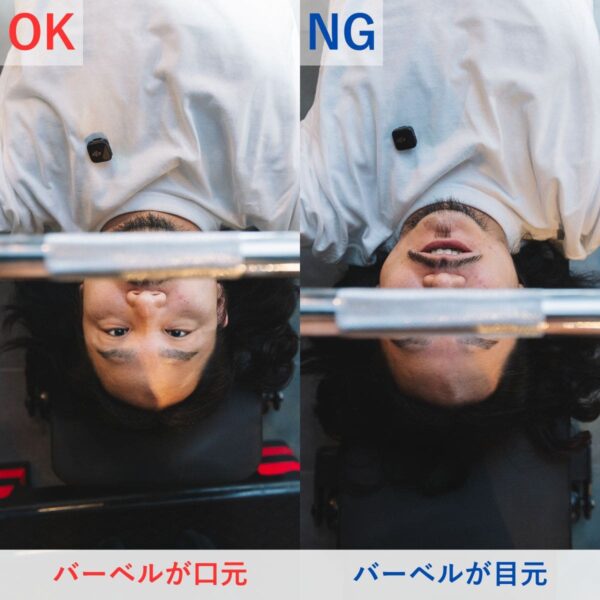

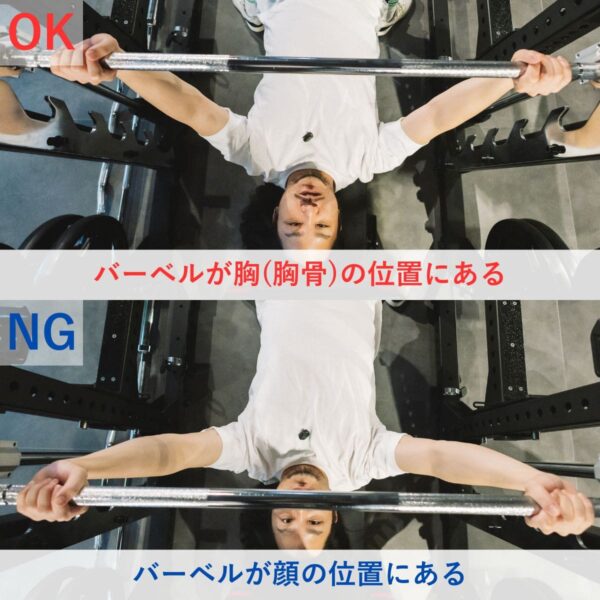

STEP2:バーベルを口の位置にもってくる

- ラックに置いてある状態では、バーベルは口元の真上に

- バーベルをラックから外した後は、胸骨の位置にする

- バーベルの位置を間違えるとケガにつながる可能性も

検証者:吉田

バーベルが目元の位置にある状態だと、ラックから持ち上げる・ラックに戻す際に力が入らずバランスを取るのが難しかったです。

監修者:関根

胸骨の位置で正しく挙上できれば問題ないですが、バーベルの初期位置を間違うと肩や手首への負担が増えてケガにつながる可能性もあります。正しい軌道で動作をすることが大切です。

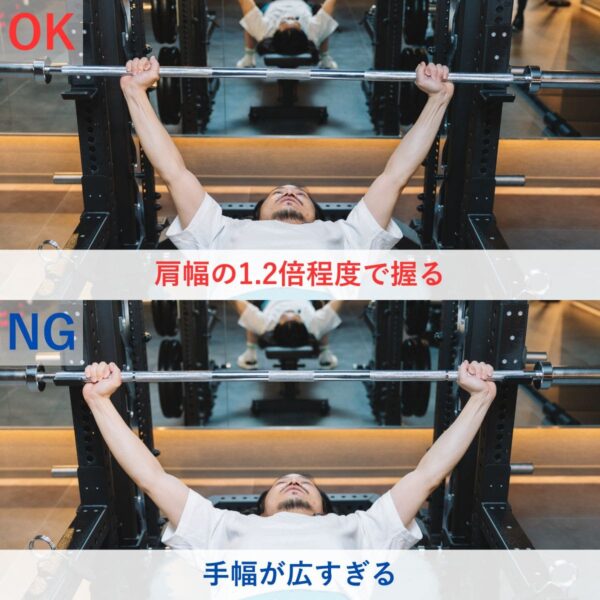

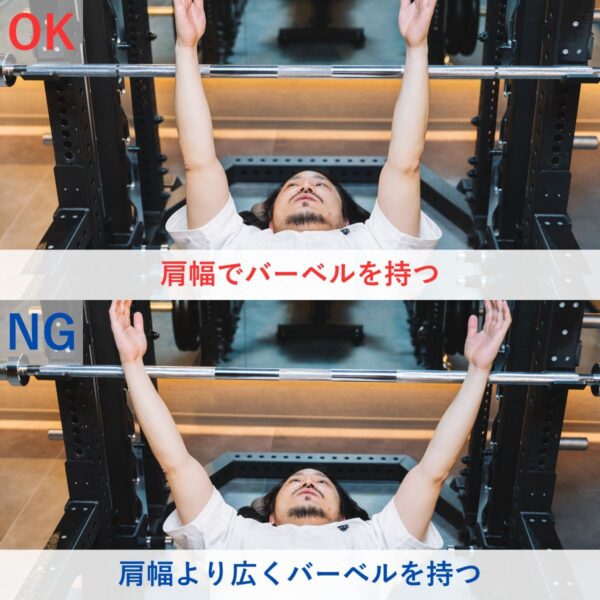

STEP3:肩幅の約1.2倍の広さでバーベルを持つ

- バーベルを持つ手は肩幅の約1.2倍。※体型によって異なる

- 81㎝ラインを基準にバーベルを持つ位置を調整する

- グリップ時は母指球を視点に、手のひらでバーベルを支える

検証者:吉田

手幅が広すぎると、負荷が大胸筋から三角筋に逃げる感覚があります。それに手が滑りやすくなるため安定して挙上するのが難しかったです。

監修者:関根

手幅を広げると可動域が狭くなるため、高重量でも扱えるようになります。ただ大胸筋の筋肥大にはマイナスに働くこともあるため、可動域を確保できる手幅でおこなうようにしてください。

バーベルの81㎝ラインを基準に、中指や薬指がくる手幅くらいが目安です。

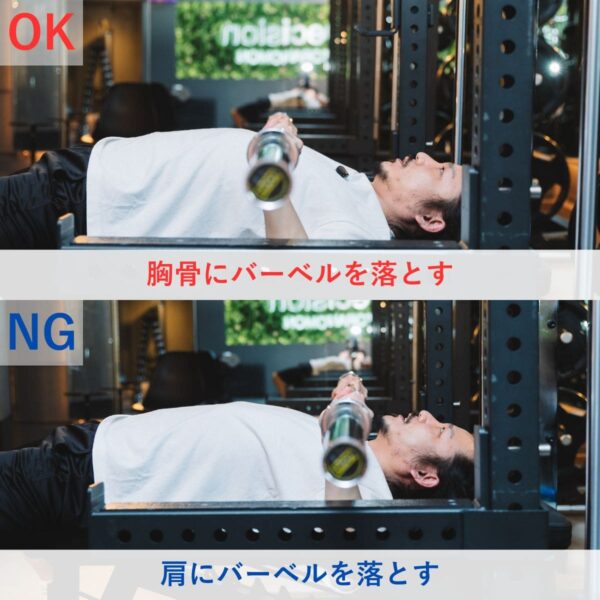

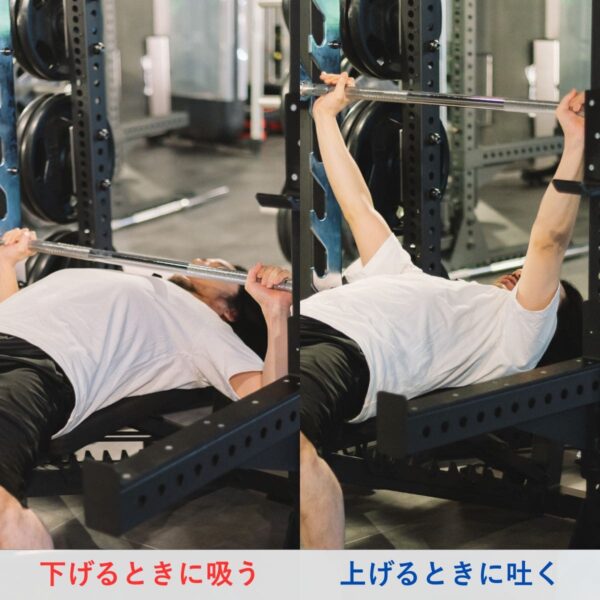

STEP4:胸骨にバーベルを落とし、持ち上げる

- みぞおちの上にある胸骨(きょうこつ)にバーベルを落とす

- バーベルを前に押し出すイメージで持ち上げる

検証者:吉田

今までバストの位置が正解だと思い込んでいました。胸骨に落とした場合と比較すると、バストの位置では三角筋の負荷が増していました。コレ、初心者にありがちな間違いかと!

監修者:関根

胸骨を持ち上げる姿勢を維持できれば、自然と胸骨が一番高くなります。その高い位置にバーベルを落とすイメージでおこないましょう。

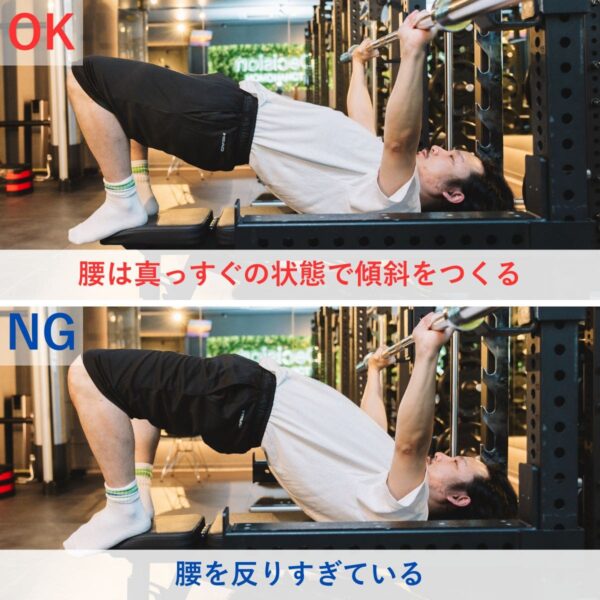

おさらい:ベンチプレスのOK・NGフォーム

OKフォーム

NGフォーム

スタートポジションから異なるOKフォームとNGフォームを比較した場合、以下の違いがある。

| バーベルの軌道 | 重量 | 負荷のかかる部位 | |

| OKフォーム | 安定している | 高重量でも上げやすい | 大胸筋にアプローチできる |

| NGフォーム | 不安定になる | 高重量だと上がらない | 三角筋などに負荷が逃げる |

検証者:吉田

足やバーベルの位置・手幅の調整など、最初のスタートポジションを間違うだけでトレーニング効率が下がりました。もちろん、挙上重量(RM換算)にも差が出ます。

筋肥大するためにも、最初のスタートポジションがホントに重要だとわかりました!

監修者:関根

適切なスタートポジションの設定は、最初に抑えてほしいポイントです。

また、バーベルを下ろすときに息を吸い・押し上げる際に息を吐くようにしてください。呼吸をコントロールできていないと血圧が急上昇し、めまいや失神のリスクが高まります。

呼吸のタイミング

「ベンチプレス」の種類6選

スミスマシンベンチプレス

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- スミスマシンのベンチで仰向けになる

- 両足を床に固定し、バーベルを握る

- セーフティフックを外す

- バーベルをゆっくり落とす

- 胸に触れるまで降ろし持ち上げる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | スミスマシン、トレーニングベンチ |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、上腕三頭筋、三角筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整 |

- バーベルは胸の位置でセットする

- 動作時はセーフティフックを外す

- 手首を起こさない

バーベルは胸の位置でセットする

動作時はセーフティフックを外す

手首を起こさない

監修者:関根

通常のベンチプレスと比較すると、バーベルのセットポジションが違います。

スミスマシンを利用する場合は、ラックからバーベルを外す動作がないため、最初から胸骨の位置にバーベルがくるようにしましょう。

検証者:吉田

スミスマシンベンチプレスでは、手首を捻ってセーフティフックを外す動作があります。

その分、手首が持ち上がってしまう危険性があるため、少し頭側に手首を曲げた状態から始めると正しい手首の角度を保持しやすくなります。

ダンベルベンチプレス

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

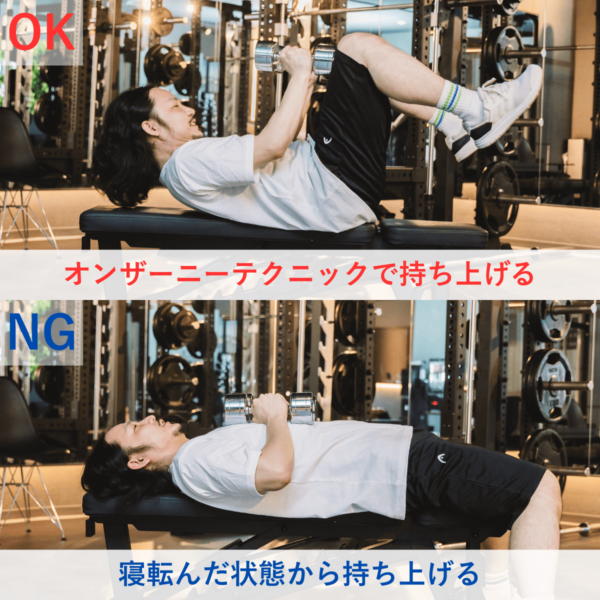

- オンザーニーテクニックで仰向けになる

- 肩甲骨を引き寄せ、ダンベルを胸骨の前で持つ

- 大胸筋の伸長を感じながら、ダンベルをまっすぐ下ろす

- しっかり落とした後、持ち上げる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、上腕三頭筋、三角筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※ダンベルで重量を調整 |

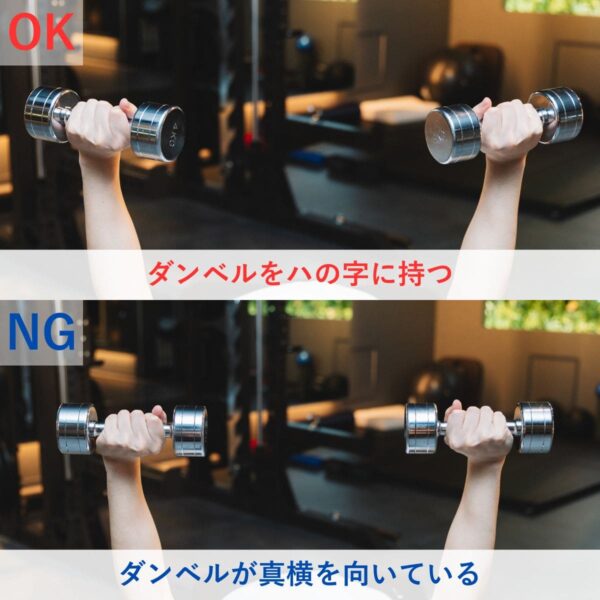

- オンザーニーテクニックでダンベルをセットする

- ダンベルは胸の前に持ってくる

- ハの字にダンベルをセットする

オンザーニーテクニックでダンベルをセットする

ダンベルは胸の前に持ってくる

ハの字にダンベルをセットする

検証者:吉田

最初のスタートポジションを間違えると、ダンベルの軌道が安定せずバランスを取るのが難しかったです。

前腕や三角筋ではなく、大胸筋に効かせられるフォームを維持することで危険を伴うことなくトレーニングできました。

監修者:関根

最初のダンベルの位置や手首の角度が不安定だと、バランスを崩してケガにつながります。身体の前にダンベルを持ってくる種目になりますので、安全面をしっかり考慮して取り組むようにしましょう。

また、オンザニーテクニックは必ず抑えてほしいポイントです。

オンザニーテクニックのやり方

- ダンベルをひざの上に立てるようにおく

- 座った姿勢のまま後ろに倒れる

- 寝転んだ状態でダンベルを身体の前でキープする

ナローベンチプレス

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ベンチで仰向けの状態になり、両足を固定する

- 肩幅程度でバーベルを握る

- バーベルをゆっくり胸に向けて下ろす

- バーベルが胸に触れたら持ち上げる

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル、トレーニングベンチ、パワーラック |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、上腕三頭筋、三角筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整 |

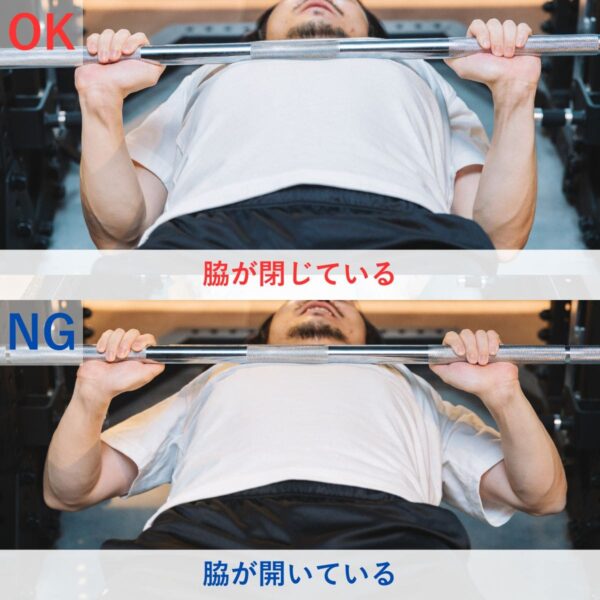

- バーベルを持つ位置は肩幅にする

- 親指を外した状態でバーベルを持つ

- バーベルを落とす際に脇を閉める

バーベルを持つ位置は肩幅にする

親指を外した状態でバーベルを持つ

バーベルを落とす際に脇を閉める

監修者:関根

ナローベンチプレスと通常のベンチプレスの大きな違いは、上腕三頭筋への負荷量を上げるフォームにすることです。一番抑えるポイントは、手幅を狭めることです。

検証者:吉田

通常のベンチプレスでは55㎏×10回の重量が最適だったのですが、ナローベンチプレスでは挙上重量は40㎏×10回でした。重量設定が約70%程度に。

監修者:関根

通常のベンチプレスと同じ重量でおこなうとケガにつながるため、負荷量を調整してからおこなうようにしましょう。

また、脇をひらかない・親指を外してバーベルを握ることで、上腕三頭筋への負荷がより安定します。

検証者:吉田

初心者の場合はナローベンチプレスで上腕三頭筋を鍛えるよりもフレンチプレスなどの方がよさそうです。

ワイドグリップベンチプレス

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ベンチで仰向けの状態になり、両足を床につける

- 肩幅の1.5倍程度の広さでバーベルを握る

- バーベルをゆっくり胸に向けて下ろす

- 胸につくまでバーベルを下ろしたら持ち上げる

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル、トレーニングベンチ、パワーラック |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、上腕三頭筋、三角筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整 |

- バーベルを持つ位置は肩幅の1.5倍程度にする

- 81㎝ラインを目安に握る位置を決める

バーベルを持つ位置は肩幅の1.5倍程度にする

81㎝ラインを目安に握る位置を決める

検証者:吉田

通常のベンチプレスでは81㎝のラインに薬指、ワイドベンチプレスでは人差し指がくる位置で握ると最適な位置でした。

指2本分調整するだけで、大胸筋の外側・三角筋前部への負荷が増しました。

監修者:関根

握る位置は身長や体格によって異なるため、81㎝ラインを基準に自分にあう位置を把握するようにしましょう。バーベルを握る幅が広すぎると、肩への負担が増しケガにつながります。

インクラインベンチプレス

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

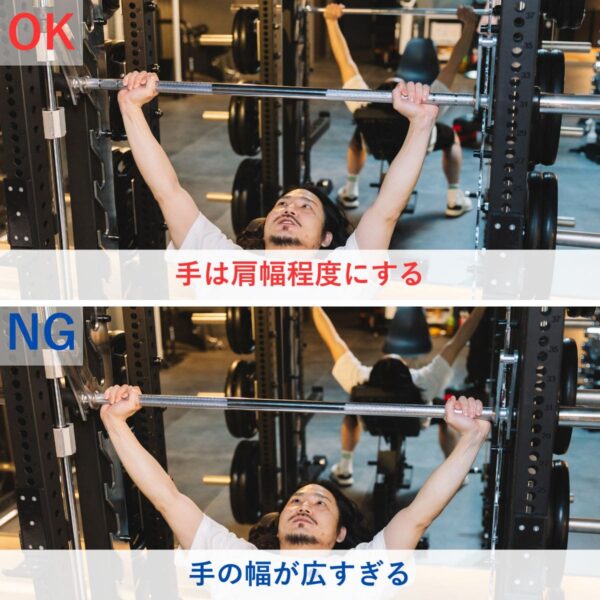

- ベンチを15〜30度の角度に設定する

- 肩幅程度にバーベルを持つ

- 鎖骨に向けてバーベルを真っすぐ下ろす

- バーベルをしっかり下ろしたら持ち上げる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 低い傾向 |

| 鍛えられる部位 | バーベル、トレーニングベンチ、パワーラック |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、上腕三頭筋、三角筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整 |

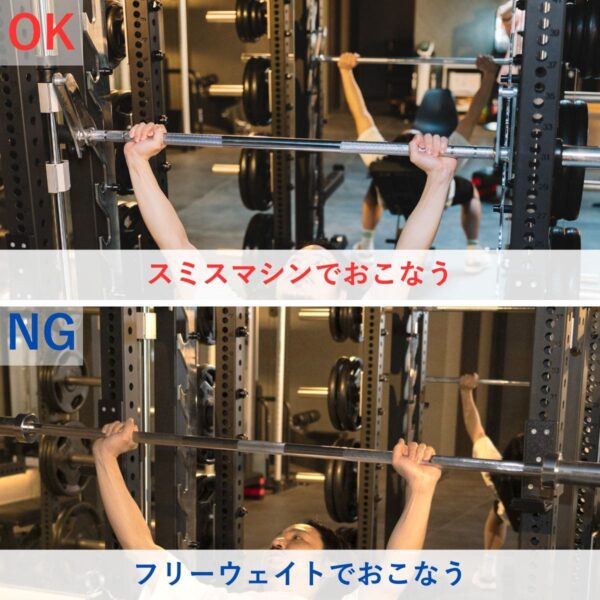

- 初心者はスミスマシンでおこなう

- バーベルを持つ位置は肩幅程度にする

初心者はスミスマシンでおこなう

バーベルを持つ位置は肩幅程度にする

検証者:吉田

スミスマシンを使わないインクラインベンチプレスだと、最初のスタートポジションまでバーベルを持ち上げることができませんでした。

安全面を考慮するためにも、初心者はスミスマシンを使ってください。

監修者:関根

スミスマシンを使わないと正しい手幅でバーベルを握るのも難しくなります。安全に正しいフォームでおこなうのが、筋トレの基本です。

デクラインベンチプレス

| 難易度 | ★★★★★ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 頭部が低くなるようにして、肩幅程度にバーベルを握る

- バーベルをゆっくり胸の下部に向けて下ろす

- バーベルが胸に触れたら持ち上げる

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル、トレーニングベンチ、パワーラック |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、上腕三頭筋、三角筋 |

| 負荷の調整 | 可能※プレートで重量を調整 |

- 腰を反りすぎないようにする

- 動作中は脇を開かない

腰を反りすぎないようにする

動作中は脇を開かない

監修者:関根

デクラインベンチプレスはナローベンチプレスなど代替え種目も多いので、あまりおすすめしていません。フォーム習得も難しいので、とにかく大胸筋下部に特化したトレーニングをしたい人であれば取り組んでみてください。

検証者:吉田

足をベンチに乗せる方法で試しましたが、腰の位置を安定させるのが難しかったです。脊椎に必要以上の負担をかけてしまいがちなので注意して取り組むようにしてほしいです。

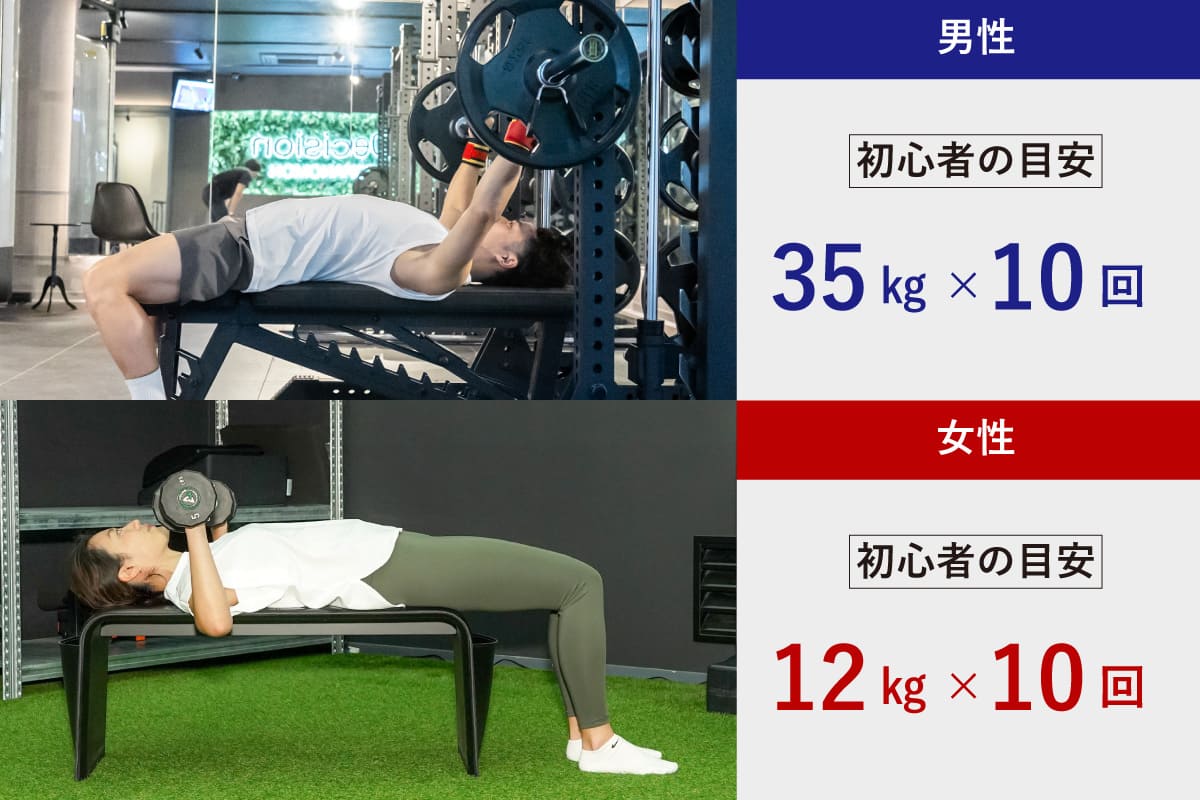

「ベンチプレス」の重量と回数

初心者の重量目安は、男性は体重の0.5倍、女性は0.25倍から始めることがおすすめ。理想とされるリフトの回数は1セットにつき約10回程度。

重量の目安(初心者)

| 体重 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 40㎏ | 20㎏ | 10㎏ |

| 45㎏ | 20~25㎏ | 10~11㎏ |

| 50㎏ | 25㎏ | 12㎏ |

| 55㎏ | 25~30㎏ | 13~14㎏ |

| 60㎏ | 30㎏ | 15㎏ |

| 65㎏ | 30~35㎏ | 16~17㎏ |

| 70㎏ | 35㎏ | 17~18㎏ |

| 75㎏ | 35~40㎏ | 18~19㎏ |

| 80㎏ | 40㎏ | 20㎏ |

| 85㎏ | 40~45㎏ | 20~25㎏ |

検証者:吉田

一般的なジムでは、2.5㎏・5㎏・10㎏・15㎏・20㎏・25㎏の6つのプレートがあります。バーベル自体にも重量(約20㎏)があるので、目安の重量を踏まえてプレートの数を調整してください。

監修者:関根

20㎏以下の重量が目安となる場合は、スミスマシンでのトレーニング・ダンベルプレスやチェストプレスなどの代替種目から始めるようにしましょう。

スミスマシンのバーベル重量はマシンによって異なりますので、確認してからトレーニングしてください。

「ベンチプレス」で役立つ器具の使い方

「プレート」の使い方

- バーベルの奥までプレートを入れ込む

- プレート止めを隙間なく固定する

- プレートが動かない状態にする

「スミスマシン」の使い方

- 安全バーを設定する

- プレートをバーベルに入れ込む

- 動作時にセーフティフックを外す

「インクラインベンチ」の使い方

- 背もたれの下にあるつまみを外す

- 背もたれを30~45度程度にして固定する

- 座面の下のつまみを外し、傾斜をつけ固定する

「ベンチプレス」のRM換算表

RM換算とは、自分が1回だけ持ち上げられる最大重量(1RM)を推定する方法。自分が持ち上げられる最大重量と回数の関係を踏まえて、トレーニングレベルの状況を把握する基準として使用されている

ベンチプレスのRM計算方法

最大挙上重量=重量×回数÷40+重量

1RM換算表

(RM換算表の見方)

例➀:50㎏の重量を8回持ち上げられる人の1RMは60㎏

例➁:100㎏の重量を5回持ち上げられる人の1RMは113㎏

| 重量 / 回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 40㎏ | 45㎏ | 46㎏ | 47㎏ | 48㎏ | 49㎏ | 50㎏ |

| 45㎏ | 51㎏ | 52㎏ | 53㎏ | 54㎏ | 55㎏ | 56㎏ |

| 50㎏ | 56㎏ | 58㎏ | 59㎏ | 60㎏ | 61㎏ | 63㎏ |

| 55㎏ | 62㎏ | 63㎏ | 65㎏ | 66㎏ | 67㎏ | 69㎏ |

| 60㎏ | 68㎏ | 69㎏ | 71㎏ | 72㎏ | 74㎏ | 75㎏ |

| 65㎏ | 73㎏ | 75㎏ | 76㎏ | 78㎏ | 80㎏ | 81㎏ |

| 70㎏ | 79㎏ | 81㎏ | 82㎏ | 84㎏ | 86㎏ | 88㎏ |

| 75㎏ | 84㎏ | 86㎏ | 88㎏ | 90㎏ | 92㎏ | 94㎏ |

| 80㎏ | 90㎏ | 92㎏ | 94㎏ | 96㎏ | 98㎏ | 100㎏ |

| 85㎏ | 96㎏ | 98㎏ | 100㎏ | 102㎏ | 104㎏ | 106㎏ |

| 90㎏ | 101㎏ | 104㎏ | 106㎏ | 108㎏ | 110㎏ | 113㎏ |

| 95㎏ | 107㎏ | 109㎏ | 112㎏ | 114㎏ | 116㎏ | 119㎏ |

| 100㎏ | 113㎏ | 115㎏ | 118㎏ | 120㎏ | 123㎏ | 125㎏ |

| 105㎏ | 118㎏ | 121㎏ | 123㎏ | 126㎏ | 129㎏ | 131㎏ |

| 110㎏ | 124㎏ | 127㎏ | 129㎏ | 132㎏ | 135㎏ | 138㎏ |

| 115㎏ | 129㎏ | 132㎏ | 135㎏ | 138㎏ | 141㎏ | 144㎏ |

| 120㎏ | 135㎏ | 138㎏ | 141㎏ | 144㎏ | 147㎏ | 150㎏ |

参照:https://fwj.jp/magazine/rm/

検証者:吉田

30代の編集部スタッフ(身長170㎝・体重70㎏)が挑戦してみたところ、ギリギリ55㎏の重量を10回持ち上げることができました。1RMに換算すると69㎏です。

監修者:関根

最初の1~2週間はそのまま55㎏×10回の重量でトレーニングを続けて、次は60㎏×10回に挑戦してみるとよいと思いますよ。

検証者:吉田

自分の体重を10回持ち上げられるようになるのが目標です。

監修者:関根

初心者の場合、身体の使い方を覚えることで最初の1か月は重量が伸びやすい傾向にあります。そのため、1~2か月頑張れば、70㎏×10回も持ち上げられるはずです。

2か月目以降から重量が伸びなくなるケースも多いのですが、あきらめずに着実にステップアップしていきましょう。

また、限界まで追い込む場合は、サポートしてくれる人がいないと危険ですので注意してください。

「ベンチプレス」に関するQ&A

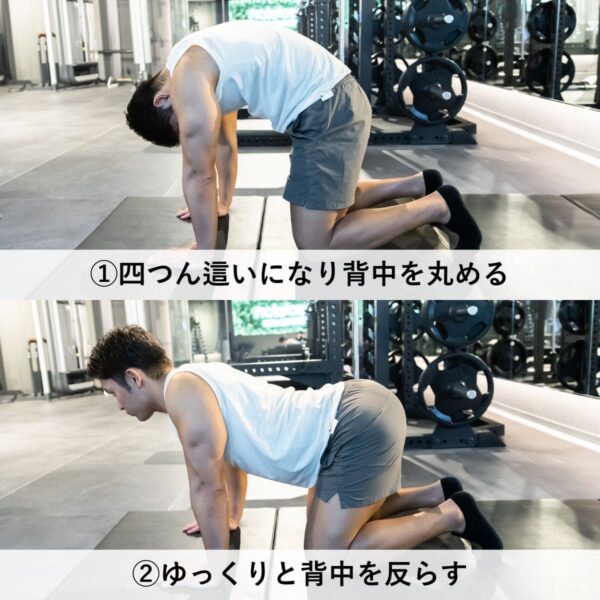

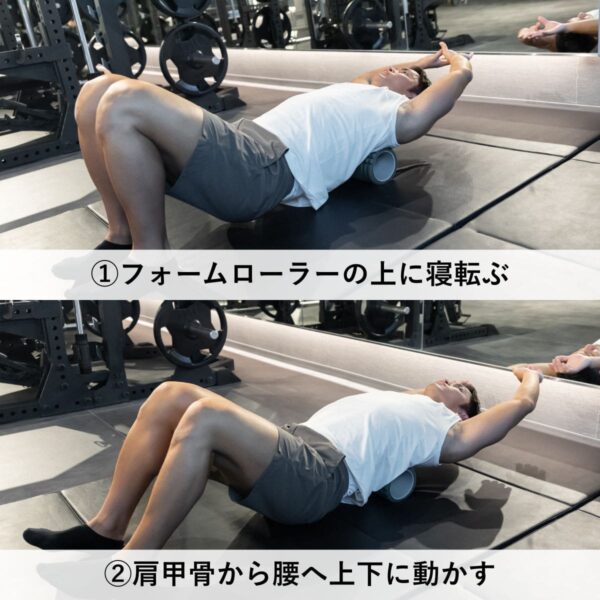

ベンチプレスのトレーニング前後での注意点はある?

A:ケガ防止のためウォームアップやストレッチをする。

監修者:関根

肩甲骨を緩める背中のストレッチやエクササイズはもちろん、自己での筋膜リリースに効果的なアイテム「フォームローラー」の使用もおすすめです。また、筋肉痛のときには休息を取る、72時間の回復時間を設けることも大切です。

背中のストレッチ①:四つん這い

背中のストレッチ②:フォームローラー

ベンチプレスは何㎏からがすごい?

A:体重の1.5〜2倍の重量=すごいといわれるレベル。

監修者:関根

体重の1.5倍以上の重量を挙げることができれば上級者レベルです。また、「10人に1人が100㎏を持ち上げられる」というデータもありますが、そんなに多くない印象です。

ベンチプレスで肩が痛くなるのはなぜ?

A:適切なフォームでトレーニングができていない可能性が。

監修者:関根

ベンチプレスで肩が痛くなる際は、適切なフォームでトレーニングができていない可能性が考えられます。初心者はとくに、ひじの位置が開きがちで、肩に負担がかかってしまっています。

ベンチプレスとチェストプレスの効果の違いとは?

A:ベンチプレスはフリーウェイトを使用し、チェストプレスはマシンを使用して大胸筋を鍛える。

監修者:関根

バーベルを持ち上げる「ベンチプレス」は、軌道が固定されていないため自身で動作をコントロールしながらトレーニングする必要があります。大胸筋のほかにも、肩の筋肉や上腕三頭筋など働く多くの補助筋肉をつかうことで、上半身のバランスを高める効果が期待できます。

一方、「チェストプレス」は、特定の筋肉群に対してより集中して負荷をかけることが可能になります。

ベンチプレスのインターバルはどれくらいが最適?

A:2~3分程度。

監修者:関根

ベンチプレスのインターバルについては、目的に応じて変わりますが、一般的には2~3分程度が推奨されています。筋力アップや、最大筋力の向上を目指す場合、より高いパワーを発揮するために5分以上のインターバルを取る人もいます。

筋肉の回復を促し、次のセットでのパフォーマンスを最大化するためにも適切な時間でインターバルを取り入れてください

ベンチプレスをする際に揃えておきたい筋トレグッズは?

A:「①グローブ」や「②リストラップ」がおすすめ。

監修者:関根

「グローブ」には、指先をカバーするものや手首をサポートする機能を持つものなど様々な種類が存在します。とくに手のひらに汗をかきやすくバーベルがすべってしまう人には「グローブ」がおすすめ。

また、「グローブ」のほかにも、手首をサポートする「リストラップ」などを使用することで、ベンチプレス時の手首の負担を軽減し、より安全にトレーニングをおこなうことができます。

ディップスはベンチプレスの代わりになる?

A:代わりにはならない

監修者:関根

ディップスとベンチプレスは鍛える部位や負荷のかかり方に違いがあるため、代わりにはなりません。ただディップスも同じように上半身を鍛えるには効果的であり、自宅などのベンチプレスがおこなえない環境であれば、代替種目のひとつとしてディップスを取り入れるのもおすすめです。

とくに三角筋や胸筋、上腕三頭筋を鍛えるのには有効で、腕立て伏せよりも負荷が高く設定できるのがディップスの特徴です。

年間約1000セッションを指導。経営者や芸能関係者の指導経験も多く、ダイエット・ボディメイク・健康維持など、さまざまな悩みに幅広く対応している。2021年より大原学園大宮校スポーツトレーナー科講師としても活動。

【保有資格/実績など】全米エクササイズ&フィットネス協会認定トレーナー(NESTAーPFT)/IMBF公認ファスティングカウンセラー

/関東オープンメンズフォジーク選手権入賞