分割法は、特定部位を狙ってローテーションを回すトレーニング方法で、ボリュームを確保しやすいのが特徴。この記事では、分割法と全身法の違い、分割法のメリット・デメリット、忙しい人でも続けやすい2〜3分割・しっかり鍛えたい人向けの4〜5分割の実践メニューを紹介。

この記事の監修者

三矢 紘駆さん

日本体育大学助教 日体大ボディビル部監督

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

学生時代は運動部に所属。最近になってジム通いをスタート。初心者・ブランク明けでも再現しやすいメニューや、続けやすい負荷設定・時間配分に強い関心を持つ。今回は、「初心者でも取り入れやすいトレーニング方法」を検証。

筋トレ分割法の特徴やメリット

- 分割法と全身法との違い

- 分割法のメリット

- 分割法に関する研究データ

監修者:三矢

分割法にするか・全身法にするかの判断は、ジムに通える頻度や目的によって異なります。筋肥大やボディメイクをしたい人はトレーニング量も大切になってきますが、健康維持が目的の場合は同日に全身をバランスよく鍛える方法がおすすめです。

▶自宅で全身をバランスよく鍛える筋トレ5種目/マッスルメモリー

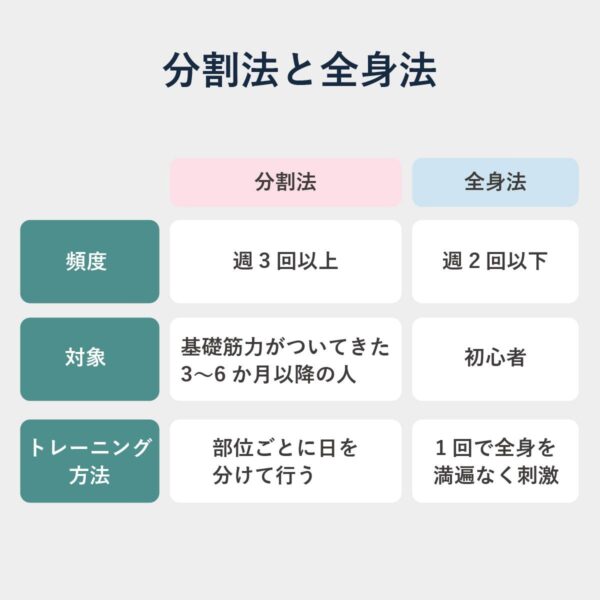

分割法と全身法との違い

全身法は1回のトレーニングで全身を満遍なく刺激する方法で、初心者や週1~2回しかジムに通えない人に向いている。一方、分割法は胸・背中・脚など部位ごとに日を分けておこなう。1回あたりのボリュームを増やせるため、筋肉の細部まで追い込むことが可能。週の頻度が高い人や本格的に筋肥大を狙う人に適している。

監修者:三矢

トレーニング頻度が週3回以上確保できる人には、分割法が効果的です。部位ごとに集中して鍛えられるため、1回あたりの負荷をしっかりかけられます。また、週2回が連日(土・日など)の場合は、上半身と下半身などでアプローチする部位をわける方法がおすすめです。

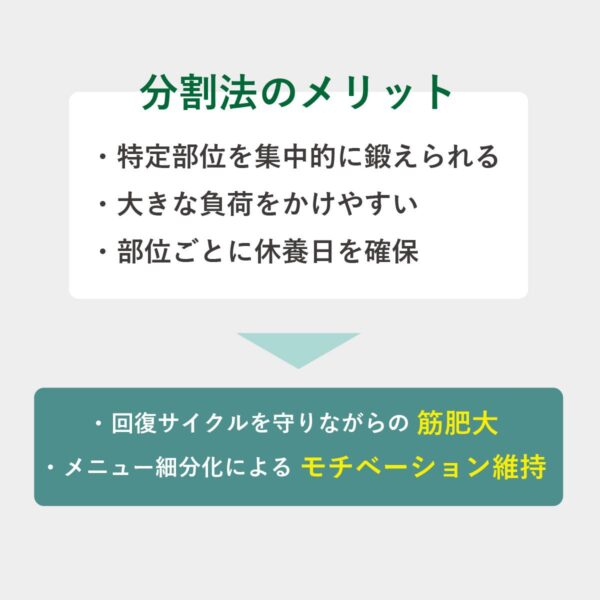

分割法のメリット

分割法の最大の利点は、特定部位を集中的に鍛えられる点にある。大きな負荷をかけやすく、トレーニング効率が高まる。また部位ごとに休養日を確保できるため、回復のサイクルを守りながら筋肥大を狙える。さらにメニューが細分化されることでモチベーション維持にもつながりやすい。

監修者:三矢

筋肥大を目指す場合は7日間のうちに同じ部位を2回刺激するサイクルを取り入れるのがおすすめ。回復期間(3日程度)を設けることで回復と刺激のバランスが取りやすく、効率よく筋肉を成長させられます。

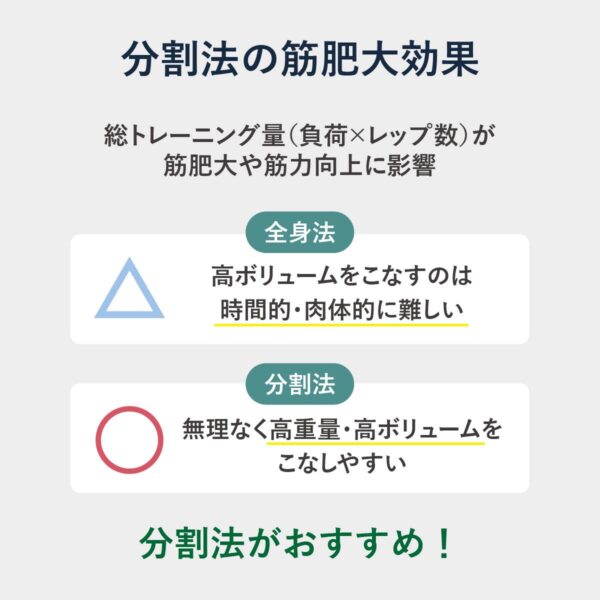

分割法に関する研究データ

筋肥大効果を比較した研究では、分割法と全身法の総負荷量が同じなら効果に大差はないと報告されている。ただし中級者以上では、分割法によってより高重量・高ボリュームを扱えるため、実質的に筋肥大が優位になる傾向がある。

- 総トレーニング量(負荷×レップ数)が筋肥大や筋力向上に影響する

- 全身法で高ボリュームをこなすのは時間的・肉体的に難しい

- 分割法なら無理なく高ボリュームをこなしやすい

監修者:三矢

全身法は筋肉全体を満遍なく刺激できる一方、トレーニング終盤に集中度が下がる傾向があります。分割法では各部位にしっかりエネルギーを注げるため、フォームの精度や追い込みの質を高めやすいのが特徴です。目的やライフスタイルに合わせて、無理なく継続できる方法を選びましょう。

筋トレ分割法のデメリット

- 継続しづらい

- 筋肉痛が残る

- 部位の偏りが起きやすい

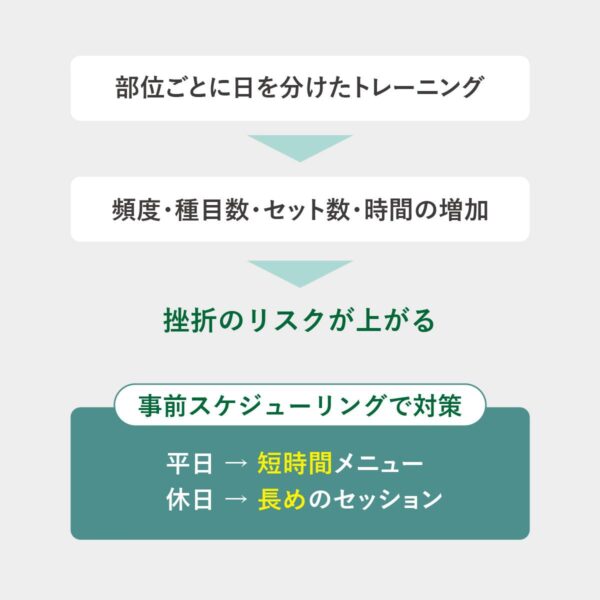

継続しづらい

分割法は部位ごとに日を分けて鍛えるため、週3回以上の頻度が必要になる。忙しい人にとってはスケジュールを維持することが難しく、習慣化する前に挫折するリスクがある。

- 平日は短時間メニュー、休日に長めのセッションで分割法を実践

- 曜日固定などで事前にスケジューリングしておく

監修者:三矢

分割法は効率的ですが、最も大きな課題は“習慣化の壁”です。1〜2週間の中断があるだけでバランスが崩れやすく、モチベーション低下にもつながります。無理に5分割を組むよりも、週のリズムを整えることを優先しましょう。

曜日固定だとストレスを感じてしまう場合は、バランスよく各部位のサイクルを回す意識で取り組む方がおすすめです。

検証者:吉田

最初のうちはやる気があっても、仕事や予定が重なるとリズムを保つのが大変。曜日にこだわらず「今日は上半身」「次は脚」のように柔軟に切り替えるようにしたら続けやすくなりました。

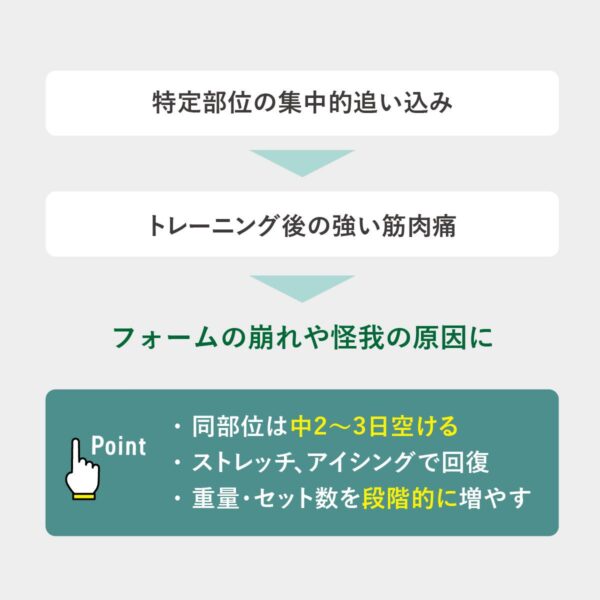

筋肉痛が残る

特定の部位を集中的に追い込めるため、トレーニング後に強い筋肉痛が残りやすい。疲労が抜けきらないうちに次の分割メニューをおこなうと、フォームの崩れや怪我の原因に。十分な休息を確保しないとパフォーマンスも低下するため注意しよう。

- 同部位は中2〜3日空けて回す

- ストレッチやアイシングで回復を促す

- 重量・セット数を段階的に増やす

監修者:三矢

部位を集中して鍛える分割法では、強い筋肉痛が残ることも。痛みが強い場合は専門医に相談するようにしましょう。

検証者:吉田

分割法を始めたばかりのころは、1部位を集中的に追い込むことで想像以上に筋肉痛が強く残るのを実感しました。特に下半身をやった翌日は、動くだけでもきついほど。トレーニングに不慣れな人は、土曜日など翌日が休みのときに下半身を取り入れたほうがよさそうです。

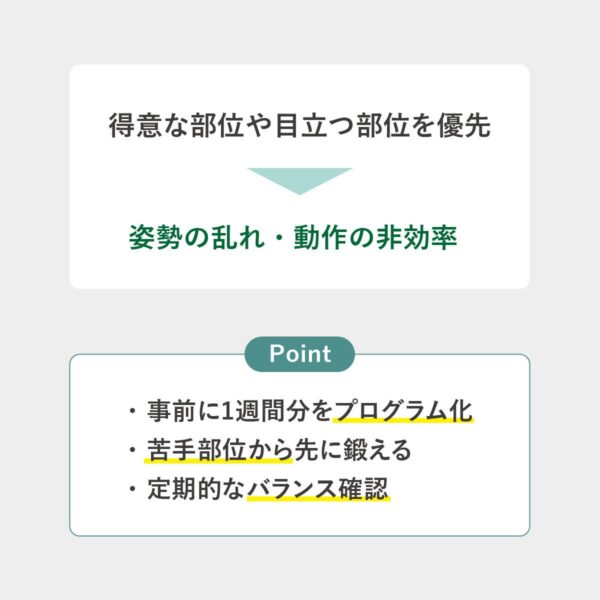

部位の偏りが起きやすい

分割法は計画性が不十分だと、得意な部位や見た目に目立つ部位ばかりを優先しがちになる。結果として全体のバランスが崩れ、姿勢の乱れや動作の非効率につながる。筋力向上やボディメイクを目的とする場合、バランスの取れたプログラム設計が欠かせない。

- 1週間分を事前にプログラム化

- 苦手部位から先に鍛える

監修者:三矢

分割法を成功させるポイントは、全身をバランスよく鍛えることです。脚や背中などの大筋群にしっかりアプローチすることで、基礎代謝も上がります。

検証者:吉田

どうしても目に見える部位ばかりを優先してしまい、胸や腕ばかり鍛えて脚を後回しにする時期がありました。基礎代謝の向上・身体のバランスを整えるためにも、背中や足を鍛える意識を持っていたほうがよさそうです。

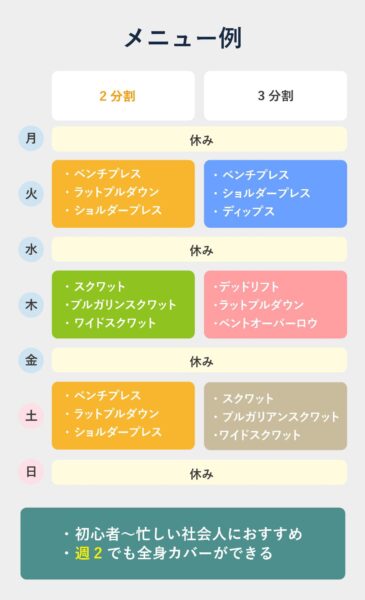

【筋トレ分割法の実践】週3の部位ごとのメニュー例

週3回の場合は、効率を重視して2〜3分割で構成するのが適している。上半身を2回に分けて、下半身を1日でまとめると負荷と回復のバランスが取りやすい。

- 2分割でのトレーニング例

- 3分割でのトレーニング例

監修者:三矢

分割法では全身をまんべんなく動かすこと・回復期間の確保の両立がポイントです。初心者の方はまず、上半身と下半身を分けた2分割から始めるのがおすすめ。その際、押す動き(ベンチプレスやスクワット)と引く動き(デッドリフトやラットプルダウン)を最低1〜2種目ずつ取り入れるのが理想です。

2分割でのトレーニング例

- 初心者や忙しい社会人

- 上半身と下半身でわけて全身をカバーする

検証者:吉田

上半身の日は押す動き・引く動きをバランスよく入れることで、胸・背中・肩がしっかり刺激されました。下半身の日はスクワット系を中心におこなうだけで、かなり疲労がたまりました。上半身・下半身でわけられるため、連日でもトレーニングできるのがよかったです。

Day1:上半身の日

| 種目 | 目安 |

|

ベンチプレス |

10回×3セット |

|

ラットプルダウン |

10回×3セット |

|

ショルダープレス |

10回×3セット |

Day2:下半身の日

| 種目 | 目安 |

|

スクワット or バーベルスクワット |

15回×3セット |

|

ブルガリアンスクワット |

15回×3セット |

|

ワイドスクワット |

15回×3セット |

3分割でのトレーニング例

- 初心者から中級者向け

- プッシュ(押す動作) / プル(引く動作) / レッグ(足の種目)の3種類(PPL法※)で設計

※筋トレを3つのカテゴリに分けておこなうトレーニング法。英語の頭文字(Push・Pull・Legs)から「PPL」と呼ばれている。

検証者:吉田

プッシュの日はベンチプレスで力を出し切り、プルの日はデッドリフトやラットプルダウンで背中に強い張りを感じました。PPL法はシンプルですが、正しい順番で取り組めば疲労も分散でき、フォームに集中しやすいと感じました。

Day1:プッシュ(胸・肩・上腕三頭筋)

| 種目 | 目安 |

|

ベンチプレス |

10回×4セット |

|

ショルダープレス |

10回×3セット |

|

ディップス |

10回×3セット |

Day2:プル(背中)

| 種目 | 目安 |

|

デッドリフト |

10回×3セット |

|

ラットプルダウン |

10回×3セット |

|

ベントオーバーロウ |

10回×3セット |

Day3:レッグス(脚・臀部)

| 種目 | 目安 |

|

スクワット or バーベルスクワット |

15回×3セット |

|

ブルガリアンスクワット |

15回×3セット |

|

ワイドスクワット |

15回×3セット |

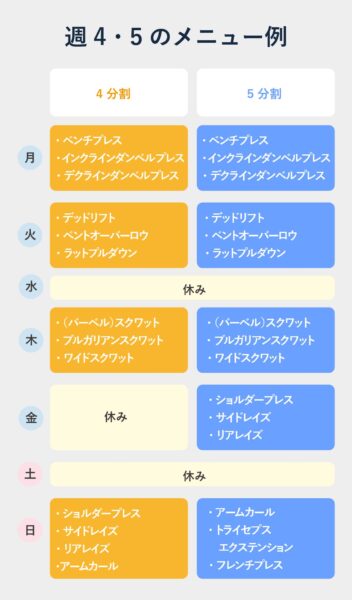

【筋トレ分割法の実践】週4・週5の部位ごとのメニュー例

週4~5回の分割法は、筋肥大を目指す中級者以上に適した方法。1部位あたりのトレーニング量を確保しながら、十分な休息日も取るのがポイント。

- 4分割でのトレーニング例

- 5分割でのトレーニング例

検証者:吉田

トレーニング歴が3か月ほどの段階で、週4の分割法を安定して回すのは正直むずかしいと感じました。週4回すべてをしっかりおこなうには、体力も回復力もまだ足りず、疲労が残って次の種目に影響が出てしまいます。

4分割でのトレーニング例

- 本格的な筋肥大を目指す中級者以上

- 1部位あたりのトレーニング量を確保しながら、十分な休息日も取る

監修者:三矢

押す動作・引く動作の角度を変えて、刺激を分散させることも大切です。たとえば胸の日だと、ベンチプレス(正面)・インクラインベンチプレス(上)・デクラインベンチプレス(下)などを取り入れると、筋肉の発達を促しやすくなります。

Day1:胸

| 種目 | 目安 |

|

ベンチプレス |

10〜12回×3セット |

|

インクラインダンベルプレス |

10〜12回×3セット |

|

デクラインダンベルプレス |

10〜12回×3セット |

Day2:背中

| 種目 | 目安 |

|

デッドリフト |

10〜12回×3セット |

|

ベントオーバーロウ |

10〜12回×3セット |

|

ラットプルダウン |

10〜12回×3セット |

Day3:足

| 種目 | 目安 |

|

スクワット or バーベルスクワット |

15回×3セット |

|

ブルガリアンスクワット |

15回×3セット |

|

ワイドスクワット |

15回×3セット |

Day4:肩+腕

| 種目 | 目安 |

|

ショルダープレス |

10〜12回×3セット |

|

サイドレイズ |

10〜12回×3セット |

|

リアレイズ |

10〜12回×3セット |

|

アームカール or トライセプスエクステンション |

10〜12回×3セット |

5分割でのトレーニング例

- 上級者や競技志向の強い人

- 1日1部位に集中するため、各筋肉を徹底的に追い込むことができる

監修者:三矢

5分割で取り組む場合は、3日後に予定している部位を軽く動かす方法もおすすめです。たとえば胸の日に、3日後に鍛える予定の肩を筋肉を張らせる程度に刺激しておく。全身が軽く張っている状態を維持しながら、しっかり栄養補給することで筋肥大効率が高まります。

Day1:胸

| 種目 | 目安 |

|

ベンチプレス |

10〜12回×3セット |

|

インクラインダンベルプレス |

10〜12回×3セット |

|

デクラインダンベルプレス |

10〜12回×3セット |

Day2:背中

| 種目 | 目安 |

|

デッドリフト |

10〜12回×3セット |

|

ベントオーバーロウ |

10〜12回×3セット |

|

ラットプルダウン |

10〜12回×3セット |

Day3:足

| 種目 | 目安 |

|

スクワット or バーベルスクワット |

15回×3セット |

|

ブルガリアンスクワット |

15回×3セット |

|

ワイドスクワット |

15回×3セット |

Day4:肩

| 種目 | 目安 |

|

ショルダープレス |

10〜12回×3セット |

|

サイドレイズ |

10〜12回×3セット |

|

リアレイズ |

10〜12回×3セット |

Day5:腕

| 種目 | 目安 |

|

アームカール |

10〜12回×3セット |

|

トライセプスエクステンション |

10〜12回×3セット |

|

フレンチプレス |

10〜12回×3セット |

筋トレ分割法の注意点

- 効率的に休息日を組み込む

- 大筋群を同日に鍛えない

- 効率的な順番でトレーニングする

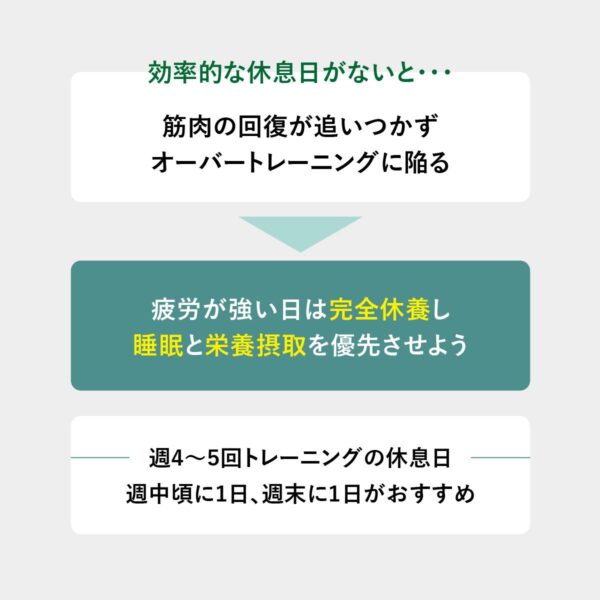

効率的に休息日を組み込む

分割法では部位ごとに疲労が分散するが、身体全体としての疲労も蓄積する。休息日を適切に設定しないと、筋肉の回復が追いつかずオーバートレーニングに陥るリスクがある。週4〜5回おこなうなら、週の中頃に1日、週末に1日を休みにして全身をリフレッシュさせる。

- 疲労が強い日は完全休養

- 同じ部位を鍛える場合は最低2日はあける

監修者:三矢

分割法を実践する上で、休息日をどう設けるか?が重要になってきます。疲労を残したまま同じ部位を追い込むのは逆効果になることもあります。

検証者:吉田

疲労が強い日は思い切って完全休養に切り替えたほうが、翌日の重量が戻りやすく、結果的に伸びが早いと感じました。

大筋群を同日に鍛えない

脚と背中はどちらも大筋群で、同日に行うと負荷が高すぎてパフォーマンスが大きく落ちる。加えて腰部や体幹への疲労も重なり、怪我リスクも高まる。脚の日と背中の日を分けることで、各部位に十分なエネルギーを配分できる。

- 背中と足の日はわける

- 腕や腹筋などの種目は柔軟に取り入れる

監修者:三矢

脚と背中のトレーニングはどちらもエネルギー消費が大きく、同日に組み合わせるとオーバーワークになることもあります。腕などの小さな筋群については、目的に応じて柔軟に組み合わせても問題ありません。

検証者:吉田

限界の重量で足と背中を同日におこなうと、腰の張りと息切れで後半の種目が極端に落ちることが多かったです。一方で、腕や腹筋は柔軟に取り入れても支障は少ない印象です。

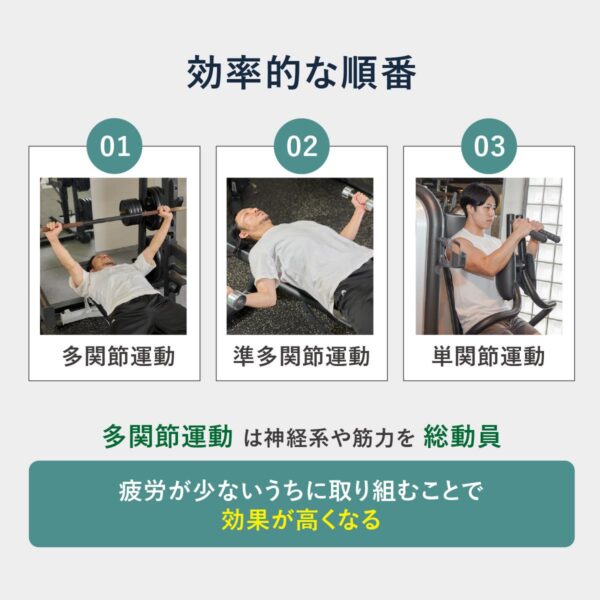

効率的な順番でトレーニングする

効率的にトレーニングをおこなうためには、多関節運動から単関節運動へと進める順番が効果的とされる。スクワットやベンチプレスなどの多関節運動は神経系や筋力を総動員するため、疲労が少ないうちに取り組むことで効果を高められる。

- 多関節運動 → 準多関節運動 → 単関節運動の流れでトレーニングする

- 順番を間違えるとトレーニング効果が下がる

胸のトレーニング種目分類

| 多関節種目 | 準多関節運動 | 単関節運動 |

| ・ベンチプレス ・インクラインベンチプレス |

・ダンベルフライ | ・ケーブルクロスオーバー ・ペックフライ |

脚のトレーニング種目分類

| 多関節運動 | 準多関節運動 | 単関節運動 |

| ・スクワット ・デッドリフト |

・ブルガリアンスクワット ・スプリットスクワット |

・レッグエクステンション ・レッグカール |

背中のトレーニング種目分類

| 多関節運動 | 準多関節運動 | 単関節運動 |

| ・デッドリフト ・ベントオーバーロー |

・ダンベルロー ・シーテッドロー |

・リアレイズ |

監修者:三矢

多関節運動から進める方法もありますが、先に苦手なトレーニングから取り組む方法もあります。フォームが安定しにくい苦手種目のトレーニング効率を上げるため、疲労のたまっていない状態で鍛える方法もおすすめです。

検証者:吉田

多関節→準多関節→単関節の順にすると、主運動でしっかり重量が扱えて全体の質が上がりました。また、今回始めて苦手種目を最初に置いたトレーニングに挑戦してみたところ、明らかにフォーム崩れが減りました。

初心者は全身法と分割法どちらを選ぶべき?

- 初心者は全身法がおすすめ

- 分割法に移行すべきタイミング

初心者は全身法がおすすめ

トレーニング初心者は週2〜3回の全身法から始めるのがおすすめ。全身をバランスよく刺激でき、基本的な動作パターンも短期間で習得しやすい。さらに頻度が少なくて済むため、習慣化しやすく継続率も高い。基礎筋力を底上げする段階では、複雑な分割法よりも全身法の方が効果的。

| 段階 | 頻度 | 効果 |

| トレーニング初期(〜3か月程度) | 週1~2回 |

・全身を均等に刺激できる ・回復が早く続けやすい ・動作パターンを習得しやすい |

監修者:三矢

初心者のうちは、まず動作の安定性を優先することが大切です。種目としては、軌道が不安定になりやすいダンベルやケーブル種目ではなく、マシンやバーベル種目からスタートした方が適切なフォームで取り組めます。フォームが固まったら、段階的にダンベル種目やケーブル種目を取り入れていくと安全かつ効率的です。

分割法に移行すべきタイミング

扱える重量が増え、1部位に十分な負荷をかけられるようになったら分割法に移行する目安になる。一般的にはトレーニング開始から3〜6か月程度が目安で、全身法では刺激が不足して伸び悩む段階で分割法に切り替えるとよい。筋肥大や部位ごとの仕上がりを重視する中級者以上に適している。

| 段階 | 頻度 | 効果 |

| 基礎筋力がついてきた3〜6か月以降 | 週3回以上 |

・1部位に高負荷をかけやすい ・部位ごとの成長を狙える ・セット数・ボリュームを増やしやすい |

監修者:三矢

同じ動作でも角度や種目を変える工夫もポイントです。たとえば胸であれば、フラットベンチ(水平押し)だけでなく、インクライン(上方向押し)やディップス(下方向押し)を組み合わせることで、筋繊維を多面的に刺激できます。

筋トレ分割法に関するQ&A

週6日や週7日鍛えても大丈夫?

A: 問題ないが、トレーニング効率が下がる可能性

監修者:三矢

疲労やオーバートレーニングのリスクが高くなります。特に大筋群は中2〜3日の休養が必要なため、疲労が抜けない場合は迷わず休養日を入れましょう。

分割法は筋力アップにも有効?

A: 有効。回復期間と栄養の意識もポイント。

監修者:三矢

分割法は筋肥大に向いている方法です。部位ごとに十分な重量を扱えるため、筋肉量も向上しやすくなります。適切な重量設定・フォーム習得・回復期間と栄養が重要になってきます。

2024年日本体育大学大学院体育科学研究科博士課程修了。博士(体育科学)。日本体育大学体育研究所助教であり、同学のボディビル部にて監督およびボディビルクラブ代表を務める。2024年におこなわれた第38回東京クラス別ボディビル選手権大会では、ミスター75kg以下級にて優勝。

【資格】

NSCA-CSCS