一度つけた筋肉が数か月から数年後に戻りやすくなる現象を指す「マッスルメモリー」。トレーニングを再開したとき「思ったより早く身体が反応した」「昔の感覚をすぐ取り戻せた」と感じるのは、このマッスルメモリーの影響が大きい。

この記事では、マッスルメモリーが働くメカニズム・ブランク明けにおすすめのトレーニング・効率よく筋肉を取り戻すための食事や休養のポイントを紹介。

この記事の監修者

三矢 紘駆さん

日本体育大学助教 日体大ボディビル部監督

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

運動部出身。最近ジム再開。今回の検証では、ブランク復帰者の視点で戻りの速さとケガを避けたトレーニング方法を軸に検証。監修者おすすめの自重トレーニングにも挑戦。

マッスルメモリーとは?

マッスルメモリーは一度ついた筋肉は落ちても戻りやすい現象を指す。過去に発達していた筋肉は、比較的短期間のトレーニングで元に近い状態まで回復しやすい傾向にある。しかし、研究者やトレーナーによって解釈は異なるため、確立した理論というより複数の研究や実体験から支持されている考え方と捉えられている。

- マッスルメモリーのメカニズム

- 性別・年齢によるマッスルメモリー違い

監修者:三矢

「マッスルメモリー」については、研究者のあいだでも“ある”とする説と“明確な根拠はない”とする意見がわかれています。過去に発達した筋肉が再び成長しやすいという現象自体は多くのトレーナーが実感していますが、学術的にはまだ統一した見解が得られていません。

マッスルメモリーのメカニズム

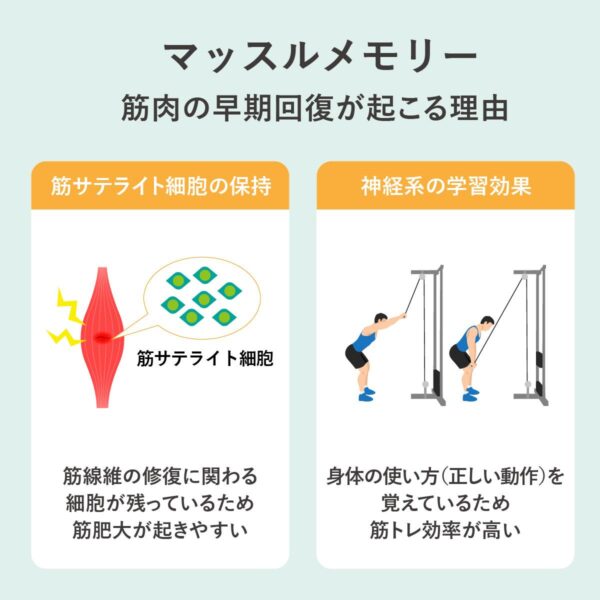

マッスルメモリーは、筋サテライト細胞(※)の保持・神経系の学習効果の2つが主な要素と考えられている。

※筋繊維の中に存在する核「細胞の司令塔」。筋肉の成長を支える

| 筋サテライト細胞の保持 | 筋トレをおこなうと、筋繊維の周囲に存在する筋サテライト細胞が増える。一度増えた筋サテライト細胞は休止期間に入ってもすぐには失われない。 |

| 神経系の学習効果 | トレーニング経験によって「効率的に筋肉を動かす方法」を覚えているため、未経験者よりも短期間で高重量や複雑な動作を再現できる。 |

監修者:三矢

筋サテライト細胞は「筋肉の予備軍」ともいわれ、トレーニングによって数が増加します。一度増えた細胞は、休止期間に入ってもすぐには減少せず、長い場合は10年ほど維持されるという報告もあります。この細胞が再トレーニング時に再び活性化されることで、筋肥大がスムーズに進みます。

性別・年齢によるマッスルメモリー違い

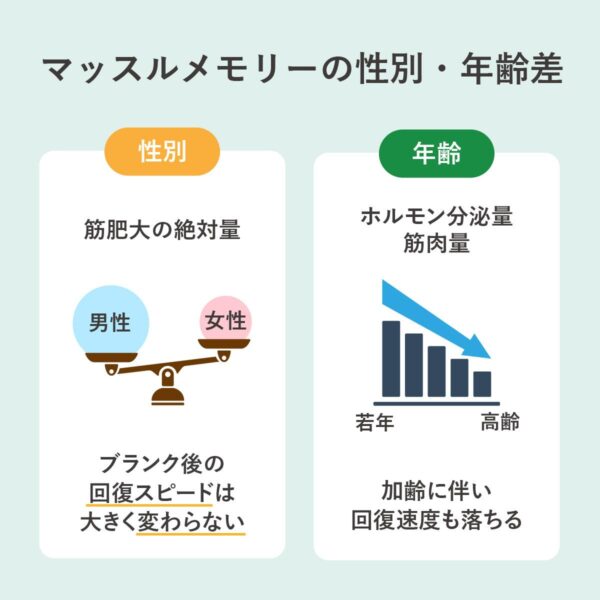

マッスルメモリーは基本的に誰にでも働く。ブランク後の回復スピードは性別によって大きく変わらないと考えられているが、年齢によって発現の仕方に差が生じることも。しかし、年齢に関係なく、適切な負荷と休養を組み合わせればマッスルメモリーの恩恵を受けられる可能性は高い。

| 性別による違い | 筋肉量は男性より女性の方が小さい傾向にあるが、筋サテライト細胞の保持は同様に働く。 |

| 年齢による違い | 加齢に伴いホルモン分泌量や筋肉量が減少するため、若年期と比べると回復速度は落ちる。しかし、「筋肉の記憶」によって未経験の同年代よりも回復が早いことも報告されている。 |

監修者:三矢

マッスルメモリーの発現には、過去に「どの程度トレーニング(運動量や負荷量)をしていたか?」に関係します。学生時代に筋肉を強く刺激していた人ほど筋サテライト細胞が多く、ブランク後の回復も早い傾向にあります。

また、動作をゆっくりとコントロールしながらおこなう筋トレは、筋繊維への刺激が強く、マッスルメモリーの土台を作るうえでも効果的です。

【期間別】マッスルメモリーはどれくらいで戻る?

マッスルメモリーの有効期間は、厳密に決まっていない。しかし、筋肉は数週間から数年単位のブランクを経ても「筋サテライト細胞」を保持しており、再トレーニングをおこなえば比較的短期間で筋力を取り戻せる。

ここでは、期間別のマッスルメモリーの特徴や傾向を紹介。

- 短期のブランク(2週間〜数ヶ月)

- 中期のブランク(半年〜1年)

- 長期のブランク(10年以上)

監修者:三矢

マッスルメモリーの有効期間には個人差がありますが、数年間は「筋サテライト細胞」が残ると考えられています。数週間の再トレーニングで目に見える回復が見込めることもあります。

検証者:吉田

学生時代は運動部で運動量が多かったこともあり、20代の頃に筋トレを再開したときは筋肉量が戻るスピードも速かったです。最近30代になって改めて筋トレを始めているのですが、20代の頃と比べると回復力は衰えていると感じますが、地道に続けることでも元に戻りつつあります。

短期のブランク(2週間〜数ヶ月)

数週間程度の休止であれば、筋力や筋量は目に見えて減少するが、その後の回復は非常に速い。例えば2週間の休止後にトレーニングを再開すると、未経験者よりも短期間で以前の状態に戻る傾向がある。

監修者:三矢

短期間のブランクで「筋肉が落ちた」と感じる場合、実際には筋肉量そのものよりも、筋肉内の水分量やグリコーゲンの減少が原因であることが多いです。そのため、見た目が一時的にしぼんだように見えても、筋繊維が失われたわけではありません。

トレーニングを再開すれば、数日〜数週間のうちに筋肉内の水分や栄養が戻り、張りやボリューム感も早期に回復します。

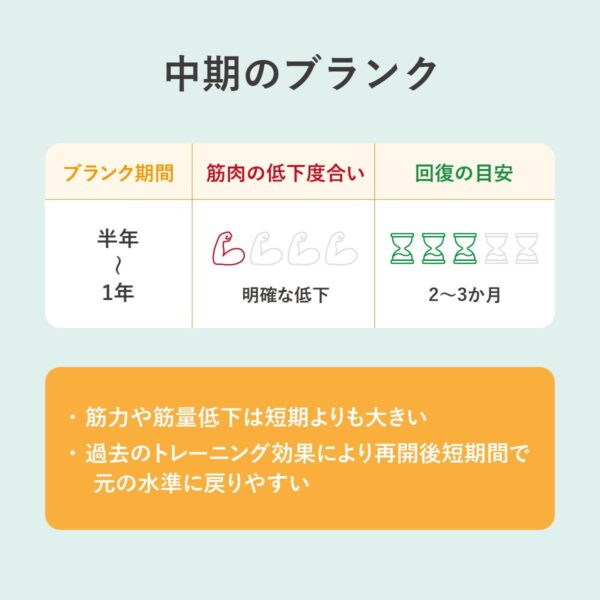

中期のブランク(半年〜1年)

半年から1年程度のブランクでは、筋力や筋量の低下は短期の場合よりも大きくなる。しかし、過去のトレーニング効果が残っているため、再開後は比較的短期間(2〜3か月)で元の水準に戻る可能性は高い。

監修者:三矢

半年〜1年ほどのブランクがあると、見た目にも筋肉量の低下を感じやすくなります。しかし、「筋サテライト細胞」は残っているため、再トレーニングを始めれば比較的スムーズに回復します。

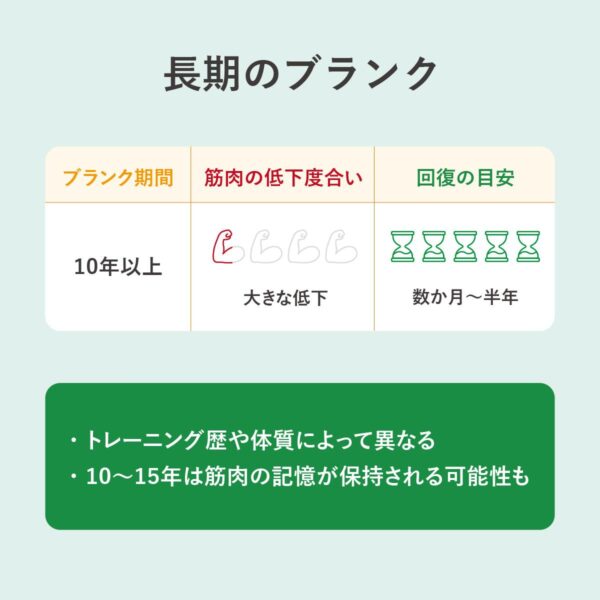

長期のブランク(10年以上)

若い頃に十分な筋力をつけていた人が10年以上のブランクを経ても、数か月〜半年の再トレーニングで過去に近い水準まで戻るケースはある。筋サテライト細胞は、10年ほど保持される可能性があるという研究報告もあるが、個人差は大きいと考えられる。

監修者:三矢

若い頃にしっかりと筋肉を追い込んでいた人ほど、ブランク後の再トレーニングで反応が早く、筋力が戻りやすいケースはあります。適切な刺激と休養を与えれば再び成長を引き出せる可能性は高いと考えられます。

マッスルメモリーが嘘といわれる理由

一度増えた「筋サテライト細胞」は減少しないという研究もあれば、筋肉の萎縮に伴い減少すると報告する研究もあるため、マッスルメモリーに関して「嘘ではないか」という疑念もある。また、マッスルメモリーが万人に起こると言い切れない点・学術用語としての定義があいまいな点なども「嘘」といわれる背景にある。

監修者:三矢

マッスルメモリーに関する研究はまだ発展途上です。10年以上の長期間にわたっての追跡研究が難しいこともあり、「絶対にある」と断言するだけの科学的確証を得にくいです。しかし、トレーナーの現場感覚としては、一度しっかり鍛えた人の方が再開後の戻りが早いケースは多く見られています。

マッスルメモリーを最大限に活かす方法

トレーニング再開時に無理をしたりすることで筋トレ効率が落ちたり怪我につながることもある。ここでは、再スタートを切る人が実際に行動できる具体的な方法を紹介。

- 負荷を段階的に上げる

- 食事で筋肉をサポート

- 十分な睡眠を取る

負荷を段階的に上げる

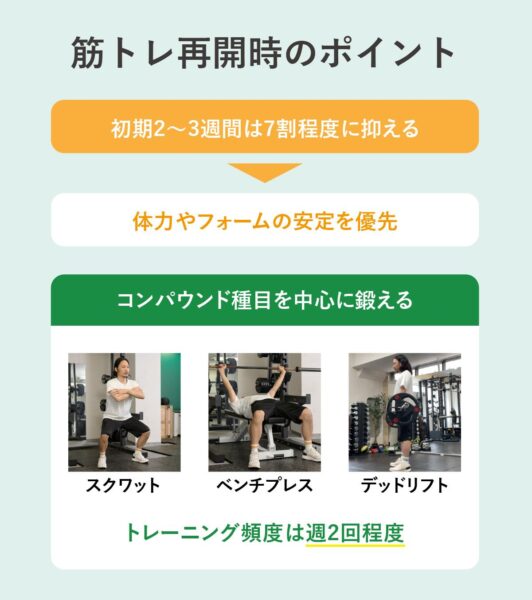

休止前と同レベルの内容を急に再開せず、機能や体力の回復に合わせて負荷を段階的に上げていくことが大切。

- 初期2〜3週間は7割程度の重量・回数に抑え、体力やフォームの安定を優先する。

- 種目は基本のコンパウンド種目(スクワット・ベンチプレス・デッドリフト)を中心に据え、全身をバランスよく刺激する。

- トレーニング頻度は週2〜3回から始め、疲労回復を確認しながら徐々に増やす。

監修者:三矢

ブランク明けのトレーニングは、いきなり元の強度に戻すのではなく、リハビリのつもりで段階的に負荷を上げることが重要です。特にスクワットやベンチプレス、デッドリフトのようなコンパウンド種目は、複数の関節と筋群を使うため、痛みが出ない重量や可動域にとどめるのが安全です。

検証者:吉田

トレーニング再開直後はどうしても腕や胸など、目に見える部位を重点的に鍛えたくなります。しかし、全身の筋肉量を底上げするためには下半身の大筋群も重要だと感じました。また、全身で動かす感覚を取り戻すことが、結果的に戻りを早めるように思います。

食事で筋肉をサポート

1日3食にわけてまんべんなく摂取する。また、タンパク質・炭水化物を意識して摂取するのがおすすめ。

| タンパク質 | 1日体重1.5〜2.0gを目安に、朝昼晩に分けて摂取する。再合成をサポートし、マッスルメモリーによる効率的な回復を後押しする。 |

| 炭水化物 | エネルギー不足はトレーニング効果を削ぐため、適切な量を確保する。特に再開初期はトレーニング前後の糖質補給が効果的である。 |

監修者:三矢

筋肉を効率的に取り戻すには、タンパク質と糖質の両方をしっかり摂ることが重要です。特に筋トレ前(90〜120分前)に糖質を摂取してエネルギーを確保しておくことで、トレーニング効率も高くなります。食後だと身体が重たく感じる人もいるので、糖質の種類はお米やパスタなど自分の体に合うものを選びましょう。時間がないときは、コンビニの和菓子などをトレーニングの30分前に軽く摂るのもおすすめです。

検証者:吉田

ダイエット目的で糖質を控えていた時期もありましたが、糖質を減らしすぎると明らかにトレーニングのパフォーマンスが落ちると感じました。エネルギーが足りず、持ち上げる力や集中力も続かない印象です。トレーニング再開期は「必要な糖質を摂る」ほうが結果的に回復も早く、筋肉の戻りも実感しやすいと感じています。

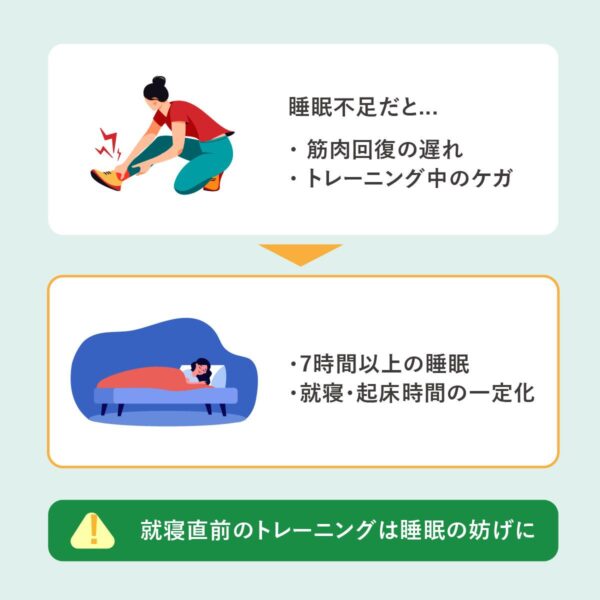

十分な睡眠を取る

十分な睡眠は、筋肉の回復やケガの防止の観点で重要。どのくらい寝るべきかは個人差があるので、日中の眠気がないことを基準に(一般的には7時間以上)。

- 就寝直前のトレーニングは睡眠の妨げになるので注意する

- 就寝・起床の時間を一定にする

- 就寝前に軽いストレッチで副交感神経を優位にし、入眠をスムーズにする

監修者:三矢

筋肉はトレーニング中ではなく、休養中に回復・成長するものです。十分な睡眠を取ることで、成長ホルモンの分泌が促され、筋肉の修復やたんぱく質合成が効率的に進みます。筋トレと同じくらい「休むこと」も大切にしましょう。

検証者:吉田

睡眠がしっかり取れていないと、翌日のパフォーマンスが目に見えて落ちると感じます。集中力が続かず、フォームも乱れやすくなります。トレーニングの成果を出すためには、しっかり休むことが前提だと実感しています。

ブランクが長い人におすすめの筋トレ5選

- スクワット

- プッシュアップ

- 腹筋上部

- 腹筋下部

- バックエクステンション

監修者:三矢

ブランクが長い人は、まず軽い負荷(自重など)のトレーニングから再開するのもおすすめです。全身をバランスよく鍛える基本種目は、フォームの感覚を取り戻すのにも最適です。ポイントは、可動域をしっかり確保しながら動作をていねいに行うこと。

スクワット

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

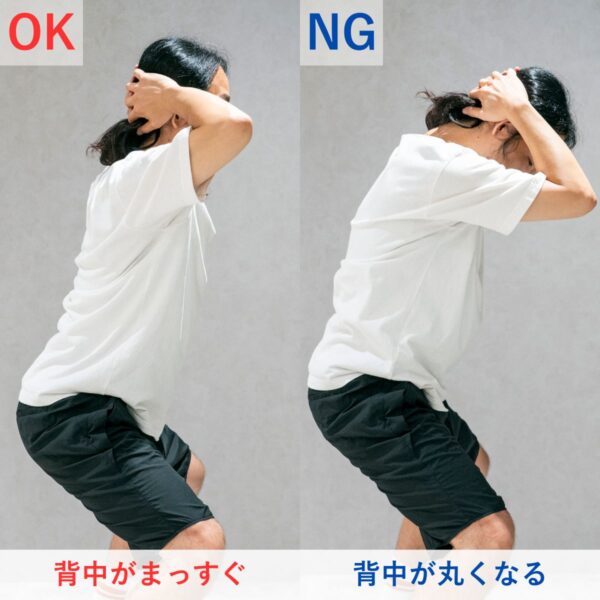

- 足を肩幅程度に開く

- 胸を張り、背中をまっすぐ保つ

- お尻を後ろに引くようにしゃがむ

- 床を押し戻すように立ち上がる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス |

| 負荷の調整 | 可能(※スピードで負荷量を調整) |

- 背中はまっすぐの上体をキープする

- ひざはつま先を向くように曲げる

背中はまっすぐの上体をキープする

ひざはつま先を向くように曲げる

検証者:吉田

しゃがみを浅くすると太もも前だけに効きやすかったですが、お尻を後ろに引いて一瞬止める意識に変えると大殿筋までしっかり入りました。腰が反りやすいので、おへそを軽く引き込みながら動くとフォームが安定しました。

監修者:三矢

しゃがみの深さは大腿が床と平行を目安といわれていますが、股関節の柔軟性によって可動域は変わってきます。腰を落とす幅よりも、ひざが内側に入らないよう注意して自分に適した可動域で取り組みましょう。

プッシュアップ

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

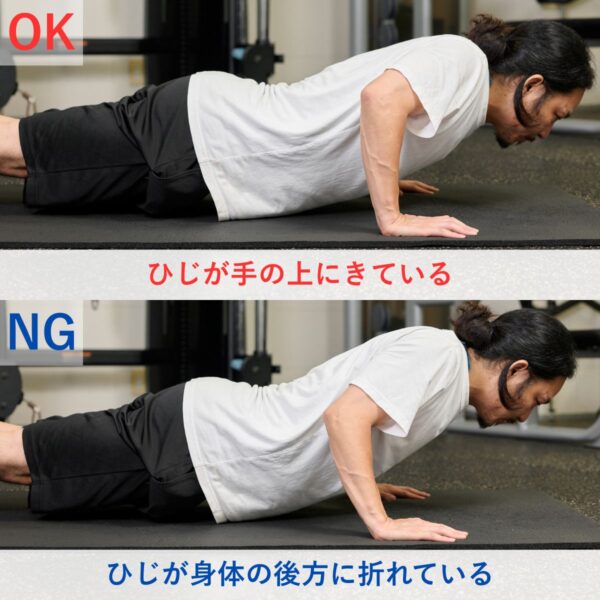

- 手を肩幅よりやや広めに床につく

- 背中と腰を反らさず一直線に保つ

- ひじを曲げて胸を床に近づける

- 胸が床すれすれになったら押し戻す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能(※スピードで負荷量を調整) |

- ひじが手のひらの真上にくるようにひじをまげる

ひじが手のひらの真上にくるようにひじをまげる

検証者:吉田

手幅を広げすぎると肩に詰まりを感じました。手のひらの真上に肩とひじがくる位置にすると押しやすく、腰も安定します。頭からかかとまで一直線を保つ・スピードをゆっくりコントロールすることで、少ない回数でもしっかり効きました。

監修者:三矢

押すときは手のひら全体で床を押す意識を持つと肩が安定します。肩甲骨の「寄せ・離し」をコントロールしながら、反動を使わないように取り組みしましょう。

腹筋上部

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 仰向けになり、ひざを立てる

- 手は胸の前でクロスするか頭の後ろに添える

- 腹筋の上部を意識しながら、上体を曲げる

- ゆっくり戻す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 腹筋上部 |

| 負荷の調整 | 不可 |

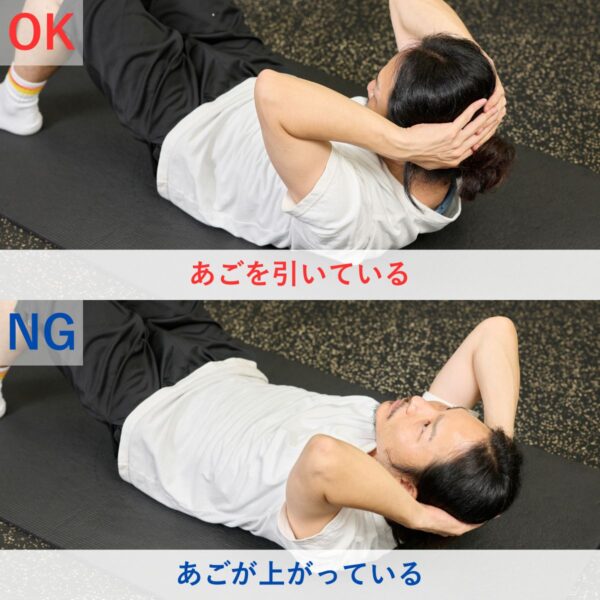

- 目線は斜め前であごを下げる

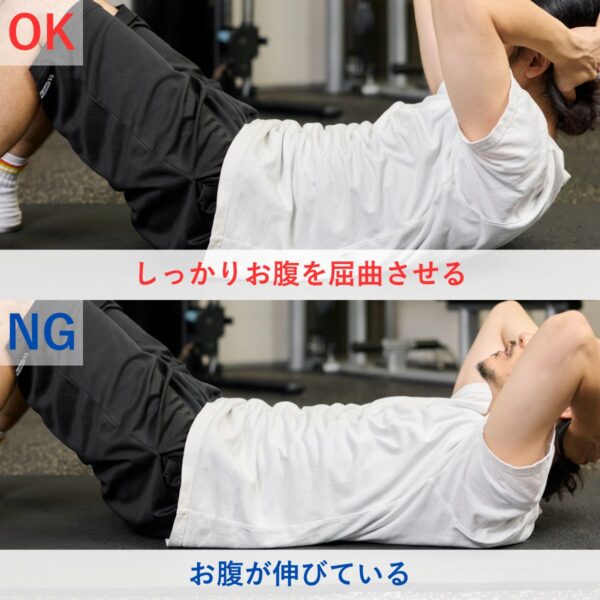

- 腹筋の上部を意識してしっかり曲げる

目線は斜め前であごを下げる

腹筋の上部を意識してしっかり曲げる

検証者:吉田

腹筋は「上半身を起こす」イメージが強かったのですが、みぞおちから折るつもりで上部を意識して力を入れると、地味な動きでもしっかり効きました。あごを軽く引き、目線を斜め前にすると首に力が入りにくく、肩甲骨が床から離れる程度の小さな可動域でも十分にきついです。

監修者:三矢

上体おこしのように大きく起き上がると、太もも(腸腰筋)に力が逃げやすくなります。みぞおちを中心に腹部を丸める意識で、息を吐きながらゆっくり収縮→吸いながらゆっくり戻す流れを徹底すると、腹直筋上部に集中的に入ります。

腹筋下部

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 仰向けになり、ひざを立てる

- 手は胸の前でクロスするか頭の後ろに添える

- 腹筋の下部を意識しながら、お尻を持ち上げる

- 元の位置に戻す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 腹筋下部 |

| 負荷の調整 | 不可 |

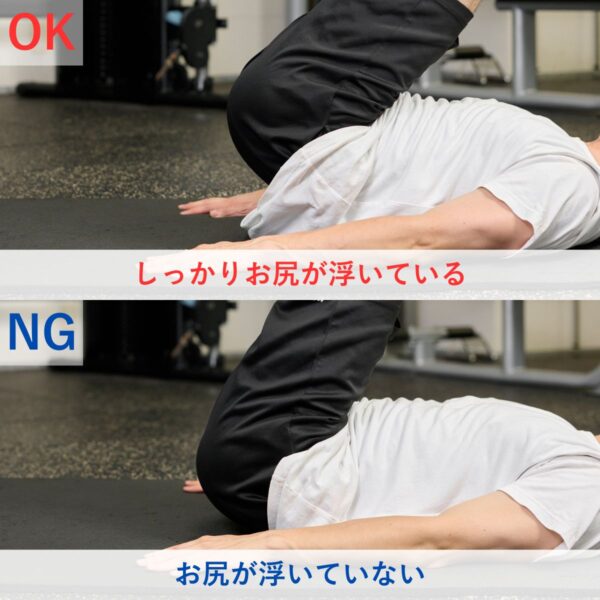

- 骨盤を寄せるイメージでお尻をしっかり上げる

骨盤を寄せるイメージでお尻をしっかり上げる

検証者:吉田

見た目は小さな動きですが、骨盤を丸めてお尻を軽く持ち上げることに集中すると20回前後でもかなりきつく感じます。脚を振ると腰にきやすいので、反動を使わず小さく正確に動くほうが下腹にしっかり効きます。

監修者:三矢

腹筋下部を狙うには、脚を大きく振り上げるより骨盤を持ち上げるイメージが大切です。頂点で1秒静止し、戻すときはかかとが床につく直前で止めると反動が消えて刺激が抜けません。

バックエクステンション

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- うつ伏せになり、手を前に伸ばす

- 上半身を起こす

- 元の姿勢に戻す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

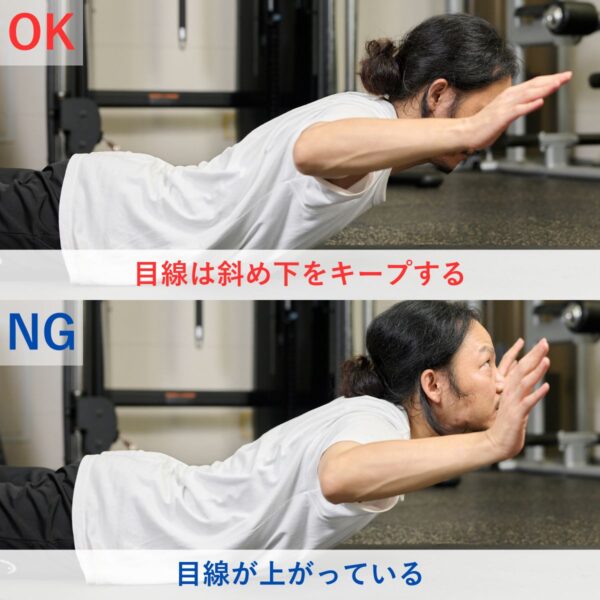

- 目線は斜め下で顔を持ち上げ過ぎない

目線は斜め下で顔を持ち上げ過ぎない

検証者:吉田

上げる範囲を大きくしすぎると腰に張りを感じました。目線を斜め下に向けると首や肩も楽になります。

監修者:三矢

「高く上げる」ことよりも、反動を使わずにコントロールする動きを意識しましょう。腰に違和感がある場合は、可動域を狭くする・片手・片脚を交互に上げるなどの種目から始めると安全です。

マッスルメモリーに関するQ&A

学生時代の部活の影響はある?

A: しっかりトレーニングをしていた人は戻りやすい。

監修者:三矢

学生時代に運動部でしっかりトレーニングをしていた人は、筋サテライト細胞が多く増えている傾向があります。そのため、ブランクが長くても再トレーニング時に反応が早く、筋肉の戻りもスムーズです。

部位によって筋肉の戻りやすさは異なる?

A: しっかりアプローチできる部位ほど戻りやすい。

監修者:三矢

マッスルメモリーは全身で起こりますが、トレーニングでしっかりアプローチできる部位ほど戻りやすい傾向があります。正しいフォームを徹底することで、全身の筋肉をバランスよく取り戻しやすくなります。

ケガをしたときのリハビリにもマッスルメモリーは有効?

A: 有効。しかし、焦らず段階的に負荷を上げることが大切。

監修者:三矢

マッスルメモリーは、ケガ後のリハビリでも有効に働く可能性があります。トレーニングによって増えた筋サテライト細胞は残っているため、回復後の再トレーニングでは筋肉がスムーズに反応しやすいです。ただし、ケガの部位や程度によって回復速度は大きく異なるため、焦らず段階的に負荷を上げることが大切です。

【参考文献】

2024年日本体育大学大学院体育科学研究科博士課程修了。博士(体育科学)。日本体育大学体育研究所助教であり、同学のボディビル部にて監督およびボディビルクラブ代表を務める。2024年におこなわれた第38回東京クラス別ボディビル選手権大会では、ミスター75kg以下級にて優勝。

【資格】

NSCA-CSCS