ふくらはぎを中心に鍛えることができる「カーフレイズ」は、デスクワークや立ち仕事が多い人にもおすすめの種目。女性の脚やせにも効果的で、男女問わず挑戦できる。本記事では「カーフレイズ」で鍛えらえる筋肉や期待できる効果・やり方を紹介。

この記事の監修者

中野ジェームズ修一さん

フィジカルトレーナー

「カーフレイズ」の効果やメリット

ふくらはぎは「第二の心臓」ともいわれ、下半身からの血液を心臓へと送り返す役割がある。そのため、全身の血流を改善し疲労感を軽減する効果などが期待できる

ここでは、「カーフレイズ」の4つの効果・メリットを紹介。

・ふくらはぎを引き締めて脚痩せ効果も

・むくみを解消する

・スポーツのパフォーマンス向上

血流がよくなり疲れにくい身体に

とくに長時間のデスクワークや立ち仕事で脚が疲れやすい人にとっておすすめ。

定期的に「カーフレイズ」をおこなうことで血液循環が促進され、全身の酸素供給と栄養素の分布が改善され疲労回復しやすくなるメカニズム。

ふくらはぎを引き締めて脚痩せ効果も

「カーフレイズ」では、ふくらはぎの内側と外側の筋肉をバランスよく鍛えることができるため、美しく引き締まったふくらはぎを手に入れることができる。

また、脚が太く見える原因として筋肉量の減少が挙げられるが、「カーフレイズ」は脚の形を整えるだけでなく、基礎代謝量を上げることで脂肪蓄積の防止にもつながるといえる。

むくみを解消する

脚のむくみは血流の悪化が原因で起こることが多い。「カーフレイズ」のようなふくらはぎの筋トレは下半身の血流がよくなるため、脚のむくみを解消する効果もある。日常的に脚のむくみが気になるという人はトレーニングに取り入れてみて。

スポーツのパフォーマンス向上

ふくらはぎの筋肉は、瞬発力や加速力が必要な場面で重要な役割を果たすもの。ふくらはぎの腓腹筋(ひふくきん)やヒラメ筋の強さが運動のパフォーマンスに直結するため、筋肉を鍛えることで、加速力の向上などが見込める。

サッカーやバスケットボール、陸上競技、短距離のスプリントやジャンプ、ラケットスポーツなど、短いステップや素早い方向転換が必要なスポーツをおこなう人にもおすすめ。スポーツのパフォーマンスアップにもつながることから、ふくらはぎの筋肉を意識して鍛えるアスリートも多い。

「カーフレイズ」で鍛えられる部位

「カーフレイズ」は、歩行や走行時に使われるふくらはぎにある腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋を同時に鍛えられるトレーニング。さらに、足首の安定性や柔軟性を高める効果も期待できる

ここでは、以下の2つの筋肉に関して紹介するので気になる人は参考にしてみて。

・ヒラメ筋

腓腹筋(ひふくきん)

腓腹筋はふくらはぎの筋肉で、ヒラメ筋とともに下腿三頭筋(かたいさんとうきん)のひとつ。とくにジャンプやランニングなどの動作に使われている。

また、運動パフォーマンスの向上だけでなく、足首などのケガ予防、身体のバランス、代謝の促進など、鍛えることで幅広いメリットもある。

ヒラメ筋

脚の外側に位置する筋肉で、脚の安定と外側への回旋を支える役割を持つ。この筋肉は足首の動きで中心的な役割を果たし、とくに脚の外側への傾斜や歩くときのバランスを保つ役割がある。鍛えることで、足首の捻挫などのケガを防いだり、スポーツや日常生活での脚の動きを安定させたりできる。

ふくらはぎを鍛えるトレーニングについては、以下の記事も参考にしてみて。

ふくらはぎ痩せの効果的な方法!細くするための筋トレやマッサージ・歩き方・生活習慣

ふくらはぎを構成する筋肉 腓腹筋(ひふくきん) ひらめ筋 腓腹筋(ひふくきん) ふくらはぎの外側を作る腓腹筋は、ひざの裏から足首まで広がる大きな筋肉。内側頭と外.....

ふくらはぎを鍛える筋トレメニュー5選!自重・マシンの種目、筋トレ効果を紹介

ふくらはぎを構成する筋肉 腓腹筋(ひふくきん) ひらめ筋 腓腹筋(ひふくきん) 腓腹筋はふくらはぎの表層に位置しており、下腿三頭筋を構成する筋肉の1つ。鍛えるこ.....

「カーフレイズ」の効果を高めるやり方

- 足を拳1つ分程度広げてまっすぐ立つ

- ゆっくりとかかとを上げ、つま先立ちになる

- 限界までかかとを上げ、つま先立ちを1秒程度キープする

- ゆっくりとかかとを下ろし、これを繰り返す

効果を高めるには動作スピードが重要。上げるときも下ろすときも、どちらも4秒かけてゆっくりおこなう。

上げるときはギリギリまで背伸びをして、下ろすときはかかとが床につかないようにする。

一般的なカーフレイズは負荷が少ないので、20回を目安にトレーニングしよう。

強度に関しては、初心者から上級者まで各々のレベルに合わせておこなうことが可能です。初心者の場合は、「両足を使ったスタンディングカーフレイズ」から始めるのがおすすめ。慣れてきたら、「片足でのスタンディングカーフレイズ」に移行し、さらに強度を上げてみましょう。また、段差を利用してかかとを下げることで、より強度を上げることができます。

「スタンディングカーフレイズ」の効果を高めるコツ

台や段差を使うことで、足のかかとを通常よりも低く下ろすことができ、筋肉のストレッチと収縮の範囲を広げることができる。また、「ダンベル」を利用することで、自身の体重に加えて追加の負荷をふくらはぎにかけることができ、筋力の向上や筋肥大の促進が期待できる。

可動域が広がることで、筋肉の収縮時により大きな力を発揮できるようになり、トレーニング効果をさらに高めることができる。

「カーフレイズ」の効果を高める回数

カーフレイズは男女問わず、基本的に20回前後を目安に取り組む。負荷の調整については、回数を増やすのではなく、動作の難易度を上げる方法が効果的。基本的な両足カーフレイズを問題なく20回できたら、下記のステップで負荷を上げてみよう。

- 両足カーフレイズ

- ダンベルカーフレイズ

- 片足カーフレイズ

- 踏み台昇降を使った片足カーフレイズ

回数ではなくトレーニングの難易度を上げて強度を高めるやり方は他の種目でも同様です。20回を無理なくできる種目が今の自分に合っています。もし、楽に20回出来るようになった場合、より強度が高い種目にチャレンジしてください。

「カーフレイズ」の4つの種類

カーフレイズのバリエーションとして、

・シーテッドカーフレイズ

・ダンベルカーフレイズ

・バーベルカーフレイズ

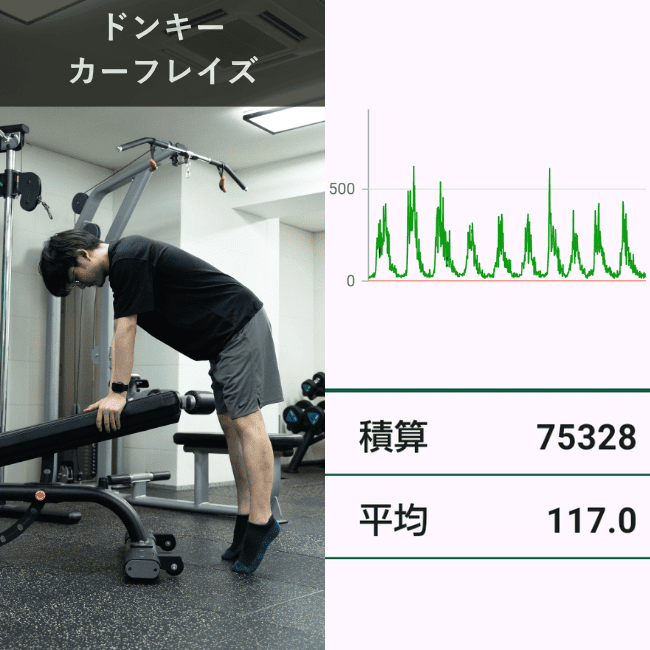

ドンキーカーフレイズ

- 自分の足がつく高さのイスを用意する

- イスに手をまっすぐつく

- 背中が丸まらないよう、背筋をまっすぐにするのを意識しながら身体をコの字に折る

- かかとを上げる

- 限界までかかとを上げたら、1秒程度キープする

- 床にかかとをつけないように注意しながら、ゆっくりと下ろし、これを繰り返す

「ドンキーカーフレイズ」の特徴は、身体のほかの部分、とくに背中やハムストリングスも一緒に使うことで全体的なバランスと機能性を高めることができるところ。単にふくらはぎの筋肉量を増やすだけではなく、日常生活での動きやほかのスポーツ活動におけるパフォーマンス向上にもつながりやすい。

ボディメイクを目指す人だけでなく、日常的な動きを改善したい人や機能的な強さを求める人にも適している。

この動作では、ふくらはぎだけでなく、身体を支えるために背中やハムストリングスが連動して動くため、背中やもも裏の筋肉を鍛えることもできます。

「ドンキーカーフレイズ」の回数とセット数

効果的なトレーニングのために、まずは一般的には20回を1セットを目安に、個人のレベルや目的に応じて調整しよう。負荷の調整や回数、セット数を変えることで、トレーニング効果を最大限に引き出し、個々の目標に合わせた結果を得ることができる。

「ドンキーカーフレイズ」の効果を高めるコツ

まず、かかとの上げ下げはゆっくり。急激な動きを避け、筋肉にしっかりと負荷をかけていく。また、かかとを持ち上げる際には、できるだけ高く上げることで、ふくらはぎの筋肉を最大限に伸ばし、収縮させることができる。

さらに、かかとがいちばん高くなったタイミングで短くキープすることで、筋肉への刺激を強める効果がある。

シーテッドカーフレイズ

- イスに背筋を伸ばして座る

- ひざの上にダンベルを乗せる

- かかとを上にあげて、1秒程度キープする

- かかとをゆっくりと下ろし、この動きを繰り返す

「シーテッドカーフレイズ」は座った状態でおこなうトレーニング。このトレーニングはひざを曲げておこなうことで、とくにヒラメ筋をメインに鍛えられる。ヒラメ筋は立ち姿勢ではなかなか刺激が難しい部位であり、「シーテッドカーフレイズ」はこの筋肉を効果的に鍛えるための最適な方法のひとつ。

座った状態で両ひざの上にダンベルを置き、足のボール部分(背伸びしたときに足が曲がる部分)をしっかりと床につけてかかとを浮かせる。注意点としては、動作はゆっくりとおこない、筋肉への刺激を最大にすることがポイント。持ち上げたときの1秒間のキープが、筋肉への強い刺激を生み出し効果を高めてくれる。

「シーテッドカーフレイズ」の回数とセット数

1セットにつき10~15回を目安に、3セット程度おこなうことが一般的。ただし、自身のレベルやトレーニングの目的に応じて、回数やセット数を調整しよう。

「シーテッドカーフレイズ」の効果を高めるコツ

動作をゆっくりとおこなうことが基本。かかとを持ち上げるときは息を吐きながら、かかとを下ろすときは息を吸いながらがおすすめ。

この呼吸法により、トレーニング中にリズムを保ちやすくなり、また集中力も高まる。かかとを下ろす動作においては、地面から完全に離れない程度にキープを。

トレーニングをおこなうときは、姿勢にも注意が必要です。腹筋と背筋を意識して姿勢をまっすぐにキープすることで、不必要な負荷が身体にかかるのを避け、効果的にヒラメ筋にアプローチできるようになります。

ダンベルカーフレイズ

<やり方>

- 脚は肩幅まで広げる(このとき、台などでかかとを浮かせた状態にすると負荷がより強くなる)

- ダンベルを両手でにぎり、太ももの外側に置く

- かかとを上げてつま先立ちになる。かかとが最高点に到達したら、1秒程度キープする

- ゆっくりとかかとを下げ、この動作を繰り返す(台を使う場合は、かかとを爪先よりも低い位置まで下げる)

ダンベルを持って、負荷を高めながらトレーニングできるのが「ダンベルカーフレイズ」。「スタンディングカーフレイズ」とやり方などは同じ。重りの分だけ負荷が高くなるためフォームが崩れないように注意しながら取り組もう。

トレーニングの強度(ダンベルの重さ調整)に関しては、初心者から上級者まで各々のレベルに合わせておこなうことが大切。初心者の場合は、まずは重りを使わないシンプルな「スタンディングカーフレイズ」から始めるのがいい。

また、段差を利用してかかとを下げることで、より強度を高めて柔軟性の向上にもつながる。

「ダンベルカーフレイズ」の回数とセット数

1セット20回程度を目安に取り組もう。各セットの間には約1分程度のインターバルを挟みながら、1日3セット程度から始めよう。

トレーニング回数や頻度に関しては個人のフィットネスレベルや目的によって異なるため、より筋力向上や筋肥大を目指す場合は、負荷を高めて回数を減らすのもよい。

「ダンベルカーフレイズ」の効果を高めるコツ

トレーニング時に背中や首が曲がっていると、負荷が下がったり、身体を痛める原因となるため、肩甲骨をしっかり寄せ胸を張るイメージで取り組む。また、重心が身体の中心にくるように意識することも大切。重心がつま先や体の後ろに偏ると、ダンベルの重さによってバランスを崩しやすくなり、倒れるリスクが高まる。また、呼吸を止めないことは安全におこなうために大切。

一般的には、運動の最も負荷がかかる筋肉を縮めるときに息を吐き、伸ばすときに息を吸うがおすすめされている。

ダンベルを使う際は1~2㎏などの軽い重量ではなく、8㎏程度の重量があるダンベルを使うことで、より効果的なトレーニングにつながります。バーベルで負荷を上げ運動効果を高める際には、バランスが不安定になるため注意しておこなってください。

まず、重りを使わずに、片足のみでカーフレイズをおこなう「片足カーフレイズ」から始め、次にダンベルを使用して負荷を増やしていきましょう。

バーベルカーフレイズ

<やり方>

- バーベルを肩には力を入れず、担ぐように支える

- 肩幅よりも少し狭い幅で脚を開く

- かかと上げ、限界まで上げたら1秒程度キープする

- かかとをゆっくりと下げ、これを繰り返す

「バーベルカーフレイズ」は立った状態でバーベルを肩に乗せ、かかとを上げ下げすることでふくらはぎに負荷をかける。バーベルを使用することで、体重に加えて追加の負荷をかけることができるため、より高い効果が期待できる。

「スタンディングカーフレイズ」と基本的なやり方などは同じです。このとき、ダンベルの重さは自身のトレーニングレベルに合わせて選びましょう。目安は8キロ程度からになります。

「バーベルカーフレイズ」の回数とセット数

1セットにつき10~15回を目安に3セット程度おこなうことが一般的。ただし、個人のフィットネスレベルやトレーニング目的に応じて調整することがポイント。各セットの間には約1分程度のインターバルを挟みながら、1日3セット程度から始めよう。

「バーベルカーフレイズ」の効果を高めるコツ

背筋を意識してまっすぐ保ち、腹筋に力を入れて、バランスを安定させることがポイント。また、トレーニングは腓腹筋(ひふくきん)やヒラメ筋を意識しつつ、適度な回数や重量を見極めることも大切。

かかとを持ち上げる動作はゆっくりとおこない、最高点でのキープを心がけることで、ふくらはぎの筋肉に十分な刺激を与えることが可能になる。呼吸法としては、持ち上げるときには息を吐き、下ろすときには息を吸うことを意識しよう。

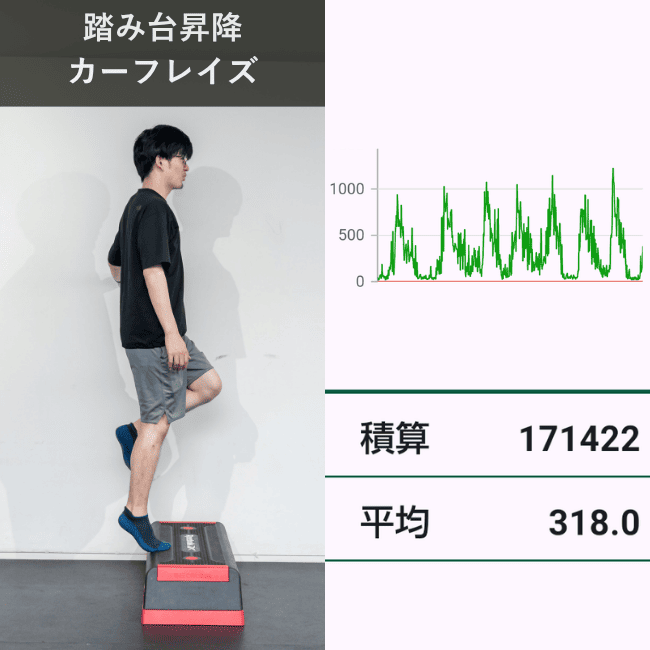

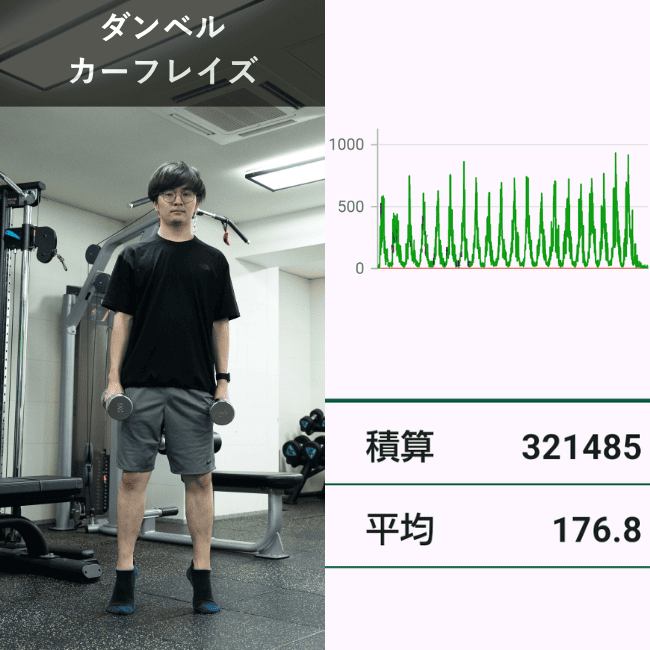

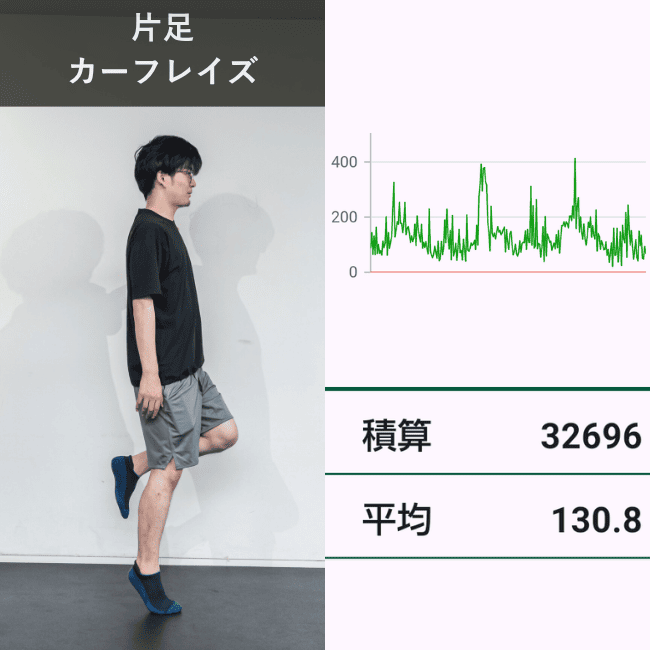

筋電センサーで各カーフレイズを体験

カーフレイズの中にもいろんな種目があるが、どれが自分に合っているか分からない。そこで、編集部では「筋電センサー(※)」を使用して各カーフレイズの筋肉活動量を比較。生活スタイルに合わせながら、取り入れやすい種目を優先的に試してみよう。

※筋活動が増えると波線が上昇する計測ツール。正しく筋肉に効かせられているか?を測ることが可能

※出力数値は筋電センサーの初期設定や重量によって異なるため、具体的な数値は絶対ではなく参考となります

| 1位 | 踏み台昇降カーフレイズ |

|---|---|

| 2位 | ダンベルカーフレイズ |

| 3位 | 片足カーフレイズ |

| 4位 | スタンディングカーフレイズ |

| 5位 | ドンキーカーフレイズ |

| 6位 | シーテッドカーフレイズ |

踏み台昇降カーフレイズ

1番強度が高かったです。10回が限界でした。踏み台昇降がないと自宅で取り組むのは難しいですが、自宅にあるちょっとした段差を使うと再現できそうです。一方、2~3日筋肉痛が続いたので、初心者は他の強度が低いカーフレイズにしつつ、実施するなら回数を5回程度にするといいと思います。

ダンベルカーフレイズ

9キロで実施。トレーニング中は刺激を感じなかったが、終わって数分経過した後に結構な刺激があった。3~4回やるとふくらはぎに刺激を感じられそう。

片足カーフレイズ

片足だけに負荷が集中するので、確かに負荷がかかっている感覚が強かったです。ポイントは「背筋を伸ばす」こと。背筋が丸くなると、ふくらはぎへの負担が逃げる感覚がありました。一方、片足づづやる必要があるので、2倍の時間が必要になります。隙間時間や何かをしながら(歯磨きしながら など)トレーニングするのがいいと思います。

スタンディングカーフレイズ

ながらで実施しやすいです。信号待ちをしているとき・電車移動中・歯磨きしながらなど、空き時間でやりやすいです。一方、負荷を感じづらいので、しっかりと効かせたい片足でやるのがおすすめです。

シーテッドカーフレイズ

効いている感覚が少ないので、継続モチベーションが沸きませんでした。6キロのダンベルを使ってトレーニングしたが、上半身の体重が乗らないからかあまり負荷を感じることができませんでした。。

在宅・スキマ時間でできるカーフレイズ

仕事や家事に追われ、なかなか運動する時間が取れない。そんな悩みを抱える人におすすめしたいのが「ながら運動」。自宅や職場でスキマ時間を使って手軽に実践でき、短時間でもふくらはぎの筋力アップや血行促進が期待できる。日常生活に取り入れやすいカーフレイズを編集部が実際に体験してレポート

編集部が「ながらカーフレイズ」を体験!

兵藤 俊太

Wellulu編集部ディレクター

20代男性。普段は在宅ワークが中心で、デスクワークが続く日々を送る。運動不足を感じながらも、週に1回はジムに通うよう心がけているが、自宅での運動はなかなか続かない。忙しい日常の中で、限られた時間で効率よく体を動かす方法を模索中

歯磨きしながらカーフレイズ

歯磨き中は手が使えない状態なので、習慣化の観点ではおすすめです。トレーニングに夢中になり歯磨きの時間も長くなるので、一石二鳥だと思います。両足で長い時間実施していましたが、男性の場合、両足だと負荷は感じづらいかもしれないです。

料理の待ち時間にカーフレイズ

両足のシンプルなカーフレイズだと負荷が少ないので、片足カーフレイズで実施しました。お湯が沸くまでの待ち時間・何かを煮込んでいる待ち時間など手持ち無沙汰になるタイミングにおすすめです。

デスクワークしながらカーフレイズ

仕事の休憩中で少しスマホいじっているときに実施できます。両足で実施することに加えて、座っている状態だと体重がかかりづらいので、あまり負荷は感じなかったです。鍛える目的ではなく、運動習慣をつける目的で実施するのが良さそうです。

信号の待ち時間にカーフレイズ

信号待ちの暇なタイミングでさくっと運動ができます。リュックをしょっていると少しだけ負荷がかかっている気がします。夜で薄暗いタイミングだとやりやすかったですが、明るい日中だと少し人目が気になるかも。。

「カーフレイズ」の4つポイント

ここでは、「カーフレイズ」でトレーニング効果が感じられないときに、確認したいポイントをご紹介。

以下の項目について詳しく説明するので、気になる人はチェックしてみよう。

・可動域が小さくなっていないか

・筋肉の収縮、伸展を意識できているか

・背中をまっすぐにできているか

回数は適切か

「カーフレイズ」の適切な回数については、目的に応じて異なるが、基本的には1セット20回を3セット程度を目安にしよう。最も重要なのは、しっかり効果が感じられ、継続しやすい程度におこなうこと。

また、ダイエットや筋肥大、筋持久力の向上など、トレーニングの目的によって適切な回数も変わる。「ダイエットや筋持久力向上」を目指す場合、15回程度の中間的な回数で多くのセットをおこなうことが効果的。

一方、「筋肥大」を目指す場合は、8回程度の重い負荷でのトレーニングがおすすめ。ダンベルやバーベルなどのトレーニング器具を使用する種目は難しくとも、器具を使わない「ノーマルなスタンディングカーフレイズ」などは、日常生活でも気軽に取り入れてみよう。

可動域が小さくなっていないか

可動域が狭い場合、筋肉の収縮と伸展が十分におこなわれず、トレーニングの効果の低下を招いてしまう。そのため、柔軟性を高め、可動域を広げるストレッチングも重要視したい。

また、「カーフレイズ」では、足の全体的なバランスに注意を払う必要があり、とくに足の指の使い方が重要。足の指5本全てに均等に力が分配されるよう意識し、その中でもとくに親指と小指のバランスに注意する(どちらか一方の指が浮いてしまわないように)。

筋肉の収縮、伸展を意識できているか

筋肉の収縮と伸展を意識することはトレーニングにおいて重要なポイント。惰性で運動をおこなうと、結果としてパフォーマンス低下につながる。

トレーニングの質を高めるためには、かかとを上げたタイミングで1~2秒間程度キープし、運動時の可動域も意識したい。静止することで、筋肉に対する刺激を最大化し、より効果的なトレーニングが可能になる。

背中をまっすぐにできているか

バーベルやダンベルを使ったカーフレイズをする際は背中を真っすぐに保つことが効果を最大限に引き出すために重要なポイント。

背中が曲がっていると、重心が前に移動してしまうため、ふくらはぎへの適切な負荷がかからない可能性がある。正しい姿勢でおこなうことで、ふくらはぎに対する負荷を最適化し、効果的なトレーニングを実施できる。

効果が出にくいと感じる場合でも、これらの見直しポイントを確認し、改善することで、ふくらはぎの筋肉を効率的に鍛え上げることが可能になる。トレーニングの際は、これらのポイントを常に念頭に置きながら、正しいフォームでの実施を心掛けよう。

「カーフレイズ」に関するQ&A

「カーフレイズ」を毎日おこなうのはやりすぎ?

A:初心者や日常の運動習慣をつけたい人にとっては問題ない。

カーフレイズは比較的負荷の軽い運動であり、毎日おこなっていただいても問題ありません。とくに初心者のうちは、適切なフォームでおこなうことが重要ですが、負荷が適切であれば習慣化しても大丈夫です。

限界まで筋肉を追い込んだ場合は筋肉の回復を考慮する必要がありますが、軽いトレーニングであれば異なります。全身をバランスよく鍛えることを目指し、過度な負荷を避けながら継続的におこなうことが、効果的なトレーニングにつながります。

初期段階では種目数、回数、セット数を少なめに設定し、徐々に調整していくことをおすすめします。トレーニングを毎日おこなう場合は、上半身と下半身を分けて交互におこなうなど、適切に調整してみてください。

女性が「カーフレイズ」をすると脚が太くなることはある?

A:適切におこなえば女性でも脚が不自然に太くなることはない。むしろ筋肉が引き締まり、余分な脂肪が落ちてすっきりとした脚になる。

脚が太くなるか、女性の場合はとくに気になりますよね。その上で「カーフレイズ」を避けるべきかどうかは、その運動について理解することが重要です。

「カーフレイズ」はふくらはぎの筋肉、とくに下腿三頭筋(かたいさんとうきん)を鍛える運動ですが、適切な負荷でおこなう限り、ふくらはぎの筋肉が過度に大きくなることはありません。また、脂肪を減らすためには全身の運動と食事の管理も必要です。

脚を細く見せたい場合は、「カーフレイズ」を適度に取り入れつつ、有酸素運動や全身を動かすエクササイズを組み合わせて、脂肪の燃焼を促すことがおすすめです。

ふくらはぎや脚やせが気になる人はこちらもチェックしてみて。

脚痩せに効果的な筋トレやマッサージ、ストレッチ!食事や生活習慣のコツも紹介

脚痩せするならどこを鍛えるのが効果的? 【とくに鍛えたい筋肉】 内転筋 ハムストリングス 前脛骨筋 【代謝向上を狙う】 大腿四頭筋 【日常生活で使う】 腓腹筋 .....

「カーフレイズ」をおこなうと痩せる?

A:痩せるためには全身の筋肉をバランスよく鍛え、全体的な基礎代謝を上げることが重要。

「カーフレイズ」はふくらはぎの筋肉、とくに腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋をターゲットにしたトレーニングであり、筋肉を鍛えることによって基礎代謝を上げる効果がある。しかし、痩せるためには全身の筋肉をバランスよく鍛え、全体的な基礎代謝を上げることが重要。

「カーフレイズ」を含む筋力トレーニングは、ダイエットや体形改善の一環として取り入れるのがおすすめ。

「カーフレイズ」だけで基礎代謝を大幅に上げて著しく体重を減らすことは難しいかもしれません。ダイエット、とくに脂肪を減らすことを目的とする場合、身体全体の基礎代謝を上げることが重要です。

基礎代謝の向上には、全身の筋肉量を増やすことが有効で、そのためには脚全体、胸、背中などを含む全身の筋肉を鍛える運動をバランスよく組み合わせる必要があります。さらに有酸素運動と組み合わせておこなうことで、より効果的なダイエットが期待できます。

ダイエットにおすすめの運動や食事法は以下を参考にしてみて。

ダイエットに効果的な運動は?おすすめメニュー・痩せるコツを紹介

この記事のまとめ 1.初心者は下半身の筋トレとウォーキングで十分!下半身の筋トレは「片足スクワット」「ブルガリアンスクワット」がおすすめ。詳しくはこちら 2.室.....

ダイエットにおすすめの有酸素運動!痩せ効果を高める筋トレとの組み合わせ方も紹介

ダイエットに効果的なのは?有酸素運動と筋トレの違い ダイエットには運動が効果的だが、その種類によって効果や身体への影響が異なる。有酸素運動と筋トレは、ダイエット.....

ダイエット中におすすめの食べ物は?栄養素や選び方も解説

痩せやすい身体をつくる3つの栄養素 ダイエット中におすすめの食べ物を紹介する前に、まずは基礎知識として、ダイエット中に意識して摂取したい栄養素を解説。 痩せやす.....

「カーフレイズ」をするとジャンプ力はアップする?

A:大腿四頭筋(だいたいしとうきん)やハムストリングスなど、ジャンプに関与するほかの主要な筋群も鍛える必要がある

ふくらはぎの筋肉はジャンプの際に地面からの押し離す力として使用できますが、ジャンプ力に大きく影響するのは、大腿部の筋肉です。

そのため、カーフレイズはあくまでも補助的に捉え、「スクワット」「デッドリフト」「パワークリーン」などの全身を使ったトレーニングを取り入れることが重要です。

「スクワット」や「デッドリフト」は以下でやり方やコツを紹介。

アメリカスポーツ医学会認定運動生理学士として、運動の大切さを広める活動を行っている。2014年からは青山学院大学駅伝部のトレーナーも務めており、東京神楽坂にある会員制パーソナルトレーニング施設「CLUB100」で一般の方やアスリートを指導。「科学的根拠に基づき、必ず結果を出す」が合い言葉で熱意のある指導を常に心がけている。