気を抜くと脂肪がついてしまいがちなお腹。ダイエットをはじめたきっかけがお腹周りの悩みという人も多い。細いウエストと健康的なくびれを手に入れるためには、どのようなアプローチが必要なのだろうか。

この記事では、お腹周りに脂肪がつく原因、お腹痩せにおすすめの筋トレ・有酸素運動、ダイエット効果を高めるストレッチ・マッサージを紹介。お腹痩せする上での食事・生活習慣のコツも解説。

この記事の監修者

つむら みおさん

パーソナルトレーナー

お腹につく脂肪の種類

- 内臓脂肪

- 皮下脂肪

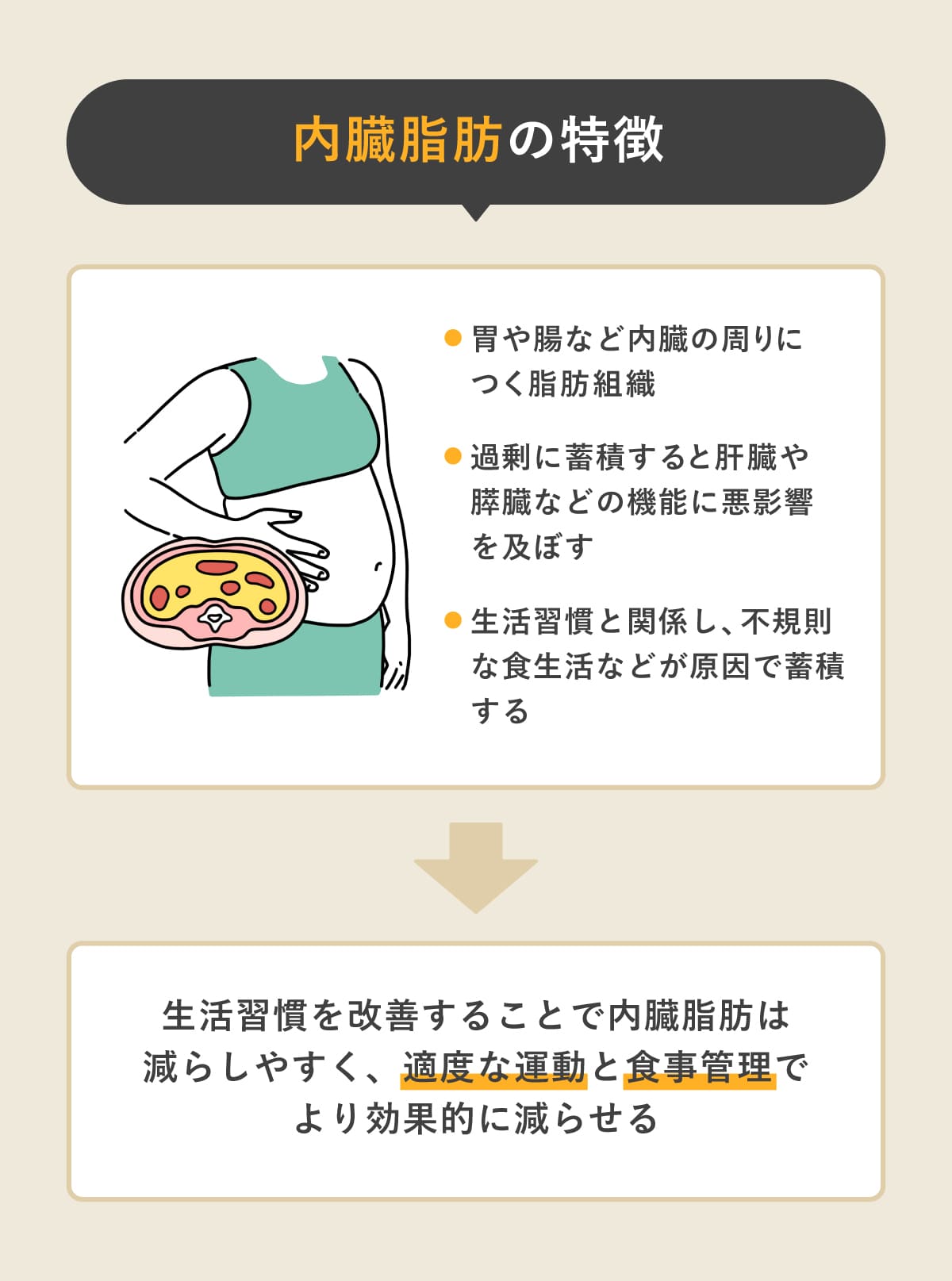

内臓脂肪

内臓脂肪は、身体の深部に蓄積する脂肪組織のことで、胃や腸など内臓の周りにつく脂肪のこと。過剰に蓄積すると、肝臓や膵臓などの内臓の機能に悪影響を及ぼす危険性が高まる。

内臓脂肪の蓄積は生活習慣と密接に関係しており、不規則な食生活や運動不足、過度なストレスなどがおもな原因。さらに、深夜の食事や過度な飲酒、睡眠不足なども原因として挙げられる。

生活習慣を改善することで、比較的短期間で減らしやすいが、適度な運動と食事管理を組み合わせることで、より効率的な減少が期待できる。

皮下脂肪は柔らかく、洋服の上に乗るような「浮き輪肉」の形になることが特徴です。一方、内臓脂肪はお腹の表面のたるみは少ないものの、内側からお腹が張るように膨らみます。男性は男性ホルモンによって内臓脂肪がつきやすく、反対に女性は女性ホルモンの影響で皮下脂肪がつきやすい傾向があります。

ただし、脂肪のつき方はホルモンの影響だけでなく、食生活や運動週間によっても変わります。健康的な生活を送るためには、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけ、脂肪を溜め込まないようにすることが大切です。

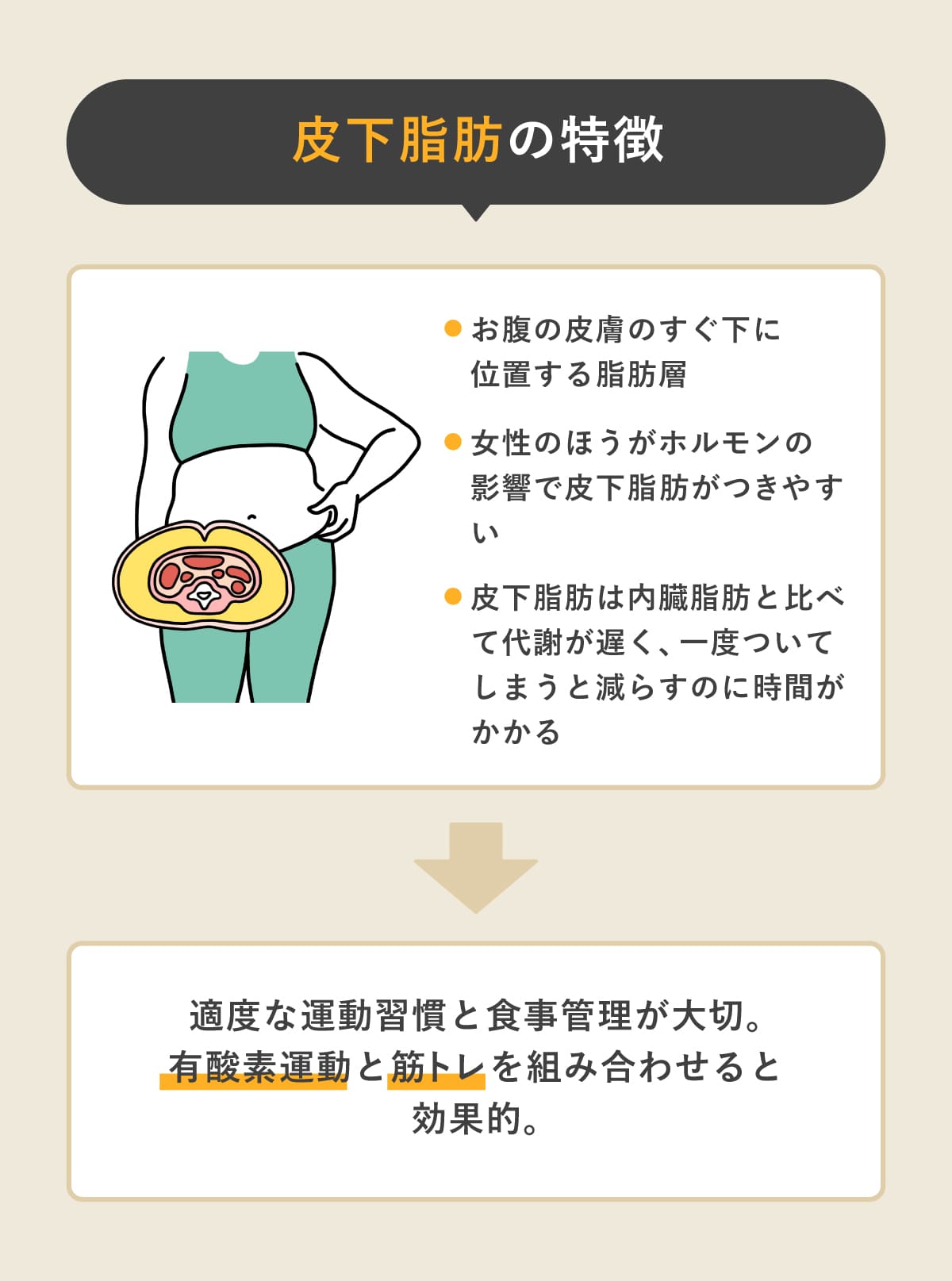

皮下脂肪

皮下脂肪は、お腹の皮膚のすぐ下に位置する脂肪層で、身体を保温する役割や外部からの衝撃を和らげる機能を持つ。女性ホルモンの影響で、男性よりも女性のほうが皮下脂肪が付きやすい傾向にある。

皮下脂肪が過剰に蓄積すると、見た目が変化するだけでなく、関節への負担が増加したり、運動能力が低下する可能性も。

また、皮下脂肪は内臓脂肪と比べて代謝が遅く、一度ついてしまうと減らすのに時間がかかるのが特徴。皮下脂肪を減少させるためには、適度な運動習慣と食事管理をおこなうことが不可欠で、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせて継続することが重要。

皮下脂肪は全身に均等につくため、腕や太もも、お腹などが全体的にふっくらした印象になります。一方、内臓脂肪が多い場合は、お腹の張りは目立つものの、腕や脚は比較的細いこともあります。

ただし、脂肪のつき方には個人差があるため、すべての人が同じような体型になるわけではありません。体質や生活習慣によって、皮下脂肪と内臓脂肪の割合は異なるため、見た目の変化も人それぞれ。とくに内臓脂肪は蓄積しても見た目に変化が現れにくいため、血液検査など定期的な健康診断でもチェックが必要です。

お腹周りの引き締めに役立つ筋肉

- 腹直筋

- 腹斜筋

- 腹横筋

お腹周りを引き締めるためにとくに意識したい筋肉が「腹横筋」です。

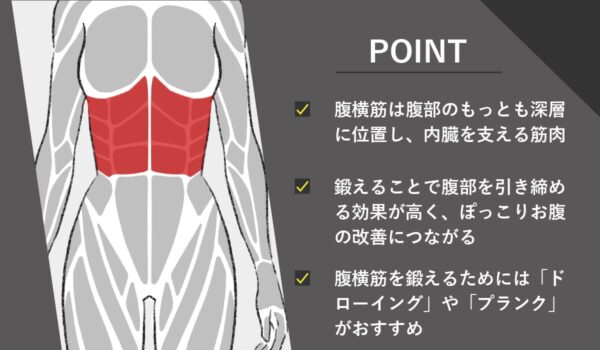

腹横筋を鍛えるには、「ドローイン」や「プランク」といったトレーニングがおすすめ。腹横筋を鍛えることで、内臓が正しい位置に戻り、ラインがすっきりと整います。

また、腹横筋を意識的に鍛えることで姿勢も安定するため、ウエストラインも綺麗になります。とくに女性はお腹周りが気になりやすい部分なので、日々のトレーニングで腹横筋を意識的に鍛えていくことをおすすめしています。

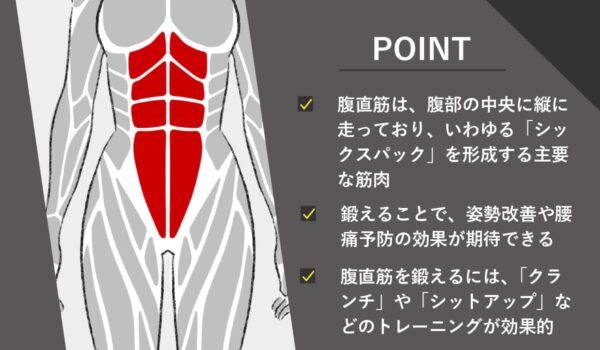

腹直筋

腹直筋は、腹部の中央に縦に走っており、いわゆる「シックスパック」を形成する主要な筋肉。腹部を引き締める効果に加えて、上半身を前に曲げる動作を担う。

腹直筋を鍛えることで、姿勢改善や腰痛予防の効果が期待できる。日常生活でも意識的に腹部に力を入れることで、継続的な筋力維持が可能となる。

腹直筋を鍛えるには、「クランチ」や「シットアップ」などの基本的なトレーニングが効果的。トレーニング時は呼吸を意識し、腹部に力を入れながらゆっくりと動作をおこなうことがポイント。

私たちは普段、立ったり座ったり、様々な姿勢をとっていますが、腹直筋が弱いと姿勢が崩れやすくなり、身体の中心である腰に負担が集中しやすくなります。腹直筋がしっかり機能しているとコルセットのように体幹が支えられ、腰への負担軽減につながります。トレーニングのフォームも安定しやすくなるので、腹直筋は普段から意識して鍛えてみましょう。

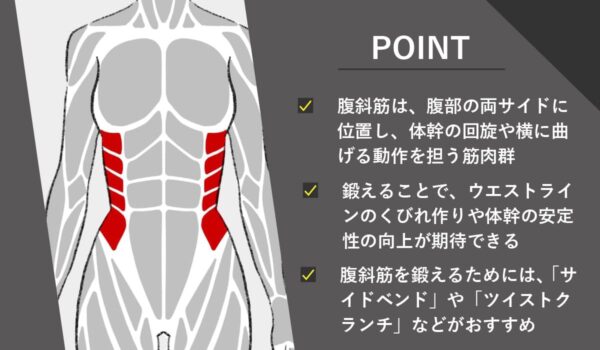

腹斜筋

腹斜筋は、腹部の両サイドに位置し、体幹の回旋や横に曲げる動作を担う重要な筋肉群。内腹斜筋と外腹斜筋の二層構造で構成されている。

腹斜筋を鍛えることで、ウエストラインのくびれ作りや体幹の安定性の向上が期待できる。また、姿勢改善やスポーツパフォーマンスの向上にも効果的。

腹斜筋を鍛えるためには、「サイドベンド」や「ツイストクランチ」などの回旋運動を含むトレーニングがおすすめ。両サイドのバランスを意識しながら、適切なフォームでおこなうことが重要となる。

腹横筋

腹横筋は、腹部のもっとも深層に位置する筋肉で、内臓を支える役割を持つコアマッスル。

鍛えることで、腹部を引き締める効果が高く、ぽっこりお腹の改善につながる。また、腹横筋を意識的に使うことで、姿勢が安定するだけではなく、インナーマッスルの強化もできる。

ぽっこりお腹が気になる!お腹に脂肪がつく原因

- 加齢による基礎代謝の低下

- 運動不足による筋肉量の低下

- 過栄養状態による脂肪の蓄積

- ストレスによる脂肪の蓄積

姿勢の崩れもぽっこりお腹の原因になります。とくに猫背・反り腰・スウェイバック(上半身が下半身より後ろに位置する)気味の人は、姿勢が崩れていることで、お腹がぽっこりして見えやすくなってしまいます。

また、姿勢が崩れると内臓が下がってしまい、下腹部に厚みが出てしまいます。よい姿勢を意識することは、見た目の改善だけでなく、内臓の位置を正しく保つことにもつながりますので、お腹周りが気になる人は、まずは姿勢を見直してみましょう。

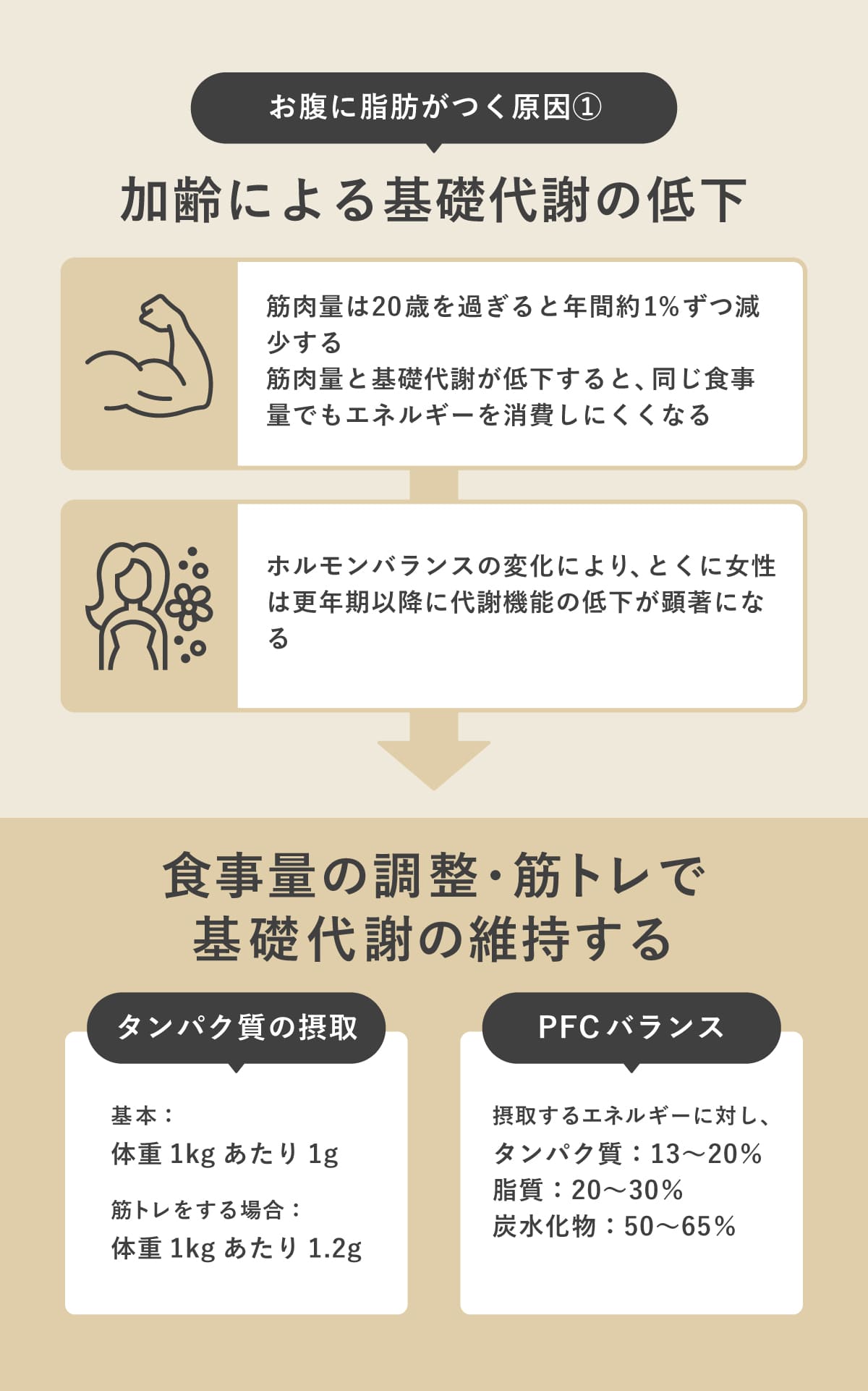

加齢による基礎代謝の低下

筋肉量は加齢にともなって低下し、20歳を過ぎると年間約1%ずつ減少するといわれている。筋肉量の現象にともない基礎代謝が低下すると、同じ食事量でもエネルギーを消費しにくい体質になる。

さらに、ホルモンバランスの変化も基礎代謝の低下に大きく影響し、とくに女性は更年期以降に代謝機能の低下が顕著になる傾向に。筋肉量の減少と脂肪の蓄積が同時に進行することで、お腹周りの体型変化が進んでしまう。

年齢による代謝低下は避けられないため、食事量の調整や筋トレによる基礎代謝の維持が重要な対策となる。

適度な運動習慣があっても年齢とともに基礎代謝は低下し、維持するのが難しくなります。基礎代謝を維持するには、タンパク質を体重1kgあたり1g(筋トレをする人は1.2g、ハードな運動をする人は1.5g)を目安に摂取し、活動量に応じた糖質もしっかり摂りましょう。

なお、食事量が適切かどうかは、消費カロリーとPFCバランスを考慮した食事をしっかり摂ったうえで、体重の変化を1週間後に確認するのがおすすめです。現在の体重を維持している場合は適切、ダイエットなら体重が減っていることが1つの目安になります。ダイエットであれば余計な脂肪をつけずに筋肉量だけが増えるようにするのが理想ですので、食事の内容には十分注意してみてくださいね。

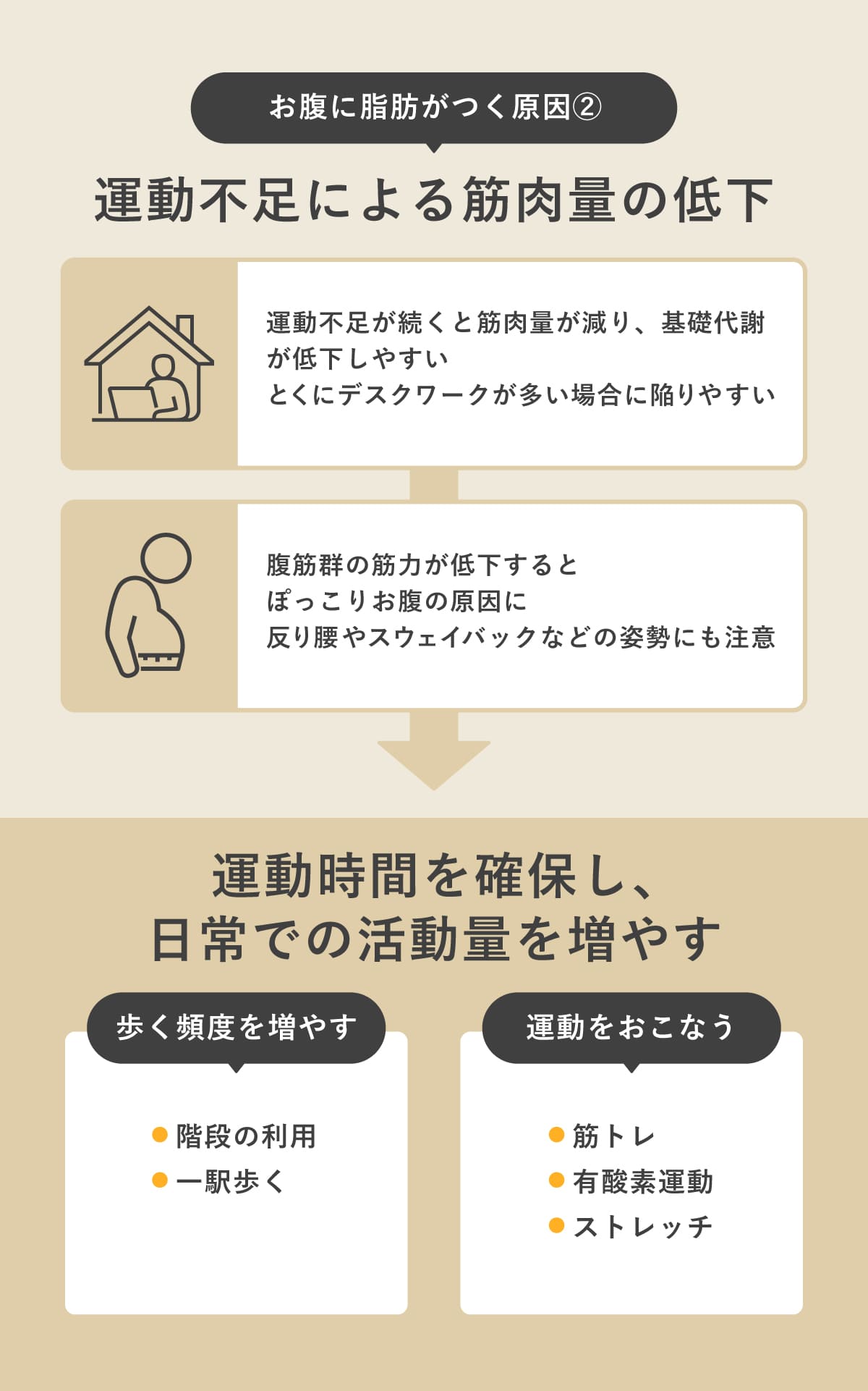

運動不足による筋肉量の低下

運動不足が続くと筋肉量が減少して、基礎代謝の低下につながってしまう。とくに現代の生活習慣では、デスクワークの増加やリモートワークの普及により、運動不足に陥りやすい傾向がある。

筋肉量が減少すると、安静時のエネルギー消費量が低下し、余分な脂肪が蓄積されやすい身体に。とくに腹筋群の筋力が低下すると、姿勢が悪化して、ぽっこりお腹が進む原因となる。

運動不足の解消には、意識的に運動時間を確保することと日常生活での活動量を増やすことが必須。積極的に階段を利用したり、通勤時に一駅歩いたり、少しずつ運動習慣を取り入れてみよう。

反り腰やスウェイバックなどの姿勢は、ぽっこりお腹に見えてしまう原因になります。姿勢で大事なのは、猫背や反り腰のまま固まってしまうこと。トレーニングでは、あえて反り腰になったり猫背になった方が筋肉に効きやすくなる動作もあります。

骨盤の動きをスムーズにするため、脚のつけ根を動かすように脚を回す動作や柔軟性を高めるストレッチを取り入れて、さまざまな動きに対応できる身体を目指しましょう。

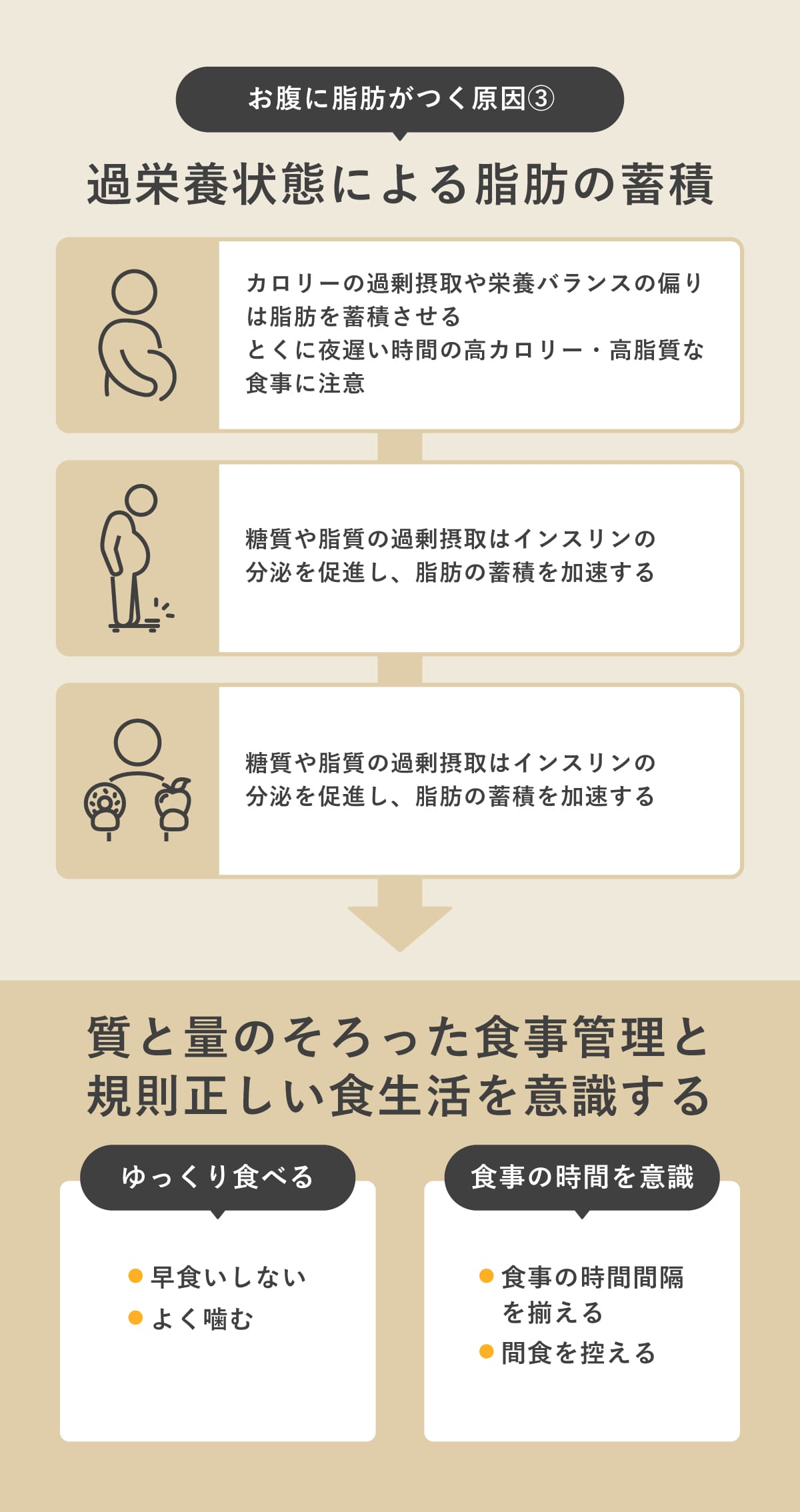

過栄養状態による脂肪の蓄積

過剰なカロリー摂取や栄養バランスの偏りも、余分な脂肪を蓄積させる原因となる。とくに夜遅い食事や過度な間食が多いと、身体がエネルギーを消費しきれず、脂肪として蓄積する。

また、糖質や脂質を過剰に摂取すると、インスリンの分泌が促進され、脂肪の蓄積を加速してしまう。食べ過ぎや早食いも、満腹中枢がはたらく前に必要以上の栄養を摂取してしまう原因となるため要注意。

過栄養状態を改善するには、食事の質と量のバランスを整えることが大切。適切な食事管理と規則正しい食生活が、健康的な体型維持への近道。

とくに夜遅い時間に高カロリー・高脂質な食事を摂ると、脂肪が蓄積されやすくなりますので夕食でボリューミーな食事をしないようにするほか、夜食も控えるようにしましょう。

ただし、夜勤がある人など、夜型の生活の場合は1日の食事リズムが整っていれば大きな問題はありません。大切なのは、摂取カロリーと消費カロリーのバランスを適切に維持することと、食事と食事の時間の間隔をなるべくそろえることです。

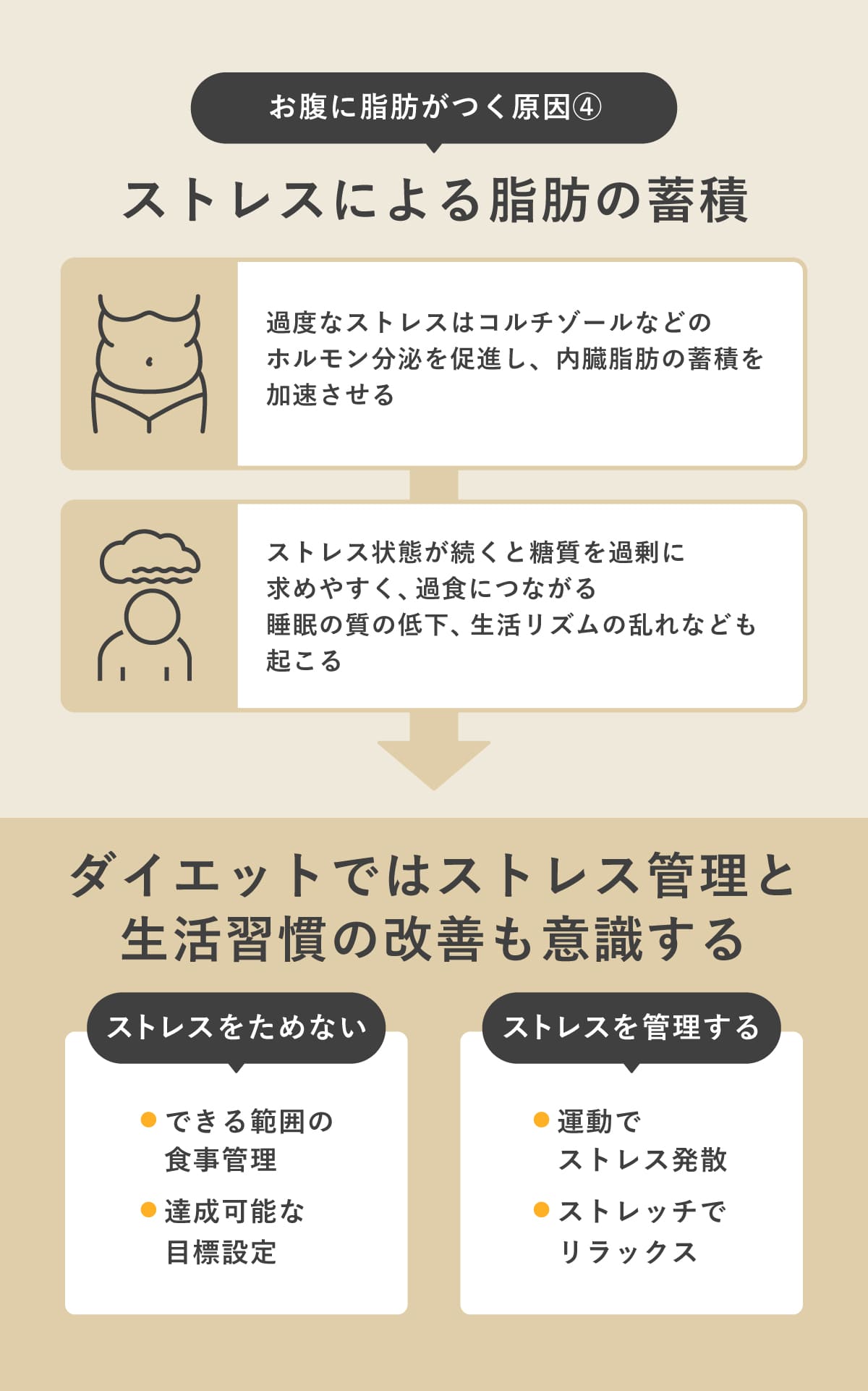

ストレスによる脂肪の蓄積

過度なストレスは、「コルチゾール」などのホルモン分泌を促進し、内臓脂肪の蓄積を加速してしまう可能性がある。精神的なストレスが食欲をコントロールする機能に影響を与え、過食につながるケースも多い。

また、ストレス状態が続くと、糖質を過剰に求める心理的な傾向があるため、高カロリー食品を過剰摂取しやすくなる。ストレスが原因で引き起こされる睡眠の質の低下や生活リズムの乱れも、代謝機能の低下を引き起こす。

健康的な体型を維持するためには、ストレス管理と生活習慣の改善も欠かせない。適度な運動やリラックス法を取り入れることが、ストレスケアと体型管理の両面で効果的。

お腹痩せする効果的な方法

すっきりとしたお腹を手に入れるためには、食事管理・全身運動・インナーマッスルのトレーニングの3つのステップを意識して取り組むことが大切。まず1番目に大切なのが、毎日の食事管理。過剰なカロリー摂取に注意して、栄養バランスのとれた食事を心がけよう。

続いては、全身運動。有酸素運動や筋トレなどの全身運動を取り入れ、階段を使う・一駅歩くなど、日常生活の中で身体を動かす機会を増やすことも効果的。運動強度としては3メッツ以上の活動が目安。

そして、腹横筋などのインナーマッスルを意識的に鍛えることも重要なポイント。インナーマッスルは人が運動しようとするとき自然と使われる筋肉のため、まずは一般的な運動をしながらお腹に力が入る感覚を養うところからはじめるのがおすすめ。

- お腹の脂肪を落とすには「全身運動」と「食事管理」を重視する

- 筋肉をつけて引き締めるには「筋トレ」と「食事管理」を重視する

お腹の脂肪を落とすには「全身運動」と「食事管理」を重視する

脂肪は全身に均等につき、均等に落ちる性質があるため、お腹の脂肪だけをピンポイントで落とすことはできない。お腹の脂肪を落とすには、「消費エネルギー」を「摂取エネルギー」より多くして身体に蓄積された脂肪を消費しやすくすることが大切。たとえば、普段の夕食からご飯一杯分(約250kcal)を減らすだけでも、一ヶ月で脂肪を1kg燃焼させるのに必要な約2500kcalの摂取エネルギーを減らせる。

運動では、全身を動かす有酸素運動が脂肪燃焼におすすめ。有酸素運動は、身体に蓄えられた脂肪をエネルギーとして燃焼しやすい運動。一方、筋トレは筋肉を増やすことで基礎代謝を上げ、運動後の脂肪燃焼を助ける役割がある。目的別におすすめの筋トレは、以下の通り。

- お腹を鍛える筋トレ:クランチ、クロスクランチ、ワイパー

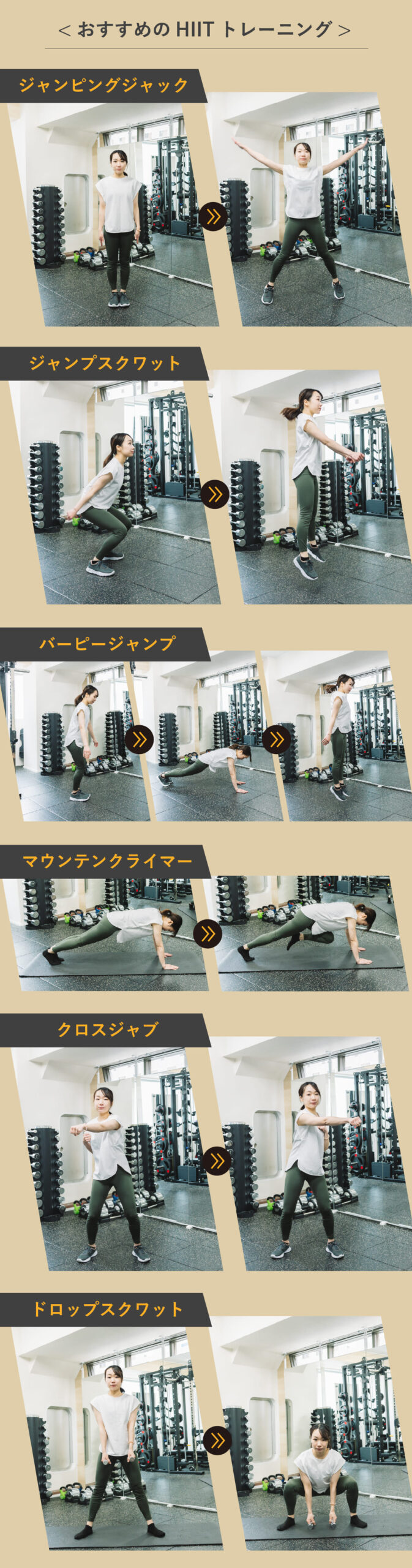

- むくみ解消におすすめのトレーニング:HIIT(高強度インターバルトレーニング)

食事管理と有酸素運動、筋トレを組み合わせると効率的に脂肪を減らして、リバウンドしにくい身体づくりができる。

とくにクロスクランチは斜めに身体を起こすことで腹斜筋も刺激できるため、くびれをつくりたい人にもおすすめです。ワイパーのように足を左右に倒す動作を加えると、腹筋全体に効率よく負荷をかけられますよ。

筋肉をつけて引き締めるには「筋トレ」と「食事管理」を重視する

筋肉をつけて引き締めたい場合は、筋トレと食事管理の両方を意識することが大切。脂肪を落としたい場合と同様に食事管理で摂取エネルギーをコントロールすると、直接的に体重を減らしやすくなる。一方、筋トレは筋肉量を増やして、基礎代謝を高めるのに役立つ。筋肉がつくと身体のラインにメリハリが出るため、見た目が引き締まって見える効果も期待できる。

目的別におすすめの筋トレは、以下の通り。

- ぽっこりお腹解消:ドローイン、バキューム、プランク

- シックスパックを目指す:レッグレイズクランチ、レッグリフト、バイシクルクランチ

ドローインやバキュームなどお腹を奥へ引き込む動作は腹横筋を鍛えるのにおすすめ。腹横筋を鍛えることで内臓が正しい位置に収まりやすく、ウエストの引き締めにつながることも。

また、レッグレイズやレッグリフトは下腹部を集中的に鍛え、腹直筋のラインを際立たせるのに役立つ。トレーニングを上手に組み合わせて、引き締まったウエストラインを目指してみよう。

正しくカロリー摂取量を確認する方法

食事管理をおこなうときは、まず自分にとって最適なカロリー摂取量を確認する必要がある。過度なカロリー制限はストレスが溜まるだけでなく、健康面でも悪影響を及ぼす可能性があるため、無理は禁物。カロリー摂取量の正しい求め方を知り、健康的なダイエットを目指そう。

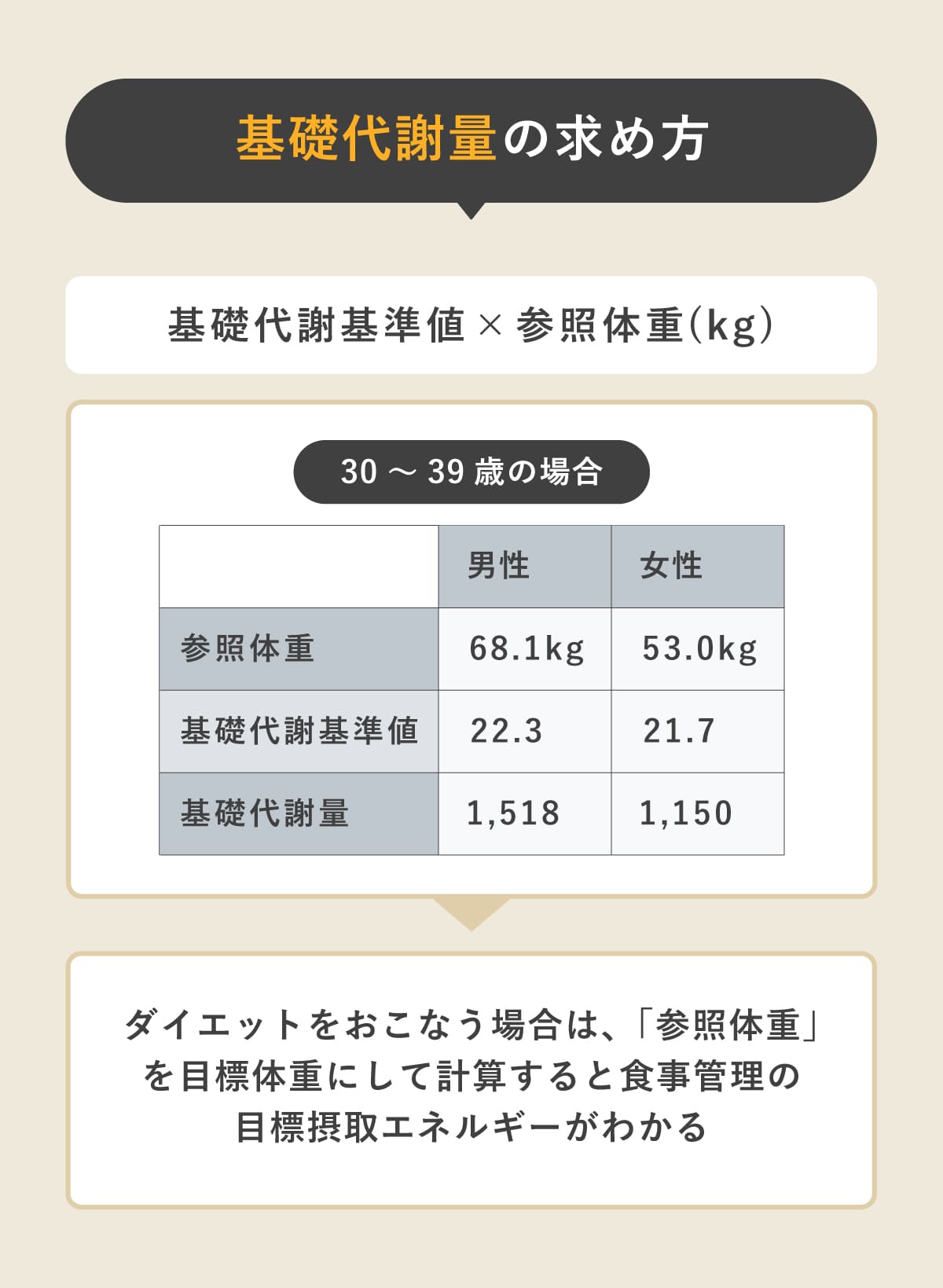

Step.1 基礎代謝量を計算する

1日に必要なエネルギー量を計算するためには、まず基礎代謝量(BMR)を求め、そこに身体活動レベル(PAL)を掛け合わせる必要がある。基礎代謝量とは人が生きていく上で最低限必要なエネルギーのことで、以下の計算式で求められる。

基礎代謝基準値や参照体重は、性別や年齢によって異なる。たとえば、30〜49歳の男性の場合、参照体重は68.1kg、基礎代謝基準値は22.3kcal/kg体重/日なので、基礎代謝量は基礎代謝量は約1,518kcalとなる。同じく、30〜49歳の女性の場合、参照体重は53.0kg、基礎代謝基準値は21.7kcal/kg体重/日となり、基礎代謝量は約1,150kcalと求められる。

一般的に、基礎代謝量は若い頃の方が高く、年齢と共に少しずつ低くなる傾向がある。自分の基礎代謝量を知り、より最適なダイエット計画を立ててみよう。

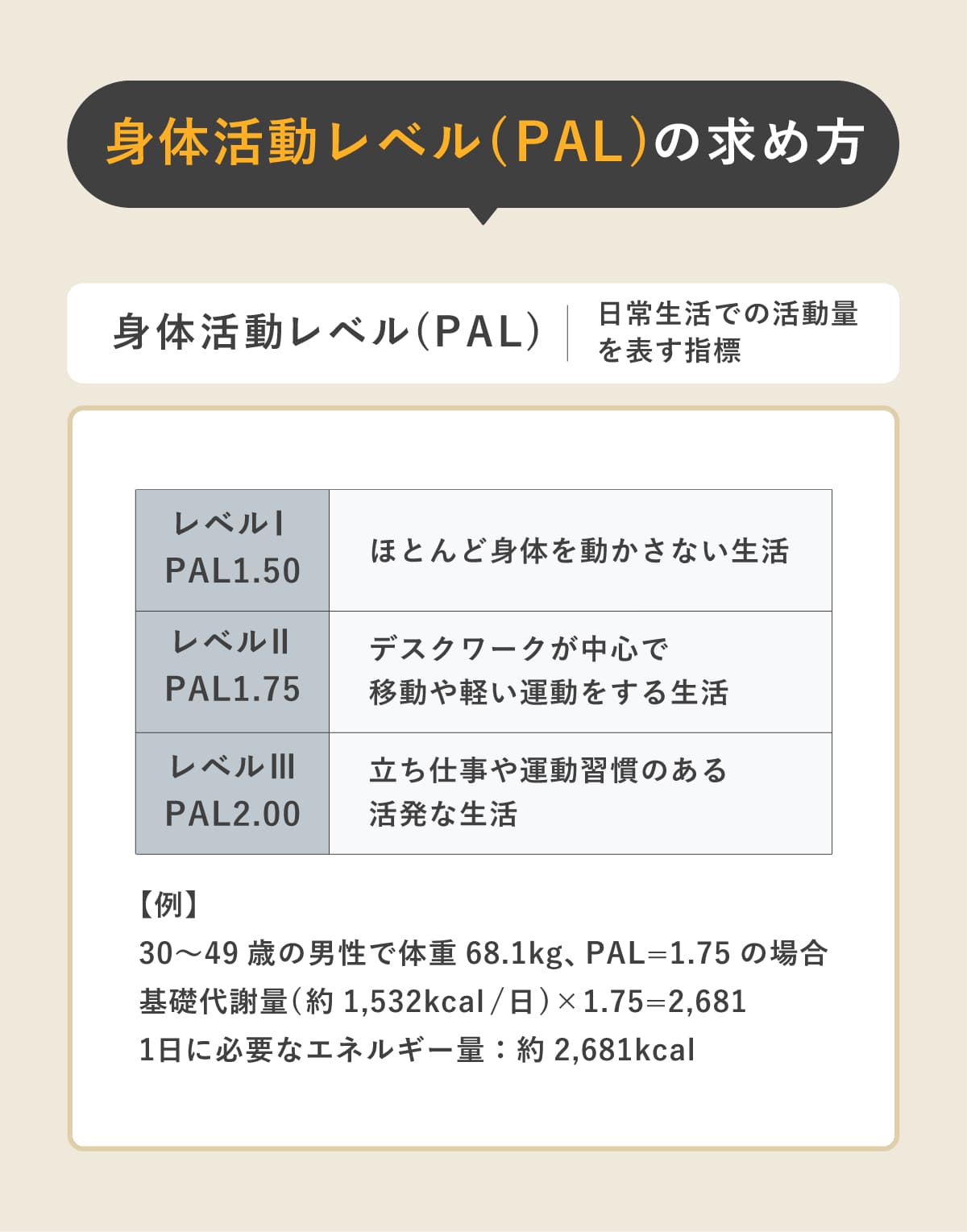

Step.2 当てはまる身体活動レベルをかける

基礎代謝量がわかったら、次は身体活動レベルを求めよう。身体活動レベルとは、日常生活での活動量を表す指標で、以下の3つのレベルにわけられる。

- レベルⅠ(低い):ほとんど体を動かさない生活(PAL=1.50)

- レベルⅡ(普通):デスクワークが中心で、移動や軽い運動をする生活(PAL=1.75)

- レベルⅢ(高い):立ち仕事や運動習慣のある活発な生活PAL=2.00)

たとえば、30〜49歳の男性で体重68.1kg、身体活動レベルが普通(PAL=1.75)の場合、基礎代謝量は約1,532kcal/日。1日に必要なエネルギー量は約2,681kcalということがわかる。

【摂取エネルギー早見表】

男性

| 年齢区分 | 活動量 | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | レベル Ⅰ | 1955.3kcal | 2133.0kcal | 2310.8kcal | 2488.5kcal | 2666.3kcal | 2844.0kcal | 3021.8kcal |

| レベル Ⅱ | 2281.1kcal | 2488.5kcal | 2695.9kcal | 2903.3kcal | 3110.6kcal | 3318.0kcal | 3525.4kcal | |

| レベル Ⅲ | 2607.0kcal | 2844.0kcal | 3081.0kcal | 3318.0kcal | 3555.0kcal | 3792.0kcal | 4029.0kcal | |

| 30〜49歳 | レベル Ⅰ | 1856.3kcal | 2025.0kcal | 2193.8kcal | 2362.5kcal | 2531.3kcal | 2700.0kcal | 2868.8kcal |

| レベル Ⅱ | 2165.6kcal | 2362.5kcal | 2559.4kcal | 2756.3kcal | 2953.1kcal | 3150.0kcal | 3346.9kcal | |

| レベル Ⅲ | 2475.0kcal | 2700.0kcal | 2925.0kcal | 3150.0kcal | 3375.0kcal | 3600.0kcal | 3825.0kcal | |

| 50〜64歳 | レベル Ⅰ | 1798.5kcal | 1962.0kcal | 2125.5kcal | 2289.0kcal | 2452.5kcal | 2616.0kcal | 2779.5kcal |

| レベル Ⅱ | 2098.3kcal | 2289.0kcal | 2479.8kcal | 2670.5kcal | 2861.3kcal | 3052.0kcal | 3242.8kcal | |

| レベル Ⅲ | 2398.0kcal | 2616.0kcal | 2834.0kcal | 3052.0kcal | 3270.0kcal | 3488.0kcal | 3706.0kcal | |

| 65〜74歳 | レベル Ⅰ | 1782.0kcal | 1944.0kcal | 2106.0kcal | 2268.0kcal | 2430.0kcal | 2592.0kcal | 2754.0kcal |

| レベル Ⅱ | 2079.0kcal | 2268.0kcal | 2457.0kcal | 2646.0kcal | 2835.0kcal | 3024.0kcal | 3213.0kcal | |

| レベル Ⅲ | 2376.0kcal | 2592.0kcal | 2808.0kcal | 3024.0kcal | 3240.0kcal | 3456.0kcal | 3672.0kcal |

女性

| 年齢区分 | 活動量 | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | レベル Ⅰ | 1491.8kcal | 1657.5kcal | 1823.3kcal | 1989.0kcal | 2154.8kcal | 2320.5kcal | 2486.3kcal |

| レベル Ⅱ | 1740.4kcal | 1933.8kcal | 2127.1kcal | 2320.5kcal | 2513.9kcal | 2707.3kcal | 2900.6kcal | |

| レベル Ⅲ | 1989.0kcal | 2210.0kcal | 2431.0kcal | 2652.0kcal | 2873.0kcal | 3094.0kcal | 3315.0kcal | |

| 30〜49歳 | レベル Ⅰ | 1478.3kcal | 1642.5kcal | 1806.8kcal | 1971.0kcal | 2135.3kcal | 2299.5kcal | 2463.8kcal |

| レベル Ⅱ | 1724.6kcal | 1916.3kcal | 2107.9kcal | 2299.5kcal | 2491.1kcal | 2682.8kcal | 2874.4kcal | |

| レベル Ⅲ | 1971.0kcal | 2190.0kcal | 2409.0kcal | 2628.0kcal | 2847.0kcal | 3066.0kcal | 3285.0kcal | |

| 50〜64歳 | レベル Ⅰ | 1397.3kcal | 1552.5kcal | 1707.8kcal | 1863.0kcal | 2018.3kcal | 2173.5kcal | 2328.8kcal |

| レベル Ⅱ | 1630.1kcal | 1811.3kcal | 1992.4kcal | 2173.5kcal | 2354.6kcal | 2535.8kcal | 2716.9kcal | |

| レベル Ⅲ | 1863.0kcal | 2070.0kcal | 2277.0kcal | 2484.0kcal | 2691.0kcal | 2898.0kcal | 3105.0kcal | |

| 65〜74歳 | レベル Ⅰ | 1397.3kcal | 1552.5kcal | 1707.8kcal | 1863.0kcal | 2018.3kcal | 2173.5kcal | 2328.8kcal |

| レベル Ⅱ | 1630.1kcal | 1811.3kcal | 1992.4kcal | 2173.5kcal | 2354.6kcal | 2535.8kcal | 2716.9kcal | |

| レベル Ⅲ | 1863.0kcal | 2070.0kcal | 2277.0kcal | 2484.0kcal | 2691.0kcal | 2898.0kcal | 3105.0kcal |

参考:厚生労働省『食事摂取基準』(2020年)

お腹痩せを成功させるために食事で注意すること

- 栄養バランスを意識して3食きちんと食べる

- 食物繊維を摂取して腸内環境を整える

- 脂っこい食べ物は控える

- よく噛んでゆっくり食べる

- 外食では食事のバランスを考えて食べる

- 1ヶ月で体重の5%以内の減量を目指すようにする

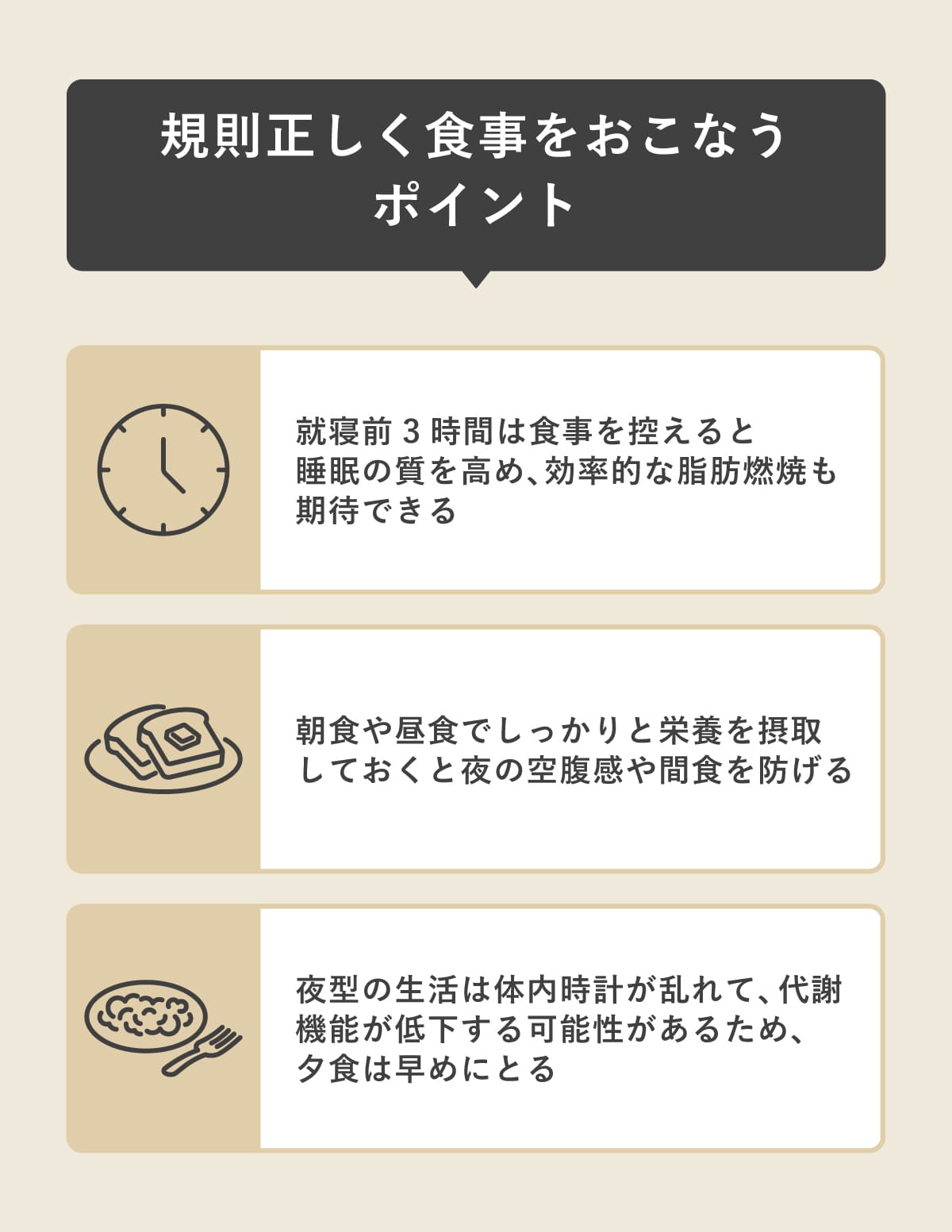

栄養バランスを意識して3食きちんと食べる

バランスが取れた食事をすることで、基礎代謝が上がりやすくなり、脂肪燃焼が促進される。主食・主菜・副菜を組み合わせて、必要な栄養素を満遍なく摂取できるように工夫しよう。とくに筋肉量の維持と脂肪燃焼を促進する観点から、タンパク質を意識的に摂取するように心がけること。

また、食事を抜くと身体が飢餓状態と認識し、脂肪を溜め込みやすくなったり、次の食事で過食してしまう危険性が高まる。1日3食の規則正しい食事を毎日継続することで、血糖値の急激な上昇を防ぎ、脂肪の蓄積を抑制する効果が期待できる。

ただし、身体の活動量が低下する夜遅い時間帯の食事は、余分なエネルギーが脂肪として蓄積されやすい。就寝前3時間は食事を控えることで、良質な睡眠と効率的な脂肪燃焼が期待できる。夜の空腹感を抑えるためにも、朝食や昼食でしっかりと栄養を摂取しておくことがおすすめ。どうしても夜にお腹が空く場合は、低カロリーで消化のよい食材を選ぶようにしよう。

また、生活習慣が夜型になると、体内時計が乱れて、代謝機能の低下につながる可能性がある。夕食は早めにとり、規則正しく食事をおこなうようにしよう。

コンビニ食品ではおにぎり、サラダチキン、納豆、カット野菜、卵、プロテインドリンクなどはタンパク質や炭水化物を手軽に摂取できます。自炊するなら、鶏ハムやタラを入れた湯豆腐、冷凍のシーフード(ホタテ、エビ、イカ、タコなど)を乗せたサラダなどが低脂質高タンパクでおすすめです。ブロッコリーやきゅうり、いんげん、アスパラガス、キャベツ、トマトなどの野菜類もサラダなどで上手に取り入れましょう。

また、羊羹や豆大福、おかぎ、串団子などの和菓子は、トレーニング前のエネルギー補給におすすめです。とくにあんこは、タンパク質や食物繊維、ポリフェノールが豊富で筋トレ前のエネルギーチャージにぴったりです。飲み物は集中力が高まるように、カフェインが入ったブラックコーヒーや紅茶、黒ウーロン茶などを選ぶのもよいでしょう。

ダイエット中におすすめの食事や食べ物は以下で紹介しているので、参考にしてみよう。

ダイエット中の食事はどうしたらいい?痩せるための食事のコツやおすすめのメニューを紹介

ダイエット中の食事の基本知識 ダイエット中の食事では、エネルギー量と栄養バランスを意識することが鍵。まずは、痩せるための食事の基本知識をおさえよう。 ・消費エネ.....

ダイエット中におすすめの食べ物は?栄養素や選び方も解説

痩せやすい身体をつくる3つの栄養素 ダイエット中におすすめの食べ物を紹介する前に、まずは基礎知識として、ダイエット中に意識して摂取したい栄養素を解説。 痩せやす.....

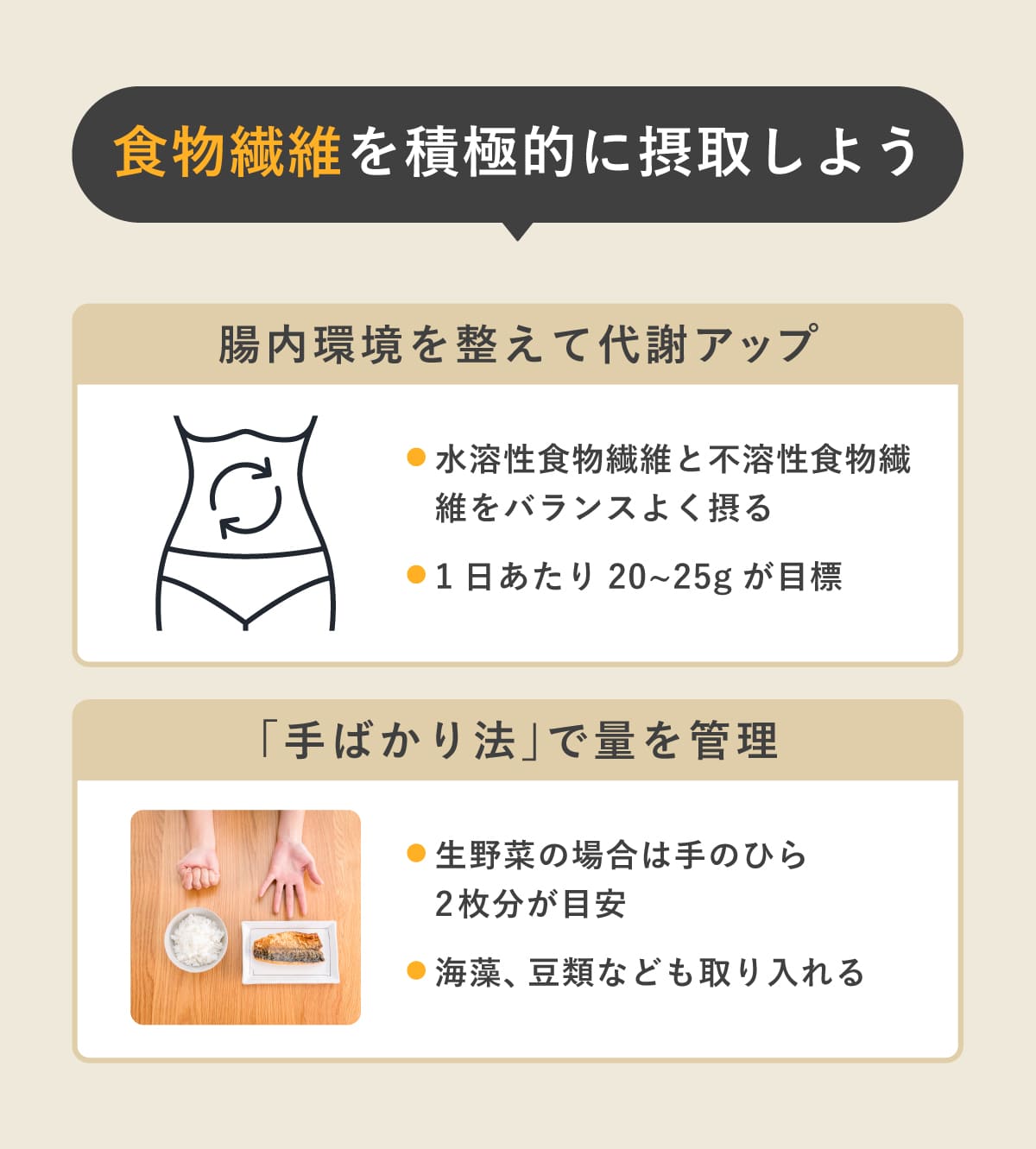

食物繊維を摂取して腸内環境を整える

食物繊維を摂取すると腸内環境が整いやすくなり、便秘解消につながる。水溶性と不溶性の両方の食物繊維をバランスよく摂取することで、腸内細菌の活性化と代謝機能の向上が期待できる。

また、野菜や海藻、豆類などの食物繊維が豊富な食材を積極的に摂り入れることで、満腹感が持続するため、過食防止にもつながる。1日あたり20~25gを目標摂取量として、日々の食事に取り入れてみよう。

納豆は1パックで十分な量の食物繊維を摂取できる、優れた食材です。また、食物繊維の量を管理するときは「手ばかり法」も活用しましょう。たとえば、生野菜の場合は手のひら2枚分を目安に摂ると、適量の食物繊維を摂取できます。

ただし、ごぼうなどの不溶性食物繊維は便のかさを増やすため、摂りすぎると便秘を引き起こすことがあります。食物繊維を摂るときは、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維のバランスも意識しましょう。

ダイエット中に食物繊維を摂る際のポイントやおすすめの食材は以下で詳しく解説している。

食物繊維はダイエット成功のカギ!効果・目安量・食物繊維が多い食べ物を紹介

食物繊維がダイエットに効果的な理由 食物繊維はダイエットをはじめ、健康維持をサポートしてくれる効果が多いため積極的に摂取したい。ここでは、まず食物繊維がダイエッ.....

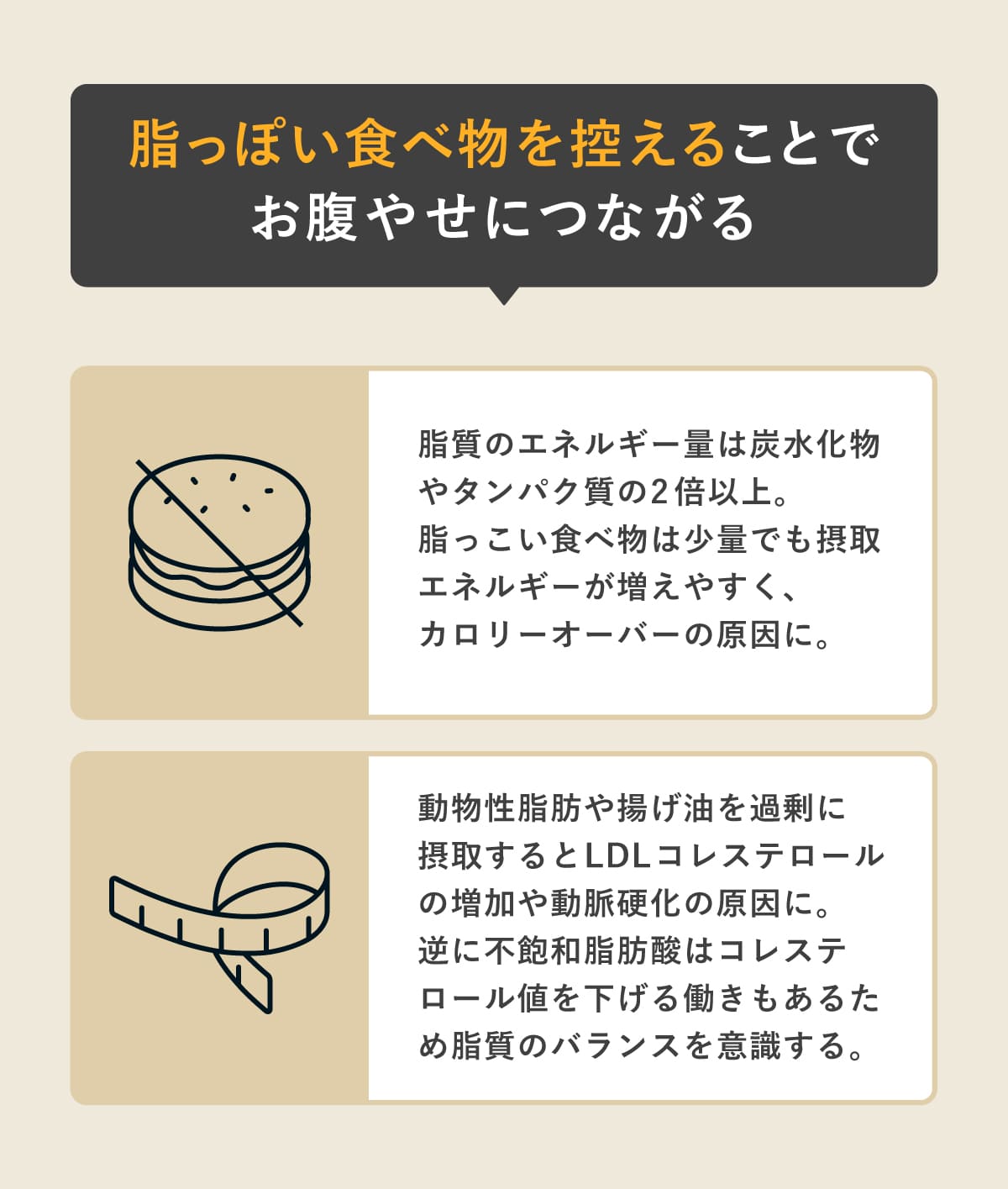

脂っこい食べ物は控える

脂質は1gあたり9kcalあり、炭水化物やタンパク質(各4kcal/g)の約2倍以上のエネルギーを持つ。脂っこい食べ物を摂ると、少量でも摂取カロリーが増えやすく、カロリーオーバーの原因になることも。また、脂質は消化に時間がかかるため、胃もたれや消化不良を引き起こしやすく、運動パフォーマンスの低下や腸内環境の悪化につながる可能性が。

とくに、揚げ物や肉類に含まれる飽和脂肪酸は日常的に多く摂取してしまいがちな脂質だが、過剰に摂取すると LDL(悪玉)コレステロール を増加させ、動脈硬化を引き起こす原因になることも。逆に、日常的に不足しやすい不飽和脂肪酸はコレステロール値を下げる働きも期待できる。

不飽和脂肪酸はオリーブオイルや魚の脂に含まれているので、サラダ油や肉料理を置き換えるのも1つの手。ただし、不飽和脂肪酸も飽和脂肪酸と同様に過剰摂取すると脂肪の蓄積につながるので分量には要注意。

以下で脂質を上手にコントロールするコツや、脂質の制限方法を紹介しているので気になる人はチェックしてみよう。

脂質制限ダイエットの正しいやり方!糖質制限との違いや脂質の少ない食べ物も紹介

「脂質制限ダイエット」とは?メカニズムを解説 脂質は身体にとって欠かせない重要な栄養素である一方で、日々の食事で摂りすぎてしまいがち。摂りすぎた脂質は肥満の原因.....

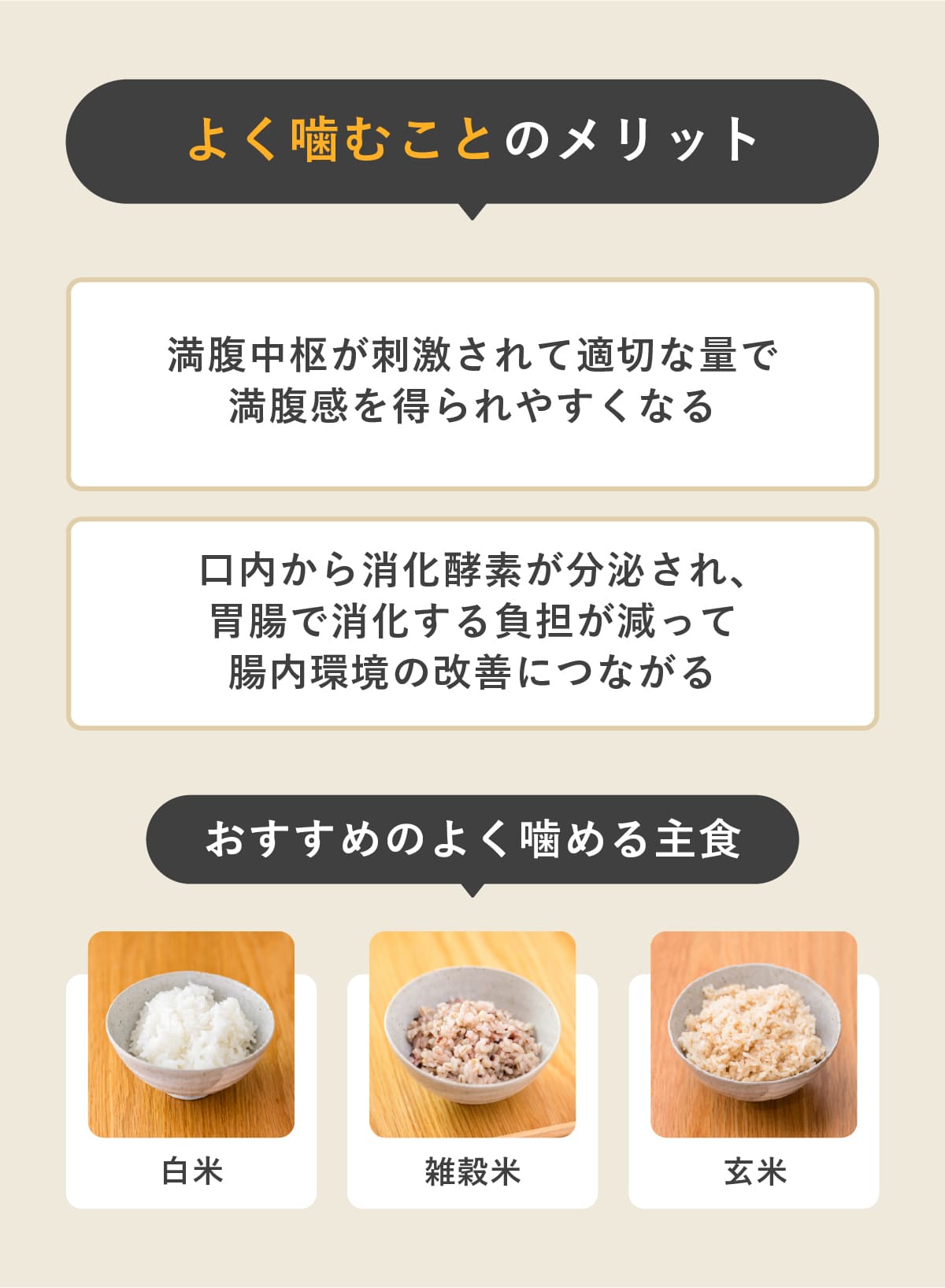

よく噛んでゆっくり食べる

「あまり噛まずに食べている」や「たくさん噛まなくても食べられる食品を好んで食べている」は、過剰に食べ物を食べてしまう原因としてよくある特徴。

よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食欲を抑制するホルモン(レプチンなど)が分泌されるため、適切な量で満腹感を感じやすくなる。また、よく噛むことで口内から消化酵素が分泌されやすくなり、胃腸で消化する負担が減り、腸内環境の改善につながることも。

ダイエット中は、パンやうどん、麺など柔らかいものではなく、白米や玄米、もち麦などが入った雑穀米など、しっかりと咀嚼ができる主食を意識するのもおすすめ。

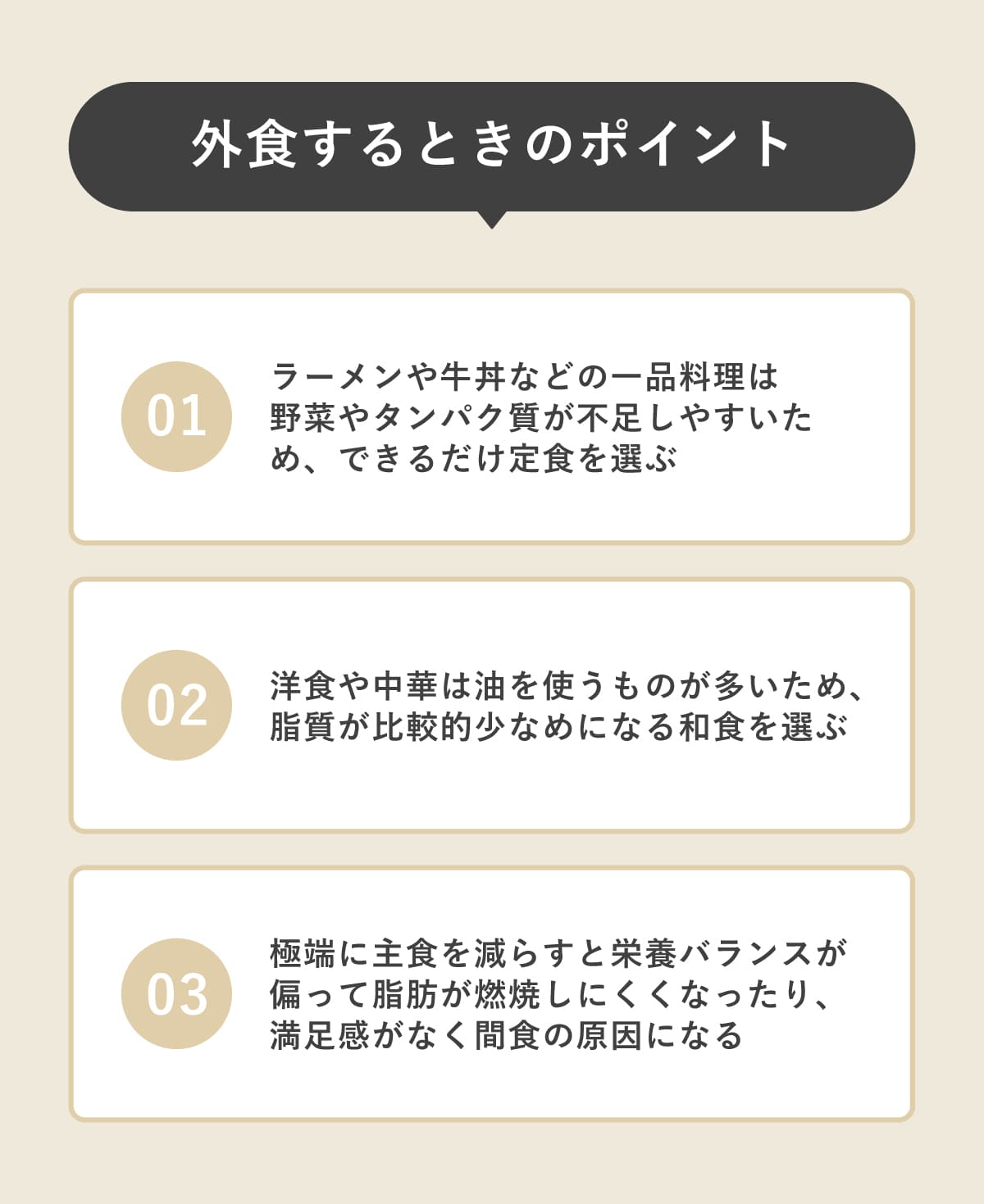

外食では食事のバランスを考えて食べる

ダイエット中の外食で気をつけたいのが「栄養バランス」。うどんやラーメン、牛丼、カレーなど1品だけで済ませられるメニューも多いが、1品では野菜やタンパク質が不足しやすく、糖質や脂質だけを相対的に多く接種してしまうことも。なるべく定食のように一汁三菜がそろっているものを選び、脂質が比較的少なめになる和食を選ぶのがおすすめ。

また、脂肪を燃焼したり、食べたものを適切に代謝するには栄養バランスが整っていることが大事。極端に主食を減らしたり、低糖質メニューばかりを選ぶと栄養バランスが偏って脂肪が燃焼しにくくなったり、満足感がなく間食の原因になることもあるので注意しよう。

以下ではダイエット中に外食を食べる際に意識したいポイントや、お店の選び方を紹介しているので参考にしてみて。

ダイエット中におすすめの外食メニュー!ジャンル別・チェーン店別で紹介

そもそもダイエット中に外食をしても大丈夫? そもそもダイエット中に外食をしても問題ないのだろうか?ここではダイエット中に外食をしても大丈夫な理由、外食する際に意.....

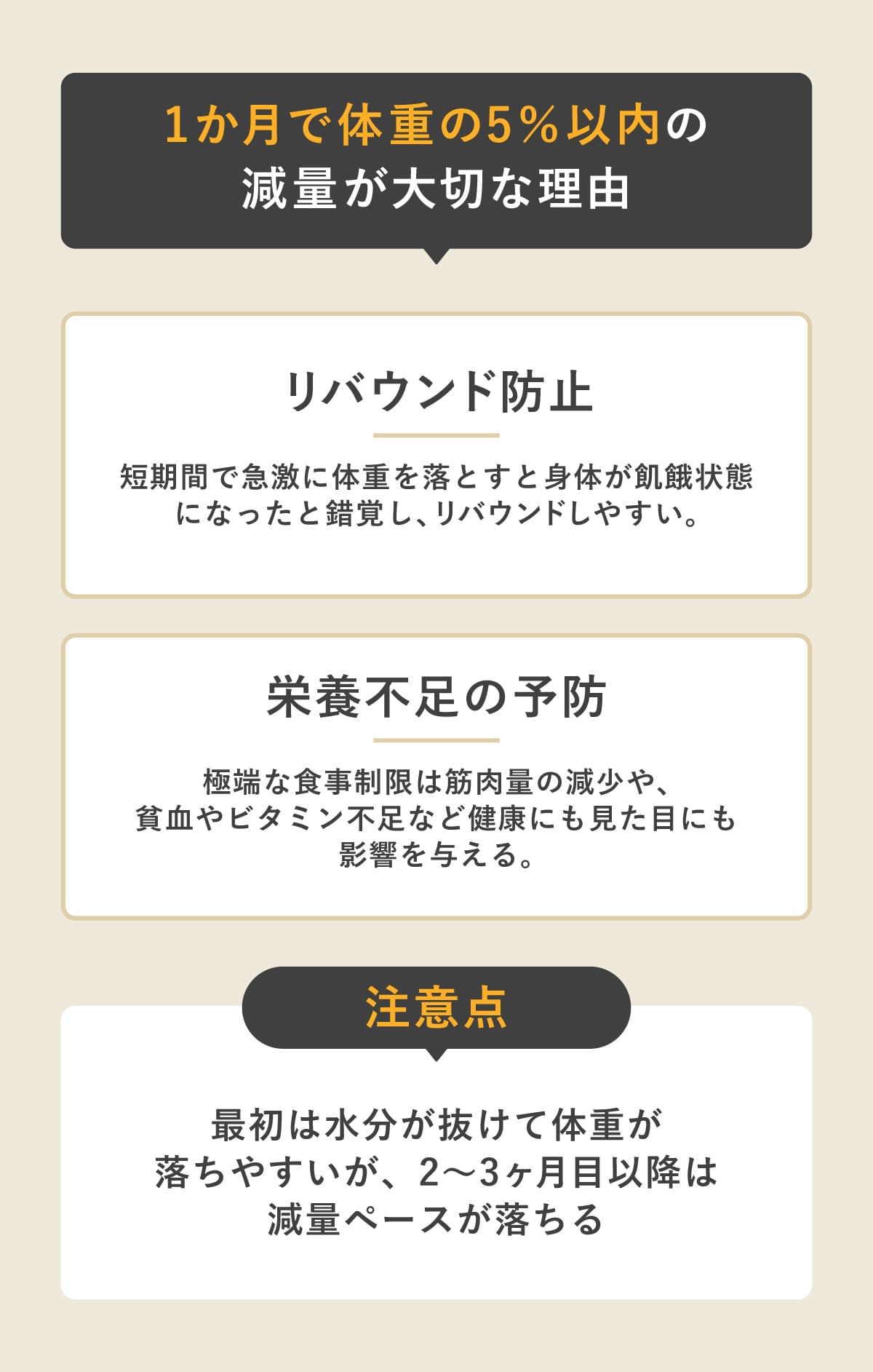

1ヶ月で体重の5%以内の減量を目指すようにする

「できるだけ早く体重を落としたい」と思うのは自然なことだが、「1ヶ月で10kg」など短期間で急激に体重を落とすと、身体が飢餓状態になったと錯覚して栄養を取り込むためリバウンドしやすくなる。

そのため、1ヶ月で体重の5%以内の減量を目標にするのが理想的で、体重が60kgの場合は5%が3kg程度になるため10kgの減量には少なくとも3ヶ月は必要。また、極端な食事制限をおこなうと、筋肉量が減少してしまったり、貧血やビタミン不足など、体調や見た目に影響を与えることも。

ただし、食事管理をはじめたばかりのタイミングでは水分が抜けやすく、体重が5%よりも多く落ちることも。これは脂肪ではなくあくまで水分なので、2〜3ヶ月以降はこのペースで落ちないことを認識しておこう。

お腹痩せにおすすめの筋トレメニュー5選

- スクワット

- ヒップリフト

- プランク

- クランチ

- ドローイング

スクワット

スクワットをおこなう際は、重心が前に行き過ぎないように注意することが重要。ひざがつま先より前に出ないように注意し、体重をかかとにも分散させながら足裏全体で踏ん張るように心がけよう。

<やり方>

- 脚を肩幅程度に開き、つま先をやや外側に向ける

- お尻を斜め後ろに突き出すようなイメージで、息を吸いながら腰を落としていく

- 太ももと床が平行になるところまでしゃがむ

- ひざが伸びきらないくらいの高さまで、息を吐きながら腰を上げていく

スクワットはおもに足の筋肉を鍛えるトレーニングとして知られていますが、反り腰にならないよう、お腹に力を入れて姿勢を保つとお腹の筋肉も刺激できます。

なお、しゃがんだ状態から立ち上がるときは息を一瞬止めるか、息を吐きながら戻るようにすると、腹圧がしっかりかかって腹筋への刺激が増します。バーベルスクワットなどをおこなうときは、ベルトを使って腹圧を維持すると、より高い効果が期待できます。

ヒップリフト

肩や上半身に力が入りすぎて、動きの幅が狭まりと、運動効果が低下してしまう。とくに肩に力が入っていると、お尻に十分な刺激を与えられなくなるので、可動域を意識して取り組もう。

<やり方>

- 仰向けになり、ひざを90度に立てて足裏を地面につける

- 身体の横に両手を添え、地面に手のひらをつける

- 肩からひざまでが一直線になるところまでお尻を持ち上げ、1~3秒キープ

- お尻が床には付かないギリギリのところまで、ゆっくりともとの位置に戻す

プランク

セット間の間隔を空けすぎると、筋肉が回復し、十分な筋トレ効果が得られにくくなる。筋トレの効果を出すためには、筋肉がしっかり疲労するまでおこなうことが大切。1日分のセットは数分で終わるので、連続して取り組もう。

<やり方>

- 両ひじを床につけて、うつぶせの姿勢になる

- かかとを持ち上げ、床からひざと腰を浮かせる

- 腹筋に力を入れて、頭からかかとまで一直線の姿勢を維持する

もし、かかとから頭までが一直線にできない場合は、ひざつきの体勢で頭から膝までが一直線になればOKです。

クランチ

脂肪燃焼を促進するために、上半身を起こす際に息を吐き、上体を下ろすときにゆっくりと息を吸おう。また、反動を使って上体を起こすと、筋肉にかかる負荷が弱くなってしまうため、反動は使わないように気をつけよう。

<やり方>

- 床に仰向けになり、足を上げてひざを90度に曲げる

- 両手を頭の後ろで組む

- 顎を引き、おへそをのぞき込むように上体を丸める

- 肩甲骨が床から離れるくらいまで上体を起こす

- 頭が地面につかないところまで上体を下ろす

ドローイング

呼吸にかける時間は約5秒が目安だが、できるだけ長い時間をかけておこなうとよい。お腹をへこませた状態で10~30秒間キープすると効果的。

<やり方>

- 床に仰向けになり、ひざを立てる

- 太ももの横に手を置き、手のひらを上向きにする

- お腹をへこませることを意識しながら、口からゆっくりと息を吐く

- 吐ききったら、お腹を膨らませることを意識して鼻からゆっくりと息を吸う

お腹痩せにおすすめの有酸素運動4選

- ウォーキング

- ジョギング

- エアロバイク

- 踏み台昇降

筋トレを先におこない、その後に有酸素運動を取り入れると脂肪燃焼効率がアップするため、より効率的なトレーニングができます。頻度は週に2回、休憩なしで1回あたり10~15分程度を目安に実践してみましょう。

ウォーキング

ウォーキングは、お腹痩せに効果的な有酸素運動。手軽にはじめられるウォーキングだが、正しい強度でおこなえば、脂肪燃焼に効果的な運動となる。

ウォーキングをおこなう際のポイントは、少し息が上がるくらいの速さで歩くこと。ゆっくりとした散歩のペースではなく、やや早足で歩くことで、お腹周りの脂肪を効率的に燃焼できる。

通勤や買い物など、日常生活の中で意識的に歩く速度を上げ、継続的な運動習慣をつけてみよう。

ジョギング

ジョギングは、短時間で効率的な脂肪燃焼を目指せる種目。ウォーキングよりも強度が高く、全身のシェイプアップを目指せる。

また、汗をかくことで体温調整機能もはたらき、自律神経を整えることにもつながる。屋外でおこなうと気分転換やストレス解消効果も期待でき、ダイエットのモチベーション維持にもつながる。

ジョギングの経験がない人は、急に取り組むのではなく、ウォーキングと組み合わせるのがおすすめ。「5分歩いて1分走る」などを繰り返し、徐々に強度を上げていくと、身体に負担がかかりにくい。

エアロバイク

エアロバイクは楽しみながらおこなえる有酸素運動としておすすめ。ジョギングやランニングと比べて関節への負担が少なく、長時間続けやすいのも特徴。

また、ジムのエアロバイクと屋外でのサイクリングでは消費カロリーに差が出る。屋外では風を受けながら走るため、体感的な疲労感は少ないが実際の消費カロリーは高い傾向にある。風による冷却効果で体温上昇が抑えられ、長時間運動を継続しやすい。

一方、ジムのエアロバイクは風による冷却効果がないため、体感的な疲労感は大きいが消費カロリーは屋外ほど高くならない可能性がある。

エアロバイクと屋外のサイクリングによって得られる効果はほとんど同じですが、エアロバイクは天候に左右されず、安定した環境で運動できるというメリットがあります。また、周囲を気にせず、読者や映画鑑賞、音楽を聴きながら運動できるのも魅力ですね。

一方、屋外でのサイクリングは景色が変わるため、いい気分転換になります。ただし、交通量の多い場所では車や歩行者に注意する必要があるので、運動に集中しにくいという欠点も。どちらも長所・短所があるため、自分に合った方法を選びましょう。

踏み台昇降

踏み台昇降は、消費カロリーが非常に多く、台を上り下りするだけでジョギングとほぼ同等のカロリー消費ができる。

狭いスペースで気軽におこなえるため、室内で運動したい人や、シンプルな運動方法が好みの人におすすめ。集合住宅に住んでいるなど、近隣への騒音が気になる人も、踏み台昇降なら周りを気にせず実践できる。

脂肪燃焼効果のほか、下半身の筋力向上、心肺機能の向上、むくみ予防効果なども期待できる。

踏み台を高くすると踏み込む際の負荷が大きくなり、消費カロリーが増えて筋トレの効果も高まります。その結果、太ももやお尻、ハムストリング(太もも裏)の筋肉が強く刺激され、より高いトレーニング効果が期待できます。

適切な高さの目安は、足をステップに乗せたときにひざが90度になる程度です。高すぎるとひざや腰に負担がかかりやすく、低すぎると十分な効果が得られません。踏み台昇降は、無理なく続けられる高さでおこなうことを心がけましょう。

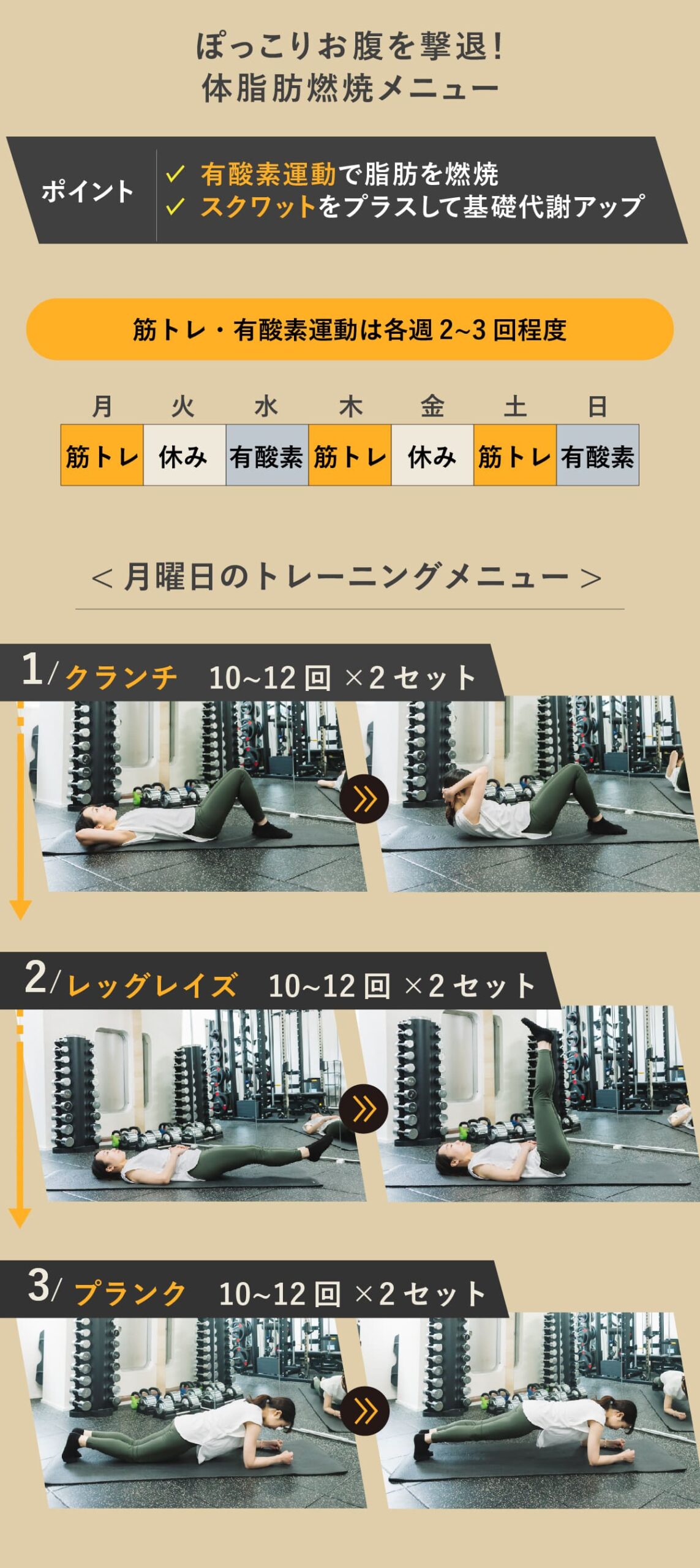

お腹痩せに効果的!理想的な1週間トレーニングプラン

女性は男性よりも筋力が少なく、運動習慣がない場合は腹筋10回も難しいというケースも珍しくない。

個人差はあるが、目安として女性は10~12回を目標に、男性は15~20回を目標にしよう。安全にトレーニングをおこなうためにも、無理なく続けられる回数を基準に考え、徐々に強度を上げていくのがおすすめ。

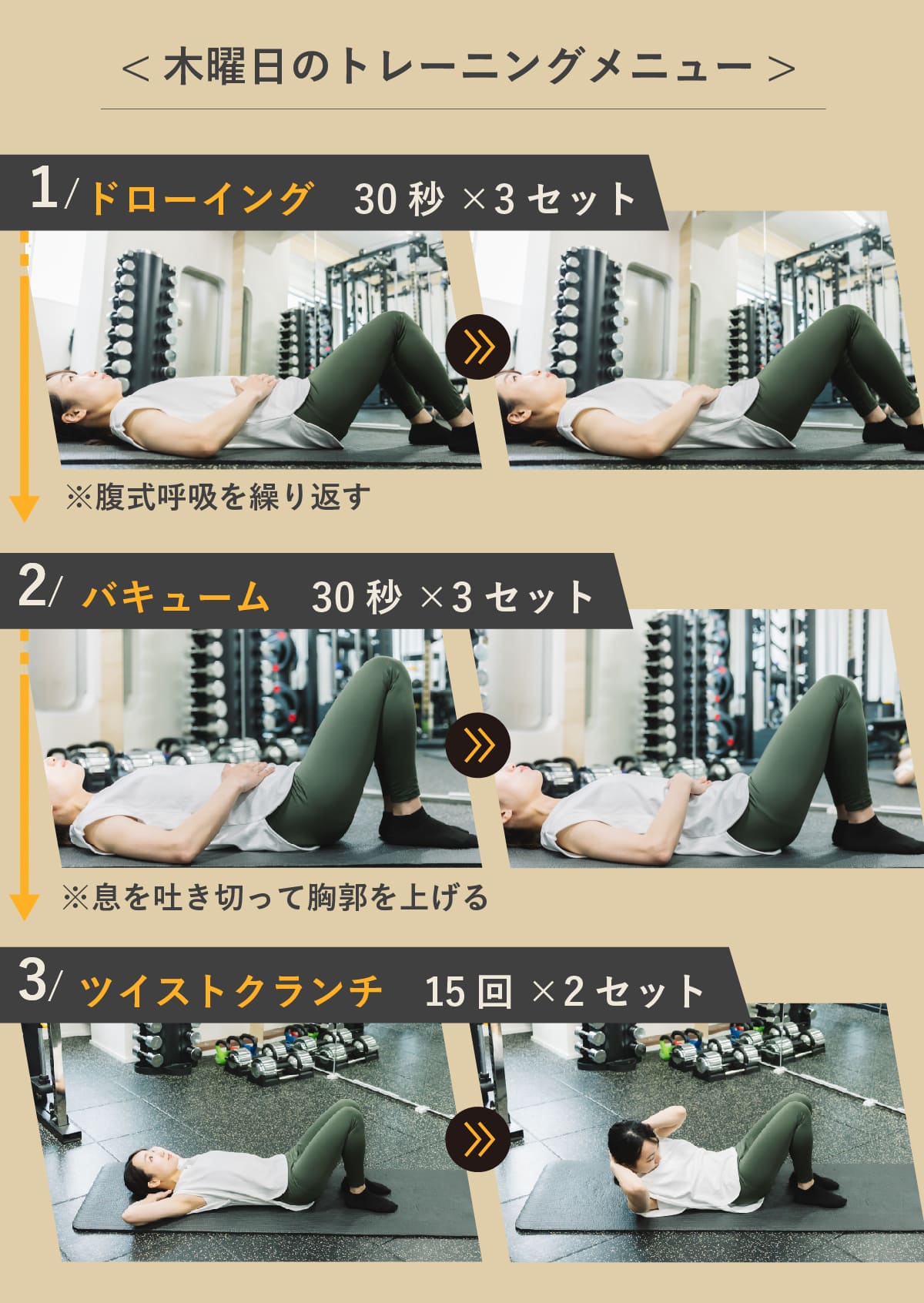

【脂肪燃焼】1週間トレーニングプラン

- 月:クランチ・レッグレイズ・プランク

- 火:休み

- 水:有酸素運動またはHIIT

- 木:ドローイン・バキューム・クロスクランチ

- 金:休み

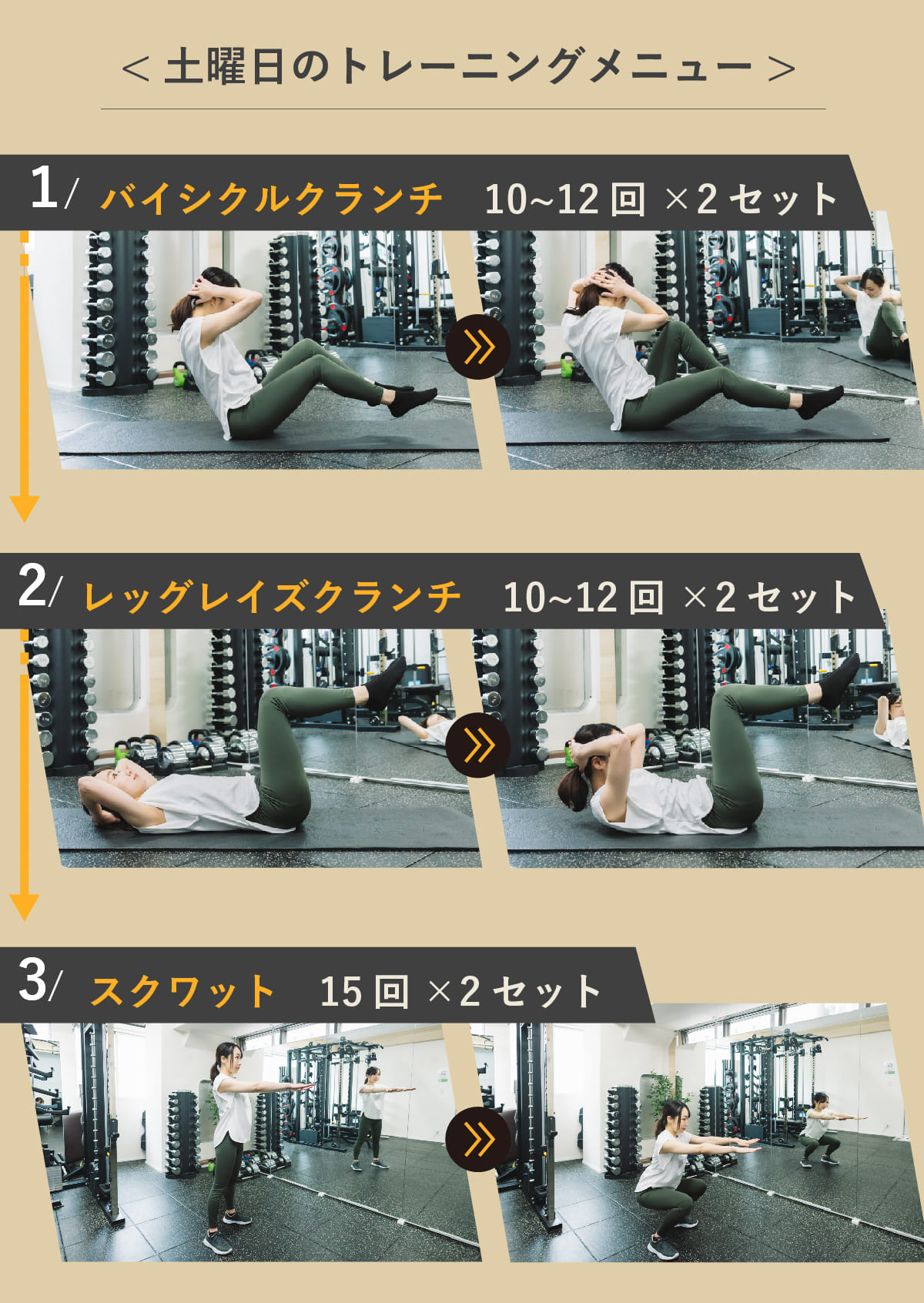

- 土:バイシクルクランチ・レッグレイズクランチ・スクワット

- 日:有酸素運動またはHIIT

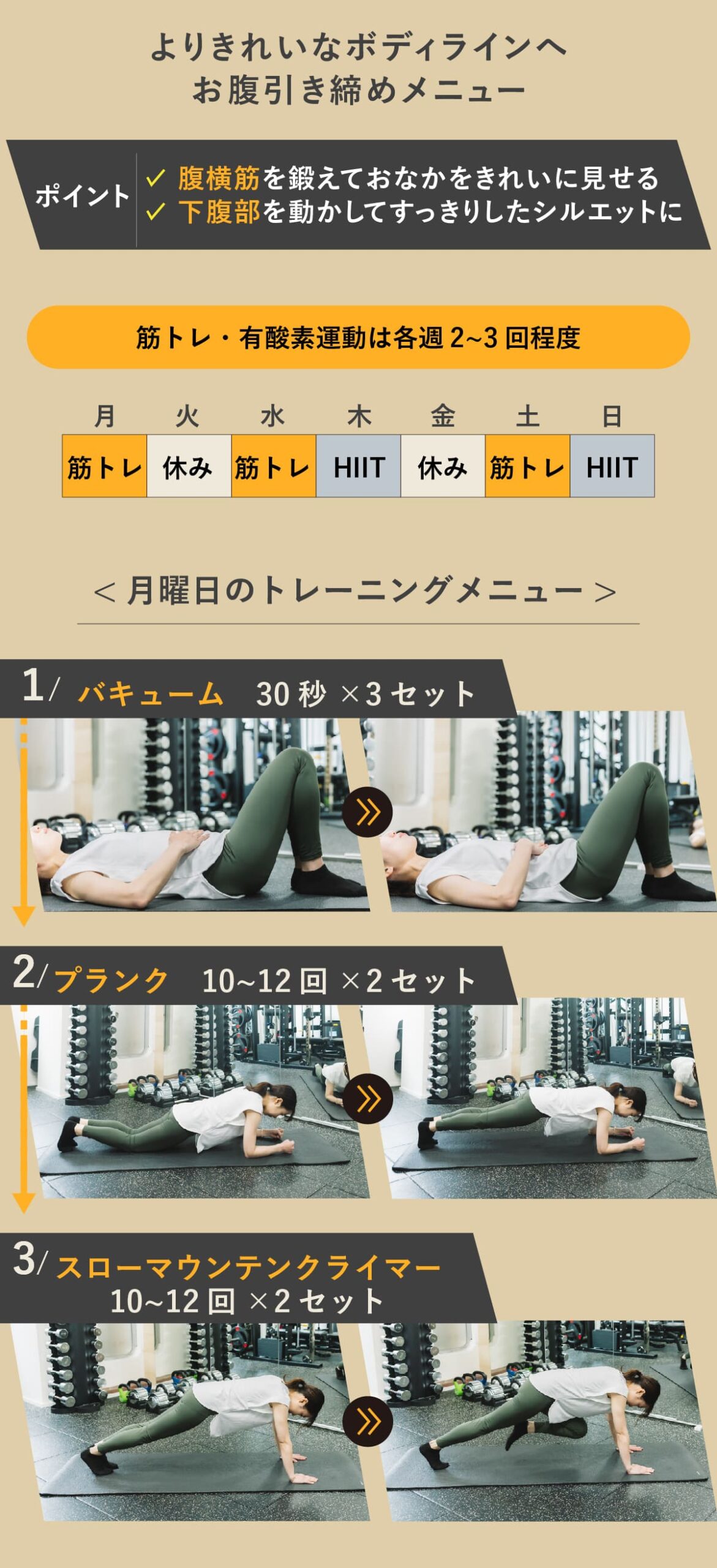

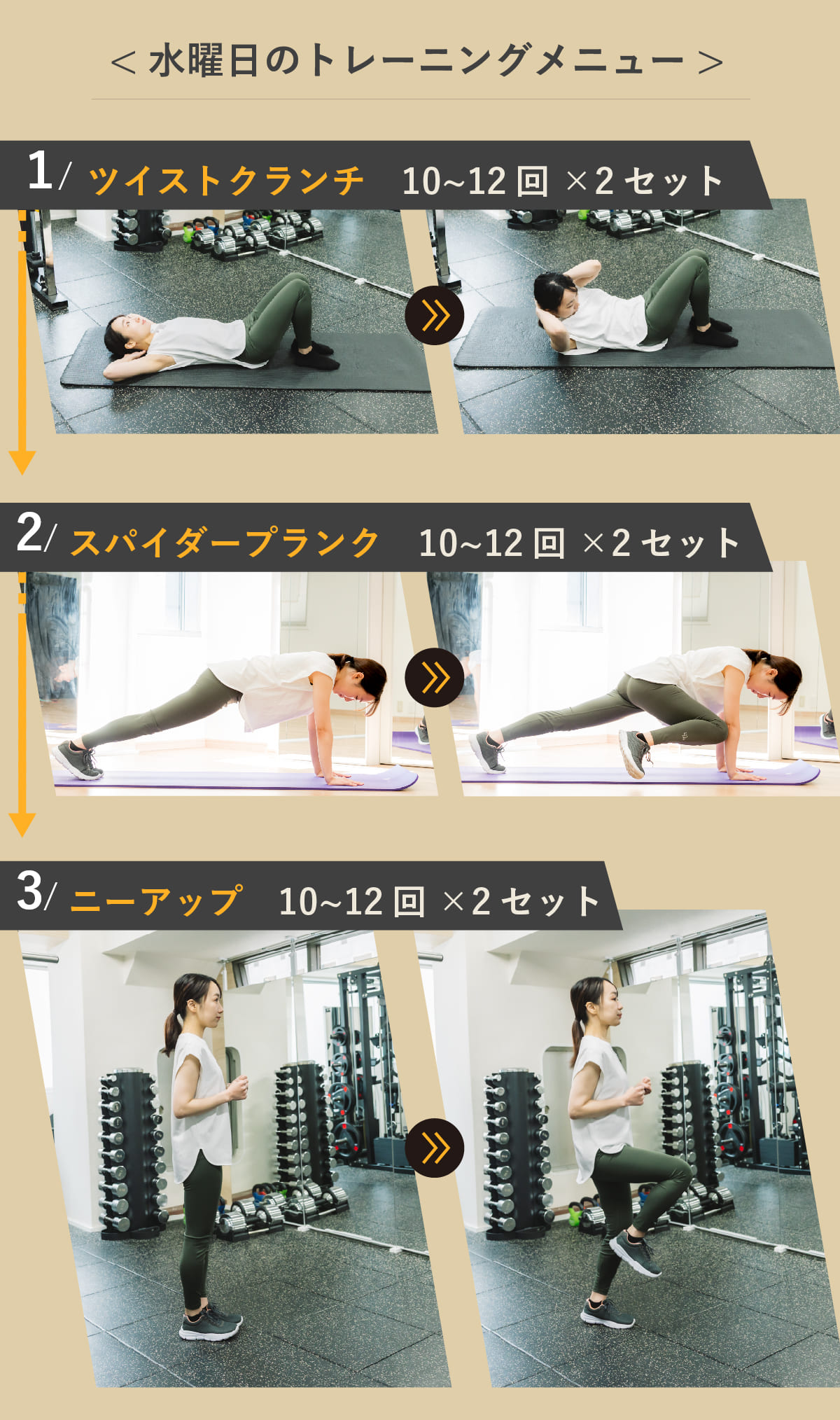

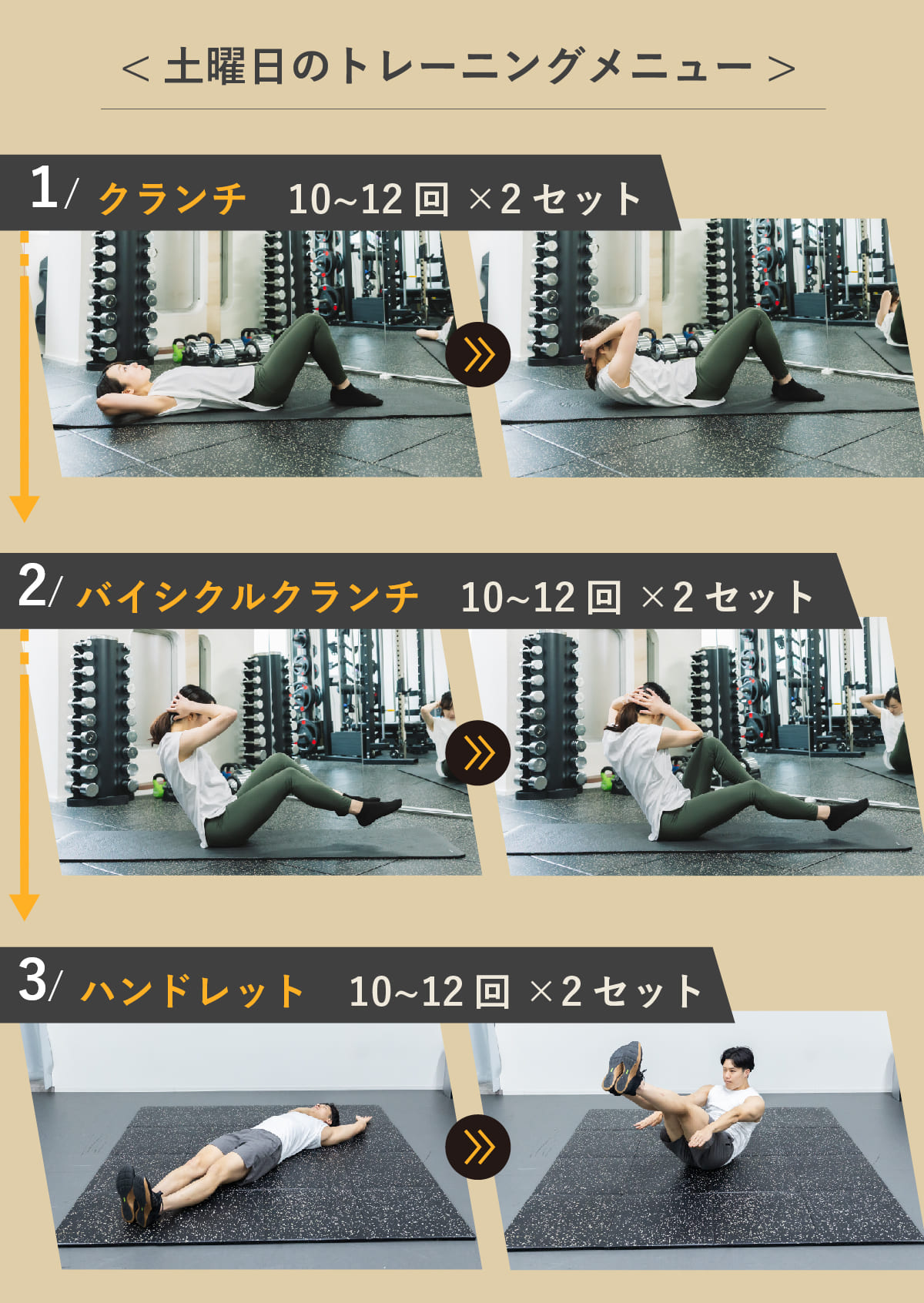

【お腹の引き締め】1週間トレーニングプラン

- 月:バキューム・プランク・スローマウンテンクライマー

- 火:休み

- 水:プランクツイスト・スパイダークライマー・ニーアップ

- 木:HIIT

- 金:休み

- 土:クランチ・バイシクルクランチ・ハンドレット

- 日:HIIT

とくに下腹、骨盤周りは引き締めると、タイトなスカートやパンツを履いたときのお腹周りをスッキリ見せてくれます。マウンテンクライマーやレッグレイズでは可動域を大きくとることを意識し、お腹の筋肉全体を動かせるようにしてみましょう。

お腹痩せにおすすめのストレッチ・マッサージ

お腹痩せの効果を高めるためには、ストレッチやマッサージを取り入れるのがおすすめ。ストレッチでおすすめなのが「スワンのポーズ」。お腹周りの柔軟性を高めながら、インナーマッスルを刺激できる。

背中から首までのラインをまっすぐに保つように意識しながらおこなうのがポイント。

<やり方>

- うつ伏せになり、足を肩幅に開いたら、手は顔の横に置き手のひらを床に着ける

- 息を吸いながら、おへそを引き上げるイメージで上半身をゆっくり起こす

- 限界まで起こしたら、息を吐きながら、おへそ、胸、頭の順に下ろしていく

お腹の固くなっている部分を優しく押したり、お肉を柔らかくつまんで揺らすなどのマッサージを取り入れることで、血行促進効果が期待できます。

ほどよい刺激でリラックス効果も得られるため、寝る前や入浴の際にストレッチやマッサージを取り入れるのがおすすめです。

お腹痩せをするために日常生活から心がけるべきこと

- 質のよい睡眠で体内時計を整える

- こまめな水分補給でむくみを解消する

- 正しい姿勢を意識する

- ストレスを溜め込まない

質のよい睡眠で体内時計を整える

質のよい睡眠時間を確保することで、ホルモンバランスや代謝機能が整い、体脂肪の燃焼しやすくなる。また、深い睡眠を取ることで、成長ホルモンの分泌が活発になり、脂肪分解と筋肉の修復が促進される効果も期待できる。

就寝前2時間は、スマホやパソコンなどブルーライトを発する機器の使用は避け、リラックスできる環境作りを心がけることがポイント。寝る前の軽いストレッチや深呼吸で、自律神経を整えるのも効果的。

さらに、睡眠不足は食欲を抑制するホルモンの分泌を低下させ、過食につながる要因になる。毎日同じ時間に就寝・起床するリズムを作ることで、健康的な代謝機能を維持できる。

寝ながらおこなう「ハムストリングのストレッチ」や、「腰のストレッチ」、首や肩、肩甲骨など、寝る前は生活の中で緊張しやすい筋肉をほぐすのもおすすめです。

こまめな水分補給でむくみを解消する

老廃物の排出を促進し、むくみを予防するためにも、適切な水分補給は必要不可欠。1日1.5~2リットルの水分を意識的に摂取することで、代謝機能の向上と体内環境の改善が期待できる。

とくに朝一番の水分補給は、体内の浄化作用を高める効果的なタイミング。また、食事の30分前に水を飲むことで、満腹感を得やすくなり、過食防止にもつながる。

さらに、冷たい水よりも常温や白湯を選ぶことで、胃腸への負担が軽減して、スムーズな水分吸収が可能になる。カフェインの過剰摂取は利尿作用があるため、バランスの取れた水分管理が大切。

正しい姿勢を意識する

猫背や反り腰は内臓を圧迫し、ぽっこりお腹の原因に。背筋を伸ばして、骨盤を立てた姿勢を保つことで、腹筋が自然と意識され、コアマッスルの活性化につながる。デスクワーク中も、背中を反らさず、肩甲骨を寄せることを意識しよう。

また、座る時間が長い場合は、30分に1回程度の自分の姿勢を見直し、軽い体操を取り入れるなど、筋肉の緊張をほぐす工夫をするのも大切。

ストレスを溜め込まない

ストレスがかかると食欲のコントロールが難しくなり、過食や偏食を引き起こす原因に。ストレスホルモンが過剰に分泌されると、内臓脂肪が蓄積されて、お腹周りの脂肪がつきやすい身体になる。

趣味の時間や軽い運動、深呼吸など、自分に合ったストレス解消法を見つけることが効果的。休憩時間を適度に確保したり、睡眠の質を高めたりすることも、ストレス管理につながる。

心の健康と身体の健康は密接な関係にあるため、ストレスと上手に付き合うながら、健康的な体型維持を心がけよう。

お腹痩せに関するQ&A

腹筋運動だけでお腹は引き締まる?

A:脂肪が厚いとお腹の形が見えてこないため、食事管理で脂肪を減らすことが大切

腰痛持ちの人におすすめのトレーニングは?

A:座った状態や寝た状態でのドローイン、ヒップリフトがおすすめ

どのくらいのペースでウエストは細くなる?

A:体脂肪率が標準範囲内の人で、約3週間程度で効果を実感できることが多い

ウエストのサイズダウンを実感できるまでの期間は、体脂肪率が標準範囲内の人で約3週間程度です。食事管理をしっかりおこない、有酸素運動と筋トレを組み合わせることで、着実な変化を感じられるようになっていきます。現在の体脂肪率が高い人の場合は、さらに早いペースで変化を実感できる可能性があります。ただし、無理なダイエットは逆効果になってしまうので、毎日の食事管理と適度な運動を継続的におこなうことが大切です。体型の変化には個人差がありますが、毎日の積み重ねを大切にしながら、少しずつ理想のウエストラインを目指していきましょう。

内臓脂肪は落ちにくく、1ヶ月で目に見えるほど落とすことは難しいので、運動や栄養バランスの整った食事を食べる習慣をつけ、期間を決めなくても脂肪が落ちやすい状態をつくっていきましょう。

お腹痩せにおすすめのグッズはある?

A:グッズを使用する必要性はないが、コルセットの使用は必要に応じて検討

お腹痩せに即効性のあるダイエット方法はある?

A:お腹痩せに即効性のあるダイエット方法は存在しない

お腹痩せに即効性のあるダイエット方法は、残念ながら存在しません。健康的で持続可能なお腹痩せには、適切な期間と正しい方法での取り組みが必要になります。ただし、比較的早く効果を感じられる方法として「ドローイン」があります。ドローインをおこなうことで内臓の位置を整えることができるため、お腹周りのシルエットが変化するきっかけを作ることができます。

とくにお腹痩せを目指す際は、即効性を求めるのではなく、毎日続けられる無理のない方法を見つけることが大切です。一時的な結果ではなく、長く維持できる理想的なお腹まわりを目指していきましょう。

40代以降のお腹痩せでより意識した方がいいことは?

A:太もも・お尻などの大きな筋肉を使うトレーニングを積極的に取り入れることがおすすめ

40代以降になると、年齢とともに基礎代謝が低下し、お腹周りに脂肪が付きやすくなります。体重を維持するためには、太もも・お尻などの大きな筋肉を使うトレーニングを積極的に取り入れることがおすすめです。大きな筋肉を鍛えることで基礎代謝が上がり、体重維持がしやすい身体に仕上がります。

また、40代からは「内臓脂肪型肥満」のリスクが高まるため、食生活の見直しも重要なポイントになります。野菜を十分に摂取するなどバランスのよい食事を心がけることで、内臓脂肪の蓄積を予防できます。食事の際は、ゆっくりよく噛んで食べることを意識して、腹8分目を目安に食事を終えるようにしましょう。なるべく決まった時間に食事を取り、就寝前の食事は避けるなど、生活リズムを整えることも大切な要素です。

ハーティネス株式会社代表

フィットネス勤務から独立し、現在はダイエット迷子に正しい知識を伝えるためのオンライングループレッスン運営中。

コンプレックスを強みに変える!ボディメイク運動指導やリバウンドなしで、理想の体を手に入れる食事指導をおこなっている。

2チャンネル目となるYouTube「みおGYM」にて週2回エクササイズ配信中

著書4冊/各種雑誌、テレビ出演

JBBF 日本ボディビル・フィットネス連盟 2年連続優勝経験を持つ