脂質制限ダイエットは、脂質の多い食べ物を控えるダイエット法。コツさえつかめば難しくはないものの、脂質の少ない食べ物や1日の脂質摂取量の目安を理解したうえでおこなう必要がある。

この記事では、脂質制限ダイエットのメカニズムや糖質制限との違い、脂質制限中におすすめの食事メニューなどを紹介するので、ぜひ毎日の食事に取り入れてみて。

この記事の監修者

古谷 彰子さん

博士(理学) 管理栄養士

「脂質制限ダイエット」とは?メカニズムを解説

脂質は身体にとって欠かせない重要な栄養素である一方で、日々の食事で摂りすぎてしまいがち。摂りすぎた脂質は肥満の原因になるため、適度に制限する必要がある。まずは脂質制限で痩せるメカニズムを知っておこう。

- 脂質は「三大栄養素の中でもっとも高エネルギー」

- 脂質抜きにすると痩せる理由

- 脂質の過剰摂取は健康トラブルのもと

以前は、「脂質は悪者」と考えられがちでしたが、最近は、MCTオイルやオメガ3系脂肪酸など脂質をとるべき重要性が注目されるようになり、その考え方も弱まりつつあります。

オリーブオイルやナッツを積極的に摂取し、健康的な脂質バランスを意識する食事や、脂質を食べる時間に焦点を当てた、時間栄養学的な視点も注目を集めています。

脂質は「三大栄養素の中でもっとも高エネルギー」

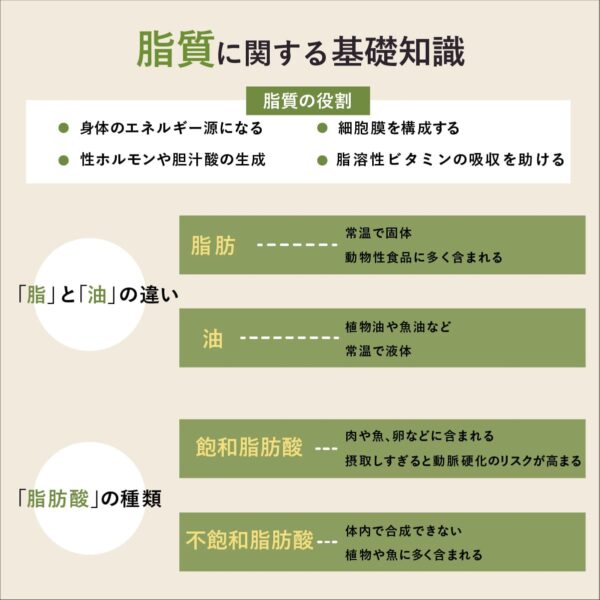

「脂質」は、炭水化物、タンパク質、と並ぶ三大栄養素の1つで、身体のエネルギー源や細胞膜の構成成分として重要な役割を持つ。脂溶性ビタミン(A、D、E、K)の吸収を助けるほか、性ホルモンや胆汁酸の生成においても重要な栄養素。

食品に含まれる脂質は、常温で固体の「脂」と常温で液体の「油」がある。肉類や乳製品などの動物性食品に多く含まれるのが脂で、植物油や魚油などが油にあたる。

一方で、「脂肪酸」は脂質を構成する要素の一つ。脂肪酸には飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸(n-3系、n-6系)、トランス脂肪酸などの種類がある。とくに不飽和脂肪酸(n-3系、n-6系)は、体内で合成できない「必須脂肪酸」であるため、食べものからの摂取が必要。逆に、トランス脂肪酸は、食品の加工や調理の過程で生成されることが多く、過剰に摂取すると健康に悪影響を及ぼす可能性がある。

飽和脂肪酸は、摂取しすぎると動脈硬化のリスクが高まるため注意が必要です。しかし、肉や魚、卵などに含まれているため、極端に摂取を減らそうとすると、タンパク質不足につながる可能性があります。避けるのではなく、適量を意識して摂取することが大切です。

不飽和脂肪酸は、健康にいいとされますが、こちらも過剰に摂取するとエネルギー過多になり肥満の原因になる可能性があります。どちらの脂肪酸も偏りすぎないよう、バランスよく摂取することを心がけましょう。

脂質抜きにすると痩せる理由

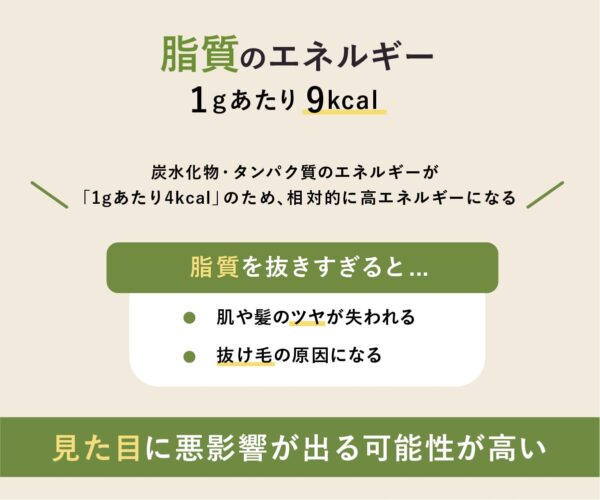

脂質は三大栄養素の中でもっとも高エネルギー。炭水化物やタンパク質のカロリーが「1gあたり4kcal」なのに対し、脂質は「1gあたり9kcal」。

脂質の摂取量を減らすことで自然と総摂取エネルギーが少なくなり、消費エネルギー量が摂取エネルギー量よりも大きくなりやすくなる。

脂質が不足すると、肌や髪のツヤが失われたり、頭皮の皮脂分泌に影響して、抜け毛の原因になったりと、美容面に悪影響を及ぼす可能性があります。脂質はエネルギー量が高い栄養素ではありますが、過度に制限するのではなく、バランスの取れた食事を心がけましょう。

脂質の過剰摂取は健康トラブルのもと

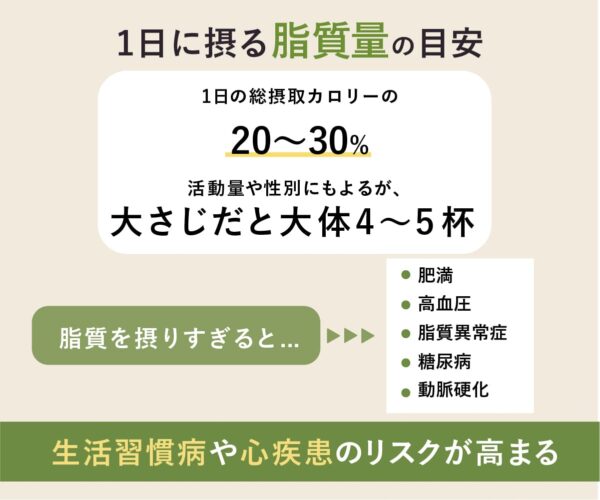

厚生労働省によると健康的な食生活のためには、脂質量を1日の総摂取カロリーの20~30%程度に抑えるのが理想。それ以上の摂取を続けていると肥満や、高血圧、脂質異常症、糖尿病などさまざまな生活習慣病のリスクが高まる。

さらに、飽和脂肪酸の過剰摂取は悪玉コレステロール値の上昇を招き、動脈硬化や心疾患にもつながりやすくなる。脂質は活きるのに欠かせない栄養素だが、摂り過ぎにはくれぐれも注意しよう。

「脂質制限」と「糖質制限」の違いは何?どっちがおすすめ?

脂質制限と同じく人気のダイエット法に「糖質制限ダイエット」がある。「より効果が出やすいのはどっち?」「自分に合う方法は?」など気になっている人も多いはず。ここでは、脂質制限と糖質制限の違いやどんな人に向いているのかを紹介。

- 脂質制限ダイエットは「主食(炭水化物)を減らせない人」向け

- 糖質制限ダイエットは「主食よりおかずをたくさん食べたい人」向け

- 体質や生活習慣に合ったダイエット法を選ぼう

脂質制限ダイエットは「主食(炭水化物)を減らせない人」向け

脂質制限ダイエットは、ご飯やパン、麺類などの主食(炭水化物)の摂取量は維持したまま、脂質の摂取量を制限する。そのため主食を減らすことが難しい人や、揚げ物など油っぽい食事をとることが多い人におすすめ。

脂質制限ダイエットでは、脂質量を1日の総カロリーの20~25%程度に抑えるのが基本。肉類や乳製品、油脂類などの高脂肪食品を控えめにし、野菜や果物、豆類などの低脂肪食品を中心に食事を組み立てる。

脂質制限ダイエットのメリットは、主食を適量摂取できるため満足感が得やすく、ストレスを感じにくいこと。また、炭水化物は脳のエネルギー源でもあるため、適度に摂取することで集中力や思考力の低下を防げる。

糖質制限ダイエットは「主食よりおかずをたくさん食べたい人」向け

糖質制限ダイエットは、ご飯やパン、麺類などの主食(炭水化物)を制限し、肉類や魚介類、野菜などのおかずを中心に食事を組み立てる方法。脂質制限と違って、主食よりもおかずをたくさん食べたい人や、丼ものやパンなど炭水化物を多く食べがちな人におすすめ。

具体的には、ご飯やパン、麺類などの主食に含まれる糖質を「1日約130~150g以内」に制限し、肉類や魚介類、野菜などのおかずを中心に食事を組み立てる。

タンパク質を多く摂取できるため筋肉量を維持しやすいのも糖質制限ダイエットの魅力。野菜を多く食べることでビタミンやミネラル、食物繊維などの摂取量も保ちやすく、美肌・美髪にもつながる。

大切なことは「体質や生活習慣に合ったダイエットを選ぶこと」

脂質制限ダイエットと糖質制限ダイエット、どちらが自分に合っているかは体質や生活習慣によって異なる。主食を減らすことが難しい人や外食が多い人は、脂質制限ダイエットが向いているかもしれない。

ただし、脂質を極端に制限すると健康を損なう可能性があるため、注意が必要。脂質は肉や卵などあらゆる食材に含まれているので、糖質よりカットが難しいという問題もある。

一方、糖質制限ダイエットは短期間で効果が出やすいが、リバウンドのリスクも高い。自分の体質や生活習慣、目標に合ったダイエット法を選び、無理のない範囲で継続することが大切。専門家に相談しながら、自分に合ったダイエット法を見つけていこう。

日本人は主食に米を食べる文化があるので、夕食時のご飯を少し減らすだけでも効果が期待できます。一方、脂質を控えるとなると調理法や下ごしらえなどの手間がかかるので、普段脂質を摂りすぎている人向けの方法といえるでしょう。

ダイエットをするときは普段の食事傾向をよく考えつつ、特定の栄養素を全部カットするなどはしないこと。どちらの方法がより取り組みやすいか考え、無理のない程度におこないましょう。

糖質制限と脂質制限は同時におこなわない

脂質制限ダイエットと糖質制限ダイエットを同時におこなうのは健康面でのリスクが高いため、避けたほうがいい。

糖質と脂質は、どちらも体内でのエネルギー源として重要な役割を担っている。そのため両方を同時に制限するとエネルギー不足に陥ってしまい、体調不良を引き起こす可能性がある。

また、極端な栄養素の制限は筋肉量の減少や基礎代謝の低下につながり、リバウンドのリスクを高める。脂質カットを意識した食生活ではタンパク質や脂質も控えめになりがちなので、脂質の分を補うイメージで糖質を摂取すべき。

摂りすぎには注意しつつ、上手に底上げすることが健康的なダイエットの秘訣といえそう。

ダイエットを続けるポイントは、一度にたくさんやろうとしないことです。たとえば夜ごはんを少し減らしてその分を朝に回す、調味料の量をいつもより控えめにするなど、今日から自分にできそう!と思える簡単なことから始めるとよいでしょう。

無意識でできるようになったら次のステップに進み、脂質を摂りすぎない習慣を身に着けてください。

「脂質制限ダイエット」がおすすめな人

栄養素は過剰な摂取も、過剰に制限することも身体に悪影響を及ぼすことがある。脂質もやみくもに制限するのではなく、「1日にどれくらい必要なのか」を把握してコントロールすることが大切。

1日に必要な脂質の量は以下の通り。自分の食事内容を振り返り、基準量と比べてみよう。ただし、大さじで計算した脂質の分量も紹介しているが、脂質は卵や肉類、ナッツなど食品の中にも含まれているので、あくまで目安として覚えておこう。

【1日に必要な脂質量】

必要摂取エネルギー×0.25※÷9

※PFCバランスを参考にしたときの中央値

【早見表】

男性

| 身体活動量 | 必要摂取エネルギー | 必要な脂質量 | 大さじで計算すると |

| 身体活動量が低い | 2000〜2400kcal | 55.6〜66.7g | 約4.5〜5.5杯 |

| 身体活動量がふつう以上 | 2400〜3000kcal | 66.7〜83.3g | 約5.5〜7杯 |

女性

| 身体活動量 | 必要摂取エネルギー | 必要な脂質量 | 大さじで計算すると |

| 身体活動量が低い | 1400〜2000kcal | 38.9〜55.6g | 約3〜4.5杯 |

| 身体活動量がふつう以上 | 2000〜2400kcal | 55.6〜66.7g | 約4.5〜5.5杯 |

身体活動量の目安

| 低い | 立ち仕事や移動、重い荷物の運搬などが多い仕事、激しい運動を定期的におこなっている人 |

| ふつう | デスクワークが中心、軽い運動や散歩をする人 |

| 高い | 1日を通して座っているなど、動かない時間がほとんどの人 |

参照:農林水産省『一日に必要なエネルギー量と摂取の目安』

ここでは脂質が上記に記載した一日に必要な量を超えやすい人や、脂質制限をおすすめできる人を5つのパターンで紹介。

- 中性脂肪やコレステロール値が気になる人

- 動物性タンパク質の摂取量が多い人

- 外食や洋食、中華を好んでよく食べる人

- スナック菓子をよく食べる人

- マヨネーズやタルタルソースなどをついついかけすぎてしまう人

脂質制限ダイエットは、無意識のうちに脂質を多く摂取している傾向がある人に向いています。コンビニ食や外食で洋食や中華を好んで食べたり、ナッツやチーズを頻繁に食べたり、マヨネーズやタルタルソースなどの調味料を多用すると脂質を過剰に摂取してしまう可能性が高くなります。

ただし、脂質は完全に制限するのではなく、1日の目安分量におさまるようにコントロールすることが大切です。

中性脂肪やコレステロール値が気になる人

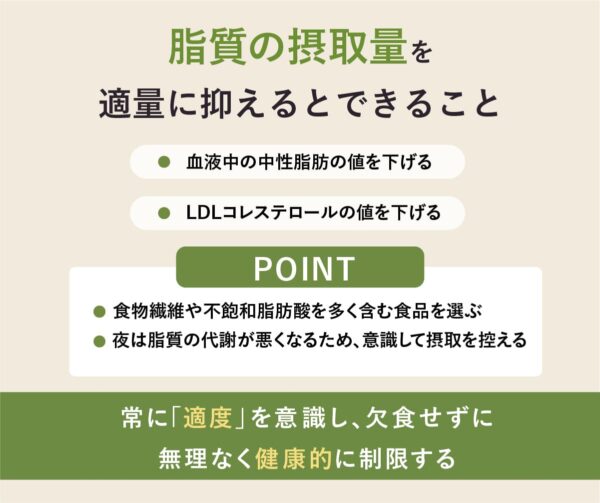

脂質制限ダイエットは、中性脂肪やコレステロールの値が高めの人におすすめ。

脂質の摂取量を適量に抑えることで、血液中の中性脂肪やLDLコレステロールの値を下げる効果が期待できる。とくに夜は脂質の代謝が悪くなるため、意識して動物性脂肪の摂取を控えて。

また、脂質の代わりに食物繊維や不飽和脂肪酸を多く含む食品を選ぶことで、血液サラサラ効果も期待できるといわれている。

急激な脂質制限は身体に負担がかかるため、徐々に脂質を減らしていくのがポイント。常に適度を意識して、無理なく健康的に痩せていこう。

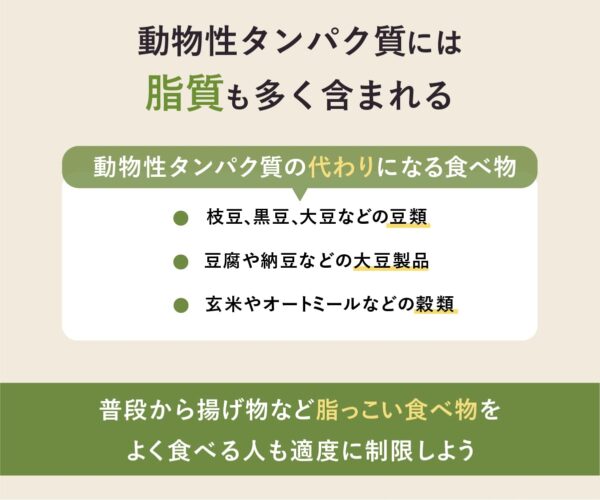

動物性タンパク質の摂取量が多い人

肉類や卵、乳製品などの動物性タンパク質を多く摂取している人も、脂質制限ダイエットが向いている。動物性タンパク質には脂質も多く含まれているため、脂質の過剰摂取につながりやすい。

また、普段から油っこい食べ物をよく食べる人も脂質を適度に制限すべき。脂質制限ダイエットでは動物性タンパク質の摂取量を控えめにし、代わりに植物性タンパク質を積極的に取り入れることがポイント。

大豆製品や豆類、穀物などの植物性タンパク質は脂質が少なく、食物繊維も豊富に含まれている。動物性タンパク質と上手に組み合わせることで、バランスよく栄養を摂ることができる。

外食や洋食、中華を好んでよく食べる人

外食のなかでもとくに洋食や中華は油を使う料理が多く、和食よりも脂質の摂取量が多くなりやすい。また、ラーメンやパスタ、ピザなどの一品料理は野菜などを意識して食べないと栄養バランスが崩れやすいため注意が必要。外食をする際には和定食など、脂質が少なく栄養バランスが整いやすい食事を意識してみて。

スナック菓子をよく食べる人

スナック菓子は油で揚げたものや、チーズやチョコレートなど脂質を多く含む食べ物との組み合わせが多く、自然と摂取する脂質量が多くなりやすい。また、「ノンフライ」と記載がある商品でも焼いたものに油を吹き付けてコーティングし、風味をよくしている商品も多いので注意しよう。

スナック菓子を毎週食べる習慣がある場合は、全く食べない1週間を試しにつくってみてお菓子の必要性を改めて考えてみるのもおすすめ。

マヨネーズやタルタルソースなどをついついかけすぎてしまう人

マヨネーズやタルタルソース、オイルの入ったドレッシングは脂質が調味料のなかでもとくに多い。揚げ物や焼き物、サラダなど相性のよい食べ物が多く、ついついかけすぎてしまうことも。

調味料のかけすぎを意識してやめるだけでも手軽に余分な脂質をカットできるので、調味料のコントロールはダイエットの第一歩としてもおすすめ。

「脂質制限ダイエット」の4つのメリット

正しくおこなえば健康的に痩せられる脂質制限ダイエット。おもな4つのメリットを紹介。

- 効率よく摂取エネルギーが減らせて痩せやすい

- 筋肉量が減りづらいのできれいに減量できる

- 生活習慣病など病気の予防につながる

効率よく摂取エネルギーが減らせて痩せやすい

脂質制限ダイエットは、脂質の摂取量を減らすことで効率的なカロリー制限がかなうダイエット方法。脂質は1gあたりのエネルギー量が多いため、摂取量を制限すると自然と総摂取エネルギー量を減らせる。

また、脂質は摂りすぎると体脂肪として蓄積されやすいという特徴がある。そのため、脂質を制限することで体脂肪の蓄積を防ぐことができる。

筋肉量が減りづらいのできれいに減量できる

脂質制限ダイエットでは、タンパク質や炭水化物の摂取量は維持したまま、脂質のみを制限する。筋肉の材料となるタンパク質を減らす必要がないため、筋トレを適度に組み込むことで筋肉量を維持し、きれいに痩せられる。

単純にカロリー制限だけをした場合、筋肉量の減少とともに基礎代謝の低下を招くが、脂質制限なら問題なし。体脂肪だけを効果的に減らせるため、キレイなボディラインを目指せるのが大きな魅力。

生活習慣病など病気の予防につながる

脂質の過剰摂取は肥満だけでなく、高血圧や動脈硬化、糖尿病など、さまざまな生活習慣病のリスクを高める。とくに、肉類や乳製品に多く含まれる飽和脂肪酸はコレステロール値を上昇させ、動脈硬化や心疾患のリスクにつながるため要注意。

脂質制限ダイエットをおこなうことで、これらの生活習慣病の予防効果が期待できる。単なるダイエットではなく健康的な身体づくりにも役立つので、上手に活用したい。

ダイエット中の脂質摂取量(1日あたり)の目安

脂質は摂りすぎることも過剰に不足してしまうこともよくない。ダイエット中の1日の脂質摂取量を覚えて、自分に最適な量をチェックしよう。

- 【基本】総摂取カロリーの20〜25%以内

- 年齢、性別、運動量によっても異なる

【基本】総摂取カロリーの20〜25%以内

ダイエット中の1日の脂質摂取量は、総摂取エネルギーの20~25%程度に抑えるのが基本。脂質は夜の時間帯に代謝が悪くなる傾向があるので、夕食時に制限するとよい。

具体的な量を算出するには、次の計算式を活用する。たとえば1日の総摂取エネルギーを1600kcal内に収める場合、20%のエネルギーは

- 1600×0.2=320kcal

になる。脂質は1gあたり9kcalなので、320÷9=約35gが1日の脂質摂取量の上限。この目安を守ることでエネルギーバランスが偏ることなく、健康的に減量を進められる。

なお、大豆や豆類、魚、肉などにはもともと脂質が適量含まれているため、あえてオイルなどを加えなくても食材だけで十分な脂質量の確保が可能。

とくに動物性タンパク質は脂質が多いので、動物性食材をよく食べている人は「脂質を摂りすぎていないか」「植物性の脂質をしっかり摂れているか」を今一度確認しておこう。

年齢、性別、運動量によっても異なる

脂質摂取量の目安は、あくまでも一般的な基準。年齢や性別、運動量などの個人差によって、最適な脂質の摂取量は異なる。

たとえば、「若い人や男性、運動量の多い人」は基礎代謝量が高いため、脂質を多めに摂取しても問題ない。一方で「高齢者や女性、運動不足の人」は、少なめに抑える必要がある。

自分に合った脂質摂取量を見極めることが、ダイエット成功のカギを握る。体重や体脂肪率の変化をチェックしながら、自分に合った脂質摂取量を見つけよう。

男性の目安摂取量

| 年齢区分 | 活動量 | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | レベル Ⅰ | 54.3 | 59.3 | 64.2 | 69.1 | 74.1 | 79.0 | 83.9 |

| レベル Ⅱ | 63.4 | 69.1 | 74.9 | 80.6 | 86.4 | 92.2 | 97.9 | |

| レベル Ⅲ | 72.4 | 79.0 | 85.6 | 92.2 | 98.8 | 105.3 | 111.9 | |

| 30〜49歳 | レベル Ⅰ | 51.6 | 56.3 | 60.9 | 65.6 | 70.3 | 75.0 | 79.7 |

| レベル Ⅱ | 60.2 | 65.6 | 71.1 | 76.6 | 82.0 | 87.5 | 93.0 | |

| レベル Ⅲ | 68.8 | 75.0 | 81.3 | 87.5 | 93.8 | 100.0 | 106.3 | |

| 50〜64歳 | レベル Ⅰ | 50.0 | 54.5 | 59.0 | 63.6 | 68.1 | 72.7 | 77.2 |

| レベル Ⅱ | 58.3 | 63.6 | 68.9 | 74.2 | 79.5 | 84.8 | 90.1 | |

| レベル Ⅲ | 66.6 | 72.7 | 78.7 | 84.8 | 90.8 | 96.9 | 102.9 | |

| 65〜74歳 | レベル Ⅰ | 49.5 | 54.0 | 58.5 | 63.0 | 67.5 | 72.0 | 76.5 |

| レベル Ⅱ | 57.8 | 63.0 | 68.3 | 73.5 | 78.8 | 84.0 | 89.3 | |

| レベル Ⅲ | 66.0 | 72.0 | 78.0 | 84.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 |

| 年齢区分 | 活動量 | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | レベル Ⅰ | 41.4 | 46.0 | 50.6 | 55.3 | 59.9 | 64.5 | 69.1 |

| レベル Ⅱ | 47.9 | 53.2 | 58.6 | 63.9 | 69.2 | 75.2 | 80.6 | |

| レベル Ⅲ | 51.8 | 57.5 | 63.3 | 69.0 | 74.8 | 85.9 | 92.1 | |

| 30〜49歳 | レベル Ⅰ | 42.2 | 46.9 | 51.6 | 56.3 | 60.9 | 63.9 | 68.4 |

| レベル Ⅱ | 49.2 | 54.7 | 60.2 | 65.6 | 71.1 | 74.5 | 79.8 | |

| レベル Ⅲ | 56.3 | 62.5 | 68.8 | 75.0 | 81.3 | 85.2 | 91.3 | |

| 50〜64歳 | レベル Ⅰ | 40.9 | 45.4 | 50.0 | 54.5 | 59.0 | 60.4 | 64.7 |

| レベル Ⅱ | 47.7 | 53.0 | 58.3 | 63.6 | 68.9 | 70.4 | 75.5 | |

| レベル Ⅲ | 54.5 | 60.6 | 66.6 | 72.7 | 78.7 | 80.5 | 86.3 | |

| 65〜74歳 | レベル Ⅰ | 40.9 | 45.4 | 50.0 | 54.5 | 59.0 | 60.4 | 64.7 |

| レベル Ⅱ | 47.3 | 52.5 | 57.8 | 63.0 | 68.3 | 70.4 | 75.5 | |

| レベル Ⅲ | 54.0 | 60.0 | 66.0 | 72.0 | 78.0 | 80.5 | 86.3 |

身体活動量の目安

| レベル Ⅰ(低い) | 立ち仕事や移動、重い荷物の運搬などが多い仕事、激しい運動を定期的におこなっている人 |

| レベル Ⅱ(ふつう) | デスクワークが中心、軽い運動や散歩をする人 |

| レベル Ⅲ(高い) | 1日を通して座っているなど、動かない時間がほとんどの人 |

年齢を重ねると皮膚や髪のうるおいを保つ物質が少なくなるので、どうしても乾燥しやすくなります。代謝の低下から若い頃よりも痩せにくくなることを考えると、無理なダイエットは禁物です。

脂質を摂るときは良質なものを適量摂取することを心がけましょう。

とりすぎてしまいがちな脂質を制限するコツ

簡単に思える脂質制限ダイエットだが、コツをおさえて実践しないと効果が出ないばかりか、体調不良など悪影響が出る可能性も。スムーズな減量をかなえるため、正しいやり方と失敗しないコツを知っておこう。

- 蒸す・茹でるなど調理法を工夫する

- オメガ3・9系の良質な脂質を摂取する

- コンビニ、洋食・中華などで食事をする頻度を調整する

- 調味料の隠れた脂質にも注意する

- 適度な運動を取り入れて痩せ体質を目指す

蒸す・茹でるなど調理法を工夫する

脂質制限ダイエットを成功させるには、調理法の工夫も重要。肉や魚を揚げたり、炒めたりすると余分な脂質が加わり、エネルギーオーバーにつながる。ダイエット中の食事は蒸す、茹でるなどの調理法を活用すると、食材本来の脂質のみを摂りやすい。

また、野菜を積極的に取り入れてボリュームを増やすのも効果的。たくさん食べることで満腹感が得られ、自然とカロリー制限ができる。野菜は加熱調理するとかさが減るので、量を食べたいときは生ではなく、ひと手間加えることを意識して。

なお、脂質制限中に限らず、食事をする際は普段よく食べる食材の脂質含有量を把握しておくことも大切。お惣菜などの加工品でも、工夫次第で脂質の量は減らすことができる。

お惣菜の揚げ物なら、お皿との間にキッチンペーパーを敷いてから電子レンジで温めます。こうすることで余分な油が吸い取られ、脂質の摂りすぎを防ぎやすくなるでしょう。些細なことに感じるかもしれませんが、脂質制限中は積み重ねが大切です。

オメガ3・9系の良質な脂質を摂取する

脂質制限ダイエットは単に脂質を減らせばいいというわけではなく、良質な脂質を適度に摂取するのも大切。

脂質は消化吸収に時間がかかるため、適量摂ることでお腹が空きにくくなり、空腹によるストレスがかかりにくくなる。カロリー不足による基礎代謝低下や血糖値の乱れも防げるため、良質な油は意識して摂取しよう。

なお、ダイエットによいといわれている脂質には、オメガ3系脂肪酸やオメガ9系脂肪酸などの不飽和脂肪酸がある。オメガ3系は「魚油」「アマニ油」、オメガ9系は「オリーブオイル」「アボカド」に多く含まれていて、代謝アップや血液をサラサラにする効果が期待できる。それぞれバランスよく摂取することが大切なので、普段あまり摂らない人は意識して取り入れてみて。

オメガ3系脂肪酸には、「α-リノレン酸」と魚に含まれる「DHA・EPA」があります。α-リノレン酸は体内でDHAとEPAに変換されるので、魚を食べなくても「アマニ油」や「えごま油」などで摂取できます。

一方、DHAとEPAを直接摂りたいときはサバ缶を100g(約半分)食べれば、1日の必要摂取量は満たされます。自分がよく食べる食品に含まれる油の種類はなにか、分量はどれくらいが適量なのか、ぜひチェックしてみましょう。

コンビニ、洋食・中華などで食事をする頻度を調整する

コンビニや外食で提供している料理は、おいしさを担保するために脂質が多く含まれやすい傾向がある。とくに洋食や中華は油をベースに使った焼き物や揚げ物、麺類が多く、1日に摂取する目安の脂質量をオーバーしやすい。

外食やコンビニの料理で食事を済ませる頻度が多い場合は、毎週食べているものを隔週、隔週食べているものを月に1回など少しずつ減らしていくだけでも月単位で摂取する余計な脂質の量をカットできる。

脂質制限は「食べてはいけない」と考えるのではなく、外食などで必要以上に脂質を摂取した後の調整を意識して1週間単位、1ヶ月単位で摂取の目安量をキープすることが重要です。例えば、焼肉やバイキングで脂質を多く摂った場合は翌日の食事を軽めにするなど、基準の範囲に戻すためのコントロールを意識するとダイエット中でも食事が楽しくなります。

調味料の隠れた脂質にも注意する

脂質制限ダイエットをおこなう際は、料理に使う調味料の脂質量にも注意が必要。マヨネーズやドレッシング、ごま油など、日常的によく使う調味料には意外と多くの脂質が含まれている。食品のパッケージに記載された栄養成分表示を確認し、脂質量を把握しよう。

たとえば、マヨネーズ大さじ1杯(15g)には、約11gの脂質が含まれている。ノンオイルドレッシングでも、100gあたり10g程度の脂質が含まれているものがある。これらの調味料を使いすぎると、知らず知らずのうちに脂質摂取量が増えてしまう。

ノンオイルドレッシングやマヨネーズタイプの調味料は控えめにし、ポン酢やレモン汁、塩こしょうなどを活用するといい。また、最近はオイルフリーやノンオイルなどと表示されている調味料もよく見かける。このような商品は脂質が少ない分、糖質が多く、ダイエット中はかけすぎに注意したい。塩分の過剰摂取にもつながるので、健康によさそうだからと過信しないこと。

ヘルシーさをうたっている調味料でも、塩分量には言及していない商品は珍しくありません。もし野菜になにかドレッシングをかけたいと思ったときは、オリーブオイルと塩でシンプルな味付けをするのがおすすめです。

これにより身体によいオイルを摂取でき、塩分量も自分でコントロールできるので、市販のものよりも健康的な食事が可能です。

適度な運動も取り入れて痩せ体質を目指す

脂質制限ダイエットの効果を高めるには、適度な運動を取り入れることも大切。運動は脂肪の燃焼を促進し、基礎代謝を上げる効果がある。ウォーキングやジョギング、水泳など自分に合った運動を選んで、少しずつ始めてみよう。

また、筋トレを取り入れるのもおすすめ。筋肉量が増えれば基礎代謝が上がり、脂肪が燃えやすい体質になる。食事と運動どちらも取り入れて、理想の体型を目指そう。

脂質制限ダイエット中におすすめの低脂質の食べ物8選

カロリーが高いものはなんとなくわかっても、脂質となるといまいちイメージが湧かないという人も多いはず。脂質が少ない食べ物を覚えておけば、ダイエット時の参考になる。

比較的手に入りやすい、脂質制限ダイエット中におすすめの食べ物を紹介。

- そば

- バナナ

- 葉物野菜

- 鶏むね肉

- 干し芋

- 豆腐

- 玄米

- 無脂肪ヨーグルト

そば

そばは低GI食品で脂質が少なく、ダイエットに適した食べ物。「100gあたり約340kcal」で、脂質は2g程度と低い。

また、食物繊維が豊富に含まれているため、満腹感が得られやすいのも魅力。加えて、そばには「ルチン」というポリフェノールの一種が含まれていて、血液の流れをよくする効果も期待できる。

バナナ

バナナも低GI食品で、栄養価の高い果物。「100gあたり約86kcal」で、脂質はわずか0.2g。カリウムやビタミンB6、食物繊維も豊富に含まれていて、ダイエットに最適。

また、バナナに含まれる食物繊維には腸内環境を整える効果も期待できる。便秘解消や肌荒れ防止にも役立つため、美容面でもおすすめ。

葉物野菜

野菜は低エネルギーで栄養価が高く、ダイエットに欠かせない食材。たとえば、キャベツ100gあたりで約20kcal、脂質は0.1g。ほうれん草ならカロリーは約20kcal、脂質は0.3g。ビタミン、ミネラル、食物繊維も豊富に含まれていて、身体の調子を整えてくれる。

また、野菜は低カロリーながらボリュームがあるため、満腹感が得られやすい。脂質制限ダイエット中は積極的に野菜を摂取して、健康的に痩せることを目指そう。

鶏むね肉

鶏むね肉やささみは、高タンパク・低脂肪の優れたダイエット食材。100gあたり約110kcal、脂質は1.2gと低い。

一方で、タンパク質は約23gと豊富に含まれている。タンパク質は筋肉の材料となり、基礎代謝を上げる効果がある。また、満腹感が得られやすく、食べ過ぎ防止にも役立つ。

干し芋

干し芋は、低脂質でヘルシーなダイエットおやつ。100gあたり約250kcal、脂質は0.2gとかなり低め。加えて、食物繊維が豊富に含まれているため、腸内環境を整える効果が期待できる。

また、干し芋にはビタミンやミネラル、ポリフェノールなどの栄養素も豊富。自然の甘みがあるため、甘い物がほしいときのおやつにおすすめ。

豆腐

豆腐は、低エネルギー・高タンパクな優れたダイエット食材。木綿豆腐100gあたり約72kcal、脂質は3.6g。絹ごし豆腐なら、100gあたり約56kcal、脂質は2.8g。

また、タンパク質の含有量は木綿豆腐で6.6g、絹ごし豆腐で4.8gと豊富。大豆イソフラボンも多く含まれている。料理の幅が広く、使い勝手のよさも魅力的。

玄米

玄米は100gあたり約356kcaと高めだが、脂質は2.8gと低脂質。精製される前の玄米の外皮や胚芽などが残っている状態の米を指し、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富なのが特徴。玄米の食物繊維は白米の約5倍で、満腹感が得られやすく便秘解消にも効果的。

また、玄米に含まれるGABA(ギャバ)には、ストレス緩和効果もあるといわれている。脂質制限ダイエット中は、白米の代わりに玄米を取り入れて、健康的な減量を目指そう。

無脂肪ヨーグルト

無脂肪ヨーグルトは、低エネルギー・高タンパクなダイエットにぴったりの食品。100gあたり約41kcal、脂質は0.1g以下と低い。

一方で、タンパク質は約4.3gとしっかり含まれているため、筋肉量を維持しながらきれいに痩せたい人にもおすすめ。また、乳酸菌が豊富に含まれていて、腸内環境を整える効果が期待できる。

脂質制限ダイエット中は避けたほうがよい食べ物8選

効率的な減量を目指すなら、避けたほうがいい食べ物も知っておくべき。脂質制限中はもちろん、ダイエット終了後も食べ過ぎは避けたいものばかりなので、健康管理のためにもおさえておこう。

- 揚げ物、炒め物

- 脂身の多い肉、加工肉

- トランス脂肪酸を含んだ脂

- インスタント食品

- ファストフード

- ケーキやシュークリームなどの洋菓子

- マヨネーズ、ドレッシング類

- チーズ、生クリーム

揚げ物、炒め物

揚げ物や炒め物は調理の過程で多量の油が使われるため、脂質が多く高エネルギー。

たとえば、とんかつ(ロース)100gあたり約404kcal、脂質は28.5g。フライドポテト100gなら約314kcal、脂質は15.6g。

このように、揚げ物や炒め物は脂質やエネルギーが高くなりがちなので、ダイエット中は避けたほうがよい。ダイエット中は蒸す、茹でる、焼くなどの調理法を活用して、ヘルシーに仕上げよう。

脂身の多い肉、加工肉

脂身の多い肉や加工肉は脂質が多く、高エネルギーな食品。たとえば、豚バラ肉100gあたり約395kcal、脂質は33.3g。ベーコン100gなら約458kcal、脂質は41.7g。

脂身の多い肉や加工肉は脂質やカロリーが高くなりがちなので、ダイエット中は控えめにしたい。代わりに、鶏むね肉やささみなどの低脂肪な部位を選ぼう。

トランス脂肪酸を含んだ脂

トランス脂肪酸は植物油を加工する過程で生成される脂肪酸の一種で、マーガリンやショートニングをはじめ、バターなどにも含まれている。

トランス脂肪酸は悪玉コレステロールを増やし、動脈硬化のリスクを高めるなど摂り過ぎると健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、ダイエット中に限らず食べすぎは避けるべき。

最近はトランス脂肪酸の少ないマーガリンなども出ているので、原材料表示やメーカーの公式サイトもチェックしてみて。

また、トランス脂肪酸は肥満や糖尿病、心疾患などの生活習慣病とも関連があるとの指摘も。そのため、とくにコレステロール値が高めの人は摂取を控えたい。代わりに、オリーブオイルやごま油などの植物油を使って、必要な脂質量を満たせるよう調整しよう。

インスタント食品

インスタント食品は手軽で便利な反面、脂質やエネルギーが高い傾向にある。たとえば、カップ焼きそば1食(120g)あたり約471kcal、脂質は17.8g。カップラーメン1食(77g)なら約359kcal、脂質は14.4gと、カロリーに対する脂質量が比較的多い。

インスタント食品はどうしても自炊するのが難しいとき以外は避け、自分で野菜たっぷりの料理を作るのがヘルシーな食生活のコツ。時間がないときはコンビニの副菜サラダを活用するなど、上手に脂質をカットして。

なお、カップ麺のなかには比較的ヘルシーなイメージの「ノンフライ麺」もある。確かにノンフライ麺は通常の麺に比べて低エネルギー・低脂質だが、100gあたり6.4gの脂質が含まれている(通常の麺は100gあたり19.7gの脂質)。

スープのなかにも脂質は含まれているので、ノンフライ麺だからといって安心してはいけない。

商品パッケージだけを見て判断するのではなく、食品成分表などを参考にすると食材を選びやすくなります。大切なのは自分の現在の食事内容が適切か改めて見直す姿勢を持つことです。

インスタント食品であっても、プラスで野菜を入れてみるなどアレンジすれば、栄養価が整うことも多々あります。あまり神経質になりすぎると食事が楽しくなくなってしまうので、ストレスを感じない程度に意識しましょう。

ファストフード

ファストフードは、手軽でおいしい反面、脂質やエネルギーが高い。

たとえば、ハンバーガー1個(約120g)あたり約350kcal、脂質は15g程度。ポテトフライ(M)1個なら約410kcal、脂質は22g程度と、高カロリー・高脂質。

ファストフードをはじめ、基本的に外食は脂質が多めだと考えておくと、過剰な脂質摂取を防ぎやすい。外食する機会があるときは野菜中心のメニューを選んだり、ドレッシングを別添えにしたりなどの工夫をすることが大切。

ケーキやシュークリームなどの洋菓子

ケーキやシュークリームなどの洋菓子は砂糖や生クリームがたっぷり使われていて、脂質やエネルギーが高め。

たとえば、ショートケーキ1個(約85g)あたり約321kcal、脂質は17.8g。シュークリーム1個(約75g)なら約256kcal、脂質は16.8g。間食メニューを選ぶときは、果物やヨーグルト、おからを使ったお菓子などを優先しよう。

マヨネーズ、ドレッシング類

マヨネーズやドレッシングは油脂を多く含んでいるため、脂質やエネルギーが高い傾向にある。

たとえば、マヨネーズ大さじ1杯(約15g)あたり約100kcal、脂質は11g。ドレッシング大さじ1杯(約15g)なら約60kcal、脂質は5g程度。

マヨネーズやドレッシングは少量でもエネルギーや脂質が高いので、ダイエット中は控えめにしたい。サラダを食べるときはノンオイルドレッシングやポン酢、レモン汁などを使うとよい。

チーズ、生クリーム

チーズや生クリームは、乳脂肪分が高く、脂質やエネルギーが高めな食品。

たとえば、チェダーチーズ100gあたり約403kcal、脂質は33.1g。生クリーム100gなら約451kcal、脂質は47.5gとかなり高い。

反面、カルシウムなどの栄養素が豊富なので、完全に避けるのではなく、量を調整するのがポイント。低脂肪タイプのチーズやヨーグルトも上手に活用しよう。

「脂質制限ダイエット」をはじめたての人向けのご飯・おかず3選

脂質制限ダイエットでは、徐々に脂質をカットするなど、満腹感のある食事をすることが継続するためのポイント。急激に食事量を減らすことでストレス・ドカ食いによるリバウンドや、筋肉量減少によって痩せにくく太りやすい身体になるリスクも。

ここでは、脂質制限ダイエットをはじめたての人に向けたマイルドなメニューを紹介するので、参考にしてみよう。

- 鶏そぼろ丼

- 焼き春巻き

- ノンオイル缶で和えた和風パスタ

- ささみときゅうりの和物

- 白身魚のホイル蒸し

鶏そぼろ丼

そぼろは脂質が少なめ。より脂質を少なくするのであれば、胸肉のひき肉を使うと脂質はカットできます。

ご飯の量は一般的な量で。わからない場合はお茶碗によそったご飯にそぼろをかけてそぼろ丼にしましょう。丼物は食物繊維が不足しがちなので、野菜スープやサラダを添えるのがおすすめです。

焼き春巻き

標準的な揚げ春巻きで144kcal、焼き春巻きで101kcal、生春巻きで151kcal。揚げると油を吸収して脂質の摂取量も上がってしまいます。そのため、フライパンやトースターでカリッと焼いてしまう焼き春巻きがおすすめです。

焼き色が白っぽくなるので美味しくなさそう、、、という場合は少量の油を使うというのもマイルドな脂質制限です。調理油には、オリーブ油、菜種油、ひまわり油、亜麻仁油などの不飽和脂肪酸を多く含む油がおすすめです。

ノンオイル缶で和えた和風パスタ

茹でたパスタをノンオイルのツナ缶やサバ缶、塩昆布で和えたパスタ。トマトやブロッコリーなどの野菜と一緒に和えると満足感がアップします!

ささみときゅうりの和物

「ささみ」は鶏肉のなかでも低脂質高タンパクな部位。様子を見ながら600Wのレンジで2分ほど加熱するだけで、簡単に蒸すことができます。歯ごたえがあるきゅうりとさっぱりポン酢であえるだけで立派な低脂質おかずに。お好みで柚子胡椒などを加えても美味しく食べられます。

白身魚のホイル蒸し

白身魚は脂質の少ないタラやカレイがおすすめです。タラは冷凍でも骨が抜かれていて美味しく食べられるものが販売されているので、うまく活用してみましょう。きのこやにんじんなどの野菜をプラスすると、食物繊維も摂取しやすくなり、いろどりのよいおかずに仕上がります。

脂質の摂り過ぎが心配な人におすすめのコンビニご飯3選

コンビニご飯は手軽だが、ダイエット中であれば脂質を摂り過ぎないようなメニュー選びが大切。ここでは、脂質の少ないおすすめのコンビニご飯を紹介。

- 月見とろろそば

- カニカマちらし寿司

- おにぎり

月見とろろそば

そばは麺類の中でも食物繊維が豊富で、脂質も少ない食品です。タンパク質の量や食物繊維のバランスを考えて月見とろろそばにしましたが、ざるそばにお好みのサラダなどでもよいかもしれません。天ぷらやかき揚げが乗った商品は脂質が多く含まれるので、表示はよく確認しましょう。

サラダチキンとカット野菜の和物・おでん・味噌汁

低脂質高タンパクなコンビニのサラダチキンは、塩分が多めで味つけられていることもあるので、そのままカット野菜とあえるとドレッシング要らずで楽しめる副菜に。

おでんはだいこんやこんにゃく、しらたきを選ぶと簡単に食物繊維をプラスできます。基本的に和食は油を使用する料理が少ないため、和食のイメージで献立をたてると脂質が少なくなる可能性が高まります。

おにぎり

脂質が低いだけでなく、気軽に糖質を摂取できるのでよいです。コンビニおにぎりの種類はかなりバリエーションがあるので、飽きがこないのもよいでしょう。

昆布以外にも梅、鮭、おかかなどは脂質が少ない傾向があります。購入する際はよく表示を見ることが大切ですね。

手軽に作れる!脂質制限中の1日の食事メニュー例

脂質制限をするダイエット中だと、「何を食べて、何を避けるべきなのか」を意識した献立を考えるのも一苦労。そんなときに役立つ、理想的な朝・昼・夜(3食)のメニューを紹介。どれも手軽に作れる献立になっているので、試してみて。

- 【朝】ご飯+ネギ納豆+ゆで卵+わかめの味噌汁+パイナップル

- 【昼】ご飯+サラダチキン卵とじ+グリーンサラダ

- 【夜】玄米ご飯+鱈とキャベツの酒蒸し+小松菜としめじの蒸し浸し+カボチャの胡麻味噌和え

この食事メニューでは、脂質制限をしつつも朝と昼に糖質とタンパク質をしっかり摂ることを重視しています。とくにタンパク質を朝食で摂ることは体内時計の観点からも重要で、1日の代謝を維持しやすくしたり、睡眠の質を高めやすくなったりする効果も期待できます。

すべての食事で脂質を極端に制限する必要はありません。夜は脂質の代謝が落ちるため、脂質を抑える効果的な時間帯としては夜ご飯にフォーカスするとよいでしょう。鱈などの低脂質な食材を活用して脂質を控えめにすることを意識してみましょう。

【朝】ご飯+ネギ納豆+ゆで卵+わかめの味噌汁+パイナップル

脂質制限は「エネルギー制限」ではありません。身体にエネルギーがないと体調を崩したり、倦怠感や疲労感を感じやすくなり、パフォーマンス低下につながるので、バランスよくしっかり食べることを意識しましょう。

朝のタンパク質+糖質、食物繊維も忘れずに!ネギやワカメは少し多くしてもOKです。

【昼】ご飯+サラダチキン卵とじ+グリーンサラダ

卵とじは電子レンジでも作れます。野菜は昼に少なくなりがちなので必ずつけ、ドレッシングはノンオイルのものを使いましょう。サラダチキンの代わりに胸肉を使えば塩分なども抑えられます。

【夜】玄米ご飯+鱈とキャベツの酒蒸し+小松菜としめじの蒸し浸し+カボチャの胡麻味噌和え

夜は血糖値が高くなりやすく、脂質の代謝が悪くなる時間帯なので、糖質と脂質どちらも抑えたいところ。主食のご飯は玄米にして糖質を抑え、主食副菜は全てスチーム料理に。蒸し器を使わない場合は電子レンジを活用するとよいでしょう。

「脂質制限ダイエット」に関するQ&A

脂質とカロリー、どちらを減らす方がいい?

A:脂質と同時にエネルギー量(カロリー)の制限も必要

脂質は炭水化物やタンパク質の2倍以上のエネルギーがあるため、脂質を減らすことでエネルギー制限も同時におこなえます。ただし、脂質を極端に制限するのは体調不良のリスクがあるため、注意が必要です。

ダイエット時は1日の総エネルギーの20~25%程度に脂質を抑え、適度な制限をおこなうのが理想的です。カロリー計算アプリなどを活用して、脂質とエネルギー量のバランスを管理しましょう。

外食やコンビニではどんなメニューを選ぶべき?

A:主菜・副菜・主食のバランスが整っているメニュー

外食では、ご飯(炭水化物)とタンパク質が多くなりがちです。反面、野菜(食物繊維)が足りないことが多いので、サラダを追加注文したり野菜の多いメニューを選んだりして、上手にバランスを取りましょう。

味が濃い調理は塩分過多によるむくみの原因になります。ラーメンは完全に汁を飲み干さないようにして、過剰に塩分を摂ってしまわないよう注意してください。

また、外食自体が悪いわけではありません。大切なのは外食の際のポイントを押さえること。完全に避ける必要はなく、野菜を増やすことを念頭に置く、味が濃い調理は食べすぎないなど、メニューに合わせて工夫をしましょう。

脂質制限中はお酒を飲まない方がいい?飲んでいいお酒は?

A:脂質制限に限らず、ダイエット時は控えた方がよい

アルコールは体内で優先的にエネルギーとして使われるため、脂肪の燃焼が抑制されてしまいます。結果、せっかくのダイエット効果が薄れてしまい、思うように体重が落ちない原因になります。

また、お酒に含まれるカロリーも無視できません。ビールや甘口のカクテルはとくにカロリーが高いため、なるべく避けるのがおすすめです。どうしても飲みたい場合は、ウイスキーや焼酎などの蒸留酒を選び、砂糖の入っていないソーダ割りやお湯割りで楽しんでください。

脂質制限ダイエットで便秘になったときの対処法は?

A:野菜や果物、豆類、雑穀などの食物繊維の豊富な食品を意識して食事に取り入れる

食物繊維は便のかさを増やし、腸の動きを活発にする働きがあり、ダイエット中の便秘予防・解消に効果が期待できます。また、水分不足も便秘の原因になるため、こまめな水分補給を心がけること。

便秘が続く場合は、乳酸菌飲料や発酵食品、オリゴ糖などの摂取も効果的です。必須ではありませんが、無理のない範囲で適度な運動も取り入れてみてくださいね。

ダイエット中は食事量が少ないために、便秘を起こしやすい傾向があります。病気が原因のものでなければ、基本的に食物繊維と水分で便秘の解消は可能です。どちらも腸内環境を整え、健康的な減量をするためには欠かせないものなので、ぜひ積極的に摂取しましょう。

脂質制限ダイエットで脂質異常症は改善する?

A:脂質異常症の改善に一部効果的ではある

脂質異常症とは血液中の脂質が高値を示す状態で、自覚症状はほとんどありません。そのため、ある日突然心筋梗塞や脳梗塞などを発症するケースも珍しくなく、早急な改善が必要です。

コレステロールや中性脂肪は食事から摂取する脂質がおもな材料になるため、脂質の摂取を控えることで血中の値を下げることができます。いきなり脂質量を減らすというよりは、長く続けられるような取り組み方が大切。欲張りすぎず、自分のペースで進めましょう。

なお、脂質異常症の原因は食事だけでなく、遺伝や生活習慣など、さまざまな要因が関係しています。脂質異常症と診断された場合はまず医師や管理栄養士に相談し、自分に合った改善方法を見つけることが大切です。

博士(理学) 管理栄養士

愛国学園短期大学 家政科 准教授、早稲田大学 ナノライフ創新研究機構 招聘研究員、(株)アスリートフードマイスター 認定講師、発酵料理士協会特別講師としても勤務。

「時間」という観点から、医学・栄養学・調理学の領域にアプローチすることを専門とする。科学的根拠を基にしたライフスタイルへのアドバイス、実体験を基にした食育活動や講演活動、料理教室も開催している。『食べる時間を変えるだけ! 知って得する時間栄養学』(宝島社/2022)、『10時間空腹リセットダイエット』(主婦の友社/2023)、他多数の書籍を執筆。

【所属】

愛国学園短期大学 家政科 准教授

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構 招聘研究員

あきはばら駅クリニック 非常勤管理栄養士

アスリートフードマイスター認定講師

発酵料理士協会特別講師