身体の中でも大きな筋肉群のひとつである「背筋」。基礎代謝の向上・ボディメイク・姿勢改善や肩こり解消など、背筋を鍛えることで得られるうれしい効果やメリットはたくさんある。背筋を鍛える際のポイントは、目的を踏まえて僧帽筋・広背筋・脊柱起立筋などの各部位にしっかりアプローチすること。この記事では、自宅やジムでできる背筋のトレーニング方法や目的別トレーニングメニューを紹介。

この記事の監修者

関根 綾さん

パーソナルジムDecision 代表トレーナー

この記事の検証者

山本 祐志郎さん

6年前に始めたハンドボールで培った瞬発力や体力を活かして、日々の生活や仕事にも前向きに取り組む。朝の公園ランニングやHIITトレーニングを日課とし、時にはヨガで心身を整えるなど、アクティブな日々を過ごしている。

本記事のリリース情報

ウェルビーイングに特化したWebメディアのインタビューのご紹介

背筋を効果的に鍛える3つのコツ

背筋は身体の後ろ側を支える大きな筋肉群。効果的に鍛えるためには、やみくもに動かすのではなく、目的と種目を明確にすることがポイント。ここでは背筋をしっかり鍛え上げるための3つのコツを紹介する。

- 目的で鍛える部位を変える

- 自重より重量を扱える種目が最適

- エクササイズで柔軟性を高める

目的で鍛える部位を変える

背筋群は、主に広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋で構成される。目的に応じてアプローチすべき部位も変わってくるため、狙った筋肉を発達させられるトレーニングを優先的に取り入れるようにしよう。

目的別おすすめのトレーニング

| 目的や効果 | アプローチすべき部位 | 優先したいトレーニング |

| 基礎代謝を向上させる | 広背筋、僧帽筋 | ラットプルダウン、シーテッドロウ、ダンベルローイング、シュラッグ |

| ボディメイクをする | 広背筋 | ラットプルダウン、シーテッドロウ |

| 姿勢を改善する | 脊柱起立筋、広背筋 | バックエクステンション、ラットプルダウン |

| 肩こりを予防する | 広背筋、僧帽筋 | シーテッドロウ |

監修者:関根

具体的な目的はなく背中をとにかく鍛えたい人は、広背筋をターゲットとしたラットプルダウン・シーテッドロウ・ベントオーバーロウの3種目を取り入れるのがおすすめです。

▼背中(広背筋)を鍛えるおすすめ3種目

「ラットプルダウン」のやり方・フォームや重量は?アタッチメント別の効果も紹介

「ラットプルダウン」はどこに効く?鍛えられる3つの部位 「ラットプルダウン」は主に広背筋を鍛えるトレーニング。大円筋や僧帽筋(そうぼうきん)のような背中の筋肉も.....

「シーテッドロー」のやり方や効果は?鍛えられる部位や適切な重量・回数も紹介

「シーテッドロー(シーテッドロウ)」はどこに効く?鍛えられる筋肉と効果 「シーテッドロー」は、背中の筋肉を鍛えるのに効果的なトレーニング。男性の場合は、主に広背.....

「ベントオーバーロウ」で背中を鍛える!やり方や重量、ダンベルを使った筋トレ方法を紹介

「ベントオーバーロウ(ベントオーバーローイング)」で鍛えられる部位と効果 「ベントオーバーロウ(ベントオーバーローイング)」は、バーベルやダンベルなどを利用し、.....

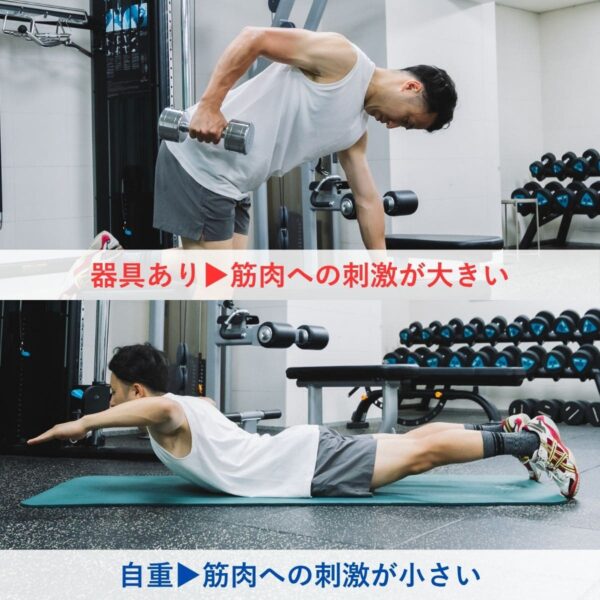

自重より重量を扱える種目を

背筋は身体の中でも大きな筋肉。そのため、自重種目では刺激が足りなくなることが多く、筋肥大には限界がある。また、自宅でのバックエクステンション・スーパーマンなどは、無理に可動域を広げると脊椎に負担がかかるためケガにつながることも。

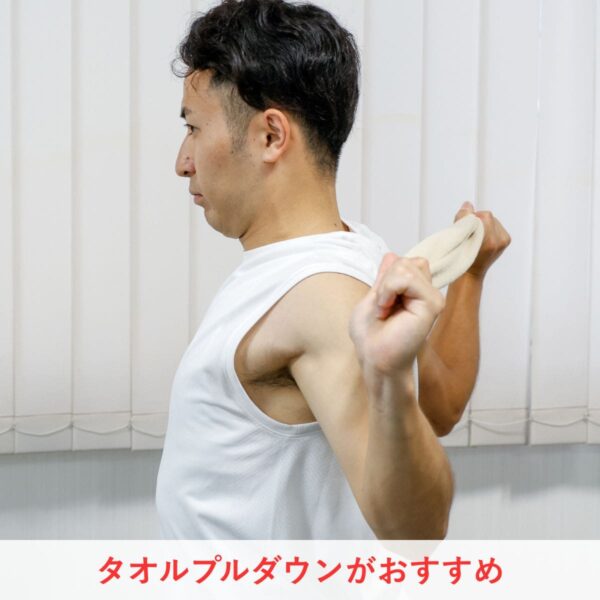

エクササイズで柔軟性を高める

背筋を鍛える際に、筋肉の柔軟性を高めることも大切。デスクワークや運動不足などで硬くなった背筋は動作範囲が狭くなり、結果として筋肉への刺激も弱くなる。特に広背筋は日常生活でも凝り固まりやすい部位であるため、スキマ時間や入浴後にタオルプルダウンなどの動的エクササイズをするのがおすすめ。

監修者:関根

タオルプルダウンやバックスクイーズなどの負荷が小さいトレーニングは、背筋を鍛える種目ではなくウォーミングアップや日々の肩こり予防のエクササイズ種目として取り入れるのが最適です。

【自重】背筋の筋トレメニュー6選(自宅編)

- タオルプルダウン

- バックスクイーズ

- バードドッグ

- バックエクステンション

- スーパーマン

- リバースプランク

タオルプルダウン

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

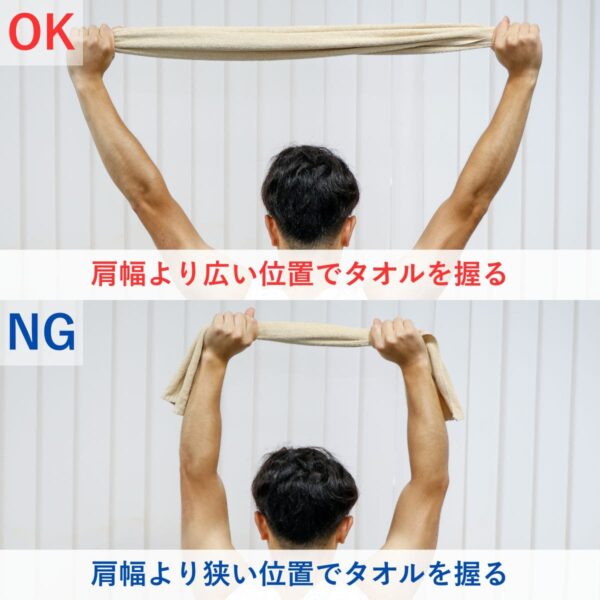

- 肩幅の1.5倍程度に両手を広げてタオルを持つ

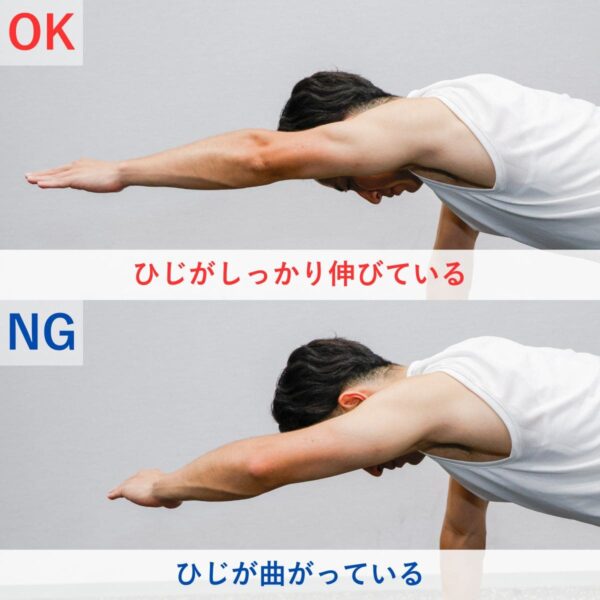

- タオルを張りながら、ひじを曲げる

- 肩かの位置までタオルをおとし、元の位置に戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | タオル |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- 手は肩幅より広くする

- タオルを肩の位置まで下げる

手は肩幅より広くする

タオルを肩の位置まで下げる

検証者:山本

手幅が狭すぎると広背筋ではなく腕に力が入りやすく、逆に広すぎると肩に負担がかかりやすかったです。

監修者:関根

タオルプルダウンは、自宅でも手軽にできるエクササイズです。広背筋の柔軟性を高めたり可動域を広げるためにも、お風呂上りなどに取り入れることをおすすめしています。

バックスクイーズ

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 背筋を伸ばしてうつ伏せになる

- 両腕を肩の高さで前方に伸ばす

- 肘を曲げながら肩甲骨を背中の中心に寄せる

- ゆっくりと元に戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 鍛えられる部位 | 特になし |

| 実施できる場所 | 広背筋、脊柱起立筋 |

|

負荷の調整 |

不可 |

- 可動域を広く、肩甲骨を寄せるイメージで

肩幅程度に手を狭くする

検証者:山本

ひじを後ろに引く方向がずれると背中ではなく腕に負荷が逃げやすくなりました。肘を骨盤に向かって下げる意識を持つと広背筋にアプローチしやすかったです。

監修者:関根

バックスクイーズは器具がなくても背中の収縮を意識しやすいエクササイズです。背筋を鍛える前のウォームアップにおすすめです。

バードドッグ

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 四つん這いの姿勢になる

- 片腕を身体の正面にまっすぐ伸ばす

- 同時に反対側の脚を後ろにまっすぐ伸ばす

- 数秒間キープ

- ゆっくりと元の姿勢に戻す

- もう一方の腕と脚も同様に繰り返す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋、体幹部腹横筋、大殿筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

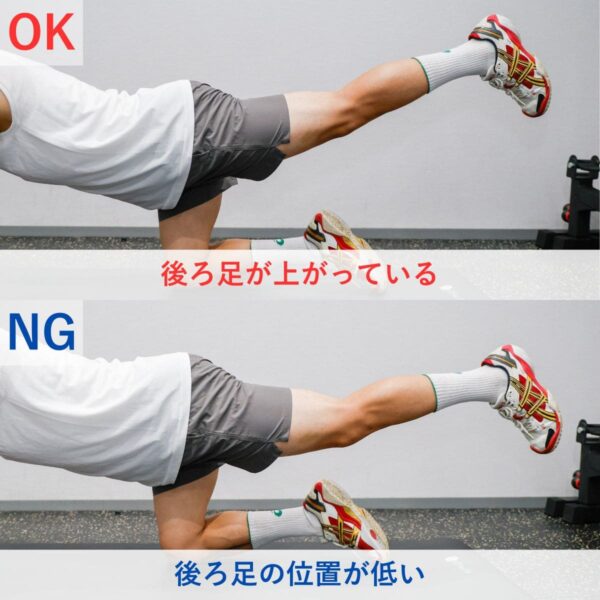

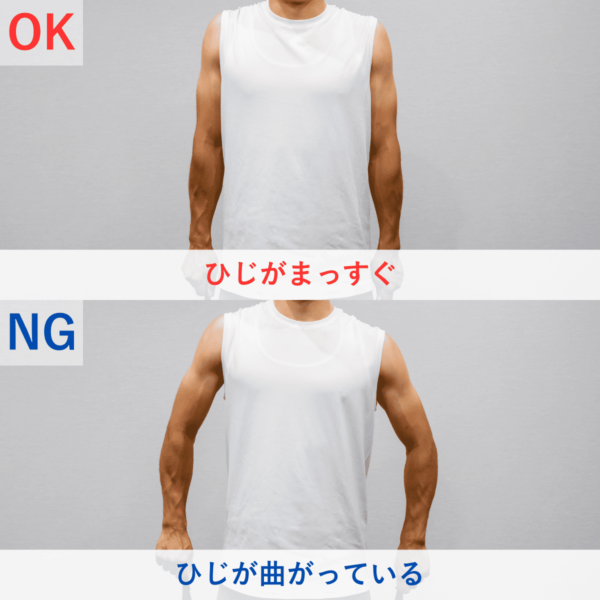

- 前に伸ばした腕のひじは曲げない

- 後ろ足は背中のラインより高くする

- 顔は斜め下を向いている状態にする

前に伸ばした腕のひじは曲げない

後ろ足は背中のラインより高くする

顔は斜め下を向いている状態にする

検証者:山本

腕のひじが曲がると体幹の安定が崩れやすく、肩に余計な力が入りました。後ろ足をしっかり背中のラインより上げると、お尻や背中にも効かせやすかったです。

監修者:関根

動作を急ぐとバランスが崩れやすいので、ゆっくり動かして姿勢を保つ意識が大切です。脊椎に余計な負担をかけないように、目線を床に固定して背筋を一直線に保つのがポイントです。

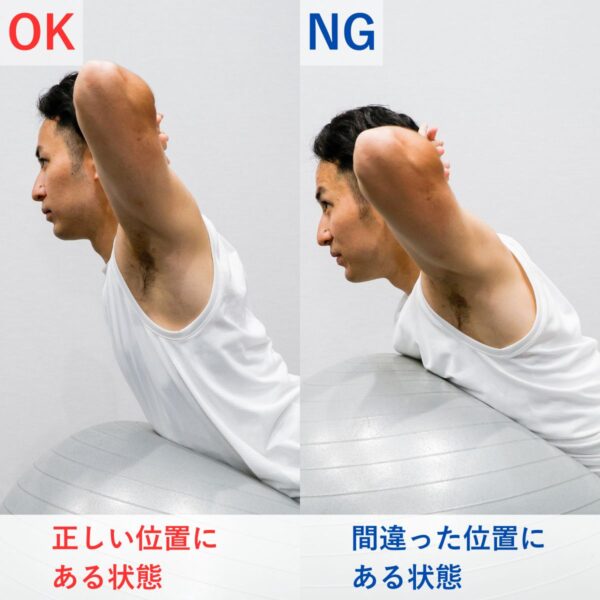

バックエクステンション

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- うつ伏せになり、両手を頭の後ろで組む

- 上半身を上げる

- ゆっくりと元の位置に戻す

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※可動域で負荷の調整可能 |

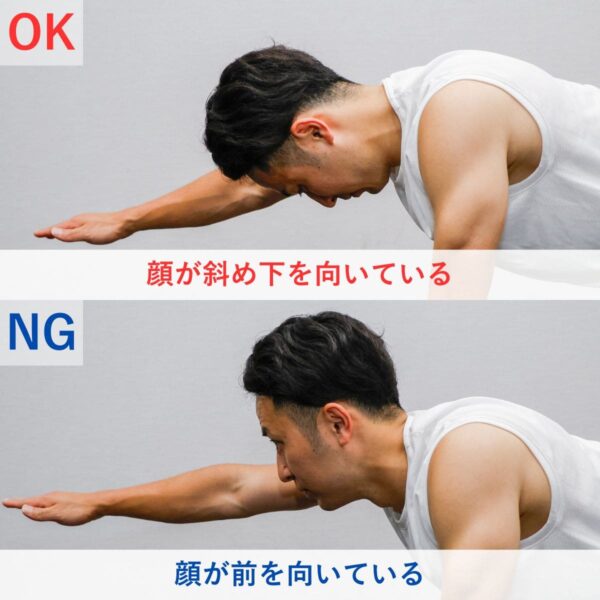

- 顔は上を向かない

- 両足は上げない

顔は上を向かない

両足は上げない

バックエクステンションの種類

| バランスボールを使ったバックエクステンション |

|

| ローマンチェアを使ったバックエクステンション |

|

| マシンを使ったバックエクステンション |

|

検証者:山本

顔を上げる・背中を反りすぎると首に負担がかかってしまいます。柔軟性は人によって違いますが、目線は床に向けて、首から背中が一直線になるよう意識すると安全です。

監修者:関根

バックエクステンションは自重で脊柱起立筋を鍛えられる種目ですが、可動域を確保するためにもバランスボールを使った方法がおすすめです。

スーパーマン

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

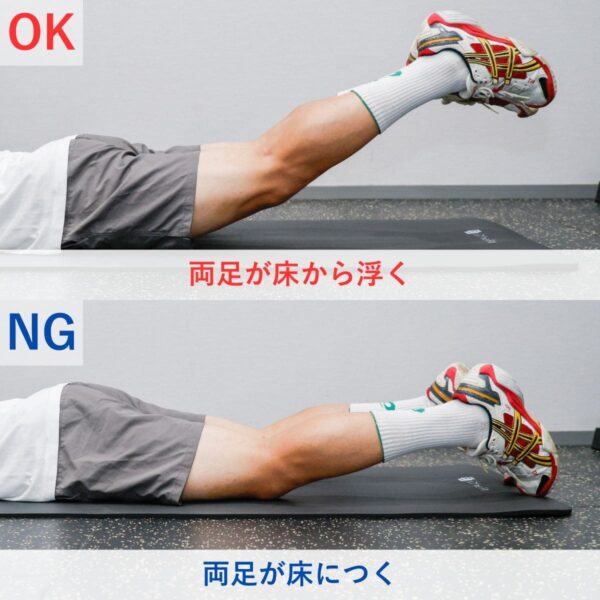

- 床にうつ伏せになり、両手・両足を真っ直ぐに伸ばす

- 同時に手足を持ち上げ、胸と太ももも浮かせる

- 2〜3秒キープし、ゆっくりと戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※可動域で負荷の調整可能 |

- 上半身の動作に合わせて両足も上げる

上半身の動作に合わせて両足も上げる

検証者:山本

器具を使わない自重種目では、このスーパーマンが一番ハードでした。勢いよく身体を反らすという意識よりも、ゆっくりとした動作を意識した方が安全かもしれません。

監修者:関根

腰の反りすぎに気をつけて、無理のない範囲で取り組むようにしてください。

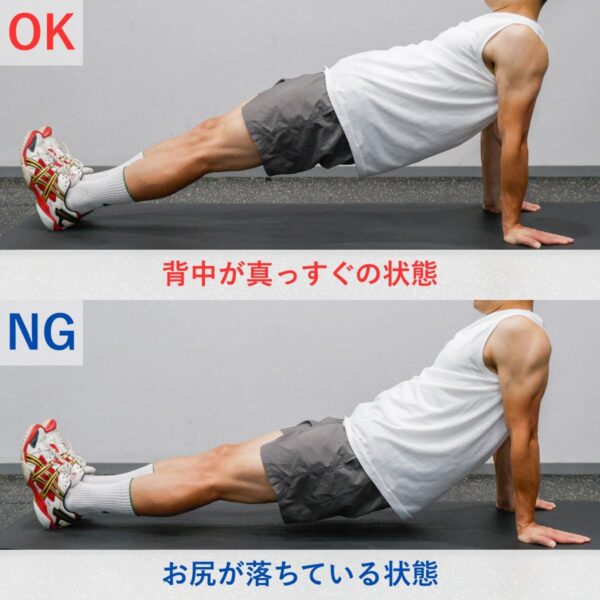

リバースプランク

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を伸ばして仰向けになる

- 両手を床につけた状態でお尻を持ち上げる

- 頭からかかとまで一直線をキープする

| バリエーション | 約2種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋、腹筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- 背中からかかとまで一直線にする

背中からかかとまで一直線にする

リバースプランクの種類

| ひじを床につけるリバースプランク |

|

検証者:山本

お尻が落ちたり背中が反りすぎると体幹の負荷が逃げやすかったです。ある程度の手幅を確保しながら、背中からかかとまで一直線を意識することで姿勢をキープしやすかったです。

監修者:関根

慣れないうちはひざを軽く曲げる・ひじを床につくとフォームを崩さずに続けやすいですよ。

【自重】背筋の筋トレメニュー4選(器具編)

- バランスボールバックエクステンション

- ローマンベンチ・バックエクステンション

- インバーテッドロウ

- 懸垂

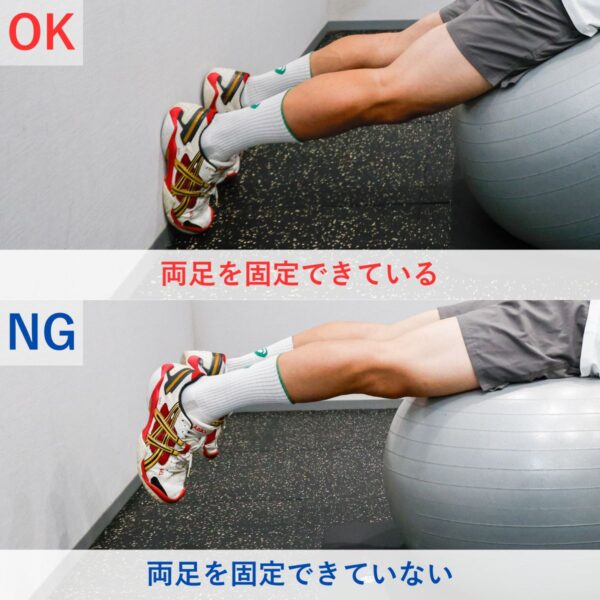

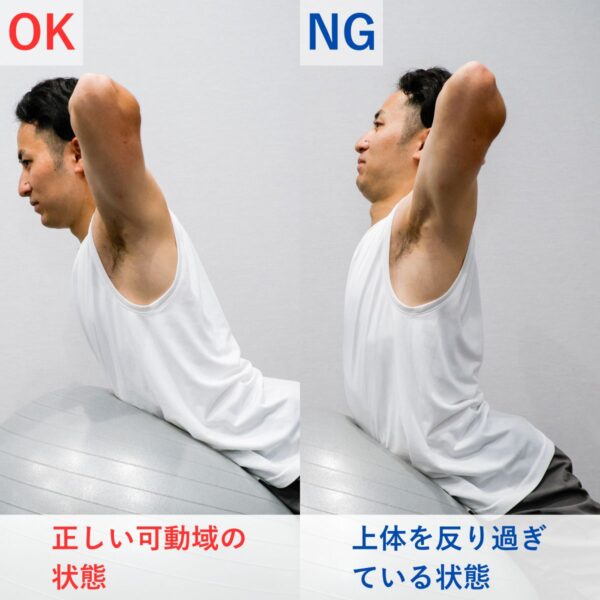

バランスボールバックエクステンション

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 腰あたりをバランスボールに乗せる

- 両足を肩幅に開き、両手を頭の後ろか胸の前で組む

- 背筋を使って上体を起こす

- 上体を元の位置に戻す

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バランスボール(道具があれば自宅でも可) |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- 慣れるまで両足を壁に固定する

- バランスボールの位置は腰のあたりにする

- 上体を反らし過ぎないようにする

慣れるまで両足を壁に固定する

バランスボールの位置は腰のあたりにする

上体を反らし過ぎないようにする

バックエクステンションの種類

| 床でのバックエクステンション |

|

| ローマンチェアを使ったバックエクステンション |

|

| マシンを使ったバックエクステンション |

|

検証者:山本

両足を壁につけると姿勢をキープしやすかったです。ボールをお腹側に置くと可動域が狭くなるので、腰のあたりにセットして背中を自然に伸ばせる位置にすると効率的でした。

監修者:関根

バランスボールバックエクステンションは背筋だけでなく体幹力にもつながります。動作中に反動をつけると腰を痛めやすいので、ゆっくりと背中の筋肉を収縮させてください。

ローマンベンチ・バックエクステンション

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ローマンベンチにうつ伏せで乗る

- 足首をパッドに固定する

- 両手を胸の前か頭の後ろで組む

- 背筋を使って上体を起こす

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ローマンベンチ |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※ダンベルを持つなどで負荷の調整可能 |

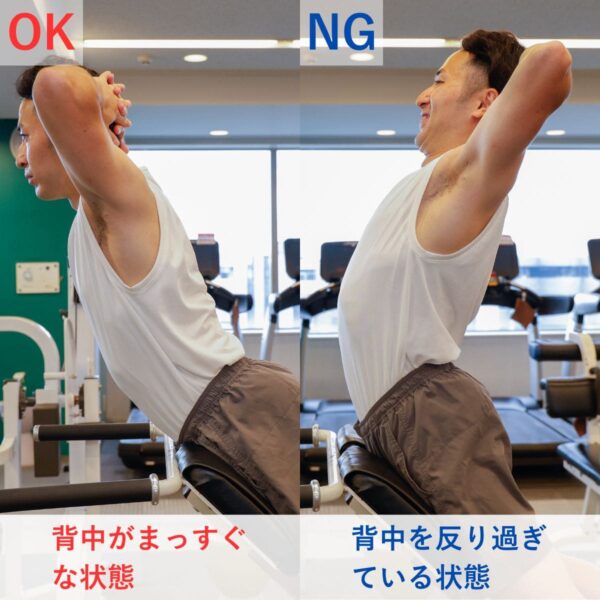

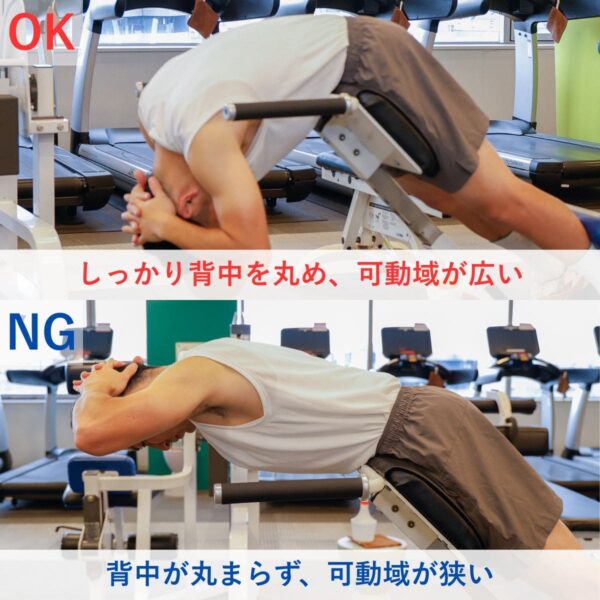

- 腰を反りすぎない程度に上体をおこす

- 背中を丸めて、可動域を広くする

腰を反りすぎない程度に上体をおこす

背中を丸めて、可動域を広くする

バックエクステンションの種類

| 床でのバックエクステンション |

|

| バランスボールを使ったバックエクステンション |

|

| マシンを使ったバックエクステンション |

|

検証者:山本

上体を起こしすぎると腰に負担がかかりやすくなりました。動作の際に背中を丸めた姿勢から、一直線に伸ばす意識を持つと正しいフォームも身に着けやすかったです。

監修者:関根

ローマンベンチ・バックエクステンションは腰に負担をかけすぎずに背筋を鍛えられる種目です。

インバーテッドロウ

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 両手でバーを肩幅より広く握る

- かかとを床につけて体を一直線に伸ばす

- ひじを曲げて胸をバーに引き寄せる

- ひじを伸ばして元の位置に戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル、パワーラック |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

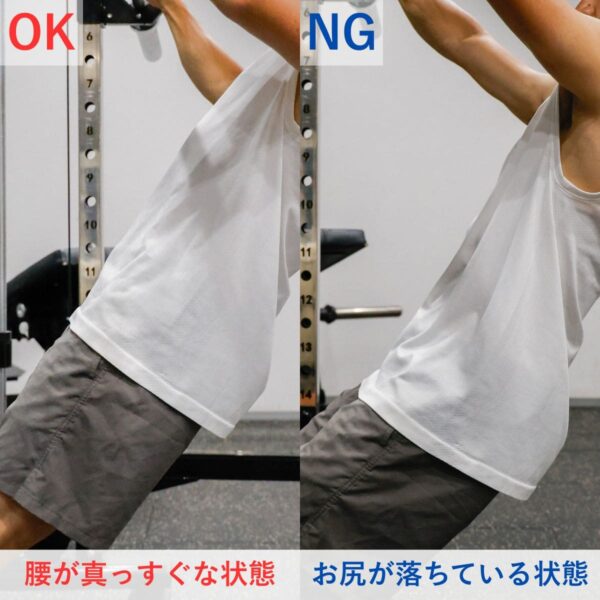

- 動作時は腰が真っすぐな状態をキープする

懸垂

| 難易度 | ★★★★★ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

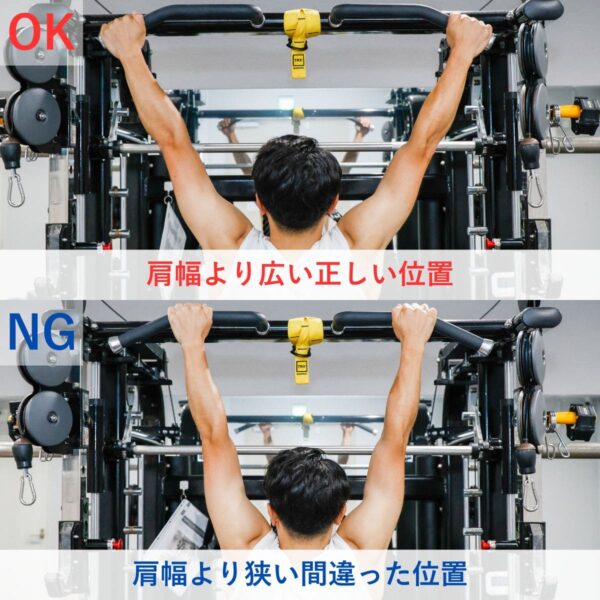

- 肩幅より少し広めにバーをにぎる

- バーに対して胸を張った姿勢をつくる

- あごがバーと同じ高さになるまで身体を持ち上げる

- ひじが伸び切らない程度まで状態をおとす

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | 懸垂バー |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- 肩幅より広い位置で懸垂バーを握る

- 懸垂バーに胸を近づける

肩幅より広い位置で懸垂バーを握る

懸垂バーに胸を近づける

検証者:山本

自重の中では、一番きつい種目でした。肩幅より狭く握ってしまうと腕の力に頼りやすくなり、背中への刺激が逃げてしまいました。

監修者:関根

懸垂は広背筋を鍛える代表的な種目で、自重で高強度のトレーニングができます。中級~上級者向けの種目になりますので、最初はインバーテッドロウから始めましょう。

【マシン】背筋の筋トレメニュー3選

- マシンバックエクステンション

- ラットプルダウン

- シーテッドロウ

マシンバックエクステンション

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

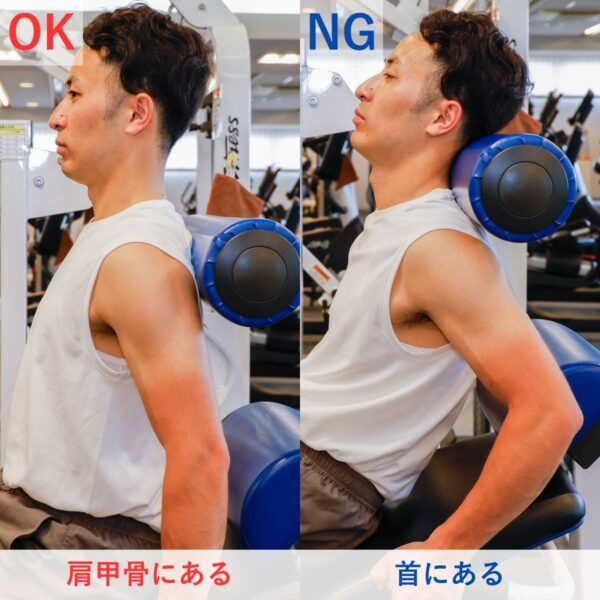

- 背もたれに合わせて座る

- 足はひざを90度に曲げて固定

- 背中にパッドをあてた状態にして上体を反らす

- 背中が反りすぎない位置で数秒キープ

- ゆっくりと元の姿勢に戻す

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バックエクステンションマシン |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※ウェイトプレートで重量を調整できる |

- 背中のパッドは肩甲骨あたりにセットする

- 動作時は背中をしっかり倒す

背中のパッドは肩甲骨あたりにセットする

動作時は背中をしっかり倒す

バックエクステンションの種類

| 床でのバックエクステンション |

|

| バランスボールを使ったバックエクステンション |

|

| ローマンチェアを使ったバックエクステンション |

|

検証者:山本

パッドの位置が高すぎたり、低すぎたりすると背中全体に負荷が入りにくかったです。肩甲骨あたりにパッドをセットすることで、背筋をしっかり使いやすくなりました。

監修者:関根

マシンバックエクステンションは初心者でも軌道が安定しやすく、背筋を安全に鍛えられます。動作を速くすると反動で負荷が逃げやすいので、ゆっくり背中を倒して、戻すときも勢いをつけないのがポイントです。

ラットプルダウン

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- シートに座り、バーを肩幅より少し広めに握る

- 胸を張って背筋を伸ばす

- 肩甲骨を寄せるイメージでバーを胸の高さまで引く

- ゆっくりと元の位置に戻す

| バリエーション | 約3種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ラットプルダウンマシン |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※ウェイトプレートで重量を調整できる |

- ひざを90°になるように設定する

- 反動ではなく、肩甲骨でバーを引く

ひざを90°になるように設定する

反動ではなく、肩甲骨でバーを引く

ラットプルダウンの種類

| ケーブルを使ったラットプルダウン |

|

| チューブを使ったラットプルダウン |

|

検証者:山本

膝の角度が浅すぎると体が浮きやすくなり、背中にしっかり負荷をかけにくかったです。バーを引くときは腕で引こうとすると腕の筋肉ばかり使ってしまうので、肩甲骨を寄せて背中で引くイメージを持つと効きが変わりました。

シーテッドロウ

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- マシンに座りハンドルを握る

- 胸を張り、ハンドルを腹部に向けて引き寄せる

- ゆっくりと元の位置に戻す

| バリエーション | 約2種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | シーテッドローマシン |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※ウェイトプレートで重量を調整できる |

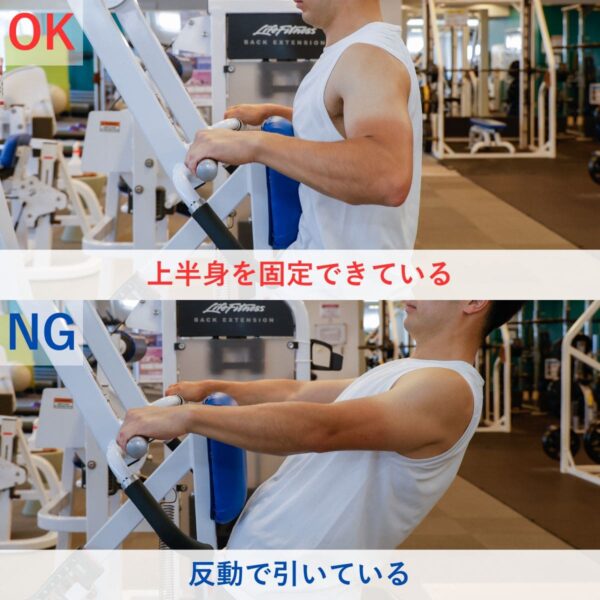

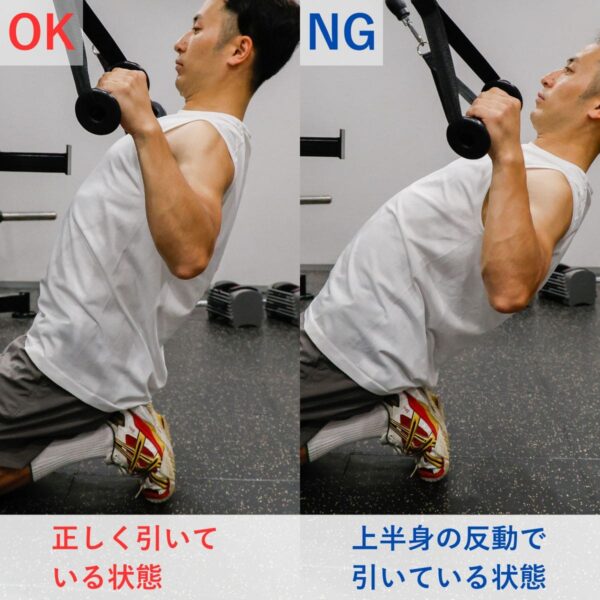

- 上半身の勢いでバーを引かない

- 背中を丸めない

上半身の勢いでバーを引かない

背中を丸めない

シーテッドロウの種類

| チューブを使ったシーテッドロウ |

|

検証者:山本

上半身の反動を使って引くと腕に負荷が逃げてしまい、背中への刺激が弱まりました。背中が丸まると肩に負担がかかりやすくなるので、胸を張って背筋を真っすぐに保つと効きやすかったです。

監修者:関根

バーを引くときは肩を落としたまま肩甲骨をしっかり寄せることを意識すると、より広背筋に効かせられます。広背筋の上部に効かせやすいラットプルダウンと広背筋の中部や下部も効かせやすいシーテッドロウを併せておこなうのもおすすめです。

【ダンベル】背筋の筋トレメニュー8選

- ダンベルバックエクステンション

- ダンベルデッドリフト

- ワンハンドダンベルロウ

- ダンベルベントオーバーロウ

- ダンベルシュラッグ

- ダンベルプルオーバー

- フロントプレス

- ダンベルリアレイズ

ダンベルバックエクステンション

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ローマンチェアにうつ伏せで乗る

- 足首をパッドで固定する

- 胸の前でダンベルを抱える

- 背筋を使って上体を起こす

- 上体を元の位置に戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ローマンベンチ、ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※ダンベルで重量を調整できる |

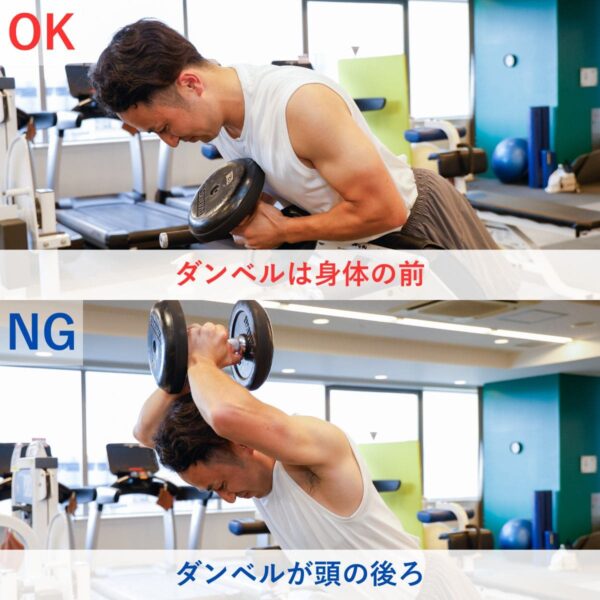

- ダンベルは胸の前で持つ

- 上体を反らし過ぎない

ダンベルは胸の前で持つ

上体を反らし過ぎない

検証者:山本

ダンベルを持つ位置がずれると重心が不安定になり、腰に負担がかかりやすくなりました。胸の前でしっかり抱えると軌道が安定して、背筋に効かせやすかったです。

監修者:関根

ダンベルバックエクステンションは負荷をプラスできるので、背筋をしっかり追い込みたいときにおすすめです。ただし、無理のない重量でおこなうのが鉄則です。

ダンベルデッドリフト

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★☆☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を肩幅に開き、両手でダンベルを握る

- 背中を丸めないように前傾姿勢をつくる

- 広背筋を引き寄せる感覚で上体を直立させる

| バリエーション | 約2種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋、広背筋、僧帽筋、大殿筋、大腿四頭筋、ハムストリングス |

| 負荷の調整 | 可能 ※ダンベルで重量を調整できる |

- 背中は真っすぐの状態を保つ

背中は真っすぐの状態を保つ

デッドリフトの種類

| バーベルを使ってのデッドリフト |

|

検証者:山本

背中が丸まると腰に大きな負担がかかりやすく、ハムストリングや背筋に効かせにくくなりました。ダンベルの軌道も意識することでフォームも安定しやすかったです。

監修者:関根

ダンベルデッドリフトはバーベルよりも軌道が安定しにくい種目です。フォームが崩れると腰を痛めやすくなるので、背中を真っすぐに保ちつつ、お尻を後ろに引いて股関節から折りたたむ動きを意識してください。

ワンハンドダンベルロウ

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 片膝と片手をベンチに置き、もう片手でダンベルを握る

- 背中を丸めないようにして前傾姿勢を保つ

- 広背筋を引き寄せる感覚でダンベルを腰の横まで引き上げる

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※ダンベルで重量を調整できる |

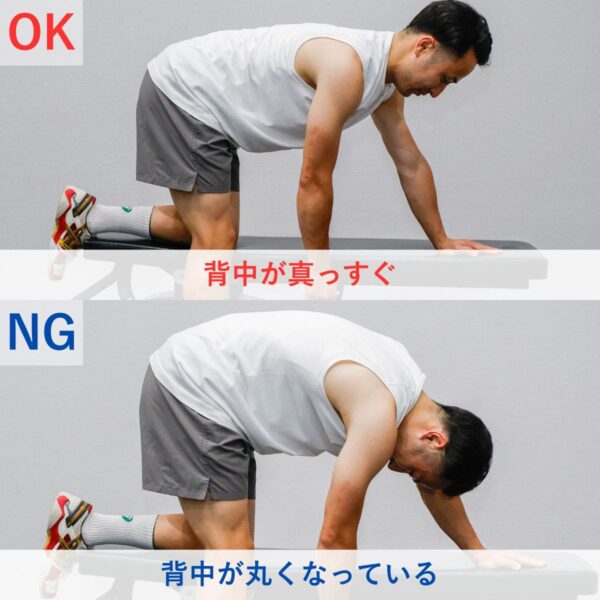

- お腹に力を入れ、背中は真っすぐにする

- わきを開かないようにする

お腹に力を入れ、背中は真っすぐにする

わきを開かないようにする

ダンベルロー(ベントオーバーロウ)の種類

| 両手でのダンベルロー |

|

| バーベルを使ったベントオーバーロウ |

|

| チューブを使ったベントオーバーロウ |

|

検証者:山本

ダンベルを遠くに振ると軌道がぶれて肩に力が入りやすいので、身体のそばを通す意識を持つと広背筋に効かせやすかったです。

監修者:関根

ワンハンドダンベルロウは背中の厚みをつけるのに効果的な種目です。ただ、腹圧が抜けると背中が丸まりやすくなり、背筋への負荷が逃げてしまいます。慣れないうちは軽めのダンベルでおこない、フォームを固めてから徐々に重量を上げるのがおすすめです。

ダンベルベントオーバーロウ

| 難易度 | ★★★★★ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 両手でダンベルを握り、足を肩幅に開いて立つ

- 背中を丸めずに前傾姿勢をつくる

- 広背筋を引き寄せるようにダンベルを体の脇まで引き上げる

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※ダンベルで重量を調整できる |

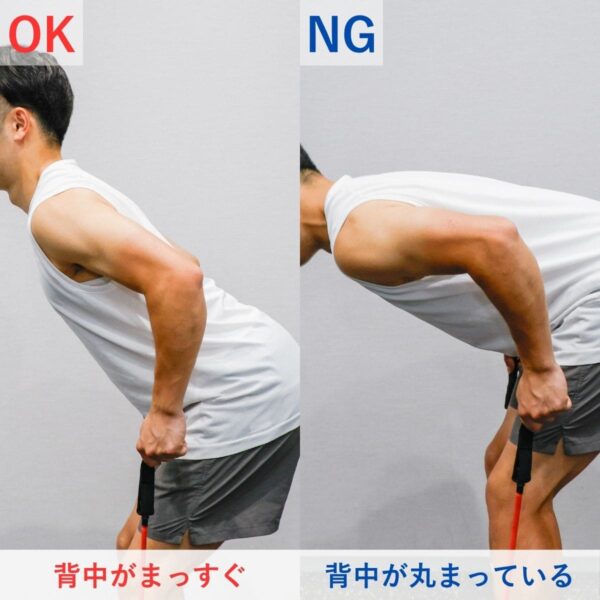

- 背中は真っすぐの状態をキープする

背中は真っすぐの状態をキープする

ダンベルロー(ベントオーバーロウ)の種類

| 片手でのダンベルベントオーバーロウ |

|

| バーベルを使ったベントオーバーロウ |

|

| チューブを使ったベントオーバーロウ |

|

検証者:山本

膝を軽く曲げて上体を固定することで、背中を真っすぐに保ちやすかったです。

監修者:関根

ダンベルベントオーバーロウは背中全体の厚みを作るのに効果的な種目です。動作中に反動を使いやすいので、前傾姿勢を保ち、勢いではなく背中の筋肉を意識して引くのがコツです。

ダンベルシュラッグ

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 両手でダンベルを握り、足を肩幅に開いて直立する

- 視線を前に保ったまま、肩をすくめる

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 僧帽筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※ダンベルで重量を調整できる |

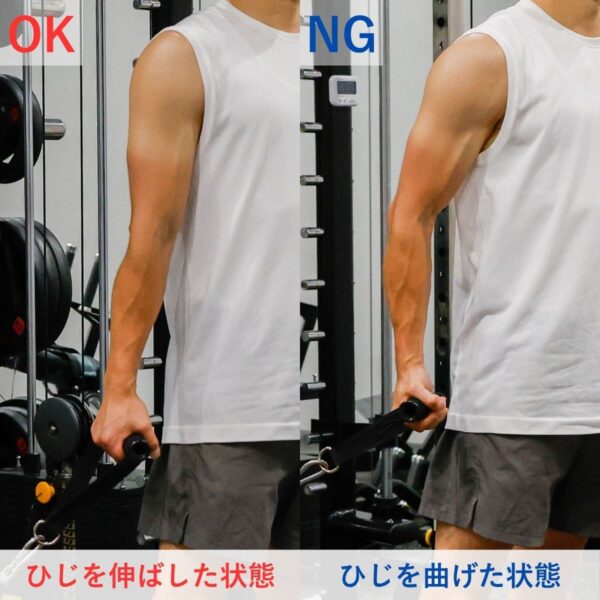

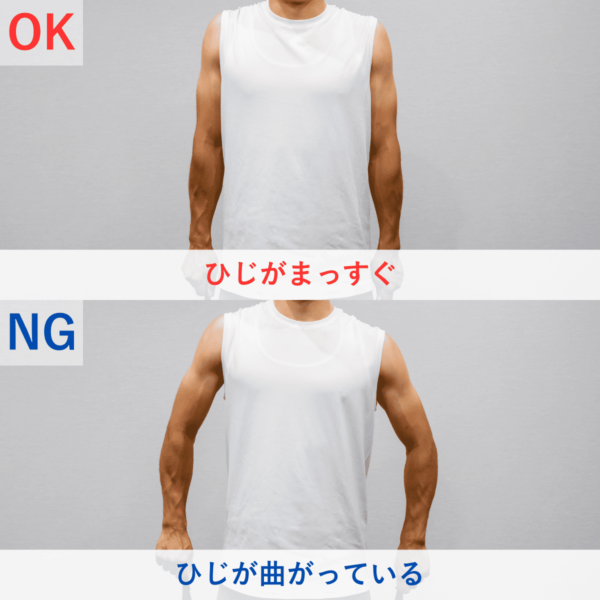

- ひじを曲げずに、僧帽筋の力で肩を持ち上げる

ひじを曲げずに、僧帽筋の力で肩を持ち上げる

シュラッグの種類

| バーベルを使ってのシュラッグ |

|

| ケーブルを使ってのシュラッグ |

|

| チューブを使ってのシュラッグ |

|

検証者:山本

肘を曲げてしまうと腕に力が逃げて、僧帽筋に効かせにくかったです。肘を伸ばしたまま肩をすくめるように動かすことで、僧帽筋にダイレクトに刺激が入りました。

監修者:関根

ラットプルダウン・シーテッド―ロー・ベントオーバーロウでも僧帽筋への刺激は入ります。シュラッグは優先度の低い種目になりますが、特に僧帽筋にフォーカスしたい人にはおすすめです。

ダンベルプルオーバー

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ベンチに仰向けで寝る

- 両手でダンベルを縦に持ち、胸の上に構える

- 背中と胸を伸ばしながら、ダンベルを頭の後ろに下ろす

- ダンベルを元の位置に戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、大胸筋、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 ※ダンベルで重量を調整できる |

- ひじをあまり曲げずに動作する

ひじをあまり曲げずに動作する

検証者:山本

ひじを曲げすぎると負荷が大胸筋や広背筋にしっかり乗らず、腕に力が逃げやすかったです。できるだけ肘を伸ばして、胸と背中をストレッチさせる意識を持つと効かせやすかったです。

監修者:関根

ダンベルプルオーバーは大胸筋を中心に、広背筋にも効かせられる種目です。反動をつけずにコントロールしながらおこない、トップで一瞬止めるとさらに効果的です。

フロントプレス

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を肩幅に開いて立つ

- 両手でダンベルを持ち、太ももの前に構える

- 背筋を伸ばしたまま、ダンベルを引き上げる

- ひじを肩の高さまであげる

- ダンベルを下ろす

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 僧帽筋、三角筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※ダンベルで重量を調整できる |

- 腕を伸ばし、ダンベルを顔まで持ち上げる

腕を伸ばし、ダンベルを顔まで持ち上げる

検証者:山本

腕を伸ばしたまま肘を高く引き上げることで、肩周りにしっかり効かせられました。

監修者:関根

フロントプレスは僧帽筋にも効かせられますが、メインは三角筋前部になります。背筋を鍛えたい人からすれば、優先度の低い種目かもしれません。

ダンベルリアレイズ

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を肩幅に開いて立つ

- 両手にダンベルを持ち、上体を前傾させる

- ひじを軽く曲げたまま、両腕を横に広げる

- ゆっくりと元の位置に戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 僧帽筋、三角筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※ダンベルで重量を調整できる |

- 背中を伸ばした状態で前傾姿勢をとる

- ダンベルを肩の高さまで持ち上げる

腹圧を意識して前傾姿勢をとる

ダンベルを肩の高さまで持ち上げる

検証者:山本

背筋を伸ばした状態で前傾姿勢を作ることで、肩の動きをスムーズに保てます。

監修者:関根

ダンベルリアレイズもアップライトロウと同様に、三角筋がメインの種目です。とくにリアレイズでは三角筋後部にアプローチできます。

【バーベル】背筋の筋トレメニュー5選

- バーベルデッドリフト

- バーベルグッドモーニング

- バーベルベントオーバーロウ

- ドリアンロー

- バーベルシュラッグ

バーベルデッドリフト

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を腰幅程度に開き、ひざを曲げてバーを握る

- すね、太もも、脚の付け根に沿うようにバーを引き上げる

- お尻を引いてバーを下ろしていく

| バリエーション | 約2種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋、広背筋、僧帽筋、大殿筋、大腿四頭筋、ハムストリングス |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整できる |

- 動作時にひじを曲げない

- バーベルが身体から離れている

動作時にひじを曲げない

バーベルが身体から離れている

デッドリフトの種類

| ダンベルを使ってのデッドリフト |

|

検証者:山本

肘を曲げて引こうとすると腕に力が入ってしまい、背中にしっかり負荷が乗らなくなりました。また、バーベルが身体から離れると腰への負担が大きくなり、フォームも崩れやすかったです。

監修者:関根

バーベルデッドリフトは高重量を扱える分、フォームを崩すと腰を痛めやすい種目です。動作中は腕ではなく脚と背中で引き上げる意識を持ち、バーベルを身体に沿わせるように引き上げてください。

バーベルグッドモーニング

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を肩幅に開き、バーベルを肩にかつぐ

- 背筋を伸ばしたまま、股関節から上体を前に倒す

- 太ももの裏が伸びるところまで前傾する

- 背筋を使って上体を起こし、元の位置に戻る

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル |

| 鍛えられる部位 | 脊柱起立筋、ハムストリングス |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整できる |

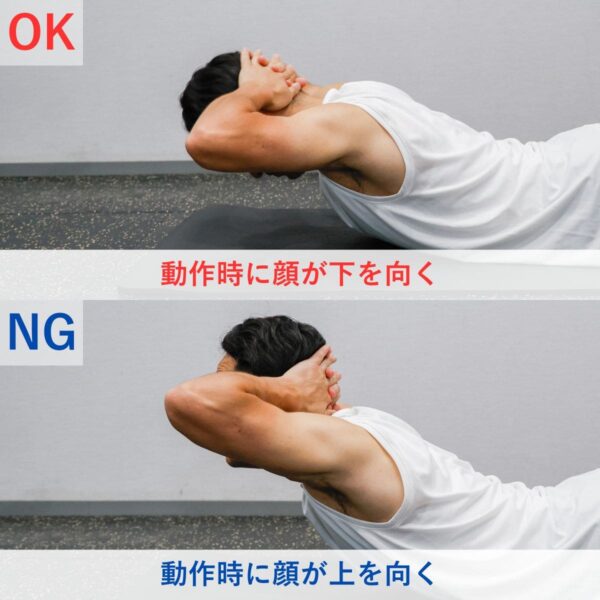

- 動作時に顔が上を向かないようにする

- ひざはできるだけ真っすぐの状態にする

- 背中を丸めない

動作時に顔が上を向かないようにする

ひざはできるだけ真っすぐの状態にする

背中を丸めない

検証者:山本

顔を上げると首に負担がかかりやすく、背中のラインが崩れやすくなりました。目線は斜め下を向いて、できるだけ膝は真っすぐにすることがポイントです。

監修者:関根

バーベルグッドモーニングは、動作が難しくフォームを崩すと腰を痛めやすいので、最初は自重やバーベルのみなどの軽めの重量で動作を確認するのがおすすめです。動作はゆっくりとコントロールし、腰が反りすぎないように注意してください。

バーベルベントオーバーロウ

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 肩幅に足を開きバーベルを握る

- ひざを軽く曲げ、バーベルをひざの下にセットする

- 背筋はまっすぐの状態で上半身を約45度前傾させる

- ひじを身体に近づけるイメージでバーベルを引き上げる

- バーベルを元の位置に戻す

| バリエーション | 約3種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整できる |

- 背中は真っすぐの状態で動作する

- バーベルは逆手で持つ

背中は真っすぐの状態で動作する

バーベルは逆手で持つ

ベントオーバーロウの種類

| 片手でのダンベルベントオーバーロウ |

|

| 両手でのダンベルベントオーバーロウ |

|

| チューブを使ったベントオーバーロウ |

|

検証者:山本

背中が丸まると腰に負担がかかりやすく、狙った広背筋や僧帽筋にしっかり効かせられませんでした。

監修者:関根

バーベルベントオーバーロウは背中の厚みを作るのに欠かせない種目です。逆手で握ることで広背筋の下部にもしっかり刺激が入りますが、手首を痛めやすいのでグリップをしっかり固定してください。

ドリアンロー

| 難易度 | ★★★★★ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を肩幅に開く

- 両手でバーベルを順手(オーバーハンドグリップ)で握る

- 上体を軽く前傾させ、背筋を伸ばす

- ひじを曲げてバーベルを引き寄せる

- ゆっくりと元の位置に戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整できる |

- バーベルは順手で持つ

- 背中が丸くならないようにする

バーベルは順手で持つ

背中が丸くならないようにする

検証者:山本

背中が丸まると腰を痛めやすく、広背筋や僧帽筋への刺激が弱くなりました。順手で握る分、バーベルベントオーバーロウより背筋に効かせるのが難しかったです。

監修者:関根

ドリアンローは動作が難しい種目なので、ベントオーバーロウやワンハンドロウなどの種目でトレーニングした方がよさそうです。

バーベルシュラッグ

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- バーベルを握り、足を肩幅に開いて直立する

- 視線を前に保ったまま、肩をすくめる

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル |

| 鍛えられる部位 | 僧帽筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整できる |

- 腕の力を使わずにバーベルを上げる

腕の力を使わずにバーベルを上げる

シュラッグの種類

| ダンベルを使ってのシュラッグ |

|

| ケーブルを使ってのシュラッグ |

|

| チューブ使ってのシュラッグ |

|

検証者:山本

腕はあくまでバーを支えるだけ。肩をすくめる動きだけに意識を向けることでフォームも安定しやすかったです。初心者にはダンベル使ってのシュラッグの方がよいかもしれません。

監修者:関根

重量を扱いやすい分、腕の力に頼りやすいので、肩をすくめる動きに集中するのがポイントです。上げきったところで一瞬止めると収縮が強く感じられます。首や肩を痛めないように、動作はていねいにコントロールしながら行ってください。

【ケーブル】背筋の筋トレメニュー4選

- ケーブルプルオーバー

- ケーブルラットプルダウン

- ケーブルシュラッグ

- フェイスプル

ケーブルプルオーバー

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ケーブルマシンを上部にセットする

- 足を肩幅に開いて立ち、両手でロープを握る

- 上体を軽く前傾させる

- 太ももの前に向かってロープを引き下ろす

- ゆっくりと元の位置に戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ケーブルマシン |

| 鍛えられる部位 | 広背筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※ウェイトプレートで重量を調整できる |

- 背中は真っすぐの状態をキープする

背中は真っすぐの状態をキープする

検証者:山本

背中が丸まると負荷が腕や肩に逃げやすく、広背筋にしっかり効かせにくかったです。お腹に力を入れることで、広背筋をストレッチ&収縮させられました。

監修者:関根

背中を丸めてしまうと腰に負担がかかるので、体幹を安定させて姿勢を崩さないことが大切です。立ち位置を少し後ろにしてケーブルの角度を調整すると、広背筋に伸び感を感じやすくなります。

ケーブルラットプルダウン

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ケーブルマシンを上部にセットする

- 肩幅より少し広めにハンドルを握る

- 背筋を伸ばして胸を張る

- ひじを曲げてハンドルを胸の上まで引き下ろす

- 元の位置に戻す

| バリエーション | 約3種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ケーブルマシン |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※ウェイトプレートで重量を調整できる |

- 上半身の反動でハンドルを引かない

- 肩甲骨の動きを意識し、ひじを斜め下に引く

上半身の反動でハンドルを引かない

肩甲骨の動きを意識し、ひじを斜め下に引く

ラットプルダウンの種類

| マシンを使ったラットプルダウン |

|

| チューブを使ったラットプルダウン |

|

検証者:山本

体幹を安定させて動作をゆっくりおこない、肩甲骨を寄せながらひじを斜め下に引く意識を持つと背中にしっかり効かせられました

監修者:関根

反動をつけると負荷が抜けやすいので、軽めの重量でフォームを丁寧に確認してから徐々に負荷を上げるのがおすすめです。

ケーブルシュラッグ

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★☆☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ケーブルマシンを下部にセットする

- 足を肩幅に開いて立ち、ハンドルを握る

- 背筋を伸ばしたまま肩をすくめる

- 元の位置に戻す

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ケーブルマシン |

| 鍛えられる部位 | 僧帽筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※ウェイトプレートで重量を調整できる |

- ひじを曲げずに僧帽筋への意識を持つ

ひじを曲げずに僧帽筋への意識を持つ

シュラッグの種類

| ダンベルを使ってのシュラッグ |

|

| バーベルを使ってのシュラッグ |

|

| チューブ使ってののシュラッグ |

|

検証者:山本

トップで肩を耳に近づけ、一瞬止めてからゆっくり下ろすと負荷が抜けにくかったです。

監修者:関根

反動をつけずにゆっくりとした動作で、トップでしっかり収縮を感じるのがコツです。ケーブルの設定などが難しい場合は、ダンベルシュラッグなどでもOKです。

フェイスプル

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 顔の高さでケーブルマシンをセットする

- 両手でロープの端を握る

- ロープを顔に向かって引き寄せる

- ゆっくりと元の位置に戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ケーブルマシン |

| 鍛えられる部位 | 僧帽筋、三角筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※ウェイトプレートで重量を調整できる |

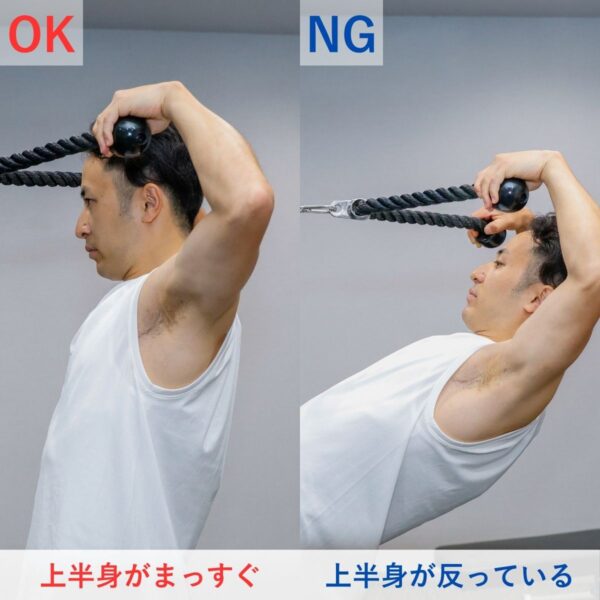

- 上半身を反らさない

- 動作時はひじをひらく

上半身を反らさない

動作時はひじをひらく

検証者:山本

動作中に上半身を反らしてしまうと背中に効かせにくくなり、腰にも負担がかかりやすかったです。

監修者:関根

フェイスプルは肩の後部や僧帽筋の上部を鍛えられる種目です。ひじを開く意識が弱いと腕に頼りがちになるので、肩甲骨を寄せてひじを外に大きく広げることがポイントです。

【チューブ】背筋の筋トレメニュー4選

- チューブシーテッドロウ

- チューブベントオーバーロウ

- チューブラットプルダウン

- チューブシュラッグ

チューブシーテッドロウ

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- チューブを足にかけ、ハンドルを握る

- 胸を張り、ハンドルを腹部に向けて引き寄せる

- ゆっくりと元の位置に戻す

| バリエーション | 約2種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅、ジム |

| 器具・設備 | トレーニングチューブorトレーニングバンド |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- 上半身を後ろに倒さない

- 背中は真っすぐの状態をキープする

上半身を後ろに倒さない

背中は真っすぐの状態をキープする

シーテッドロウの種類

| マシンを使ったシーテッドロウ |

|

検証者:山本

動作中に上半身を後ろに倒してしまうとチューブの負荷が抜けやすく、背中よりも腕や腕に効いてしまいやすかったです。上半身を垂直に保って、お腹に力を入れて背中を真っすぐにすることで、広背筋や僧帽筋にしっかり刺激を入れられました。

監修者:関根

チューブシーテッドロウは自宅で手軽に背中を鍛えられる便利な種目です。姿勢が崩れると効果が半減するので、胸を張り、背筋を伸ばした状態で引くのがポイントです。トップで肩甲骨をしっかり寄せるようにしましょう。

チューブベントオーバーロウ

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を肩幅に開いて立ち、チューブを踏む

- 両手でハンドルを握る

- 背中を丸めずに前傾姿勢をつくる

- 広背筋を引き寄せるようにハンドルを体の脇に引き上げる

- ゆっくり元の位置に戻す

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅、ジム |

| 器具・設備 | トレーニングチューブorトレーニングバンド |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- ひじを開かず、肩甲骨を寄せるイメージで引く

- 背中は真っすぐの状態をキープする

ひじを開かず、肩甲骨を寄せるイメージで引く

背中は真っすぐの状態をキープする

ダンベルロー(ベントオーバーロウ)の種類

| 片手でのダンベルベントオーバーロウ |

|

| 両手でのダンベルベントオーバーロウ |

|

| バーベルを使ったベントオーバーロウ |

|

検証者:山本

ひじが外に開くと背中ではなく腕に負荷が逃げやすくなり、広背筋に効きにくくなりました。

監修者:関根

ベントオーバーロウ肩甲骨を寄せる動きが弱いと効果が薄くなるので、動作はゆっくりとコントロールして背中の収縮を感じてください。

チューブラットプルダウン

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- チューブを上部にセットする

- 肩幅より少し広めにハンドルを握る

- 背筋を伸ばして胸を張る

- ひじを曲げてハンドルを胸の上まで引き下ろす

- 元の位置に戻す

| バリエーション | 約3種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅、ジム |

| 器具・設備 | トレーニングチューブorトレーニングバンド |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

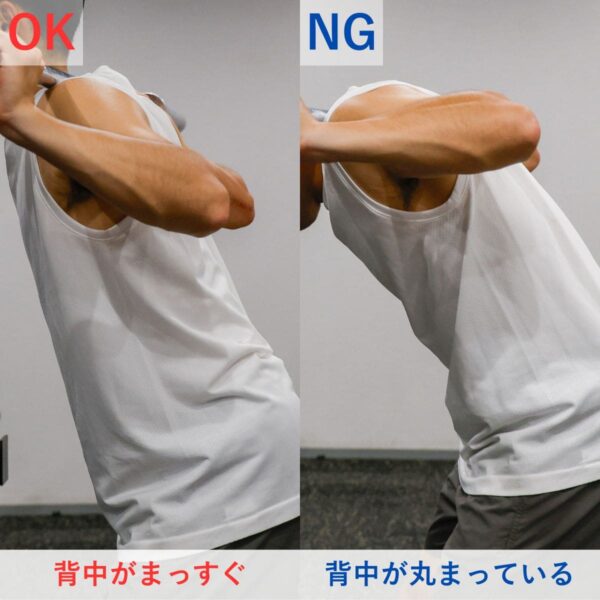

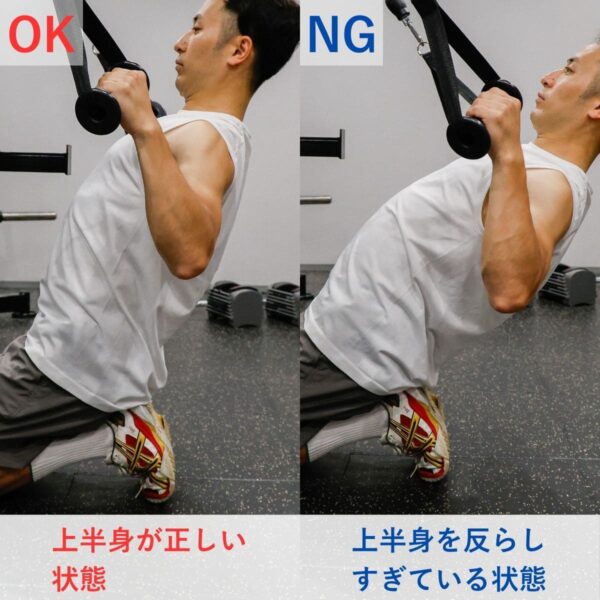

- 上半身を反らしすぎない

上半身を反らしすぎない

ラットプルダウンの種類

| マシンを使ったラットプルダウン |

|

| ケーブルを使ったラットプルダウン |

|

検証者:山本

上半身を反らしすぎると腕の力に頼りやすく、広背筋への負荷が抜けやすくなりました。

監修者:関根

チューブラットプルダウンは、チューブをかける高さが必要なので自宅だと少し難しいかもしれません。立ち位置やチューブの角度を少し変えるだけでも刺激を変えられるので、慣れてきたら調整してみてください。

チューブシュラッグ

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 肩幅程度に足を開き、チューブを踏む

- 両手でハンドルを握る

- 視線を前に保ったまま、肩をすくめる

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅、ジム |

| 器具・設備 | トレーニングチューブorトレーニングバンド |

| 鍛えられる部位 | 僧帽筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- ひじを曲げない

ひじを曲げない

シュラッグの種類

| ダンベルを使ってのシュラッグ |

|

| バーベルを使ってのシュラッグ |

|

| ケーブルを使ってのシュラッグ |

|

検証者:山本

チューブを強く握らず軽く持つ意識でトレーニングすることで僧帽筋にも効かせやすかったです。トップで一瞬止めてからゆっくり下ろすと、負荷が抜けにくくなりました。

監修者:関根

肩をすくめるときに息を吐いて、肩を下ろすときに吸うと動作が安定します。反動を使わずにコントロールすることを意識してください。

【スキマ時間に鍛える】背筋エクササイズ

オフィスでのちょっとした空き時間、デスクワークのほんの“隙間時間”で背筋にアプローチできるエクササイズを編集部が考案!背中の筋肉は、姿勢を支える「縁の下の力持ち」。本格的なトレーニングではなく、肩こりの予防や血行促進を目的にチャレンジしてみて!監修者にもアドバイスをもらった。

デスクに着くと共に!フロントラットプルダウン

Wellulu編集部スタッフ

出社してすぐ、伸びの延長線上でフロントラットプルダウンでシャキッと広背筋のエクササイズ!これはどうでしょうか?

監修者:関根

姿勢を整えるスイッチとしては良いですね。動作自体は軽めなので、トレーニングというよりアクティベーション(筋肉の目覚まし)のイメージです。深く呼吸をすることでさらによいと思います。

会議疲れを背中で流す!バックラットプルダウン

Wellulu編集部スタッフ

長時間座っての会議が終わった後、胸を張って肩甲骨を引くこの動作もスッキリしてよさそうなのですが…。

監修者:関根

広背筋と僧帽筋中部に刺激が入るので、巻き肩や猫背のリセットにおすすめです。タオルを持ってすることで、肩甲骨をよせるストレッチにもなります。

午後に向けて姿勢リセット!リアレイズ

Wellulu編集部スタッフ

昼食後の眠気対策としても少しアクティブな動きを!リアレイズを入れると、肩甲骨周りが活性化して集中しやすくなる気もします。

監修者:関根

リアレイズは肩後部や僧帽筋中部への意識が高まるので、姿勢が崩れやすい午後にピッタリです。イスに座ったままでもできるのがポイントですね。

集中力が切れたときに!ニーローイング

Wellulu編集部スタッフ

なんだか集中が途切れたなと思ったら、手を膝で引くロウイングもいいなと思うのですがどうでしょうか?

監修者:関根

背筋というよりも腕や体幹に刺激が入りそうですね。背中のエクササイズというよりも正しい姿勢の意識を持つことにつながりそうです。

隙間時間に!シーテッドバックエクステンション

Wellulu編集部スタッフ

イスに座ったままのバックエクステンションです!回数を重ねることで少しトレーニング効果もできそうです。

監修者:関根

そうですね、脊柱起立筋を軽く動かすには良い習慣です。ただし、トレーニング効果としては軽めなので、腰回りの活性化や姿勢意識づけに最適です。

同僚と談笑中に!椅子を使用してのシュラッグ

Wellulu編集部スタッフ

隣席の椅子も使いますが、雑談中にシュラッグをするのもありかなと思っています。

監修者:関根

多少は僧帽筋上部にアプローチできると思いますが、バランスを取るのが難しそうですね。肩の関節に負荷がかかりすぎるとケガにつながる可能性もあるので注意が必要です。

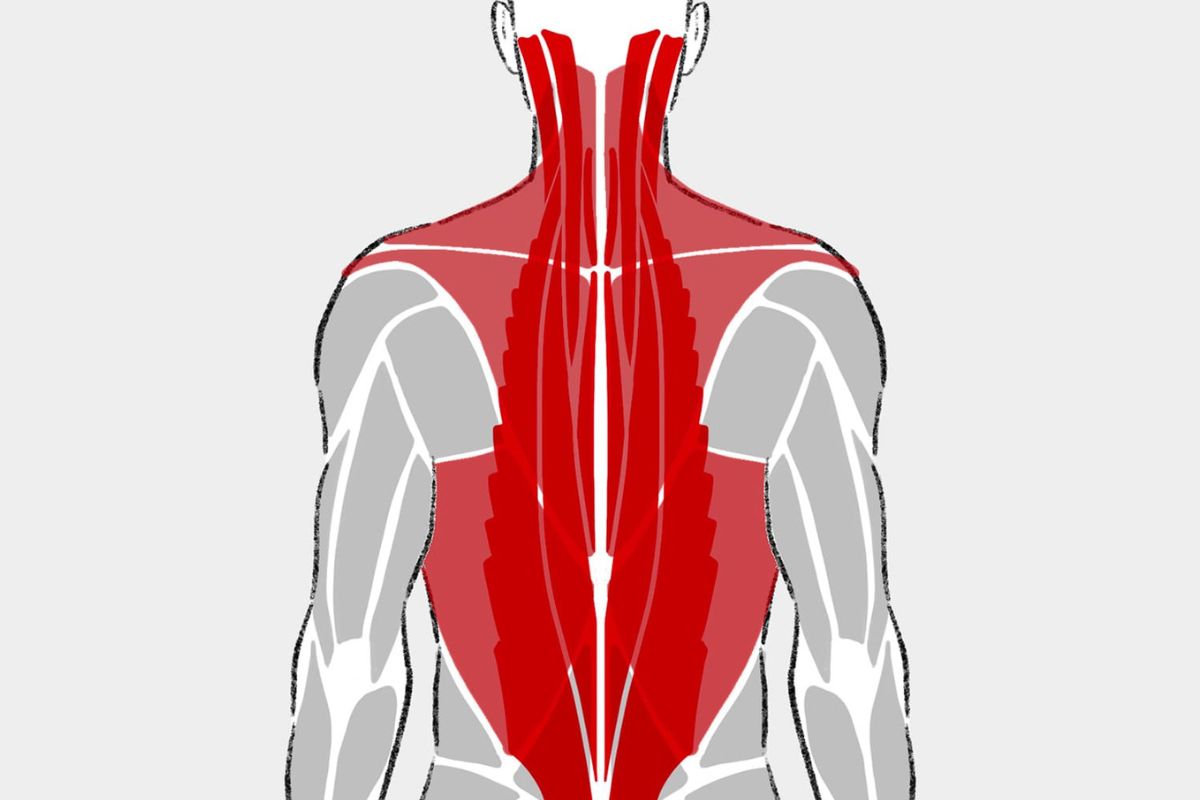

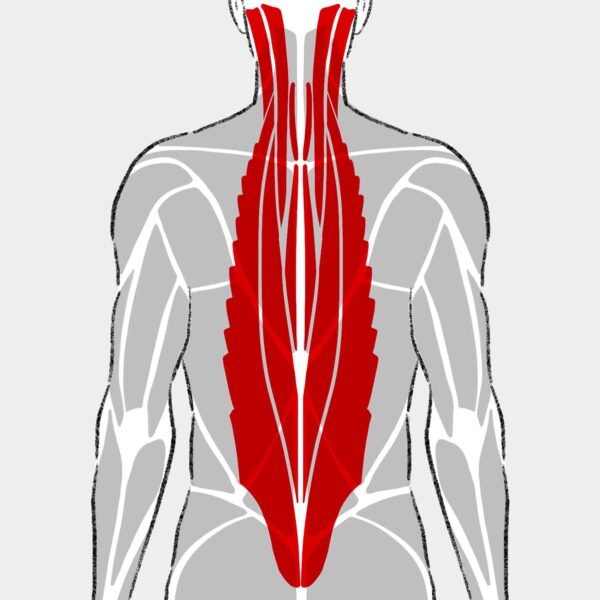

背筋を構成する主な筋肉

- 脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)

- 広背筋(こうはいきん)

- 僧帽筋(そうぼうきん)

脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)

| 主な役割 | 身体を前後・左右に倒す、ひねるなどの動きに影響する。姿勢を維持する役割も。 |

| 位置 | 背骨(脊柱)の両側に縦に長く走っている筋肉群。首から骨盤にかけて伸びている。 |

| 構成筋肉 | 腸肋筋(ちょうろくきん)、最長筋(さいちょうきん)、棘筋(きょくきん)の3つの筋肉。 |

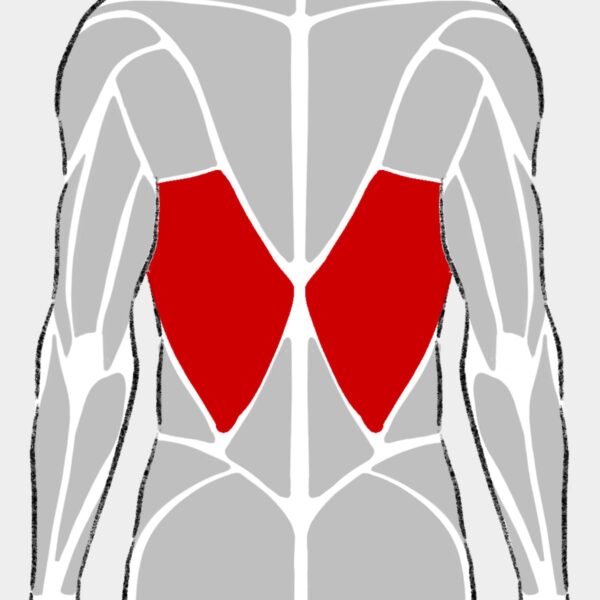

広背筋(こうはいきん)

| 主な役割 | 背中の広い面を覆う大きな筋肉で、主に腕を後ろに引く動作に影響する。 |

| 位置 | 背中の下部から脇腹にかけて広がる。背骨、骨盤、肋骨の一部から上腕骨に付着している。 |

| 構成筋肉 | 単一の大きな筋肉。上部・中部・下部で働き方が少し異なる。 |

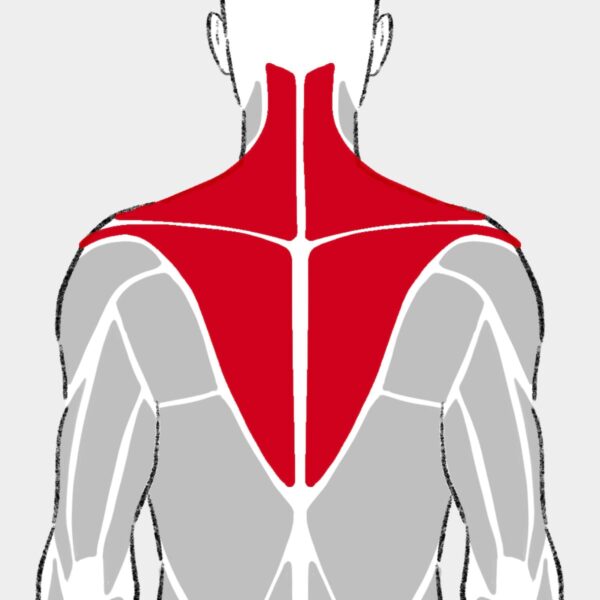

僧帽筋(そうぼうきん)

| 主な役割 | 肩甲骨を動かす主力筋。肩甲骨をすくめる・下げるなどの動きに影響する。 |

| 位置 | 首の後ろから背中の上部にかけて位置する。後頭部から肩・背中に広がっている。 |

| 構成筋肉 | 単一の筋肉だが、上部・中部・下部にわかれる。 |

背筋の筋トレに関するQ&A

高齢の人が背筋を鍛える際のポイントや注意点は?

A:負荷は抑えめにし、ゆっくりとしたペースでおこなうことを意識しよう。

年齢とともに、筋力や柔軟性が低下するため、背筋に限らず、急な動作や高負荷のトレーニングはケガのリスクが高まります。とくに、「デッドリフト」や「ベントオーバーロウ」は、ケガのリスクが高いため、実践する際は注意が必要です。また、トレーニング前後には、ストレッチを丁寧におこない、関節の可動域をしっかりとケアしましょう。

ほかの部位のトレーニングとの組み合わせ方は?

A:背筋と一緒に鍛えるべき部位は、トレーニングの目的や理想の体型、現在の身体の状態によって異なる。

基本的には、「胸筋」や「腹筋」などの前面の筋肉とのバランスを意識しながら、全身の筋肉をバランスよく鍛えていくことが理想です。 全身のバランスを整えるためには、身体の中でもとくに大きな筋肉群である下半身のトレーニングも大切です。

週にどのくらいの頻度でトレーニングをおこなうかを考慮し、全身をバランスよく鍛えられるようにメニューを組んで取り組みましょう。週に多くのトレーニングができる方が、大きな筋肉だけでなく、細かい筋肉にもアプローチすることができ、より総合的な身体づくりができます。

自宅で本格的に背中を鍛えることはできる?

A:背筋と一緒に鍛えるべき部位は、トレーニングの目的や理想の体型、現在の身体の状態によって異なる。

監修者:関根

広背筋や僧帽筋は大きい筋肉のため、本格的に鍛えるのであれば負荷をかけたトレーニングが最適です。自宅でトレーニングするにしても、可変式ダンベルのような道具はあった方がよさそうです。

血行促進や運動不足の解消を目的としたエクササイズであれば、自宅でも気軽にできますので休憩時間などに取り入れるのもおすすめです。

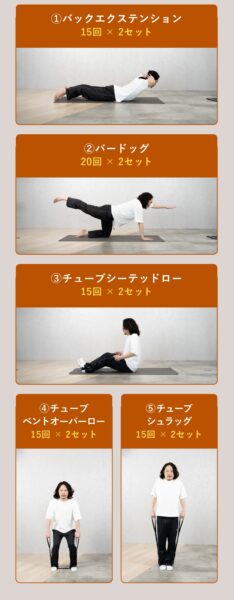

以下、チューブやバンドを活用した5~6分で完了する「背筋エクササイズ」になりますので、ちょっとした空き時間にやってみてください。

【時間配分の例】

- バックエクステンション 15回 × 2セット(1セット:15~20秒)

- バードドッグ 左右各20回 × 2セット(1セット:30~40秒)

- チューブシーテッドロー 15回 × 2セット(1セット:30~40秒)

- チューブベントオーバーロウ 15回 × 2セット(1セット:30~40秒)

- チューブシュラッグ 15回 × 2セット(1セット:30~40秒)

+インターバル90秒(各セットの合間に10秒)

年間約1000セッションを指導。経営者や芸能関係者の指導経験も多く、ダイエット・ボディメイク・健康維持など、さまざまな悩みに幅広く対応している。2021年より大原学園大宮校スポーツトレーナー科講師としても活動。

【保有資格/実績など】全米エクササイズ&フィットネス協会認定トレーナー(NESTAーPFT)/IMBF公認ファスティングカウンセラー/関東オープンメンズフォジーク選手権入賞