懸垂は自重を使って背中や腕の筋肉を効率的に鍛えられる王道の筋トレメニュー。しかし、「まったくできない」「正しいフォームがわからない」「何から始めればよいのか不安」という声も多く、とくに初心者にとってはハードルが高い筋トレといわれている。

この記事では、懸垂で鍛えられる筋肉と効果、正しいフォームとやり方、懸垂ができない人向けの対処法などを解説。懸垂を習得して理想的な身体づくりを目指したい人は、ぜひ参考にしてみよう。

この記事の監修者

おぜき としあきさん

パーソナルトレーナー

どこに効く?懸垂で鍛えられる筋肉と効果

- 広背筋が大きくなりたくましい背中になる

- 上腕二頭筋が発達して腕が太くなる

- 体幹が強化され姿勢がよくなる

- 握力が向上して日常動作が楽になる

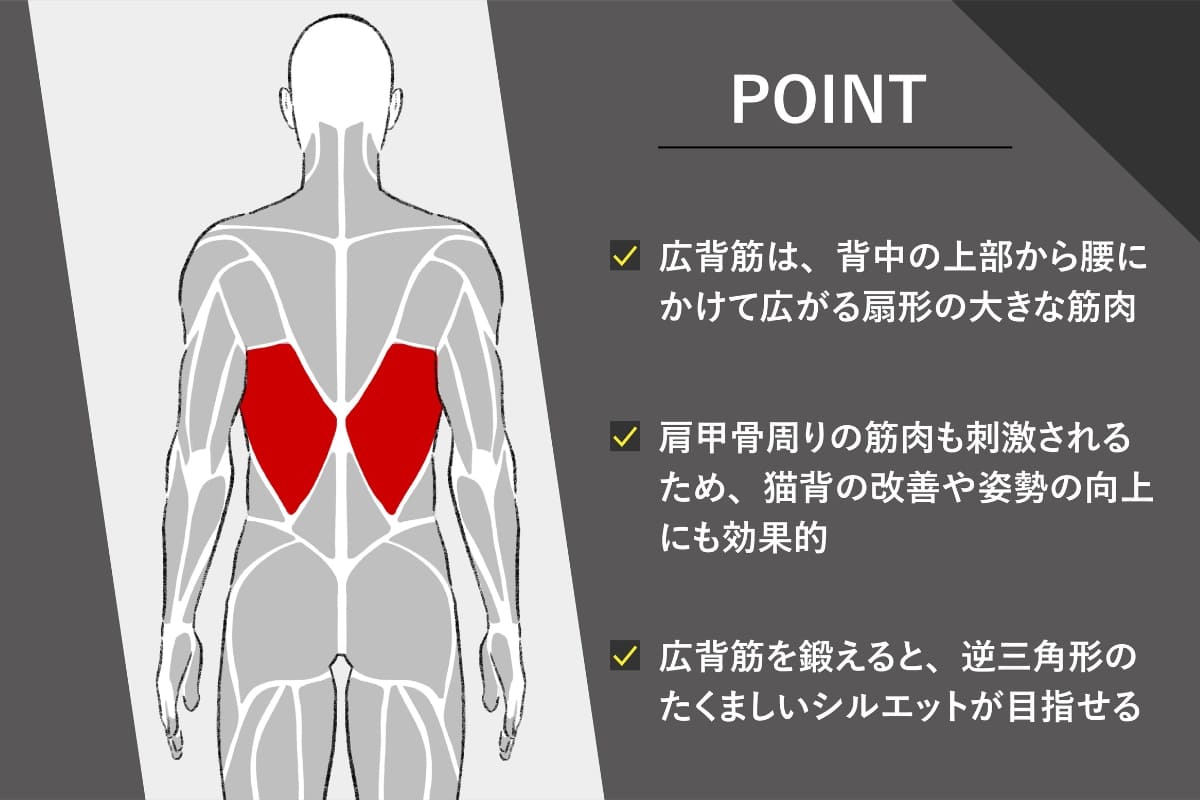

広背筋が大きくなりたくましい背中になる

広背筋は、背中の上部から腰にかけて広がる扇形の大きな筋肉。

広背筋が発達すると後ろ姿に厚みが出て、たくましい印象を与えることができる。また、肩甲骨周りの筋肉も同時に刺激されるため、猫背の改善や姿勢の向上にも効果的。広背筋を継続的に鍛えることで、逆三角形のたくましいシルエットが目指せる。

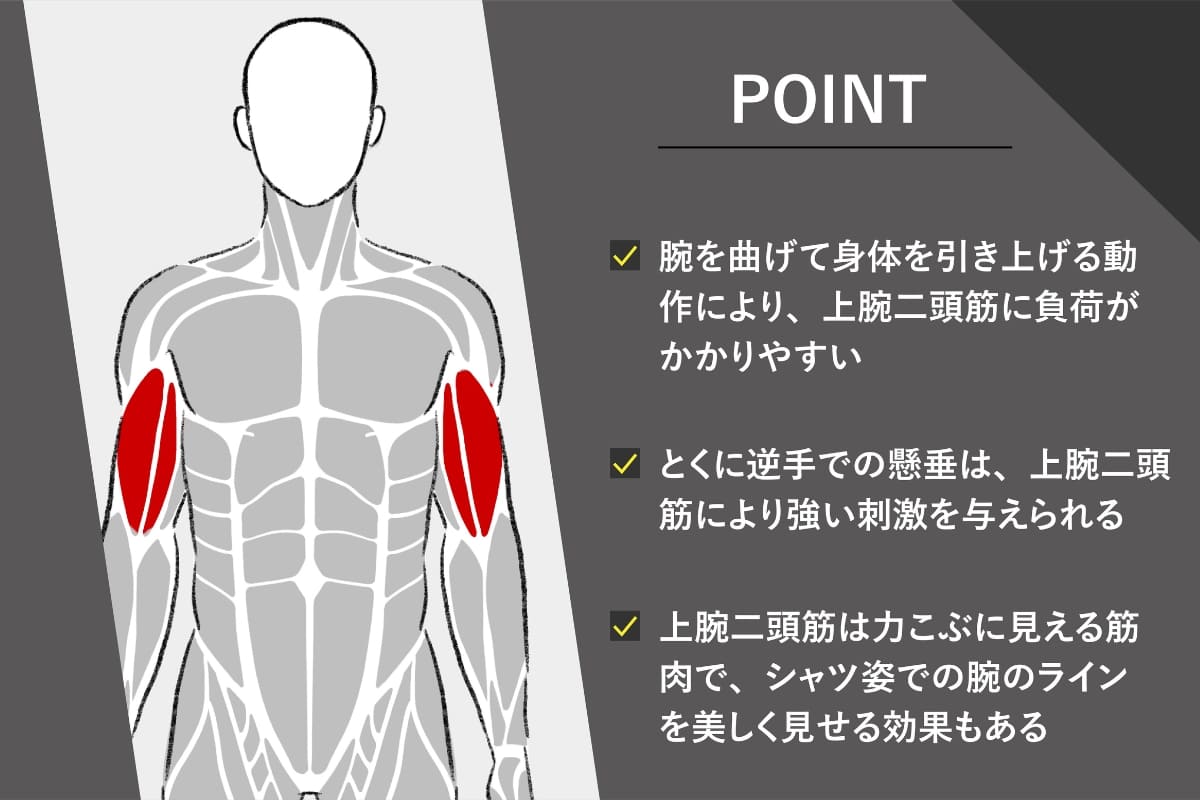

上腕二頭筋が発達して腕が太くなる

懸垂では腕を曲げて身体を引き上げる動作をおこなうため、上腕二頭筋にも負荷がかかりやすい。上腕二頭筋に刺激が入ることで、腕の太さや筋肉の形状に直接的な影響を与える。

とくに逆手(手のひらが前向き)での懸垂は、上腕二頭筋により強い刺激を与えることが可能。上腕二頭筋は力こぶに見える筋肉でもあるため、シャツ姿での腕のラインを美しく見せる効果もある。

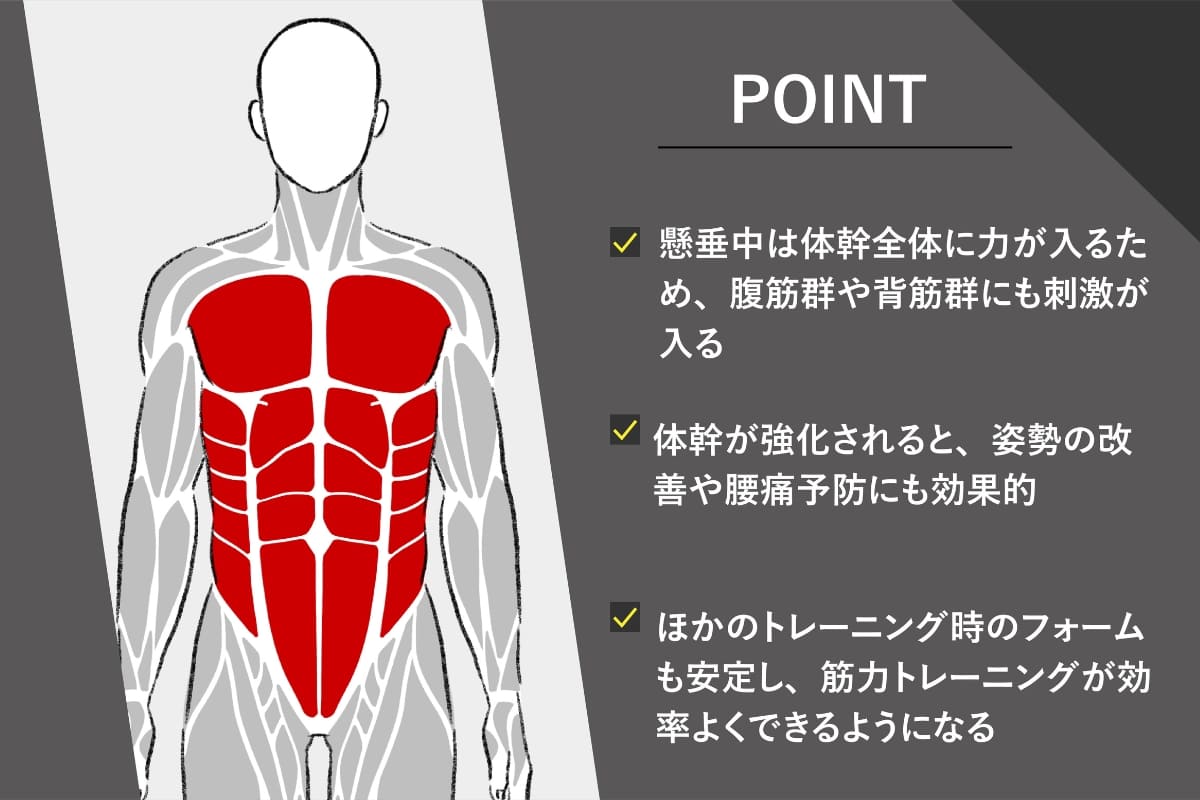

体幹が強化され姿勢がよくなる

懸垂中は身体を安定させるために体幹全体に力が入るため、腹筋群や背筋群にも刺激が入り、体幹の安定性が高まりやすくなる。

また、体幹が強化されることで姿勢が自然と改善され、腰痛予防にも効果的。ほかのトレーニング時のフォームも安定するため、筋トレ自体が効率よくできるようになる。

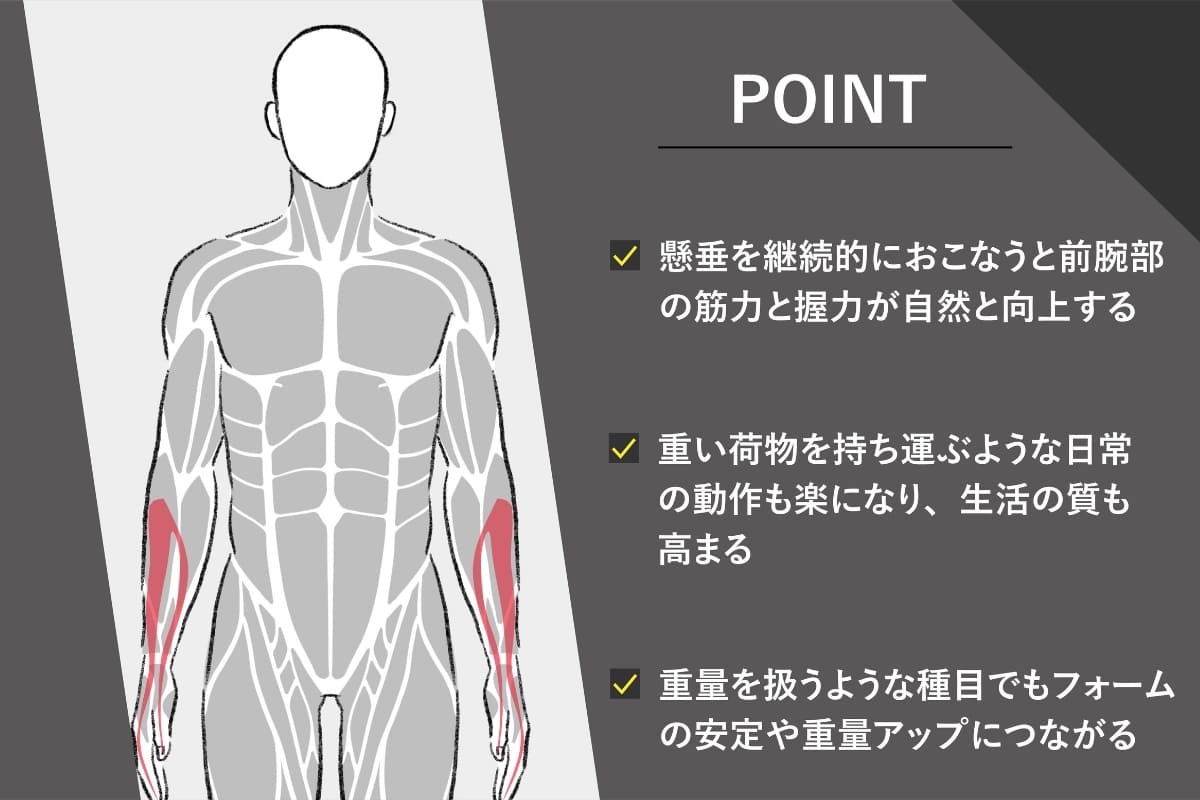

握力が向上して日常動作が楽になる

懸垂では体重を支えるために、前腕の筋肉や握力が必要不可欠。懸垂を継続的におこなうことで、前腕部の筋力と握力が自然と向上する。

握力が向上すると重い荷物を持ち運ぶような日常の動作も楽になり、生活の質も高まる。また、重量を扱うようなバーベルやダンベルを使う種目でもフォームが安定しやすくなったり、より高重量でトレーニングできるようになったりするのも嬉しいポイント。

初心者でもできる!懸垂の正しいやり方

懸垂の動作はシンプルに見えるが、効果を出すためには正しいフォームを維持することが重要。

懸垂は手幅や手のひらの向きを変えることで、鍛えられる筋肉の部位や強度が変化し、逆手(アンダーグリップ)では上腕二頭筋、順手(オーバーグリップ)では広背筋に負荷をかけられる。さらに、パラレルグリップは初心者でも比較的おこないやすく、腕や肩への負担を軽減しながら背中を鍛えるのに適している。

- 逆手(アンダーグリップ)

- 順手(オーバーグリップ)

- パラレルグリップ

逆手(アンダーグリップ)

逆手(アンダーグリップ)は上腕二頭筋を使いやすいフォーム。

日常生活では、上腕二頭筋のほうが使う頻度が高いため、逆手(アンダーグリップ)のほうがやりやすい傾向にある。初心者や懸垂を何回もできない人は逆手(アンダーグリップ)からはじめるのが効果的。

順手(オーバーグリップ)

逆手(アンダーグリップ)の懸垂に慣れてきたら、順手(オーバーグリップ)に挑戦してみよう。順手にすることで肩や肩甲骨が大きく動き、広背筋や僧帽筋を刺激しやすくなる。

パラレルグリップ

平行なバーを用いておこなう、逆手と順手の中間にあたるグリップ。そのため、逆手よりも上腕二頭筋への負荷は少なく、順手ほど僧帽筋への負荷も強くない。おもに広背筋を中心に鍛えられる。

【目的別】懸垂の正しい回数

- 基本の目安は「10回×3セット」

- 筋肥大目的なら「13〜15回×3〜4セット」

- ダイエット目的なら「5回×2セット」

基本の目安は「10回×3セット」

懸垂の基本的な回数設定は、1セット10回を3セット。この回数設定により、筋力と筋持久力をバランスよく向上させられる。

初心者の場合は5回程度からはじめ、無理はせず徐々に回数を増やしていくアプローチが効果的。セット間の休憩は2分程度を目安とし、フォームが崩れない範囲で実施することが重要。

筋肥大目的なら「13〜15回×3〜4セット」

筋肥大を目指す場合は、1セットあたり13〜15回の懸垂を3〜4セットおこなうのがおすすめ。セット間の休憩は60〜90秒程度に抑えることで、筋肥大に十分な刺激を与えられる。

ただし、フォームが崩れ始めたら、すぐに運動を中止し、十分な休息を取ること。

ダイエット目的なら「5回×2セット」

ダイエット目的の場合は、1セット5回程度を2セット実施し、それを1日3回程度に分けておこなうのが効果的。少ない回数で複数回実施することで、基礎代謝を上げながら、けがのリスクを軽減することが可能。

朝・昼・夕などの時間帯に分けて実施することで、1日を通して代謝を高く維持する効果も期待できる。また、1度のトレーニングが短時間で終わるため、日常生活に組み込みやすいという利点もある。

自宅やジムで使える懸垂器具4選

懸垂をおこなう際は、適切な器具を選ぶことが重要。自宅で手軽に始めたい場合はドアに取りつけられる「懸垂バー」、スペースに余裕があるなら安定感のある「据え置き型スタンド」がおすすめ。

- ドアに取り付けられる懸垂バー

- 据え置き型の懸垂スタンド

- 補助用のトレーニングバンド

- グリップ力を高めるハンドグリップ

懸垂バーなどの用意ができない場合は、公園や学校の鉄棒を活用できますよ。

ドアに取り付けられる懸垂バー

懸垂バーは、自宅で懸垂をおこなう場合に便利な器具。ドアのフレームに引っ掛けて使用する仕組みになっており、設置が簡単で場所を取らない点が特徴。工具を使わずに取り付けられるものが多いため、賃貸住宅など壁やドアに穴を開けられない場合でも安心して使用できる。

また、製品によっては複数のグリップポジションが用意されており、手幅の広いワイドグリップや手幅を狭めたナローグリップなど、鍛えたい部位に応じたトレーニングができるものも。

ただし、使用する際は器具の立てつけがしっかりしているかどうかを確認する必要がある。安定性がないと転倒のリスクがあるため、設置方法を正確に守り、安全にトレーニングをおこなおう。

据え置き型の懸垂スタンド

より本格的にトレーニングをおこないたい人には、据え置き型の懸垂スタンドがおすすめ。自立型で床に直接設置するため、ドアフレームや壁を使わずに安定して懸垂をおこなえる。

一部の製品には懸垂以外にもディップスやプッシュアップなどができるアタッチメントがついており、全身を鍛えられるトレーニング器具として使用できるものも。懸垂バーと比較して設置にはスペースが必要となるが、安定性や機能性も高いため自宅に運動できるスペースをつくりたい場合はおすすめ。

補助用のトレーニングバンド

トレーニングバンドを懸垂バーに取りつけて足を掛けることで、体重を支えてくれる。懸垂がまだできない人や、負荷を調整したい人に最適なアイテム。

トレーニングバンドを使うメリットは、場所を問わず使えて初心者でも懸垂の動作を正確に学びやすい点。サポートがあることで、広背筋や上腕二頭筋などのターゲットにしたい筋肉を効率的に鍛えられる。筋力が向上してきたらバンドの強度を下げて負荷を徐々に高めることができるため、段階的なトレーニングも可能。

ゴムの厚みや素材によってサポート力が異なるため、自分の体重や筋力レベルに合ったものを選ぼう。

グリップ力を高めるハンドグリップ

懸垂中にバーをしっかりと握り続けるためには、握力の持久力が欠かせない。ハンドグリップで握力を強化することで、懸垂時のフォームや持続力の向上が期待できる。また、前腕筋を鍛えることで、手首の安定性が高まるため、けがのリスクを減らす効果も。

可変式の負荷調整ができるハンドグリップを選ぶと、自分の筋力レベルに応じてトレーニングを進められるため、長く使いやすい。持ち運びが簡単なため、テレビを見ながらやオフィスの休憩時間にトレーニングするなど、日常生活に取り入れやすい点も魅力。

懸垂とディップスの違いを比較

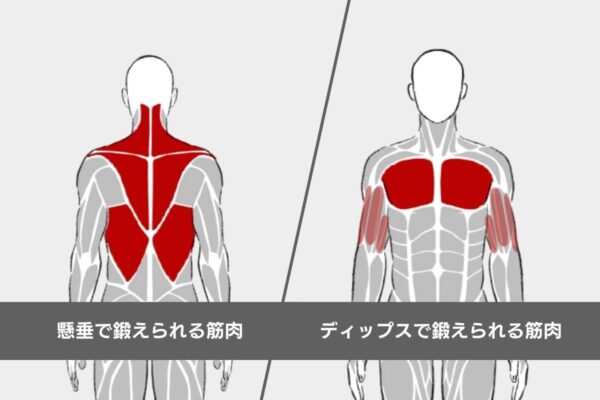

- 鍛えられる筋肉の違い

- 必要な器具・マシンと場所の違い

- 習得のしやすさの違い

鍛えられる筋肉の違い

懸垂はおもに広背筋や上腕二頭筋に負荷がかかり、背中の筋肉を重点的に強化できるトレーニング。一方、ディップスは大胸筋と上腕三頭筋を中心に刺激を与え、胸部と腕の後面を鍛える。

懸垂は引く動作、ディップスは押す動作と、互いに相反する動きを持つため、組み合わせることで上半身全体をバランスよく鍛えられる。

必要な器具・マシンと場所の違い

懸垂は懸垂バーやラックを使用するため、トレーニング場所は公園の鉄棒や自宅用の懸垂バー、ジムの懸垂用ラックなどがメイン。設置場所には十分な高さと空間が必要となる。

一方、ディップスはディップスバーやパラレルバーがあれば実施でき、懸垂に比べて比較的コンパクトな設備で対応できる。また、椅子やベンチを使用した「ベンチディップス」などの種目も存在し、自宅でもトレーニングしやすい。

習得のしやすさの違い

懸垂は自身の体重を引き上げる動作のため、初心者にとってはハードルが高い種目。まずは補助器具やマシンなどを活用して取り組みながら、徐々に自重でできるように目指していくのが一般的。

対してディップスは、足を床につけた状態から始めることができ、徐々に負荷を増やしやすい。また、「腕を下げて全身を支える」というシンプルな動きのため、直感的で理解しやすいのが特徴になっている。

ディップスのやり方・ポイントは以下の記事で紹介しているので、参考にしてみよう。

筋トレ「ディップス」で大胸筋を鍛える!効果や正しいやり方・フォームを紹介

「ディップス」はどこに効く?鍛えられる3つの部位を紹介 「ディップス」は「ディップスバー」や「懸垂マシン」を活用しておこなうトレーニング。自重でおこなう種目では.....

懸垂が1回もできないときの対処法

懸垂ができない場合は、まずフォームや手の向きを見直し、正しい動きで基礎を固めること。次に、「斜め懸垂」「ネガティブ懸垂」といった簡易的なトレーニングを取り入れ、懸垂に必要な筋力をつけることも効果的。

- フォームや手の向きを見直す

- 斜め懸垂やネガティブ懸垂で基礎筋力をつける

- 補助バンドを使って負荷を調整する

フォームや手の向きを見直す

懸垂は、手の向きや手の幅によって難易度が大きく変化する。手のひらを前に向けたリバースグリップは、上腕二頭筋の力を活用しやすく、初心者向けの取り組みやすいフォーム。また、肩幅よりもやや広めに手幅をとることで、より自然な動きが可能になり、肩への負担も軽減される。

斜め懸垂やネガティブ懸垂で基礎筋力をつける

斜め懸垂は、低い位置に設置したバーに足をつけた状態で実施する運動。体重負荷を調整しながら、懸垂の基本的な動作パターンを習得できる。

ネガティブ懸垂は台を使って身体を持ち上げた状態から始めて、ゆっくりと身体を下ろしていく運動。筋肉に刺激を与えながら、肩甲骨が開いていく感覚を身につけるのに効果的。

補助バンドを使って負荷を調整する

補助バンドは、懸垂バーに取りつけて足を乗せることで、体重負荷を軽減できる便利なツール。バンドの太さや強度を選択することで、自身の体力レベルに合わせた負荷調整が可能。

初めは強めの補助バンドを使用し、徐々に細いバンドに移行することで、段階的な筋力向上が期待できる。また、バンドを使用することで、正しいフォームを維持しながら、より多くの回数をこなせるという利点もある。

懸垂の代わりになる広背筋を鍛える筋トレ4選

懸垂をおこなうことが難しい場合や、筋トレのバリエーションを増やしたい場合は、ほかの筋トレメニューに挑戦するのもおすすめ。

- 斜め懸垂(インバーテッドロウ)

- ダンベルワンハンドローイング

- ベントオーバーダンベルロウ

- ラットプルダウン

斜め懸垂(インバーテッドロウ)

足を床につけた状態でおこなうトレーニングで、懸垂よりも難易度が低く、懸垂ができない人や運動初心者にもおすすめ。広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋などを鍛えられる。以下では「斜め懸垂」の詳しいやり方やコツを紹介しているので、気になる人はチェックしてみよう。

- バーの下に仰向けになり、肩幅より少し広めにバーを握る

- かかとを地面につけ、身体を一直線に保つ

- 息を吐きながら、ひじを曲げて上体をバーに近づける

- 胸がバーに触れるくらいまで上体を起こしたら、息を吸いながらゆっくりと元の位置に戻す

「斜め懸垂(インバーテッドロウ)」のやり方や効果は?自宅での筋トレ方法も紹介

「斜め懸垂(インバーテッドロウ)」は最強?鍛えられる筋肉と効果 「斜め懸垂(インバーテッドロウ)」はその名の通り、身体を斜めにして懸垂をおこなうトレーニングで、.....

ダンベルワンハンドローイング

ダンベルを手に持ち、ボートを漕ぐように背中を寄せて、背中を刺激するトレーニング。ダンベルの重さを変えることで、自分に合った負荷でトレーニングできる。

- ベンチまたは椅子に片方のひざと手をついて身体を固定する

- もう一方の手にはダンベルを持ち、腕を完全に伸ばして床と平行にする

- 背中はまっすぐにして、身体を一直線に保つ

- 息を吸い込みながら、ひじを身体の横に引きつけ、ダンベルを腰の横まで引き上げる

- 一番高い位置で1~2秒キープする

- 息を吐きながら、ゆっくりと元の位置に戻す

ベントオーバーダンベルロウ

バーベルやダンベルを自分の身体のほうに引き上げるようにして、背中の筋肉に刺激を与えるトレーニング。広背筋、僧帽筋、脊柱起立筋群、上腕二頭筋などを効果的に鍛えられる。

- 足を肩幅に開き、ひざを軽く曲げて立つ

- ダンベルを両手に持ち、手のひらを内側に向ける

- 背中をまっすぐに保ちながら、股関節から上体を前傾させる

- 上体が床と平行になるまで前傾したら、息を吐きながらダンベルをゆっくりと引き上げる

- ひじを身体の後ろに引くように意識し、肩甲骨を寄せるようにして背中の筋肉を収縮させる

- 息を吸いながら、ダンベルをゆっくりと元の位置に戻す

「ベントオーバーロウ」の詳しいやり方は以下の記事で解説。ダンベル以外のやり方も紹介しているので参考にしてみよう。

「ベントオーバーロウ」で背中を鍛える!やり方や重量、ダンベルを使った筋トレ方法を紹介

「ベントオーバーロウ(ベントオーバーローイング)」で鍛えられる部位と効果 「ベントオーバーロウ(ベントオーバーローイング)」は、バーベルやダンベルなどを利用し、.....

ラットプルダウン

頭上のバーを身体に寄せることで、背中を鍛えるトレーニング。広背筋をはじめ、大円筋、僧帽筋も同時に鍛えられ、背中の引き締めや姿勢改善が期待できる。ラットプルダウンのコツや詳しいポイントは以下を参考にしてみよう。

- マシンに座り、太ももをパッドで固定する

- 胸を張り、肩甲骨を寄せた状態をキープする

- バーをしっかりと握り、腕を伸ばした状態で持ち上げる

- 息を吸い込みながら、ひじを曲げ、バーを胸のあたりまで引き下げる

- 一番低い位置で1~2秒キープする

- 息を吐きながら、ゆっくりと元の位置に戻す

「ラットプルダウン」のやり方・フォームや重量は?アタッチメント別の効果も紹介

「ラットプルダウン」はどこに効く?鍛えられる3つの部位 「ラットプルダウン」は主に広背筋を鍛えるトレーニング。大円筋や僧帽筋(そうぼうきん)のような背中の筋肉も.....

懸垂の効果を高めるコツ

- 肩甲骨を意識して背中に効かせる

- 反動を使わずゆっくり動く

- 力を入れるときは呼吸を止めない

- 目的に合った手幅を意識する

- 週に2~3日の頻度でおこなう

肩甲骨を意識して背中に効かせる

懸垂を開始する前に肩甲骨を下げて寄せる意識を持つことで、広背筋へ負荷をかけやすくなる。上昇時には肩甲骨を寄せながら引き上げ、下降時も肩甲骨を意識しながらゆっくりと戻すこと。

運動中は常に肩甲骨の動きを意識し続けることで、背中の筋肉により大きな刺激を与えられる。

反動を使わずゆっくり動く

反動を使用すると、本来鍛えたい筋肉への刺激が減少してしまう。また、急激な動きは関節への負担も大きくなり、けがのリスクも高まる。ケガを予防しつつ、懸垂を効率よくおこなうためにも反動を使わず丁寧におこなおう。

力を入れるときは呼吸を止めない

懸垂中は適切な呼吸をおこなうことで、筋肉への酸素供給が安定し、より効果的にトレーニングできる。

呼吸を止めると血圧が上昇して過度な負担がかかったり、酸素の供給が不足し、筋持久力が低下したりすることがあるので注意しよう。上昇時に息を吐き、下降時に吸うリズムを作ることで、自然な呼吸パターンを維持できる。

目的に合った手幅を意識する

懸垂は手幅を変えることで、刺激される筋肉の部位や強度が変化する。広い手幅でおこなうと、広背筋の上部に、狭い手幅では広背筋の下部や上腕二頭筋により強い刺激を与えられる。初心者は肩幅よりもやや広めの手幅からはじめ、慣れてきたらさまざまな手幅を試してみるのがおすすめ。

週に2~3日の頻度でおこなう

効果的に筋力を向上させるためには、週に2~3回程度の頻度で実施するのが理想的。連日同じ部位のトレーニングをおこなうと筋肉の回復を妨げ、けがのリスクを高める可能性があるため要注意。

48時間程度の休息を設けると筋肉の回復と成長を効果的に促進できるが、まだ懸垂ができない場合は毎日おこなった方が懸垂の感覚を掴みやすくなる。

懸垂に関するQ&A

効果が出るまでどのくらいかかる?

A:個人差があるが、2〜3ヶ月が目安。

筋肉細胞は2~3ヶ月程度ですべてが入れ替わるため、筋肉に適切な刺激が入っていれば2〜3ヶ月で顕著な変化が実感できるでしょう。ただし、肩の動きが悪くて肩甲骨が思うように動いていない、正しいフォームで取り組めていないなど、なんらかの理由で筋肉までうまく刺激が届いていない場合は、効果の実感までに1年程度かかることもあります。もし、2~3ヵ月継続しても目立った変化が見られない場合は、肩甲骨の動きが正しいかどうかや背筋が丸まっていないかなど、フォームの見直しをおこなってみてください。

女性がおこなうと腕が太くなる可能性はある?

A:ほぼない。

肩やひじに違和感がある場合はどうする?

A:痛みがあるときはやらないこと。フォームが間違っている可能性がある。

ひじや肩に違和感がある場合は、フォームを誤っていることにより、腱や関節に過度な負荷がかかっている可能性が考えられます。けがの原因にもなるため、フォームを見直すようにしましょう。

また、肩や肩甲骨の硬さもけがのリスクを高めてしまいます。強い痛みを感じる場合は即座にトレーニングは中止しましょう。ただし、完全にやめてしまうと、徐々に関節などが固まってしまうため、可動域を維持するためにも痛みのない範囲で軽い運動を継続してみましょう。

青山学院大学在学中の1988年から指導をスタート。指導歴30年で女優、役者、アイドル、女子アナ、ミスワールド日本代表モデル、プロサーファー、新体操選手などのスポーツ選手なども含め20000人超の指導を経験。2003年OZEKIパーソナルトレーナー養成スクール(現Shapesアカデミー)開設。2005年Shapes(現ShapesGirl)を東京渋谷に開設。メディア出演のほか、「腹凹は太もも運動でつくれる 1日3分週3日でOK!」(SBクリエイティブ)「5秒姿勢矯正ダイエット」(マガジンハウス)など多数の著書を執筆。