現代社会において、企業活動とサステナビリティ(持続可能性)は切り離せない関係にある。

博報堂DYグループでは、2022年4月にサステナビリティ推進室を新設。社会は生活者の集合体であることを前提に、「人を中心としたサステナビリティ」を浸透させるべく、グループの経営課題としてサステナビリティ活動に取り組んでいる。

今回は博報堂DYホールディングスのサステナビリティ推進室 室長を務める中島静佳さんに、サステナビリティ責任者就任の経緯とサステナブルな社会創造について、Wellulu編集長の堂上研が話を伺った。

中島 静佳さん

株式会社博報堂DYホールディングス サステナビリティ推進室 室長

堂上 研

株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長

1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。

https://ecotone.co.jp/

広告は「サステナビリティ」の敵なのか?

堂上:本日はよろしくお願いいたします! 昔から知っている仲間ですので、今日はいつも通り「静佳さん」と呼ばせてください。

中島:堂上さん、もちろんです! こちらこそよろしくお願いいたします。

堂上:まず静佳さんが取り組んでいる仕事について教えてください。

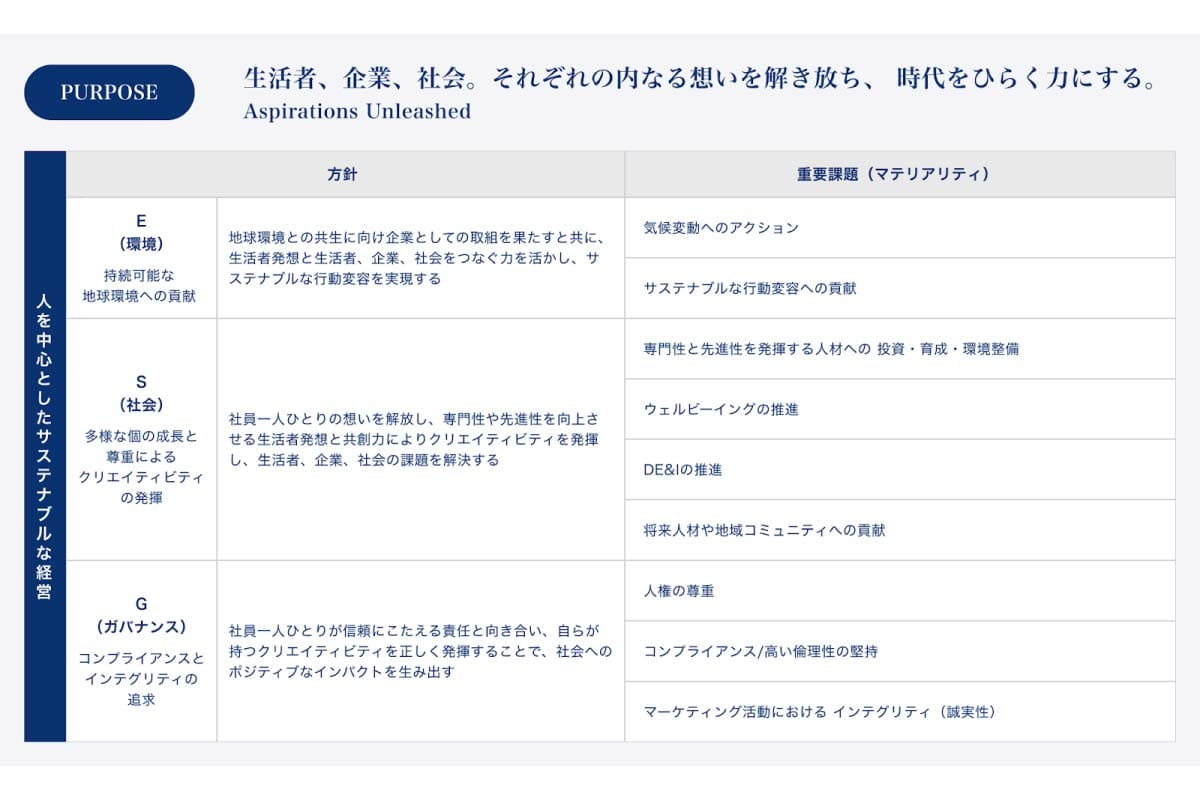

中島:2022年4月に新設された「博報堂DYホールディングス サステナビリティ推進室」の責任者を務めています。サステナビリティ推進室は、グループにおける環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)における方針策定や、グループ横断での活動、事業会社の支援などのプロデュース、マテリアリティに基づく活動のモニタリング、社内外に向けた情報発信などの機能を担っています。

堂上:サステナビリティ推進室の室長になる前は、どのような業務をやっていたんですか?

中島:マーケティングですね。化粧品、飲料、金融などのマーケティングを担当していました。

堂上:もともとサステナビリティに興味があったんですか?

中島:近年、マーケティング業務の中で、クライアントから「サスティナビリティを取り入れたブランディングをしたい」「パーパス策定をしたい」という依頼を受けることが多くなったなと感じていました。

一方で、過度な広告やマーケティングが過剰な消費を促進し、地球や人を搾取しているという声も多くなっていることも事実です。最近ではフェイクニュースなどの技術の進化に伴う課題も出てきており、広告会社のあり方も変わるべきなのではないかと考えていました。

サステナビリティ推進室の室長になってからは、これまでの経験が活かせることも多い一方で、事業レイヤーと経営レイヤー、ステークホルダーや見るべき視点の違いなど、改めて奥の深さを感じることが多く、社会人人生の中でも最もリスキリングした2年間でしたね。

堂上:会社としても、新しい部門を作るということで手探りからのスタートだったかと思います。責任者になって2年半、まずは何から始めていったのですか?

中島:最初に手がけたのは、「人権方針」と「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン方針」の策定です。人が中心の会社だからこそ、「人」に関する基盤をまずは固めることに注力しました。

堂上:「人」について考えることからのスタートだったんですね!

中島:そうなんです。これからますます多様化していく社会を考える上で、まずは会社として「人権」や「多様性や包摂性」について見つめなおさなければならないと思ったんです。

私自身がキャリア入社であり、女性管理職であったので、当事者としてもDE&Iの課題意識は持っていました。一方で現場にいるときは、「個人の努力で解決するもの」と考えていたし、女性だからという特別扱いは敬遠していたんですね。さらに、ボトムアップでムーブメントを作ろうという動きも会社としては活発です。でも異動が決まった時に、後輩たちから切実に「企業としてのDE&Iを進めてほしい。このままでは働き続けられない」と言われました。その時に「会社レベルで変えなければ変わらない」とスイッチが入りました。

堂上:一緒に働く仲間のためにスイッチが入ったのですね! そこからどのようにアプローチを進めていったのでしょうか?

中島:グループ内の課題を棚卸しをしていきました。大切にしたことは「データで見ること」と、「人を通じて理解すること」です。初年度にDE&Iのワーキンググループを実施しました。データの棚卸を元に、階層別のヒアリングをしたことで、これまで“なんとなく”肌で感じていたジェンダーギャップの課題が明確になり、これらを経営陣とも共有できたことが方針を決める上でも大きかったと思います。

堂上:まさにマーケティングで培った力を最大に利用して、課題を分析していったということですか! やっぱり課題は山積みでしたか?

中島:シンプルに言うと会社としての大きな課題は、実は活躍できる年齢が狭いということでした。社内に「30代前半から40代までが活躍する世代」だという意識が強くあること、また慣習としての長時間労働がまだ根強く残っていることも併せて、特に女性にとっては出産・育児と重なり、機会が減ってしまうということが課題として浮き彫りになってきたんです。

堂上:たしかに大きな課題ですね。ウェルビーイングを考える上でも、年齢を重ねても挑戦ができる環境というのが大切だと思います。

進むべき道はいまだ二合目。生活者の視点が未来につながる

堂上:会社の課題が見つかり、解決するためにどのように働きかけていったのですか?

中島:本当に、色々な人の話を聞きました。現場で働く人から、管理職や子どもを持つ社員の話を聞いていくうちにわかってきたのは、「私たちの会社には様々な当事者が居て、課題を乗り越えるアイデアを持つ人やチームも多い」ということ。でも、その事実を知らずに苦しんでいる人もいる。それは非常にもったいないことですよね。

先日、博報堂DYグループでは「あらゆる生活者を想像しなくちゃ、創造なんでできないぞ」をスローガンに、「Diversity Day 2024」というイベントを開催し、女性のキャリア、LGBTQ、障害などに取組む社員を通じて、「“いま、博報堂DYグループにある課題”と“これからの博報堂DYグループの在り方”」についてトークセッションを行いました。当社グループのフィロソフィーは生活者発想ですが、DE&Iはグループの基盤だと考えています。

中島:例えば、博報堂プロダクツには色覚特性を持つプロダクトデザイナーの方がいらっしゃいます。彼が言っていたのは「会社はチームで動くから、自分は造形を頑張って、色の部分は他のメンバーがサポートしてくれます。子どもの頃は一人で頑張るしかなかった。だから、今はすごくやりやすくなりました」ということ。彼がいるチームは、きっと他にはない視野や強い力を持っていると思います。

堂上:これがダイバーシティ・インクルージョンの本質ですよね。私たちの仲間にそんなチームがいることは、とても心強さを感じます。知識として知るだけだと頭に残らないことも、「仲間のストーリー」は応援したくなるし、自分の価値観が変わるきっかけになるかもしれません。社内の人たちの意識が少しずつ変わっているという実感はありますか?

中島:そうですね。方針策定と同時にグループ内の推進体制も進めています。グループ各社にサステナビリティ担当役員や担当者からなる連携部会を作り、環境やDE&Iの課題を議論しています。サステナビリティを経営に組み込み、経営としても進めていくという認識が、やっと動き出したと思っています。

堂上:静佳さんがやり遂げたいことを10とすると、現在は何合目まで来ていますか?

中島:二合目ですね(笑)。

堂上:二合目ですか! まだまだやらなければならないことが山積みですね(笑)。

中島:人の価値観や、行動を変えるには時間がかかります。しかし、世の中の追い風もあります。「ゆっくり、急げ」の精神で変えていきたいです。

2024年はさらに取組を加速させるため、グローバルパーパスを受け、グループサステナビリティ方針を定めました。

堂上:まだ二合目という話もありましたが、会社がより良い循環を作っていくために必要なのはどういうことなのでしょうか。

中島:社員一人ひとりが生活者として、新しい生活者や社会課題とつながっていくことです。リアルな自分の体験として、新しい生活者に出会ったり、課題にぶつかったりすることで、視点を広げ、サステナブルな未来へと向かっていくことができるのだと思っています。

原動力はいつも好奇心にあり

堂上:ここで静佳さんの子ども時代に遡っていきたいと思います。どんなお子さんだったのですか?

中島:実は小学生まではシンガポールに住んでいました。当時通っていた学校の先生が、とても素敵な方だったんです。挑戦して失敗することで、心身ともに成長することを大切にしていました。この時期に、よく知らない領域でも、好奇心をもって飛び込んで、まずやってみようという性格が培われたと思います。

堂上:シンガポールで素敵な出会いがあったんですね。

静佳さんは博報堂に中途入社されていますよね。それまではどんな仕事をされていたんですか?

中島:自動車メーカーに勤めていて、商品企画の仕事をしていました。

堂上:広告業界もそうですが、自動車業界も男性の比率が高い職場のイメージがありますよね。

中島:そうですね。私は商品企画やマーケティングの仕事が大好きなのですが、会議や打ち合わせの場で女性が私だけだと、自分が女性代表としての視点を一人で背負うことに少し違和感も覚えていました。 ふつうに一人の人間として扱ってほしいなあーと(笑)。

堂上:仕事が好きなのは、僕も共感します! 静佳さんは、なぜそんなに仕事が好きになったんですか?

中島:未知の体験や人との出会いに、とてもワクワクするんです。自動車メーカーでは、仕事を通して、設計から生産まで様々な職種の人や、海外拠点や販売店、そして取引先など新しい出会いがたくさんあります。みんなで知恵を出し合ったものが形になり、誰かの生活を変えていくというダイナミズムがとても楽しかったです。

堂上:子どもの頃から好奇心に溢れていて、その好奇心が、今でも楽しく仕事をするための原動力になっているということですね!

中島:そうですね! 様々な職種の人が集まり、アイデアを磨き、価値観や行動を変える高揚感というのは、今の仕事にも通じています。仕事の楽しさをあらためて考えてみると、ゼロから1を創り出したときの楽しさ・高揚感が大きいのではないでしょうか。

広告会社だからこそ、コミュニティに渦を生むことができる

堂上:サステナビリティ推進室の立ち上げも、まさにゼロから1を創り出す仕事だったのではないですか?

中島:はい。これまであまり関わりのなかったコーポレート部門や、グループ会社、NPOなど社外のステークホルダーの皆さんと一緒に、サステナビリティという未知の領域にチャレンジしています。範囲も広いし専門的な知識も必要。これまでの常識をかえることで意見の対立もあり、苦労もありますが、前向きに未来を変えたい、という人が多く、一緒に課題と向き合っていくというのは、楽しく、ウェルビーイングを感じる取り組みです。

堂上:静佳さんが考える、サステナブルな未来とはどんな世界ですか?

中島:私は2030年には「サステナブル」という言葉が無くなっているのが理想だと思っています。

堂上:つまり、サステナブルが当たり前の世界になっているということですね。

中島:そうですね。サステナブルは、社会全体で考えていくべき課題だと思います。そして社会全体が変革を迫られている現在において、企業の役割が大きくなっているのではないでしょうか。政府や自治体は、制度やルールで大きく社会を変えることができますが、新しい価値観や兆しを掴むのは苦手な傾向がありますよね。そこで、私たち広告業界が「生活者発想」と「発信力」を活用しながら、社会、生活者、企業の関係をつなぎ、循環を良くすることで、共に新たな仕組みを生みだしていけると思っています。

堂上:広告会社は仲介役になることもできますよね。私も多様な生活者が集まったコミュニティに、大きな渦を創り出せるのが広告会社だと思っています。

中島:アイデア、価値観、役割などの境界がなくなることで、みんなが融合して新しいコミュニティも生まれてくるのではないでしょうか。広告業界がクリエイティブプラットフォームとなることでできることが、まだまだあります!

堂上:本当にそう思います。静佳さんが仕事以外でウェルビーイングを感じる瞬間を教えていただけますか?

中島:最近はあまりできていないですが、旅行も大好きなんです。色々な地域のお祭りを見に行ったり、地元の方の話を聞いている時にウェルビーイングを感じます。

本やインターネットの中には情報が溢れかえっていますが、実際に現場で体感して、そこにいる人と接することで得られるものは、何にも代えがたいものですね!

堂上:現地でのふれあいを通じてこそ得られるものもありますよね。最後に、2030年にご自身は何をしていると思いますか?

中島:なんだろう、、10年前に描いた未来とは違うところにいるので、きっと何かまた新しいチャレンジをしていそうです。

堂上:ぜひ一緒に新しいことにチャレンジする仕事をしたいですね! 本日はとても深いお話を聞けたと思います。ありがとうございました!

関連記事はこちら

博報堂DYグループDiversity Day 2024 イベントレポート「あらゆる『生活者』を想像しなくちゃ、創造なんてできないぞ。」

自動車メーカーで商品企画に携わり、2004年に博報堂入社。化粧品、金融、飲料などのクライアントに対するマーケティング業務を経て2022年4月より現職。グループのサステナビリティゴールである「生活者一人ひとりが、自分らしく、いきいきと生きていける社会の実現」を目指し、日々の仕事に取り組む。