「休養は、時間ができたときに取るものではない。ビジネスパーソンこそ、戦略的に休養すべきだ」と説くのは、現役医師でありベンチャー経営者の加藤浩晃さん。

加藤さんは厚生労働省で初の医療ベンチャー政策を立案し、オンライン診療や治療用アプリの開発、AI医療機器の開発を牽引している。

「健康オタク」であり、体のあらゆるデータを計測し数値化しているという加藤さんに“忙しい現代人でもできる健康法”と“ウェルビーイングのつながり”について伺った。

加藤 浩晃さん

デジタルハリウッド大学大学院 特任教授/東京科学大学 医学部 臨床教授/アイリス株式会社 共同創業者・取締役副社長CSO/医師

堂上 研

株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長

1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。

体には“記憶”が残る。アメリカに見る「若いうちから始める健康ケア」

堂上:加藤さんとは、僕がウェルビーイングの事業を作りたいと思った7年前にお会いして、さまざまなことを教わりました。お忙しい中で1日時間を割いてくださり、オンライン診療・医療AIなど、テクノロジーとヘルスケアの現状や未来についてお話してくださいましたよね。

なかでも、「“あったらいいな(nice to have)”ではなく、“なくてはならない(must have)”サービスをつくらなければならない」というお話には深く感銘を受けました。これは、今でも大切にしている言葉です。今日は加藤さんと再びお話できて嬉しいです。

まずは、自己紹介からお願いできますか?

加藤:ありがとうございます。私は眼科医の医師として10年ほど勤務した後、厚生労働省で臨床研究・治験の推進に取り組みました。その後、2017年にAI医療機器を開発するアイリス株式会社を共同創業し、現在は取締役副社長を務めています。また、ヘルスケア領域のスタートアップへの出資もおこなっていたり、妻が院長を務める産婦人科・美容皮膚科のクリニック「THIRD CLINIC GINZA(サードクリニック)」の経営にも携わったりしています。

堂上:医師・起業家・経営者・投資家と、まさに多方面でご活躍されているわけですね。今、加藤さんが最も興味のある、注力して取り組んでいることは何ですか。

加藤:「アンチエイジング」ですね。私は現在44歳ですが、40代に入ってから体調の変化を感じることが増え、健康管理を徹底する「健康オタク」になり始めました。元々サービス開発者としてデジタルヘルスやデジタル予防医療に関わっていたこともあり、自分の体でもそういったサービスを試すようになったんです。さまざまな数値をデータ化したり、予防医療を試したりしていくと、体の調子が良くなるのを実感してのめり込んでいきました。今では「予防医療医師」と名乗っています。

堂上:アンチエイジングは、「どう生きるのか」という話に繋がっていくので、ウェルビーイングとも深い関連があると思います。さまざまな分野で活躍されてきた加藤さんがアンチエイジングに辿り着いたのは、とても興味深いですね。

加藤:眼科医時代の経験も関係しています。たとえば、若くして白内障になる方もいれば、70代になっても全く症状が出ない方もいます。つまり、自分の暦年齢と体の年齢というのは必ずしも一致しない。それが非常に興味深く、「いかにして体年齢を若く保てるのか」を探求するようになりました。

堂上:医師としての経験や、ご自身の体調の変化から関心を持つようになったわけですね。

加藤:はい。40代に入ると、急な体の不調を感じる男性は多いのではないでしょうか。実際に、20~40代の男性は女性よりも病気にかかりにくく、医療費が少ない傾向が統計的にも見えてきます。しかし、40代を境に糖尿病などの生活習慣病のリスクが急増します。

私自身は、40代になった時に「男性更年期」を経験しました。本来、テストステロンの減少は60歳以降に起こりやすいとされていますが、二層性があり、30〜40代で先に起こる場合があります。仕事などでストレスがかかりやすい人は40代でテストステロンが減少し、更年期のような活力がないといった症状が早期に出てしまうのです。私は、テストステロンに関連したサプリの摂取や、運動を取り入れたことで、数値が回復し、メンタルも安定しました。

堂上:僕も以前は、風邪をひかない、病気にかからないのが自慢でしたが、40代に入って体力の衰えを感じるようになってきました。でも、それに対して正しいアプローチをすれば回復できるというのは、とても心強いお話ですね。そういったケアは、40代からでも間に合いますか? やはり若いうちから始めるべきでしょうか。

加藤:今の日本のアンチエイジングブームというのは、じつはアメリカで2010年頃にすでにあったブームなんです。自分のバイタルデータを取って、それに基づいて改善を図るという流れが、今やっと日本にも訪れています。

一方、現在のアメリカではどんなブームがあるかというと、さらに若い世代、つまり20代の人たちが、「選食」という健康に配慮した食事をしたり、睡眠時間の管理をしたりしているんです。

なぜかというと、若い頃に健康を無視したライフスタイルを送っていると、歳を取ってからの健康状態に差が出てくることが分かってきたからです。たとえば「マッスルメモリー」のように、体には“健康の記憶”が蓄積される。しかし放っておくと「健康負債」がたまってしまう。そこで「若いうちからケアしましょう」という考え方が主流になっているんです。

1駅分の工夫で変わる。忙しい人のための“戦略的休養”の始め方

堂上:僕も最近、重い腰をあげてジムに通い始めたり、食事に気をつけたりしているのですが、習慣化するのはなかなか大変で……。仕事が忙しくなると、つい後回しにしてしまいます。「大事なのはわかってはいるけれど、なかなか実践できない」という僕の気持ちに共感してくださる読者の方も多いと思うのですが、加藤さんならどうアドバイスしますか?

加藤:私が提唱しているのは、「戦略的に休養する時間をあらかじめ確保する」ことです。「今日はたまたま早く帰れたから休もう」ではなく、たとえば「この1時間は英語の勉強をしよう」と予定に組み込むのと同じように、1日のスケジュールに「休養」の時間を組み込むんです。

堂上:なるほど。加藤さんは、具体的にはどのように「戦略的休養」を確保しているんですか。

加藤:たとえば、本来なら30分で移動できる場合でも、あえて1時間の移動時間を確保してスケジュールを組むようにしています。そうすると余裕が生まれるので、「1駅分歩いて運動する」ことができたり、「公園で一息つく」ことができたりと、余白の中に健康的な行動を組み込むことができるんです。

堂上:Welluluで対談した小林正忠さんから、ウェルビーイングに重要な「三間(さんま)」という“時間・空間・仲間”というウェルビーイングに重要な3つの間と、余白の大切さを教えていただきました。加藤さんもまさに、時間に余白を持たせることで、健康や休養の行動に繋げているのですね。

とはいえ、40~50代は子どもの受験や親の介護、仕事では中間管理職としての責任も増える時期で、「時間に余白を持つのが難しい」という環境の方も多いのではないでしょうか。

加藤:その通りですね。だからこそ、まずは「1駅分歩く」など日常の中で取り入れられるものから始めてもらうことをお勧めしています。

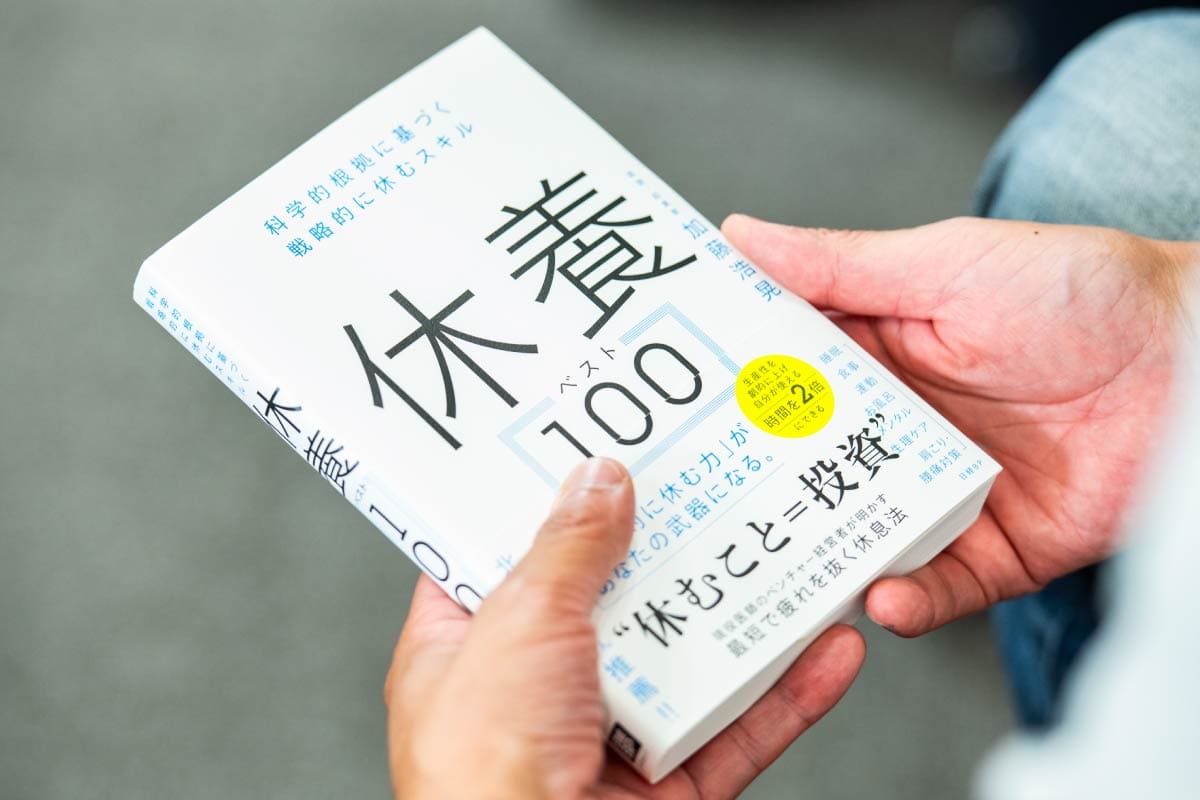

6月に発売した私の著書『休養ベスト100 科学的根拠に基づく戦略的に休むスキル』(日経BP)でも、さまざまなアプローチを紹介しています。自分に合うものを見つけて、無理なく始めることが大切です。

また、私が習慣であるストレッチを続けていられるのは、妻と一緒にやっているからなんです。朝と夜、妻とお互いに声を掛け合うことで、習慣として定着しました。また仲間ともどのくらい運動をしているか、頻繁に情報共有をするようにしています。

堂上:仲間との小さなコミュニティが習慣化の後押しにもなりますね。コミュニティは習慣化においても、ウェルビーイングにおいても重要だと考えています。僕も、何かを続けるためには、「ご褒美などのインセンティブの設計」「エンターテイメント性」「コミュニティ」の3つが大切だと考えています。

僕もジムは行けなくなってしまいがちだったのですが、娘と「どちらが先に5キロ痩せられるか勝負しよう」と決めてからは、モチベーションがぐっと上がりました。ポジティブに動く“理由”ができたんです。

加藤:すばらしいですね! 休養をしっかり取ることは、最高のパフォーマンスに繋がります。休養をしっかり取らなければ、年齢とともに働けなくなってしまう。「いい仕事をするには、まずはしっかり休むことが必要だ」ということを、多くの人にも知ってもらいたいです。

堂上:本当にその通りですね。ちなみに、仕事は休養にはなりませんか? 僕自身、仕事が楽しいと感じていて、今この対談も脳に良い刺激を受けているように感じます。

加藤:たしかに、“楽しくやっている仕事”は、ある意味で休養になり得るかもしれませんね。

“他人事”ではなく“自分事”に。女性の健康が企業の未来を左右する

堂上:「THIRD CLINIC GINZA(サードクリニック)」はどのようなクリニックなのですか?

加藤:「自宅・学校・職場」に次ぐ“第3の居場所”として安心できる空間を掲げています。産婦人科、美容皮膚科を中心に、予防やヘルスケアの相談にも対応しています。

堂上:僕は以前、Welluluのイベント取材で、生理痛がどんな痛みなのかを体験させてもらったことがあります。あまりの痛みに衝撃を受けたのですが、その経験をするまで、生理痛がどんな痛みなのか想像すらできませんでした。

この経験を通して、生理痛の辛さを知ることは、家族やパートナーとのウェルビーイングにも繋がります。女性の健康は、決して他人事ではないと実感させてもらいました。

加藤:おっしゃる通りですね。女性は毎月の生理をはじめ、PMS(月経前症候群)や子宮内膜症、子宮頸がんなど、日常的にケアが必要な課題を抱えています。

女性社員を増やしたいと考える経営者はもちろん、同僚として働く男性も、まずはその実態に“気づくこと”が大切です。そして、知っていってほしいです。私も女性医師や女性スタッフが多い職場で働く中で、ようやく知ることも多くあります。

堂上:今は気づけるタイミングだと思います。偏見や無理によるバイアスをなくしていくことで、経営者自身の視点も変わっていってほしいですよね。

女性が働きやすい環境は、結果的に男性にとっても働きやすい環境になると考えています。企業側のサポートも、もっとあっていいと思うのですが、どうお考えですか?

加藤:私も会社がもっとサポートすべきだと思います。一方で、スタートアップなど経営資源の限られた組織では、「その投資が利益につながるのか(ROI:投資利益率)」というデータを示していく必要があると感じます。

たとえば、月に3,000円ほどの低用量ピルを希望する女性社員がいた場合に、それを会社が補助することで、生理による業務影響を減らせるのであれば、その投資でどれだけのパフォーマンス向上が見込めるかを、データとして可視化できると良いと思うんです。数字として根拠を持たせることで、経営層も判断しやすくなります。

堂上:すごくよくわかります。僕たちも「人的資本経営」や「やりがい経営」、「ウェルビーイング経営」を提唱しているのですが、「社員がわくわくできるような環境を作ったり、社員の健康を意識してもらう取り組みをしたりしましょう」とお話すると、それをコストと考える経営者も少なくありません。

でもそれは「コスト」ではなく「未来への投資」なんですよね。社員が健康で長く働き続けられることこそ、企業にとっての大きなリターンになる。その理解を、もっと広げていきたいと思っています。

“不調を治す”から“健康を育てる”へ。企業と医療の新しい関係性

堂上:企業にとって、社員の健康を考えることがいかに重要か理解を広めるためには、どんなことが必要だとお考えですか?

加藤:私は今、「健康経営専門医」を増やす取り組みをしています。なぜかというと、産業医が健康経営に対して理解がなければ、その企業が健康経営に投資しづらいからです。

元来、産業医の役割は、基本的に「不調を治す=マイナスからゼロへ戻すこと」にフォーカスしていますが、「プラスをつくる=健康を育てる」という発想や知見を持った産業医が、だんだんと増え始めている状況です。しかも、そうした志向を持っているかどうかは、採用してみるまで分からないかもしれません。

ですから、「健康経営専門医」という資格や肩書を確立し、健康経営を実行できる人材を企業が見つけることができて、明確に採用できる環境を整えることが重要だと考えています。

堂上:産業医にとっても、健康経営について学んで「健康経営専門医」の称号が得られれば、よりキャリアの幅が広がりそうですね。またそういった称号は、企業側にも伝わりやすいと思います。

加藤:その通りです。さらに私は、経営者自身が「パーソナルドクター」を持つべき時代になってきたと考えています。顧問弁護士のように、何か起きてからではなく、普段から健康について相談できる状態にしておくべきです。

堂上:なるほど。いわゆる「かかりつけ医」のようなイメージですか?

加藤:かかりつけ医は「病気になってから行く」医師ですが、パーソナルドクターは「病気になる前から支える」存在です。その人の健康状態を把握し、生活習慣や日々の過ごし方を分かっている医者がアドバイスをします。

たとえば会食の多い経営者であれば、食生活についていくら改善を勧めても実行されないでしょう。そうしたライフスタイルや習慣まで理解した上で、現実的な健康アドバイスを届ける。それがパーソナルドクターの役割です。

堂上:それは理想的ですね。パーソナルドクターは、どうやってその人の健康状態を把握するのですか?

加藤:健康診断より精密な検査や、定期的な採血・血圧測定、DNA検査、ホルモンやビタミン・ミネラルの検査などを通して把握します。あらゆるデータを測り、健康状態を可視化すること、それに基づいたアドバイスしていく仕組みは、これからの時代においてますます重要になると思います。

健康は1日にしてならず。体を知り、食を整えるセルフケアの第一歩

堂上:加藤さんご自身が健康のために習慣化していることは、ストレッチや歩くことのほかに、どんなことがありますか。

加藤:食べるものを選ぶ「選食(せんしょく)」です。たとえば、和食と洋食で迷ったときは和食を、揚げ物か蒸し物であれば蒸し物を選ぶようにしています。もちろん揚げ物を食べたい日はあえて選ぶときもあります。焼肉に行く日もあれば、お寿司を楽しむ日もある。重要なのは、食べ物に関する知識を持ったうえで、「それでも今日は寿司を食べよう」と自分で判断して選ぶことです。

堂上:「選食」という言葉は初めて聞きました。バランスの良い食事が大切だと思いつつ、どうしても早食いをしてしまったり、アルコールを飲んだりしてしまって……。加藤さんは、どのように気をつけていますか。

加藤:夜は会食でコントロールが難しいことも多いですから、朝食に気を配るようにしています。たとえば、今はコンビニでも焼き魚が手に入る時代ですし、大豆製品やタンパク質をしっかり摂ることを心がけています。

堂上:僕は企画書を書いていると、夜中でもポテトチップスを食べたくなってしまうんです。先日は息子のサッカーの試合に行って、炎天下で疲れが溜まったので塩分を欲して、おにぎり2つとパン1つを3分くらいで一気に食べてしまいました。

加藤:そこで気をつけるべきなのは2点です。1点目は、食べすぎると血糖値が上昇してしまうということ。2点目は、早食いによって満腹中枢が働く前に食べ過ぎてしまうことです。満腹中枢が刺激されるには15分ほどかかりますので、早食いは食べ過ぎの原因になりやすいです。

堂上:なるほど。小腹が空いたなと思っても少しだけ食べて15分待てば落ち着くのに、その前に食べてしまっているということですね。血糖値が上がるのはなぜよくないのでしょうか。

加藤:血糖値が上昇すると、その後に下がる過程で体に負担がかかるんです。

私は実際に、血糖値の測定センサーを2週間装着して、どんな食べ物をどのくらいの量食べると血糖値が上昇するのかを調べました。その結果、自分の体質を把握できるようになり、「これ以上食べると血糖値が上がるな」と判断できるようになったんです。

堂上:それは面白いですね。僕も試してみたくなりました。

加藤:市販でも販売されているので、ぜひ試してみてください。海外では、「これを食べたらこれだけ血糖値が上がった」と数値をSNSでシェアするのが流行っているんですよ。人によって血糖値の反応は異なるので、まずは自分の体を知ることが大切です。

堂上:人によって違うのですね。やってみます! どんなものを食べると血糖値が上がるのか、楽しみです。僕は20年以上、血糖値を上げすぎてしまう生活をしてきた気がしますが、今からでもリカバリーできるのでしょうか。

加藤:体が今までの“健康負債”を記憶していますが、意識的に生活を変えれば少しずつ返していけます。

血糖値だけでなく、たとえば「ビタミンDを摂ったほうが良い」と言われても、代謝が良い人とそうでない人とでは、必要な摂取量が異なります。これは遺伝子によって決まっていることも多いんです。

だからこそ、そういった遺伝子まで含めた自分のデータを知ることで、自分の体を可視化できれば、やるべきことが見えてきます。

堂上:今からでも間に合うと知って安心しました。僕もこれから、自分の体をちゃんと知ることから始めていこうと思います。

いつまでも健康に、挑戦できる社会を目指して

堂上:加藤さんは今、どのような瞬間にワクワクしますか。

加藤:一番ワクワクするのは、さまざまなデジタルヘルス機器を自分で試して、学会などで情報収集をして、改善して……という時間ですね。仕事であり、趣味でもあります。

堂上:仕事と趣味が重なるのは、ウェルビーイングの観点から見ても理想的ですね。これからの未来はどう変わっていくとお考えですか? また、どんな未来にしていきたいと思っていますか?

加藤:やはり、みんなが幸せに暮らせる社会をつくりたいということが一番の思いですね。そのためにはまず、健康な体が欠かせません。私はいつも周囲の人に「みんなで豊かになろう」と伝えているのですが、豊かさを享受するためには、健康でいることが前提だと思っています。

歳を重ねれば知識や経験、知恵は蓄積されていきますが、体が健康でなければ働くことは難しい。だからこそ、健康な体で、自分の知見やネットワークを活かして活躍できる社会が理想的だと思いませんか?

70代で起業に挑戦する、スタートアップで活躍するという人が増えたらもっと元気な社会になると信じています。

堂上:よくわかります。僕自身も10年前に一度起業しようとしたのですが、今のほうが経験も人脈もスピード感も備わっていて、手応えを感じています。健康で、知識や経験、人脈を持つ人が社会の前線に立てるようになれば、本当に面白い未来が拓けそうですね。

加藤:仕事と言っても、たとえば「本当は音楽がやりたかった」「趣味を仕事にしてみたい」といった願いを叶えるのも良いと思います。健康であれば、人生の選択肢はもっと自由になる。私としては、みなさんの健康をサポートすることで、そうした“豊かな社会”の実現に貢献していきたいと考えています。

堂上:一緒にそんな社会を実現していきましょう。今日も素敵なお話を伺うことができました。ありがとうございました!

堂上編集長後記:

加藤さんは、ECOTONEの株主にもなってくれている守屋実さんに「ウェルビーイングな事業を創りたい」と相談したときにご紹介頂いた方である。

ヘルスケアとテクノロジーをどうビジネスにしていくか、そのときも丁寧に教えて頂いたが、今回も健康や休養の専門家として、自身が実証実験の被験者となり、自分の身体と常にデータを取りながら、対話を繰り返している。

加藤さんとお話ししていると、自分のPHRデータを自分で分析したくなる。早速、血糖値チェックのデバイスをその場で購入した。自分の食後の血糖値がどう変わるか理解して、何をどれくらい食べて良いか分析できるのが楽しみだ。

加藤さん、ありがとうございました。

〈加藤さんの新刊はこちら〉

2007年、浜松医科大学卒業。眼科専門医として1500件以上の手術を執刀し、白内障手術器具や眼科遠隔医療サービスを開発。2016年、厚生労働省医政局研究開発振興課に勤務。2017年、AI医療機器開発企業であるアイリス株式会社を共同創業し、取締役副社長兼CSO(最高戦略責任者)に就任。2021年、一橋ビジネススクールにてMBA取得。医療現場、医療制度、ビジネスという3つの領域を経験し、横断的に理解することで医療領域全般の新規事業開発支援を行う。大企業やベンチャーの顧問・アドバイザー・取締役も務める。著書に『医療4.0』『医療4.0実践編』『休養ベスト100 科学的根拠に基づく戦略的に休むスキル』(いずれも日経BP)、編著に『医療×起業』『デジタルヘルストレンド』(いずれもメディカ出版)など多数。

https://hiroakikato.jp/