スポーツや日常生活で重要な基礎体力。スポーツのパフォーマンスアップのためにも、健康を維持するためにも、日頃から基礎体力を向上させる意識が大切。

社会に新しい価値を創造するスポーツ&ライフスタイル企業「ゼット株式会社」は、スポーツ選手やスポーツを頑張る学生に向けて、基礎体力を可視化し、データに基づいた改善法を提案する「アスリートテスト」を提供している。また、より運動効率を高めてくれる「加圧トレーニングウェア」も展開。

今回は、ゼット株式会社の北野さん、桐畑さん、古岡さんに、基礎体力を向上させる重要性と、アスリートテストの概要、加圧トレーニングの魅力を伺った。また基礎体力を向上させるための運動メニューも詳しく紹介する。

桐畑純一さん

ゼット株式会社 フィジカル事業 中日本

加圧トレーニングアドバイザー

北野裕大さん

ゼット株式会社 フィジカル事業部 西日本

教育学修士 NSCA-CSCS、加圧トレーニングインストラクター

大学で子供の体力向上をテーマに研究を行いながら専門学校の講師やスポーツクラブのインストラクターなどを経験。産学連携で健康スポーツに関する商品やプログラムについての科学的な研究・検証を実施し、お客さまに満足いただける商品・サービスをお届けし、専門的な知識を正しく分かりやすく伝えます。

古岡 覚さん

ゼット株式会社 フィジカル事業部 東日本

加圧トレーニングインストラクター、NSCAーCPT

ゼット株式会社の子会社で株式会社ゼノアで加圧事業を担当。その後ゼット株式会社の加圧事業に配属となり、販売店への営業や高校生アスリートのチーム導入に向けた販促活動を行う。現在はフィジカル事業の担当となり、アスリートテスト、加圧トレーニング、サプリメントの3事業を軸に活動しております。

〇本記事のリリース情報

Webメディア「Wellulu」に紹介されました!

防衛体力と行動体力!基礎体力の重要性

──まず、基礎体力とはなんでしょうか?

北野さん:基礎体力を語るうえで、まずは「体力」の概念を理解することが重要です。

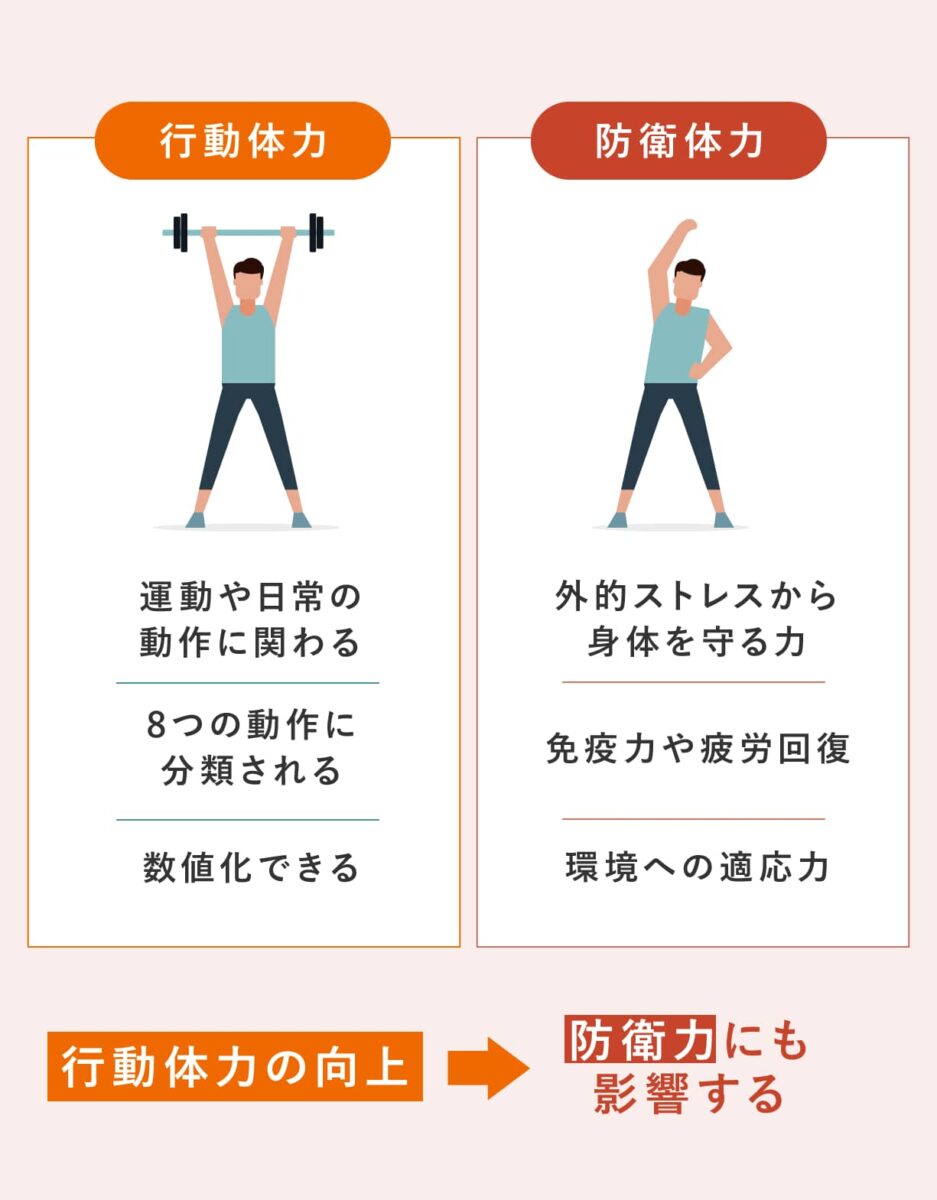

体力は大きく 「防衛体力」 と 「行動体力」 の2つに分けられます。

防衛体力とは、健康を維持し、外的ストレスから身体を守る力のことを指します。たとえば、風邪をひきにくくする免疫力や、疲労回復力、暑さ寒さへの適応力などが含まれます。

一方で、行動体力は、運動や日常の動作に関わる体力です。これはさらに細かく8つの要素に分かれます。

- 筋力(力を発揮する能力)

- スピード(瞬発的な動き)

- 全身持久力(長時間動き続ける力)

- 筋持久力(筋肉が持続して力を出す能力)

- 柔軟性(関節の可動域)

- バランス能力(姿勢を維持する力)

- 敏捷性(素早く動く力)

- 調整力(動作をスムーズにコントロールする力)

これらの要素が総合的に組み合わさって、基礎体力が成り立っています。

── この防衛体力と行動体力の間には関係性はあるのでしょうか?

北野さん:それぞれ「体力」という言葉がついていますが、基本的には異なる概念です。

たとえば、筋力・持久力・スピードなどの行動体力は、測定すれば数値化しやすく、どの程度向上したかを確認しやすいものです。一方で、病気に対する抵抗力や疲労回復力などを指す防衛体力は、明確な数値として測るのが難しい部分があります。

しかし、これらは無関係ではなく、ある程度の相関関係があります。たとえば、行動体力が向上すれば、体力がつくことで免疫力が高まり、結果として風邪をひきにくくなるといった防衛体力の向上につながることもあります。

逆に、睡眠不足や栄養不足によって防衛体力が低下すると、疲れが抜けずに行動体力も低下しやすくなります。

つまり、どちらか一方だけを鍛えるのではなく、総合的に体力を向上させることが重要です。

現代人は基礎体力が低下している!その原因とは?

── 現代人は昔に比べて基礎体力が低下していると耳にすることが多いです。そのおもな原因はなんでしょうか?

北野さん:基礎体力の低下には、いくつかの要因が考えられます。

最大の原因の一つは「運動不足」 です。とくに、日常生活における身体活動の減少が顕著にみられます。

── 運動習慣がある人が減っているんですね。

北野さん:スポーツをおこなっているかどうかに関わらず、たとえば移動手段を自動車や公共交通機関に頼ることが増え、歩く時間が短くなっています。

また、デスクワークやリモートワークの普及によって、座っている時間も長くなりましたよね。

デスクワーク中心の生活では、身体を動かす機会が大幅に減少します。とくに、長時間座り続けることで筋肉が衰えてしまい、基礎代謝(何もしていなくても消費されるエネルギー量)が低下します。これによって、同じ食事をしていても太りやすくなるなどの影響が出てしまいます。

筋力や持久力の低下が目立つようになりました。

── 家から会社まで、出社にともなう移動も減ってしまいますもんね。子どもについてはいかがでしょうか?

北野さん:子どもたちの遊びの変化も、運動不足に影響しています。

かつては外で遊ぶことが多かった子どもたちも、今ではスマートフォンやゲーム機を使う時間が増え、身体を動かす機会が減少しているんです。

その結果、幼少期から体力の低下がはじまるケースも少なくありません。

── たしかに公園などの屋外でも、ゲームをしている子どもの姿を見かけることが増えましたね。

基礎体力の低下がもたらす身体への影響

── 運動不足以外に、基礎体力が低下する原因にはどのようなものがありますか?

北野さん:運動不足以外では、生活習慣の乱れも関係しています。

たとえば、睡眠不足が続くと疲労が十分に回復せず、日々の活動に必要なエネルギーが不足します。栄養バランスの偏った食事も問題で、朝食を抜く、同じものばかり食べる、過度なダイエットなどで必要な栄養素が不足すると、筋力や持久力の低下を招く可能性があります。

そのほか、加齢も重要な要因です。年齢とともに筋肉量が減少しやすくなり、それが体力の低下につながります。とくに運動習慣がないと、加齢による影響をより強く受けやすくなります。

── 基礎体力が低下すると、具体的にどのような問題が起こるのでしょうか?

北野さん:まず、「日常生活での疲れやすさが増す」という影響が出てきます。筋力や持久力が落ちると、少し歩いただけで息が上がる、階段の上り下りがつらいといったことが起こりやすくなるんです。

また、基礎代謝が低下することで、「同じ食事をしていても太りやすくなる」こともあります。基礎体力が落ちると、身体の活動量自体が減るため、エネルギー消費が少なくなり、脂肪が蓄積しやすくなるのです。

さらに、「生活習慣病のリスク」が高まります。運動不足は肥満や糖尿病、高血圧といった病気の原因になりやすいため、基礎体力を維持することは健康管理の面でも重要です。

── 健康への悪影響は多いですね…。ただ、基礎体力の減少が原因だとは思わず、年齢を重ねたから仕方ないなと放っておいてしまいそうです。

ロコモティブシンドローム予防のためにも!

北野さん:「ロコモティブシンドローム」をご存じでしょうか?

これは「運動器(筋肉・骨・関節など)の衰えによって移動能力が低下する状態」を指します。簡単に言うと、歩く・立つといった基本的な動作が難しくなり、将来的に寝たきりになるリスクが高まる状態です。

基礎体力の中でも、とくに 筋力や柔軟性、バランス能力が低下するとロコモティブシンドロームのリスクが高まります。たとえば、足腰の筋力が弱ると、転びやすくなり、それが原因で骨折してしまうこともあります。高齢者の場合、一度転んで骨折すると、そのまま寝たきりになってしまうケースも少なくありません。

高齢者だけでなく、若い人でも運動不足が続くと発症する可能性があるため、日頃から基礎体力を維持・向上させることが大切ですよ。

── 「最近疲れやすいな」「食事は変えていないのに体型が変わってきたな」と感じている人は、基礎体力を向上させることで改善できる可能性があるということでしょうか?

北野さん:そうですね。その症状が基礎体力が低下によるものの場合、適切な運動や食事、休養を取り入れ、基礎体力を向上させることで改善が期待できます。

基礎体力の向上で得られる効果

── 基礎体力の向上のために重要なことはなんでしょうか?

北野さん:私たちは、体力向上のために 「運動」「栄養」「休養」 の三本柱を大切にしています。それぞれのバランスが取れているかを確認し、不足している部分を補うことで、より健康的な身体作りが可能になります。

たとえば、筋力トレーニングを取り入れることで、基礎代謝を高め、エネルギー消費量を増やせます。また、睡眠をしっかり確保することで、疲労回復が促され、日々のパフォーマンス向上につながります。さらに、栄養バランスの取れた食事を心がけることで、体力の維持・向上が可能になります。

── 基礎体力を向上させることで、日常生活やスポーツにおいてどのような効果が期待できますか?

北野さん:基礎体力が向上すると、おもに 「パフォーマンスの向上」「けがの予防」「精神的な安定」 という3つの大きな効果が期待できます。

まず「パフォーマンス」というと抽象的な表現になりますが、具体的には、持久力・スピード・パワーの向上が挙げられます。

たとえば、持久力が上がれば、スポーツ選手なら長時間の練習や試合でもパフォーマンスを維持しやすくなります。また、一般の方でも「疲れにくくなる」「集中力が持続する」などの効果が期待できますよ。

さらに、筋力やスピードが向上することで、スポーツ選手なら、ジャンプやスイングなどのパワーが必要な動作をより力強くおこなえるようになります。これは、日常生活でも「階段の上り下りが楽になる」「荷物を持ち上げやすくなる」といった形で実感しやすいでしょう。

── スポーツをしている、していないに関わらず、健康的に生活するためには基礎代謝の向上が欠かせないんですね。

北野さん:基礎体力の向上は、けがのリスク軽減にもつながります。

とくに、柔軟性が向上すると関節や筋肉がしなやかになり、捻挫や筋肉の損傷などのリスクを抑えられます。また、仮にけがをしてしまった場合でも、身体が柔軟であれば回復期間が短くなる傾向があるんですよ。

── もうひとつ「精神的な安定」もおっしゃっていましたが、これはどのような効果なのでしょうか?

北野さん:体力が向上すると、「自分はできる」という自信を持ちやすくなります。これを心理学では 「自己効力感」 と言います。運動を通じて基礎体力がつくと、身体的な健康だけでなく、精神的にもポジティブな影響を受けるのです。

スポーツ選手にとっては「試合で実力を発揮できる自信」に、一般の方にとっては「疲れにくくなった」「体力がついた」という実感が、日々の生活の充実感につながることが多いですね。

基礎体力を数値化できる「アスリートテスト」

── ゼット様が開発された「アスリートテスト」とはどのようなものなのでしょうか?

桐畑さん:アスリートテストは、もともと「トレーニングの成果を客観的に測る」ために開発されました。

トレーニングを続けていくと「どの種目をどれだけやれば、どのような体力が向上するのか?」という疑問が生まれると思います。具体的には「この筋トレをしたことで、本当に筋力が上がったのか?」「持久力を鍛える練習をしたことで、試合の後半でもパフォーマンスが落ちなくなったのか?」などといったことです。

これらの疑問に答えるためには、「見える化」が必要でした。つまり、トレーニングの効果を数値で示し、どの部分が強化されたのかを明確にすることが求められたのです。

そこで、基礎体力のうち“行動体力”の中から測定可能な要素を選び、「測定→分析→フィードバック」 という流れでトレーニングに活かせるように設計されました。これが現在のアスリートテストの原型となっています。

50m走や上体起こしなどを測定する「新体力測定」は、多くの方が学生時代に経験したことがあるかと思います。このようなテストでも基礎的な体力を測ることができますが、私たちのアスリートテストは、より細かく、より専門的に測定することを目的としています。そのため、専用の機材を活用し、その場で詳細なデータを取得することにこだわっています。

より実践的なスポーツ能力を計測

── アスリートテストの開発過程で、とくにこだわられた点はありますか?

桐畑さん:アスリートテストは、開発当初から変わらず続いている項目と、時代に合わせて変更・進化してきた項目の2種類があります。

たとえば、最大筋力の測定については、初期の頃から同じ機材を使い続けており、一貫したデータを取得できるようにしています。一方で、柔軟性やスピードを測る機器は、技術の進歩に合わせてアップデートしています。

弊社ではとくに野球に力を入れていますが、野球のパフォーマンス向上を目的とした測定では「より実戦的な動作を測れるか?」 という視点が重要になってきました。たとえば、柔軟性の測定では、単に身体がどれくらい動くかではなく、「可動域がどの程度スポーツの動きに影響を与えているか?」 を評価することが大切なんです。

そのため、新しい測定機器を導入し、最新のスポーツ科学を取り入れながら、常にテストの内容をアップデートしています。つまり「最新の知識と技術を活用すること」 が、アスリートテストの最大のこだわりと言えます。

── アスリートテストでは、どのような測定をおこなっているのですか?

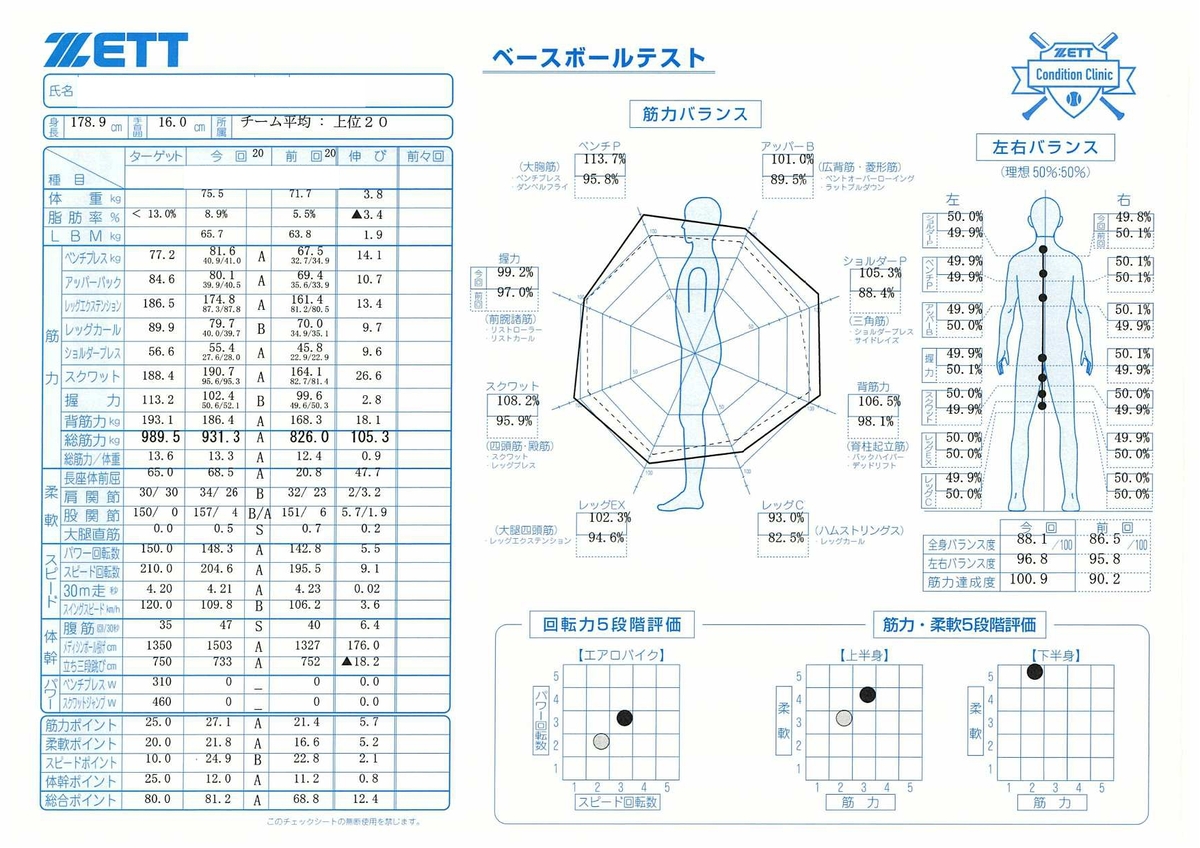

桐畑さん:アスリートテストの測定は、筋力の測定、 柔軟性・可動域の測定、実際の動作に基づくパフォーマンステストの大きく3つのカテゴリーに分かれています。

〇筋力の測定

全国に3台所有している専門機材を活用し数値化。筋力だけでなく、左右差も踏まえて分析可能。

〇柔軟性・可動域の測定

関節の可動域を測定。柔軟性が高いほどスムーズな動作が可能になり、けがのリスクも低減する。

〇実際の動作に基づくパフォーマンステスト

筋力・可動域を踏まえて、実際の動作に活かされているかを評価。全身の動きがしっかり連動し、十分なパフォーマンスを発揮できているか確認する。

ここからさらに細分化し、合計21種目の測定を実施しています。これにより、選手の強みや課題を明確にし、それぞれのニーズに応じたトレーニングを提案できるようになっています。

── 分析だけでなく、フィードバック・トレーニングの提案までしていただけるのは、選手にとって非常にありがたいですね。

桐畑さん:ありがとうございます。また、分析結果やフィードバックを後日ではなく、テスト当日におこなう点もアスリートテストの大きな特徴の一つです。

たとえば、ある選手の測定結果から「柔軟性が不足している」とわかった場合、その場で「ストレッチをこう変えるとよい」「このトレーニングを取り入れるべき」といった具体的なアドバイスを即座に伝えることができます。

これにより、選手自身が「何をすればいいのか」をその場で理解し、すぐに改善に向けた取り組みを始めることができるのです。この迅速な対応こそが、私たちのサービスの強みだと思っています。

自分を客観視できる測定シート

── 測定結果のシートには、どのようなことが記載されているのでしょうか?

桐畑さん:測定結果のシートには、大きく分けて以下の3つのポイントが記載されています。

まずは全国平均との比較です。測定結果は、全国の選手の平均値と比較しながら評価されますので、自分の体力レベルがどの位置にあるのかを客観的に判断できます。

また、各測定項目は、A~Eの5段階評価で表記されています。

- A評価:非常に優れた数値

- B評価:平均より上

- C評価:全国平均レベル

- D評価:やや不足

- E評価:改善が必要

この評価を一目で確認できるようにすることで、選手自身が 「どの部分を重点的に強化すべきか」 をすぐに理解できるようになっています。

さらに、過去の測定データとの比較(伸びのチェック)も記載されているため、初回測定とその後の測定結果を比較し、どの部分がどれだけ向上したのかを確認できる仕組みになっています。

たとえば、「柔軟性がE評価だったが、3ヵ月後にはC評価まで改善した」といった変化を可視化することで、選手のモチベーション向上にもつながります。

── ただ自身のスコアを知るだけではなく、平均と比較して自分の立ち位置を客観視したり、以前の自分と比べられるのは便利ですね。

桐畑さん:さらに、測定結果のレポートには、「ターゲット」も記載されています。これもアスリートテストの大きな特徴の一つです。

ターゲットとは目標数値のことで、例を挙げると「身長178.9cm、体重75.5kgの選手であれば、ベンチプレスの適正な数値はどれくらいか? 」という目標を過去のデータをもとに算出します。

このターゲットを記載しておくことで、 「自分は今、目標値に対してどの位置にいるのか?」

「トレーニングを続けたら、どこまで伸ばせるのか?」といった点が明確になり、トレーニングのモチベーション向上にもつながります。

なお、ターゲット数値はあくまで計算上のものであり、超えることも可能です。選手の特性やポジションによっても異なるため、個別に目標を調整しながら進めることが大切です。

基礎体力向上に効果的な「加圧トレーニング」

── ゼット様が提供している加圧ウェア「KAATS」についてもお聞かせください。まず加圧トレーニングとはどのようなものなのでしょうか?

古岡さん:加圧トレーニングとは、専用の器具を使って腕や脚の付け根にベルトを巻き、適度に血流を制限した状態でおこなうトレーニングのことを指します。

ただ締め付けるだけではなく、血流を完全に止めることなく適度に制限するのがポイントです。これにより、通常のトレーニングとは異なる負荷のかけ方が可能になります。

具体的には、血流を調整することで、軽い負荷でも筋肉が強い負荷を受けた状態と同じような効果を得ることができるんです。

── 加圧トレーニングが基礎体力の向上に適している理由は何でしょうか?

古岡さん:加圧トレーニングには、いくつかのメリットがあります。

まず、大きなメリットとしては「低負荷で効果的なトレーニングが可能」な点が挙げられます。通常、筋力を向上させるには高負荷のトレーニングが必要ですが、加圧トレーニングでは軽い負荷でも十分な効果を得られます。

また、関節や腱への負担が少ないため、成長期の選手、けがのリスクを抑えたい選手、トレーニング初心者やリハビリ中の方など、幅広い層に適したトレーニング方法と言えます。

── 軽い負荷でも十分な効果が得られるとのこと、短時間での効果も得られやすいのでしょうか?

古岡さん:はい、そうですね。通常のトレーニングでは1時間程度かかるところを、加圧トレーニングでは30分程度で同等の効果を得ることができます。

これは、血流を制限することで筋肉の疲労が早く進み、短時間でも十分なトレーニング効果が得られるためです。

通常のトレーニングでは、筋力アップには3~4ヵ月程度の時間が必要ですが、加圧トレーニングを取り入れることで、1ヵ月半~2ヵ月程度で成果を実感しやすくなります。

これは、加圧によって血流が促進され、トレーニング後の回復も早まるため、通常よりも効率的に筋肉を成長させることができるためです。

加圧で運動効率が高まる仕組み

── 血流を制限することで運動効率が上がるメカニズムについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

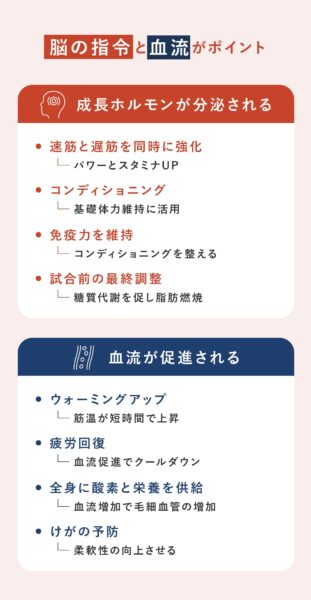

古岡さん:加圧トレーニングのメカニズムは、おもに「成長ホルモンの分泌」と「血流」の2つの要素に基づいています。

通常、運動をすると筋肉内でエネルギーが消費され、乳酸という代謝物が発生します。通常のトレーニングでは、この乳酸は血流によって運び去られますが、加圧トレーニングでは血流が制限されているため、乳酸が筋肉内に多く蓄積されます。

これにより、短時間で「疲労感」が強くなり、少ない回数の運動でも筋肉に強い刺激を与えることができるんです。

── 乳酸が筋肉内に多く残ることで、筋肉への刺激が大きくなるんですね。

古岡さん:また、乳酸が一定量蓄積すると、脳(視床下部)が「成長ホルモン」を分泌するよう指令を出します。

成長ホルモンは、筋肉の成長を促進する、脂肪燃焼を助ける、身体の回復を早めるといった効果を持つため、通常のトレーニングよりも効率的に筋肉を成長させることにもつながります。

さらに、トレーニング後にベルトを外すことで、一時的に血流が一気に流れ込み、血行促進の効果も得られます。これにより、疲労回復が早まり、筋肉痛が軽減されることも期待できます。

── 加圧トレーニングは、美容やダイエットの分野でも注目されているイメージがあります。

古岡さん:そうですね。加圧トレーニングは、美容やダイエットの分野でも効果が期待されています。

成長ホルモンには、脂肪燃焼を促進する効果があるため、加圧トレーニングを取り入れることで、通常のトレーニングよりも効率的に脂肪を減らすことができます。

また、血流がよくなることで、肌のターンオーバー(新陳代謝)が活発になり、美肌効果も期待できると言われています。冷え性やむくみの改善にもつながるため、女性の方にも効果的なトレーニング法として取り入れられています。

そのため、スポーツクラブやパーソナルトレーニングジムだけでなく、美容クリニックなどでも加圧トレーニングが導入されるケースが増えてきていますよ。

今日から始めよう!基礎体力を向上させるメニュー

──体力向上には「運動」「栄養」「休養」 が三本柱とのことでしたが、しっかり運動の時間をとって体力向上を目指したい方はどんな運動をすればいいでしょうか?

北野さん:基礎体力アップのための運動メニューを考えてきたので、ぜひ紹介させてください。運動は 「やりすぎ」も「まったくしない」のもよくない ので、適度に継続することが大切です。

一般の方であれば、週3~4日、2日に1回程度の頻度で身体を動かすのがおすすめです。

<ウォーミングアップ>

・その場で足踏み(2分)

太ももを腰の高さまで上げ、リズムよく動かし、テンポを意識する

音楽をかけながらおこなうのもおすすめ

・肩回し(前後30秒ずつ)

肩を大きく回して、上半身の血流を促す、前回し・後ろ回しをそれぞれ30秒

<メイントレーニング>

・スクワット(10回×2セット):下半身トレーニング

足を肩幅に開き、つま先をやや外側に向ける

お尻を後ろに引くようにして膝を曲げる

しゃがむ深さは椅子に軽くお尻が触れる程度でもOK

※ポイントは 「膝がつま先より前に出ないようにする」 こと

初心者の方は、椅子に座って立ち上がる動作を繰り返すのでも十分。

・プランク(15秒×2セット):体幹トレーニング

腕立て伏せの姿勢から、肘をついた状態をキープ

頭からかかとまで一直線を意識

お腹に力を入れ、腰が反らないように注意

余裕があれば 30秒まで伸ばしてもOKです。無理せず、自分のペースで。

・膝つき腕立て伏せ(5回×2セット) :上半身トレーニング

両膝をついた状態で腕立て伏せの姿勢をとる

肘を曲げて体を下げ、胸が床に近づくまで下げる

無理せず、できる範囲でOK

・その場ジャンプ(10回×2セット) :心肺機能や持久力の向上

両足を揃えて軽くジャンプ

なるべく高く跳ぶ意識を持つ

着地は膝を柔らかく使って衝撃を吸収

<クールダウン>

・前屈ストレッチ(30秒)

立った状態で前屈し、指先を床に近づける

無理せず、気持ちよく伸びる範囲でOK

・肩・胸のストレッチ(左右30秒ずつ)

片方の腕を反対側に伸ばして、肩をしっかり伸ばす

・腰のストレッチ(30秒)

床に座って片方の膝を立て、上半身をひねる

「スクワット」の正しいやり方!効果・回数・重量・種類別の特徴

「スクワット」の検証ポイント 【難易度】 トレーニングレベルに関わらず、正しいフォームを習得できるか? 何回目の練習で正しいフォームを習得できたか? どの部分が.....

プランクのやり方・効果!鍛えられる部位やレベル別の種類も紹介

プランクの検証ポイント 【難易度】 トレーニングレベルに関わらず、正しいフォームを習得できるか? 何回目の練習で正しいフォームを習得できたか? どの部分が間違い.....

「プッシュアップ(腕立て伏せ)」のやり方や効果は?鍛えられる筋肉や種類も紹介

どこに効く?プッシュアップ(腕立て伏せ)で鍛えられる部位 ・大胸筋 ・上腕三頭筋 ・三角筋 ・背筋群 手の幅や位置を変えることで、鍛える部位を変えられる! ちょ.....

── やることと目標とすべき頻度がわかっていると、実践できそうな気がします。詳しくありがとうございます。このメニューを加圧ウェアを着用しておこなうと、さらに効果が期待できるんでしょうか?

北野さん:はい、加圧ウェアを使用することで、同じ動きでもより高い効果が期待できます。はい、時間がない方や、通常のトレーニングでは負荷が足りないと感じる方にも非常におすすめです。

wellulu編集後記:

スポーツをおこなっている、おこなっていないに関わらず、基礎体力の重要性を改めて感じることができた取材でした。ゼットさまが提供している「アスリートテスト」は、テスト当日にデータに基づいたフィードバックがもらえるとのこと、スポーツパフォーマンスの向上を目指して日々努力されている多くの人に知っていただきたいです。また、加圧トレーニングは専門の施設でないとおこなえないと思っていたので、加圧トレーニングウェア「KAATS」はすごく魅力的に感じました。何もしていなければ、体力は落ちていく一方とのこと、教えていただいた基礎体力メニューに取り組み、今から対策をしておきたいと思います。

入社後、NPB球団担当者を経験しフィジカル事業へ。

現在は中日本地区担当者として日々多くの学生アスリート達と意見交換を行い成長過程を支える。