ウェルビーイングと聞くと、「楽しい」「好きなことを仕事にしている」といったイメージを思い浮かべる人も多いかもしれない。

だが今回話を伺ったブックフォールディング・折り紙クリエイターのD.Hinklayさんは、その前提を静かに覆す。

「この仕事を始めてから、楽しいと思った日は一日もない」

それでもなお、13年以上にわたり折り紙という表現と向き合い続けてきている。

挑戦とは何か。創作と仕事、アートとビジネスはどこで交わるのか。そして、ひとつの表現を信じて積み重ね続けることは、人生にどんな意味をもたらすのか。

今回の対談は、起業家兼アートコレクター・押田はるかさん、和文化研究家・齊木由香さんを介したご縁から実現した。折り紙という日本文化を起点に、思考と試行を往復しながら、独自の表現を築いてきたD.Hinklayさんの言葉には、「好き」や「才能」といった言葉だけでは語りきれない、仕事と生き方のリアルがにじんでいる。

Wellulu編集長・堂上研が、その歩みと哲学にじっくりと耳を傾けた。

D.Hinklayさん

ブックフォールディング・折り紙クリエイター

堂上 研

株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu編集長

1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。

「折り紙で、生きていく」——小学2年生で決めた、静かな覚悟

堂上:今日はよろしくお願いします。じつは今回、和文化研究家の齊木由香さんから「ぜひ一度お話ししてほしい方がいる」とご紹介いただいたのが、D.Hinklayさんでした。

僕自身、若い頃からアートや創作に強い関心があって、作品としてだけでなく「どんな思考でつくられているのか」を知るのがとても好きなんです。今日は、ものづくりの裏側や、その姿勢についてじっくり伺えるのを楽しみにしていました。

まずは改めて、D.Hinklayさんがどんな方なのか教えてもらってもいいですか?

D.Hinklay:こうして説明する機会って、あまりないですね。肩書きとしては、「折り紙クリエイター」と「ブックフォールディングクリエイター」です。ブックフォールディングは本のページを折って、立体的な文字や模様をつくるものです。

堂上:D.Hinklayさんが折り紙に出会ったのは、いつ頃なんですか?

D.Hinklay:小学2年生です。今33歳なので、もう25年以上前になりますね。その頃にはもう「将来はプロになる」と思っていました。

堂上:小学校2年生で? それは驚きです。ご両親やご家庭の影響があったのでしょうか。

D.Hinklay:家にはプラモデルや折り紙の本がたくさんありました。小学生のある日、幼稚園の頃につくったお雛様の折り方を、ふと思い出そうとして、紙を手に取ったのがきっかけです。そこからは、一気に折り紙にのめり込みましたね。

堂上:折り紙の世界が、一気に広がっていった感覚でしょうか。

D.Hinklay:そうですね。書店へ行くと、折り紙の本が何冊も並んでいて、「こんなに深い世界があるんだ」と知りました。同じ頃、ある折り紙作家の作品が、ニューヨークで展開された「エルメス(HERMÈS)」のショーウィンドーに展示された、という話を聞いたんです。そのときは「折り紙でそこまでいけるの?」と驚きました。同時に、世界的ブランドに届くなら、目指す価値があるな、と。

堂上:小学生でそこまで考える子、なかなかいないですよ。

D.Hinklay:よく言われます。

堂上:折り紙以前に、夢中になっていたものはありましたか?

D.Hinklay:『トランスフォーマー』ですね。世代的には、アニメ『ビーストウォーズ』。あれが、当時の僕の正義でした。それと、レゴもずっと好きでした。

堂上:小さい頃から、一人で黙々と何かをつくる時間が好きだったんですね。

D.Hinklay:そうですね。集団にうまく馴染めない感覚は、正直ありました。折り紙をやっていると、「すごいね」と言われることもあれば、からかわれることもある。そうした経験を通して、早い段階で「分母の大きな意見が、必ずしも正しいわけではない」と感じるようになりました。

堂上:なるほど。周囲に評価された成功体験が原動力になったのかと思っていましたが、むしろ逆だったんですね。

D.Hinklay:振り返ると、ネガティブな出来事のほうがエネルギーになっています。

堂上:そんな少年時代を過ごすなかで、折り紙やレゴで「これはできた」と納得できた瞬間は、やはり楽しかったのでしょうか。

D.Hinklay:「楽しい」という感情は、ほとんどなかったです。それよりも常に、「まだ足りない」「ここができていない」という感覚のほうが強かった。教本通りにつくれるだけでは満足できなくて、どうすれば超えられるのかを、ずっと考えていました。

堂上:そこを超えられた、と実感できた瞬間はあったんですか?

D.Hinklay:はっきりとしたブレイクスルーは、小学校3年生のときに一度だけあります。ドラゴンを一枚の紙でつくりたくて、特に鱗をどう表現するかを考え続け、ようやくたどり着いた形でした。

堂上:これ、小学生で……?

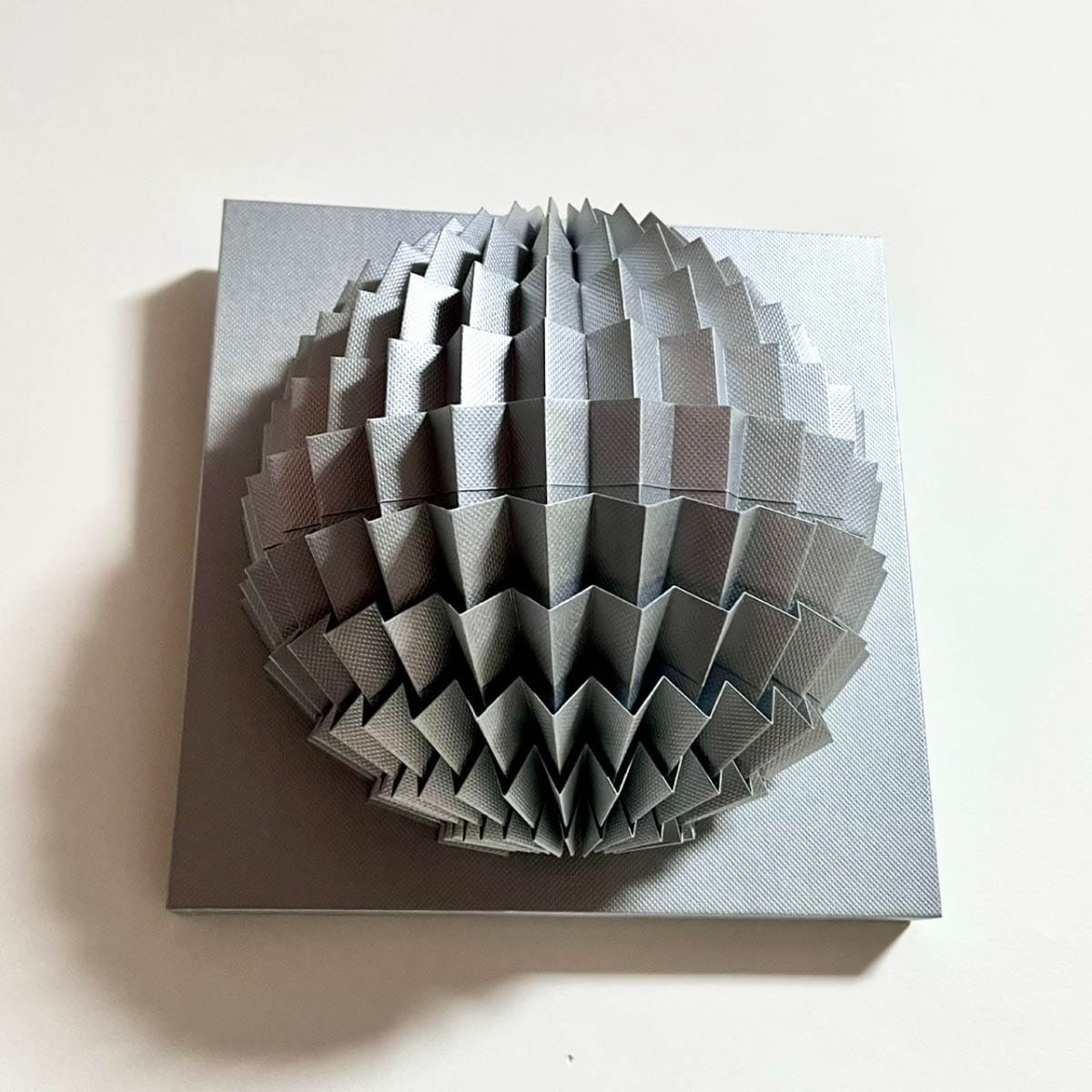

D.Hinklay:これは今の作品なので、まったく同じではありませんが、考え方の原型はこの頃にできています。

堂上:この体験が「折り紙で生きていく」という思いを、より強くしたのでしょうか。

D.Hinklay:逆でした。この作品をつくったことで、「もうこれ以上いけない」と感じてしまって。そこから5〜10年ほど、折り紙から離れました。自然とフェードアウトした、という感じです。

ただ、「人より上に行きたい」という感覚だけは、ずっと残っていました。みんなと同じフィールドでは戦えないと思っていたので。

そこで始めたのが、ブックフォールディングです。13年ほど前、「これなら世界一になれる」と思って取り組み始めました。

堂上:そこから、再び折り紙へ戻ってきた。

D.Hinklay:はい。ブックフォールディングにある程度の手応えを感じて、少し飽き始めた頃、ふと折り紙を思い出しました。試しにInstagramに作品を投稿したら、想像以上の反応があって。それをきっかけに、4〜5年前から本格的に再開しました。Instagramは、僕の創作人生にとって、かなり大きな存在ですね。

堂上:ウェルビーイングの文脈で言うと、「好きだから楽しい」ではなくても、思考を重ね続けられる対象に出会えていること自体が、とても豊かな状態だと感じます。

「転ばせない」より、「挑める環境」を。父がかけた「ノーベル賞を取れ」という言葉

堂上:一方で、クリエイターとして生きていくのは、決して平坦な道ではないですよね。ご両親から「やめておけ」、「もっと堅実な道を」と言われることはなかったですか?

D.Hinklay:父は、真逆のタイプでしたね。「どこまで目指せるか」を大事にする人で、上昇志向に蓋をしない考え方でした。小学校2年生のとき、自分なりに試行錯誤してつくった折り紙作品を見せたことがあるんです。そのとき父は、「これは遊びじゃないな」と感じたみたいで。そのときにかけられた言葉が、「ノーベル賞を取れ」でした。

堂上:ノーベル賞、ですか!

D.Hinklay:もちろん、本気で科学賞を狙えという意味ではありません。「分野が何であれ、世界のトップを目指すくらいでいい」「中途半端なところで、自分の可能性を決めるな」というメッセージだったんだと思います。少なくとも僕自身は、その言葉で「上を見ていいんだ」「ここで終わらなくていいんだ」と、強く肯定された感覚がありました。

堂上:とても素敵なお父さまですね。その一言が、「守られている」よりも、「信じて任されている」感覚を与えたんでしょうね。

「Wellulu」でも、子どもの教育やウェルビーイングについて考えることが多いのですが、日本ではどうしても「転ばせないこと」が子どもにとって幸せだと捉えられがちな気がしています。失敗したら人生が終わる、そんな空気がどこかにある。

でも本当は、転んでもいいし、遠回りしてもいい。やりたいことに挑戦できる環境があるほうが、人はしなやかに育つのではないかと思うんです。

D.Hinklayさんの生き方を通して、「これでもいいんだ」「こういう道もあるんだ」と、少し肩の力が抜ける人もきっといる。そういう意味でも、ご両親の関わり方は、とても示唆的だと感じました。

D.Hinklay:正直、「運が良かった」という感覚が一番近いですね。恵まれていたと思います。

堂上:僕自身、高校時代にニュージーランドへ留学して、アートやデザインを本気で学んだ経験があるんですが、当時は周りから「それで食べていけるのか」とかなり言われました。今振り返ると、安全策を取りながら夢を追う形になってしまったな、という思いもどこかにあります。

だからこそ、D.Hinklayさんのように、ひとつの表現を信じて追求し続けている姿が本当にかっこいいし、うらやましくもあります。もし過去の自分に声をかけられるなら、「画家を目指してもよかったんじゃないか」と言ってやりたいです。

D.Hinklay:そう言っていただけて嬉しいです。

考えて、試して、また考える。その往復が、創作につながっていく

堂上:作品をつくっているときって、どんな状態なんですか? 勝手に、無我夢中で手を動かしているイメージを持っていたんですが。

D.Hinklay:それ、よく言われるんですけど、実際はかなり違いますね。正直に言うと、つくっている行為そのものは、全然面白くないです。

堂上:ええ、それは意外です。僕は絵を描いていると、ここに筆を置いた瞬間に「この1ミリ、あかんかったな……」って、どうしても気になってしまうことがあるんですが、D.Hinklayさんもそういった感覚はありますか?

D.Hinklay:あります、あります。

堂上:そうなると、やっぱり最初からつくり直すんですか?

D.Hinklay:完成させる段階では、基本的に自分で描いた設計図通りに進めるので、大きなミスはほとんどありません。一番しんどいのは、その手前のデザイン段階ですね。

「これだとどうなるか」「過去のデザインと組み合わせられそうか」と、ひたすら試すんです。ああでもない、こうでもないを繰り返して、ようやく「いけそうだな」という形が見えたら、それを設計図に落とし込んで、作品にしていく。そんな流れです。

新しい作品が何カ月も生まれないことも普通にあります。それが一番つらいですね。ただ、やっと形になっても、「いいものができた」という感覚はあまりなくて。「前と違うことができた」くらいの感覚です。

楽しいとか、悲しいとか、感情はほとんど動かないですね。

堂上:かなりフラットなんですね。つくり始めたら止まらない、というタイプでもない?

D.Hinklay:全然ないです。むしろ、ほぼ休憩してます。「こう折ったらいけそうだな」と思ったら少しやってみて、ダメだったら「やっぱ無理か」と一旦放置する。

逆に、頭のなかで道筋がはっきり見えたときは、一気に作品になることもあります。

堂上:設計図が、最初から頭のなかにある感覚なんでしょうか。完成形を立体的にシミュレーションしているというか……。

D.Hinklay:全部が最初から見えているわけではないですね。つくったことのない作品は、最初は妄想レベルのイメージしかありませんし、設計図をつくったものでも、覚えているのは7割くらいです。

自分のなかでは、CGみたいな世界で、紙の板がぐしゃっと潰れて、過去につくった作品になっていく──そんなシミュレーションが、何度も繰り返されている感じですね。

感覚としては、引っ越した土地を少しずつ歩いて、「こっちに行くとコンビニがある」「ここを曲がると自販機がある」と覚えていくのに近い。折り紙も「こう折るとこうなる」という“道”が、人より少し多く見えているだけだと思っています。

天からアイデアが降ってくる天才タイプではなくて、単純に思考と試行の回数が多いだけ。それに尽きます。

「だれか」に選ばれ、「価値」として届いて、はじめて作品になる

堂上:Instagramで作品を拝見していたのですが、かなり惹きこまれました。完成された美しさだけでなく、その裏側にある思考やプロセスを知れたのが、今日はとても興味深かったです。

もうひとつ伺いたいのですが、作品をつくるときには、特定の誰かや展示される場所などを、最初から想定することはあるのでしょうか?

D.Hinklay:正直に言うと、あまりありません。作品として、きちんと価値として届くのであれば、表現の形式そのものには強いこだわりはないです。僕のなかでは、作品は「生み出した瞬間」がゴールではないんです。誰かに選ばれて、お金というかたちで評価されて、はじめて成立するものだと思っています。

堂上:マーケティング的な考え方ですね。アートというより、シビアなビジネスの視点も感じます。

僕自身、昔は画家を目指すほど絵が好きだったんですが、広告会社に入ってから、だんだん描けなくなってしまって。どうしても「買う人」を先に考えてしまうんです。「このキャラクターならグッズにしたら売れそうだな」とか(笑)。気づけば、表現しているつもりが、アートではなくデザインになってしまう。その葛藤が、ずっとありました。

D.Hinklay:自分のキャリアにポジティブな影響を与えるフィールドかどうかは意識しますが、作品そのものに「意味」を持たせようとはしていません。どう受け取るかは、見る人次第だと思っています。

堂上:ちなみに、これまでにコラボレーションしたブランドを教えていただけますか?

D.Hinklay:ファッションブランドだと、イタリアのラグジュアリーブランド「ヴァレンティノ(VALENTINO)」です。パリコレの招待状が本になっていて、その本のページを折って、ヴァレンティノのロゴをつくる仕事をしました。

堂上:それはすごいですね。日本の文化でもある折り紙が、世界的なブランドと交わるのは面白い。

D.Hinklay:折り紙って、子どもの頃は「それ、仕事にならないでしょ」とか言われることも多かったですし、今でもそう言われている人はたくさんいると思います。でも、自分のなかではこれで上に行けるってわかっていたし、だからこそ、その固定観念をひっくり返せたら面白いなと思って続けてきました。

堂上:その姿を見て、「これでも生きていけるんだ」「この道でもいいんだ」と思える人が増えたら、それ自体が社会にとっての価値ですよね。選択肢が増えることは、ウェルビーイングを確実に押し広げていく。D.Hinklayさんの活動は、まさにその実例だと思います。

サイズも、素材も、限界も。折り紙という表現を、閉じさせないための挑戦

堂上:「Wellulu」では、「挑戦している状態そのもの」が、人のウェルビーイングにつながると考えています。D.Hinklayさんにとって、今折り紙における「挑戦」とは、どんなものなのでしょうか。最近、特に意識しているテーマはありますか。

D.Hinklay:大きく分けると、二つあります。

ひとつは、素材を変えること。今年は、半透明のプラスチックフィルムのような素材や、銀色にコーティングされた鏡のような素材を試しています。

折り紙というと「紙で折るもの」というイメージが強いですが、構造や設計の考え方自体は、素材が変わっても成立するはずなんです。素材を変えることで、折り紙という表現がどこまで拡張できるのかを、確かめている感覚ですね。

もうひとつは、作品のサイズをどこまで大きくできるか、という挑戦です。たとえば、ホテルや商業施設から依頼をいただいたときに、「30センチまでしかできません」となると、その時点で仕事として成立しません。2メートル級の作品をつくれるようになることは、ずっと考え続けているテーマです。

堂上:これまでで、最も大きな作品はどれくらいだったんですか?

D.Hinklay:縦が約100センチ、横が約180センチですね。スコッチウイスキーのブランド「ザ・マッカラン(The Macallan)」のイベントで依頼をいただいて制作しました。

堂上:それは相当なサイズですね。

D.Hinklay:大きくなればなるほど、難しさも増します。紙なので、面が広いと少しの傷でも目立つし、そもそも大きな紙自体が簡単には手に入らない。理論上はシンプルな構造でも成立するんですが、現実的なハードルはかなり高いです。

堂上:素材の話に戻りますが、紙以外、たとえばアルミや金属のような素材でも、同じ構造は成立するんでしょうか。

D.Hinklay:技術を持った方に設計図を渡して制作してもらう形であれば、可能です。

「D.Hinklay」という概念が、誰かを支える未来へ

堂上:少し踏み込んで聞いてもいいですか。率直に聞きたいのですが、今のお仕事は楽しいですか?

D.Hinklay:この仕事を始めてから「楽しい」と思った日は、一日もないですね。常に結果を求めてしまうし、反応が出なければ全部自分の責任になる。つらいと感じることは多いですが、逃げるという選択肢もなくて。それを、気づけば13年ほど続けています。

堂上:「楽しくない」と、ここまではっきり言えるのは、すごく誠実だなと思います。

D.Hinklay:仕事以外で言えば、楽しいことはありますよ。アメリカのプロレスWWEは純粋に楽しいですし、毎年4月に開催される大きな大会も見に行っています。子どもの頃から好きなレゴも、新商品を開けて組み立てている時間は、今でもワクワクします。

堂上:そう考えると、子どもの頃に好きだったものの延長線上に、今の人生があるようにも見えます。

D.Hinklay:よく「7歳までに出会ったものが、その人をつくる」と言いますけど、僕は本当にその通りだと思っています。折り紙もレゴも、どちらも7歳までに出会っていて、基本的には何も変わっていない。ただ、人より少し早くそれを回収しただけ、という感覚ですね。

堂上:では最後に、未来の話を聞かせてください。折り紙を通して、どんな存在でありたいですか。

D.Hinklay:僕は「概念」になりたいと思っています。本人がいなくても、誰かが挫けそうになったときに、「D.Hinklayも諦めなかったよね」と思い出してもらえる存在。停滞していた時間も含めて、誰かの判断基準や支えになるような「在り方」として残れたら、それで十分だと考えています。

堂上:人は弱いし、サボりたくもなる。でも、その裏で努力を積み重ねている姿は、ちゃんと誰かに届くんですよね。今日お話を伺っていて、D.Hinklayさんは生き方そのものがとても素直で、透明だと感じました。それが結果として誰かに届いて、勇気を与えている。だから人が集まってくるのだと思います。

D.Hinklay:顔は、めちゃくちゃ隠してますけどね。

堂上:たしかに(笑)。「Wellulu」史上初の、顔出しNGゲストでした。今日は、本当にありがとうございました!

D.Hinklay:ありがとうございました。

幼少期に出会った折り紙を原点に、独自の立体表現を追求。紙一枚から生まれる緻密で構築的な作品は、アートとしての美しさを持ち、国内外から高い評価を受けている。ファッションブランドやラグジュアリーブランドとのコラボレーション、イベント作品の制作などへと活動の幅を広げ、「折り紙は子どもの遊び」「仕事にはならない」という固定観念を更新し続けている。

https://www.instagram.com/d.hinklay/