「体重が軽いから健康」「体脂肪率が低いから問題ない」そんな常識はもう古いかも⁉

近年注目を集めているのは、“筋肉の質”や“体成分分析”の重要性。私たちが普段見落としがちな「隠れ肥満」や「サルコペニア」といった問題に対応するためには、ただ体重や体脂肪率を見るのではなく、体内の筋肉量や水分バランスに目を向ける必要がある。今回は、最先端の体成分分析装置「InBody」を展開するインボディ・ジャパンの後藤さんに取材し、筋肉の質を知ることが健康管理の新たなカギである理由を深掘りしました。

後藤 亜輝子さん

マーケティング部係長 学術責任者

「体脂肪率」や「筋肉量」だけ見てない?「体成分分析」が重要な理由

──まずインボディ社が体成分分析に着目されたきっかけや、開発の経緯について教えてください。

後藤さん:InBody(インボディ)の開発に至った背景には、現在は会長を務めるKichul Cha(キチョル・チャ)氏が1990年代に米国・ハーバード大学院に留学した際、様々な学術論文に触れ研究に取り組む中で、生体電気インピーダンス分析(BIA)法に関する論文と出会ったことにあります。

この生体電気インピーダンス分析(BIA)法とは、人体に微弱な電流を流した際に発生するインピーダンス(電気の流れにくさ)から人体を構成する成分を定量的に測定する技術で、これにより体内の水分量を推定できるものです。

──学生時代に論文を読んでいて注目されたのですね。その当時もBIAは広く活用されていたのでしょうか?

後藤さん:その当時はまだBIAの技術は初期の段階で、現在のように医療やフィットネス、研究用途として広く普及しておらず、たとえば右手から右足に微弱な電流を流し、得られた1つの抵抗値だけで全身の水分量を推定するといったものだったため、精度が低く、モニタリングや医療、研究で利用できる水準ではありませんでした。

しかしDr. Chaは、BIAは技術を改良して精度を上げれば必ず医療や健康に大きく貢献できるものだと考え、当時の論文の中で挙げられた技術的課題を一つずつ解決に向けて取り組んでいき、これらが自然とInBodyの開発へとつながったのです。

──将来性を見出して技術を改良していくなかでInBodyへとつながったのですね。

後藤さん:Dr. Chaはハーバード大学院では医学の研究をしていたのですが、それ以前には機械工学を専攻していたこともあり、機械や回路といった部分にも関心を持っていたようです。

体成分分析の注目度は上昇中!家庭用InBodyも

──とくに近年はジムでよくInBodyを見かけるようになったと思います。実際に注目度が上がってきている実感はありますか?

後藤さん:そうですね、今ではジムでの利用に留まらず高精度な家庭用製品も発売して、体成分分析が手軽に利用されるようになりました。しかし、私たち日本法人が設立された2000年当初は、日本はおろか、世界でもBIAという言葉すらあまり知られておらず、数年は受け入れられず苦しい時代を過ごしたと聞いています。今では医療用・業務用InBodyは全国に16,000台以上も普及しており、グローバルで発表されたInBody関連の論文・文献は4,600件以上にも上ります。

──初期の販売は苦戦されたのですね。

後藤さん:それでもDr. Chaは必ず人の健康に役立つと信じ、開発にも自信を持っていたので、日本でも1台、また1台と販売を続けてきて、現在に至っています。

──そうした地道な努力が、今の広い普及につながったのですね。特に近年の普及には、社会的な背景も関係しているのでしょうか?

後藤さん:社会全体の健康志向の高まりはあると思います。たとえば、企業が社員の健康を重視する「健康経営」という取り組みも最近注目されていますし、予防医学といったキーワードもよく耳にするかと思います。

──「健康経営」や「予防医学」はよく聞くようになりましたね。自分自身の健康管理への意識も増している気がします。

後藤さん:とくに40歳以上の方は特定健康診査でメタボリックシンドロームに着目した検査が義務化されていることも、健康状態を把握することの重要性の認識につながっていると思います。InBodyは、体脂肪率や筋肉量、肥満度などを測定できるので、こうしたメタボリックシンドロームの予防といった健康管理として認識されてきていますね。

「隠れ肥満」や「サルコペニア」、日本人の筋肉量は世界的にも少なすぎる

──近年メタボリックシンドローム以外にも健康問題で注目されているものはありますか?

後藤さん:最近はとくに「隠れ肥満」や「サルコペニア」といったものが注目されていますね。先ほどメタボ対策としての活用をお話しましたが、日本が超高齢社会に直面しているということもあって、高齢者の痩せに対する対策へとシフトされている部分も感じます。

現代社会では、運動習慣が二極化していて、全く運動しない人も増えていますので、高齢者のサルコペニアだけでなく若者の隠れ肥満も増加しています。外見では普通体型にて体重が標準的であっても、筋肉量が少ないことで相対的に体脂肪率が高いといった、見た目では分かりにくい肥満(隠れ肥満)のため、自身で認識しづらい部分もあります。

──とくに日本人は世界的に見ても痩せ型の人が多いようですが、見た目だけで判断してはいけないということですよね。サルコペニアはどういったものなのでしょうか?

後藤さん:サルコペニアとは、加齢に伴い筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下している状態のことを言います。ヒトの身体の老化現象の1つではあるものの、とくに高齢者では、筋肉量が著しく減少することで運動機能が低下し、転倒や骨折、さらには生活の質の低下など健康リスクが増大してしまうため、注目されています。

──筋肉量の維持が重要なのですね。健康寿命の延伸を目指すといった背景も感じられますね。

後藤さん:まさにその通りです。加齢に伴う老化現象として体重も落ちますが、それ以上に筋肉量はグンと減少してしまうんです。筋肉量を減らさない、つまり維持することが非常に重要で、そのためにも筋肉量をモニタリングすることへの意識が高まってきています。

──以前は体脂肪量や体脂肪率ばかり注目しがちだったものが、最近では筋肉量にも注目する流れになってきているんですね。

後藤さん:現代はとくにデスクワークの増加や交通手段・生活環境の発達により、必要最小限の身体活動で生活できる環境が整っているので、自ら意識して運動をしなければ筋肉量や運動機能は落ちてしまいますよね。筋肉量や運動機能が低いことは、将来的な寝たきりや介護の問題へと関連していきます。

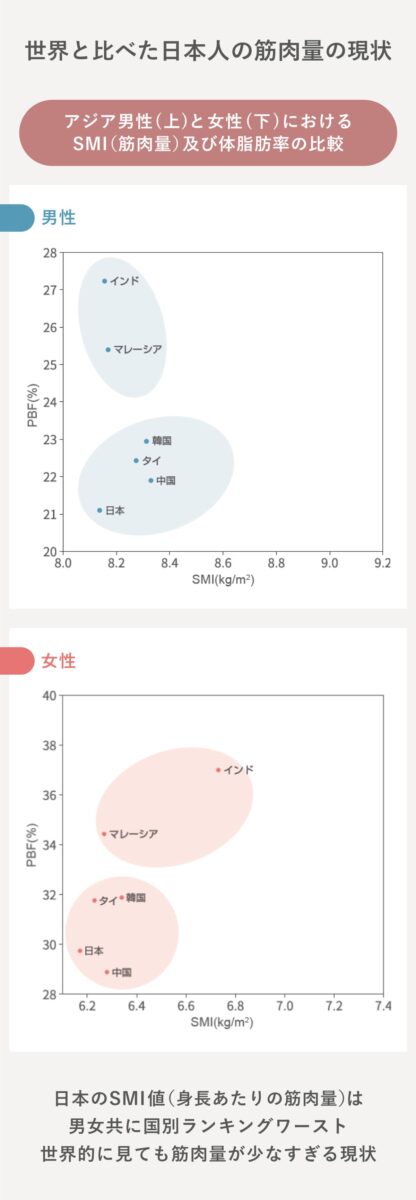

まず日本人を含むアジア人は、欧米の人々と比べると小柄な体型のため、体脂肪率や筋肉量は全体的に低めです。しかし、身長や体重が異なると筋肉量だけで単純に比較するのは難しいので、四肢の筋肉量÷身長(m)²で身長あたりの四肢筋肉量を指す「SMI(Skeletal Muscle Index)」で見てみても、欧米の人々に比べて日本を含めたアジアの人々は筋肉量が少ないことが分かります。

──アジア諸国の中だと日本人の筋肉量はどうなのでしょうか?

後藤さん:実は日本人の筋肉量はインドやタイなどほかのアジア諸国と比べても、少ない傾向があります。全世界の体成分データを収集していますが、欧米を含む主要17ヵ国のうち、日本人の筋肉量は男女共に最も低くなります。

──それはよくないですね…!

「体脂肪率」や「筋肉量」だけでは「筋肉の質」は見えていない

──その中でも最近注目しているトピックはありますか?

後藤さん:InBodyの測定項目で体脂肪率や筋肉量はよく注目されているのですが、実は弊社では「細胞外水分比」という項目を非常に大切にしているんです。この項目は、体内の水分を「細胞内水分」と「細胞外水分」の2つにわけて見たときに、細胞外水分(ECWつまりExtracellular Water)が身体全体の水分(TBWつまりTotal Body Water)に対してどのくらいの割合を占めているかを示すものです。

──この細胞内外の水分を見ることでどういったことがわかるのでしょうか…?

後藤さん:「細胞内水分」は筋肉細胞などの細胞の中にある水分、「細胞外水分」は間質液やリンパ液など細胞外に存在する水分を指します。筋肉の大部分は水分で構成されているので、細胞内水分が増えても筋肉量は増えますし、細胞外水分が増えても筋肉量は増えます。筋トレをすると筋肉細胞が大きくなり、細胞内水分量が増加する形で筋肉量が増えます。また、むくみが発生すると細胞外水分量が増加する形で筋肉量が増えます。前者は先ほど説明した細胞外水分比が低いパターンの良いケースで、後者は細胞外水分比が高いパターンの悪いケースです。筋肉量が増加したからといって、一概に健康度がアップしたとは言えません。

細胞外水分比が高くなる背景にはむくみの発生だけでなく、筋肉が衰えたり弱った状態での栄養不良も当てはまります。筋肉細胞が縮んで細胞内水分量が減り、相対的に細胞外水分の割合が増えているということです。

──筋肉量からは一見して判別できない筋肉の質がわかるということでしょうか?

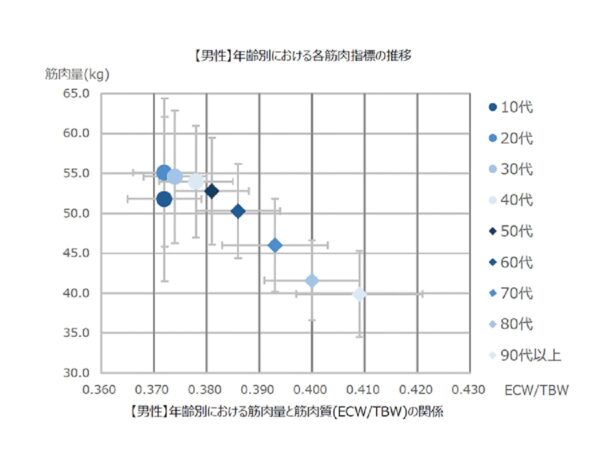

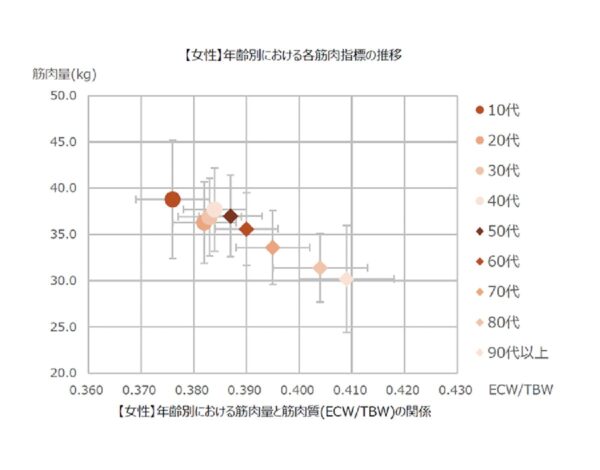

後藤さん:その通りです。筋肉量は「細胞内水分」と「細胞外水分」の合計で算出されるため、筋肉の質を正確に見るためには、この「細胞外水分」の比率を見ることが非常に重要になるんです。健康な方は体水分量100%のうち、細胞内水分量は62%、細胞外水分量は38%の割合を維持します。つまり細胞外水分比の基準は0.380(38%)となります。

細胞外水分比が低い(~0.359) →とても質の良い筋肉

(0.360~0.389) →質の良い筋肉

細胞外水分比が高い(0.390~0.399) →やや質の悪い筋肉

(0.400~) →質の悪い筋肉

※0.360~0.400までは標準範囲

──筋肉量や「細胞外水分比」について、性別での違いはあるのでしょうか?

後藤さん:2019年から約5年の間に日本全国で普及しているInBody770という機種で測定・収集された男性約1万1,000人、女性約1万1,000人、合計で約2万2,000人のサンプルデータからも性別での違いがあることがわかっています。

元々、女性は男性に比べ筋肉量が少ない傾向にありますが、さらに男性の方が運動習慣やジム利用をする方も多く、やはり男性のほうが筋肉量が多いという結果が出ています。また、女性は「細胞外水分比」がやや高い傾向にあります。

10代では0.380以下のとても良好な数値が保たれています。ただ、20代以降になるとほとんどの女性が0.380~0.400の間に入り、標準範囲内ではあるものの、筋肉の質は少しずつ低下している傾向にあります。男性は0.380を超えるのが50代以降なので、筋肉量・筋肉の質ともに性差は大きいと言えます。

──「細胞外水分比」が高くなる要因は何なのでしょうか?

後藤さん:主な原因のまず1つ目は運動不足ですね。たとえば、トップアスリートの「細胞外水分比」は低い人では0.350前後で、筋肉の質がとても高いことがわかります。一方、運動を全くしていない方や、日常的な身体活動が少ない方では0.400を超えるケースが多く見受けられます。

──自分自身がとても心配になってきました…。なるべく歩けるときは歩くようにしているのですが、やはり別途で運動しないと意味がないのでしょうか?

後藤さん:運動習慣がなくても、日常的に通勤の際にしっかり歩いている方や、立ち仕事で脚の筋肉を使っている方であれば、「細胞外水分比」は0.380前後を保てる場合が多いです。筋肉のポンプ作用が適切に働いていると、むくみを防ぐことができ、「細胞内水分」と「細胞外水分」のバランスが維持されます。

体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪の4成分から自分の筋肉を見る

「体脂肪計」というより「筋肉計」というイメージ

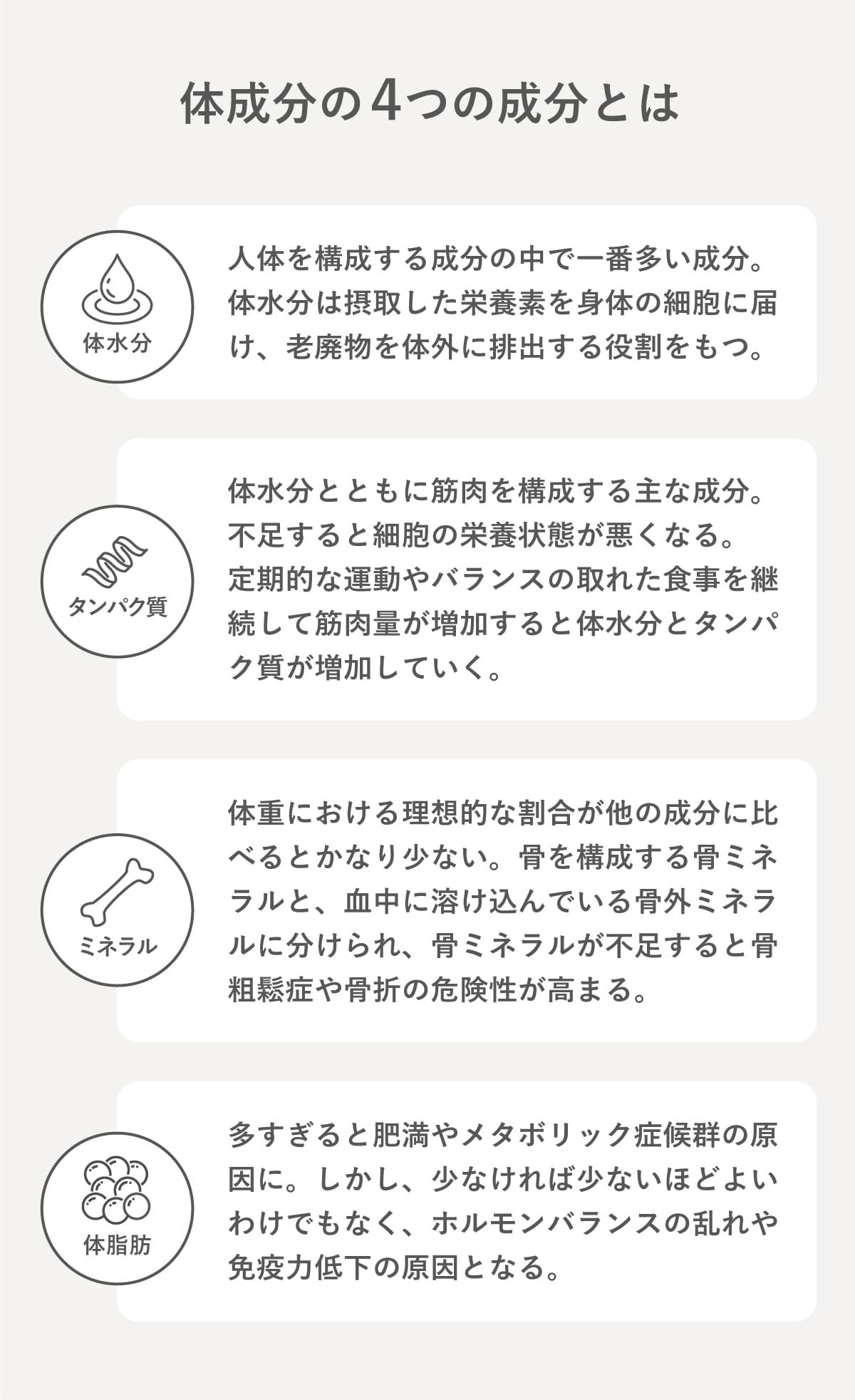

──InBodyが測定する体成分の4つの成分について、詳しく教えていただけますか?

後藤さん:体成分は、「体水分」「タンパク質」「ミネラル」「体脂肪」の4つで、これらを合計したものが体重となります。InBodyで体水分を直接測定し、この値を基にほかの成分を推定します。

体水分量を基に計算式でタンパク質やミネラルの量を推定し、それらの合計値を体重から引くことで、残りが体脂肪量として求められます。

──体水分量から体脂肪量が算出されるのですね。InBodyは体脂肪計みたいなイメージを持っている方もいるかと思います。

後藤さん:体脂肪計というイメージも持たれがちなのですが、実際には直接測定しているのは体水分量、つまり筋肉です。それを基にさまざまな成分を計算して、最終的に体脂肪量を推定しているため、どちらかと言うと「筋肉計」という表現の方が適切かもしれません。

──「筋肉計」という表現、わかりやすいですね。

後藤さん:InBodyは、身体を構成する要素を解剖学ではなく「化学的な成分」、たとえば、筋肉を構成している成分は何かという観点で、体重を4つの成分に分けて分析しているツールなのです。

忙しい中でも工夫を!日々の計測が身体づくりのポイント

──質の良い筋肉を作るためには食事や運動など、読者に向けてアドバイスはありますか?

後藤さん:忙しい中でも運動や健康管理を続けるには、小さな工夫が鍵になります。仕事や家庭があり、運動する時間が取れないと思われる方も多いと思いますが、弊社の社員は忙しい中でも工夫をしながら運動を取り入れている人が多いです。

──そうですよね、忙しいからと言い訳している自分が実際にいます。

後藤さん:たとえば、通勤中走るようにしていたり、子どもが寝静まってから24時間ジムを利用する者もいます。私は昼休みを利用してみんなとランニングや散歩をしたりして、運動時間を確保するようにしています。ヨガやストレッチ、簡単な自重トレーニングは室内で気軽にできますので、10分でも運動しようと意識すれば、できないことはないと思っています。

──10分と言われるとできないとはなかなか言いづらいですね…。

後藤さん:運動は継続が重要なので、5分とか10分でもよいので、自宅で腹筋や体幹のトレーニングを取り入れるのもおすすめです。そして、2週間に1回、月に1,2回ほど定期的にInBodyで測定をおこなってほしいです。

──元々運動習慣がない人は続けるにも何かモチベーションになるものが必要だと思うので、InBodyを定期的に測定するのは効果がありそうですね。

後藤さん:筋肉量や体脂肪量の変化は短期間では現れにくく、すぐには大きな変化は見られないかもしれませんが、運動や食事管理を続けることで身体の中で眠っていた筋肉が少しずつ動き出し、細胞の活性化が始まり、筋肉の質が良くなっている可能性があります。

──筋肉の質が良くなっていたらまた次の測定が楽しみになりそうです!

後藤さん:結果が出ると嬉しいですよね。まずは2週間頑張ってみてInBodyを1回測定して、それを1ヵ月と繰り返し、3ヵ月頑張って取り組んでみていただきたいです!これをコツコツ続けていくことで運動習慣につなげていってほしいです。

──食事管理の面でも何かアドバイスはありますか?

後藤さん:基本的には自分の基礎代謝量と実際に消費したカロリーの量を計算して、消費カロリー量が摂取カロリー量より多くなると痩せていきます。

管理する上では、InBodyアプリがおすすめで、アプリ上では、1食で摂取が必要なカロリー量や食品が表示されるだけでなく、たとえば「3週間で体脂肪を1㎏落とす」など目標設定をおこなうことで、目標達成に必要な消費カロリー量や1食の摂取カロリー量の目安や食品などを教えてくれます。食事管理初心者は、実際に摂取した食事から摂取カロリーを計算してくれるアプリなども一緒に活用すると、簡単にカロリー計算も行えて振り返りにも活用できるので成功しやすくなるかなと思います。

みんなで挑戦!健康増進プログラム

──InBody Challengeというイベントもされていると聞きました。

後藤さん:InBody Challengeは、3ヵ月間での体成分の変化を競うイベントで、社内向けと、SNSを活用して行う一般向けにそれぞれ年に1回ずつ開催しています。ちょうど先日社内向けのInBody Challengeの優秀者が決まったところです。

──どのような評価方法で実施されているのでしょうか?

後藤さん:「InBody点数」という項目を使用しています。筋肉量と体脂肪量の両方が標準の場合、InBody点数は80点となり、筋肉と体脂肪の2つの視点から体成分の良し悪しをスコア化した指標です。筋肉量は標準より1kg多くなるにつれて点数は1点ずつ上がり、体脂肪量は標準より多くても少なくても数値が離れるにつれて1点ずつ下がります。例外として、ボディービルダーなど体重が標準体重より重い場合は、体脂肪量が標準より少なくても体脂肪量による減点はされない形になっています。

今回の最優秀者は3ヵ月のチャレンジを通して8点の増加があったため、体成分が筋肉量と体脂肪量合わせて8kg分変化があったということです。

──ということは月に2,3点の変化があったということですよね?すごいですね!

後藤さん:取り組んだ内容としては、キックボクシングジムに入会したり、筋トレを取り入れたり、朝食を欠かさず摂る習慣をつけ、飲酒を控えるようにしたようです。

──ちなみにボディビルやフィジークといったボディコンテストに出場されている社員さんも参加されていたりしますか?

後藤さん:先ほどの優秀者は3ヵ月の「変化量」が評価されたものだったのですが、それとは別でシンプルにInBody点数の高さで評価する部門での優秀者になっています!

──その方のスコアが気になります!

後藤さん:86点なので、基準値となっている80点よりも6点も高い結果になっています。ボディコンテストの大会でも入賞していたりするので、やはり素晴らしい点数ですね。

一般向けInBody Challengeの優秀者では、食事の栄養バランスに気をつけたり、筋肉量を増やすためにタンパク質の摂取を意識したり、水分摂取や睡眠時間の確保などに取り組んだようです。見た目も結構変わるんですよ。一般向けイベントは毎年1回開催され、InBodyを測定できれば誰でも参加できるイベントなので、この記事をご覧になった方にも是非参加してみていただきたいです。イベントはインボディの各種SNSより詳細のご案内を配信していますので、公式Instagram、LINE、X なども覗いてみてください。

──イベントがきっかけで運動を始めたり、健康への取り組みがスタートしていてとてもいいですね!

Wellulu編集後記:

今回の取材では、「筋肉の質」という視点がいかに重要かを改めて考えさせられました。体脂肪率や筋肉量といった数値だけでは見えない、身体の本当の状態を把握するためには、体成分分析というアプローチが欠かせません。

また、忙しい日々の中でも工夫を凝らしながら運動を続けることや、測定を通じてモチベーションを維持するアイデアは、多くの人にとって有益なヒントになるのではないでしょうか。「健康を維持するにはまず知ることから」。InBodyの取り組みは、私たちの生活に新たな気づきを与えてくれるものでした。

運動好きで筋肉やスポーツに興味を持っていたことから、大学院で運動生理学や障害者スポーツを学ぶ。学生時代に自身のコンディショニングで様々なツールを使用していた経験から”より良い精度を追求し、製品を開発・普及させたい”という想いを持ち、2016年(株)インボディ・ジャパンへ入社。主に学術として研究支援や社内外教育などを行いながら、マーケティング活動として製品企画やブランド広報にも力を入れている。