まるでゲームのような楽しいプログラムを通じて、脳の活性化が期待できる「シナプソロジー®」。とくに認知機能を鍛えることができ、高齢者の認知症予防や認知症の症状を遅らせる可能性が期待され、海外からも注目を集めている。

高齢者だけでなく、スポーツの練習前や就業前におこなうことで注意力や集中力を高めたり、子どもの引っ込み思案な性格が改善したりと、子どもから大人まで幅広く効果が期待できる。

今回は「シナプソロジー」を開発された、株式会社ルネサンスの望月さんと上田さんに詳しくお話を伺った。

望月 美佐緒さん

(株)ルネサンス 取締役副社長執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼 シナプソロジー研究所長

上田 哲也さん

(株)ルネサンス アクティブエイジング部 ソリューション提案チーム

ルネサンスでは、脳活性化メソッド「シナプソロジー」の開発初期から10年以上携わる。法人向けビジネスモデルを構築しながら、介護や医療系のシナプソロジー導入法人と共に地域や職域の健康づくりを推進。文部科学省「センター・オブ・イノベーションプログラム(COI)」等に参画しながら大学と研究を行い、研究成果を論文等で報告している。オンライン型のサービスも開発し、高齢者の健康づくりに取り組んでいる。

本記事のリリース情報

「Wellulu」シナプソロジーの記事にて、弊社スタッフがインタビュー取材に協力しました

認知機能を効率的に高める「シナプソロジー」とは

身体と心をコントロールする“脳”を鍛える

── まずシナプソロジーとはどのようなものか、詳しく教えていただけますか?

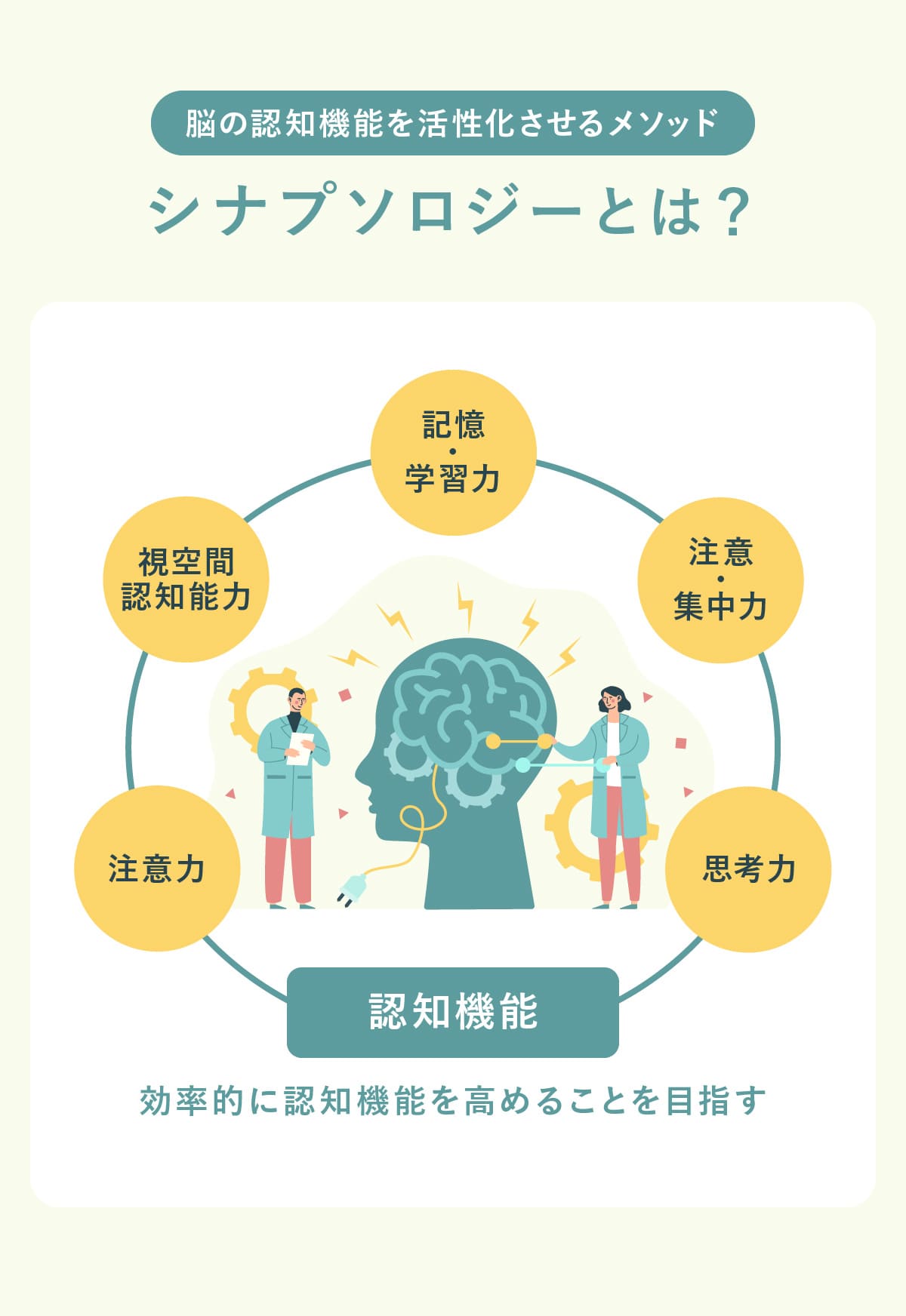

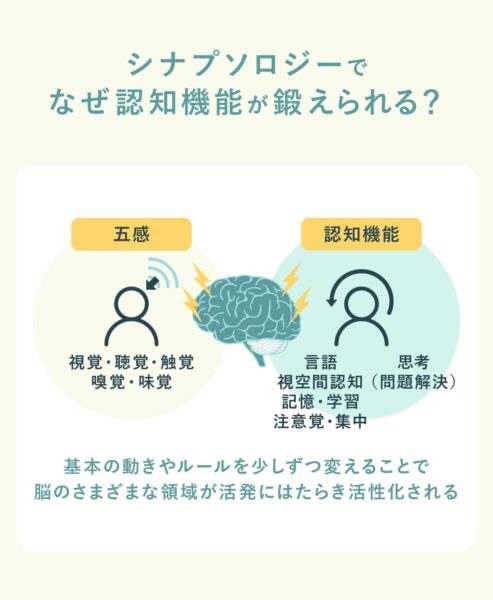

望月さん: シナプソロジーとは、一言で言えば“脳の認知機能を活性化させるためのメソッド”です。認知機能とは、たとえば注意力や視空間認知能力、記憶・学習・実行・思考・判断など、人間が知的活動をおこなう上で必要不可欠なものです。

このメソッドでは、それらの認知機能を効率的に高めることを目指しています。

── 具体的には、どのような方法で認知機能を高めるのでしょうか?

望月さん: 大きなポイントは「慣れたことを繰り返さない」ということです。脳にとって、外界からの新しい刺激が非常に重要です。

たとえば、日常生活でも同じルーティンを繰り返すのではなく、新しい場所に行ったり、普段会わない人と会話をしたり、食べたことのないものを食べたりすることが、脳の認知機能を刺激するのに役立ちます。

また、「デュアルタスク(同時に複数のことをおこなう作業)」という考え方も重要です。脳を使いながら身体も同時に動かすことで、より効果的に認知機能を向上させることができます。つまり、“脳と身体の両方を同時に活用すること”が、このメソッドの鍵です。

── この「シナプソロジー」を開発されたきっかけを教えていただけますか?

望月さん: 私は長年、スポーツクラブの商品開発に携わっており、ヨガ系、格闘技系、有酸素運動系といった多様なプログラムを開発してきました。

そのなかで、健康であるためには、単に身体だけでなく、心と身体の両方がよい状態であることが大切だと考えるようになりました。そして、この心と身体の両方をコントロールしているのが「脳」だという結論にたどり着いたのです。

脳の指令がなければ、身体は思うように動きません。そして脳は、身体の動きだけでなく、感情や心の状態も支配しています。そのため、健康を目指すためには“脳の機能を高めること”が非常に重要であると確信しました。

そこから、脳の機能を高めるにはどうしたらよいのかという課題を深く研究することから、シナプソロジーの開発が始まりました。

── 脳の機能は加齢とともに弱まっていくばかりだと思っていたので、効果的に高めることができる方法があるなんてとても気になります。

望月さん:ありがとうございます。このメソッドは多くの大学の先生方にご協力いただき、医学的裏付けもあり、効果の検証もおこなっております。

── プログラムの効果を医学的なデータで知ることができると、とても説得力がありますね。

望月さん:今回のシナプソロジーも、メソッド自体は私たち自身で開発しましたが、医学的な裏付けが必要だと考え、昭和大学名誉教授で脳神経外科医の藤本司先生に相談しました。「これからの高齢化社会において、脳を活性化させるプログラムは非常に重要だ」と力強いお言葉をいただき、医学的な監修をしていただきました。

また、筑波大学名誉教授の田中喜代次先生も「これからの社会にとって必要不可欠な取り組みだ」と、協力を快諾してくださり、筑波大学の大学病院がデイケア施設を開設するタイミングだったこともあって、認知症予防に特化したプログラムとして、私たちの取り組みを一緒に進めていただきました。

開発には、本当にたくさんの方々が関わってくださっています。

── 高齢化社会においての重要性も注目されているんですね。

生活の質を向上させる「3つのB」

望月さん:シナプソロジーの開発の中で、「3つのB」という考え方に出会ったことは非常に大きな影響を与えました。3つのBとは「バランス(Balance)」「骨(Bone)」「脳(Brain)」を指します。とくに高齢者にとって、この3つの要素を鍛えることは非常に重要です。

高齢者が骨折、とりわけ大腿骨の骨折をすると、その後の歩行能力が著しく低下し、最悪の場合、寝たきりや寿命に直結するリスクがあります。また、バランス能力が低いと転倒のリスクが高まりますし、脳の機能が低下すれば身体全体の動きや心の健康にも影響を与えます。

この3つのBを鍛えることで、高齢者の生活の質を向上させることができるという視点も、シナプソロジーの基盤となっています。

高齢者からトップアスリートまで誰でも実践可能

── シナプソロジーは高齢者向けのプログラムということでしょうか?

望月さん: いえ、シナプソロジーは高齢者や介護が必要な方だけでなく、お子さまからトップアスリートまで、誰にでも適用できます。ベースの動きを調整することで、それぞれの体力や目的に合わせられる設計になっています。

介護領域では、認知症予防や進行の抑制を目的とした活用が進んでおり、とくに介護度の高い方でも無理なく参加できる点が評価されています。また、楽しく取り組める内容であるため、精神的な負担が少なく、継続しやすいという利点もあります。

トップアスリートにとっては、脳と身体を同時に鍛えることで、競技パフォーマンスの向上につながる可能性があります。たとえば、判断力や反応速度の向上、集中力の強化など、競技に直接役立つスキルを伸ばせる点が注目されていますよ。

── さまざまな年齢、体力の人に合わせることができるんですね。

望月さん:たとえば、高齢者や介護が必要な方の場合は、座ったままでもできる簡単な動作をベースにします。一方、トップアスリートなど運動能力が高い方には複雑な動作を組み込むことで、より高度なトレーニングに変化させます。この柔軟性もシナプソロジーの特徴です。

具体例があるとわかりやすいので、1つ皆さんで簡単なシナプソロジーに挑戦してみましょうか。

自宅でも体験できる!シナプソロジー体験

── ぜひよろしくお願いします。

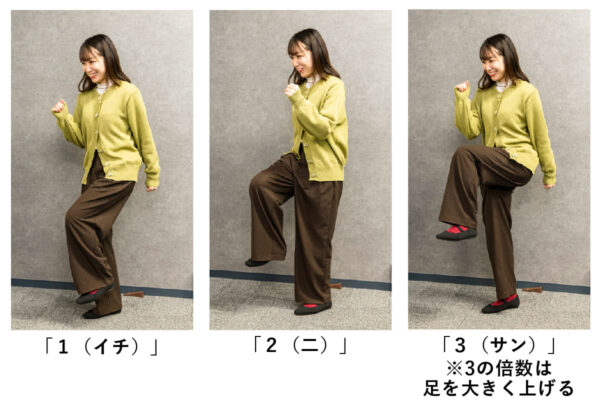

望月さん:一例として「3で止まる」というシンプルなエクササイズをご紹介します。

「1、2、3」と数えながら足踏みをし、3の倍数のときだけ、足を高めに上げ、動きを止めてください。その後「4、5、6」と続けながら、21くらいまで行ってみましょう。

■基本の動き

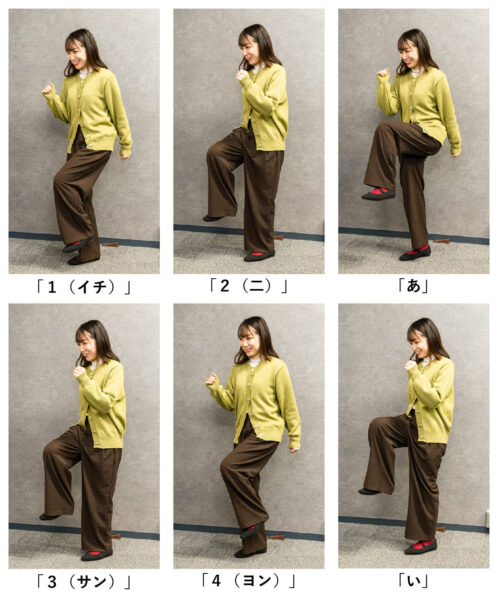

ここから、さらに脳に刺激を加えるため、新しいルールを加えます。これをシナプソロジーでは「スパイスアップ」と呼びます。

次は「3の倍数のときに声に出して五十音(あいうえおなど)を言う」ように変えていきます。「1、2、あ。3、4、い。」といった具合です。(か行くらいまで、続けてみましょう)

■スパイスアップしたエクササイズ

── 急に難しくなりましたね!頭と身体がうまく動きません(笑)

望月さん:できなくても大丈夫です!できないということは、脳が普段と違う慣れない動きに挑戦しているということで、脳にしっかり刺激を与えられている証拠です。

たとえば、足に麻痺がある方や立っているのが難しい方は、今のプログラムを手を使って同じ動作をおこなえばよいですし、座ったままでも取り組めます。トップアスリートの場合は、ダッシュしながらなど、さらに動きを加えるといいですね。

脳への刺激の仕方自体は変わりませんが、おこなう方の身体能力や目的に合わせて、動作やルールを変えることで、誰もが自分に合った形で楽しみながら脳を鍛えられるのがシナプソロジーの特徴です。

── 楽しくて身体も温まりました。しっかり頭も使った感覚があります。

望月さん:楽しんでいただけてよかったです。

また、実際にやってみると、楽しい反面、間違えたり混乱したりする場面もあったかと思います。しかし、シナプソロジーでは「間違ってもよい」という考え方が根本です。できないという状態そのものが、脳にとって新しいチャレンジであり、よい刺激になっているからです。

この「失敗を楽しむ」という考え方も、シナプソロジーの核となる部分です。間違えても笑いながら続けられることで、精神的にも前向きになり、結果的に脳と身体の両方を健康的に活性化させることができます。

── 失敗を楽しむ…。日常生活では失敗を後ろ向きに捉えがちなので、新鮮な考え方ですね。失敗を気にせず取り組めるのも、大きな魅力ですね。

望月さん:認知症の治療に携わる先生からいただいた言葉が、非常に印象に残っています。

その先生は「認知症の患者さんは、自分の症状に対する不安を常に抱えており、その不安が症状をさらに悪化させてしまう。しかし、シナプソロジーのように、楽しく身体を動かしながら脳を刺激するプログラムは、不安を和らげるだけでなく、症状の進行を遅らせる可能性がある」と話してくださいました。

認知症の患者さんにとって、もっとも辛いのは“自分ができないことが増えていく現実に直面する”ことです。「前はできたのに、今はできない」という体験を繰り返すたび、自信を失い、不安が大きくなるといわれています。その結果、新しいことに挑戦する意欲さえ失われてしまうのです。

しかし、シナプソロジーの根本的な考え方は、先ほど申し上げた通り「できなくていい」という点にあります。できないという状態こそ、脳に新しい刺激を与えているポジティブな状態だと捉えられるからです。

「できないことが悪いことではなく、脳にとってよいことだという考え方が、多くの認知症の患者さんの救いになるはずだ」と、先生に言っていただいたことで、私たちの取り組みにさらに自信を持つことができました。

「シナプソロジー」が認知機能を高めるメカニズム

── シナプソロジーが認知機能を高める仕組みについて、詳しく教えていただけますか?

望月さん: そうですね。シナプソロジーの大きな特徴は“基本の動きやルールを少しずつ変えることで、さまざまな認知機能を刺激できる”ところです。

たとえば、先ほど「3で止まる」というシンプルなエクササイズをやりましたよね。これは、一見簡単ですが、次に「五十音順で声を出しながら」などのルールを追加すると、途端に頭を使うようになります。

具体的には、短期記憶や言語能力、さらに「あれ、次は何だったっけ?」と考える過程で、記憶や注意力が活性化されます。

さらに、「数字と音順を混ぜる」「順番を変える」といった方法で、脳に新しい刺激を与え続けることができます。これにより、認知機能のさまざまな側面を鍛えられるのがシナプソロジーの魅力です。

── ルールを少しずつ変えることで、脳に新しい刺激を与えるんですね。

脳が活性化する!相違じゃんけん

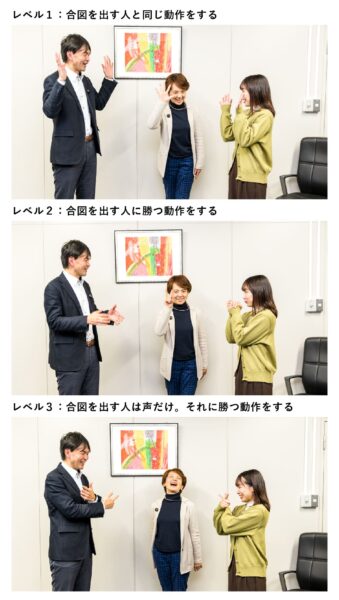

望月さん: もう一つの例として「相違じゃんけん」をご紹介しましょう。これも簡単そうに見えて、脳をたくさん使うんですよ。

まず、皆さんのじゃんけんの「グー」「チョキ」「パー」を新しい動作に置き換えます。たとえば、「これがグー」「これがチョキ」「これがパー」と覚えてもらいます。

そして、私が「じゃんけんポン!」と出したら、みなさんは後出しで私と同じものを出してください。

── いつものじゃんけんに慣れているので、新しいものを出すだけでも頭がこんがらがりますね。(笑)

望月さん:そうですよね。これだけでも、一度覚えた動作を思い出して再現するので、脳がしっかり働いています。

そして、ここからさらに「スパイスアップ」します!

今度は、「後出しで私に勝つ動作をしてください」というルールを追加します。たとえば、私が「グー」を出したら、みなさんは「パー」を出します。

これに慣れてきたら、さらに私が声を出さずに動きだけでじゃんけんをする、というように視覚を使うルールに変えていきます。さらに次は声だけで「じゃんけんグー」「じゃんけんパー」などと言い、みなさんには聴覚を頼りに判断してもらいます。

■相違じゃんけんの実施例

── じゃんけんのルールを変えるだけで、こんなにも頭を使うんですね。

望月さん:そうなんです。

最初に「この動きがグー」「これがチョキ」と覚える段階では、記憶力(短期記憶)を使っています。そのあと、私と同じ動きをする際には、「これが正解だ」という思考・判断や、手や身体の動き(出力)に関係する脳が刺激されます。

続いて「勝つ動きをしてください」となると、自分で考えて選択しなければなりません。このとき、問題が脳の中で行われています。そして「じゃんけんポン!」と言うタイミングを少しずつ変えたり、声をなくしたりすることで、新たな集中や声からの判断も行われます。

さらに、スパイスアップするにつれ、五感の中でも使う感覚を切り替えているんです。

最初はおもに視覚を使って動きを認識しています。目で見て判断し、考えながら行動する必要があるので、視覚からの入力に関係する脳を刺激しています。

次は、私は手を出さず「グー」「パー」と声で示しましたので、みなさんは聴覚を使って認識しています。この場合は、聴覚からの入力に関係する脳を刺激しています。

また、同時に身体も動かし続けているので、これはまさに「デュアルタスク」の状態ですね。

こうした動きによって、脳のさまざまな領域が活発にはたらきます。視覚・聴覚・記憶・判断、注意…。これらが同時に鍛えられることが、シナプソロジーの大きな特徴です。

高齢者の方にとっては転倒リスクを防ぐための注意力やバランス能力が重要ですし、学生や働く世代にとっては集中力や問題解決能力が必要です。シナプソロジーは、こうした能力を楽しみながら自然に鍛えることができます。

幅広い層で実証!シナプソロジーが「注意機能」を向上させる

── 研究のなかで、どのような効果が実証されているのでしょうか?

上田さん: おもに「認知機能」と呼ばれる分野で効果が出ています。とくに注目しているのは「注意機能」です。

注意機能にはいくつかの要素があり、たとえば「持続的に注意を集中させる力」や「注意の分割」といった、複数のことを同時に注意する力などがあります。学校で黒板を見ながらノートを書く…といったような場面がまさにこれにあたります。

さらに、「注意の切り替え」や「余計な情報を遮断する力(抑制)」も重要です。集中力を持続するには、気が散る要素を抑えなければなりません。シナプソロジーはこうした認知機能を高める効果があるということが、筑波大学の先生方とおこなった研究でも実証されています。

── 注意機能などといったシナプソロジーの効果は、どのように測定されるのですか?

上田さん: 効果測定には、大学や医療機関で広く使われているさまざまな評価スケールを採用しています。

一例を挙げると「トレイルメイキングテスト」という方法です。これは、ランダムに配置された数字を1から順番に線で結んでいく課題です。さらに、応用版として、数字とひらがなを交互に結ぶような形式もあります。たとえば「1を結んだら次は『あ』、その次は『2』」というふうに進めるのですが、これがなかなか難しいんですよね。

このテストでは、注意機能、情報処理能力などを測ることができます。シナプソロジーを実施する前と後で、このテストの所要時間がどれだけ短縮されたかを比較し、効果を確認します。

<一般成人での効果(企業に勤める男女26名を対象にした研究結果)>

約2か月間、週に1〜2回の頻度でシナプロソジープログラムを実施し、機能面や心理面での変化を検証。

検証結果:

➀手先の器用さが向上

➁注意機能の向上、判断機能(判断力)の向上

③認知機能(記憶力・思考力・言語能力・空間視野・注意機能)の向上

④爽快感の向上

⑤緊張・興奮、疲労感の低下

⑥抑うつ感、倦怠感の低下

などが見られた。

導入事例:工場で働く人や高校球児たちのパフォーマンスにも影響

── 注意力を高めたいと思ったとしても、方法が思いつかないので、楽しく取り組めるシナプソロジーを取り入れて効果が期待できるのは嬉しいですね。

上田さん: たとえば、ある工場では、注意力を高めるために、シナプソロジーを取り入れました。

朝って、認知機能が比較的高い若い世代であったとしても、前日の寝不足や飲みすぎなどが原因で頭がボーッとしてしまうことがありますよね。そんな状態で作業を始めると、ミスや事故(労働災害)につながるリスクが高まります。

そこで、朝の出勤直後やお昼休みにシナプソロジーをみんなでおこない、注意機能や集中力を高めてから作業に入っているんです。

── 実生活に役立てられるのは非常に興味深いですね。

上田さん:そうですね。ほかに代表的なものとしては、高校野球のチームでの例があります。

甲子園での高校野球は、朝の試合ですと試合開始が8時頃なので、宿を出発するのは3時くらいになることもあるそうです。真っ暗ななかでの移動なので、選手たちは当然眠いですよね。その状態でウォーミングアップをしても、頭がボーッとしていたら試合でベストなパフォーマンスを発揮できません。

そこで、球場に移動するバスの中でシナプソロジーを取り入れて、身体と頭を同時にウォーミングアップすることにより、選手たちはクリアな状態で試合に臨むことができ、集中力や判断力が上がるという効果があるんですよ。

── ずっと続けることで効果が出るものだと思っていたので、すぐに効果が感じられるという点にもびっくりしました。

上田さん:一過性効果といい、すぐに感じられる効果も多いです。また、短期的な効果として「やった感」「気分が明るくなった」といったポジティブな感情の変化は、1回のセッションでも感じられることが多いです。これが継続のモチベーションに繋がる点もシナプソロジーの魅力です。

「やる気」「スッキリ感」などの心理的な効果も

── 気持ちの部分、感情面でも効果が期待できるんですね。

上田さん: そうなんです。一般的に脳を鍛える“脳トレ”というと、記憶や言語などの認知機能のみにフォーカスしたものが多いのですが、シナプソロジーは感情面にもポジティブな効果をもたらします。

たとえば、エクササイズをするときに笑顔が出たり、楽しいと感じることで、抑うつ感や疲労感が軽減し、爽快感や前向きな気持ちが高まることがわかっています。

シナプソロジーを体験した方からは「普通の脳トレだと無言で黙々とやるから続かないけれど、シナプソロジーだと自然と笑いが起きて楽しくなるから続けやすい」という声をよく聞きます。

身体を動かし、笑いながら楽しく取り組むことで「またやってみよう!」という意欲が湧いてきます。この「楽しさ」も脳の活性化には非常に大切だと考えています。

── 「やりたい!」と思って脳トレに取り組めるのは素晴らしいです。継続しやすい点も大きな特徴ですね。

上田さん: これは、プログラムを開発したメンバーがフィットネスクラブ出身だったことも関係しているのかなと思います。フィットネスの現場では、「楽しんでもらって、継続してもらうこと」が何より大切です。シナプソロジーも、そういった我々が手がけたからこそ、自然と楽しく続けられるように設計されています。

【高齢者】認知症の予防・進行を遅らせるのに効果的

── 高齢者においては、どのような効果が実証されているのでしょうか?

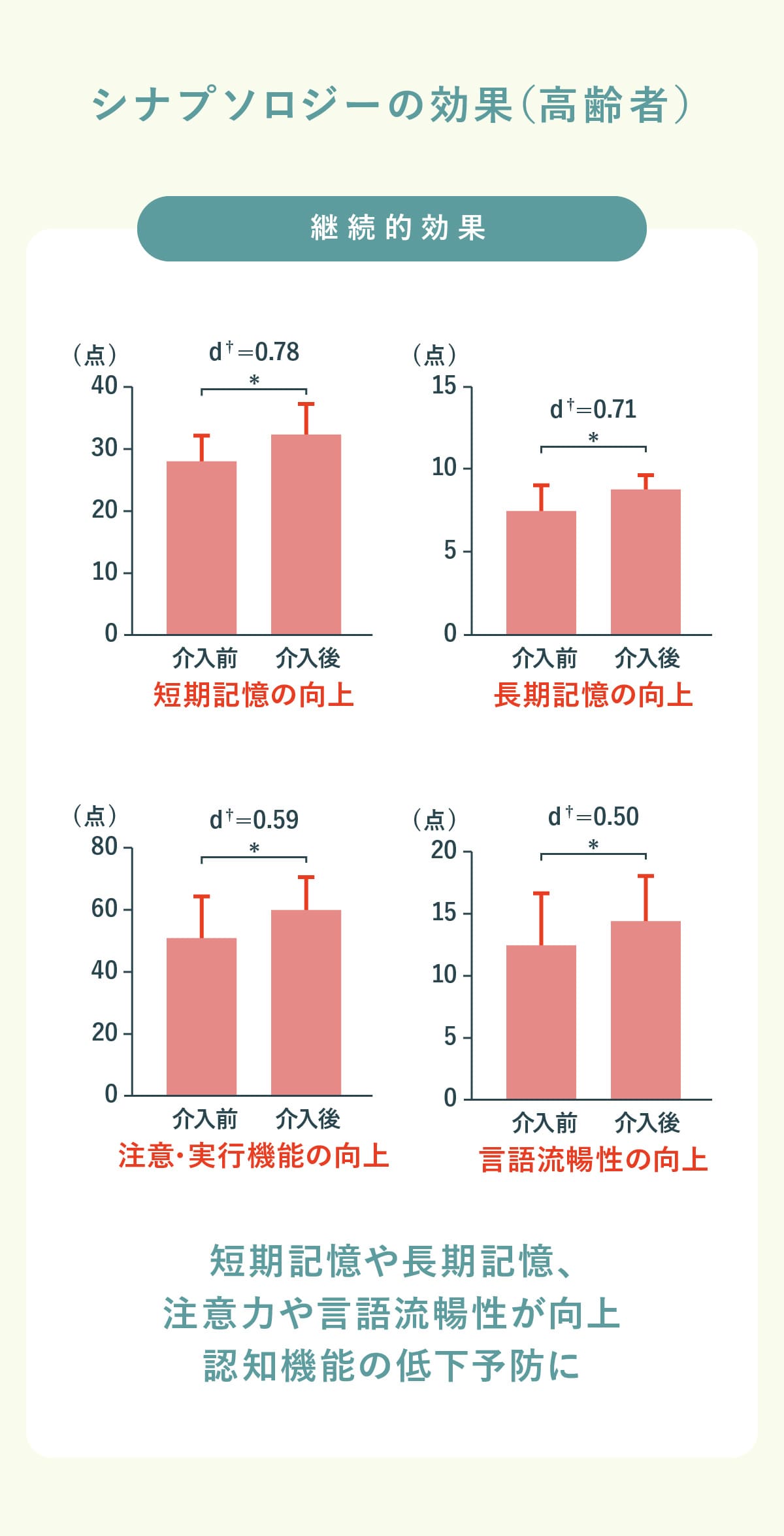

上田さん:高齢者を対象に、週1回、計12回の認知機能低下予防教室を実施し、前後の機能変化を検証したデータがあります。

この検証では、短期記憶や長期記憶、注意力や言語流暢性(げんごりゅうちょうせい)の向上が認められました。

言語流暢性とは、たとえば「赤色のものをできるだけ多く挙げてください」といった課題に取り組んだときに、素早く適切な単語が出てくるような力を指します。年齢を重ねると、こうした力が落ちるのは自然なことですが、シナプソロジーを続けることで改善や維持が見られました。これは非常に貴重な成果です。

また、介護予防教室に通う方や入居型の介護施設にいる超高齢者(平均年齢89.9歳)を対象にしたデータもあります。

この年齢になると、基本的には認知機能の「維持」だけでも十分に効果があるとされているのですが、それにも関わらず、シナプソロジーを続けた結果、認知機能が向上したというデータが出ています。

言語流暢性とは、たとえば「赤色のものをできるだけ多く挙げてください」といった課題に取り組んだときに、素早く適切な単語が出てくるような力を指します。年齢を重ねると、こうした力が落ちるのは自然なことですが、シナプソロジーを続けることで改善や維持が見られました。これは非常に貴重な成果です。

<高齢者での効果(36~84歳の健常中高齢者17名を対象にした研究結果)>

週1回(60分)、計12 回の認知機能低下予防教室を実施し、前後の機能変化を検証。

検証結果:

中年者・高齢のどちらも、以下の認知機能が向上する可能性を示唆。

➀記憶機能

➁注意・実行機能

研究成果は、老年学や医療系の国際的なジャーナル「Aging」や「Alzheimer‘s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions」にも論文が掲載されています。こうした論文は、日本国内だけでなく海外でも高く評価されています。

3~6ヵ月程度の継続がポイント

── 高齢者の方が変化を実感するには、どのくらいの期間が必要なのでしょうか?

上田さん: 若い方と比べると、高齢者の場合は変化が出るまでに時間がかかる傾向があり、少なくとも3~6ヵ月程度の継続が必要と考えています。なかには2ヶ月程度で変化が見られたケースもありますが、対象者の平均年齢が70代前半で比較的健康状態もよかったため、早めに効果が出た可能性も考えられます。

【子ども】“引っ込み思案な性格”が改善?

望月さん: また、子どもたちにシナプソロジーを取り入れた例でも、学習面や心理面での効果が見られました。注意力や計算力が少しずつ向上したり、引っ込み思案な性格が改善されたりするなどの効果が期待されています。

ただ、子どもへの効果については、少し実証が難しい部分があります。なぜかというと、子どもは自然に成長するので、大人のように「何もしていないと能力が落ちる」というわけではないからです。それでも、シナプソロジーを通じて若干の計算力向上や、引っ込み思案の改善などの効果は報告されています。

── 引っ込み思案な性格の改善というと、具体的にどのような変化が見られたのですか?

望月さん: たとえば、弊社が運営しているスイミングスクールで、引っ込み思案な性格から周りとうまく打ち解けられず、親御さんと離れるのを嫌がるお子さんがいました。最初はなかなかプールにも入れなかったのですが、シナプソロジーを取り入れたグループ活動を通じて、自然と周りの子どもたちに馴染むことができるようになり、最終的には楽しそうにほかの子どもたちと一緒に取り組むようになったんです。

こういった心理的な成長も、シナプソロジーの大きな魅力です。

上田さん: 現在、研究の中心は高齢者向けに重点を置いていますが、子どもや働く世代にも応用の可能性があると感じています。とくに引っ込み思案な子どもや、グレーゾーンと呼ばれる発達が気になる子どもたちへのアプローチは、大きな可能性を秘めていると思います。

無理に「こうしなさい」と指導するのではなく、自然に笑顔が生まれる環境を作ることで、子どもの心が開かれるのではないでしょうか。

気軽に実践できる「シナプソロジー」

職場や子ども同士にもおすすめ!「名前を覚えるゲーム」

── お話のなかで「3で止まる」と、「相違じゃんけん」といったエクササイズをご紹介いただきましたが、ほかにもおすすめのものを教えていただけますか?

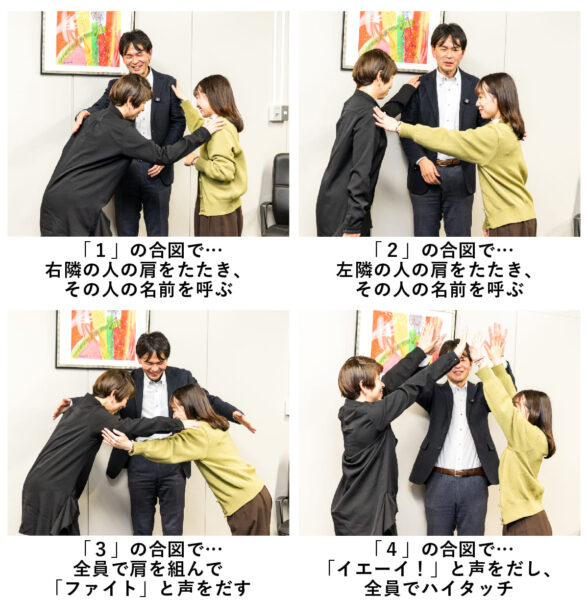

望月さん: それでは、企業の新入社員研修などでもよく使われている「名前を覚えるゲーム」をご紹介しましょうか。

初めて会う人たちが集まる場面では、皆さん緊張していることが多いですよね。そこで、最初にグループやペアでシナプソロジーをおこなうと、自然にお互いの距離が縮まり、堅い雰囲気をほぐす効果があります。隣の人と話すきっかけにもなるので、そのあとのコミュニケーションが取りやすくなるんです。その後のディスカッションや共同作業もスムーズに進みますよ。

もちろん、大人だけでなく、子ども同士のアイスブレイクにも効果的です。

── 楽しく名前を覚えられそうで、一石二鳥ですね!

望月さん: まず、3人以上のグループで、それぞれの名前を先に覚えてもらいます。「私はミサオです」「テツヤです」「シオリです」と自己紹介をしてもらいましょう。

次に、動作を覚えます。「1」と言われたら、右隣の人の肩を叩いてその人の名前を呼ぶ。「2」と言われたら、左隣の人の名前を言いながらその人の名前を呼ぶ。「3」と言われたら、全員で肩を組んで「ファイト」と言う。そして「4」と言われたら、全員で「イエーイ!」とハイタッチをするなどの動作にするといいですね。

ゲーム感覚で取り組んでいるうちに、名前を自然と覚えることができ、肩を組んだり、ハイタッチをすることで緊張していた空気もほぐれますよね。

── 本当ですね。思ったより頭を使うので「みんなでやりきった感」も味わえました。おこなう前と比べて、一気に距離が近くなった気がしますね。

望月さん: シナプソロジーを職場で取り入れた例で、とても印象的だったエピソードがあります。

ある朝礼で、部長と部下の2人がペアになったときの話です。実は前日にその2人が大げんかをしていて、部長は「今朝はお互い気まずい雰囲気で顔を合わせた」と言っていました。でも、たまたまその朝の朝礼でシナプソロジーで2人組になり、動きを合わせたり笑いながら進めるうちに、自然とお互いの距離が縮まったそうです。

終わったあとには、「昨日は悪かった」「いやいや、こちらこそ」という言葉が自然と出てきて、気まずさがすっかり解けたと聞きました。

このように、シナプソロジーは無理に会話を促さなくても、笑いと動きを通じて自然と心を和らげられるのもシナプソロジーの大きな魅力だと思います。

── このようなエクササイズは、1回あたりの時間や取り組む頻度はどのくらいが理想ですか?

上田さん:短時間でも効果が期待できるのがシナプソロジーの特徴です。たとえば、朝礼や短い集まりの中で、5分だけでも取り入れることができます。一方で、介護予防教室やトレーニングプログラムとしては、30分程度でいくつかのエクササイズを組み合わせておこなうことも多いです。

継続の頻度としては、週1~2回を目安にするといいですね。

ただ、毎日やっていただいてもまったく問題ありません。実際にDVD付きの教材や書籍も販売しており、そうしたものを使えば、自宅でも気軽に取り組むことができます。

今回の「名前を覚えるゲーム」は、「1」「3」などと数字を指定する指導者が必要ですが、「3の倍数で止める」など、指導者がいらないエクササイズは、とくに日常生活に取り入れやすいと思います。

「シナプソロジー」の今後の展望

認知症予防、子どもの発達支援をサポート

──シナプソロジーは、現在どのような場所で活用されていますか?

望月さん: おもに介護施設や介護予防教室、自治体がおこなう健康プログラムなどで使われています。全国の自治体から130~140ほどの事業を受託しており、各自治体の介護予防事業の一環として提供しています。

また、スポーツクラブでも取り入れており、たとえば私が担当しているアクアエクササイズのクラスは平均年齢が75歳くらいですが、そういった場面でも活用していますよ。

さらに、企業の朝礼や健康促進プログラムにも取り入れられています。ある企業では、就業前にシナプソロジーを導入したことで、ケアレスミスの減少が見られたというデータもあります。多くの企業でご活用いただいています。

── これからの展望としては、どのような可能性を考えていますか?

上田さん: 認知症の方と共生する社会の実現が、今後ますます重要になると考えられています。現在、軽度認知障害(MCI)の方と認知症の方を合わせると、日本では約1,000万人にのぼります。これは小学生や中学生を合計した人口を上回る数です。

シナプソロジーでは、これまで認知症予防の領域に力を入れてきましたが、これからは“認知症の方との共生”にも目を向け、認知症を発症している方々が楽しく参加できるプログラムを作ることにも取り組みたいと考えています。認知症の方で、認知機能が弱くなってしまっても、感情面は比較的残りやすいと言われているので、笑い合ったり、楽しい時間を共有したりすることは大切です。

また、軽度認知障害の段階でプログラムを取り入れることで、進行を遅らせたり改善したりできるというデータもあります。早期からの予防はもちろんのこと、すでに認知症になった方々にも、シナプソロジーの楽しい空間を提供していきたいと思っています。

── まだまだ、たくさんの可能性がありますね。

上田さん: ありがとうございます。さらに、先ほども少し触れましたが、シナプソロジーは子どもの発達支援にも活用できる可能性があります。とくに、グレーゾーンと言われる発達に不安のあるお子さんや、引っ込み思案なお子さまへの効果が期待されます。

たとえば、何かを「やりなさい」と強制すると、子どもたちは抵抗を感じやすいですよね。でも、シナプソロジーのように楽しく自然に取り組める環境を提供すれば、笑いながら挑戦する中で自然と成長していきます。「引っ込み思案で親御さんから離れられなかった子が、シナプソロジーを通じてほかの子どもたちと打ち解けた」という話もよく耳にします。

今後は、こうした子どもたちへのアプローチもさらに進めていきたいと考えています。どんな状況でも楽しく取り組めるのがシナプソロジーの強みなので、その可能性を広げていければと思います。

── まだまだ、たくさんの可能性がありますね。

上田さん: 発達が気になる子どもたちが楽しみながら成長できるようなプログラムや、働く世代が職場での人間関係を円滑にするためのツールとしてのシナプソロジーを提供していきたいですね。

笑いながら取り組めるシナプソロジーは、自然と人の心を和らげ、人間関係をよくする力があります。その特長を生かして、家庭や学校、職場、介護施設など、さまざまな場面での活用を広げていけたらと考えています。

“失敗は成長の一部”日常を豊かにするシナプソロジーの考え方

望月さん:また、シナプソロジーが教えてくれる一番大切なことは「失敗してもいい」という考え方ではないかと思っています。私たち自身、シナプソロジーを作った当初から「失敗を恐れずに楽しむ」という考え方を大切にしてきました。

現代社会では、失敗することへの恐れや不安から、新しいことにチャレンジしにくい雰囲気があると感じます。でも、新しいことをはじめるとき、最初から完璧にできる人なんていませんよね。

シナプソロジーにおいては、間違えたり、できなかったり、失敗することそのものが脳へのよい刺激となり、成長に繋がります。挑戦していること自体が、脳や自分を活性化させているんです。

日常生活においても、うまくいかないことに戸惑ったり悩んだりするのは、実は成長している証拠ではないでしょうか。それをシナプソロジーを通じて実感してもらい、「間違えても大丈夫なんだ」「失敗することが成長の一部なんだ」と思ってもらい、いろんなことにチャレンジする心を養ってもらえると嬉しいです。

── 失敗することが成長の一部……。挑戦そのものが大切だという考え方は、日常生活にも応用できそうですね。

望月さん: まさにそうです。普段と違うことをしてみる、それが大きな挑戦でなくてもいいんです。

たとえば、通勤の道をいつもと変えてみたり、いつもとは違う人と新しい場所へランチに行ってみたり。そんな小さなことでも、ドキドキしたり、違う刺激を感じたりすると思うんです。

最初は「声をかけるのが恥ずかしい」とか、「断られたらどうしよう」と思うかもしれません。でも、そこでちょっと勇気を出してやってみると、意外と楽しかったり、新しい発見があったりするんですよね。それが脳への刺激になり、人としての成長にもつながるんです。

── 挑戦することには、少なからずストレスも伴いますよね。それでなんとなく挑戦を避けてしまい、日常がルーティン化してしまっていたように感じます。

望月さん:そうですね。ストレスというとネガティブなイメージがありますが、実は成長には欠かせない要素でもあります。ただし、過度なストレスは逆効果なので、そのバランスが大切です。

シナプソロジーでは、そのストレスを「楽しい挑戦」に変える仕組みがあります。失敗しても笑えるような環境を作ること。これが、子どもたちにも大人にも重要なんです。

たとえば、子どもが新しい友だちに話しかけるのをためらっているとき、自然と声をかけられる場を作ってあげると、いつの間にか自分から行動できるようになります。それを繰り返すことで、「失敗してもいい」「挑戦することが楽しい」という感覚を身につけられるんです。

── シナプソロジーのメソッドだけでなく、日常生活においても大きなヒントをいただいた気がします。本日は貴重なお時間をありがとうございました。

望月さん: こちらこそありがとうございます。

私たちが伝えたいのは「挑戦することそのものが大事だ」ということです。何か新しいことを始めてうまくいかなくても、それ自体が脳や自分にとってよい効果を与えています。

さらに、「普段と違うことをする」ことの大切さも、シナプソロジーを通じて感じてほしいと思っています。それが仕事であれ、生活の中の小さな選択であれ、少しだけ勇気を出していつもと違うことを試してみる。それが人間の成長につながると信じています。

ルネサンス入社後、フィットネス指導者として現場指導に携わる。その後、フィットネス・スイミング・テニス等の品質管理を担う品質管理部長や商品開発・人材育成を担うソフト開発部長等を歴任。執行役員 新規事業推進部長となり、ハード(施設)を伴わない新規事業開発に携わる。2020年6月より、取締役常務執行役員ヘルスケア領域担当として、企業や健保組合向け事業、自治体の健康づくり事業、介護保険領域の事業を管掌。2025年4月代表取締役社長に就任予定。