スポーツに取り組む子どもの成長を支えるために、親としてどのように向き合うべきか迷う人も多いだろう。知っておいてほしいのが「アスリート育成パスウェイ」という考え方。これは、スポーツを始めたばかりの段階からトップアスリートになるまでの一連の道筋のことだ。今回は「アスリート育成パスウェイ」の重要性や親のサポートの仕方について、日本スポーツ振興センターの山下さんにお話を伺った。

山下 修平さん

日本スポーツ振興センターハイパフォーマンス戦略部開発課長・国立スポーツ科学センター副主任研究員

本記事のリリース情報

J-STARプロジェクト メディア掲載のお知らせ

子どもの夢をかなえるための「アスリート育成パスウェイ」とは?

「アスリート育成パスウェイ」はトップアスリートになるまでの道筋

──アスリート育成パスウェイとは一体どのようなものなのでしょうか。その重要性についても教えてください。

山下さん:アスリート育成パスウェイとは、スポーツを始めたばかりの段階からトップアスリート、例えばメダリストになるまでの一連の道筋のことを指します。これは、スポーツ選手が突然エリートアスリートになるのではなく、初期段階から段階的に成長していく過程が、分断されず一貫しているという考え方に基づいています。このプロセスを体系化し、モデルとして示すことで、アスリートがどのように育成されるべきかを関係者全員が共通認識を持ちやすくするのが目的です。

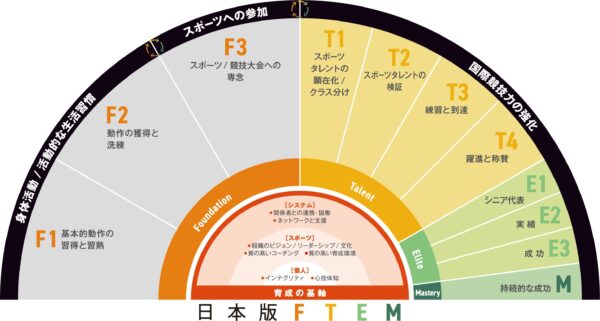

オーストラリアで開発されたスポーツとアスリート育成の枠組み「FTEM(エフテム)」を、日本向けに調整して開発したのが日本版FTEMです。このモデルは、スポーツを始める段階からエリート選手になるまでのプロセスを11の段階に分け、それぞれの段階で必要な要素を明確にしています。この「共通の物差し」があることで、指導者や支援者がより効果的に選手育成を進めることができるのです。

──なぜ新たに日本版を作成したのでしょうか。

山下さん:国ごとにスポーツの仕組みや文化が異なるためです。さらに日本版FTEMでは、パラリンピック競技にも対応できるように調整されています。現在このモデルを採用している国は、日本、オーストラリア、スイスなどが主ですが、他の国でも独自のスポーツ育成理論を組み込みながら、アスリートが育成されていく道筋を作っています。

──モデル内の各段階で、どのようなことを学べるのでしょうか?

山下さん:日本版FTEMは、「子供が何を学ぶか」を直接示すものではなく、アスリートがどのようなプロセスを経て成長するかを示すフレームワークです。具体的には、スポーツを始める段階(F:ファンデーション)では、遊びや基本的な動作の獲得、競技のルールを学ぶことが中心となります。次の才能を見出される段階(T:タレント)では、競技団体やコーチによる選抜がおこなわれ、トレーニングや競技経験を通じて競技レベルを高めていきます。最終的には、代表選手やメダリストとして競技の頂点を目指す段階(E:エリート・M:マスタリー)に進んでいきます。

──日本版FTEMは、実際にどのように活用されているのでしょうか?

山下さん:このフレームワークは、競技ごとの育成プログラムに応用されています。例えば、日本テニス協会や日本ハンドボール協会など、各競技団体が独自のモデルを作成し、それぞれの競技特性に基づいた育成方法を明確化しています。日本版FTEMはそれらの土台となる共通の物差しとして機能しており、各段階での必要な要素や目標が整理され、指導者や選手が一貫性を持って育成を進めることが可能になります。

「アスリート育成パスウェイ」の3つの育成パターン

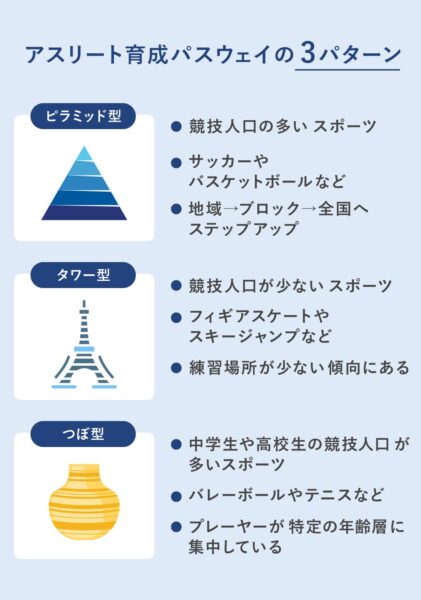

──アスリート育成パスウェイでは「ピラミッド型」「タワー型」「つぼ型」の3つの育成パターンに分類できるそうですね。それぞれの特徴と具体例を教えてください。

山下さん:まずピラミッド型ですが、裾野が広く、多くの競技者が地域からブロック、全国とステップアップしながらエリート選手へ進んでいく構造です。サッカーやバスケットボールが典型例ですね。この形は都道府県ごとにリソースが充実し、基盤が広くなければ成り立たないため、意外と少ないタイプです。

次にタワー型ですが、特定の地域や拠点で少人数が専門的に育成されるケースです。例えばフィギュアスケート、スキージャンプ、カーリングなどが挙げられます。これらの競技は環境が限られており、選手の数も多くありません。そのため、ピラミッドのように広がりを持たず、一直線にトップを目指す構造になります。

最後につぼ型ですが、中学・高校の部活動を通じて一時的に競技人口が増え、その中からエリート選手が育つ形です。女子バドミントンやバレーボール、ハンドボールなどが該当します。部活動の競技人口が多いことで特定の年齢層で広がりを見せ、その後競技団体でさらに選抜される仕組みです。

──タワー型が意外に多いとのことですが、海外でも同じようなパターンなのでしょうか?

山下さん:この分類は必ずしも国際的に共通した理論というわけではありませんが、世界的に見てもピラミッド型とタワー型のような構造が一般的です。競技の特性や環境に応じて、どの型が適しているかが変わるのです。

──この育成パスを活用して成功したアスリートについて教えていただけますか?

山下さん:成功したアスリートたちは、何らかの形で育成パスウェイを通り、トップにたどり着いています。ただし、重要なのは道筋が「右肩上がり」ではないということです。ほとんどの選手が挫折や敗北を経験し、それを乗り越えながら成長していきます。

例えばレスリングの吉田沙保里選手や藤波朱理選手のように、連勝記録を持つ選手は例外的で、多くのアスリートは負けや困難を糧にして進んでいます。この「負けても道が閉ざされない」という点が、アスリート育成パスの重要な部分です。

未来のトップアスリートを発掘する「J-STARプロジェクト」

──日本スポーツ振興センター様では「J-STARプロジェクト」という取り組みもおこなっていると聞きました。こちらはどういったものったものなのでしょうか。

山下さん:J-STARプロジェクトは、日本版FTEMの中で、特に運動能力が高く、競技に適性のある人材を発掘し、育成することを目的としたプログラムです。FTEMモデルでいう「F3」から「T1」にあたる部分を主に対象としています。

以前は全国で運動能力の測定会を開催し、競技団体がその場で有望な人材をスカウトする形でした。しかし現在は「アスリートパスウェイシステム(APS)」を導入し、学校で実施される新体力テストの結果を入力してもらうことで、タレント発掘がおこなわれる仕組みになっています。このシステムを通じて、例えばある球技では「背が高く走りが速い選手」、また、他の記録系の競技では「持久力など特定の能力が優れた人材」など、各競技が求める条件に合う子どもを見つけて育成する体制を整えています。

──登録は自らするのでしょうか?

山下さん:はい、基本的に本人や保護者が自主的に登録する形です。登録者は新体力テストの記録をシステムに入力し、それを元に競技団体がアプローチします。例えば、中学生の段階で登録した後に、数年にわたって記録を更新していくことで、自分の成長を確認することができます。成長が顕著であれば、競技団体から声がかかる場合もあります。ただし、全員がスカウトされるわけではなく、競技団体のニーズに合わない場合は声がかからないこともあります。

──実際にプロジェクトを通じて成果を上げた選手はいますか?

山下さん:2017年にプロジェクトをスタートし、2024年のパリオリンピックで初めてプロジェクト出身の選手が登場しました。それが自転車競技の垣田真穂選手です。彼女は中学生の頃にプロジェクトで声をかけられ、サッカーから自転車競技に転向しました。その後、高校で競技を本格的に始め、わずか5年程度でオリンピアンになったんです。

また、ハンドボールの吉野珊珠選手もこのプロジェクト出身で、代表チーム入りを果たしています。我々は、彼らのように競技転向やタレント発掘を通じて活躍する選手が増えることを目指しています。

──プロジェクト参加者はどのような年齢層が多いのでしょうか?

山下さん:主に中学生が中心ですが、小学生や高校生の登録者も多くいます。多くの参加者が、もともと別の競技を経験しており、その経験を新たな競技に生かして成長しています。例えば、先ほどもお話に出た吉野選手はソフトボールを経験してからハンドボールに転向し、垣田選手もサッカーから自転車競技へと移行しました。

保護者なら知っておきたい!子どもの夢をかなえるための適切なサポート

──トップアスリートを目指す子どもをサポートするうえで、保護者が一番大切にすべきことは何だと思いますか?

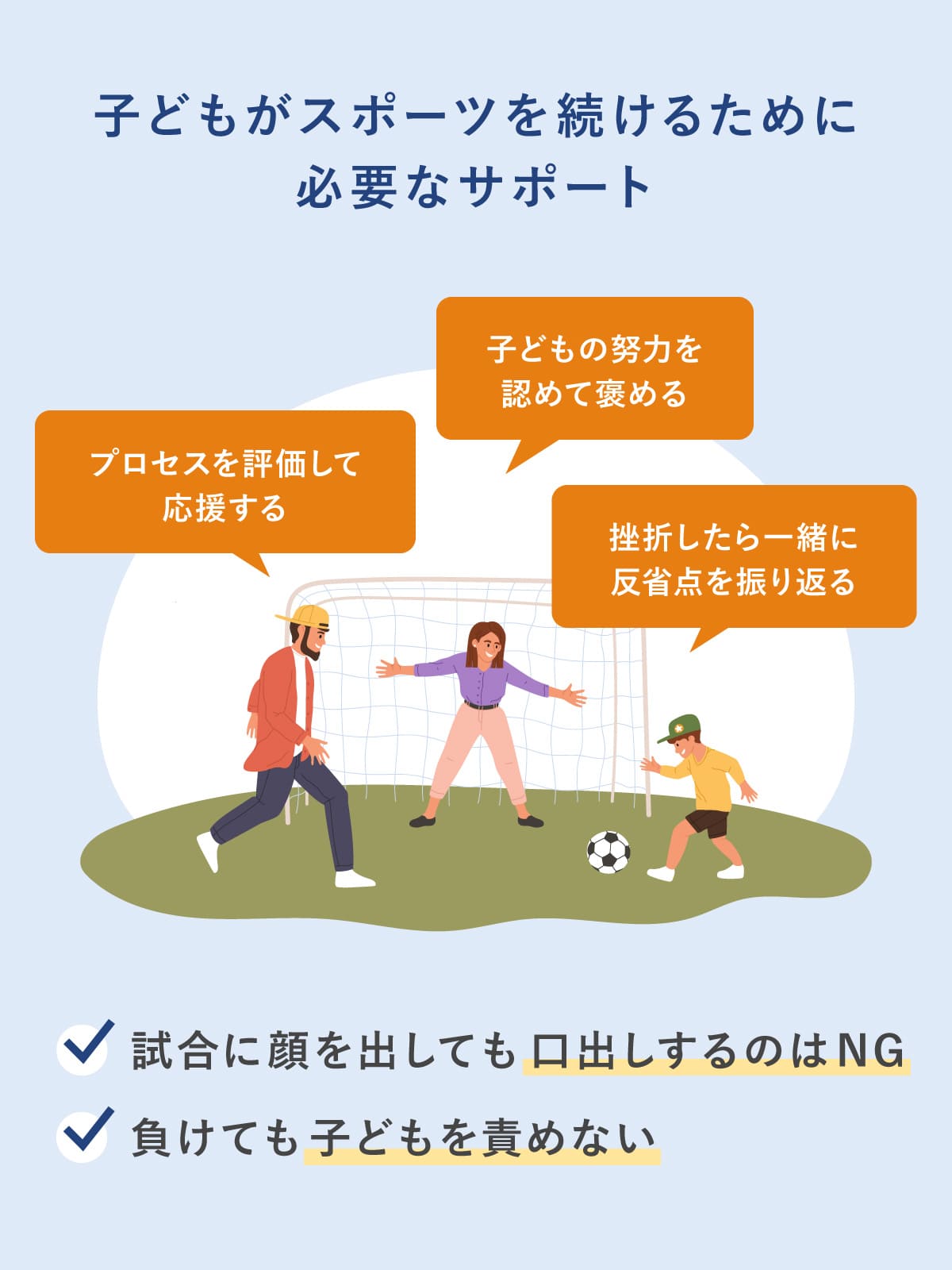

山下さん:まず一番大切なことは、子どもの夢を尊重し、サポートに徹することだと思います。スポーツは子どものものであって、親のものではありません。親が自分の夢や過去の経験を子どもに押し付けるのではなく、子ども自身がやりたいことを見つけ、その過程を応援する姿勢が重要です。

また、「成功を前借りしない」という考え方も大切です。たとえば小学校や中学校で勝てる戦術に固執することは、将来的な成長を妨げる場合があります。その時点での結果だけに一喜一憂せず、長期的な視野で子どもの成長を見守ることが必要です。

──短期的な結果にとらわれるのではなく、長期的な視点が大事なのですね。子どもが「競技を変えたい」と言い出した場合、どう対応すれば良いでしょうか?

山下さん:子どもの意思を尊重することが最優先です。特に幼少期には、さまざまな競技に挑戦することがむしろポジティブな影響を与えます。一つの競技だけを続けると、特定の動きばかりを繰り返すことになり、怪我のリスクが高まる可能性があります。一方で、複数のスポーツを経験することで、身体の多角的な発達が期待できます。

ただし、注意点として活動時間の管理があります。例えば、年齢に応じた適切な活動量(一般的には「年齢×1時間」が週の活動時間の目安)を超えないようにし、しっかり休息を取ることも必要です。このようにバランスを保ちながら、子どもが自分の興味を追求できる環境を整えることが大切です。

──保護者がサポートする中で、特に心掛けるべきことはありますか?

山下さん:ジュニア・アスリートの保護者に求められる役割についての研究を概観すると、「顔を出しても、口を出さない」ことが大事だと思います。練習や試合中に指導者の邪魔をせず、子どもの努力やプロセスを認めて応援することが大切ということです。結果だけでなく、取り組みや挑戦する姿勢を評価することで、子どもが困難に挑戦する意欲を持てるようになります。結果ではなくプロセスを評価することです。試合や練習の結果よりも、努力や挑戦したことに注目し、褒めてあげてください。また、負けたり挫折したりしたときには、一緒に振り返り、次にどう生かせるかを考えてサポートをすることが重要です。

子どもが「負けてもそれで終わりではない」と実感できる環境を作ることで、次の挑戦へのモチベーションが湧いてきます。挫折や失敗は、成長のための大切なステップであり、これを保護者が前向きに捉える姿勢が、子どもにも伝わるはずです。

──お話を伺い、保護者の関与が子どもの成長に与える影響の大きさを改めて感じました。最後に、保護者の方へのメッセージをお願いします。

山下さん:スポーツは、子どもたちの視野を広げたり、多様な人々と繋がったりする素晴らしい機会を提供します。また、万国共通のルールで競い合いをするという良さもあると思います。このことで、言語を超えて競い合いができるのです。子どもたちのスポーツ活動をサポートする中で、保護者の皆さんも一緒に成長し、楽しむ姿勢を大切にしてほしいと思います。スポーツの良さを共有しながら、子どもの夢を支える「良き伴走者」となっていただけたら嬉しいです。

Wellulu編集後記:

日本版FTEMは、トップアスリートを目指す子どもたちを効果的に育成するために欠かせないものだと知ることができました。また、一つのスポーツだけでなく、いろいろな運動経験をしておくことも重要なのですね。この記事をきっかけに、保護者の皆さんが適切に、かつ楽しみながら子どものサポートができるようになったら嬉しいです。

筑波大学スポーツウエルネス学学位プログラム博士後期課程修了。博士(スポーツウエルネス学)。茨城県立医療大学嘱託助手、日本オリンピック委員会専任情報科学スタッフを経て、2008年10月に日本スポーツ振興センターに入職。各地の地域タレント発掘事業の立ち上げの支援を行うなど、地域タレント発掘事業の全国への拡がりに携わる。現在は、中央競技団体、地方自治体との協働を通じたアスリート育成パスウェイの構築支援に取り組んでいる。