現代の子どもたちが抱える体力低下の課題。その背景には、生活環境の変化や遊びの機会減少といった要因が複雑に絡み合っている。日本トップリーグ連携機構が運営する「あそビバ!」は、子どもたちが運動を楽しみながら自然に体を動かせるのが特徴で、幼少期に身につけるべき基本動作を学べるプログラムがある。今回は同機構の田口さん・竹内さんにお話を伺い、子どもの体力低下とその解決策をお聞きした。親子で楽しく運動するコツを知り、子どもの健やかな成長をサポートしてみては?

田口さん

一般社団法人日本トップリーグ連携機構 事務局長

本記事のリリース情報

「Wellulu」に取材記事が掲載されました

少子高齢化や生活環境の変化が子どもの体力低下に影響

大人が想像する以上に子どもの体力は下がっている

──本日はよろしくお願いします。さっそくですが、子どもの体力低下について教えてください。

田口さん:子どもの体力低下の原因は、少子高齢化に起因する部分が大半を占めています。少子高齢化と子どもの体力低下との間に直接の関わりはなさそうですが、実は密接につながっているんですね。

特に地方でこの傾向が顕著で、子どもが少なくなると学校の統廃合が進み、通学圏が広がり子どもが徒歩で通学するのが難しくなります。するとスクールバスでの通学が当たり前になって、子どもたちが歩かなくなるんです。また子どもの数が減ることで一緒に遊ぶ友達が少なくなり、親御さんが心配して外遊びを控えさせる傾向が見られますね。

昨今は子どもが事件に巻き込まれることも多いですから、親御さんの気持ちはよく分かります。しかし子どもの安全を優先させるがゆえに、かえってお子さんに悪影響が出ているのも事実です。

──お子さんたちの体力低下に関する具体的なデータについて、何か印象的なものがあれば教えてください。

田口さん:わかりやすいデータを挙げると、ボール投げの平均的な飛距離が明らかに短くなりました。同じ小学5年生の男女でも、1985年時点と2017年時点では数値に開きがあります。ちなみにこの傾向は、中学2年生でも同じですね。

【ボール投げの飛距離のデータ】

| 1985年 | 2017年 | |

|

男子(小学5年生) |

29m |

22m |

|

女子(小学5年生) |

17m |

13m |

昔の子どもたちは外で遊ぶ機会が多かったので、自然とボールを投げる動作を習得できていたのでしょう。しかし現代の子どもたちはあまり運動しないため、このような結果になったと考えられます。

とりわけ女子は中学生以降の運動実施率が低く、大人になっても体を動かす習慣が身につきにくいですね。これは世界的にも深刻な課題とされています。

──データを見ると、子どもの体力低下が如実に表れていますね。

田口さん:そうなんです。ニュースで最近の体力テストの結果を耳にしたことはありませんか?数値が上がったと報じられていても、あくまでここ数年の数値と比較した結果であって、過去数十年のデータと比較したら低下傾向にあるのは確実です。

だからこそ長期的な視点での対策が必要で、子どもが日常的に楽しみながら運動できる環境づくりが大切だと強調したいですね。

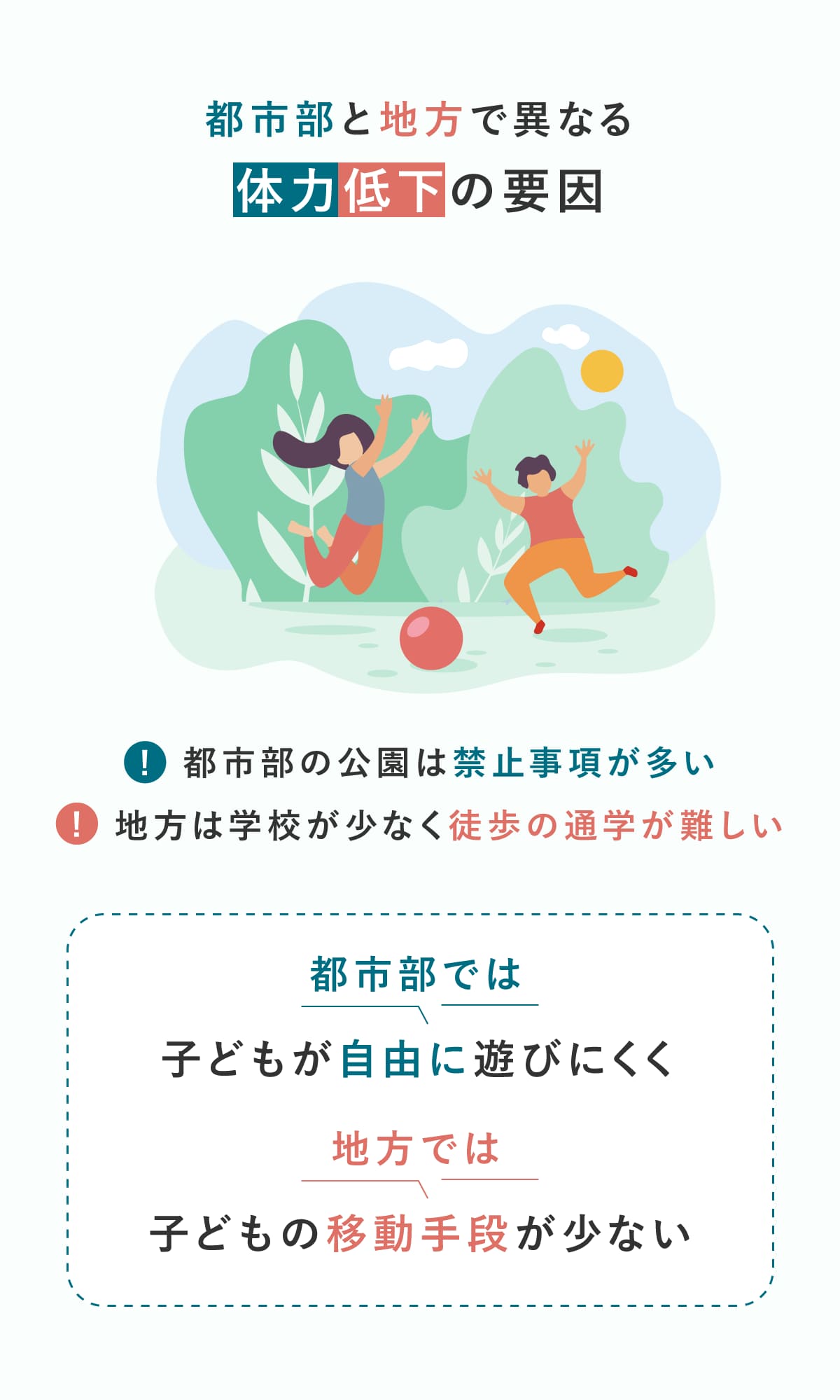

都市部と地方では背景が異なる

──都市部と地方では、子どもの体力低下にどのような違いが見られますか?

田口さん:住んでいる地域の違いというより、いずれも異なる要因から体力が低下しているのではないでしょうか。

都市部では子どもたちが外出する機会は多いものの、公園や学校などで自由に運動できない状況になっています。公園では「ボール遊び禁止」「走るの禁止」といったルールが多く、のびのびと運動できる環境からはほど遠いですね。

地方に関しては先ほどお話しした通りで、学校の統廃合によりスクールバスで通学せざるを得なくなって、子どもたちが歩かなくなっています。また移動手段が車中心になりがちで、休日にショッピングモールに行くにしても親が運転する車で出かけるしか方法がないのが現状ですね。施設内でもエスカレーターやエレベーターで移動するため、足を使う機会が極端に減っています。

──どちらにしろ、子どもが自由に運動したくてもできない環境にあるのですね。

田口さん:その通りです。幼少期からの運動不足が続くと、運動能力の向上に適した「ゴールデンエイジ」で十分な成長を得られなくなってしまいます。

ゴールデンエイジとは小学校低学年から高学年にかけての年代で、この頃にさまざまな動きを経験するのが理想的です。ところが現代の子どもたちは、大事な時期に十分な刺激を受けられていません。その結果、小学校3年〜4年生の時点で習得すべき動作が、5年〜6年生に差しかかってようやくできるようになるケースもよくあります。

──環境面の変化でいうと、その他にも体力低下につながる要因はありますか?

田口さん:新型コロナ感染症の影響は、相当大きいですね。感染予防のために接触を避ける文化が広まり、蛇口をひねったり雑巾をしぼったりする機会がめっきり減っています。ご存じない方もいるかもしれませんが、最近はセンサー式の蛇口を設置する学校も珍しくありません。

「そんな動作が体力低下と関係あるの?」と疑問に感じる読者は多いでしょうが、子どもの成長には欠かせないものなんですね。生きていくために必要な体の動きなので、学校生活で自然と学べない環境になってしまったのは非常に残念です。

──一刻も早く子どもの体力低下を食い止めなければならないですね。

見過ごしてはいけない!子ども時代の体力不足が心身に及ぼす影響とは?

──子ども時代に運動量が不足していたり、必要な体力を身につけられなくなかったりすると、大人になってからどのような影響が生じるのでしょうか?

田口さん:大人になっても体力が足りない状態が持続するのは、どなたでも想像しやすいと思います。

幼少期に身につけるべきだった動作を習得できていないと、苦手意識を引きずったまま運動を避ける可能性が高いでしょう。すると生活習慣病にかかりやすくなったり、筋力や持久力不足ゆえに日頃から疲れやすくなったりと、日常生活に支障が出ると考えられます。

──その他には、どのような影響が見られますか?

田口さん:意外かもしれませんが、忍耐力・集中力・精神力などとも関連があるとされていますね。昔の子どもたちは、日々の遊びを通じて社会のルールを自然と学んでいました。他者と協力しながら課題を解決することで、自然と協調性や道徳心などを身につけていたんですよ。

たとえば缶蹴りでは、仲間と助け合って友達を助けなければなりません。そのような遊び一つとっても、コミュニケーション力やリーダーシップなど将来に役立つ学びがあったのですが…。

現代の子どもは精神面や情緒面での成長が制限されやすく、環境に適応する能力やストレス耐性などが低くなる傾向にあります。心身ともに健康で豊かな生活を送るために必要な素質が欠けることで、子どもの将来に影を落としかねません。

──運動は健康だけでなく、心の強さを作るうえでも大切なのですね。

親子の遊びの時間が体力向上につながる「あそビバ!」

子どもの発達に欠かせない基礎的な動作を学べる

──ここからは「あそビバ!」について伺います。イベントの概要を教えてもらえますか?

田口さん:「あそビバ!」は、日本トップリーグ連携機構が主催するイベントで、未就学児や小学校低学年を対象に運動の機会を提供しています。幼稚園児・保育園児のお子さんが親御さんと一緒に参加でき、運動を通じて心身の発達をサポートします。

写真提供:日本トップリーグ連携機構

イベントは毎回2時間程度で、幼少時に獲得すべき「36の動作」を自然に経験できるプログラムになっているのが特徴です。また親御さんに運動の重要性をお伝えする機会にもなっています。

──幼少時に獲得すべき「36の動作」とは、具体的にどのようなものでしょうか?

田口さん:「立つ」・「起きる」・「歩く」など、私たちが無意識に行っている動作全般ですね。昔はわざわざ教えなくてもいつの間にか身についているものでしたが、最近のお子さんは事情が違うんですね。

というのも、現代のお子さんはスクリーンタイム(スマホやパソコンなどを使用する時間)が長くなっていて、ただでさえ少ない運動時間がどんどん削られているんです。昨今は共働きの家庭が多いですし、親御さんが子どもの安全を優先して家の中で遊ばせるケースがしばしば見受けられます。

とはいえ積極的に体を動かしたい子どもは多く、だからこそスポーツ体験型のゲームが流行ったのではないかと。

このような状況ではご家庭でお子さんに基礎的な動作を教えるのは難しいため、「あそビバ!」のようなイベントが必要だと考えています。

日常の遊びを通じて基礎的な動作を身につけるのが理想的

──「あそビバ!」の運動メニューを作成する際に、どのような基準で動作を選んでいますか?

写真提供:日本トップリーグ連携機構

田口さん:何か特定の動きを入れるというよりも、「歩く」・「走る」・「投げる」などの日常の動きを自然に体験できるようなメニュー作りを心がけています。「この動きが体にいいから」といった基準は設けていないですね。

「いつの間にかできるようになっていた」という状況が理想的なので、少しでもそれに近づけることができたらと。

──一連の動作を習得するために、どのような遊びや動作が日常的に必要なのでしょうか?

田口さん:特別な道具やメニューがなくても、親子で公園遊びをするだけでいいのではないでしょうか。たとえば鬼ごっこをするとか、キャッチボールをするとかですね。自宅でも、なるべく体を使った遊びを選ぶことで子どもと楽しく遊べると思いますよ。

基本動作には発達段階があるので、お子さんの年齢に合わせてみてください。ボール投げを例に説明すると、最初は足をそろえたまま投げていたのが、全身をひねりつつ腕や肘を使って上手に投げられるようになるといった具合です。

投げる動作に限らず、「走る」・「蹴る」などの動作にもレベルの違いがあります。きちんと発達の段階を踏まないと、うまく体を動かせなくなくなってしまいます。また運動不足が原因で動作の偏りが生じるケースも多く、成長してからだと修正するのは難しいですね。

──先ほど都市部と地方のお子さんに関するお話がありましたが、イベントに参加するお子さんを見ていて、何か違いはありますか?

田口さん:都市部の子どもは、最初から元気に挨拶できて大きな声を出せるお子さんが多いです。電車で移動する機会があるのに加え、塾や習い事などを介して外部からの刺激を受けやすいため、新しい環境になじみやすいのでしょう。ただしストレスを抱えているように見受けられる子どもは少なくないですね。

対して地方の子どもは、緊張がほぐれるまでに時間がかかるなと。始めのうちは笑顔が乏しく、遊んでいるのにほとんど声が聞こえません。イベントが終わりに近づいて、ようやく子どもらしくはしゃぎ出します。地方の学校は子どもの数が減っていて、普段の生活で他の子と関わる機会が少ないからでしょう。

──少子高齢化の影響が、思わぬ形で子どもの発達に影響を与えているのですね。

子どもの体力低下を防ぐために親ができることは?

日常生活に遊びをとり入れよう

──子ども時代に基本動作を身につける重要性がよくわかりました。それでは、親はどのように子どもをサポートすればいいのでしょうか?

田口さん:ぜひ日常生活に「遊び」をとり入れてもらいたいですね。家庭での遊びにおすすめなのは「引っこ抜きじゃんけん」で、特別な道具や環境がなくてもできますよ。

写真提供:日本トップリーグ連携機構

やり方は簡単で、片手で相手の手を握りながら、もう片方でじゃんけんをします。勝った人は素早く相手の手を握り、負けた人は手を捕まれる前に引き抜くんです。単純な遊びながら「つかむ」・「逃げる」という2つの動作が含まれていて、子どもの脳と体の発達に効果的ですね。

利き手と逆の手でじゃんけんをするのもおすすめです。

──今の親御さんは20代・30代が多く、幼少年期(幼児から小学校低学年)に基本動作を身につけられなかった方も多いと思います。そのような方々が自分の子どもに遊び方を教えるのは難しいのでは?

田口さん:おっしゃる通りです。実際に「あそビバ!」に参加する親御さんの中には、どのようにお子さんに遊び方を教えればいいかわからない方が多数いらっしゃいます。

そこで私たちは親御さんへのサポートも同時に行っていて、身近にある道具でおもちゃを作る方法を伝えています。たとえば、新聞紙とアルミホイルで「キラキラビーム」という投げて使う遊び道具の作り方を教えた際には、親御さんから「こんな簡単におもちゃを作れるなんて知らなかった」といった感想をいただきました。

昨今は市販のゲームやおもちゃに頼る家庭が多い傾向にありますが、お金をかけずに親子で遊べる方法を広めていきたいですね。

親は「指示者」ではなく「指導者」であるべし

──子どもたちに運動の楽しさを知ってもらい、やる気を引き出すコツは何でしょうか?

田口さん:そうですね、コツは2つあります。

第一に、親御さんが子どもと一緒に遊びに「のめり込む」ことです。遊びを特別な行事にせず、日々の生活に溶け込ませる工夫をしてみてください。ちょっとしたスキマ時間に簡単な遊びをとり入れて、楽しみながら体を動かすのがベストです。

第二に、子どもが「できそうでできない」絶妙なレベルの課題を設定することです。ゲームと同じで、多少のハードルがないとクリアしたときの達成感は得られません。親御さんはあくまで「指導者」としてお子さんにヒントを与え、自力でカベを乗り越えるようサポートすることが大切です。

親御さんとしてはつい先回りして声がけしたくなるでしょうが、ぐっとこらえて子どもの自主性を育てましょう。

──具体的には、どのような声掛けやサポートが効果的ですか?

田口さん:たとえば「さっきより1m遠くに投げられたね!」「0.5秒速く走れたよ!」など、きちんと変化を伝えてあげてほしいです。そうすれば子どもが成長を実感できますし、やる気になってくれますよ。小さな成功でもハイタッチやハグなどで喜びを共有して、子どもの「もっとやりたい!」を引き出してくださいね。

──やはり「褒めて伸ばす」のがいいのですね。本日は貴重なお話の数々、ありがとうございました!

Wellulu編集後記:

現代の子どもたちが健やかに成長するためには、家庭での支援が不可欠です。幼少年期の運動習慣は将来の健康維持につながるのですが、その事実を把握している親御さんは少ないのではないでしょうか。「あそビバ!」のような取り組みや、日常生活の中で取り入れられる運動を通じて、子どもたちが楽しく体を動かせる環境づくりを整えましょう。

2000年までJリーガーとして活躍し、その後、地方議員を務め多くの教育現場での課題に触れてきた経験から、現在のスポーツ界を横断的に携わる立場でも、次世代の子供達への健康やその環境作りに全国各地を訪れながら日夜活動を続けています。