「1日1万歩」歩くことが健康の目安とされるなかで、実はその“歩き方の質”は見落とされがち。

歩くフォームやテンポ、着地の角度といった要素が心身に与える影響は想像以上に大きく、歩数だけでは見えてこない健康のヒントが潜んでいる。スマートシューズを開発する株式会社オルフェ(ORPHE)の宮田知起さん曰く「多くの人が無意識に誤った歩き方をしている」とのこと。

今記事では、“歩数よりも大切な歩行の質”とその整え方について詳しく伺いました。

宮田 知起さん

株式会社オルフェ プロダクトユニット 執行役員

本記事のリリース情報

Welluluにて体験インタビューを受けました。

正しい歩き方を身につけるポイント

視線・踵(かかと)と路面との角度・歩くテンポの3つが重要

──本日はよろしくお願いします!

宮田さん:こちらこそよろしくお願いします!

──単刀直入に聞きます!ずばり「正しい歩き方」とは、どういったフォームなのでしょうか?

宮田さん:「正しい歩き方」については諸説あると考えているのですが、ORPHEの判断基準としては、当社独自のセンサーで計測可能な「歩行速度」・「歩幅」・「足部の路面に対する着地時の角度(着地角度)」・「足部が路面に接している時間(立脚期時間)」などを基に以下のように定義しています。

ORPHEが考える「正しい歩き方」の基準 ※インタビュー時点

- 歩行速度:1.0m/秒以上

- 歩幅:約70cm

- 足部の路面に対する着地時の角度(着地角度):約20度

- 足部が路面に接している時間(立脚期時間):約0.6秒以下

──かなり細かい基準値を出しているんですね!ただ、「歩行速度は1.0m/秒」と言われたところで実践は難しそう…。

宮田さん:弊社が展開するORPHE CORE(オルフェコア)」を靴に装着すれば、数値を意識しながら「正しい歩き方」を身につけることはできますが、普段のウォーキング時には3つの要素を意識してみてください。

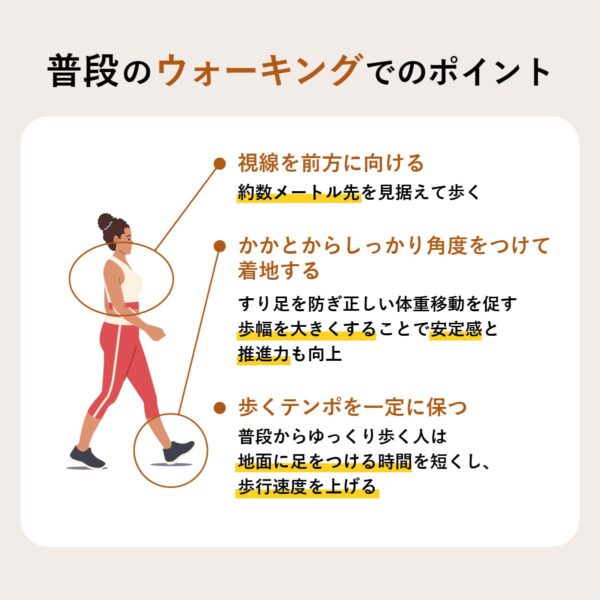

まず1つ目が視線を前に向けていただくことです。スマホやパソコンを頻繁に触っているせいか、首が前に突き出た「ストレートネック」や猫背の姿勢で歩いている方が、近年増えている印象があります。良い姿勢を保つために、まずは数メートル先を見据えて歩くことを意識していただきたいです。

2つ目は、かかとからしっかり角度をつけて着地することです。そうすることで、すり足を防ぎ正しい体重移動を促すことができます。また、歩幅を大きくすることで安定感と推進力も向上します。

そして、3つ目が歩くテンポを一定に保つことです。その上で特に普段からゆっくり歩く方は、地面に足をつける時間を短くして、歩行速度を上げることを意識していただきたいです。音楽を聴きながら歩行リズムを保つのもおすすめですね。

──姿勢、かかと、リズムを意識するだけなら、すぐにでも取り入れられそうです。

まずは2000歩から!「1日1万歩」より大切なこと

──正しい姿勢で歩くことで、どのようなメリットがあるのでしょうか?

宮田さん:正しい姿勢で歩くメリットとして、足腰や関節への負担軽減・過度な体力の消耗などが挙げられます。筋肉や骨格のバランスが整うため、腰痛や膝の痛みを予防する効果も期待できます。

また、健康維持やダイエットのためにウォーキングを取り入れている方には、歩く“時間”だけでなく“質”にも目を向けてほしいですね。

──歩く質とは?ただ「たくさん歩けばいい!」という考えは間違いということでしょうか?

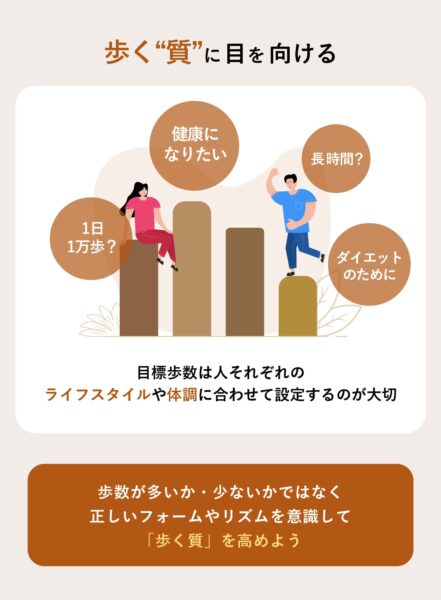

宮田さん:健康のためには「1日8000歩」もしくは「1日1万歩」を推奨している記事等を拝見しますがが、目標歩数は人それぞれのライフスタイルや体調に合わせて設定するのが大切です。普段全く運動しない方は2000歩からスタートして、徐々に4000歩、5000歩と増やしていく方が現実的です。

それに、重要なのは正しいフォームやリズムを意識して「歩く質」を高めることです。

──確かに。身体を動かしていない人が1万歩に挑戦したら、疲労や傷みで歩くフォームも乱れてしまいそうですね。

宮田さん:「歩数が少ないと意味がない」と思われるかもしれませんが、重要なのは「ゼロを避ける」ことです。たとえ4000歩でも、自分の生活や体力に合った運動を目標を設定して続けることで、健康へのよい影響も期待できますよ。

──例えばなのですが、YouTubeなどで紹介されている「室内散歩」を取り入れるのはどうなのでしょうか?私もそうなのですが、運動する時間の確保が難しい在宅ワーカーなどに注目されている印象もあるのですが…。

宮田さん:よいと思います。室内散歩や動画を見ながらの運動は、在宅ワーカーの方や外出が難しい方にとってもおすすめです。何よりも、無理なく楽しみながら続けることが大切です!

正しく歩くことでメンタルも改善できる⁉

──ここまでのお話で「正しい姿勢で歩く」ことの大切さがよくわかりました。健康維持のためにも、歩く姿勢を今後は意識しようと思います!

宮田さん:そのように感じてもらえてよかったです。最近ではアシックスとの共同プロジェクトとして、歩き方のデータを基に「メンタルとフィジカルのバランス」をスコア化して表示するアプリも提供しています。アプリを活用することで、着地時の路面に対する角度や歩幅など、弊社が測定する指標を活用し、心身の状態を可視化できます。

──身体だけじゃなく心の可視化も!興味深いです。心の可視化では、どういったことがわかったのでしょうか?

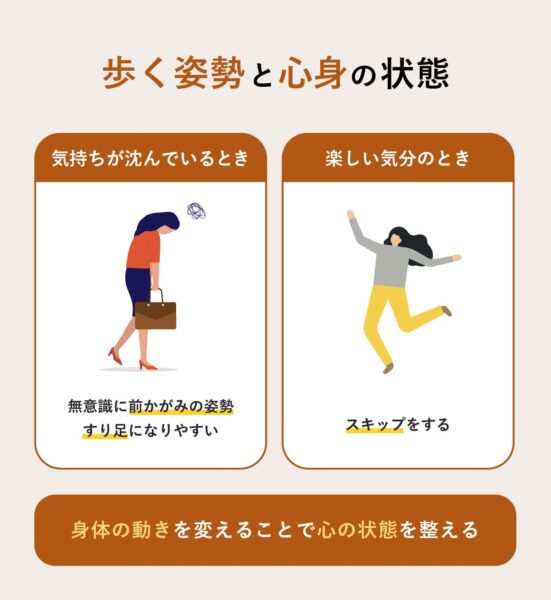

宮田さん:たとえば、気持ちが沈んでいるときには無意識に前かがみの姿勢になり、すり足になりやすい傾向があります。この状態を数値で確認できるので、歩行分析を受けた方は「今はこういう歩き方をしているから、精神的な状況がよくないな」と気づけるのです。

スキップをしていただくと自然と楽しい気分になる、といった体験が皆さまにあるかもしれません。、少し極端にはなりましたが、このように歩行中の身体の動きを変えることで心の状態を整えるアプローチです。

──スキップすると気分も上がる。少しわかる気がします…。そもそもなのですが、なぜ心の側面にアプローチしようと考えたのでしょうか?

宮田さん:「ウェルビーイング」や「メンタルヘルス」という言葉が注目されるようになり、身体的な健康だけではなく、心(こころ)も含めた健康状態の維持が社会的な課題となってきた背景があります。身体を動かすことが心に与える影響は以前から提唱されていますが、それを実際のデータや具体的な行動に結びつけることは、まだまだ可能性が広がる分野だと思っています。

落ち込んでいるときこそ、視線を前に向けて歩くだけでも心の状態が改善されるかもしれません。

普段の歩行を少し変えるだけで精神面によい影響があるなら、それを誰でも簡単に実践できるようにしたいという思いがあります。

──今後、身体や心の健康以外にも意外な関連性が見つかるかもしれませんね!

宮田さん:そうですね。資生堂との取り組みでは、歩く姿を表す歩容(ほよう)の美しさる「歩容美」に着目した研究を実施しており、肌・身体・心の関連性を研究を通じて解明していく動きを進めております。こうした応用範囲の広さは、私たち自身も驚くほどです。

歩行は単に身体を動かすだけでなく、血流を促進して全身によい影響を与えるものだと考えています。歩いていると太ももが温まるように、運動が血行をよくする感覚を持たれている方もいると思いますが、それが全身の健康や美容にもつながっているのだと思います。

パーキンソン病や変形性膝関節症などの症状との関連性も

宮田さん:他にも疾患が存在する場合には、歩行データにも特徴的な数値が表れることが多いと考えています。あくまで一般的な傾向としてお伝えしますが、たとえばパーキンソン病の場合、歩幅が狭くなったり、すり足になったりといった特徴が出やすいですね。

一方で、変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)では、膝の痛みから歩行が不安定になりやすく、歩行時のリズムがバラバラになるケースが見受けられます。また、痛みを避けるために片側の足をかばうような動きが増え、左右でデータに大きな違いが出ることもあります。

──他にもデータを取る中で、「この方は足に異常があるかもしれない」と気づくことはありますか?

宮田さん:現時点では、何か新しい発見というよりも、医療現場での目視や経験に基づいた感覚をデータで裏付けるという形が多いです。

たとえば、整形外科の先生方が「この患者さんはこういう傾向だろう」と考える際に、実際の歩行データでその考えを補強します。その結果、患者さんへのフィードバック時の説得力が増し、治療計画にも役立てていただいています。

自分の歩き方を知ることが健康への第一歩

──ORPHEのセンサーデバイス「ORPHE CORE(オルフェコア)」を利用している方の反応や行動の変化についても教えてください。

宮田さん:実際にデバイスを利用した方の反応として、「自分の歩き方を初めて知った」という声が多く寄せられています。最初の計測後に改善ポイントをお伝えすると、次回の計測2回目のタイミングでは多くの方が改善の兆候を示しています。

自分の歩き方を知らずに過ごしていると、年齢を重ねたときに膝の痛みや腰痛といった問題が出てくる可能性もあります。40代や50代になって急に膝が痛むことで、今までできていた仕事ができなくなったり、旅行に行けなくなるという状況も十分に考えられます。

そういったことを防ぐために、できるだけ早い段階から自分の歩き方を意識して改善してほしいです。

──正しい歩き方ができていない方が多いとおっしゃっていましたが、そういった方はどのようなきっかけで自分の歩き方に気づくのでしょうか?

宮田さん:「ORPHE CORE」での計測結果、着地時の角度が「推奨される20度」ではなく「8度」等の一桁台だった場合で、「自分はすり足になっていたんだ」と気づくケースがよくあります。

また、歩行に違和感を覚えていても、ご自身では具体的な箇所がわからない方も多い印象です。

「左足に違和感がある」と漠然と感じている方も、計測結果を見ると左足と右足で着地角度や)単脚支持期の比率(路面に足が着いている時間)が大きく異なっていることが判明します。靴底のすり減り方の違いに気づいてはいても原因が分からなかった方が、測定を通じて「ここを直せば良い」と明確に理解することができます。

年齢を重ねても元気に歩き続けよう!

──日本では高齢社会が進み、筋力や心身の活力が低下した状態であるフレイルなどが問題視されていると耳にしたことがあります。年齢を重ねても元気に歩き続けるにはどのような取り組みが必要だとお考えですか?

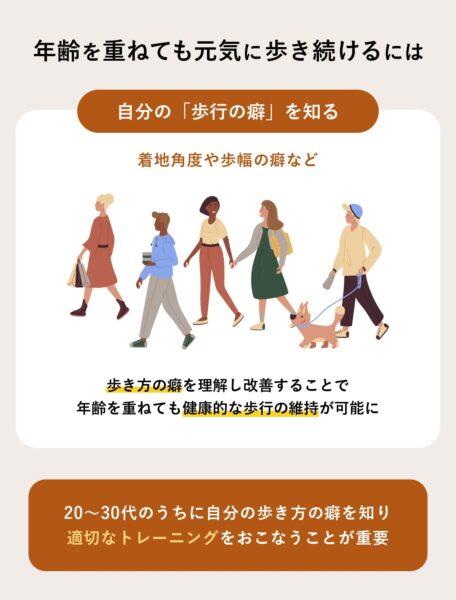

宮田さん:40~50代になって膝の痛みなどの症状が出て、初めて歩行に関心を持つ方が多い印象です。しかし、本来はその「前段階」、つまり20~30代のうちに自分の歩き方の癖を知り、適切なトレーニングを行うことが重要だと考えています。

──問題が出る前に知ることが大切なのですね。

宮田さん:その通りです。たとえば、自分の歩幅や着地角度の癖を理解し改善することで、年齢を重ねても健康的な歩行を維持できます。とはいえ、こうした考え方がまだ一般的に広まっていないのが現状です。弊社としては歩行データや分析技術の普及活動を通じて、早い段階で多くの人に「歩行の癖を知る重要性」を伝えていきたいと考えています。

──ただ、20~30代のうちから歩き方を意識するのは難しそうですね?

宮田さん:そうですね。変形性膝関節症の予防といった話ではなく、普段感じている「疲れやすい」「スマホ首による肩こり気になる」といった具体的な悩みを踏まえて、正しい歩き方について伝えることが重要だと私たちは感じています。

普段の仕事中や通勤中の歩き方を意識するだけで、「疲労感が減った」「スマホ首による肩こりを改善できた」という実体験が伴えば、自然と歩き方や身体の動きに意識が向くきっかけになるはずです。

──最後に、ORPHEとして今後取り組みたいことがありましたら教えてください。

宮田さん:現在、弊社の歩行分析サービスは研究施設や医療機関など、限られた環境で提供されることが多い状況です。しかし、私たちの目指す未来は、歩行分析がもっと日常生活に根付くことです。たとえば、整形外科に通っていない方や、歩行研究が身近ではない方々にも、歩行分析サービスが当たり前のように活用いただける世界を作りたいと考えています。

歩行分析を通じて健康増進や効率的な動作のサポートだけでなく、人々の日常生活全般をより快適に、そして持続可能な形にしていきたいと考えています。歩行に限らず、「身体を動かすこと」が自然と健康や生活の質向上につながる未来を創りたいですね。

──歩行分析の技術がもっと身近なものになるといいですね。本日は誠にありがとうございました!

Wellulu編集後記:

健康維持のためになるべく歩いたほうがいいとわかっていても、中々実践できていないなと自分自身悩んでいました。ですが、まずは自分の歩行を知ることから始めて、歩きの質を高めるといいのだなと今回の取材を通して学べました。自分のライフスタイルに合わせて、無理のない範囲で歩く習慣をとりいれていこうと思います!