スポーツは子どもたちの成長にとってかけがえのない経験をもたらす一方で、ケガや事故といったリスクが伴う。「スポーツリスクマネジメント」は、こうしたリスクを未然に防ぎ、万が一の事態に備えるための考え方と実践方法を指す。保護者は子どもたちのためにどんなリスク対策ができるのか?今回はスポーツ安全協会の竹内さんに、スポーツリスクマネジメントの基礎から熱中症を防ぐ方法まで幅広くお話を伺った。

竹内 功さん

公益財団法人スポーツ安全協会 事業部

本記事のリリース情報

メディア取材:ウェルビーイングを追求する人に向けたWebメディア「Wellulu」への記事掲載

環境を整え、安心・安全にスポーツできる環境づくり

スポーツリスクマネジメントとは?

── スポーツリスクマネジメントという言葉が少しずつ注目されているように感じます。スポーツ安全協会様では、具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか?

竹内さん:スポーツリスクマネジメントと一口に言っても、その範囲は非常に広いものです。金銭リスク・情報管理のリスク・精神的リスクなども含まれますが、私たちは主に「ケガのないよう安心・安全にスポーツを楽しむこと」を使命に活動しています。

──身体の安全面でのリスクを意識しているということですね!

竹内さん:その中でも特に重視しているのが「スポーツ中の大きな事故を防ぐこと」と「多く発生しているケガの発生率を減らすこと」です。

ただし、対策をしすぎてしまうとスポーツの楽しみが失われてしまう可能性もあるため、バランスを保ちながら、リスクを最小限に抑える方法を模索しています。

──バランスをとりながらリスクを抑える…難しいです。 スポーツリスクマネジメントには具体的にどういった対策例があるのでしょうか?

竹内さん:スポーツ中の事故に対するリスクマネジメントは、競技中のケガを防ぐだけでなく、スポーツ活動を取り巻く全体の安全対策のことを指します。私は少年野球のチームを持っているのですが、例えば肘や肩などの柔軟性を保つためにしっかりと準備運動を行う、というのもリスクマネジメントです。そして、万が一の事故に備えて保険に加入しておくこともリスクマネジメントのひとつです。

最近は「練習のし過ぎ」問題も注目されており、小学生の公式戦では高学年の投球数を1試合70球までに制限するなど対策が進んでいます。このような競技団体や地域の連盟が対応することに加えて、指導者や保護者が日頃のチーム練習、家庭での練習においてもオーバーユースに目を向けるといった一貫したリスクマネジメントの取組みが必要です。

【年齢別】ケガの発生要因と部位

── スポーツで子どもがケガをする割合や、頻度について教えてください。

竹内さん:私たちが取り扱っているスポーツ安全保険の適用について詳細に分析を行った2017年度では、加入者全体で約2.2%が何らかのケガで保険を利用しています。小学生に絞ると、高学年が約3.5%、低学年は約1.4%と、高学年の割合が高いのが特徴です。

──高学年の割合が高いのには何か理由があるのでしょうか?

竹内さん:高学年になると競技の強度が増し、いわゆるコンタクトプレーと呼ばれる激しく相手にあたるプレーなども始まるため、ケガが増える傾向にあります。小学生の保険適用率が多い理由には、多くの自治体で医療費の助成があるため、小さなケガでも病院を受診しやすいことも若干数字に影響している可能性があります。

── 確かにプレーが激しくなるとケガも発生しやすくなりそうです。そうすると性別や競技によってもケガの傾向は違うのでしょうか。

竹内さん:性別や競技による違いは確かにありますが、特に小学生では、女の子よりも男の子のケガの割合が多い印象です。

競技ごとに特徴的なケガもあります。例えばサッカーでは足のケガ、野球では肩や肘のケガが多く見られます。

──やはりそのスポーツにおいてよく使うところのケガは多いのですね。

竹内さん:そうですね。年齢によっても違いがあり、筋肉の発達が未熟で体の重心が上にある小学校の低学年は、転倒時に手をつけずに「顔」や「頭」をケガしやすい。また注意力が散漫であったり、技術も未熟であるため、ボールを避けられなかったり、他の子どもと衝突したりすることもあります。

高学年では競技の強度が上がることもあり、ひざや腰のケガが増える傾向があります。特に膝は、ジャンプや走る、止まるといった動作で痛めやすい部位です。

また、低学年・高学年ともに手指のケガの割合は高い傾向にあります。

──身体の発達に応じてケガに特徴が出るのは興味深いです。

竹内さん:特にスポーツ障害の多い野球においては、病院の肘の受診件数は野球を長く続けている社会人や大学生よりも、小・中学生のほうが多いとのことです。

発生メカニズムも年齢によって違います。小学生のうちは骨が成長過程で、骨端線(こったんせん)という軟骨がまだ残っている状態。投球動作の継続で軟骨が筋肉に引っ張られ、剥がれてしまうことで肘障害が起こってしまいます。また、高校生以上になると肘にかかる力が大きくなり、靭帯を損傷するケガが多くなってきます。。

偶然的に発生する「外傷」と蓄積によって生じる「障害」

── ケガにも「外傷」と「障害」の2種類があり、それぞれ意味が異なると聞きました。それぞれ詳しく教えてください。

竹内さん:「外傷」とは、急激かつ偶然的な外部からの力によって発生するケガのことを指します。例えば転倒して骨折する、ボールが顔に当たって腫れるといったケースです。これは突然起きるため、予防のためには事前の注意や環境整備が重要となります。

一方の「障害」は、長期的または繰り返しの負荷によって体に生じる問題のことです。成長期の子どもがよく経験するオーバーユースが原因の「オスグッド病」や、反復的な投球で肩や肘を痛めるようなケースが例として挙げられます。高齢者の膝の痛みも、この「障害」に分類されます。障害は徐々に負荷が蓄積されて発症するものが多く、早期の発見とケアが鍵となります。

また、年齢やスキルに応じた運動メニューを行うことが「外傷」、「障害」いずれの予防においても必要なことです。

──それぞれ対策する方法も違うのですね。 外傷と障害、それぞれどのようなリスクがあるのでしょうか?

竹内さん:外傷のリスクは、深刻さにあります。重大な事故が起きると、後遺症が残ったり、最悪の場合は命を落としたりしてしまいます。一瞬の出来事で重篤なケガを招く可能性があるため、競技中の安全管理が非常に重要です。

一方で、障害は命に関わるケースは基本的にはありませんが、競技生活に大きな影響を及ぼします。ひどい場合は、選手生命を絶たれることもあるのです。これでは、せっかく頑張ったのに元も子もありません。

── どちらもスポーツができなくなる可能性もあるのですね。このようなケガを防ぐために、指導者には何が求められますか?

竹内さん:指導者には、子どもの年齢や成長に応じた適切なトレーニングや練習量を把握し、指導する役割があります。特に重要なのは、無理をさせないことです。「どうしても試合に出たい」という子どもの気持ちに流されてしまい、結果的に大きなケガにつながることがよくあります。そのため指導者は競技の勝敗だけでなく、長期的な視点で子どもの健康を第一に考える必要があります。

また、施設の安全管理や練習環境の見直しも大切です。たとえば、小学生のケガは不注意が原因となるケースが多いので、指導者が周囲の環境を整えることで、リスクを大幅に減らすことができます。

子どものケガを防ぐために!保護者は「知識のアップデート」を

── 子どもがスポーツをするにあたって、保護者はどのようなリスクマネジメントを心がけるべきなのでしょうか?

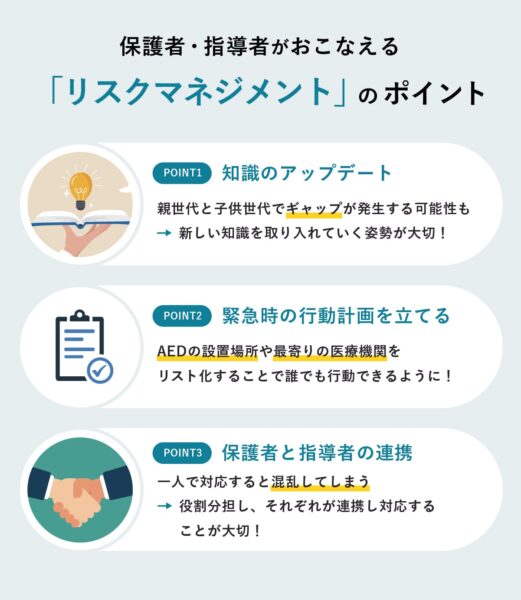

竹内さん:まず重要なのは、「知識のアップデート」です。例えば私たち親世代が子供だった頃、擦り傷は乾かして治すのが一般的でした。しかし今日的には湿潤療法(しつじゅんりょうほう)と呼ばれる処置が推奨されており、傷口をしっかりと洗い流したうえで消毒を行い、ガーゼ等で覆って傷を乾かさずに治すやり方が推奨されています。

──傷口は乾かすことが一般的だと思っていたので驚きです…!

竹内さん:また、最近はAED(自動体外式除細動器)も普及し、一般市民が行える救命処置の幅が広がってきました。特にボールなどが子供の胸部に強く当たることで起こる心臓震盪にはAEDの使用が有効であるため、日頃からAEDの位置を確認し、使い方を学んでおくことが大切です。

さらに試合や練習に参加する際には、緊急時にどう行動するかを具体的に考えておくといいでしょう。最近では「エマージェンシー・アクション・プラン(EAP)」と呼ばれる緊急時の行動計画の作成が推奨されています。これは、AEDの設置場所、最寄りの医療機関、緊急時の連絡先などをリスト化し、誰でもすぐに行動できるようにするものです。

──知識をいれたり計画を立てていても 突然の事故やケガに直面したとき、対応できるかどうか少し不安です…。

竹内さん:事故は頻繁に起きるものではありませんが、保護者が複数いる場合は、役割分担するのがおすすめです。一人で対応しようとすると、どうしても混乱してしまいます。冷静に対応するためにも、子どもの状態を確認する人、救急車を呼ぶ人、さらにAEDを用意する人、といった協力体制が理想的です。

試合中や練習中には指導者がメインで対応することが多いですが、やはり保護者も緊急時に自分が何をすべきかを意識しておくことをおすすめします。

── 指導者や保護者が連携し協力していくために、どのように向き合っていけばいいのでしょうか?

竹内さん:スポーツ現場では広いフィールドや複数の子どもを同時に見る必要がありますし、事故が発生した際の対応を考えると安全確保のために配置する大人の人数は多いに越したことはありません。

地域のスポーツ少年団等で指導者の人数が不足している場合には、保護者も協力して子どもたちの安全をサポートする体制が必要となることもあります。

最近では「保護者の当番制」が問題視されることがありますが、過度な当番制ではなく、状況に応じて安全対策等の必要最小限の役割で保護者に協力してもらうことは、チーム運営として検討しなければならないところだと考えます。

── 保護者や指導者がリスクマネジメントの知識を学ぶためには、どのような方法がありますか?

竹内さん:基本的な応急処置やAEDの使い方については、地元の消防署などで講習を受けることができます。また、実際のスポーツクラブや学校での研修に参加することもお勧めです。座学だけでなく、実際に人形を使った訓練を受けることで、緊急時に自信を持って対応できるようになります。

子どもたちの主体性を尊重した環境を!

── 改めて、スポーツ安全協会様が考える「子どもたちに安全で楽しいスポーツ環境を提供するためのリスクマネジメント」について教えてください。

竹内さん:リスクマネジメントは「これをしてはいけない」という禁止事項を押し付けるだけではなく、子どもたちの主体性や楽しさを奪わない環境を整えることが重要だと考えています。例えば、安全な場所を提供し、そこで自由に体験を積む機会を設けることです。

最近では、学校の部活が地域のスポーツクラブに移行する動きが加速しています。これにより、地域での指導や環境整備がますます重要になります。私たちもその支援として、地域のスポーツ団体に助成を行い、子どもたちが自発的に参加し多様な体験ができる場を育成しています。

── 確かに、部活動の地域移行の話を最近よく耳にします。これらの動きによってリスクマネジメントは変わるのでしょうか?

竹内さん:部活動の地域移行では、指導者の人材不足が課題となっています。また、指導者の質や経験にバラつきが生じる可能性もあります。そのためリスクマネジメントを含めた指導者研修や支援体制の充実が欠かせません。

このような課題をクリアしたうえで部活動の地域移行が図れれば、学校に縛られず、子どもたちにより柔軟で多様なスポーツ環境を提供できると思います。

日常生活から対策を!現代ならではのリスクマネジメント

── 年々夏の暑さが厳しくなっていますが、熱中症対策についてなにかアドバイスがありましたらお伺いしたいです。

竹内さん:一番大切なのは、子どもの様子をよく観察することです。「朝から顔色が悪い」「疲れている」といったサインを見逃さず、無理をさせないことがリスクマネジメントの第一歩です。

熱中症対策には、暑さに慣れる「暑熱順化(しょねつじゅんか)」がお勧めです。 暑さに慣れていないと熱中症になる危険性が高まるため、本格的な暑さが始まる前から徐々に暑さに慣らしていくことがおすすめです。、冷房の効いた部屋でずっと過ごしていきなり真夏に外に出るのではなく、無理のない範囲で外に出て、徐々に暑さに体を慣らすようにしてください。

また、睡眠や栄養補給といった日常生活での体調管理も欠かせません。熱中症に限らず、体調管理は大切なリスクマネジメントなので意識して取り組みましょう。

── 日常生活でコンディションを整えることもリスクマネジメントになるのですね。

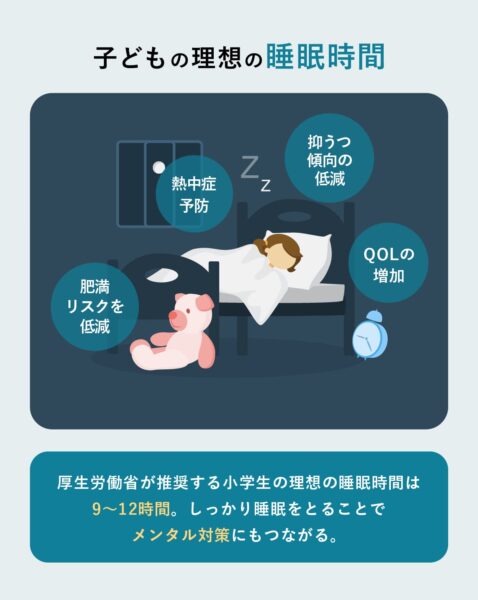

竹内さん:そうですね。特に睡眠は重要なポイントです。昨今の小中学生は夜遅くまで塾があったり、長時間ネットゲームやスマホで遊んだりして、睡眠不足に陥りやすくなっています。

「健康づくりのための睡眠ガイド2023」(厚生労働省作成)で推奨する小学生の睡眠時間は、9~12時間です。睡眠時間が不足することによって、肥満のリスクが高くなること、抑うつ傾向が強くなること、幸福感や生活の質(QOL)が低下することなどが報告されています。十分な睡眠は、熱中症の予防やパフォーマンスの向上だけでなく、子どものメンタル対策のためにも重要なのです。

── スマホやゲームなどは現代特有の課題ですよね…。これらに対する対策はあるのでしょうか?

竹内さん:スマホやゲームに関しては、家庭においてルールを設定し、使用時間を管理することが大切です。例えば、「夜7時以降はスマホを使わない」「ゲームは1日1時間まで」といったルールを設けることで、生活リズムを守ることができます。

また、外での遊びを増やすよう工夫するのもひとつの手です。室内にこもってスマホやゲームばかりをしていると、体力が低下して外での活動に対応できなくなってしまいます。

── 使用管理は保護者ならではこそおこなえるリスクマネジメントですね。

竹内さん:家庭ではもう一つ、練習のし過ぎに気を付けていただきたいです。

部活動や地域のスポーツクラブでの活動では、指導者が練習し過ぎないよう管理してくれていますが、もっと上手くなりたいという子供達は、家庭でも自主的なトレーニングに励むケースが多いです。

私が指導する野球チームでも、腰椎分離症を発症する子どもがしばしばいます。普段のチーム練習ではそこまで負荷をかけていないため、なぜだろうと思い子どもに確認してみると「毎日、家で素振りを100回やっていました」という答えが返ってきたことがあります。家庭でも練習のし過ぎには十分注意してあげてください。

── 最後に、竹内さんがスポーツ指導において、子どもたちの主体性を育てるために意識されていることをお聞きしてもよろしいでしょうか?

竹内さん:スポーツは、子どもたちが自分で考え、行動する力を育む場であるべきだと私は考えております。私たちの野球チームでも、子どもたちが自分で判断し、試合を進められるような環境を目指しています。

最近の子どもたちは、スポーツを遊びとして楽しむ機会が少なくなっています。まずは「遊びとしてのスポーツ」を経験し、その楽しさを知ってから、本格的な競技に取り組む方が自然ではないでしょうか。そのためにも、大人が環境を整え、子どもたちの自発性を引き出すサポートをすることが重要だと思います。

── 子供が純粋にスポーツを楽しめる環境づくりをしていきたいですね!本日はありがとうございました。

Wellulu編集後記:

「スポーツにケガはつきもの」とよくいわれますが、やはりケガはできるだけ避けたいものです。特に避けるべきは、命や選手生命をおびやかす事故。すべてのケガを防ぐのは難しいですが、指導者や保護者が共通の認識を持ってリスク対策を講じることが重要なのだと改めて感じました。