肩周りの筋肉を鍛える「ショルダープレス」は、肩を大きくしたい男性や、きれいな上半身をつくりたい女性におすすめの種目。本記事では「ショルダープレス」で鍛えられる筋肉や、さまざまななやり方、コツなどをご紹介。類似トレーニングとの違いや、トレーナーによるQ&Aも紹介。

この記事の監修者

関根 綾さん

パーソナルジムDecision 代表トレーナー

「ショルダープレス」で鍛えられるのは「三角筋」!その効果を紹介

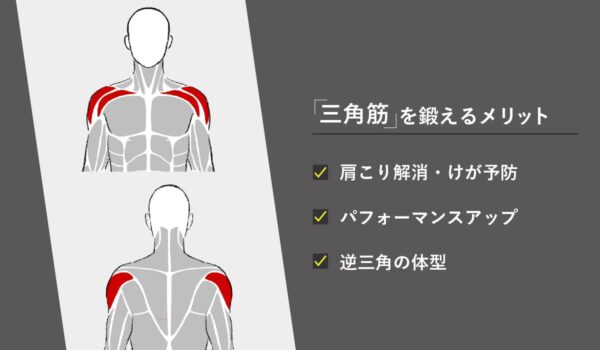

「ショルダープレス」は三角筋を中心に、肩周りの筋肉を鍛えるのに効果的。上半身の筋肉群の1つである三角筋を鍛えることで、肩関節の安定性が向上し、肩こりの解消やケガ予防、スポーツのパフォーマンスアップにつながる。

また、鍛えることで基礎代謝が上がり、痩せやすい身体をつくることもできる。

肩幅を広く、がっちりとした見た目になりたい人におすすめのトレーニング。見た目のインパクトを強くするだけでなく、理想的な逆三角形の体型をつくることができる。同時に上腕三頭筋や僧帽筋(そうぼうきん)も鍛えられるため、腕を太くし、強化する効果も期待できる。

三角筋を鍛えるトレーニングは以下の記事でも紹介しているので、参考にしてみて。

【前部・中部・後部】三角筋(肩)の筋トレ!ダンベル・バーベル・自重など種目別に紹介

三角筋を鍛える3つのメリット 逆三角形のボディラインづくりに役立つ 肩こりなどの改善・日常動作が楽になる スポーツパフォーマンスが向上する 逆三角形のボディライ.....

サイドレイズ(ラテラルレイズ)の正しいやり方・フォームは?効果を高めるコツや重量、回数を徹底解説

「サイドレイズ」はどこの部位に効く?筋トレ効果もあわせて紹介 適切な重量と回数で「サイドレイズ」をおこなうことで、肩から腕のラインにかけてバランスよい体形を目指.....

「フロントレイズ」のやり方や効果は?適切な重量や三角筋に効く筋トレ法も紹介

「フロントレイズ」で鍛えられる部位と効果 「フロントレイズ」は、たくましい肩をつくるのに欠かせない、三角筋を主に鍛える筋力トレーニング。ダンベルなどを使用して、.....

「ダンベルショルダープレス」のベンチの背もたれ角度の違い

「ダンベルショルダープレス」をおこなう際、背もたれがあることで体幹が安定する。とくに「ショルダープレス」で高重量トレーニングをおこなう際に、立ったままのフォーム維持が難しい場合にはベンチを活用するのがおすすめ。

また、背もたれの角度を変えることで、筋肉への刺激の質が少し異なってくる。運動の安全性もそれぞれの角度で変わってくるため、自分の目的や身体の状態に合わせて最適な角度を選択することが大切。

- 背もたれが90度の場合

- 背もたれが70度~80度の場合

- 背もたれが60度の場合

背もたれが90度の場合

背もたれが90度の場合は「三頭筋前部」への刺激が集中するが、腕が身体の真横に位置するため、肩関節に無理な動きが生じやすくなる。

無理に重量を上げようとすると、お尻が前方にずれ、腰が反ってしまったり、ケガのリスクを高めてしまうので、高重量を扱う際には注意が必要。

背もたれが70~80度の場合

一方で、背もたれを70~80度に設定することで、「大胸筋上部」にもアプローチできる。また、腰を反らすことなく動作をおこないやすく、肩甲骨周りの安定性も高まる。ベンチに深く座り、お腹に力をしっかりと入れてトレーニングしよう。

背もたれが60度の場合

背もたれを60度に設定した場合、「大胸筋上部」へのアプローチが大きくなる。この角度で「ショルダープレス」をおこなうには、軌道が斜めのスミスマシンを利用したり、ケーブルを使って角度を調節するのがおすすめ。

「ショルダープレス」の4つの種類と正しいやり方・フォーム

「ショルダープレス」には、ダンベル、バーベル、マシンを使用した方法がある。これらの方法は、トレーニングの経験や目的に応じて選ぼう。

マシンを使った「ショルダープレス」は初心者におすすめ。マシンは安定した動作をサポートしてくれるため、正しいフォームでトレーニングしやすい。

また、バーベルを使った「ショルダープレス」は、より重い重量を扱うことができるため、筋力アップにつながる。より高度なトレーニングを求める中級者~上級者におすすめ。

- 「マシンショルダープレス」のやり方

- 「ダンベルショルダープレス」のやり方

- 顔の前に下ろす「バーベルフロントプレス」

- 頭の後ろに下ろす「バーベルバックプレス」

「マシンショルダープレス」のやり方

<やり方>

- シートに背をしっかりとつけて座る

- ひじが前後にずれないように、床に対して垂直を保ちつつ、腕を上げる作業をおこなう

- その後、静かにスタート位置へ戻る

- このプロセスを繰り返す

「マシンショルダープレス」は、動作の軌道が固定されているため初心者にも取り組みやすい。

シートに座る際は、背中をしっかりと背もたれにつけ、腰を反らさないことが大切。また、腕を押し上げる際は、ひじが身体よりも後ろに入らないように注意しよう。

よくあるフォームの間違いとして、足を開きすぎてしまい、がに股になってしまうことがあります。足幅を腰幅程度に保ち、つま先は前に向けましょう。そうすることで、下半身が安定し、上半身への不要な負荷を防ぐことができます。足の位置、背中の接地、そして腕の動かし方を意識してください。正しいフォームで取り組むことで、ケガのリスクを減らしながら、効果的なトレーニングができます。

「ダンベルショルダープレス」のやり方

<やり方>

- イスに腰掛け、背骨をまっすぐにして、足を肩幅に開く

- 手にダンベルを持ち、それぞれを耳のあたりに位置させる

- ダンベルを頭上へと持ち上げ、その後、静かに初めの位置へと戻す

背筋をピンと伸ばしイスに深く腰掛けよう。安定した姿勢を保てるかがポイント。左右それぞれダンベルを持ち、耳の横で構える。ひじがダンベルの真下に来るように意識しながら、頭より上までダンベルを持ち上げよう。

ダンベルを持ち上げる際は、肩がすくまないように注意してください。肩をすくめてしまうと、不必要な負荷が肩にかかり、ケガの原因になりかねません。そのあと、耳の位置までダンベルをゆっくりと下ろし、この動作を繰り返します。

顔の前に下ろす「フロントプレス」

<やり方>

- 肩幅をわずかに超える幅で足を開き、立つ

- バーベルを手に取り、あごのすぐ下まで持ち上げる

- そこから、バーベルを直上へと押し上げ、再びあごの下まで静かに降ろす

- この動作を何度か繰り返す

「フロントプレス」はバーベルを肩に担ぎ、ひじをのばして持ち上げる「ショルダープレス」の一種。重い重量を扱える分フォームが崩れやすいため、真上に上げることや腰を反らせないようにすることを意識しよう。また、バーベルを下ろしすぎるとケガの原因になることもあるので、鎖骨まで下げないように注意して。

基本のダンベルショルダープレスと同様の部位を鍛えられますが、バーベルを使用するため、扱える重量が増えて、より効果を期待できます。

頭の後ろに下ろす「バーベルバックプレス」

<やり方>

- バーベルを肩の高さまで持ち上げる

- 足を少し広めにしてバランスを保ちながら、バーベルを頭上へと押し上げる

- その後、バーベルを頭の後ろを通すようにして慎重に下ろす(ひじが90度の角度になるところまで下ろす)

- 最後に、バーベルを上げて初めの姿勢へ戻る

肩の高さを基準にバーベルを担ぎ、頭より上まで持ち上げる。このとき、バランスを崩してしまわないように。また、バーベルを頭の後ろに下ろす際は、ひじを下ろしすぎないように注意しよう。

腰を反らせすぎると脊椎に不必要な圧力がかかり、ケガの原因となってしまうため反らないよう気をつける。腹筋に力を入れ、背筋を真っ直ぐ保つと安定しやすい。

高重量でもおこなえますが、姿勢を保つのが難しく、バランスを崩しやすいメニューですので、ある程度慣れてから取り組むようにしてください。

「バックプレス」の詳しいやり方や注意点は以下で紹介している。

「バックプレス」のやり方や効果は?危険といわれる理由についても紹介

「バックプレス」はどこに効く?鍛えられる部位と効果 「バックプレス」をおこなうことで鍛えられる筋肉と、期待できる効果は以下の3つ。 ・「三角筋」を鍛えてメロン肩.....

「ショルダープレス」で役立つ器具の使い方

ここでは、ショルダープレスで使うトレーニング器具をご紹介。

動かし方などを画像と動画で解説するので、参考にしながら正しく使えるようにしよう。

「ショルダープレスマシン」の正しい使い方

- 自分にあった重量に設定する

- 座面の高さを足がしっかりと床につく高さに設定する

- バーの高さは肩や耳と同じ高さに設定する

マシンによっても操作法は異なるため、あくまで参考程度に覚えておこう。

「バーベル」の正しい使い方

- 自分にあった重量のプレートをセットする

- 「バーベルカラー(プレート留め)」でプレートが落ちないように固定する

バーベルを使用する際は、「バーベルカラー」を忘れずにセットしよう。プレートが不安定な状態でトレーニングすると、プレートが落下してケガの原因になることも。

「スミスマシン」の正しい使い方

- バーを肩や耳と同じ高さに設定する

- セーフティーバーをバーベルが落ちてもケガをしない高さに設定する

- 自分にあった重量のプレートをセットする

- 「バーベルカラー(プレート留め)」でプレートが落ちないように固定する

スミスマシンには「セーフティーバー」という、重さで潰れてしまってもバーが身体に落ちてこないように設定できる安全バーがついている。ケガを予防するためにも必ずセットしてからトレーニングをおこなおう。

「ショルダープレス」の回数や平均重量

筋肥大を目的とする場合は「10回で限界がくるくらいの重量」、引き締めや女性でボリュームアップを目的する場合は「15回で限界がくるくらいの重量」を目安に。

もっとも重要なのは正しいフォームでおこなうこと。いきなり重たい重量だとフォームが乱れやすいため、徐々に負荷を増やして自分に適した重量を見つけよう。また、「バーベルショルダープレス」や「マシンショルダープレス」を利用する際は、「ダンベルショルダープレス」より1.2倍の重量を目安にするとよい。

トレーニングの頻度は「週2回程度」が適切。筋肉を回復させるために必要な期間を確保しよう。

「ショルダープレス」の効果を高める5つのポイント

「ショルダープレス」をおこなう際に、意識してほしいポイントを紹介。筋トレ効果を高めるために、以下の5つを心がけてみよう。

- 運動前後のストレッチ

- 胸を張る

- 動きにメリハリをつける

- 呼吸を意識する

- 手幅は肩幅より少し広くする

運動前後のストレッチ

トレーニング前には、パフォーマンスアップやケガのリスクも減らす動的ストレッチがおすすめ。腕を大きく回したり、肩甲骨を動かしたりすることで、筋肉や関節の柔軟性が高まり、血流もよくなることで身体が温まる。

トレーニング後は、クールダウンとして筋肉の緊張を和らげるために静的ストレッチをおこなうのがおすすめ。とくに「ショルダープレス」の後は、肩周りの筋肉が硬くなりがちなので、筋肉の柔軟性を保ち疲労回復を促進することができる。

胸を張る

肩甲骨を寄せすぎない程度に少し胸を張る。背中が丸まらないようにすることで、腕への負荷集中が避けられケガのリスクを低減できる。また、背中をピンとまっすぐに保ち、腰を反らせないようにすることもポイント。

全身のバランスを保ち、負荷を適切に分散させることができる。

動きにメリハリをつける

ダンベルを上げ下げする際、メリハリをつけておこなうことで、筋肉に強い刺激を与えることができる。ポイントは上げる動きを少し速く(1秒程度)、下ろす動きはゆっくり(3秒程度)すること。

意識的に筋肉に対する負荷をコントロールすることで、効率的に負荷を増やしたトレーニングができる。

呼吸を意識する

トレーニング中、注意したいのが呼吸。つい無意識に呼吸を止めがちだが、これはパフォーマンス低下につながってしまう。

持ち上げる際は、お腹に力を入れながら「息を吐く」ことを心がけよう。また、下げるときには、ゆっくりと「息を吸う」ことで、筋肉への酸素供給が向上し、疲労の蓄積も防いでくれる。

手幅は肩幅より少し広くする

手の幅は、肩幅よりやや広いくらいが理想的。手幅が広すぎると関節に負荷がかかり過ぎてしまい、狭過ぎると三角筋の外側が十分に鍛えられない。目安としては、バーベルを持ち上げたときに両腕が床に対して垂直になる位置が適切。

「ショルダープレス」と「肩を鍛える類似トレーニング」の違い

下記の3つも、「ショルダープレス」と同様肩をメインに鍛えることができる定番のメニュー。それぞれ、「ショルダープレス」とどのような違いがあるのか見ていこう。

- ダンベルアーノルドプレス

- サイドレイズ

- ミリタリープレス

ダンベルアーノルドプレス

「ショルダープレス」は肩の筋肉に均等に刺激を与える。

一方、「ダンベルアーノルドプレス」は腕のひねりを加える(手の平を自分の方に向け、腕を上げるにつれて外側に回転させる)ことで、より広範囲の可動域を利用したトレーニング。とくに三角筋の前部と胸筋の上部にアプローチできる。

サイドレイズ

主に三角筋の前部に焦点を当てた「ショルダープレス」に対して、「サイドレイズ」は三角筋の中部に焦点を当てたトレーニング。

「サイドレイズ」をおこなう際は、腕を身体の横に持ち上げる動作を通じて、肩の幅を広げると、より立体的な肩をつくるトレーニングになる。

「サイドレイズ」のほかにも「フロントレイズ」など、「レイズ」系の種目では三角筋のさまざまな部分を鍛えられるのでチェックしてみよう。

サイドレイズ(ラテラルレイズ)の正しいやり方・フォームは?効果を高めるコツや重量、回数を徹底解説

「サイドレイズ」はどこの部位に効く?筋トレ効果もあわせて紹介 適切な重量と回数で「サイドレイズ」をおこなうことで、肩から腕のラインにかけてバランスよい体形を目指.....

「フロントレイズ」のやり方や効果は?適切な重量や三角筋に効く筋トレ法も紹介

「フロントレイズ」で鍛えられる部位と効果 「フロントレイズ」は、たくましい肩をつくるのに欠かせない、三角筋を主に鍛える筋力トレーニング。ダンベルなどを使用して、.....

ミリタリープレス

「ショルダープレス」と「ミリタリープレス」は両方とも肩の筋肉を鍛えるトレーニングだが、使用する器具、重量、鍛えられる筋肉が少し異なる。

「ミリタリープレス」はバーベルを使用し立っておこなうことが多いため、上級者向けのトレーニング(※初級者にはおすすめしない)。「ミリタリープレス」は、三角筋を中心に肩や背中など上半身の筋肉全体を広範囲に鍛えることができるのが特徴。

肩(三角筋)を鍛えるトレーニングは以下で詳しく紹介している。

【前部・中部・後部】三角筋(肩)の筋トレ!ダンベル・バーベル・自重など種目別に紹介

三角筋を鍛える3つのメリット 逆三角形のボディラインづくりに役立つ 肩こりなどの改善・日常動作が楽になる スポーツパフォーマンスが向上する 逆三角形のボディライ.....

「ショルダープレス」に関するQ&A

「ショルダープレス」は女性にもおすすめ?

A:二の腕の引き締め効果や、きれいな上半身をつくる効果があるため、女性にもおすすめ。

肩を鍛えると、逆三角形のメリハリのある身体ができ、くびれを強調する効果も期待できます。ただ、「ショルダープレス」は重量を伸ばしすぎたり、高頻度でおこなうことは女性は避けた方がよいです。また、メインで二の腕への刺激はできないため、二の腕の引き締めを目的とする場合は、「トライセプスキックバック」や「トライセプスエクステンション」などがおすすめです。

「ショルダープレス」がきつくて上がらないときはどうしたらいい?

A:まず重量が適切かどうかを確認しよう。

他トレーニングも同様ですが、重量だけにこだわるのではなく、正しいフォームで最大回数を伸ばしてみることも効果的です。また、ダンベルは身体の近くで持ち上げるイメージを持ちながら、フォームを注意しながら取り組んでください。

「ショルダープレス」は肩こりの解消に効果的?

A:「ショルダープレス」だけでなく、「ラットプルダウン」をおこなうのもおすすめ

肩こりの予防には、三角筋だけでなく僧帽筋(そうぼうきん)へのアプローチがかなり効果的です。僧帽筋や背中の筋肉を鍛える「ラットプルダウン」を取り入れてみてもよいかもしれません。肩周りのバランスが改善され、肩こり予防につながります。また、背中を丸めるストレッチや「キャットアンドドッグ」のような運動もおすすめです。

「ラットプルダウン」の正しいやり方やコツについては以下で詳しく紹介。

年間約1000セッションを指導。経営者や芸能関係者の指導経験も多く、ダイエット・ボディメイク・健康維持など、さまざまな悩みに幅広く対応している。2021年より大原学園大宮校スポーツトレーナー科講師としても活動。

【保有資格/実績など】全米エクササイズ&フィットネス協会認定トレーナー(NESTAーPFT)/IMBF公認ファスティングカウンセラー

/関東オープンメンズフォジーク選手権入賞