ウェルビーイングを実践するバーティカルコミュニティとしてWelluluが立ち上げた『睡眠上手になる会』。これまでオンラインで意見交換や情報共有を重ねてきた同コミュニティが、2025年10月16日に東京・赤坂にある未来創造の技術としてのクリエイティビティを研究し、開発し、社会実験していく場「UNIVERSITY of CREATIVITY(ユニバーシティ・オブ・クリエイティビティ)」で、初めてリアルで一堂に会した。

テーマは「睡眠をより良くする寝具について考えよう」。睡眠は、心身の健康はもちろん、働き方や人間関係にも影響を与える、ウェルビーイングの重要な基盤のひとつだ。

本イベントでは、コミュニテイで睡眠コーチを務める大木都氏とWellulu編集長の堂上研氏が登壇し、快眠のための環境づくりや寝具の選び方、そして「睡眠上手」な生き方について語り合った。後半には、各企業が開発した多彩な快眠アイテムも紹介され、参加者同士が体験や気づきを共有する場として盛り上がりを見せた。

大木 都さん

ヘルスケアコーディネーター/上級睡眠健康指導士/スリープランナー/睡眠環境・寝具指導士®/漢方養生指導士/健康管理士/Google Fitbit 公式 Friend

堂上 研

株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長

1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。

睡眠上手になる会

Welluluが運営するウェルビーイングを実践するバーティカルコミュニティ。睡眠を通して、より良い暮らし方や働き方を探求する仲間が集まり、学び・体験・対話を通じて「眠り上手」な生き方を育んでいくことを目指している。オンラインでの定期ミートアップや専門家セミナー、リアルイベントを通じて、メンバー同士が気づきを共有しながら、生活のリズムを整え、より豊かな毎日をデザインしていく。

世界一睡眠不足な日本人? 快眠への第一歩は「質」の改善から

ーー日本人の睡眠時間は、世界的に見ても短い。Wellulu編集長の堂上氏は、まずその現状から話を切り出した。

堂上:日本では1日平均6~8時間の睡眠がとれている人は、5~6割程度(※)という調査結果があります。また、「Wellulu」でも睡眠をテーマにした記事は非常に大きな反響があることから、2025年8月、大木さんと一緒に『睡眠上手になる会』を立ち上げました。

※出典:厚生労働省健康・生活衛生局健康課「第2回 健康日本21(第三次)推進専門委員会(令和6年3月11日)」

ーー『睡眠上手になる会』という一風変わった名前には、「眠ることにも練習と上達がある」という発想が込められている。堂上氏が大木都氏との対談で「睡眠にも上手・下手がある」という言葉に出会ったことが、そのきっかけだった。

堂上:『睡眠上手になる会』には、3つの目的があります。

まず1つ目は、「眠り」の質を高めることで、日々の暮らしをもっと心地よく整えること。

睡眠は体の回復はもちろん、集中力や感情、創造力といったパフォーマンスにも直結します。ご自身の睡眠の質を見つめ直すことが、日々の過ごし方を改善するきっかけになればと思います。

2つ目は、“睡眠”という共通のテーマを通じて、人と人がつながること。

本日のように多様な方々が集まることで、新しい視点やアイデアが芽生え、それが共感を通じて新たな価値の共創へと発展していく。この場が、そうした自然な交流の起点となることを願っています。

そして3つ目は、ライフスタイル全体を変えていく“実践の場”にすること。

睡眠について考えることは朝の習慣や働き方、夜の過ごし方など、一日のリズムを整えることにもつながります。この場での出会いや対話が、皆さんの意識や行動を変え、暮らしをより豊かにアップデートする気づきになれば幸いです。

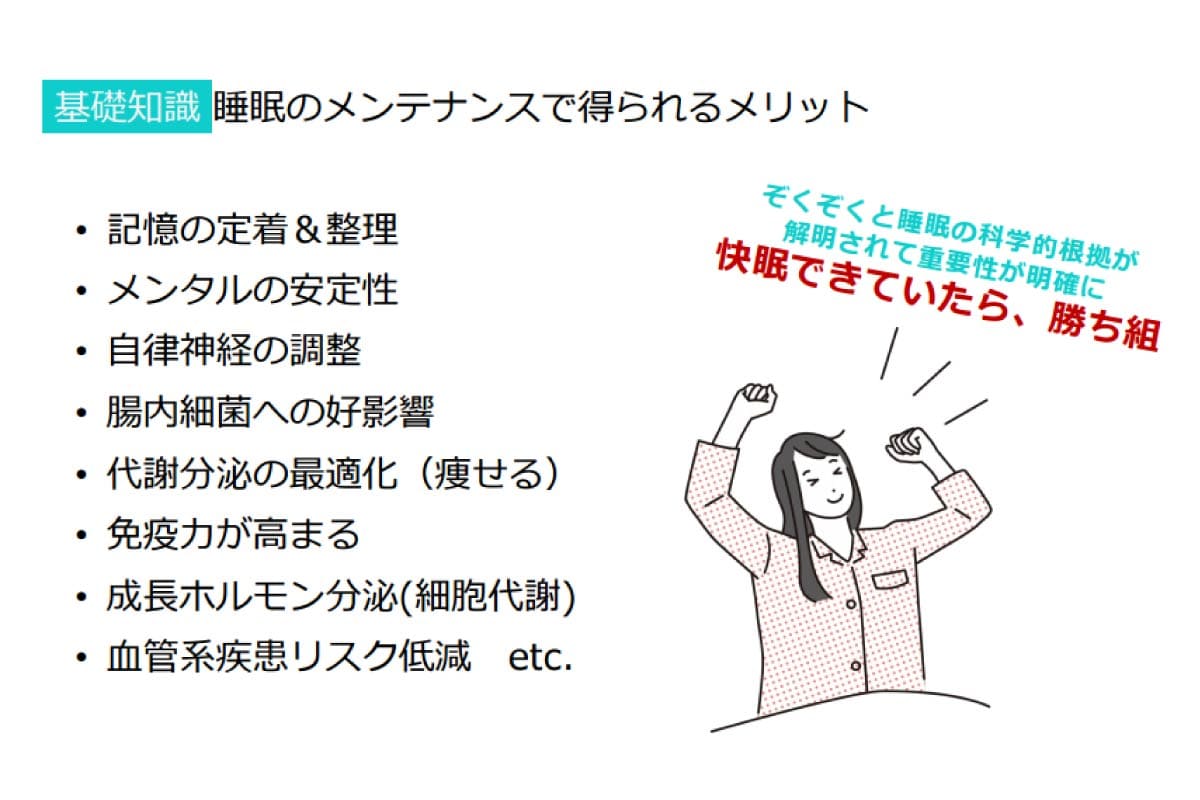

ーー登壇した大木都氏は、睡眠健康指導士/睡眠環境・寝具指導士®として企業の健康経営を支援しながら、数多くの人の生活改善をサポートしてきた専門家だ。冒頭ではまず、睡眠の「量」よりも「質」が問われる時代であることを指摘した。

大木:まず睡眠の基礎知識を簡単にお話すると、日本人は世界的に見ても睡眠時間が短い傾向にあります。

しかも、睡眠時間が短いだけでなく、6時間眠っても疲れが残るような睡眠休養感がたりないような睡眠の質の悪さも課題に感じている方が多いです。

近年の研究により、睡眠の質の低下がさまざまな疾患リスクを高めることがわかっています。判断力の低下、肌荒れ、暴飲暴食、集中力の欠如……これら日常的な不調は、体が出す小さなサインです。多くの人が「眠くてもなんとかなる」と思い込んでいますが、じつはその“なんとか”の裏で、体は静かにSOSを出しているんです。

ーー睡眠は、身体的な疲労回復だけでなく、感情や思考のバランスを整えるためにも欠かせない時間だ。大木氏は、理想とされる「6時間以上」の睡眠を、現実には多くの働き世代の方が確保できていないと指摘する。

大木:睡眠時間を確保するのが難しいなら、まずは質を高めることから始めましょう。たとえば、食事の栄養バランスを整えること、軽い運動で代謝を高めること、心を落ち着かせること。これら日中の過ごし方すべてが、質の高い睡眠と密接に関わっています。生活リズムや環境、ストレスの状態など、人によって改善のポイントは異なります。重要なのは、自分の状態を理解し、自分に合った解決方法を見つけることです。

睡眠環境の4大要素「光・音・温度・湿度」。そのバランスを見直そう

ーー朝まで快眠するための第一歩は、睡眠環境を整えることから。大木氏は、「光・音・温度・湿度」といった外的要因が、眠りの質を左右する大きな鍵になると語る。

大木:理想的な睡眠環境とは、暗く、静かで、適温・適湿であることです。たとえば、真夜中にふと目が覚めたとき、エアコンのランプや電子機器の光が気になった経験はありませんか? わずかな明かりでも刺激を受けてしまうため、エアコンの運転中ランプに紙を貼って光を遮ったり、アイマスクを使ったりするだけでも効果があります。

同じように、同室者がいたり道路沿いであるなど、寝室内が音が多い環境で眠る方は音を遮断するためには耳栓や、耳まで覆うタイプのアイマスクもおすすめです。

温度は25℃前後、湿度は50〜60%が理想的とされています。季節によって寒暖差がある日本では、湿度を調整することで快適な体感温度を保てることもあるんですよ。冬の乾燥期には、加湿をするだけで体感温度が上がり、さらには肌の保湿にもつながります。

ーー大木氏は「温度と湿度は必ずセットで考えるべき」と強調する。さらに、同じ空間で眠るパートナーとの体感温度の違いにも目を向けたい。

大木:快適な温度というのは、人によって違うものです。暑がりの方と寒がりの方が一緒に寝る場合、夏は暑がりの方に合わせて室温を下げ、寒がりの方は寝具で調整してみてください。冬はその逆で、寒がりの方に合わせて寝具を整え、暑がりの方は薄手の長袖などで体温をコントロールする。質の高い睡眠には、「個々の快適さの最適化」を追求することが重要です。

ーーそして、川の字で眠ることは、心理的な安心感を与える一方で、じつは「睡眠の質」という観点からはあまり推奨されない。掛け布団の取り合いや、相手の寝返りによる振動が、眠りを浅くしてしまうためだ。それぞれが自分の布団を使い、心地よく眠れる環境を整えることが、互いの安眠を守る第一歩となる。

また大木氏は、「入眠儀式(ナイトルーティン)」の重要性にも言及した。寝る前に心と体を整えるリセットの時間をつくることで、脳が自然と「休息モード」へと切り替わりやすくなるという。

大木:特に女性は、香りがもたらすリラックス効果を得やすい傾向があります。ラベンダーやカモミール、ヒノキ、オレンジなどの香りを寝室に漂わせたり、ハーブティーを飲んだりと、自分なりの入眠の儀式を持つと良いですね。就寝前に考えごとが多い人は、瞑想やジャーナリング(思考を書き出すこと)も試してみてください。

ーー環境を意識的に整えることで、眠りは「ただ休む時間」から「心と体を回復させるための儀式」へと変わっていくだろう。

今日から始める「眠り上手」の習慣づくり

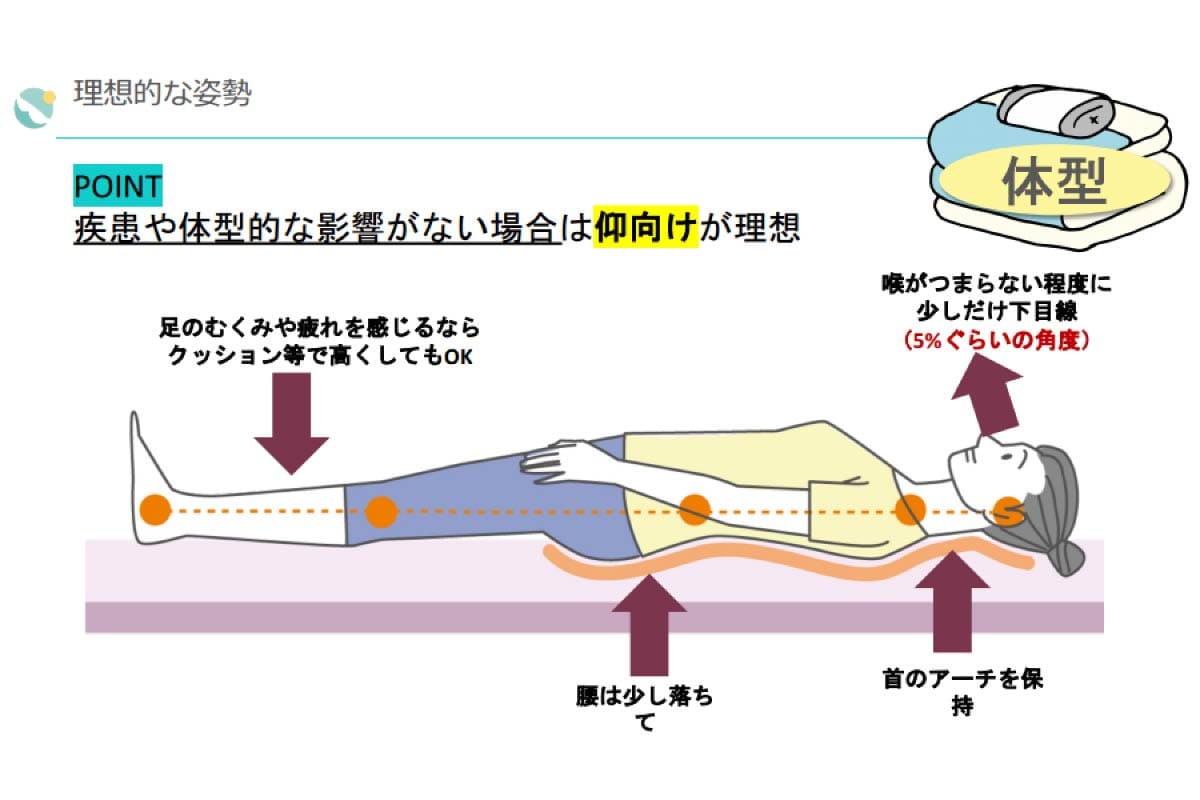

ーー睡眠の質を向上させる身近な要素、それが寝具である。大木氏は「寝具は単なる道具ではなく、自分の体を支える『パートナー』として選ぶべき」と語る。

大木:人が寝ている時の理想的な姿勢は、日常の直立姿勢と同じ状態です。ご自身の布団や枕が、その自然な姿勢をサポートできているか、一度見直してみてください。

最も体に負担がかからない姿勢とは、自然な立ち姿の延長のように、体が無理なく支えられている状態といわれています。

ーーつまり、起立時の頭と背骨のカーブをそのまま保てるような枕とマットレスを選ぶことが重要だ。猫背の人であれば、首のアーチに沿うようにカーブのある枕を選び、腰との隙間をしっかり支える構造が理想的。一方で、姿勢の良い人であれば、枕を使わずタオルで高さを微調整するだけでも十分な場合がある。

大木:寝具は、ご自身の体重や体格に合わせて選ぶ必要があります。たとえば、体重が80kgある人と40kg台の人が同じマットレスを使って眠るとします。体重が違うと部位による沈み込み方が異なり、影響し合うため正しい寝姿勢を維持しにくくなります。マットレスの硬さと枕の高さは、必ずセットで考えることが大切です。

ーー寝具選びを感覚で決める人も多いが、実際には科学的な視点からも、購入前に寝姿を横から撮影してみると自分の姿勢の癖や改善すべきポイントに気づくことができる。

ーーまた、睡眠環境を整えるうえで、意外と見落とされがちなのが「寝るときの服装」である。大木氏は、「寝るための専用の服に着替える」という意識の大切さを強調した。

大木:パジャマは睡眠に特化した機能的な衣服です。高い伸縮性や縫製の工夫によって、寝返りをしても引っかかりを感じにくく、快眠をサポートする構造になっています。一方で、ジャージやスウェットは、トレーニング目的で設計されています。就寝時には、汗が原因で眠りを浅くすることがあります。

ーー季節や体質に合わせて素材を変えることも、心地よい眠りにつながるポイントだ。暑がりの人は麻やリネン、寒がりの人は綿やダブルガーゼなど、肌触りの良い素材を選ぶと良い。特に更年期世代は発汗リズムが乱れやすいため、吸湿性の高い天然素材が適しているという。

続いて話題は、体を支えるマットレスへ。大木氏は、部位ごとに硬さを調整した「ゾーニング」マットレスの有効性について教えてくれた。

大木:腰痛の人ほど硬めを選びがちですが、背中や骨盤の負担を軽減させるためには、体圧を分散させる柔らかいゾーンが設けられた寝具が有効です。ぜひ自分の体に合った硬さを、専門家のもとで確認してみてください。

ーー無呼吸症候群の人やうつ伏せ寝の人は、胸部の圧迫を避けるために胸まわりをやさしく支える枕を。一方、横向きで寝る人は、肩や腰にかかる圧を分散させる設計の枕を選ぶと良い。

「良い枕を買ったのに合わない」と感じる人は、購入時に試したマットレスの硬さと自宅のものが異なるケースが多い。実際に使っている自宅のマットレスの硬さに合わせて枕を選ぶことが、快眠への近道だ。

大木:寝具は単体ではなく、セットで考えることが大切です。同じ枕であっても、併用するマットレスが柔らかければ枕は沈み込んで低く、硬ければ高く感じるもの。専門家がいる店舗では、こうした関係性を踏まえて診断してくれます。

ーー眠りの深さを左右するのが「寝返り」である。長時間同じ姿勢でいると体に負担がかかり、睡眠の質が低下する。特に加齢とともに寝返りが打ちづらくなると、結果として睡眠時間が短くなる傾向になるという。

大木:寝返りは意識して「練習」することで自然に促せるようになります。コツは足と腰を先に回すこと。下半身を先に動かすことで、上半身が連動して動いてきます。寝る前にベッドの上で一度試してみてください。

ーー掛け布団の重さも、見直したいポイントだ。重すぎる布団は寝返りを妨げるだけでなく、血圧や循環器系への負担につながる可能性がある。空気を含んだ軽い布団を選ぶことで、温かさと快適さを両立できる。

大木:特に冬場は「寒いから、重い素材を選ぶ」方が多いのですが、年齢を重ねるほど重さが負担になります。布団が重いと寝返りが打ちづらく、同じ姿勢を長時間続けることで血流が偏り、結果的に人によっては血圧の上昇や、朝方の脳梗塞リスクを高める恐れも。体を動かしやすい軽い布団を選ぶことが、快眠の基本です。

ーー一晩でコップ一杯分。それが私たちが寝ている間にかく汗の量だといわれている。入眠から約90分後に発汗がピークを迎えるが、服が吸収するため起床時には発汗していたことを自覚しにくいのだ。

大木:高齢の方や更年期の方は、ホットフラッシュなどで発汗などの症状を感じ、眠りが途切れやすくなります。手のひらが熱く眠れないと感じるときは、保冷剤をタオルに巻いて軽く握ることで、再び眠りにつきやすくなります。

ーーこうしてかいた汗は寝具にも蓄積し、放置すればカビやダニの温床になる。清潔で乾いた環境を維持するためには、枕カバーを3日に一度交換し、布団を乾燥機にかけるなど、日々のこまめなケアが効果的だ。

大木:布団を干した時の爽快感に安眠効果があることには、科学的な裏づけがあります。日光や温風で乾かすことで、寝具の衛生状態は整い、脳が安心して休息モードに入れるんです。

ーー清潔で心地よい寝具は、快眠のための基本条件であると同時に、自分を丁寧に扱うことでもある。小さな習慣を積み重ねることが、結果的に眠り上手への鍵となる。

睡眠の質を左右する「寝具選び」。後半は快眠アイテムが次々と登場!

ーーイベント後半は、コミュニティメンバーによる快眠アイテムの紹介へ。堂上氏は「『睡眠上手になる会』を始めてから睡眠への意識が大きく変わった」と語り、参加者たちにバトンを渡した。

堂上:僕はずっとショートスリーパーだと思い込んでいましたが、しっかり眠るようになってから、体も心も驚くほど変わりました。朝の集中力がまるで違いますし、仕事のパフォーマンスや人との関わり方にも余裕が生まれています。今日はみなさんのおすすめアイテムを通して、より良い眠りのヒントを一緒に見つけていけたらと思います。

鍼×指圧で血行を促す「シャクティマット」(株式会社シャクティ・ジャパン)

最初に登壇したのは、インドの指圧マットの販売を行うシャクティ・ジャパンのYuca氏。鍼と指圧のメリットを掛け合わせたセルフケアアイテム「シャクティマット」と「シャクティピロー」を紹介した。

マットには、約6,000〜8,000個のプラスチック製の突起(鍼)が敷き詰められており、寝転ぶだけで背中や肩、腰のツボを刺激。血行を促進し、筋肉のこわばりをゆるめる設計になっている。鍼の数によって刺激の強さが変わり、寝る前に20分ほど横たわるだけで「眠りが深くなった」との声も多いという。

「見た目は痛そうですが、続けるうちに心地よい刺激に変わる方がほとんど。血行が促進され、深いリラックス状態へと導かれます」(Yuca)

参加者が実際に体験すると、反応はさまざまだった。「痛い!」と声を上げる人もいれば、「全く平気」と笑顔の人も。会場はその即効性とユニークな体験に、驚きと関心で包まれた。

光が導くリズム「Dynasolis™」(日亜化学工業株式会社)

続いて登壇したのは、国内有数のLEDメーカー・日亜化学工業の俵田氏。長年にわたり光技術の研究開発を行ってきた同社が、睡眠の質に影響する「光の力」について紹介した。

「光は、睡眠ホルモンであるメラトニンの抑制も促進もできる存在です。朝の青色や空色の光はメラトニンの分泌を抑えて脳を覚醒させ、日中の集中力を高める一方、夜のオレンジ系の光は体を休息モードに導きます。朝にしっかり青い光を浴びることで、15時間後にメラトニンが分泌され、自然な眠りを誘発します」(俵田)

つまり、良い眠りのためには「夜に光を控えること」よりも「朝の光をきちんと浴びること」が重要。朝の光環境がその夜の睡眠をデザインしているという視点に、会場の多くが深く頷いた。

温度と湿度を制御する「TECOREA(テコリア)」(有限会社ランエン)

空気循環型マットレス「TECOREA(テコリア)」を紹介したのは、ヘルスケア商品の企画販売を行うランエンの金井氏。内部に搭載された小型ファンが空気を取り込み、マットレス全体に送り出すことで、温度と湿度を一定に保つ「寝床内気候」をつくり出すという。

モードは3種類。20〜37℃で温度調整できる「温風モード」、体の熱を逃がす「送風モード」、そして最高60℃でダニや菌を除去する「熱風モード」。掛け布団や枕、ぬいぐるみなどもまとめて乾燥・除菌できるため、清潔な寝室環境を保ちやすい。

「快適な睡眠には室温や湿度も関係しますが、最終的に体を支えるのはマットレスです。『テコリア』は、内部の空気循環によって寝床の温度を一定にキープし、一晩中続く快適な眠りをサポートします」(金井)

大木氏も「鼻炎やダニに悩む人、寝汗が多い人には特に使ってみてほしい」とコメント。衛生面と快適性を両立した“呼吸するマットレス”として、会場の注目を集めた。

洗える安心感「今治睡眠用タオル」(株式会社アメイズプラス)

ヘルスケア商品の企画販売を行うアメイズプラスの中平氏が紹介したのは、今治タオルでつくられた「睡眠用タオル枕」。タオルを丸めて高さを自由に調整でき、中央のポールを抜けばより薄くできるという構造。吸湿性と通気性が高く、毎日洗って清潔に使えるのが最大の特徴だ。

「一日の終わりに、清潔で柔らかいタオルに包まれて眠ってほしい。この枕は、毎日洗える安心感を届けたいという想いから生まれました」(中平)

さらに中平氏は、肌ざわりと癒しを両立させたアイテムとして「チーズ毛布」と「うたたねこ」を紹介。「チーズ毛布」は、その名の通りチーズのように“とろける”触感が特徴で、滑らかな生地が肌にふわりと馴染む。一方の「うたたねこ」は、呼吸リズムを再現する猫型ロボット。お腹の膨らみと縮みで4秒吸って7秒吐く深い呼吸を再現し、抱きしめることで自然に呼吸が整い、心身がリラックスするという。

最後に登場したのは、整体師と共同開発した「肩甲骨はがしピロー」。肩甲骨周りの筋肉をやさしく支え、自然にほぐれるよう設計された立体構造となっている。

「肩こりは、肩甲骨周りの筋肉が硬くなることが原因のひとつ。この部分は自律神経が集中しているので、緩めることでリラックスし、心地よい眠りにつながります」(中平)

科学と心地よさの融合「ヒツジのいらない枕®」(株式会社 太陽)

最後に紹介されたのは、睡眠を軸に自社ブランド商品の企画販売を行う太陽の「ヒツジのいらない枕®」。発売以来シリーズ累計販売数100万個を突破し、多くの支持を集めていると神吉氏は話す。

この枕の最大の魅力は、ぷにょんとした独特の弾力を持つTPE(熱可塑性エラストマー)素材。さらに、独自の三角格子構造が、優れた通気性と体圧分散性を実現していること。一般的な低反発素材とは異なり、不必要に沈み込まないのが特徴で、頭部を安定して支えつつ、自然な寝返りを促してくれる。

「枕の重さは約3kgとややずっしりしていますが、これは安定感を生むため。しっかりと頭を受け止めてくれるので、寝返りのたびに枕がずれたり、沈みすぎて姿勢が崩れることがありません」(神吉)

神吉氏は「素材から構造まで徹底的に研究しました。科学的根拠に基づいた快適さが、毎晩の安心につながると感じています」と語った。

ご飯を食べた後に寝落ちしてしまいます

ーーイベントの終盤には、参加者から多くの質問が寄せられた。「食後につい寝落ちしてしまう」「睡眠スコアが高ければ満足してよいのか」「休日も早朝に目が覚めてしまう」。どれも日常の延長にあるリアルな悩みだ。

大木氏は一つひとつの問いに耳を傾けながら、生活習慣と意識の整え方をアドバイスした。

「食事の際、糖質を最初に摂ると、血糖値の急上昇で眠気を感じやすくなります。この対策として、野菜やたんぱく質から食べるなど、順番を変えるだけでも改善が期待できます」

「睡眠スコアだけでなく、日中の集中力や気分の変化にも注目してみてください。眠りは『点』ではなく、『線』で見るものです」

「『今日は10時まで寝る』とあえて声に出して、意識が起床時間に縛られないようにしてみましょう。脳が『休んでいい』と認識し、自然と深い眠りにつながりやすくなります」

ーー会場では頷く姿が多く見られ、実践的なヒントが次々と共有された。

最後に堂上氏が総括の言葉を述べ、こうして『睡眠上手になる会』初のリアルイベントは大盛況のうちに幕を閉じた。

堂上:みなさん、本日はさまざまな快眠アイテムをご紹介いただき、ありがとうございました! 今日は、まさに「眠りをきっかけに人がつながる」という、この会の目的が形になった一日でした。これからも一緒に、より良い眠りと暮らしを探求していきましょう!

ーー『睡眠上手になる会』は、その第一歩を踏み出す人々が出会い、学び合い、気づきを共有する場として広がりつつある。そこでは、それぞれの知恵や発想が交わり、新たなアイデアやプロダクトが生まれる可能性も芽吹いている。

堂上:ぜひ『睡眠上手になる会』で、いっしょに“睡眠上手”を目指しませんか?! 僕らはウェルビーイングな社会づくりには、日々の習慣がとても大切だと思っています。そして、その習慣を続けるには、他者とつながり、対話を重ねられる“コミュニティ”の存在が欠かせません。

僕らが目指すコミュニティは、多様な人たちが集いながら、一緒にウェルビーイングな習慣を身に着けていくもの。いろいろな企業のみなさまの参画もお待ちしています。

睡眠に悩んでいるみなさま、睡眠ソリューションやテックを持っている企業のみなさま、一緒にウェルビーイング習慣を!!

開催場所:UNIVERSITY of CREATIVITY

病院の立ち上げ運営に携わり、医療/生体データでの産学研究発表も多数。第24回日本抗加齢医学会では、研究発表が優秀演題を受賞。2,000名以上への個別パーソナルコーチング経験から「日本らしく、ちゃんと続けられる」ヘルスケアを提唱。睡眠データを活用したセルフマネジメントや、睡眠環境・寝具の最適化によるパフォーマンス向上をテーマに、企業や自治体での講演・研修も実施。自身が過労で入院した経験も活かし、忙しくても実践できるヘルスケアメソッドを研究、スマートウォッチなどのヘルステックツールの活用を推奨している。

https://www.310.life/about