「夜中に何度も目が覚める」「朝になっても疲れが抜けきらない」など、眠りが浅いことで悩む人は多い。

本記事では、眠りが浅い原因や、眠りの質を向上させる方法について、専門家の意見をもとに解説する。本記事の内容をヒントに生活習慣を振り返り、自分に合った改善策を見つけてみよう。

この記事の監修者

角谷 リョウさん

睡眠コーチ / 超回復・睡眠研究所 所長

眠りが浅い状態とは

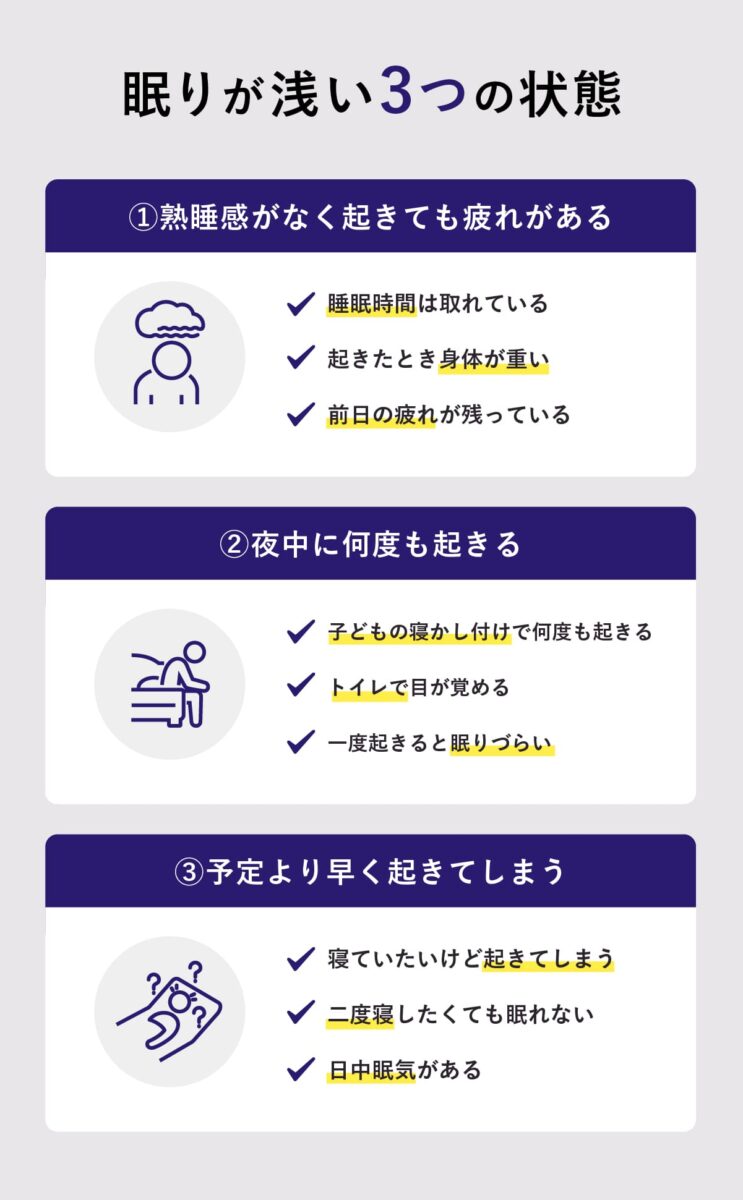

そもそも、どんな状態の人が眠りが浅いと言えるのだろうか。まずは、眠りが浅い人に見られやすい兆候を見ていこう。

- 熟睡感がなく起きても疲れが残る

- 夜中に何度も起きる

- 予定より早く目が覚める

熟睡感がなく起きても疲れが残る

睡眠をたっぷり取れたはずなのに、朝起きたときぐったりと疲れが残っていたら、睡眠の質が低いサインかもしれない。

睡眠は、深い睡眠の「ノンレム睡眠」と浅い睡眠の「レム睡眠」に分けられる。心身の回復には「ノンレム睡眠」がとくに重要。ノンレム睡眠が不足している場合は、たとえ長く眠っても熟睡感は得られず、疲労感や倦怠感が残ってしまう。

季節の変わり目などの身体に負担がかかる時期は、より多くの睡眠が必要になります。日々の疲労度に合わせて睡眠時間を調整することも、熟睡感を得るためには重要です。

夜中に何度も起きる

夜中に何度も目が覚めてしまうと熟眠できず、結果として睡眠が浅くなりやすい。トイレに行きたくなったりちょっとした物音で目が覚めたりする人は、何らかの原因で睡眠が浅くなっている可能性がある。

目が一度覚めてしまうと脳が活動状態になりやすいため、再びスムーズに眠りにつくのが難しくなる。無理に寝ようとするより、1度起きてリラックスできるような穏やかな活動をして、再び眠気を感じたら寝るようにするとよい。

予定より早く目が覚める

本当はもっと寝ていたいのに、予定していた時間よりも早く目が覚めてしまい、そのあとになかなか寝付けない症状は「早期覚醒」と呼ばれる。

加齢に伴うホルモンバランスの変化が起きている人や、ストレスや不安など精神的な問題を抱えている人に多く見られる。その結果、睡眠時間が不足しがちになり、日中に強い眠気や倦怠感を感じる場合がある。

眠りが浅くなる原因

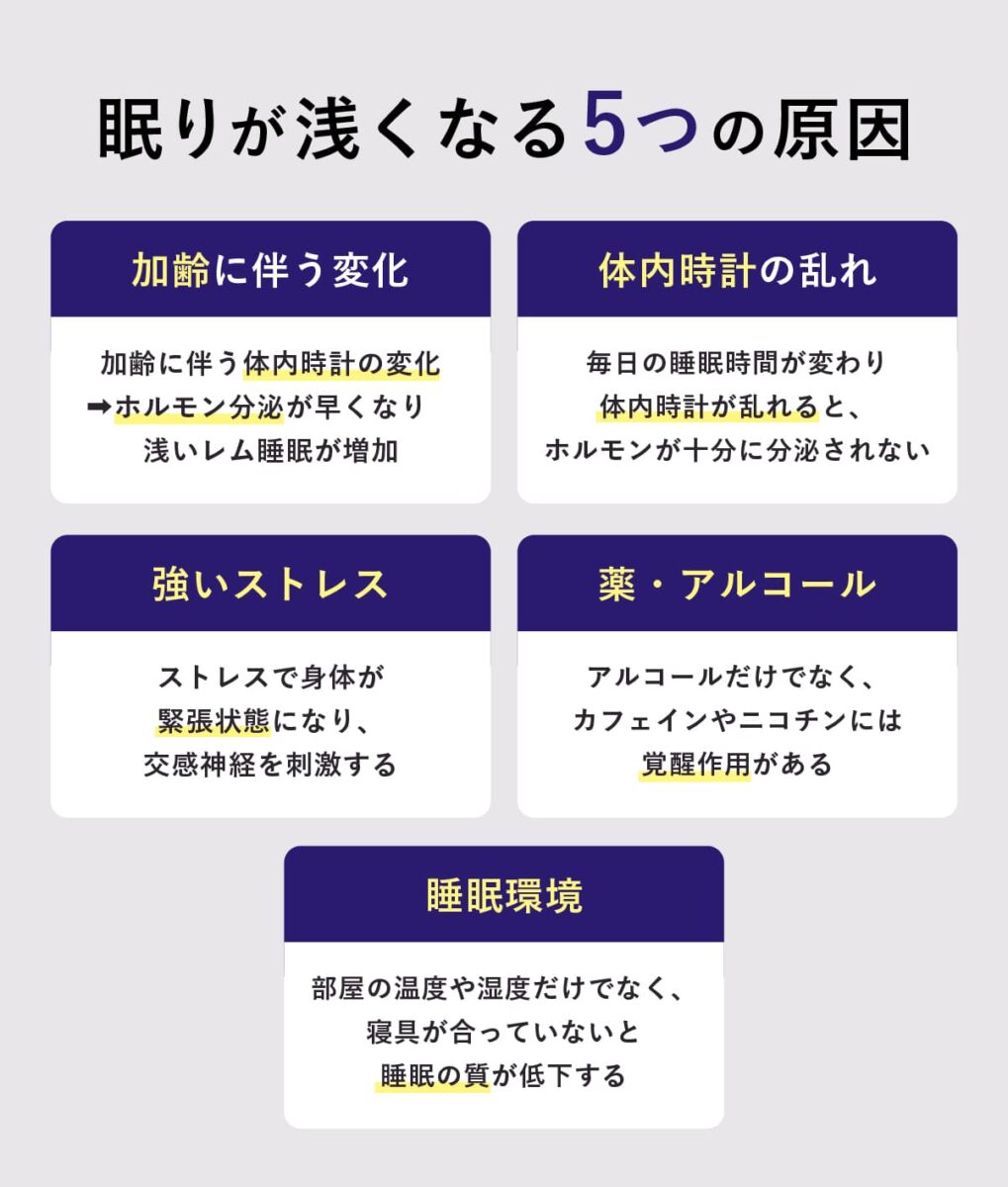

眠りが浅くなる原因は、1つではなく複数の要素が絡み合っていることもある。ここでは、主な原因をいくつか紹介する。

- 加齢に伴う身体の変化

- 不規則な生活リズムによる体内時計の乱れ

- 強いストレスや緊張・不安

- 薬・アルコール・たばこなどの刺激物

- 睡眠環境が最適でない

加齢に伴う身体の変化

高齢者は若者に比べて早寝・早起きの傾向が強い。理由は加齢による体内時計の変化にともない、睡眠に関わるホルモンが早い時間に前倒しで分泌されるため。

また、人は年齢を重ねるにつれて深いノンレム睡眠が減少し、浅いレム睡眠が増加する傾向にある。結果として、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」の回数が増えたり、寝たり起きたりを繰り返したりして、全体的に眠りが浅くなりやすい。

睡眠時間は長いほどよいわけではありません。とくに60歳以上の人は、8時間以上寝ると逆に健康リスクが高まるというデータもあるため、寝すぎには注意が必要です。

不規則な生活リズムによる体内時計の乱れ

夜勤や深夜までの残業、夜更かしなどで毎日の睡眠時間が変わると、体内時計が正常に機能しにくくなる。その結果、睡眠を促すホルモンの「メラトニン」が十分に分泌されなくなることも。

朝起きたときにしっかりと光を浴びないことも、睡眠が浅くなる原因の1つ。体内時計がずれていても、朝に光を浴びると正常な状態にリセットされる。体内時計が正常に機能すれば、夜になるとメラトニンの分泌が促される。

朝に光を浴びない人ほどホルモンバランスが崩れ、眠りが浅くなる。

強いストレスや緊張・不安

過度なストレスを感じると、身体はストレスに対抗するために副腎皮質から「コルチゾール」というホルモンを分泌する。コルチゾールには、身体を緊張状態に保ち、心拍数や血圧を上昇させて脳を覚醒させるなどの作用があるため、分泌量が多すぎると眠りにつきにくくなる。

心身が興奮した状態では、リラックスすることは難しい。無理に寝ようとしても熟睡感は得られず、不眠の症状が現れることもある。

眠れなくても罪悪感を感じる必要はありません。「早く寝なければ」というプレッシャーを抱えるほど、かえって眠れなくなる悪循環に陥ってしまうので注意しましょう。

味の素株式会社 | グリナ 睡眠ケア&ストレスケア

睡眠とストレスの2つの悩みを同時にサポート

「仕事のストレスで眠れない」「日中の集中力が続かない」など、現代人の多くが睡眠不足やストレスの悩みを抱えている。そんな悩みをサポートするのが、「グリシン」と「GABA」の2つのアミノ酸を配合した機能性表示食品「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」。

「グリシン」が通常の約2倍の速さですみやかな深睡眠を導き、日中の眠気や疲労感の改善をサポート。「GABA」が精神的ストレスや疲労感の軽減をサポートし、リラックス効果をもたらす。

「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」は、就寝前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「明日は大事な予定があるからぐっすり眠りたい」「仕事と家事に追われて満足に眠れていない」そんなタイミングで取り入れることで、翌朝の爽快感のある目覚めや精神的なストレスの軽減をサポートしてくれる。

初回限定500円(6本入)で始められるので、気になる方は、生活習慣の見直しに「グリナ」を試してみては。

薬・アルコール・たばこなどの刺激物

降圧剤・甲状腺製剤・抗がん剤などの薬の中には、副作用として不眠を引き起こす可能性がある。もし服用している薬で睡眠に影響が出ていると感じたら、医師や薬剤師に相談してみるとよい。

コーヒーや紅茶などに含まれるカフェイン、たばこに含まれるニコチンには覚醒作用があるため、とくに寝る前の摂取は避けるべき。カフェインには利尿作用もあるため、夜中にトイレで目が覚めてしまう可能性もある。

アルコールは、睡眠の前半と後半とで異なる影響を与える。寝付くまでの時間を短くする傾向にあるが、後半では中途覚醒(夜中に目が覚めて再び眠るのに時間がかかること)を引き起こすことにつながる。全体としては睡眠の質を低下させる可能性があるため、飲みすぎには注意が必要。

睡眠環境が最適でない

寝室の温度や湿度が睡眠に適していない場合、睡眠の質が低下しやすい。寝室の温度についてはエアコンで調整できていても、湿度を意識できている人は少ない。

とくに冬は、暖房を使用すると10~20分で部屋が極端に乾燥する。空気が乾燥していると喉の痛みや肌のかゆみが生じ、睡眠を妨げる原因になる。加湿器などを使って、年間を通して湿度を40~60%程度に保つとよい。

また、寝具が自分の身体に合っておらず、寝返りがスムーズにできなかったり逆に寝返りの回数が多すぎたりすると、睡眠の質が低下してしまう。自分に合った枕の高さやマットレスの硬さを見つけることは、質の高い睡眠を得るために重要。

この記事では、眠りが浅いと悩んでいる人におすすめの「就寝前にできる、朝に疲れを残さない方法」を紹介。ぐっすり眠りたい人は参考にしてみて。

朝起きた時が一番疲れているのはなぜ?考えられる原因や対処法を紹介

朝起きたときが一番疲れている原因は? 朝は、1日をスタートさせる重要な時間。起きたときにすでに疲れを感じたまま活動をはじめると、さらに疲労が重なり、また翌朝もぐ.....

眠りが浅いことによる悪影響

眠りが浅い状態が続くと、日常生活や仕事や学業にも大きな影響を及ぼす。ここでは、眠りが浅いことがもたらす代表的な悪影響を見ていく。

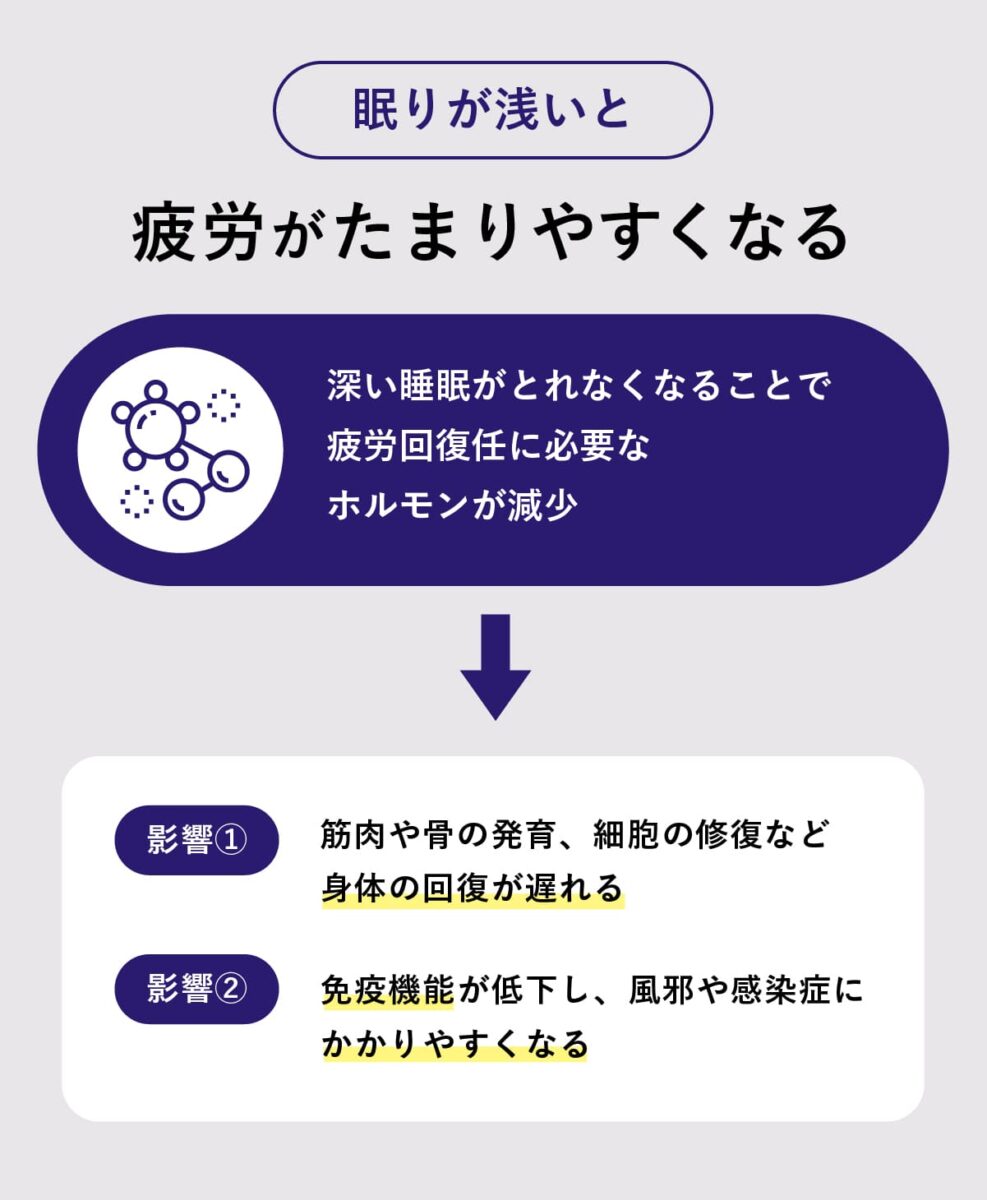

- 疲労がたまりやすくなる

- 仕事や勉強の生産性が低下する

疲労がたまりやすくなる

深いノンレム睡眠が十分に取れなくなると、身体の疲労回復に不可欠な成長ホルモンの分泌が減少し、脳の老廃物の除去も十分に進まない。また、免疫機能の低下にもつながり、風邪やインフルエンザ、感染症などにもかかりやすくなってしまう。

脳に老廃物が溜まると、認知症のリスクが高まるという報告もある。

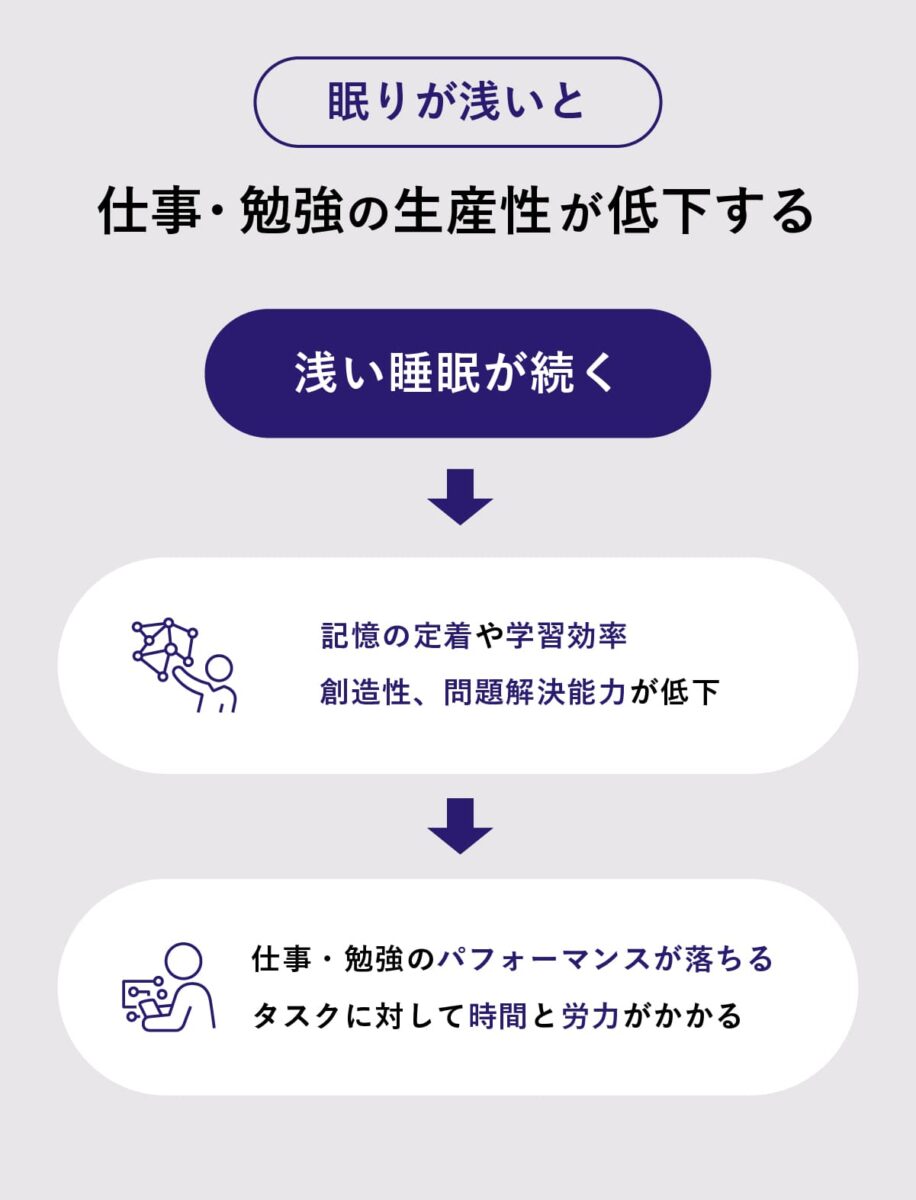

仕事や勉強の生産性が低下する

深いノンレム睡眠中には、脳内で日中に得た記憶の整理や定着が行われている。そのため、浅い睡眠が続くと記憶の定着がうまくいかず、学習効率や新しいことを生み出す創造性、問題解決能力などが低下してしまうことも少なくない。

結果として仕事や勉強のパフォーマンスが落ち込み、普段ならもっと早く終わるはずのタスクにより多くの時間と労力が必要になる。

浅い眠りや不眠は、うつ病や不安障害などの精神疾患の引き金になるだけでなく、肥満・糖尿病・高血圧といった生活習慣病のリスクも高めます。

味の素株式会社 | グリナ®

日々の睡眠悩みが気になるなら「グリナ」

「ぐっすり眠れない」「睡眠の質がよくない」「日中に眠くなる時がある」など、睡眠に関する悩みを抱えている人は多い。そんな睡眠の悩みをサポートするのが、アミノ酸「グリシン」が主成分の「グリナ」。「グリナ」には、約2倍の速さで深睡眠へ到達する研究報告もあり、すみやかにぐっすりとした良い眠りが期待できる。

「グリナ」は、おやすみ前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「今日は寝るのが遅くなりそう」「明日は大事な日だからしっかり眠りたい」そんなタイミングで取り入れることで、すっきりとした目覚めをサポートしてくれる。また、睡眠ケア&ストレスケアのラインナップも!気になる方は、生活習慣の見直しと合わせて「グリナ」を試してみては。

眠りの質を改善ためのポイント

夜中に目が覚めたり、朝起きたときに疲れが抜けていないと感じる人は、まずは生活習慣全体を見直すことが大切。日中の過ごし方や就寝前の工夫、朝の目覚め方など、少しの工夫で睡眠は大きく変わる。

ここでは、具体的な改善策をいくつか紹介するので、自分の生活スタイルに合いそうなものから取り入れてみよう。

- 毎日同じ時間に起床し、生活リズムをつくる

- 就寝前に心身をリラックスさせる

- 日中の運動で適度な疲労感を

- 食事のタイミングに気を配る

- 睡眠サプリを活用する

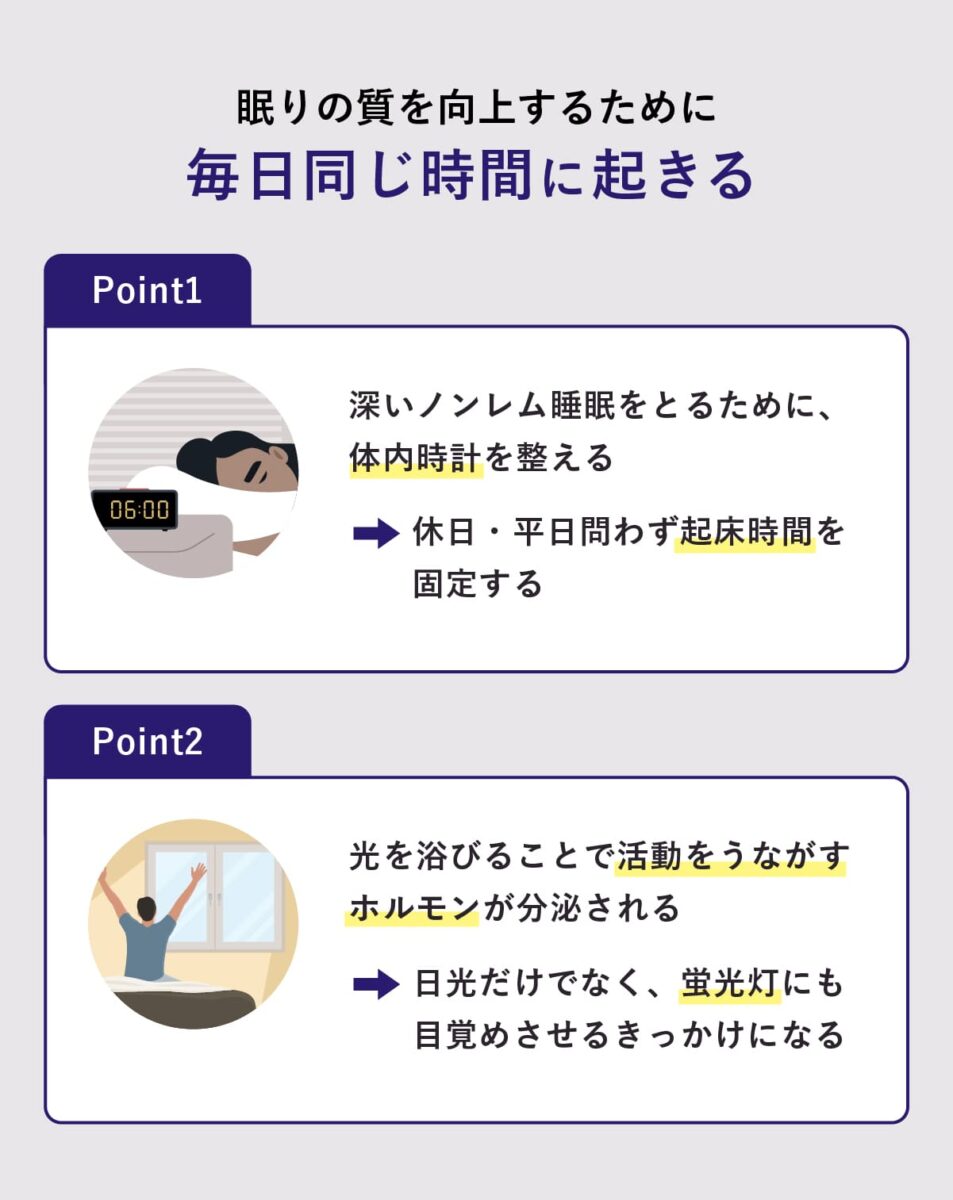

毎日同じ時間に起床し、生活リズムをつくる

質の高い睡眠を得るためには、体内時計を整えることが非常に重要となる。そのためにもっとも効果的な方法の1つが、毎日同じ時間に起床すること。できれば平日だけでなく、休日も同じ時間に起きるのが望ましい。起床時間を固定することで、身体は規則正しい生活リズムを刻むようになり、深いノンレム睡眠を得やすくなる。

また、目が覚めたらすぐに光を浴びることも意識したい。必ずしも太陽光である必要はなく、室内の明るい照明でも十分。朝の光は、体内時計をリセットし、日中の活動に必要なホルモン分泌を促すスイッチとなる。毎日同じ時間に起きて朝の光を浴びる習慣を続けることで、自然と生活リズムが整い、質の高い睡眠へとつながっていく。

休日の起床時間も平日と大きく変えないことが、体内時計を維持する上で大切です。難しい人は、日曜の朝だけでも平日と同じ時間に起きるよう意識してみてください。日曜の朝を有意義に使うことで、充実した週末を過ごせるだけでなく、翌週の活動へのよい準備にもなります。いわば「プレ月曜日」として、心身を整える日にするのもおすすめです。

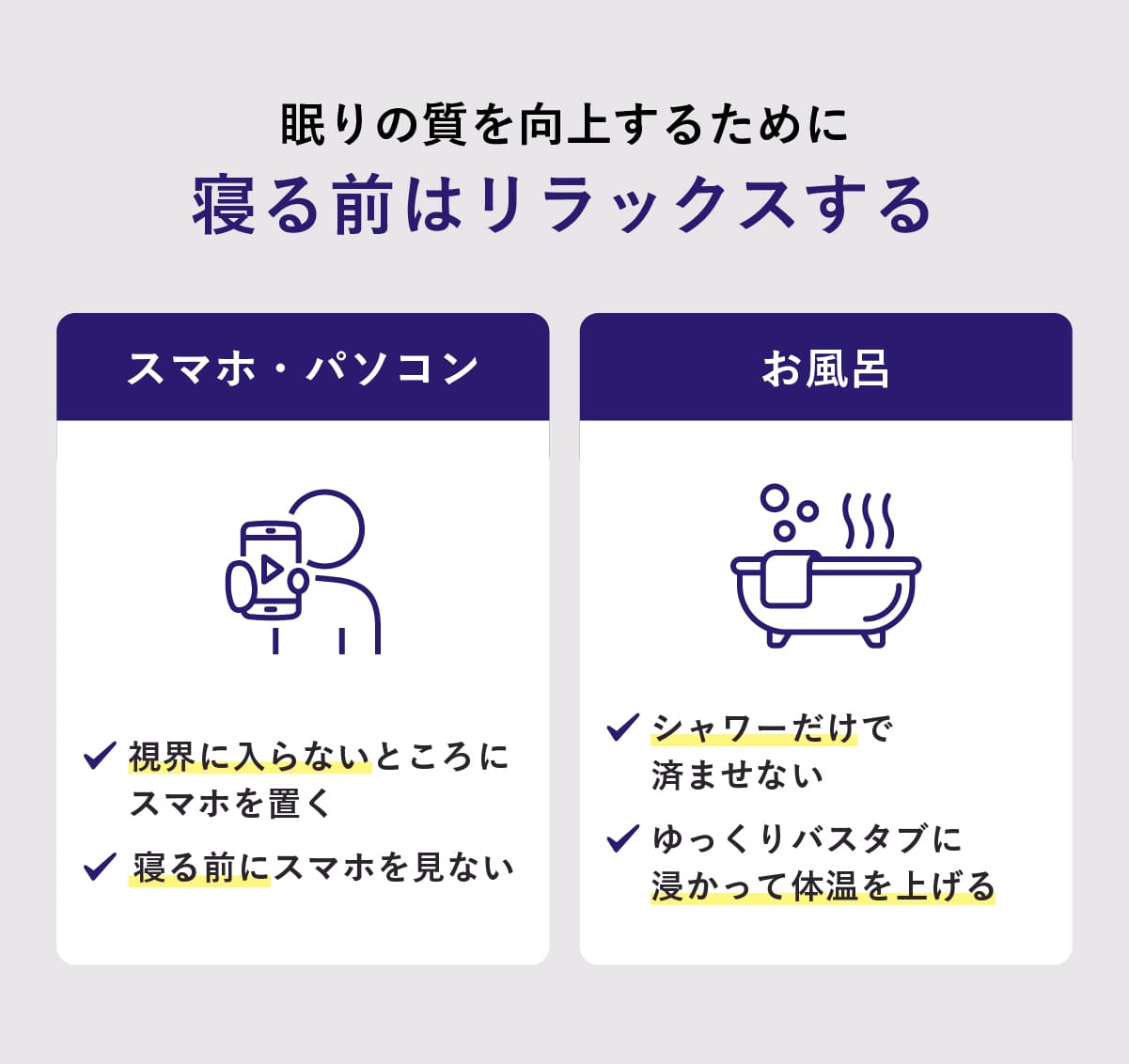

就寝前に心身をリラックスさせる

質の高い睡眠を得るためには、身体を活動的にさせる「交感神経」よりも、リラックスさせる「副交感神経」の働きが強まるように準備することが大切。

そのための有効な手段として、寝る1時間ほど前にぬるめのお風呂にゆっくりと浸かること。入浴によって一時的に上がった体温が下がっていく過程で、身体は自然と眠りに入りやすくなる。

また、寝る前の照明は控えめにしておくのも大切。一般的に、寝つきを悪くすると考えられているブルーライトの量は、スマートフォンやパソコンよりも部屋の照明のほうがはるかに多い。なお、スマートフォンは表示される情報そのものが脳を刺激してしまうため、寝室への持ち込みはできる限り避けたい。

日中の運動で適度な疲労感を

質の高い睡眠を得るためには、起きている時間と休息する時間で、活動量のメリハリをつけることが大切。日中に適度な運動を取り入れると心地よい疲労感が生まれ、スムーズな入眠と深い眠りにつながる。激しいトレーニングをする必要はなく、通勤時に早歩きをするなどの軽い運動から始めるのがおすすめ。

ただし、寝る直前の激しい運動は交感神経を活発にしてしまい、寝つきを悪くする可能性があるため避けたい。就寝前におこなうなら、軽いストレッチ程度にとどめておこう。

寝る前にストレッチポールを使って背中をケアするのもおすすめです。現代人はデスクワークなどで身体が硬くなりがち。身体のゆがみを整えてリセットすると、翌日スムーズに動き出しやすくなります。

食事のタイミングに気を配る

質の高い睡眠を得るためには、食事のタイミングも重要な。とくに夕食は、就寝の2〜3時間前までに満腹になりすぎない程度で済ませるのが望ましい。

夕食の時間が遅すぎると、本来は身体の修復や回復のために使っているエネルギーが消化活動に費やされてしまい、睡眠の質が低下する可能性がある。

また、朝食は3食の中でもっとも重要。朝食をしっかり食べることで体温が上昇し、活動モードにさせる交感神経が優位になり、心身ともにシャキッと目覚めることができる。朝食を抜くと身体が覚醒しないので、夜の睡眠にも影響が出る。

朝食は完璧な栄養バランスにこだわる必要はなく、まずは何かしら食べるのが重要です。おにぎりやバナナなどの手軽に摂れるものでもよいでしょう。バナナは、睡眠に関わるアミノ酸の材料となるトリプトファンを含んでいるのでとくにおすすめです。

睡眠サプリを活用する

規則正しい生活習慣をサポートする手段として、睡眠サプリメントを活用するのも1つの選択肢。たとえばGABA、トリプトファンといった成分には、睡眠の質を高める効果が期待されている。

しかし、サプリメントを選ぶ際にもっとも重要なのは「そもそも自分にその成分が不足しているのか」を確認すること。すでに食事などで十分な量を摂れている成分を摂取しても、あまり意味がない。普段の食事で不足している栄養素を適切に補うことが、サプリメントを活用する上で基本の考え方となる。

自分の栄養状態を知るためには、日々の食事内容を記録してみるのも有効な手段。記録してみると、特定の栄養素が足りていないことがわかることもある。

味の素株式会社 | グリナ®

日々の睡眠悩みが気になるなら「グリナ」

「ぐっすり眠れない」「睡眠の質がよくない」「日中に眠くなる時がある」など、睡眠に関する悩みを抱えている人は多い。そんな睡眠の悩みをサポートするのが、アミノ酸「グリシン」が主成分の「グリナ」。「グリナ」には、約2倍の速さで深睡眠へ到達する研究報告もあり、すみやかにぐっすりとした良い眠りが期待できる。

「グリナ」は、おやすみ前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「今日は寝るのが遅くなりそう」「明日は大事な日だからしっかり眠りたい」そんなタイミングで取り入れることで、すっきりとした目覚めをサポートしてくれる。また、睡眠ケア&ストレスケアのラインナップも!気になる方は、生活習慣の見直しと合わせて「グリナ」を試してみては。

法人160社16万人以上をサポート。認知行動療法に基づいた独自の睡眠改善メソッドは、従来の1/8の期間で2倍以上の効果を発揮。睡眠はストレス耐性、集中力、創造性を最大化する「人間の再起動装置」。『働くあなたの快眠地図』(フォレスト出版)をはじめ、睡眠に関する著書は6冊。21時就寝、4時には仕事の生活を送っている。