「スポーツを通じた非認知能力の育成」をコンセプトに、スポーツスクール事業を展開しているリーフラス株式会社。近年、子どもたちの非認知能力の育成が注目されているが、そもそも非認知能力を養うメリットとは?その意義やプログラム内容を深掘り。

具体的な事例やデータを交えて解説し、実生活に活かせるヒントを紹介する。

市川 雄大さん

リーフラス株式会社 ブランディング企画部 課長

〇本記事のリリース情報

ウェルビーイングメディア「Wellulu」より弊社の非認知能力研究について取材を受けました

生きる力や社会人基礎力につながる「非認知能力」

──はじめに、「非認知能力」とはどのようなものか教えていただけますか?

市川さん:非認知能力とは、簡単にいうと「人間力」や「生きる力」などの学力以外のスキルを指します。学校教育では「徳育」にあたり、大学生や社会人では「社会人基礎力」や「社会情動的スキル」という言葉に近いかもしれません。つまり、私たちが社会に出たときに必要になるスキルや能力が非認知能力です。

──子育てしている親世代からも注目されているんだとか…?

市川さん:保護者はもちろんですが、社会全体で注目されつつあると感じます。近年はAI技術の発展もあり、知識情報を簡単に手に入れられる時代となりましたよね。そこで、単純な知識の詰め込みよりも、応用力や創造力が求められる時代に変わりつつあることが、非認知能力への注目を高めていると思います。

たとえば、大学入試や大学入学共通テストなどでも、従来は知識を詰め込めば高得点が取れたものが、単なる暗記だけでなく思考力や表現力が問われる問題が増えています。考える力や創造力、柔軟な発想がより重要視されるようになっていることから、保護者にとっても非認知能力の育成を再認識させるきっかけになっているのではないかと思います。

学歴・就職・幸福度に影響!「非認知能力」が未来をつくる

──非認知能力が、子どもたちの成長で重要視される理由はなぜでしょうか?

市川さん:現代の子どもたちは、「考える力」を発揮する機会を十分に持てない環境があると感じています。たとえば、保護者が子どもにすぐに答えを教えたり、塾や習い事で与えられた目標に従うだけになったり、成功するための答え方や暗記が重要視されることが多いですよね。

非認知能力にはさまざまな能力がありますが、自分で気付き、考えて、解決していく力が大切だと考えます。

非認知能力を子ども時代から育むことは、将来的な選択肢を広げる基盤となります。アメリカの研究では、非認知能力が高い人はよい大学に進学したり、安定した職に就いたり、マイホームを持っている人が多いことが示されています。社会一般でいわれる「成功」や「幸福度」と非認知能力が相関関係にあるということが、非認知能力の認知度拡大の背景にあります。

──子どものころに身につけた非認知能力が、大人になっても大きく影響してくるんですね!反対に、大人になってからは非認知能力を育てることは難しいのでしょうか?

市川さん:大人になってからも非認知能力は育てられますが、年齢を重ねるにつれ固定概念が強くなっていくため、伸び幅が少なくなります。非認知能力の育成は早ければ早いほどよいといわれており、スポンジのように吸収できる子どものころから育んでいけるのが理想的ですね。非認知能力を早期から育て、子どもたちがよりよい未来を築けるよう支援するのが私たちの使命であると考えます。

能力のほとんどが「非認知能力」に含まれる

──基礎学力に加え、課題解決能力が求められるようになってきているんですね。非認知能力とは、具体的にどのような力を指すのでしょうか?

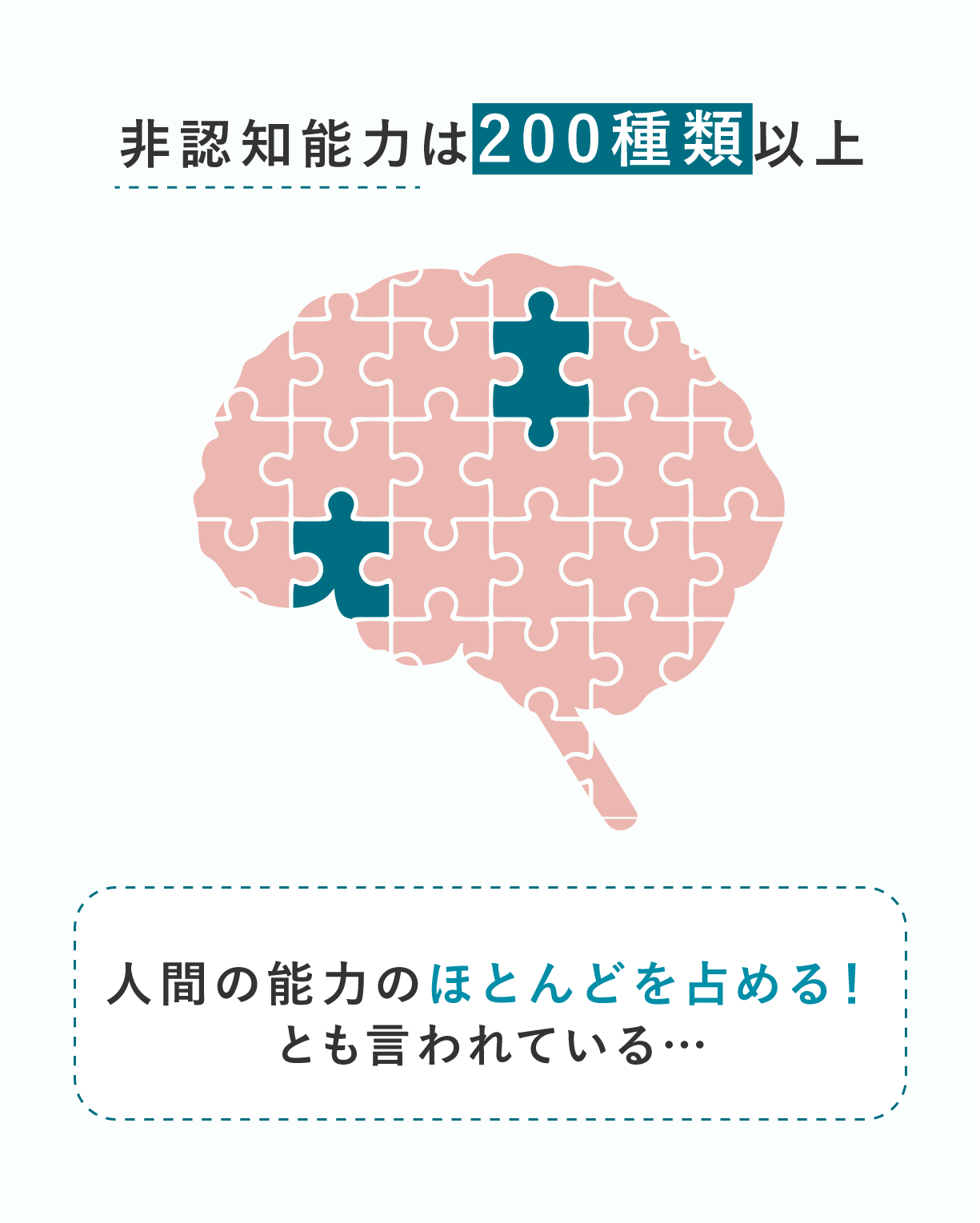

市川さん:まず、「認知能力」が偏差値やIQなどの一般的な学力であるのに対し、「非認知能力」はそれ以外を指します。この非認知能力は、200種類以上の力からなるといわれており、心理的要因や行動特性など人の特性全般を含んでいます。

人間の能力のほとんどが非認知能力であるともいわれています。私たちは、非認知能力の中でもとくに「挨拶・礼儀」、「リーダーシップ」、「協調性」、「自己管理力」、「課題解決力」の5つの力に注目しました。

──200種類以上もある非認知能力の中から、リーフラスさまがとくに5つの力に絞られた背景はなんでしょうか?

市川さん:5つの力に絞った背景には、リーフラスが今まで培ってきた23年の指導経験があります。私たちは、「非認知能力」という言葉がまだ浸透していなかったころから、「子どもたちの「ココロに体力を。」の理念のもと、子どもたちの「心」や「人間力」、「生きる力」を育むことを目指したスポーツスクールの指導を展開してきました。活動していく中で、社員全員で指導経験を振り返り、子どもたちに必要だと感じる力を洗い出すアンケートをおこない、非認知能力を高める上でとくに重要で基礎となる5つの力に絞り込みました。

さらに、5つの力の学術的な妥当性を確保するために、専門知識をもった大学の先生や専門家との協議を重ねました。その結果、5つの力が心理学的にも妥当で、測定可能であることを確認しました。

──現場の経験と専門家の知識を組み合わせることで、5つの力に絞られていったんですね。

子どもの非認知能力を測定するために開発したシステム「みらぼ」!

みらぼ診断では35問の回答結果を踏まえ、子どものタイプ(16種類)と診断結果がでる

──そもそも、非認知能力は測定できるのでしょうか?

市川さん:非認知能力は心理学的な要素が多く含まれているため、一見すると測定が難しいように思われがちです。しかし、近年の研究と技術の進歩により、適切な方法を用いることで測定可能であることが証明されています。

私たちが非認知能力育成の事業を展開する中で、効果の可視化や同業他社との差別化という課題がありました。そこで、大学の専門家と協力して科学的根拠に基づいた測定方法の開発に取り組み始めました。とくに心理学や教育学の知見を活用し、信頼性の高い質問を設計して、子どもたちの非認知能力を客観的に評価できる仕組みとしてできたのが「みらぼ」です。

「みらぼ」の測定結果は、子ども一人ひとりの成長を把握し、より効果的なプログラムを提供するために活用します。たとえば、自己管理力や協調性といった具体的な能力ごとに評価をおこない、得意な部分をさらに伸ばし、課題がある部分には適切なサポートを提供する。このプロセスを繰り返すことで、子どもたちが非認知能力を着実に身につけられる環境を整えています。

小学校4年生以上は保護者と子どもの回答・3年生以下の場合は保護者のみが回答する

──非認知能力を数値化できた強みに加え、さらに測定と育成のサイクルを確立できるようになったんですね!具体的にどのような測定方法なのか教えてください。

市川さん:子どもの非認知能力を測定するために開発したシステム「みらぼ」では、質問形式で回答を進めてもらいます。(現在の質問数は35問)たとえば、「決められたルールを守ることができますか?」という質問に対して、5件法(「まったく当てはまらない」~「とても当てはまる」まで5段階で選択)で答えてもらう形です。

なお、お子さんが小学4年生以上の場合は保護者と子どもがどちらも回答し、3年生以下の場合は保護者のみが回答する形をとっています。理由として、小学3年生以下の子どもでは、質問の内容を正確に理解するのが難しい言語理解の問題があることや、客観的自己認識の未熟さから信憑性が低くなる可能性があるからです。

── 測定結果はどのように表示されるのでしょう?

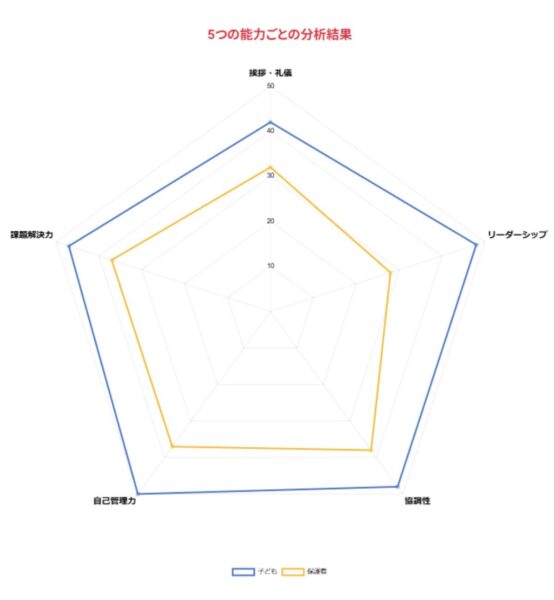

市川さん:測定結果はおもに2つの形式で表示されます。

1つは「16タイプの分類」で、子どもたちの性格や傾向を16タイプに分けて、特徴や強みを把握できるようにしています。

もう1つは、「5つの力のスコア化」で、「挨拶・礼儀」、「リーダーシップ」、「協調性」、「自己管理力」、「課題解決力」といった非認知能力を構成する5つの力をスコア化して表示します。非認知能力が数値化されることによって、子どもの強みや伸ばすべき部分が具体的にわかるのがポイントです。

ただし、あくまで結果は他人と比較するものではなく、自分自身の成長を確認するためのものとして活用します。

── 「みらぼ」の測定を通じて、保護者と子どもでそれぞれ新たな発見や気づきがありそうですね。

市川さん:はい。「みらぼ」で保護者と子どもの双方が回答する理由の1つは、異なる視点から子どもを見つめることで新たな発見を促すことにあります。子どもとはいえ、人それぞれに主観があり、評価や印象は異なります。

たとえば、保護者が「この子は自信がなさそう」と感じていた部分でも、実は子ども自身は「得意だ」と思っていることもありますし、逆もまた然りです。非認知能力の育成が最終目的ではありますが、そこに至るまでの家庭内のコミュニケーションとして、「みらぼ」の測定結果をお互いに見ていただきたいですね。

── 測定結果は、家庭での子育てのヒントとしても役立つんですね。

市川さん:私たちとしても、測定結果をもとに、保護者・子ども・指導者の三者間でのコミュニケーションをとり、子どもの成長やサポートにつなげていきたいと思っています。ただし、スポーツスクールだけでは子どもと直接触れ合う時間に限りがあります。だからこそ、家庭と連携し、保護者にも子どもの非認知能力を育む大切さを知っていただくことが重要です。三者間の連携が強化されることで、子どもたちの成長がより豊かで力強いものになると信じています。

自分で考える力・やり抜く力・くじけない心が身につくスポーツスクール

──リーフラスさまはスポーツスクール運営を通じて非認知能力の育成に取り組まれているとのことですが、具体的な内容を教えていただけますか?

市川さん:「ココロに体力を。」をスポーツスクールの理念として、技術・体力を鍛えるだけでなく、心の強さや人間力を育てるという思いを込めています。

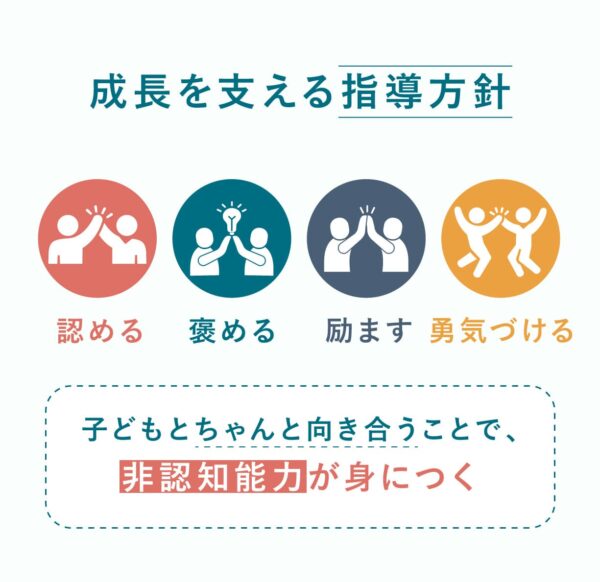

指導の際は「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」という方針を徹底しており、子どもたち一人ひとりが自分の可能性を信じて挑戦できる環境の提供を目指しています。

──「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」指導があるからこそ、子どもたちも萎縮せずに伸び伸びと身体を動かせそうですし、なによりシンプルに嬉しいですよね!

市川さん:そうですね。たとえば、子どもたちが目標に挑戦する際は、成功だけでなくプロセスも認める。失敗しても「その挑戦自体が素晴らしい」と伝え、次のステップへの励みになるよう声をかける。また、成功したときにはしっかり褒め、自己肯定感を高める。

これらは、子どもたちがどんな困難にもチャレンジし続けられる心を育むための大切な要素です。取り組みを通じて、子どもたちは「やり抜く力」や「くじけない心」を身につけ、将来の困難にも柔軟に対応できる人間に成長していくことを目指していますよ。

指導をしていく中で、小学校高学年の思春期に差しかかった男の子や女の子は、最初は少し反抗的な態度を見せることもあります。でも、どんなに些細なことでも「頑張ったね」と認めてあげると、一気に心の距離が縮まるんです。こうした小さな認め合いの積み重ねが、非認知能力の育成につながっていくのだと現場でも強く感じますね。

──人とのふれあいやコミュニケーションが大切なんですね。その中でもスポーツが非認知能力の育成に効果的と考えられるのはなぜでしょうか?

市川さん:スポーツを通じた非認知能力の育成に関しては、学術的な背景よりも、弊社代表がスポーツマンであることが大きいです。自身の経験から、スポーツが人と人とをつなぎ、成長させる力をもつことを強く実感してきたことが活動の発端になっています。

スポーツの場では、年齢や背景が異なる人たちが同じ目標に向かって取り組むことで、自然と協調性やコミュニケーション能力が育まれますよね。また、練習や試合を通じて達成感や失敗を経験する中で、自己管理力ややり抜く力が身についていきます。このことからも、人間力を育むには、スポーツが適していると考えました。

異学年交流と独自メソッドで「非認知能力」を育む

──リーフラスさまのスポーツスクールの特徴を教えてください。

市川さん:スポーツスクールの特徴のひとつとして、異学年交流を重視しており、場所によっては3歳〜12歳までの子どもが同じクラスで一緒に活動することもあります。交流の中で、年上の子が年下の子を自然にサポートしたり、逆に年下の子が年上の子を目標にしたりと、非認知能力が自然と育まれていきます。かつて上級生に親切にされた子が、成長したあとに新しく入った子に同じことをしてあげるなどの「好循環」も生まれるのが大きな特徴です。

──学年を超えた交流が、非認知能力育成にもつながっているんですね。プログラムをおこなっていく上での指導内容はどのようなものですか?

市川さん:指導内容では独自のリーフラスメソッドを開発し、指導員向けに14のアプローチポイントと96種類の指導メソッドをまとめています。このメソッドは、技術指導に留まらず、子どもたちがスポーツを通じた心の成長と非認知能力の育成を目指す指針となるものです。

たとえば「挨拶」を育むための具体的な手法として、まずは指導者がやってみせること、スピード競争や声の大きさ選手権など楽しくなる仕掛けをつくること、スクールとしての挨拶のルール化(始まりと終わり)などがあります。

ただ、子どもたちはあくまでスポーツをしにきていることを忘れてはいけません。スポーツの楽しさや上手になることをベースに、メソッドを散りばめ、気づいたら技術とともに非認知能力も育めていたというゴールを目指して指導をしています。

──スポーツスクールとして きちんとスポーツも楽しみながら、自然と非認知能力を伸ばせる仕組みになっているんですね。

市川さん:はい。スポーツスクールには、発達に遅れがあったり、その傾向がある子どもたちも多く通っています。特定の課題を抱える子どもたちへのサポートも必要なことから、リーフラスメソッドの一部として、専門家の先生の監修のもと特別なアプローチ方法を開発しています。

たとえば、コミュニケーションが苦手な子、こだわりが強い子、思い通りにならないと興奮する子など、それぞれに対する細かいアプローチやサポートに関する手法をまとめています。

──子どもは一人ひとり違うので、その子・そのときに合ったメソッドを活用されているんですね。

市川さん:おっしゃるとおりです。子どもたちは一人ひとり違う個性や特性を持っているため、メソッドに沿うだけでなく、現場での観察や状況に応じた対応が重要です。そのため、指導員には「個別対応指導」という考え方を徹底しています。

──個別対応指導は、まさに子どもたちも「自分のことを見てくれている」と感じられるポイントですね。実際にスポーツスクールに通われる子どもや保護者から聞いた、とくに印象に残っているエピソードなどはありますか?

市川さん:たくさんのお声をいただくなかで多いのが、恥ずかしがり屋だった子が変わったというエピソードです。初めてスクールに体験で来たときは、緊張して何も話せず、スポーツをやりたいのかどうかもわからないくらいモジモジしている子がよくいます。

でも、最後には「もっとやりたい!」と笑顔を見せてくれ、その瞬間に保護者も「あんな笑顔が見られたのが嬉しい」と感動されることが多いです。ほかにも、挨拶や礼儀が身について近所の方に挨拶するようになったり、自分の気持ちをうまく表現できなかった子が意見を言えるようになったりなどのエピソードも印象に残っています。

家庭でもできる!非認知能力を育むヒント

──子どもの将来のためにも大切な非認知能力ですが、読者が家庭で実践できる具体的なコツがあれば教えてください。

市川さん:なにより大切なのは、子どものありのままの姿を認めることです。多くの保護者は実践できていると思われるかもしれませんが、さらに深く意識していただきたいんです。

具体的には、まずお子さんが発した言葉に耳を傾けてください。「目を見て、話を聞いてくれる」という態度を示すだけで、子どもは安心して自分の気持ちを表現できるようになります。また、子どもが何かを言ったときに、「そうなんだ、教えてくれてありがとう」と感謝の気持ちを伝えることも大切です。この一言があるだけで、子どもは「自分の意見が大事にされている」と感じられるようになります。

──子どもの話をしっかり聞き、受け入れ、感謝を伝えることが大切なんですね。

市川さん:はい、子どもの自己肯定感を育むうえでとても重要です。そこで、「そういう考え方もあるよね。でも、パパやママはこう思うんだ」と、子どもの考えを認めてあげたうえで保護者の考えを提示をする。そして、もし親の経験から見て「間違っている」と感じることがあっても、チャレンジさせてあげてほしいと思います。『失敗は成功のもと』というように、失敗も大切な経験。失敗から得る学びは大きく、「次はこうすればいい」と考える力を身につけるきっかけになります。

そして、失敗したときに子どもが1人で立ち上がれないときは、周りの大人や仲間が手を差し伸べてあげることが重要です。子どもは「自分は1人じゃない」と実感すると、新しいチャレンジへの自信が生まれ、周りとの絆を深めることにもつながります。こうした環境の中で体験を積み重ねていくことが、非認知能力の育成には欠かせない要素です。

──失敗を通じて自分で気づく力が育ち、周りのサポートで恐れずに挑戦し続ける心が育まれるんですね!

市川さん:また、あえてコツや答えを教えないで、なぜ失敗したのか考えさせることも大切です。失敗を経験することで、自分で原因を考え、次に試すべき方法や改善点に気づきます。子どもたちのさまざまなアイディアを試して、たとえまた失敗しても、違うやり方を見つけるためのプロセスを繰り返すんです。もしそれでも難しいようであれば、答えを伝えるのではなく、答えにつながるヒントを出したり、成功への気づきにつながるきっかけを与えてあげたりすることも重要です。こうした経験を積むことで、子どもたちは「自分で考える力」と「行動する力」を育んでいきます。

──すぐに答えを教えないことが、子どもたちが自分で考えて行動する成長につながる。保護者と子どもの間でも役に立ちそうなポイントです。

市川さん:あとは、子どもを1人の人間として尊重するという視点が重要だと思います。親子でありながらも、人と人として向き合う関係を意識する。そのためにも、まずはきちんと子どもと向き合う時間を作っていただきたいですね。

保護者との会話の満足度が高いほど、子どもの非認知能力が高くなる傾向もあります。「みらぼ」では、子どもの生活環境や家庭環境を把握する質問があるのですが、保護者との会話で興味深いデータがありました。保護者との会話時間の長さは、非認知能力の高さに直接関係していないのに対し、会話満足度が高い子どもは、非認知能力も高いという傾向がみられたんです。一方で、満足度が低い子どもは、非認知能力が低い傾向にありました。ぜひ、質の高いコミュニケーションを心がけていただけたらと思います。

──「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」リーフラスさまの指導は、家庭でもできることがたくさんありますね。

絶対に忘れてはいけないコト:「怒る」と「叱る」は違う!

市川さん:ただ1つ注意していただきたいのが、「何が何でも褒めればよい」わけではありません。社会にはルールがあり、明らかに間違った行動やルール違反に対しては叱ることが必要です。

大切なのは、「怒る」と「叱る」の違いを理解すること。「怒る」は自分の感情をぶつける行為で、「叱る」は子どもの将来の成長を考えた行動です。叱る際には、子どもが納得できるように理由を説明することが大切です。叱る環境は、自尊心を傷つけないよう個別で伝えたり、あえて全体の前で注意したりと、子どもの特性や状況に合わせて見極めましょう。そして、叱った後はしっかりフォローアップし、叱った理由を伝えることで子どもの理解もさらに深まります。

そして、褒める際は「認める」ことを先におこなうことがポイントです。子どもの存在や努力を認めたうえで褒めることで、子どもの心に深く届き、信頼関係を構築しますよ。

──最後に、今後リーフラスさまが目指す非認知能力のビジョンを教えていただけますか?

市川さん:大きな目標としては、全国47都道府県でのスポーツスクールサービスの展開があります。(2025年1月現在は43都道府県)また、スポーツスクールだけでなく、部活動支援や、発達障害のあるお子さんのための放課後等デイサービスの拡大にもより力を入れていく予定です。子どもたちが安心して成長できる場をつくり、スポーツを楽しみながら非認知能力を育成することが私たちの使命だと考えています。ゆくゆくは、指導を通じて関わった子どもたちが、将来幸せになって、「リーフラスで学んで良かった」と思っていただけたらとても嬉しいです。

また、非認知能力測定システムの「みらぼ」を社外にも展開していきたいと考えています。現在は運用3年目ですが、学術的にも裏付けのある研究結果がでてきています。リーフラスのスポーツスクール内だけでなく、教育機関でも活用していっていただけたらと思います。

──「みらぼ」とともに非認知能力の重要性が広まっていき、教育全体がポジティブな方向に変わっていったらよいですね。本日はありがとうございました!

Wellulu編集後記:

非認知能力の育成を目的としたリーフラスさまのスポーツスクールのお話しを聞きながら、自らが経験した学生時代の部活動を思い出しました。思い返せば、指導者からは競技の技術よりも諦めないことの大切さや生き方を多く学んだような気がします。ときに私たちは、スポーツを通じて技術以上のことを感じ、学びます。そこで培われる人間力が後の自分の将来にも大きく影響するとしたらどうでしょう?教科書では教わらないことで溢れる世の中で、自分の力で対応できる非認知能力の重要性を改めて感じました。

中学~大学卒業までイギリスへ留学、帰国後、筑波大学大学院 修士(体育学)を卒業。その後、留学時に感じたスポーツのもたらす素晴らしい力を子どもたちに発信すべく、スポーツを通じた教育、指導に携わるために、リーフラス株式会社に入社。入社後、指導者としてサッカーや幼児スポーツを指導し、2014年に指導員個人部門年間最優秀賞を獲得。その後、支店長などの経験を経て、現在、子どもたちの非認知能力を育むための指導メソッド開発や非認知能力測定をする「みらぼ」の開発責任者を務める。