保温性に優れており、寒い冬でも暖かく眠ることができる羽毛ふとん。しかも羽毛ふとんに使われている羽毛は空気を多く含んでおり、他のふとんに比べとても軽いのも特長のひとつ。今回は、羽毛についての基礎知識をはじめとし、羽毛ふとんの役割やケアの仕方について、東洋羽毛工業株式会社の津田さんにお話を伺った。

津田 祐一さん

東洋羽毛工業株式会社 商品部 研究室 室長

本記事のリリース情報

Welluluにインタビューが掲載されました

羽毛の目利きに聞く!ダウン製品を見極めるポイント

──まず始めにお伺いしたいのですが、羽毛に詳しい方が「どのような視点で『羽毛製品』を見ているのか?」を知りたいです。羽毛ふとんやダウンジャケットなどを購入する際のヒントになるかなと思い…。

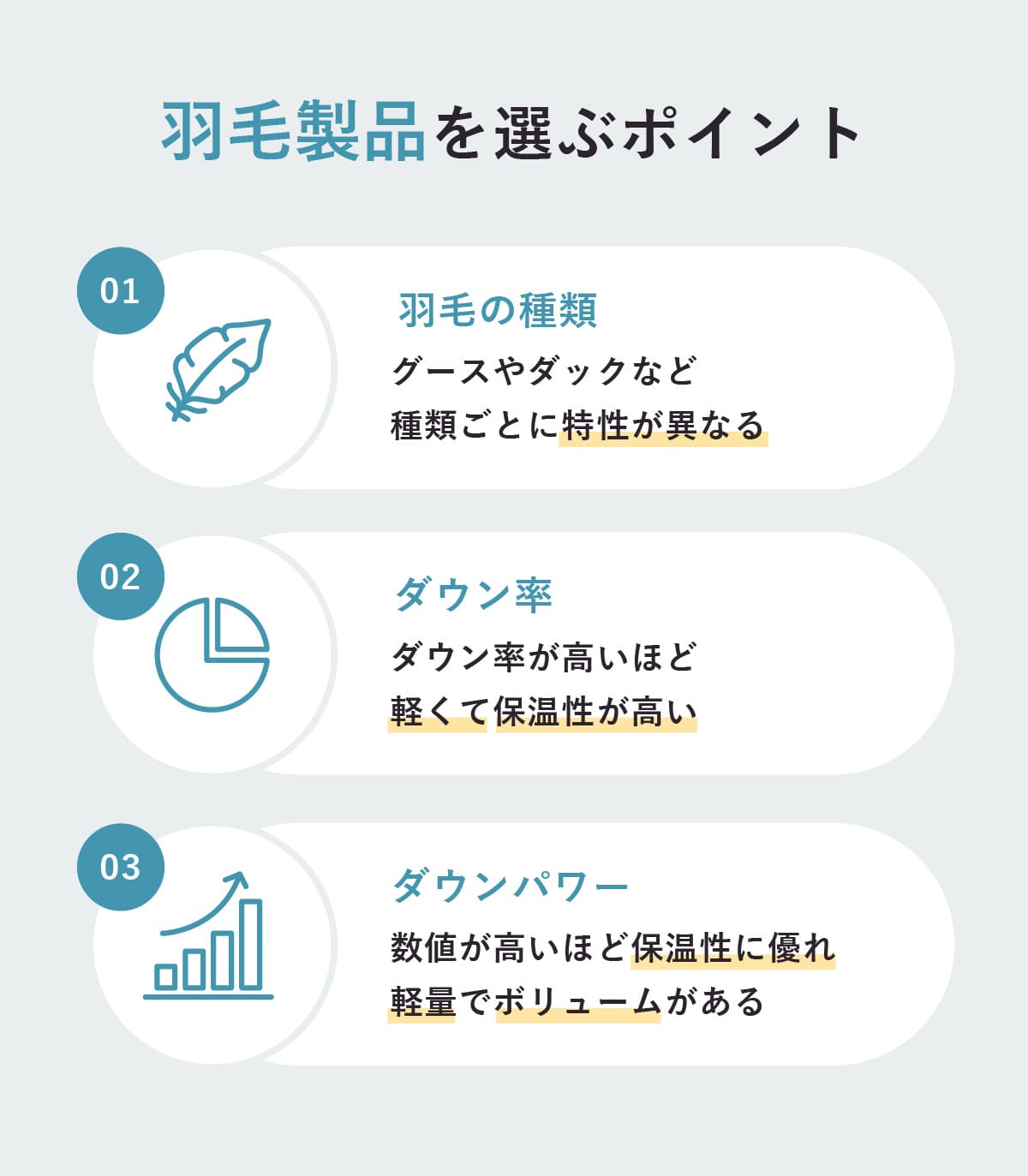

津田さん:まず最初に注目するのは「羽毛の種類」ですね。グース(ガチョウ)やダック(アヒル)など、種類ごとに特性が違います。

また、羽毛製品にどれくらいダウンが含まれているのかを示す「ダウン率」も重要です。基本的に、ダウン率が高いほど軽くて保温性が高くなります。

さらに「ダウンパワー(またはフィルパワー)」と呼ばれる、羽毛の膨らみ具合を示す数値も確認します。この数値が高いほど、保温力に優れ、軽量でボリュームのある製品になります。

ダウン率が高いほど、柔らかく保温性が高い

── まず羽毛のどれくらいがダウンかを示す「ダウン率」ですが、これが低いと触った感じも違うのでしょうか?

津田さん:はい、ダウン率が高い製品は、手に取ったときの柔らかさが格段に違いますので、触るとすぐにわかります。

最近はダウン率90%程度の高いダウン率のものが主流になっていますが、安価な製品ではダウン率50%以下のものもまだ見かけます。こうした低いダウン率の製品では「フェザー」と呼ばれる羽軸(うじく)のある羽毛が多く含まれています。フェザーはダウンより硬さがあり、膨らみや柔らかさが不足するため、保温性や肌触りの面で劣ることが多いですね。

フェザーが多いと羽軸の硬さを感じやすく、掴むと「ゴワッ」とした感触があります。ただ、ダウン率が80%から90%になると違いが微妙になるため、一見して区別がつきにくい場合もあります。こうしたときは、ラベルの表示や実際に触って確認することが大切です。

── やはり、使われている素材が違うと快適さにも差が出るのですね。

羽毛の膨らむ力「ダウンパワー」もチェック

──羽毛の膨らみでは具体的にどんな点を確認するのですか?

津田さん:ふとんの柔らかさや手で押したときの「跳ね返る力」です。これは、冒頭でも申し上げた、いわゆる「ダウンパワー」という数値に関わる部分です。

── 「ダウンパワー」とは、具体的にどういった指標なのでしょうか?

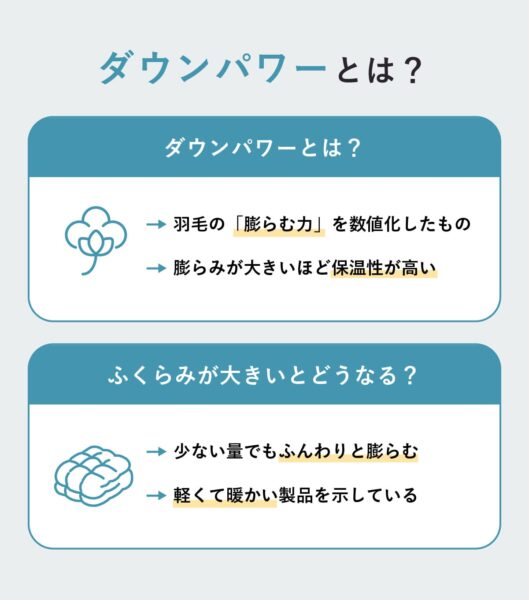

津田さん:ダウンパワーとは、羽毛の「膨らむ力」を数値化したものです。膨らみが大きいほど、空気をたっぷり含むので保温性が高くなります。衣類では「フィルパワー」と呼ばれることが多いですが、ふとんの分野では「ダウンパワー」と表現されることが一般的です。どちらも本質的には同じ意味です。

この数値が高いほどふんわりと膨らむため、軽くて暖かい製品になります。

たとえば、ふとんの場合は400ダウンパワー以上、ジャケットの場合は700フィルパワー以上あると高品質とされています。

── なるほど。製品のラベルを見れば、ダウンパワーがわかるのでしょうか?

津田さん:最近はダウンパワーを明記する商品が増えてきていますが、表示がない場合も多く、その場合は実際に触ってみて判断するしかないですね。

また、いくらダウンパワーが高くても、羽毛の量が少ないと、十分な保温力が得られないこともあります。つまり、「ダウンパワーの高さ」と「使われている量」のバランスが重要なんです。

── 確かに、実際に触って確認するのもいい方法ですね。

津田さん:高品質な羽毛は手で押し潰しても潰れにくく、離すともとの膨らみに戻りやすいです。この「復元力」が重要です。

たとえば、ふとんを手で押し潰した時、すぐにもとに戻るものは高品質な羽毛が使われているといえます。一方、戻りが遅い、もしくは潰れた状態でもとに戻らないものは、羽毛の品質や量に問題がある可能性があります。こうした「復元力」が製品の寿命や快適さに大きく影響しますね。

安価な製品では動物臭が残る場合も

津田さん:また、先ほど申し上げた、ダウン率やダウンパワーなどのスペックも確認しますが、それ以外に「臭い」も気にします。

動物の羽毛を使っているため、場合によっては独特な臭いが残ることがあるんですよ。とくに安価な製品では、動物臭が強く感じられる場合もあります。

そういう臭いが気になると、どうしても使うのを避けたくなりますね。ただ、近年では処理技術が向上し、臭いの問題は以前に比べるとかなり減ってきました。

── 臭いのほかに、選ぶ際に意識することはありますか?

津田さん:産地も見ますね。羽毛の産地によって質が異なることがあるので、その点も確認します。それから、実際に製品を触って質感を確かめることも重要です。

スペックだけでなく、触り心地や実際の仕上がり具合など、総合的に判断するようにしています。価格ももちろんチェックしますが、最終的には全体のバランスを見て判断しますね。

── 高品質の羽毛製品を見極めるポイントがよく分かりました。詳しくありがとうございます。

津田さん:ただ、羽毛も長期間使用すると、だんだんとヘタってきてしまいます。服やふとんも同じで、最初はふんわりしていても、使い続けるうちに押し戻す力が弱くなることがあるんです。

こうした劣化を防ぐために、適切な手入れをすることも大切ですし、高品質な製品を選んでおくのがポイントです。もともとの膨らみがしっかりしていれば、長く使っても快適さを維持できるんですよ。

【羽毛のキホン➀】そもそも「ダウン」ってなに?

── まず、ふとんに使用する羽毛にはどのような種類があるのでしょうか?

津田さん:基本的には、水鳥である「グース(ガチョウ)」と「ダック(アヒル)」の羽毛を使用します。いわゆる鶏などの陸鳥にはなく、水鳥にしか存在しない「ダウン」という羽毛があり、これがふとんとの相性が非常にいいんです。

「ダウン」は、水鳥の胸の内側に密集している、タンポポの綿毛のような形状の羽毛で、非常に軽く、空気を多く抱え込む性質があり、保温力に優れています。

── ダウンが水鳥だけに存在するのはなぜなのでしょう?

津田さん:これは生物学的な進化の結果と考えられています。水鳥は寒冷地に生息しており、移動のために厳しい環境を飛び続ける必要があります。そのため、胸元にダウンが集中しており、体温を効率よく保ちながら、空気を含み軽量化も図っているんです。こうした構造のおかげで、何千メートル級の高度や氷点下の環境でも飛び続けられるそうですよ。

── 過去には、水鳥以外の羽毛を使用したこともあるのでしょうか?

津田さん:はい、日本の羽毛産業が始まった黎明期には、水鳥ではなく鶏の羽根が使われていたこともあります。当時は登山用の寝袋や防寒着にも利用されていました。

しかし、鶏の羽根は保温性や弾力性が低く、現在の水鳥のダウンには到底及ばないため、次第に使われなくなりました。保温力や弾力性、吸湿・放湿性といった特性を考えると、現時点では水鳥のダウンに勝る素材は見当たりません。そのため、高品質なダウンジャケットやふとんには、グースとダックのダウンが引き続き選ばれているわけです。

【羽毛のキホン➁】“高品質”な羽毛とは?

── 水鳥のダウンが機能性に優れていることがわかりましたが、水鳥のダウンの中でも「高品質」な羽毛とは、具体的にどのような羽毛を指すのでしょうか?

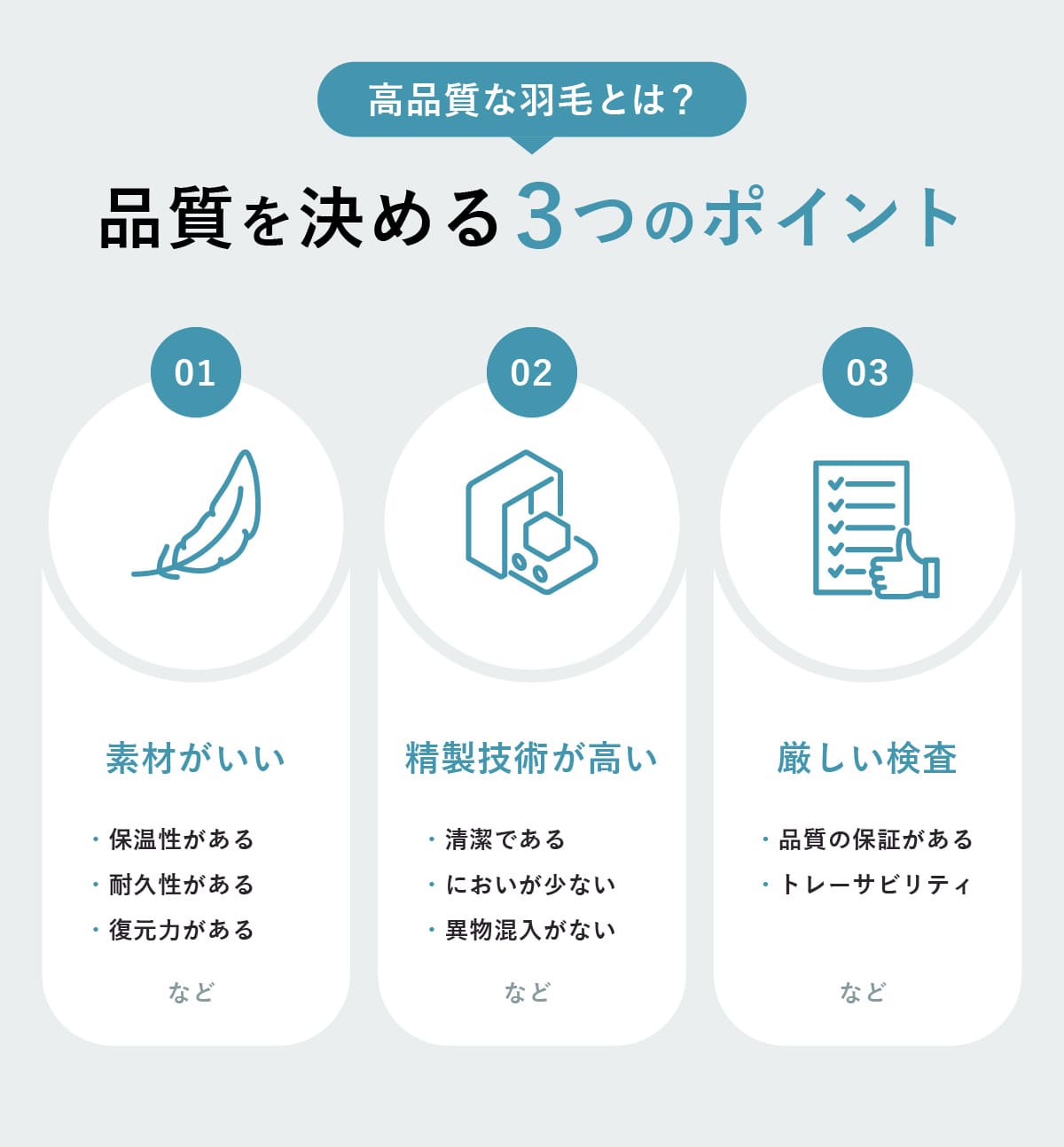

津田さん:当社では、高品質な羽毛とは、「素材のよさ」「精製技術の高さ」「厳しい検査の徹底」の3つの要素が高いレベルで維持されていることが重要だと考えています。

【素材】保温性や耐久性、回復力が重要

── それぞれの要素について、もう少し詳しく教えてください。まず「素材のよさ」についてですが、ふとんにおいてはどのような羽毛が理想的なのでしょうか?

津田さん:ふとんに使用する羽毛はふっくらとしており、保温性や耐久性が高いものが理想です。また、長く使っても形が崩れにくく、使用後にもとの形へと回復する力、いわゆる「復元力」も大切なポイントです。こうした素材の特性は、ふとんの快適さや機能性に直結します。

── 羽毛の機能性は、どのように差がでるのでしょうか?

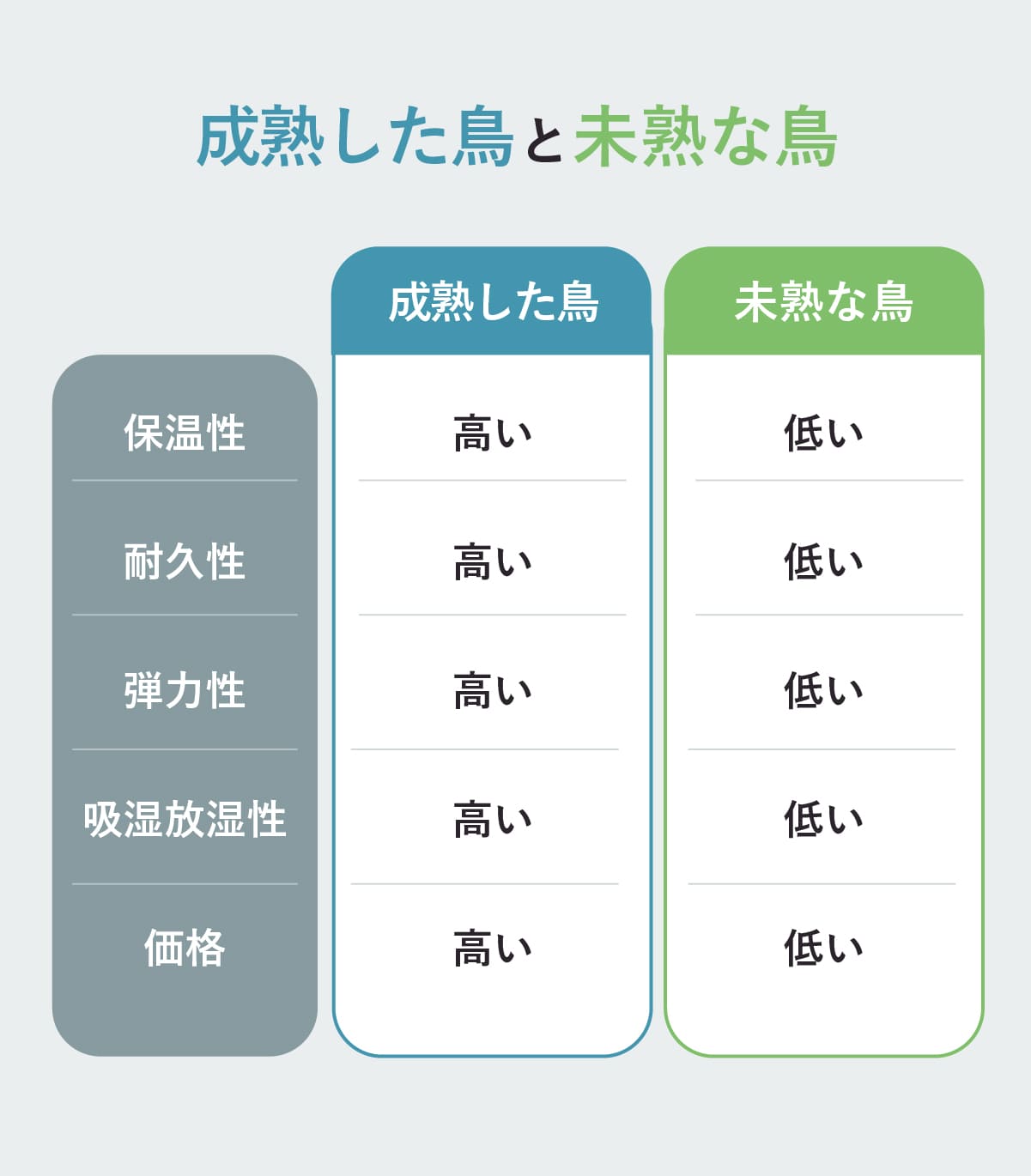

津田さん:まず、ふとんに欠かせない羽毛である「ダウン」は、食肉産業の副産物として得られています。つまり、羽毛だけのために水鳥を飼育することはなく、飼育の目的はあくまで肉の提供にあります。このため、水鳥の飼育期間が短いと、未熟なダウンしか得られないケースがあります。若い水鳥から取れたダウンは未成熟で、小さく密度が低いため、保温性や耐久性が劣ります。

一方、成熟したダウンは、空気をたくさん抱え込むため、断熱効果が高くなり、保温力が向上します。これにより、寒い環境でもしっかりと暖かさを保てます。また、成熟したダウンは「羽枝(うし)」と呼ばれる一本一本の繊維がしっかりしており、使用中の衝撃でちぎれにくく、長期間使用しても弾力性が維持されます。

未熟なダウンの場合、こうした弾力性が弱く、圧力を受けるとすぐに潰れてしまう傾向があります。

── 鳥の飼育期間によって、ダウンの品質に差が出るのですね。耐久性以外の性能面でも、違いはありますか?

津田さん:大きな違いとして「吸湿・放湿性」が挙げられます。

人は睡眠中にコップ一杯分の汗をかくといわれていますが、この湿気を吸収し、外に放出する能力がダウンには求められます。成熟したダウンの方が繊維構造が発達しているため、この吸湿・放湿性に優れ、快適な睡眠環境を維持するのに適しています。

未熟なダウンはこの機能が劣るため、蒸れやすく快適性が損なわれる可能性が高いです。

── 成熟しているかどうかで、機能面にこんなに差が出るのですね。未熟なものと成熟したものでは、価格の差も大きいのでしょうか?

津田さん:はい、その通りです。

たとえば、飼育期間が短い30日未満の若鳥から採れるダウンは、どうしても未熟なものが多くなります。飼育期間が長くなるほど、しっかりと成熟したダウンが得られますが、飼育期間は100日から150日以上が必要となり、その分飼育コストも3倍から5倍に跳ね上がります。

さらに、高品質なダウンは保温性や耐久性、吸湿性といった機能が高い分、ふとんとしての性能も向上します。そのため、こうした高品質なダウンを使った製品は、どうしても価格が上がってしまう傾向にありますね。

── 飼育期間も長く、機能性も高い分、価格に影響が出るわけですね。

津田さん:また、ここ数年は市場の需要の変化も影響しています。世界的に若鳥の柔らかい肉が人気になっているため、成熟した鳥の肉の需要が減少しています。その結果、長期間育てられた鳥のダウンは、供給が減り、希少価値が高まっているのです。需要と供給のバランスの崩れが、成熟したダウンの価格上昇につながっています。

── ダウンジャケットやふとんなどのダウンを使った製品で、価格に差があるのは、こうした羽毛の品質の違いによるものだったんですね。

【精製技術】羽毛の力を引き出し、衛生面を高める

── 続いては、「高品質」な羽毛における3つの要素の2番目、「精製技術の高さ」について教えてください。

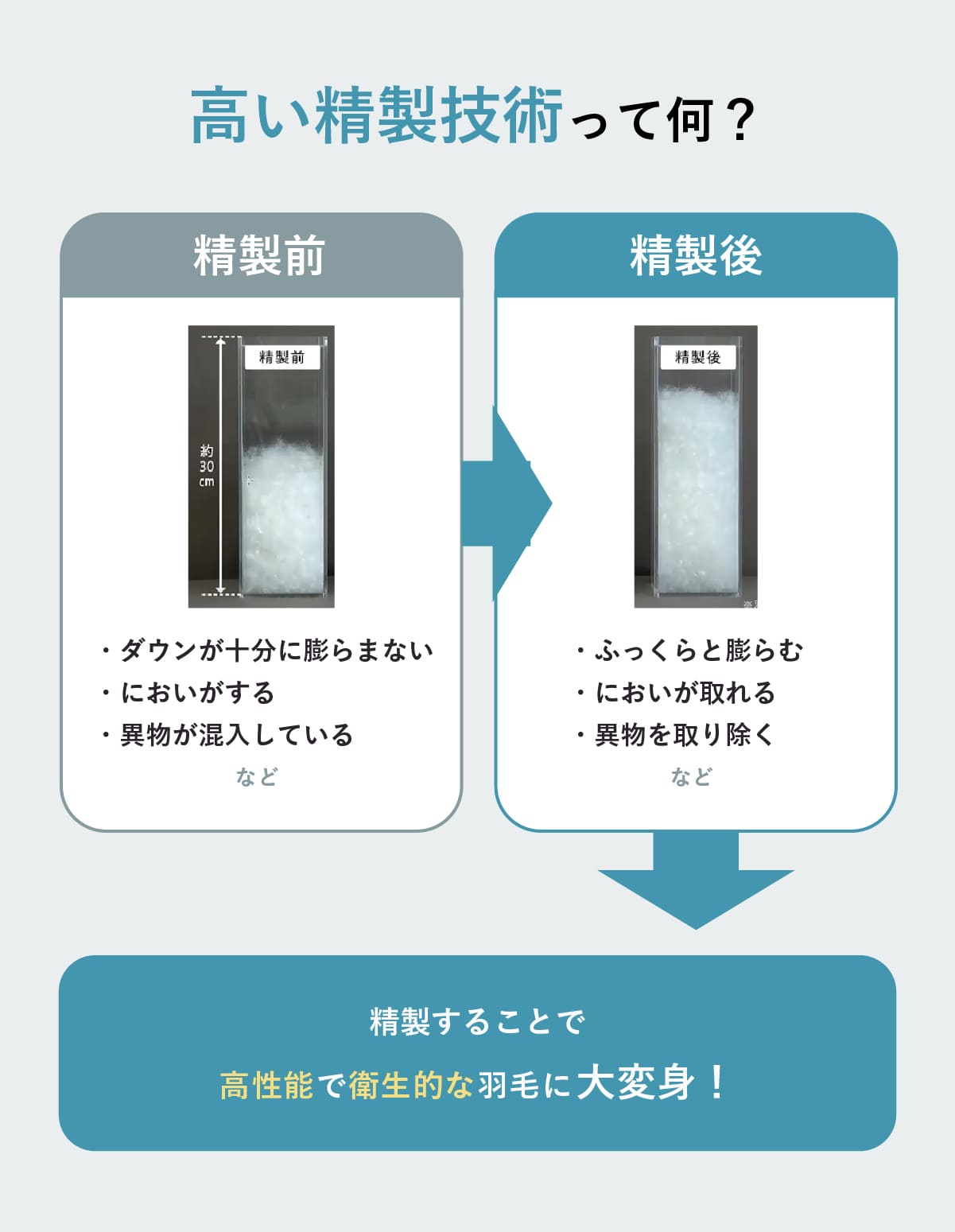

津田さん:はい。高品質な羽毛は「精製技術の高さ」も重要です。ダウンの精製は、より羽毛の力を引き出すため、そしてより安全で衛生的にするために必要不可欠な工程です。

当社では、ダウンを高い技術で丁寧に精製することで、ふっくらと膨らむ「かさの高い」羽毛に仕上げています。

また、天然素材である羽毛は、収穫時に砂やホコリが付着していたり、特有の動物臭が残っていることがあります。そのため、当社では精製でこうした汚れや異物をしっかりと除去します。精製が不十分だと、使用時に不快感を与える可能性がありますが、当社の高い精製技術によって、清潔で快適な製品に仕上げています。

この精製によって、羽毛製品の耐久性と快適性が大幅に向上するんですよ。

── 動物の羽毛ならではの臭いなどの課題も、精製技術でクリアするわけですね。輸入先の海外ではなく、国内で精製することのメリットはあるのですか?

津田さん:当社では、海外で洗浄されたダウンも再度国内の自社工場で丁寧に精製しています。海外の洗浄だけで済ませればコストは大幅に下がりますが、どうしても品質が不安定になることがあります。国内でさらに精製することで、汚れの残りや臭いを完全に取り除き、ホコリも発生しない衛生的な状態に仕上げています。

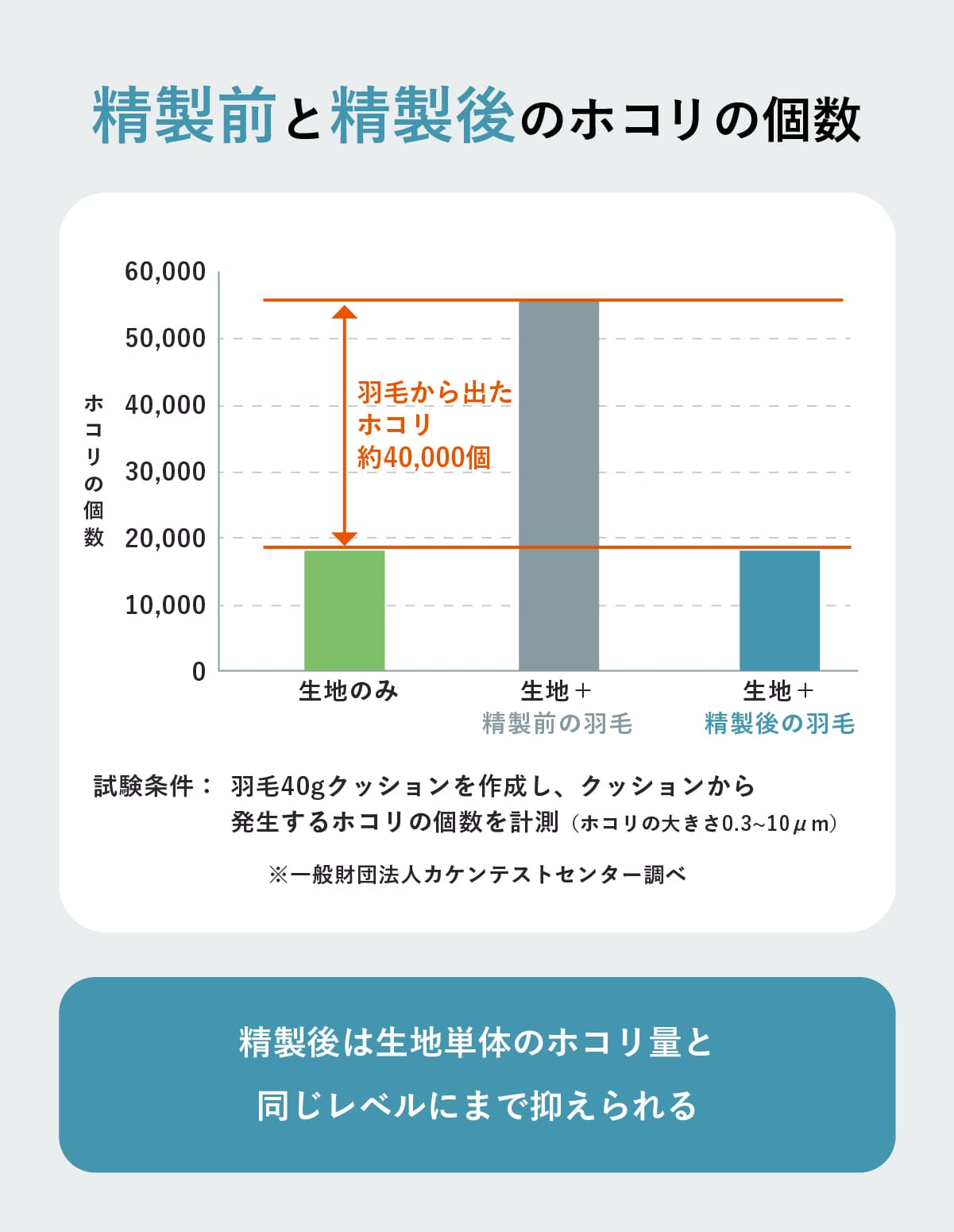

一例として、羽毛クッションを用いてホコリの量を測定する試験を行います。精製前のダウンではホコリが多く出ますが、精製後は生地単体のホコリ量と同じレベルにまで抑えられることを確認しています。

【厳しい検査】徹底的な検査で品質を保証

── それでは、3番目の要素「厳しい検査」についても教えてください。

津田さん:はい、当社では、羽毛は海外から輸入していますが、すべてのロットに対して10項目の厳しい検査基準を設け、工場で徹底的に検査を実施しています。具体的には、異物の混入がないか、品質が安定しているかなどを確認します。これらの基準は業界の標準よりも厳しく設定しており、全項目をクリアした羽毛のみを製品に使用しています。

また、羽毛の供給元から最終製品に至るまでのトレーサビリティ(生産履歴の追跡)もしっかり管理しており、お客さまに安心してご利用いただけるよう心がけています。

── 徹底した精製と検査で、品質が保証されるのですね。

津田さん:はい。その通りです。こうした工程を経ることで、当社の羽毛製品は長期間にわたり快適にご使用いただけるようになっています。

ケアとリフォームで羽毛布団は親子三代で継承できる!

── 羽毛ふとんの品質をできるだけ長く保つために、日常のケアで気をつけるべきポイントがあれば教えてください。

津田さん:羽毛ふとんは正しいお手入れをすることで、快適な状態を長期間保つことができます。

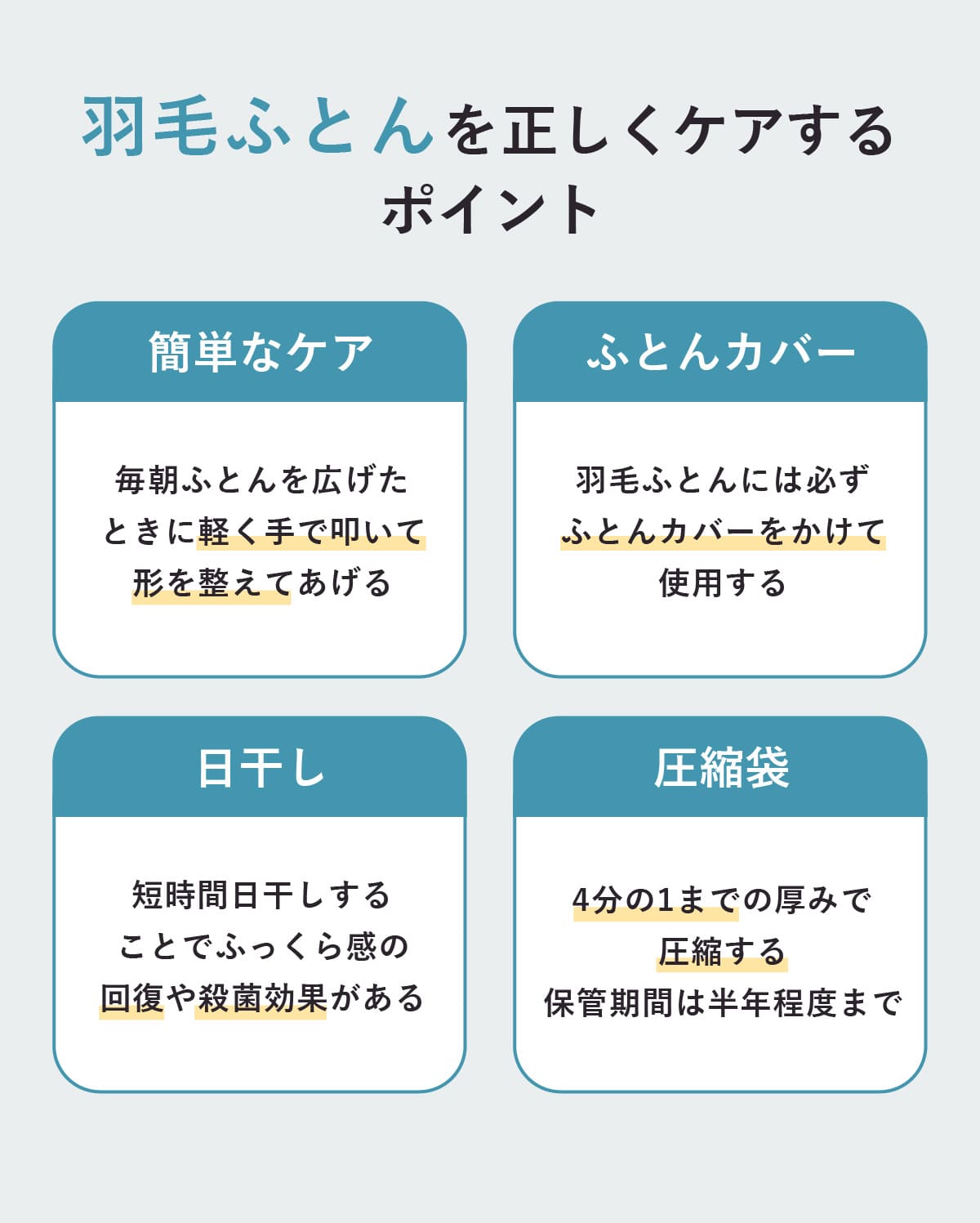

普段の使い方の中でできる簡単なケアとしては、毎朝ふとんを広げたときに、軽く手で叩いて形を整えてあげることです。これにより、羽毛が絡むのを防ぎ、ふんわりと膨らんで空気を多く含む状態に戻しやすくなります。こうした手間を毎日少しずつかけてあげるだけで、ふとんの膨らみを保ち、保温性も維持できますよ。

── 陰干しのほうが良いという話もありますし、日干しの効果についていろいろな意見がありますが、どのようにするのがよいでしょうか?

津田さん:確かに「紫外線が生地や羽毛にダメージを与える」という意見もあり、長時間の直射日光は避けたほうがいいです。当社では、月に2〜3回程度、表・裏各1時間程度であれば、カバーをかけたまま日干ししても問題ないと考えています。

ただ、朝から夕方まで干しっぱなしにするのはやりすぎで、生地や羽毛が傷んでしまう可能性があるため、注意が必要です。

陰干しも生地の劣化を防ぎながら湿気を飛ばすためにいい方法です。ただし、羽毛ふとんの場合は、短時間日干しすることで、ふっくら感を回復させ、同時に殺菌効果も期待できます。

ですので、天気のよい日には、カバーをかけて1時間程度干すのが理想的ですね。

── 短時間であれば、ふとんを日干しするのも効果的なんですね。夏場など、羽毛ふとんを使わない期間は、圧縮袋で収納する人も多いと思いますが、圧縮はふとんにとってよくないのでしょうか?

津田さん:そうですね。羽毛ふとんを圧縮して収納するのは、あまりおすすめできません。

羽毛はデリケートな素材ですので、長期間ギュッと圧縮してしまうと、膨らみが回復しにくくなり、保温力も落ちてしまいます。羽毛はふわっと空気を含むことで保温性を発揮するので、一度潰れた状態で「記憶」されてしまうと、もとの性能を取り戻すのが難しくなるんです。壊れて使えなくなるわけではありませんが、せっかくの羽毛のよさが十分に発揮されなくなります。

もし圧縮袋を使う場合は、4分の1程度の厚みで圧縮を止め、過度に潰さないようにするのがポイントです。また、半年以上の保管はおこなわない方がよいでしょう。

── やはり圧縮は、ふとんの機能を損なうリスクがあるのですね。圧縮以外でおすすめの収納方法はありますか?

津田さん:一番のおすすめは、通気性のあるケースを使って収納することです。圧縮のリスクを避け、通気性を意識した収納を心がけることが、ふとんの機能を維持するための鍵になります。市販されているふとん用の袋などを活用し、圧縮しすぎずふんわりと収納するのが理想的です。

また、収納場所に防虫剤を入れることで、湿気や虫害からふとんを守ることも大切です。押し入れやクローゼットがない場合でも、空気がこもらないよう工夫することが重要ですね。

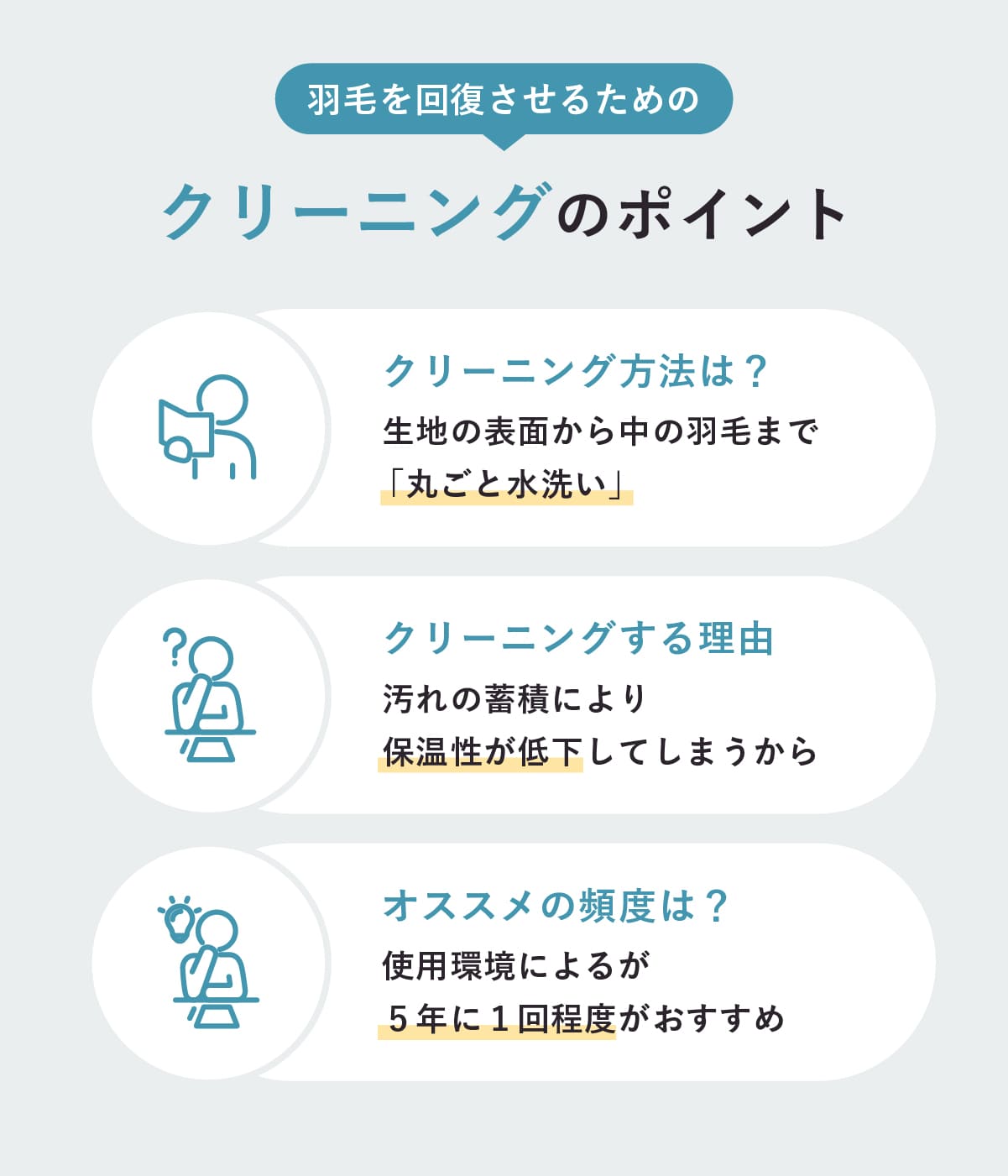

羽毛を回復させる“羽毛ふとんクリーニング”

津田さん:当社では羽毛ふとんの販売だけでなく、アフターケアとして、羽毛ふとんクリーニングや羽毛ふとんリフォームもおこなっています。羽毛ふとんは使い続けると次第にヘタってしまうので、定期的なクリーニングをおすすめしています。

── 羽毛ふとんクリーニングはどのようにおこなわれるのでしょうか?

津田さん:クリーニングでは、ふとんを一度解体するわけではなく、「丸ごと水洗い」をおこなってます。家庭用の洗濯機とは異なる専用の機械を使って、生地の表面から中の羽毛までしっかり洗い上げます。これによって、羽毛がふんわりと回復します。

ただし、洗濯によって羽毛が固まってしまうことがあるので、当社ではクリーニング後に手作業で羽毛を優しく叩いてほぐし、もとのふんわり感を取り戻すようにしています。この細やかなケアが当社のクリーニングの特長です。

── どのくらいの頻度でクリーニングが必要になるのでしょうか?

津田さん:ふとんの寿命は、使用環境やメンテナンスの頻度によって大きく変わりますが、一般的な目安としては5年に1回程度のクリーニングをおすすめしています。このタイミングで生地の汚れや、羽毛に蓄積した汗の成分等を洗い流すと、かなりふっくらとしてきます。新品同様とまではいきませんが、快適さをかなり取り戻すことができるんですよ。

新たな用途に作り替える“羽毛ふとんリフォーム”

津田さん:クリーニングだけでは膨らみが回復しない場合は、新たな製品に作り替える羽毛ふとんリフォームや、ご不要になった場合は弊社で引取りさせていただいて、有効活用に繋げることもおこなっています。

── クリーニングだけでなく、リフォームもあるんですね!

津田さん:はい。たとえば、結婚のときに両親から持たせてもらった羽毛ふとんを、次の世代である娘さんに渡すためにリフォームする、といったケースもあります。思い出の詰まった羽毛ふとんを、新しい形で使い続けるのはとても素敵なことですよね。

また、当社は、自社工場を持っている点が大きな強みで、企画から製造、販売まで一貫して自社でおこなっているため、お客さまのニーズに合わせた柔軟なサービス提供が可能です。羽毛ふとんから羽毛ふとんへのリフォームだけでなく、寝袋やクッションなど、ほかのアイテムに作り替えることも可能です。

こうした対応は、長く愛用されたふとんが新しい形で再び使われ続ける点で、お客さまからも好評です。

── クリーニングとリフォームの両方を活用することで、長く使い続けることができますね。

津田さん:そうですね。羽毛ふとんは適切にメンテナンスをおこなえば、何十年も快適に使い続けることができます。

定期的なクリーニングで汚れを落とし、膨らみを回復させれば、快適さを維持しながら長く使えます。さらに、リフォームすることで、ふとんに新たな命を吹き込むことも可能です。羽毛ふとんリフォームはただの修理ではなく、思い出を次の世代へとつなぐ手段にもなります。お客さまから「両親のふとんをリフォームして子どもに使わせたい」というお声をいただくことも多く、そのたびに嬉しく思います。

羽毛ふとんは日々の暮らしに寄り添う存在ですから、メンテナンスを怠らず、長く大切に使い続けていただけることが、私たちにとっても大きな喜びです。

── 今日は貴重なお話をありがとうございます。長く使い続けられるという点はもちろん、ただ同じ羽毛ふとんを使い続けるだけでなく、形を変えて次世代へ受け継ぐことができるというのも素敵ですね。

津田さん:こちらこそありがとうございます。

羽毛ふとんは家族の思い出が詰まった特別な存在です。親から子へ、そして孫へと長年受け継がれていくことで、単なる「寝具」を超えた価値を持つと私たちは考えています。

こうした羽毛ふとんリフォームは、愛着あるふとんを無駄にすることなく、思い出ごと新しい形にする一つの方法として、多くの人に知っていただきたいです。

Wellulu編集後記:

羽毛ふとんは適切にメンテナンスを行えば何十年も使用することができると知り、日々のメンテナンスやクリーニングの大切さを改めて感じられる取材でした。羽毛ふとんはイベントなど節目の際に買うことが多いと思うので、今回学んだふとんの選び方やメンテナンスの仕方を参考に、長く使えるふとんにしていきたいです。