気候変動や資源の枯渇といった環境課題が深刻化する中で、住まい選びの新たな基準として「サステナビリティ」への注目が高まっている。単なる快適性や利便性だけでなく、「日々の暮らしの中で、どれだけ環境に配慮した選択ができるか」が重要な評価軸となりつつある。

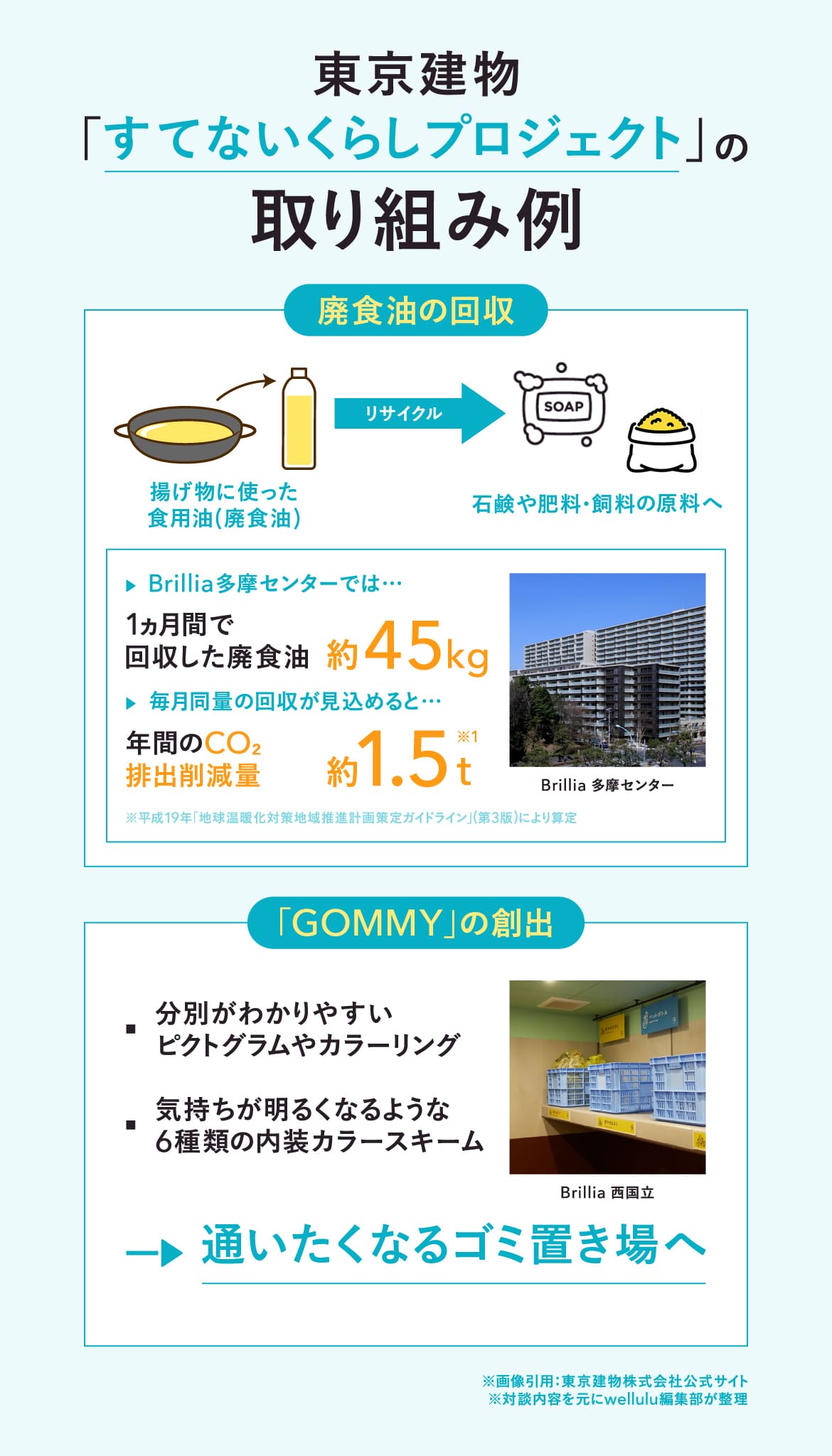

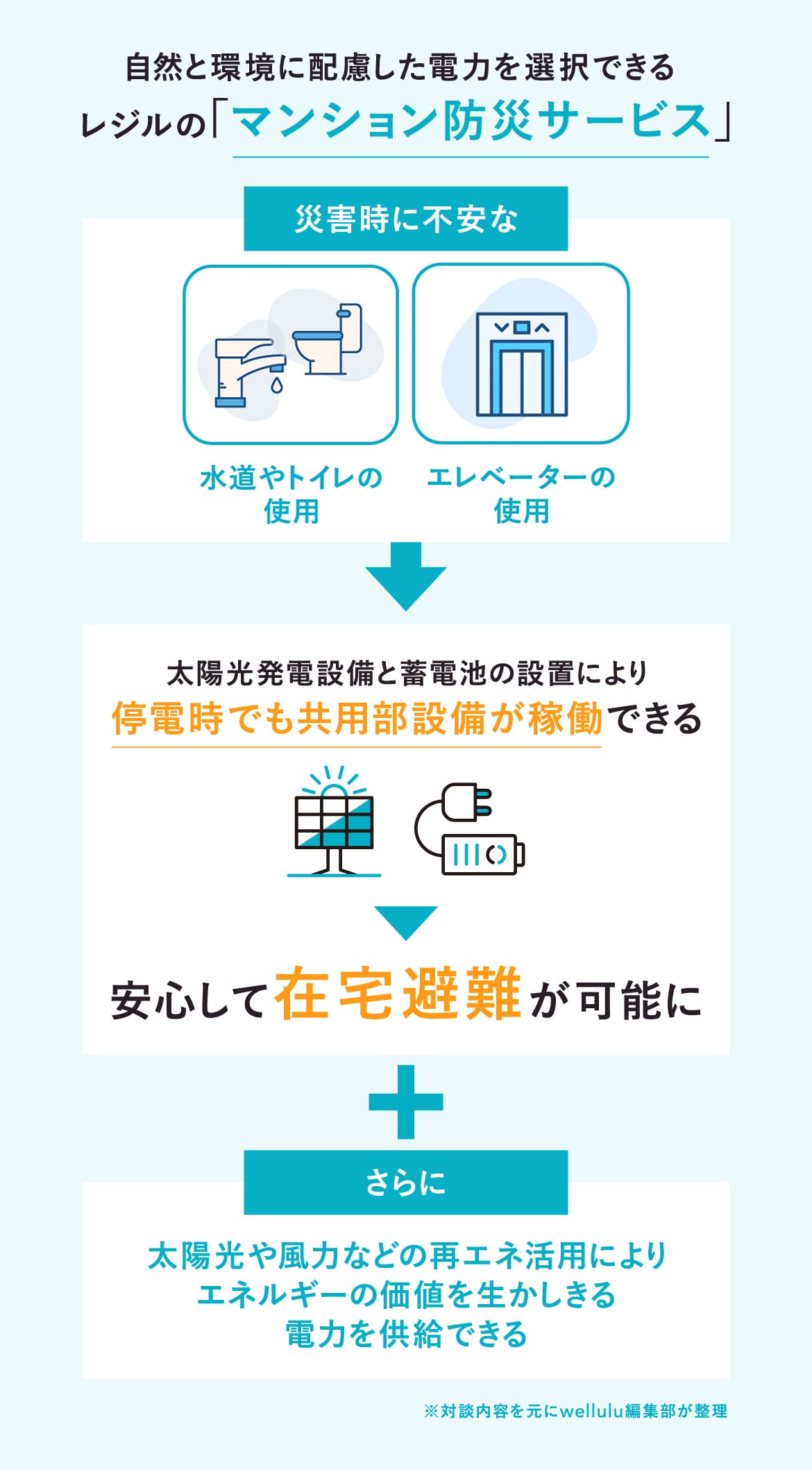

東京建物株式会社が推進する「すてないくらしプロジェクト」は、廃食油の回収システムやデザイン性の高いゴミ置き場「GOMMY(ゴミー)」の導入を通じて、住民が自然に資源循環に参加できる仕組みを構築している。そして、レジル株式会社は屋根置きの太陽光発電設備(オンサイトPPA(※1))と非化石証書を活用したCO₂排出実質ゼロの電力供給に加え、蓄電池を設置することで、環境配慮と災害対策を両立させるソリューション「マンション防災サービス」を提供している。

住民の行動意識をうながす仕掛けと、暮らしの中で自然と環境貢献がかなう仕組み。それぞれのアプローチをもつ両社の取り組みは、都市型マンションの新しいスタンダードをどう創り上げているのか。

今回は、東京建物株式会社 住宅エンジニアリング部の幸地浩一郎氏と水村真奈氏、レジル株式会社 分散型エネルギー事業本部 第一営業グループの小林孝幸氏に、「すてないこと」から始まるサステナブルな選択肢がどのように都市型マンションの新しい在り方を提示しているのか、お話を伺った。

幸地 浩一郎さん

東京建物株式会社 住宅エンジニアリング部

建築企画1グループ グループリーダー

水村 真奈さん

東京建物株式会社 住宅エンジニアリング部

建築企画1グループ 兼 建築企画2グループ 課長代理

すてないくらしプロジェクトでは分譲マンション・賃貸マンションへの導入推進・体制整備を担当。共創プロジェクト「bloomoi」やグッドデザイン賞などブランド横断的な業務にも携わる。

小林 孝幸さん

レジル株式会社 分散型エネルギー事業本部 第一営業グループ 営業開発チーム マネージャー

2020年に中央電力株式会社(現レジル株式会社)に入社。カスタマーサービス部門で顧客対応に従事。現在は、「マンション一括受電サービス」(※2)や「マンション防災サービス」を展開する新築領域専門の営業部隊を率い、デベロッパーとの連携を強化している。

※1 オンサイトPPA

※2 マンション全体の電気を一括で購入し、工場やテナントビルと同じ高圧契約に変更することで、電気料金の単価を引き下げる仕組み。

「出すだけの手軽さが行動を変えた」——廃食油の回収から始まる循環型社会への第一歩

ーー最初に東京建物さまの企業概要と、お二人のご担当について教えてください。

幸地:当社は1896年(明治29年)創業の日本で最も歴史ある総合不動産会社です。オフィスビル、分譲・賃貸マンション、商業施設、ホテル、物流施設に加え、近年では公園なども手掛けています。私は住宅エンジニアリング部に所属し、分譲・賃貸マンションの商品企画などの各種ルールの策定や、ZEH-Mなどの環境施策の推進業務を担っています。

私はグループリーダーとして全般を担当しており、レジルさまとは脱炭素に向けた電力の活用の協議をさせていただいています。

水村:私は幸地と同じく住宅エンジニアリング部に所属し、これから詳しくお話しする「すてないくらしプロジェクト」では物件導入の推進や体制整備などを担当し、その他共創プロジェクト「bloomoi」やグッドデザイン賞などブランド横断的な業務も担っています。すてないくらしプロジェクトにおいては、具体的には、当社が開発した物件への廃食油回収スキームの導入や、新築物件のゴミ置き場への「GOMMY」導入などを担当しています。

ーー「すてないくらしプロジェクト」はどのような住民ニーズから始まりましたか。その中でも、廃食油の回収に注目された背景を教えてください。

幸地:「すてないくらしプロジェクト」が立ち上がったきっかけは、住宅事業において廃棄物削減に取り組むことに対する必要性を強く感じたことでした。

当社はこれまで、オフィスビルや商業施設において、テナントと協力しながら廃棄物削減の仕組みづくりを進めてきました。しかし、住宅では物件の引き渡し後の接点が少なく、さらに廃棄物回収は行政の無料回収が前提となっているため、住民の関心が高まりにくい状況にありました。

そのような課題を踏まえ、当社が分譲したマンションにお住まいの方々を対象にアンケート調査を実施したところ、意外にも多くの方が「ごみ問題に関心はあるが、何をすればいいのかわからない」「取り組むための仕組みがあれば参加したい」といった声を寄せてくださいました。この調査結果を受けて、私たちは「循環型社会推進ガイドライン」を策定し、住民の方々とともに取り組める具体的なアクションを検討しました。

そこから私たちがまず着目したのがキッチンから出る廃食油の回収です。SAF(持続可能な航空燃料)(※3)への世間の関心が高まっており、廃食油の再利用という視点は社会的にもタイムリーでした。

加えて、ある調査結果から、家庭で使われた油の約9割が廃棄されていることを知りました。そこで、集まって住むマンションの特性を生かして効率的に回収できる仕組みづくりに取り組み、お引き渡し済みであるBrillia多摩センターでの廃食油回収実証を始めました。

当初はごみ置き場に専用の回収ボックスを設置する形式でスタートし、住民の方々にペットボトルに廃食油を入れて出してもらっていました。その結果、1ヵ月間で約45㎏の廃食油を回収することができ、当初の予想をはるかに上回る成果を得ることができました。入居者の方・回収事業者の方、双方から好評であったことから、Brillia多摩センター以外の物件にも順次展開を進めることにしたのです。

その後、より省スペースで効率的に設置ができるように、コーヒーショップの飲み残し回収容器のような、流し込み型の回収ボックスの設置に切り替えています。

ーー廃食油回収の仕組みを導入したことで、住民からどのような反応が寄せられましたか。

幸地:想定以上に好意的な声をいただいています。中でも多かったのが「処理が簡単になって助かる」という反応です。たとえば、「これまでは廃油の処理が面倒で揚げ物を控えていたが、今はボトルに詰めて出すだけなので、気軽に揚げ物をつくれるようになった」という声がありました。回収の手軽さが、生活の選択肢を広げるきっかけにもなっているようです。

また、居住者の方だけでなく、マンションの清掃員の方からも嬉しい報告がありました。以前は、ごみ袋に入れた廃油が漏れて床を汚すことが多く、掃除が大変だったそうですが、回収方式が変わったことでそうしたトラブルが大きく減ったとのことです。清掃環境の改善にもつながったのは予想外の成果でした。

ーーゴミ置き場のデザイン改善や「GOMMY」の設置は、どのような思想から生まれたのでしょうか。

水村:従来のマンションのゴミ置き場には、「汚い」「近寄りたくない」といったネガティブなイメージがつきものでした。その結果、適切な分別がされにくくなり、廃棄物削減の妨げにもなっていました。

そこで、当社のマンションブランドBrilliaから生まれた、住まいと暮らしの共創プロジェクト「bloomoi(ブルーモワ)」(※4)が、「通いたくなるごみ置き場」という新しいコンセプトをもとに開発したのが「GOMMY」です。

「GOMMY」では分別ルールがすぐに理解できるようにカラーリングされた表示や、コミュニケーションデザイナーによるユニークなピクトグラムを導入しています。内装には6種類のカラースキームを用意し、お子さんと一緒に足を運んでも気持ちが明るくなるような雰囲気の空間を意識しました。現在では、Brilliaの新築物件には標準仕様として「GOMMY」の導入を進めており、ごみ置き場の在り方そのものを変える取り組みとして広がりを見せています。

「すてない」を暮らしの新しいスタンダードに。住民・社員の意識が共鳴する仕組みづくり

ーー「すてないくらしプロジェクト」を通じて、サステナブルな住まいに対する住民の期待や行動に変化を感じますか。住民とのやり取りで印象に残ったエピソードや気づきがあれば教えてください。

幸地:今回の廃食油回収をきっかけに、住民の方々からは「他にもできることがあるのではないか」との声もいただきました。当社としても、最終的な目標はさらなる廃棄物の削減にあります。その実現には、リサイクルやリユースが可能な品目をきちんと分別し、資源として有効活用できる回収の仕組みを整えることが重要です。今後は、対象となる回収品目の拡大にも取り組んでいきたいと考えています。

それに加えて、当社社員の意識にも大きな変化が見られるようになりました。ゴミ置き場のデザインや構造を改善する必要性を意識するようになるメンバーも増えてきています。実際に、美しく整備されたごみ置き場を見て驚かれるお客さまもいらっしゃり、こうした環境づくりが当社のブランド価値の向上にもつながっていると感じています。

水村:Brillia多摩センターでの試験導入では、住民の方々が自主的にポスターを作成し、取り組みを住民同士で広めてくださったことが印象的でした。

住民主体での推進はあまり想定していなかったことですが、適切な仕組みを整えることができれば、自然と参加の輪が広がっていくことを実感した出来事でした。

さらに、小学生などのお子さんも積極的に参加してくれていて、家庭の活動と学校教育がSDGs(持続可能な開発目標)を軸に連動し、よい循環が生まれているのも嬉しい変化です。

暮らしの中で無意識に脱炭素を実現する。レジル社の再エネ電力供給モデルが支える新しい都市インフラ

ーーレジル社の「マンション防災サービス」の特徴を教えてください。

小林:当社の「マンション防災サービス」は、「CO₂排出実質ゼロの電力供給」による環境への配慮と、太陽光発電設備・蓄電池による防災対策を両立している点が特長です。

特に「サステナビリティ」の面でご評価いただいている「CO2排出量実質ゼロの電力供給」は、マンションに太陽光発電設備を設置しオンサイトPPAの仕組みを用います。さらにこれに加えて、太陽光発電設備だけではまかないきれない部分については、電力市場から調達し、その電力にも非化石証書(※5)を付与することによって、電力全体としてのCO₂排出量を実質的にゼロにしています。

非化石証書とは、「非化石電源」で発電された電気に付随する「環境価値」を証書化したものです。これを購入し電力に付帯させることで、その電力の環境価値が補われ、CO₂排出実質ゼロの扱いになります。この仕組みはカーボン・オフセットの一つとされており、Scope2(※6)の削減にも有効です。

ーー「マンション防災サービス」は非常時(災害時)の電源確保としても機能する点が特長ですが、防災観点での反響はありましたか。

小林:「マンション防災サービス」では、太陽光発電設備と蓄電池を活用することで、停電時にも共用部の設備を稼働できる仕組みを構築しています。たとえば、給水ポンプやエレベーター、廊下の照明などが非常時にも使用可能となり、在宅避難中の最低限の生活環境の維持が可能になります。

実際にマンションの住民を対象に行なったアンケートでは、非常時において「水の使用」や「エレベーターの使用」を求める声が多く寄せられました。こうしたニーズに対し、当社では太陽光発電設備と蓄電池による自立型の電力供給体制を整えることで、非常時の生活インフラを支えるサービスを提供しています。災害に強いマンションとしての価値向上にもつながっており、多くのお客さまから高い評価をいただいています。

ーー東京建物のように、住民起点のサステナビリティに取り組むパートナーとの連携に、どのような可能性を感じますか。

小林:東京建物さまの「すてないくらしプロジェクト」は、当社のビジョンとも非常に親和性が高い取り組みだと強く感じており、環境保全の観点でさらなる価値共創ができると確信しています。

現在使われている電力の大半は化石燃料由来であり、エネルギーを生み出す過程でCO₂が排出されます。それに対して、当社は社会の持続可能性に貢献すべく、CO₂排出量が実質ゼロの電力供給を行っています。

そのような点においても、多くの住宅ブランドを展開している東京建物さまと連携することの意義は非常に大きいと感じています。

ーー「脱炭素を、難問にしない」というミッションのもと、生活の中で意識せずとも環境に貢献できる仕組みをどう設計していますか。

小林:当社は「誰かの努力や我慢に頼ることなく、暮らしの中で自然と社会課題の解決に関われる仕組み」を重視して事業運営を行っています。

その一環として展開しているのが、「マンション防災サービス」です。このサービスでは、当社が初期費用を負担して太陽光発電設備と蓄電池を設置し、住民の方々には「防災」というメリットをご提供しています。その一方で、供給している電力は太陽光や非化石証書によって実質再生可能エネルギーです。住民の方々は環境配慮のために追加で金銭的な負担をすることなく、「安心だから」という理由でこのサービスを選んでいただけたら、いつの間にか環境にやさしい暮らしができる、という仕組みなんです。

この仕組みを実現するために、マンションに導入した太陽光発電設備や蓄電池を当社がAIやデジタル技術で最適に制御しています。これによって電力を有効活用し、再エネ化、カーボンオフセット、さらに災害時のレジリエンス強化といった複数の価値を同時に叶えているのです。

これからのマンションは、快適×環境×共創が基本となる——住まい起点で広がるマンションの新基準

ーー住まいの中で「環境配慮」が自然に実現されることには、どのような意義があると考えていますか。

水村:住まいは、日々の暮らしの中心にある存在です。住まいの中で環境への配慮に触れられるきっかけがあるということは、住民の方々にとって有益なことだと考えています。

実際、Brillia多摩センターの取り組みでは、子どもたちが環境問題に関する活動を、特別なものではなく日常の一部として体験できていました。このような環境があることで、環境配慮の行動が「自然に身につく習慣」として根付いていく。これは、子どもたちの将来の意識形成においても、とても意義深いことだと思います。

幸地:私も水村と同様に、住まいの中で環境配慮が自然に実現されることには大きな意義があると考えています。

当社では、社会全体の価値観の変化を受け、デベロッパーとしてどのように環境や社会課題に貢献できるかを常に考えながら、さまざまな取り組みを進めてきました。当初は、各社が独自のアイデアを競い合うような形で進んでいましたが、近年では競争よりも協働のほうが成果を上げられるという認識が広がりつつあります。

たとえば、生物多様性の分野では複数のマンションで「みどりのネットワーク」を連続的に整備することで、小鳥などの生き物が移動しやすくなります。単独での実施よりも広域的な効果が期待できる事例の一つです。今後は、企業単独での取り組みにとどまらず、地域や業界を超えた連携がますます重要になると考えています。

ーー今後、廃食油回収や「CO₂排出実質ゼロの電力供給」といった取り組みは、都市型マンションの新しい”標準”になると思われますか。

幸地:このような取り組みは都市型マンションの新しい標準になると考えています。当社でも、新築・既存を問わず、全物件への導入を積極的に進めているところです。実際、同業他社にも同様の動きが広がりつつあり、将来的には業界全体で連携しながら効率的に推進していくことが重要だと感じています。

また、民間主導の取り組みが広がれば、行政の方針にも影響を与える可能性があります。制度化が難しい分野はまず民間が試行し、その成果をもとに仕組み化するのが現実的です。将来的には、こうした取り組みが社会インフラに組み込まれていくのではないかとも考えています。

水村:私も新たなスタンダードになる可能性は高いと思います。実際にマンションを購入される方や入居される方は環境配慮への意識が高い傾向にあります。単なる高級マンションではなく、社会的意義を重視して住まいを選ぶ傾向が強まっているのではないかなと感じます。そうした流れを受けて、当社としても社会のニーズに応えるマンションづくりを実施していくことは自然な流れだと思います。

小林:東京建物さまのような歴史あるデベロッパーと協働することで、他の不動産会社との連携にも広がりが期待されます。このような取り組みが業界の当たり前となっていけば、社会全体に対して大きなインパクトを与えられるはずです。当社としても、今後さらに力を入れて取り組んでいきたいと考えています。

ーー生活者・デベロッパー・エネルギー企業がともに創る「サステナブルな都市生活」とは何でしょうか。

幸地:「サステナブルな都市生活」をつくりあげるためには、レジルさまの取り組みのように、環境への配慮が日常生活の中で無理なく実現されることが重要だと考えています。当社でも、マンションの設計やサービスを通じて、住民の方々が意識せずとも環境に配慮した暮らしにつながる仕組みづくりに取り組んでいます。

今後も、各社がそれぞれの強みを持ち寄りながら、よりよい形でサステナビリティを実現していけるよう、新たなサービスや仕組みの検討を進めていきたいと考えています。

水村:今回の取り組みを通して実感したのは、住民の方々にシステムを提供する前に、「自走できる状態」をどれだけ丁寧につくり込めるかが非常に重要だということです。そして、単に導入するだけでなく、「どう伝えるか」「どう参加してもらうか」といったプロモーションの視点も不可欠だと強く感じました。

今後も、レジルさまをはじめとしたパートナーと連携しながら、それぞれの立場でできることを重ね、持続可能な社会の実現に貢献していきたいです。

小林:私たちが考える「サステナブルな都市生活」とは、環境への配慮、防災性、そして日々の利便性を無理なく両立した、新しい都市型の居住スタイルです。当社は、誰もが無意識のうちに脱炭素や循環型社会に参加できるよう、仕組みと技術の両面から支援することを重視しています。

具体的には、個々のマンションでの太陽光発電設備や蓄電池の活用にとどまらず、地域全体をつなぐエネルギーネットワークの構築を目指しています。東京建物さまのようなデベロッパーとの連携によって、このネットワークの実現はさらに加速すると確信しています。

将来的には、まちづくり全体の視点から地産地消の電力を効率的に循環させ、当社がハブとなって各社のサービスや技術をつなぎ、新たな都市モデルを共創していきたいと考えています。

レジル株式会社:

脱炭素とレジリエンスの両立を目指す「分散型エネルギー事業」、再エネの調達・供給を通じてカーボンニュートラルの実現を支援する「グリーンエネルギー事業」、デジタル技術を活用して経営効率化と環境への投資余力を創出する「エネルギーDX事業」の3つの事業を展開。

「分散型エネルギー事業」における、マンションのレジリエンス強化を目的とした「マンション防災サービス」では一括受電の仕組みと太陽光発電設備と蓄電池を活用し、災害時におけるマンション内の生活環境維持を支援している。CO₂排出実質ゼロの電力供給やEV充電設備の提供など、マンションの価値向上にも寄与している。

東京建物株式会社:

1896年(明治29年)に安田善次郎によって設立された日本最古の総合不動産会社。オフィスビル、住宅、商業施設、物流施設、ホテル、駐車場などの開発・運営を展開している。今回取り上げた「すてないくらしプロジェクト」は、東京建物のマテリアリティ(重要課題)の一つである「循環型社会の推進」に基づく取り組みで、2024年1月より分譲マンションブランド「Brillia」において本格始動。廃食油の回収や通いたくなるゴミ置き場「GOMMY」の導入など、「えらぶ」「わける」「うまれかわる」をキーワードに住民が無意識に環境配慮できる住環境づくりを推進している。

※3 SAF(持続可能な航空燃料)

飛行機もクリーンな乗り物に!持続可能なジェット燃料「SAF」とは?

※4 bloomoi(ブルーモワ)

※5 非化石証書

2018年5月から始まる「非化石証書」で、CO2フリーの電気の購入も可能に?

「非化石証書」を利用して、自社のCO2削減に役立てる先進企業

※6 Scope2

知っておきたいサステナビリティの基礎用語~サプライチェーンの排出量のものさし「スコープ1・2・3」とは

参考文献

分譲マンション・賃貸マンションの商品企画全般の体制整備や、ZEH-Mなどの環境施策の推進を担当している。