現在、世界中の森林は減少傾向にある。このまま森林破壊が進むと、さらに生態系や気候への影響が悪化する可能性が高く、世界的にも森林を守ることは大きな課題となっている。

本記事では森林破壊の原因や現状、国内外で取り組まれている対策のほか、森林を守るために消費者ができる取り組みや、森林破壊に関する気になる質問について専門家に取材し、その内容を踏まえてWellulu編集部でまとめた。

今回お話を聞いた専門家

田沼 俊剛さん

WWFジャパン 森林グループ

森林破壊とは?

農地開発による土地転換や伐採など、人間活動によって森林面積が減少し、世界的に問題視されている森林破壊の問題。ここでは以下について解説していく。

・世界の森林破壊の実態

森林破壊の定義

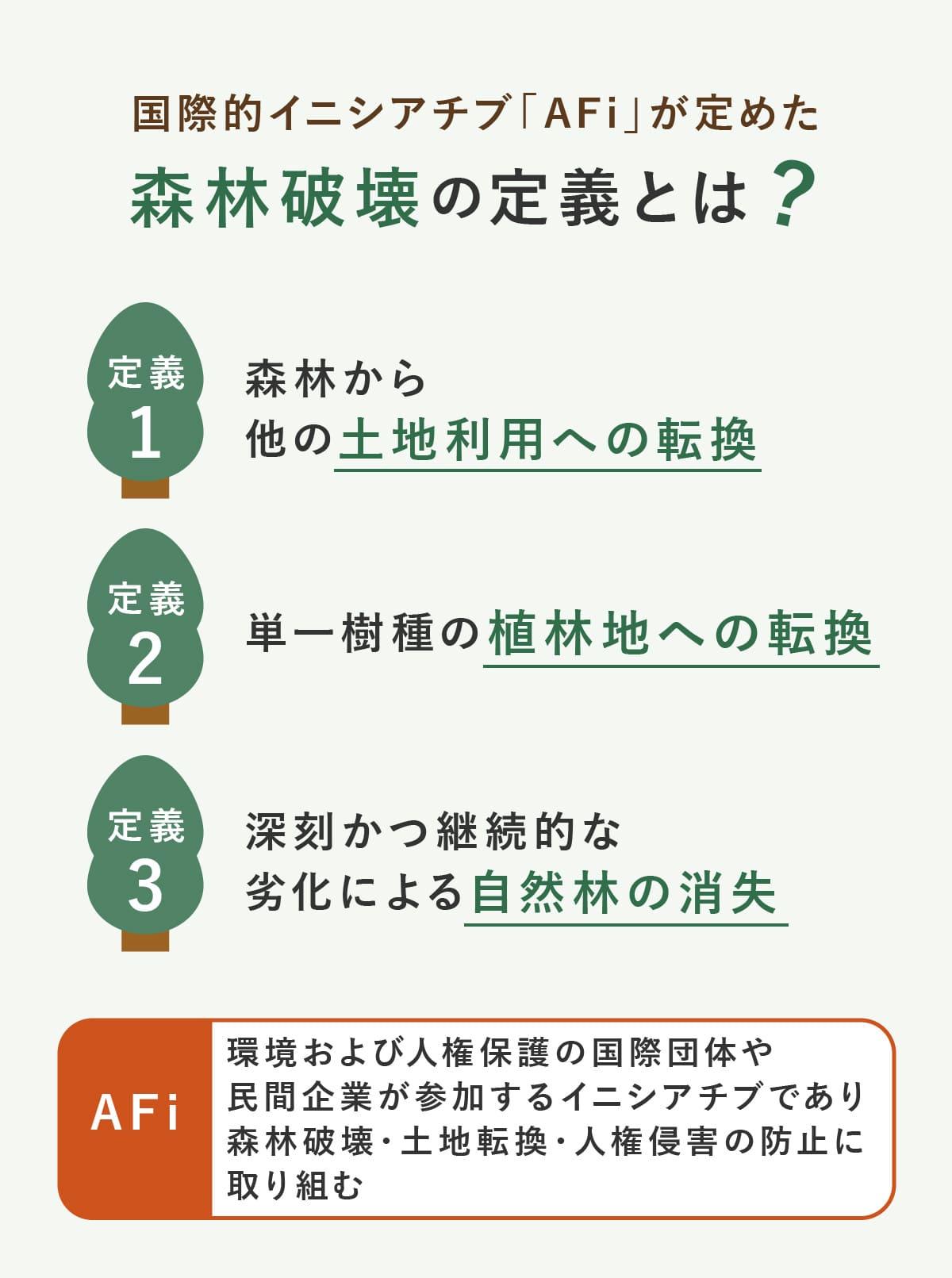

出典:Accountability Framework Initiative(AFi)(Wellulu編集部にて一部改変し転載)

「何をもって森林破壊を指すのか?」その定義は団体によって異なるが、森林破壊および土地転換ゼロを目指す国際的なイニシアチブ「Accountability Framework Initiative(AFi)」では、以下のように定義している。

1.農地や都市への転換

自然林が伐採され、農地や都市に変えられることで生態系が破壊される。

2.単一樹種の植林地化

多様な自然林が伐採され、紙パルプの原料となるアカシアやユーカリなど単一種が植えられる植林地に転換されることで、生物多様性が失われる。

3.土壌劣化による消失

森林が完全に破壊されるわけではないが、土地の生産能力や生態系の機能が低下する現象。粗放な農業・森林伐採・土壌侵食・気候変動など原因はさまざまである。

これらは経済的利益の優先や管理不足が原因で、環境破壊と深刻な生態系の損失を引き起こす。持続可能な森林保全を実現するには、土地転換の抑制がポイントとなっている。

世界の森林破壊の実態

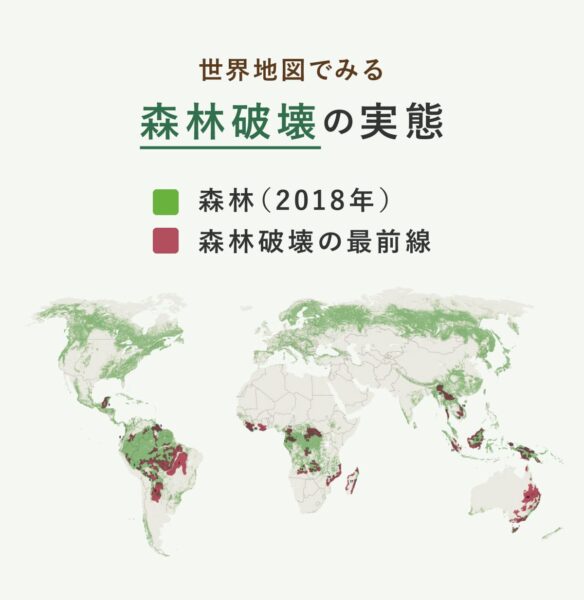

出典:WWF『森林破壊の最前線』よりWellulu編集部にて一部改変し転載

農地への土地転換やインフラ開発、木材需要の増加など、年間1000万ヘクタール(日本の国土の4分の1にあたる面積)の森林が毎年消失している。その中でも、特に森林破壊が進行していると考えられているのが、南米、アフリカ、東南アジア、オセアニアなどの24地域。2004年から2017年の間に、これらの24地域で4300万ヘクタール(日本の1.1倍の面積)もの森林が失われた。

また、森林破壊が進むと、森林が減少するだけでなく、生態系への影響や地球温暖化などの環境に悪影響をおよぼす可能性がある。

森林破壊や森林保全に関するデータはさまざまな団体・政府機関から発表されています。しかし、機関によっては森林の減少割合を過小評価しているケースや、連邦政府と州政府で全く逆のデータを示していることもあります。科学的な知見に基づき、データをしっかり吟味することが大切です。 また、森林が破壊された面積と再生された面積を単純に比較して、森林が「純増した」という表現を見かけることがありますが、森林の価値は足し引きすることができません。植林された苗木は、数十年、あるいは数百年生きてきた天然林と同等の役割を即座に発揮することはできないので、森林の破壊は取り返すことができない大きな損失です。表面的な数字ではなく、自然環境をどれだけ保全することができているかを意識して、私たちはデータを見るようにしています。

森林破壊の原因

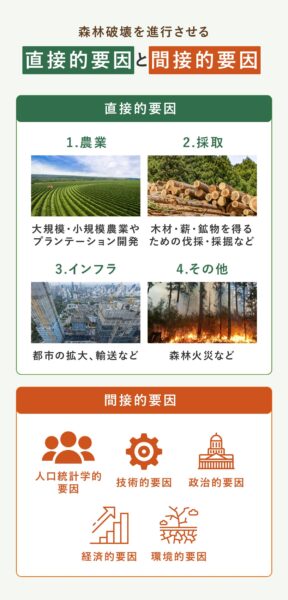

出典:WWF『森林破壊の最前線』よりWellulu編集部にて一部改変し転載

森林破壊は、さまざまな人間の活動によって引き起こされる深刻な問題。

間接的な要因には人口増加や政治的・政策的な要因、気候・土壌・地形といった環境的要因などがある。また直接的な要因としては、農地開発・森林火災・採取・インフラ開発などがある。ここでは近年特に問題となっている農地開発、そして森林火災・採取・インフラ開発について解説していく。

・森林破壊の原因となっている農地開発

・森林火災の増加・採取・インフラ開発

森林破壊の原因となっている農地開発

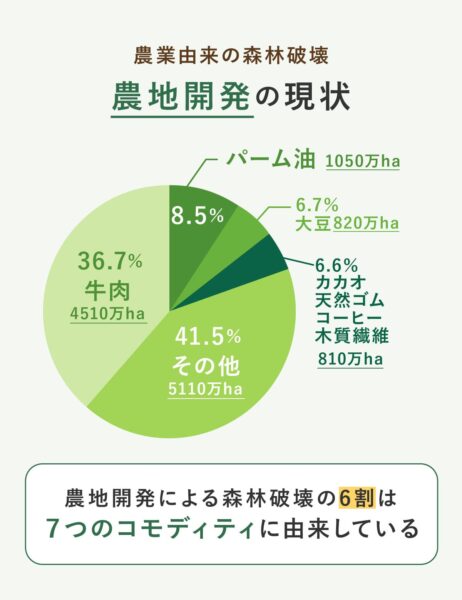

出典:Goldman et al.(Wellulu編集部にて一部改変し転載)

農地への転換は、森林破壊のおもな要因のひとつ。

世界の人口が増加する中で、食料需要の高まりに伴って森林を農地に転換する動きが加速している。大豆やパーム油の生産の急増により、アマゾンやインドネシアなどの熱帯地域では、熱帯雨林が急速に減少している。都市化も進展しており、住宅地や工業用地の開発によって、周辺の森林が失われる原因となっている。

一方で、持続可能な土地利用への取り組みも進んでいる。たとえば、森林に近い環境をつくりだすための農法である「アグロフォレストリー」や、自然環境に配慮した農法の導入によって、生産性の向上と森林保護の両立を目指す動きが見られる。しかし、短期的な経済利益と長期的な環境保護のバランスを取ることは依然として難しい。

日本の消費が原因となっている森林破壊をくい止めるため、WWFジャパンでは、とくに牛肉・パーム油・大豆・カカオ・天然ゴム・木質繊維に焦点を当てて活動を展開しています。インパクトの大きい農林畜産物に重点を置くことで、森林破壊の抑制につなげることを目指しています。

森林火災の増加・採取・インフラ開発

森林火災の増加・採取・インフラ開発も森林破壊を加速させる要因。

気候変動による異常気象で、各地で森林火災が頻発している。また、大規模および小規模な商業的農業の開発・インフラ整備・自然資源の採取なども森林破壊の背景にある。森林火災は、自然環境への深刻な影響を与えるだけでなく、野生生物の住処を奪い、生態系のバランスを崩してしまう。また、新しい道路や住宅地の建設といったインフラ開発では、周辺の森林を破壊するケースが多いため、同様に野生生物の生息地破壊につながってしまう。

アフリカではエネルギー源としての薪炭材の採取も森林劣化の一因に。カカオなどの栽培をおこなう小規模農家の増加やマイニング(採掘)、居住地の拡大による圧力なども森林破壊の要因になっている。

森林破壊を食い止めるには持続可能な開発と森林保護の両立が重要な課題。

WWFでは、「とめる・つかう・まもる・ふやす」という4つのアプローチで、森林破壊に対処しています。まず最優先となるのが森林の破壊を「とめる」こと、そして消費を支えるために、できるだけ持続可能な形で森林を「つかう」こと。これには、持続可能な食料生産の促進や、林業管理の改善が含まれます。次に、まだ人の手が加わっていない天然林を保護地域として「まもる」こと。最後に、森林の回復を目指した植林活動や、政府や企業との連携を通じた森林を「ふやす」こと。WWFの森林グループとして、これらの取り組みを進めています。

出典:WWFジャパン資料よりWellulu編集部にて一部改変し転載

世界各地の森林破壊の現状

世界的に森林破壊が問題となっているが、森林破壊の影響には地域差がある。ここでは、森林破壊によって大きな影響を受けているおもな地域の原因と実態について解説する。

・ブラジルの森林破壊:アマゾンだけでなくサバンナ地帯での土地転換

・東南アジアの森林破壊:パーム油生産による熱帯雨林の減少

・アフリカの森林破壊:カカオ栽培による西アフリカでの森林破壊

・日本の現状:人工林が放置林へ。森林管理が問題

ブラジルの森林破壊:アマゾンだけでなくサバンナ地帯での土地転換

© Zig Koch / WWF

アマゾンの森林破壊に加えて、ブラジル中央部に広がる広大なサバンナ地帯「セラード」における土地転換が年々増加している。現状、セラードの約2億ヘクタールのうち、すでに半分(日本2.5個分)が農地へと転換され、毎年100万ヘクタール以上が失われ続けている。

© David Bebber / WWF-UK

セラードの土地転換の目的は、おもに牛肉や大豆などの生産によるもの。

2013年から2020年の間に大豆生産に使われる土地は急増し、もともとサバンナだった土地が牛肉生産のための牧草地として開拓され、それが大豆畑に転換された。さらに、農地開発された土地を放棄して新たな農地をつくるなど、無秩序な土地転換を繰り返していることも問題となっている。単に農地拡大を進めるのではなく、放棄された土地をいかに有効に活用し、元の生態系を損なわずに生産を行うかが重要な課題。

今後は放棄地の再活用や、森林や草原を保全しながら食料生産を行う新たな取り組みが世界的に求められている。

また、セラードは豊かな地下水源を持ち、ブラジル全体の40%もの水を湛えている。サバンナ地帯のため、地面から上の部分は乾燥しているが、植物の根が深い分、水を蓄える能力が高い。その優れた貯水能力から「ブラジルの貯水タンク」とも称されている。

© Jaime Rojo / WWF-US

さらに、セラードは炭素の貯留にも優れている。日本の13年間の排出量に匹敵する137億トンもの炭素が貯蔵されており、そのうち3分の2は地下に蓄えられている。(植物が成長する過程で二酸化炭素を吸収し、自らの組織に取り込んだり土壌内に固定することで、気候変動の抑制に寄与している)

FAO(国際連合食糧農業機関)では、「樹冠率(じゅかんりつ)」(上空から見た時に樹木の枝や葉が地表に対して占める割合)や樹木の高さなど、定められた指標を基に「森林」を定義しています。ただ、その森林の定義には包含されない自然生態系が地球上には多く存在します。セラードもそのひとつです。セラードで森林に区分されるのは26%のみであり、それ以外は森林ではなく主にサバンナ(草原)に区分されています。そのため、セラードを守るためには森林破壊の阻止だけではなく、森林以外を含めた土地転換を止めることが不可欠であると私たちは考えています。

東南アジアの森林破壊:パーム油生産による熱帯雨林の減少

インドネシアとマレーシアを中心に、東南アジアではパーム油生産の急激な拡大により森林破壊が進行してきた。

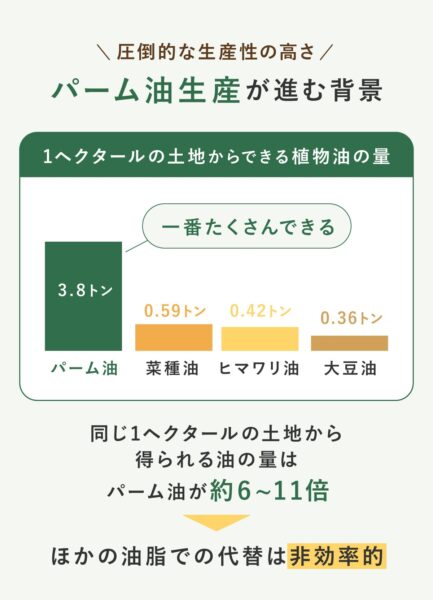

菜種油やヒマワリ油などと比較して、「アブラヤシ」から採られるパーム油は圧倒的に生産性が高い。同じ1ヘクタールの土地から得られる油の量は、パーム油では約6~11倍とされている。

出典:RSPO IMPACT REPORT 2014(Wellulu編集部にて一部改変し転載)

単位面積あたりの収量が高く安価に生産できるため1990年代から急速に需要が伸び、現在では毎年約7,000万トンのパーム油が生産され世界各国に輸出されている。今後もその生産量は伸び、2010年から2030年の間で約3倍にまで増えると見込まれている。

パーム油は森林破壊の原因となるため他の植物油脂にシフトすべきという声もあるが、菜種油やヒマワリ油など他の植物油脂へシフトするとさらに土地が必要に。そのため、新しい森林破壊の原因になりかねないため、ほかの油脂で代替することは慎重に検討すべきである。

問題の本質はパーム油そのものではなく、「どのように生産し、どのように消費するか」にあります。持続可能な生産を実現するためには、RSPO(持続可能なパーム油の認証)認証農園の拡大も重要であることに加え、パーム油を消費する企業や、その商品を購入する消費者が持続可能なパーム油を求めていくことが生産現場を変えていく一歩となります。

アフリカの森林破壊:カカオ栽培による西アフリカでの森林破壊

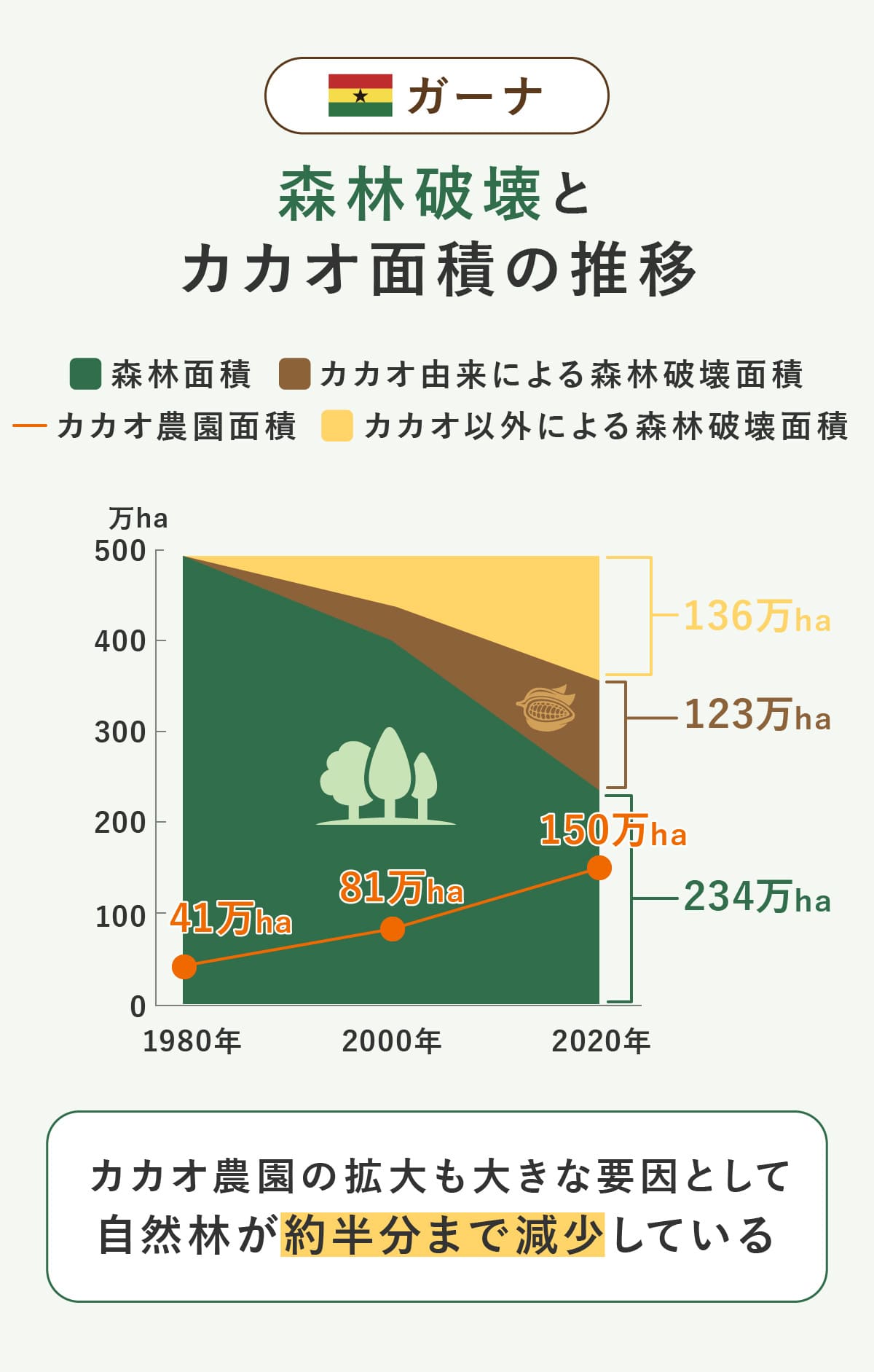

出典:WWFジャパン「ガーナのカカオ森林ランドスケープにおける森林減少と日本の調達リスク」よりWellulu編集部にて一部改変し転載

アフリカにおけるカカオ栽培は、森林破壊の大きな要因となっている。とくに、カカオ生産はコートジボワール共和国とガーナ共和国に集中しており、これらの国での森林減少は深刻な問題に。

カカオはおもに南半球で生産され、北半球で消費されている。日本はカカオ輸入において長年ガーナに大きく依存しており、2023年の貿易統計によれば約76%のカカオ豆がガーナ産と言われている。

カカオ生産に伴う森林減少は、おもにカカオ農園の拡大によって引き起こされており、1980年時点で493万ヘクタールあった森林が、2020年には234万ヘクタールにまで減少。つまり、40年間でガーナの森林は半分以下になり、減少の約半分はカカオ栽培に由来している。

ガーナにおける森林減少を止めるためにも、カカオ生産のあり方を見直すことが急務です。1980年以降、ガーナでは森林を切り開いてカカオ農園に転換し生産量を増やしてきました。その上、カカオの木はもともと日陰を好み、他の高木(シェードツリー)と共生することが望ましいにも関わらず、全て伐採してしまうことで結果的に土地が劣化しカカオの生産量が伸び悩んだため、農園を放棄し更なる森林伐採に繋がってしまう悪循環となっています。こうした中で近年注目されているのが、「アグロフォレストリー」の導入です。WWFジャパンでも、2022年から300世帯のカカオ農家を対象にシェードツリーの苗を配布してアグロフォレストリーを実践、中長期的なカカオの生産性向上を目指しています。

©WWF–Japan

日本の現状:人工林が放置林へ。森林管理が問題

国土の約7割が森林である日本。

天然林が約5割、人工林が約4割を占めており、日本の森林管理における大きな課題のひとつに、人手不足による放置林の増加がある。放置林とは、手入れが行われずにそのまま放置され、森林が本来もつ多面的な機能が損なわれている状態の人工林のこと。

高度経済成長期に政府が推進した植林政策も放置林増加の要因のひとつ。需要の高まりを受けて、多くのスギやヒノキが植えられたが、成林が見込まれない不適切な場所にも人工林が造成され、さらに1955年から輸入木材が増え、国産材の需要は大幅に減少した。結果、林業が停滞し、人工林が放置される結果に。

放置林では、杉やひのきが密集し日光が十分に当たらないため、下草が育たず、土壌の保護が損なわれている。下草は表土が雨などによって流出することを軽減する機能がある。そのため、下草がない状態というのは災害リスクが高い状態にあることにつながる。

しかし、放置林の手入れには莫大なコストがかかるため、自治体の支援や補助金だけでは十分ではないのが現状。

©WWF-Japan

左が放置林で右が適切に管理された森林。適切に管理された森林は、間伐がおこなわれており、光が地面に届くため下草も豊か。多様な動植物が生息できる環境が維持されている。日本の木材自給率は上昇傾向にあるため、今後は放置林だけではなく、人工林の持続可能な管理がますます求められる。例えば国際的に持続可能な森林管理を認証するFSC認証を受けた日本国内の森林は非常に少ない。

森林破壊がもたらす深刻な影響

森林破壊は、単に森林が減少するだけでなく、生態系や気候などにも悪影響を及ぼす可能性がある。具体的にどのような影響が考えられるのか詳しく見ていこう。

・野生動植物の減少や絶滅により生態系が脅かされる

・森林破壊に伴う人権侵害

・地球温暖化など気候変動が加速する

・新たな疫病が流行するリスクがある

野生動植物の減少や絶滅により生態系が脅かされる

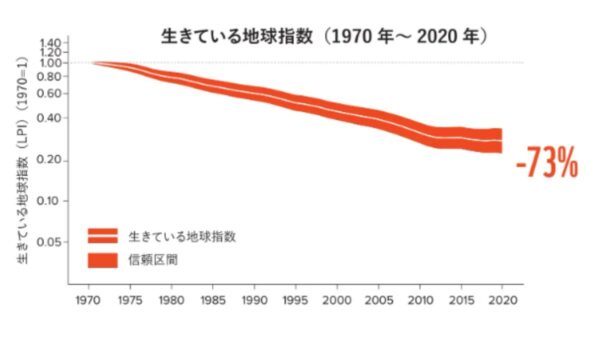

森林破壊は多様な生物の生息地を奪い、生態系に壊滅的な打撃を与える可能性がある。とくに熱帯地域では、未知の種を含む膨大な野生生物の多様性が失われる危険性が。たとえば、アマゾンの森林破壊により、ジャガーやナマケモノなどの固有種の生息域が縮小。これにより食物連鎖のバランスが崩れるなど、生態系全体に深刻な影響を与えている。

野生動物だけでなく、植物相への影響も深刻で、薬用植物など人類にとって潜在的な価値のある種が絶滅の危機に瀕している。さらに、花粉媒介や水質浄化といった、生態系が人間にもたらす恩恵である「生態系サービス」の低下も懸念される。

WWFの調査では、調査対象となった分析対象の脊椎動物種の個体群の大きさが過去50年間で73%も減少したことがわかっています。この減少の最大の原因は、生息地の劣化と減少、陸上では森林破壊や土地転換が該当します。野生生物は生息地が失われることで、生き延びることができなくなります。そうして個体数の減少や種の絶滅が発生し、生態系のバランスが崩れ、失われることになるのです。

出典:WWF「生きている地球レポート2024」

森林破壊に伴う人権侵害

森林破壊は、人権に対する深刻な脅威も引き起こしている。とくに、森林を開発する際には、元々そこに住んでいた先住民族の生活に負の影響が生じることが多い。大規模な農地転換で、先住民族や地域住民が立ち退きを迫られるケースも多い。立ち退きには暴力行為が伴うこともあり、先住民の生活基盤や文化が脅かされ、紛争が長引くケースもある。

WWFは、あらゆる種類の人権は尊重されるべきという前提の下、企業活動においては、労働者の権利、および先住民・地域社会の権利(IPLC)が尊重される必要があると考えています。特に熱帯・亜熱帯地を中心とする地域では、これらの権利を適切に守るための法整備が進んでいないケースも多いので、企業は生産国の法規制だけに頼らず、森林破壊に伴い人権が脅かされることのないよう、慎重に確認する必要があると考えています。

地球温暖化など気候変動が加速する

森林破壊を含め、農林畜産業における土地転換は世界における温室効果ガス排出量の約2割を占めており、気候変動を加速させている主要因のひとつであることがIPCC(気候変動に関する政府間パネル)により報告されている。

森林は、大気中の二酸化炭素を吸収して酸素を生み出すだけではなく、成長過程において炭素を蓄えるなどして、地球上の重要な炭素吸収源としての役割も持っている。森林の伐採や焼失により、樹木に蓄えられていた炭素が大気中に放出されてしまう結果に。さらに、将来的な二酸化炭素の吸収能力も失われることにつながる。

また、森林減少は気候の不安定化にも影響し、雨量の減少や気温上昇など、局所的な気候変動をもたらすことも。

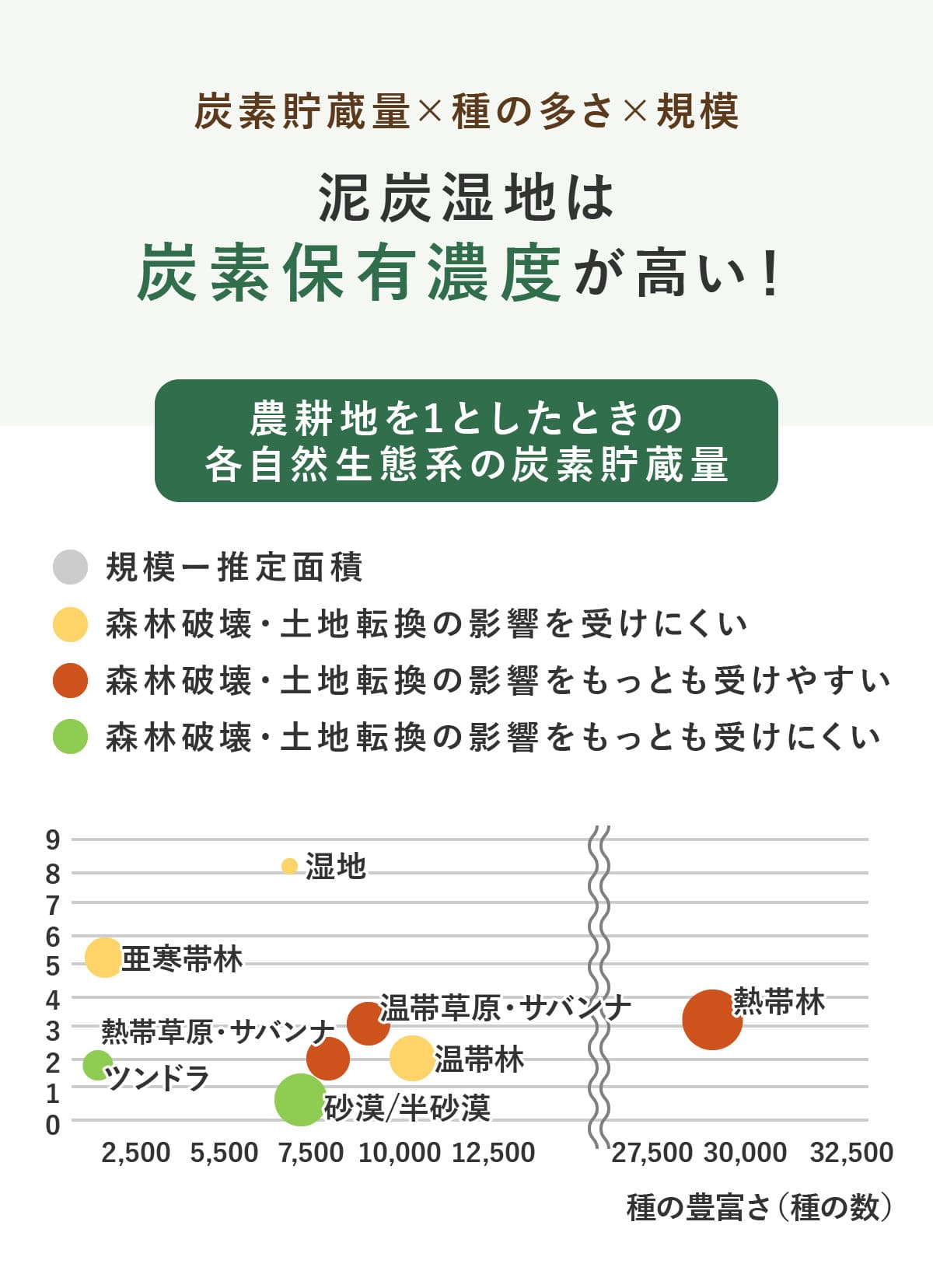

ここで注目したいのが泥炭湿地です。泥炭湿地は、炭素の貯蔵力に優れていて、少規模な面積でも非常に多くの炭素を貯蔵することができるため、特に重要な役割を担っています。農地を開拓するために泥炭湿地の水を抜いたり、焼き払う「ピートバーニング」といった行為によって、その大量の炭素が大気中に放出されてしまいます。泥炭湿地における焼き畑は、栄養素が豊富な土壌を手早く得るための手段として実施されますが、燃焼時に放出される非常に多くの炭素は、気候変動を悪化させてしまいます。

出典:IPCC, NASA Earth Observatory(Wellulu編集部にて一部改変し転載)

新たな疫病が流行するリスクがある

森林破壊が進むと、人間社会と野生動物の生息する地域の境界が曖昧になる。そうなると未知の病原体との接触機会が増え、新たな感染症が発生するリスクが上昇する。たとえば、森林の減少により野生動物が人間の居住地域に接近することで、エボラ出血熱やジカウイルス感染症など、森林地域を起源とする感染症が拡大することが考えられる。

また、森林破壊にともなう生物多様性の喪失は、自然の疾病制御機能を弱体化させてしまう。生態系の機能が損なわれることで、特定の病原体が蔓延するリスクもある。その他に気候変動との相乗効果も懸念される。森林破壊により気候変動が加速すると、感染症の分布域拡大や伝播速度の上昇をもたらす可能性がある。

森林の適切な管理と保全は、公衆衛生の観点からも重要な課題。医学・獣医学の横断的な連携(ワンヘルス・アプローチ)など、総合的な対策が求められる。

時代はネイチャー・ポジティブへ!森林破壊を防ぐための対策

森林破壊の進行を防ぐために、世界中でさまざまな取り組みがおこなわれている。国際的に取り組まれている4つの対策について紹介する。

・持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)

・ネイチャー・ポジティブと昆明・モントリオール生物多様性枠組

・自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)

・欧州森林破壊防止規則(EUDR)

持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)

出典:RSPO(Wellulu編集部にて一部改変し転載)

RSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)は、パーム油に関わる7つのステークホルダーによって構成された国際非営利組織(2004年設立)。パーム油の持続可能な生産と利用を推進する国際的な取り組みで、おもな活動として、パーム油の生産基準の策定と認証制度の運営が挙げられる。

RSPOの特徴は、生産者・加工業者・小売業者・NGOなど多様なステークホルダーが参加している点。環境保護・労働者の権利尊重・地域社会との共生など、業界全体での持続可能な社会や環境の実現を目指し、多角的な視点で基準が設定されている。

2022年時点で、世界のパーム油生産量の約20%がRSPO認証を取得し、認証パーム油の需要は年々増加傾向にある。しかし、認証制度の信頼性や実効性には批判も存在しており、より厳格な基準の策定と監査体制の強化が課題となっている。

WWFが推奨する国際的な認証制度はRSPOをはじめとしていくつかありますが、政治や法律の力では生産現場の課題を解決しきれない場合でも、購入する側の企業や消費者が環境社会面に配慮した原料が欲しいと意思表示をすることで、マーケットの力を使って生産現場を良くしていくことが出来ます。RSPOにもさまざまな課題はありますが、大切なのは、ルールを改善し続けること、認証原料の需要を増やしていくことです。

ネイチャー・ポジティブと昆明・モントリオール生物多様性枠組

気候変動と生物多様性の損失は、密接に関連している。

昆明・モントリオール生物多様性枠組とは、国際的な生物多様性に関する枠組みとして、生物多様性条約(CBD)において新たに採択されたもの。気候変動に対する枠組みとしては、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)におけるパリ協定がある。

この枠組みの中でとくに注目したいのが「ネイチャー・ポジティブ」実現のための目標設定。ネイチャー・ポジティブとは、自然や生態系の「再興」を意味するもので、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」というもの。

ネイチャー・ポジティブを実現するためには、まず森林破壊や土地転換による自然生態系の消失を食い止め、回復に転じさせる必要がある。

現状、自然や生態系が次々と失われている2020年を基準年として、2030年までに少なくとも2020年レベルまで戻すことを目指している。

2022年12月に開催された国連生物多様性条約締約国会議(CBD-COP15)では、世界の生物多様性を保全する、2030年までの国際目標を定めた枠組み「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択。全23の目標が掲げられている。

現在は、残念ながらネイチャー・ネガティブな状態です。ネイチャー・ポジティブに転じるためには、植林を通じて森林を「ふやす」活動が大切であることは間違いありませんが、まずはネガティブな活動を「とめる」ことに最優先で取り組む必要があります。

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に倣って設立された国際的な組織。

TCFDと同様に、4つの柱(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標)を軸に、企業に対して自然との依存・影響関係の開示を促すことで、ネイチャー・ポジティブの実現を後押しすることを目的としている。日本はTNFDの採用を宣言した企業の数が世界で最も多く、注目を集める。

TNFDの特徴は、自社拠点だけでなく、バリューチェーン全体を分析して、自然への依存・影響の大きい事業分野および場所の特定が求められることだ。大気によって地球全体が繋がっている気候変動とは対照的に、自然への影響は場所により全く異なる。そのため、自然に影響がある場所を正しく特定することが、問題解決に向けた重要な鍵になる。

企業は環境問題の解決に取り組むだけではなく、正確性が担保された形で情報開示することが求められます。もし仮に企業が自らの取り組みを各社の基準で主張してしまった場合、株主および金融機関は健全な投融資判断をすることができず、消費者も正しい意思決定ができません。統一されたフレームワークを用いて、企業がバリューチェーン全体を俯瞰した自然との依存・影響関係を積極的に開示していくことを期待します。

欧州森林破壊防止規則(EUDR)

EUDR(欧州森林破壊防止規則)は、EUが2023年6月29日に発効した新しい規則で、EU市場で販売または消費される商品が「森林破壊に関わっていない」と証明することを企業に義務付けるもの。大企業に対して2024年12月30日から、中小企業には2025年6月30日から適用が予定されていたが、現在(2024年11月末時点)1年間の延期が検討されている。

この規則が制定された背景には、「森林減少や劣化が気候変動や生物多様性の損失に大きく寄与している」という認識が広がったことにある。画期的かつ非常に厳しい規則ではあるが、EUが踏み出した新たな環境問題への取り組みを受け、他国でも同様の取り組みが求められている。

EUDRでは、生産地の緯度・経度から衛星データを用いて、2020年末時点を基準に森林破壊が起きていないことの証明が求められます。もし違反していた場合には、EU域内での年間総売上高の最低4%以上の罰金が科される可能性もあるという、非常に厳しいものです。EUという大きな経済圏における環境問題への取り組みとして注目しているだけでなく、日本企業も影響を受けることから、WWFジャパンは国内企業の準備を積極的に後押ししています。

森林破壊防止のために私たちにできること

森林を守るために、消費者である私たちにできることはあるのだろうか。個人レベルで森林保護に貢献できる2つの取り組みを紹介する。

・森林保護活動への寄付や参加

消費者ができることとして、「消費活動における選択(Choice)」と「企業への働きかけ(Voice)」があります。買い物は「投票」です。消費者が払うお金は、その企業や製品、さらには生産活動による環境へのインパクトに対する意思表示になります。また、「こういう商品が欲しい」という消費者の声を企業に届けることで、企業の生産方法に影響を与えることができます。消費者一人一人には力があるのです。ChoiceとVoiceを通じて、生産地に需要シグナルを届けることが大切です。

「FSC(R)マーク」付き商品(環境認証商品)を購入する

森林認証マークは、持続可能な森林管理を保証する重要な指標。森林管理協議会(FSC)や 森林認証制度相互承認プログラム(PEFC) など、国際的に認知された認証制度が存在する。

ラベルに認証マークがあるかどうかが、環境や社会への配慮がなされた製品を選ぶ指標となる。

木材製品だけでなく、紙製品やパーム油を含む食品など、幅広い商品が対象となっており、認証商品を選ぶことは、消費者が直接的に持続可能な森林保全を支援することにつながる。

たとえば、アグロフォレストリーを支援している商品や児童労働に関与していない商品を選ぶことは、環境社会面の改善に寄与できる。認証製品は、価格プレミアムを必要とするため、価格面での非認証製品との差は普及の障壁の1つかも知れない。しかし、一人ひとりの選択が森林保全につながると考え、認証マークの商品を選ぶようにしよう。

森林保護活動への寄付や参加

森林保護に関する団体への寄付やボランティア活動への参加も、森林保護を個人レベルで応援できる効果的な方法といえる。寄付先として、WWF(世界自然保護基金)などの国際環境 NGO や、クラウドファンディング、地域の森林保護団体などが挙げられる。使途が明確な寄付先を選ぶことが重要となる。

ボランティア活動では、植樹や森林整備、環境教育支援など、さまざまな参加形態がある。また実際に森林を訪れて行動をすることで、森林保護に直接的に貢献していることを実感できる利点も。CSR活動として、従業員参加型の森林保護プログラムに取り組む企業も増加傾向にある。

しかし、寄付やボランティアへの参加は一過性の活動で終わらせないことが大切。

森林破壊に関するQ&A

Q1:違法におこなわれる森林伐採なども問題と聞きますが、本当でしょうか?

A:違法木材は深刻な問題。世界流通量の15-30%が違法木材とも言われています。

国際刑事警察機構(INTERPOL)の調査によると、違法木材の取引額は、偽造通貨、麻薬取引に次いで3番目に大きな国際犯罪であることが分かっています。世界で流通する木材のうち、実に15-30%が違法木材であるとも言われており、とても深刻な問題です。日本においても、熱帯や亜寒帯地域などで違法伐採された木材が、直接または第3国経由で流入しているリスクがあるといわれています。もちろん、輸入材にすべてリスクがあるという訳ではありません。日本で木材を扱う企業は、原産地まできちんとトレースする、あるいはFSCなど信頼できる認証を活用して、合法性の確認をすることが重要です。

Q2:国産材の使用を進める人もいますが…、実際どうなのでしょうか?

A:国産材だからといってサステナビリティが担保されるわけではない。どんな森林から伐られたか?が重要です。

輸入材がすべて高リスクとは限らないのと同じで、国産材だからといって自動的に環境や社会のサステナビリティが担保されるわけではありません。日本では手入れが行き届かない森林が増えているのは確かですが、だからといってスギやヒノキを伐り尽くしてしまうのが正解でもありません。なぜなら、スギやヒノキを伐採した後に再植林と育林を行う費用を賄えない事業者が多いからです。「伐りっ放し」で放置する事業者が増えれば、このままでは長期的には日本が森林破壊大国になってしまう可能性もあります。国産材であっても、その木がどんな森林からやってきたのか、その森林ではどのような管理がなされていたのか、消費者がきちんと知ろうとする姿勢が重要です。

Q3:紙の使用量を減らすペーパーレス化もよいのですか?

A:無駄な紙消費はなるべ減らし(ペーパーレス)、必要な消費にはFSC認証や再生紙を選びましょう。

まず、3Rとして広く知られているとおり、資源の効率的な活用は、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)を通じて実現されます。リユースやリサイクルよりも、リデュースの方が効果が高く、ペーパーレス化はこのうちリデュースに該当するため、優先度の高い施策と言えます。ペーパーレス化を通じて紙の消費をできる限り減らし、減らすことができない紙の消費は、資源の有効利用につながる再生紙や、FSCのように持続可能性が担保された製品に切り替えることで、環境への負の影響を和らげることができます。

米国イェール大学院 環境マネジメント専攻(修士課程)修了、米国サウス大学 環境学専攻(学士課程)修了。オーストラリアおよびブラジルにおける森林保全、農林畜産物の生産に由来する森林破壊の抑制、国内企業のサステナブル調達を促進・支援を担っている。