休むこと=寝ることではない。そう語るのは、一般社団法人日本リカバリー協会代表理事で、『休養学: あなたを疲れから救う』の著者・片野秀樹さん。

日本人は「働き者」である一方、「休養下手」とも言われる。休むことにどこか後ろめたさを感じるビジネスパーソンも多いのではないだろうか。しかし、2023年にGDPで日本を抜いたドイツは、日本より年間休日が8日ほど多いうえに、有給休暇も年間約20日取得しているという。

日本がこの「休養下手」から脱却するにはどうすればいいのか。

今回、片野さんと労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の上席研究員・久保智英さん、そしてWellulu編集長・堂上研による鼎談が実現。休養学の視点から、働き方と心身の整え方を探った。

片野 秀樹さん

博士(医学)/一般社団法人日本リカバリー協会 代表理事/株式会社ベネクス 執行役員

久保 智英さん

労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 上席研究員/博士(医学)

名古屋市立大学医学研究科予防社会医学専攻博士課程修了。2008年(独)労働安全衛生総合研究所に任期付研究員として着任、17年より上席研究員。フィンランド労働衛生研究所にて客員研究員。25年より日本産業衛生学会 産業疲労研究会 代表世話人。労働者の疲労と睡眠、産業保健心理学、労働科学を専門に研究する。近著に『「疲れたら休む・休める・休ませる」を実現するために 職場の疲労対策のヒント』(中央労働災害防止協会)。ポータルサイト「健康な働き方に向けて | 過労死等防止調査研究センター(RECORDs)」で研究成果を公開中。

堂上 研さん

株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長

1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。

働く前に“休む日”を決める、はウェルビーイング先進国の当たり前?

堂上:Welluluでは、ウェルビーイングになるための「21の因子」を定義していて、その中のひとつに「休養時間」という項目があります。よく「休養って睡眠のことですか?」と聞かれるのですが、僕たちは意図的に「良質な睡眠」と「休養時間」を分けています。

片野先生の『休養学: あなたを疲れから救う』を読んで、睡眠だけではなく「休養」という視点の重要性をあらためて実感しました。久保先生は働く人の疲労を、片野先生は休養のあり方を研究されていますので、今日はお二人の視点からヒントをいただけたらと思います。

まず率直に伺いますが、今の日本には疲れている人が多いように感じます。これは日本特有の現象でしょうか? それとも世界的にそうなのでしょうか?

片野:個人的には、日本人には2つの特徴があると思っています。

1つ目は、全体主義的であるということ。周囲の人の顔色を伺って休めない人が多いと感じます。海外では個人主義的な人が多いので、自分で決めていきますよね。その差はあるのだろうなと思います。

2つ目は、働くこと自体が“美徳”だとされている点ですね。「休むのは悪」という価値観が無意識に染みついている。これは日本特有ではないでしょうか。

堂上:確かに、働くことが美徳とされる風潮は強くありますよね。海外は違うんでしょうか?

片野:私は以前、ドイツに住んでいたことがあるのですが、すごく印象的だったのは、年初にみんながカレンダーを広げて、まず1年間の休暇を決めてから仕事を始めたことです。

堂上:最高ですね。僕の妻も以前ドイツに住んでいたことがあります。いまだに彼女は「夏休みをどう過ごすか」を大事にしていて、その考え方が素敵だなと思っているんです。

片野:ドイツでは「1日は24時間」「1年は365日」という時間感覚を明確に理解しているように思います。一方、日本人は働く時間をずるずると延ばしてしまいがちで、「オフの時間」を削り続けている人が多い印象です。

また、ドイツでは成果主義ではなく、プロセス重視の働き方が浸透していて、効率的なタスク管理が徹底されています。たとえば、業務開始時に「今日の目的」を明確にし、会議は立ったまま10分で終わらせる“スタンディングミーティング”が一般的です。無駄を徹底的に排除し、「長く働いている=頑張っている」という評価軸もありません。

堂上:それは理想的ですね。長時間働くことを評価されがちな日本とは、そもそも土台の考え方が違う。

片野:そうなんです。ほかにも「報連相」のような文化も見直されています。仕事のゴールやアウトプットが明確であれば、逐一の報告や確認は不要という考えです。自律した個人が効率良く責任を果たすことで、しっかり休む時間が確保されています。

久保:日本では「お休みをいただきます」「お休みしていて申し訳ありません」という表現がありますが、片野先生も指摘しているように「休むこと=悪いこと」という意識がにじんでいるように思います。

堂上:休むのは当然の権利なのに、どうして「いただきます」なんでしょうね。数年前に比べると働き方改革も進み、コロナ禍も相まって意識が変わってきたと思いますが、まだ休みを取りにくい文化は残っていると思います。

久保:私はフィンランドで4カ月間、研究のために滞在したことがありますが、フィンランドではプライベートな時間や休暇をすごく大切にされています。16時にはみんな帰ってしまうので、私が18時まで残っていると「ジャパニーズ!」ってからかわれたことも(笑)。

堂上:企業の講演などでウェルビーイングをテーマに話す機会も多いのですが、経営者自身が多忙すぎて休めていないケースがあります。そうなると企業文化もなかなか変わらないなと感じます。

久保:経営層は改革のキーパーソンです。私たちが職場改善の実証研究をしたとき、調査期間中は変化しても、経営者や従業員の理解がないと、どんなに良い取り組みでも調査終了後には元通りになってしまって、大変、もどかしい思いをしたことがあります。

堂上:一時的に改善できても、定着させるには現場と経営の両輪が必要ですよね。継続していくためにはどうしたら良いのでしょうか。

久保:「対話」が重要だと思います。じつは私は6年前に舌癌を患って入院した経験があるのですが、そのときに看護師のみなさんやそこの師長さんと仲良くなって、退院したら病院の働き方改善の調査を一緒にしましょうと約束して、実際に退院後に調査を実施させてもらう機会がありました。

その際、「どのような働き方だと疲労回復しやすいか」について現場の看護師さんたちからの意見を聞きました。そこで得られたアイディアをもとに研究をおこなったところ、なんと7年経った今でもその新しい制度が採用されているそうです。トップダウンで改革を進めるよりも、現場の声を吸い上げて改善策を考えていくことが重要なのだと実感しました。

堂上:医療現場のような多忙な職場で成果が出ているというのは説得力がありますね。現場の声をどうやって集めていくか、具体的な方法はありますか?

久保:たとえば、私は職場の労働組合の立場で安全衛生委員会に参加していますが、毎回、委員会の前に匿名アンケートで「今、職場で健康や安全面で困っていること、改善して欲しいこと」を聞いて議題にしています。たとえば「消防訓練時に派遣社員用のヘルメットが足りない」という声があれば余っているヘルメットを配布したり、私の研究所は山の上にあるので昼ごはんを買い忘れたら山の下にあるコンビニに行かないといけないのですが、導入費無料のオフィスコンビニを見つけてきて導入したこともあります。

すべての声を反映するのは難しくても、実現できるものから対応していく。そういう積み重ねが大切だと思います。

堂上:小さな変化でも目に見えて職場が変わっていく実感が得られると、職場のウェルビーイングにもつながりそうですね。

久保:その通りです。コロナ禍におこなった医療従事者への大規模調査では、「病院がおこなったコロナ対策の数」と「その対策への従業員の満足度」が離職意向にどう影響していたか? を調べました。その結果、どれだけ数多くの対策を打ち出しても、従業員の満足度が低い場合、離職意向が高くなっていました。つまり、職場で有効な対策を考える際には現場の声を反映させることが大切だということです。

堂上:興味深いですね。制度やルールだけではなく、納得感と共感がないと人の行動は変わらないんですね。自分ごととして関われる仕組みをどう作るかが、これからの課題だと感じました。

時代によって減少した「休養」という選択肢

堂上:日本社会における「休養」の考え方を変えていくには、何から始めれば良いのでしょうか?

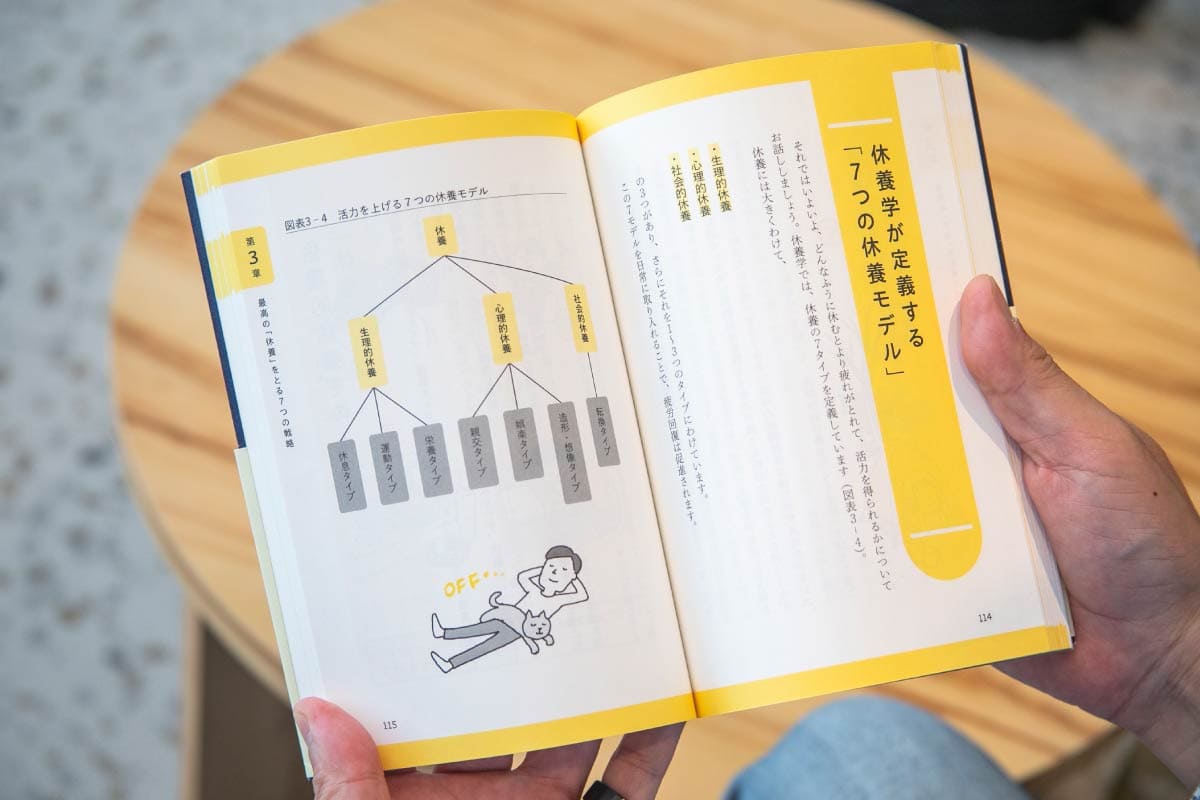

片野:まず「休養」について学ぶ機会がないことが挙げられます。健康を維持するための3要素「運動」「栄養」「休養」のうち、運動や栄養は小中学校でも教えられますが、休養についてはほとんど触れられません。

堂上:確かに、僕も「休養の授業」は受けたことがありません。

片野:教育があれば、ある程度の基準や共通認識ができます。しかし基準がないと、人はどうしても自分の経験で判断してしまうんです。

たとえば、今の企業幹部にいる世代の方々は、現代とは全く異なる環境で働いてきました。携帯電話やパソコンもない時代で、喫茶店でコーヒーを飲んでいる時間はメールも見られなかった。自然と上手く息抜きできていたんですね。

でも今は、パソコンやスマホが常に手元にあり、24時間どこでも働ける環境です。そんなふうに環境が変わったのに、過去の経験をもとに判断していると乖離が生まれてしまいます。

堂上:すごくわかります。僕も子どもにスマホの使いすぎを注意しているのに、自分はすぐメールを開いてしまう。これでは示しがつかないということで、我が家では「何分間メールチェックするか宣言してからやる」という家庭内ルールができました(笑)。

久保:学術的観点から言うと、「心理的ディタッチメント(psychological detachment)」という概念があります。これは、オフには物理的・心理的に仕事から距離を取ることで、ストレスが軽減し、回復につながるという考え方です。

昔は会社を出れば仕事から切り離されましたが、今はスマホなどで常に仕事につながってしまう。それが睡眠の質にも悪影響を与えます。実際、睡眠脳波測定でも「翌日の仕事の不安」が強いと、深い眠りが少なくなることがわかっています。

堂上:体感としても、翌日の心配ごとがあると眠りが浅くなるのはわかりますね。

久保:こうした背景から、フランスでは2017年に「つながらない権利(Right to Disconnect)」という法律が施行されました。勤務時間外のメール対応の強制を企業側が規制する法律で、ヨーロッパらしい「休みを守る文化」の表れだと思います。

堂上:なるほど。日本ではまだその発想があまり浸透していないですよね。僕のように「オフでも仕事につながっていたい」タイプには少し息苦しいかもしれない。でも、選べる文化があることが大事ですね。

久保:まさにそこが重要で、ルールは大切なのですが一律にルール化すると、つながりたい人は自分のパソコンなどを使って仕事をしだすので、「現場の人たちの声を聞いて、合意形成したうえでやる」という状態が望ましいんです。

堂上:学校教育で「休養」について学ぶのは大事な一歩ですが、すでに社会に出ている大人たちは、どうやって休養の重要性を理解し、取り入れていけば良いのでしょうか?

片野:それが今回『休養学: あなたを疲れから救う』を書いた目的のひとつです。20万部を超える反響からも、多くの人が休養に困っているのだと改めて実感しました。こうしてWelluluのようなメディアで発信できるのも、啓発の一環だと思っています。

何より、「休まなければ仕事のパフォーマンスも上がらない」という理解が大切です。これから社会のスピードはもっと加速していきます。そんな時代に適応するには、「上手に休めること」が不可欠な能力になります。

久保:「キャッチーな言葉を作ること」も文化を変えるきっかけになると思います。じつは今、私はレストとアビリティをつなげて「レスタビリティ(Restability)」という言葉を造って提唱しています。「休む力」という意味で、これが社会に広まれば良いなと思っていて。たとえば「ハラスメント」という言葉が広まったことで、以前は見過ごされていた問題が可視化され、改善された事例もありますよね。

堂上:「レスタビリティ」、いいですね! ウェルビーイングや休養をめぐる新しい共通言語として、ぜひ広めていきたいと思います。「レスタビリティは高いですか?」という会話が生まれるような世の中になったら面白いですね。

睡眠時間が減ると人間関係が悪化する!?

堂上:僕が以前、新規事業開発のプロジェクトで、全国の10万人を対象に「日常の困りごと」を調査したことがあるんですが、上位3つすべてが人間関係の悩みでした。1位が職場、2位が家族、3位が地域や近所の人間関係。みんな、結局「人間関係」に悩んでいるんだなと発見がありました。

休養においても、職場で「休みます」と言えるかどうかは、人間関係に左右されると思うんです。人間関係と休養学は密接に関係しているんじゃないかと。

久保:おっしゃる通りです。最近の研究では「睡眠不足になると集中力が低下し、認知能力が衰えるために人の表情が読みにくくなる」という結果が出ています。相手が怒っていても気づけず、イライラも重なってすれ違いが生まれ、人間関係が悪化しやすくなるんです。

堂上:確かに、僕も睡眠不足のときはアンガーマネジメントが難しくなると感じます。ストレスで暴飲暴食し、胃も休まらず、寝つきも悪くなる……完全に悪循環ですね。

久保:ちなみに、アメリカでは「睡眠不足だと寄付金額が減る」という研究結果もあります。つまり、十分に眠れていないと、他人を助けたいという気持ちすら湧かなくなる。

堂上:それは衝撃的ですね。自分に余裕がないと、他人に優しくできないということですよね。休養や睡眠不足が、思いやりの気持ちまで奪ってしまうんですね。

片野:実際に疲労を感じている人は増えています。でも、その一方でケアや対策をしている人は少ない。だからこそ、「どう休むか」を具体的に示すことが重要です。

堂上:休みたいと思っても休めないというのは、無意識に刷り込まれた感覚なんでしょうか。

片野:それに近いと思います。運動科学では「フィットネス疲労理論」という考え方があります。これは「能力 - 疲労 = 現在のパフォーマンス」という考え方で、どれだけ能力があっても、疲労が大きければ発揮できない。逆に、疲労をリセットできれば本来の力が出せるということです。

堂上:『休養学: あなたを疲れから救う』の中でも、スマホのバッテリー残量に例えていましたよね。自分が今何%の状態なのか、可視化できるようなアプリができれば、もっと上手に休めるようになる気がします。

休養時間を充実させる方法とは?

堂上:オフの時間で「いかに自分の疲労を回復させるか」を意識して過ごしている人は、まだ多くないように思います。せっかくの休日も、なんとなくダラダラしてしまって、あまり回復できなかったという声もよく聞きます。お二人はしっかり休養するために、習慣化していることはありますか?

久保:僕は土曜日には家族で遠出することが多いですね。自然に触れると心身がリフレッシュできて、よく眠れるんです。デジタルデトックスにもなるので、物理的・心理的に仕事から離れられてディタッチできるのも良い点です。

堂上:なるほど。アクティブな休みでも、ちゃんと回復につながるということですね。日曜日はどんなふうに過ごされていますか?

久保:日曜日はゆっくり静かに過ごすことが多いです。あと、夏休みに届いた仕事のメールにも、「つながらない権利を行使しているため返信できません」と自動返信を設定していました。心理的な切り離しを意識しています。

片野:いいですね。私が意識しているのは、「ペースを変える」ということです。仕事では自ずとリズムが早くなりますよね。オフに入るときには、それを引きずるのではなく、自分が本来ありたい心地よいペースで過ごすように心がけています。

昨年からは「時間の過ごし方」も意識的に変えました。今の日本は24時間制の西洋時計に沿って生活していますが、江戸時代までは「不定時法」が使われていたんです。1時間の長さは日の出・日の入りの時間によって変わります。夏は昼が長くて、冬は夜が長い。それに合わせて、活動時間や睡眠時間も変化していました。身体にはその方が合っている気がして、自分でも実践中です。

堂上:それは面白いですね。僕は『休養学: あなたを疲れから救う』を読んで、土曜日始まりのカレンダーで考えること、自分の体調を毎日レコーディングすることが習慣化できたらいいなと思いました。

片野:運動も「良い休養」のひとつです。身体を動かして代謝を上げると、夜しっかり眠れるようになるんです。「よく休むために運動する」と捉えると、運動が億劫じゃなくなりますよね。

久保:自分の仕事で使っている能力と逆のことをするのも効果的だと言われています。普段は精神的な能力ばかり使う人は身体を動かしたり、身体をよく使う人は読書をしたり音楽を聴いたりと、右脳的な感性を使うことで脳がしっかり切り替わって休まるんです。あと、新しいことを学ぶのも良いと思います。

堂上:すごく納得です。ぼーっと過ごすことだけが休養じゃない。むしろ、意識的に「脳や心を切り替える」アクションを取ることが、本当の意味での“回復”につながるんですね。

子どもの小さな警告を見逃さないで

堂上:ここまで大人の働き方や休養についてお聞きしてきましたが、子どもたちの疲労について、親はどう理解しサポートしていけばいいのかという観点でもお話を伺えますか?

片野:子どもは、親の顔色を見て「疲れた」と言い出しにくい傾向にあります。「頑張ることが正しい」と思って、バーンアウトしてしまう子もいます。親がしっかり見ることは大事なのですが、バーンアウトするまでに「小さな警告」は現れているはず。そこを見逃さないようにしていただきたいです。

堂上:僕も父親として、どうしても子どもに「頑張れ」と言いたくなってしまう瞬間があります。

片野:親の「頑張れ」はときに、子どもにとって酷な言葉になってしまうんですよね。それと同様に「皆勤賞」を称えるような風潮も、少しずつ見直していくべきではないかと思います。

堂上:コロナ禍を経て、社会全体の空気も少しずつ変わってきましたよね。たとえば、うちの子が「頭が痛いから学校を休みたい」と言ったとき、以前なら「とりあえず行ってみたら?」と言っていたかもしれません。でも今は、「そうか、それなら今日はゆっくり休もう」と自然に言えるようになってきました。子どもの中で休みたい、休養を取りたいペースがあると思うので、そこを見逃さないようにしたいです。

また、親自身もちゃんと休養を取らないといけないですよね。産後うつをはじめとしたメンタルヘルスの社会問題もあります。

片野:本当にそうです。とくにお母さんは「子どもを自分ひとりで守らなければいけない」と思い込んでしまいがちですが、「24時間戦う」ことはできません。他の人に頼る、自治体の制度を活用するということも必要なはずです。

自分のパフォーマンスを上げるためにも、休養を取るべきであるということを考えていただければと思います。

社会が変わっていくことを目指して

堂上:お二人は、どんなときにウェルビーイングを感じますか?

久保:私は研究者なので、やっぱり研究をしているときは楽しいです。自分のアイデアをどうやって検証するか考えたり、発表したデータがいろいろな人に引用されていたりするとワクワクしますね。もともと心理学を勉強したいと思ったのは、子どもの頃に映画『ゴーストバスターズ』を見て憧れたからなんです。ゴーストバスターズって実は心理学者なんですよね。オバケ退治と今やってる仕事は全然違いますが、研究を活かして社会の役に立つのが嬉しいですね。

片野:私も、社会の中で少しずつでも“考え方の変化”が生まれていると感じられると、とてもやりがいを感じます。研究や活動を通して、誰かが自分自身の働き方や休み方を見直すきっかけになったり、新たなソリューションやサービスを生み出していくことをゴールにしたいです。

堂上:久保先生は最近、研究会でも活動されていますよね。

久保:はい。1950年ごろからある産業疲労研究会の代表を引き継ぎました。働く中で生まれる疲労に対して、どう対策していくかに特化した研究会です。

堂上:お二人とも、研究者であると同時に、それを社会に届ける「クリエイター」であり「イノベーター」でもあるなと感じました。ウェルビーイングの本質を、単なるスローガンにせず、生活のなかで実装していく。そんな視点が、これからの日本にますます必要になってくると思います。

今後もさまざまなことでご一緒していければ嬉しいです。今日は貴重なお話をたくさんありがとうございました!

東海大学大学院医学研究科、東海大学健康科学部研究員、日本体育大学体育学部研究員、特定国立研究開発法人理化学研究所客員研究員を経て、現在は一般財団法人博慈会郎老人病研究所客員研究員、一般社団法人日本未病総合研究所未病公認講師(休養学)も務める。日本リカバリー協会では、休養に関する社会の不理解解決やリテラシー向上を目指して啓発活動に取り組んでいる。編著書に『休養学基礎:疲労を防ぐ!健康指導に活かす』(共編著、メディカ出版)、著書に『休養学: あなたを疲れから救う』、『疲労学:毎日がんばるあなたのための』(東洋経済新報社)、『マンガでわかる休養学』(KADOKAWA)などがある。