大胸筋下部は「下向きに押す・引く」局面で強く働き、胸の輪郭と締まりを決める。この記事では、下部が育たない原因を整理し、角度づくり、可動域の安全管理を踏まえて、デクライン系種目を中心に紹介。

この記事の監修者

三矢 紘駆さん

日本体育大学助教 日体大ボディビル部監督

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

学生時代は運動部に所属。最近になってジム通いをスタート。実体験を踏まえて、初心者・ブランク明けでも再現しやすいメニューや、続けやすい負荷設定・時間配分に強い関心を持つ。今回の検証では「正しいフォームをどれだけ早く身につけられるか」「ひじや手首への負担を避けつつ効かせられるか」「自宅でも続けられるか」を基準に評価

「大胸筋下部の筋トレ」の検証ポイント

|

【難易度】 トレーニングレベルに関わらず、正しいフォームを習得できるか?

|

|

【継続性】 数ヶ月継続して実践できる種目なのか?

|

|

【負荷】 初心者はどれくらいの回数・重量が適切か?

|

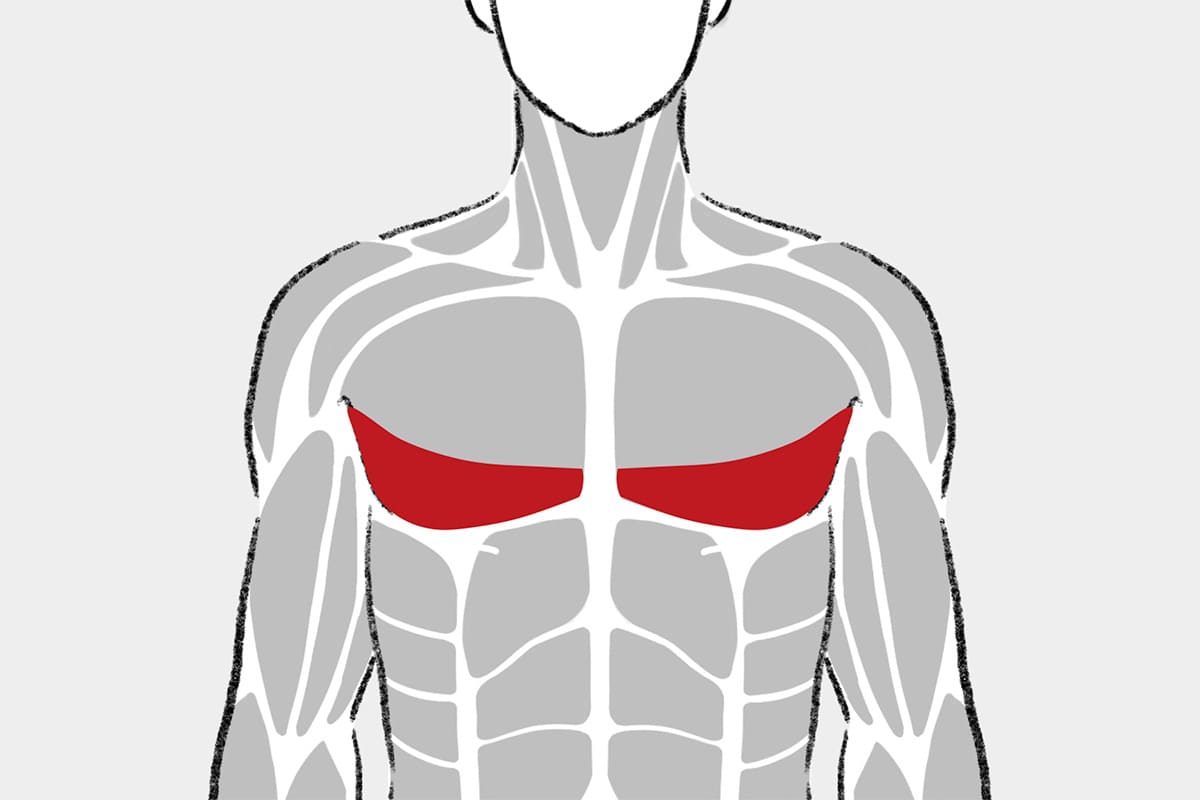

大胸筋下部の役割

| 主な役割 | 腕を下方向や内側に引き寄せる動作で働く。 |

| 位置 | 胸の下側に位置する。胸骨の下部から上腕骨に向かって斜めに広がる。 |

監修者:三矢

大胸筋トレーニングというと「胸の中央や上部」に目が行きがちですが、下部を鍛えることによって全体のバランスが整い、立体感のある胸板を作ることができます。特に男性のボディメイクでは厚みを出すために、女性ではバストラインを引き上げる補助として役立つ部位です。

大胸筋下部が大きくならない原因

大胸筋下部が思うように発達しない場合、いくつか共通する原因がある。ここでは代表的な4つの要因を解説する。

- トレーニング種目の偏り

- 可動域とフォームの問題

- 間違った負荷設定

- 身体的要因

トレーニング種目の偏り

胸のトレーニングがフラットベンチプレスやノーマル腕立て伏せばかりだと、負荷は大胸筋中部に集中しやすい。種目が偏ると、胸全体のバランスが崩れることも。

【対策例】

- 体制がフラットな種目だけでなく、角度をつけた種目を取り入れる

- デクラインベンチプレスや前傾ディップスなどがおすすめ

検証者:吉田

負荷が扱いやすいフラット系に「成功体験」があり、つい同じ種目を繰り返してしまいます。下部狙いの種目は準備(ベンチ角度調整・前傾姿勢など)が必要で、面倒さから後回しになりがちかも。

監修者:三矢

積極的にデクライン種目を取り入れたい場合は、メニューに「大胸筋下部の種目」を固定で設け、1種目は必ずデクライン種目や前傾種目を入れる方法などがおすすめです。

可動域とフォームの問題

可動域が狭い、フォームが崩れていると下部に十分な刺激が入らない。ダンベルやバーを胸の下部までしっかり下ろさないまま押し上げると、中部や肩前部に負荷が逃げてしまう。

【対策例】

- 可動域を広く取り、軌道をやや下向きにする

- トレーニング時は肩甲骨を寄せてしっかり胸を張る

検証者:吉田

重さを意識するほど“浅く速く”動きがちで、ダンベルやバーベルを下げたときに怖さを感じると自然と可動域を削ってしまいます。準備不足だと胸郭や肩甲骨が動かず、下部の軌道に入れませんでした。

監修者:三矢

可動域やフォームが安定していない人は、軽い重量からトレーニングする方法などがおすすめ。高重量をあつかう前に、アップとして取り入れることで正しいフォームと可動域でトレーニングしやすくなります。

間違った負荷設定

重量が重すぎると反動を使ったり、腰を反ったフォームになりやすい。逆に軽すぎると筋肉への刺激が不足して成長が止まる。下部を狙うときは8〜12回で限界がくる重量を選ぶと、筋肉に適切な負荷がかかりやすい。

【対策例】

- デクラインでおこなう場合は、フラットベンチの1.2倍の重量が目安

検証者:吉田

“効いてる実感=重量”と考えてしまい、フォームが保てない重さを選びがちでした。逆に軽すぎる日はレップだけ稼いで追い込み不足になる可能性も。

監修者:三矢

フラット姿勢よりもデクライン姿勢の方が重量はあつかいやすくなりますが、正しいフォームを維持できる重量で取り組むことが大切です。判断軸は「ボトムで胸下部に張力が乗る感覚」を持てるかも意識するとよさそうです。

身体的要因

猫背や巻き肩などの姿勢不良があると胸が開きにくく、下部が収縮しづらい。特に長時間のデスクワークで肩が内側に入っている人は、まず胸郭や肩周りの柔軟性を高める必要がある。ストレッチや肩甲骨の可動域改善を取り入れると、トレーニング効果が出やすくなる。

【対策例】

- 最初は軽い重量で始めて神経系が下部を使えるようにする

- トレーニング前に軽いストレッチを取り入れる

検証者:吉田

普段から姿勢の意識が弱いせいか、トレーニングを始めたばかりの頃は、胸を張る感覚をつかめませんでした。アップとして軽い重量でしっかり胸筋を伸ばす感覚をつかめるようになったことで、トレーニング効率も変わった気がします。

監修者:三矢

特にデスクワークが多い人は肩が前に入りやすく、そのままの姿勢で種目をおこなうと下部に負荷が入りづらくなります。アップなどで肩甲骨を下げる感覚をつかんでから動作に入ることで、胸の可動域が広がり、下部にしっかり刺激を入れやすくなります。

大胸筋下部を鍛えるメリット

大胸筋下部を狙って鍛えることで、見た目の変化からスポーツパフォーマンス、基礎代謝アップまで多くのメリットが得られる。胸全体をバランスよく仕上げたい人にとって、下部の強化は欠かせないポイント。

- 【ボディメイク】胸の輪郭がでる

- 【パフォーマンス】筋トレ・スポーツ能力の向上

- 【ダイエット】基礎代謝の向上

【ボディメイク】胸の輪郭がでる

下部が発達すると、胸の下側にシャープなラインが入り、胸全体が引き締まって見える。Tシャツやタンクトップを着たときに胸の輪郭がくっきりするようになる。下部を仕上げることで立体感が増し、完成度の高い胸板になる。

監修者:三矢

胸の輪郭の変化は、早ければ2〜3か月程度で実感できます。ただし、胸の下部は上部や中部に比べて集中的にアプローチできる種目が限られるため、角度をつけた種目を組み合わせることがポイントです。

【パフォーマンス】筋トレ・スポーツ能力の向上

大胸筋下部は、押し出す・押し下げる動作に深く関与している。鍛えることでデクラインベンチプレスやディップスなどの記録が伸びるだけでなく、格闘技の押し込み、ラグビーやアメフトのタックル、体を支える動作などが安定する。

筋力が底上げされることで、トレーニング全般のパフォーマンス向上にもつながる。

監修者:三矢

種目の重量や記録として効果を感じるには、中長期的なトレーニングが必要になる場合が多いです。特にスポーツパフォーマンスは単なる筋力だけでなくフォームや連動性も影響するため、筋肉の発達と同時に「使える筋力」に仕上げる意識が大切です。

【ダイエット】基礎代謝の向上

胸は体の中でも大きな筋肉であり、下部を含めてしっかり鍛えることで筋肉量が増え、基礎代謝が高まる。結果として脂肪が燃焼しやすい体質になり、ダイエットや体型維持にも影響する。

監修者:三矢

胸だけでなく、背中や太ももなどの大きな筋肉群をしっかり鍛えることで、基礎代謝が底上げされ、長期的な体質改善につながります。

【ダンベル】大胸筋下部の筋トレ2選

- デクラインダンベルプレス

- ダンベルフライ

デクラインダンベルプレス

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★☆☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ベンチに足を置き、腰を持ち上げる

- ダンベルを両手に持つ

- ダンベルを胸の横に下ろしていく

- ゆっくり上げる

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ダンベル、トレーニングベンチ |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、三角筋、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能(ダンベルで調整可能) |

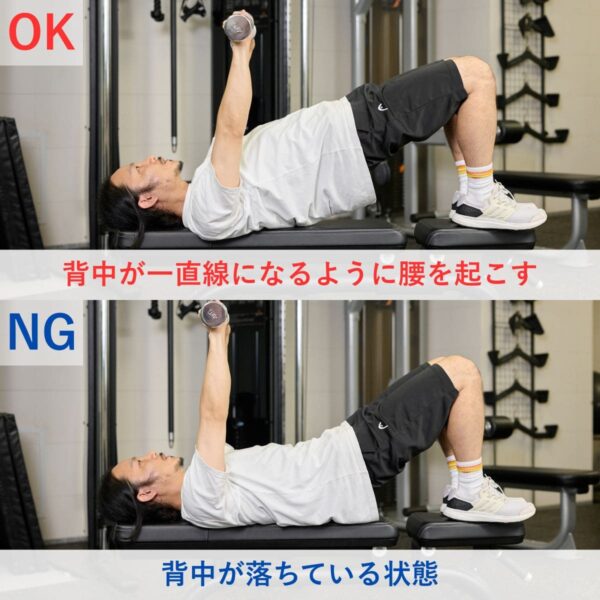

- 背中が一直線になるように腰を起こす

背中が一直線になるように腰を起こす

検証者:吉田

体を下向きにしておこなうので最初は感覚がつかみにくかったですが、慣れると胸の下部にしっかり刺激が入るのを実感できました。安定感がやや難しい分、フォームを崩さない意識が重要だと感じました。

監修者:三矢

デクラインダンベルプレスは大胸筋下部を効果的に刺激できます。バーベルよりも肩への負担が軽減されやすいですが、腰を浮かせる姿勢が不安定になりやすいので注意が必要です。みぞおちに向かって押し出す軌道を意識すると、下部に負荷を集めやすくなります。

ダンベルフライ

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★☆☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 仰向けの体制でベンチに寝転ぶ

- 手のひらが向き合うようにダンベルを握り、胸の前に構える

- 胸を張りながらダンベルを下ろす

- 元の位置に戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋下部、三角筋前部、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可(ダンベルの重量で調整可能) |

- ひざを曲げ、足をしっかり床につける

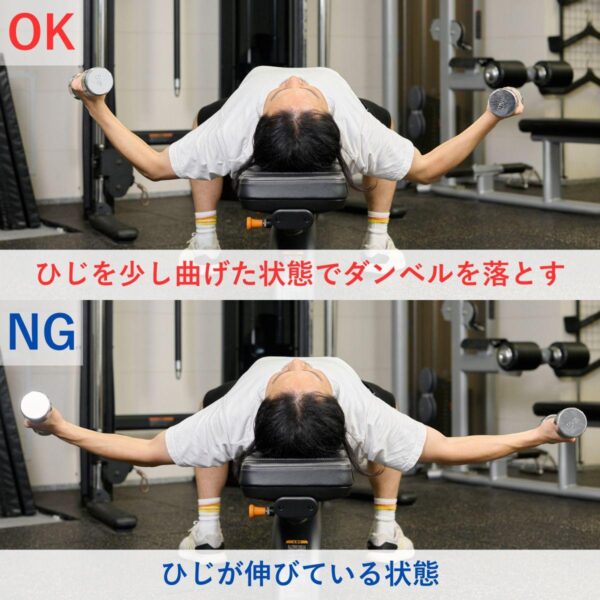

- ひじを少し曲げた状態でダンベルを落とす

ひざを曲げ、足をしっかり床につける

ひじを少し曲げた状態でダンベルを落とす

検証者:吉田

フラットベンチでもダンベルフライの場合は、大胸筋下部のストレッチを感じやすかったです。ひじを伸ばしすぎると手首や肩関節に不安定さを感じたので、軽く曲げた状態をキープすると安定しました。特にボトムポジションでは反動を使わず、一拍止めるとより胸に効いている感覚がありました。

監修者:三矢

ダンベルフライは、大胸筋全体をストレッチさせながら鍛えられる種目です。プレス種目より重量を軽めから始め、フォームを崩さずに動作できる範囲で調整しましょう。

【自重・腕立て】大胸筋下部を鍛える筋トレ3選

- インクライン・プッシュアップ

- スードプッシュアップ

- ディップス

インクライン・プッシュアップ

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ベンチに手をつきく

- 手は肩幅よりやや広めに置く

- 胸をベンチに近づけるようにひじを曲げる

- ひじが伸び切らない程度まで押し戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | ベンチなど安定した台 |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋下部、三角筋前部、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 負荷 |

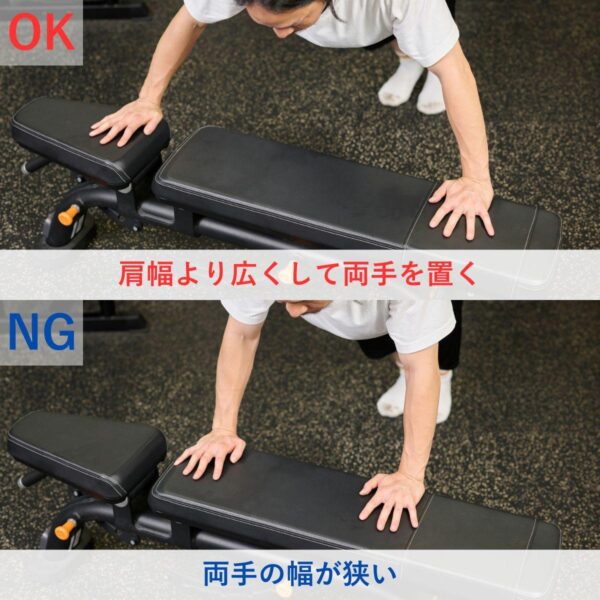

- 肩幅より広くして両手を置く

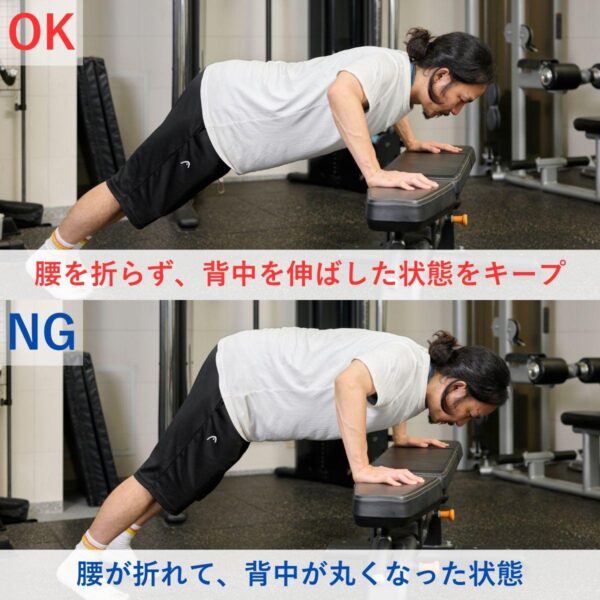

- 腰を折らず、背中を伸ばした状態をキープする

肩幅より広くして両手を置く

腰を折らず、背中を伸ばした状態をキープする

検証者:吉田

通常のプッシュアップよりも負荷が軽く、フォームを安定させやすかったです。顔をベンチに近づけるというより、胸をベンチに近づける意識を持った方が大胸筋下部に効きやすかったです。負荷が弱いので、効率的に鍛えるのは難しいかも。

監修者:三矢

インクライン・プッシュアップは初心者にも取り組みやすく、大胸筋下部を狙う導入種目としてはおすすめです。

スードプッシュアップ

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- プッシュアップの姿勢をとる

- 手を肩ではなく、脇腹の位置に置く

- 胸を床に近づけるようにひじを曲げる

- ひじを伸ばして押し戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋下部、三角筋前部、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 負荷 |

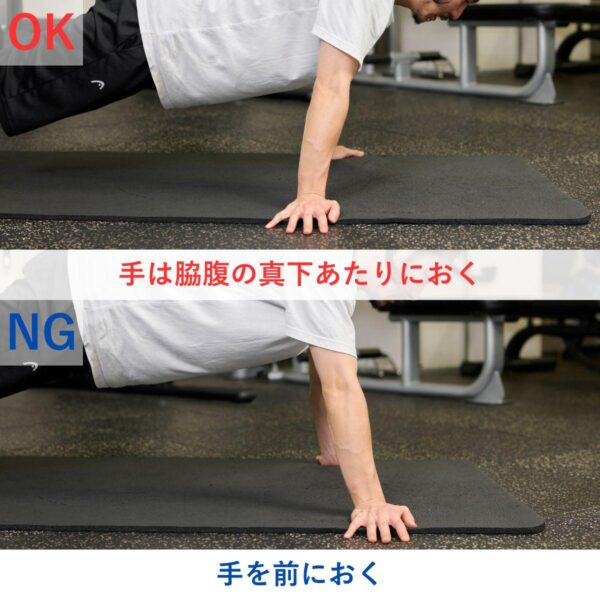

- 手は脇腹の真下あたりにおく

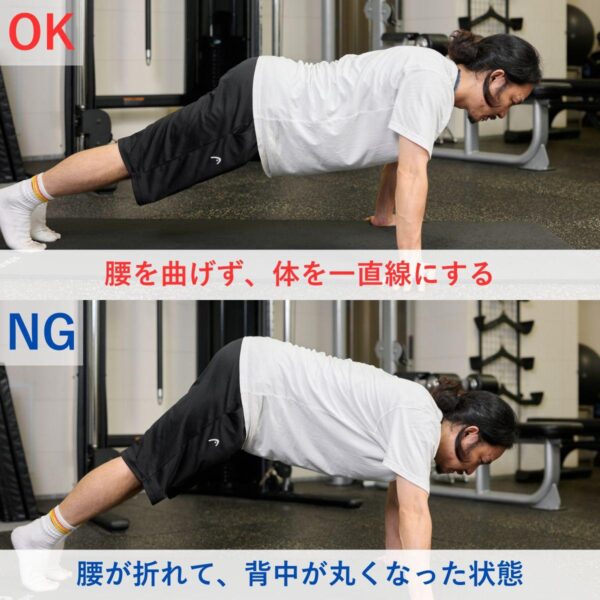

- 腰を曲げず、体を一直線にする

手は脇腹の真下あたりにおく

腰を曲げず、体を一直線にする

検証者:吉田

手を脇腹の位置に置くことで大胸筋下部と三頭筋に強い負荷を感じました。ただし、手の位置を下げすぎると肩関節に違和感があり、フォームが不安定になりやすかったです。

監修者:三矢

スードプッシュアップは上級者向けの自重種目です。初心者の場合はフォームが乱れやすいため、慣れないうちは回数を少なくして正しいフォームを身につけるようにしましょう。

ディップス

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ディップスバーを肩幅程度に握る

- 両腕を伸ばし、体をまっすぐに支える

- ひじを曲げながら体をゆっくり下ろす

- ひじを伸ばして、元の姿勢に戻る

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | ディップスバー |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋下部、三角筋前部、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可(加重ベルトで調整) |

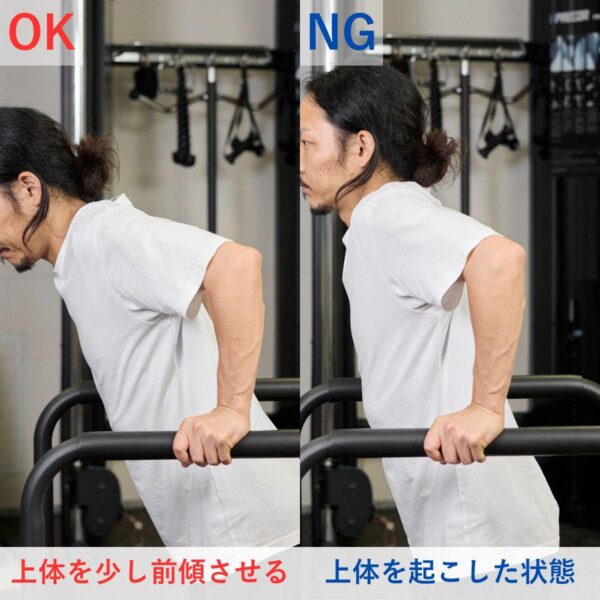

- 上体を少し前傾させる

- 肩をすくめない

上体を少し前傾させる

肩をすくめない

検証者:吉田

自重種目の中でも強度が高く、数回で強い疲労感がありました。疲れてくると肩がすくんで可動域が狭くなり、フォームも乱れやすかったです。乱れたフォームだと肩への負担が大きくなるので、最初は無理せず現実的な回数(5回程度)で取り組んだ方がよさそうです。

監修者:三矢

ディップスは大胸筋下部・三頭筋に刺激を与えますが、同時に肩関節への負担も大きくなる種目です。慣れてきたら加重ベルトで負荷を高めるのも効果的です。

【ケーブル・バーベル】大胸筋下部を鍛える筋トレ2選

- ハイケーブルクロスオーバー

- デクラインベンチプレス

ハイケーブルクロスオーバー

| 難易度 | ★★★★★ |

| 続けやすさ(※1) | ★☆☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ケーブルマシンのハンドルを上方(ハイ)の位置にセットする

- ハンドルを握り、一歩前に踏み出してスタンスを取る

- 胸を張り、両腕を斜め下に引く

- ゆっくりとスタートポジションに戻す

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ケーブル |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋下部、三角筋前部、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可(プレートで調整可能) |

- 背中は真っすぐをキープする

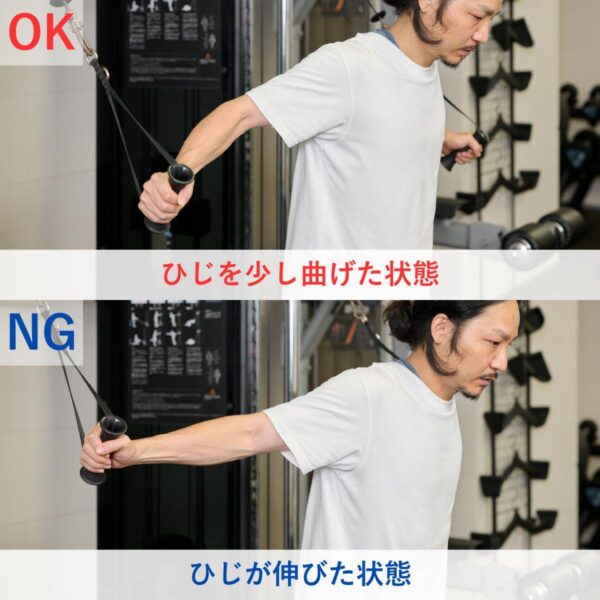

- ひじは少し曲げた状態を保つ

背中は真っすぐをキープする

ひじは少し曲げた状態を保つ

検証者:吉田

ケーブル種目は軌道が安定しないため、正しいフォームを習得するのが難しかったです。フォームの感覚をつかめると、腕を斜め下に引く動作が強調され、大胸筋下部にしっかり負荷を感じました。特にフィニッシュポジションで胸を張る意識を持つと収縮感が強くなりました。

監修者:三矢

ハイケーブルクロスオーバーは大胸筋下部を集中的に狙える種目です。腕を引き下げるときに肩がすくむと効果が半減するため、胸を前に出すイメージで動作するとよいでしょう。負荷は重すぎるとフォームが崩れやすいため、収縮を意識できる重量を選ぶのがおすすめです。

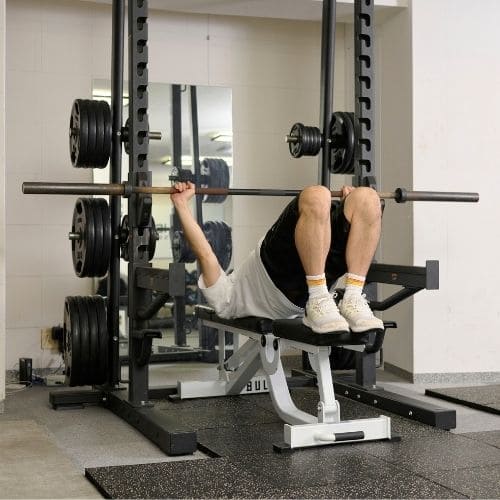

デクラインベンチプレス

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ベンチに両足を置き、腰を上げる

- バーベルを肩幅よりやや広めに握る

- 胸の下部(みぞおち付近)に向かってバーベルをゆっくり下ろす

- 大胸筋を意識して真上に押し上げる

| バリエーション | 約1種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル、プレート |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋下部、三角筋前部、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可(プレートで調整可能) |

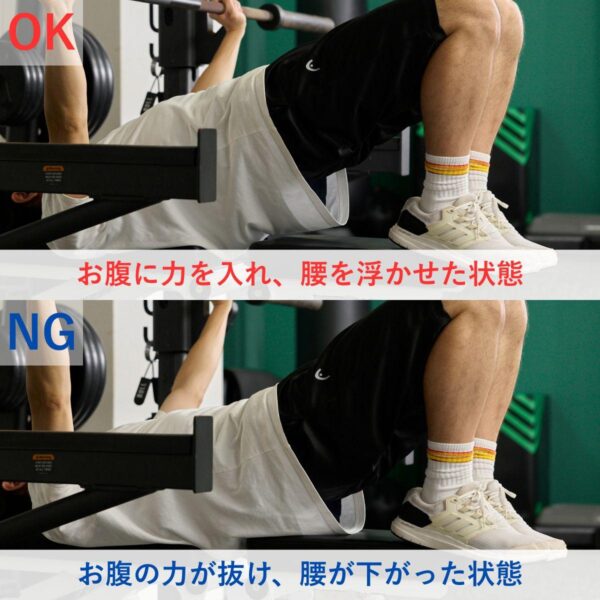

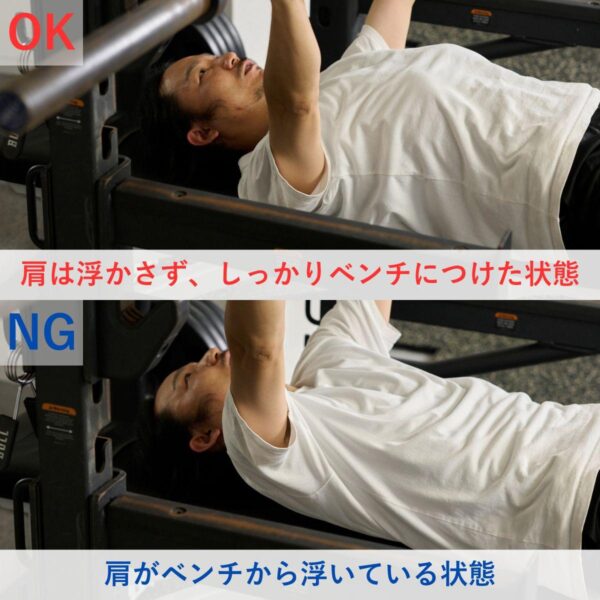

- お腹に力を入れ、腰を浮かせる

- 肩は浮かさず、しっかりベンチにつける

お腹に力を入れ、腰を浮かせる

肩は浮かさず、しっかりベンチにつける

検証者:吉田

通常のベンチプレスに比べてバーを下ろす位置が低くなるため、大胸筋の下部に強く効いている感覚がありました。特に押し上げ動作で胸の下からグッと押す力が必要になり、三頭筋にも負荷を感じました。一方で、足の位置や腰の浮かせ方が不安定だとフォームが崩れやすく、重さをコントロールするのが難しかったです。

監修者:三矢

通常のベンチプレスでも大胸筋下部にアプローチできますが、デクラインにすることでより大胸筋下部にフォーカスできます。腰を持ち上げる際にお腹にしっかり力を入れ、肩をベンチに固定しておくことが大切です。

大胸筋下部・中部・上部をバランスよく鍛える腕立てメニュー

胸のバランスを整えるには、下部だけでなく中部や上部も同時に鍛えることが大切。腕立て伏せは手幅や足の高さを変えるだけで、刺激を入れる部位を簡単に切り替えられる。

ここでは自宅でできるバランス重視のメニューを紹介する。

- ステップ1:インクライン・プッシュアップ(下部)

- ステップ2:ノーマル・プッシュアップ(中部)

- ステップ3:デクライン・プッシュアップ(上部)

検証者:吉田

3種類のプッシュアップを通して下部・中部・上部を鍛え分けてみましたが、回数が進むにつれてフォームが崩れやすくなるのを実感しました。特にデクライン・プッシュアップでは腰が反りやすく、肩に余分な負担がかかってしまいました。インクライン・プッシュアップは楽に感じる一方で、下部に効いている実感を得にくいこともありました。

監修者:三矢

部位ごとの刺激をしっかり分けるには「角度」と「姿勢」の安定が大切です。インクラインでは下向きの押し出しを意識し、胸下部を収縮させる感覚を掴みましょう。ノーマルでは可動域をしっかり確保し、胸の中央にストレッチと収縮を感じることが重要です。デクラインは腰の反りが出やすいため、背中から腰を一直線に保つ意識を持つと安定します。

ステップ1:インクライン・プッシュアップ(下部)

手を台や段差の上に置き、体を斜め下方向にして腕立て伏せを行う。押す軌道が下向きになる種目。20~30回×3セットが目安。

ステップ2:ノーマル・プッシュアップ(中部)

床に手をつき、肩幅よりやや広い位置で腕立て伏せを行う。胸の中央にまんべんなく負荷がかかり、大胸筋全体のベースづくりに最適。15〜20回×3セットが目安。

ステップ3:デクライン・プッシュアップ(上部)

足を椅子や台の上に置き、体を斜めにした状態で腕立て伏せを行う。押し出す軌道が上向きになり、大胸筋上部に刺激が集中する。10〜12回×3セットが目安。

大胸筋下部を効果的に鍛えるコツ

大胸筋下部は、角度や姿勢が少し変わるだけで刺激が逃げやすい部位。しっかり効かせるためには、次のポイントを意識するとよい。

- 角度を意識する

- トレーニングメニューの最初に入れる

- 適切な回数と頻度でおこなう

- 肩甲骨を落とす

角度を意識する

下部に効かせるためには、押す軌道をやや下方向に設定することが大切。デクラインベンチや手の位置を上げたプッシュアップなど、自然に下向きに押せる角度を作ることで、下部への刺激が入りやすくなる。角度が浅すぎると中部への負荷が強くなる。

検証者:吉田

角度を30度前後に調整するのは理屈では理解できても、実際には「下部に入っている感覚」を掴むのが難しかったです。特にフラットに慣れていると、角度をつけても中部ばかりに効いてしまうことがありました。そのため、まずはフォームの習得期間を設ける方法などもありかなと思います。

トレーニングメニューの最初に入れる

大胸筋下部は意識しないと刺激が入りにくいため、疲労が少ないトレーニング序盤に行うと効果的。最初にデクラインベンチプレスやデクラインダンベルプレスを入れることで、狙った部位にしっかり負荷をかけられる。

検証者:吉田

順番を意識せずに取り組んでいた頃は、ベンチプレスの後などに下部種目をおこなっていました。すでに疲労が溜まっていたせいか、下部に効いているのか分からないことが多かったです。

適切な回数と頻度でおこなう

筋肥大を狙うなら8〜12回で限界がくる重量を設定し、2〜3セットをおこなうのが基本。頻度は週2回が目安で、同じ部位を毎日追い込むと回復が追いつかず成長が停滞する。十分な休養を取り、超回復を促すことで下部が厚みを増しやすくなる。

検証者:吉田

高重量で挑戦すると、途中からフォームが乱れて反動を使いがちになりました。狙った部位よりも肩や腕に効いてしまい、思ったほど下部の疲労感が残らないことがありました。

肩甲骨を落とす

下部に効かせるためには、肩がすくんだ状態を避け、肩甲骨を下げたまま動作することが大切。肩が前に出ると三角筋に負荷が逃げてしまうため、胸を張り、肩を落とした姿勢を保つと下部をしっかり使える。

検証者:吉田

肩甲骨を下げ続ける意識が難しく、気付くと肩がすくんで三角筋に力が入っていました。正しい姿勢を保つのに慣れるまでかなり意識が必要でした。

大胸筋下部を鍛えるときの注意点

大胸筋下部は角度をつけた種目が多いため、フォームを誤ると肩や肘を痛めやすい。安全に鍛えるためには、次のポイントを意識することが大切だ。

- 反動をつけない

- 肩関節への負担を減らす

- 無理な可動域はNG

- 負荷の偏りを避ける

反動をつけない

重量が重すぎると体を反らしたり、勢いをつけて動作してしまうことがある。反動を使うと胸ではなく肩や腕に負荷が逃げ、ケガのリスクも高まる。ダンベルや自重トレーニングでも、下ろす動作は2〜3秒かけてゆっくりおこない、筋肉に負荷を乗せ続けるようにしよう。

検証者:吉田

重さを上げたい気持ちが先行すると、無意識に体を反らせたり、ボトムから勢いで上げようとしてしまいます。疲れてくるほどテンポが速くなり、胸より肩や腕の介入が増えるのを感じました。

肩関節への負担を減らす

デクラインベンチプレスやディップスは肩に負担がかかりやすい。ひじを開きすぎず、自然な軌道で押し出すことで肩関節のストレスを減らせる。トレーニング前に肩回りのウォームアップやストレッチを取り入れると、可動域が広がりケガの予防になる。

検証者:吉田

ひじが外に開くと、押し切る前に肩前部が先に疲れて違和感が出やすかったです。特にディップスは終盤になるほど肩がすくみやすく、可動域も浅くなりました。

無理な可動域はNG

深く下ろしすぎると肩や胸の腱を痛める可能性がある。特にディップスでは、肩がひじより深く沈みすぎない位置で止めると安全。可動域は「胸に心地よいストレッチが入る範囲」にとどめ、痛みを感じる位置まで無理に下ろさないようにする。

検証者:吉田

深く下ろそうと欲張るほど、ボトムでのストレッチが痛みに変わりました。結果、翌日は胸ではなく肩だけが張ることが多かったです。

負荷の偏りを避ける

フラットベンチの種目でも大胸筋下部にはアプローチできる。

下部ばかり鍛えていると、中部や上部とのバランスが崩れ、胸の形が不自然になることがある。胸全体をローテーションして鍛えることで、バランスの取れた胸板に仕上がる。背中や肩のトレーニングも合わせて行うと姿勢が整いやすい。

検証者:吉田

デクライン系種目ばかり選んでしまうとバランスが崩れてしまうため、うまく調整する必要がありそうです。

大胸筋下部に関するQ&A

最低限押さえておきたい種目は?

A:デクライン系のプレス種目

監修者:三矢

まず押さえておきたいのは、デクライン系のプレス種目。デクラインベンチプレスやデクラインダンベルプレスは下部を直接狙いやすく、胸のボリュームを出すのにおすすめです。

大胸筋下部の外側と内側で分けて鍛えられる?

A:難しいが、収縮系種目とストレッチ種目でバランスをとることはできる。

監修者:三矢

大胸筋は一枚の大きな筋肉なので、外側と内側を分けて鍛えることは難しいです。しかし、収縮系種目(ペックフライ)とストレッチ種目(ダンベルフライ)を取り入れることで刺激をやや内側・外側に寄せることはできます。

2024年日本体育大学大学院体育科学研究科博士課程修了。博士(体育科学)。日本体育大学体育研究所助教であり、同学のボディビル部にて監督およびボディビルクラブ代表を務める。2024年におこなわれた第38回東京クラス別ボディビル選手権大会では、ミスター75kg以下級にて優勝。

【資格】

NSCA-CSCS