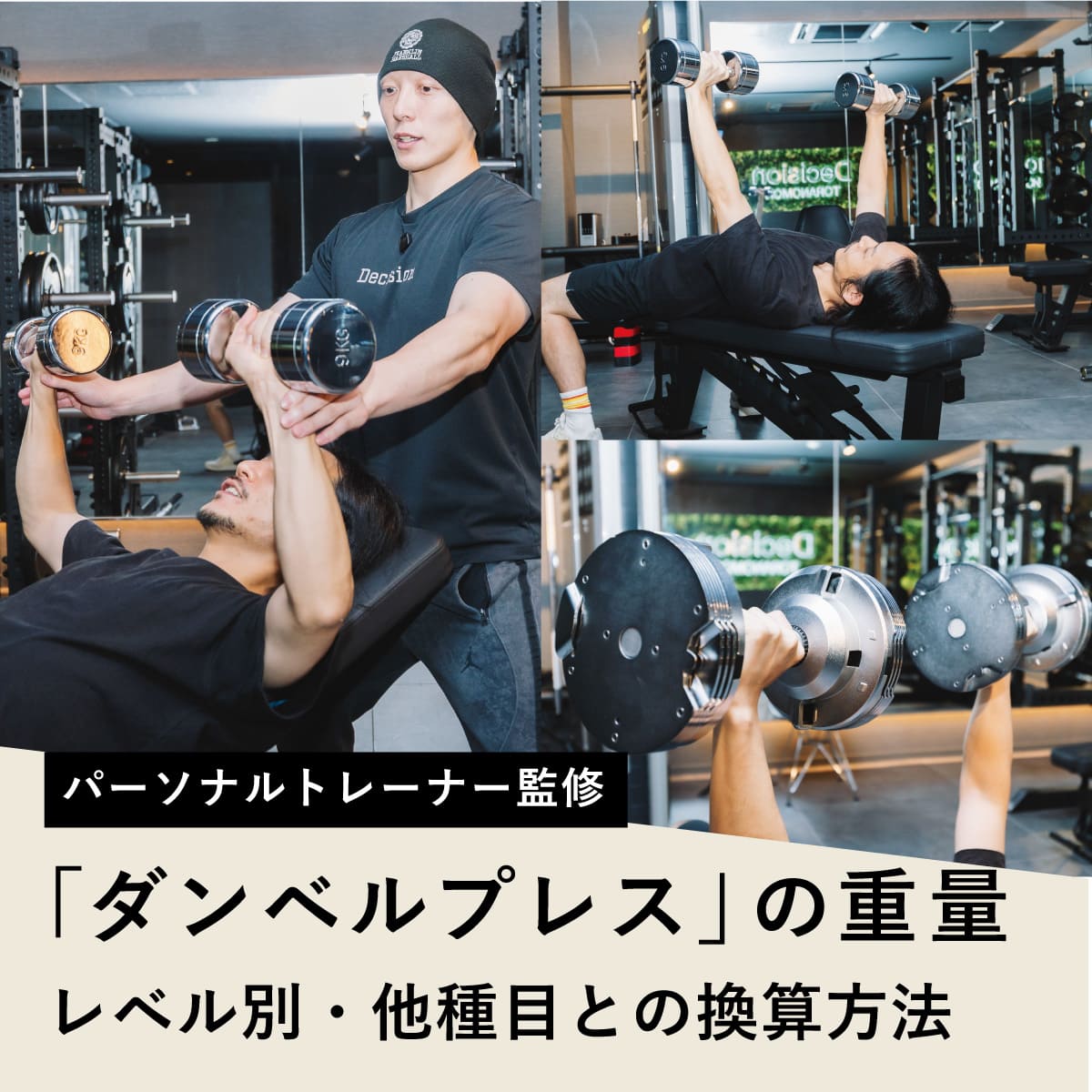

ダンベルプレスは胸のボリュームづくりや押す力に関係する種目。この記事ではダンベルプレスの男女・レベル別の平均重量やインクライン・デクラインなど種類別の目安、ベンチプレス・ダンベルフライの換算指標を紹介。目的別の回数設定、重量を上げるタイミングなども解説。数値だけにとらわれず、着実にステップするための実践ガイド。

この記事の監修者

関根 綾さん

パーソナルジムDecision 代表トレーナー

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

学生時代は運動部に所属。最近になってジム通いをスタート。実体験を踏まえて、初心者・ブランク明けでも再現しやすいメニューや、続けやすい負荷設定・時間配分に強い関心を持つ。今回の検証ではフラット/インクライン/デクラインの違い、ベンチプレス・ダンベルフライとの換算感覚、インターバルの影響などを検証。

「ダンベルプレス重量」の検証ポイント

|

【負荷】 ・⚪︎kgで⚪︎回 |

|

【換算基準】 種目別の重量換算として適切な重量は? ・ダンベルプレスを基準としたときの他種目での適切な重量は? |

【男女別】ダンベルプレス平均重量(片手)

胸や上腕三頭筋を中心に鍛えるダンベルプレスでは、体格や経験によって扱える重量が大きく変わる。無理のない目安を知っておくと、フォームを崩さず安全にトレーニングを続けられる。ここでは、レベル別の平均重量を男女別で紹介。

- 初心者(~3ヵ月):男性は「10~12㎏」女性は「4~6㎏」

- 中級者(4~6ヵ月):男性は「14~20㎏」女性は「5~7㎏」

- 上級者(2年以上):男性は「28~35㎏」女性は「8~10㎏」

検証者:吉田

トレーニング歴3ヵ月、ベンチプレス55㎏の男性の場合、正しいフォームで10回挙上できる重量は片手で13~15㎏程度でした。だいたいベンチプレスの1/4の重量が目安になりそうです。

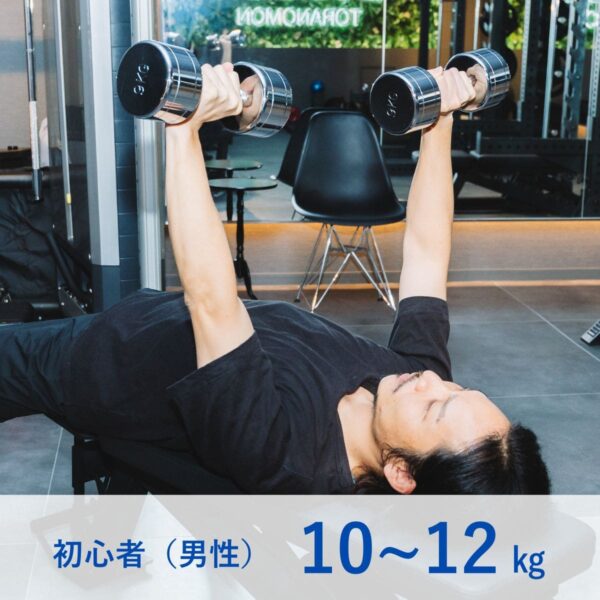

初心者(~3ヵ月):男性は「10~12㎏」女性は「4~6㎏」

トレーニングを始めたばかりの時期はフォーム習得が最優先。男性は片手10~12kg、女性は4~5kgが基準となる。重量よりも正しい動作を繰り返し、肩や肘に負担をかけないことが重要。

男性の平均重量(初心者)

| 体重 | 重量目安 |

|---|---|

| 50㎏ | 10㎏ |

| 55㎏ | 10㎏ |

| 60㎏ | 11㎏ |

| 65㎏ | 11㎏ |

| 70㎏ | 12㎏ |

| 75㎏ | 13㎏ |

| 80㎏ | 14㎏ |

| 85㎏ | 15㎏ |

| 90㎏ | 16㎏ |

女性の平均重量(初心者)

| 体重 | 重量目安 |

|---|---|

| 40㎏ | 3㎏ |

| 45㎏ | 3㎏ |

| 50㎏ | 4㎏ |

| 55㎏ | 4㎏ |

| 60㎏ | 4㎏ |

| 65㎏ | 4㎏ |

| 70㎏ | 4㎏ |

| 75㎏ | 5㎏ |

| 80㎏ | 5㎏ |

監修者:関根

初心者が最も陥りやすいのは「無理して高重量を扱う」ことです。設定した重量が重すぎると、肩がすくんだりして、胸や上腕三頭筋ではなく肩や手首に負担が集中します。まずは基準の重量を目安に、正しいフォームで10〜12回を安定してこなせることを優先しましょう。

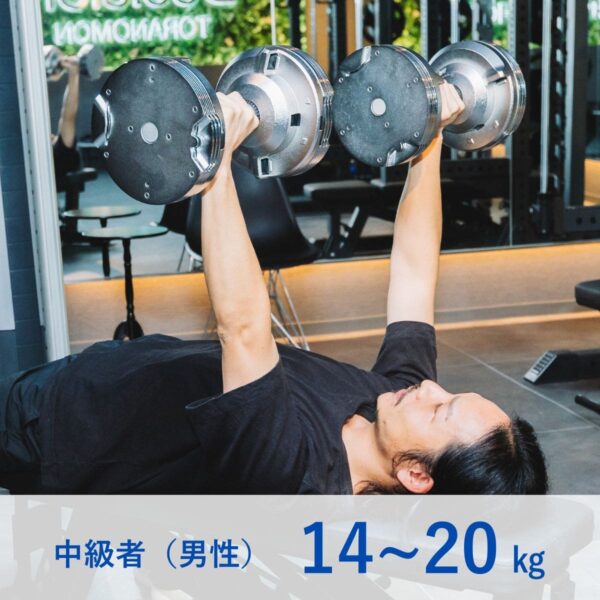

中級者(4~6ヵ月):男性は「14~20㎏」女性は「5~7㎏」

基礎筋力が安定してくると、扱える重量は大きく伸びる。男性は20kg台前半、女性は10kg前後が目安。回数は8~12回を維持できる範囲で調整し、徐々に重量アップすることで成長しやすい。

男性の平均重量(中級者)

| 体重 | 重量目安 |

|---|---|

| 50㎏ | 14㎏ |

| 55㎏ | 14㎏ |

| 60㎏ | 15㎏ |

| 65㎏ | 16㎏ |

| 70㎏ | 16㎏ |

| 75㎏ | 17㎏ |

| 80㎏ | 18㎏ |

| 85㎏ | 19㎏ |

| 90㎏ | 20㎏ |

女性の平均重量(中級者)

| 体重 | 重量目安 |

|---|---|

| 40㎏ | 5㎏ |

| 45㎏ | 5㎏ |

| 50㎏ | 5㎏ |

| 55㎏ | 5㎏ |

| 60㎏ | 6㎏ |

| 65㎏ | 6㎏ |

| 70㎏ | 6㎏ |

| 75㎏ | 7㎏ |

| 80㎏ | 7㎏ |

監修者:関根

中級者になると扱える重量が扱えるようになりますが、重量に引っ張られてフォームが崩れるケースも増えてきます。特にダンベルを下ろす局面ではひじが外に開いたり、肩がすくんで胸の刺激が弱まることも。中級者は「高重量を扱う強度」と「ていねいな動作の継続」の両立がポイントです。

上級者(2年以上):男性は「28~35㎏」女性は「8~10㎏」

長期間の継続で筋肥大が進むと、高重量でもフォームを保てる。男性は20kg以上、女性は8kg以上を扱うケースが多い。ただし、可動域を狭めて反動を使うと効果が落ちるため、安定したフォームを崩さない範囲で。

男性の平均重量(上級者)

| 体重 | 重量目安 |

|---|---|

| 50㎏ | 28㎏ |

| 55㎏ | 28㎏ |

| 60㎏ | 30㎏ |

| 65㎏ | 30㎏ |

| 70㎏ | 30㎏ |

| 75㎏ | 32㎏ |

| 80㎏ | 32㎏ |

| 85㎏ | 34㎏ |

| 90㎏ | 36㎏ |

女性の平均重量(上級者)

| 体重 | 重量目安 |

|---|---|

| 40㎏ | 8㎏ |

| 45㎏ | 8㎏ |

| 50㎏ | 8㎏ |

| 55㎏ | 8㎏ |

| 60㎏ | 9㎏ |

| 65㎏ | 9㎏ |

| 70㎏ | 9㎏ |

| 75㎏ | 10㎏ |

| 80㎏ | 10㎏ |

監修者:関根

上級者になると、重量とフォームを両立できている人は増えます。しかし、挙上重量を優先して可動域やフォームを犠牲にするケースもあるため、注意しましょう。また、扱う重量が大きくなるほど関節や腱への負担も増えるため、ウォーミングアップをしっかりおこない最初の1〜2セットは軽めにして可動域を確認することでケガ予防につながります。

【種類別】ダンベルプレス2種の重量目安

ダンベルプレスは角度や可動域を変えることで刺激する筋肉が変わり、扱える重量も少しずつ異なる。ここではインクライン、デクライン、ワイドの3種類について特徴と重量目安を紹介する。

- インクラインダンベルプレスの重量目安

- デクラインダンベルプレスの重量目安

インクラインダンベルプレスの重量目安

インクラインダンベルプレスは、大胸筋上部や三角筋前部に強い刺激を与える種目。以下、男女それぞれの体重・トレーニング歴に応じた片手平均重量の目安。

【レベル別】男性のインクラインダンベルプレスの平均重量(片手)

| 体重 | 初心者(~3ヵ月) | 中級者(4~6ヵ月) | 上級者(2年以上) |

|---|---|---|---|

| 50㎏ | 8㎏ | 14㎏ | 22㎏ |

| 55㎏ | 10㎏ | 14㎏ | 22㎏ |

| 60㎏ | 10㎏ | 16㎏ | 24㎏ |

| 65㎏ | 11㎏ | 16㎏ | 24㎏ |

| 70㎏ | 13㎏ | 16㎏ | 26㎏ |

| 75㎏ | 13㎏ | 18㎏ | 26㎏ |

| 80㎏ | 14㎏ | 18㎏ | 28㎏ |

| 85㎏ | 16㎏ | 20㎏ | 28㎏ |

| 90㎏ | 16㎏ | 20㎏ | 30㎏ |

【レベル別】女性のインクラインダンベルプレスの平均重量(片手)

| 体重 | 初心者(~2ヵ月) | 中級者(3~6ヵ月) | 上級者(2年以上) |

|---|---|---|---|

| 40㎏ | 3㎏ | 5㎏ | 8㎏ |

| 45㎏ | 3㎏ | 5㎏ | 8㎏ |

| 50㎏ | 4㎏ | 5㎏ | 8㎏ |

| 55㎏ | 4㎏ | 5㎏ | 9㎏ |

| 60㎏ | 4㎏ | 6㎏ | 9㎏ |

| 65㎏ | 5㎏ | 7㎏ | 9㎏ |

| 70㎏ | 5㎏ | 7㎏ | 10㎏ |

| 75㎏ | 5㎏ | 8㎏ | 10㎏ |

| 80㎏ | 5㎏ | 8㎏ | 10㎏ |

検証者:吉田

ダンベルプレスと比較すると、インクラインダンベルプレスの方が重量を扱いにくかったです。ダンベルプレスでは13㎏、インクラインダンベルプレスでは10㎏程度でした。また、フォームの難易度としては、インクラインダンベルプレスの方が習得しやすかったです。

監修者:関根

インクラインダンベルプレスは、通常のダンベルプレスに比べて扱える重量が軽くなるのが一般的です。大胸筋上部に効かせやすく、筋肥大やシルエットづくりに効果的。また、肩甲骨を大きく下制・寄せる必要が少ないため、胸トレーニングのフォームにまだ慣れていない初心者でも取り組みやすい種目です。

デクラインダンベルプレスの重量目安

デクラインダンベルプレスは、身体を頭側に傾斜させておこなうプレス種目であり、大胸筋下部を中心に強く刺激を与えることができる。フラットやインクラインと比較すると重量を扱いやすい傾向に。可動域が狭くなるため、フォームを崩さずにコントロールすることが重要。以下、男女別・体重別・トレーニング歴ごとの片手平均重量の目安。

【レベル別】男性のデクラインダンベルプレスの平均重量(片手)

| 体重 | 初心者(~2ヵ月) | 中級者(3~6ヵ月) | 上級者(2年以上) |

|---|---|---|---|

| 50㎏ | 10㎏ | 18㎏ | 25㎏ |

| 55㎏ | 12㎏ | 19㎏ | 27.5㎏ |

| 60㎏ | 13㎏ | 22㎏ | 30㎏ |

| 65㎏ | 14㎏ | 23㎏ | 32.5㎏ |

| 70㎏ | 15㎏ | 26㎏ | 35㎏ |

| 75㎏ | 16㎏ | 27㎏ | 37.5㎏ |

| 80㎏ | 17㎏ | 29㎏ | 40㎏ |

| 85㎏ | 18㎏ | 30㎏ | 42.5㎏ |

| 90㎏ | 19㎏ | 32㎏ | 45㎏ |

【レベル別】女性のデクラインダンベルプレスの平均重量(片手)

| 体重 | 初心者(~2ヵ月) | 中級者(3~6ヵ月) | 上級者(2年以上) |

|---|---|---|---|

| 40㎏ | 4㎏ | 8㎏ | 14㎏ |

| 45㎏ | 4.5㎏ | 9㎏ | 15.5㎏ |

| 50㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 17.5㎏ |

| 55㎏ | 5.5㎏ | 11㎏ | 19㎏ |

| 60㎏ | 6㎏ | 12㎏ | 21㎏ |

| 65㎏ | 6.5㎏ | 13㎏ | 22.5㎏ |

| 70㎏ | 7㎏ | 14㎏ | 24.5㎏ |

| 75㎏ | 7.5㎏ | 15㎏ | 26㎏ |

| 80㎏ | 8㎏ | 16㎏ | 28㎏ |

検証者:吉田

デクラインダンベルプレスの場合は重量が2㎏程度ふえました(片手で15㎏)。姿勢やフォームのコントロールが難しいので、大胸筋下部に特化して鍛えたい人以外はフラットベンチでのトレーニングでよさそうです。

監修者:関根

デクラインダンベルプレスは胸の位置が高くなるため、自然と可動域が狭まり重量を扱いやすくなります。しかし、フォームが崩れると腰や肩に余計な負担がかかり、ケガにつながる可能性も。フラットダンベルプレスでも十分に大胸筋下部に刺激を与えられるため、必ずしもデクラインに取り組む必要はありません。

【類似種目と比較】ダンベルプレスの重量換算

ダンベルプレスの重量は、他の胸トレーニング種目と比べることで、自分がどのくらいの負荷を扱えているかを客観的に判断しやすくなる。ここではベンチプレス、ダンベルフライとの目安換算を紹介する。

- ベンチプレスとの重量換算

- ダンベルフライとの重量換算

ベンチプレスとの重量換算

ベンチプレスはバーベルを両手で押し上げるため、左右のバランスを取りやすく、同じ筋力ならダンベルプレスより高重量を扱いやすい。一般的にバーベルベンチプレスの70〜80%がダンベルプレス両手合計の目安(片手だと35~40%)とされる。

ベンチプレス(両手)とダンベルプレス(両手)の換算表

| ベンチプレス | ダンベルプレス(両手) |

|---|---|

| 20㎏ | 14㎏ |

| 25㎏ | 17.5㎏ |

| 30㎏ | 21㎏ |

| 35㎏ | 24.5㎏ |

| 40㎏ | 28㎏ |

| 45㎏ | 31.5㎏ |

| 50㎏ | 35㎏ |

| 55㎏ | 38.5㎏ |

| 60㎏ | 42㎏ |

| 65㎏ | 45.5㎏ |

| 70㎏ | 49㎏ |

| 75㎏ | 52.5㎏ |

| 80㎏ | 56㎏ |

| 85㎏ | 59.5㎏ |

| 90㎏ | 63㎏ |

| 95㎏ | 66.5㎏ |

| 100㎏ | 70㎏ |

検証者:吉田

ベンチプレスの方が高重量を扱いやすかったです(ベンチプレス両手55㎏・ダンベルプレス片手13㎏)。ベンチプレスは安全バーがあるため、挙上できないときのリスクは回避できますが、ダンベルプレスの場合は安全バーがないため限界まで追い込むのが怖かったです。また、軌道が安定しないため回数を重ねると、手首がぐらつくので注意した方がよさそうです。

監修者:関根

バーベルベンチプレスと比べて、ダンベルプレスは左右を独立して安定させる必要があるため、同じ筋力でも扱える重量は落ちやすい傾向に。しかし、可動域が広がるため、胸の収縮と伸長を強調できるメリットもあります。重量換算はあくまで目安であり、数字にこだわるよりも「安定したフォームで反復できるか」を基準に重量を設定しましょう。

ダンベルフライとの重量換算

ダンベルフライはフリーウエイトで胸を開く動作を行う種目で、肩関節の安定性が求められるため、ダンベルプレスよりも軽めの重量が最適。一般的にダンベルフライの125~130%程度がダンベルプレスの重量目安となる。

ダンベルフライ(片手)とダンベルプレス(片手)の換算表

| ダンベルフライ | ダンベルプレス |

|---|---|

| 4㎏ | 5㎏ |

| 6㎏ | 7.5㎏ |

| 8㎏ | 10㎏ |

| 10㎏ | 12.5㎏ |

| 12㎏ | 15㎏ |

| 14㎏ | 17.5㎏ |

| 16㎏ | 20㎏ |

| 18㎏ | 22.5㎏ |

| 20㎏ | 25㎏ |

| 22㎏ | 27.5㎏ |

| 24㎏ | 30㎏ |

| 26㎏ | 32.5㎏ |

| 28㎏ | 35㎏ |

| 30㎏ | 37.5㎏ |

| 32㎏ | 40㎏ |

| 34㎏ | 42.5㎏ |

| 36㎏ | 45㎏ |

| 38㎏ | 47.5㎏ |

| 40㎏ | 50㎏ |

検証者:吉田

ダンベルフライは重量を少し重くすると肩に負担が強く出やすく、片手6〜8kg程度でも十分きつく感じました。プレスに比べて可動域が大きく、胸を開くストレッチ感が強いので、軽めでもしっかり効かせられる印象でした。

監修者:関根

ダンベルフライはプレスよりも肩関節への安定性が求められる種目であり、重量を上げすぎるとフォームが崩れてケガのリスクが高くなります。目安としてプレスの7〜8割程度の重量に抑えると安全です。フライでは「胸をストレッチさせる意識」と「肘を軽く曲げて安定させる動作」が重要で、重量よりも可動域とコントロールを優先しましょう。

【目的別】ダンベルプレスの重量・回数

ダンベルプレスは目的に応じて重量と回数を変えることで、得られる効果が大きく変わる。筋力を伸ばしたいのか、引き締めや脂肪燃焼を狙うのかによって設定を調整する必要がある。

- 【筋力アップ】8~12回×3セット

- 【シェイプアップ】15~20回×3セット

【筋力アップ】8~12回×3セット

筋力や筋肥大を狙う場合は、8〜12回で限界がくる重量を選ぶのが基本。1セット8~12回がギリギリ上がる程度を目安に設定すると、筋繊維に十分な負荷をかけられる。セット数は3セットが標準で、インターバルは60〜90秒程度。慣れてきたら1〜2kgずつ重量を増やしていくと効率的に筋力が向上する。

検証者:吉田

体力に自信がない人は、少しインターバルを長めにした方がよさそうです。10回を目安に限界の重量で取り組んでみたのですが、90秒だと3セットもたなかったです。筋力をより回復させるために、120秒程度にすると3セットできました。

監修者:関根

大胸筋の筋力アップ・筋肥大を目的とする場合は、ダンベルプレスだけでなくベンチプレス・ダンベルフライなどの種目を組み合わせるのがおすすめです。バーベルを使ったベンチプレスは高重量を扱いやすく、ダンベルフライではストレッチを意識したトレーニングができます。ポイントは重量を伸ばすだけでなく、常に肩甲骨の安定や正しい軌道を意識して、胸に負荷を集中させることです。

【シェイプアップ】15~20回×3セット

引き締めや脂肪燃焼を目的とする場合は、15〜20回こなせる軽めの重量を選ぶのが適している。筋肉への負荷はやや低くなるが、動作回数が多いため心拍数が上がり、代謝アップや持久力向上につながる。休憩は短めの30〜60秒に設定し、心拍数を保ったままセットを続けることで脂肪燃焼効果を高めやすい。

検証者:吉田

30秒だと筋疲労の回復はあまり期待できませんが、心拍数があがりやすかったです。回数が多くなるので、自然とトレーニングのスピードも速くなってしまうので、しっかりコントロールすることを心がけた方がよさそうです。

監修者:関根

シェイプアップ目的の場合は、心拍数を保ちながら動作を続けられる軽めの重量設定で。さらに軽めのダンベルフライを取り入れると、胸のストレッチ感が強まります。いずれの種目でも休憩時間を短めに設定し、呼吸を乱さずテンポを一定に保つことで、脂肪燃焼と引き締め効果を高めやすくなります。

ダンベルプレスの重量を上げるタイミング

ダンベルプレスは同じ重量で続けていると筋肉が刺激に慣れ、成長が停滞しやすい。効率よく筋力を伸ばすためには、適切なタイミングで重量を上げていくことが重要。

- 10回×3セットが限界の重量設定

- 重量は1〜2㎏ずつ上げる

10回×3セットが限界の重量設定

重量設定は目的によって変わるが、基本は10回を3セットこなせるかどうかで判断するとわかりやすい。フォームを崩さずに10回できるようになった時点で、次のステップに進むサインと考えられる。逆に8回を超えられない場合は重量が重すぎる可能性が高い。常に「最後の数回がギリギリ上がる重量」を選び、筋肉に十分な刺激を与えることがポイント。

検証者:吉田

いまは片手13kgでフラットのダンベルプレスをしています。10回×3セットを目標にしていますが、現状は「10回・10回・7回」で止まってしまうことも。

監修者:関根

重量を上げるタイミングは「10回×3セットをクリアできた時」が目安です。しかし、筋肥大するためには、ある程度限界の重量を扱うこともポイントになってきます。重量として据え置きでよいかもしれませんが、インターバルを少し長めにして3セットこなせるのであれば、次の重量14~15㎏に取り組んでもよいかもしれません。

重量は1〜2㎏ずつ上げる

ステップアップする際は、片手あたり1〜2kgずつの増量が理想的。急激に重量を増やすとフォームが崩れ、肩や肘を痛めるリスクが高まる。特にインクラインやワイドなど不安定な種目では、0.5〜1kgの小刻みな増量を活用すると安全に負荷を高められる。

検証者:吉田

片手13kgでしばらく続けていますが、増量のタイミングが一番悩みどころでした。最初は「+2kgでも大丈夫だろう」と思って挑戦しましたが、すぐにフォームが崩れて肩に力が入ってしまいました。特にインクラインでは安定性が難しく、0.5kg〜1kgの小刻みな増量のほうが安心だと実感しています。

監修者:関根

重量を上げる際は、できる限り小刻みに調整した方が安全です。一度に大きく重量を上げてしまうと、胸だけでなく肩やひじに負担が逃げやすく、ケガのリスクも高まります。ステップアップは「余裕を持って10回×3セットを安定してこなせたら、次は+1〜2kg」といった流れで進めると、無理なく成長を積み重ねられます。

ダンベルプレスの重量を伸ばすコツ

ダンベルプレスの重量を伸ばすには、単に重いダンベルを持つだけでなく、フォームの安定性や補助筋の強化、可動域の確保が重要になる。次のポイントを押さえることで、安全に高重量へ挑戦しやすくなる。

- トレーニングベルトやリストラップをつかう

- ダンベルの握る位置を調整する

- ストレッチでパフォーマンスを上げる

- 上腕三頭筋・三角筋を鍛える

トレーニングベルトやリストラップをつかう

高重量を扱うときは、腰や手首への負担が大きくなる。トレーニングベルトを使用すると体幹が安定し、押し上げ動作で力を発揮しやすくなる。リストラップは手首のブレを抑え、ダンベルを垂直に保ちやすくする効果がある。フォームが安定すると、より効率的に大胸筋へ負荷を集中できる。

検証者:吉田

終盤に手首が内側へ倒れやすく、狙った位置に押し上げづらいことがありました。リストラップを使うことで、手首のぐらつきが減りダンベルの軌道が安定しました。ベルトを巻いた時は腹圧が入りやすく、スタート姿勢も安定して押しやすくなりました。

ダンベルの握る位置を調整する

同じ重量でも握る位置によって負荷のかかり方が変わる。重量が伸び悩んだときは、握り方を工夫して動作を安定させると、よりスムーズに挙上できることがある。

検証者:吉田

ダンベルを真ん中で握ると下ろし動作で前後にぶれやすかったのですが、親指側に寄せて握ると重心が安定して押しやすくなりました。また、握るという意識より手のひらに乗せる感覚の方が、フォームが安定しやすかったです。

ストレッチでパフォーマンスを上げる

肩や胸の柔軟性が低いと可動域が制限され、プレス動作の安定性が落ちる。トレーニング前に肩関節と胸筋のストレッチをおこなうことで、動きがスムーズになり、筋肉が十分に伸び縮みできる状態になる。これにより、扱える重量が自然と増えやすくなる。

検証者:吉田

胸椎が硬いと可動域が狭くて思うように下げられませんでした。トレーニング前に胸椎を伸ばすストレッチをしてから取り組むと、可動域が広がりスムーズに押せるようになりました。

上腕三頭筋・三角筋を鍛える

ダンベルプレスは大胸筋だけでなく、上腕三頭筋や三角筋前部の関与も大きい。これらの補助筋が弱いと、胸の力があっても重量を支えきれないことがある。フレンチプレスやナロープッシュアップで三頭筋を、ショルダープレスで三角筋を鍛えることで、押し上げ動作が安定し、より高重量に挑戦できる土台が整う。

監修者:関根

ダンベルプレスは大胸筋だけでなく、三角筋前部と上腕三頭筋も関与する種目です。ショルダープレスやフレンチプレスを組み合わせることで、補助筋も同時に鍛えられ、結果的にプレス重量の向上につながります。ただし疲労が大きい場合は胸と分けて実施し、回復を優先するのもおすすめです。

以下の記事では、上腕三頭筋や三角筋を鍛えるトレーニング種目をわかりやすく紹介。

上腕三頭筋の筋トレメニュー18選!自重・ダンベル・ケーブルマシンを使った種目

効果的に上腕三頭筋を鍛える3ステップ 上腕三頭筋に厚みとメリハリを出すために、しっかりポイントを抑えてからトレーニングするのがおすすめ。ここでは成果を出すための.....

【前部・中部・後部】三角筋(肩)の筋トレ!ダンベル・バーベル・自重など種目別に紹介

三角筋を鍛える3つのメリット 逆三角形のボディラインづくりに役立つ 肩こりなどの改善・日常動作が楽になる スポーツパフォーマンスが向上する 逆三角形のボディライ.....

ダンベルプレスで高重量を扱う注意点

ダンベルプレスは高重量を扱いやすい種目だが、フォームや呼吸、休息の取り方を誤るとケガやオーバートレーニングの原因になりやすい。特に重量が伸びてきたタイミングでは次の点に注意する必要がある。

- 正しいフォームを徹底する

- 筋肉が少ない方の重量に合わせる

- 呼吸を意識する

- インターバルは120秒程度とる

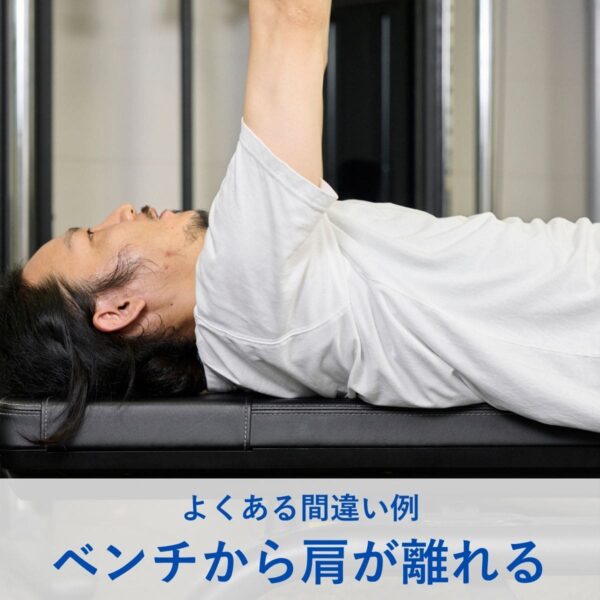

正しいフォームを徹底する

高重量を安全に挙げるためには、背中のアーチ、肩甲骨の寄せ、足の踏ん張りをしっかり意識することが重要だ。ダンベルは胸の高さに下ろし、手首と前腕を垂直に保つことで、肩関節への負担を最小限にできる。フォームが崩れたまま重量を上げると、胸や肩を痛めるリスクが一気に高まるため、重量よりもまず動作の安定を優先するべきである。

ダンベルプレスのフォーム注意点

| 姿勢 | 頭・肩・お尻をベンチにしっかり固定する |

| 足の位置 | 足裏を床にしっかりつける |

| ダンベルを落とす位置 | 胸の高さか少し下まで下ろす |

| 手首の角度 | 前腕とダンベルが一直線になるよう保つ |

監修者:関根

初心者には難しいかもしれませんが、肩甲骨を寄せて・やや下げる意識を持つこともポイントです。また、前腕が床と垂直になるよう手首の真上に重心を置き、ひじは外に開きすぎないようにしましょう。

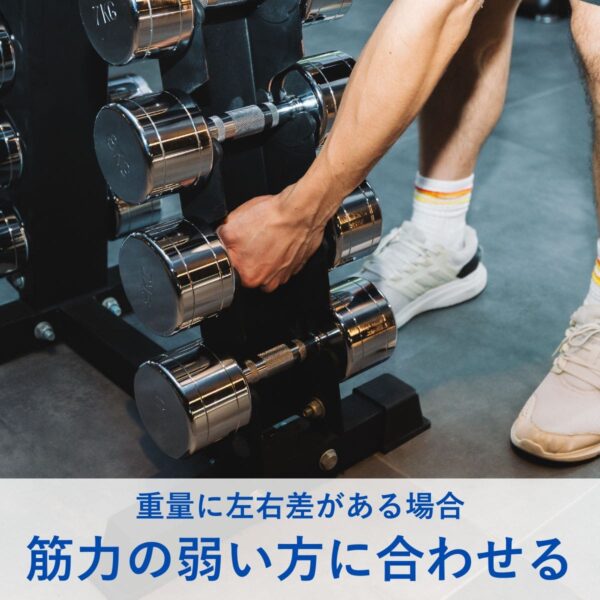

筋肉が少ない方の重量に合わせる

左右の筋力差がある場合、強い方に合わせて重量を設定すると弱い側が耐えられず、バランスを崩す原因になる。常に弱い方に合わせて設定することで、左右差を埋めながら安全にトレーニングを進められる。

監修者:関根

利き腕や姿勢のクセなどで、左右差の重量が変わることもあります。強い側に合わせると弱い側のフォームが崩れやすく、ケガにつながる可能性も。弱い側基準で重量設定をおこなうようにしましょう。

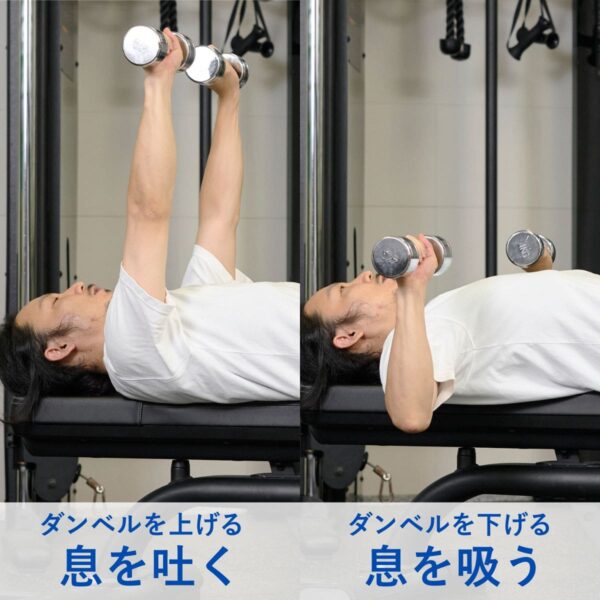

呼吸を意識する

息を止めすぎると血圧が急上昇するため、ダンベルを押し上げるタイミングでゆっくり息を吐くようにする。呼吸を一定に保つことで、フォームが安定しやすく、余計な力みも防げる。

監修者:関根

押しで息を吐き、下ろしで吸うのが基本。長く息を止め続けると血圧上昇、めまい、視界のチラつきが起きやすくなりますので注意してください。リズム(吸う2秒→切り返し→吐く3秒)を意識するようにしましょう。

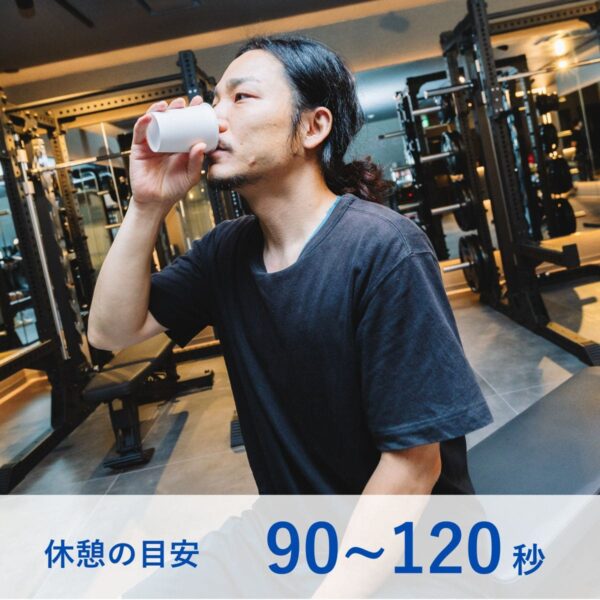

インターバルは120秒程度とる

高重量トレーニングでは筋肉と神経系の回復に時間がかかる。インターバルは90〜120秒を目安にとり、次のセットでもしっかり挙上できる状態を作ると効率的に負荷をかけられる。短すぎる休憩ではパフォーマンスが落ち、長すぎる休憩では集中力が切れやすくなるため、一定のリズムを保つことが重要。

監修者:関根

筋力・筋肥大狙いのプレスでは90〜120秒が目安です。また、水分補給も忘れてはいけません。特に高重量を扱うトレーニングでは発汗量が増えるため、種目を切り替えるタイミングやインターバルの間にこまめに水を口に含むようにしましょう。冷たい水の方が体温を下げやすくパフォーマンスの維持にも役立ちます。

ダンベルプレスの平均重量に関するQ&A

- 高重量を扱うならダンベルプレスとベンチプレスどっちがいい?

- ダンベルプレスは何キロからすごい?

- 高重量を扱ったときに起きるケガのリスクは?

高重量を扱うならダンベルプレスとベンチプレスどっちがいい?

A:ベンチプレスの方がおすすめ。

監修者:関根

高重量をあつかう場合は、安定性の高いベンチプレスの方が適しています。バーベルを使うことで左右の動きが連動し、バランスを崩しにくい分、最大筋力を発揮しやすいのが特長です。

ダンベルプレスは何キロからすごい?

A:男性は片手30~40kg、女性は片手12~15kg。

監修者:関根

男性で片手30~40kg以上、女性で片手12~15kg以上を扱えれば上級者レベルといえます。フラットベンチで8〜10回を安定して挙上できるなら、筋力もしっかりついているはずです。しかし、自分の成長の指標として、無理な重量に挑戦するのは危険なので注意しましょう。

高重量を扱ったときに起きるケガのリスクは?

A:肩・ひじ・手首へのケガ。

監修者:関根

高重量になるほど肩やひじ、手首への負担が増え、肩関節や手首などのケガのリスクが高まります。フォームが崩れた状態で反動を使って挙上することも危険なので、注意してください。

年間約1000セッションを指導。経営者や芸能関係者の指導経験も多く、ダイエット・ボディメイク・健康維持など、さまざまな悩みに幅広く対応している。2021年より大原学園大宮校スポーツトレーナー科講師としても活動。

【保有資格/実績など】全米エクササイズ&フィットネス協会認定トレーナー(NESTAーPFT)/IMBF公認ファスティングカウンセラー/関東オープンメンズフォジーク選手権入賞