筋膜ローラー(フォームローラー)は、筋肉を包む筋膜をほぐし、姿勢改善や疲労回復、パフォーマンス向上に役立つセルフケアグッズの1つで、初心者でも簡単に取り入れられる。

この記事では、首や肩、背中、太ももなど部位ごとの使い方をはじめとし、頻度や注意点、筋膜ローラーの選び方を紹介する。

この記事の監修者

古谷 有騎さん

スポーツモチベーション所属トップトレーナー|PTI認定プロフェッショナルフィジカルトレーナー

この記事の検証者

神山 その香さん

学生時代は中高6年間陸上部に所属し中長距離を専門とし、昨年はフルマラソンを完走。現在は月1〜2回のランニングや自宅での腹筋・プランク・スクワットなどを中心に取り入れている。日常的に身体を動かす意識を持ちつつ、無理のない範囲で運動習慣を続けている。

筋膜ローラー(フォームローラー)とは?

筋膜ローラーは、筋肉のコリや硬さが気になる部分に当てて圧をかけ、コリをほぐしたり血行を促進する目的で使用するローラー型の器具。

形状は円柱状で、表面に凹凸がついているものや滑らかなものがあり、「フォームローラー」とも呼ばれる。

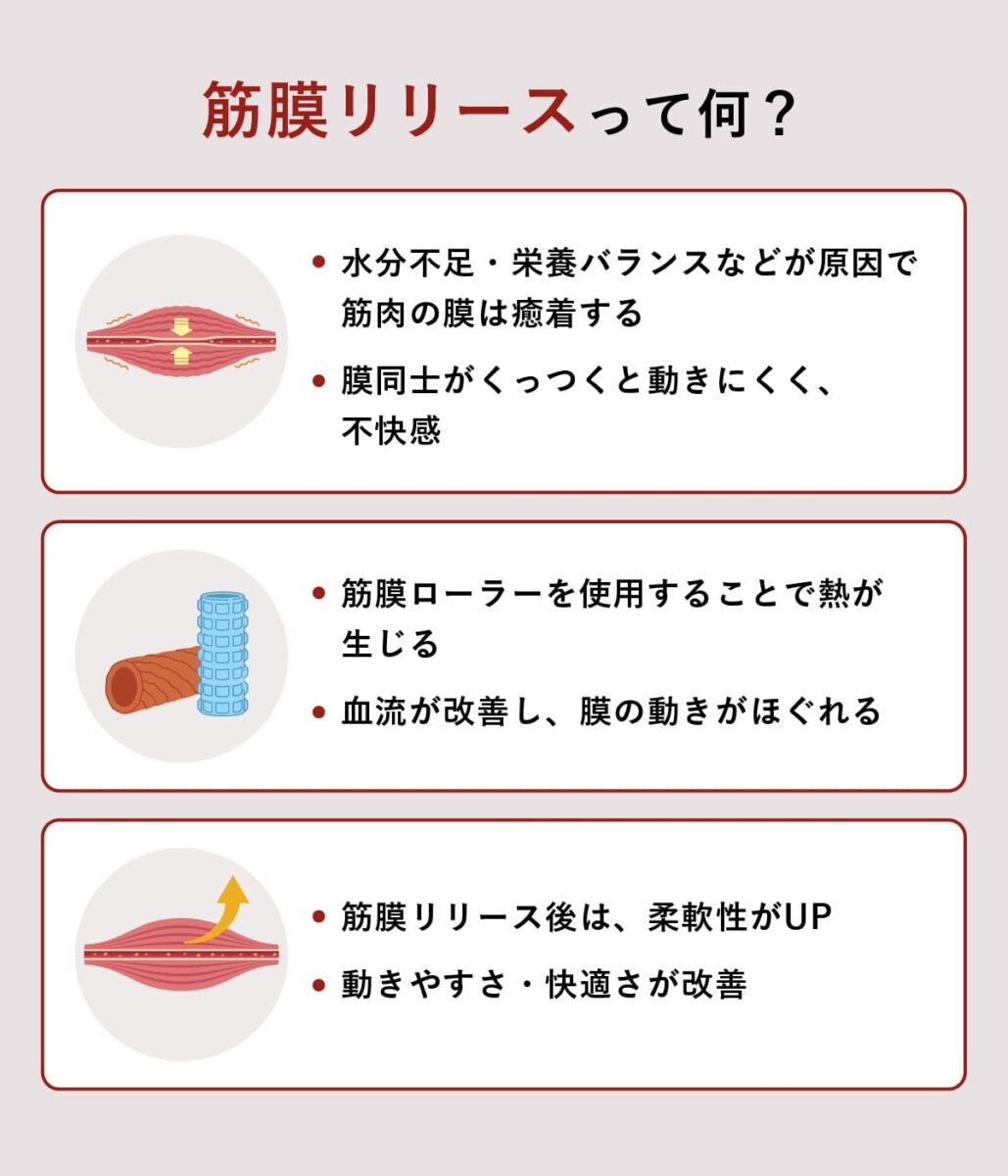

筋膜は筋肉を包む膜で、層同士が滑らかに動くことで筋肉の収縮や伸展を助けて力を効率的に伝える役割を持つが、不良姿勢や運動不足、過度な負荷、ケガなどで癒着すると柔軟性が低下し、動きにくさや不快感の原因に。

筋膜ローラーは、この癒着をゆるめる「筋膜リリース」に使われ、圧迫や摩擦によって熱を生み出し、組織の動きを改善する。

癒着は運動不足や不良姿勢だけではなく、ケガや栄養バランスの乱れ、ホルモンの影響なども原因の1つ。これらの結果として脱水が生じると粘性が増しやすいため、運動を中心とした生活習慣の改善といった日常的なセルフケアが大切。

【セルフケア方法】

| セルフケア | ポイント |

| 軽い運動やストレッチを取り入れる | 血流を促進し、筋膜の柔軟性を維持 |

| 長時間の同じ姿勢を避ける | オフィスワークなどでは1〜2時間ごとに立ち上がり、身体を動かす |

| リハビリ、ポストリハとしての運動をする | 悪化しないように完全に動かさないのではなく、小さい動きから始め、関節の動きを滑らかにする |

| 栄養バランスを意識した食生活 |

タンパク質やビタミン、ミネラルを整えて組織の質を高める |

筋膜ローラー(フォームローラー)の効果

- 姿勢の改善

- 筋肉痛・疲労の回復を促進

- 運動パフォーマンスの向上

姿勢の改善

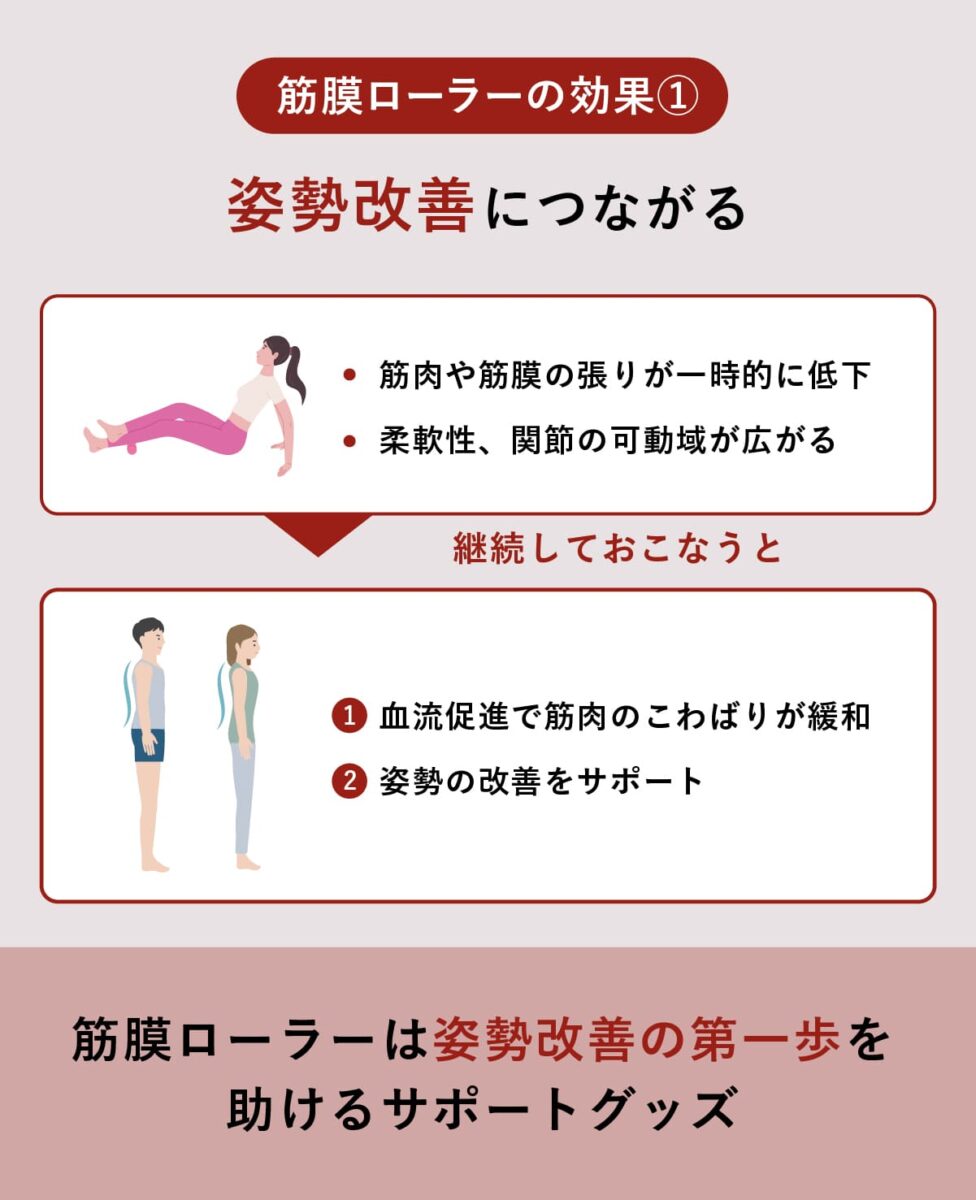

筋膜ローラーを使うと、筋肉や筋膜の張りが一時的に低下し、関節の可動域が広がる。血流促進によって筋肉のこわばりが和らぎ、ニュートラルな姿勢を取り戻しやすくなる。

【ニュートラル姿勢とは?】

骨盤が軽度前傾をし、脊柱のS字カーブの上に頭が乗った、身体の骨格が最も自然で負担のかからない中間的な位置にある姿勢。

ニュートラル姿勢を作るためには、固くなった部分はストレッチで緩め、弱くなっている部分はトレーニングで鍛えるのがおすすめ。筋膜ローラーは筋肉の張りをほぐすサポートにはなるが、姿勢改善には「ストレッチ+トレーニング」の組み合わせが大切。

また、ローラーによる圧迫で筋肉が伸ばされると「伸張感覚(ストレッチに対する許容範囲)」が広がり、トレーニングやストレッチのパフォーマンスを高めることにもつながる。しかし、筋膜ローラーは血流促進や不快感の軽減には効果的だが、これだけで姿勢を改善するのは困難。

とくにデスクワークの多い人は、胸まわり・腰回り・太ももの前側など固まりやすい部位をストレッチでほぐし、背中やお腹の筋肉をトレーニングで鍛えることが必要。

筋肉痛・疲労の回復を促進

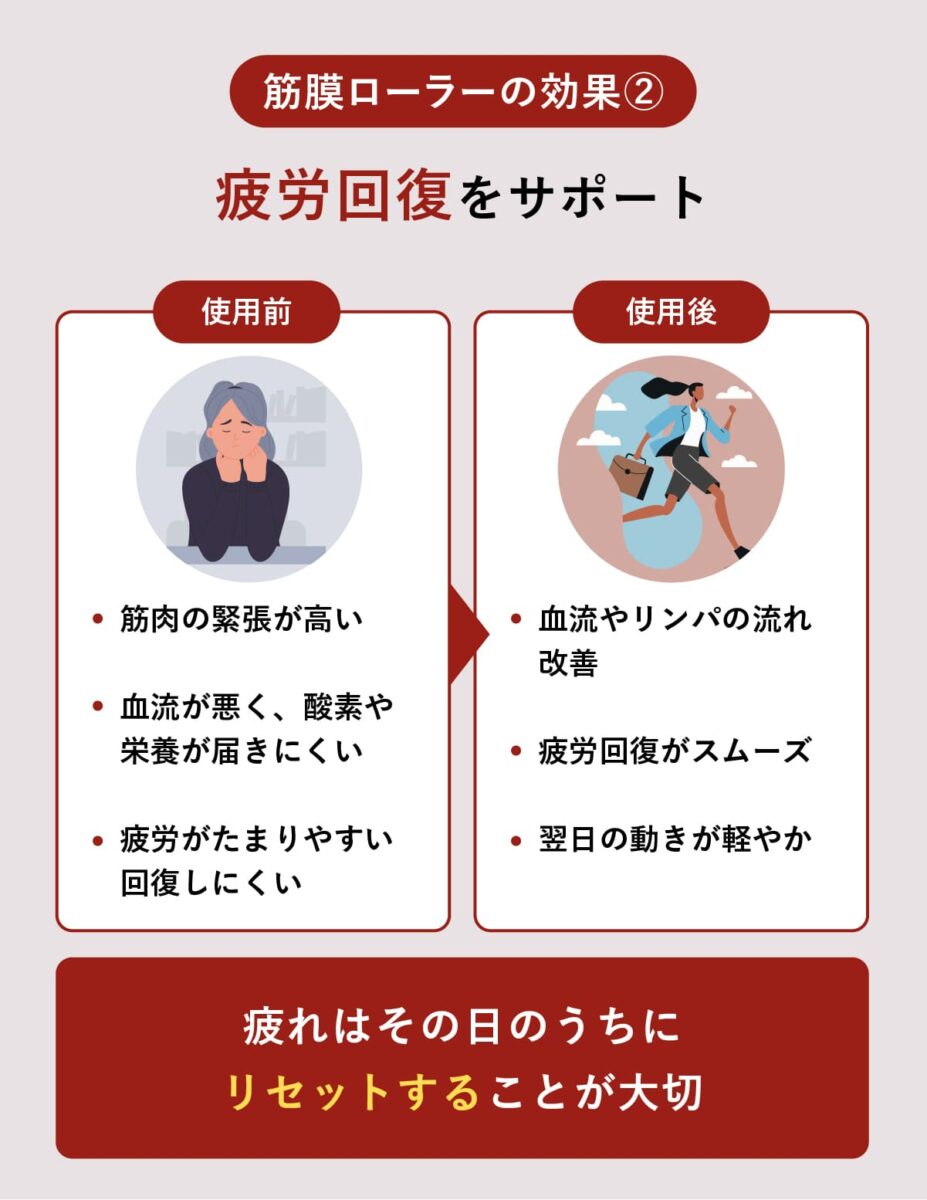

筋肉の緊張が高いと、血流が悪くなり必要な酸素や栄養素が運搬されにくくなる。その結果、疲れやすく回復しにくい状態に陥りやすい。

筋膜ローラーを使用することで筋肉の緊張が和らぎ、リラクゼーション効果が得られる。継続して使用することで筋肉が緩みやすい状態になり、過緊張の軽減や副交感神経が優位になりやすくなる。血流やリンパの流れも改善されるので、疲労回復をサポートする。

とくに慢性的な疲労を防ぐには「その日に回復する」ことが大切。疲労を翌日以降に持ち越すと少しずつ蓄積し、慢性的な不調や痛みにつながる。そのため、トレーニングやデスクワーク後に筋膜ローラーを使用することで、疲れをリセットするだけでなく、筋肉の張りを軽減し翌日の動きがスムーズに。

【疲労回復目的の筋膜ローラー活用ポイント】

- 使用するタイミングはお風呂上り・寝る前がおすすめ

- 1日の疲労は その日のうちにリカバリー

運動パフォーマンスの向上

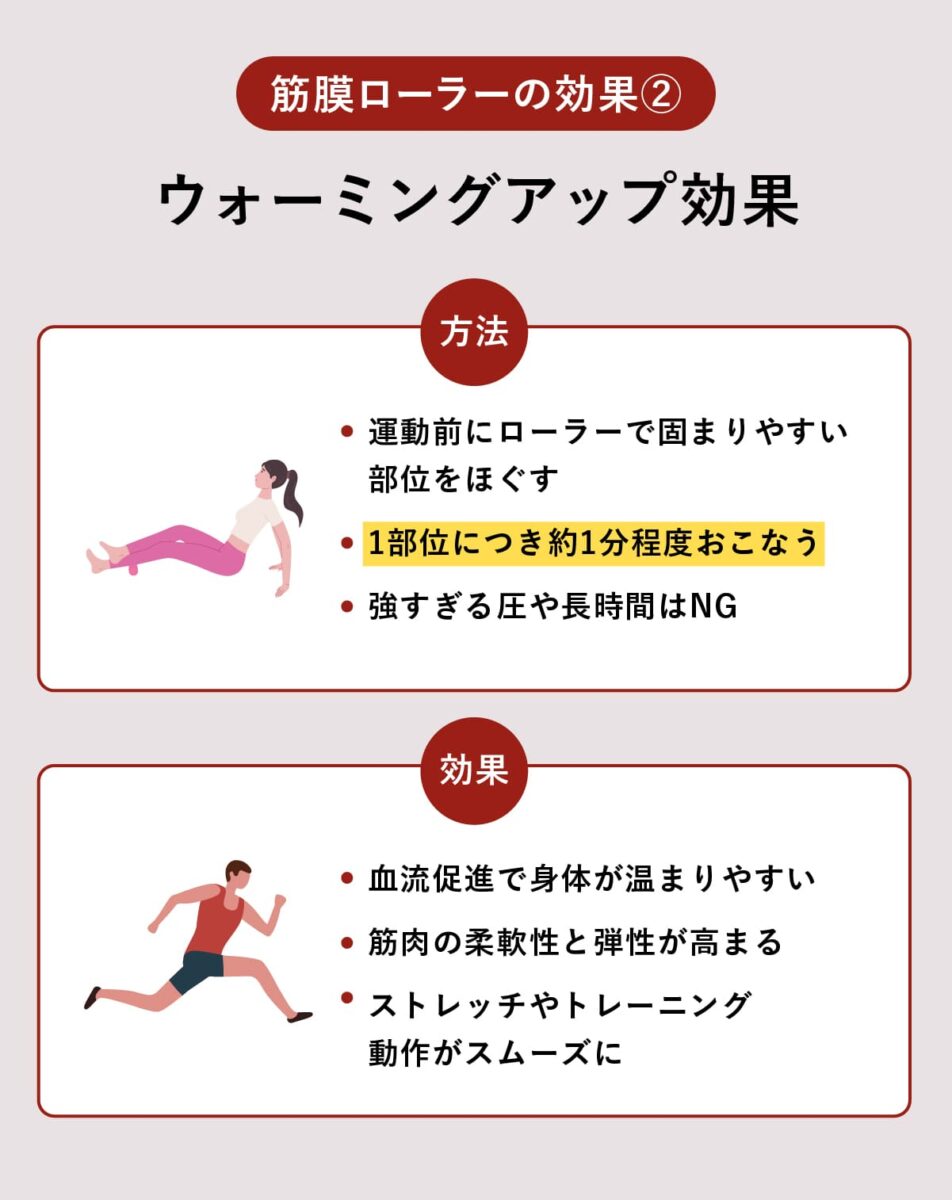

筋膜ローラーを運動やトレーニング前に取り入れることで、運動前の身体を効率よく整え、筋肉の弾性や柔軟性を高める。筋膜ローラーで固まりやすい部位を先にほぐすことで血流が促され、関節の可動域が広がる。

その結果、ストレッチやトレーニングの動作がスムーズになり、ケガの予防にもつながる。とくにデスクワーク後や朝一番の運動時など、身体が硬くなりやすいタイミングではより効果的。

ウォーミングアップとして取り入れる際は、筋膜ローラーだけで終わらせず、必ず動的ストレッチなどと組み合わせるのがポイント。1部位につき1分程度を目安に、全身で5分程度の短時間で取り入れよう。

初心者でも簡単にできる筋膜ローラー(フォームローラー)の使い方

【やり方】

- フォームローラーを床の上に置く

- ほぐしたい部分を当ててゆっくり体重をかける

- 前後に転がしながら筋肉を刺激する

STEP1:フォームローラーを床の上に置く

【注意点】

- ヨガマットを敷く

ヨガマットを敷く

検証者:神山

最初フローリングに直接座ってやってみたら硬さで身体が痛く、うまくリラックスできなかったです。

マットを敷くと安定感が出て動きやすく、家でもカーペットの上などでおこなうのがポイントだと感じました。

監修者:古谷

床の硬さは体感に大きく影響するため、慣れるまでは必ずマットを敷いておこないましょう。家でマットを敷くのが難しい場合は、カーペットの上など継続しやすい状態でおこなうのがおすすめです。

STEP2:ほぐしたい部分を当ててゆっくり体重をかける

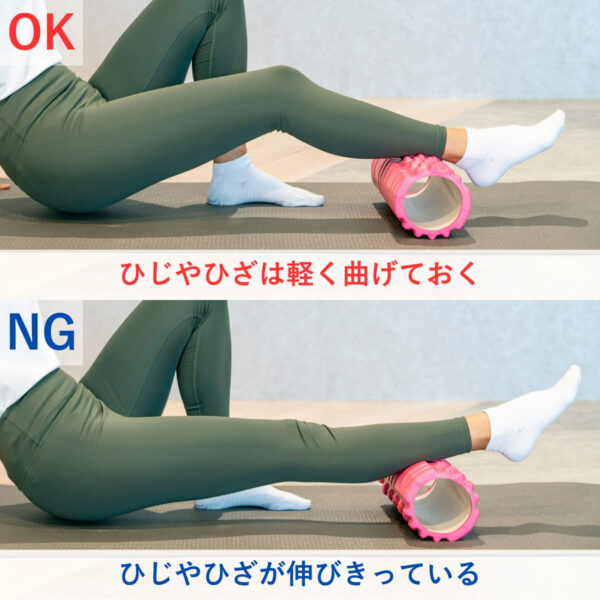

【注意点】

- ひじやひざは軽く曲げておく

ひじやひざは軽く曲げておく

検証者:神山

体重をかけるときに全身が力んでしまい、うまく脱力できず不自然な姿勢になりました。ひじやひざを少し曲げて支えにすると身体が安定して、圧の強さをコントロールしやすかったです。

監修者:古谷

体重のかけ方を誤ると負担が大きくなりやすいです。神山さんの工夫のように関節を軽く曲げて支点をつくると無理なく脱力できるので、筋膜ローラーに「身体をあずける」感覚でリラックスして取り組みましょう。

STEP3:前後に転がしながら筋肉を刺激する

検証者:神山

最初は大きな筋肉に対して大きく動かしてしまったのですが、効いているのかわかりにくかったです。小さな幅でゆっくり転がすと筋肉に当たっている感覚がわかりやすく、心地よさが増しました。

監修者:古谷

大きな動きでは狙った部位に刺激が届きにくいので、「小さくゆっくり」動き、痛みを感じるほどではなく効いている感覚を大事にしましょう。

【部位別】筋膜ローラー(フォームローラー)の効果的な使い方14選

- 首・肩のこりをほぐす使い方

- 背中をほぐす使い方

- 胸をほぐす使い方

- 腕をほぐす使い方

- 脇の下をほぐす使い方

- お腹をほぐす使い方

- 腰をほぐす使い方

- お尻(後ろ)をほぐす使い方

- お尻(横)をほぐす使い方

- 太もも(前)をほぐす使い方

- 太もも(後ろ)をほぐす使い方

- ひざ裏・ふくらはぎをほぐす使い方

- すねをほぐす使い方

- 足裏をほぐす使い方

首・肩のこりをほぐす使い方

【やり方】

- 2人組で細い筋膜ローラーを使用する

- マッサージを受ける人は背筋を伸ばして、肩は脱力する

- 筋膜ローラーを背中の上部に移動させる

- 肩まわりの筋肉をほぐす

| 対象部位 | 背中 |

| 姿勢 | 仰向け・座る |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | 長時間同じ姿勢が続いた後・ウォーミングアップ |

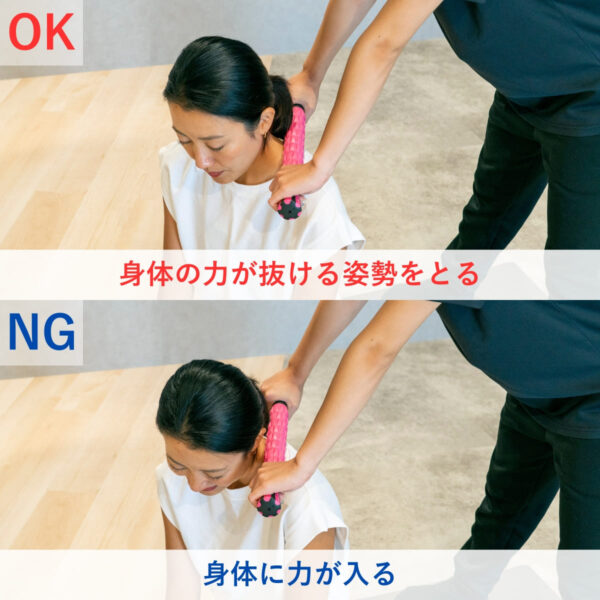

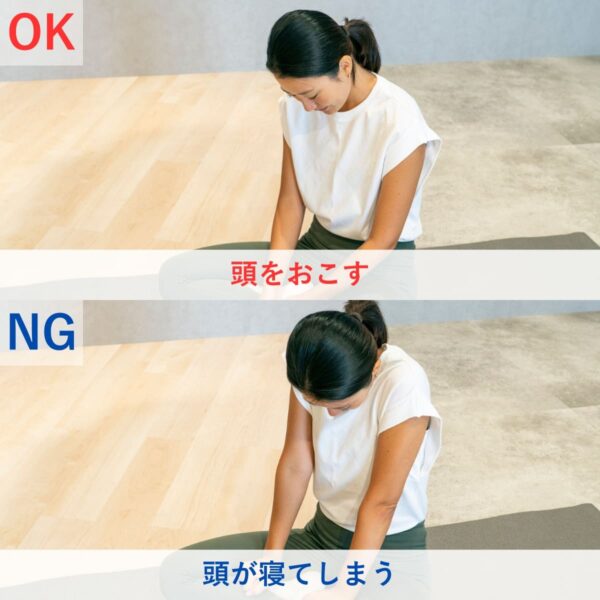

【注意点】

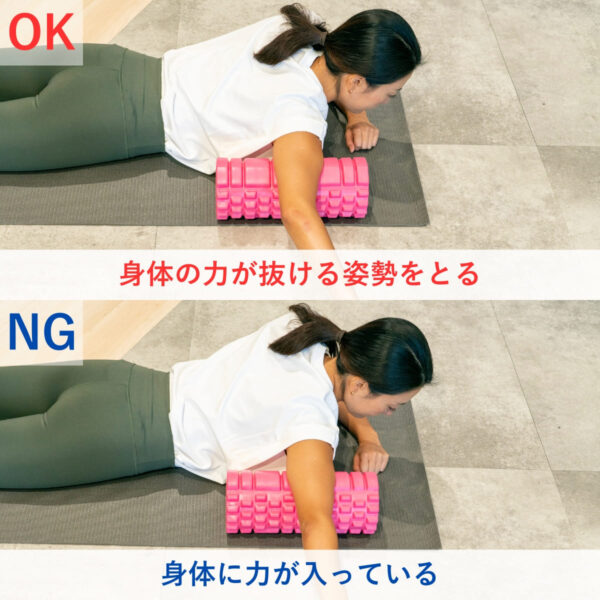

- 身体の力が抜ける姿勢をとる

- 頭をおこす

身体の力が抜ける姿勢をとる

頭をおこす

検証者:神山

パソコン作業の後に試したところ、最初は首に当てる角度が難しく、力が入りやすかったです。テニスボールで試したら、小さく転がすことで肩の奥まで刺激が届き、スッと軽くなる感覚がありました。

監修者:古谷

首周りは神経も多く繊細なので強く押しすぎないことが大切です。小さな動きでおこなえば十分に効果を得られるので、呼吸を止めずに取り組みましょう。

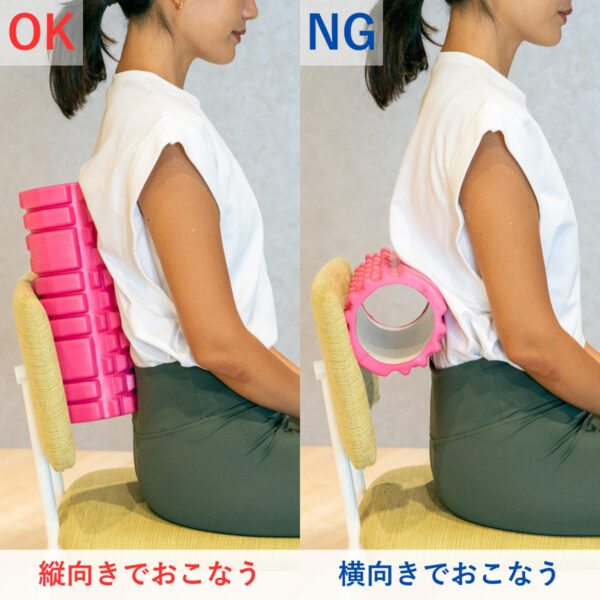

背中をほぐす使い方

【やり方】

- 背もたれのある椅子に座り、筋膜ローラーを背中に縦に当てる

- 筋膜ローラーにもたれかかるように脱力する

- 左右に転がすように背中の筋肉をほぐす

- 背中の上部と下部を分けてほぐす

| 対象部位 | 背中 |

| 姿勢 | イスに座る |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | 長時間同じ姿勢が続いた後・ウォーミングアップ |

- 縦向きでおこなう

- 背もたれに寄りかかり脱力する

縦向きでおこなう

背もたれに寄りかかり脱力する

検証者:神山

背中全体をゴロゴロ大きく動かすと腰まで圧がかかり違和感だったので、小さな範囲でゆっくり転がし、テニスボールでおこなうと肩甲骨周りがほぐれました。

監修者:古谷

背中は広い筋肉が集まるため、大きく動かすと刺激が分散しやすいです。狙った部位に合わせて動きを小さくしましょう。背骨を避け、テニスボールなど小さいものでおこなうのもおすすめです。

胸をほぐす使い方

【やり方】

- うつ伏せになり、片側の胸の下にローラーを斜めに置く

- 上半身の重さをかけて、上下に小さく転がす

- 鎖骨下〜胸の外側にかけて転がす

| 対象部位 | 胸 |

| 姿勢 | うつ伏せ |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | デスクワーク後 |

- 骨の上を転がさない

骨の上を転がさない

検証者:神山

胸に当てて転がすと最初は体勢が不安定でやりにくかったですが、少しずつ慣れると胸が開いて姿勢が伸びた感覚になりました。

監修者:古谷

胸は普段硬くなりやすいですが、ほぐすことで呼吸も深くなります。神山さんのように体勢が不安定な場合は、反対の手やひざでバランスを取ると安心しておこなえます。

腕をほぐす使い方

【やり方】

- うつ伏せになって腕の外側または内側をローラーに乗せる

- ほぐす部分の上で小さく転がす

- 位置を変えて、腕全体を少しずつ刺激する

| 対象部位 | 腕 |

| 姿勢 | うつ伏せ |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | 筋トレ後・寝る前 |

- 身体の力が抜ける姿勢をとる

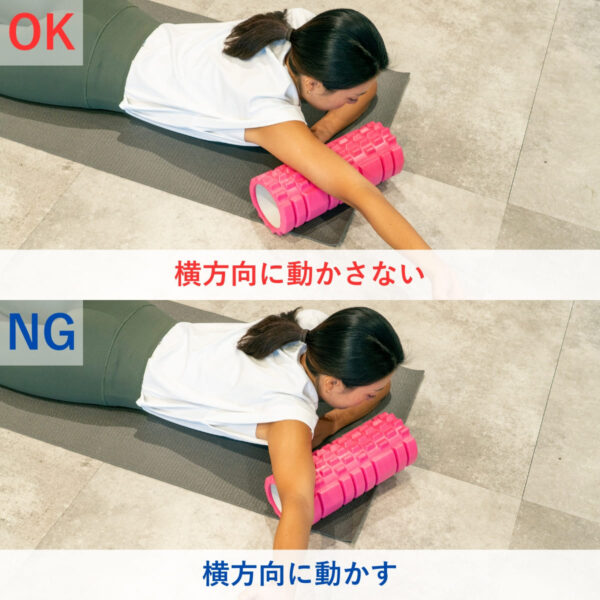

- 横方向に動かさない

身体の力が抜ける姿勢をとる

横方向に動かさない

検証者:神山

二の腕に当てたとき、体重をかけすぎて痛みが強かったです。軽めにしたら心地よく、トレーニング後の張りが和らいだ感覚がありました。

監修者:古谷

腕を当てて、横方向にも動きたくなると思いますが、筋線維を横切るように動かすと炎症を起こしやすいため、必ず筋膜ローラーをまっすぐ転がすようにしましょう。

脇の下をほぐす使い方

- 横向きになり、脇の下にローラーをセットする

- 身体を上下に動かし、ほぐれたら上体を傾けて角度を変えてほぐす

| 対象部位 | 脇 |

| 姿勢 | 横むき |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | 肩周りのストレッチ・上半身トレーニング前 |

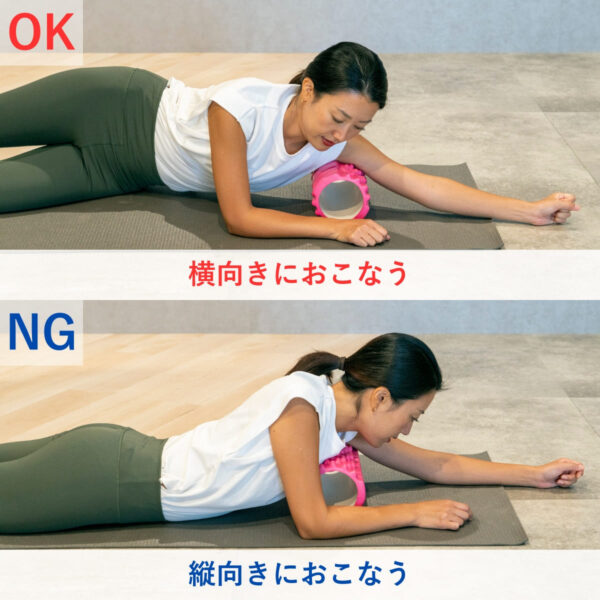

- 横向きにおこなう

横向きにおこなう

検証者:神山

脇の下は思った以上に張りがあり、最初は痛みに驚きました。小さく動かすと刺激がちょうどよく、すっきりしたように感じます。

監修者:古谷

ここは背中の広背筋という大きな筋肉です。ほぐすことで肩関節の可動域改善にも役立ちます。走る前のウォーミングアップとしてもおすすめです。

腰をほぐす使い方

【やり方】

- 筋膜ローラーを横向きで床に置き、その上に片側の腰が当たるように上体を斜めに乗せる

- 両ひざを立て、片腕は床について上体を支える

- お尻を少し浮かせてローラーに体重を乗せ、腰から背中下部にかけてほぐす

| 対象部位 | 腰 |

| 姿勢 | 仰向け |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | 立ち仕事・座り仕事の後・寝る前 |

【注意点】

- 真上を向いて腰に当てない

- 左右に少し傾ける

真上を向いて腰に当てない

左右に少し傾ける

検証者:神山

腰に直接当てて強めに押したら違和感が残ったので、背中やお尻に流すような形でおこなうと心地よく、腰も軽くなったように感じました。

監修者:古谷

背骨や肋骨はローラーで直接強く押すと負担になりやすいです。背中・お尻などの周辺の筋肉をほぐすと結果的に腰の緊張が緩むので、合わせてケアをするのがおすすめです。

お尻(後ろ)をほぐす使い方

【やり方】

- 筋膜ローラーを横向きで床に置き、その上に片側のお尻を乗せて座る

- 両手をお尻の後ろの床につく

- 前後にゆっくりローラーを転がしてお尻全体をおほぐす

- お尻の上部、下部、左右にわけて順番にほぐす

| 対象部位 | お尻 |

| 姿勢 | 仰向け・横むけ |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | ウォーミングアップ・クールダウン |

検証者:神山

トレーニング後に取り入れたら張りが取れて、座ったときに楽になったように感じました。体重をかけすぎると痛いので、片脚を床に残すとやりかすかったです。

監修者:古谷

大臀筋は厚さがある筋肉なので、ストレッチだけではなく筋膜ローラーを併用することがおすすめです。

ただし、深層には坐骨神経も通っているため、痺れを感じる場合には無理をせず終わりにするようにしてください。

お尻(横)をほぐす使い方

【やり方】

- 筋膜ローラーを横向きで床に置き、その上にお尻を乗せて座る

- 両手をお尻の後ろの床につく

- 前後にゆっくりローラーを転がしてお尻の横側をほぐす

- お尻の左右にわけて順番にほぐす

| 対象部位 | お尻 |

| 姿勢 | 仰向け・横むけ |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | 下半身トレーニング後・寝る前 |

検証者:神山

横の部分は普段意識していませんでしたが、転がすと張りを強く感じました。ほぐした後は脚を開く動きがスムーズになったように感じます。

監修者:古谷

ここは中臀筋という股関節を支える重要な筋肉です。運動をした時だけではなく、長時間歩いた時にも疲労が溜まりやすい場所ですので、硬くならないように労わってあげましょう。

太もも(前)をほぐす使い方

【やり方】

- 筋膜ローラーを横向きで起き、その上にうつ伏せで乗る

- 片脚ずつ、小さくゆっくりとほぐす

- 股関節にかけてゆっくり移動し、前もも全体をほぐす

- 角度を変えて内側や外側もおこなう

| 対象部位 | 太ももの前側 |

| 姿勢 | 座る |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | 疲労回復・運動後・寝る前 |

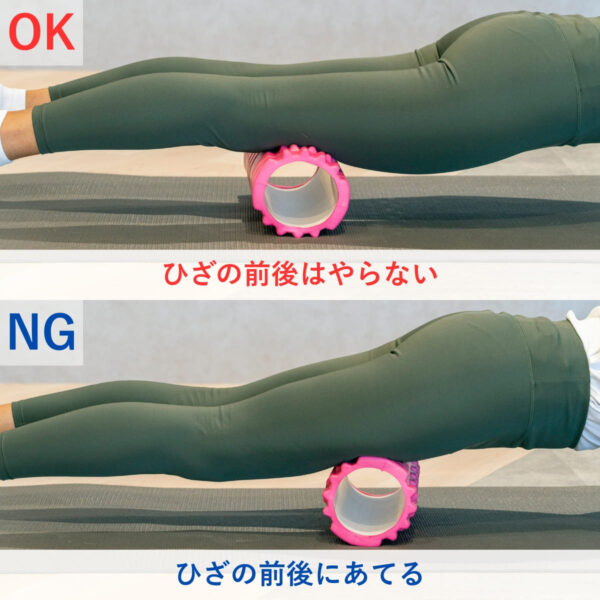

【注意点】

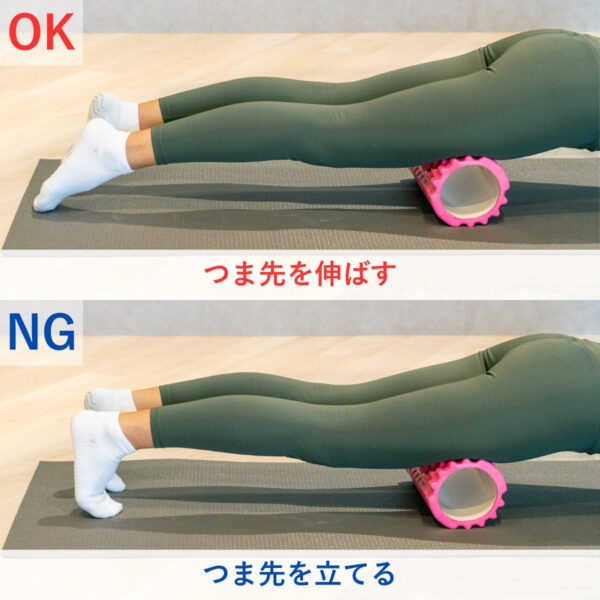

- つま先を伸ばす

- ひざの前後はやらない

つま先を伸ばす

ひざの前後はやらない

検証者:神山

ローラーを太ももに当てると刺激が強く、長く続けられませんでした。ゆっくり転がすと血流が良くなる感覚があり、軽くなったように感じます。

監修者:古谷

前ももは体重がかかりやすいので痛みを感じやすいです。部位ごとに痛く感じる部分が違うので、痛みが強く感じられる場合はタオルを乗せるのもおすすめの方法です。

太もも(裏)をほぐす使い方

【やり方】

- 床に座った状態でローラーを横向きに置いて片側の太ももの裏に当てる

- 両手を身体の後ろについてお尻を少し浮かせる

- ひざ裏からお尻の付け根までゆっくりとローラーを前後に転がす

- 全体をまんべんなくほぐしたら反対側も同様におこなう

| 対象部位 | 太ももの裏側 |

| 姿勢 | 座る |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | クールダウン |

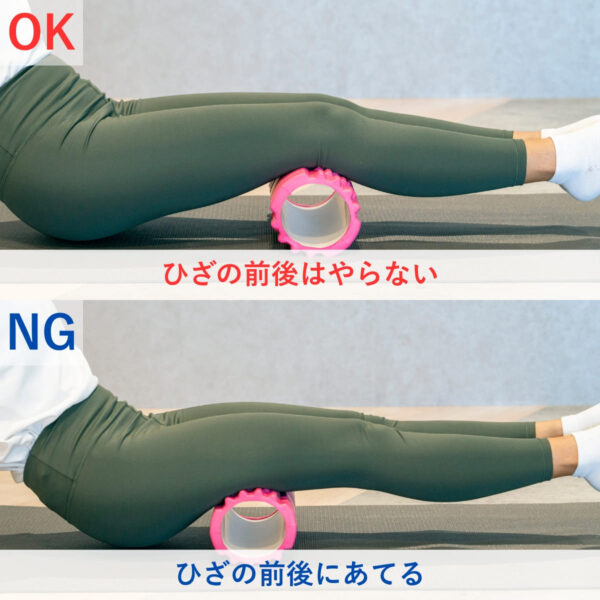

【注意点】

- ひざの前後はやらない

ひざの前後はやらない

検証者:神山

太もも裏はバランスがとりにくく、すぐに腕に力が入りました。両手で支える位置を工夫すると安定して転がせました。

監修者:古谷

ハムストリングスは椅子に座っている間は圧迫されていることで、血行不良が起こります。硬くなりやすい筋肉の一つですので、ストレッチと合わせてケアをしましょう。

また、動かす際は横には動かさず、上下に動かしてほぐしましょう。

ひざ裏・ふくらはぎをほぐす使い方

【やり方】

- 右脚のひざ裏あたりに筋膜ローラーをセットする

- ひざ裏からアキレス腱まで当てながら前後に転がし、全体をほぐす

- 右足の先をやや外側に向け、ふくらはぎ外側の筋肉に沿ってローラーを転がす

- 足先を内側に向け、内くるぶしからひざ内側にかけてローラーを転がす

- 反対の脚も同様の手順でおこなう

| 対象部位 | ひざ裏・ふくらはぎ |

| 姿勢 | 仰向け・横むけ・座る |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | クールダウン・むくみが気になる時 |

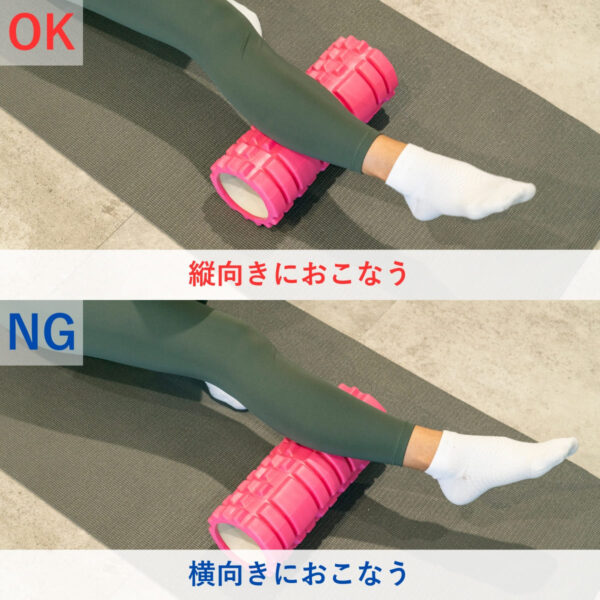

【注意点】

- 縦に転がす

縦に転がす

検証者:神山

ふくらはぎはとくに張りが強く、痛みを感じやすかったです。両脚を乗せるのではなく、片脚ずつ当てると程よい強さで続けられました。

監修者:古谷

ふくらはぎは疲労が溜まりやすく、強い刺激は逆効果です。転がす際は筋線維を壊さないように縦に転がしましょう。

すねをほぐす使い方

【やり方】

- 座った状態で片方のすねに細いローラーを当てる

- ひざから足首にかけて小さく前後に動かす

| 対象部位 | すね |

| 姿勢 | 座る |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | 長時間立った後 |

【注意点】

- 縦に転がす

縦に転がす

検証者:神山

最初は当て方が難しく、骨に当たって痛かったですが、少し角度を変えて筋肉部分に当てると心地よく感じました。

監修者:古谷

すねは骨が近いため、当て方を誤ると痛みが出やすいので注意しましょう。また、ひざの外側には当てないように、ひざの下までにしましょう。

足裏をほぐす使い方

【やり方】

- イスに座り、片脚の裏にローラーを置く

- かかとからつま先にかけて転がす

| 対象部位 | 足裏 |

| 姿勢 | 座る |

| 時間 | 各部位1分程度 |

| おすすめのタイミング | ランニングなどの運動後 |

【注意点】

- かかとや指先は避ける

かかとや指先は避ける

検証者:神山

立ち仕事の後にやったら、とても心地よく疲れが取れました。転がすだけでもリフレッシュできるのが意外でした。

監修者:古谷

足裏は簡単に行えるが効果が大きい部位です。ローラーだけでなくテニスボールでもおこなえるので、体重をかけて踏むようにするとほぐれやすくなります。

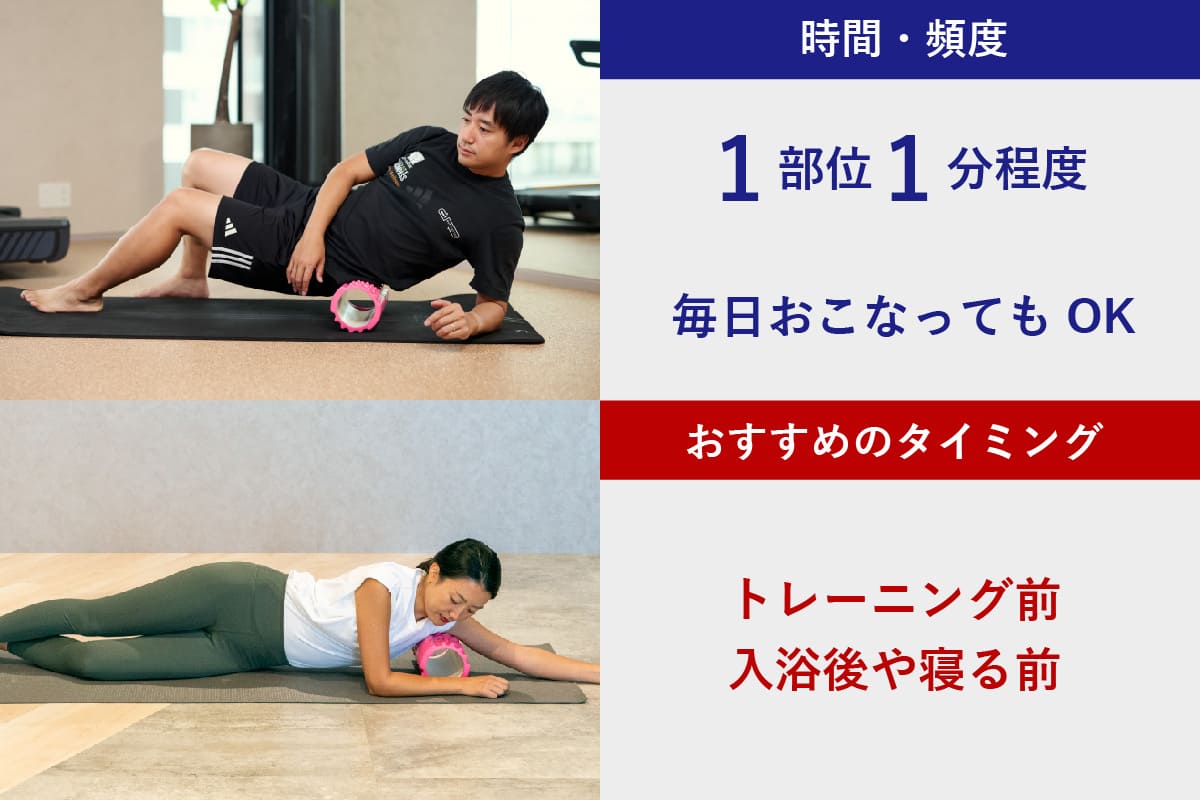

筋膜ローラーを使う回数・頻度・タイミング

筋膜ローラーの使用する際は、1部位につき1分程度を目安におこなうのがおすすめ。大きな筋肉の場合は角度を変えて転がすと効果的だが、感覚的に筋肉がほぐれてきたと感じられるまで続けるのが大切。

また、おこなうタイミングはトレーニング前におこなうのがおすすめだが、入浴後の温まった状態でローラーを使うと、筋膜の抵抗性が下がり、より効果的に筋肉がほぐれる。筋膜ローラーはあくまで補助的な道具なので、日常のケア全体の一部として取り入れよう。

■ポイントのおさらい

| 時間 | 1部位につき最大1分程度 |

| 使い方の工夫 |

|

| タイミング | トレーニング前におこなうのが効果的 |

| 頻度 | 毎日おこなって問題ない |

筋膜ローラー(フォームローラー)を使用する際の注意点

- ケガや炎症部分には使用しない

- 強く押しすぎない

ケガや炎症部分には使用しない

打撲や肉離れなどで炎症や熱感がある場合、筋膜ローラーの使用は避ける。強い刺激を加えると炎症が悪化し、治癒が遅れる可能性が高い。患部に熱を持っているときは、まずアイシングで炎症を鎮めよう。

しかし、損傷していない部位であればローラーを使える。痛めた場所を直接刺激せず、上下10センチ程度離れた筋肉を軽くほぐすことで血流が促され、全身の循環を整えるサポートにつながる。

強く押しすぎない

筋膜ローラーは、基本的に自分の体重を利用して優しく圧をかけることが大切。力任せに強く押し込むと、筋肉や筋膜を傷つけたり、炎症や内出血を起こすリスクも。

また、過度な刺激は「揉み返し」と呼ばれる筋肉痛を招きやすく、回復どころか逆効果になってしまう場合も。適度な刺激を目安にし、呼吸を止めずにリラックスした状態でおこなうことが、効果的かつ安全な使い方のポイント。

【想定症状】

- 皮膚に青あざが出る

- 数日たっても痛みが強くなる/広がる

- ピリピリとしたしびれや感覚の鈍さがある

- 押した部位が腫れたり熱をもっている

検証者:神山

最初は「しっかり押したほうが効果が出るのでは」と思い、体重を強めにかけてみましたが、すぐに痛みが強くて力が抜けてしまいました。

強くやればよいわけではないと体感し、むしろ軽い圧のほうが心地よく続けやすいと感じました。

監修者:古谷

多くの人が「強く押せば効くはず」と考えてしまいがちですが、神山さんのように逆効果になることもあります。軽めの刺激でも十分に筋膜を緩める効果があるので、リラックスして呼吸を意識しながらおこないましょう。

筋膜ローラー(フォームローラー)を選ぶときのポイント

| 項目 | ポイント |

| 長さ |

|

| 太さ |

|

| 固さ |

|

| 凹凸の形状 |

|

| 耐荷重 |

|

| 素材 |

|

筋膜ローラー(フォームローラー)に関するQ&A

筋膜ローラー(フォームローラー)はダイエット効果はある?

A:直接的な脂肪燃焼効果はないが、血流促進や可動域向上によって運動効率を高めることができる。

監修者:古谷

筋膜ローラー自体で体脂肪が減るわけではありませんが、筋肉のこわばりを和らげて動作効率を上げることで、トレーニングや有酸素運動の効果を引き出しやすくなります。

ダイエットを目的とする場合は、運動や食事管理と併用するのがおすすめです。

筋膜ローラー(フォームローラー)を使用してあざができた場合はどうすればいい?

A:使用を中止し、痛みや腫れが引くまで安静にして様子を見る。

監修者:古谷

強い圧をかけすぎると毛細血管が損傷し、内出血やあざが生じることがあります。数日経っても治らない場合は医療機関を受診し、再開時はトレーナーなどに相談してから始めましょう。

電動の筋膜ローラー(フォームローラー)は何が違う?

A:振動機能があり、短時間で筋膜リリース効果を得やすい。

監修者:古谷

電動タイプは振動による刺激で血流を促し、筋緊張の緩和やリカバリーにおすすめです。ただし刺激が強いため、初めて使うときは低い出力から試し、過剰な圧をかけないよう注意しましょう。

格安で販売されている筋膜ローラー(フォームローラー)でも大丈夫?

A:一定の効果は得られるが、硬さや耐久性にばらつきがあるため注意が必要

監修者:古谷

芯が柔らかすぎると体重をかけたときに変形し、十分な圧がかからない場合があります。継続的に使用する場合は、耐久性や素材品質が安定している製品を選ぶことで安全性と効果を高められます。

東京神楽坂・会員制パーソナルトレーニング施設「CLUB100」で幅広い年代のクライアントの運動指導をおこなう。青山学院大学駅伝チームのフィジカル強化指導も担当。その他にも『ホンマでっか!?TV』(フジテレビ)の出演、NHK文化センターの講師、書籍では『肩こり・腰痛 速効!かんたん体操』(コスミック出版)の構成を担当するなど、活動の幅を広げている。

【保有資格/実績など】

米国スポーツ医学会認定運動生理学士/大阪国際がんセンター認定がん専門運動指導士

/adidasトレーニングアカデミー認定ジム&ランインストラクター/TPI認定レベル1