多くの男性が憧れる細マッチョ。しかし、その基準や細マッチョになるには何から始めるべきなのかがわからない人も多いはず。

この記事では、細マッチョの基準(見た目やBMI・体脂肪率)、筋トレや食事管理のコツを紹介。

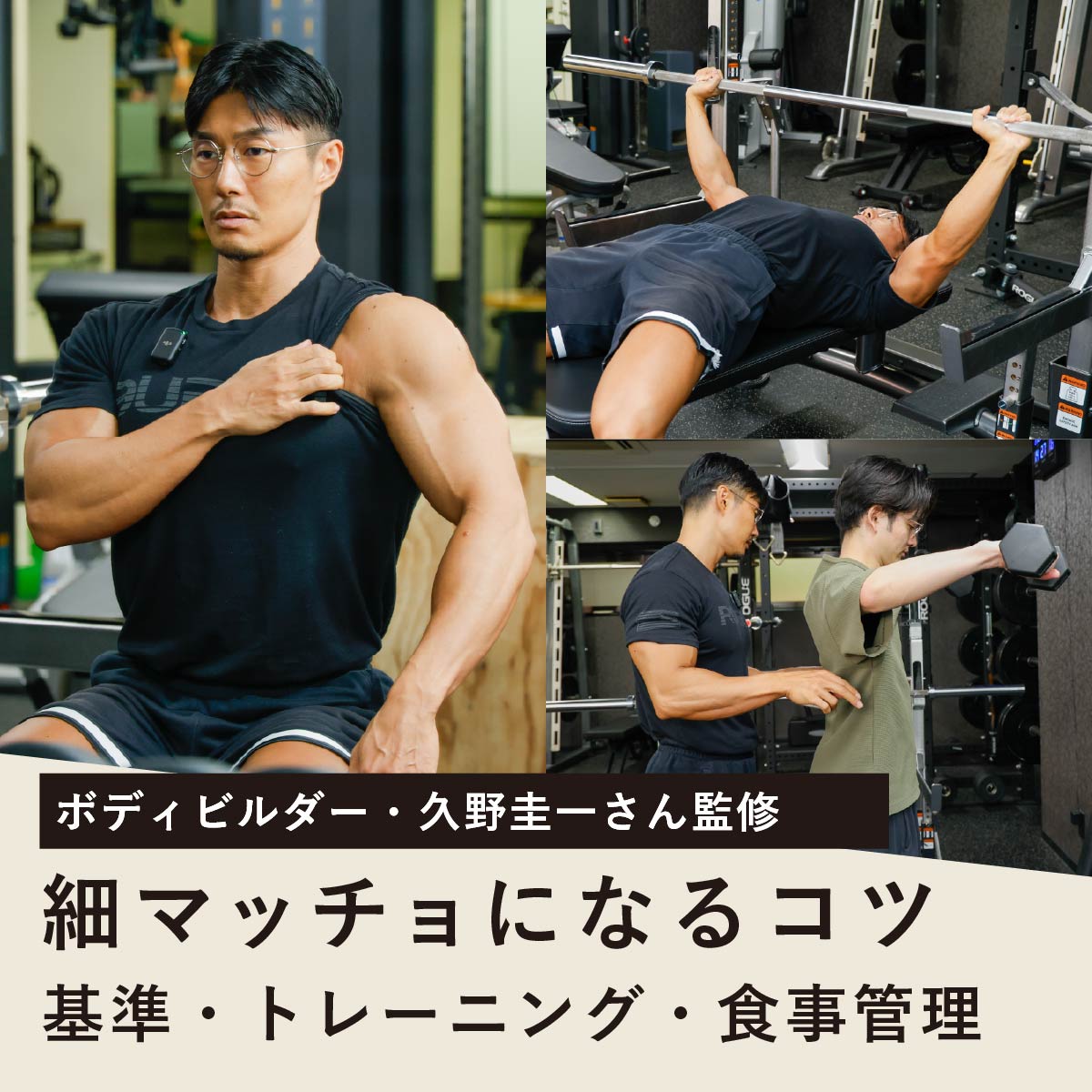

この記事の監修者

久野 圭一さん

パーソナルトレーナー

細マッチョとは?

「細マッチョ」には明確な定義はないものの、共通して求められる要素として、「細さ」と「腹筋の割れ」がある。過度に大きな筋肉ではなく、引き締まった身体にうっすらと腹筋が見える状態が理想的とされる。

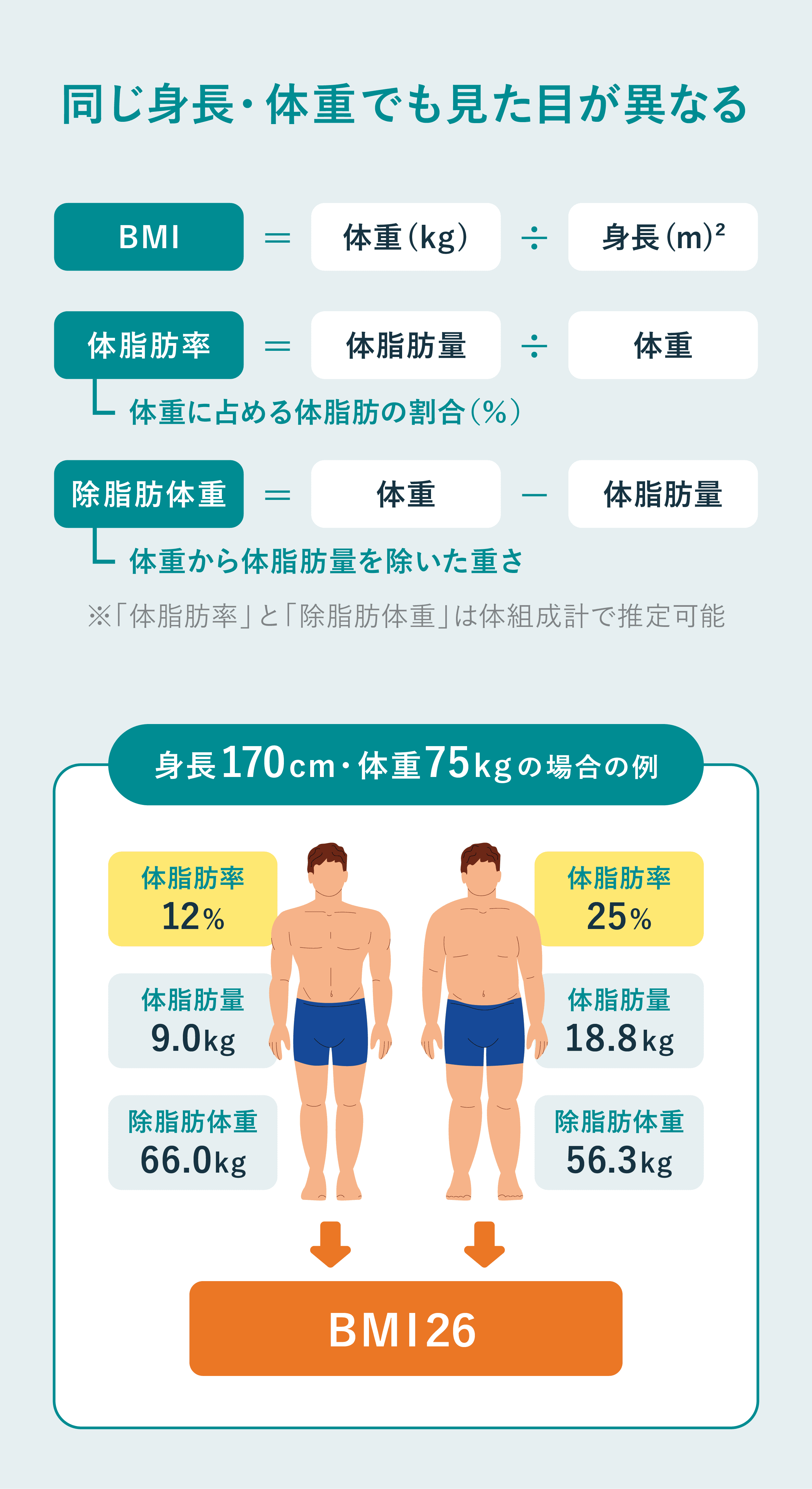

具体的には、BMIが22〜24程度で25を超えないことが望ましい。加えて、体脂肪率はおおよそ10〜12%が目安となる。ただし、体脂肪率が同じでも見た目には個人差があり、必ずしも数値だけで判断できるわけではない。

そこで重要になるのが「除脂肪体重」、つまり筋肉量である。

BMIと体脂肪率をあわせて考えると、除脂肪体重が多い人ほどBMIは高くなる。同じ体脂肪率10%でも、体重が重ければその分だけ筋肉量が多いということになる。

したがって、見た目の「細マッチョ度合い」は、単純な体脂肪率ではなく、筋肉量とのバランスで決まるといえる。目安としては、体脂肪率10%前後でBMIが22程度あれば、誰が見ても「トレーニングをしている身体」だと分かるレベルになる。

他の体型との見た目(体脂肪率・体型)の比較

| 体型 | BMI | 体脂肪率目安 | 筋肉量 | 見た目印象 |

| ガリガリ | 〜20 | 〜10% | 少ない | 華奢・細い |

| 細マッチョ | 21〜23 | 10〜15% | 中程度 | スリムで筋肉が見える |

| ゴリマッチョ | 24〜28 | 5〜15% | 多い | 厚く大きい |

ガリガリ

| BMI | 〜20 |

| 体脂肪率 | 〜10% |

| 筋肉量 | 少ない |

| 見た目の印象 | 細くて華奢 |

| 健康面 | 基礎代謝が低く、筋力が低い |

| 例 | 運動をしていない細い人 |

細マッチョ

| BMI | 21〜23 |

| 体脂肪率 | 約10〜15% |

| 筋肉量 | 標準〜やや多い |

| 見た目の印象 |

|

| 健康面 | 筋力と持久力のバランスが良く、日常や軽い運動に強い |

| 例 |

|

ゴリマッチョ

| BMI | 24〜28 |

| 体脂肪率 | 約5〜15% |

| 筋肉量 | 多い |

| 見た目の印象 |

|

| 健康面 | 筋力が強い |

| 例 | ボディビルダーやアメフト選手 |

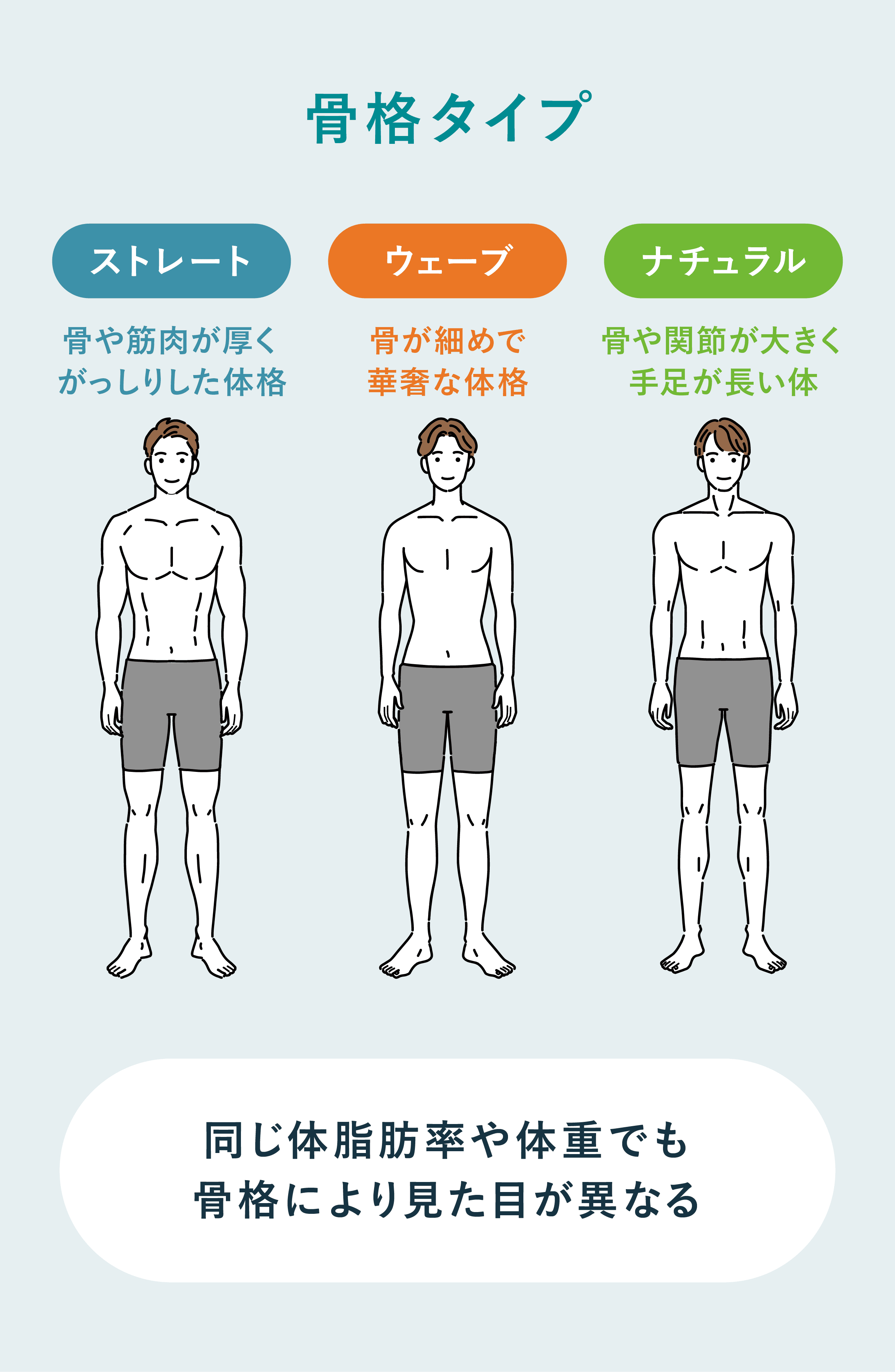

骨格によって見た目が変わる?

骨格が見た目に影響する

同じ体重・体脂肪率・BMIであっても骨格によって見た目が全く変わってくる。骨格はストレート・ウェーブ・ナチュラルと大きく3つに分類され、さらに細分化される。

骨格に筋肉がつくと見た目が大きく変化する。体幹部が太い人もいれば、脚が太い人、肩幅が広い人もいる。厚みがあるタイプの人は肋骨が大きく、肋骨の形も楕円形や円形など様々な形状がある。

同じような体脂肪率や体重でも、骨格の違いによって全く異なる見た目になってくる。

骨格はトレーニングによって変えられる

骨格によってある程度体型は決まってしまうが、トレーニングをすることで多少は骨格を変えられる。

実際に、重い重量でスクワットをおこなうと、実際に骨格が成長することがある。骨に加わる力に応じて、その形状と構造が最も適した形に変化する「ウォルフの法則」と呼ばれる現象で、骨に対して刺激を与えると骨密度が高まったり、骨自体が太くなる。柔道やレスリング選手に骨太な人が多いのは、骨太な人がそのスポーツに適性があるだけでなく、そのスポーツを続けることで骨格自体が成長している面もある。

細マッチョになるメリット

- 好印象を持たれやすい

- 健康になれる

- 疲れづらくなる

- 前向きなメンタルになれる

好印象を持たれやすい

筋トレは見た目の印象を大きく変える効果がある。腹筋が引き締まり、背筋がまっすぐに伸びることで姿勢が整い、第1印象が良くなる。

感じの良い人だと思われること自体が大きな強みになり、人生や仕事においてもポジティブな影響をもたらす。

健康になれる

筋トレをきっかけに、運動だけでなく食事や睡眠にも気を配るようになる人は多い。効果を高めようと身体に良いものを食べ、トレーニング後は早めに休むなど、生活全体が改善されていく。

こうした相乗効果によって生活の質は確実に上がり、健康的な習慣を自然に取り入れられるようになる。

疲れづらくなる

筋トレにより全身の筋肉がバランスよく働くことで、負担が減り、身体が軽く感じられる。階段の上り下りが楽になり、日常の動作もスムーズになる。

筋肉が増え、体脂肪が落ちることで、統計的に病気のリスクが低いとされるBMI22前後に近づき、生活習慣病の予防にもつながる。

前向きなメンタルになれる

見た目の変化だけでなく精神面の変化も大きい。トレーニングによってアドレナリンやセロトニンといったホルモンが分泌され、脳機能が高まり、ポジティブな感情が生まれやすくなる。

生活リズムが整い、気持ちが前向きになる効果もある。

人生を豊かにするという点において、運動は間違いなく良い効果をもたらします。効果が高いので筋トレをオススメしますが筋トレだけを推奨しているわけではなく、運動であればどんなものでも良いと思います。

サッカーなどのスポーツでも良いですし、ご自分にとって続けやすいものが良いでしょう。継続的に運動することで筋肉や心肺機能などを鍛えられ、ポジティブな影響を得ることができます。

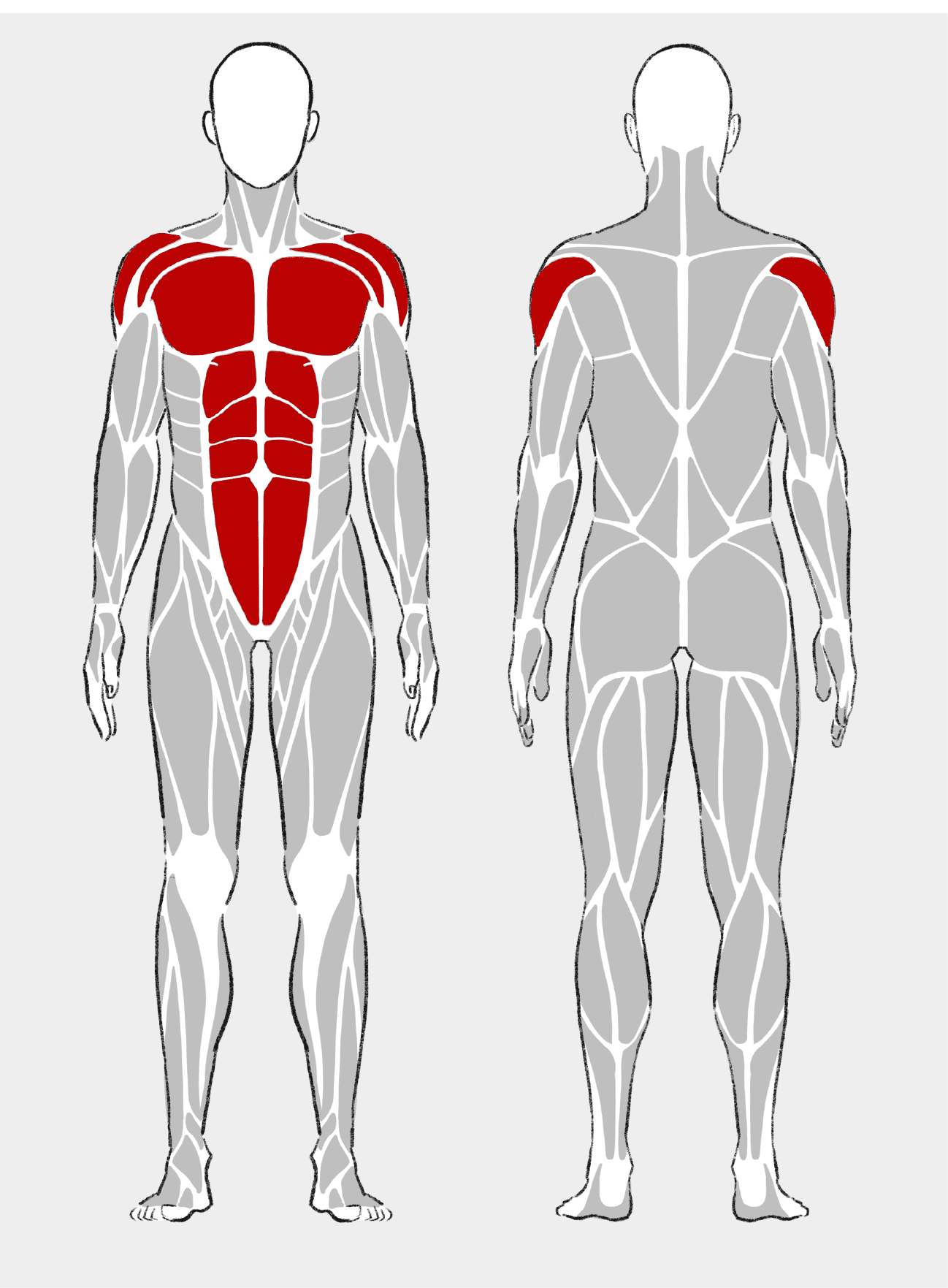

細マッチョになるために鍛える筋肉の種類

細マッチョになるために特に重要な筋肉は「腹筋」「大胸筋」「三角筋」である。

| 腹筋 |

|

| 大胸筋 |

|

| 三角筋 |

|

以下の記事では、腹筋・大胸筋・三角筋を鍛えるトレーニングメニューを詳しく紹介。

腹筋を鍛える部位別の筋トレメニュー!自宅でできる女性向けトレーニングも紹介

「腹筋」の部位とその役割 基本的に腹筋は、「腹直筋」「腹斜筋」「腹横筋」の3つの部位に分かれる。それぞれの部位の役割や鍛え方を理解することで、効率よく理想の腹筋.....

大胸筋の筋トレ18選!男女別・自宅やジムなど場所別の筋トレ・鍛え方のコツも紹介

「大胸筋の筋トレ」の検証ポイント 【難易度】 トレーニングレベルに関わらず、正しいフォームを習得できるか? 何回目の練習で正しいフォームを習得できたか? どの部.....

【前部・中部・後部】三角筋(肩)の筋トレ!ダンベル・バーベル・自重など種目別に紹介

三角筋を鍛える3つのメリット 逆三角形のボディラインづくりに役立つ 肩こりなどの改善・日常動作が楽になる スポーツパフォーマンスが向上する 逆三角形のボディライ.....

細マッチョになるための筋トレのコツ

- 8〜12回で限界になる重さを設定する

- 有酸素運動はマストではない

- 鍛えたい筋肉を意識する

- マシンよりもフリーウエイト種目をする

- アウターマッスルを鍛える

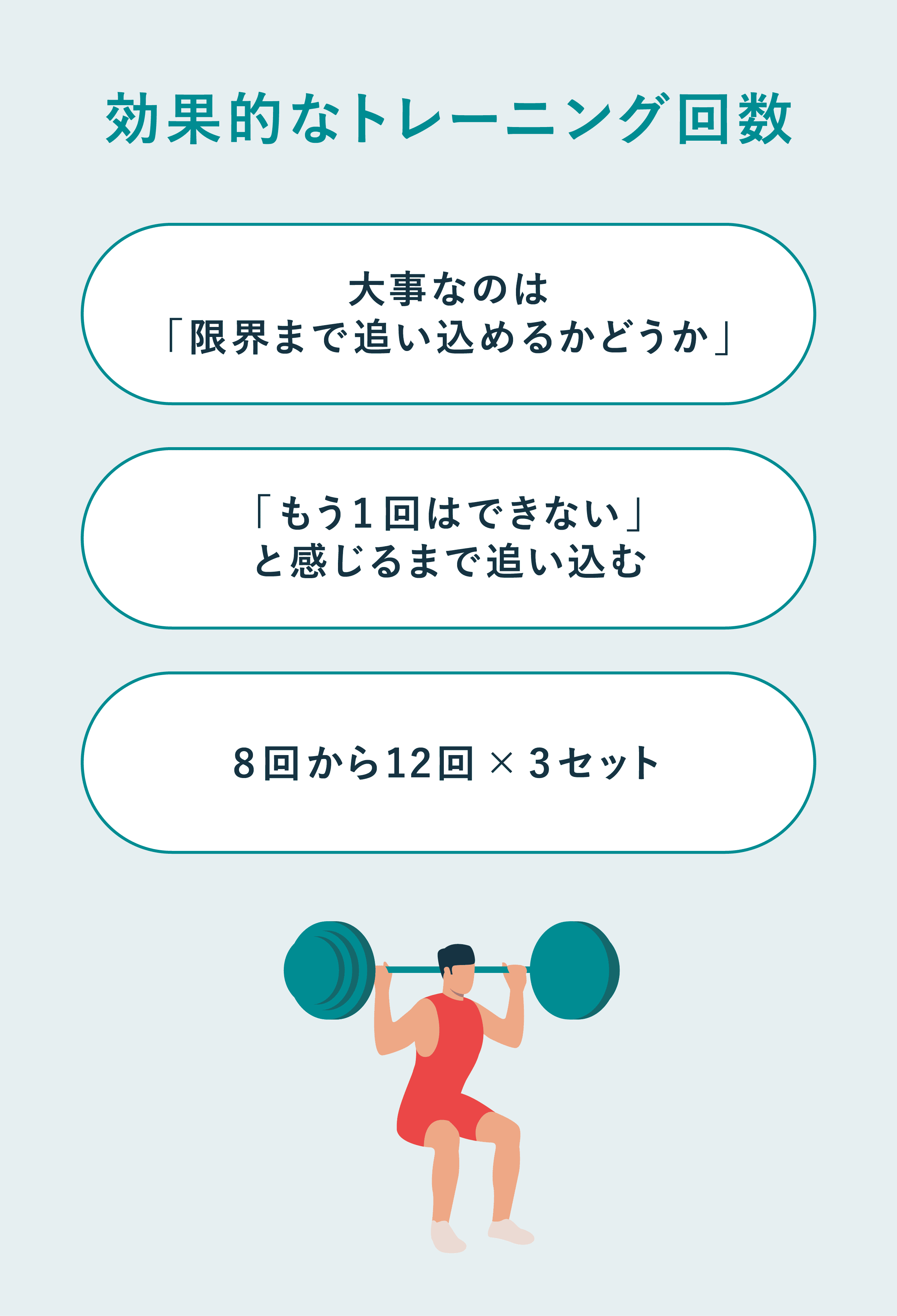

8〜12回で限界になる重さを設定する

科学的な見解としては、回数による大きな差はそれほどなく、最も大事なのは「ある程度以上追い込めるかどうか」。ただし、3回以下のような極端に少ない回数では効果を得にくく、逆に100回といった極端に多い回数はフォームが崩れたり、筋肉より心肺に限界が来たりなど現実的ではない。

目安としては、8回から12回で限界が来るくらいの負荷設定が効率的。この範囲を3セットほど繰り返すのが基本的なやり方。

最も重要なのは、セットの最後に「もう1回はできない」と感じるくらいまで追い込むこと。

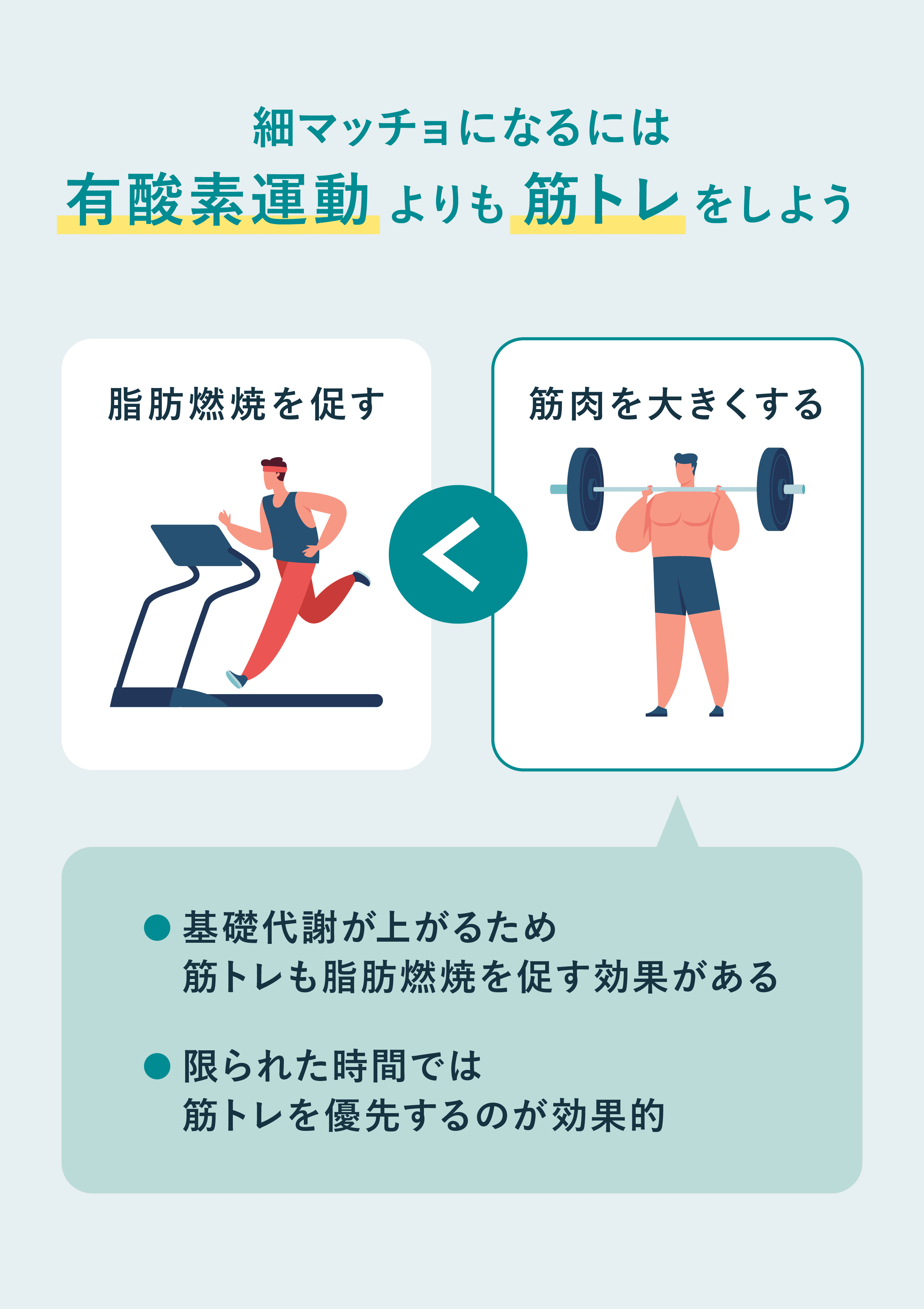

有酸素運動はマストではない

有酸素運動の主な役割はカロリー消費だが、それは筋トレや食事コントロールでも十分に対応できる。限られた時間をどう使うかを考えると、有酸素運動に取り組むより筋トレに集中した方が効率的。

ただし、有酸素運動には血流を促すメリットがあり、血流が良くなると筋肉の張りや質感が高まる感覚が得られる。また、血流の多い部位は脂肪がつきにくくなる可能性があり、日常の体型変化にも影響を与えている。

鍛えたい筋肉を意識する

トレーニングをする際は、「どの筋肉を使っているのか」を意識することが大切。特に背中などはトレーニング感覚をつかみにくい部位のひとつ。

実際に動かしてみることで少しずつ意識できるようになり、どの筋肉が働いているのかを理解できるようになる。続けるうちに自然と感覚が磨かれ、狙った筋肉を意識できるようになる。完璧なフォームを気にしすぎて諦めてしまうより、試行錯誤しながら積み重ねていく方が結果的に効果は高まっていく。

筋肉には身体を縮めるものと広げるものがあります。腹筋は縮める筋肉の代表で、力を入れると身体が丸まります。

一方、肩甲骨周りの筋肉は広げる働きを持ち、力を入れると背中が開きます。広げる筋肉は存在自体を知られていないことが多く、意識するのが難しいのが特徴です。

意識できなければ動かせないため、まずは筋肉の存在を感じ取ることが大切です。また、縮める筋肉が常に緊張していると広げる動きを妨げてしまいます。

まずはその緊張を解くことが必要です。

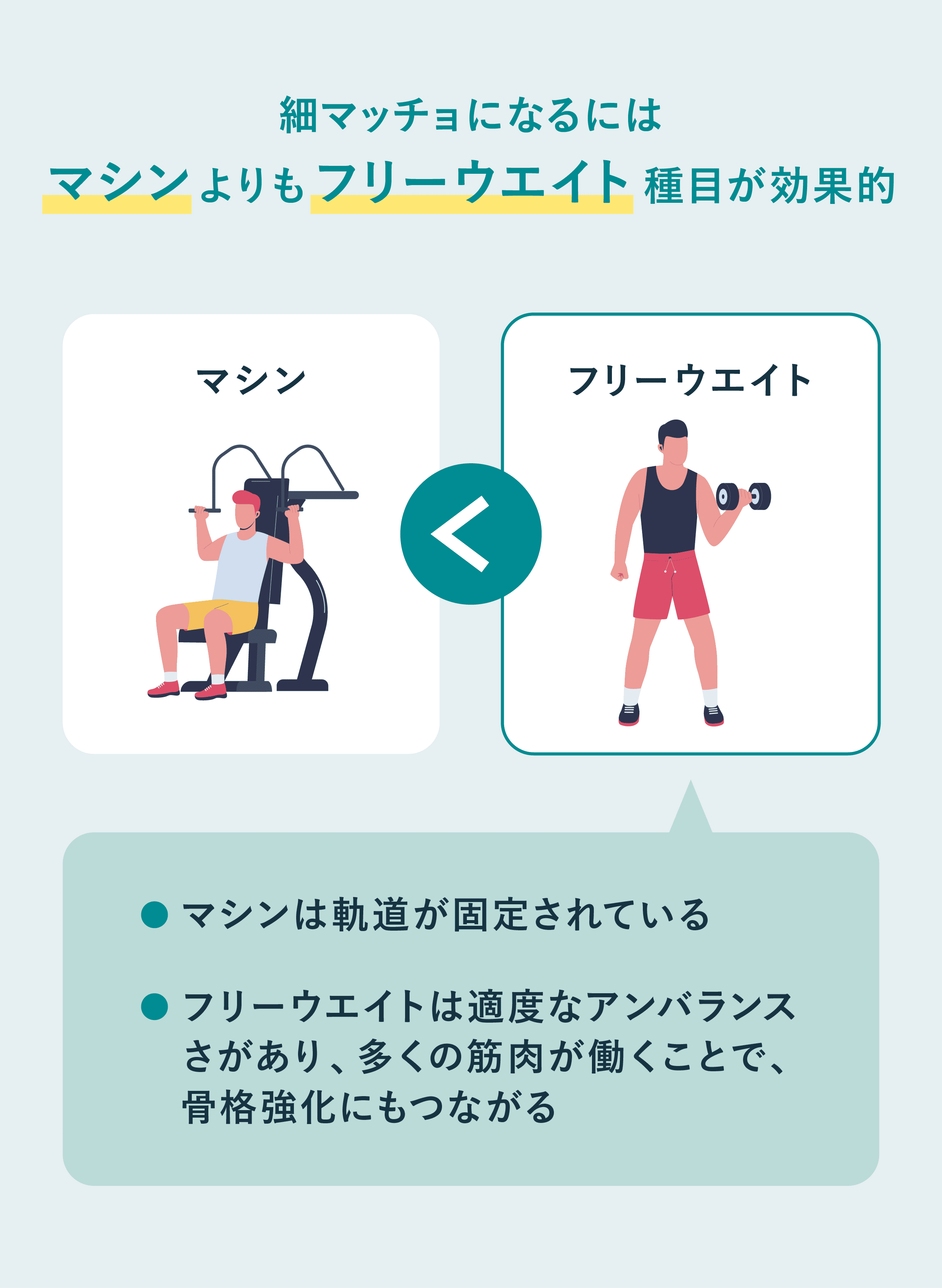

マシンよりもフリーウエイト種目をする

フリーウエイトは動きを自由にコントロールでき、狙った筋肉を自然な形で鍛えられるのが大きな魅力。

ただ、初心者にとってはフォーム習得が難しいだけではなく、バーベルなどは重さが20キロあるため、持つだけでもハードルが高いケースも。そのため、まずはマシンを使ってフォームを覚え、慣れてきた段階でフリーウエイトへ移行する流れが理想。

フリーウエイトは動作の軌道を自分で決められるため、体格や関節の可動域に合わせやすい。ダンベルであれば真上に押すことも、やや斜めに押すことも自由。

マシンは軌道が固定されているため安全と考えられる一方で、その人の身体に合わないマシンだと不自然な姿勢を強制されるリスクもある。結果的に、自分に合った動きを選べるフリーウエイトの方が、より自然で効率的なトレーニングにつながりやすい。

マシンは欧米人の骨格を基準に設計されていることもあるため、日本人や女性には合いにくいこともあります。肋骨の形や腕の動かし方によっても軌道は変わるため、ある人には自然に感じても、別の人には不自然に感じるケースがあります。

特にチェストプレスやショルダープレスで違和感や痛みを感じる場合は、マシンが身体に合っていない可能性が高いです。そのような時は無理に使わず、フリーウエイトや他のマシンに切り替える方が安全です。

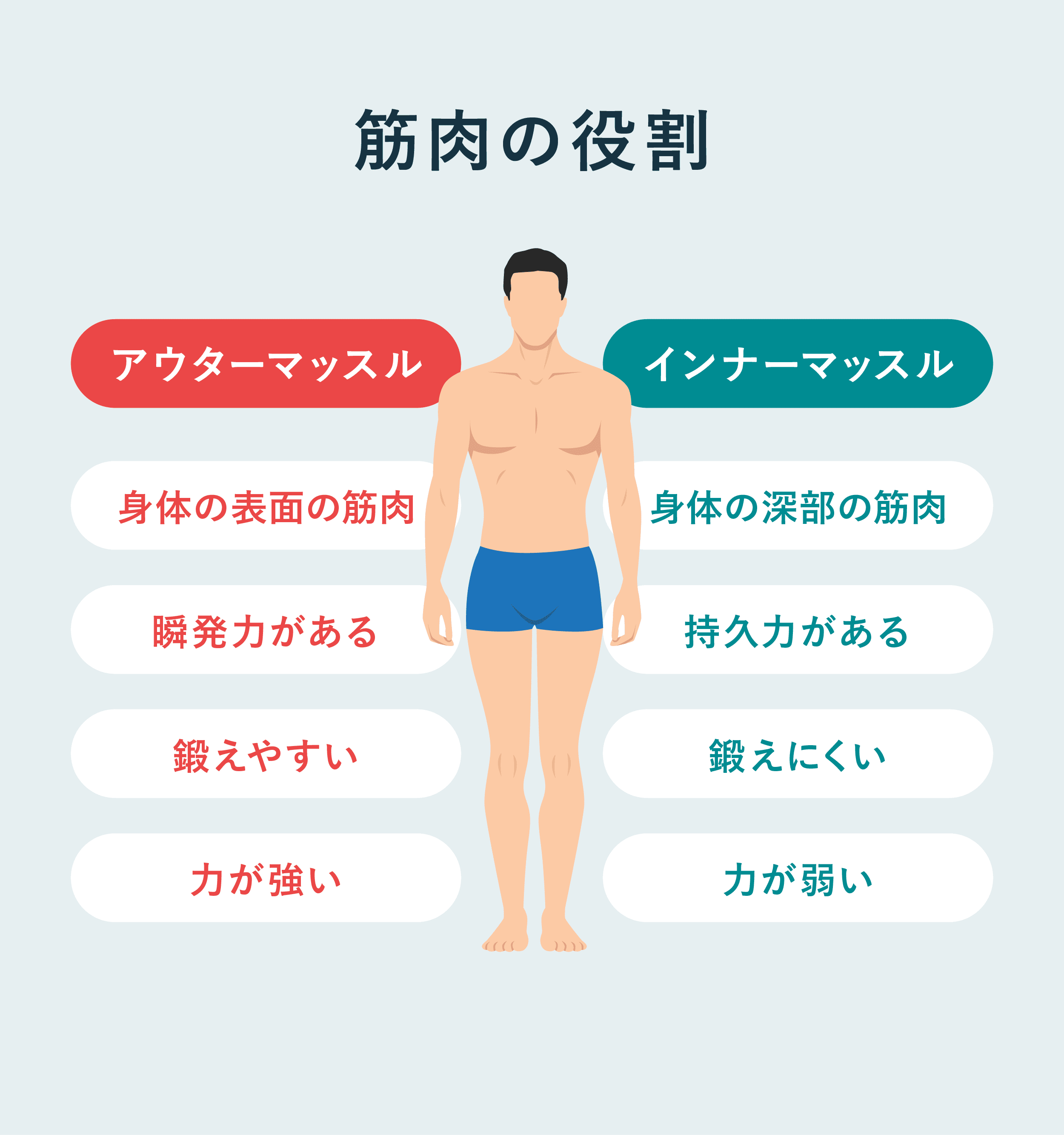

アウターマッスルを鍛える

細マッチョに見せるために大切なのは、目的に応じて「どの筋肉をどう使うか」というトレーニングの工夫である。筋肉は大きく分けて、インナーマッスル(身体の深層にあり、姿勢や関節の安定に関わる筋肉)とアウターマッスル(身体の表面に近く、動きや見た目に関わる筋肉)の2種類があり、それぞれに異なる役割がある。

この役割の違いを理解した上で、特に見た目に直結するのはアウターマッスルである。腹筋・大胸筋・三角筋などのアウターマッスルを鍛えることで、「胸板の厚さ」「逆三角形のシルエット」「腕の張り」といった要素を作りやすくなり、理想的な細マッチョの体型に近づけることができる。

【自重】細マッチョになるための筋トレメニュー

プッシュアップ

| 難易度 | ★★★★★ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- 肩幅よりもやや広めに手幅を広げ、みぞおちあたりにセットする

- 身体が直線になるように脚を伸ばす

- ひじを曲げてギリギリまで降ろす

- 身体をもち上げる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | 床マット |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋・三角筋・上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- しっかり下まで下ろし胸のストレッチを感じる

懸垂

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- バーを肩幅よりやや広めに握る

- 胸を張り、あごがバーを越えるまで体を引き上げる

- ゆっくりと腕を伸ばしながら下ろす

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 公園、ジム |

| 器具・設備 | ジム(道具があれば自宅でも可 |

| 鍛えられる部位 | 広背筋・上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 肩がすくまない

- 背中を丸めない

ディップス

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★☆☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- ディップスバーを握り、腕を伸ばして体を支える

- 肘を曲げて体を前傾させながら下ろす

- 大胸筋と上腕三頭筋を使って体を押し上げる

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ディップスバー |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 小指側に重心を置く

- 降ろし過ぎない

- 肩をすくめない

クランチ

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- 仰向けになり、膝を立てて両手を頭の後ろに添える

- お腹を丸めるように肩甲骨を床から浮かせる

- ゆっくり元に戻す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | 床マット |

| 鍛えられる部位 | 腹直筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 勢いを使って上げない

レッグレイズ

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- 仰向けになり、両手を体の横に置いて足を伸ばす

- 足を揃えて腰が浮かない位置まで持ち上げる

- ゆっくり床ギリギリまで下ろす

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅、ジム |

| 器具・設備 | 床マット |

| 鍛えられる部位 | 腹直筋下部 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 腰を反らない

- 下腹部が伸びる所まで脚を下げる

スクワット

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- 脚を肩幅に開き、つま先を少し外側に向ける

- ゆっくりとお尻を後ろに引くようにしゃがむ

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | なし |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋・ハムストリングス・大臀筋・内転筋群・脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 腰を反り過ぎない

- 足裏で床を押す

- 膝を内側に入れない

プランク

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- うつぶせになり、ひじを肩幅に開く

- つま先を立て、身体を持ち上げる

- 頭から足先まで一直線になるように、お腹に力を入れて姿勢をキープする

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | 床マット |

| 鍛えられる部位 | 腹直筋・腹斜筋・脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 頭から足先までを一直線に保つ

- 目線は床の1m先に向ける

自重トレーニングは手軽で、身体の動かし方を学ぶうえで非常に有効です。ただし負荷を上げにくく、鍛えにくい部位もあるため限界もあります。

一方でジムを利用すれば効率よく全身を鍛えられます。自重と器具の両方をうまく組み合わせることで、効率的で継続しやすいトレーニング環境をつくりましょう。

【ジム・重量トレーニング】細マッチョになるための筋トレメニュー

【種目選びのポイント】

- 負荷を段階的に増やせること

- 安全であること

- 適度なアンバランスさがあること

- 可動域の広いこと

種目を選ぶ際には4つの観点がある。

第1に、負荷を段階的に増やせること。筋肉を成長させるにはトレーニングの負荷を少しずつ高めていくことが欠かせず、重量を扱うトレーニングの方が自重よりも効率的に負荷を調整できる。

第2に、安全であること。怪我につながりにくい、安心して継続できるトレーニングを選ぶ。

第3に、適度なアンバランスさがあること。少し不安定さがある道具を使うフリーウエイト種目は、多くの筋肉が働き骨格強化にもつながる。安定しすぎたマシンよりも全身に刺激を与えやすい。

第4に、可動域の広さ。大きく動かす方が筋肉に効果的な刺激を与えられる。

胸

ベンチプレス

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- ベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せて胸を張る

- バーを胸に下ろす

- 胸を押し上げるようにバーを上げる

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル、ベンチ、パワーラック |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋、三角筋、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- バーを胸で迎え入れる意識で行う

- バーを胸に付くまで降ろす

- 肩甲骨を下げる

胸

インクラインベンチプレス

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- ベンチを30〜45度にして座る

- バーを胸上部に下ろす

- 大胸筋上部を意識して押し上げる

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベルまたはダンベル、インクラインベンチ |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋上部、三角筋前部、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 大胸筋がストレッチさせる所まで降ろす

- 胸を張る事を意識する

- 無理に降ろし過ぎない

肩

ショルダープレス

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- ダンベル(またはバーベル)を肩の高さに構える

- 頭上に押し上げる

- ゆっくり肩の高さまで戻す

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム、自宅 |

| 器具・設備 | ダンベル、バーベル、マシン |

| 鍛えられる部位 | 三角筋全体、上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 上体を反って挙げない

- 肘の位置を肩の真横ではなく斜め前にする

肩

サイドレイズ

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- 両手にダンベルを持ち体側に下げる

- 腕を横に開いて肩の高さまで上げる

- ゆっくり下ろす

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム、自宅 |

| 器具・設備 | ダンベル、マシン |

| 鍛えられる部位 | 三角筋中部 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 肩をすくめない

- 肩の真横に挙げない

- 勢いを使って挙げない

腕

EZバーカール

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- バーを両手で握り立つ

- 肘を固定しながら持ち上げる

- ゆっくり下ろす

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | EZバー、プレート |

| 鍛えられる部位 | 上腕二頭筋、前腕筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 肘を固固定する

- ネガティブコントロールをする

- 反動を使わないと挙げられない重量にしない

腕

インクラインアームカール

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- インクラインベンチにもたれて座る

- ダンベルを腕を伸ばした位置から上げる

- ゆっくり下ろす

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ダンベル、インクラインベンチ |

| 鍛えられる部位 | 上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 胸を張って肩甲骨を寄せる

- ネガティブコントロールをする

- 上腕二頭筋のストレッチを感じながら行う

腕

トライセプスエクステンション

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- ダンベルを両手で頭上に構える

- 肘を曲げて頭の後ろに下ろす

- 肘を伸ばして頭上に戻す

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 鍛えられる部位 | 上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 肘を固定し過ぎない

- 勢いを使わないで挙げられる重量で行う

- ネガティブコントロールをする

背中

ラットプルダウン

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- ラットプルマシンに座り、太ももをパッドで固定する

- バーを肩幅より少し広めに握る

- 息を吐きながら、バーを鎖骨付近まで引く

- 息を吸いながら、ゆっくりと元の位置に戻す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ラットプルマシン |

| 鍛えられる部位 | 広背筋・大円筋・僧帽筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 肩をすくめない

- 背中を丸めない

- 腕の力を使って引き過ぎない

背中

シーテッドロー

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- ケーブルを握り背筋を伸ばして座る

- 肘を引きながらバーを腹に近づける

- ゆっくり伸ばす

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | ローイングマシン、ケーブルマシン |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、菱形筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 肩をすくめない

- 背中を丸めない

背中

ベントオーバーロー

| 難易度 | ★★★★★ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- バーベルを肩幅の広さで握り、床から持ち上げる

- ひざはやや曲げ、上体を前に傾けながら背筋を真っ直ぐ保つ

- バーベルをひざ下に位置させる

- 上体を動かさず、みぞおちとおへその中間を目指して、背中が丸くならないよう注意しながらバーベルを引く

- その後、ゆっくりバーベルを降ろし、開始位置に戻す

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | バーベルまたはダンベル |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、菱形筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 腰反り過ぎない

- 肘を後ろに引くことを意識する

- 肩をすくめない

脚

バーベルスクワット

| 難易度 | ★★★★★ |

| 続けやすさ(※1) | ★☆☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- バーベルを担ぎ胸を張る

- 膝と股関節を曲げてしゃがむ

- 踵で床を押し立ち上がる

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | バーベル、ラック |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大臀筋、ハムストリングス、脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 体幹部に力を入れながら行う

- 腰を反り過ぎない

- 深くしゃがめる重量で行う

脚

デッドリフト

| 難易度 | ★☆☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

【やり方】

- バーベルを足の前で握る

- 背筋を伸ばしながら立ち上がる

- 腰を使ってバーベルを引き上げる

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | バーベル、床マット |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、大臀筋、ハムストリングス、脊柱起立筋、前腕 |

| 負荷の調整 | 可能 |

【注意点】

- 背中を丸めない

- バーが身体から離れない

- ガチガチに力み過ぎないようにする

初心者が最もつまずきやすいのは、成果を感じられないことです。

しかし筋肉や体型の変化が見え始めるのはおよそ3か月後です。すぐに結果を求めず、少しずつ変化を楽しみに続けることが大切です。

筋トレはきついから続かないのではなく、効果を感じられないから続かないのです。逆に成果が出ればきつくても楽しくなります。

効率的な方法を選び、結果を実感できるようにすることが継続の鍵です。

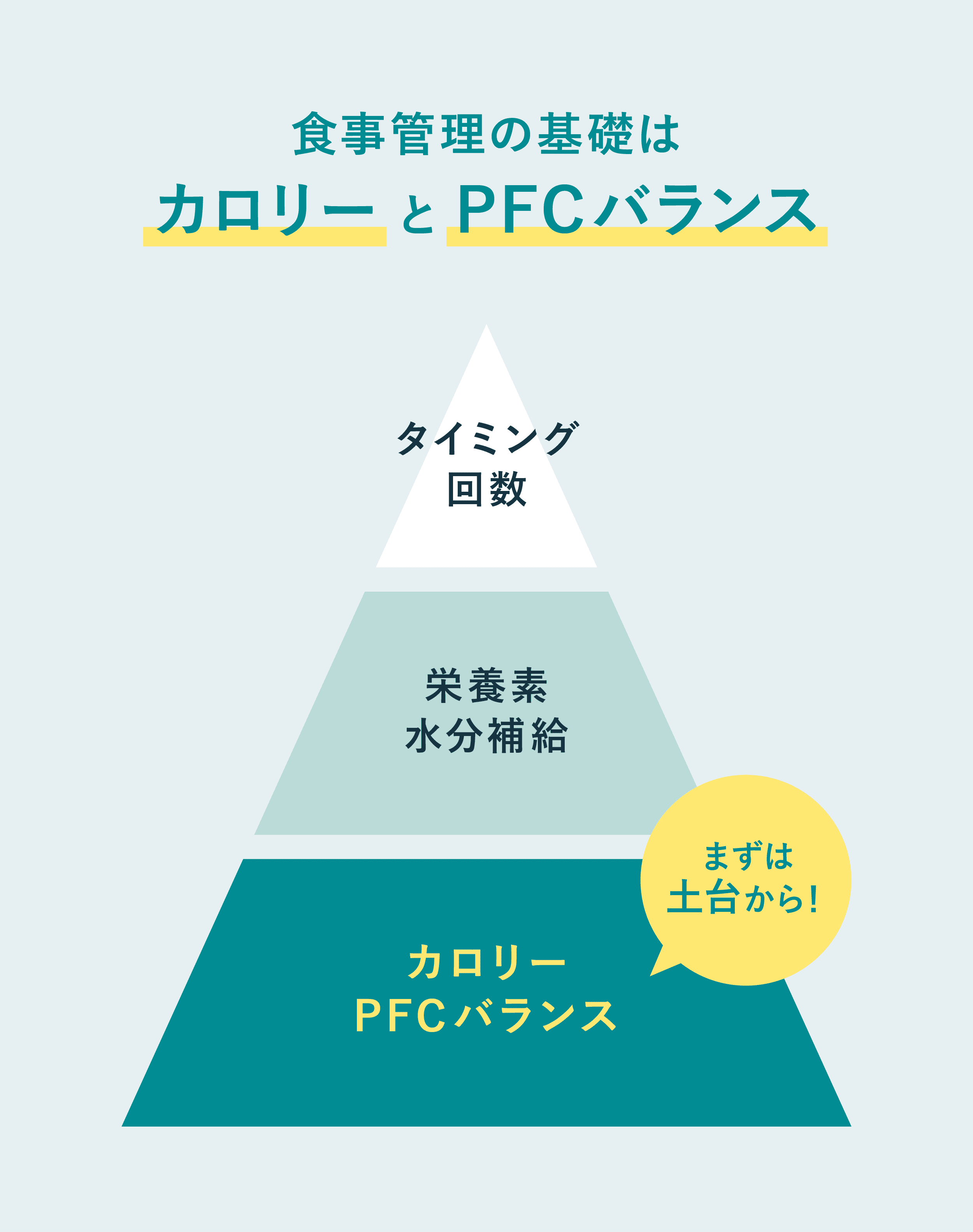

細マッチョになるための食事管理方法

- カロリー

- PFCバランス(タンパク質・脂質・糖質)

- 栄養素

- 水分補給

- タイミング・回数

細マッチョを目指す食事で最も重要なのはカロリーコントロールとPFCバランス。この2つを意識するだけで食事のバランスは整いやすい。

PFC以外のビタミンやミネラルといった栄養素は、カロリーとPFCバランスを意識していれば自然に摂れることが多い。食事のタイミングや回数は優先度が低く、3食でも5食でも大きな差はない。

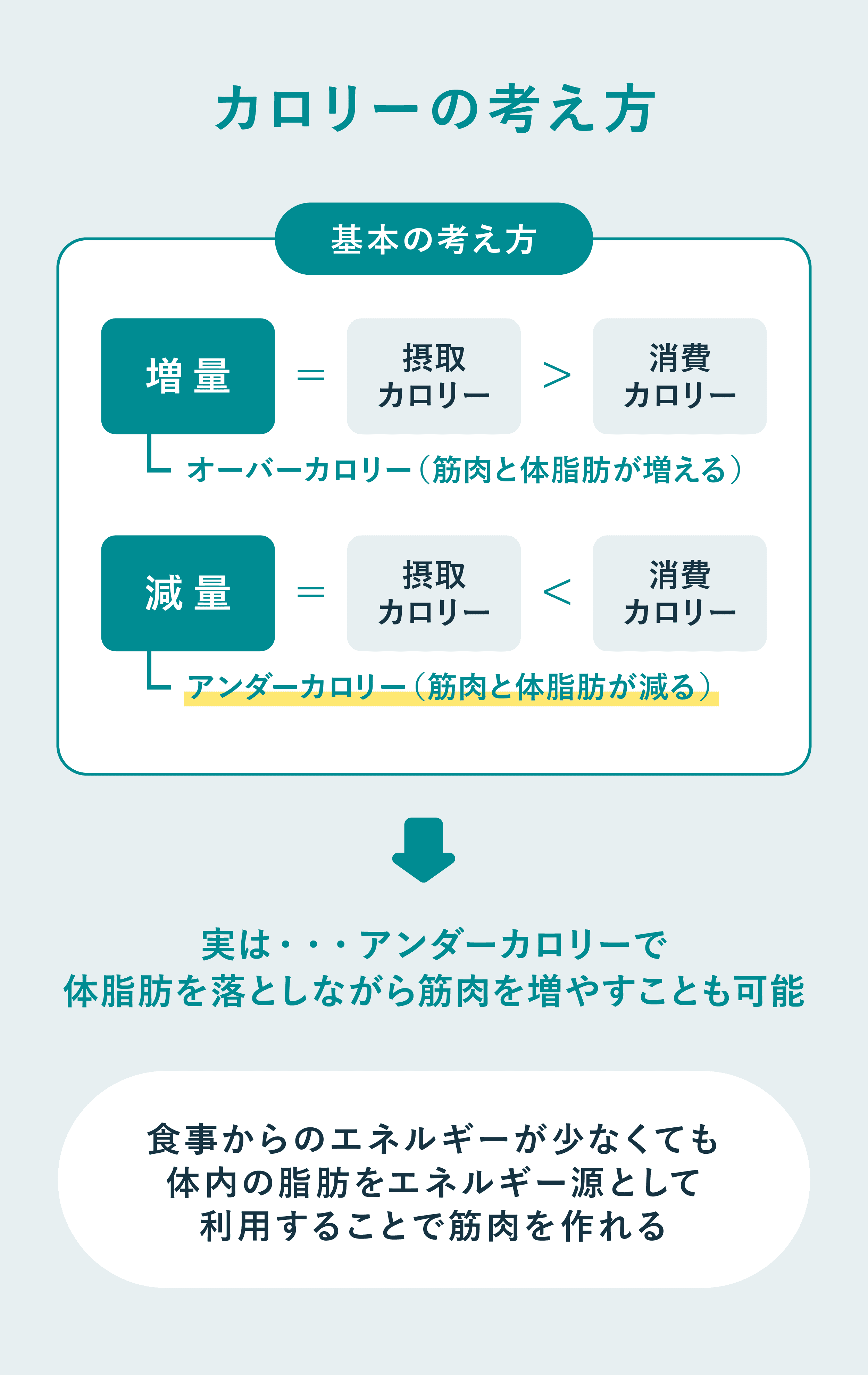

カロリーバランスを計算する

摂取カロリーが消費カロリーを上回るオーバーカロリーの状態では体重が増え、逆に消費カロリーが摂取カロリーを上回るアンダーカロリーの状態では体重が減少する。減量期は1600〜2000kcal、増量期は3000〜4000kcal程度を目安にするケースが多い。

基本的には、増量時には筋肉と脂肪がともに増え、減量時には筋肉と脂肪がともに減少するため、筋肉を増やしながら脂肪を落とすことは不可能であると考えられるが、実際は可能である。

アンダーカロリーの状態では、食事から筋肉を作るエネルギーを摂取するのは難しいが、脂肪を分解して得られるエネルギーを利用できる。具体的には、筋肉1kgを作るのに必要なエネルギーは約4000kcal、脂肪1kgには約9000kcalが蓄えられており、この脂肪のエネルギーをうまく活用することで、脂肪と筋肉が入れ替わる形でエネルギー収支に余裕が生まれる。

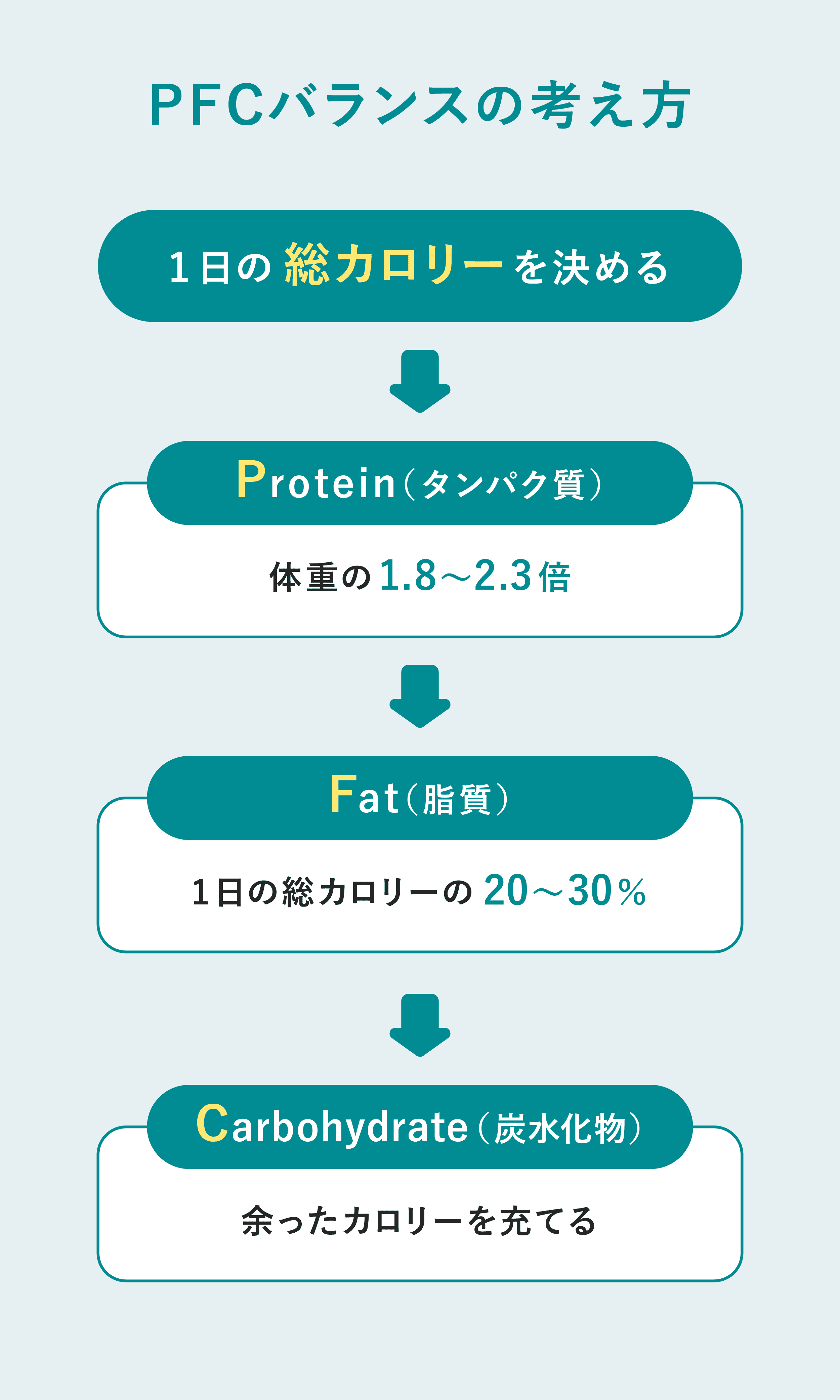

PFCバランスを整える

PFCバランスとは、たんぱく質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の摂取比率のこと。まずは減量なら少なめ、増量なら多めに全体のカロリーを設定する。

PFCの組み立ては、まずたんぱく質量を決め、次に脂質を設定し、残りを炭水化物で埋めるのが基本。

たんぱく質は体重の2倍前後(1.8〜2.3倍程度)がちょうど良く、体重50キロなら100gを目安にする。次に脂質は総カロリーの20〜30%程度に調整し、最後に余ったカロリーを炭水化物に充てる。

5大栄養素をバランスよく摂取する

筋肉を育て、健康的な身体をつくるためには、 タンパク質・ビタミン・ビタミン・糖質・脂質の5大栄養素をしっかり摂ることが欠かせない。

特に、たんぱく質は筋肉の修復と成長に直結する。トレーニングでダメージを受けた筋繊維を回復させ、強く太くするための土台となり、ビタミンやミネラル、糖質、脂質といった他の栄養素も疲労回復やエネルギー供給、ホルモンバランスの維持を通じて筋肥大をサポートする上で重要となる。

| タンパク質(筋肉の合成・維持) | |

| 鶏むね肉 | 高タンパク・低脂質で筋肉合成に効率的 |

| 鮭 | 良質なたんぱく質とオメガ3脂肪酸で筋肉維持をサポート |

| 卵 | 必須アミノ酸をバランス良く含み、吸収効率が高い |

| ビタミン(抗酸化・免疫・代謝) | |

| ブロッコリー | ビタミンCと葉酸が豊富で免疫と代謝を強化 |

| キウイ | ビタミンC・Eが豊富で抗酸化作用が強い |

| ニンジン | βカロテン(ビタミンA)が豊富で皮膚や粘膜を保護 |

| ミネラル(電解質・代謝サポート) | |

| バナナ | カリウムで筋収縮と水分バランスを調整 |

| ほうれん草 | 鉄分とマグネシウムで酸素運搬と代謝をサポート |

| ナッツ類(アーモンドなど) | マグネシウム・亜鉛が代謝とホルモン調整に有効 |

| 糖質(エネルギー源) | |

| 白米 | 消化吸収が速く即効性のあるエネルギー源 |

| さつまいも | 食物繊維を含み血糖値の上昇が緩やか |

| オートミール | 低GIで持続的なエネルギー供給に優れる |

| 脂質(エネルギー・ホルモンバランス) | |

| アボカド | 消化吸収が速く即効性のあるエネルギー源 |

| 青魚(サバ・イワシなど) | 食物繊維を含み血糖値の上昇が緩やか |

| ナッツ類(クルミなど) | 低GIで持続的なエネルギー供給に優れる |

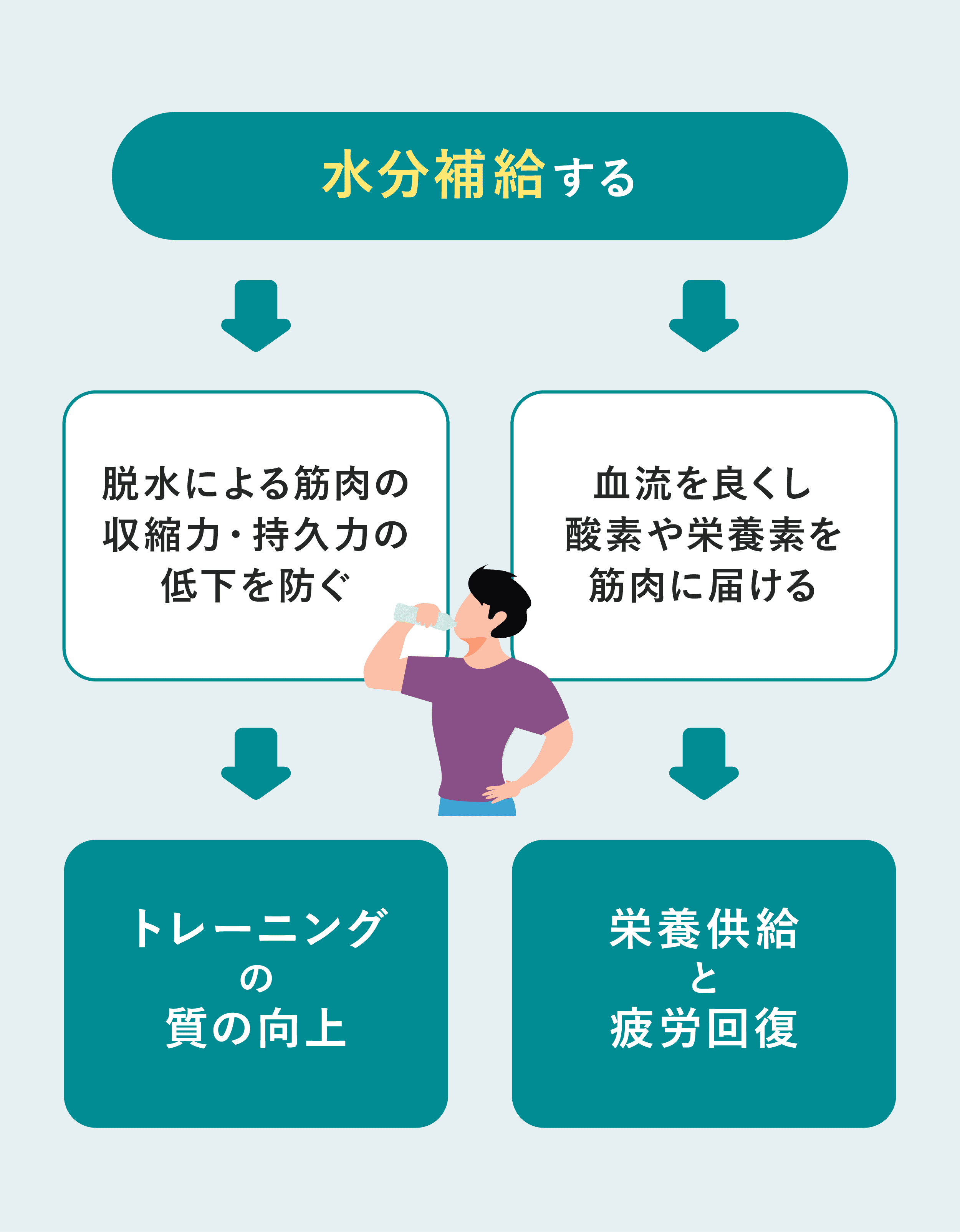

こまめに水分補給をする

栄養と同じくらい大切なのが水分補給。身体の大部分を占める水は、トレーニングの質や筋肉の成長に直結する。筋肉も約7割が水分で構成されており、不足すると収縮力や持久力が低下し、パフォーマンスが落ちてしまう。

さらに血流を良くする点でも水分は重要。水をしっかり摂ることで酸素や栄養素を筋肉に運び、疲労回復をサポートする。日常的に意識してこまめに水を摂ることが、身体づくりの大きな土台になる。

タイミング・回数

運動前には動くためのエネルギーを確保することが重要で、開始の1時間半〜2時間前に摂取しておくと、十分なエネルギーを蓄えられ、パフォーマンスを発揮しやすくなる。食事の回数も無視できず、一定の間隔で摂ることで血糖値を安定させ、栄養の吸収効率を高められる。さらに、空腹時間が長すぎることで起こる筋肉の分解を抑える効果も期待できる。

おすすめのサプリ・プロテインの選び方

プロテインの選び方

「自分にあっているか」で選ぶことが重要である。

プロテインを飲むとお腹の調子が悪くなる人は少なくない。特に日本人は牛乳などに含まれる乳糖を分解する酵素(ラクターゼ)の働きが弱いため、乳糖を消化・吸収できない乳糖不耐症の割合が高く、その結果プロテインの種類によって体調を崩すことがある。

一般的なプロテインはホエイプロテインと呼ばれるもので、その中でも大きく3つの種類に分けられる。

| 種類 | 特徴 |

| コンセントレート(WPC) |

|

| アイソレート(WPI) |

|

| ペプチド(WPH) |

|

基本的にはコンセントレートで十分で栄養価も高いが、乳糖を含むためお腹を壊しやすい人もいる。その場合は乳糖をほぼ除去したアイソレートや、さらに消化に配慮されたペプチドを選ぶと安心。

ただし、それでも合わない人もおり、無理に飲み続けると胃腸を弱らせる原因になるため、合わなければ食事からたんぱく質を補えば問題ない。

大切なのは「自分の身体に合っているかどうか」を常に確認することです。ネットで勧められているからといって合わないものを続けるのは逆効果で、直感的におかしいと感じたらやめる判断も必要です。

サプリメントの選び方

筋トレの成果を効率的に引き出したい人にとって、サプリメントは有効なサポート手段。特におすすめはクレアチンで、筋力やパフォーマンスの向上に役立つ。

筋肉合成を助けるプロテイン や筋肉の分解を抑え回復を支えるグルタミン、骨の健康を保ちホルモンバランスに関与するビタミンD も摂取している人が多い。

| クレアチン |

|

| プロテイン |

|

| グルタミン |

|

| ビタミンD |

|

サプリメントやプロテインを飲むタイミングや回数に神経質になる必要はありません。繰り返しになりますが、重要なのは1日のトータルのカロリーとPFCバランスが満たされているかどうかであり、それさえ整っていれば多少の差は大きな問題になりません。

パーソナルトレーナー歴18年の現役ボディビルダー。大学時代からトレーニングを始め、企業に就職後3年で「ヒサノトレーニングラボ」を立ち上げ独立。現在も株式会社キーフィジーク代表取締役を務めており、パーソナルジムKEYFITなど3店舗を経営している。一般の方だけでなく多くのトレーナーを指導するトレーナーでもある。

【経歴】JBBFオールジャパン2年連続優勝/東アジア選手権銀メダル/IFBB世界選手権メンズフィジーク第5位