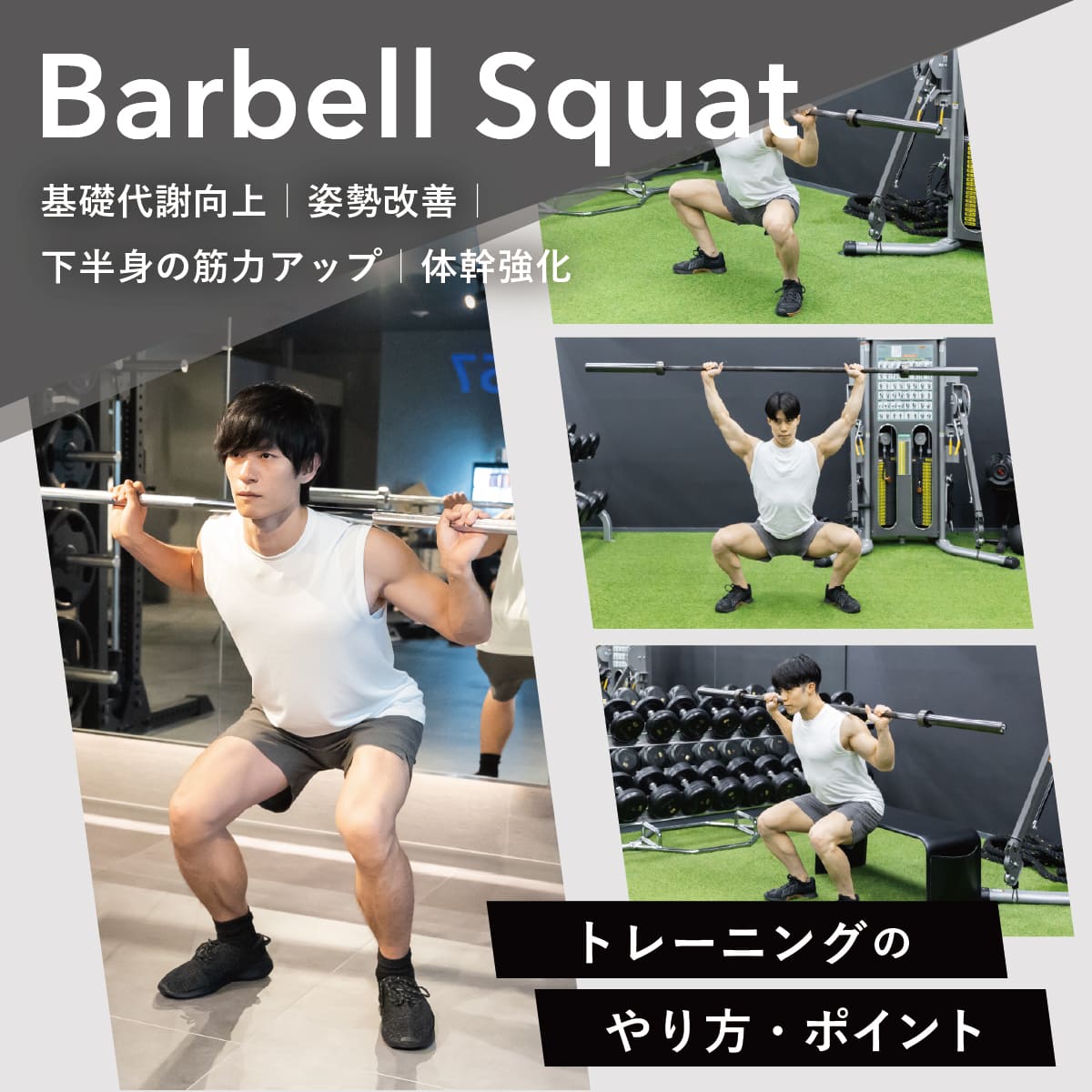

筋トレのBIG3と呼ばれる、トレーニングの王道種目の1つであるスクワット。バーベルを担いでおこなう「バーベルスクワット」では、自重と比較して筋肉により強い負荷をかけることができ、短期間で効率的な筋力向上が目指せる。

この記事では「バーベルスクワット」の効果や正しいやり方、効果を高めるためのコツを解説。重量や回数、さまざまなバリエーション種目も紹介。

この記事の監修者

中野ジェームズ修一さん

フィジカルトレーナー

「バーベルスクワット」で鍛えられる筋肉

「バーベルスクワット」では、おもに4つの部位の筋肉を鍛えられる。各筋肉の特徴と鍛える効果を、以下で詳しく紹介。

- 大腿四頭筋

- 大臀筋

- ハムストリングス

- 体幹筋群

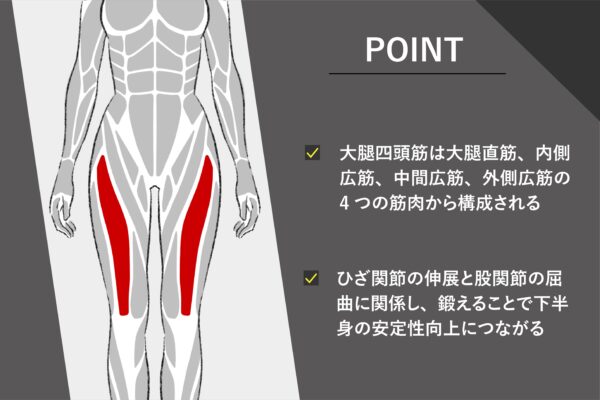

大腿四頭筋

大腿四頭筋は大腿直筋・内側広筋・中間広筋・外側広筋の4つの筋肉で構成される、太もも前面にある筋肉の総称。ひざ関節の伸展と股関節の屈曲に関係する筋肉で、鍛えることで下半身の安定性向上につながる。

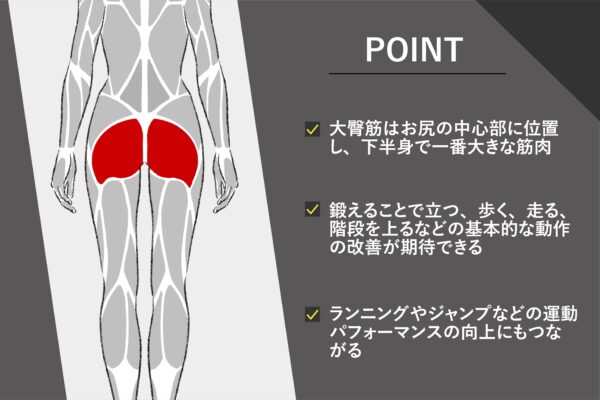

大臀筋

大臀筋はお尻の中心部に位置する下半身で一番大きな筋肉。鍛えることで日常生活の「立つ」「歩く」「走る」「階段を上る」などの動作がスムーズになる。また、ランニングやジャンプなどの運動パフォーマンスの向上にもつながる。

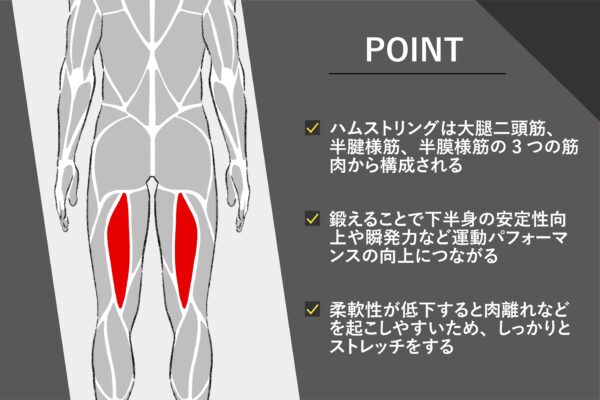

ハムストリングス

ハムストリングスは太もも裏側に位置する大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋の3つの筋肉から構成される筋肉群。

ひざ関節の伸展と股関節の屈曲に関係する筋肉で、鍛えることで下半身の安定性向上や瞬発力など運動パフォーマンスの向上につながる。柔軟性が低下すると肉離れなどを起こしやすい部位でもあるため、しっかりストレッチをするのが大切。

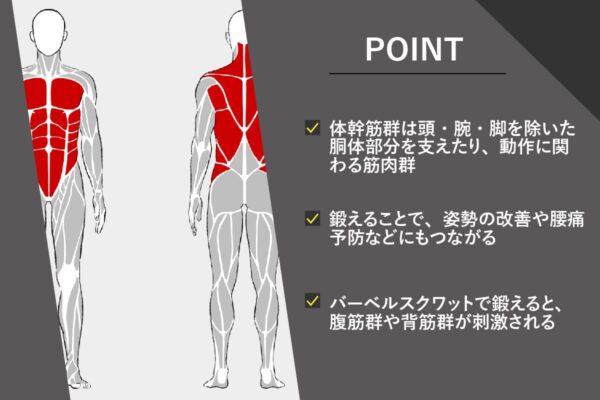

体幹筋群

体幹筋群とは、頭・腕・脚の部分を除いた胴体部分である胴体を支えたり、動作に関わる筋肉群。鍛えることで、姿勢の改善や腰痛予防などにもつながる。バーベルスクワットはバーベルを肩に乗せた状態でおこなうため、とくに腹筋群や背筋群が刺激される。

「バーベルスクワット」の効果

- 下半身の筋肉を強化できる

- 基礎代謝が向上し脂肪燃焼しやすい身体になる

- 体幹の筋肉が鍛えられる

- 姿勢が改善する

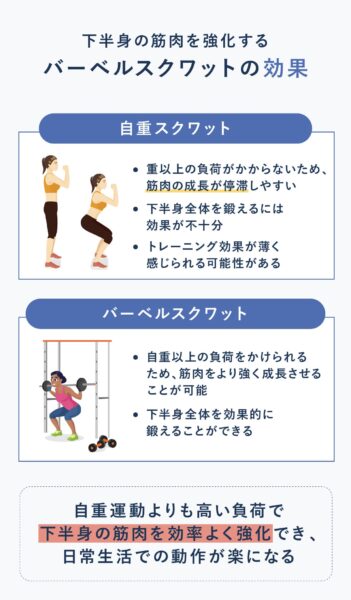

下半身の筋肉を強化できる

自重でも下半身を鍛えられるが、バーベルを使って負荷をかけることで、より効果的に下半身全体の筋肉の強化が可能。

下半身の筋力がアップすると、運動時におけるスポーツパフォーマンスの向上やケガの予防が期待できる。また、階段の上り下りや長時間歩いても疲れにくくなるなど、日常生活での動作における改善にもつながる。

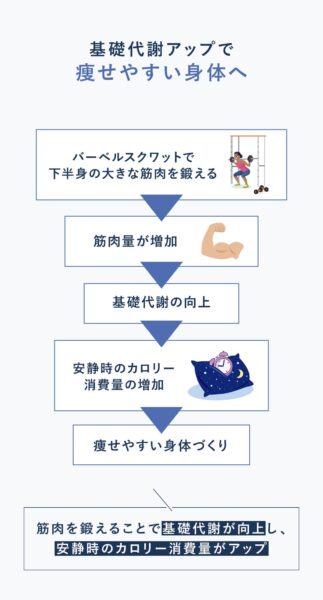

基礎代謝が向上し脂肪燃焼しやすい身体になる

「バーベルスクワット」では下半身の大きな筋肉を鍛えるため、筋肉量が増加し基礎代謝の向上が期待できる。

基礎代謝が向上することで安静時のカロリー消費量も増加するため、痩せやすい身体づくりにつながる。また、バーベルを使用した高強度でのトレーニングのため、1回のトレーニングで大量のエネルギーを消費できる。

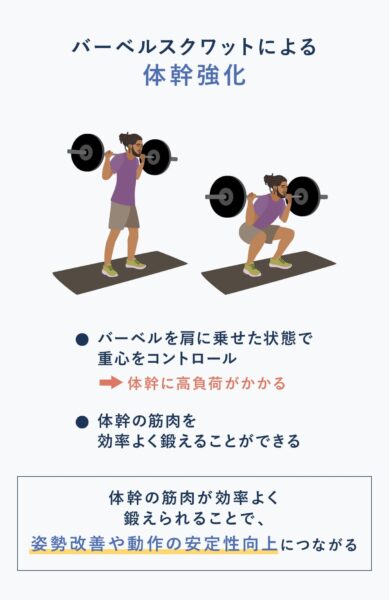

体幹の筋肉が鍛えられる

バーベルを肩に乗せた状態でおこなうため、重心を安定させる必要があり、腹筋群や背筋群といった体幹の筋肉に強い刺激を与えられる。体幹の筋力が向上すると、運動パフォーマンスの向上や日常生活での動作の安定性にもつながる。

姿勢が改善する

「バーベルスクワット」では体幹部を鍛えられるため、骨盤や背骨の歪みが矯正され、日常生活においても正しい姿勢を保てるように。姿勢が整うことで腰痛の予防や改善にもつながる。

「バーベルスクワット」の正しいやり方・フォーム

- バーベルを肩の後ろに担ぐ

- 肩幅より少し広めに脚を開き、つま先を少し外側に向ける

- 視線は前方に固定して、上半身はやや前傾姿勢で、背筋は伸ばした状態をキープする

- お尻を後ろに引くイメージで、息を吸いながらゆっくりと腰を落とす

- 太ももと床が平行になる位置まで下げたら、息を吐きながらもとに戻る

筋トレの効果を出すためには、正しいフォームを意識することが何よりも大切。負荷を上げることよりも、正しいフォームを身につけることに目を向けて取り組んでみよう。

とくにバーベルはバランスを崩しやすいため、安定性を高めるために脚幅を広めに設定しよう。つま先に重心がかかると姿勢が崩れやすくなり、前のめりになってしまうため注意が必要。

目標重量を算出するための「RM換算」とは?

ここでは、自分の目標に合った重量を出すための「RM換算」について簡単に紹介。

トレーニング強度の設定には「RM」という指標が活用されている。RMとは「Repetition Maximum(最大反復回数)」の略で、ある重量で持ち上げられる最大回数を示すための指標。1RMは1回だけ持ち上げられる最大重量を意味し、RM換算ではより多くの回数で持ち上げられる重量を算出できる。

バーベルスクワットのRM計算表は以下の通り。

たとえば、60kgの重量を10回持ち上げることができれば、「60(kg)×10(回)÷40+60=75」、つまり1RMは75kgとなる。1RMが75kgということは、自分自身に75kgの重量を1回だけ上げられる能力があるということ。このように、RMの計算式を用いて、自分の目標重量を設定してみるのもおすすめ。

「バーベルスクワット」の平均重量・回数・頻度

筋トレの目的によって、取り組むべき回数や頻度、適切な重量も異なる。

- 筋肥大が目的の場合

- 筋力向上が目的の場合

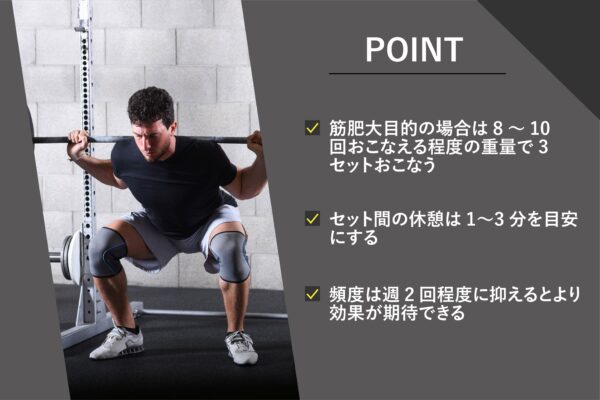

筋肥大が目的の場合

たくましい脚や下半身を手に入れたいなど、筋肥大目的の場合は8~10回おこなえる程度の重量で3セットおこなうのがおすすめ。セット間の休憩は1〜3分を目安におこなおう。筋肉の休養時間を加味して、頻度を週2回程度に抑えるとより効果が期待できる。

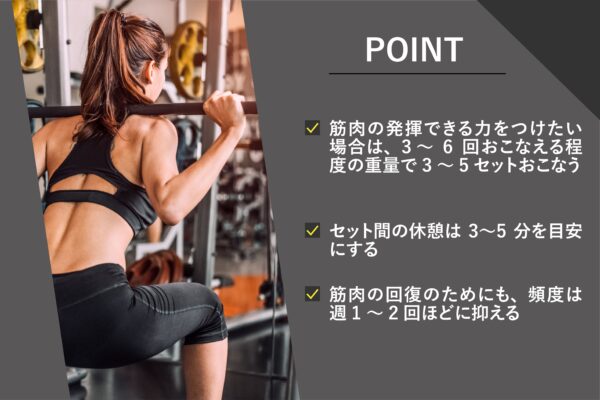

筋力向上が目的の場合

筋肉の発揮できる力をつけたい場合は、3~6回おこなえる程度の重量で3~5セットおこなうのがおすすめ。セット間の休憩は3〜5分を目安におこなおう。筋肉の回復のための時間も考慮し、頻度は週1~2回ほどに抑えるのがポイント。

以下の記事では、スクワットをするときの回数の目安や自分に合った回数の決め方を紹介。

スクワットの回数の目安!回数を増やすコツ・男女別や目的別の平均回数も紹介

スクワットは何回やればいい?回数の設定方法 スクワットの効果を最大限に高めるためには、目的に応じて適切な回数と負荷設定を行うことが重要。一般的には、10〜12回.....

「バーベルスクワット」の効果を高めるコツ・注意点

- 準備運動をしっかりおこなう

- ひざを完全に伸ばしきらない

- バーベルの位置を適切に設定する

- 背中が丸まらないように注意する

- 負荷は徐々に上げるようにする

準備運動をしっかりおこなう

「バーベルスクワット」は高重量を扱うため、準備運動はしっかりおこなうのが大切。

準備運動は本来のトレーニングの50%程度の負荷で動くことが基本だが、正しいフォームを確認したい場合は重りをつけていない空のバーベルでおこなうのもおすすめ。トレーニング本番よりも軽い負荷でおこなうことでウォーミングアップはもちろん、ケガの予防にもつながる。

ひざを完全に伸ばしきらない

スクワットで立ち上がる際、ひざを完全に伸ばしてしまうとひざ関節に過度な負担がかかってしまうことも。軽くひざを曲げた状態をキープしておくことで、関節への衝撃を軽減できる。また、大腿四頭筋への刺激もキープされるので、効率的な筋トレにつながる。

バーベルの位置を適切に設定する

バーベルは肩で持つのではなく、僧帽筋の上部、首の付け根あたりで持つのが適切。重心から離れてしまうと、バランスが取りづらくなる原因にも。どうしてもバーベルが首に当たって不快感や痛みがある場合には、タオルなどのクッション材を活用するのもおすすめ。

背中が丸まらないように注意する

背中が丸まると脊椎や腰への負担が増加し、ケガのリスクにつながる。正しいフォームでおこなうためにも、胸を張って背筋を伸ばした姿勢をキープするように意識しよう。腹圧をかけ、しっかりと体幹を固定する意識を持つことが大切。

負荷は徐々に上げるようにする

急激に重量を上げるのはケガのリスクが高まるだけでなく、フォームが崩れてしまう原因につながる。重量を増やしてフォームが崩れてしまう場合は、正しい姿勢で取り組める重量に減らそう。

さらに負荷をかける!「バーベルスクワット」の種類

バーベルスクワットにも、さまざまなバリエーションがあり、姿勢やバーベルの位置が変わることで、異なる効果がある。基本のバーベルスクワットに慣れてきたら、下記の3つのトレーニングにも挑戦してみよう。

- バーベルワイドスクワット

- ボックススクワット

- オーバーヘッドスクワット

バーベルワイドスクワット

脚幅を通常より広く取り、つま先を外側に向けておこなうスクワット。とくに太ももの内側の筋肉である内転筋や、お尻まわりの大臀筋を刺激できる。ひざが内側に入ってしまわないように注意が必要。股関節の柔軟性が必要となるため、トレーニングの前に股関節まわりの入念なウォームアップを心がけよう。

<やり方>

- バーベルを肩の後ろに担ぐ

- 脚は肩幅の1.5〜2倍ほど広く開き、つま先は45度くらい外側に向ける

- お尻を後ろに引くイメージで、ゆっくりと腰を落としていく

- 太ももと床が平行になる位置まで落としたら、もとの姿勢にもどる

ボックススクワット

台や箱を後ろに置き、その高さまでしゃがむため、高重量でも安全におこなえるスクワット。

安定した椅子で代用することもできる。座るようなイメージで垂直に腰をおろしていき、ボックスに触れる直前にお尻を突き出すような形でおこなおう。ボックスは高重量を持って腰を下ろしても問題のない頑丈なものを準備しよう。

<やり方>

- ボックスを用意し、その前に立つ

- バーベルを肩の後ろに担ぎ、脚は肩幅に、つま先は少し外に向ける

- ボックスに座るイメージで腰を下ろしていく

- ボックスの座面にお尻が触れるか触れないかくらいのところで、もとの姿勢に戻る

オーバーヘッドスクワット

<やり方>

- 脚を肩幅に広げ、つま先は少し外側に向ける

- バーは肩幅と同じか少し広めに握り、バーベルを頭上に持ち上げる

- バーベルを頭上で上げたまま、腰をゆっくり下ろしていく

- 太ももと床が平行になる位置まで落としたら、ゆっくりとひざを伸ばして元の姿勢に戻る

バーベルを頭上に持ち上げた状態でおこなう難易度の高いスクワット。バーベルを頭上で持ち上げる際はしっかりとひじを伸ばすように意識しよう。正しいフォームを維持することが難しい種目のため、重量は軽めからスタートするのがおすすめ。

筋肥大が目的なら「スプリットスクワット」もおすすめ!

<やり方>

- 前後に大きく脚を開きます。前脚のひざがつま先よりも前に出ないように、後ろ足の踵は少し浮かせる

- 上半身をまっすぐに保ち、背筋を伸ばす

- 息を吸いながら、前脚の太ももが床と平行になるくらいまで腰を落とす

- 息を吐きながら、前脚の太ももに力を入れてゆっくりと元の姿勢に戻る

「スプリットスクワット」は片脚ずつ負荷をかけるスクワット。前に出した脚に重心をかけながら、後ろ脚のかかとを上げた状態でスクワットをおこなうことで、大腿四頭筋やハムストリングスを効果的に鍛えられるだけでなく、体幹の安定性も向上にも効果が期待できる。

「バーベルスクワット」を補助するアイテムと選び方

- スクワット用シューズ

- リストラップ

- トレーニングベルト

スクワット用シューズ

スクワット用のシューズは硬めのソールが使用されているため、かかと部分の安定性が高いのが特徴。また、かかとが高くなっていることで足首の柔軟性が補われ、より深くしゃがめたり、姿勢維持をサポートしてくれる。

リストラップ

リストラップは手首に巻きつけ、手首を固定してくれるサポーター。

高重量のトレーニングをおこなう際に装着することで、手首の負担の軽減やケガの防止だけでなく、バーベルを持つ際の安定性の向上が期待できる。親指を通すタイプと巻きつけるタイプがあるが、自身の好みで選択しよう。長さによって保護力に違いがあるため、自身のトレーニングの内容に合わせて選ぶのがおすすめ。

トレーニングベルト

トレーニングベルトは、トレーニングの際に腰に巻くことで腹圧をサポートしてくれるベルト。

これにより力が分散されにくくなるため、高重量のトレーニング時にも背骨が真っ直ぐになり、体幹が安定する。また、腰痛やケガの予防にもなる。ナイロン製とレザー製のものがあり、初心者はナイロン製から使用してみるのがおすすめ。

「バーベルスクワット」に関するQ&A

効果が出るまでの期間の目安は?

A:2〜3ヶ月程度

ひざや腰が不安な場合はどう工夫すべき?

A:正しいフォームの習得と体幹トレーニングを優先、そのあとは負荷を徐々に上げていく

筋肉痛がある時のトレーニングは控えるべき?

A:高負荷ならトレーニングは1~2日おき、カロリー消費が目的なら問題なし

高負荷トレーニングでは、筋肉の回復のために48時間から72時間程度が必要なので、トレーニングは1日おきがおすすめです。一方で、カロリー消費が目的の場合は、筋肉痛があってもトレーニングしても問題ありません。トレーニング目的に合わせて休息期間をとるようにしてください。

効果を出すために食事で気をつけることはある?

A:タンパク質を積極的に摂取する

アメリカスポーツ医学会認定運動生理学士として、運動の大切さを広める活動を行っている。2014年からは青山学院大学駅伝部のトレーナーも務めており、東京神楽坂にある会員制パーソナルトレーニング施設「CLUB100」で一般の方やアスリートを指導。「科学的根拠に基づき、必ず結果を出す」が合い言葉で熱意のある指導を常に心がけている。