「ビジョントレーニング」と聞くと、アスリートを目指す人のためのトレーニングという印象を持つ人も多いのでは?しかし、日本ビジョントレーニング普及協会の横田さんは「見る・わかる・動くという一連のプロセスを養うのが、ビジョントレーニングの本来の姿」と話す。

また、近年では集中力や判断力、そして生活の質を向上させる新たなアプローチとしても注目されている。実際にどのような働きが期待できるのか、セノー株式会社と日本ビジョントレーニング普及協会にお話を伺った。

横田 幹雄さん

(一社)日本ビジョントレーニング普及協会 理事

セノー株式会社さん

「スポーツと健康の未来を創る」というブランドスローガンのもとスポーツ器具のサプライヤーであるセノーが100年を超える歴史の中で培てきた経験とノウハウを生かし健康・フィットネス事業にも力を注いでいます。

本記事のリリース情報

ウェルビーイングを追求する人に向けたWebメディア「Wellulu」にて体験インタビュー取材を受けました。

ビジョントレーニングが「アスリート向け」はもう古い!?あらゆる人の「生きる力」を鍛える

── 初めに、セノー株式会社がビジョントレーニングに注目された理由についてお話しいただけますでしょうか?

セノーさん:ビジョントレーニングに注目するようになった背景には、弊社が手掛ける「スープリュームビジョンL」という商品があります。これは視覚機能を測定し、視覚パフォーマンスを向上させるための視機能トレーニング機なのですが、開発をおこなう傍ら、私たちはビジョントレーニングの必要性にも目を向けるようになりました。

── 現在では一般社団法人日本ビジョントレーニング普及協会とともに、ビジョントレーニングを広く広める活動に取り組まれているんですよね。

セノーさん:日本ビジョントレーニング普及協会からご連絡をいただいたことがきっかけで、2021年頃から連携を開始し、現在に至るまで積極的な活動をおこなっています。

── ビジョントレーニングというとアスリートがおこなっているトレーニングというイメージの方が強いのですが、普及状況としてはどうなのでしょうか?

横田さん:ビジョントレーニング自体は以前から知られてはいたものの、なかなか普及は進みませんでした。「スポーツビジョン」という言葉があるように、動体視力を鍛えるトレーニングは、実はプロ野球選手の間では30年ほど前から取り入れられていたんですよ。

── 30年も前から取り入れられていたんですか?!つい最近のトレーニングメニューだと思っていました。

横田さん:トップアスリートは競争力を保つためにも自身のトレーニングメニューをあまり公開しないんですよね。そういったこともなかなか広がらない背景にはあったと思います。

── 強さの秘訣は簡単には教えられないですもんね。

横田さん:それがここ5~6年くらいでプロ野球選手たちが練習中にビジョントレーニングをおこなっている様子が公開されるようになったことで、人々の目に広く留まり、認知度が上がってきていますね。

いまではトップ選手から高校球児までビジョントレーニングに取り組んでいるほど、スタンダードなトレーニングメニューになってきています。

── 野球のほかにも、どのような競技でとくに活用されているのでしょうか?

横田さん:おもに動体視力や反射神経が求められるスポーツで活用されています。たとえば、野球はもちろん、バレーボールなどの球技やバドミントン、ボクシングといった競技ですね。

── 日本ビジョントレーニング普及協会は子どもの発達支援という視点からスタートしたものとお伺いしました。

横田さん:そうなんです。メディアの影響もありスポーツでの面が強く認識されているものの、もともと私たちはアメリカの「ビジョンセラピー」という考え方をもとに、児童発達支援ということで、子どもの発達成長を促すというところにスポットを当てているんです。

── 児童発達支援というものは近年日本でも大きく注目度が上がってきていますよね。

横田さん:アメリカではビジョントレーニングが子どもの発達に役立つことは30年ほど前の時点でも言われていたのですが、日本国内で児童向けのビジョントレーニングの重要性が認識されるようになったのは最近のことです。

子どもの学習や発達にメリットがあるだけでなく、成人や高齢者、アスリートなど万人に有効な素晴らしいトレーニングを普及させたい!と、私たちは2018年に協会を設立するに至ったのです。

── ちなみに、スポーツ向けか子ども向けかでトレーニング機器自体に違いがあったりするのでしょうか?

セノーさん:機器自体は同じで、トレーニングの「やり方」を調整しています。用途や対象に応じて速度や問題数、難易度、目標設定が異なったりしています。

「ビジョン」とは「見る」だけではなく「見る」「わかる」「動く」

── 実際にビジョントレーニングはどのようなトレーニング内容になっているのでしょうか?

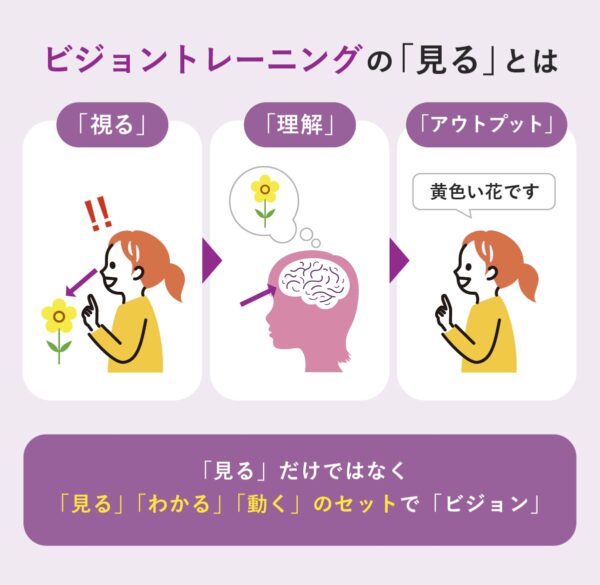

横田さん:まず「ビジョントレーニング」について、一般的には「見るトレーニング」と思われがちです。しかし、本来のビジョントレーニングはもっと広い概念を含んでいて、「見る」だけではなく、「見る」「わかる」「動く」というセットで「ビジョン」なんですね。

── 「見る」「わかる」「動く」で1セットなのですね。

横田さん:たとえば、スポーツ選手の場合、「見て」状況を捉えるだけでなく、それを瞬時に「理解」し、適切な「動作」に結びつける必要がありますよね。同じように、発達障害を持つ子どもたちは、この「見る」「わかる」「動く」のプロセスがうまくいかないことで、学習や運動において困難を感じることが多いのです。

── 「見る」「わかる」「動く」のプロセスをスムーズにおこなえるか、ということですね。

横田さん:その通りです。私たちの考えるビジョントレーニングとは、この「見る」「わかる」「動く」の情報処理スピードを高めるトレーニングのことなんです。

「視覚機能」と言うと、どうしても目の動きや視力に注目されがちですが、たとえば、目で見た情報をどう解釈し、それをどう行動に移すか。このプロセスには認知能力や思考能力も含まれるんです。

── ビジョントレーニングには視覚に限らず、脳の働きにまでつながっているのですね。

横田さん:「スープリュームビジョンL」を使用したトレーニングでいうと、「電気が点く」「音が鳴る」「ボタンを押す」という一連の流れが、「見る」「わかる」「動く」なんです。

── まさにそうですね!ほかにも「スープリュームビジョンL」とあわせてどのようなトレーニングをされていますか?

横田さん:施設では平均台を使ったバランス運動やトランポリン、マット運動など、身体全体を使ったトレーニングもあわせておこない、身体的な認知や動作能力も養うビジョントレーニングを提供しています。

このように「運動」「認知」「学習」は全て人間の脳の中でつながっていることから、一体的なアプローチとして、セノーさんと協力することで、トレーニング機器の普及と取り組みを通じて、子どもから大人まで幅広い方々に貢献できるよう取り組みを進めています。

「生きる力を養う」トレーニング

── 横田さんが考えるビジョントレーニングの定義や重要性はどういったものなのでしょうか?

横田さん:ビジョントレーニングは「生きる力を養う」トレーニングです。私たちは三次元の空間、つまり立体的な地球という世界で生活しています。この空間を正しく認識し、適応するためには、「見る」という能力が非常に大切なんです。

視覚には中心視野(目の正面にある細かい情報を捉える部分)と周辺視野(広い範囲を把握する部分)があり、これらがバランスよく働くことで多くの情報を効率よく取り入れることができます。視野が広がれば認知の幅も広がり、それが活動のしやすさや生活の快適さにつながるんです。

── 「生きる力を養う」トレーニングとは興味深いです。

横田さん:私たちは4年間にわたってライトフライ級の日本チャンピオンにビジョントレーニングを提供していたのですが、負荷の度合いは異なるものの、実はこのアスリートにおこなったトレーニングと、発達障害のお子さんにおこなうトレーニングの基本的なアプローチは共通しているんです。

── どのようなアプローチが取られているのでしょうか?

横田さん:発達障害のお子さんの場合、目や身体の動きが十分に発達していないことが多く見受けられ、これにより、空間認識や運動能力に課題を抱えるケースがあります。一方で、アスリートもまた、感覚を磨くことが競技力向上の鍵となります。この「感覚を磨く」というのが、発達障害の子どもたちとアスリートに共通するキーワードなんです。

── 「感覚を磨く」トレーニングというお話がありましたが、五感を鍛えるということでしょうか…?

横田さん:人間には視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚という五感がありますが、それ以外にも重要な感覚があるんです。

1つは筋肉や関節の動きや位置を把握する感覚である固有感覚というもので、重力に抗して身体を支える力を調整するものです。もう1つは平衡感覚といって、身体のバランスを保つためのもので、片耳が聞こえなくなると平衡感覚が乱れるように、これが欠けると立つ、歩くといった基本的な動作が困難になります。

──五感以外にもいろいろ感覚があるんですね…。初耳でした。

横田さん:とくに発達障害のお子さんは、これらの感覚が十分に発達していない場合が多いため、トレーニングを通じて感覚を整え、生活や活動の質を向上させる必要があるんです。

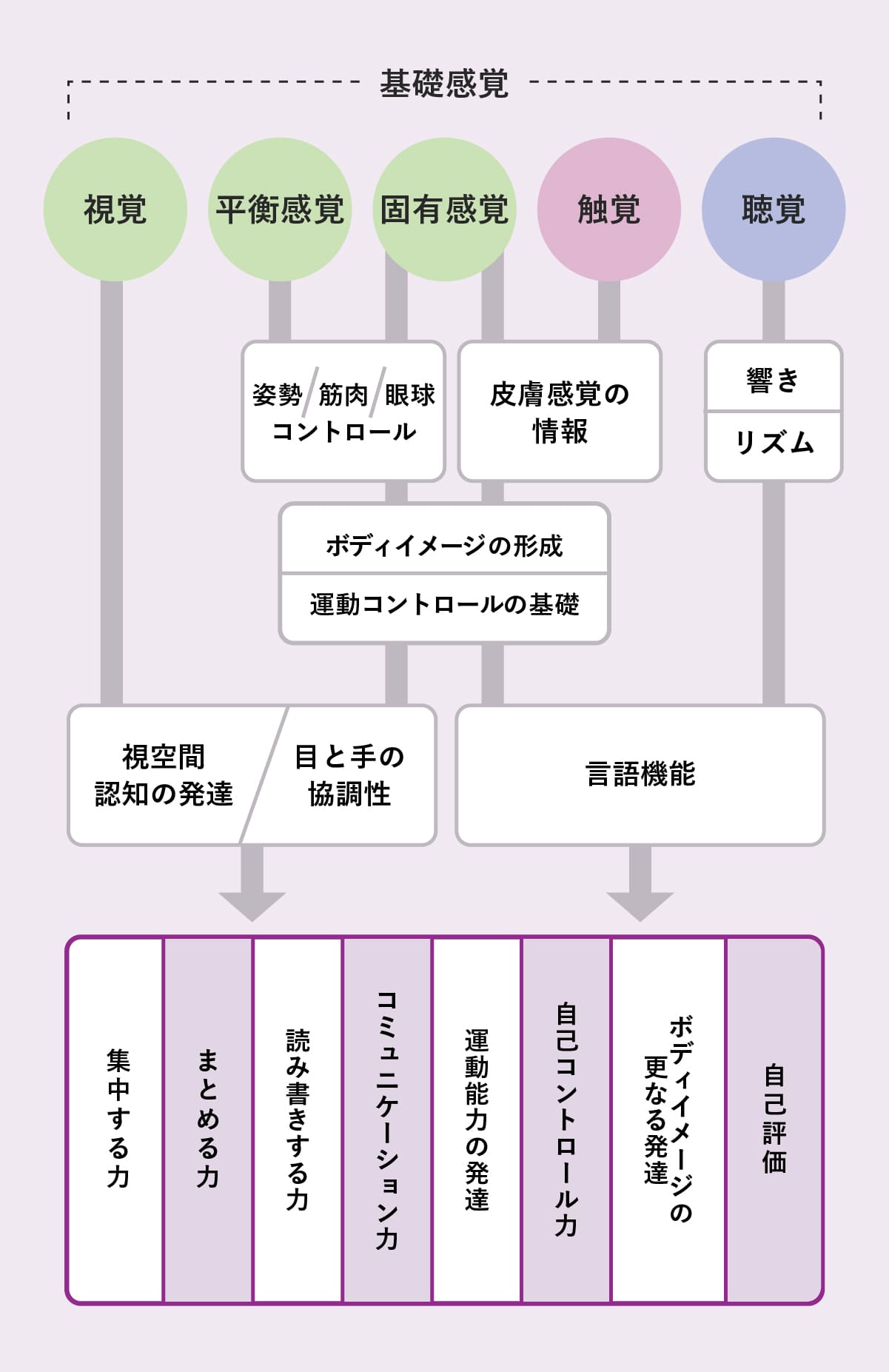

視覚・聴覚・触覚・固有受容感覚・平衡感覚という「基礎感覚」を作り上げるための土台づくり

横田さん:ビジョントレーニングはいわば人間の「基礎感覚」を作り上げるための土台づくりです。この「基礎感覚」とは五感から味覚と嗅覚を除いたものと固有受容感覚と平衡感覚をいいます。

たとえば、高層マンションを建てるには深く掘り下げた基礎が必要ですよね。それと同じで、トップアスリートたちは、自分の可能性を最大限に引き出すために基礎を徹底的に掘り下げています。一方で、発達障害のお子さんの場合、既存の土台が十分に形成されていないことが多いため、まずはその土台を作り上げていくことが重要なんです。視覚や感覚を中心に基礎的な能力を整え、しっかりと安定した「地盤」を作ることが、これからの発達や成長につながるというわけです。

── 現代の子どもの基礎感覚の現状はどうなのでしょうか?

横田さん:現代の子どもたちは、基礎感覚が弱い傾向にあります。たとえば、昭和30年代や40年代、50年代の子どもたちと比べて、現代の子どもたちは日常的な身体活動量が圧倒的に少ないんです。

たとえば、3歳児の1日の平均歩数を比較すると、昔の子どもたちのほうが圧倒的に多いというデータがあります。

── そうなんですね。背景として考えられる要因はあるのでしょうか?

横田さん:背景には、生活環境の変化が考えられます。たとえば、ベビーカーの発達や安全性を危惧した公園遊具の変化、デジタル機器の普及などがあります。

昔は外で遊ぶ時間が長く、自然の中で走り回ることが多かったものの、現在は屋内で小さな画面を見つめて過ごす時間が増えたことなど、このような環境の違いが、基礎感覚や土台作りに影響を与えていると考えられます。

── 公園遊具も感覚を鍛えるのに重要な役割を担っていたのですね!

横田さん:ジャングルジムや回転する遊具など、1度は遊んだことがある大人も多いかと思います。これらの遊びの中では力加減や三半規管のトレーニング、空間認知能力を自然に育むことができたのですが、現代では安全上の懸念もあり、難しくなってしまいました。

── その代わりに公園でゲーム機を持って遊んでいる子どもの姿をよく見かけるようになった気がします…。

横田さん:画面を見て遊ぶ時間が増えています。小さな画面を見て遊ぶのでは視覚が中心視野に偏ることで視野が狭くなり、目の動きも少なくなっています。これでは、空間認知能力や身体感覚の発達に必要な刺激が十分に得られません。

これらの要因が積み重なり、「基礎感覚」が十分に育たないことで、子どもたちの発達に影響を与えることに私たちも危機感を抱いています。

ビジョントレーニングは学びの基礎を固める!集中力や学業成績の向上、生活面の変化など

── ビジョントレーニングで養えるものの中でも集中力というのは意外でした。

横田さん:たとえば、スープリュームビジョンLは、「もぐらたたきゲーム」を光を利用して壁面でおこなっているようなものです。光が点滅する場所を素早く目で捉え、反応してボタンを押す。このシンプルな動作を繰り返すだけですが、みなさんも制限時間内はとにかく集中してプレイしていた記憶があるかと思います。

そのため、スープリュームビジョンでも子どもたちはゲーム感覚で楽しみながら集中力を鍛えられるんです。

── たしかに制限時間内はほかのことも忘れて没頭していた記憶があります!

横田さん:また、ゲーム形式のトレーニングは、子どもたちに「もっと点数を上げたい」という目標意識を持たせるため、自然と集中して取り組むようになり、持続的な集中力を養うことにもつながるんですよ。

ビジョントレーニングをおこなうことで学業成績がアップする子も多いんですよ。

── 学業成績が上がるのは嬉しいですね。

ビジョントレーニングで学業成績のアップにも

横田さん:ビジョントレーニングを通じて視覚認知が高まると、目で追う動作(眼球運動)がスムーズになり、情報処理能力が向上します。視野が広がることで多くの情報が入ってくると、脳の前頭前野が活性化します。前頭前野が活性化すると、情緒的知能や社会的知能にもよい影響を与え、予測能力、判断力、そして未来に対する期待感も養われるんです。

たとえば、算数はまさに情報処理能力が問われる教科ですよね。ビジョントレーニングで視覚認知や空間認識能力が向上すると、数字や図形を正確に捉えられるようになります。また、国語では文字が縦横斜めに並んでいますよね。空間認知がしっかりしていないと、文字の配置が理解できず、書いたり読んだりするのが難しくなるんです。

── 空間認知能力が文字の認識や書く力にも影響しているんですね。

横田さん:その通りです。空間認知能力が弱いと、縦や横、真ん中の位置が捉えられず、文字の形や配置がうまく理解できません。しかし、ビジョントレーニングを続けることで、この能力が向上し、実際に「文字が読めなかった子が読めるようになった」「文字が書けなかった子が書けるようになった」という事例もたくさんあるんですよ。

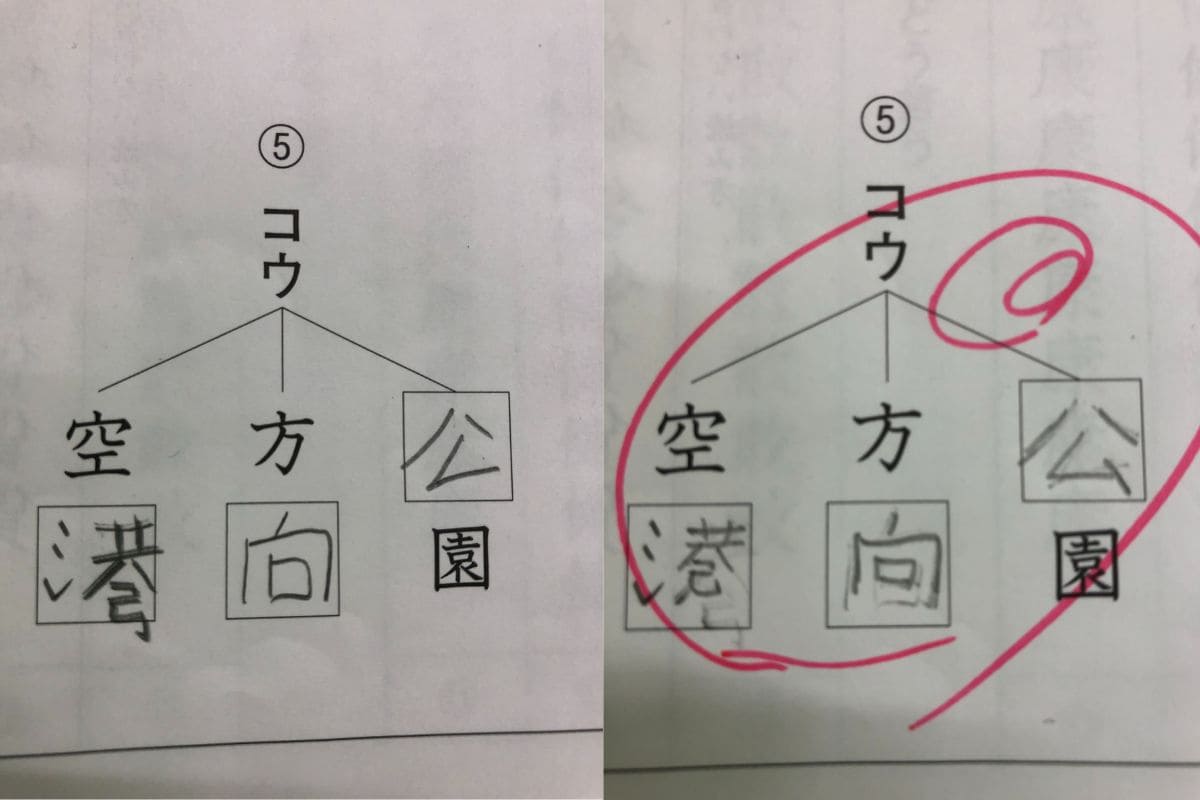

例としてですが、学習障害の子どもたちを支援する施設で漢字テストを行った際に、最初は反転していたり、点が足りない、歪んでいる、棒が足りないなど正確に書けていなかったお子さんが、数ヶ月後には正確に漢字を書けるようになりました。

■ビジョントレーニングに取り組んだ変化

(左:ビジョントレーニング前、右:ビジョントレーニング後)

こうした成長は、子どもたちのメンタリティにも大きなプラスの影響を与えます。学校に行くのが楽しくなり、積極的に授業に参加したり、友達との関わりが増えたりするんです。

ビジョントレーニングで日々の生活の中の「生きづらさ」を解消して生きやすく

子どもならとくに就学前のタイミングがチャンス

── ビジョントレーニングが子どもの発達に影響を与える時期として、「ゴールデンエイジ」という言葉を目にしたことがあります。

横田さん:「ゴールデンエイジ」と表現されているものは、おそらくスキャモンの発達・発育曲線をもとにされた4歳から12歳頃のことを指しており、この時期は神経系の発達が非常に活発です。

しかし、私個人の所感ではもう少し早い段階が「ゴールデンエイジ」だと捉えています。

── もう少し早い時期ですか?

横田さん:人間の目は、生後3歳頃までに標準的な視力である1.0に達したあと、6歳頃までに1.2や1.5に成長していく可能性があり、この時期が視覚機能の伸び盛りになっています。

スキャモンの発達・発育曲線では神経系は5歳までに80%成長するとされていることも踏まえて、私は3〜5歳のタイミング、つまり就学前までにしっかりと目を使う経験を積むことで、視覚認知能力や空間把握能力がつくと思っています。

── 子どもはとくに就学前のタイミングで、とのことでしたが大人でも積極的に取り入れたほうがいいなとこれまでのお話を通して感じました。

セノーさん:そうですね。私たちは年齢は限定しておらず、あらゆる世代に向けてビジョントレーニングを提供しています。

おもに展開している「スープリュームビジョンL」は、2019年頃から展開を始め、発達障害を支援する施設をはじめ、高齢者の利用が多い公共の体育館、自動車教習所野球や部活動の場など、年齢はもちろん、プロやアマチュアを問わず利用いただいています。

── 遅すぎることはない!と思ってもいいですか?

セノーさん:もちろんです。人間の神経発達は5歳で約80%、12歳でほぼ100%完成すると言われていますが、視覚や神経系は年齢に関係なく鍛えることが可能です。遅すぎるということはありません。

── シニア世代の利用者も多いのでしょうか?

横田さん:利用者の中には70歳以上の方もいらっしゃいます。とてもお元気で、そのパワフルさには私たちも圧倒されるほどです!

お孫さんがビジョントレーニングを通じて変わった姿を見て、「私もやってみたい」と始める方も多いですね。

── 素敵ですね!元気になると毎日の生活が楽しくなりそうです。

横田さん:やはり加齢とともに生きづらさって増えてくると思うんです。しかし、ビジョントレーニングをおこなうことで生きづらさの軽減ができ、「生きやすさ」につながっていると思っています!

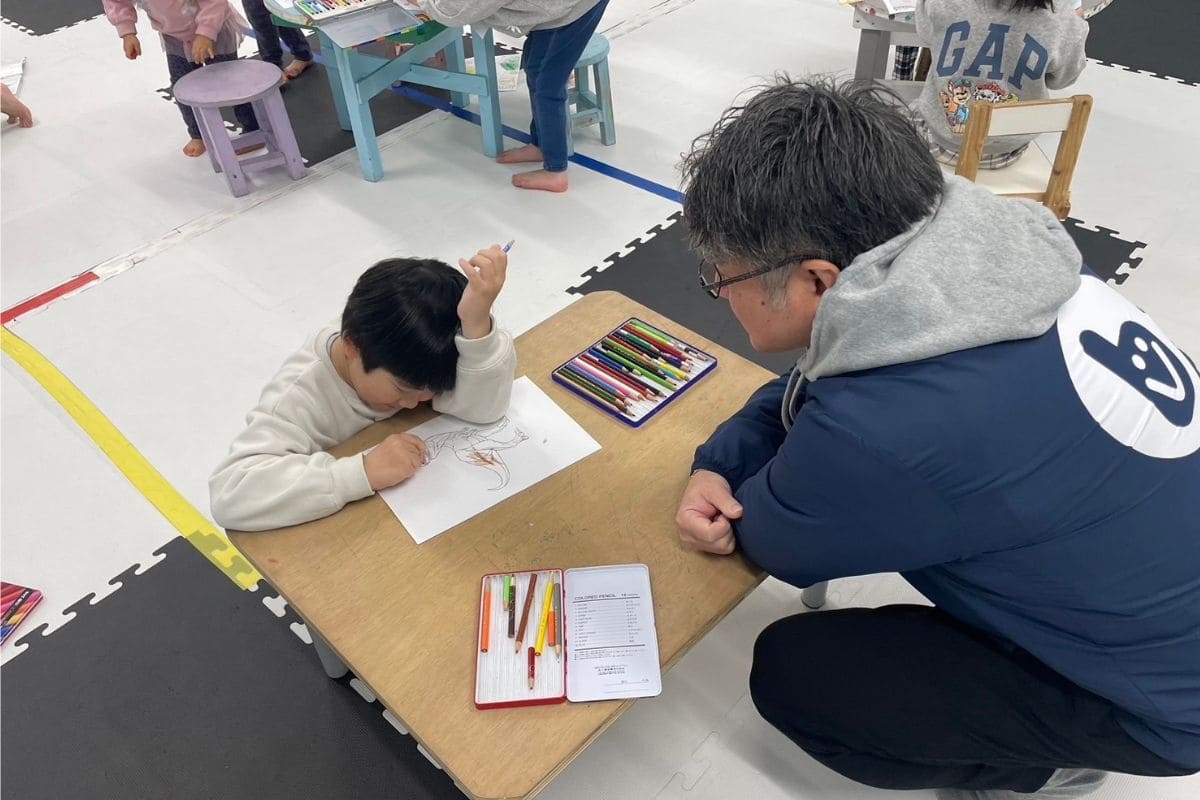

─ ビジョントレーニングスタジオでは実際にどのようなプログラムをおこなっているのでしょうか?

横田さん:スタジオでは現在2歳半から73歳まで幅広い年代の方々に利用いただいています。

実際におこなっているプログラムの例としては、背中に記号を書くようにし、その感覚を頼りに何の記号だったかを当てる「背中当てっこゲーム」トレーニングがあります。これは触覚を通じた情報処理能力や脳の連携を高めることにつながります。

そのほかには、2〜5歳向けではありますが、異なる4色のボールを用意し、たとえば出題者が「緑」のボールを出したら、自分の手元にある緑のボールをそれぞれ右手と左手で同時にタッチする情報処理能力を養う「カラーボールタッチゲーム」というトレーニングなどがあります。

スタッフが毎回異なる道具や方法を取り入れ、子どもたちが飽きないよう工夫しながら、わいわい楽しみながら進行しています。

── プログラム内容を見ると、子どもの頃に一度はしたことありそうな遊びにも思えます。

横田さん:そうですよね。単純に見えますが、たとえばカラーボールのタッチゲームの場合、色を見て判断し、指示を理解して行動に移す一連のプロセスが求められているんです。

一見簡単そうですが、とくに小さなお子さんや、感覚統合が未発達な方には非常に難しい部分もあるんです。それをトレーニングを通じて、目と手の協調性や集中力、情報処理能力を養っていくんです。

── お子さんから成人、高齢者まで利用者の幅が広いですね!

横田さん:とくに児童福祉の受給者証を持つ就学前の子どもたちや、放課後等デイサービスを利用する小学生が多いですが、それに限らず、一般の方も体操教室のような感覚で参加されています。マンツーマン支援もあれば、グループレッスンでほかの参加者と一緒に楽しく取り組む形もあります。

── これまでのお話を伺って、私自身「目で見る」ということの考え方が大きく変わった気がします。最後に、今後の展望や計画についてお聞かせいただけますか?

セノーさん:現在、私たちは「スープリュームビジョンL」を中心に200台近く導入いただき、さまざまな現場で活用いただいていますが、今後もさらに普及を進め、もっと多くの人に触れていただく機会をつくっていけたらと思っています。

横田さん:私たち日本ビジョントレーニング普及協会としては、もっとビジョントレーニングがスタンダードになってほしいと思っています。

運動も勉強も日常生活も1人の人にとっては全部同時にあることです。ビジョントレーニングが日々の生活の中で誰もが抱える「生きづらさ」を少しでも解消し、自分の夢を実現するための力を引き出すお手伝いになれればと思っています。

── ビジョントレーニングがスタンダードになることで、さまざまな分野での可能性が広がりそうですね。

Wellulu編集後期:

「見る」という行為にこれほど多くの要素が絡んでいることに驚かされた取材でした。視力だけでなく、視覚認知、空間把握、そしてそれを行動につなげる力を養うことが、生活の質や学業、スポーツパフォーマンスに大きく影響を与えるのです。セノーさんが提供する「スープリュームビジョンL」は、楽しみながら集中力や判断力を鍛える仕組みが詰まった素晴らしいトレーニング機器でした。そして、子どもたちの発達を支援する場面から、シニア世代の健康維持まで、ビジョントレーニングがもたらす可能性は無限大です。

視覚を鍛えることは、単に「見える」を超えた「生きる力」を育むこと。取材を通して、私たちが日々の生活にどれだけ視覚に頼り、それを活用しているかを改めて感じました。

「べすとびじょんメソッド」開発者。

目と脳の身体をつなぐ独自のアプローチを基盤に、児童発達支援を中心とした実践的支援法を構築。脳科学、心理学、行動科学、認知科学を駆使し、視覚機能を鍛えながら子どもの発達支援や学力向上、自己肯定感の向上に寄与する活動を展開中。特に「見立て」に基づいた具体的な支援策を重視し、支援者育成にも尽力する。児童福祉事業の第一線で活躍する未来志向の情熱的なビジョントレーナー。