大学でのスポーツ活動は、体を鍛えるだけでなく、将来にわたって役立つスキルや知識を育む場でもある。最近注目されている「スポーツ知」とは、スポーツを通じて得られる気づきや学びから、自己成長や他者との関わり方を深める力のことを指す。これは、大学生だけでなく子どもから大人まで年齢を問わず身につけたい力だ。今回は大学スポーツの役割やスポーツ知の重要性について、大学スポーツ協会の山田さんにお話を伺った。

山田一成さん

一般社団法人 大学スポーツ協会(UNIVAS) 広報部 部長

本記事のリリース情報

[掲載情報]ウェルビーイングメディア「Wellulu」に大人も知っておきたい「スポーツ知」について取材を受けました

高校と大学でのスポーツ活動はどう違う?大学生が成長できる環境づくり

将来に役立つ力を養える!大学でスポーツ活動をする意義

── 大学スポーツ協会では「学びの充実」「安全安心な環境の確立」「大学スポーツの認知拡大」の3つを活動テーマとして掲げていますよね。その中でも「学びの充実」とは、どのような取り組みのことなのでしょうか。

山田さん:「学びの充実」の目的は、主体的な活動を通じて自分の課題を理解し、それを克服するための方法を考え、実践する力を育むことです。

学生の本分である学修からも色々な学びを得られます。自分の興味あるものに対しては学びへのモチベーションも高いと思いますので多くのことを吸収することが可能となります。

大学スポーツは高校までの部活動とは大きく異なり、学生自身が主体性を持って行動することが求められます。高校までは指導者からの指示に従うのが一般的ですが、大学では自分たちで計画を立て、運営し、実行していく力が必要です。

── 具体的には、どのようなスキルや考え方を身につけてもらいたいと考えていますか?

山田さん:自分の弱点をどう補うかを考える力ですね。たとえば技術が弱点なら、自分で練習方法を工夫したり、体力を向上させるためのトレーニング方法を模索したりする力です。食事や休養などの生活面でも、自ら計画を立てて管理する能力が求められます。

こうしたプロセスを通じて、計画性や目標達成に向けた努力の仕方を学びます。

── 大学でスポーツ活動をする意義について、改めて教えてください。

山田さん:大学スポーツの意義は「自分の可能性をどこまで引き出せるか」に挑戦することにあります。主体性を持って目標を設定し、最後までやり抜く力を養うことは、学生一人ひとりの成長に繋がります。この経験を通じて得られる力は、社会に出てからも役立つものです。

学業とスポーツの両立という文武両道の精神を実現することで、多方面で活躍できる人材を育成する。それが私たちの大きな目標です。

競技力の向上だけじゃない!“3つの知”を養う「スポーツ知」とは?

── 「スポーツ知」という言葉を初めて聞きました。詳しく教えてください。

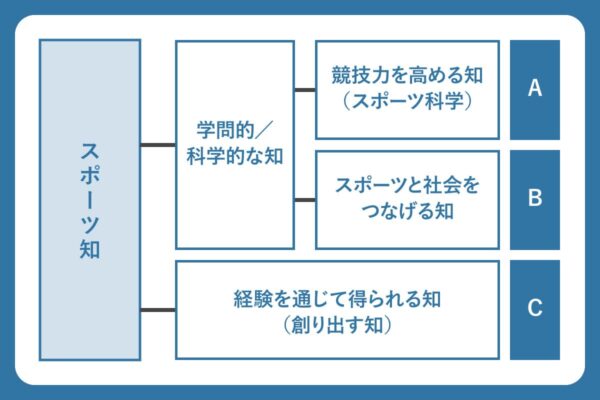

山田さん:「スポーツ知」とは、スポーツを通じて得られる知識や経験を3つの領域で整理した概念のことです。その3つが「競技力を高める知」「スポーツを社会とつなぐ知」「経験を通じて得られる知」。これらはスポーツを実践する中で得られる学びや発見を体系的に捉えたもので、競技者としてだけでなく、社会人としても役立つ資質を育むものです。

── まず「競技力を高める知」とはどういったものなのでしょうか。

山田さん:「競技力を高める知」とは、科学的なアプローチで自分の身体やパフォーマンスを最適化するための知識やスキルのこと。たとえば、スポーツ生理学を通じて自分の体の仕組みを理解したり、トレーニング効果を最大化する方法を学んだりすることです。

最近ではデータ分析が活用される場面も増えています。試合の映像や選手の動きをデータ化し、自分のパフォーマンスを客観的に評価できるようになりました。

また、ケガへの対処や予防といった医学的な知識も重要です。これらの知識を活用することで自分の弱点を克服し、より高い競技レベルに到達できるようになります。

── データ活用の進展は大きいですよね。では2つ目の「スポーツを社会とつなぐ知」とはどのような知識ですか?

山田さん:「スポーツを社会とつなぐ知」は、スポーツと社会の関わりを深く理解するためのものです。スポーツには多くの人が関わっています。たとえば、スポンサーやメディア、ファン、さらには用具メーカーや医療スタッフなど、さまざまな立場の人々が支えているのです。これを理解することで、スポーツが単なる競技ではなく、社会の中で重要な役割を果たしていることを認識できるようになります。

具体的には、スポーツ経営や法律(たとえば契約やハラスメント問題)、さらには環境との関わりといったテーマが挙げられます。こうした学生のうちから知識を持っておくと、将来的にスポーツ関連の仕事に就く際にも役立ちますよ。

── 最後に、3つ目の「経験を通じて得られる知」とはどのようなものなのでしょう?

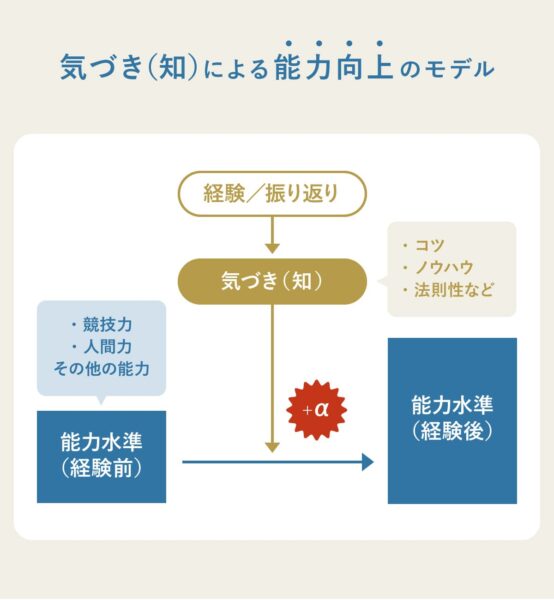

山田さん:これは、スポーツの実践を通じて得られる「気づき」や「人間力」に基づく知識です。競技を通じて課題発見力や計画力、リーダーシップ、そしてコミュニケーション能力など、社会で必要とされる力を育むことができます。

たとえば「試合での失敗をどう克服するか」「自分に不足している部分をどう補うか」と考える過程で、主体性や柔軟な思考力が磨かれます。これらの力はスポーツに限らず、どんな分野でも活かせるものですね。

「気づき」は、経験を学びに変えるためのステップ

── 「気づき」を得ることの重要性についても教えていただけますか?

山田さん:「気づき」は、経験を学びに変えるための重要なステップです。たとえば失敗を振り返る中で自分の課題を見つけたり、他人からのアドバイスや異なる視点に触れたりすることで新たな課題に気づいたりします。

気づきを得るには、自ら積極的に動くことが不可欠です。日本ではまだ指導者からの指示を待つのが一般的ですが、欧米の選手たちは自らアドバイスを求めたり、トレーナーと相談したりしながら自分の課題を解決しています。スポーツにおいて、このような文化の違いは大きいでしょうね。

──スポーツ知を高めた成功例として、どのような選手が挙げられますか?

山田さん:たとえばサッカーの長友佑都選手は、ケガから復帰するための努力を惜しまず、トレーニング方法を改善したり、海外へ進出する時には、コミュニケーション能力を高めたり、年齢があがるとチーム内でリーダーシップを発揮し、代表では欠かせない存在のように思います。彼のように主体的に課題に向き合い、克服していく姿勢が、スポーツ知を高めるのに欠かせません。

野球の大谷翔平選手も、二刀流を実現した計画性や、自分を信じて実行する突破力に優れています。彼らの成功は、スポーツ知が競技力だけでなく人間力にも繋がることを示しています。

「スポーツ知」を養うサポートを!小中高生の子どもたちにも実践して欲しい!

重要なのは「教えすぎない」サポート

── スポーツ知の重要性は、子どもから大人まで幅広い層に当てはまると感じました。特に小・中学生や高校生のスポーツ環境において、親や指導者はどのようにサポートすればよいのでしょうか?

山田さん:これは非常に難しいテーマですね(笑)。私個人としては「教えすぎないこと」が最も大切だと考えています。スポーツを通じて子どもたち自身が考え、チャレンジし、失敗から学ぶ経験を得ることが重要なのではないでしょうか。

そのためには、親や指導者が必要以上に指示を出さず、子どもが自分で気づくまで待つことが大切。ミスをしたときにはそのチャレンジを褒める。「ナイストライ!」という声掛けだけでも十分だと思います。結果を責めるのではなく、挑戦を認めてあげることが子どもの成長に繋がると思います。

── スポーツを通じて考える力を育むためには、どういった指導が理想的なのでしょうか?

山田さん:今のお話と通じますが、やはり理想的なのは子どもたちが自分の課題を見つけ、その解決策を考える力を養う指導ですね。たとえば、小さい頃から戦術を詰め込みすぎるよりも、基礎をしっかり身につけながら楽しむことに重きを置くべき。勝つことが全てではなく、成長を促す環境を整えることが指導者の役割です。

また、特定の戦術やスタイルに染め上げるよりも、子どもたちが主体的に動ける自由を残すことが、考える力を奪わないための工夫だと思います。

今からでも遅くない!大人がスポーツを始める意義

── 大人がスポーツを始めた場合でも、学びや成長を得られますか?

山田さん:スポーツを通して、どの年代でも多くの学びを得られます。大人になってからスポーツを始めても「チームの中で自分の役割をどう果たすか」「試合後の反省点をどう改善するか」など、成長を促すきっかけが随所にあります。

さらに、仲間と一緒にスポーツを楽しむことで、コミュニケーションが深まるのも大きな魅力です。個人競技でも団体競技でも、自分のペースや興味に合わせて取り組めば、楽しみながら学びを得ることができます。

── 子どもがスポーツに取り組む姿を見て、大人自身が始めるきっかけにもなるのでしょうか?

山田さん:もちろんです。子どもの練習や試合を応援する中で、親が同じスポーツを始めるケースがたくさんあります。共通の趣味ができると家族の会話も増えますし、スポーツを通じたコミュニケーションが自然と育まれますよ。

それだけでなく、スポーツを通じて新しい目標や仲間を得ることは、心身の健康維持にもつながります。

── 年齢を重ねることで、スポーツへの向き合い方や学びの内容は変わりますか?

山田さん:若い頃は「自分が一番になる」という自己実現が主なモチベーションになりがちですが、年齢を重ねるにつれて「チームをどうまとめるか」「仲間とともに成果を出す」という視点に変化していきます。

イチロー選手や長友選手は、2人は若い頃、自分の成績や能力向上を追い求めていたように感じますが、キャリア後半は世界大会などでは、チームの士気を高める役割に徹してたり、後輩たちへ積極的に声をかけるなどしていたように思います。スポーツはその成長過程を通じて、社会でも役立つリーダーシップやチームビルディングのスキルを養う場にもなるのです。

── スポーツ知を養うことは、大学生はもちろん、幅広い世代の人たちにとっても大きな意義があるのですね。本日は貴重なお話をありがとうございました!

山田さん:ありがとうございました。スポーツは個人の成長を促すだけでなく、家族や社会との繋がりを生む素晴らしい機会を提供してくれます。成功や失敗からの学びを通じて、自己理解や他者との協調性を育むこともできます。

スポーツ知という考え方を通じて、より多くの人がスポーツの持つ可能性に気づき、日常生活や社会にその学びを活かしてほしいですね。

Wellulu編集後記:

中学や高校の部活と違い、大学でのスポーツ活動は社会に出た時にも通用する「人間力」を養う場でもあるのだなと思いました。スポーツ知は子どもたちの成長にも役立つもの。親や指導者も積極的にスポーツ知の重要性を知り、子どもたちの自主性を育むサポートをしてあげたいですね。

1992年に日本ノルディカ株式会社に入社し、セールス・マーケティング業務に従事。1997年にナイキジャパンに入社。年数回行われる新製品の発表会やセールスミーティングなどの企画、運営、バスケットボールのカテゴリービジネスマネージャー、スポーツカテゴリーの広報としてマーケティングプランの立案、実行。2017年、株式会社アダストリアに入社しコーポレート広報としてブランディングの構築、スポーツチームとの連携を図る。