自宅だけでなく、外出先などでも場所を問わず気軽におこなえるのが魅力のチューブトレーニング。さらに、使い方次第でインナーマッスルから全体の様々な部位を効果的に鍛えられる筋トレとして気になっている人も多いのでは。

この記事では、ゴムチューブ(ゴムバンド)を使用したチューブトレーニングの効果やメリット・デメリット、部位別のトレーニングメニューなどを紹介。

この記事の監修者

つむら みおさん

パーソナルトレーナー

チューブトレーニングの効果

初心者でも自宅で気軽に始められるチューブトレーニング。まずは効果について知ろう。

- 普段使わない筋肉も刺激し全身の筋力アップ

- 基礎代謝が上がり痩せやすい身体になる

- 姿勢が改善してエネルギーを消費しやすくなる

普段使わない筋肉も刺激し全身の筋力アップ

通常のトレーニングでは意識しにくい深層筋(しんそうきん)や肩甲骨周りの筋肉など、インナーマッスルへ刺激を与えることができる。また、1本のチューブで上半身、下半身、体幹など、全身の様々な部位に負荷を与えながら鍛えられるのも魅力のひとつ。

基礎代謝が上がり痩せやすい身体になる

トレーニングチューブは自重よりも高い負荷での筋トレを可能にする。筋肉量が増えやすくなることで、日常生活における安静時に消費できるエネルギー量が増加する。太りにくく痩せやすい身体づくりをしたい人におすすめ。

ただし、筋肥大ができるほどの負荷は与えられないため、より筋肉を鍛えたい場合はダンベルなどの重量を扱うトレーニングを取り入れよう。

姿勢が改善してエネルギーを消費しやすくなる

チューブを使うことで普段の生活では意識しにくい体幹や背筋群といった姿勢の保持に重要な筋肉に効果的に刺激を与えられる。また、姿勢が整うことにより内臓の位置が整い、本来の代謝機能を発揮しやすくなる。

トレーニングの種目選びで重要なのは、体幹や背筋群への効果的なアプローチです。例えば「ロウイング」や「ラットプル」は、これらの筋群に的確な刺激を与えられる基本的な種目です。正しいフォームでおこなうことで、姿勢改善と代謝機能の向上が期待できます。

チューブトレーニングのメリット

体力に自信のないという女性にも魅力的なチューブトレーニング。どのようなメリットがあるのか見ていこう。

- 安価で場所を選ばず自宅で気軽にトレーニングできる

- 関節への負担が少なく安全に全身運動ができる

- 有酸素運動と筋トレを同時におこなえる

安価で場所を選ばず自宅で気軽にトレーニングできる

ダンベルやフリーウェイトと比較しても安価なため、トレーニングにかかる費用を抑えられる。また、使用しないときはコンパクトに折りたため、収納や持ち運びも簡単。自宅だけでなく出張先のホテルや公園など、場所を問わずトレーニングを継続できる。

関節への負担が少なく安全に全身運動ができる

急激な負荷がかからないため、関節や腱(けん)への負担が少ない。トレーニング強度の調整が容易なため体調や目的に合わせた負荷設定ができ、高齢者やリハビリ中の人でも安全におこなえる。

チューブは伸ばせば伸ばすほど負荷は高まり、自分で伸ばし具合変えて負荷を調整しやすいです。重量を扱うマシントレーニングが苦手な場合はとくにおすすめです。また、初心者でも負荷をかけたトレーニングがしやすいのも魅力です。

有酸素運動と筋トレを同時におこなえる

チューブを使用した連続的な動作により、筋トレと有酸素運動の効果を同時に得られる。チューブの負荷を活かした「スクワット」や「ランジ」など、下半身運動と組み合わせるのがとくにおすすめ。筋肉が大きい下半身を鍛えることで筋肉量が増えやすくなる。

チューブトレーニングのデメリット

場所を問わず気軽におこなえるチューブトレーニング。一方でどのようなデメリットがあるか知っておこう。

- 正しいフォームでおこなえているかわかりづらい

- 負荷の微調整が難しい

正しいフォームでおこなえているかわかりづらい

マシンのように動作パターンが固定されていないため自由度が高く、チューブの張力によって意図しない方向に身体が引っ張られるなど、フォームが崩れてしまいやすい。そのため、正しいフォームの維持が難しい。

一定のフォームを保つためには体幹の安定性が必要で、とくに初心者のうちはチューブの反動に振り回されてしまうことも。

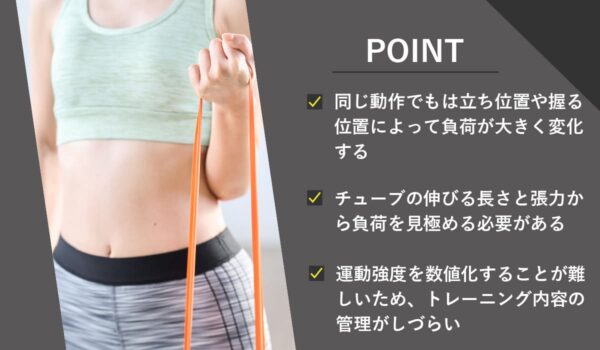

負荷の微調整が難しい

同じ動作でも立ち位置や握る位置によって負荷が大きく変化したり、チューブの伸びる長さと張力から負荷を見極める必要がある。そのため、適切な負荷設定が難しい。運動強度を数値化することも難しいので、トレーニング内容をしっかり管理したい人は注意が必要。

各トレーニング種目によって、負荷のかかり方が大きく異なるのがチューブトレーニングの特徴です。初心者の人は、まず基本的な立ち位置や握り方を習得し、チューブの張力を段階的に上げていくことをおすすめします。無理な負荷設定はケガのリスクを高めるので、慎重な調整を心がけていきましょう。

【上半身を鍛える】チューブトレーニング3選・使い方

- 【胸】チューブチェストプレス

- 【背中】ローイング

- 【腕】バイセプスカール

チューブで腹筋を鍛える場合、チューブ自体が動作の補助的な役割になってしまい、腹筋にかかる負荷が軽くなってしまいます。しっかりと鍛えたい場合は自重やダンベルなどの重りを使ったトレーニングを取り入れてみましょう。

【肩】チューブショルダープレス

チューブを両手で肩の高さで持ち、両手を真上に押し上げるトレーニング。

可動域が広く、肩だけでなく腕の筋肉も同時に鍛えられるため、効率よく上半身を鍛えたい人におすすめ。チューブの抵抗を利用することで肩の安定性を高め、ケガのリスクを軽減できる。

【やり方】

- チューブを両手で持ち、チューブが身体に沿うようにチューブの端を足の裏で固定する

- ベンチに座り、脚を肩幅に開く

- ひじを90度に曲げ、肩甲骨を寄せるように意識して胸を張る

- 息を吐きながら両手を真上に押し上げ、頭上で両手が一直線になるように伸ばす

- ひじが身体の横よりも前に出ないように注意しながら、ゆっくりとスタートポジションに戻す

【背中】ローイング

チューブを脚の下に固定し上体を前傾させた状態から、両ひじを後ろに引くトレーニング。

肩甲骨を意識的に下げて背筋が伸びた状態をキープし、チューブを引く際はひじを体幹に近づけ、背中の中心に寄せるイメージでおこなう。姿勢を正しく保ったままひじの位置が肩より高くならないよう注意し、背中の筋肉の縮みを意識しながらゆっくりとした速度でおこなおう。

【やり方】

- 床に座り、脚を肩幅に開いてかかとを立てる

- チューブの中心を足の裏にかけ、両端を握る

- 背筋を伸ばして胸を張り、肩甲骨を後ろに寄せて姿勢を安定させる

- 息を吸いながら、ひじを後ろに引いてチューブを身体に向かって引き寄せる

- ひじが身体の横あたりまで来たら、息を吐きながらゆっくりと元の位置に戻す

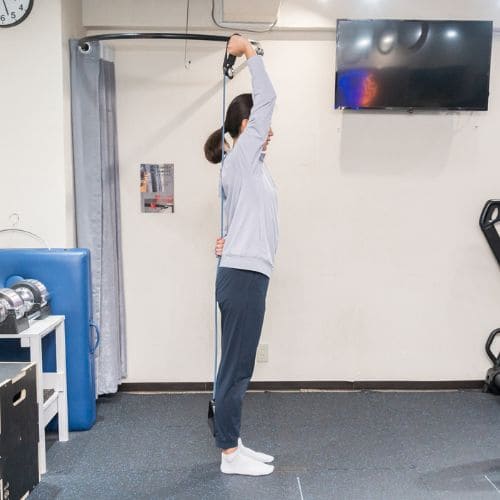

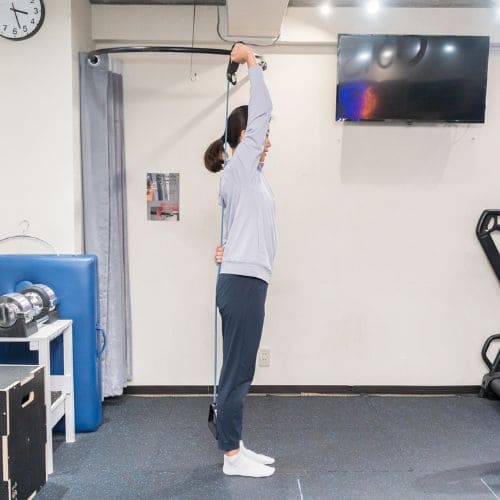

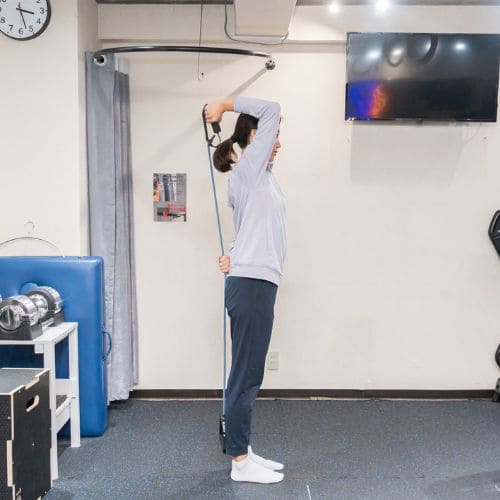

【腕】トライセプスエクステンション

チューブを両手で頭の後ろで持ち、腕を上げるトレーニング。動作中は肩甲骨を寄せて、肩がすくまないように注意しよう。チューブの種類や、固定する場所を変えることで、負荷を調整できる。

【やり方】

- 脚を肩幅に開いて立つ

- チューブを背中に垂れ下げ、両端をそれぞれ両手で握る

- 背筋を伸ばし息を吸いながら、上にある方のひじを曲げる

- 上腕三頭筋を意識しながら、ゆっくりとひじを伸ばす

- ひじが伸びきったら、息を吐きながらゆっくりと元の位置に戻す

【下半身を鍛える】チューブトレーニング3選・使い方

- 【お尻・太もも】ヒップバンドスクワット

- 【お尻・太もも】サイドウォーク

- 【太もも】チューブアダクション

【お尻・太もも】ヒップバンドスクワット

チューブをひざの上に巻きつけ、脚を肩幅よりやや広めに開いた状態からおこなう「スクワット」の一種。

通常のスクワットと比べ、チューブの外側への張力により大臀筋(だいでんきん)や中臀筋(ちゅうでんきん)をより刺激できる。普段使わない股関節周りの筋肉まで効果的に鍛えられる。

【やり方】

- チューブをひざ上10cmほどの太ももの部分に巻きつけて固定する

- 脚を肩幅よりやや広めに開き、つま先を少し外側に向ける

- 背筋を伸ばして胸を張り、お腹に力を入れて姿勢を安定させる

- 息を吸いながら、お尻を後ろに突き出すようにゆっくりとしゃがむ

- 保てる位置で1秒ほどキープして息を吐きながらゆっくりと元の姿勢に戻る

【お尻】サイドウォーク

「ヒップバンドスクワット」と同様にチューブをひざの上に巻きつけ、軽く腰を下ろした状態で左右に一歩ずつ脚を踏み出すトレーニング。

脚を踏み出す際はチューブをいっぱいまで引っ張るように意識しよう。ひざや股関節がまっすぐ伸びてしまったり、上半身の姿勢が崩れるとお尻に負荷がかからなくなってしまうので注意しよう。

【やり方】

- チューブをひざ上10cmほどの太ももの部分に巻きつけ固定する

- 脚を肩幅よりやや広めに開き、つま先を少し外側に向ける

- 背筋を伸ばし、胸を張り、お腹に力を入れて姿勢を安定させる

- 膝を少し曲げ、スクワットの姿勢のような状態になる

- 横方向に一歩足を踏み出し、反対側の足も引き寄せる

- 左右交互に繰り返す

【太もも】チューブアダクション

チューブを足首に巻き立位で脚を左右に開く動作を実施することで、内転筋群(ないてんきんぐん)に負荷をかけるトレーニング。骨盤が傾かないよう注意し、軸脚の安定性を保ちながらゆっくりとした速度でおこなうことがポイント。

1セット15回を左右3セットずつおこない、セット間の休憩は30秒程度で。上半身が前後に傾かないよう姿勢をキープし、内もも周辺の筋肉へ意識を集中させるとよい。

【やり方】

- チューブの片方を足首、もう一方を柱などに巻きつけ固定する

- 脚を肩幅程度に開く

- チューブの張力を感じながら、チューブを巻いた方の脚を内側に閉じるように動かす

- ひざがくっつかないように注意しながら、最大限に内側に寄せ、ゆっくりと元の位置に戻す

トレーニング用チューブの選び方のポイント

様々なチューブの選択肢に迷っている人も多いのでは。自分に合ったチューブ選びのポイントを紹介。

- チューブのタイプで難易度が変わる

- 目的によって強度と本数を選ぶ

- 耐久性は素材と長さをチェック

- 握りやすさ・滑りにくさをチェック

チューブのタイプで難易度が変わる

トレーニングチューブには、ハンドル付きタイプとバンドタイプの大きく2種類がある。

初心者なら握りやすさと安定性に優れ、負荷の調整もしやすいハンドル付きタイプがおすすめ。上級者なら自由度が高く多様なトレーニングに対応でき、持つ位置で負荷を細かく調整できるバンドタイプがおすすめ。

どのタイプでも様々な運動に対応できます。自分に合ったものや、好きなものを選ぶのがおすすめです。

目的によって強度と本数を選ぶ

チューブは硬ければ硬いほど負荷が大きくなる。中には硬さに分けて数本セットで販売されているものも。チューブの本数は強度ごとに3本程度を目安に準備しておくとより適切な負荷でおこないやすくなる。

なお、筋持久力向上には中程度の強度のチューブを使用し、多めの回数でおこなうとよい。体力に自信がない人は軽い強度のチューブから始め、徐々に負荷を上げてみよう。

耐久性は素材と長さをチェック

高品質なラテックス素材は繰り返しの使用に強く、安定した強度を維持できる。なお、素材の厚みが薄すぎるものは破損のリスクもあるため注意が必要。チューブの長さは120cm程度か、あらかじめ輪になったバンドタイプのものが扱いやすくておすすめ。

ゴムのペタペタ感が苦手な人や、ゴムアレルギーの場合は布素材のものもおすすめです。

握りやすさ・滑りにくさをチェック

チューブの表面の滑り止め加工があるものの場合、汗をかいた状態での使用にもおすすめ。

グリップタイプの場合は、グリップが手のサイズに合わせてしっかりと握れる太さのものを選ぼう。ハンドル部分の素材や形状は長時間の使用における疲労度に影響するため、使用感を意識して選んでみよう。

チューブトレーニングをおこなう際の注意点

気軽にでき動作の自由度も高いものの、初心者には微調整が難しいという反面も。チューブトレーニングをおこなう際に気をつけたいことを確認しよう。

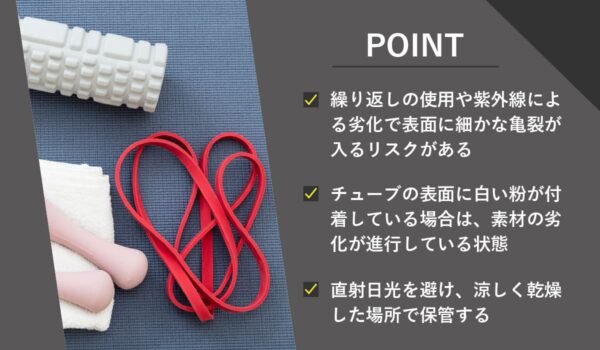

- 使用前は亀裂や劣化がないかを確認する

- 適切な強度設定でおこなう

- 動作をおこなう際は反動をつけすぎない

使用前は亀裂や劣化がないかを確認する

トレーニングチューブは、繰り返しの使用や紫外線による劣化で表面に細かな亀裂が入るリスクがある。

そのため、使用前には必ず手で触りながら傷や亀裂の有無をチェックしよう。もしチューブの表面に白い粉が付着している場合は、素材の劣化が進行している状態。直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管しよう。

適切な強度設定でおこなう

チューブの強度が強すぎると正しいフォームが維持できず、ケガのリスクが高まることも。

初心者なら軽めの強度から始め、フォームを習得してから徐々に負荷を上げていこう。動作の途中で制御に難しさを感じるなら、一段階軽い強度のチューブに変更してみるのがおすすめ。

動作をおこなう際は反動をつけすぎない

反動をつけすぎると急激に負荷がかかりやすく、とくに動作の終わりでチューブを急に緩めるとコントロールを失ってしまうことも。ゆっくりとした速度でおこない、チューブの張力を意識的にコントロールすることが大切。

チューブトレーニングは、自身の筋力でコントロールできる範囲内でおこなうことが重要です。むやみに可動域を広げる必要はなく、安全に動作を制御できる範囲内での運動が効果的です。とくに関節が柔軟な人は、過度な反り返りや伸展に気をつけましょう。

チューブトレーニングに関するQ&A

どのくらいで身体に変化が見られる?

A:開始約1ヶ月で筋肉への力の入りやすさを実感する

チューブトレーニングを始めてから約1ヶ月で、筋肉への力の入り方に変化を感じ始めます。継続的にトレーニングしていくと徐々に筋力が高まり、トレーニングがスムーズになります。ひとつひとつの動作を意識しておこなうようにしましょう。

チューブとゴムバンドの違いは?

A:大きな違いはないが、長さなどの形状の違いでトレーニングのしやすさが変わる

トレーニング効果自体は、チューブとゴムバンドで大きな違いは見られません。しかし、ゴムバンドは平たいセラバンド形状、チューブは円筒形のホース状の形状です。トレーニングの種類や好みに応じて、使いやすい方を選択することをおすすめします。

毎日トレーニングをしても大丈夫?

A:大丈夫

ただし、体調や筋肉の状態をしっかりと確認することが大切です。筋肉痛がある場合は休養を取り回復を待ってから再開することで、より効果的なトレーニングの継続が可能となります。

チューブが汗で滑ってしまうときの対策は?

A:布製のチューブでおこなう

布製のチューブは、汗をかいた状態でも安定したグリップ感を維持できるのが特徴です。滑り止め加工された素材と組み合わせることで、より安全で効果的なトレーニングが可能になります。

チューブトレーニングはどのスポーツにおすすめ?

A:バスケットボールやサッカーをはじめ、様々なスポーツで活用できる

各スポーツの特徴的な動作をチューブの負荷で再現できるのもチューブトレーニングの魅力です。野球やテニスなどの球技ではスイングする動作を、格闘技では投げる際のフォームを模したトレーニングがおすすめです。

ハーティネス株式会社代表

フィットネス勤務から独立し、現在はダイエット迷子に正しい知識を伝えるためのオンライングループレッスン運営中。

コンプレックスを強みに変える!ボディメイク運動指導やリバウンドなしで、理想の体を手に入れる食事指導をおこなっている。

2チャンネル目となるYouTube「みおGYM」にて週2回エクササイズ配信中

著書4冊/各種雑誌、テレビ出演

JBBF 日本ボディビル・フィットネス連盟 2年連続優勝経験を持つ