僧帽筋とは、首から肩・背中にかけて広がる大きな筋肉のこと。デスクワークやスマートフォンを使う際に下を見る機会が増えたことで、姿勢が悪化して肩こりの原因となることも多い。この記事では、僧帽筋の効果的なストレッチ方法から、肩こり解消のコツ、姿勢改善の重要性まで詳しく解説。

この記事の監修者

中村 尚人さん

理学療法士/ヨガインストラクター

肩こりの原因となる僧帽筋とは

僧帽筋は首から肩、背中にかけて広がる大きな三角形の筋肉で、上部・中部・下部線維の3つの部位に分かれている。肩甲骨(けんこうこつ)の動きをコントロールし、姿勢の維持や腕の上げ下ろしをする際に必要な筋肉。特に上部は首から肩にかけて位置しており、肩を上げる動作に関与している。

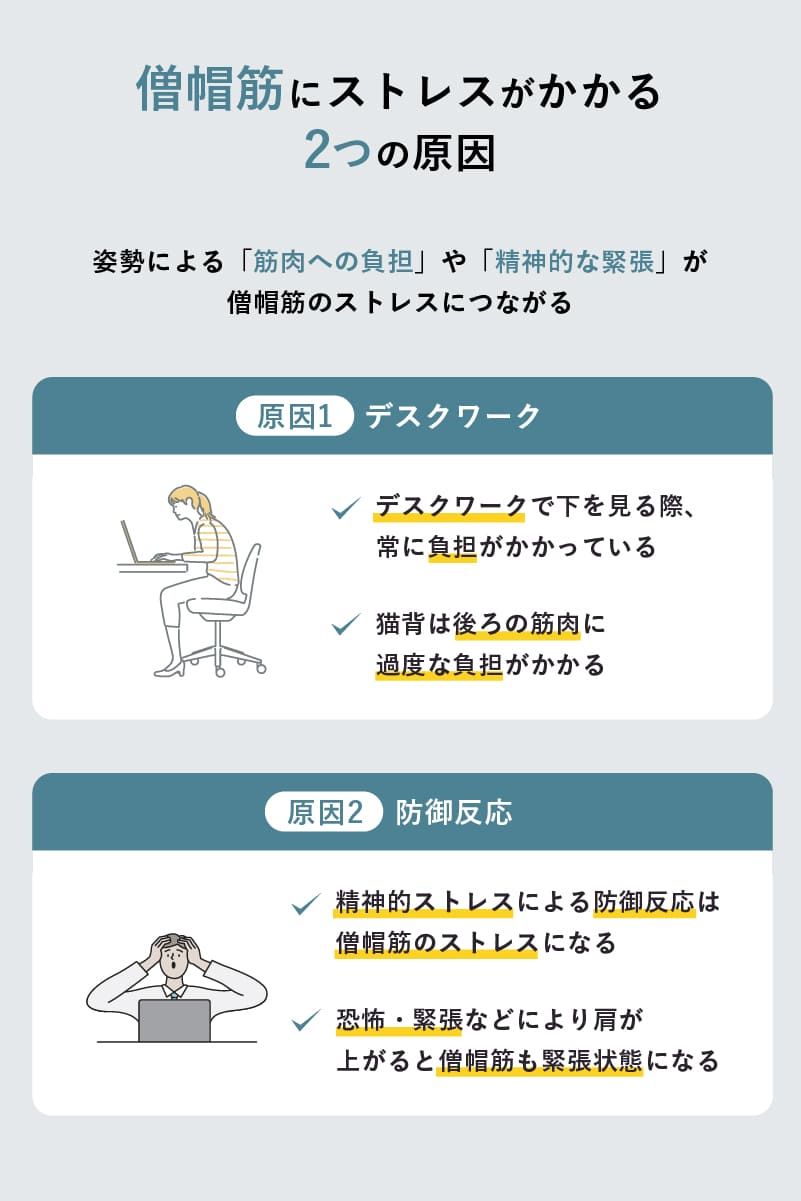

現代の生活ではデスクワークなどで下を見る姿勢が多いが、頭部を支えるために僧帽筋に常に負荷がかかりやすい状態になっている。特に猫背の姿勢では、後ろの筋肉に過度な負担がかかる。

また、僧帽筋の緊張は人間の防御反応と密接に関連している。恐怖や不安などの精神的ストレスを感じると、本能的に身を守るために肩が上がり、僧帽筋が緊張する傾向にある。

「正しい姿勢」が肩こり改善につながるのはなぜ?

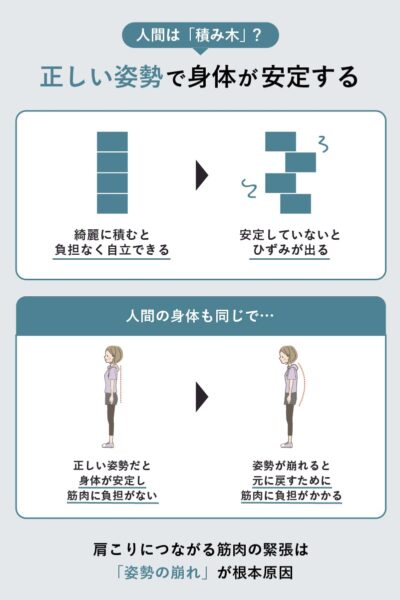

人の身体は「積み木」のような構造になっており、理想的な立ち姿勢は重力のみで身体が安定して、筋肉による余分な支えを必要としない状態。

しかし、姿勢が崩れると積み木を安定させるために僧帽筋などの筋肉が過剰に働くため、姿勢の崩れが繰り返されると筋肉への負担が徐々に増えていく。従来は「僧帽筋が張るから姿勢が悪くなる」と考えられていたが、実際は「姿勢が崩れるから僧帽筋が緊張して肩こりになる」という順序が正しい。

身体の中心である脊柱を支える腸腰筋や多裂筋を代表とする姿勢保持筋は、積み木構造を支える重要な役割を担う。

中心がしっかりしていると重力で自然と身体は安定するが、わずかなずれが生じると、姿勢保持筋以外の筋肉による補正が必要になるため、僧帽筋への負担が増加して肩こりの発症につながる。根本的な原因は「姿勢の崩れ」のため、姿勢の乱れを引き起こす要因への対策が大切。

「習慣」を変えると僧帽筋の負担・盛り上がりは減らせる!

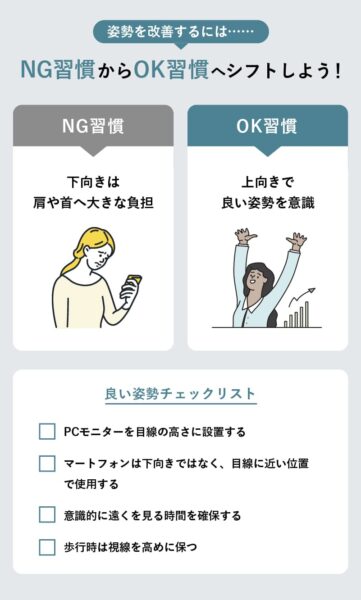

人類は遠くを見る姿勢を基本として発達してきたが、現代社会では近くのものを見続ける機会が増えている。特にスマートフォンやタブレットなどのデジタルデバイスの普及によって下を見る機会が多いが、これは人間本来の自然な姿勢から大きく逸脱している。

人間の頸椎は、他の動物と比べて下を向き続ける姿勢には適していないため、首や肩への過度な負担が発生している。

姿勢を改善するためには、「下を向く習慣」から「前や上を向く習慣」にシフトしていくことが大切。下記にチェックリストを用意したので、日常生活から意識をして良い姿勢の習慣を作っていこう。

- PCモニターを目線の高さに設置する

- スマートフォンは下向きではなく、目線に近い位置で使用する

- 意識的に遠くを見る時間を確保する

- 歩行時は視線を高めに保つ

【自宅で簡単】僧帽筋のストレッチ・マッサージ4選

以下では自宅で取り組める僧帽筋のストレッチやマッサージを紹介。一般的なものから、ヨガメニューまで紹介しているので、肩こりが気になる人は試してみよう。

- 座ったままやるストレッチ

- トラーサナ

- パリヴルッタスカーサナ

- 立ったままやるストレッチ

座ったままやるストレッチ

- 座った状態で、背筋を伸ばす

- 指が離れないように止める意識で床に置く

- 斜め下を見るように頭を下ろす

トラーサナ

- あぐらの姿勢で手のひらを床につける

- 手のひらを押してお尻を浮かせる。肩が下がることで相対的(相反神経抑制による)に首が伸びる

パリヴルッタスカーサナ

- あぐらの姿勢で座る

- 片方の手を反対側の膝の裏側にねじるように添える。もう片方の手はおしりの後ろに添える

- 身体をねじった状態で斜め下を向いて首筋を伸ばしリラックスする

立ったままやるストレッチ

- 両足立ちで、両手はハの字にする

- 片足を爪先立ちにして、片足立ちになる

- 片足立ちしている腕のハの字と、一直線になるように首を倒して首筋を伸ばす

僧帽筋ストレッチの基本的な回数・時間

ストレッチは習慣化することが重要なので、筋肉の張りを感じた際は毎日実施することが望ましい。ただし、張りを感じていない場合は必要以上にストレッチをする必要はない。自身の生活スタイルに合わせて、継続しやすい頻度を見つけるのが大切。

ストレッチをする時間は1分以上を目安にしよう。少し痛みや張りを感じる程度で15秒程度のストレッチをするケースが多いが、この場合は筋肉に緊張を与えるため柔軟ではなく筋トレになってしまう。そのため、緩めで刺激を感じない程度の強度で1分以上を目安にストレッチをおこなうのがおすすめ。

僧帽筋のストレッチをする際の注意点

ストレッチはやり方を間違えてしまうと思ったような効果を得られないことや逆効果になることも。ここではストレッチをする際に押さえておきたい注意点について紹介。

- 筋肉をゆるめた状態でおこなう

- 呼吸を止めない

- 左右のバランスを意識する

- 痛みがある場合は即中止する

筋肉をゆるめた状態でおこなう

一般的に筋肉が緊張している状態でストレッチをすることがあるが、これはよくある間違いなので注意。筋肉が緊張した状態でストレッチやマッサージをすると、筋肉にさらなる緊張を引き起こす可能性があり逆効果になることも。

そのため、筋肉が脱力した状態でストレッチすることを意識しよう。頭を前に出して僧帽筋を触り、その状態から頭を上げると筋肉が抜ける感覚を体験できる。この「抜けた」状態でのストレッチが効果的。

呼吸を止めない

ストレッチ中に呼吸を止めると、筋肉の緊張が高まり、本来の効果が得られにくい状態になる。自然な呼吸を保つことで筋肉がリラックスするため、より効果的なストレッチができるようになる。

呼吸を意識的に整えることで、副交感神経が優位になり、筋肉の緊張がさらに緩和。ゆっくりとした深い呼吸は、ストレッチ効果を最大限に引き出す。

左右のバランスを意識する

片側だけのストレッチをすると筋肉の柔軟性に左右差が生じるため、姿勢のゆがみにつながる可能性がある。左右で同じ時間ストレッチをすることを心がけて、身体のバランスを保つようにしよう。

普段使用する側の僧帽筋は特に緊張が強いため、意識的に両側をケアすることが大切。姿勢の偏りをなくして対称性を維持することで、肩こりの予防と改善が期待できる。

痛みがある場合は即中止する

ストレッチ中の痛みがある場合、筋肉や神経への過度な負担がかかっているサイン。痛みを我慢して継続すると症状が悪化するリスクもある。

違和感や痛みを感じた場合は、直ちに中止して体調を確認しよう。ストレッチをして痛みや刺激があるときは柔軟性を確保できていない証拠なので、刺激を感じない程度の弱い強度でストレッチをすることを心がけよう。

僧帽筋ストレッチに関するQ&A

ストレッチのタイミングはいつがいい?

A:お風呂上りは血流の流れが良いため、ストレッチにおすすめのタイミング

肩こり・盛り上がり改善のために僧帽筋以外でケアした方がいい部位は?

A:肩甲挙筋(けんこうきょきん)を同時にストレッチする

肩甲挙筋(けんこうきょきん)は、僧帽筋の下にある筋肉で、ほぼ同様の働きをしています。主な違いは、僧帽筋が後頭部から肩甲骨をつないでいるのに対して、肩甲挙筋は首から肩甲骨をつないでいるため、影響している場所が異なります。

筋肉の場所の深さは異なるものの基本的な役割は同じのため、僧帽筋と同じストレッチでほぐしてください。

僧帽筋のストレッチで「なで肩」を改善できる?

A:僧帽筋をストレッチをするとさらに「なで肩」になる

なで肩の人が僧帽筋のストレッチをおこなうと、さらに肩が下がる可能性があります。僧帽筋の緊張が原因でいかり肩(なで肩の逆。鎖骨が斜め上に上がっている状態)になるが、ストレッチは緊張を和らげる目的のため、肩がさらに下がってしまいます。

ただし、肩の形状には遺伝的・骨格的な要因も大きく影響しています。遺伝的な要素は、ストレッチや運動では変えられない部分のため、機能的に改善できるもの(姿勢や動き)と骨格的な特徴は区別して考える必要があります。

1999年から理学療法士として12年間医療介護分野の臨床を経験する中で、予防医学の重要性に気付き2011年に起業。予防運動療法を提唱して、主に骨関節疾患の予防活動ならびに研究を行っている。

国内で初めての予防運動に特化したトレーニングジムである予防運動ジムUPRIGHT、バランストレーニングに特化したバランスロッカーや、側弯症の保存療法である側弯トレーニングの他、ヨガの解剖学の第一人者として、全国で安全なヨガの実践法であるアーサナアナトミカルアプローチや、伝統的ヨガを現代の方に分かりやすくまとめたノンストレスヨガを広め、かつピラティスを予防医学として活用するためにファンクショナルローラーピラティスを考案し全国に啓蒙している。