健康を保つために必要不可欠な「睡眠」。睡眠の質を上げることは、生活の質を高めることにもつながる。とくに日本人は世界でも睡眠時間が短い民族で、睡眠不足が原因で心身の不調を感じる人も少なくないのだとか。今回は、睡眠の質を左右する「寝具」の役割や睡眠中の身体を支える「マットレス」について、ドリームベッド株式会社の小野原さん、安武さんにお話を伺った。

小野原 慎也さん

ドリームベッド株式会社 マーケティング本部マーケティング部マーケティング課

安武 大輔さん

ドリームベッド株式会社 マーケティング本部マーケティング部商品企画課

本記事のリリース情報

「Wellulu」にてインタビュー取材を受けました

知っておきたい「睡眠」の基礎知識

サーカディアンリズム:「光」の取り入れ方が睡眠の質を左右する?

── ドリームベッドさんの寝具のお話を伺う前に、まずは「睡眠のメカニズム」について、お聞かせいただけますでしょうか?

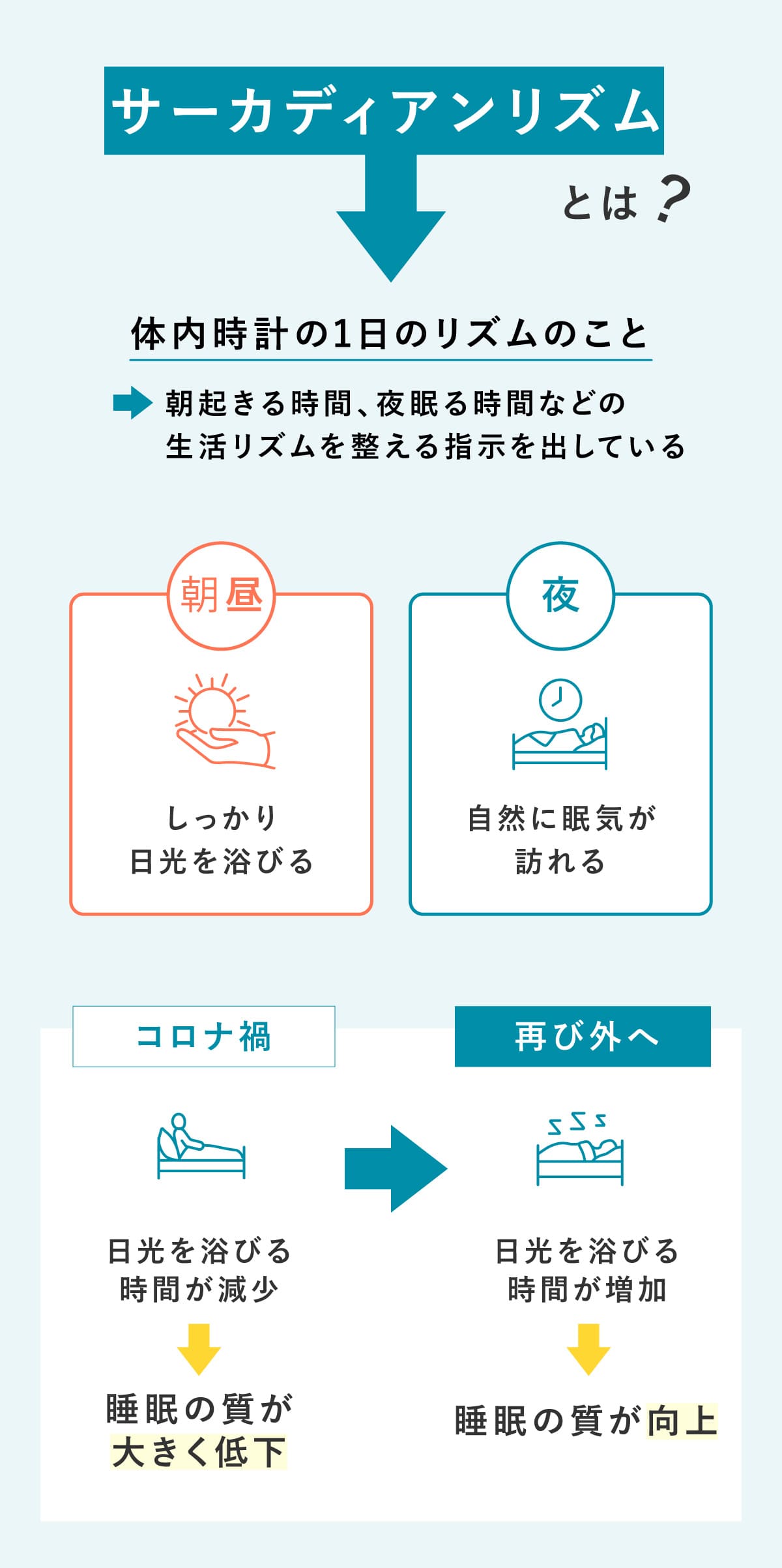

小野原さん:睡眠のメカニズムを理解する上で、非常に重要なキーワードとなるのが「サーカディアンリズム」です。質の良い睡眠をとるためには、この「サーカディアンリズム」に沿った生活を意識することがポイントになります。

── 「サーカディアンリズム」とは、どのようなものなのでしょうか?

小野原さん:サーカディアンリズムはラテン語で「約1日のリズム」を意味する言葉で、人間に備わった「体内時計」の1日のリズムのことを指します。

体内時計は、瞬きをするタイミングや呼吸のリズムなど、私たちの身体のあらゆる機能を制御していて、身体全体の調和を取る「マスター時計」のような役割を果たしています。

この体内時計が「朝起きる時間」「夜眠る時間」といった生活リズムを自然に整えるよう指示も出していて、その指示に従って身体はさまざまなホルモンを分泌するんです。

夜になると眠りを促すホルモンであるメラトニンが分泌され、身体が「休むべき時間だ」と認識します。しかし、この体内時計は日中の太陽の動きや生活パターンに強く影響されるため、不規則な生活や夜更かしを続けると時計がずれてしまい、睡眠の質が低下する原因になってしまいます。

── 生活リズムだけでなく、日中の太陽の動きも体内時計に影響するのですね。

小野原さん:はい。朝にしっかり太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜になると自然に眠気が訪れるという仕組みです。日中に日光を十分に浴びていなかったり、夜遅くまで明るい光の下で過ごしたり、スマホやパソコンの画面を見て光を浴びていたりすると、体内時計が乱れてしまい、睡眠トラブルにつながることがあります。

わかりやすい例を挙げると、コロナ禍では多くの人が外出の機会が減り、日光を浴びる時間が減りましたよね。これにより、睡眠の質が大きく低下したという話を聞きました。逆に、コロナが落ち着き、人々が再び外に出て日光を浴びるようになると、全体的に睡眠の質が向上したそうです。

このように、サーカディアンリズムは太陽の光に大きく影響されるので、光を適切に取り入れることがリズムを維持する鍵となります。

── リズムを維持するために、具体的にどのような点に注意すればよいのでしょうか?

小野原さん:毎日同じ時間に起きて、太陽の光を浴びる習慣をつけることでリズムが整います。ただし、日常生活の中でいつも完璧にリズムを維持するのは難しいですよね。そのため、リズムの乱れを最小限に抑えようとする意識が重要です。

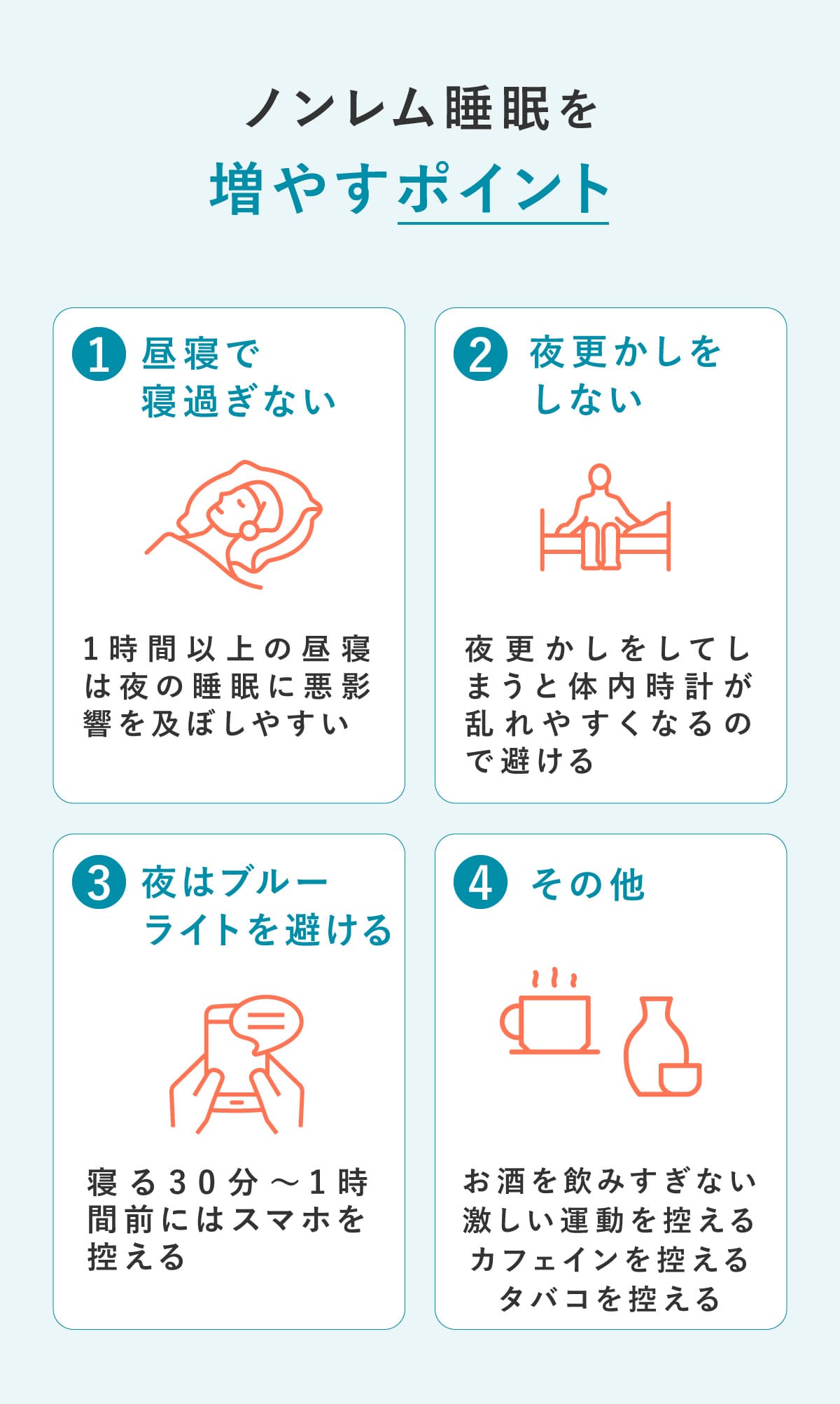

光の取り入れ方については、昼はしっかり光を浴びて目を覚まし、夜は強い光を避けることが基本です。とくに、ブルーライトは、睡眠を促すメラトニンというホルモンの分泌を妨げ、眠りを妨害する原因となってしまいますので、夜遅くにスマホやパソコンを使用するのは好ましくありません。

── 光というと、寝室の照明も重要なのでしょうか?

小野原さん:はい、そのとおりです。

夜の照明には、電球色やオレンジ系の光を低照度で使うとよいとされています。夕日のような暖色系の光は体内時計に悪影響を与えにくいため、就寝前に読書をする場合もこういった照明を使うと効果的です。ブルー系の白色(昼白色)の光は覚醒を促してしまうため、避けたほうがよいでしょう。

レム睡眠とノンレム睡眠のバランスが重要

── 睡眠にはサイクルがあるそうですが、これについても詳しく教えていただけますか?

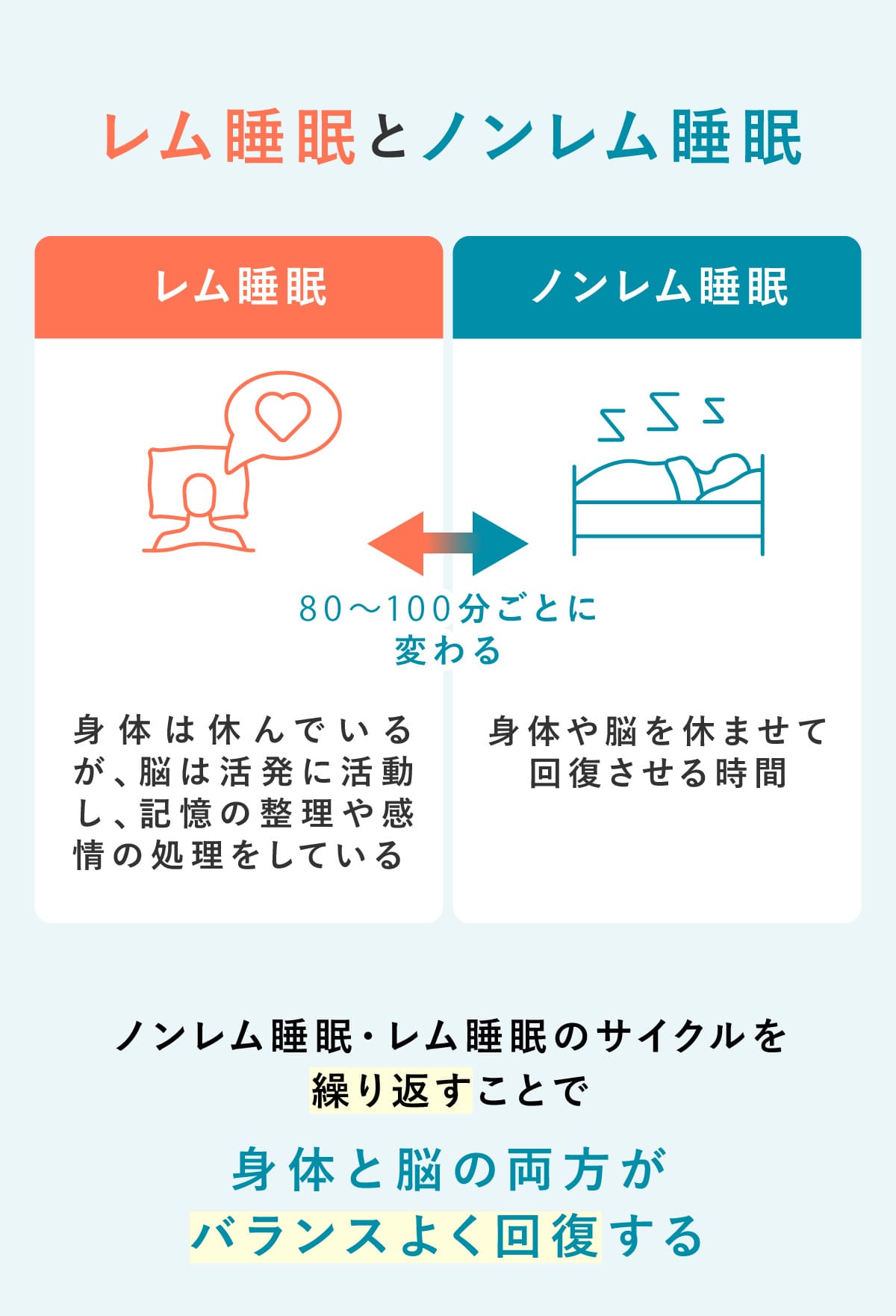

安武さん:はい、睡眠のサイクルは非常に重要な要素です。人間の身体は約90分ごとに「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」という2つの睡眠を繰り返しています。

この2つの睡眠はそれぞれ役割が異なり、ノンレム睡眠は身体や脳を休ませて回復させる時間とされています。ノンレム睡眠は4段階に分かれていて、数字が大きくなるほど眠りも深くなります。とくに第3・4段階の「徐波睡眠」はもっとも深い眠りで、夜の前半に集中して現れます。

「睡眠休養感」や「徐波睡眠」とは?睡眠は精神状態を示すバイタルサイン【日本大学・鈴木教授】

心と体の健康の維持増進には、適切な睡眠時間の確保が重要とされている。 しかし、睡眠時間が十分だったとしても、倦怠感が残るなど快適な目覚めを得られない眠りでは、睡.....

一方、レム睡眠は外見的には眠っているようでも脳は覚醒に近い状態です。脳が活発に活動し、記憶の整理や感情の処理がおこなわれます。レム睡眠の時間は、朝方になると長くなる傾向にあり、夢を見やすいのもこのレム睡眠のタイミングです。

ノンレム睡眠・レム睡眠のサイクルを繰り返すことで、身体と脳の両方がバランスよく回復します。通常、1晩に4〜5回程度このサイクルが訪れますが、途中で覚醒することが多いと、この回復が不十分になり、翌日のパフォーマンスに影響を与えてしまいます。

── レム睡眠とノンレム睡眠のバランスも、日中の行動が原因で崩れてしまうことはあるのでしょうか?

安武さん:そうですね、バランスは崩れやすく、とくに「第三・四段階のノンレム睡眠(深い眠り)」が不足することが多いです。ノンレム睡眠の時間は、年齢を重ねるにつれ、自然と短くなる傾向があります。さらに、寝つきが悪かったり、途中で目が覚め、再び眠ることができなくなるなど睡眠の分断が起こったりすることでも、睡眠全体の質が低下してしまいます。

一方、レム睡眠は脳が疲弊していると自動的に起こりやすい傾向にあり、あまり意識しなくても確保されやすいといわれています。ですので、「よい眠り」を目指すなら、ノンレム睡眠を増やす工夫が大切です。

質のよい睡眠をとるためにできることは?

── ノンレム睡眠を増やすためには、どんなことに気をつけたらよいでしょうか?

安武さん:夜ふかしやお酒の飲みすぎ、寝る前のスマホ使用、夜の激しい運動、夕方以降のカフェインの摂取などが、ノンレム睡眠を妨げてしまう典型的な例です。

また、日中の活動が不足していると、夜になっても身体が十分に疲れていないため、深い睡眠に入れずサイクルが乱れることがあります。とくにデスクワーク中心の人は身体を動かす機会が少なくなりがちなので、夕方に軽い有酸素運動やウォーキングを取り入れるのがおすすめです。

あとは、昼寝にも気をつけたほうがいいですね。

── 確かに、昼に寝過ぎてしまった日の夜は、なかなか寝付けないことが多いです。

安武さん:それは「睡眠圧」という概念に関係しています。睡眠圧とは、目が覚めている時間が長くなるほど高まる「眠りたい欲求」のことです。

長時間昼寝をすると、夜の睡眠時に必要な睡眠圧が低下し、結果的に寝付きにくくなることがあります。とくに1時間以上の昼寝は、深いノンレム睡眠に入るため、夜の睡眠に悪影響を及ぼしやすいです。

夜しっかり寝るためにも、昼寝は30分未満にし、寝過ぎないように工夫しましょう。

── 体内時計を整えることを考えると、夜更かしをするのもよくないですよね。

安武さん:平日には夜更かしを続け、週末には長時間寝て、寝不足を解消しようとする若者も多いようですが、このような「睡眠の偏り」は、体内時計をさらに乱し、月曜日からのパフォーマンスを下げてしまいます。

睡眠不足は、翌日の集中力や判断力を低下させるだけでなく、長期的には精神的な健康にも悪影響を与えます。深刻な場合には、うつ病を引き起こすリスクもあるんです。ストレスを解消するためにも、良質な睡眠は欠かせないんですよ。

ただ、日常生活の中ですべてを理想通りにするのは難しいので、「今より少しよくする」という小さな改善を重ねていくことに目を向けてみましょう。

── 日中は光を浴び、夜はブルーライトを避けるなど、できることから少しずつ取り組むことが大切ですね。

安武さん:そうですね。無理に太陽の動きに合わせる必要はありませんが、自分の生活リズムの中で「光」「運動」「睡眠環境」を整えることが重要です。

朝はできるだけ光を浴びて身体を目覚めさせて、夕方には軽く身体を動かして疲労を促す。そして夜は穏やかな照明を使い、静かな環境を整えることで睡眠の質を上げることができます。

スマホやパソコンは、就寝の2〜3時間前から使用を控えるのが理想ですが、制限し過ぎてしまうと、生活の楽しみを削ることにもなりかねないので、少なくとも寝る30分〜1時間前にはスマホを手放すようにするとよいですね。

仕事や日常生活とのバランスを取りながら、自分に合った睡眠環境を作ることが「よい睡眠」への鍵だと思います。

よい睡眠環境を構成する「寝具」の役割

── 睡眠環境を整えるためには、寝具も大切ですよね。よい睡眠環境をつくるために、寝具が果たす役割について、詳しく教えていただけますか?

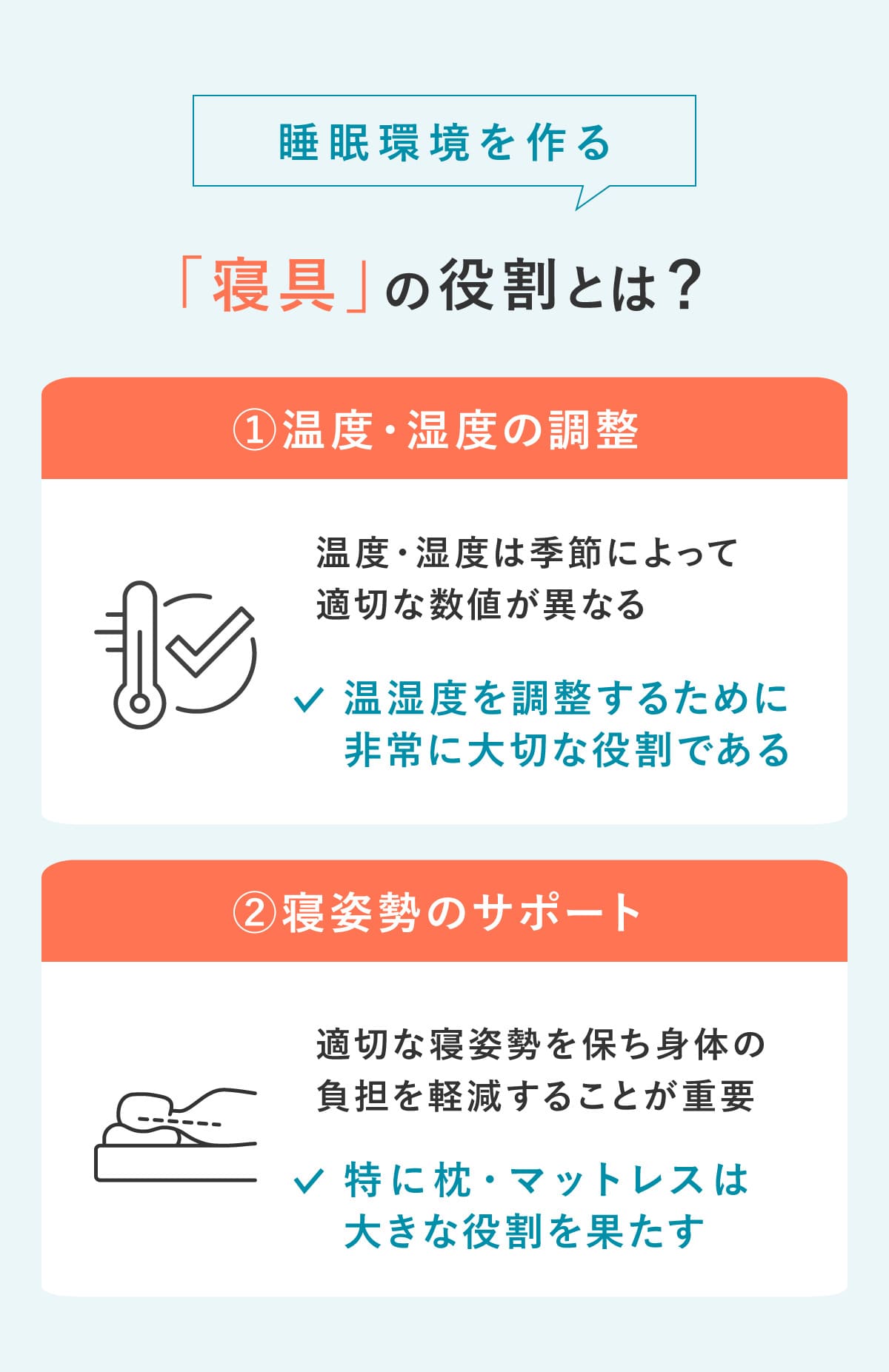

小野原さん:寝具は大きく分けて2つの重要な役割を果たしています。一つは「温度・湿度の調整」、もうひとつは「寝姿勢のサポート」です。

まず、温度・湿度に関してですが、これは季節によって適切な数値が異なり、夏場は室温26度、湿度50~60%、冬場は室温が16~19度、湿度50~60%が快適とされています。寝具はこうした温湿度を調整するために非常に大切な役割を持っています。

たとえば、マットレスの上に敷くベッドパッドや、掛け布団の種類を季節に合わせて工夫することで、身体が感じる「寝床内温度」、つまり布団の中での体感温度を快適に保つことができるんです。

── 温度・湿度の調整に寝具は欠かせませんね。「寝姿勢のサポート」についても教えてください。

小野原さん:はい。寝具のもう一つの重要な役割が「寝姿勢のサポート」です。質のよい睡眠を得るためは、適切な寝姿勢を保ち、身体の負担を軽減することが重要となります。ここで、大きな役割を果たすのが、枕やマットレスです。

たとえば、枕は頭や首の自然なカーブを支え、首や肩の負担を軽減します。また、マットレスは身体全体をしっかりと支え、体圧を均等に分散することで、腰や肩にかかる負担を減らします。のちほど詳しく説明しますが、マットレスの種類や素材によってもサポートの仕方が異なるんですよ。

── 寝具には「温湿度の調整」と「寝姿勢のサポート」という2つの役割があり、快適な睡眠にはそれぞれの要素が欠かせないということですね。

小野原さん:そのとおりです。温湿度の調整にはベッドパッドや掛け布団が、寝姿勢のサポートには枕とマットレスが活躍します。

寝具の選び方を工夫することで、睡眠の質が大きく向上する可能性がありますが、暑がり・寒がりなど温度の感じ方や、体型や体重は人によって異なりますので、季節に応じたアイテムの見直しや、自分に合ったマットレス・枕の選定がとても大事だと思います。

「マットレス」が睡眠に与える影響とは?

「体圧分散」と「寝返りのサポート」のバランスが重要

── 寝具の中でも、ドリームベッドさんがこだわりを持って作られている「マットレス」について詳しく教えてください。まずは、マットレスが睡眠に与える影響について、お聞かせいただけますか?

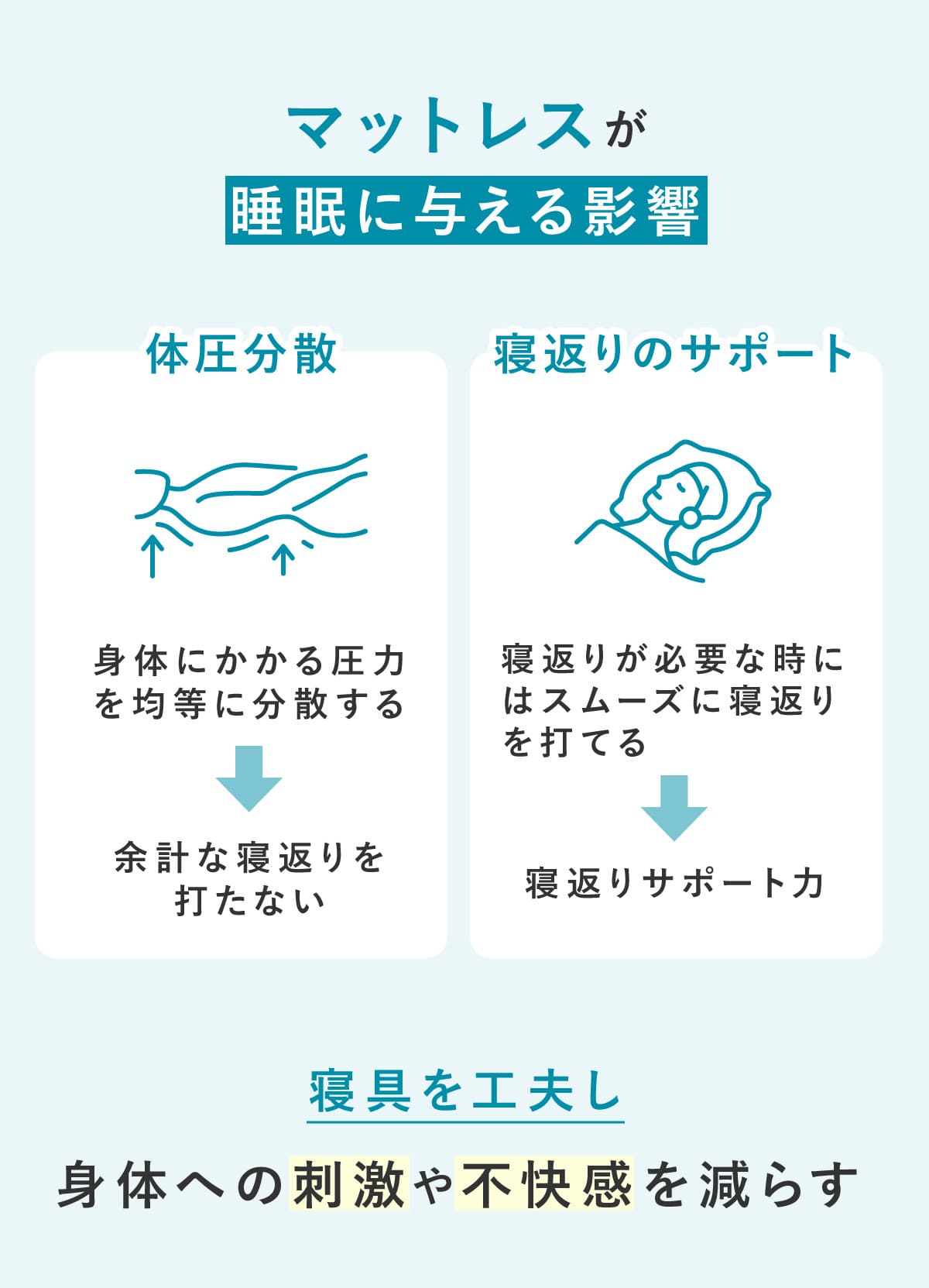

安武さん:マットレスに求められるのは、寝ている間に「身体にストレスや刺激を与えない」ことです。

睡眠中に身体へ不必要な刺激が加わると、脳が生命維持のために身体を守ろうとして、寝返りを促す指令を出し、眠りが浅くなります。そのため、深い眠りであるノンレム睡眠を維持することが難しくなってしまうのです。

また、硬い床の上や身体に合わないマットレスで寝ると、身体の一部がしびれてしまい、うっ血や“床ずれ”とも呼ばれる褥瘡(じょくそう)のリスクも高まります。

── 寝返りが多いことも、眠りを浅くする原因になってしまうんですね。

安武さん:寝返りそのものは、身体の血流を促し、同じ部分に圧力がかかり続けるのを防ぐために必要なものですが、余分な寝返りが増えると、深いノンレム睡眠に到達する前に眠りが浅くなり、結果として睡眠の質が低下してしまいます。

そのため、マットレスには、身体にかかる圧力を均等に分散し、寝返りを必要以上に打たせないことが求められます。

身体の一部にかかる圧力を広い範囲に均等に分散する性能のことを「体圧分散性」と呼んでいます。硬いマットレスは、体圧分散性が低く、身体とマットレスとの接触部分に圧力が集中しやすく、しびれが早く起こります。一方、柔軟なマットレスは、広い面積で圧力を受け止めるため、しびれや圧迫感の発生も遅くなります。

── 適切なマットレスを選ぶことで、寝返りを必要最小限に抑えることができるんですね。それでは、柔らかいマットレスのほうが快適ということでしょうか?

安武さん:マットレスを選ぶ際には、寝返りを必要以上に打たせない「体圧分散性」も大切ですが、加えて「寝返りを無意識に打てるかどうか」も重要な要素です。

硬いマットレスは、寝返りがしやすい一方、体圧分散性が低いために身体への負担が大きく、しびれが早まる可能性があります。ただし、柔らかいマットレスは、身体が沈み込み過ぎて寝返りが打ちにくくなり、寝返りを打つタイミングで覚醒しやすくなってしまいます。

ですから、マットレスは「硬すぎず柔らかすぎない」絶妙なバランスが必要です。寝返りを余分に打たずに済み、必要な際にはスムーズに寝返りを打てるようなサポート力が求められます。

── マットレスには「体圧分散」と「寝返りのサポート」の2つのバランスが求められるということですね。

安武さん:また、マットレスの機能だけでなく、温度や湿度も快適な睡眠に大きく関係します。どれだけマットレスの機能が優れていても、暑すぎたり寒すぎたりすれば、喉が渇いて目が覚めてしまうなど、睡眠の妨げになります。

夏場は汗をかきやすいので、通気性がよいマットレスやベッドパッドを、冬場は保温性のある寝具を選ぶことで快適さが向上しますよ。

寝具を工夫することで、身体への刺激や不快感をどれだけ減らせるかがポイントですね。

ポケットコイルマットレスへのこだわり

ポケットコイルは体圧分散性の高さが魅力

──ドリームベッドさんのマットレスがこだわっている点についてお伺いします。特に「ポケットコイル」を使用したマットレスの特徴や、他のマットレスとの違いについて詳しく教えてください。

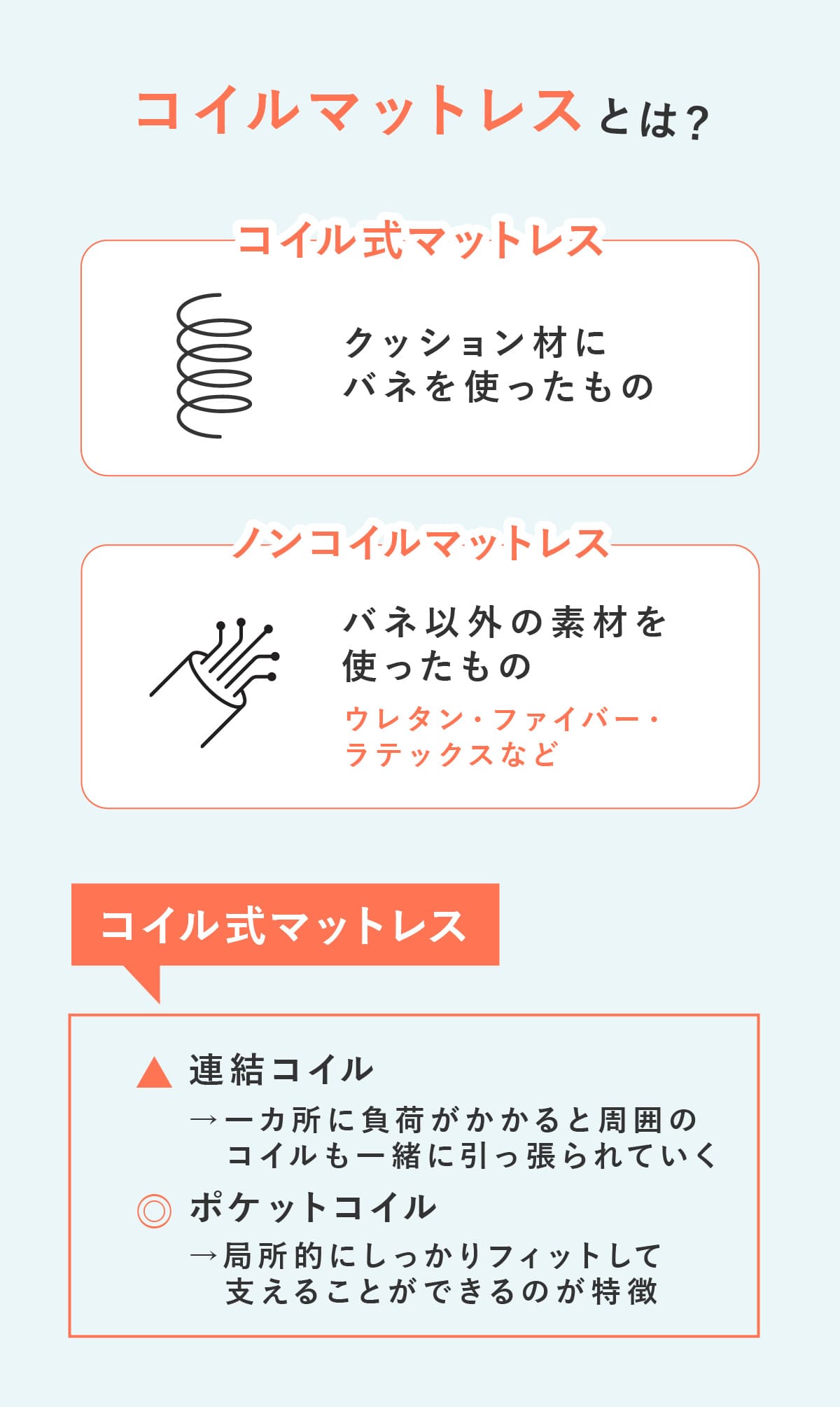

小野原さん:マットレスには大きく分けて、コイルを使った「コイル式マットレス」とウレタンなどの発泡素材を使った「ノンコイルマットレス」の2種類があり、ドリームベッドでは、おもに「コイル式マットレス」を扱っています。

コイル式マットレスの中にも「連結コイル(ボンネルコイル)」と、「ポケットコイル」の2つの方式があるのですが、私たちは「ポケットコイル」を推奨しています。

── ポケットコイルと連結コイルでは、どのような違いがあるのですか?

小野原さん:連結コイルは、言葉の通りコイル同士を物理的に繋いでいるため、身体を面でしっかりと支えてくれますが、一カ所に荷重がかかると周囲も一緒に引っ張られていきます。

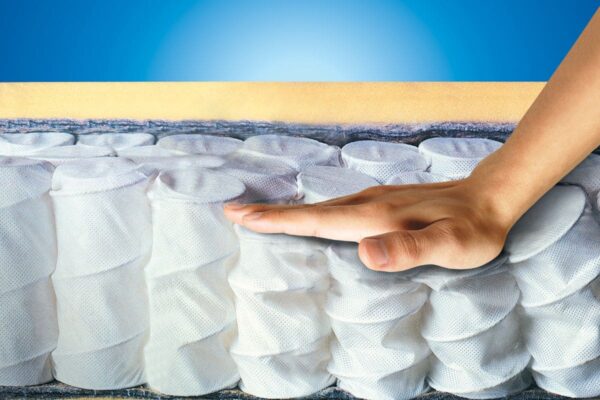

ポケットコイルは、それぞれのコイルが不織布の袋に包まれていて、1つひとつのコイルが独立して動く構造です。身体の一部が沈んでも周りは影響を受けず、局所的にしっかりフィットして支えることができるのが特徴です。

── 寝心地にも大きな違いがありそうですね。

小野原さん:はい、そのとおりです。

たとえば、マットレスに横になると、お尻や腰など、身体の出っ張った部分に圧力が集中しがちです。連結コイルではこの圧力を分散しにくいため、血流が滞り、しびれが生じやすくなります。

ですが、ポケットコイルなら圧力がかかる部分だけが沈み、ほかの部位はコイルがしっかりと支えてくれるため、寝返りを必要以上に打たずに済み、睡眠サイクルがスムーズに進むのです。この寝心地のよさが、私たちがポケットコイルにこだわる理由の一つです。

部位ごとにコイルの硬さを変えるゾーニング

── ドリームベッドさんでは、ポケットコイルマットレスにさらに工夫を加えているとのことですが、具体的にはどのような点でしょうか?

安武さん:私たちのこだわりの一つは、「ゾーニング」という考え方です。ゾーニングとは、部位ごとにコイルの硬さを変えて配置する技術です。

たとえばお尻の部分には硬めのコイルを使い、そのほかの部分は柔らかくすることで、ハンモックのようにお尻だけが沈み込むのを防ぎます。お尻には体重の約44%がかかるため、ここが沈みすぎると腰に負担がかかり、腰痛の原因にもなってしまうんです。

また、全体を柔らかくしすぎると寝返りが打ちにくくなるため、部分的に硬さを調整することで、寝返りをスムーズにしつつ、しびれも抑えるよう設計しています。

弊社が展開するゾーニングに特化した商品は、「Serta(サータ)」ブランドのマットレス「サータトラディションシリーズ」が代表的です。私たちが考える「理想的な睡眠」を追求したモデルで、ポケットコイルの強みを最大限に活かしつつ、さらにゾーニングの工夫を取り入れられています。

── 言われてみると、身体の部位によって重さが大きく違いますもんね。身体全体をうまく支えるには、部位ごとにコイルの硬さを変えることも必要なんですね。

安武さん:とくに私たちが注目しているのは、入眠姿勢です。最初の3時間に深い眠りであるノンレム睡眠が集中しますので、ここでしっかり休めるかどうかが、全体の睡眠の質を大きく左右します。

そのため、入眠時にもっとも快適な姿勢を保てるよう、身体の部位ごとに適切なサポートをすることが重要です。横向き寝の方もいれば仰向け寝が好きな方もいるため、それぞれの好みに対応できるよう、部位ごとの硬さを工夫しています。

自分の寝姿勢に合ったマットレスが理想

── 仰向けや横向きなど、どの姿勢で寝るのが理想的かについて、医学的な見解はあるのでしょうか?

小野原さん:医学的には、仰向けで寝るほうが、全身の筋肉がリラックスしやすいといわれています。

よく寝顔はだらしないといわれたりしますが、これは睡眠中に「オトガイ筋」という顎の筋肉が緩むためです。この筋肉は、起きている間はどれだけ力を抜こうとしても完全には緩まないのですが、眠っているときだけ緩みます。

仮に「狸寝入り」していても、この筋肉の状態を測定すれば本当に眠っているかどうかがわかる、という話もあるほどです。

── 睡眠時は筋肉をリラックスさせることも大切なんですね。では、基本的には仰向けで寝ることが理想ということでしょうか?

小野原さん:筋肉をリラックスさせる観点からはそうなのですが、一概には仰向け寝がよいとも言い切れません。

たとえば肥満気味の人は仰向けで寝ると無呼吸症候群のリスクが高まる場合があります。舌の下の筋肉が緩んで喉に落ち込み、イビキの原因になったり、ひどい場合は気道が狭まることで、無呼吸状態になりやすくなるからです。

また、いびきが酷い方や、隠れ無呼吸症候群と呼ばれる軽度の症状を抱える人が増えています。そういった方は、横向きで寝る方が呼吸が安定し、質の良い睡眠が得られやすいケースもあります。

── 仰向け、横向きもベストが人によって異なるので、無理に仰向け寝に変える必要はないということでしょうか?

小野原さん:そうですね。自分が一番寝やすいと感じる姿勢が、その人にとっての理想的な姿勢です。たとえ仰向けが筋肉のリラックスには最適でも、無呼吸のリスクがある方には横向きの方が適しています。

快適だと感じる睡眠の姿勢は、体型や体調によっても違いますので、無理に姿勢を矯正する必要はありません。自分が自然と楽だと感じる姿勢を優先するのがよいでしょう。

── 寝具選びでも、仰向けや横向きなど好みの姿勢に合わせた工夫が必要なのでしょうか?

小野原さん:はい、どの姿勢で寝るかによって、理想のマットレスの特性も変わってきます。

横向きで寝る方には、肩や腰への圧力を分散できる柔らかめのマットレスが合うことが多いです。一方、仰向けの方には、背中全体をしっかり支える少し硬めのマットレスが適しています。いずれの場合も、快適な入眠姿勢をサポートできる寝具を選ぶことが、睡眠の質を向上させるポイントです。

当社の高級ラインでは、さらに進化したゾーニングを採用しており、コイルの硬さを3〜4種類に分けて配置しています。これによって、より細かく一人ひとりの身体の形にフィットするサポートが可能です。また、オーダーメイドマットレスでは、お客様の身長や体重、睡眠の好みに合わせて、その方専用のコイル配置を提案することもできますよ。

最適な寝心地を追求できるオーダーメイドマットレス

── オーダーメイドのサービスは、自分に最適なマットレスを探している方には大きな魅力ですね。

小野原さん:そうですね。人それぞれ異なる睡眠スタイルや体型に応じたマットレスを提供できることが、オーダーメイドの強みです。

オーダーメイドマットレスは、東京と名古屋のショールームで提供しておりまして、専用のレーザースキャン機器を使ってお客さまの両肩甲骨と背骨のラインや姿勢、体重、BMI(体格指数)などを測定し、さらに問診で睡眠時間、入眠姿勢、年齢、性別、入眠時の姿勢(ポーズ)などの情報を集めます。これらのデータが専用のアルゴリズムで解析され、お客さまにとって理想的なゾーニング構造を導き出す仕組みです。

ただ、アルゴリズムで最適なマットレス構造が導き出されても、お客さま自身が体感してみなければわからない部分も多いです。そのため、ショールームでは、お客さまが実際にその場でマットレスを試しながら「もう少し硬い方が良い」「この部分が少し沈みすぎる」といった評価をもとに微調整をおこないます。

また、マットレスのコイルの上には、コイルが身体に直接当たることを防ぐために、ウレタンなどの緩衝材(詰め物)が入っています。この詰め物も硬め・中間・柔らかめの3種類があり、厚さも調整可能です。コイルの硬さ、そして緩衝材の硬さや厚みをお好みで掛け合わせることによって、世界に1つだけのマットレスが完成します。

── 既成のものから一番を選ぶのではなく、自分の身体に合うように調整してもらえるのはすばらしいですね。

小野原さん:私たちはその場で試して、お客さまと一緒に微調整することを重視しています。私たちの目指すのは、単にデータ上の理想を提供するのではなく、お客さまが本当に満足する寝心地を体感して決めることです。これは、自社工場で一貫製造を行っているドリームベッドの大きな強みだと自負しています。

── 毎日長時間、そして長年使うものですし、データだけではわからない寝心地を追求できるのは興味深いです。

2名で寝る場合もそれぞれのゾーニングが可能

── ちなみに、ダブルサイズやクイーンサイズのベッドを2名で使用するケースも多いですが、体重や身長が異なる2人が一緒に寝ると、睡眠の質に影響があるのではないかと感じました。

安武さん:おっしゃるとおり、体重や寝姿勢が違う2人が同じベッドで寝ると、お互いに影響が出やすいです。とくに一人が寝返りを打つと、その振動がもう一方に伝わることがあり、睡眠の中断が起こりやすくなります。また、睡眠サイクルも人によって異なるため、一人がトイレに起きたり動いたりするたびに、もう一人の睡眠が乱れてしまうこともあります。

理想的には、ツインベッドでそれぞれが自分に合ったマットレスを使うのがベストですね。さらに、掛け布団などの寝具を個別に用意することも、お互いの快適さを保つ工夫の一つです。

── それぞれに合ったマットレスを使うことが理想だと思いますが、部屋の広さの都合などで、どうしてもツインベッドが難しい場合は、どう工夫したらいいのでしょうか?

安武さん:そうですよね。日本の住環境では、広い寝室を確保できないケースも多いです。そこで、クイーンサイズやダブルサイズのベッドでも快適に寝られる工夫が必要になります。

当社のオーダーメイドマットレスは、一つのマットレスでお互いが快適に眠れるよう、2つのゾーンに分けた設計も可能です。たとえば、片方のゾーンは硬め、もう片方は柔らかめにすることもでき、お二人それぞれの体型や好みに合わせたサポートを提供できます。

── ゾーン分けのマットレスだと、睡眠中の振動も抑えられるのでしょうか?

安武さん:はい。ポケットコイル構造のマットレスは、コイルが独立しているため、片方が動いても振動が横に伝わりにくいです。連結コイルだと、スプリング同士が物理的に繋がっているため、動きが全体に伝わりやすいですが、ポケットコイルならこの問題を解決できます。2名以上での使用には、ポケットコイルのマットレスがおすすめです。

寝具選びは「人生の3分の1を過ごす場所への投資」

── これまでマットレスについて深く考えたことがなかったのですが、本日お話を伺って、今使っているマットレスの構造や、硬さが自分に適しているかなど、改めて見つめ直してみようと思いました。

小野原さん:そうですね。「質のよい睡眠を取ることは、人生の質を向上させる」という点をぜひ強調したいです。私たち日本人は、世界でもっとも睡眠時間が短い民族とされており、睡眠が原因で心身の不調を訴える方も少なくありません。だからこそ、寝具に投資することで、よりよい睡眠による生活の質の向上をサポートしていただきたいと思います。

寝具選びは一度きりの買い物ではなく「人生の3分の1を過ごす大切な場所への投資」だと考えていただけると幸いです。

── “人生3分の1を過ごす場所”と考えると、よりよい睡眠が人生の質に直結するものだということを実感します。快適な睡眠を考えることは、人生をよりよくするために大切なことなんですね。

小野原さん:そうですね。ドリームベッドのルーツは、第二次世界大戦の末期に広島で運よく一命をとりとめた創業者が、社会復帰を支援する活動を始めたことに遡ります。その活動の中で米軍が使用していたスプリングマットレスの修理依頼が舞い込み、創業者が「このような快適なベッド文化を日本にも広めたい」という強い思いを抱いたことで、1950年10月の会社設立に至りました。

品質を徹底的に管理し、自信を持って提供できる製品を作るため、“すべてを国内で自社製造する”というのが創業者のこだわりの一つで、とくにマットレスの製造に関しては、国内自社工場での一貫生産を守り続けています。

今年2024年1月には新しい工場も竣工し、より高い生産能力で、皆さまにさらに多くの製品をお届けできる体制が整いました。これからもマットレスを通じて「快適な眠りを提供する」という理念のもと、進化を続けていきたいと考えています。

Wellulu編集後記:

自分に合った快適な寝具を選ぶことで、睡眠が占める「人生の3分の1」を充実させることができると知り、寝具選びの大切さを改めて感じられる取材でした。マットレスを買う機会はそう多くないので、マットレスの種類やポケットコイルの特性などを学び、勉強になりました。次回、マットレスを購入する際には、今回学んだ体圧分散や通気性、寝心地のよさにこだわって、自分に合ったものを選びたいと思います。