25歳で脱サラし、長野、山梨の両県にまたがる八ヶ岳山麓にペンションを開業し、地域とサッカーをつなぐ活動を続ける田畑雅宏さん。プロサッカー選手からブランド戦略に携わるなど異業種の世界へと踏み出した井筒陸也さん。そして、自身もサッカー経験者であり、八ヶ岳の田畑さんのペンション「ステンドハウスDEN」を毎年訪れているWellulu編集長・堂上研。

サッカーという共通項でつながった3人の対話は、競技を超えて「人と人との出会い」「人生の選択」「社会との関わり方」へと広がっていった。

田畑さん、井筒さんはどのようにして自分の進む道を決めたのか。なぜ“今の場所”を選んだのか。そして、出会いやつながりがどのように人生を形づくっていくのか。

サッカーというフィールドで育まれた価値観をベースに、これからの社会やコミュニティとの関わり方を考えていく3人の対話をお届けする。

田畑 雅宏さん

ステンドハウスDEN オーナー /八ヶ岳グランデフットボールクラブ 代表

井筒 陸也さん

株式会社Criacao(クリアソン) クリエイティブ担当

大阪府出身。高校・大学ではサッカー部に所属し、大学ではキャプテンを務める。卒業後Jリーガー徳島ヴォルティスに加入し活躍したのち、自身で道を選び25歳でプロを退き、多方面へチャレンジを続ける。現在は東京・新宿を拠点とするサッカークラブ「クリアソン新宿」で広報やクリエイティブを担当。スポーツの新たな可能性を探りながら、人や企業をつなぐ活動を幅広く手がけている。著書に『敗北のスポーツ学』(ソル・メディア)がある。

堂上 研

株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長

1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。

サッカーが人生のキックオフとなった物語

堂上:今日はお二人をお迎えして、サッカーを通じた人生の選択や、それぞれのコミュニティの在り方についてお話を伺っていきたいと思います。

まず、僕と田畑さんの出会いは2020年の夏でしたね。コロナ禍で外出もままならないなか、息子たちと一緒に山梨県の八ヶ岳にあるペンション「ステンドハウスDEN」を訪れました。そこで見たのは、山々に囲まれたグラウンドで、子どもたちが自然と一体になってサッカーを楽しむ光景だったんです。

その場にいらっしゃったのが田畑さんだったんですが、素敵な笑顔がとても印象的で、僕にとって八ヶ岳は“人の温かさ”を思い出す特別な場所になっています。

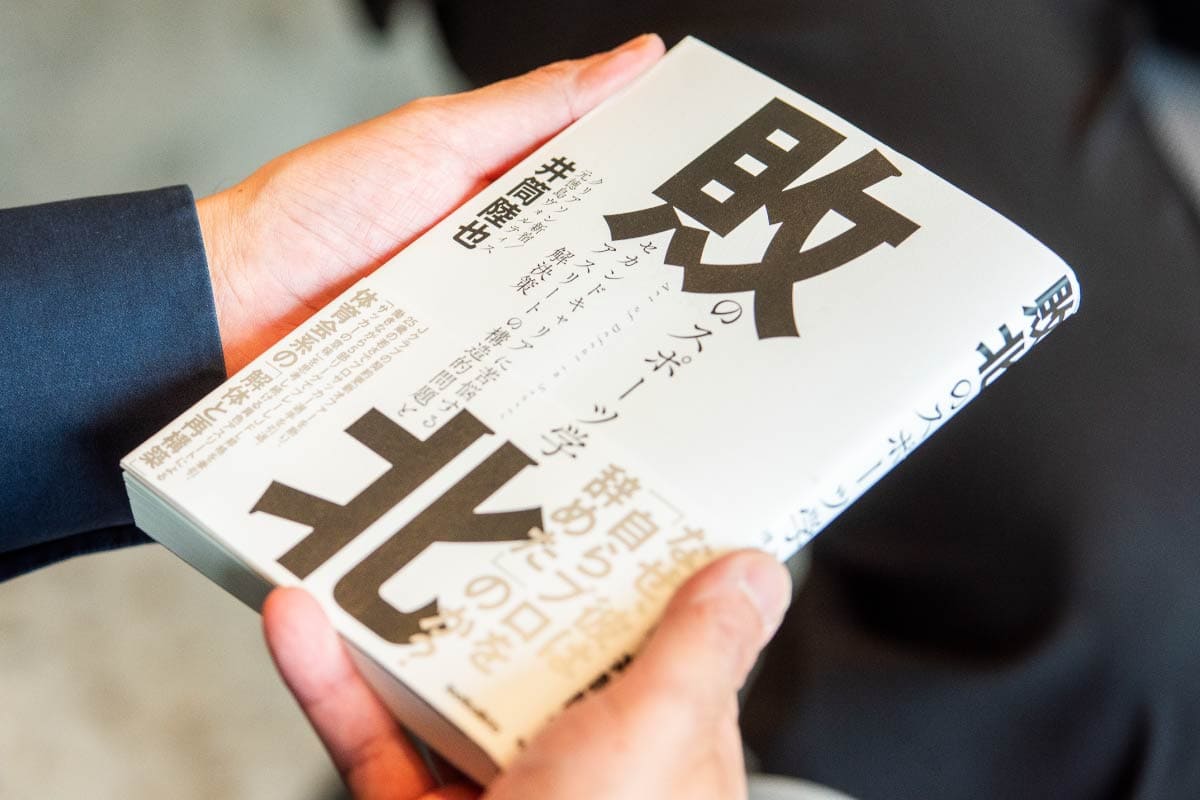

2025年の夏に訪れた際には、田畑さんが井筒さんの書籍『敗北のスポーツ学』(ソル・メディア)を紹介してくださったんです。タイトルにも惹かれたし、ちょっと読み始めたら止まらなくて、すぐに購入しました! そんなご縁から、今回の対談が実現しています。では、お二人がサッカーを始めたきっかけから、教えていただけますか?

田畑:子どもの頃、たまたま見かけた地元のサッカースクールの広告がきっかけでした。親に勧められて始めたんですが、当時はまだ野球が主流の時代で、サッカーをしている子は珍しかったですね。柔道や野球など他のスポーツも経験しましたが、いつの間にかサッカーが生活の軸になっていました。

井筒:大阪でサッカーを始めたのは小学生の頃。元々、プロを意識していたわけではなく、地元のクラブで純粋に楽しんでいました。転機は高校進学時のスポーツ推薦で、これを機に本格的な競技生活へ。大学でも継続するうちに、気づけばプロへの道へと導かれたという経緯です。

堂上:お二人とも、最初から「サッカー一筋!」というよりは、ほかの選択肢も見ながら続けてこられたんですね。意外な一面も垣間見えました。

田畑:当時はまだ「サッカーで生計を立てる」という選択肢が現実味を持っていなかった時代です。ただただ「好きだから」やっていた。でも、好きなことに真剣に向き合っていると、自然と同じ熱量を持つ人たちとつながっていくんです。そうした出会いや偶然が、いつの間にか人生の軸になっていきました。

堂上:田畑さんは、25歳という若さで脱サラし、八ヶ岳に拠点を移されましたよね。周囲からは「もう少し様子を見たら?」という声もあったのではないでしょうか。

田畑:周囲からは「安定を棒に振ってまで、なぜ無職になるのか」と、猛反対されました(笑)。しかし、私には「若い今こそ挑戦のチャンスだ」という確信があったんです。たとえ失敗しても30歳までにやり直せばいい。当時はバブル期で資金調達もしやすく、この機会を逃す手はない」と迷いはありませんでした。

当時、東京で働いていた上司たちの生活が、私には決定的な転機になりました。「24時間働けますか」のCMが流行の時代でしたから、日々不満を口にしながらも朝から晩まで働いて、家のローンに追われている様子を見て、「僕はそんな未来を歩みたくないな」と思いました。

井筒:僕も大学を卒業してプロになってからは、試合にも出て給料も上がっていく、ある意味安定した状況にありました。ただ、その一方で25歳のとき、「このまま現状維持でいいのだろうか?」という強い迷いが生まれ始めました。

「これからなのに、もったいない」という周囲の声は当然ありました。しかし、その声を聞いて逆に火が付き、失うものを承知で、とにかく挑戦しようという思いが強くなりました。自分のやってみたいという情熱に従った結果です。

堂上:せっかく築いた経済的な安定を自ら手放すとは、とても勇気のある決断ですね。それをあえて断ち切って飛び出す行動力と大胆さが、とても魅力的に映ります。

サッカーが結んだ“人の交差点”。それぞれのフィールドで生まれる共創

堂上:田畑さんは八ヶ岳へ移住後、ペンションを開業されただけでなく、サッカー少年団の立ち上げまでされています。ゼロからのチャレンジだったのではないですか?

田畑:移住後はペンションを開業して、幼少期からのめりこんでいたサッカーのコーチができたらいいなと思っていたのですが、当時、地域には子どもも少なく、サッカー文化も根付いていませんでした。その後、挨拶に行った町役場の方から「この地域にサッカー少年団はありません」と言われたんです(笑)。「さて、どうしたものか」と思いましたね。

それでも、「ないならつくるしかない」と腹をくくりました。ゼロからスポーツ少年団を地域の皆さんと立ち上げ、子どもたちと一緒にボールを追いかける毎日。手探りの連続でしたが、だからこそ人の輪が広がっていったのだと思います。

堂上:それが今や、全国の強豪校や有名クラブが合宿や遠征で訪れる、まさに“サッカーの聖地”のような場所になっていますよね。

田畑:ありがたいことに、多くのチームが来てくれるようになりました。指導者の方々とも語り合う時間があって、それが本当に楽しい。DENという“場”があるからこそ、練習や試合の枠を超えた深い対話が生まれるんです。そこから新しいアイデアや挑戦が生まれる瞬間を見られるのが、何よりの喜びですね。

井筒:サッカーをきっかけに人が集まって、そこから垣根を越えて関係が広がっていく。理想的な循環ですよね。

田畑:「ステンドハウスDEN」は、立場も年齢も関係なく、利害を抜きにして語り合える場所なんです。サッカーの話だけじゃなく、人生や価値観、時には悩みも共有できる。そんな“人と人がまじわる空気”が生まれるのが一番の魅力です。私はいつも思うんですよ。サッカーは、人と人とを繋ぐ社会の縮図なんだと。

堂上:一方で井筒さんが所属する「クリアソン新宿」も、地域と深く結びついたクラブですよね。新宿という多様性に満ちた街で、どんな手応えを感じていらっしゃいますか?

井筒:新宿には外国籍の方も多いし、高齢者も子どもも、企業も自治体も、あらゆる人が混ざり合っている。それぞれが異なる背景を持つなかで、僕たちは「スポーツの価値を通じて、様々な世界を繋げ、誰もが豊かさの体現者となれる世界に。」というビジョンを掲げています。

スポーツの現場って、地域に自然と入り込めるんですよ。子どもや独居高齢者、企業の方々といった多様な人たちと接点を持ちやすい。サッカーをきっかけに、普段交わらない人たちが同じ時間を共有できる。それが、クラブの価値にもつながっていると思います。

堂上:サッカーという共通言語があるからこそ、企業や地域の垣根を越えたコミュニティが生まれているんですね。実際、企業との連携も進んでいるのでしょうか?

井筒:はい。今では新宿に拠点を置く多くの企業がパートナーとして関わってくださっています。僕たちが地域でイベントを企画すると、「一緒にやりたい」と手を挙げてくれる人がいる。サッカーを軸にした連携が、地域課題の解決や、企業間のコラボレーションにも広がっていると感じます。

堂上:田畑さんの「ステンドハウスDEN」が八ヶ岳で人をつなぐ“場”になっているように、「クリアソン新宿」もまた、都市の中で人と人を結ぶハブのような存在になっているのですね。

お二人の共通点は、サッカーを通じて“人が集い、対話が生まれる場所”をつくり続けていること。その積み重ねが、ウェルビーイングな社会の土台を形づくっているように感じます。

「決める力」は、自分を信じる力。サッカーが教えてくれたチームと人生のつくり方

堂上:サッカーに限らず、子どもの頃には「プロになりたい!」と夢を語る子は多いですよね。でも実際は、プロを目指す人ばかりではない。そんな中で、価値観の異なる仲間とどうチームをつくるか。このテーマは、組織づくりの観点からも非常に興味深いです。

井筒:僕が大学時代にキャプテンを務めていたチームには、150人近い部員がいました。プロを目指す選手もいれば、就活に集中したいというメンバーもいる。全員が同じ熱量で動けるわけではない中で、どのようにチームとして一体感をつくるかは常に考えていました。

じつは僕自身も、「サッカーが人生のすべて」と思っていたわけではなくて。ほかにも興味のあることがたくさんありました。だからこそ、「サッカーに全てを捧げる」というモチベーションが持てない人の気持ちも、痛いほどわかるんです。全員が同じ方向を向かなくてもいい。大切なのは、それぞれが“自分の意思でプレーすること”なんですよね。

堂上:なるほど。だからこそ「やれ!」と命じるより、「一緒にやってみよう」と寄り添うスタイルを大切にされていたのですね。

井筒:はい。人は押しつけられても動かない。まずは「どう感じてる?」「いま何に迷ってるの?」と聞くところから始めます。すると、「せっかくだし、もう少し頑張ってみようかな」と自分の意志で一歩を踏み出す人が出てくる。

その瞬間がいちばんうれしいですね。火を灯すように一人ひとりと向き合うことが、結果的にチームの結束につながっていくんです。

堂上:その姿勢は、組織や社会づくりにも通じますよね。チームづくりに必要なのは、強いリーダーシップではなく、“余白のあるリーダーシップ”なのかもしれませんね。違いを認め合いながら前に進む。まさにウェルビーイングなチームづくりのあり方だと思います。

それと、サッカーは「瞬時の決断」が求められるスポーツですよね。ビジネスでは「承認が下りるまで動けない」なんてこともありますが、サッカーのピッチでは、90分間、自分で判断し続ける。その“決断の連続”こそが、人生を生きる力にもつながっている気がします。

田畑:まさにおっしゃる通りですね。プレー中は一瞬の判断が勝敗を左右します。監督に相談している暇なんてない。だから、自分の意思で動く習慣が自然と身につきました。その感覚は、今でも私の行動の基礎になっています。

井筒:僕も現役時代は、監督の指示よりも自分の判断が求められる場面の方が多かったです。その中で、ミスをしても「自分で決めた」と思えることが大事なんですよ。成功しても失敗しても、自分の意思で選んだことなら納得できる。

それが、サッカーから学んだ“決める力”であり、“引き受ける力”だと思います。

堂上:お二人の「自分で決める力」は、キャリアの分岐点でも発揮されていますよね。田畑さんが大都市を離れたこと、井筒さんがプロを辞めたこと。どちらも大きな決断だったと思います。

井筒:周囲の声に従うよりも、自分の“納得”を優先したかった。失敗しても、それが自分の選択なら受け入れられる。そう思えるようになったのも、サッカーで培った判断力があったからだと思います。

田畑:私も「やめとけ」と言われると、むしろ燃える天邪鬼タイプです(笑)。失敗しても生計は立てられる、そんな楽観的な気持ちもありました。今思えば、サッカーで鍛えられた“即断即決グセ”が、今の自分を支えている気がします。

井筒:アスリートは悩むことが多いと思います。勝てない試合、出場機会が減る時期、将来への迷い……。でも、そういう“うまくいかない経験”も、じつはすごく大事。

そうした葛藤や挫折について書いたのが、僕の著書『敗北のスポーツ学』です。勝つことばかりが評価される世界で、失敗や迷いもそのまま肯定していいんじゃないかと今は思えます。

堂上:僕もあの本を読んで、「人は敗北からこそ成長する」というメッセージに強く共感しました。いろんな経験を経て、サッカーだけにとらわれず、多様な価値観や生き方に触れてきたからこそ、今の井筒さんがある。

僕自身も、ウェルビーイングというテーマを探求する中で感じるのは、「選択肢を持つこと」こそが人生を豊かにするということ。自分の意思で決め、動くからこそ、新しい出会いや景色が広がっていく。まさに僕が井筒さんと出会えたのも、『敗北のスポーツ学』という一冊がきっかけでした。

“交わり”が生むぬくもり。正解のない対話から生まれるウェルビーイング

堂上:「ステンドハウスDEN」には、サッカー仲間から経営者、地元のおばあさんまで、本当にさまざまな人が集まっていますよね。どうして、そんなに人を惹きつける場所になっているのでしょうか?

田畑:ひとつは、みんなが「腹を割って話せる環境」があることだと思います。自然の中で、土の匂いや風の音を感じながら食事をしたり、お酒を飲んだりしていると、不思議と心の扉が開くんですよ。

それに私自身、人の“いいところ”を探すのが好きなんです。「この人の素敵な一面は何だろう」と無意識に考えてしまう。だからか、どんな人でも自然と笑顔になってくれる。そういう瞬間がたまらなく好きなんですよね。

堂上:田畑さんのそうしたまなざしがあるからこそ、訪れる人の心がほぐれるんでしょうね。「ステンドハウスDEN」という場所が、立場や肩書、世代を越えて人が交わる“エコトーン(移行帯)”のような空間になっている気がします。

田畑:立場の異なる人たちが混ざり合うことで、新しい発想やアイデアが生まれる。誰かと誰かが出会い、思いもよらない何かが動き出す。その瞬間に立ち会えるのが、私にとってのウェルビーイングになっています。

堂上:一方で、井筒さんは『スポーツが憂鬱な夜に』というちょっと変わったタイトルのポッドキャストもされていますよね。どんな想いで始めたのか、ぜひ教えてください。

井筒:スポーツの世界って、どうしても「ポジティブであること」「根性で頑張ることが美徳」みたいな空気があるじゃないですか。でも、僕はずっとそこに違和感があって。

大学時代、音楽のライブに行きたいのに練習があって行けないとか、そういう気持ちがあったんです。だけど、それを口にするのもどこかタブーな雰囲気がある。

堂上:その“モヤモヤ”って、スポーツを続けてきた人ほど言葉にしづらい部分ですよね。

井筒:だからこそ、あえて“スポーツに対するアンビバレントな気持ち”をオープンに話せる場が必要だと思ったんです。ポッドキャストでは「ガミガミ言われるのが苦手だった」とか「土日が練習だとフェスに行けない」とか、些細だけど共感できるようなリアルな話をしています。

堂上:スポーツを「ポジティブであること」に縛らず、ネガティブな感情も含めて語ることで、むしろ心が自由になる。「スポーツとの関係をどう築くか」を、自分の選択で決められるようになる気がします。

井筒:まさに。「嫌ならやめれば?」ではなくて、「こんな関わり方もあっていいよね」と肯定し合えること。そうやって、お互いの距離感を尊重しながらスポーツと向き合う。スポーツも人との関係も、「こうあるべき」じゃなくて、「自分らしく関わればいい」と思っています。

歳を重ねても挑戦をやめない。人生を豊かにする冒険心の原動力

堂上:田畑さんは、ペンション経営やサッカー少年団の立ち上げなど、これまでも数々の挑戦を重ねてこられましたが、現在は「グランデ食堂」という新たなプロジェクトにも取り組まれていますよね。これはどのような場づくりなのでしょうか?

田畑:「グランデ食堂」は、子どもたちの食に関する知識と関心を深め、地域に支えられていることも学ぶ食堂として、安心・安全な食を提供する場所なんです。ですので、地元の企業さんや地域の方々のご支援とご協力があってグランデ食堂は運営されています。これからは地域の人たちがふらっと立ち寄って語り合える空間に発展していけたら素敵だなと思っています。

毎回、「また新しいことを始めたね」と言われますけど(笑)、私は誰かが喜んでくれていればそれでいいかなと。難しく考えず、目の前の人の笑顔を見て次のアイデアが浮かぶ。それが原動力なんです。

堂上:“お腹も心も満たすコミュニティ食堂”ですね! 田畑さんの活動は、いつも人を笑顔にする場所になっているのが本当に素敵です。どの活動にも人を笑顔にする仕掛けがあって、ご自身と周囲のウェルビーイングが自然と重なっていく感じがします。

田畑:そう言ってもらえるとうれしいですね。私は基本的に、誰かが嫌な思いをすることはしたくないんです。かといって、お金儲けだけを目的にするのも性に合わない。

だから、自分がワクワクできて、人が喜ぶことをやる。その結果、共感してくれる人が集まって、気づけば仲間になっている。そんなつながりが、これまでの活動を支えてくれているんだと思います。

堂上:まさにウェルビーイングの原点ですね。人との共感や信頼を“出発点”に、次々と挑戦を続けていらっしゃる。井筒さんは、今後どんな挑戦を描いていますか?

井筒:僕ら「クリアソン新宿」は、Jリーグ昇格を目指していますが、それ以上に大事なのは「地域と一緒に未来を描くこと」だと思っています。サッカーを通して、子どもたちが「こんな大人になりたい」「こんな働き方もあるんだ」と感じられるような存在でありたい。いろいろな人たちを巻き込んでいきたいですね! 僕にとっての“挑戦”は、サッカーを手段にしながら、人の可能性を広げることです。

堂上:それは、未来を担う子どもたちへの“生き方のメッセージ”でもありますね。では最後に、未来を生きる子どもたちに向けて、一言ずつお願いします!

田畑:夢って、途中で変わってもいいんです。私自身もいろんな道を通って、今は八ヶ岳で暮らしていますが、それはすべて、途中の出会いや選択の積み重ね。

「やってみたい」と思ったら、まずは一歩踏み出してみてください。失敗しても大丈夫。全てが自分の財産になる。自分の人生だから、自分の足で確かめながら歩いていけばいいんです。

井筒:僕からは、「どんな自分でも大丈夫だよ」と伝えたいです。スポーツをしている人は、「サッカーしかない」と思いがちですが、実際はそうじゃない。人生にはいろんな選択肢があるし、どんなときも“自分を肯定できる視点”を持っていてほしい。うまくいかない時期も、悩む時間も全部、生きている証だと思うんです。それらを素直に抱えながら進んでいってほしいです。

堂上:今日のお話を聞いて、サッカーという共通のフィールドから“生きる”というテーマが自然に広がっていくのを感じました。これからも、お二人らしい挑戦を楽しみにしています。貴重なお話をありがとうございました!

<関連ブログはこちら>

八ヶ岳に彩る出会い

<井筒 陸也さん著書の本はこちら>

『敗北のスポーツ学』(ソル・メディア)

少年期からサッカーに親しみ、25歳のときに会社を退職し、八ヶ岳高原の小淵沢町に移住。ペンションを立ち上げる一方で小淵沢サッカースポーツ少年団設立と共に代表兼監督を務め、現在は小中一貫の八ヶ岳グランデフットボールクラブの代表として、多くの指導者や選手を迎えている。地域に根ざした活動を通じ、小淵沢を全国のサッカー仲間が集う“交流拠点”へと育て上げている。現在も挑戦を続け、新たな場づくりや子どもたちの未来に貢献する取り組みを精力的に展開中。

http://den.gr.jp/