トヨタ自動車株式会社では、社員一人ひとりの「WILL(やりたいこと・想い)」を起点に、新事業を生み出す取り組みが始まっている。

新事業創出スキーム『BE creation』は、事業化に向けた検証とリソース配分を段階的に進める「ステージゲート方式」を採用。実際に顧客と検証を進める“現地現物”のアプローチを重視しながら、新規事業を創出している。年間200〜300件もの起案書が寄せられる『BE creation』には、トヨタの技術力を活かして社会課題の解決に挑む案もある一方、技術に依らない提案も集まっているという。

そんな挑戦をポジティブに後押しする仕組み『BE creation』は、どのような背景から生まれ、進化を続けていくのか。トヨタ自動車 新事業企画部 事業開発室の室長・只熊憲治さんと、同室BE creationグループ長・永田昌里さんに、Wellulu編集長の堂上が話を伺った。

只熊 憲治さん

トヨタ自動車株式会社 新事業企画部 事業開発室 室長

永田 昌里さん

トヨタ自動車株式会社 新事業企画部 事業開発室 BE creationグループ長

2005年コスモ石油株式会社入社。特約店営業及び産業向け燃料(船舶・航空用)営業を主に担当。2015年トヨタ自動車株式会社に入社。現・事業業務部に配属、車種コンセプト及び商品ラインナップ企画を担当。2017年に未来プロジェクト室(現:新事業企画部)に異動。新モビリティ企画や全社公募制度の企画運営を推進。

堂上 研さん

株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長

1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。

挑戦する側から、支える側へ。『BE creation』事務局で広がる視野

堂上:永田さん、只熊さんとは先日、ランチをご一緒させていただきました。そのときと同じくらい、リラックスした雰囲気でお話できればと思います。まずは、お二人がどのような経緯でトヨタに入社し、新規事業に携わるようになったのか教えてください。

永田:私はトヨタ自動車に入社する前、約10年間、石油会社で営業をしていました。ウズベキスタンまで債権回収に行くこともあり、かなり刺激的な経験を積みながら、海外営業をもっと極めたいと思うようになったんです。そこからより大きなチャレンジを求めて転職活動をした中で、トヨタとのご縁をいただきました。

最初に配属されたのは商品企画部門で、車の設計の上流にあたるコンセプトメイキングに携わりました。とても楽しかったのですが、当時単身赴任であったこともあり、東京で働けてなおかつ商品企画にも携わることができる現在の部署を希望したんです。

堂上:東京に来られて、何年くらいになりますか?

永田:8年ほどになります。当時はコンセプト企画の部署でしたが、そこから新事業アイデアの全社公募(B-pro)事務局などを経て、「ずっと同じ仕事をしてきた」という感覚はあまりないですね。

堂上:部署内でも色々と変遷があったのですね。只熊さんは、どんな経緯で現在のお立場になられたのでしょう?

只熊:トヨタに入社する前は防衛省に勤めていて、航空機の開発などに携わっていました。なんというか、私は“ただのくま”ですよ(笑)。

堂上:“ただのくま”じゃないですよ!(笑) なぜ防衛省を志されたんですか?

只熊:じつは『MASTERキートン』という漫画の影響なんです。主人公は考古学者でありながら、SAS(英国特殊空挺部隊)のサバイバル教官という異色の経歴を持つ、というような、どっちもできる感じがかっこいいなと思ったんです。

堂上:なんだか純粋で素敵な動機ですね。では、トヨタに転職された理由は?

只熊:私は流体力学が専門だったので、その知見や専門性をより活かしたいと思うようになりました。2008年にトヨタへ入社し、車両の空力開発に携わりました。

堂上:空力というのは、具体的にどういった分野ですか?

只熊:車両の空力開発って、空気の流れを制御することによって、1)空気抵抗を減らして燃費を良くする、2)操縦安定性を良くする、3)風切り音を減らす、ことをする開発です。そういった空力の開発だけでなく、実物のクルマの空力評価をする「風洞」という評価設備の開発もしました。時速250kmの風を出すことができる、(おおよそ)縦100m、横50m、高さ30mという巨大な評価設備です。車両の空力評価設備としては世界トップレベルの風洞ですね。技術者としてのやりがいを存分に味わえて、とても楽しかったです。

「未来を変えたい」というWILLが、事業を動かす

堂上:トヨタさんの技術力の高さは誰もが知るところだと思いますが、技術者の方から見ても最高の環境なのではないでしょうか。そんな中で、なぜ新規事業に携わろうと考えたのですか?

只熊:空力の分野では、世界トップレベルの風洞をつくり、隊列走行による空気抵抗低減などの先行開発や論文発表、また、NX、Yarisなどの空力担当として号口(ごうぐち)開発もやって(まだまだやれることはあると思いますが)自分の中では、ある程度達成感を得ることができました。

もっと自分が社会に役に立てることがないかと考え、SDGsやカーボンニュートラルといった社会課題に、これまでの経験や技術を活かせないかと考えるようになりました。その流れで、風力発電に関する新規事業をイントレプレナー(社内起業家)として起案したんです。

当時は「新テーマ創出活動」という1年半ほどの短いスパンでチャレンジをさせてもらいました。たくさんの人のいろいろな協力を得て本当にありがたかったです。結果的には撤退となってしまいましたが、うれしさもつらさも2倍という新規事業の醍醐味を味わうことができ、なんというか、”生きている感”を強く感じることができました。その経験を経て、今の部署に声をかけていただきました。

堂上:社員がウェルビーイングに働ける環境を考えるうえで、立候補制度など“自分の意思で行きたい部署を選べる仕組み”を整えている企業も増えています。トヨタさんはいかがですか?

永田:じつは昨年(2024年度)から社内FA制度が始まりました。誰もが挑戦できる環境づくりを、会社全体として進めているところです。私たちの『BE creation』も、まさにその象徴的な取り組みのひとつだと思います。

『BE creation』の活動の一つである『B-pro』の現在の形は2020年に始まり、今年で5年目を迎えています。年間200〜300件ほどの起案があり、その中から毎年2〜3件が事業として採択されます。段階的に進めていく“ステージゲート方式”を採用しており、起案者も納得感を持ちながら進められるようになっています。

堂上:トヨタさんという信頼のある企業が生み出す新規事業ということで、顧客からの期待は大きいように思います。一方で、マネタイズまでに時間がかかるケースもあると思います。そのバランスを取るのは、事務局としても大変さがあるのではないでしょうか?

永田:そうですね。事務局側としての運営の難しさもありますし、私自身も新モビリティの事業開発に携わった経験があるので、事業化のハードルは肌で感じています。

私は以前、『Round-Palette』という新しい低速あいのりモビリティの企画に携わりました。これは顧客のニーズから生まれたわけではなく、「将来こういうモビリティがあったら、街の景色が変わるよね。コミュニケーションを変えるよね」という未来視点で生まれたものだったんです。

その途中で私は育休に入り、担当は別のメンバーに引き継がれました。ビジョンや世界観は良かったと思うのですが、やはり事業化の段階になると「実際にそれが売れるのか」という観点では難しい部分も多く、高いチャレンジとなりました。だからこそ、今はどうすれば仕組み化して事業化につなげられるのか、と考える視点を持てるようになったと感じています。

堂上:とても共感します。僕自身、新規事業支援をする中でよく感じるのは、「あったらいいな」という想いから生まれた起案でも、そこからビジネスとして形にしていくのは本当に難しい、ということです。でも、その“種”を育てる過程には大きな意味があって、まるで子どもを育てるような感覚に近いと思っています。

僕たちは新規事業のサポートをさせていただくときに、「ライフモデルキャンバス」と呼んでいるのですが、いわゆる「どんな未来をあなたは描いてますか」という問いを大切にしています。そのうえで、「何年後の未来を見据えて、どういう産業・どういう事業をつくっていきたいか」という話をしていくんですね。

そのときには「こんな社会を作りたい」とか、「こんなふうに未来を変えたい」という意思「WILL」が重要になってきます。まさに永田さんが起案者と向き合ってされていることは、“未来の共創”そのものだと感じました。とても素敵なお仕事ですね。

永田:ありがとうございます。面白さも感じつつ、難しさも本当に大きいですね。起案者の方には、なぜこのテーマに取り組みたいのかという事業に対する“原体験”、ご自身の強い想い、現在進行形で起こっている根深い課題を書いてもらいます。たとえば、重度の病気を持つお子さんがいらっしゃるなどの強い原体験がある中で、そうした強い想いに共感しながらも同時に「ビジネスとして成立するか」もみないといけない。トヨタだからそこをやるべきなんだろうけれど、そのバランスや仕組みをどう設計するかは、いつも悩ましいですね。

堂上:わかります。僕たちが「ライフモデルキャンバス」を描くときも、ただ市場規模を見たりするだけではなく、「今、この課題に対して声をあげている人がどこにいるのか」「解決に挑むスタートアップはあるのか」など、リアルな声と動きをしっかり調べます。もし既に動いている人がいれば、そうした方々と連携してビジネス化する道もある。コラボレーションによって広がる可能性もあると感じています。

只熊:まさに、次のステップはそこだと考えています。そのためにもまずは、私たちがやってることを、もっと多くの人に知っていただきたいです。今後は、イベントやワークショップの機会も増やしていきたいと考えています。

堂上:そこからさまざまなコミュニティが生まれていくと良いですよね。ウェルビーイングを探求していくと、「人とのつながり(コミュニティ)を多く持っている人ほど、幸福度が高い」という傾向が見えてきます。お二人ともとてもオープンな雰囲気をお持ちなので、そうしたコミュニティが自然と広がっていくような気がしています。『BE creation』が起点となって、ウェルビーイングな輪が広がっていく未来が楽しみですね。

学びが循環する組織へ。自律と共創が育つ仕組みづくり

堂上:この対談は、僕が只熊さんと比叡山延暦寺で開催された「未来会議」でお会いしたことから始まりました。初対面でしたが、とてもオープンに接してくださって、そこからご縁が続いているのが本当に嬉しくて。そうしたお二人のオープンな雰囲気こそが、今のウェルビーイングな組織づくりにもつながっていると思います。只熊さん、事業開発室の室長という立場を経験されてみて、いかがですか?

只熊:ワクワクとありがたさですね! これだけのスケールで、0→1も、1→10も含めて事業作りに挑戦できる機会って、なかなかないと思います。しかも、想いの強い人たちが生き生きと働いている。その輪の中にいられるなんて、本当に幸せなことです。

堂上:素晴らしいですね。でもきっと、事業のすべてが成功するわけではなく、撤退の判断をしなければならない場面もあるのではないでしょうか?

只熊:もちろんあります。でも、みなさんが頑張っていることがわかっているからこそ、いかに本人が納得して撤退できるか。それはものすごく考えます。たとえ撤退したとしても、それは「失敗」ではなく“チャレンジ”した証です。その挑戦自体を称えるような風土が、根づいてきていると感じています。

永田:従来の業務と一旦離れて新規事業に懸けるって、簡単なことではないと思うんです。だからこそ、たとえ事業がクローズすることになっても、前向きな気持ちで元部署に戻ってきてもらえるようにしたい。

私たちとしては、そこで得た学びを活かして、より大きな活躍につなげてくれたら嬉しいなと思っています。

堂上:そうして学びの循環が組織の中で生まれてくると、トヨタさんはさらに強くなる気がします。いわば会社の中に新しい“ミックスカルチャー”が育まれていくというか、多様な人たちが混じり合うことで、新しい生態系が生まれていく。そんな仕組みができているように思います。

只熊:おっしゃる通りです。新規事業に取り組む中では、お客様から生の声をヒアリングすることは基本動作ですし、協力してくれるさまざまなパートナーさまともお話します。また、新事業開発に携わる者として、探索活動は常にやっています。さまざまな刺激を受け、全体を俯瞰しながら営業やマーケティングなども行い、新事業を開発しています。

そういう経験を経て本業に戻ったときには、たとえ一つの部品を設計するにしても全く視点が変わるし、組織の巻き込み方も変わると思います。まさに、会社が変わっていく“きっかけ”になるんじゃないかと感じています。

堂上:本当にそう思います。事業が成功するかどうかだけではなく、自ら動いていくこと自体がウェルビーイングの向上にもつながるのではないでしょうか。いわゆる「計画的偶発性理論」でも言われているように、動いてる人のほうが偶発的に新しい出会いがあって、そこから新しい学び、気づきがあり、行動していく。

そうした偶然の連鎖の中から、新しい未来が切り拓かれていくのだと思います。僕も、そんな風に動きながら未来をつくっていく人を、これからも応援していきたいなと感じています。

社会課題とトヨタの技術力を掛け合わせた3つの事業

堂上:ぜひ『BE creation』から生まれた、ウェルビーイングな事業を教えてください。

永田:初年度に生まれたのが、医療的ケア児の移動支援をおこなう『バギー』です。これは、家族に障がいをお持ちの方がいるメンバーの想いから始まったプロジェクトです。当初は障がい者向けのVR旅行サービスとしてスタートしました。そこから何度もピボットを繰り返し、現在の形に辿り着いています。

このチームがすごいのは、ヒアリング力と行動力です。障がいを持つお子さんの親御さん200名以上にヒアリングを重ね、「子どもを抱えて車に乗せ、学校に送迎しなければならない」という移動時の課題に辿り着きました。たとえば、お母さんが18歳のお子さんを抱えて毎日車に乗せるのは、かなりの負担になります。そこで、バギーに乗せたまま車に乗り込めるという移動支援の仕組みを開発したんです。

トヨタの技術と社会課題を上手くマッチさせた好例ですし、プレゼン力も素晴らしくて。コロナ禍でオンラインの審査会だったにもかかわらず、プレゼンを聞いた審査員全員が号泣したんです。「これはトヨタとしてやるべきだ」と、みんなの想いが一つになった瞬間でした。まさにウェルビーイングを体現する事業だと感じています。

堂上:うわぁ、そのプレゼン、僕も聞きたかったです。そうした課題への想いが、トヨタの社員さんから出てくるというのが、何より素晴らしいですね。

永田:トヨタに入社して驚いたのは、「社会課題を解決したい」というWILLを自然に抱いている仲間が本当に多いことでした。社会に役立ちたいという気持ちが当たり前になっているこのカルチャーは、本当に素晴らしいと感じています。

堂上:ほかにも、ウェルビーイングな事業はありますか?

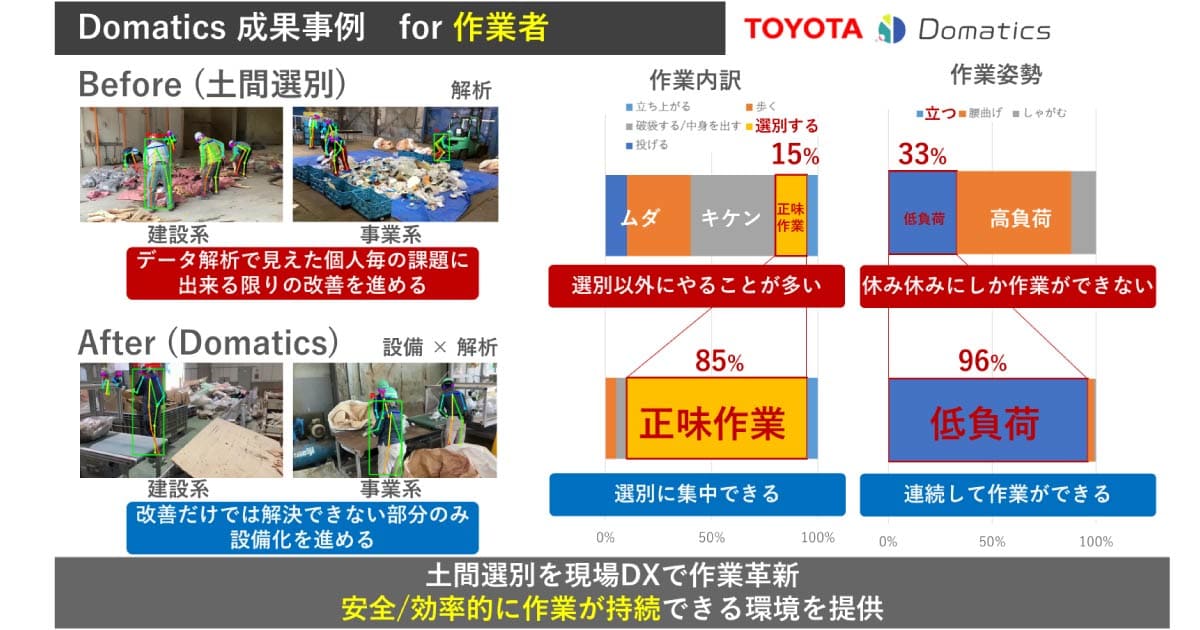

只熊:『Domatics』というプロジェクトがあります。これは、産廃現場で働く方々のウェルビーイングを向上させることを目指した事業です。

廃棄物処理業には「土間」というスペースがあって、そこではゴミを手作業で選別する作業をおこなうのですが、それが非常に過酷なんです。そこでトヨタ生産方式でのノウハウを活かし、設備導入やデータ解析による作業効率改善・負荷軽減を実現しています。

堂上:その着眼点がまた素晴らしいですね。なぜ産廃業界にフォーカスしたのでしょう?

只熊:約3カ月かけて100名近くの方にインタビューした結果、最も課題が根深い領域にアプローチすることにしました。彼らは処理業者の現場の方々や経営者へのプレゼンだけでなく、結果的に企業全体への講演までおこなって理解活動を行いました。すでにお客様からの発注もあり、事業として本格的に走り始めています。

堂上:働く人の苦労や思いに寄り添いながら、「どんなペインを解決し、どんな価値を提供するか」を丁寧に描いているんですね。まさにウェルビーイング×ビジネスをどう作っていくのかということにつながります。そういったお話が自然と出てくるのが本当に素晴らしいです。

只熊:そのほかにも、モビリティで必要なときに、必要な場所に、必要なスペースを届ける「可動産サービス」があります。これは、高速道路の建設現場などを想定した移動式のトレーラー型休憩・オフィススペースです。じつは、工事現場と事務所の往復に片道20分もかかる現場が少なくなくて。ちょっとしたデスクワークや休憩のためにその都度移動しなければならないという課題がありました。

そこで、現場のすぐそばに設置できる、空調完備の快適なトレーラーを開発しました。事務作業も休憩も現場で完結できるので、移動の手間が減り、結果として残業削減にもつながります。

堂上:時間に余白が生まれますね。以前、Welluluで対談した小林正忠さんから、「三間(さんま)=“時間・空間・仲間”」というウェルビーイングに重要な3つの間と、余白の大切さを教えていただきました。『可動産サービス』はまさに“時間の余白”を生み出す素敵なサービスだと思います。

只熊:ありがとうございます。実際に導入してくださった企業様からも「働き方改革が進んだ実感がある」と好評をいただいております。現場の方々にも喜んでもらえているのが何より嬉しいですね。

語り合うことで始まる、未来共創の楽しさ

堂上:お二人は、どんな時に「楽しい」と感じますか?

永田:私は今、青山学院大学で「ワークショップデザイン」の講座を受けています。3カ月間、土曜日に講義があるので、家庭との調整が大変でしたが、転職のときと同じように、「今、やりたい」と感じたことは、きちんと行動に移そうと心がけてきました。

実際に受講してみると、理論以上に大切なのは、「対話を大事にする」とか「相手の表情をいかに読み取るか」といった人との関わり方でした。それって今のマネジメントの仕事にも活かせる学びで、とても面白いです。

また、職場や友人とはまったく違う「第三の出会い」というのも楽しいです。たとえば、地方で活動する助産師さんや、パン屋を経営している方など、普段は出会わない方と同じチームで学ぶのは、とても新鮮で豊かな時間です。

堂上:永田さんは、すごく好奇心旺盛な方なんだろうなと感じます。チャレンジしている自分に、ワクワクしているような。

永田:自分自身で好奇心旺盛だと思ったことはなかったんですが、最近はそうかもしれないなと感じています。勉強熱心というよりは「人が好き」という感覚が強くて。人と関わること、会話をすることが純粋に好きなんです。

メンバーに対しても常にオープンでいたいと思っています。誰かが悩みを打ち明けてくれる環境をつくるには、そこに対して自分自身の自己開示も必要だと思っているので、そこは意識するようにしています。

堂上:まさにウェルビーイングな人ですね! プライベートでは、どんな時間を大切にされていますか?

永田:寝る前にお笑いの動画を観るのが習慣になっています。寝る前には仕事とは違う「切り替えの時間」を持つことで、余計なことを考えないようにしています。

堂上:とても素敵な習慣ですね。自分なりの“整える時間”を持つことで、日々の充実度を高めていらっしゃるのですね。只熊さんはどんな瞬間が楽しいですか?

只熊:今こうしてお話している時間も楽しいですし、今進めている事業づくりが3年後、5年後にどうなっているかを想像するだけでもワクワクします。未来をつくる仕事をさせてもらっている実感があって、本当に恵まれているなと思います。

さらに、職場の雰囲気がとてもポジティブなんです。何かやろうとしたときに「より良くしたい」というのが基本姿勢なので、最高の職場だと感じています。

堂上:それは最高ですね! どうすれば、そんな前向きなメンバーが集まる環境をつくれるのでしょう?

只熊:まず、起案者が集まる場である『BE creation』自体が、ポジティブな環境なのだと思います。また、みんなが自分の想いやバリューを口に出すというのも大きいと思います。たとえば「失敗はチャレンジの証」「オープンマインド」「やってみよう」といった言葉を口に出すこと。こうした言葉の積み重ねが、文化になっている気がします。

堂上:よくわかります。僕も「ウェルビーイング」と言い続けているうちに、自分自身がウェルビーイングになっていく感覚があります。子どもたちには叱るときに「パパ、ウェルビーイング」とたしなめられることもありますが……(笑)。子どもたちにも自分がどんな仕事をしているのか、何を大切にしているのかを見てもらうことも大事だなと思います。

では最後に、2050年の未来をイメージして、お二人がつくりたい未来について聞かせてください。

永田:2050年にはAIがさらに進化して、人間の寿命も延びていく中で、「人間の価値って何なんだろう?」という問いがより深まると思います。そのような時代になっても、「人とのつながり」や「人が何かをやりたいという気持ち」が大切にされている世界だと良いなと思います。

だからこそ今、コミュニケーションや、人から想いを引き出すことを学んでいて、将来的には“明るいおばあちゃんファシリテーター”として、人生経験を活かしながら若い人たちをつなぐ役割を果たしていきたいですね。

只熊:私は今、愛知の大学で教鞭をとっているのですが、先日、「セルフ・アウェアネス(自己認識)」の授業で「なぜ、自分のやりたいことを見つけられない大学生が多いのか?」という問いを立てたところ、「日本の将来に希望が持てないから」という声が返ってきて、とても悲しくなりました。

だからこそ、もっと楽しんでいる大人の姿を見せていきたいですし、一人ひとりが豊かであってほしいなと思います。たとえば「最近どう?」と聞かれたときに、「いろいろあるけれど、楽しくやれているよ。成長実感を持てているよ」と答えられる人を、一人でも多く増やしていきたいですね。大きな話ではないかもしれませんが、とても大事なことだと思っています。そんな未来になるようにがんばっていきたいと思います。

堂上:お二人のように「対話」を大切にする姿勢こそ、ウェルビーイングな社会をつくる大きな力だと思います。だからこそ、僕たちは「Wellulu」という媒体を立ち上げ、ウェルビーイングについて語り合える場をつくってきました。

ぜひ今後も一緒に、ウェルビーイングな未来を描いていけたら嬉しいです。2050年にも、また三人で対談できたら良いですね。今日は楽しい時間をありがとうございました!

2000年に防衛省へ入省。航空機開発に従事。2008年、トヨタ自動車株式会社に入社。車両の空力開発に取り組む。2019 年から新価値創出活動、現在は、0→1、1→10の新事業企画・推進・スケール検討、トヨタの新事業創出スキームであるBE creationの運営と進化、そのためのVisionと戦略づくりを行っている。九州大学大学院 博士後期課程 航空宇宙工学専攻卒業、博士(工学)、Executive MBA。技術士(機械部門)、技術士(総合技術監理部門)、中小企業診断士、科学技術振興機構さきがけ「複雑流動」領域アドバイザー、文部科学省 HPCI計画推進委員。株式会社アドマテックス取締役(非常勤)。