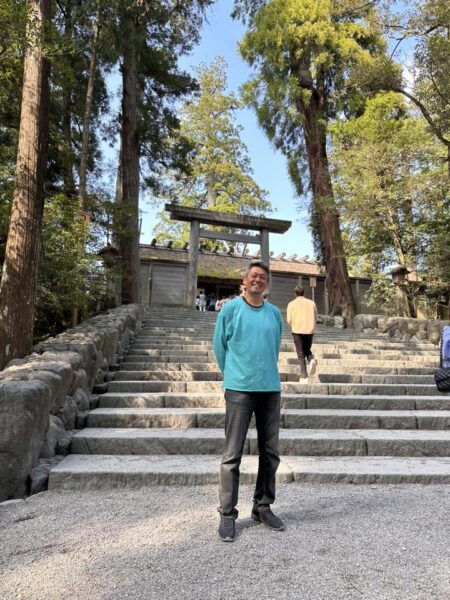

伊勢神宮へのお礼参り

昨年は、徳本さんと伊勢神宮めぐりをさせていただき、ウェルビーイングなセレンディピティな出逢いがあった。そして、そこから僕の運気が上がったように、新たな挑戦に、応援してくださる人たちがどんどん増えていった。特に、株式会社ECOTONEが10月11日に法人登記ができる流れは、伊勢神宮への参拝が大きかったように思う。昨年は、息子(長男)の中学受験合格のお礼がメインだったが、今年は、3つのお礼参りをしたかった。娘(長女)のカナダへの1年留学無事帰国してくれたことへのお礼、家族がみんな元気に健康で過ごせてくれていることへのお礼、そして、ECOTONE社設立後の1期目を無事終了できたことへのお礼である。

そして、今年はたくさんの出逢いの中で、オフィスデザイン会社で「ヴィス」の近藤さんの人繋ぎで出逢った仲間と、ひょんな流れから、「4月にみんなで伊勢神宮」に行こうという流れになったのである。それは、その人繋ぎの中に、伊勢志摩アンバサダー尾崎ななみさんとの出逢いが大きかった。そのメンバーで、「いっしょに伊勢に行こうよ。」と投げかけたら、ななみさん以外にも、3人が手を挙げてくださった。こういうのに行動に移せる人たちは、ウェルビーイング度が高いのと、行動する人は、基本的には「運がいい人」だと思っている。

なぜ、このメンバーで伊勢志摩に行きたいと思ったかというと、ななみさんと出逢って「おじいちゃんが、真珠養殖の生産者で、真珠が身近にある環境で育った」お話をしてくださったからだ。そして、真珠養殖の現場をWelluluで取材をさせてほしい、とお願いをしたのだ。なにより、88歳のおじいちゃんがひとりで養殖している現場に何か感じるものがあった。そこに、何かワクワクが待っているように感じたのだ。

朝一の新幹線で名古屋まで向かい、そこから近鉄線「しまかぜ」に乗って伊勢市まで向かう。名古屋からも結構、距離があることを感じるが、「しまかぜ」の居心地の良さは、窓の景色を眺めながら、コーヒーを飲んでいるとあっという間についた感じだ。僕らは、この日に、伊勢神宮のメインどころ、外宮、内宮、そして猿田彦神社までめぐることができた。

ここで、僕は伊勢の神々に祝福していただいている感じを体感する。それは、本宮で素敵な風が吹いて、神様が通った感じを受けたのである。そして、それは僕の挑戦を後押ししていただいているような感覚になった。ここには素敵な「気」がまとっている。そして、ここには素敵な木々が「すごい生命力」で、地球を見守ってくれている。今年1年も新たに頑張れるような気がしてくるし、より多くの方に感謝する1年になることを実感する時間だった。

「運が味方する神習慣」(藤原美津子著:フォレスト出版)の本では、伊勢神宮には1年に1回は参拝してください、と書かれている。伊勢神宮の天照大御神様は、日本の中心の神様、最高神である。その中の言葉をあらためて共有させていただく。

人の器は、自分だけの幸せを考えているときよりも、自分以外の誰かのためにと考える方が大きくなります。まずは家族のため、次には社会のために、さらに国のためにと考える幅が大きくなるほどに器も大きく広がります。(「運が味方する神習慣」P58 より引用)

僕は、昨年の伊勢神宮でも神々に背中を押していただいたと感じた。まだ、この世界をという器までも育っていないが、僕自身がまずは成長することで、自分以外の仲間や、世界中の人々への利他的な行動に移り、大きなウェルビーイング共創社会を創っていけると信じている。

ななみさんは、僕らが到着する一日前に、歌手の相川七瀬さんと伊勢志摩アンバサダーの発表イベントに参加されていた。伊勢志摩の魅力を発信する「伊勢志摩アンバサダー」は、伊勢市と志摩市、それに鳥羽市と南伊勢町の、3市1町などからなる「伊勢志摩観光コンベンション機構」が任命したもので、ななみさんに続いて2人目だそうだ。 そんな「伊勢志摩の魅力」を発信する「伊勢志摩観光コンベンション」の方々と打ち合わせをさせていただいた。

そこで、いろいろとお話を聴かせていただいた。「国内の若い人たちが伊勢神宮に参拝に来てくださるようになった」というお話と、「外国人が他の観光地に比べると少ない。」というお話があった。確かに、外国人参拝者が、明治神宮とかに比べるとあきらかに少なく感じるものであった。あと、日帰りをする方が多いというのだ。こんな素敵な場所だから、オーバーツーリズムで悩まされているのか、と思ったが、そうでもないようだった。と言いつつ、二次交通の問題や、伝統と革新など、古いものと新しいものへの抵抗などの課題があることをおうかがいすることができた。これは、日本中の地域の課題でもあるかもしれない。これをビジネスにしていくことがウェルビーイング共創社会づくりのひとつになると感じた。

僕は、夕焼け沈む海の横を歩きながら、「伝統と革新」「旧と新」「守りと攻め」このギャップと意識格差をどう埋めるかが、地方創生の大きなテーマになることを感じ、この「変わらないために、変わり続ける。」ことが、伝統を守りながら、新しいことに挑戦できる環境をつくることが、ウェルビーイングな社会にとても必要な環境だと確信したのである。

88歳のおじいちゃんと真珠養殖

1粒が誕生するまでには約3〜4年かかる真珠。そして、この真珠養殖は、三重県の地域ならではの特産物の継承者がいないことを聴いていて、ななみさんのおじいちゃんのお家がある英虞湾までおうかがいさせていただいた。複雑に入り組んだリアス海岸と湾内に浮かぶ大小いくつもの島々が美しい、波穏やかな湾は、真珠をはじめ、青さのりや牡蠣など海産物養殖のいかだがたくさん存在する場所だった。

おじいちゃんが家から出てきたとき、素敵な笑顔でご挨拶をいただいた。まったく88歳には見えない若いおじいちゃんで、しゃきしゃき歩いている。そして、早速、真珠をつくる工程をどんどんお話してくださる。中学校を卒業してから、70年間以上、この養殖に携わっており、英虞湾で現役でやっている生産者では、最高齢とのことだ。たまにジョーダンも言いながら、気さくなおじいちゃんのお話は聴いていて飽きない。ここでは、おじいちゃんの生き方が格好良かったので簡単に紹介させていただく。

おじいちゃんの年の離れたお兄さんがはじめられた真珠養殖。真珠の生産プロセス、技術、課題、流通の仕組みなど、細かいところまで教えていただいた。年間2万個の小さな小さな貝の赤ちゃんを2年間育てるところからはじまる。2か月の貝の赤ちゃんを見させてもらったが、本当にまだ小さくて、網のどこにいるのか見つけるのが大変なくらい小さい。海中に吊り下げ成長を見守る間も、海綿、海草、他の貝などを落とす貝掃除を行う。これもヘビーな作業である。ところが、おじいちゃんは熟練として、ひょいひょいとこなしている。

今回、はじめて知ったのが、貝の殻を切って丸くした「核」というものを入れる作業である。核入れ専門家が、球状の核と細胞を一緒に貝に挿入していくのだが、これがとても大変で難しい作業らしい。おじいちゃんは、「手術」と呼ぶくらい技術が必要で、最低でも数年の経験が必要だと言う。この段階で入れ方を間違えてしまうと、せっかく2年大事に育てた貝が死んでしまったり、うまく真珠にならなかったりするのだそうだ。

さらには、そこから2年くらい「素敵な真珠ができますように」と願って育てた貝から、ついに真珠を抜き出す作業があるとのこと。それが時期は一番寒いクリスマスの時期。2万個の貝を4日間くらいで開いて、真珠を抜き出していくとのことなので、これも大変な作業だ。ななみさんの家では、家族総出でこの作業をやっている。子どもから、孫、そして、ひ孫までがここに携わっている。これは、人件費を支払うことができない環境にも問題がある。コロナ禍、貝が病気で全滅したこともあったそうだ。そうすると、次の担い手がいなくなったり、働き手がいなくなったりしているのである。おじいちゃんは、それでも、ひ孫たちとご飯をいっしょに食べる時間を楽しんでいる。すごい笑顔で、この仕事を楽しんでいるのである。今は、ななみさんの従妹(おじいちゃんの孫)が、後継ぎとしてスタートしたとのことである。

おじいちゃんは、「仕事の中で失敗を経験し、学びを得ることが重要。」であると言い、どんどん体験させている。自分が教えた人が、自分を越えていくことをとても嬉しそうに話していた。物事は分からないことが多く、見て、真似して、失敗して、学び、そして、どんどん吸収していく。途中で諦めたら、すべてが失敗につながる。そんな話を聴かせてくださった。これは、僕のECOTONE社における経営も同じである。事業は、結局「人」であり、誰がやるかが重要である。真珠の養殖のプロセスと、事業づくりのプロセスを掛け合わせてみると、共通点がたくさん見つかる。

そして、様々な課題も浮き彫りになった。次の生産者・後継者が育たない、ということと同時に、「自然」と「いのち」と向き合いながらやっているので、何が起こるか分からない。気温や水温の影響、プランクトンや赤潮、病気になる影響などなど、流通に乗らない丸くない真珠もできてくる。真珠の値段は、卸の方が決めるそうだが、生産者側は、自分たちで値付けができない。

4年かけて育てた「真珠」という子どもたちを一年に一度の海水温が下がる時に一斉に取り出す12月はどんな気持ちなんだろうか? すべての真珠が「生まれてきてくれてありがとう」という気持ちで、ひとつひとつを丁寧に開けていく。すると、そこは天然だからこそ、真珠は白だけでなく、青やピンクっぽいもの、黒っぽいものもある。形も、真珠業界では、白くて丸い真珠が最も求められるとされているが、世界基準は存在しない。いびつな形の真珠も魅力的であり、色味も含めて多様性を楽しむべきだと、ななみさんをおっしゃっていた。

そして、ななみさんの発想が、世の中を変えるきっかけになる。今までは、流通していなかった、唯一無二の形の真珠が、金魚のような形状から「金魚真珠」と名付けられ、商標登録したのだ。これが、様々な人が「真珠」と向き合うきっかけにつながる。金魚真珠はプレスリリース後、メディアからの依頼が殺到し、6年間で200媒体以上に取り上げられた。金魚真珠が、ピアスやネックレスなど、異なる大きさや色の真珠を組み合わせて楽しむことができる。唯一無二だからこそ、この金魚真珠に愛おしさと愛着がわくのだ。僕のジャケットに、金魚真珠を「エシカルバッジ」としてつけてみた。かわいい。これがまた話題につながる。これは何なんですか?そこで、会話が生まれ、また新たな出逢いが生まれる。まさにウェルビーイングな共創社会をつくるきっかけをつくってくれる。

おじいちゃんの一番の楽しみは、なんですか?と尋ねた。おじいちゃんは、すごい笑顔で、「ひ孫の子たちが、手伝いに来てくれてることですね。」と家族のサポートに対する感謝も含めて答えてくれた。家族が近くに住んでくれてるっていうのもやっぱ嬉しい。おじいちゃんとななみさんが、僕らをボートに乗せて、海の上の養殖中のいかだを見せてくれた。船舶免許を持っている88歳のおじいちゃんが、ひょいひょいといかだの上を歩いている。体感がすごいのが分かる。70年以上、ずっと働き続けるおじいちゃんは、100歳になっても、ひょいひょといかだを渡っているだろう。2万個のかわいい真珠という子どもたちが出てくるのをワクワクしながら、家族みんなで笑いながら作業しているだろう。

ななみさんが、金魚真珠をベースに、真珠ブランド「SEVEN THREE.(セブンスリー)」を立ち上げた。だからこそ、僕が伊勢神宮に参拝するときに、ななみさんのおじいちゃんに会いに来れた。これもセレンディピティだし、新たな物語が紡がれていくきっかけになっている。時代を超えても愛され続けるデザインや、普段使いとして楽しめるものなど、様々な取り組みで、この地域産業を活性化するお手伝いも、ECOTONE社が、神々から課せられた役割だと思った。

旅の思い出となる金魚真珠を購入させていただき、伊勢志摩の旅を終えた。ななみさん、おじいちゃん、従妹のさやかさん、そして今回いっしょに伊勢志摩巡りをしてくださった仲間たち、コンベンションのみなさま、伊勢志摩の魅力を発信できるように、ここからウェルビーイングな共創社会が循環できる手立てを考えます。どうもありがとうございました。たくさんの力をいただきました。

堂上 研 株式会社ECOTONE代表取締役社長 Wellulu編集長

株式会社ECOTONE代表取締役社長

ウェルビーイングメディアWellulu編集長

情報経営イノベーション専門職(iU)大学教授

日本イノベーション協会 理事

私生活では、3人の子供の父。趣味は、スポーツとアート。