プレッシャーや不安に押しつぶされそうになるとき、「もっと心が強ければ…」と思ったこともあるはず。メンタルの強さは、考え方や習慣を少しずつ整えることで、誰でも鍛えていくことができる。

この記事では、ストレスに振り回されない心の持ち方や、日常に取り入れやすいメンタル強化の実践法を紹介。

この記事の監修者

紫藤 佑介さん

メンタルに悪影響を与える要因

メンタルに悪影響を与える要因には、普段の生活やストレスが大きく関わっている。

- 生活習慣の乱れ

- 慢性的なストレス

生活習慣の乱れ

メンタルに悪影響を与える行動や習慣として「睡眠時間を削る」「食事が偏る」「運動をしない」などの生活習慣の乱れがあげられる。

□普段から睡眠時間が少ない

□偏った食事をしている

□運動をする習慣がない

たとえば、睡眠に関しては7~8時間睡眠が健康によいというデータも存在するが、適切な時間は人によって異なる。また、単純に睡眠時間を確保するだけでなく、「朝までぐっすり眠れているか」といった質の部分も重要になってくるので、自分に合った睡眠のリズムを見つけることが重要。

食事や運動は、仕事や育児などで忙しい日々を送っていると、どうしてもおざなりになりやすいので「1日10分だけ歩いてみる」「ファーストフードを食べる回数を減らす」など、無理のない範囲でできることから取り組んでみよう。

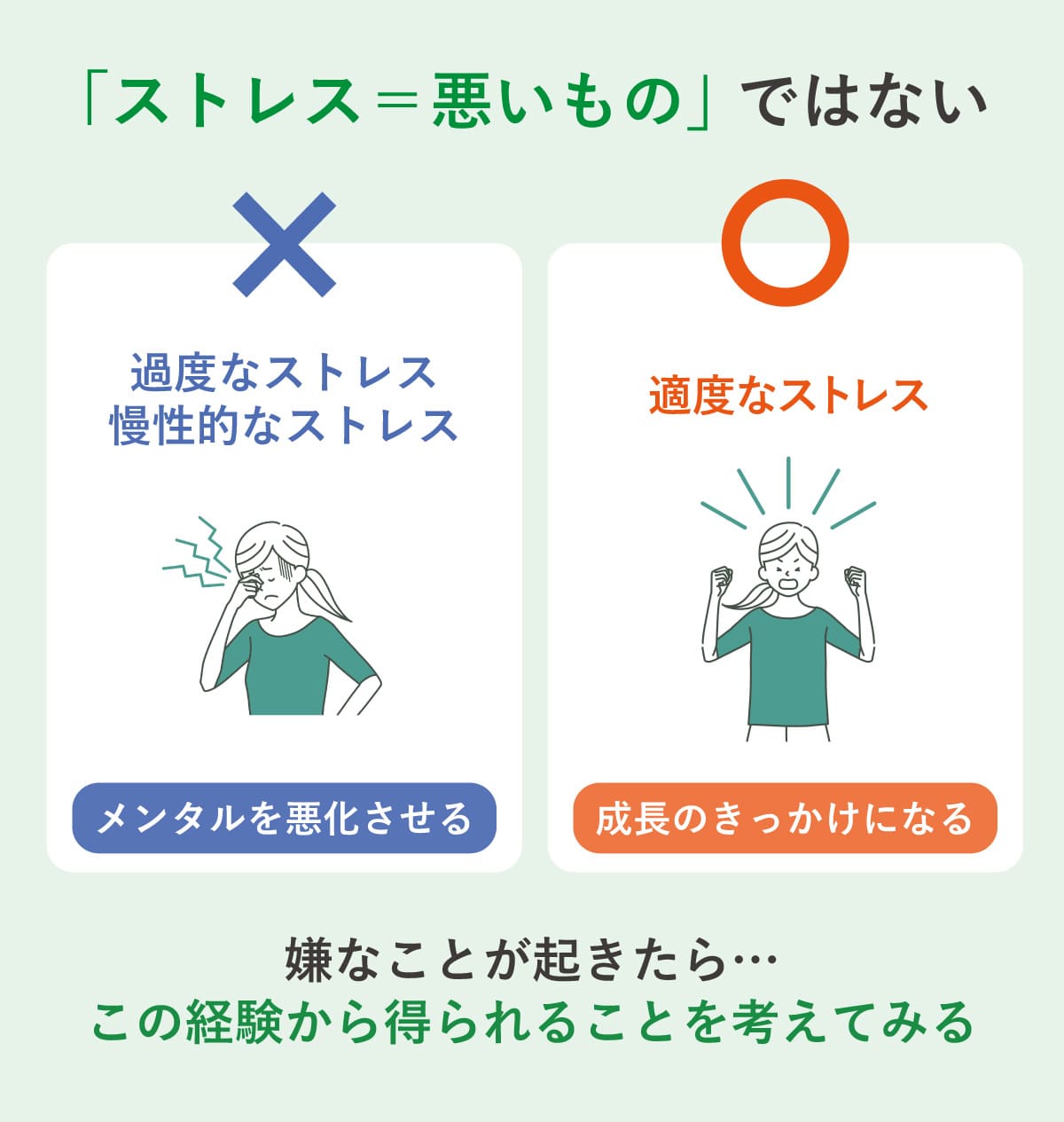

過度なストレスや慢性的なストレス

過度なストレスや慢性的なストレスはメンタルに悪影響を及ぼす。

しかし、「ストレス=悪いもの」というわけではなく、適度な緊張や苦しみは人間が成長するために必要。たとえば、仕事で上司から嫌味を言われたときに「この経験を糧にして成長する」と思うのか「イライラして終わる」のかで、ストレスに対する反応も変わってくる。

まったくストレスがない状態を目指すのではなく、適度なストレスを自分で乗り越えていき、引きずらないことが大切。

【適度なストレスの基準】

- 寝ているときにはストレスを感じていない

- 次の日にストレスを持ち越さない

ストレスと上手に向き合えるかは人によって得意不得意があるので、無理やりストレスを受け入れる必要はありませんが、この経験から得られることはなんだろう?と考えてみることは大切です。

メンタルが強い人と弱い人の違いや特徴

メンタルが強い人と弱い人のおもな違いは以下の通り。

| メンタルが強い人 | メンタルが弱い人 | |

| 失敗に対する考え方 |

|

|

| 自己評価 | 長所も短所も含めてありのままの自分を受け入れる | 自分の価値を低く見積もる |

| 人間関係の構築 |

|

|

| ストレスへの対処法 |

|

|

| 感情のコントロール | 怒りや不安を客観的に観察して、冷静に対処する |

|

| 変化への対応 | 環境の変化を前向きに受け入れ、状況に応じて自分を適応させる | 変化に対して不安や抵抗を感じやすい |

メンタルが弱い人と聞くと「外からの攻撃に対する防御力が低い」「すぐに落ち込む人」と捉えられることが多いが、実際は「ちょっとしたことを大きく捉えてしまって、本来は傷つかなくていいようなことで傷ついてしまう人」と表現するのが近い。

たとえば、「上司は自分のためを思って叱っているのに、自分は仕事ができなくて上司から嫌われていると解釈してしまう」のも、メンタルが弱い人の特徴に該当する。そのため、ものごとに対する柔軟な考え方や解釈を持つことが大切。

メンタルを強くして自信をつける方法

メンタルを強くして自信をつける方法として、比較的簡単に取り組みやすい方法は以下の5つ。

- 正しい知識をつける

- 客観性を身につける

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 身体を健康に保つ

- 好きなことに集中する

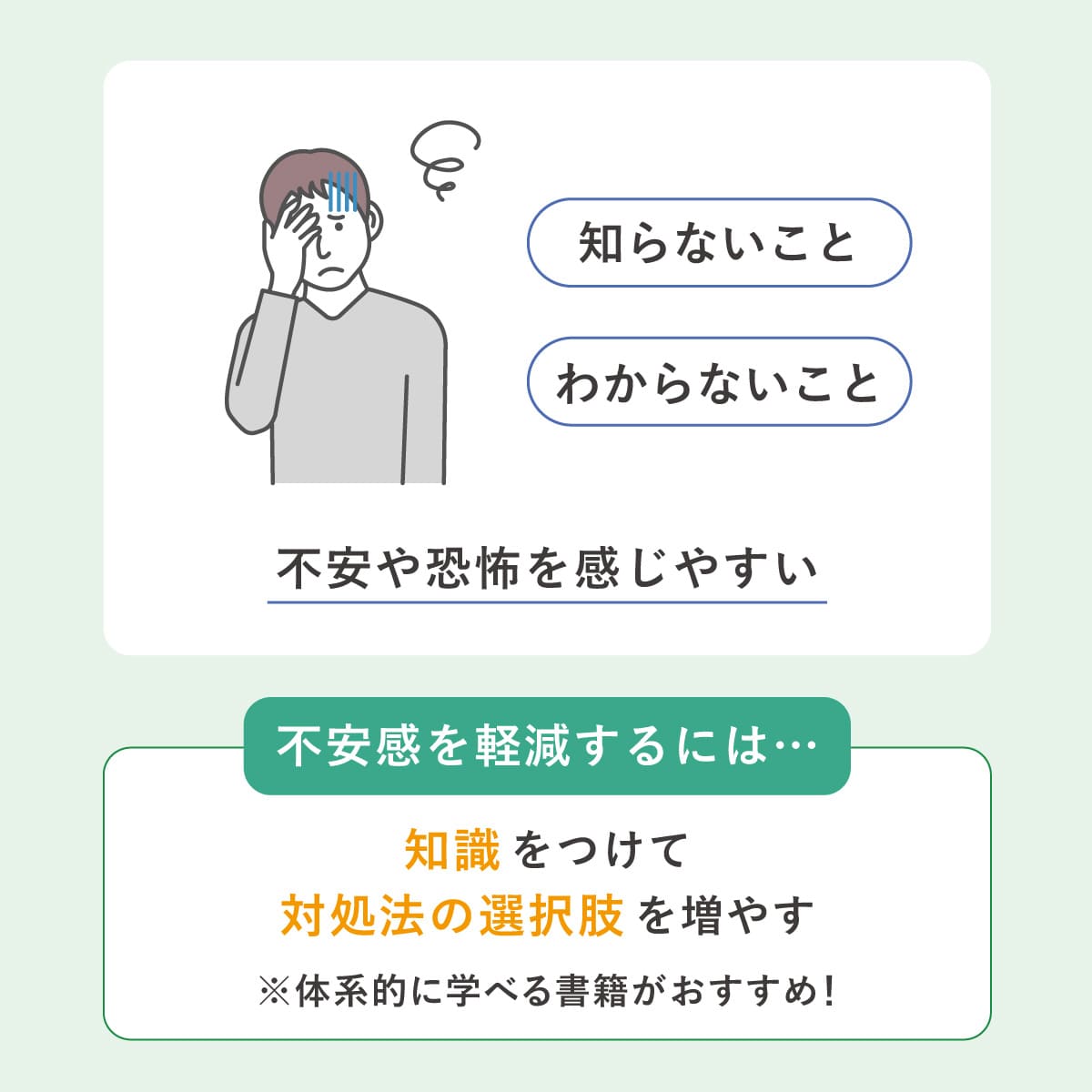

正しい知識をつける

物事をできるだけ正しく柔軟に解釈できる人ほど、メンタルへの影響を最小限に抑えることができる。

人間は知らないことやわからないことに不安や恐怖を感じやすい。そのため、現状の課題やこれから起こりそうなことに対して正しい知識をつけ、対処法の選択肢を増やすことで不安感を軽減できる。

知識のインプットに関しては、自分の好きな方法でOKです。ネットで調べたり、動画を見たりするのもよいですが、自分の知りたい情報しか得られないことも多いので、体系的に学ぶのであれば書籍がおすすめです。

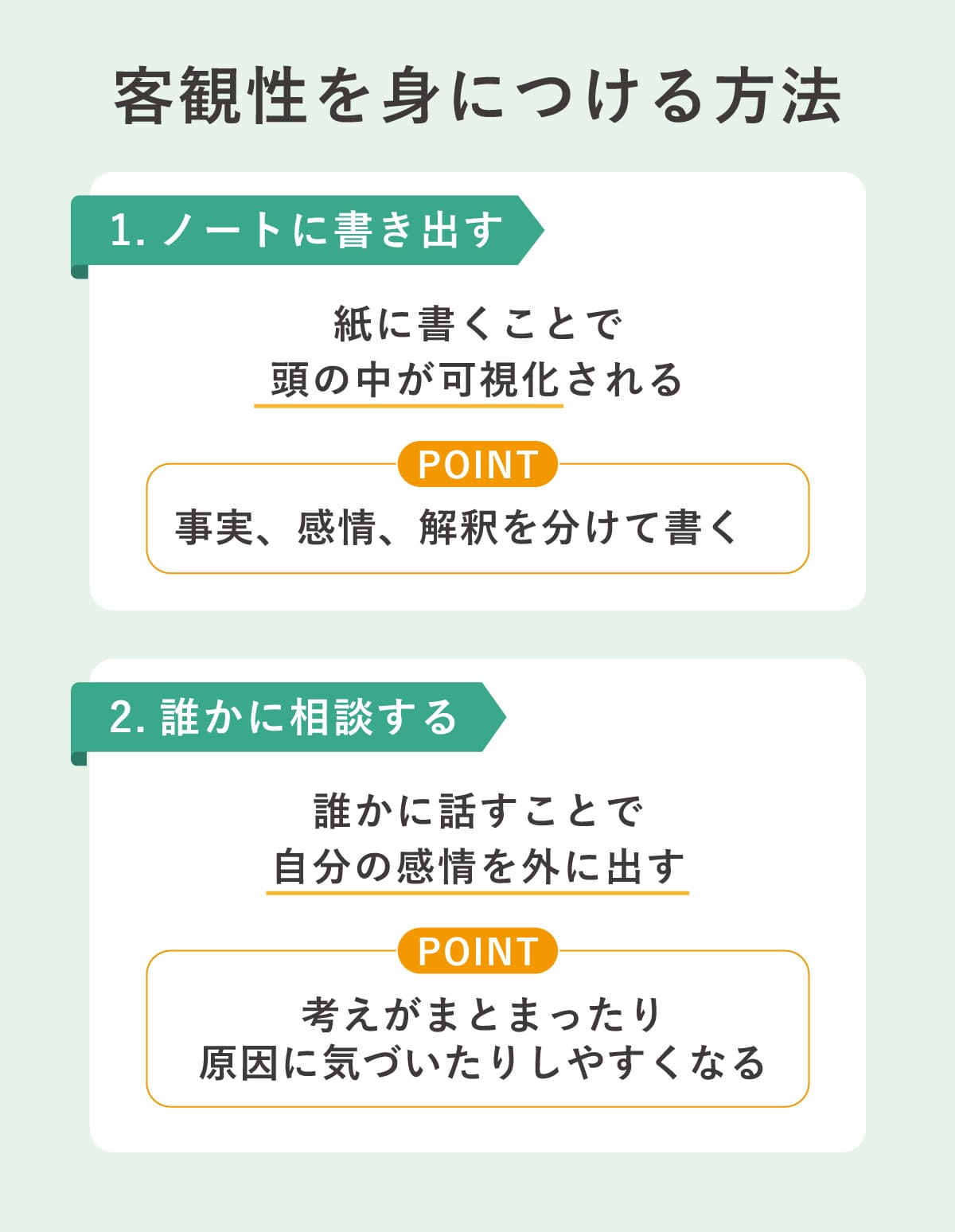

客観性を身につける

嫌なことが起きた瞬間や悩んでいるときは、どうしても視野が狭くなり、正しい行動や考え方ができないことが多い。

客観性を身につけることで、悩みの中にいる自分を一度切り離すことができる。それによって、悩んでいるときには思いつかなかったアイデアや捉え方に気づきやすくなる。

「ノートに書き出す」「誰かに相談する」といった方法は誰でも簡単に実行しやすい。

| ノートに書き出す |

|

| 誰かに相談する | 自分の感情を外に出すだけでも考えがまとまったり、感情の原因に気づいたりすることがある |

ノートに書き出すときは、事実・感情・解釈を切り分けて考えることが重要。

【ノートに書き出すときは事実・感情・解釈を切り分ける】

- 事実:LINEは既読になるけど返信が来ない

- 感情:不安で寂しい気持ちになっている

- 解釈:相手を怒らせてしまったかもしれない

このように書き出すことで「自分が勝手に決めつけているだけかもしれない」と少し冷静になることができる。

ノートに書き出したあとに、「友達が今の自分の立場だったらなんて声をかけるかな?」と考えてみるのも客観性を鍛えるのに有効な方法です。

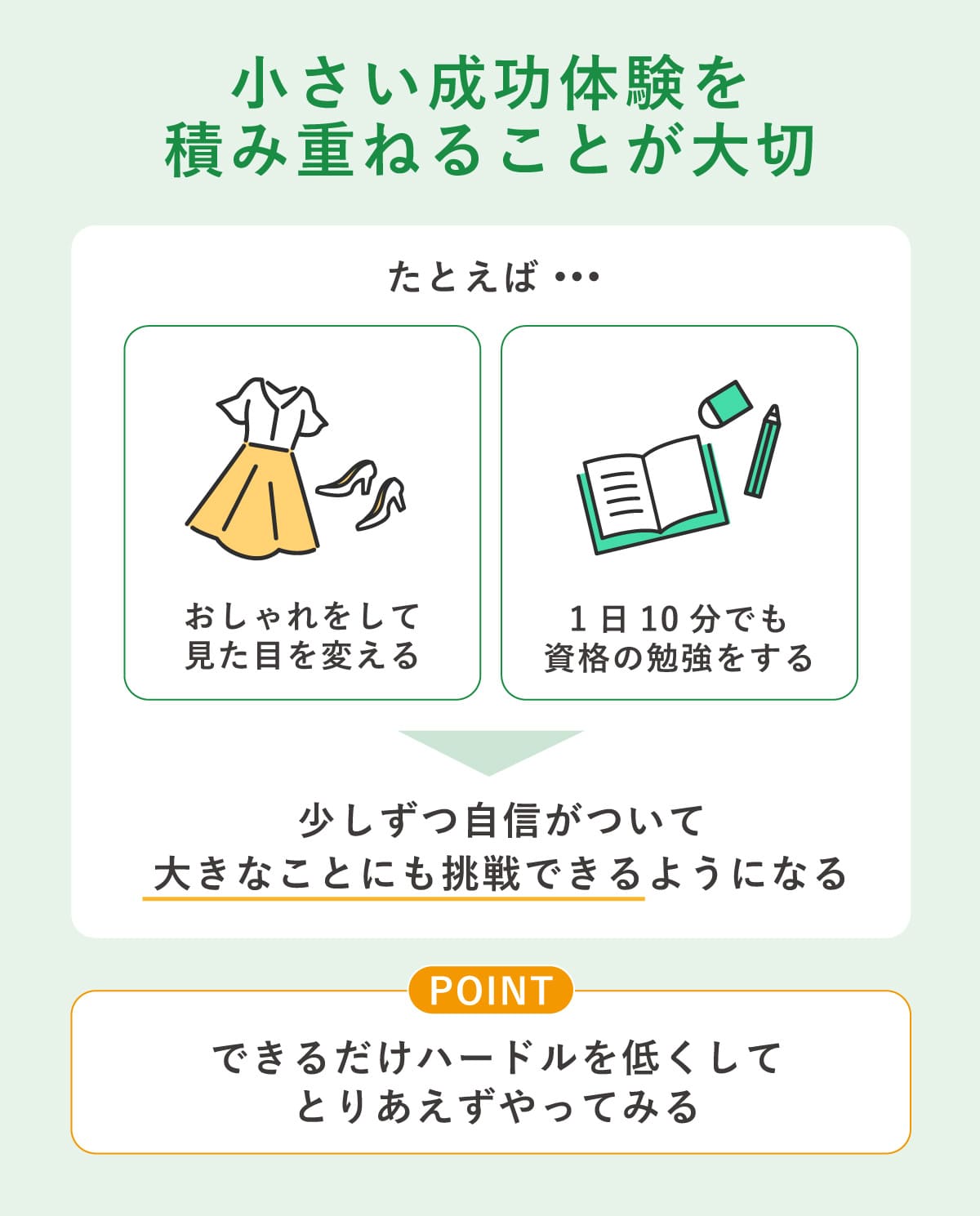

小さな成功体験を積み重ねる

おしゃれをして見た目を変える、1日10分だけでも資格の勉強をしてみるなど、小さな成功体験を積み重ねることで自信が持ちやすくなる。

最初は小さなことでも日々繰り返していると、できることの幅が広がっていき、自然と大きなことにも挑戦できるようになる。いきなり難しいことをやるのではなく、できるだけハードルを低くして、とりあえず始めてみることが重要。

身体を健康に保つ

身体の状態とメンタルには密接な関わりがある。たとえば、頭痛や腹痛で苦しんでいるときに、気持ちがポジティブでメンタルが安定している人はほとんどいない。

メンタルが悪化してから健康に気をつけようと思っても、意欲が低下して実践に移すのがなかなか難しい。そのため、まずは体調を整えることが第一優先。不調が改善されると自然とメンタルが安定することも多い。

また、普段から健康な状態を維持するには「食生活を見直す」「適度な運動を習慣にする」「睡眠のリズムを整える」ことが大切。

好きなことに集中する

自分の心が動く「没頭できること」「お気に入りなこと」に時間と意識を注ぐことで、余計な不安や思考を遠ざけることができる。本を読む・植物を育てる・お菓子をつくるなど、1人時間を充実させることでリフレッシュになる。また、散歩や軽い作業に取り組むことで、ストレスから切り離されて、メンタルの回復につながる。

そうした趣味や作業の際に、自分のお気に入りのアイテムを使うことで、1人時間がさらに楽しくなる。

さらに、悩みや不安で気持ちが沈むときは、そのときにできる作業に1点集中することが有効。ながら作業では没頭することができないため、思考を切り替えることができず、メンタルも回復しづらい。

編集部コメント

自分が好きなことに没頭していると自然と自信がついて、自己肯定感が上がることが多いなと感じます。最近、ずっと気になっていたデスクに変えてその周りにもお気に入りアイテムをおいたことで、没頭する時間がより楽しくなり、気持ちも前向きになった感覚があります。

せっかくお気に入りのアイテムを置くのであれば、すぐに飽きるものではなく、自分に寄り添ってくれて、使うごとに愛着が増していくような物がいいですよね。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

身体を健康に保つために重要な【食・運動・睡眠】

- 食習慣を見直す

- 適度な運動を習慣にする

- 睡眠のリズムを整える

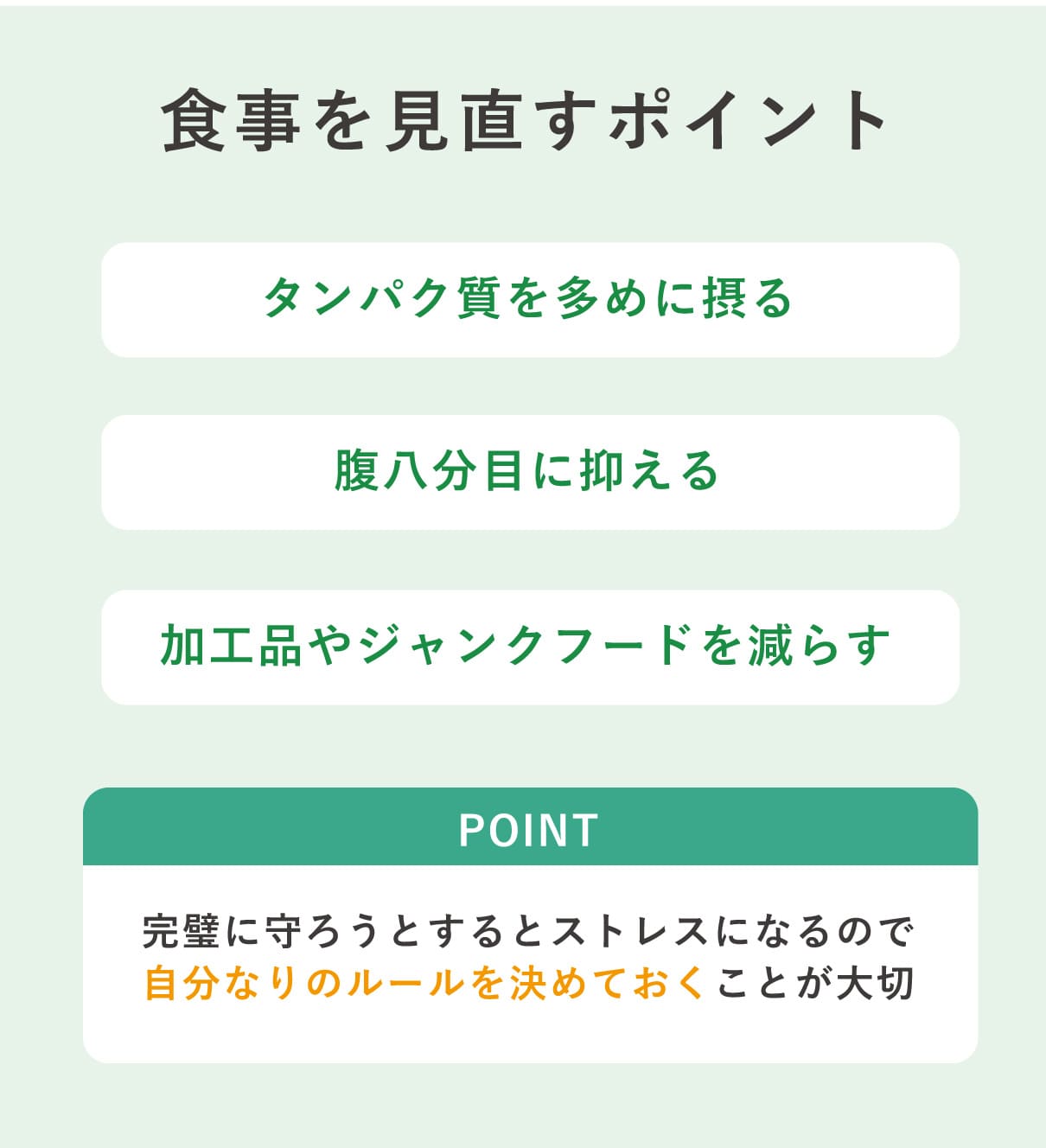

食習慣を見直す

食事に関しては、今の習慣を一気に変えようとするとストレスがかかり、挫折しやすいので、少しずつ変えていくと長く続きやすい。メンタルの観点で最初に意識したいのは以下の3つ。

- タンパク質を多めに摂る

- 満腹になるまで食べない(腹八分目に抑える)

- 超加工食品やジャンクフードを食べる回数を減らす

「絶対に毎日続ける」と思うとストレスになりやすいので、「週に3回は守る」とか「友人との食事や会食のときは好きなものを食べていい」など、自分の中でのルールを決めておくことが大切。

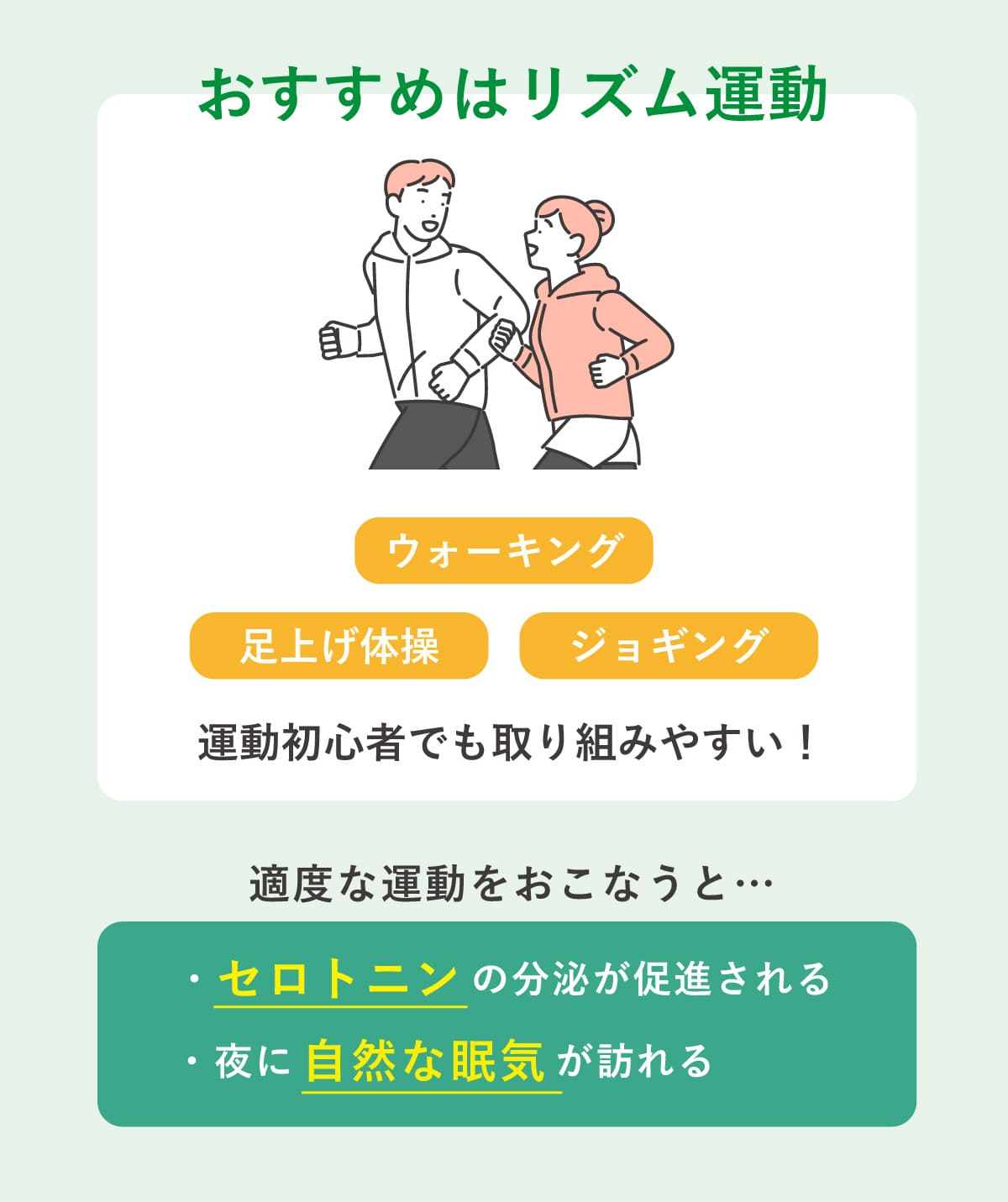

適度な運動を習慣にする

運動習慣の有無も身体の健康や夜の睡眠に大きな影響を与える。適度に身体を動かして疲れることで、夜に自然と眠くなる。

普段から運動習慣がない人や運動が苦手な人におすすめなのがリズム運動。リズム運動がメンタルに与える効果として、幸せホルモンの1つである「セロトニン」の分泌が促進される。ウォーキング・ジョギング・足上げ体操など、運動経験がない人でも取り組みやすいものが多いのもリズム運動の特徴。

また、セロトニンは睡眠ホルモン「メラトニン」の材料になるため、メンタルだけでなく睡眠の質を改善する効果も期待できる。

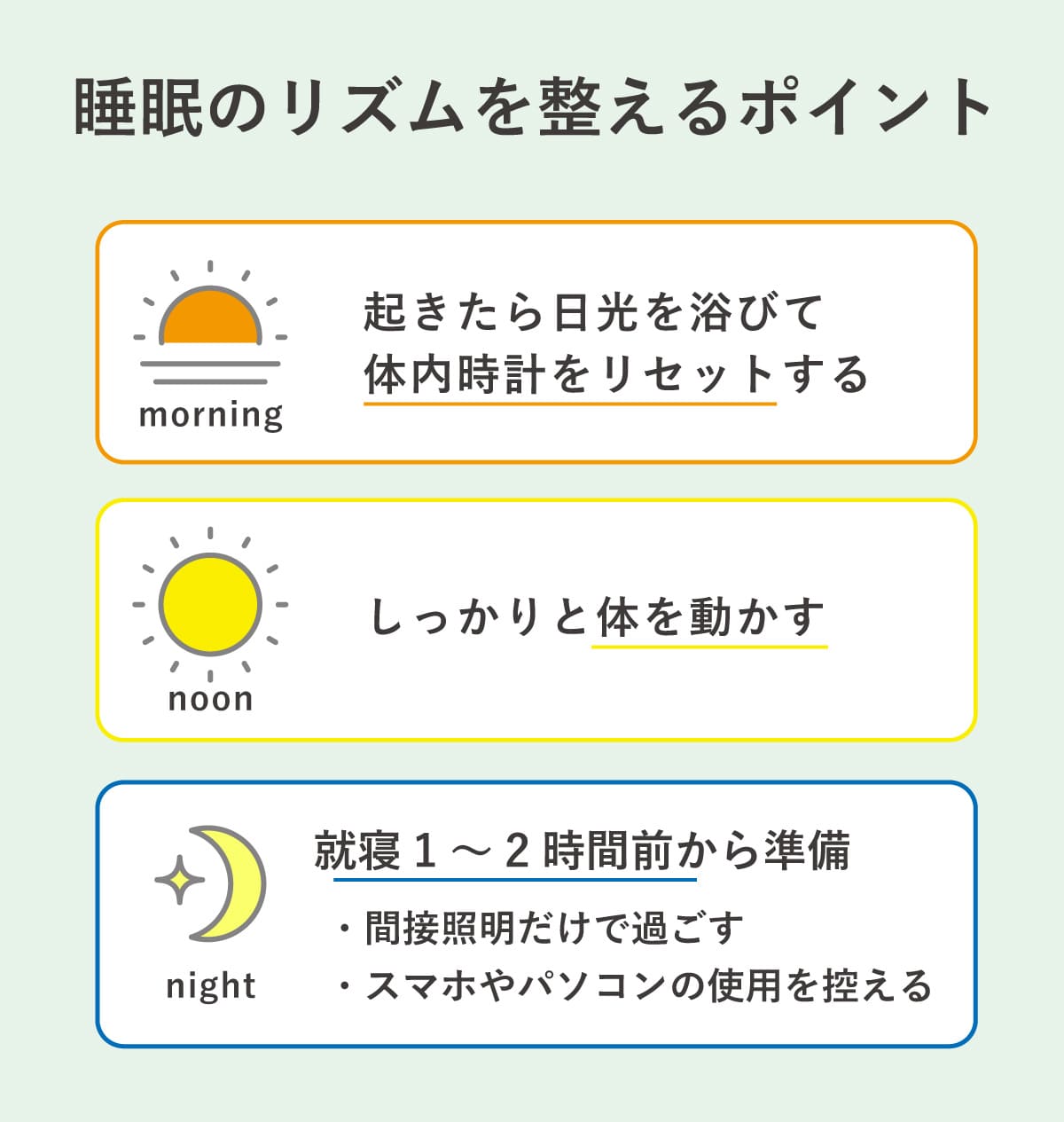

睡眠のリズムを整える

夜の時間は間接照明で過ごす・なるべくスマホを見ないようにするなど、睡眠を促すための時間を意識的につくることが大切。

できれば、就寝の1〜2時間前からこうした準備をしていくことが大切。とくに夜遅くまでスマホやパソコンを使用していると、身体がリラックスモードに切り替わらず、ベッドに入ってもなかなか眠りにつくことができない。

また、朝起きて日光を浴びると体内時計がリセットされ、身体が朝だと認識して活動モードに切り替わる。日中にしっかりと活動モードに入って身体を動かすことで、夜に自然な眠気が誘発されやすくなる。

ストレスを感じたときに気持ちを落ち着かせる方法

- ゆっくりと深呼吸をする

- 自然に触れる

- 心地よいと感じる人・空間・物に触れる

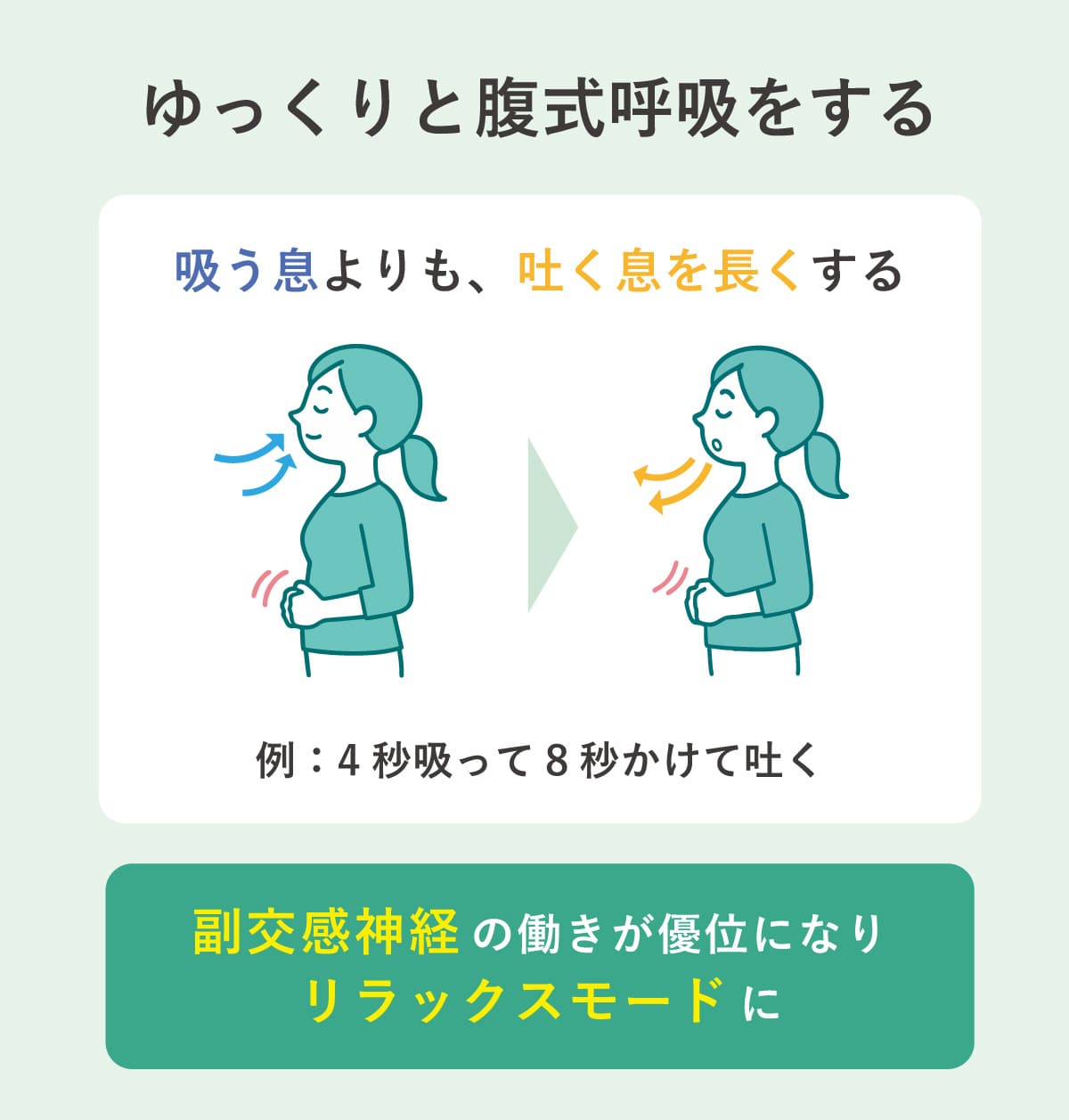

ゆっくりと深呼吸をする

ストレスを感じたり焦ったりしているときは呼吸が浅くなりやすく、この状態が続くことで、集中力・思考力の低下や自律神経の乱れなど、さまざまな悪影響を及ぼす。

そのときに重要なのが、ゆっくりと呼吸をすること。胸式呼吸ではなく腹式呼吸を意識し、吸う息よりも吐く息を長くすることで、副交感神経の働きが優位になり、リラックスモードに入りやすくなる。

自然に触れる

自然がもたらす健康効果については「自然の中で20~30分過ごすことでストレスホルモンが減少した」「免疫細胞であるNK細胞が活性化した」など、さまざまな研究結果が報告されている。すぐに自然に触れるのが難しい場合は、花の画像を見たり、ラベンダー・ヒノキ・ペパーミントなどのリラックス効果がある香りを嗅ぐだけでも、一定の効果があることがわかっている。

心地よいと感じる人・空間・物に触れる

ストレスで気持ちが揺らいだときは、自分が好きな人・空間・物と触れ合うことで、気持ちを落ち着かせ、ポジティブな感情を引き出すことができる。ストレスがあるときに我慢するのは良くないので、苦手な相手との適切な距離を取りつつ、心地よさを感じる人と時間を過ごそう。

1人時間を確保して好きな趣味や空間に没頭することも効果的。悩みや不安が強まったときには、その瞬間にできる作業に1点集中すると一時的にストレスを忘れられる。

また、過度にアクティブだと身体が休まらないので、適度にゆっくりする時間もとろう。ただぼーっとするだけだと嫌なことを思い出してしまうので、自分を支えてくれる・心を落ち着かせてくれる物をそばに置いておくことで、自然と気持ちもリラックスモードに入りやすくなる。

編集部コメント

他人の目を気にしすぎて、「自分をよく見せたい」という見栄の気持ちで物を選んでいると、幸福度も低くなるような気がします。そうではなく、自分らしさのある「心地よい物や空間」で自分を満たすことが大切ではないかと思いました。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

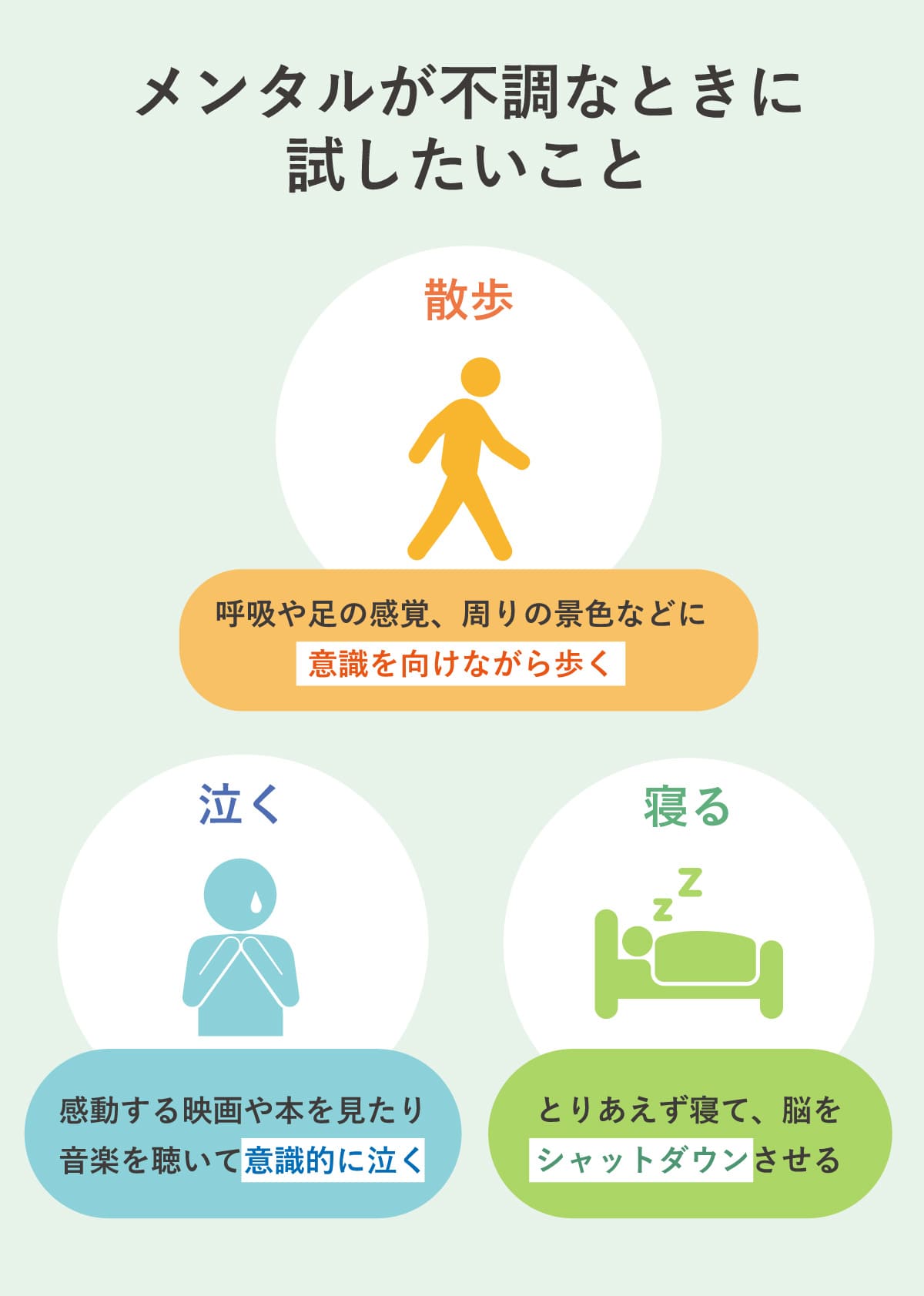

すでにメンタルが不調な人は何から始めたらいい?

すでにメンタルに不調を抱えている場合、運動や新しいことに挑戦するのは、ハードルが高く感じられる。そのような状況のときに試してほしい方法は以下の3つ。

- 散歩をする

- 思い切って泣いてみる

- とりあえず寝る

散歩をする

メンタルが不調なときは余計なことを考えやすいが、散歩をすることで景色・身体の感覚・今後のことなど、別のことを考えるきっかけになる。

スマホを見ながらではなく、呼吸や足の感覚、周りの景色などに意識を向けながら歩くのがポイント。また、太陽の光を浴びながら自然の中を散歩することで、セロトニンの分泌を促進する効果も期待できる。

以下の記事では、散歩やウォーキングで得られる効果をより詳しく紹介。

ウォーキングで健康になろう!効果・正しいやり方・グッズ・消費カロリーを紹介

ウォーキングの効果 誰にでも挑戦しやすいウォーキング。まずはウォーキングをおこなうことで期待できる効果について知ろう。 心肺機能が向上し持久力がアップする 高血.....

思い切って泣いてみる

人間の感情はそれぞれに意味がある機能として備わっており、泣くことによってセロトニンが分泌され、気持ちを落ち着かせる効果がある。

嫌なことを思い出して泣くのではなく、感動する映画や本を見たり音楽を聴いたりして「意図的に泣く」のが大事なポイント。泣くのが苦手な人は無理に泣こうとする必要はないが、泣くことにネガティブなイメージを持って、無理やり我慢している人は意図的に泣いたほうがいい。

とりあえず寝る

嫌なことがあって家に1人で閉じこもっていると、どうしても嫌なことを考えやすくなってしまう。そのようなときはとりあえず寝ることを推奨する。寝ることで脳がいったんシャットダウンされるので、寝て起きたら「あまり気にならなくなった」「いい解決策が浮かんだ」というケースもある。

どうしても眠れない場合は、一時的な対策として睡眠導入剤を使うのも1つの方法(※使用は医師・薬剤師に相談)。

メンタルを強くするうえであまり意味がない行動

メンタルを強くするうえで、実はあまり意味がない行動は以下の通り。

| 性格を変えようとする | 性格は簡単には変わらない。性格を変えようとすると、変わらない自分に強いストレスを感じてしまう |

| 自分ならできると思い込む | 自信を持つのは悪いことではないが、不安を無理に隠そうとするのはよくない |

大事なのは性格を変えるのではなく、環境や行動を変えていくこと。環境や行動が変わらないのに性格だけを変えるのはかなりハードルが高い。

環境や行動は、周りからの影響も受けやすいため、すぐに変えられる可能性がある。こうした変化の積み重ねによって習慣が変わり、結果的に性格が変わることにもつながる。

【習慣化のコツ】

- ハードルを低くする

- とりあえず続ける期間を設ける

性格を変えてメンタルを強くしようと考えるのではなく、悪い習慣を少しずつ減らしていき、よい習慣を増やしていくことでストレスを感じにくい心に変えていくことが大切です。

慢性的なメンタルの不調が続いている場合は病院に行ったほうがいい?

病院に行くかの判断は「日常生活に支障が出ているか」どうかが、基準の1つになる。

たとえば、気分が落ち込む・眠れないといった症状がひどく、「集中力やパフォーマンスが低下している」「不調が長期間続いている」場合は、医療機関への受診が推奨される。また、風邪やインフルエンザのような「原因がわかる不調」ではなく、原因がわからない不調にはメンタル的な問題が関わっていることが多く、すぐには気づきにくい。

そのため、「自分では大したことはないと思っていたが、気づいたら仕事に支障が出るほど調子が悪くなっていた」というケースも見られる。

不調が現れた場合、それが身体的なものなのか精神的なものなのか、考えられる原因はないかを、自分なりに整理することも大切です。

1987年東京都生まれ。高校時代に同級生を自殺で亡くしたことをきっかけに精神科医を志す。2012年東邦大学医学部卒業後、同大学の精神神経科に入局。

精神科や心療内科など多様な医療現場で研鑽を積み、2022年に「メンタルドクタークリニック」を開業。

現在は臨床の傍らYouTuberとしても活動し、精神科やメンタルに関わる情報発信を続けている。総フォロワーは15万人を超え、これまで4冊の著書を執筆。

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@sidow8767