アップサイクルとは、履かなくなったデニムからオリジナルのトートバッグをつくったり、ペットボトルを素敵なプランターに変身させるなど、誰でも気軽に取り組める活動として注目を集めている。

本記事では、アップサイクルの定義や歴史、リサイクルとの違いをわかりやすく解説し、家庭で簡単にできるアイデアや企業の取り組み事例、日本での普及状況と今後の可能性も紹介。

寺井 正幸さん

ごみの学校 運営代表

アップサイクルとは

まずは、アップサイクルの定義や歴史、アップサイクルに取り組むメリットについて解説。

- アップサイクルの定義

- アップサイクルの歴史と注目されている背景

- 地球規模でアップサイクルに取り組むメリット

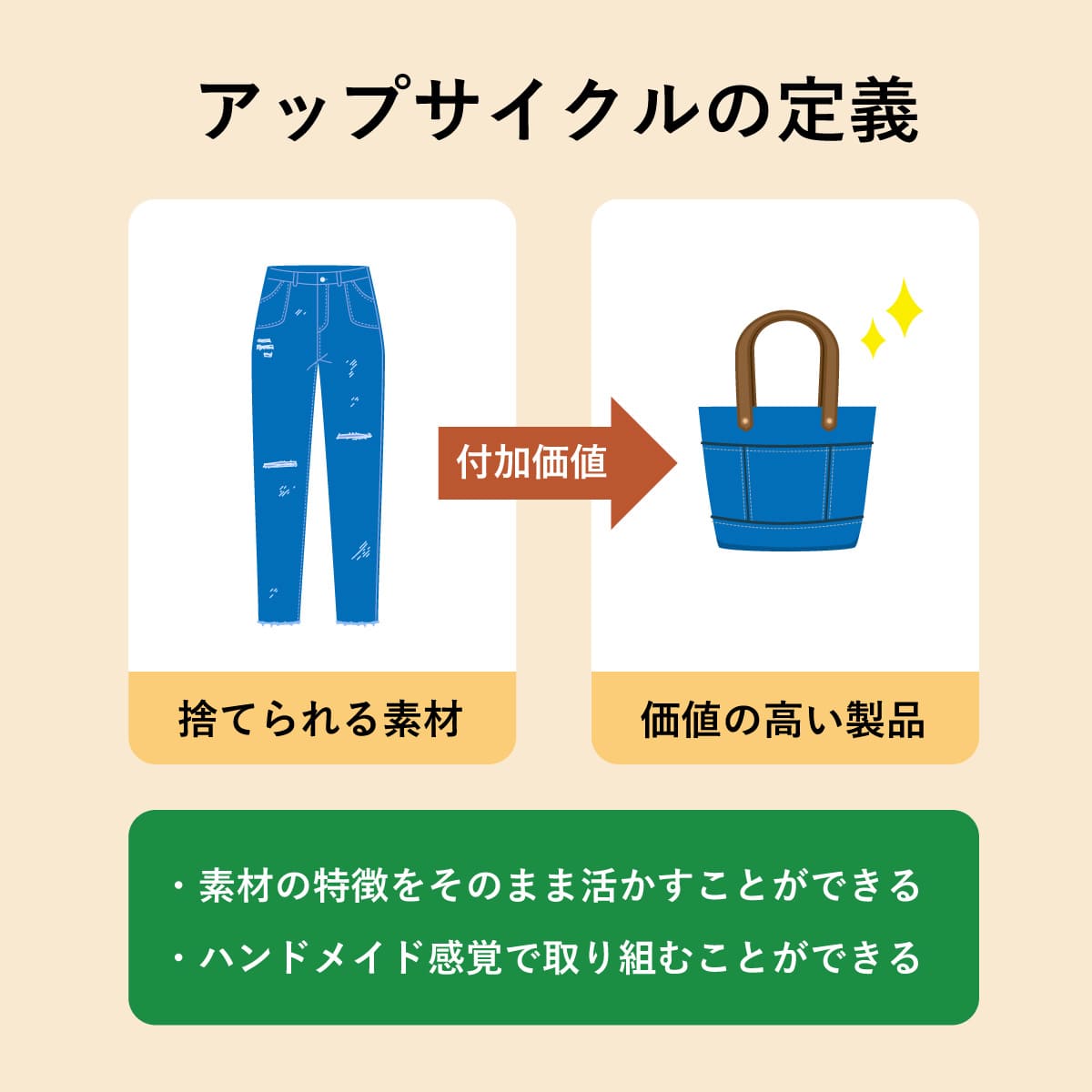

アップサイクルの定義

アップサイクルとは、本来であれば捨てられるはずの製品に付加価値を加え、より価値の高い製品に生まれ変わらせるプロセスや手法のこと。

【アップサイクルの事例】

- 使い古したデニムからトートバッグをつくる

- 捨てられていたガラスをブローチにする

- 不要になった楽器からインテリア雑貨をつくる

※廃棄物の素材や特徴をそのまま活かすのが特徴

リサイクルの場合、専用の機械を使用して再資源化するのが一般的だが、アップサイクルでは機械を使わず、ハンドメイド的な方法で実施されることが多い。そのため、老若男女誰でも取り組みやすい点もアップサイクルの特徴といえる。

また、アップサイクルとリサイクルでは物の捉え方も大きく異なる。リサイクルではプラスチックを素材として捉えるが、アップサイクルでは同じプラスチックでもペットボトルキャップの色や形、触り心地、ストーリーなどさまざまな要素を考慮するのが一般的。

アップサイクルの大きな魅力は、誰でもつくり手になれることです。アーティストが共同でつくった作品や、個人が自分の価値観でつくったもの、夏休みの工作など、幅広い活動がアップサイクルと言えるでしょう。

また、自分らしさを表現したいという欲求に対して、既存商品をカスタマイズしたり、自分なりのアレンジを加えることができるのも、アップサイクルの魅力です。

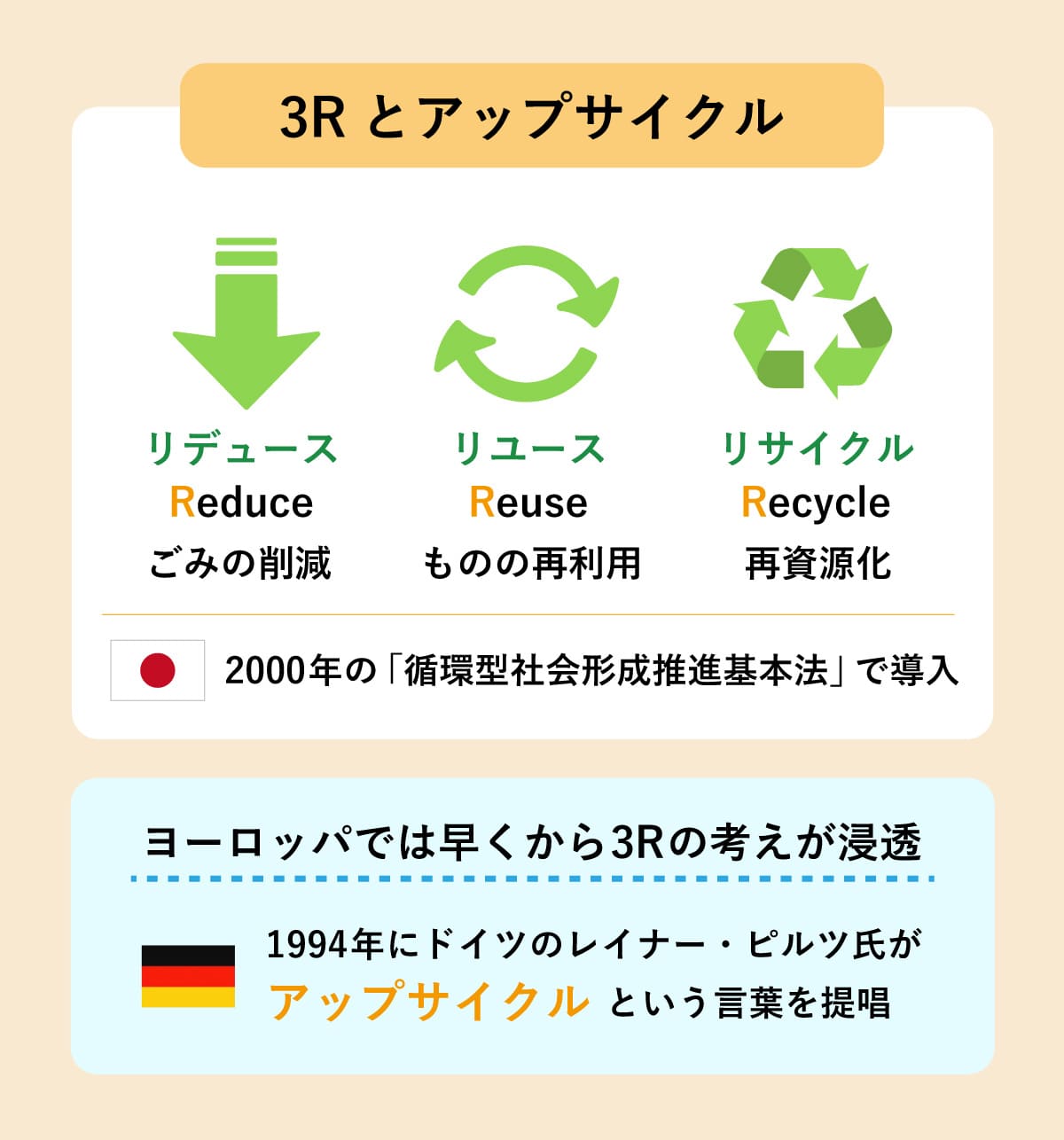

アップサイクルの歴史と注目されている背景

日本では1992年ごろから分別を推進する国策が始まり、ペットボトル分別などの取り組みが本格化。さらに2000年に公布された「循環型社会形成推進基本法」で「リデュース・リユース・リサイクル(3R)」の考え方が導入された。一方、ヨーロッパでは日本よりも3Rの教育が進んでおり、とくにドイツでは、リサイクルやリユースの間に「個人でできるレベルの素材活用がある」という概念が発展していた。

こうした流れの中、1994年にドイツのレイナー・ピルツ氏が「アップサイクル」という言葉を提唱したのが始まりとされている。日本では3Rが定着したあと、リサイクルに出すにはまだ早いと感じる物に対する新たな選択肢として、アップサイクルという言葉が徐々に普及してきた。

また、アップサイクルが注目されるようになったのは、以下のような背景がある。

【アップサイクルが注目される背景】

- 2045年には最終処分場がなくなる可能性がある

- 一般廃棄物の約80%が焼却処理されている(OECD加盟国の中でもっとも高い)

- 自治体におけるごみ処理経費の増加

- 企業における産業廃棄物処理費用の高騰

ほかにも、アップサイクルが広がった理由として個人の関与度の高さがあげられる。一般的なリサイクルの場合、実際に自分で何かをつくり上げるという実感は得にくい。一方、アップサイクルの場合は自分でつくったものをずっと持ち続けることができ、環境問題やごみ問題に対して自分が貢献しているという意識を得やすい。

地球規模でアップサイクルに取り組むメリット

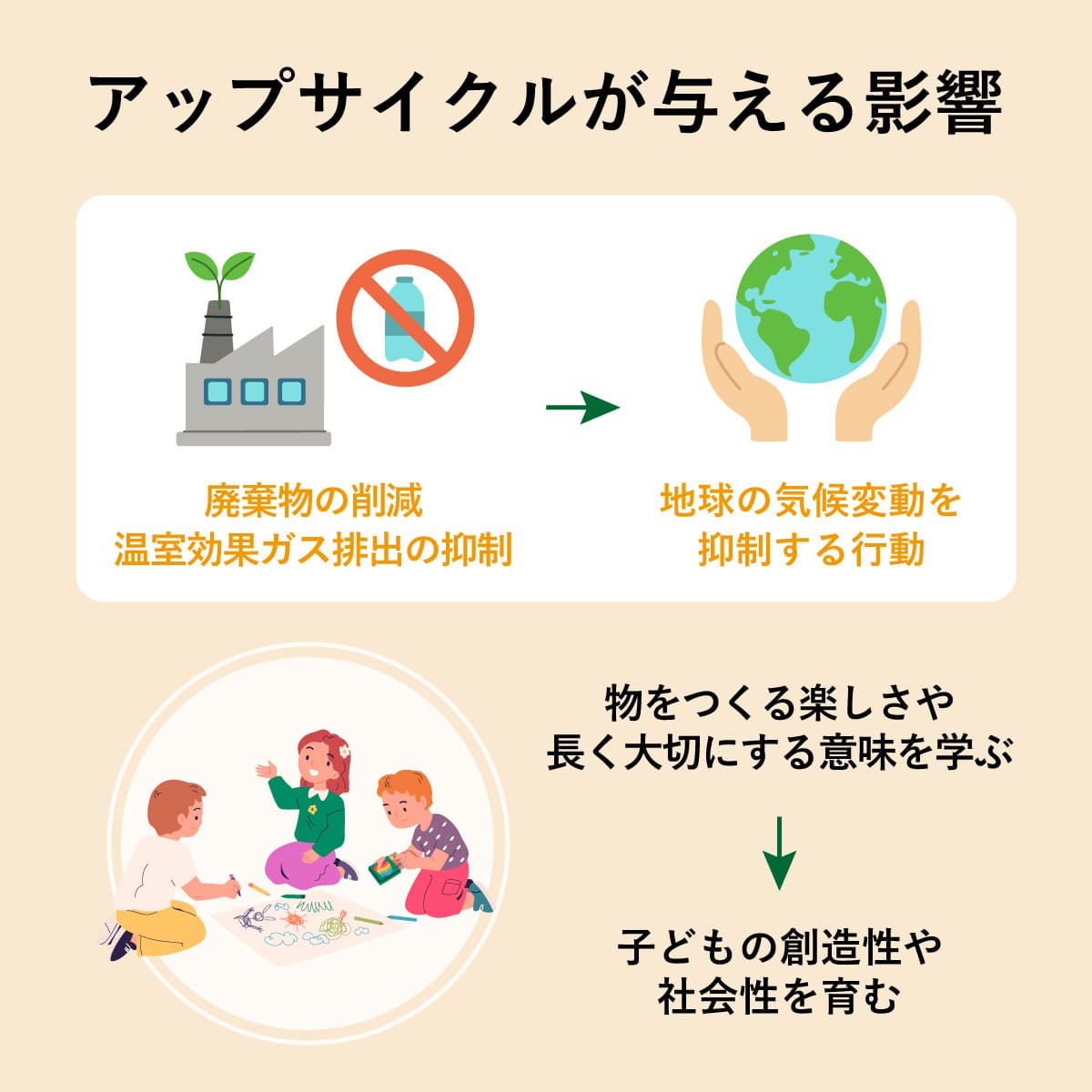

アップサイクルが地球環境に与える影響として「ごみの削減」や「焼却場問題の解決」といった直接的なメリットに加え、「物を大切にする意識を養う」「活動を通じたコミュニティの形成やウェルビーイングの向上」といった社会的な効果も注目されている。

【地球規模でアップサイクルに取り組むメリット】

- 廃棄物の削減につながる

- 温室効果ガスの排出を抑制する

- 天然資源の採掘量を抑制する

- 物を長く大切に使う気持ちを持つようになる

- 子どもの創造性や社会性を育むことができる

たとえば、異業種の人たちが連携して作品を生み出したり、イベントを計画したりするなど、環境問題の枠を超えた価値が生まれている。また、アップサイクルの活動は環境意識の高くない人でも参加しやすく、創作活動の楽しさから始まり、結果的に社会貢献になるという循環を生みやすい。

さらに、「世界の1つだけのオリジナルという価値」と「本来は捨てられる物から新しいものを生み出す価値」が合わさることで、子どもの社会性を高めたり、物を大切にする心を育むきっかけにもつながる。

編集部コメント

「環境によいから」という理由だけではなかなか継続するのが難しいですが、「創作活動を楽しむことが、結果的に環境にもプラスになる」という流れは、すごく継続しやすいと感じました。また、自分が作ったアイテムを長く使うことは「破棄を減らす」という意味で環境によい取り組みと言えますね。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

「もったいない」から生まれた「Sobagni」のアップサイクル

「まだ使えるのに、捨てられてしまう素材」に新しい命を吹き込み、価値ある素材へと生まれ変わらせるSobagniのアップサイクル。それは単に「ごみを減らす」だけでなく、素材や道具に込められた命や想いを尊び、ものを大切にする気持ち、社会や地球に対して責任を果たすという想いを大切にしている。

その取り組みの1つが、アップサイクル素材「Wフェイス」。高級車のインテリアに使われる合成皮革は、裏側にほんの0.1㎜の汚れや傷があるだけで自動車用としては不良品になってしまう。そこで裏面が規格外になったものを、表側と同様に樹脂でコーティングし、リバーシブルで使えるように再加工。両面を樹脂でコーティングしたSobagniオリジナル素材に生まれ変わらせている。

1つの素材を活かすことから始まる小さな循環を、社会全体を支える大きな流れへと育てていくことで、Sobagniは「もったいないの心」を未来の世代へ受け渡している。

アップサイクルとリサイクル・リメイクとの違い

アップサイクルとリメイクには明確な線引きが存在しないものの、リサイクルの場合は「着なくなった洋服から自動車の防音材をつくる」といった、まったく異なる製品につくり変えるケースも多い。

一方、アップサイクルやリメイクは、個人の価値が可視化されやすいのが特徴。たとえば「子ども服をリメイクしてバッグにする」など、家族にとっての思い出の価値もプラスされた製品になる。

| 用語 | 定義 | 例 |

| アップサイクル | 捨てられるものに付加価値をつけて新しい価値を持つ製品として再生。原料や材料に戻すのではなく、製品の素材をそのまま活かす | デニムからトートバッグにする |

| リサイクル | 回収したものを一度資源(原材料)に戻して再利用 | 服をリサイクルして自動車の防音材をつくる |

| リメイク | 不用品を形や用途を変えて再利用する ※価値が必ずしも上がることを求めるわけではない |

古着からバッグやクッションにする |

| リユース | 加工せずに製品をそのまま再利用する | フリマで再利用する 牛乳瓶を回収して再利用する |

| ダウンサイクル | 元の製品よりも価値が下がる形で再度使う | 洋服を雑巾にする |

基本的な定義は存在しているものの、このような価値観は人によって異なるため、アップサイクル・リメイク・リサイクルの住み分けにそれほど意味はない。それぞれの特性や効果を理解し、目的に応じて選択することが重要。

- アップサイクルに適している素材

- 環境負荷で見たアップサイクルとリサイクルの違い

アップサイクルに適している素材

| 素材 | 扱いやすさ | 理由 |

| 布や紙 | ◎ | 機械を使わずハサミで切ることができる |

| プラスチック | 〇 | 熱で溶かして加工できる |

| ガラスや金属 | △ | 熱処理を加えて加工することは可能だが、技術的な難易度は高い |

素材の扱いやすさという観点では、布や紙は機械を使わずハサミで切ることができ、プラスチックは熱で溶かして加工できるため、個人でも扱いやすい素材となっている。ガラスや金属も熱処理を加えて加工することは可能だが、技術的な難易度は高くなるため、アクセサリー制作などの用途に限定される。

ペットボトルキャップを溶かして固める作業を通じて、リサイクルの仕組みを体感的に理解することができます。たとえば、ボトル本体とキャップでは融点が異なるため分別が必要という知識も、実際の作業を通じて自然に身につきます。

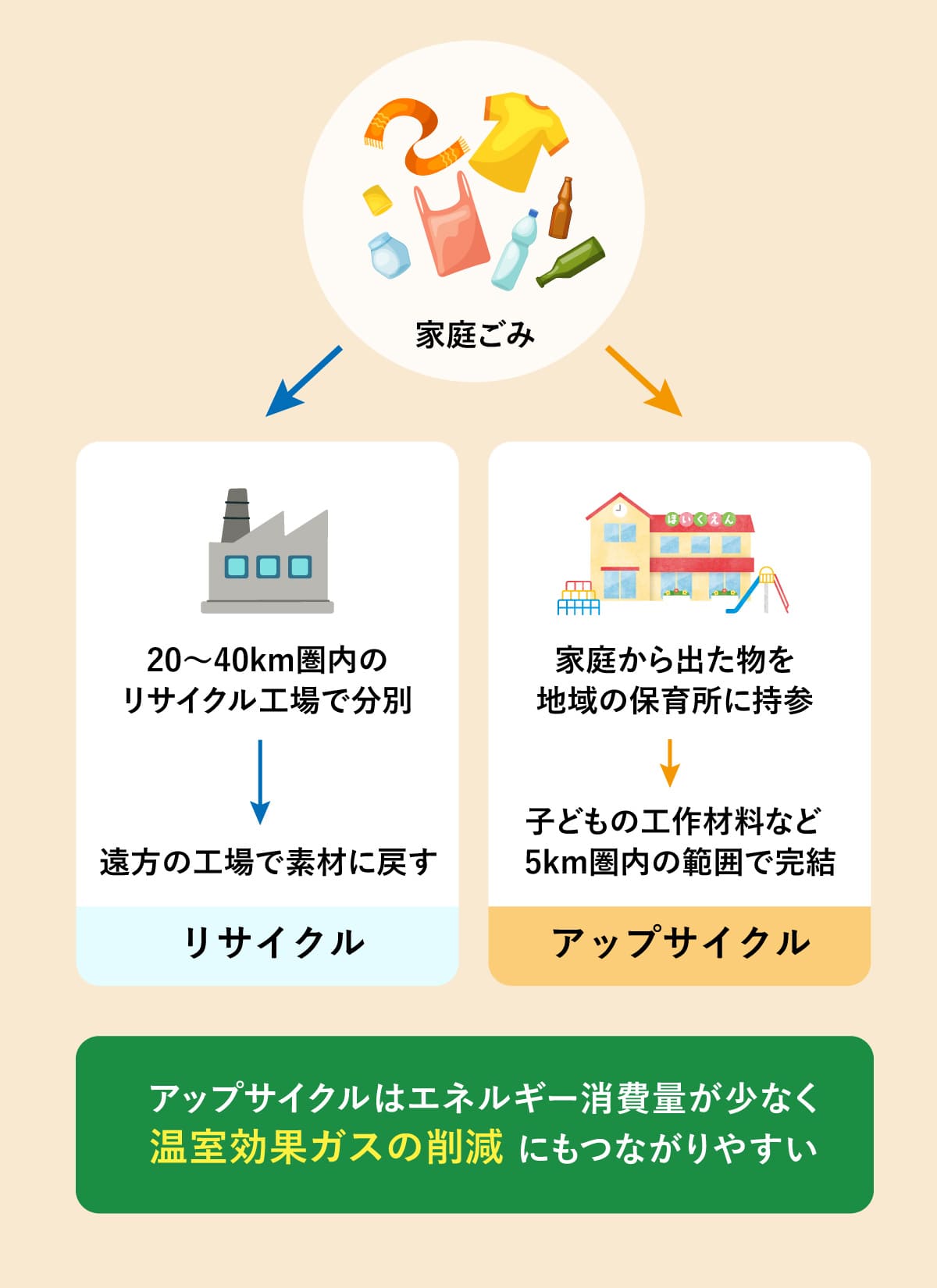

環境負荷で見たアップサイクルとリサイクルの違い

環境負荷の観点でアップサイクルとリサイクルを比較すると、アップサイクルのほうが圧倒的に少ないといえる。

リサイクルの場合、家庭から出た廃棄物を20~40km圏内のリサイクル工場で分別し、さらに遠方の工場で素材に戻すのが一般的な流れ。一方でアップサイクルは、家庭から出た物を地域の保育所に持参して、子どもの工作の材料にするなど、5km圏内の狭い範囲で完結することが多い。

移動距離が短く、大型の機械も使わないため、エネルギー消費量も大幅に削減される。結果として、地球温暖化の原因となっている「温室効果ガス(CO2)」の削減につながる。

アップサイクルの利点として、処理過程の透明性もあげられます。どこでどのように処理されているかが見えやすいため、参加者が活動の意味を見出しやすく、自分事化しやすいというメリットもあります。

家庭で取り組めるアップサイクルのアイデア

普段の生活で消費されている物を使ったアイデアはたくさんある。

【家庭で取り組めるアップサイクルのアイデア】

- コーヒーの豆カスを再利用して消臭剤をつくる

- 着なくなったTシャツをバッグにリメイク

- 空き瓶をフラワーベースに活用する

- 牛乳パックを小物入れにリメイク

- 使用済みペットボトルから子どものおもちゃをつくる

- ペットボトルを半分に切って苗を植えてプランターとして活用する

- 通常は捨てられる部分を使ってスープをつくる

たとえば、「ペットボトルを半分に切って穴を開け、花の苗を植えてプランターとして活用する」などは、比較的取り組みやすい。

ほかにも、玉ねぎの皮や野菜のヘタなど、通常は捨てられる部分を使ってスープをつくる「ベジブロス」も食品のアップサイクルの1つ。野菜の皮やヘタは栄養価が高く、栄養摂取とごみ削減の両方でメリットが得られる。

日本の家庭から排出される燃えるごみの半分以上を生ごみが占めているため、こうした取り組みは環境問題の側面でも非常に大きな意味を持つ。

まずは実際に素材に触れて加工してみることが大切です。素材に触れる時間が長いほど、さまざまな発想が生まれやすくなります。

最近ではSNSに自分の作品を投稿している人も増えており、たとえば、キャップアーティストのCAP AKIRAさんは、ペットボトルのキャップを使ったさまざまなアート作品のつくり方を発信しています。

編集部コメント

一点物のオリジナルアイテムを持つことは「物を大切にする気持ちを育む」ことにもつながるではないかと感じました。さらに、「自分でつくった物」や「思い出の素材を再利用している物」などのストーリーが加わることで、お金では買えない「自分だけのお気に入り」になると思います。

企業のアップサイクルの代表的な事例

| 企業・ブランド | 内容 |

| ホテルマネジメント株式会社(オリックスグループ) | ホテル5館で回収した使用済みアメニティや海洋ごみを再生素材として活用し、アップサイクルして時計を制作 |

| BEAMS 「ReBEAMS」プロジェクト |

経年によって販売できなくなったデッドストック品を、新たな商品にアップサイクル |

| 三越伊勢丹 デニム de ミライ |

履かなくなったリーバイス501を国内外の60以上のブランドやクリエーター、アーティストの手を介し、200型以上の多彩なアイテムにアップサイクル |

| パタゴニア渋谷 ウォーンウェア |

使わなくなったウェアを買取り、リペアやリメイクをほどこして、新しい商品として再販売 |

| ラルフローレン | 生地の端切れを使用したポロベアマスコットづくり。クッション材は海洋ごみからできたリサイクル素材の海洋ペレットを使用 |

| ユニリーバ | 洗剤などのボトルを回収し、カードケースやアクセサリー、オーナメントなどに加工 |

| リゾートトラスト株式会社 | パラグライダーをアップサイクルしたバッグブランドを、地元亀岡市と連携して展開 |

アップサイクルに関する取り組みは多岐にわたり、体験を通じて素材や環境への理解を深めるワークショップを実施している企業も多い。とくに現在は物が溢れ、機能性や品質での差別化が難しくなってきたことから、オリジナル性やユニーク性を求める傾向が強まっている。

また、体験を通して物の価値を伝えることは、ブランドの独自性を打ち出す以外にも、ビジョンや行動に共感してもらい「ファンを獲得する」上で大きな意味を持つ。

編集部コメント

私の周りでも、品質だけでなく「ブランドの想いや取り組み」などを参考にして物を選ぶ人が増えたように感じます。トレンドも大切ですが、最近は、時代に左右されない「付加価値」や「こだわり」の詰まった自分だけのお気に入りを見つけていきたいなと思っています。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

「もったいない」から生まれた「Sobagni」のアップサイクル

「まだ使えるのに、捨てられてしまう素材」に新しい命を吹き込み、価値ある素材へと生まれ変わらせるSobagniのアップサイクル。それは単に「ごみを減らす」だけでなく、素材や道具に込められた命や想いを尊び、ものを大切にする気持ち、社会や地球に対して責任を果たすという想いを大切にしている。

その取り組みの1つが、アップサイクル素材「Wフェイス」。高級車のインテリアに使われる合成皮革は、裏側にほんの0.1㎜の汚れや傷があるだけで自動車用としては不良品になってしまう。そこで裏面が規格外になったものを、表側と同様に樹脂でコーティングし、リバーシブルで使えるように再加工。両面を樹脂でコーティングしたSobagniオリジナル素材に生まれ変わらせている。

1つの素材を活かすことから始まる小さな循環を、社会全体を支える大きな流れへと育てていくことで、Sobagniは「もったいないの心」を未来の世代へ受け渡している。

企業がアップサイクルに取り組むメリット

企業がアップサイクルに取り組むメリットとして「原材料費や廃棄処理費用の削減」「ステークホルダーとの信頼関係の構築」「自社ブランディングや独自性の向上」などがあげられる。

【企業がアップサイクルに取り組むメリット】

- 廃材や余剰資源を活用することによる、原材料費や廃棄処理費用の削減

- 廃棄物を資源に変えることによる環境負荷の軽減

- 廃棄予定だったものに価値を加えることで、持続可能な資源活用が可能

- 環境問題への取り組みによるステークホルダーとの信頼関係の構築

- 自社ブランディングや独自性の向上

- 長期的なファンの獲得とコミュニティの形成

これらに加えて、「長期的なファンの獲得とコミュニティの形成」という効果も期待できる。たとえば、ラルフローレンの「ポロベアマスコット」のワークショップでは、参加者が自分で色を塗るという体験を通じて、商品との関わりを深めている。

また、スターバックスでは「タンブラー部」という活動を実施しており、参加者はオリジナルのタンブラーホルダーをつくることができる。

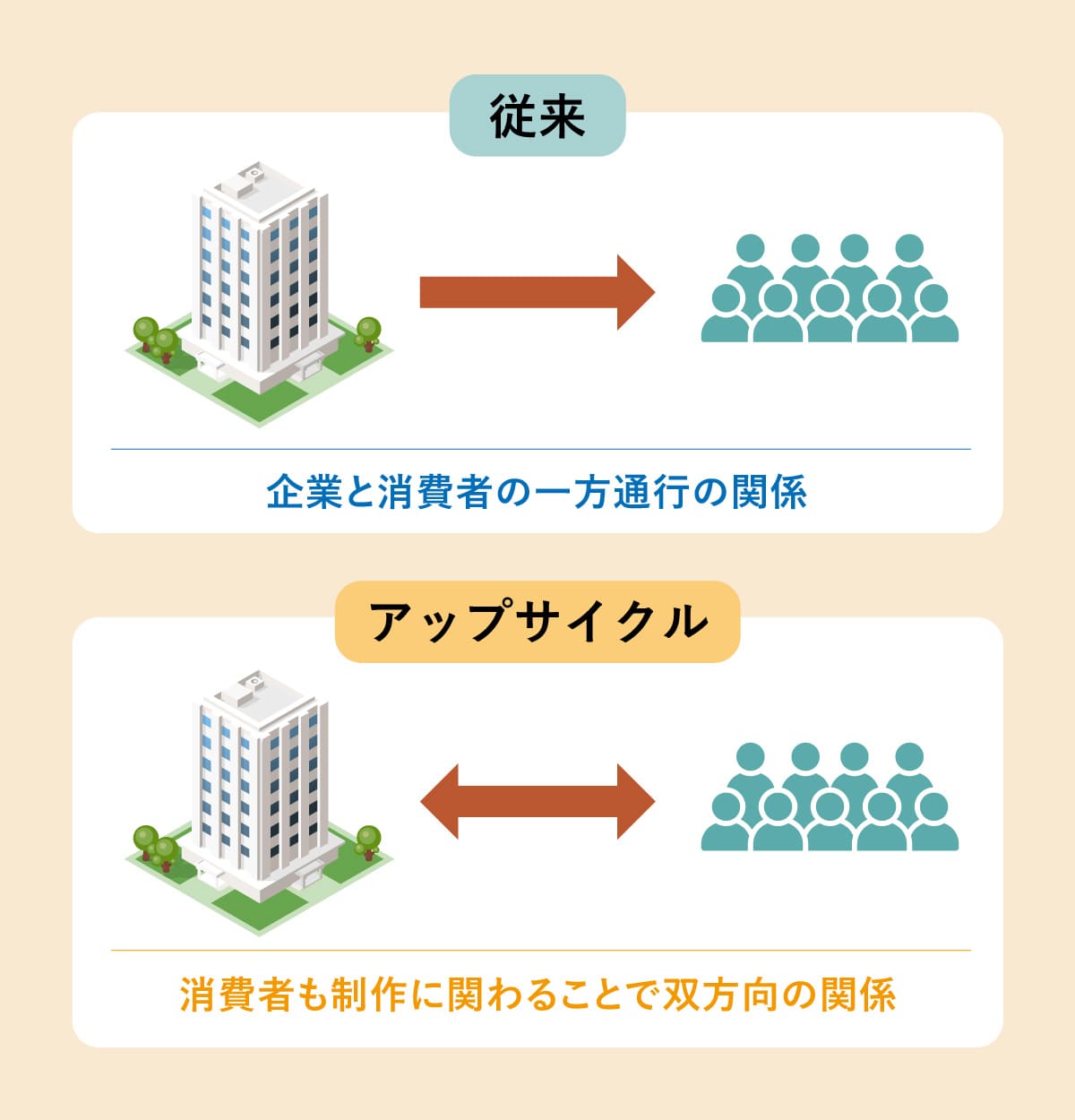

こうした取り組みは、従来の企業と消費者の一方通行の関係ではなく、双方向の関係を築くことができ、制作側として関わることで、より消費者の熱量を高める効果が期待できる。

最近では外部パートナーと連携してワークショップなどを実施する企業も増えています。こうした取り組みは、自社のプロモーションだけでは届かない層に対して、リーチを拡大できる重要な施策といえるでしょう。

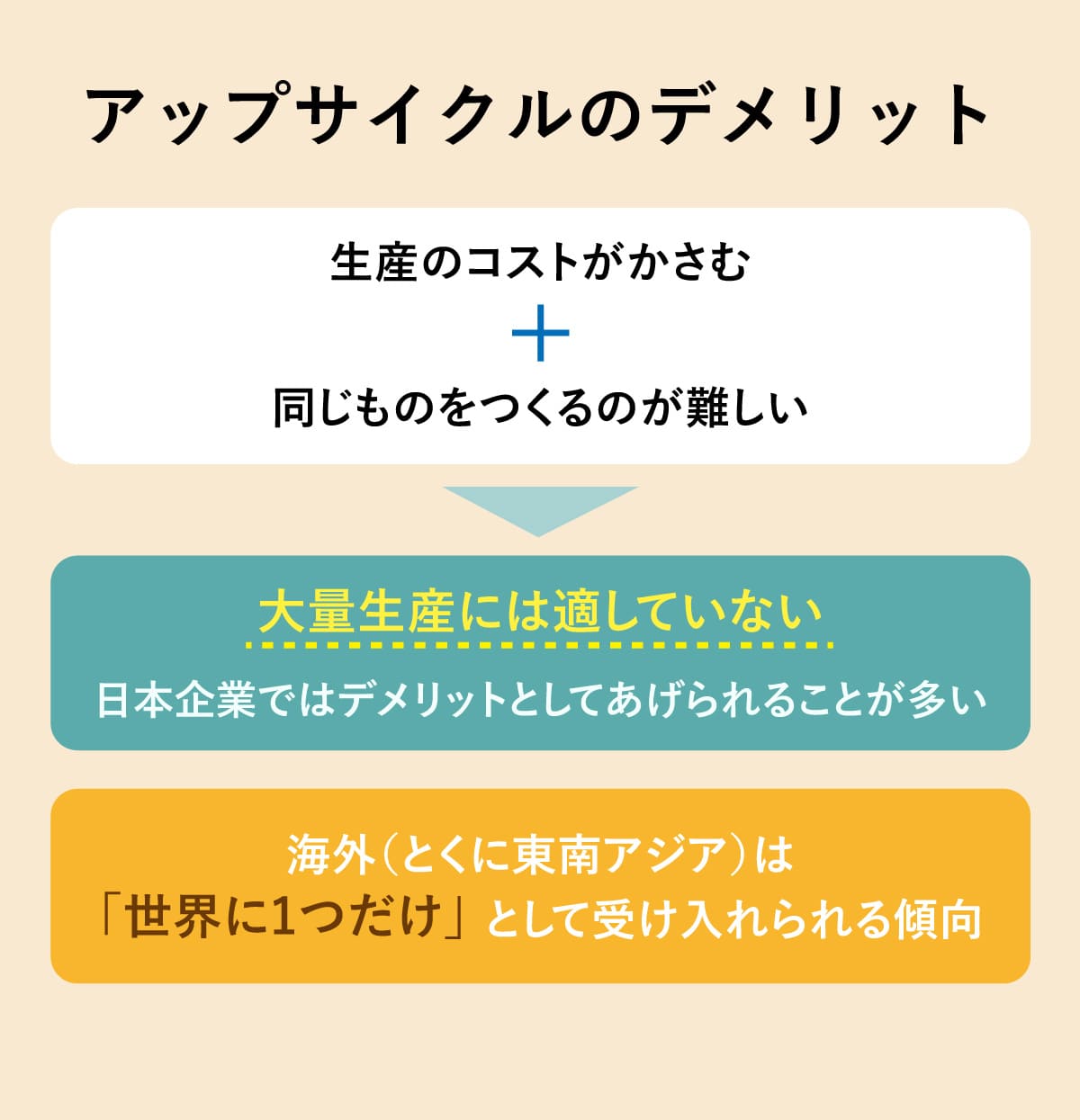

アップサイクルのデメリットや課題

アップサイクルにはメリットだけでなく、デメリットも存在する。

- 材料の安定供給が難しく大量生産には向かない

- コスト(生産の手間や作業時間など)がかさむ

- 個体差(色や形)が生じやすい※

※オリジナル性を出せるという点ではメリットになる

企業がアップサイクルに取り組む際の課題として「生産の手間や作業時間を含めたコストの問題」がもっとも大きく、大量生産には適していない点があげられる。

これらは、品質の安定性が求められる企業が直面する大きな課題といえる。とくに日本企業は高品質な商品を量産化することが重視されるため、デメリットとしてあげられることが多い。

一方、海外(とくに東南アジア)では「世界に1つだけ」として受け入れられる傾向がある。そういった意味では、日本系企業よりも外資系企業のほうが、アップサイクルへの取り組みに理解を得やすい傾向がある。

また、アップサイクルの商品は色や形にばらつきが生じることが多いため、消費者がこうした特性をどこまで許容できるかも課題となる。

アップサイクルの商品に関心がある人たちは、ストーリー性や環境への配慮を重視している傾向があるため、品質のばらつきはそこまで深刻な問題にはならない印象です。ただし、兄弟や友達同士でまったく同じものを購入するのが難しいというデメリットはあります。

アップサイクルに関するQ&A

日本でアップサイクルはさらに普及していく?

現時点では、日本での認知度はそれほど高くないため、よりマス層に普及させる必要があると感じています。

ただし、カーボンフットプリントの表示など、CO2排出量を明記する商品が増加しており、環境への意識は高まりつつあると言えます。また、若い世代が多様性や個人の価値観を重視する傾向が強まっていることも、アップサイクル普及の後押しとなると思っています。

アップサイクルの活動に積極的な国は?

アップサイクルの活動は、ヨーロッパ諸国がとくに積極的です。

ヨーロッパでは国家戦略として資源の循環に取り組んでおり、1970年代から資源循環戦略を掲げ、EU経済圏内で物を長く使うことを重視してきたという背景があります。また、バリ島のポテトヘッドというリゾートホテルでは、ホテル内で発生したごみを使って館内の資材を制作するという面白い取り組みをしています。

日本でアップサイクルへの取り組みが進んでいる地域は?

地域別の取り組み状況では、京都府亀岡市が日本で唯一のレジ袋禁止条例を制定し、マイバッグ持参率98%、マイボトル持参率90%を達成しています。また、神奈川県鎌倉市も環境意識の高い地域として知られており、自治体と市民が一体となって環境配慮の街づくりに取り組んでいます。

1990年亀岡市出身 2013年兵庫県立大学環境人間学部卒業後、株式会社浜田に入社し、企業向けに産業廃棄物処理の提案やセミナーなどを行う。

ビジネスマン・主婦・子どもまでみんながごみのことを正しく知れる場を提供したいと考え「ごみの学校」を立ち上げ、2年で合計4000名にごみに関する講座を実施。Facebookグループ「ごみの学校」でも3,000名超えのコミュニティを運営している。