SDGsは、地球の環境を守り、貧困や格差をなくして誰もが安心して暮らせる未来をつくるために決められた国際的な目標。日本でも多くの取り組みが進められているが、まだまだ課題が残っている分野もある。

本記事では、SDGsが必要とされる理由や17の目標の内容、日本の現状と課題をわかりやすく解説し、生活の中で私たちにできることや、政府や企業の取り組みも紹介。

この記事の監修者

三宅 香さん

どうしてSDGsが必要なの?

- 先進国も途上国も一緒になって問題解決に取り組むため

- 世界の課題に1一人ひとりが意識を持つため

先進国も途上国も一緒になって問題解決に取り組むため

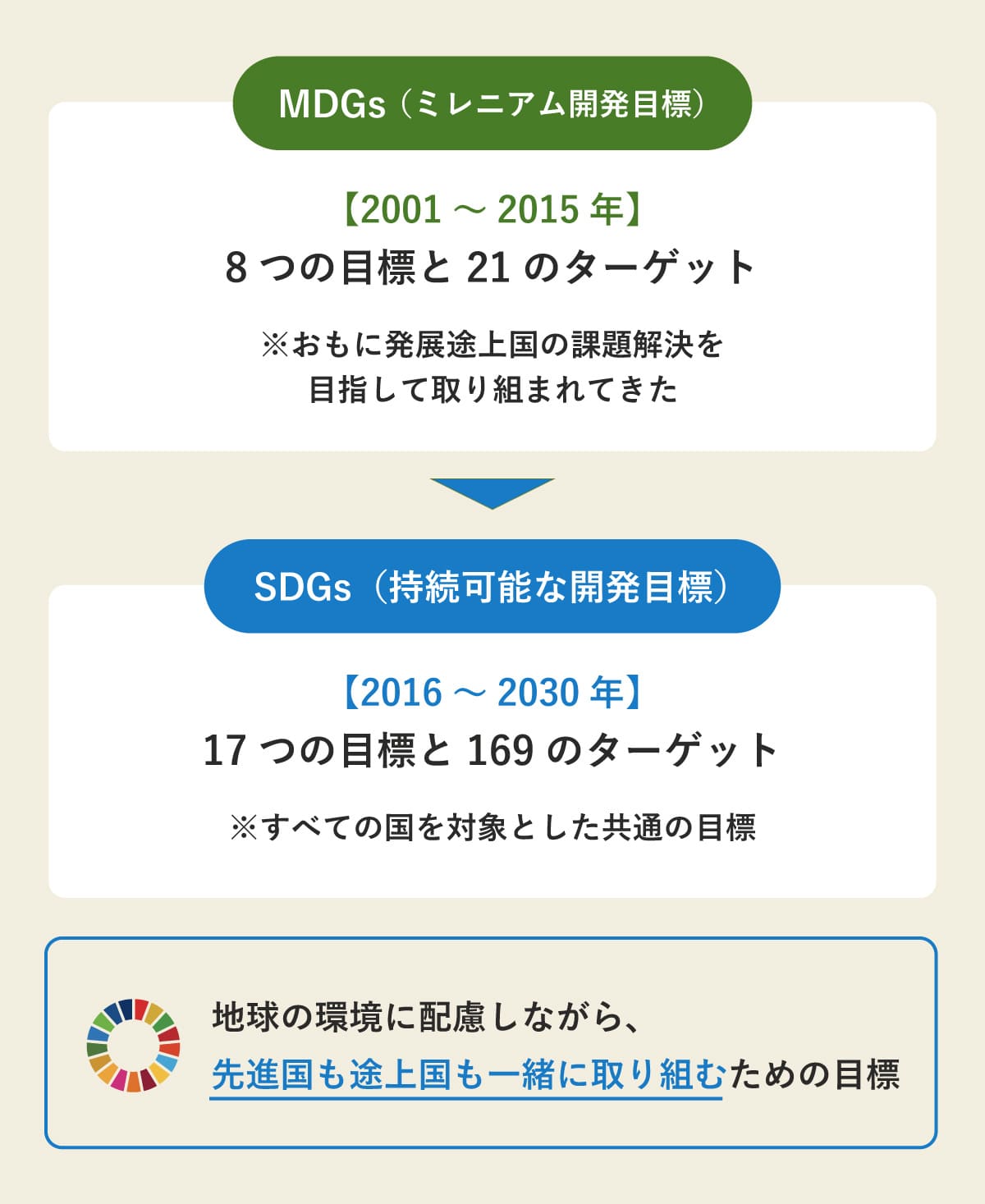

「SDGs(持続可能な開発目標)」は、2015年に国連サミットで決められた、2030年までに世界全体でよりよい未来をつくるための目標。それ以前の2000年から2015年までは「MDGs(ミレニアム開発目標)」という国際目標が存在しており、おもに発展途上国の課題解決を目指して8つの目標に取り組んできた。

| 8つの目標 | 21のターゲット |

| 1.極度の貧困と飢餓の撲滅 | 【ターゲット1.A】 1990年から2015年までに、1日1ドル未満で生活する人々の割合を半減させる 【ターゲット1.B】 女性や若者を含め、完全かつ生産的な雇用とすべての人々のディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を達成する 【ターゲット1.C】 1990年から2015年までに、飢餓に苦しむ人々の割合を半減させる |

| 2.普遍的な初等教育の達成 | 【ターゲット2.A】 2015年までに、すべての子どもたちが、男女の区別なく、初等教育の全課程を修了できるようにする |

| 3.ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上 | 【ターゲット3.A】 できれば2005年までに初等・中等教育において、2015年までにすべての教育レベルで、男女格差を解消する |

| 4.幼児死亡率の引き下げ | 【ターゲット4.A】 1990年から2015年までに、5歳未満の幼児の死亡率を3分の2引き下げる |

| 5.妊産婦の健康状態の改善 | 【ターゲット5.A】 1990年から2015年までに、妊産婦の死亡率を4分の3引き下げる 【ターゲット5.B】 2015年までに、リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)の完全普及を達成する |

| 6.HIV/エイズ、マラリア、その他の疫病のまん延防止 | 【ターゲット6.A】 2015年までに、HIV/エイズのまん延を阻止し、その後、減少させる 【ターゲット6.B】 2010年までに、必要とするすべての人々は誰もがHIV/エイズの治療を受けられるようにする 【ターゲット6.C】 2015年までに、マラリアその他の主要な疾病の発生を阻止し、その後、発生率を下げる |

| 7.環境の持続可能性の確保 | 【ターゲット7.A】 持続可能な開発の原則を各国の政策やプログラムに反映させ、環境資源の喪失を阻止し、回復を図る 【ターゲット7.B】 生物多様性の損失を抑え、2010年までに、損失率の大幅な引き下げを達成する 【ターゲット7.C】 2015年までに、安全な飲料水と基礎的な衛生施設を持続可能な形で利用できない人々の割合を半減させる 【ターゲット7.D】 2020年までに、最低1億人のスラム居住者の生活を大幅に改善する |

| 8.開発のためのグローバル・パートナーシップの構築 | 【ターゲット8.A】 開放的で、ルールに基づいた、予測可能でかつ差別のない貿易および金融システムのさらなる構築を推進する 【ターゲット8.B】 後発開発途上国の特別なニーズに取り組む 【ターゲット8.C】 内陸開発途上国および小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む 【ターゲット8.D】 開発途上国の債務に包括的に取り組む 【ターゲット8.E】 製薬会社との協力により、開発途上国で必須医薬品を安価に提供する 【ターゲット8.F】 民間セクターとの協力により、情報通信技術をはじめとする先端技術の恩恵を広める |

MDGsの課題を引き継ぎ、さらに発展させたSDGsは、先進国も途上国も関係なくすべての国を対象とした共通の目標。「誰一人取り残さない」を合言葉に、気候変動や貧困、飢餓といった地球規模の問題に、国や地域を超えて協力しながら取り組むことを目的にしている。

世界の課題に1人ひとりが意識を持つため

世界規模の深刻な課題の1つに気候変動があげられる。人間の活動によって大量に排出された二酸化炭素(CO2)が大気にたまり、地球に熱がこもる「温室効果」が強まり、気温が上がっている。

その結果、猛暑や豪雨など異常気象が増えている。気温上昇は私たちが身近に感じやすいが、日本や世界にはさまざまな問題が存在している。

【おもな問題の例】

- 世界では9人に1人(約8億人)が飢餓で苦しんでいる

- 2023年と2024年の2年連続で、猛暑日の最高記録を更新している

- 世界では約2億5,000万人の子どもが学校に通えていない

- 世界人口の約9.3%にあたる7億1,900万人が1日わずか2.15ドルで暮らしている

- 日本では約464万トン(東京ドーム3.7個分)の食品ロスが発生している

たとえば、世界では約8億人が飢餓に苦しんでおり、約2億5,000万人の子どもが学校に通えていない。

こうした課題は1つの国だけでは解決できない。だからこそ世界中が同じ目標(SDGs)を共有し、政府や企業、市民社会、そして私たち一人ひとりが力を合わせることが必要になる。

日本でも2023年、2024年と猛暑日の最高気温が続けて更新され、40度を超える地域も出てきました。気候変動の深刻さを、身近に感じた方も多いのではないでしょうか。

気候変動だけでなく、世界には貧困や飢餓、ジェンダー格差など、解決すべき課題が数多く存在します。これらに力を合わせて取り組むために作られた目標がSDGsです。

SDGsの17の目標

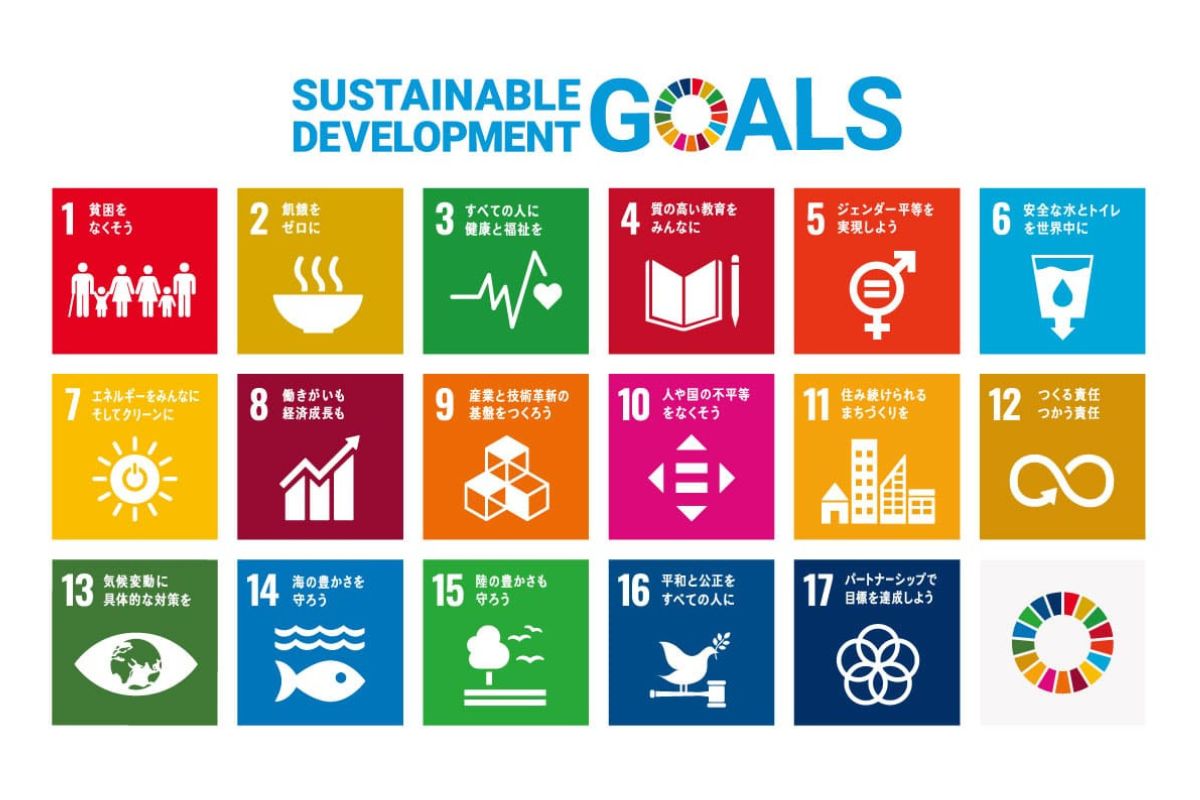

SDGsの目標は「人間(People)」「豊かさ(Prosperity)」「地球(Planet)」「平和(Peace)」「協力(Partnership)」の5つのカテゴリに分けられ、そこに紐づく17の目標が存在する。

| 5つのP | 説明 | 目標 |

| People(人間) | すべての人々の尊厳と平等を確保し、貧困や飢餓を終わらせ、健康と教育を保障する | 1.貧困をなくそう 2.飢餓をゼロに 3.すべての人に健康と福祉を 4.質の高い教育をみんなに 5.ジェンダー平等を実現しよう 6.安全な水とトイレを世界中に |

| Prosperity(豊かさ) | すべての人が豊かで充実した生活を送り、経済的・技術的進歩が自然と調和するよう促進する | 7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに 8:働きがいも経済成長も 9:産業と技術革新の基盤をつくろう 10:人や国の不平等をなくそう 11:住み続けられるまちづくりを |

| Planet(地球) | 地球の自然資源や気候を保護し、環境の持続可能性を守る | 12:つくる責任 つかう責任 13:気候変動に具体的な対策を 14:海の豊かさを守ろう 15:陸の豊かさも守ろう |

| Peace(平和) | 恐怖や暴力のない平和で公正な社会を築く | 16:平和と公正をすべての人に |

| Partnership(パートナーシップ) | 世界中のあらゆるステークホルダーが協力し、目標達成に向けて連携する | 17:パートナーシップで目標を達成しよう |

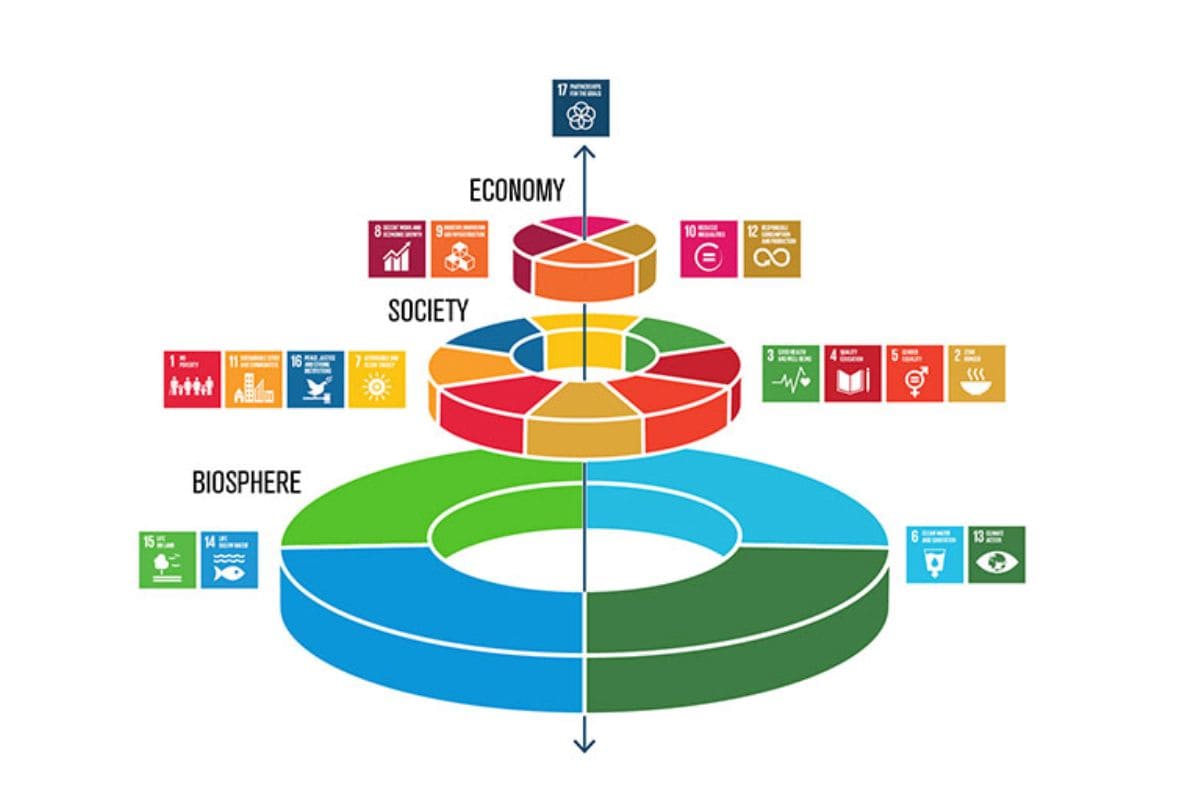

これらの目標は1つずつ独立しているのではなく、互いに深く関連している。その関連性を理解するうえで役立つのが、各目標のつながりを“ウェディングケーキ”に見立てて表した「ウェディングケーキモデル」という考え方。

1番下の土台部分には地球の「環境」があり、その上に「人々の暮らし(社会)」、さらにその上に「経済」が重なっている。これは優劣や重要度を表すものではないが、土台となる「環境」の部分が崩れると、人々の健康や暮らし、さらには経済活動にも深刻な影響を及ぼすことになる。

編集部コメント

ウェディングケーキモデルを見ると、健康な地球環境によって、私たちの暮らしや経済が成り立っているということがわかります。「環境のために何かをやる」と考えると難しいですが、「物を大切に使い、できるだけ無駄な廃棄を減らす」など、できることから始めていくのが大切ですね。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

一生モノを身近にする「Sobagni」のSDGs

Sobagniが考えるSDGsは「物を大切に長く使うこと」。長く使い続けることで資源を守り、廃棄を減らすことが日本らしいエシカルであり、未来を守る第一歩につながる。

その想いを伝えるため、Sobagniは自治体・教育機関・地域団体と連携し、学びの機会を広げている。アップサイクル素材を活用したペンケース作りのワークショップでは、「工夫次第で素材は生まれ変わり、新たな価値を生む」という気づきを提供。ものづくりの楽しさや作品への愛着を通じて、自然と「ものを大切にしたい」という気持ちが芽生える場をつくっている。

一生モノを、より手軽に、より身近にすることで、社会課題を「生活の中で解決できる」身近なテーマにすることが、Sobagniの役割であり、SDGsの活動の基盤となっている。

日本のSDGsの達成状況と課題

- 10年間の推移と先進国との比較

- 評価されている項目と課題がある項目

10年間の推移と先進国との比較

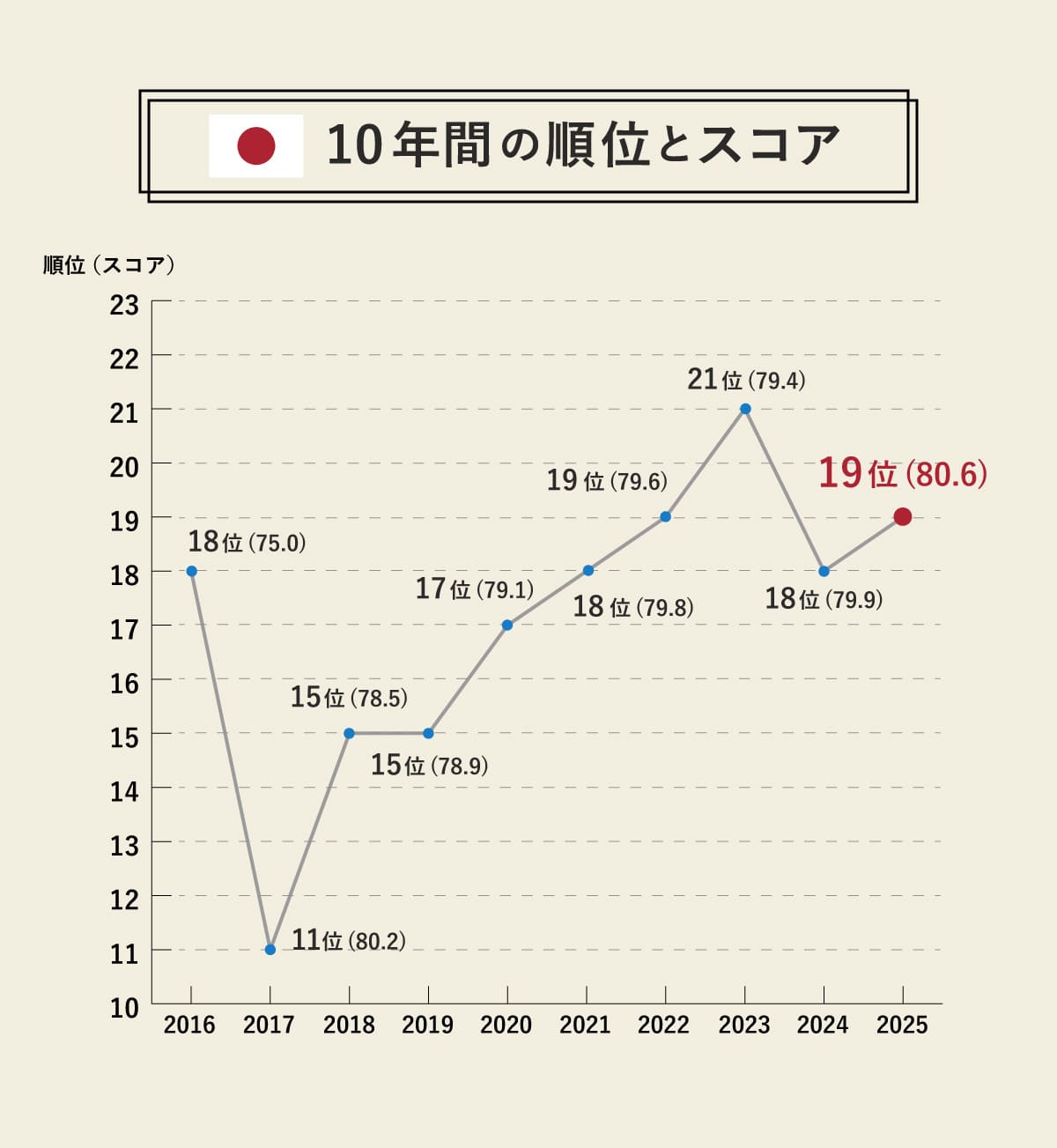

「Sustainable Development Report 2025(SDGsの報告書)」が公表している日本の目標達成度ランキングは167カ国中19位で、ここ数年はほぼ横ばいで推移している。

ほかの先進国と比較してみると、日本はG7の中で中間あたりに位置しており、欧州の順位が比較的高い。ちなみに、達成度ランキングではフィンランドが3年連続で1位を維持している。

| ほかの先進国との比較 | SDGsスコア | 世界順位 |

| 日本 | 80.66 | 19位 |

| アメリカ | 75.19 | 44位 |

| カナダ | 79.17 | 25位 |

| イギリス | 81.85 | 11位 |

| フランス | 83.14 | 5位 |

| ドイツ | 83.67 | 4位 |

| イタリア | 80.26 | 22位 |

ただし、国や地域によって政治的要因・地政学リスクなどのさまざまな条件が違うため、単純な数字で比較してもあまり意味はない。政策が上手くいっている国や地域の取り組みを参考にして、日本でもできることを考えるのが重要。

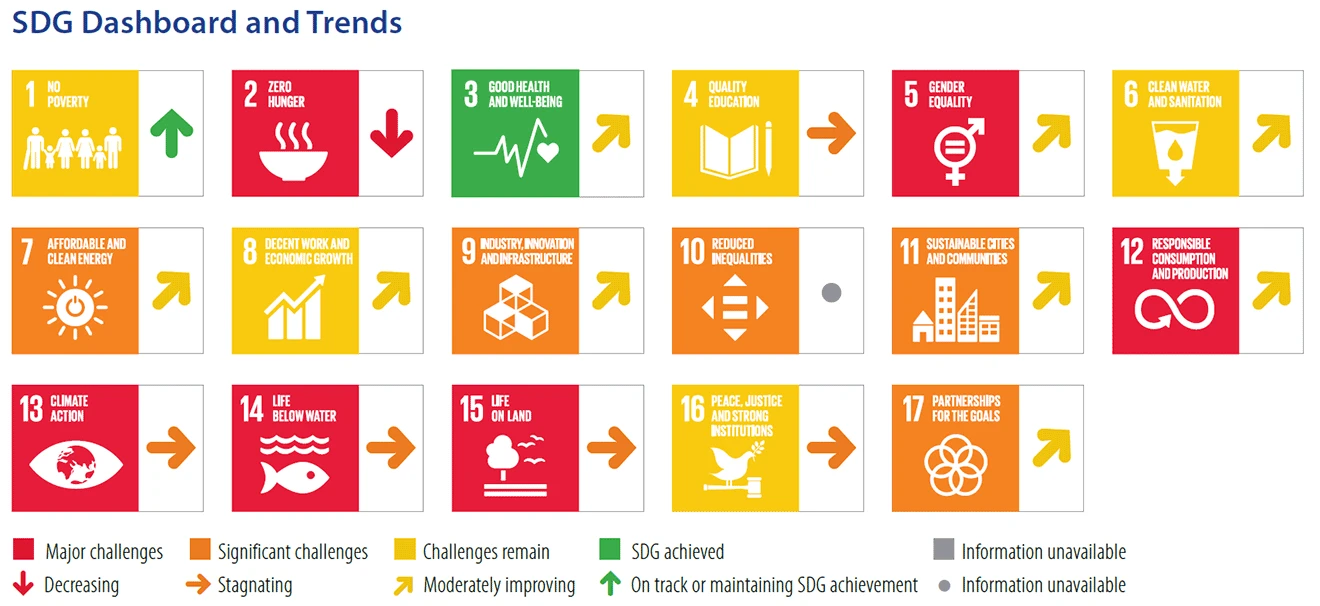

評価されている項目と課題がある項目

17の目標のうち、日本は教育や健康・福祉の分野で評価が高い。とくに世界でも数少ない介護保険制度を導入しており、介護福祉の面で高く評価されている。

※緑が「達成済み」、黄色が「課題が残る」、オレンジが「重要な課題がある」、赤が「深刻な課題がある」

一方で以下の6項目は「目標達成に向けて深刻な課題がある」という評価を受けている。

【大きな課題を抱えている目標】

- 2.飢餓をゼロに

- 5.ジェンダー平等を実現しよう

- 12.つくる責任 つかう責任

- 13.気候変動に具体的な対策を

- 14.海の豊かさを守ろう

- 15.陸の豊かさも守ろう」

なかでも「2.飢餓をゼロに」は意外に感じる人も多いかもしれないが、厚生労働省の「2022年 国民生活基礎調査」によると、日本の相対的貧困率は2021年時点で15.4%(人口の約6人に1人)。また、2010~2014年の日本の飢餓経験率は5.1%(世界価値観調査)というデータも存在している。

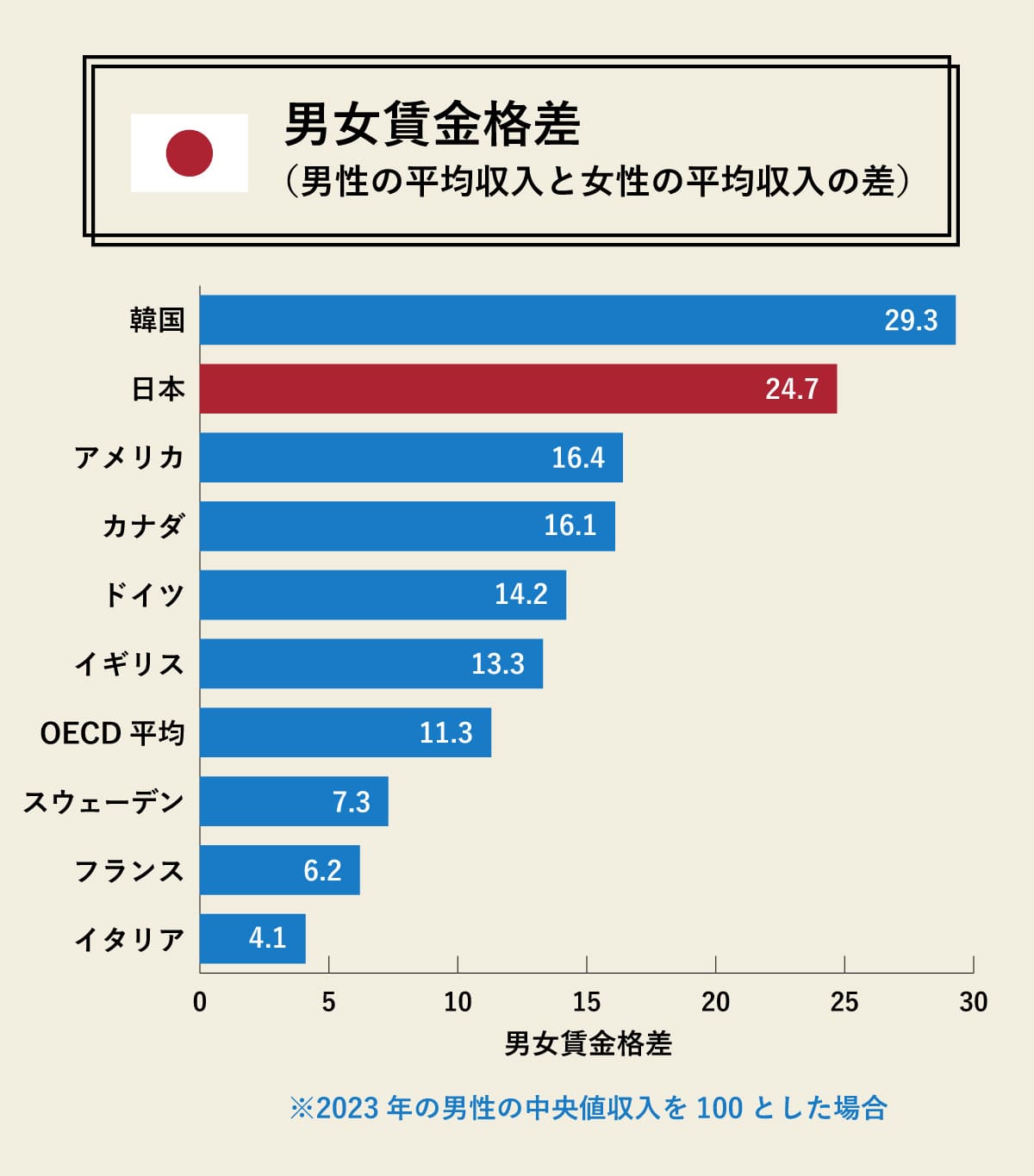

さらに「5.ジェンダー平等を実現しよう」の評価は非常に低く、日本のジェンダー・ギャップ指数は148か国中118位と、グローバルでかなり低い水準にある。また、管理職に占める女性の割合も少なく、男女の賃金格差率が22%とOECD加盟国の中でも最低レベル。

目標13〜15の環境問題については、とくに日本だけが遅れているわけではなく、困難な状況は多くの国に共通している課題といえる。

SDGsの目標を達成するために必要なこと

SDGsの目標達成のためには、まず今の課題を正しく知ることが第一歩。日本や世界で起きている問題は、それぞれが独立しているわけではなく、互いに関連している。

だからこそ1つの問題だけを見るのではなく、社会全体の仕組みに目を向けることが重要。日本では評価が低い「2.飢餓をゼロに」を例にすると、日本全体で食料が不足しているわけではなく、家庭の経済格差で「食料が行き届かない世帯がある」というのが大きな課題。

また、日本は「5.ジェンダー平等を実現しよう」の達成度がとくに低く、「被雇用者全体に対する非正規雇用の割合」が男性:約22.5%、女性:約53.7%(※総務省統計局の労働力調査)というデータや、「日本の管理職の女性比率」が13%と、OECDの中でも最低レベル(OECD平均33~34%前後)であることがわかっている。

ジェンダー平等が進んでいる欧米諸国も、はじめから平等だったわけではありません。教育や制度の改革を地道に積み重ねてきたことで、現在の水準に到達しています。

日本に住む私たち一人ひとりも、課題と正しく向き合い、制度と文化の両面から改善に向けたアプローチを続けていくことが大切です。

SDGs達成のために私たちにできること

SDGsの目標達成に向けて、私たちができることの一例は以下の通り。

【良い行動例】

- モノを大切にして長く使う

- 捨てる前にリメイクや寄付できないかを考える

- LED照明の使用や再エネ電気プランを契約する

- マイバッグやマイボトルを持参する

- 政府や専門家などが発信している情報を見て正しい知識を持つ

- 家族や子どもと一緒に考える時間をつくる

- ワークショップや社会科見学などに参加してみる

- さまざまな意見に触れ、自分なりの考えを持つ

【悪い行動例】

- 意味や目的を理解せずに形だけ取り組む

- 犠牲をともなう行為や我慢が必要な行動をする

┗猛暑でも冷房を我慢する

┗必要なときに電気を使わない

- 特定の偏った意見だけを信じる

- 代替手段のリスクを考えない

何から始めたらいいかわからないという人に向けて、実際に行動に移すときの大事なポイントを紹介。

- 仕組みを理解する

- 負担がなくできることを見つける

仕組みを理解する

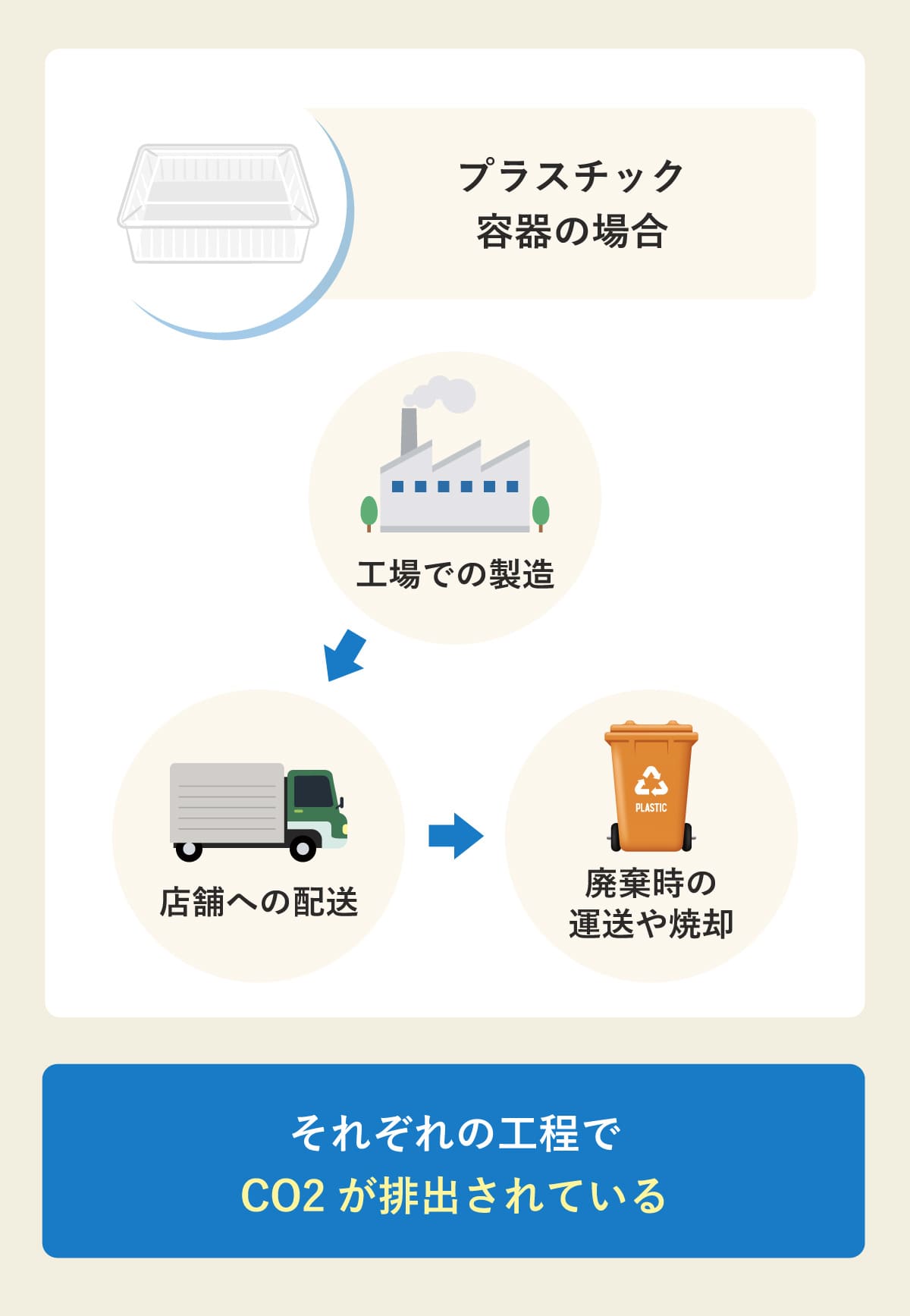

何か行動に移す際に重要なのが、仕組みを理解すること。たとえば、ゴミを捨てる過程でCO2が排出されることはイメージしやすいが、それ以外に「生産」や「流通」の過程でも、CO2は排出されている。こうした仕組みを知ることで「環境に配慮されたモノを選ぶ」「長く大切に使う」「すぐに捨てずにリサイクルに回す」といった意識も生まれやすくなる。

負担がなくできることを見つける

なんとなくの仕組みを理解したら、負担がなくできそうなことを探してみよう。いくら環境によいからといって、夏場でも冷房を我慢したり、必要なときに電気を使わないといった自己犠牲をともなう行動は長続きしない。そうではなく、マイバッグやマイボトルを持ち歩いてプラスチックごみを減らす、買ったものを長く使う、捨てるときにはリサイクルに回すなど、無理なく続けられることからはじめてみよう。

お気に入りのバッグやボトルを購入すれば、自然と使用する機会も増えるので、「自分の好きなものを使う」→「環境によい行動につながる」という好循環が生まれやすくなる。ほかにも、環境省が提供している「CO2みえ〜るツール」などを活用して、家庭での日々の生活や消費にともなうCO2を見える化し、家庭の現状を把握してみるのも1つの手。

編集部コメント

CO2は目に見えないからこそ「普段の生活の中でどのように排出されているか」を知ることが、自分の行動を見つめ直すきっかけになるような気がします。いきなり大きく変えるのは難しいですが、「環境に配慮した製品を選ぶ」「すぐに処分するのではなく、ずっと長く使える物を選ぶ」など、無理のない範囲で続けていこうと思います。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

一生モノを身近にする「Sobagni」のSDGs

Sobagniが考えるSDGsは「物を大切に長く使うこと」。長く使い続けることで資源を守り、廃棄を減らすことが日本らしいエシカルであり、未来を守る第一歩につながる。

その想いを伝えるため、Sobagniは自治体・教育機関・地域団体と連携し、学びの機会を広げている。アップサイクル素材を活用したペンケース作りのワークショップでは、「工夫次第で素材は生まれ変わり、新たな価値を生む」という気づきを提供。ものづくりの楽しさや作品への愛着を通じて、自然と「ものを大切にしたい」という気持ちが芽生える場をつくっている。

一生モノを、より手軽に、より身近にすることで、社会課題を「生活の中で解決できる」身近なテーマにすることが、Sobagniの役割であり、SDGsの活動の基盤となっている。

SDGs達成のために学生ができること

| カテゴリ | 具体の取り組み |

| 家の中 | 電気を使わないときはこまめにスイッチを切る |

| 家の中 | 水を出しっぱなしにしない(歯みがき・手洗い・シャワーなど) |

| 学校・登下校 | 環境問題について、学校で習ったことを自分でも調べてみる |

| 学校・登下校 | 学校で出る紙やごみを正しく分別する |

| 買い物・日常生活 | ペットボトルや牛乳パックのリサイクル回収に協力する |

| 買い物・日常生活 | マイボトルや水筒を持ち歩く |

| 買い物・日常生活 | マイバッグを持つ |

| 買い物・日常生活 | 家庭で不要になった衣服・本・文房具を集めて寄付する |

| 交流 | 興味がある社会問題について、家族や友だちと話し合ってみる |

| 交流 | 工場見学や農業体験などに参加してみる |

| 交流 | ワークショップやボランティアに参加してみる |

小中学生ができること

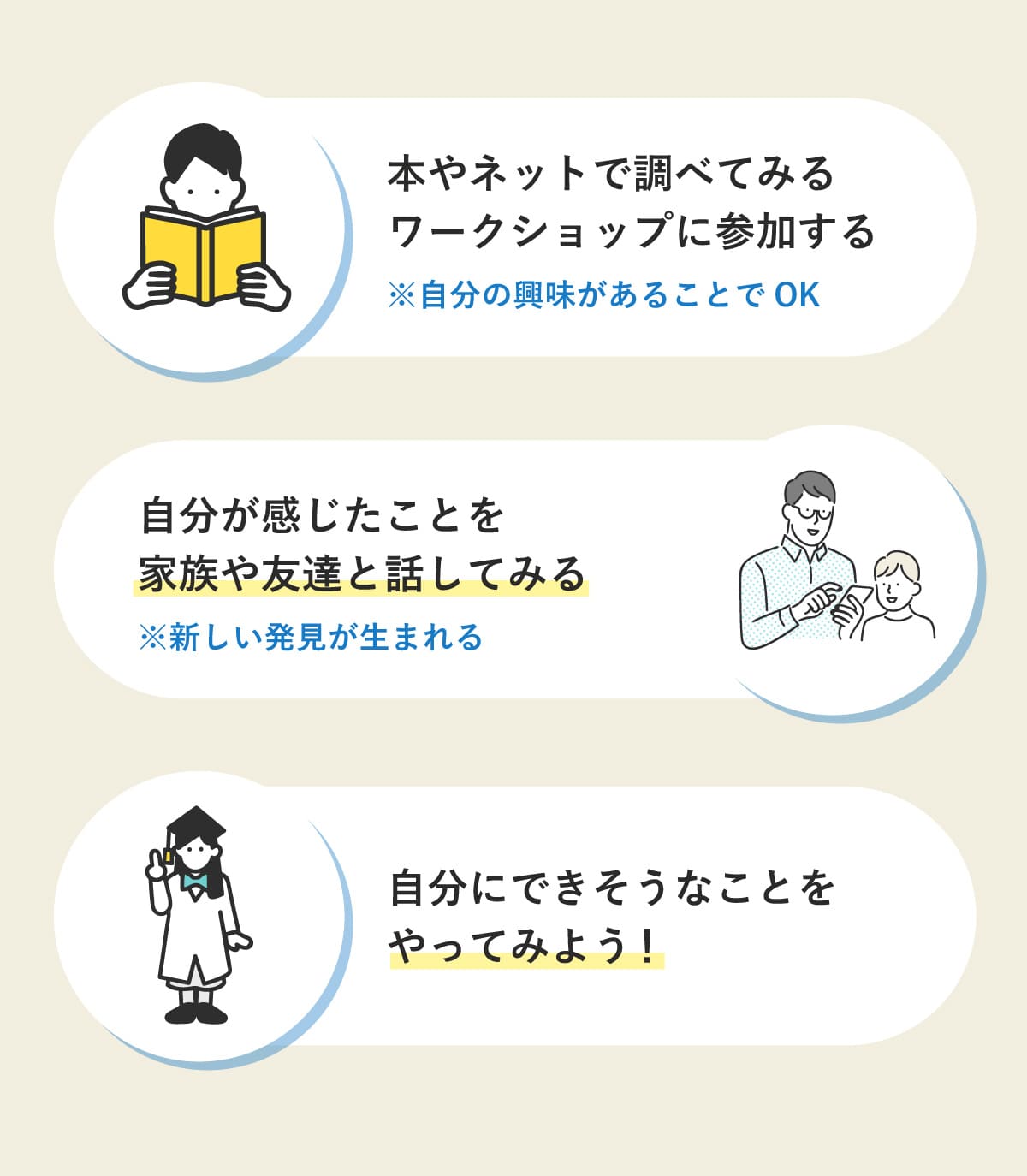

最近では、SDGsの教育を取り入れている学校も多く、子ども達も一定の知識を持っている。そこから興味を持った分野について自分で調べたり、家族や友達に自分の考えを話してみることが大切。

たとえば、毎日の食事については関心が高く、誰でもイメージしやすいので、比較的学習しやすいテーマの1つ。中でもあまり知られていないのが、食べ物のCO2の排出量に大きな違いがあるということ。

| カテゴリ | 食品 | 重量当たり温室効果ガス排出量 |

| 畜産物 | 牛肉 | 13.5kg |

| 畜産物 | 豚肉 | 4.27kg |

| 畜産物 | ハム、ソーセージ類 | 6.42kg |

| 畜産物 | その他の畜肉 | 9.53kg |

| 畜産物 | 鶏肉 | 1.97kg |

| 畜産物 | 卵類 | 1.0kg |

| 乳製品 | 牛乳 | 0.97kg |

| 乳製品 | チーズ | 6.65kg |

| 水産物 | まぐろ、かじき類 | 4.10kg |

| 水産物 | たい、かれい類 | 3.80kg |

| 水産物 | あじ、いわし類 | 0.92kg |

| 水産物 | さけ、ます | 0.49kg |

| 水産物 | その他の生魚 | 2.33kg |

| 水産物 | 貝類 | 1.92kg |

| 水産物 | いか、たこ類 | 4.03kg |

| 水産物 | えび、かに類 | 7.95kg |

| 水産物 | 魚介(練り製品) | 2.16kg |

| 水産物 | 魚肉ハム、ソーセージ | 2.90kg |

| 穀類 | 米 | 3.15kg |

| 穀類 | 米加工品 | 1.22kg |

| 穀類 | 小麦粉類 | 1.53kg |

| 穀類 | パン類(菓子パンを除く) | 0.97kg |

| 穀類 | うどん、中華めん類 | 0.89kg |

| 大豆類 | 大豆(全粒)・加工品 | 1.72kg |

| 大豆類 | 豆腐 | 0.41kg |

| 大豆類 | 油揚げ類 | 2.36kg |

| 大豆類 | 納豆 | 1.09kg |

| 野菜類 | トマト | 1.39kg |

| 野菜類 | にんじん | 0.46kg |

| 野菜類 | ほうれん草 | 2.10kg |

| 野菜類 | ピーマン | 1.97kg |

| 野菜類 | その他の緑黄色野菜 | 1.48kg |

| 野菜類 | キャベツ | 0.40kg |

| 野菜類 | きゅうり | 1.35kg |

| 野菜類 | 大根 | 0.34kg |

| 野菜類 | たまねぎ | 0.42kg |

| 野菜類 | はくさい | 0.28kg |

| 野菜類 | いちご | 3.38kg |

| 果実類 | 柑橘類 | 1.10kg |

| 果実類 | バナナ | 0.54kg |

| 果実類 | りんご | 1.13kg |

「なぜこのような違いが生まれるのか」「どのタイミングでCO2が排出されているのか」などを調べてみると、毎日の食事に新しい気づきが生まれる。そのうえで「できるだけ残さないようにする」「食べられる分だけよそう」など、今の自分にできることを考えてみよう。

また、「学校に行けない子どもが多い国では、どんな支援がされているのか」「日本の子どもはみんな本当に小学校に通えているのか」など、自分と同い年くらいの子どもの暮らしに目を向け、関心を持って考えることも大切。

家族で環境問題について話す時間を設けたり、地域のワークショップやボランティア、社会科見学に参加したりして、親子で一緒に勉強することが、子どもの社会性を育むという意味でも重要です。

就活生ができること

就職先を考えるときには、給与や勤務条件だけでなく、その会社がSDGsにどう取り組んでいるかも大切な視点。

たとえば、会社のホームページや統合報告書で「SDGsやサステナビリティの方針」を公開しているか、女性活躍を評価する「えるぼし認定」や「プラチナえるぼし認定」の有無、女性管理職の割合や育休復帰率といったデータも、会社の姿勢を知るヒントになる。また、環境問題にどう取り組んでいるかも大きな判断材料になる。

とくに気候変動の分野では、国際的な取り組みに参加しているかどうかがポイント。

| TCFD | 企業に対して、気候変動が経営や財務に与えるリスク・機会を開示することを求める国際的な枠組み |

| SBT | パリ協定に沿って、温室効果ガス削減目標を科学的根拠にもとづいて設定する取り組み |

| RE100 | 事業活動で使う電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す国際イニシアチブ |

こうした枠組みに参加している企業は、環境リスクを真剣に受け止め、持続可能な経営を目指しているといえる。また、2028年には「炭素賦課金」の導入が予定されており、こういった取り組みも企業が脱炭素経営に取り組むための経済的な動機付けとなっている。

【炭素賦課金とは】

二酸化炭素など温室効果ガスの排出量に応じて事業者に賦課金を課す仕組み

日本政府や企業の取り組み事例

日本政府は国としての目標を掲げるだけでなく、地域や企業の取り組みを後押しする仕組みを整えており、たとえば、毎年更新される「SDGsアクションプラン」や、先進的な自治体を選ぶ「SDGs未来都市」の制度がある。地域に根ざした取り組みを支えることで、地方自治体規模でのSDGsの取り組みを推進している。

※日本政府のおもな取り組み

【SDGsアクションプランの策定と更新】

- 2016年に「SDGs推進本部」を設置し、毎年「SDGsアクションプラン」を更新している

- 「気候変動対策と循環型経済の推進」「デジタル田園都市国家構想による地方創生」「人権・ジェンダー平等の推進」「健康・教育への投資」など、幅広い分野で取り組みを進めている

【SDGs未来都市・モデル事業】

- 自治体レベルでの取り組みを支援するため、「SDGs未来都市」を選定(2024年時点で146都市)

- とくに先進的な取り組みをする自治体を「自治体SDGsモデル事業」として追加支援

- 地域課題とSDGsを結びつけ、持続可能なまちづくりを推進する

【気候変動対策・エネルギー政策】

- 国際的な公約として「2030年までに温室効果ガスを2013年度比で46%削減」「2050年カーボンニュートラル」を掲げている

- 再生可能エネルギーの導入拡大、省エネの推進、電気自動車(EV)や水素エネルギーの普及などを通じて、エネルギー転換を推進

また、企業も自社の強みを活かしながら、さまざまなアプローチで持続可能な社会づくりに貢献している。

| 企業名 | おもな取り組み |

| イオン株式会社 |

|

| 株式会社 明治 |

|

| 不二製油グループ本社株式会社 |

|

| 花王株式会社 |

|

| ヤマトホールディングス株式会社 |

|

| 株式会社アシックス |

|

とくに各分野の大手企業が積極的に取り組んでおり、その姿勢が取引先や消費者にも広がり、サプライチェーン全体の意識を高める動きにつながっている。

共和レザー株式会社 | Sobagni

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

1991年にジャスコ(現イオン)株式会社へ入社。一橋大学にてMBAを取得後、2017年よりイオン株式会社執行役として環境社会貢献、IR・PR、お客さまサービスなどを統括。2019年より日本気候リーダーズ・パートナーシップの共同代表、2025年より業務執行理事を務める。

2022年三井住友信託銀行株式会社へ入社し、同年グテレス国連事務総長の下で招集された「非国家主体によるネットゼロ宣言に関する専門委員」のメンバーとして活動。2023年よりサステナブルビジネス部フェロー役員。