環境問題は、気候変動や森林破壊、大気・水質・土壌の汚染など、私たちの生活や地球の未来に大きな影響を与える深刻な課題。日本でも温室効果ガス削減に向けた取り組みが進められているが、目標達成には多くの課題が残っている。

本記事では、環境問題の現状と原因、気候変動への対策をわかりやすく解説し、日常生活の中で私たちにできる工夫や、企業の脱炭素経営や政府の取り組みも紹介。

この記事の監修者

三宅 香さん

日本や世界で問題視されている環境問題の例

日本や世界で起きている環境問題の中でも、根底にある深刻な問題が気候変動。

【環境問題の例】

- 気候変動(地球温暖化や異常気象など)

- 森林破壊

- 大気・水質・土壌の汚染

大気汚染は世界全体というよりは一部の地域で深刻な問題になっている。また、森林破壊は気候変動と相互に影響しあっていて、森林が破壊されることによって気候変動が進み、気候変動が進むことによっても森林破壊が進む。

最近大きな問題になっている森林火災も、気候変動が森林火災を助長しているという側面があり、森林火災によって出た煙が気候変動を加速させるという悪循環を引き起こしている。

気候変動の原因

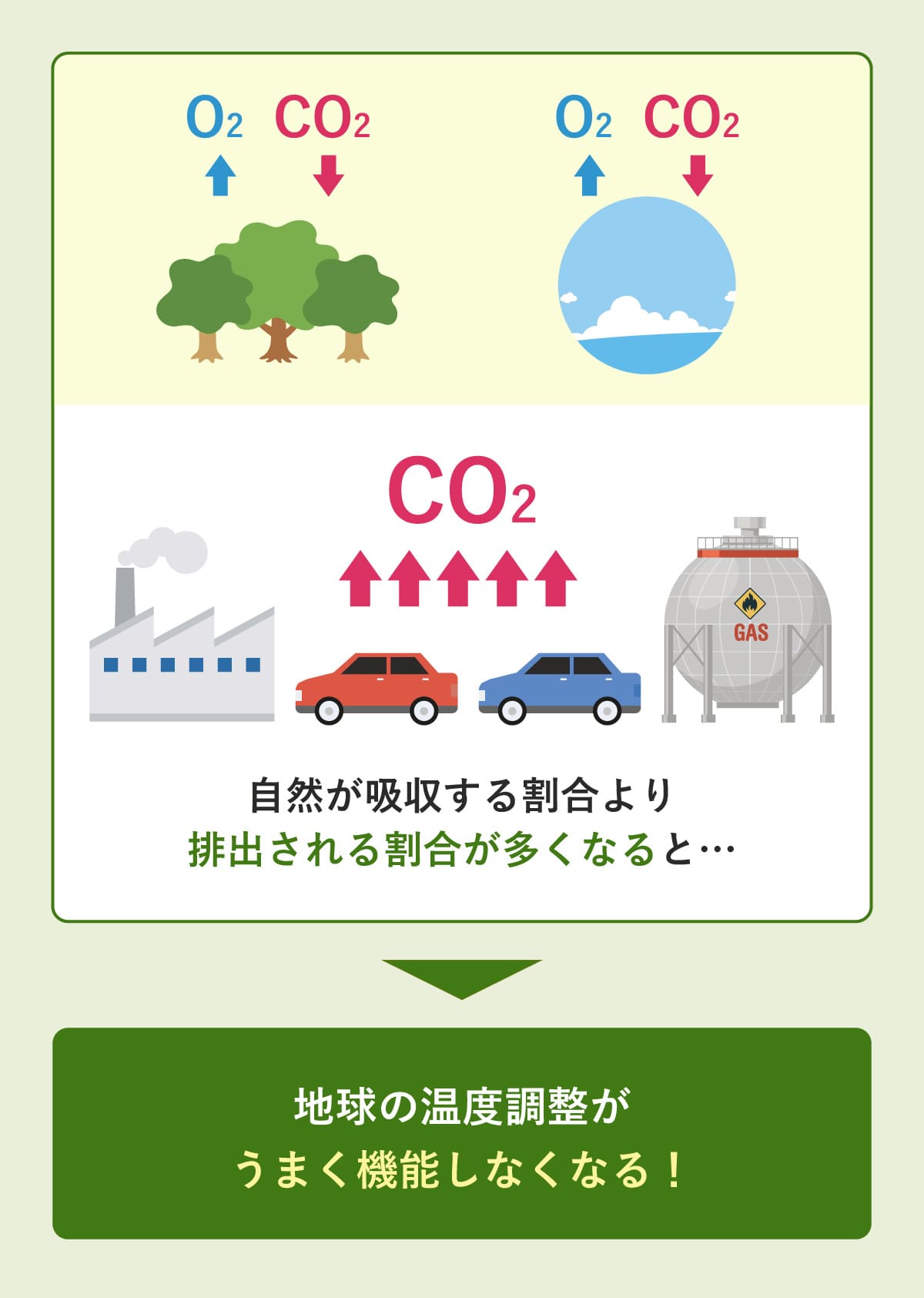

気候変動の原因となる温室効果ガスの約90%がCO2(二酸化炭素)。CO2の排出量が増加して大気中のCO2濃度が濃くなると、本来は大気の外に放出される熱が蓄積され、地球の温度調整がうまく機能しなくなる。とはいえ、CO2自体が悪者というわけではなく、昔から一定の濃度で自然界に存在していた。

産業革命以降、人間が化石燃料を使用するようになり、自然(森林や海水)が吸収する割合よりも人間が排出するCO2の割合が上回るようになった。その結果、大気中に温室効果ガスがどんどん蓄積され、地球の気温が上昇し続けている。

編集部コメント

根拠にもとづいて本質を理解することは、環境問題に向き合う上で非常に重要だと感じました。そして、その理解が「無理のない、持続可能な行動」を選ぶ判断基準につながると思います。

気候変動への対策

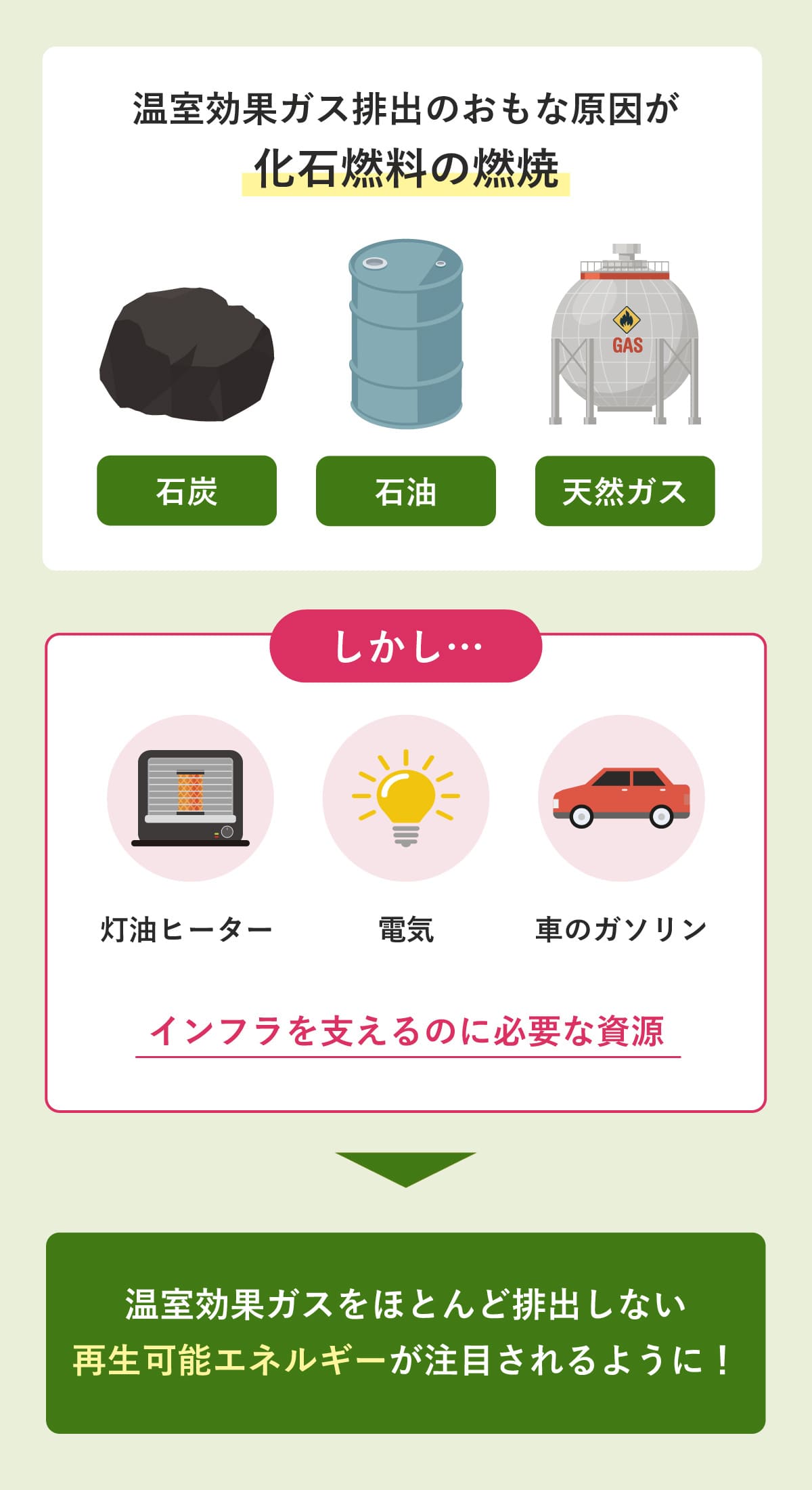

一番の対策は化石燃料の使用量を減らすことであるが、化石燃料は大切なエネルギー源であり、車のガソリン・電気・灯油ヒーター・都市ガス・プラスチック製品や化学製品の原料など、さまざまなインフラを支えるうえで、必要な資源。

そのため、温室効果ガスをほとんど排出せずに電力を生み出す「再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱など)」に注目が集まるようになった。ほかにも振動や潮流(潮の満ち引き)など、さまざまなものからエネルギーを生み出す研究がおこなわれている。

日本では、石炭や天然ガスを燃料とした火力発電のコストは、一般的に 1kWhあたり20円前後(燃料価格によってはさらに高くなる場合も) が相場。一方で、太陽光発電のコストはここ数年で大きく下がり、1kWhあたりおよそ9〜14円程度 が国内の平均的な水準となっている。いきなり化石燃料すべてを再生可能エネルギーに置き換えられるわけではないが、今の生活を維持しながらどうやってシフトチェンジしていくかを考えることが重要。

たとえば太陽光パネルを設置するのに、森林を破壊していては本末転倒です。建物の屋根置きのように、たとえ小規模であっても自然や私たちの生活に負担をかけずに取り組んでいく必要があります。

環境問題への取り組みとして個人でも簡単にできること

【良い行動例】

- モノを大切にして長く使う

- 捨てる前にリメイクや寄付できないかを考える

- LED照明の使用や再エネ電気プランを契約する

- マイバッグやマイボトルを持参する

- 食べ物を残さない、そもそも作りすぎない

- 政府や専門家などが発信している情報を見て正しい知識を持つ

- 家族や子どもと一緒に考える時間をつくる

- ワークショップや社会科見学などに参加してみる

- さまざまな意見に触れ、自分なりの考えを持つ

【悪い行動例】

- 意味や目的を理解せずに形だけ取り組む

- 犠牲をともなう行為や我慢が必要な行動をする

┗猛暑でも冷房を我慢する

┗必要なときに電気を使わない - 特定の偏った意見だけを信じる

- 代替手段のリスクを考えない

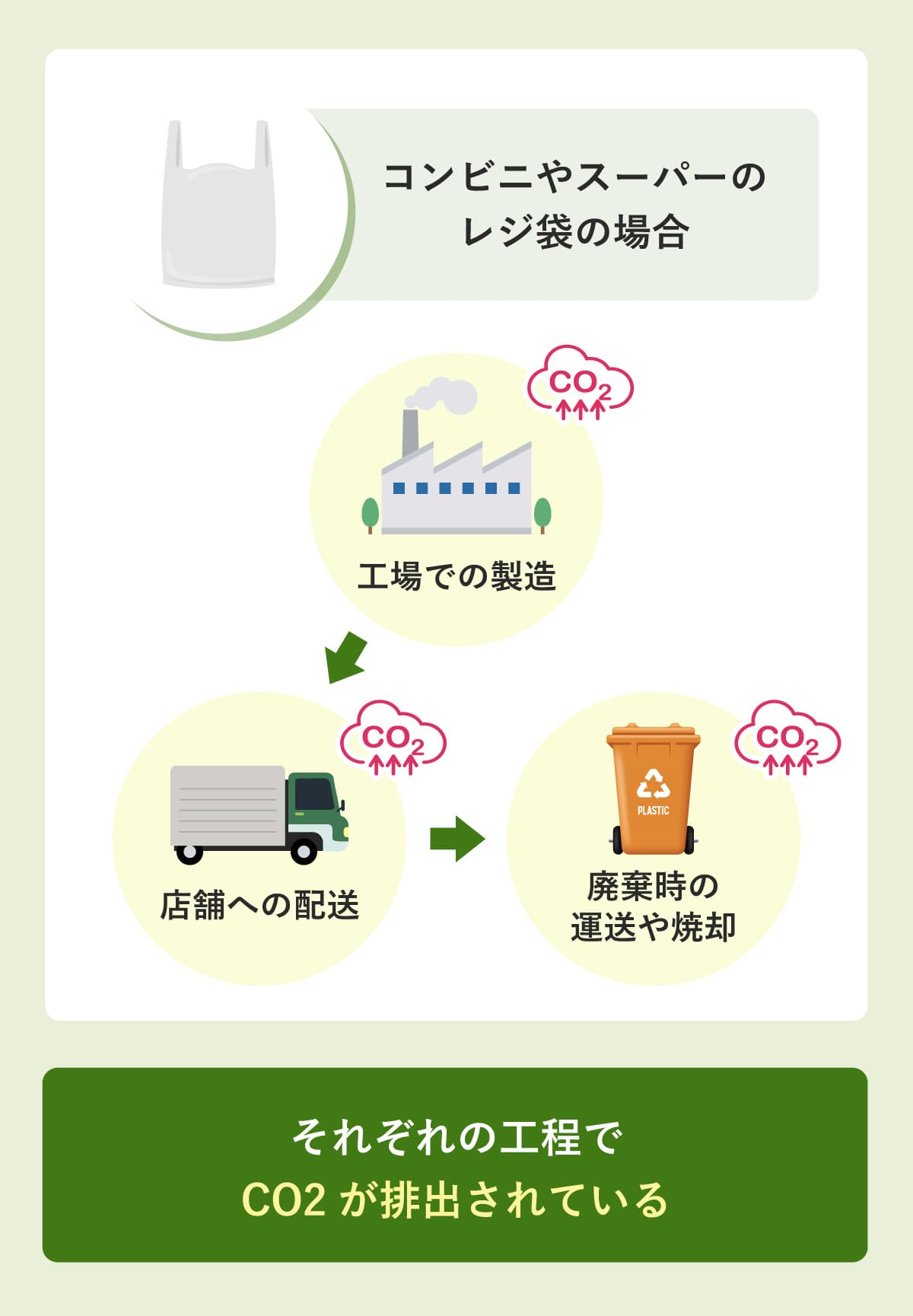

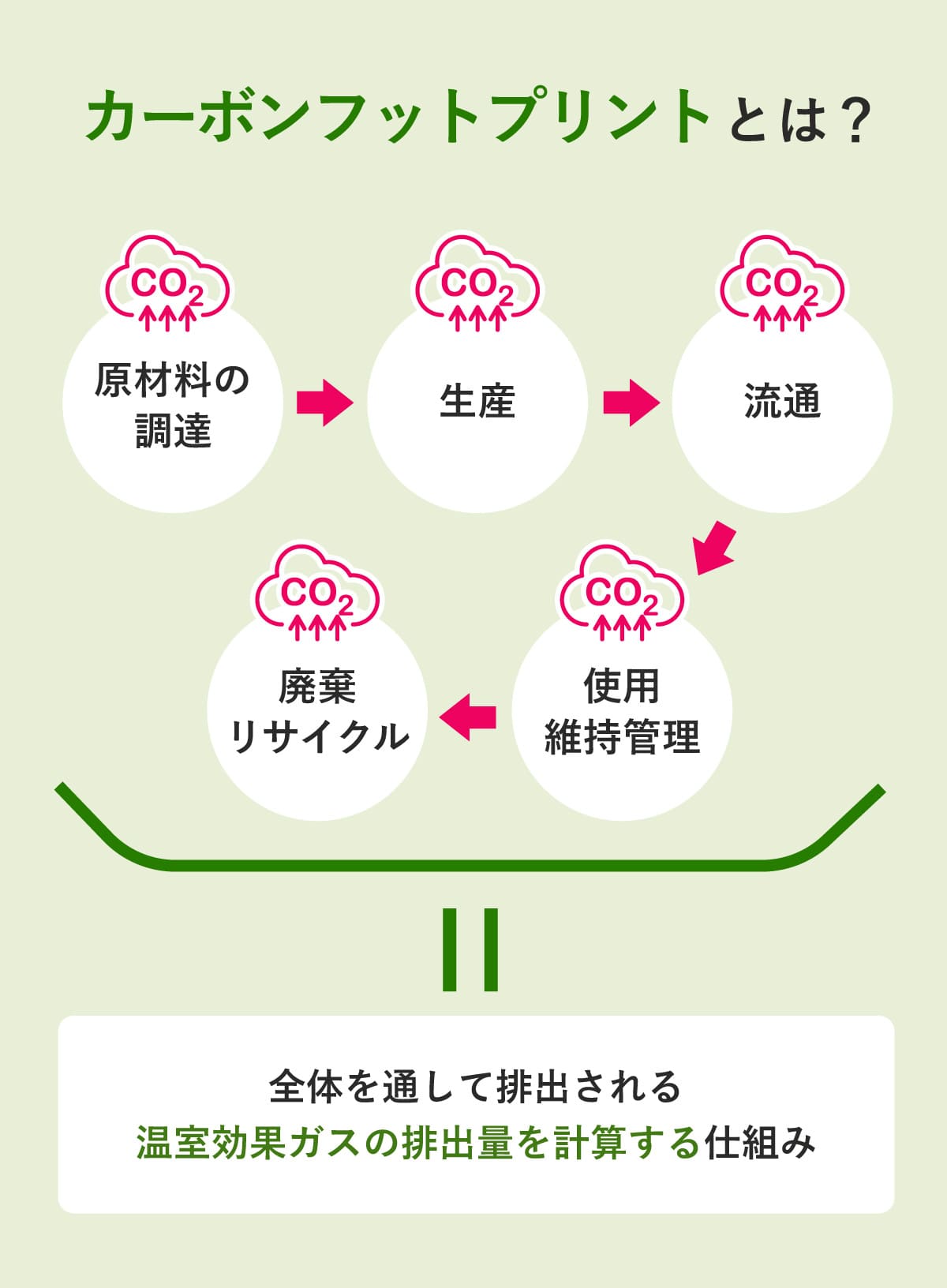

環境問題への取り組みの第一歩として重要なのが、「仕組み」を知ること。普段使用している商品が「生産」→「流通」→「消費」→「廃棄」の過程で、どのようにCO2が排出されているのかを知ると、「環境に配慮されたモノを選ぶ」「長く大切に使う」「すぐに捨てずにリサイクルに回す」といった意識も生まれやすくなる。

たとえば、コンビニで購入するレジ袋の場合、「工場で製造過程」「工場から店舗への輸送」「廃棄時の運送や焼却」の工程でCO2が排出される。

CO2の削減を抑えるには、レジ袋の購入をやめてマイバッグを持参したり、カフェにマイボトルを持参(プラスチックカップの使用をやめる)するのも、気軽にできる行動の1つ。お気に入りのバッグやボトルを購入すれば、愛着が湧いて使う機会も増えるので、「自分の好きなものを使う」→「結果として環境によい影響を与える」という好循環が自然に生まれやすくなる。

逆に「夏場なのに冷房を我慢する」「夜間や暗い場所でも照明を使わない」などの犠牲をともなう行動は、負担が大きく長続きしないので推奨しない。

電気を使わないのではなく、LEDに切り替える・再エネ電気プランを契約するなど、消費を減らす以外にもできるアプローチはいろいろあります。

編集部コメント

「お気に入りのマイバックやボトルを使う」→「結果として環境に良い影響を与える」という考え方は、無理なく続けられる行動につながりますし、多くの人が「これならできそう」と思えるのではないでしょうか。また、「その行動が何の問題解決につながるのか」を知ることで、選択肢が広がり、普段の行動を見つめ直すきっかけにもつながると思います。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

環境問題への取り組みとして小・中学生にできること

マイバックやマイボトルを持ち歩いたり、文房具やノート、食べ物を大切にしたり、地域のイベントに参加したりするのも、環境問題の取り組みにつながる大事な行動。

| カテゴリ | 具体の取り組み |

| 家の中 | 電気を使わないときはこまめにスイッチを切る |

| 家の中 | 水を出しっぱなしにしない(歯みがき・手洗い・シャワーなど) |

| 学校・登下校 | 環境問題について、学校で習ったことを自分でも調べてみる |

| 学校・登下校 | 学校で出る紙やごみを正しく分別する |

| 買い物・日常生活 | ペットボトルや牛乳パックのリサイクル回収に協力する |

| 買い物・日常生活 | マイボトルや水筒を持ち歩く |

| 買い物・日常生活 | マイバックを持つ |

| 買い物・日常生活 | 家庭で不要になった衣服・本・文房具を集めて寄付する |

| 交流 | 興味がある社会問題について、家族や友だちと話し合ってみる |

| 交流 | 工場見学や農業体験などに参加してみる |

| 交流 | ワークショップやボランティアに参加してみる |

ただなんとなくやるのではなく、その行動にどういう意味があるのかも調べてみよう。

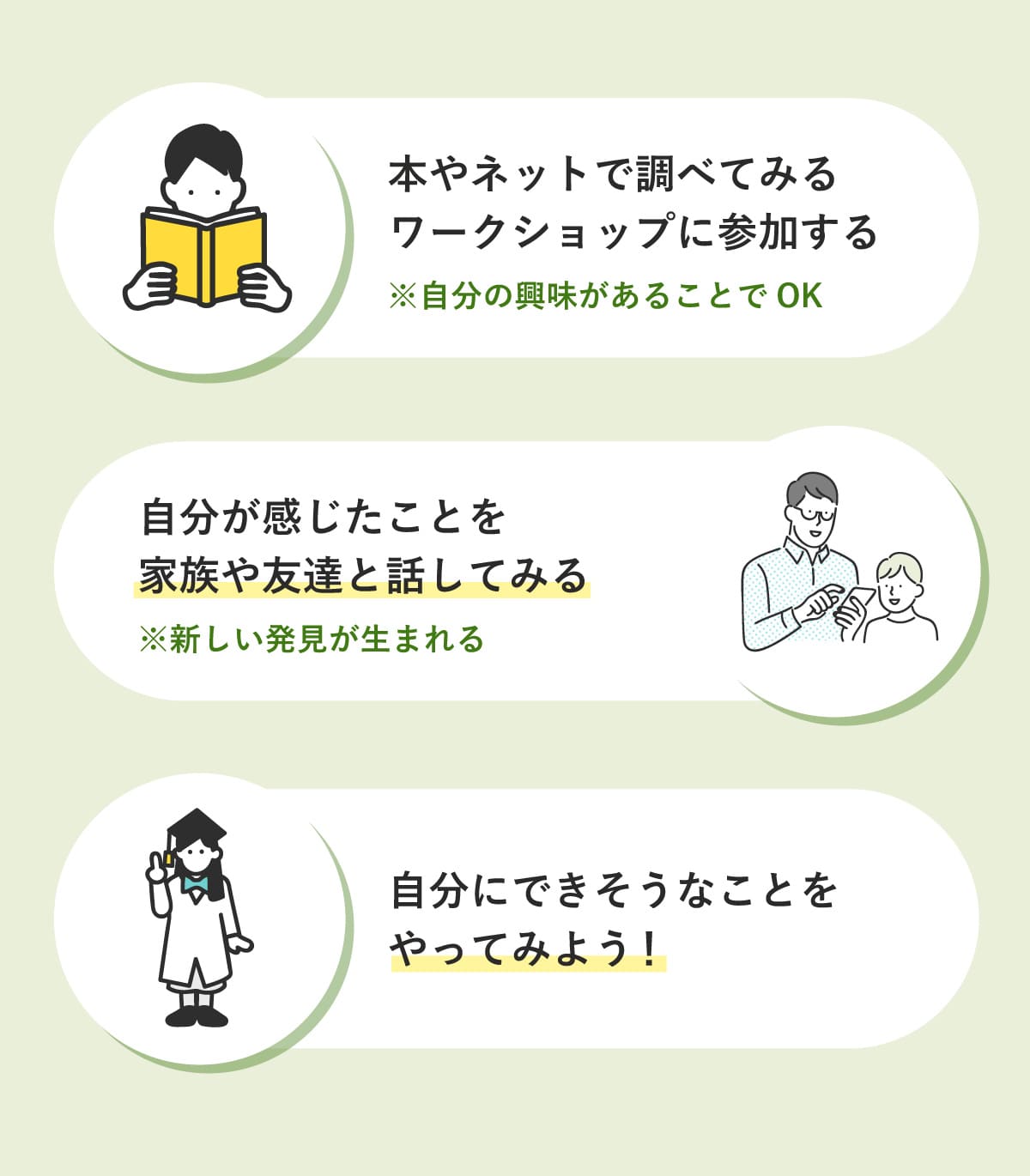

- 自分なりに調べてできそうなことから始める

- ワークショップや工場見学などのイベントに参加してみる

自分なりに調べてできそうなことから始める

最近では、学校で環境問題について勉強する機会が増えており、子ども達も一定の知識を持っていることが多い。せっかくなら授業で習った知識で終わりにするのではなく、もう一歩踏み込んで調べてみよう。「環境問題を解決する」という責任感を持たなくても、興味・関心があるテーマについて学ぶことで、新しい気づきが得られ、考え方も広がる。

さらに、調べたことや自分が感じたことを家族や友達と話し合うことで、新しい発見が生まれたり、これまで関心がなかった人が興味を持つきっかけにもなる。たとえば、食については全員が知っているし、毎日食べるので関心が高く、インプットもしやすい。

身近なテーマだと、食品によって排出される温暖化ガスに大きな違いがあることは意外と知られていない。

| カテゴリ | 食品 | 重量当たり温室効果ガス排出量 |

| 畜産物 | 牛肉 | 13.5kg |

| 畜産物 | 豚肉 | 4.27kg |

| 畜産物 | ハム、ソーセージ類 | 6.42kg |

| 畜産物 | その他の畜肉 | 9.53kg |

| 畜産物 | 鶏肉 | 1.97kg |

| 畜産物 | 卵類 | 1.0kg |

| 畜産物 | 牛乳 | 0.97kg |

| 畜産物 | チーズ | 6.65kg |

| 水産物 | まぐろ、かじき類 | 4.10kg |

| 水産物 | たい、かれい類 | 3.80kg |

| 水産物 | あじ、いわし類 | 0.92kg |

| 水産物 | さけ、ます | 0.49kg |

| 水産物 | その他の生魚 | 2.33kg |

| 水産物 | 貝類 | 1.92kg |

| 水産物 | いか、たこ類 | 4.03kg |

| 水産物 | えび、かに類 | 7.95kg |

| 水産物 | 魚介(練り製品) | 2.16kg |

| 水産物 | 魚肉ハム、ソーセージ | 2.90kg |

| 穀類 | 米 | 3.15kg |

| 穀類 | 米加工品 | 1.22kg |

| 穀類 | 小麦粉類 | 1.53kg |

| 穀類 | パン類(菓子パンを除く) | 0.97kg |

| 穀類 | うどん、中華めん類 | 0.89kg |

| 大豆類 | 大豆(全粒)・加工品 | 1.72kg |

| 大豆類 | 豆腐 | 0.41kg |

| 大豆類 | 油揚げ類 | 2.36kg |

| 大豆類 | 納豆 | 1.09kg |

| 野菜類 | トマト | 1.39kg |

| 野菜類 | にんじん | 0.46kg |

| 野菜類 | ほうれん草 | 2.10kg |

| 野菜類 | ピーマン | 1.97kg |

| 野菜類 | その他の緑黄色野菜 | 1.48kg |

| 野菜類 | キャベツ | 0.40kg |

| 野菜類 | きゅうり | 1.35kg |

| 野菜類 | 大根 | 0.34kg |

| 野菜類 | たまねぎ | 0.42kg |

| 野菜類 | 白菜 | 0.28kg |

| 野菜類 | いちご | 3.38kg |

| 果実類 | 柑橘類 | 1.10kg |

| 果実類 | バナナ | 0.54kg |

| 果実類 | りんご | 1.13kg |

同じ畜産物のカテゴリでも、重量当たり温室効果ガスの排出量は牛肉が13.5kgに対し、鶏肉が1.97kgと約7倍もの差がある。もちろん牛肉がダメという話ではなく、こういった事実を知った上で「なるべく残さないようにしよう」「外食のときはちゃんと食べられる量だけ頼む」など、自分にもできそうなことはないかを考え、ちょっとずつでも行動に移してみよう。

ワークショップや工場見学などのイベントに参加してみる

親子で一緒に学ぶ方法として、ワークショップ・農業体験・地域のボランティアなど、環境問題に関係がありそうな活動に参加してみるのもおすすめ。実際の現場や活動に触れることで、新しい発見や気づきを得ることができる。たとえば、ペットボトルや牛乳パックなどを使っておもちゃをつくる系のワークショップは、楽しみながら取り組むことができる。

その中で、「ペットボトル本体・キャップ・ラベルはそれぞれ材質が違うから分別が必要」といった知識も学ぶことができる。また、着なくなった洋服や廃材などを活用して、自分だけのオリジナルアイテムをつくる「アップサイクル」のワークショップもおすすめ。

資源を無駄なく再利用する環境への配慮と自分だけの1点物という高揚感が、物を大切に長く使うという気持ちにもつながる。

編集部コメント

実際に手を動かす中で「なるほど!」と気づいたことのほうが、記憶にも残りやすそうです。また、「環境への配慮」と「自分だけの1点物をつくる高揚感」が同時に得られるという視点もワークショップならではの魅力だと感じました。

環境のためだけでなく、自分のためにもなる。そういった「ワクワクする気持ち」が、物を大切に長く使う習慣へとつながっていくのだと思います。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

環境問題への取り組みとして企業ができること

- 脱炭素経営

- サプライチェーン全体での対応

- ESG報告による透明性

脱炭素経営

企業として環境問題に取り組むことは、収益を伸ばすことや自社ブランディングの観点においても重要な指標となりつつある。業界によって違いはあるものの、とくに気候変動の分野においては国際的な取り組みに参加しているかどうかが、ステークホルダーとの信頼にも影響を及ぼす。

| TCFD | 企業に対して、気候変動が経営や財務に与えるリスク・機会を 開示することを求める国際的な枠組み |

| SBT | パリ協定に沿って、温室効果ガス削減目標を 科学的根拠に基づいて設定する取り組み |

| RE100 | 事業活動で使う電力を 100%再生可能エネルギーにすることを目指す国際イニシアチブ |

日本サステナブル投資フォーラム(JSIF)の調査によると、サステナブル投資合計額は625兆6,096億1,100万円と、前年から16.6%増加し過去最高を更新。総運用資産残高の63.5%を占めている。

また、2028年には「炭素賦課金」の導入が予定されており、こういった取り組みも企業が脱炭素経営に取り組むための経済的な動機付けとなっている。

【炭素賦課金とは】

二酸化炭素など温室効果ガスの排出量に応じて事業者に賦課金を課す仕組み

サプライチェーン全体での対応

企業が脱炭素経営に取り組む際は、サプライチェーン全体での対応が必要不可欠となる。

| Scope1 | 企業が自社で直接出す排出 |

| Scope2 | 企業が使う電気や熱など、エネルギーを購入して使うときに間接的に出る排出 |

| Scope3 | サプライチェーン全体で出る排出 |

たとえば、自社の工場で製品をつくっていると仮定した場合、自分の工場でCO2を排出していなかったとしても、製品を届ける過程や使用・廃棄する過程でCO2を排出しているのであれば、その製品はCO2を排出していることになってしまう。

すべての工程を通して排出された温室効果ガスの排出量(CO2換算)を計算する仕組みは「「カーボンフットプリント」と呼ばれる。日本では義務化されていないが、自主的に取り組んでいる企業や業界団体も存在する。

ESG報告による透明性

ESG報告書やレポートは、上場企業はもちろんのこと、中小企業でも「企業との取引条件」「顧客との信頼関係の構築」などの観点で作成するケースが増えている。

とくに近年では、製品やサービスの質で均一化してきており、安くてそれなりによいモノがたくさん出回るようになった。そういった背景から、生産者やブランドの想いやサステナブルな取り組みなどに関心が高まっており、「少し高くても環境によいものや長く安全に使えるものを持ちたい」と考える人も増えてきている。

また、学生が就職先を決める基準の1つとしても定着しつつあるため、こういった報告書はさまざまなステークホルダーとの架け橋になっている。

環境問題に対する日本政府の取り組みと課題

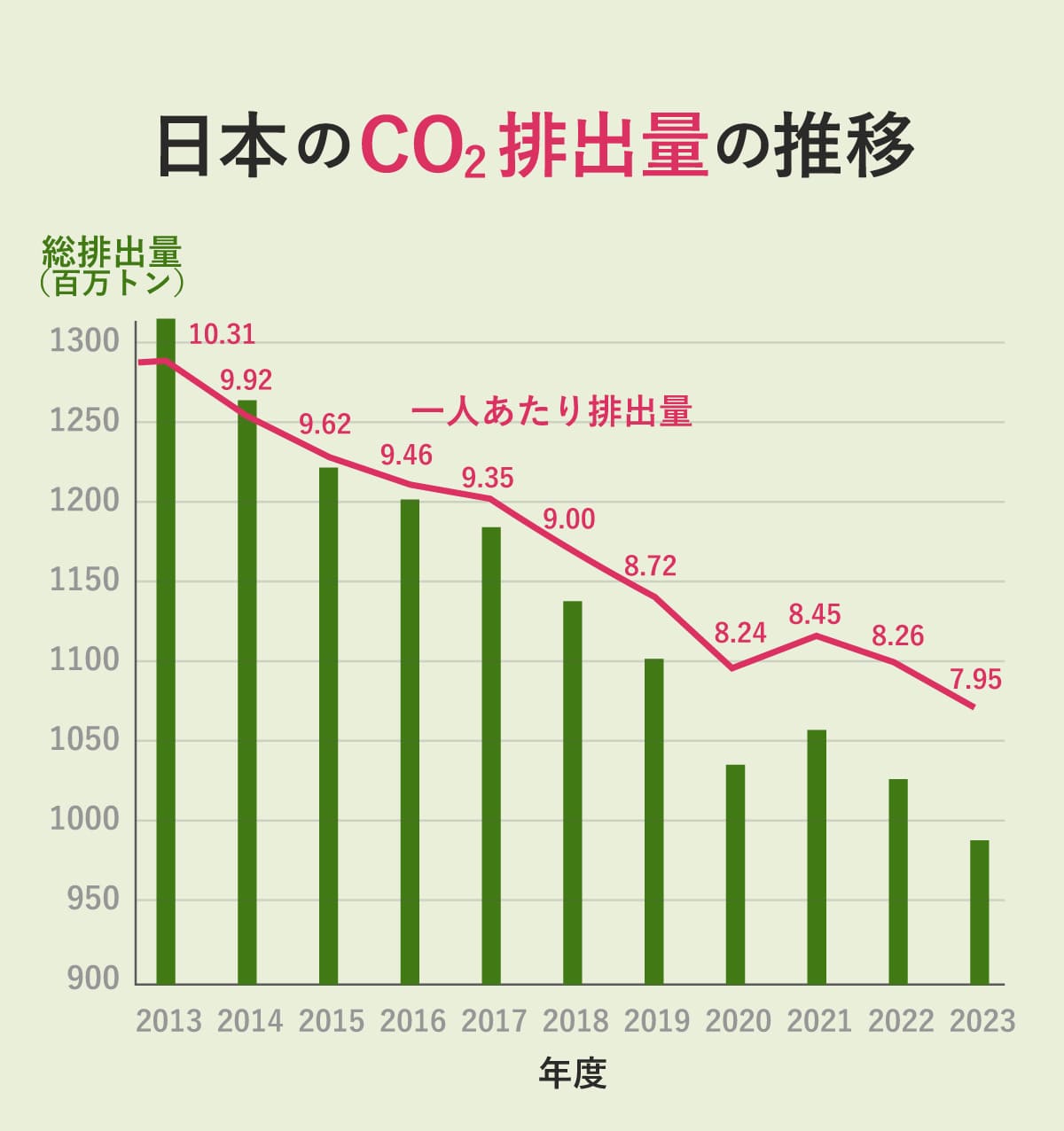

日本では、経済産業省が中心となって、2020年10月に「2050年カーボンニュートラルにともなうグリーン成長戦略」が策定された。

【カーボンニュートラルの達成に向けた目標】

- 2030年度:2013年度対比で温室効果ガスの排出量を46%削減

- 2035年度:2013年度対比で温室効果ガスの排出量を60%削減

- 2040年度:2013年度対比で温室効果ガスの排出量を73%削減

- 2050年度:温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする

実績として、2013年以降のCo2排出量は右肩下がりで減少しており、日本政府の目標に対しても順調に推移している。

一方、2015年にパリ協定で定められた「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」という目標に対しては、日本だけでなく世界全体として不十分といえる。たとえば日本の場合、EVの普及率(新車販売に占めるEVシェア率)が2.37%と世界的に低く、中国の48%(2024年時点)と比較すると、約20倍の差がある。

充電インフラの不足といった課題はあるものの、EVの価格自体は下がりつつあるので、日本でのEV投資が進んで普及率が上昇することで、さらにCo2の排出量を減少させることができる。

| 国・地域 | 新車販売に占めるEVシェア |

| ノルウェー | 91.4% |

| スウェーデン | 58.4% |

| オランダ | 48.1% |

| 中国 | 48% |

| イギリス | 28.1% |

| フランス | 25.7% |

| ドイツ | 20.3% |

| アメリカ合衆国 | 9.2% |

| 韓国 | 9.2% |

| 日本 |

3.6% |

脱炭素社会の構築は、気候変動問題への対策という側面もありますが、長い目で見た日本の将来像という視点からも、とても重要です。石炭や石油、天然ガスなどの資源を海外に依存しなければならない日本として、エネルギーの自給率を如何に上げていくのかは、安全保障の問題でもあります。

再エネ比率を上げていくことは、環境面だけの問題ではなく、エネルギー自給率を上げていくことができます。

今後の日本の取り組みに期待すること

三宅さん:ここ最近の話題ではアメリカが2025年1月にパリ協定を離脱し、アメリカだけでなく世界各国で動揺が走りました。その中でも日本は、できることを着実にこなし、少しずつ前に進んでいます。とくに日本は世界と比較しても技術力が高く、先進国として豊かさもあります。

一人ひとりが環境問題に関心を持ち、世界を引っ張っていくリーダーになってほしいですし、その可能性を十分に秘めていると思っています。

1991年にジャスコ(現イオン)株式会社へ入社。一橋大学にてMBAを取得後、2017年よりイオン株式会社執行役として環境社会貢献、IR・PR、お客さまサービスなどを統括。2019年より日本気候リーダーズ・パートナーシップの共同代表、2025年より業務執行理事を務める。

2022年三井住友信託銀行株式会社へ入社し、同年グテレス国連事務総長の下で招集された「非国家主体によるネットゼロ宣言に関する専門委員」のメンバーとして活動。2023年よりサステナブルビジネス部フェロー役員。