近年、電気料金の上昇が学校運営に大きな影響を及ぼしている。東北高校では、教室の照明やICT機器の使用拡大にともない、エネルギー消費量が増加し、従来の運営方式に限界を感じていた。

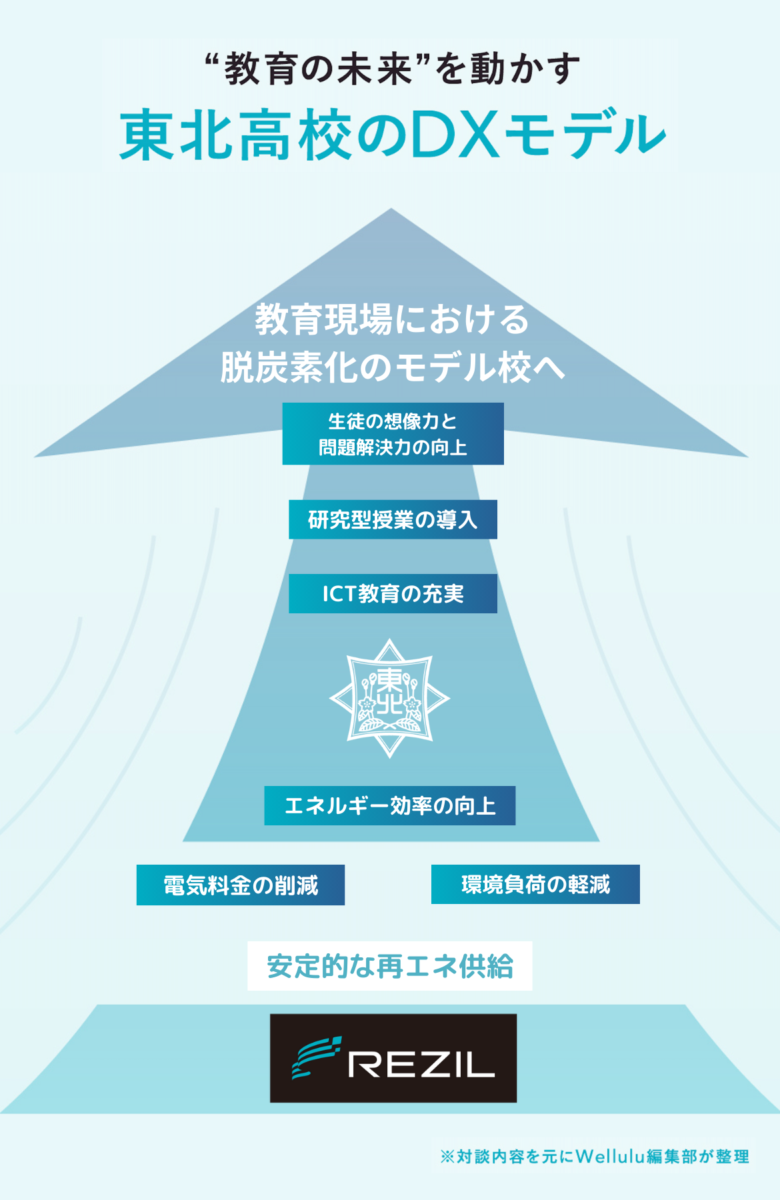

そこで同校は、再生可能エネルギー(非化石証書を活用した実質再生可能エネルギーを含む。以下、再エネ)100%の電力供給を通じてCO₂排出ゼロを実現し、環境負荷とコストの両面で持続可能な運営を目指す取り組みを本格化。さらに、生徒たちにも環境問題について学ぶ機会を提供し、教育現場における脱炭素化のモデル校としても注目されている。

本記事では、東北高校がどのようにしてエネルギー改革を進め、教育と環境の両面でどのような成果を上げているのかを伺った。

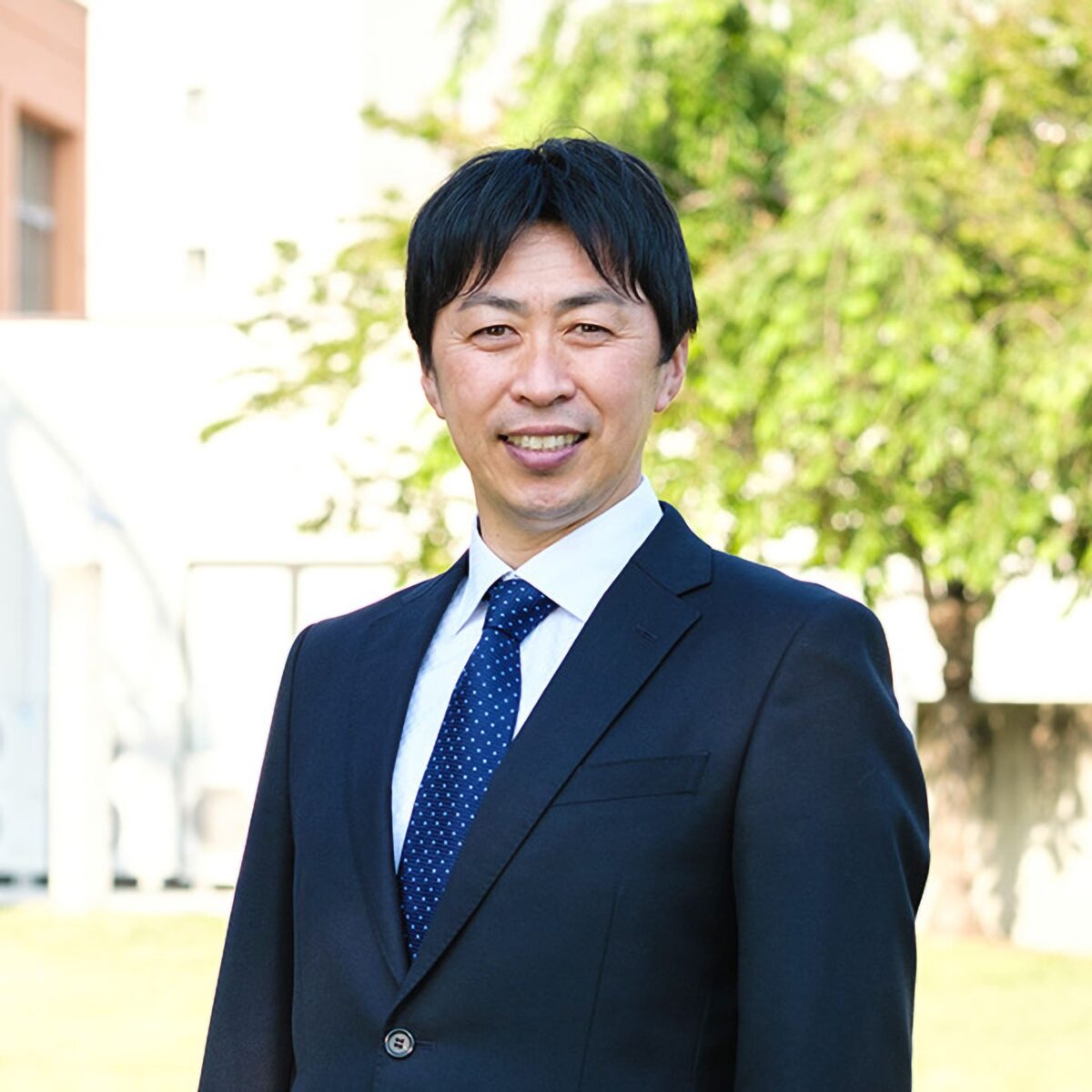

五十嵐 征彦さん

学校法人南光学園 東北高等学校長

再エネでコスト削減と環境配慮を両立、持続可能な学校運営モデル

ーー 貴校は2024年から電力を再エネに切り替え、SDGsへの取り組みを強化しています。そもそも電力会社の切り替えを検討したきっかけを教えてください。

五十嵐校長: 数年前から電気料金が上がっており、学校としてもどうにかコストを抑えられないかと模索していました。特に、国の補助金が終了したことが大きなきっかけとなり、本格的に電力会社の見直しを進めることにしました。

そのタイミングで、レジルさまから非化石証書(※1)付きの固定単価プランでコスト削減が見込めるというお話を伺いました。教育の質を維持しながら、持続可能な学校運営を目指すには、思い切った変革が必要だと感じていたので、再エネの活用と経済性の両立という点に大きな魅力を感じ、導入を決めました。

ーー レジル社の再エネを導入してから1年ほど経ちますが、どのような効果がありましたか。

五十嵐校長:一番大きな変化は、電気料金が約10%も削減できたことです。これは経営面で非常に助かっています。それに加えて、電力の切り替え以前から として取り組んでいた太陽光発電システムやLED照明の導入も相まって、エネルギー効率がさらに向上しました。今では、より安定的で環境に優しいエネルギーを使えるようになり、学校全体としてもサステナブルな方向へ一歩踏み出せたと実感しています。

画像出典:東北高校学校公式ホームページ

ーー 太陽光発電システムや再エネ導入後、生徒の学校生活やSDGsへの関心にも変化はありましたか。

五十嵐校長:授業や学校活動の中で、エネルギーの持続可能性について学ぶ機会を大きく増やせました。たとえば、創進コースや文理コースの生徒は、環境分野の研究をもとにSDGsの大会にも積極的に参加しています。

大会では、サステナビリティに取り組む企業の方や、社会課題の最前線で活躍されているオピニオンリーダーの講演を聞いたあと、他校の生徒や企業の関係者と一緒に、4つのテーマごとにグループディスカッションを行いました。約90分にわたって意見を交わし合い、最終的には社会課題の解決案を模造紙にまとめて発表するという、非常に実践的な内容でした。

こうした場面で、生徒たちが自ら考え、真剣に取り組む姿を見るたびに、「学び」が教室の中だけでなく、社会と繋がっていることを実感しています。

さらに、高校生による子ども向けSDGsイベントの開催に向けて、 にも挑戦しました。単に資金を集めるだけでなく、プロジェクトの目的や意義を発信しながら、主体的に行動する経験ができたのも、大きな学びにつながったと感じています。

ICTと探究型授業が育てる、現代を生き抜くための学びの力

ーー 貴校では、「SDGs推進プロジェクト」とともにICT教育にも力を入れています。どんな取り組みをされていますか。

五十嵐校長:本校では「教育のDX」を掲げ、ICT環境の整備を積極的に進めています。その一環として、生徒全員にiPadを3年間無償で貸与し、すべての授業でデジタル機器を活用できる体制を整えました。

校内には10ギガ対応のWi-Fiを完備し、どこでも安定したインターネット環境で学べるのも大きな特長です。さらに、教室には大型モニターやプロジェクターを導入し、視覚的な理解を深められる工夫も取り入れました。専用のコンピューター教室も整備しており、基本的なデジタルスキルから応用力まで、しっかりと身につけられる環境になっています。

その結果、JAET(日本教育工学協会)から「学校情報化 優良校」の認定(※2)も受けました。

ーー ICTの導入によって、授業のスタイルにも変化はありましたか。

五十嵐校長:従来の一方向的な講義スタイルから、生徒主体の対話型授業へとシフトしています。ICTツールを活用することで、生徒同士のディスカッションが活発になりました。

また、生徒たちはただICT機器を「使う」だけでなく、それを「学びにどう活かすか」を自然と身につけてきています。たとえば、授業では動画やシミュレーションを取り入れ、よりリアルで実践的な理解を深められるようにしています。課題提出や共同作業もオンラインでスムーズに行えるようになりましたし、学習支援アプリを使って自分のペースで取り組む姿も多く見られるようになりました。

ーー 授業の進め方だけでなく、内容そのものにもICT導入の影響はあるのでしょうか。

五十嵐校長:ICTを活用した「探究型授業 」を展開していることが、大きな変化の一つだと言えます。

探究型授業では、答えが一つに決まっていないテーマに対して、生徒が自分の視点で課題を見つけ、考え、チームで話し合いながら解決策を導き出すプロセスを重視しています。アイデアの創出だけでなく、深い思考力や高いコミュニケーション能力も求められます。ICTはその探究を支える情報基盤として欠かせません。

また、その一環としてアントレプレナーシップ教育も導入しています。これは「起業家精神の育成」とも呼ばれ、生徒がビジネスの視点から課題解決に取り組む実践型プログラムです。

現代は不確実で複雑な社会です。そうした時代を生き抜くために必要な力を、生徒たちは探究型授業の中で自然と身につけていると感じています。まさに、知識の習得だけでなく、実社会への応用力を育む学びへと進化しているところです。

ハイブリッドな教育改革が導くーーサステナブルな学校の未来

ーー 教育DXやICT活用について、今後さらに取り組んでいきたいことはありますか。

五十嵐校長:今後はSDGsをテーマにした教育ソフトを活用したいです。具体的には、探究型授業と組み合わせて、エネルギーやSDGsについて深く学べるようにしたいと考えています。たとえば、社会課題をシミュレーションを通じて体験できるような教材があると、生徒の理解も深まるはずです。教科の枠を超えた学びも促せるので、より実践的な教育につながるのではないかと期待しています。

また していきたいと考えています。時間や場所にとらわれず、それぞれの生徒が自分に合ったスタイルで学べる環境を作っていきたいです。

こうしたチャレンジができるのも、レジルさまによる安定した再エネの供給があるからこそです。電力コストを抑えながらもICT環境を充実させることができました。生徒一人ひとりの学び方に寄り添った、柔軟で自由な学びが実現しつつあります。

ーー ハイブリッド化による個別最適な学びの実現は、教育の在り方そのものを問い直す取り組みとも言えます。こうした挑戦を通じて、東北高校が目指す学校の姿について、ぜひお聞かせください。

五十嵐校長:これまで進めてきた再エネ活用やICT教育をさらに発展させて、生徒たちに持続可能な社会づくりの大切さを実感してもらえる教育環境を整えていきたいと考えています。

2026年度から、新たなカリキュラムの中で「総合的な探究」の授業に再エネと電力システムについての学習を本格的に取り入れる予定です。再エネと従来型エネルギーを比較しながら、どちらがより地球にやさしい選択なのかを、生徒たち自身が多角的に考えられるような内容を目指しています。

2050年のカーボンニュートラル実現を見据え、エネルギー産業が大きく転換する今、生徒にはその最前線で起きている変化を学ぶ機会を提供したいと考えています。

レジル株式会社:

集合住宅への一括受電の導入や太陽光発電システム・蓄電池等の設置を通じて脱炭素とレジリエンスの両立を目指す「分散型エネルギー事業」、再エネの調達・供給を通じて、企業や自治体の脱炭素の実現をサポートする「グリーンエネルギー事業」、DX支援を通じてエネルギー関連企業の経営効率化と環境への投資余力の創出を目指す「エネルギーDX事業」を展開。「グリーンエネルギー事業」では、非化石証書(※1)付きの電力を提供することで、実質的に再エネ100%の利用を可能にしている。

南光学園 東北高校:

明治27年に「仙台数学院」として創設された、約130年の歴史を持つ伝統校。初代校長・五十嵐豊吉らが掲げた「個性尊重」「円満な人づくり」の精神を今に受け継ぎ、自由闊達かつ創造的な学びを提供している。校訓は「至誠・忍耐・勤勉」。17人のオリンピアンを輩出するなど、文武両道を実践する進学校として知られる。現在はICT教育や探究型授業を軸に、時代に即した先進的な教育を展開中。

※1 非化石証書

2018年5月から始まる「非化石証書」で、CO2フリーの電気の購入も可能に?

「非化石証書」を利用して、自社のCO2削減に役立てる先進企業

※2「学校情報化 優良校」の認定

仙台市立上杉山中学校 、東北高等学校、日本体育大学卒業。東北高校時代は1993年、第65回選抜高等学校野球大会に出場。カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ校に2年間留学。

慶應義塾高等学校硬式野球部客員コーチを経て、2003年5月から東北高等学校硬式野球部コーチに就任し、2004年9月に同部の監督に就任した。2008年10月に退任するが、2010年3月に監督に復帰した。2017年より学校法人南光学園東北高等学校長。