疲れやすい、体調がすぐれない日が続くなど、原因がはっきりしない不調や慢性的な体調の乱れは、日常生活や仕事のパフォーマンスにも大きな影響を与える。

本記事では、身体を整えるための基本的な体調管理方法を、運動・食事・睡眠・メンタルケアの観点から幅広く紹介。さらに、体調不良の原因や体調を崩しやすい人の特徴、体調を回復させるための具体的な対処法についても解説する。

この記事の監修者

久手堅 司さん

医学博士

そもそも体調がすぐれない原因

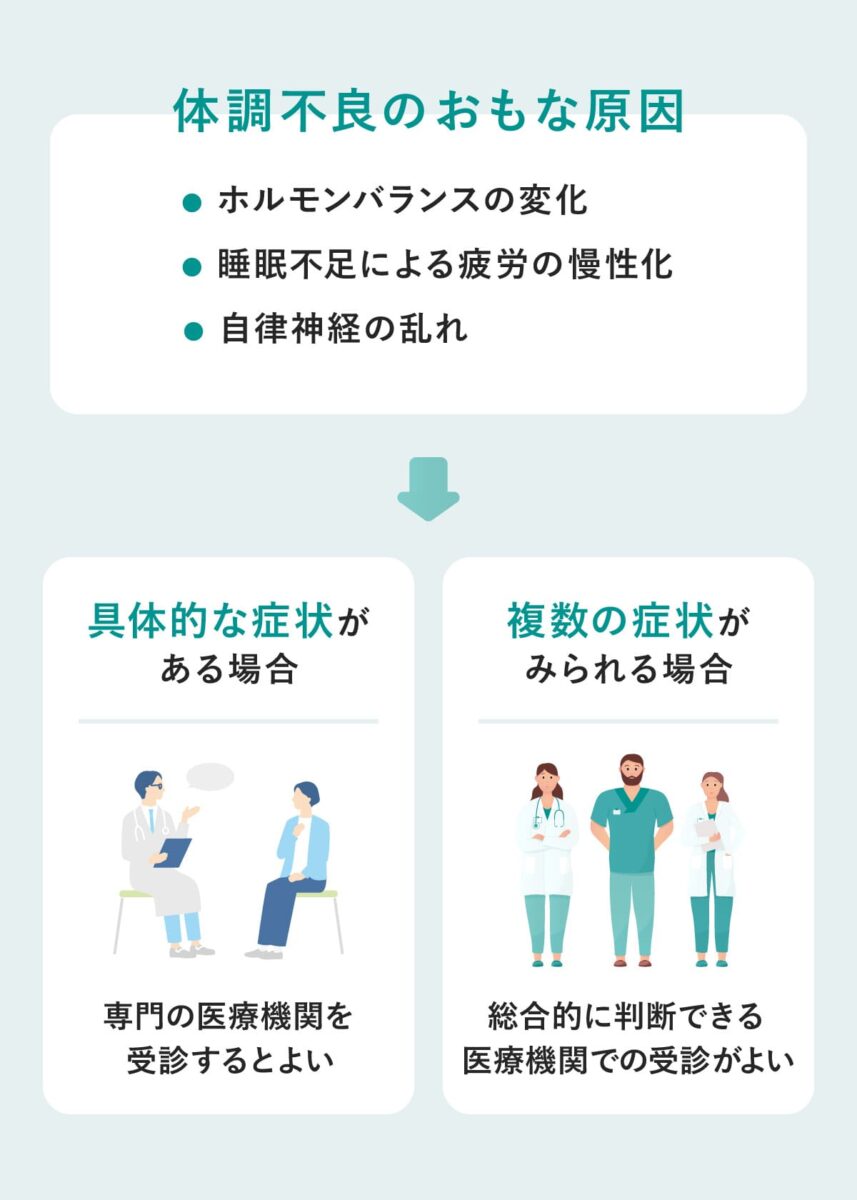

体調がすぐれない原因を特定するためには、具体的にどのような症状があるかを明確にすることが重要。身体がだるい・頭痛がある・首肩がこるなど、身体のどこが不調なのか把握するだけで、その先の検査や対策につなげやすい。以下では、よくある原因を紹介。

- ホルモンバランスの変化

- 睡眠不足による疲労の慢性化

- 自律神経の乱れ

ホルモンバランスの変化

ホルモンバランスの変化による体調不良は、性別や年齢によってさまざま。女性の場合は、更年期症状の悪化も体調不良に影響を及ぼす。また、男性にも更年期があるため注意が必要である。

睡眠不足による疲労の慢性化

「不眠がたたる」というように、睡眠は体調管理には欠かせない。睡眠不足で十分な休息が取れていないと、身体のリセット機能が働かないため、慢性的な疲労状態が続いてしまう。

体調管理を考えるときは、生活習慣を見直して睡眠の質を向上させることが大切。

自律神経の乱れ

ホルモンバランスや睡眠不足など、いくつかの専門医療を受診しても原因が特定できない場合は、自律神経系の疾患の可能性も考えられる。体調不良の原因は、ホルモンバランスの変化、睡眠不足、自律神経の乱れなど、人によってさまざま。

具体的な症状がある場合は専門医療を受診することが推奨されますが、複数の症状がみられる場合は総合的に判断できる医療機関での診察が有効です。不調の原因を特定するためには、具体的な症状を把握し、適切な医療機関への診察につなげましょう。

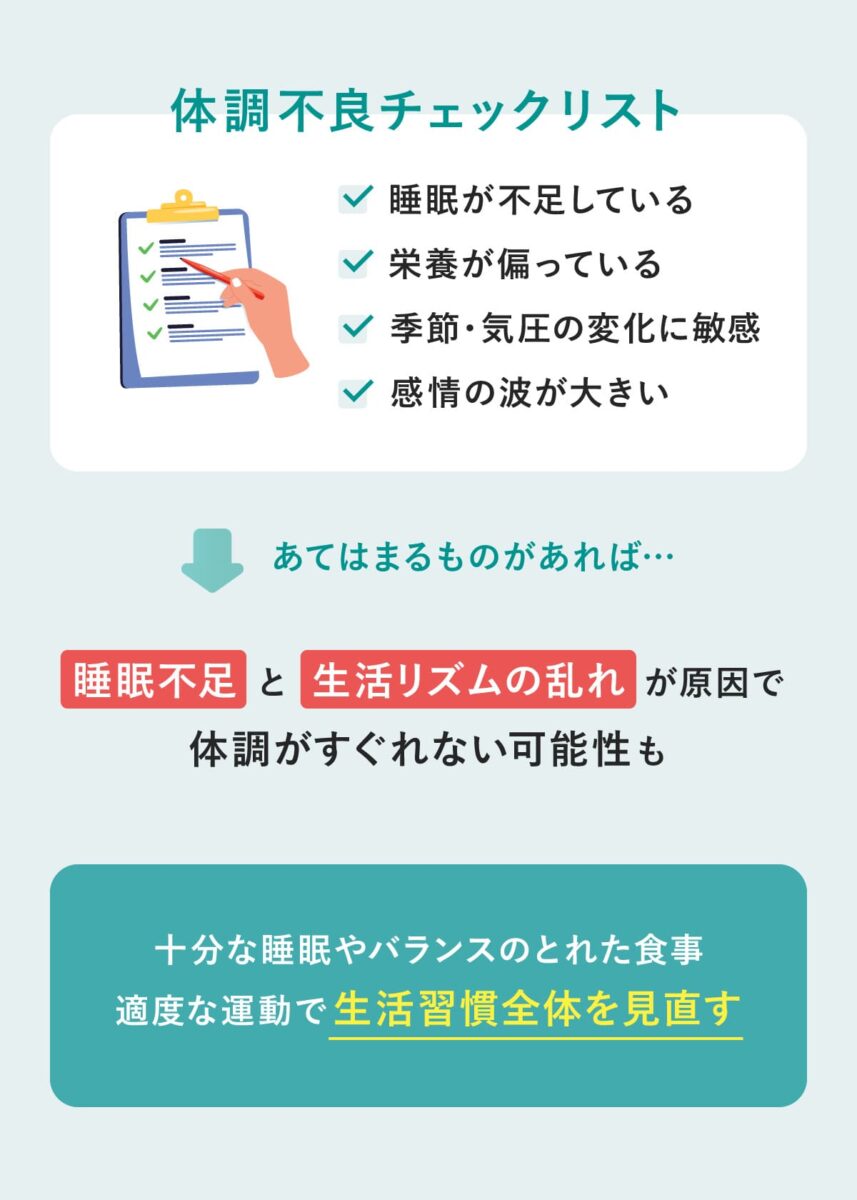

体調を崩しやすい人の特徴

体調を崩しやすい人の特徴としては、睡眠不足と生活リズムの乱れが重要なポイントとなる。自分に当てはまる部分があるか確認し、生活習慣全体の見直しにつなげよう。

- 睡眠が不足している

- 栄養バランスが偏っている

- 季節の変化・気圧に敏感

- 感情の波が大きい

睡眠が不足している

睡眠は身体のリセット機能を担っているため、不足するとさまざまな不調の原因となる。慢性的な疲労感がある人は、睡眠不足が続いていないか確認して、生活習慣を見直してみよう。

栄養バランスが偏っている

栄養バランスの偏りは、体調不良を引き起こす大きな要因の1つ。たとえば、コンビニ食が多い・自炊しない・炭水化物を摂りやすいなどの食習慣がある場合は体調不良になりやすい。

とくに若い世代では、朝ギリギリまで寝ているため朝食欠食となり、エネルギー不足になることも。食習慣の見直しは、体調改善のポイントとしてしっかり意識したい。

季節の変化・気圧に敏感

季節の移り変わりに伴う気圧の変化に敏感な人は、頭痛やだるさなど体調を崩しやすい傾向がある。また、エアコンなどの寒暖差による影響も、環境的なストレスとして体調不良の原因に。

気圧の変化がわかるアプリの活用や、薄手の羽織ものを持ち歩くなど、予防対策があると安心。

感情の波が大きい

感情のアップダウンが激しい人は、身体的負担も大きく体調も左右されやすい。感情の変動にともなって、血圧やいろいろな不調なども変化しやすいので、穏やかな気持ちを保つことが体調管理には有効。

また、日本人は、無理をしてでも気合いで乗りこえる傾向があり、その結果不調につながるパターンも少なくない。

【運動編】体調管理の基本的な方法

日々の生活の中に適度に運動を取り入れることは、体調管理によい影響を与えるメリットがある。無理のない範囲で始めてみて、継続できる長期的な体調管理につなげたい。

- 外部ストレスに負けない土台を作る

- 継続できる運動から始める

外部ストレスに負けない土台を作る

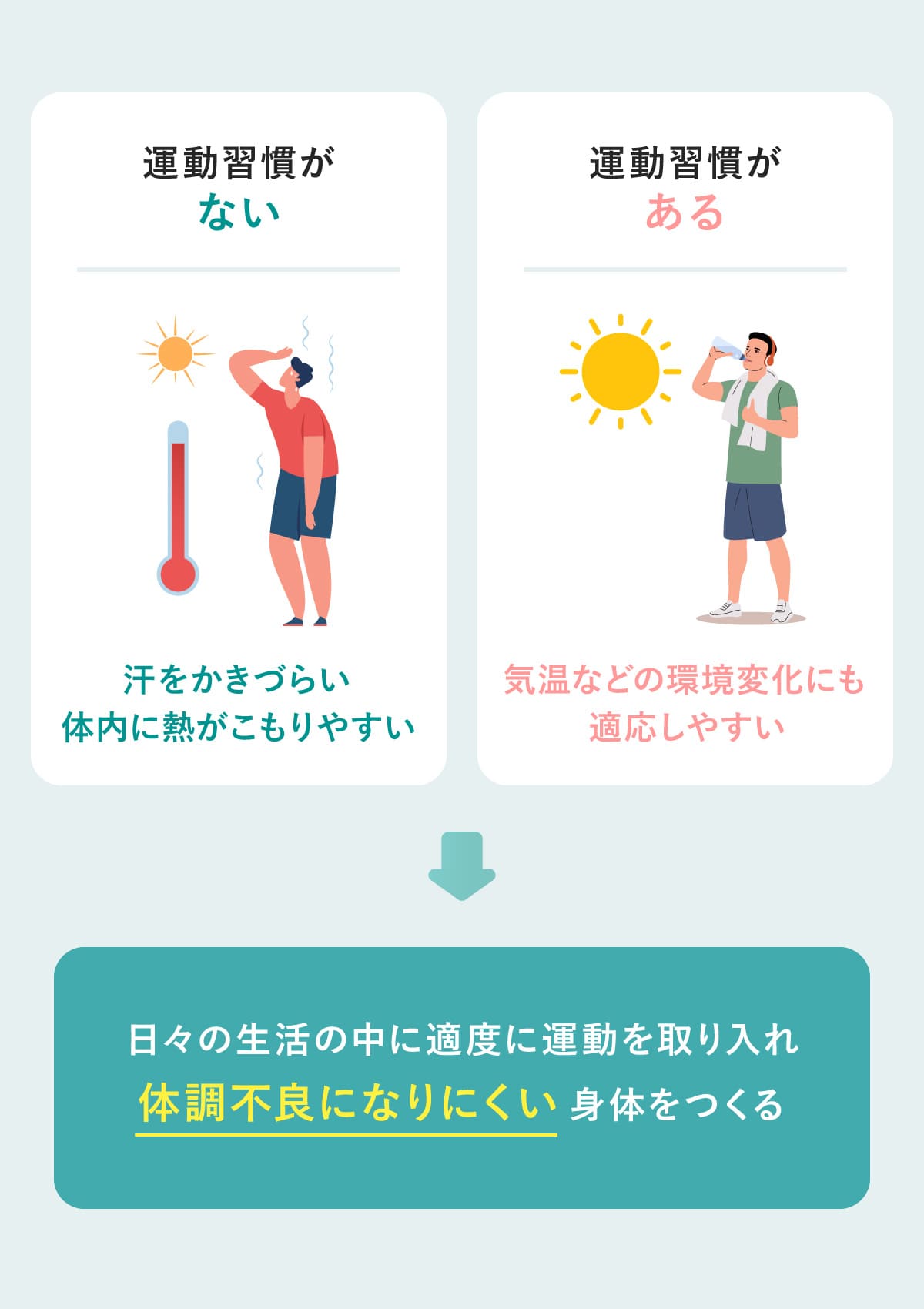

運動することで、心拍数が上がり、汗をかき、代謝が向上して全身の血流が良くなる効果がある。また、運動習慣の有無は、環境への適応能力にも大きな差が生まれる。

たとえば「暑熱順化」のように、運動習慣がなく汗をかきづらい人は、体内に熱がこもり熱中症になりやすい。一方、日頃から運動習慣がある人は、気温などの環境変化にも適応しやすい身体をつくることができ、体調不良になりにくい。

激しい運動をする必要はなく、あくまで年齢相応の体力や運動基準はクリアできるよう心がけよう。

以下の記事では、ストレスを溜め込まない方法や発散する方法を詳しく紹介。

ストレスを溜めないで発散する方法!やってはいけない解消法や向き合い方も紹介

「ストレスが溜まる」とはどういうこと? ストレスはゼロにできないが、うまく整えたり、やり過ごしたりすることはできる。気づかないうちに溜まってしまう疲れや感情のク.....

継続できる運動から始める

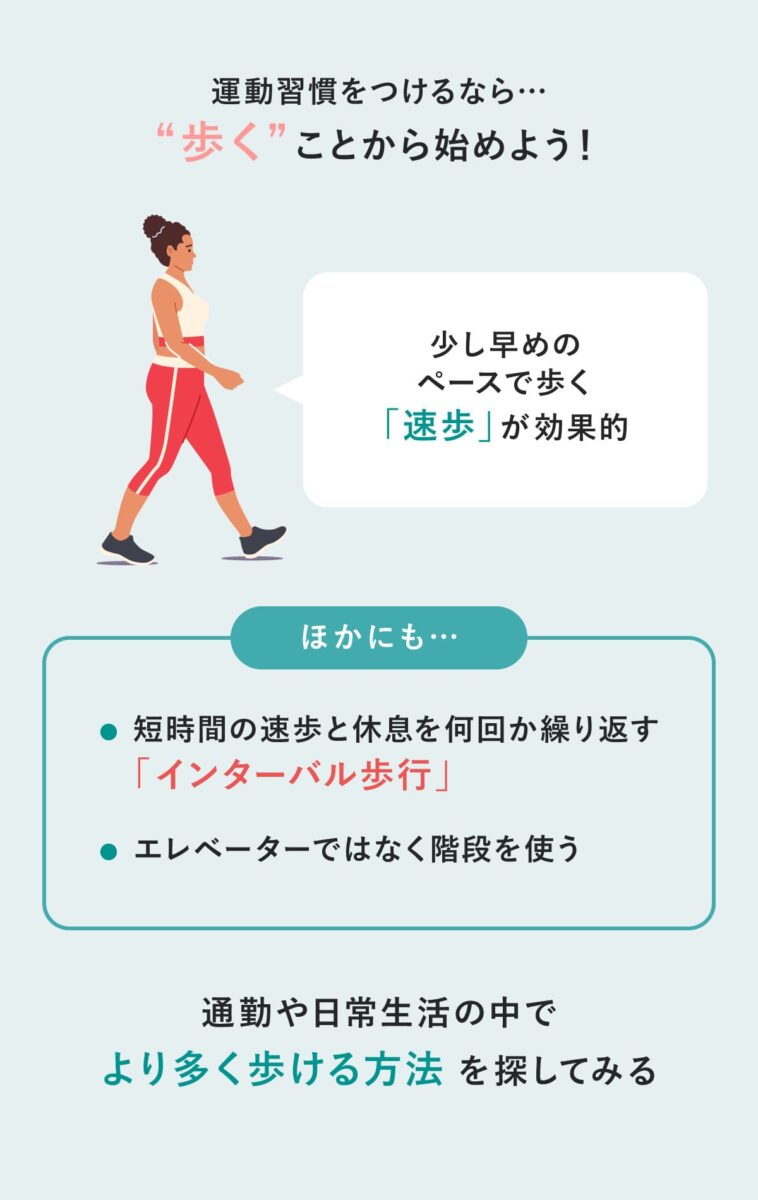

運動習慣がない人は、まずは歩くことから始めてみよう。無理のない程度に、少し早めのペースで歩く「速歩」から取り組むのが効果的。

また、「インターバル歩行」という方法もあり、短時間の速歩と休息を何回か繰り返すことで効率的な運動効果が得られる。このとき、休息時にたんぱく質を摂取すると筋肉の回復が良くなり、汗をかきやすくなるというデータもある。

日々の生活に取り入れやすい運動として、エレベーターやエスカレーターではなく階段を使うなど、こまめに1日のトータル歩数を稼ぐのも効果的。通勤や日常生活の中で、より多く歩ける方法を探してみよう。

運動習慣がある人は、ぜひそのまま続けてください。運動習慣がない人は、まずは歩くことから。足腰に負担がこないよう、自分の体調に合わせて無理なく強度を上げていってみてくださいね。

【食事編】体調管理の基本的な方法

体調管理をする上で欠かせないのが、食事と栄養。体調を整えるための食事の基本的なポイントはしっかりおさえておきたい。

- 1日3食で栄養バランスを整える

- 水分補給を心がける

1日3食で栄養バランスを整える

1日3食の中で、たんぱく質、脂質、糖質など基本的な栄養素をしっかり摂取するのが理想的。とくに朝食は大切で、軽めでもよいので、水分やたんぱく質をきちんと体内に取り入れる必要がある。このとき、「手ばかり法」などを活用し、1日に必要な量を把握しておくとわかりやすい。

たんぱく質は、日本人にとって不足しがちな栄養素であり、とくに意識して摂りたい栄養素。1食につき手のひら1つ分の大きさを目安に、植物性・動物性を組み合わせながらしっかり摂っていきたい。

水分補給を心がける

とくに夏場は、脱水症状を避けるために積極的に摂取する必要がある。ただし冷たいものの摂りすぎは胃腸に負担をかけるため、常温を中心に適切な水分補給を心がけよう。

汗によりミネラル分も失われやすいので、マグネシウム・ナトリウム・カリウムなども摂取するとよい。

栄養バランスは、完璧を目指すよりも継続できる範囲で基本的な栄養素を摂取することが重要です。「手ばかり法」などの簡単な方法を活用して、日々の食生活の中で無理なく実践していくことが体調管理につながります。

味の素株式会社 | アミノ酸【PR】

毎日の食事に取り入れたい「アミノ酸」

家事に仕事に予定に追われ、自分の体調に目を向ける余裕もないまま1日が終わる。疲れが取れにくく感じるこんな時にこそ、暮らしの中で少し意識してみたいのが、「アミノ酸」。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

アミノ酸は、それぞれが連携してたんぱく質を構成しているため、どれかが不足すると、全体のはたらきに影響する。毎日の食事でさまざまな食品を組み合わせ、アミノ酸をバランスよく摂ることをこころがけよう。

【睡眠編】体調管理の基本的な方法

人間の身体にとって、睡眠は回復するために必要な時間であり、運動や食事に比べてもとくに重要。睡眠なしには身体のリセット機能は働かないため、睡眠の質をあげることが体調管理に大きく関わってくる。

- 最初の90分が睡眠の質を決める

- 睡眠環境を整える

- 就寝直前のアルコール・食事は控える

- 早めにぬるめの入浴を済ませる

- 朝日を浴びて体内リズムを整える

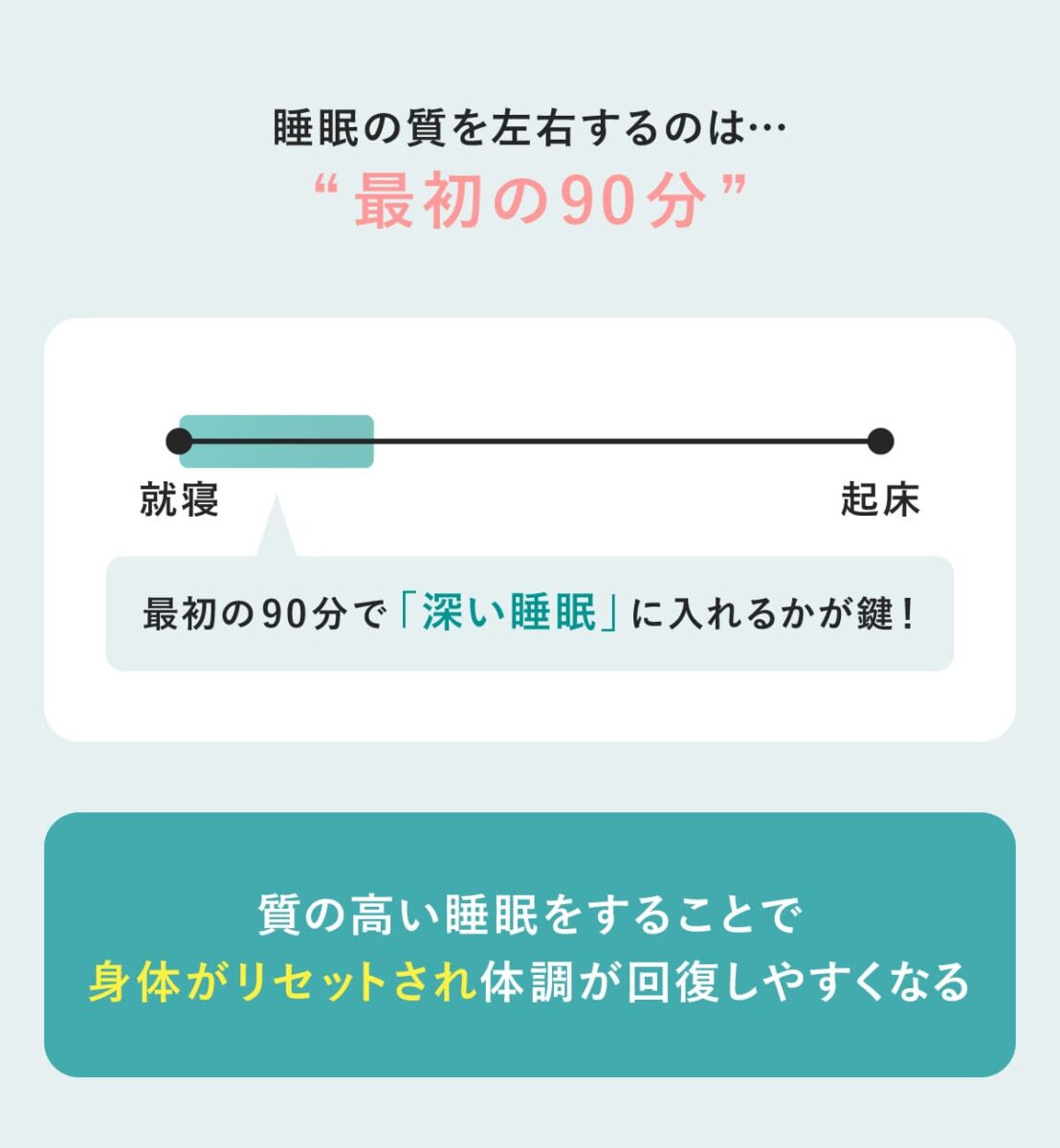

最初の90分が睡眠の質を決める

一般的に、睡眠時間は7〜8時間程度が推奨されているが、最近は短くなっている傾向がある。身体は睡眠中に修復モードに入るため、寝不足が続くと体調不良のリスクも高まる。

とくに大切なのが最初の90分で、ここでしっかり深い睡眠に入れるかどうかが身体の回復には重要であり、その日の睡眠の質を決める。

睡眠環境を整える

睡眠環境は、光・音・気温がポイント。

| 光 | 煌々と明るい部屋よりも間接照明のような落ち着いた色味が理想。スマホは寝室に持ち込まない。 |

| 音 | うるさすぎても静かすぎても良くなく、自分の心臓や呼吸の音などが気にならない程度の適度な静寂が眠りやすい。 |

| 気温 | 暑すぎると熱中症のリスクがあり、冷えすぎると体調不良や風邪となりやすい。 |

これら3つの要素は、脳へ刺激を与えて交感神経を刺激します。就寝前は脳への刺激を控え、寝室は睡眠のためのリラックス場所として考えましょう。

就寝直前のアルコール・食事は控える

就寝前のアルコールは、眠りが浅くなり、トイレなど夜中の覚醒回数が増加してしまうなど睡眠の質が低下する原因になる。飲酒は就寝3時間前までを目安にして、寝付きのアルコールは控えよう。

また、食事についても、食べてすぐ寝ると胃腸に負担がかかるため、夕食は就寝3時間前までに済ませよう。

早めにぬるめの入浴を済ませる

入浴は温度と入るタイミングがポイント。42度以上の熱いお湯は交感神経を優位にし、覚醒してしまうことで睡眠に影響を及ぼす。

質のよい睡眠のためには、就寝の90〜120分前に、38〜40度程度のぬるま湯に首まで10〜15分程度浸かるのがよい。深部体温が上がり、その後体温が下がるタイミングで寝つきが良くなる。

朝日を浴びて体内リズムを整える

人間の身体は、朝日を浴びることで体内リズムが調整される。また、太陽の光を浴びることで体内に「セロトニン」が分泌され、夜は「メラトニン」に変化して睡眠を促進する。

毎朝きちんと午前中に起きて、太陽の光を浴びることは体調管理にとても大切。

睡眠の量と質については、「質」を優先するべきです。質の悪い睡眠を長時間取っても十分な回復は期待できないため、睡眠環境や習慣を整えて、まずは睡眠の質向上に取り組みましょう。

味の素株式会社 | アミノ酸【PR】

睡眠リズムを整えたいときに「アミノ酸」

仕事・家事・育児…。やることが多く、気がつけば寝るのが遅くなってしまう。そんな日々が続くと、寝つきが悪い、朝起きてもすっきりしないといった感覚に悩むことも。そんな毎日を見直す方法として、「アミノ酸」を意識してみるのも1つの選択肢。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

「最近よく眠れない」「なんとなく朝がだるい」そんなときは、1日の終わりにリセットする時間を意識的に持ってみるのもひとつの方法。毎日を忙しく駆け抜けるからこそ、1日の終わりに自分のリズムを整えるきっかけとして、アミノ酸を味方にしてみては。

【メンタルケア編】体調管理の基本的なやり方

メンタルと体調は密接に関わっており、切り離して考えるのではなく同時に現れる症状として捉えることが重要。難しく考えすぎずに、自分に合ったリフレッシュ方法を知っておくとよい。

- 最初に現れた症状を把握する

- スケールを活用してみる

- メンタルにとらわれすぎない

- 呼吸や瞑想で自律神経のバランスを整える

最初に現れた症状を把握する

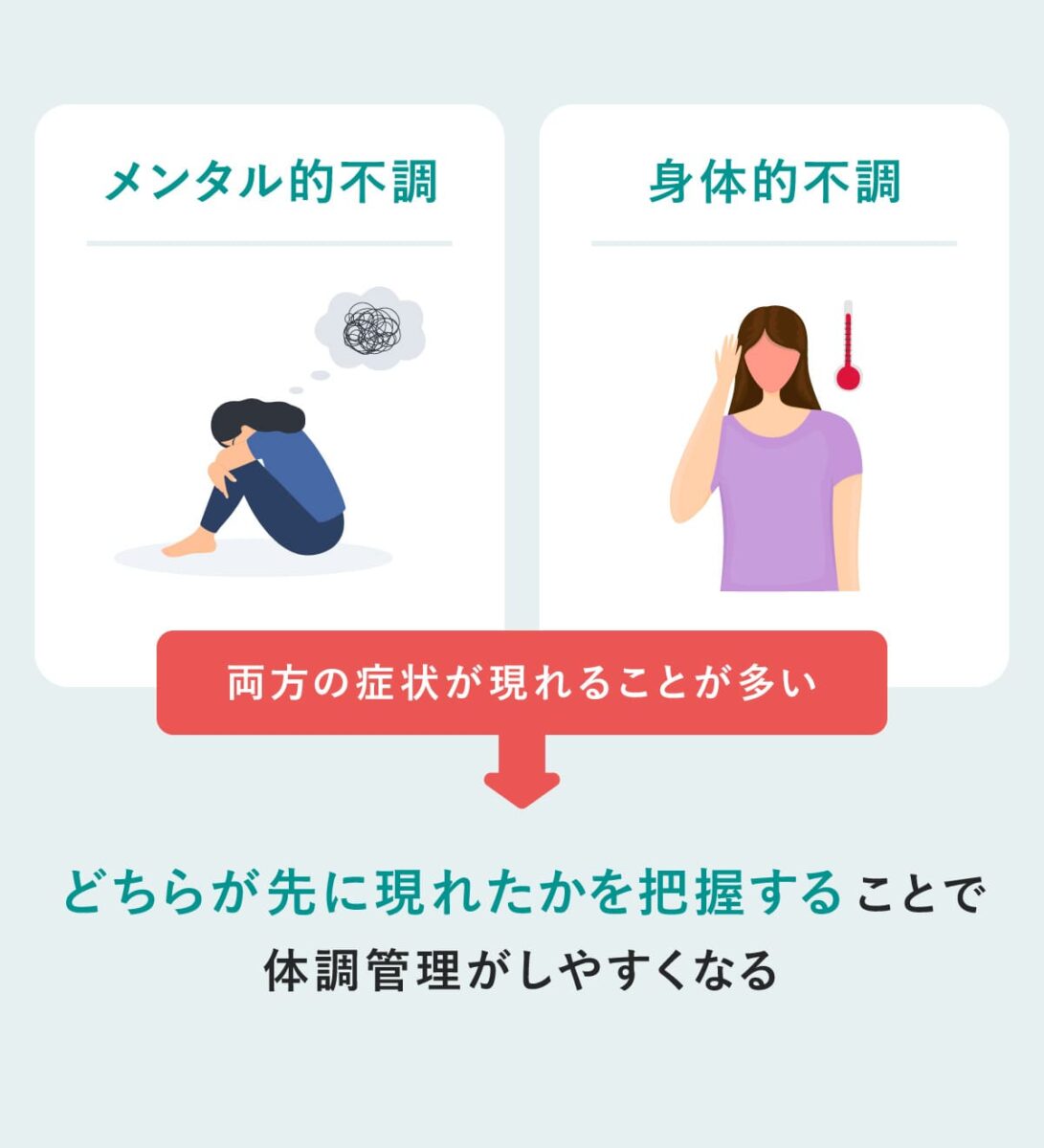

「メンタル的不調」と「身体的不調」は、両方の症状があるケースが多く、どちらが先に現れたかを把握することが重要。たとえば、職場のパワハラによるストレスがあって、その後に体調不良が現れた場合は、ストレス要因への対処が優先される。

このように、先に現れた症状をしっかり把握することで、適切な対策がしやすくなる。

スケールを活用してみる

自分でできる簡単な対策として、インターネットで入手できるうつ病のスケールなどを活用して、自分の状態を客観的に把握することが有効。自律神経系の身体症状が主体なのか、抑うつ状態の症状が主体なのかを判断することで、自分に合った対策を選択できる。

メンタルにとらわれすぎない

メンタルにとらわれすぎると、そこから抜け出せなくなる悪循環に陥りやすい。メンタルと体調は常に連動しているため、気にし続けることで悪いサイクルにはまってしまう危険性がある。

たとえば、社会人になってから寝つけなくなり体調不良が始まった人の場合、仕事のストレスと睡眠問題が連動している。家でも仕事のストレスを考え続けてしまうことが、結果として寝つきの悪さや自律神経の乱れにつながっている。

呼吸や瞑想で自律神経のバランスを整える

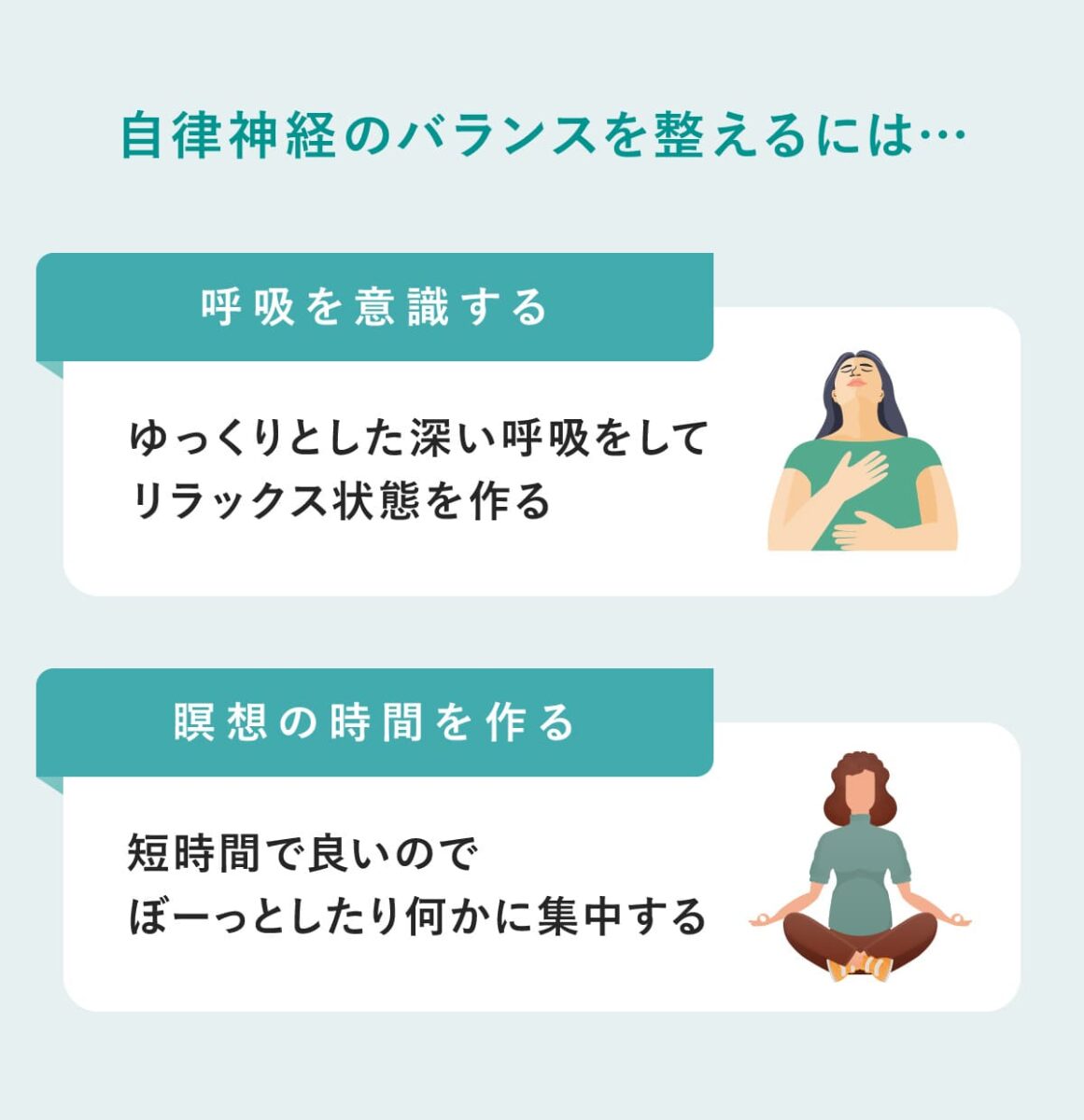

ストレスケアでもっとも重要なのは、自律神経のバランスを整えること。ストレス状態では、交感神経が優位になり、緊張状態が続いて浅く速い呼吸になる。交感神経を緩めるためには、呼吸を意識することが大切。ゆっくりとした深い呼吸をして、リラックス状態を作ることが効果的である。

呼吸とあわせて、瞑想も有効な方法。難しく考える必要はなく、ただぼーっとしたり何かに集中したりと、5分程度の短時間から始められる簡単なものから始めてみよう。メンタル的な不安にとらわれることなく、何も考えない時間や目の前のものに集中する時間がよいリフレッシュになる。

不調にとらわれること自体が、結果的に無駄なことは多いです。とらわれすぎることでメンタルの不調が悪化してしまう負のサイクルにもなりかねません。

自分に合ったストレスとの向き合い方やリフレッシュ方法を見つけて、頑張りすぎないメンタルケアを続けていくことが大切です。

体調不良のときの対処法と回復方法

運動・食事・睡眠・メンタルケアと基本の体調管理方法をどんなに実施していても、体調を崩してしまう場合はある。そんなときに知っておきたい対処法や忙しいときにもできる体調管理のコツを知っておこう!

- 普段の習慣とは違うことを試す

- 忙しいときこそ切り替えが大切

- 持病がある場合は基本対策を怠らない

普段の習慣とは違うことを試す

体調不良の原因がわからない場合でも実践できる方法として、普段の習慣とは違うことを試すやり方がある。

たとえば、運動習慣がない人なら少し運動してみたり、筋トレメインの人なら有酸素運動に変えてみたり、運動の種類を変更してみる。また、運動以外でも、普段ゲームをする人なら映画鑑賞に切り替えたり、気になっていたことに挑戦してみたりと、違う視点でのリフレッシュ方法を試してみることがおすすめ。

忙しいときこそ切り替えが大切

忙しくて時間がないときの体調管理こそ、切り替えが大切。不調は溜まっていくため、日頃からこまめにリセットすることが重要になる。忙しいからと長時間デスクワークを続けていると、首肩のこりや血流悪化などの不調が生じる原因に。初めは軽度の肩こりだけだった症状が、気づいたら自律神経系の不調に発展する可能性も。

1時間に数分でもデスクから離れて休憩をとることで、仕事の効率も向上し、体調の改善にもつながる。

持病がある場合は基本対策を怠らない

持病がある場合、個人の状況によって体調管理の方法は大きく異なる。持病がある場合の体調管理方法は本人が日頃から意識していることが多いため、基本対策をベースに、できる範囲で少しずつ新しい取り組みを加えていこう。

| 高血圧 | 塩分を制限する |

| 糖尿病 | 糖質・脂質(菓子パン・清涼飲料水など)を制限する |

| 腎臓病 |

カリウム・塩分・たんぱく質を制限する

|

| アレルギー | 代替食品を選ぶ |

高血圧では塩分制限、糖尿病では糖質制限、腎臓病ではカリウム・塩分・たんぱく質の制限など、それぞれの持病に応じた基本対策が必要となる。また、アレルギーがある場合も、代替食品の選択などが求められる。

不調に対して焦りは禁物です。気にしすぎず、何となくリラックスした状態で考えられるのが理想的。

心身の改善のためには、まずは自分に合った習慣をつけ、無理をして続けるよりも、その都度楽になる方法を選択することが大切です。

2003年 東邦大学医学部卒業、東邦大学付属医療センター大森病院、済生会横浜市東部病院での臨床経験を経て、2013年8月に「せたがや内科・神経内科クリニック」開設。

医学博士

日本内科学会 総合内科専門医

日本神経学会 神経内科専門医

日本頭痛学会 頭痛専門医

日本脳卒中学会 脳卒中専門医

「頭痛外来」「自律神経失調症外来」など複数の特殊外来を立ち上げ、特に「気象病・天気病外来」「寒暖差疲労外来」はテレビ・新聞・雑誌・ウェブなど各種メディアで話題を呼んでいる。気圧予報・体調管理アプリ「頭痛ーる」監修医師。