「休んでも疲れが取れない」「気づいたら癒しを求めている」日本人特有の仕事観や生活習慣により、多くの人が疲れを感じている。この記事では、休養の専門家に聞いた疲れを癒したいと思う理由や自分の疲労度をチェックする方法、疲労の種類に応じた休養方法をくわしく解説。

この記事の監修者

片野 秀樹 博士(医学)

一般社団法人日本リカバリー協会代表理事/株式会社ベネクス執行役員

そもそも多くの人が疲れを感じている

- 日本人の仕事に対する価値観が疲労の原因に

- 疲れをごまかしているケースも多い

- 20~50代の女性の8割以上が疲れている

日本人の仕事に対する価値観が疲労の原因に

多くの人が疲れを感じている原因の1つに、日本人特有の性格や価値観が大きく関係している。日本では、個人主義よりも全体主義の考え方が主流であり「自分の仕事が終わっても上司が居るので残っている」「周りの人が休んでいないから自分も休まない」など、周りに合わせようとする傾向が強い。

また、長時間労働に対する美徳観が根強く残っており、休みを後回しにして無理をする傾向にある。このような考え方が悪いわけではないものの、疲労に関してはネガティブな側面も大きい。

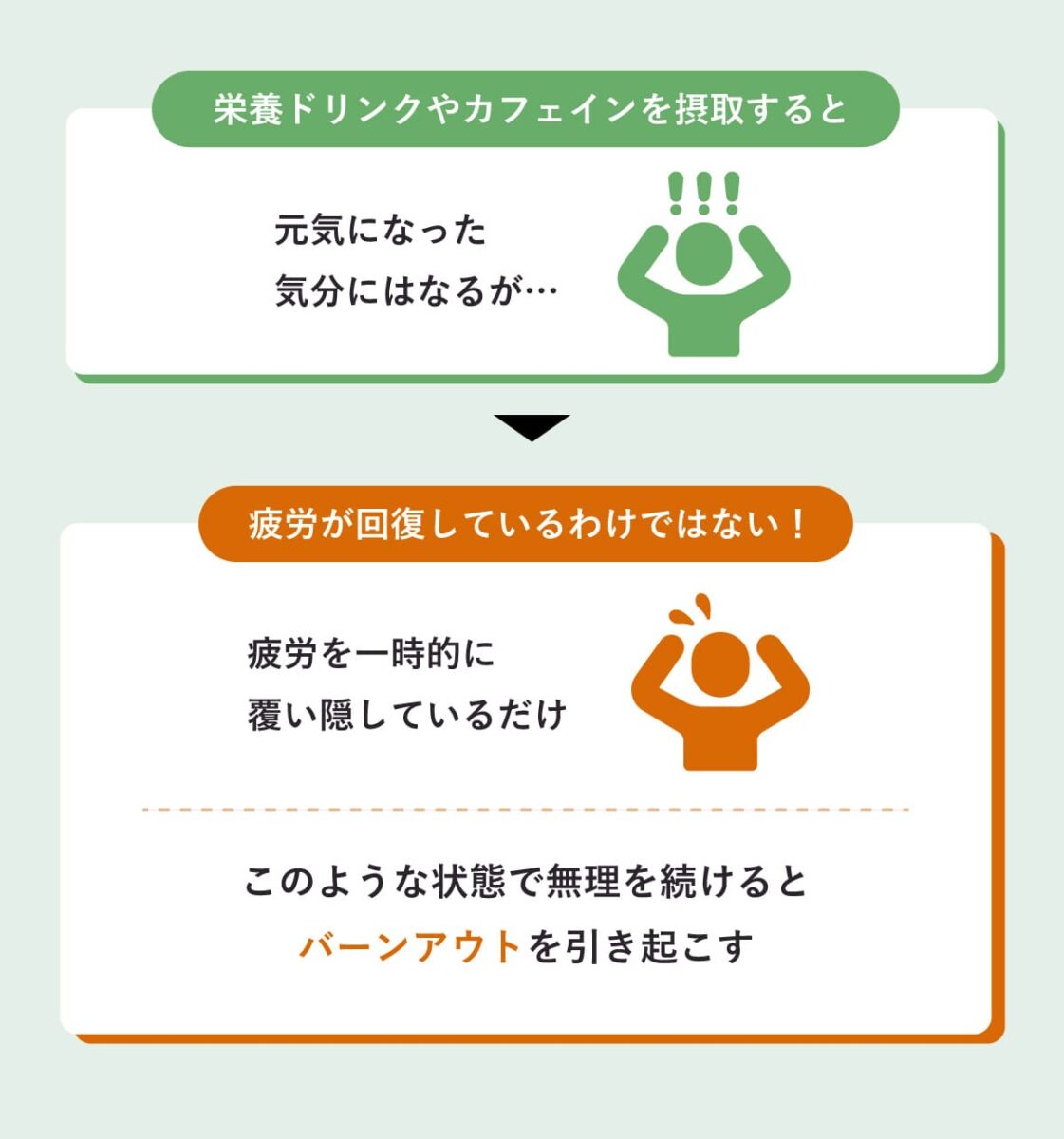

疲れをごまかしているケースも多い

仕事や育児が忙しいときは、栄養ドリンクやカフェインなどで疲労をマスキングしているケースも多い。

しかし、マスキングは疲労を一時的に覆い隠しているだけなので、疲労が回復しているわけではない。このような状態で無理を続けていると「燃え尽き症候群(バーンアウト)」を引き起こしてしまうことにも。

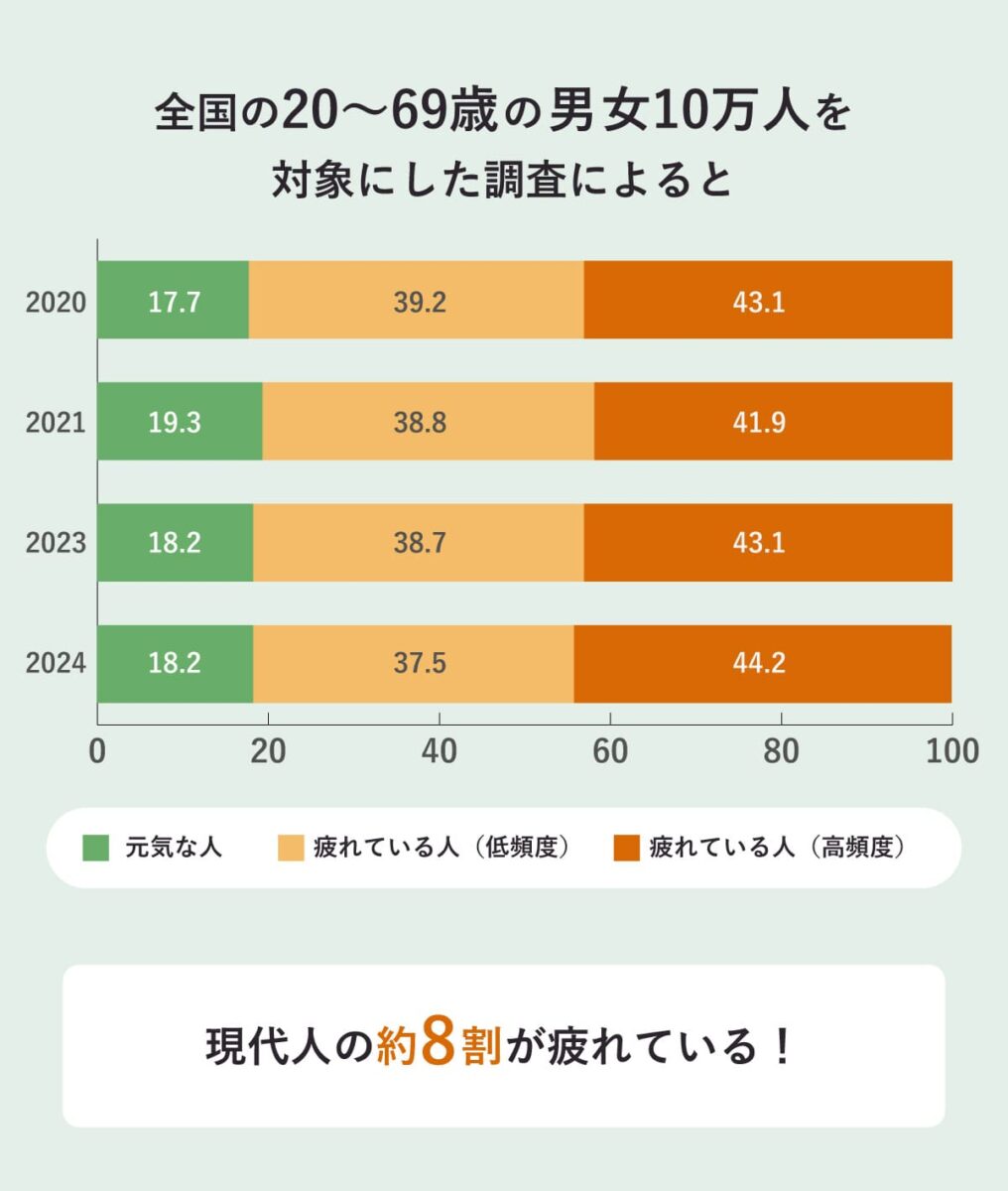

日本人の約8割が疲れている

日本リカバリー協会が就労者10万人(男女)を対象にした調査では、20~60代の約8割が疲れていると回答している。とくに女性は仕事以外にも家事や育児などの負担が重なりやすく、「私ががんばらなければいけない」という意識が強い人ほど、気づかないうちにストレスや疲労を抱えている。

疲れを溜め込まないためには、配偶者や両親などに協力してもらい、短くてもいいので、自分の時間を確保することが大切。

【育児】

- 両親や祖父母に預ける

- 配偶者に見てもらう

- ベビーシッターや託児所を利用する

【家事】

- 家庭内で役割を決めて家族で協力する

- 月に数回は外食する日を設ける

※短くてもいいので、家事や育児から離れる時間をつくる

自分の時間を確保できたら、「近くのカフェでゆっくりする」「好きな映画を見る」など、疲労の回復になることに時間を使おう。回復行動の時間をつくることで生活にメリハリが生まれ、普段の疲れをリセットできる。

味の素株式会社 | アミノ酸

動ける私の土台をつくる「アミノ酸」

なんだか最近、疲れが抜けにくい。日々が慌ただしく過ぎていく中で、自分の身体に向き合う時間を持つのは難しいもの。そんな毎日を支えてくれているのが「アミノ酸」。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

「動いたあとに疲れを感じる」「最近、身体を動かすことに抵抗がある」そんな感覚を持つことが増えてきたら、日々の食事を見直すきっかけかも。通勤や家事、ちょっとした散歩など、日常の中で身体を動かす場面がある日は、アミノ酸を取り入れてみて。

疲れを癒したいと思うのはなぜ?

疲労は大きく「精神的疲労」と「肉体的疲労」に2種類に分類される。癒されたいという感情は、「精神的疲労」が溜まっており、自分自身をストレスから切り離したいという気持ちの表れといえる。

| 疲労の種類 | 精神的疲労 | 肉体的疲労 |

| おもな原因 |

ストレス 人間関係 デスクワーク |

長時間労働 睡眠・栄養・運動不足 |

| おもな症状 |

集中できない 気分が落ち込む やる気が出ない |

身体がだるい 身体の動きが緩慢 ドアや柱にぶつかる |

| 休養タイプ | 心理的休養 | 生理的休養 |

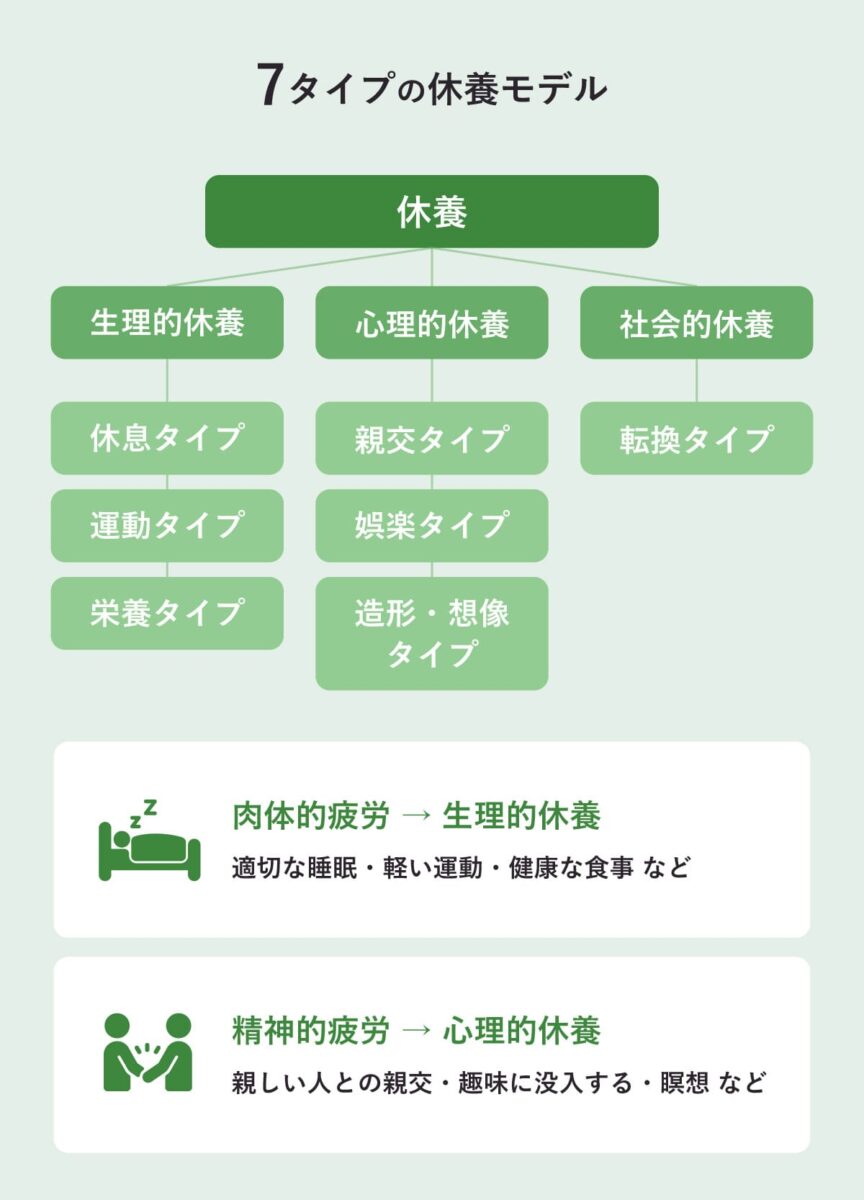

また、休養の観点では「精神的疲労」と「肉体的疲労」に対するアプローチは異なる。

肉体的疲労に対しては、適度な睡眠や軽い運動などの「生理的休養」が推奨される。一方、精神的疲労の場合は普段と違う場所に出かけたり、好きなことに没入したりするなど、ストレスがかからない環境に身を置くことが重要。

【精神的疲労】疲れを癒す方法

精神的疲労の回復には、親しい人とのコミュニケーションや趣味や好きなことに没入する「心理的休養」が効果的。

【心理的休養の種類】

- 親交タイプ:親しい人との会話や自然との触れ合い

- 娯楽タイプ:自分の好きなことに没入する

- 造形・創造タイプ:何かを作ったり楽しいことを想像したりする

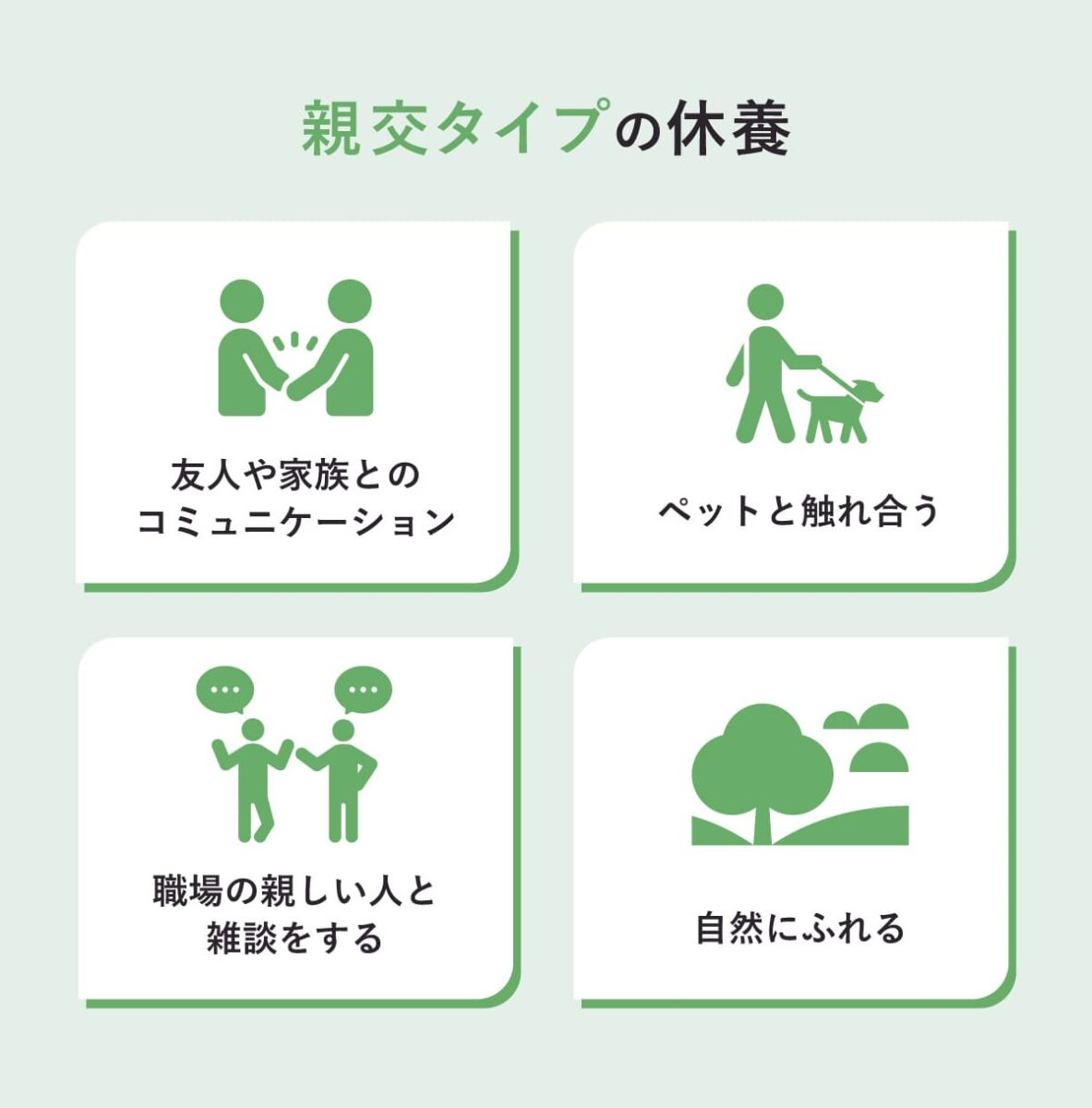

親交タイプ:親しい人との会話や自然との触れ合い

友人や家族と楽しく会話をしたり、ペットと触れ合う、職場の親しい人と雑談をするなど、人や動物とのコミュニケーションが親交タイプの休養。とくに、リモートワークをしている人はコミュニケーションが少なくなりがちなので、意識的にオンラインでの雑談の機会をつくることが大切。

また、人やペットと接するだけでなく、自然にふれることも親交タイプの休養に分類される。自然の植物が発する「フィトンチッド」には、副交感神経を優位にしたりストレスホルモンを減少したりといったさまざまな効果が報告されている。

【フィトンチッドのおもな効果】

- 免疫細胞であるNK細胞を活性化させる

- ストレスホルモンの分泌を抑制する

- 睡眠を促進し質を高める

- 注意力や記憶力を向上させる

娯楽タイプ:自分の好きなことに没入する

好きな音楽を聴いたり映画を見たり、習い事に打ち込むなど、自分の好きなことを主体的におこなうのが娯楽タイプの休養に該当する。嫌なことを忘れて没入できるのであれば、基本的には何でもOK。家族や友人と一緒に楽しめることであれば「親交タイプ」の効果も得られる。

ただし、何かに没入してストレスを切り離すことが重要なので、目的もなくダラダラと時間を使うのはNG。

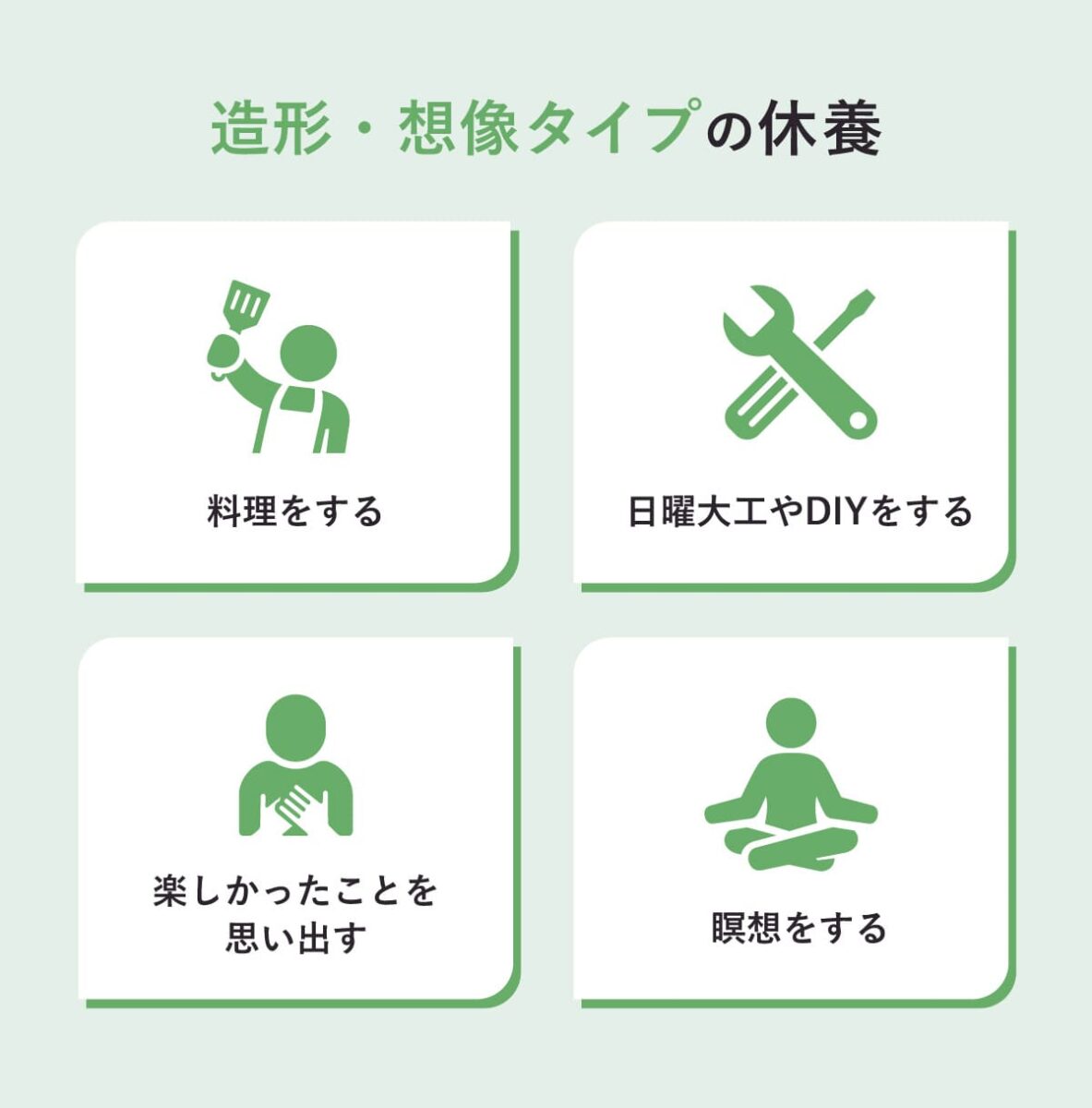

造形・想像タイプ:何かを作ったり楽しいことを想像する

絵を描いたり料理をしたりする、日曜大工やDIYなどの創作活動や、瞑想や空想などの行動は造形・想像タイプの休養に該当する。何かに没入したり、好きなことに思いをめぐらせたりすることで、ストレスを切り離すことができる。

瞑想はハードルが高いと感じる人は、目をつぶって行きたい場所をイメージしたり、楽しかったことを思い出したりするだけでも十分な休養になる。

【肉体的疲労】疲れを取る疲労回復方法

肉体的疲労を回復させるには、身体を休めたり適度に動かしたりする「生理的休養」が効果的。

【生理的休養の種類】

- 休息タイプ:適度な睡眠や休憩を摂る

- 運動タイプ:軽い運動やストレッチ

- 栄養タイプ:食べ過ぎに注意して胃を休ませる

休息タイプ:適度な睡眠や休憩を摂る

睡眠・仮眠をとる、休憩をするなど、一般的な休みのイメージに近いのが休息タイプの休養。毎日7~9時間程度の睡眠時間を確保することで、日中に高いパフォーマンスを発揮できる。

一方、「休日はとにかく寝ている」「ベッドの上でゴロゴロしながらスマホを触っている」といった過ごし方は、消極的な休養にあたるため、活力を高めることはできない。

休日に1~2時間長く寝るくらいなら問題ありませんが、1日ゴロゴロしていると血流が悪くなり、余計に疲れを感じたり、週末に時差ボケをおこすおそれがあります。

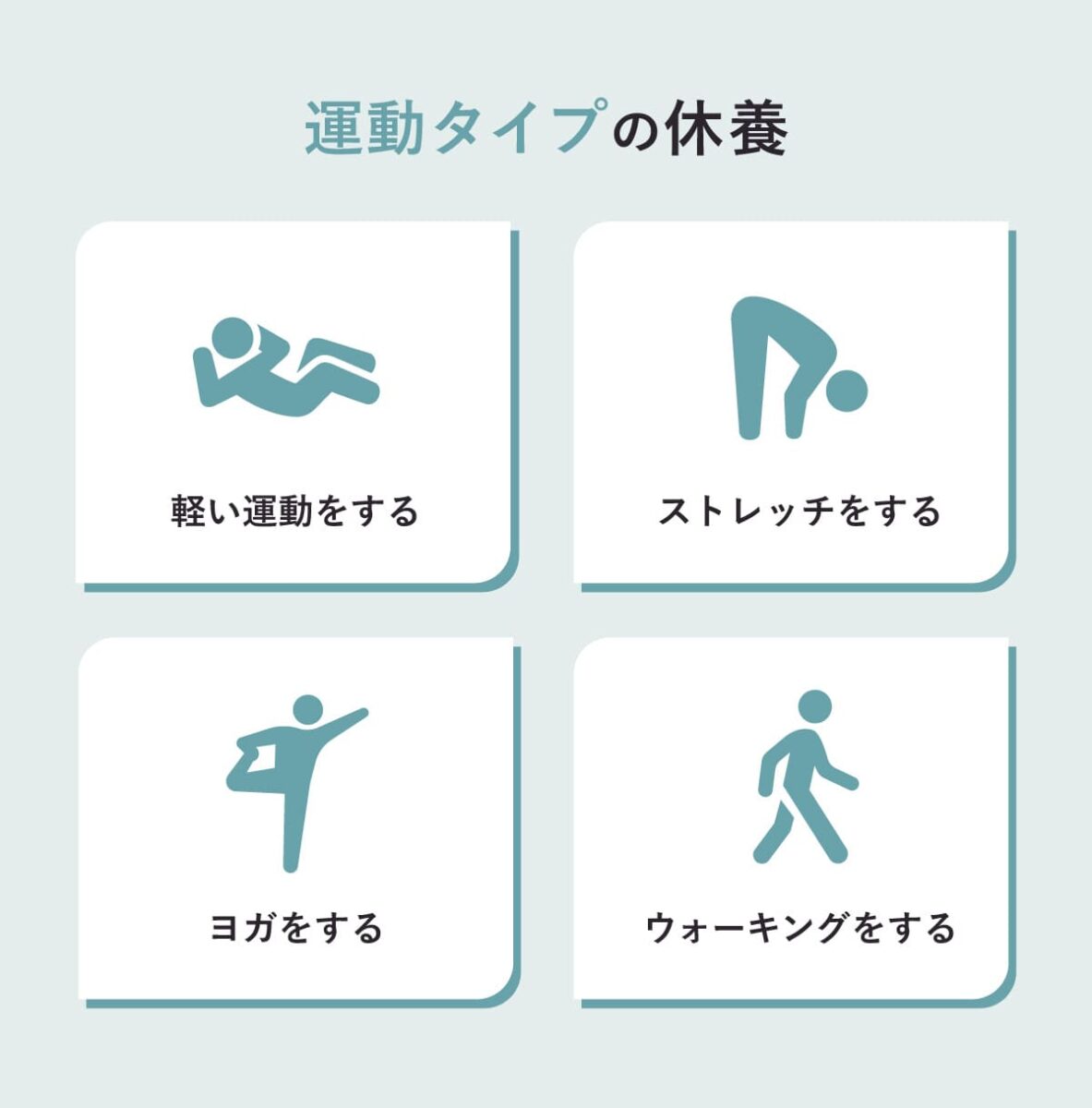

運動タイプ:軽い運動やストレッチ

肉体的疲労の回復には「むくみの解消」が大事なポイントの1つとなる。とくに重要なのが「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎ。ふくらはぎの筋肉は、血液を心臓に押し戻すポンプの役割を果たしている。ウォーキングやストレッチなどの軽い運動をしてふくらはぎの筋肉を動かすことで、血液の循環が促進され、細胞の1つひとつに酸素や栄養を届けることができる。

全身に酸素や栄養が行き渡ることで、老廃物やリンパの流れがスムーズになり、疲労感の軽減につながる。

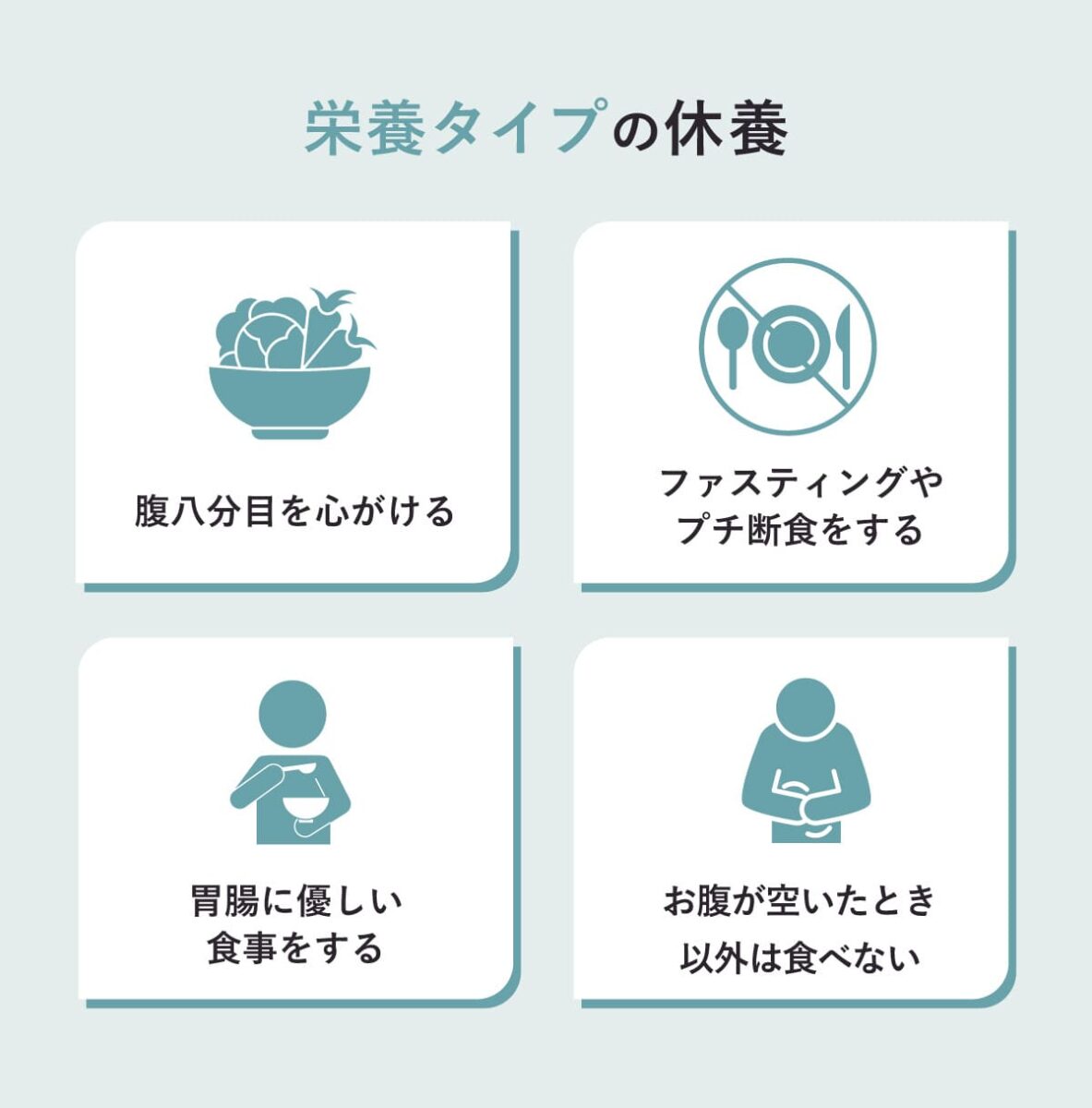

栄養タイプ:食べ過ぎに注意して胃を休ませる

疲れたときは甘いものや脂っこいものをお腹一杯食べたくなるが、休養の観点では腹八分目を心がけ、胃を休ませることが大切。

また、ファスティングやプチ断食のように意図的に食べない時間をつくることも、消化器官を休ませ、老廃物の排出を促進する効果が期待できる。「気づいたら何か食べている」「満腹になるまで食べている」という人は、腹八分目を意識し、お腹が空いたとき以外は食べないことを意識しよう。

以下の記事では、疲労回復の方法を実践しやすいルーティン形式で紹介。疲れに悩んでいる人はチェックしてみて。

朝起きた時が一番疲れているのはなぜ?考えられる原因や対処法を紹介

朝起きたときが一番疲れている原因は? 朝は、1日をスタートさせる重要な時間。起きたときにすでに疲れを感じたまま活動をはじめると、さらに疲労が重なり、また翌朝もぐ.....

味の素株式会社 | アミノ酸

睡眠リズムを整えたいときに「アミノ酸」

仕事・家事・育児…。やることが多く、気がつけば寝るのが遅くなってしまう。そんな日々が続くと、寝つきが悪い、朝起きてもすっきりしないといった感覚に悩むことも。そんな毎日を見直す方法として、「アミノ酸」を意識してみるのも1つの選択肢。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

「最近よく眠れない」「なんとなく朝がだるい」そんなときは、1日の終わりにリセットする時間を意識的に持ってみるのもひとつの方法。毎日を忙しく駆け抜けるからこそ、1日の終わりに自分のリズムを整えるきっかけとして、アミノ酸を味方にしてみては。

疲れを癒して効果的に休養するコツ

- 複数のタイプを組み合わせる

- 必ず自主的に取り組む

- 気分転換の方法をリスト化する

複数のタイプを組み合わせる

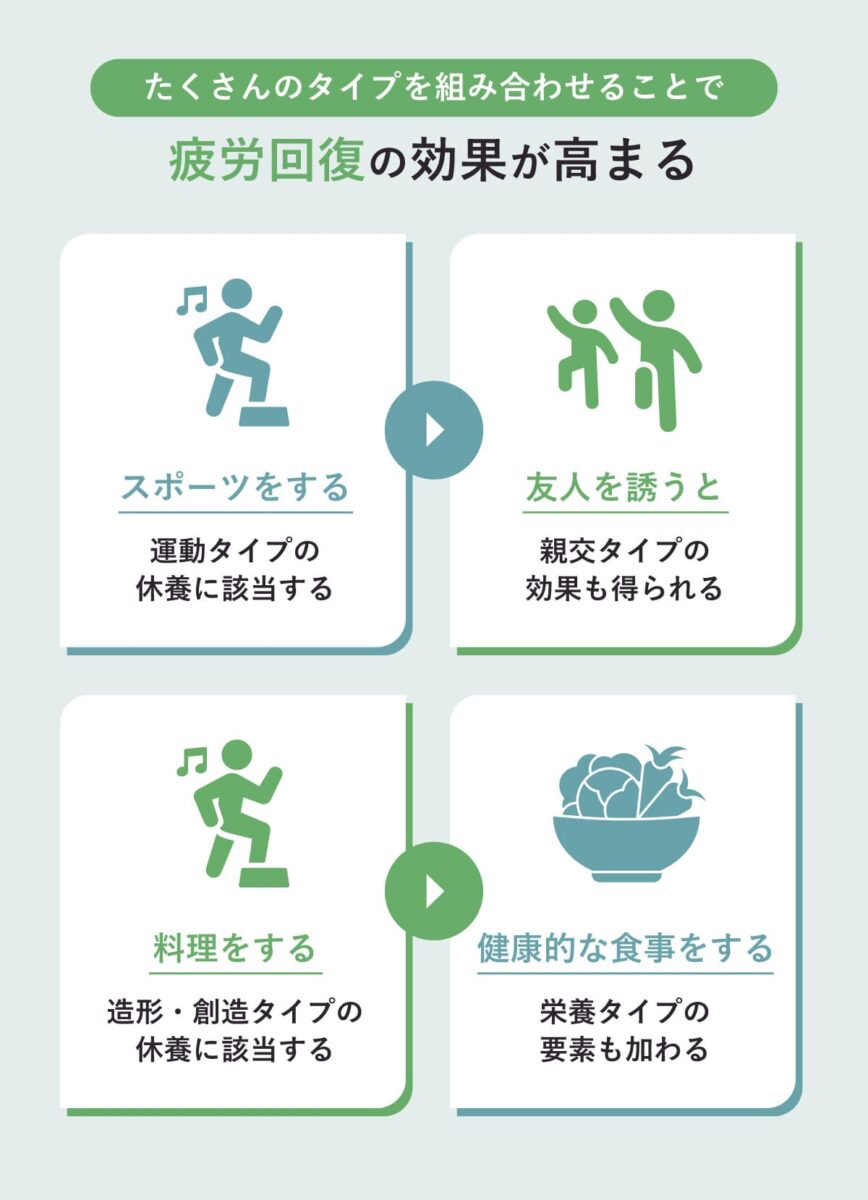

疲れの原因に合った休養タイプを知ることは重要だが、あまり固執せず、複数のタイプを組み合わせることが大切。

たとえば、スポーツをすることは運動タイプの休養に該当するが、親しい友人を誘うことで親交タイプの効果も得られる。また、料理をするのは造形・創造タイプになるが、健康的な食事をすることで栄養タイプの要素も加わる。

このように、たくさんのタイプを組み合わせていくことで、両方のいいとこどりができ、疲労回復の効果も高まる。

必ず自主的に取り組む

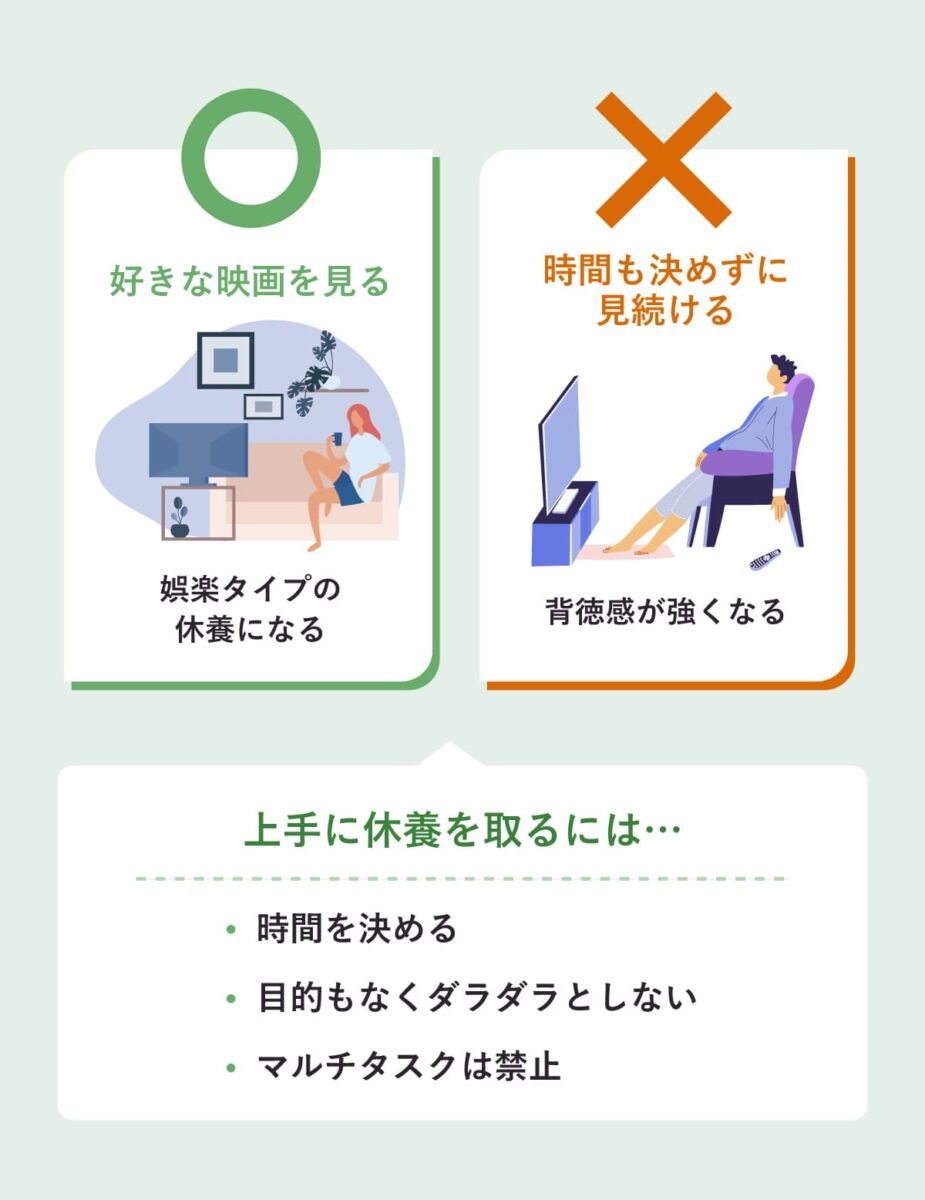

基本的には自分の趣味や好きなことを取り入れて問題はないが、自主的に取り組むことが大事。

たとえば、好きな映画を見ること自体は休養になるが、時間も決めずにだらだら見続けてしまうと「背徳感が強くなる」「睡眠時間が短くなる」など、マイナスの影響が大きくなってしまう。

【自主的に休養を取るポイント】

- 時間を決めておく

- 目的もなくダラダラとしない

- マルチタスクはやめて、1つのことに集中する

気分転換の方法をリスト化する

効果的な休養方法は人それぞれ異なるため、自分に合った気分転換の方法をできるだけ多く見つけ、リスト化しておくと効果的。

| 状況 | 行動 |

| ストレスがたまったとき |

|

| やる気がでないとき |

|

| どうしても集中できないとき |

|

ストレスがたまったときや疲れているときはどうしても判断力が低下するので、あらかじめやることをリストアップしておくと、すぐに行動に移すことができる。

疲れを確認するチェックリスト

現代人の多くが疲れを感じている一方、自身の疲れに気づかずに無理をしている人も少なくない。自分がどういう状態なのかを理解するために、今の疲労度をチェックしてみよう。

☐ 寝ても寝ても眠い

☐ 身体は疲れているのに、いざ寝ようとすると寝つけない

☐ 朝、起きた瞬間からすでに疲れている

☐ 休日の日は思いっきり朝寝坊をして、そのままゴロゴロして過ごす

☐ 有休が取りづらい職場に勤めている

☐ 残業は当たり前だ

☐ 人間関係に悩んでいる

☐ 育児や介護など定休日のない仕事をしている

☐ 最近、つまらないことでイライラする

☐ 眼精疲労や肩こりがある

☐ 入浴は湯船に浸からず、シャワー派だ

☐ 夜のつきあいが多いが、毎朝9時には出社する

☐ 栄養ドリンクやコーヒーを飲まないとやる気が出ない

☐ 性欲が低下してきた

☐ 最近、著しく気力・体力が衰えた自覚がある

――――――――――――――――――――

☑ 2個以下 :今のところ比較的元気ですが、無理は禁物!

☑ 5個以下 … そこそこ疲れがたまっているので、まずはゆっくり休もう

☑ 10個以下 … かなりお疲れモード。計画的に休養を取ろう

☑ 15個以下 … かなりの危険水域。いくら忙しくても、休むことを真剣に考えて!

疲れがたまっている場合はすぐに休む必要があるが、そこまで疲れがたまっていない人でも、今の状態を悪化させないために計画的に休むクセをつけることが大切。

アスリートたちは激しいトレーニングのあとに一定の休養を取ることで、高いパフォーマンスを維持しています。これは仕事でも共通の考えなので、仕事を優先しすぎて休養をおろそかにしないようにしましょう。

休養学の第一人者として休養に関する社会の不理解解消やリテラシー向上を目指して啓発活動にも取り組んでいる。著書「あなたを疲れから救う 休養学」(東洋経済新報社)」は現在16万部を超えるベストセラー。そのほかに編著書「休養学基礎」(メディカ出版)、著書『マンガでわかる休養学』(KADOKAWA)などがある。