スポーツ科学の分野で注目を集めているユーフォリアR&Dセンターは、「女性アスリートの健康」に関する研究を進めてきた。同センターの調査により、月経周期の特定の時期には関節や靭帯のケガのリスクが約1.6倍~2.7倍に上昇することが判明。これまで感覚的にしか理解されていなかった女性アスリート特有の課題に、科学的なアプローチで解決の糸口を見出している。今回は同センターの田中氏・山中氏・大家(おおいえ)氏にお話を伺った。

田中 孝さん

株式会社ユーフォリア R&Dセンター センター長

山中 美和子さん

株式会社ユーフォリア R&Dセンター リサーチャー

大学卒業後渡米し、インディアナ州立大学にて修士号と米国アスレティックトレーナー資格認定委員会公認アスレティックトレーナー(BOC-ATC) の資格を取得。帰国後、アスレティックトレーナーとして活動をしながら、早稲田大学スポーツ科学研究科にて博士号を取得。現在は株式会社ユーフォリア R&Dセンターにてリサーチャーを務める。専門はスポーツ医学、アスレティックトレーニング。

大家(おおいえ) 純子さん

株式会社ユーフォリア 広報

大学卒業後、人材系総合情報サービス企業にて編集、広告会社にてディレクター、米系スタートアップにてローカライズやSNSマーケティング、国内BtoBスタートアップ複数社にて広報を経験し、行動を後押しするコンテンツづくりにこだわりPR/ブランディング周辺領域に長年携わる。2019年12月より現職。次世代のためのよりよいスポーツ環境整備とスポーツ指導のアップデートをめざし情報発信に取り組む。JSPO公認ジュニアスポーツ指導員資格を保有。

本記事のリリース情報

Wellulu:ケガのリスクが2倍に!女性アスリートの月経周期とケガの関係性研究【ユーフォリアR&Dセンター】

【ユーフォリアR&Dセンター】スポーツデータを活用した研究・開発施設

──ユーフォリアR&Dセンターの設立背景についてお聞かせください。

大家さん:ユーフォリアR&Dセンターは、株式会社ユーフォリア内の研究開発組織です。スポーツ科学やデータサイエンスの領域で、ワンタップスポーツなどアスリート向けのデータマネジメントシステムを提供するなかで必要とされる新しい機能開発を社内で支援したり、ヘルスケア関連企業向け事業開発の支援サービスや臨床研究支援サービスなど多岐にわたる事業に関わっています。

──スポーツデータの活用に力を入れるようになったきっかけは何でしたか?

大家さん:2012年にラグビー日本代表チームの体調管理を目的としたアプリ「ワンタップスポーツ」の開発をスタートしたことです。

2015年に同チームがワールドカップで強豪の南アフリカに勝利する快挙を達成し、弊社のアプリが注目されました。それからスポーツデータの重要性が広く認知されるようになり、会社として事業領域を拡大するに至りました。

「女性アスリートの健康」と「長期的なアスリート育成」の研究

──R&Dセンターの研究分野の中で、とくに注力している分野とその理由を教えてください。

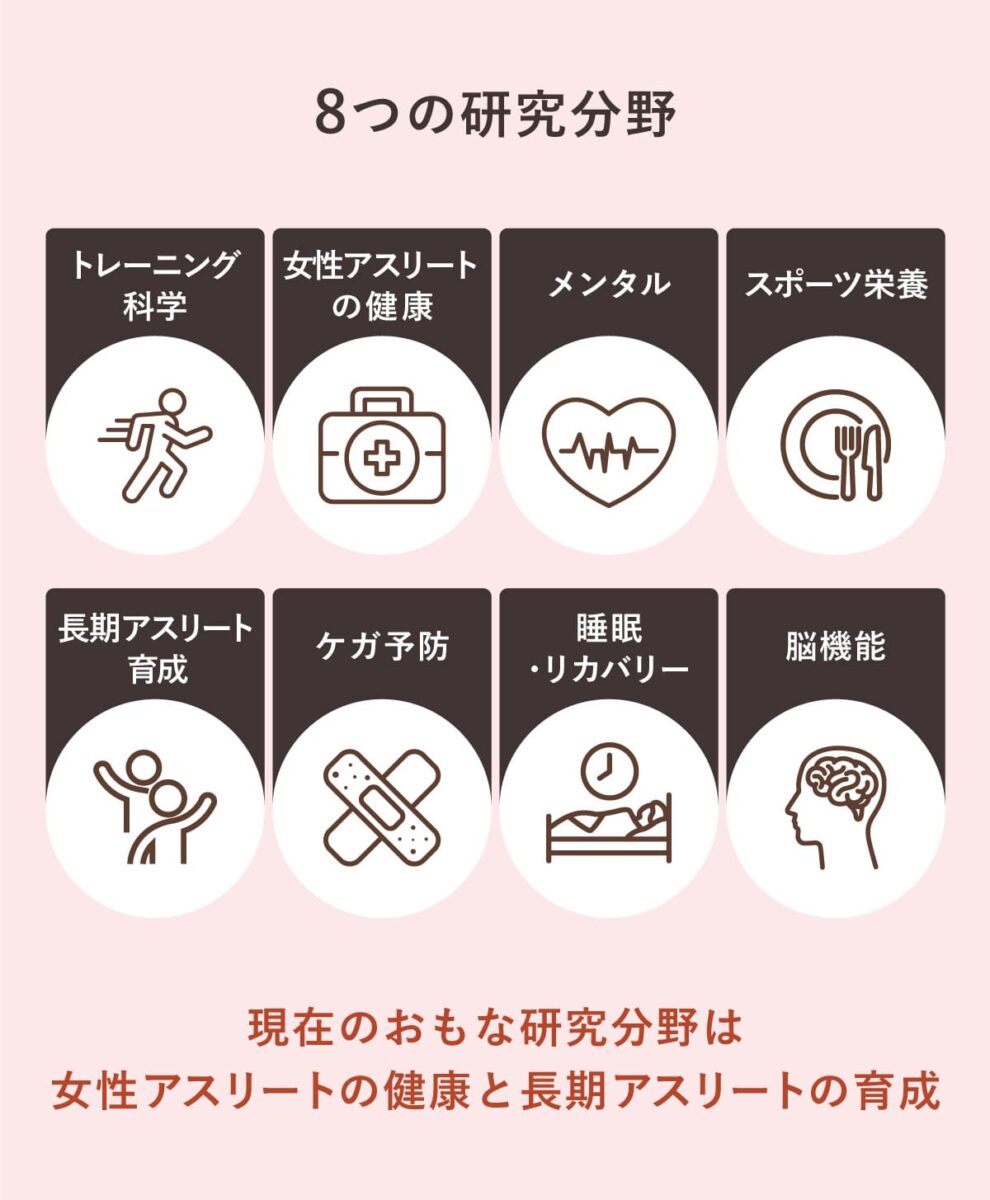

田中さん:現在は「女性アスリートの健康」と「長期的なアスリート育成」に注力しています。

女性アスリートには月経周期や骨密度などに特有の健康課題があるため、パフォーマンス向上と健康管理の両立を目指しています。長期的なアスリート育成では、ジュニアからトップアスリートに至るまでの成長プロセスを科学的に支援すべく研究に励んでいるところです。

──他のテーマも並行して研究されていると伺いましたが、その理由をお聞かせください。

田中さん:8つの研究テーマは互いに関連し合い、全体としてスポーツ科学の発展と事業成長に寄与すると考えているからです。現在は2分野に注力していますが、将来的には他分野にも力を入れ、多様なニーズに対応できる体制を確立したいと考えています。

──「女性アスリートの健康」と「長期的なアスリート育成」は、社会的にも注目されているのでしょうか?

田中さん:そうですね。女性アスリートについては、月経周期やホルモンバランスなど、男性とは異なる特有のコンディション管理が必要です。しかしこれまで十分な科学的サポートが行き届いていなかった分野だと認識しています。

また長期育成は、多くのクライアントチームにとって重要なテーマです。ジュニアからシニアまで一貫したサポートを通じて、アスリートの可能性を最大限に引き出し、長期的な競技キャリアの形成を支援する必要があります。

このような視点から、これら2つの分野を注力テーマとしています。

女性アスリートをサポートする情報が不足

──女性アスリートと月経に関する研究を始められた直接的なきっかけを教えてください。

山中さん:女性アスリートにもっと月経に関する知識を身につけてコンディショニングに活かしてもらいたいと思ったことが研究のきっかけでした。女性アスリートの多くが月経による体調やパフォーマンスへの影響を感じているものの、月経が止まってしまうことのリスクや、月経とうまく付き合ってコンディションを整える方法についての知識が不足していると以前から思っていたんです。

また指導者の側でも女性特有の体調管理の難しさを理解していない場面が見受けられ、どうにか改善できないかと考えていました。

──具体的にどのような課題を感じられましたか?

山中さん:大きく2つあります。1つは女性アスリート自身にとっても、指導者にとっても、女性特有の健康課題への理解や当事者意識が不足していること。もう1つは、月経の話題がタブー視される傾向があり、個々のアスリートが抱えている課題が明るみになりにくいことです。これらが、科学的な知見に基づくサポートを難しくしていると考えています。

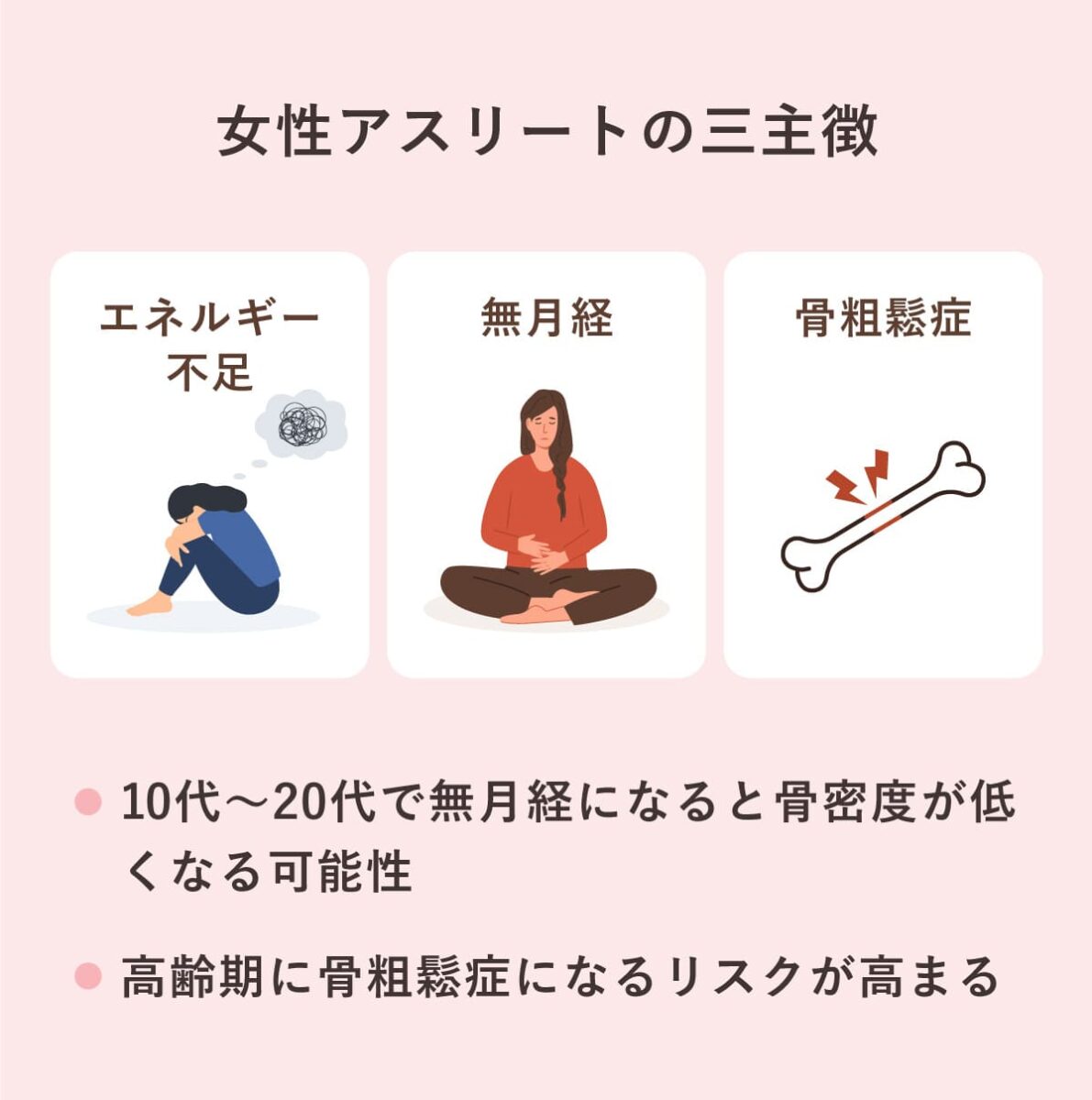

女性アスリートはエネルギー不足・無月経・骨粗鬆症(こつそそうしょう)といった健康障害を抱えやすく、これらを総称して、「女性アスリートの三主徴(さんしゅちょう)」と呼びます。10代から20代前半のアスリートにとって特に重要な問題です。

この時期は骨密度を高めるボーナスタイムで、骨密度が生涯で最も高まる時期です。逆に、この時期に骨密度を高められないと、その分の骨密度をその後の人生でリカバリーするのは難しいので、生涯にわたって悪影響があります。

骨密度が低いことで最も大きく生活に支障をきたすのは、老年期だと思います。骨密度は健康寿命にも大きく関係しているので、人生最後の10年を、自分の足で立ち、健康に過ごすためにも若い頃から無月経を放置してはいけないし、月経と向き合う必要があります。ですが、この問題の深刻さを現実味を持って若いアスリートや指導者に伝えることが難しく、それが大きな課題でした。

月経管理が未来の身体を守る!

──若い女性アスリートにとって、将来の健康より目の前の競技に集中するほうが大事ということでしょうか?

山中さん:そのように感じることが多いです。将来の健康リスクに向き合うより、目の前の目標である大会や試合を優先する傾向があります。そこで私たちは、月経を競技パフォーマンスやケガと関連付けて説明することができれば、女性アスリートにもっと当事者意識を持って自身の月経に向き合ってもらえるのではないかと考えました。

──課題解決に向けてどのように取り組まれているのでしょうか?

山中さん:月経管理を科学的に支える仕組みをユーフォリアのプロダクトであるONE TAP SPORTSの機能として実装することにより、女性アスリートが健康に競技に打ち込める環境づくりを目指しています。同時に、指導者やサポートスタッフへの正しい知識の普及にも力を入れ、スポーツ界全体での支援体制の構築を進めていきたいと考えています。

──女性アスリートを取り巻く日本の現状についてはいかがでしょうか?

山中さん:世界的に見ても、女性アスリートの月経に関する研究はまだ発展途上です。男性アスリート中心の研究が多く、女性の特性を考慮した研究は限られています。

現時点では、多くの女性アスリートが自身の体について十分な知識を持てていません。これは長年スポーツが男性中心に発展してきた影響が大きいと考えています。

特定の月経周期ではケガのリスクが1.6倍~2倍に!

──月経と女性アスリートの研究について、現場からどのような反響がありましたか?

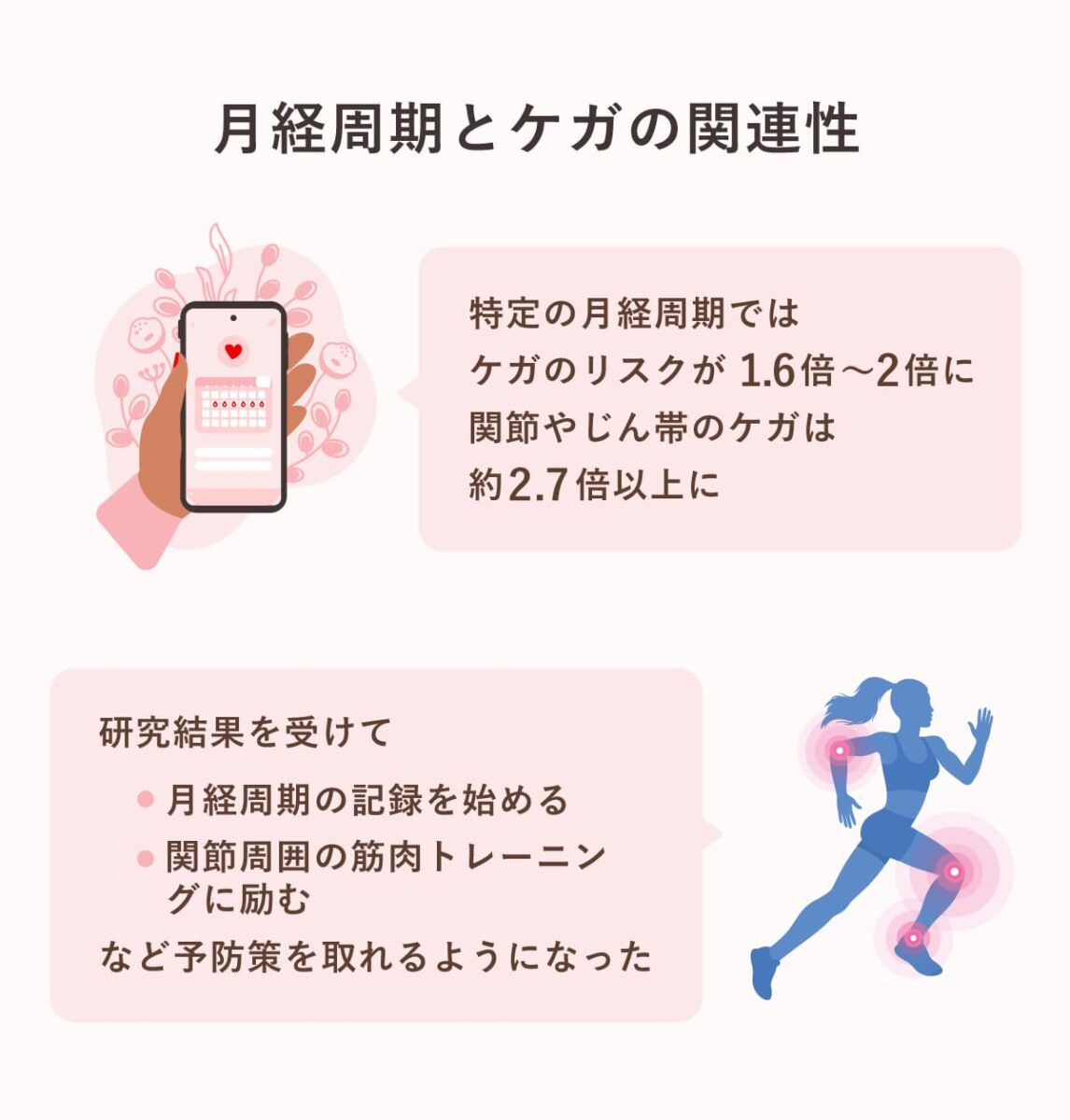

山中さん:研究の成果についてお話しする前に、まずどのような研究を行ったかを簡単にご説明します。おもなテーマは「月経周期とケガの関連性」でした。

結果として、月経周期の中でも排卵期にケガのリスクが1.6倍~2倍に、関節や靭帯のケガでは約2.7倍に上昇することが判明しています。研究に参加したアスリートからは「リスクの差が予想以上に大きい」という驚きの声が多く寄せられました。

多くのアスリートは、体調やコンディションが周期によって変わることは感覚的に理解していたものの、まさかそこまでとは想定していなかったようです。

──その研究結果を受けて、アスリートの行動に変化はありましたか?

山中さん:一方で、既に記録をつけていた選手は、月経周期のフェーズを強く意識するようになったようです。排卵期に、特に関節や靭帯のケガのリスクが高まるので、そのタイミングでは関節の安定性を補強するテーピングをしたり、関節の安定性に寄与する関節周囲の筋に刺激を入れた上で練習に参加するなど、具体的な予防策を実践する方が増えました。

──他にも意識の変化は見られましたか?

山中さん:月経フェーズにより異なる心身のコンディションやパフォーマンスの変化に意識を向け、自己理解を深めるきっかけになったかと思います。

研究結果を伝えるだけでは「リスクが高い時期に何もできない」と不安をあおる恐れがあったため、対策をセットで伝えたのが功を奏したのだと思います。

すべての指導者が月経に関する正しい知識を知ることが大切!

──指導者によって知識レベルに差があるのでしょうか?

山中さん:研究に協力していただいたチームの中には、男性スタッフが女性選手の月経を含むコンディション管理を専門的に担当しているケースもあります。女性アスリートのサポートに必要なコンディション情報の一部として月経に関する情報も特別扱いせず活用されています。こうしたケースでは、研究結果をお伝えした際に納得感を持って受け止めてもらえたように思います。

一方で「月経周期とは何か」という基礎的な段階から知識をアップデートしてくださった方もおり、研究結果に大きな衝撃を受けていましたね。「そんなにケガのリスクが変わるなんて」「なんでこんな重要な情報がもっと広まっていないんだ」と、女性アスリート以上に衝撃を受けていた方もいらっしゃった印象があります。

山中さん:指導者やスタッフ向けの研修で基礎知識を伝えるだけでなく、女性アスリートにも月経の知識を知ってもらう必要があります。時間はかかるかもしれませんが、正しい情報を適切な形で広めれば、月経の知識が共通認識になる社会を実現できるでしょう。

この研究をきっかけに、月経管理が当たり前になり、選手と指導者が正しい知識を共有できる環境の土台を築いていきたいと考えています。

女性指導者であっても、自身の月経体験を中心に指導するなど知識量に差がある場合があります。月経の症状は個人差が大きく、それを考慮しないと適切なサポートはできません。

男性だから、女性だから、と一括りにするのは短絡的で、一人ひとりに合わせた練習メニューが用意されるのが本当の意味で理想的なのではないでしょうか。

───月経がまだデリケートな話題であるがゆえの課題ですね。どうすれば選手自身が知識を深め、指導者とより良いコミュニケーションを図れるのでしょうか?

山中さん:選手自身が月経について正しい知識を持ち、月経を「我慢すべきもの」や「隠すべきもの」ではなく、「コンディション管理のために考慮すべきもの」として捉えて欲しいなと。そのように捉えられれば、月経に関してであっても、指導者とコミュニケーションをとるハードルが下がるのではないでしょうか。

受け止める指導者側の知識や理解も重要です。当然ですが、月経のことを話したくない女性アスリートに話すことを強要してはいけません。「話しても大丈夫」と思えるような関係性と、適切な対処を促すための知識の土壌がより良いコミュニケーションのカギとなります。双方の知識向上のため、継続的な情報発信とサポートを行っていきます。

R&Dセンターの使命は研究結果の実装や新しい価値の創造

事業に直結する研究がおもなミッション

──ユーフォリアにはR&Dセンターとスポーツ科学研究所(以下、研究所)がありますが、それぞれの役割を教えてください。

田中さん:R&Dセンターは社内の組織で、おもなミッションは事業に直結する研究です。新しいアプリケーション開発や既存サービスの改良などの支援を担当していて、既存の研究論文から実装できる価値を抽出することもあれば、ゼロから研究を計画し実施することもあります。まずは事業貢献、その先に社会貢献していくことを重視しています。

一方、研究所は外部の専門家にもご参加いただいている外部組織でバーチャルの研究所です。社会課題解決に重点を置き、人々の健康促進や教育分野でのスポーツ科学応用など、より広い視野で長期的な研究を行っています。

──R&Dセンターでは、具体的な実装と新しい価値創造にこだわっているのですね。

田中さん:研究開発が現場で活用され、アスリートや指導者の課題解決に直結することがR&Dセンターのゴールです。たとえば月経管理の研究成果をワンタップスポーツの機能として実装し、現場のニーズに応えています。

R&Dセンターと研究所、産学連携によって研究を加速

──社内外の2つの研究体制の連携について、事業にどのような価値をもたらすとお考えですか?

山中さん:ユーフォリアのプロダクトやサービスの信頼性を科学的に支えるために、研究所との連携が不可欠だと捉えています。

具体的には、R&Dセンターのメンバーではカバーしきれない学術的な領域において知見が必要になった際には、研究所の研究員である外部の先生方にご協力いただきます。ユーフォリアが提供するものが科学的に誠実であるためにも、さらなる連携を強めていきたいと思っています。

──社会的な価値という点では、どのような方向性を目指していますか?

山中さん:研究所もユーフォリアが運営する組織ではありますが、その役割は事業を支えるだけにとどまりません。事業よりもさらに長いスパンで、社会課題の本質的な解決に向けたアプローチを行うことをより大きな目的としています。

──具体的には、どのような社会課題にアプローチすることを想定していますか?

山中さん:現在、研究所は「子どもたちのスポーツ体験格差」という社会課題に中長期的に取り組む計画を進めています。この課題は、地域や家庭環境、性別など様々な要因によってスポーツに触れる機会や経験に大きな違いがある現状を指しています。

スポーツは、個人の人生、ひいては社会をより豊かにするとても効果的な「投資」です。様々な環境や条件に関わらず、子どもたちが豊かなスポーツ経験を得て、生涯に渡って活きる能力と健康を育めるよう、研究所の研究員の先生方と総力戦で取り組みたいと思っています。

アスリート・指導者の双方が正しい知識を持つきっかけを作りたい

──女性アスリートを取り巻く問題以外では、どのような課題がありますか?

田中さん:研究者の目線で感じるのは、育成年代(子ども達)の場合でも指導者が正しい知識を持っていないケースは少なくないという現実です。

一例を挙げると、試合中に頭をぶつけた選手が明らかに脳震盪(のうしんとう)の症状を示しているにもかかわらず、「血が出ていないから大丈夫」というような発言を耳にすることがあります。このような誤った対応により、子どもたちの健康や安全を危険にさらしてしまう場面が少なからず存在しています。

──正しい知識の普及が急務ということですね。

田中さん:子どもたちが健康的にスポーツを続け、将来にわたって元気に暮らすための基盤を作るためには、適切な指導と教育が不可欠です。これは選手や指導者だけでなく、大会主催者や保護者といった周囲のすべての人々に関わる問題ですね。

研究を通じて、これらの人々に正しい知識を提供し、スポーツ環境全体を改善していきたいと考えています。

──スポーツ現場の環境整備が、幅広い影響をもたらしそうですね。

田中さん:その通りです。年齢や性別に関係なく、誰もが健全にスポーツを楽しめる環境の整備を目指しています。

かつての「練習中に水を飲むな」のような誤った指導は減りましたが、トレーニングやケガへの対応はまだ課題が残っています。ユーフォリアはこれらの解決に取り組み、スポーツに関わるすべての人が安全に活動できる環境を作りたいと考えています。

──最後に、読者へのメッセージをお願いします。

田中さん:スポーツは健康で豊かな人生に不可欠です。私たちは研究を通じて間違った指導を減らし、誰もが健全にスポーツに関われる環境づくりを目指しています。

山中さん:スポーツは健康習慣づくりに加え、人生と社会を豊かにする「有用な投資」です。研究成果を一般の方々にも役立つ形で広め、スポーツが生活の一部となる社会を作っていきたいと考えています。

大家さん:スポーツ科学研究はアスリートだけのものではなく、人間の可能性を追求する研究だと捉えています。その知見を社会全体に還元し、スポーツが日常の一部として誰もが楽しめるものになることを願っています。

Wellulu編集後記:

スポーツと科学の関係性が深まる中、ユーフォリアR&Dセンターの取り組みは時代の要請に応えるものです。とりわけ印象的だったのは、月経周期とケガの関連性を数値で示すことで、これまでタブー視されがちだった話題に科学的アプローチを持ち込んだ点です。

育成年代における指導者の知識不足という課題に対しても、具体的な解決策を模索している姿勢が印象的でした。スポーツを通じた社会貢献という視点を持ちながら、実践的な研究を進める同センターの今後の展開に注目したいと思います。

2001年に株式会社東芝に入社し、流通・金融・製造など多岐にわたる産業において、大規模SIおよび研究開発プロジェクトに従事。IoTやAIを活用した新規事業の立ち上げやプロジェクトの推進を行う。また、東芝の技術をスポーツに応用するインキュベーション活動を立ち上げ、多くのメンバーを巻き込みながらプロジェクトを推進。2018年からは、株式会社グルーヴノーツにて、エンタープライズ向けのAI/量子コンピュータ活用プロジェクトを推進し、量子コンピュータの社会実装と多くの事例化を主導。2023年より現職。スポーツサイエンスとコンピュータサイエンスの融合による新しい価値の創出と、社会課題解決に向けた社会実装に取り組む。