「人生100年時代」と言われているこの時代に、毎日を楽しく、やりがいをもって生きられている人はどれだけいるのだろうか。

「Be supporters!(Beサポ!)」(※以下Beサポ!)は、高齢者や認知症などで普段は「支えられる」ことの多い方が、地元サッカークラブのサポーターとして「支える」存在になることを目指すプロジェクトだ。スポーツ選手の応援(=推し活)によって人と人のつながりが生まれ、高齢者のウェルビーイングを実現している。

そんなBeサポ! を運営するサントリーウエルネス株式会社は、12月12日の「サポーターの日」(「12番目の選手」という意味でJリーグが提唱)を前に、2024年12月11日に『人生100年時代の物語大賞』の授賞式を、明治安田ホール(千代田区丸の内)で開催した。

ここでは、受賞作品からプレゼンターのコメント、そして第二部で開催されたパネルディスカッションまで、当日のイベントの様子をお伝えする。

第一部:Beサポ! が実現させた高齢者施設での物語

今回で2回目となる『人生100年時代の物語大賞』への応募総数は30件。事務局と5名の選考委員の選抜によって、1つの大賞と4つのファイナリスト賞が誕生した。

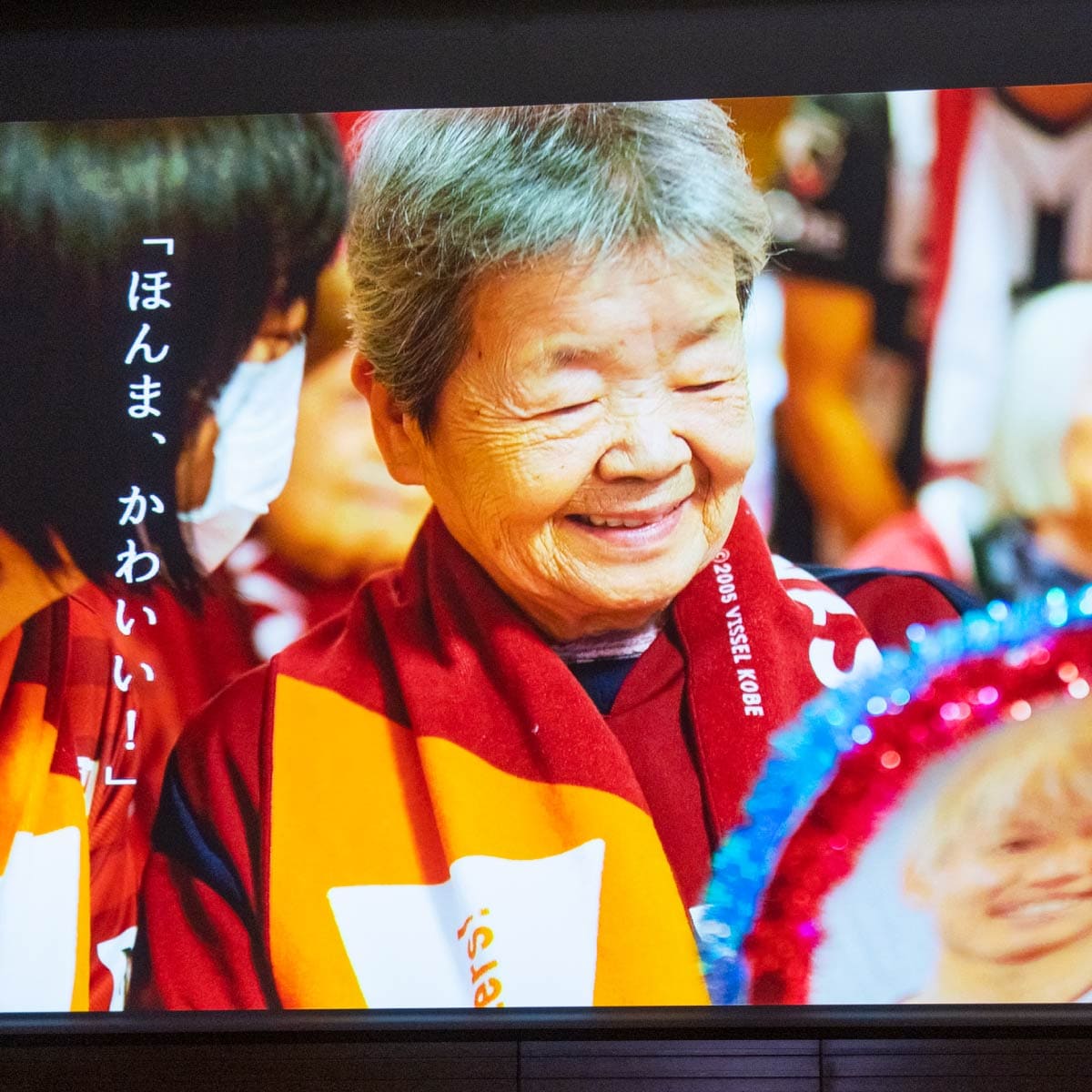

大賞(広がるつながり賞)に選ばれたのは、兵庫県神戸市にある高齢者総合福祉施設オリンピア兵庫の松本照子さん(83歳)の物語、『愛は生まれ故郷、鹿児島へ。〜推し活で生まれた奇跡〜』。

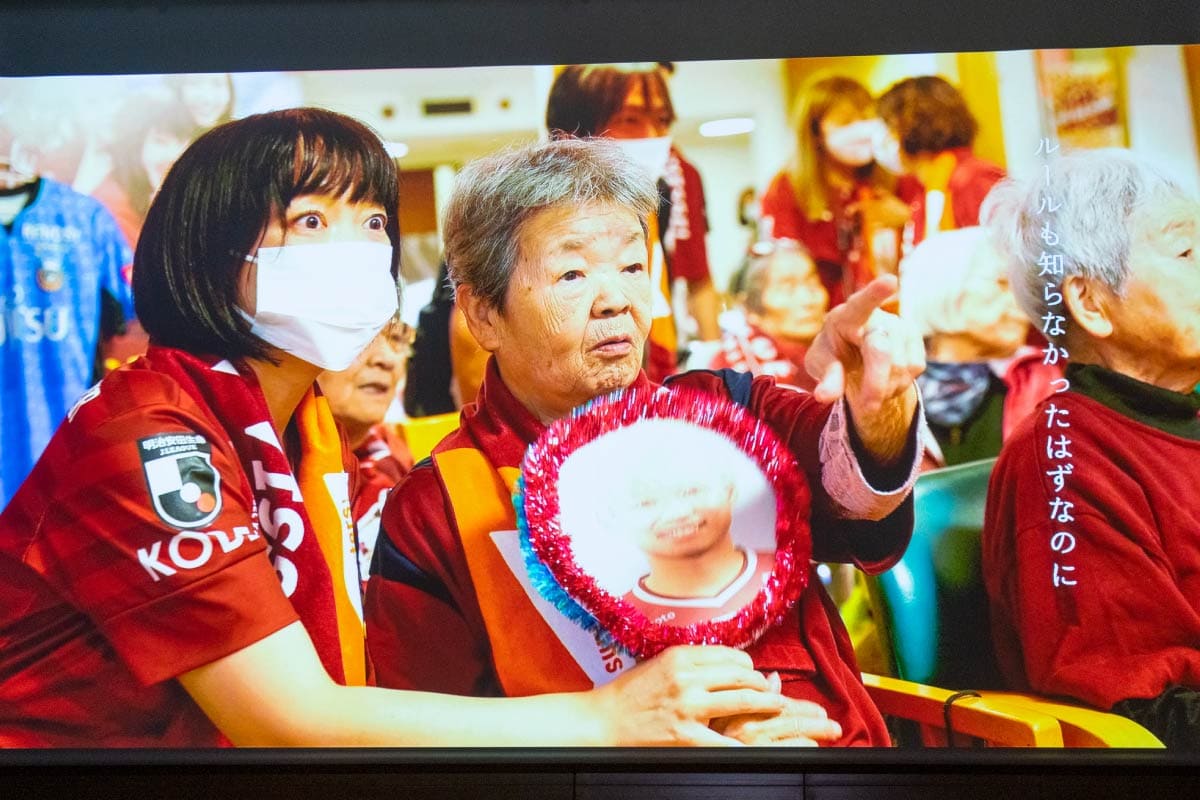

大好きな“推し”に会うために、神戸から生まれ故郷である鹿児島を旅した、認知症を抱える83歳の女性の物語である。遠くに移籍した大好きな選手に会いに行くという目標が毎日の希望に。その熱い想いが通じ、施設や家族、サポーターからの支援のもと、夢が実現する。

そんな照子さんの物語は、映像作品となって会場内で上映された。

上映が終わると、会場中から大きな拍手とともにズズッと鼻を啜る音も……。兵庫、そして鹿児島での一人の物語が東京まで届き、人々の心を動かしたのだ。

以下は、オリンピア兵庫で働く大野さんのコメントである。

「光栄に思っております。私自身もこの映像を観て思い出し泣きしそうになりました。

今回、照子さんの夢を叶えられたのはたくさんの方々の支えがあったおかげですし、何より83歳の照子さんが大きな夢を持てたことをすごく嬉しく思います。この夢を通じて鹿児島のチームやサポーターの方々、藤本選手の温かさや地元愛の深さ、そしていくつになっても夢を持って、それに挑戦することの素晴らしさを感じることができました。

これからも、歳を重ねてもその人らしく夢に挑戦してもらえるよう、支え合っていきたいと思っています」

さらに、会場には照子さんの“推し”である藤本選手からメッセージが届いていた。

「大賞受賞、おめでとうございます! これからも僕自身、照子さんとともに頑張っていきたいと思います。お互いパワーを送り合って、まだまだ長生きしてください!」

それを受け、サントリーウエルネス株式会社の代表取締役社長である沖中直人さんは、以下のように語る。

「Beサポ! を始めたときには、想像もしていなかったことが起きたのだと驚きました。

また、藤本選手がおっしゃっていたように、お二人の間でパワーのやりとりをしているのが印象的でした。歳を重ねると、どうしても社会での役割がなくなったり体が衰えたりして、パワーを出す機会が減ってしまいます。介護職員の方々が一生懸命パワーを送っても、なかなか返ってこないことも多いのではないでしょうか。

今回の物語は、まさにBeサポ! の活動を通じて照子さんから藤本選手に、そして介護施設の方にもパワーを送ってもらうことで、人間関係の質を良くしていることを実証したのではないかと思います」

会場は再び大きな拍手に包まれた。

ファイナリスト賞に選ばれたのは、以下4つの作品。プレゼンターのコメントとともにお届けする。

①個性あふれる応援賞 浮名英子さん(83歳)(株式会社あぷり 小規模多機能ホームあぷり)

『思いよ、届け』

難聴で控えめな男性の物語。周りの「音」が聞こえにくいため、応援会でもあまり興味を示す様子ではなかった。しかしある日、職員がふと耳を澄ますと、ご自身で応援コールのリズムをとっている。ご自身の思いを表現するのが苦手でも「応援したい」という熱い気持ちは同じだった。

■プレゼンターコメント(Jリーグ 特任理事、元プロサッカー選手 内田篤人さん)

「僕は、祖父に『サッカーの試合を見てもどれがお前かわからない』と言われてから、赤いスパイクを履くようになりました。それをきっかけに祖父が一生懸命テレビでサッカーを見てくれるようになり、『認知症予防になる』と祖母が喜んでいたのを思い出します。この物語のように、Beサポ! やJリーグが高齢者の方の元気につながっていることが嬉しいです」

②いのちの輝き賞 稲生満智子さん(101歳)(株式会社シーユーシー・ホスピス ReHOME東戸塚)

『アフロ姿の101歳』

青いアフロヘアで横浜FCを応援する101歳の物語。難聴で会話が難しいこともあったが、応援メッセージとグッズで飛びきりの笑顔を見せながら毎回応援に参加。サッカーの応援を通じて最後まで楽しい思い出を作り、選手と会えた1カ月後に眠るように天国へ旅立った。

■プレゼンターコメント(サントリーウエルネス株式会社 代表取締役社長 沖中直人さん)

「会場を見渡すとうるっとされている方が多くて、それを見て私も涙が出てきました。稲生さんは100歳と少し経ったタイミングで施設に入り、最後の半年だけではあったけれどもBeサポ! でJリーグの応援をしてくださりました。そのおかげで新しいつながりや笑いが生まれたというのは、まさにBeサポ! が目指している姿でもあるし、Beサポ! の可能性を感じて感動いたしました」

③ふみだす勇気賞 川原博昭さん(88歳)(小規模特別養護老人ホーム雅)

『明日も生きたい』

目に覇気がなく、籠りがちだった男性の物語。職員との間にも見えない壁があるなか、スタジアム観戦にお誘いしたことがきっかけで、積極的にBeサポ! の活動に参加するように。Beサポ! への参加が、明日も生きる希望になったのだ。

■プレゼンターコメント(介護福祉士・モデル 上条百里奈さん)

「泣きそうになりながら物語を朗読させていただきました。博昭さんがサッカーの応援に行くと決めたのは、きっと雅さんが作られたホームの雰囲気や職員の方々の温かさがあってこそだったのではと思います。言葉にならない部分での、雅さんのケアの質や温かさを感じた物語でした」

④頼れるセンセイ賞 石塚治和さん(90歳)(小規模特別養護老人ホーム雅)

『応援リーダーになった日』

離設願望があり、他者とのトラブルが多かった男性の物語。ちょっとしたきっかけから、他の利用者と話したり世話したりと交流が増え、Beサポ! に参加しているときは少年のように目を輝かせることも。今では誰からも頼りにされ、皆を引っ張る応援リーダーに。

■プレゼンターコメント(Jリーグ 執行役員 辻井隆行さん)

「人には尊厳が大事だけれど、それだけではなく周りの人に寄り添ったり寄り添われたりすることも大切なのだとあらためて感じました。そのバランスを保つためにサッカーがあることがとてもありがたく感じますし、高齢者の方々の生きがいのために施設の方が試行錯誤してくださっていることもありがたいと思いました」

第二部:高齢者の幸せに重要な「自己実現」と「他者とのつながり」

第二部では、司会の吉田尚記アナウンサー、サントリー生命科学研究所の森田賢さんに加えて精神科医の和田秀樹先生、京都大学教授の内田由紀子先生を迎え、「人生100年時代を生きるヒント“幸福寿命”ってなんだろう? パネルディスカッション」が行われた。

森田さんによると、Beサポ! の活動に参加することが、高齢者の幸福度に影響したとの研究結果が出たという。応援によってワクワクして心が動くこと、推し活のつながりが広がっていくこと、そして仲間同士で役割ができて自分が認められるという感覚を得られるということが、「生きがい」につながるのだそうだ。

研究結果に関するプレスリリースはこちら

ここからは上記の研究結果を踏まえたうえで、幸せに生きるためには何が必要なのか? をテーマとしたトークの内容をお届けする。

和田 秀樹さん

精神科医

内田 由紀子さん

京都大学 人と社会の未来研究院教授

京都大学教育学部卒、同大学院人間・環境学研究科修了。博士(人間・環境学)、ミシガン大学・スタンフォード大学客員研究員、京都大学こころの未来研究センター助教、准教授、教授、スタンフォード大学フェロー等を経て2023年より京都大学人と社会の未来研究院院長。文化とウェルビーイングに関する文化心理学研究を行っており、中央教育審議会など社会実装にも従事。京都市特別顧問も務める。主な著書に『これからの幸福について:文化的幸福観のすすめ』(新曜社)。

森田 賢さん

サントリーウエルネス 生命科学研究所 研究員

東京大学大学院薬学系研究科にて肥満の研究に没頭。修了後はサントリーに入社し、2017年から脳領域の研究を開始する。2021年、脳・神経系の研究の傍ら、Beサポ!の研究を開始。

吉田 尚記さん(司会)

ニッポン放送 アナウンサー

慶應義塾大学文学部卒業。ニッポン放送アナウンサー。2012年に第49回ギャラクシー賞DJパーソナリティ賞。「マンガ大賞」発起人。ラジオ「ミューコミVR」(ニッポン放送)、「二次元領域拡大通」(BSフジ)等のパーソナリティを務める。マンガ、アニメ、アイドルなどに精通し、「推し」やウェルビーイングなどについて発言を続けている。2025年4月からは東京大学大学院にてウェルビーイングについての研究をする予定。主な著書に『むかしむかしあるところにウェルビーイングがありました 日本文化から読み解く幸せのカタチ』(KADOKAWA)など。

幸福寿命とは? 高齢者の幸せが社会全体の幸せを作る

吉田:慶應義塾大学の名誉教授で医学博士の伊藤裕先生が提唱された、高齢者のウェルビーイングを語るには欠かせない「幸福寿命」という言葉。サントリーウエルネスさんは、この価値観にとても共感していらっしゃると伺いました。森田さん、あらためて定義をご説明いただけますでしょうか。

森田:いろんな考え方があると思いますが、私たちはBeサポ! の利用者さんの事例から、幸福寿命を「一人ひとりが自分が幸せだと感じられる時間の総和」と考えています。みなさん、楽しいときもあれば落ち込むときも悲しいときもありますよね。そういった波のなかでも、ワクワクしたり楽しいと思えたりする時間を、どれだけ増やせるのかが大事なのではないかと思います。

吉田:内田先生は、この幸福寿命という考え方についてどうお考えですか?

内田:幸福寿命というのは、まさに幸せの時間をいかにたくさん使って、つないでいけるかということにほかならないと思っています。特に日本人は、喜びを爆発させてはいけないと考えたり、「幸せすぎると怖い」と言ったりする傾向にあります。でも特に高齢になってからは、「幸せすぎても大丈夫、怖くない」と思うことが欠かせません。それに、幸福寿命は人を幸福にする力があると私は思っているんです。

吉田:幸福寿命が、また人を幸せにする……というのは?

内田:一緒にいるおじいちゃんやおばあちゃんが幸せそうだと、家族や周りにいる人たちも幸せを受け取ることができると思うんです。授賞式も拝見させていただきましたが、写真や動画には笑顔が溢れていましたよね。特に働く世代にとって、高齢者はいわばロールモデルのようなものです。将来に対する不安が増すなかで、幸せに年齢を重ねている人たちを見ることで下の世代にも幸せが伝播する……そんな力を持っているのが、まさに幸福寿命なのではないでしょうか。

吉田:たしかに、高齢者の姿というのは我々の行く先なわけで、行く先が幸せそうだと今も幸せになる……。つまり、社会全体の幸せをもたらすということですね。

内田:おっしゃるとおりです。それに若い世代と高齢者の世代間交流は、一方通行ではなく、お互いがパワーを受け取り合える幸せの伝播です。まさに照子さんと藤本選手の例がそうでしたよね。世代で分断するのではなく、お互いに支え合う社会になると良いなと私は思っています。

吉田:では和田先生は、この幸福寿命という考え方についてどう考えていらっしゃいますか?

和田:まず、幸福寿命と対になっている「健康寿命」という言葉の誤解を解きたいのですが、健康寿命は、要介護状態になったり自立できなくなったりしたときに終わるものではありません。あくまでも「健康上の理由で生活に支障があるかどうか」なので、いくら病気を抱えていたとしても、本人が「生活上の支障がない」と思えばそれは健康寿命を迎えたことにはならないんです。

例えば、私は糖尿病と高血圧、心不全を抱えているんですが、食べ物もお酒も一切我慢していないので、生活上の支障はありません。利尿剤という薬の影響で30分〜1時間くらいの頻度でトイレに行くようになりましたが、オムツや尿パッドを活用することで、それも私にとっては「生活上の支障がないこと」なんです。

吉田:なるほど……。

和田:でも、そもそもオムツや尿パッドをしたりすること自体を「生活上の支障」と考える方ももちろんいらっしゃいます。測定方法がアンケートであることも含めて、健康寿命というものもそもそも主観的要素が入っているものなんですよ。とはいえ客観的事実として病名があるわけですから、健康寿命は主観と客観の中間地点にあるものなんです。

一方、幸福寿命はもっと単純に主観的要素が強いものだと思っています。例えば車椅子生活になったり寝たきりになったとしても幸せを感じる方もいれば、健康状態に問題がなくても不幸だと感じる方もいる。

吉田:不自由や不便が不幸と直結するとは限らないということですね。

和田:おそらくそうだと思います。そんななか、そういった方々にどう幸福を感じてもらえるかという手段の一つとして「Beサポ!」があるのだと思います。お金を基準にした資本主義の考え方もありますが、何億円持っていたとしても糖尿病だからといって大好きなケーキを食べられなくなってしまったり、認知症が進んでお金を自由に使えなくなってしまったりしたら、それは果たして「幸せ」なのでしょうか。

これからの社会で高齢者が幸せに生きていけるのかを考えるうえでは、健康やお金などひとつのことに縛られず、不自由ではない部分を思いきり伸ばすという、幸福寿命の考え方はすごく素敵だなと思います。

“推し活”でのときめきや没頭が幸福寿命を伸ばす

吉田:幸せに生きるために重要な「幸福寿命」ですが、これはどのように開発して伸ばしていけば良いのでしょうか。

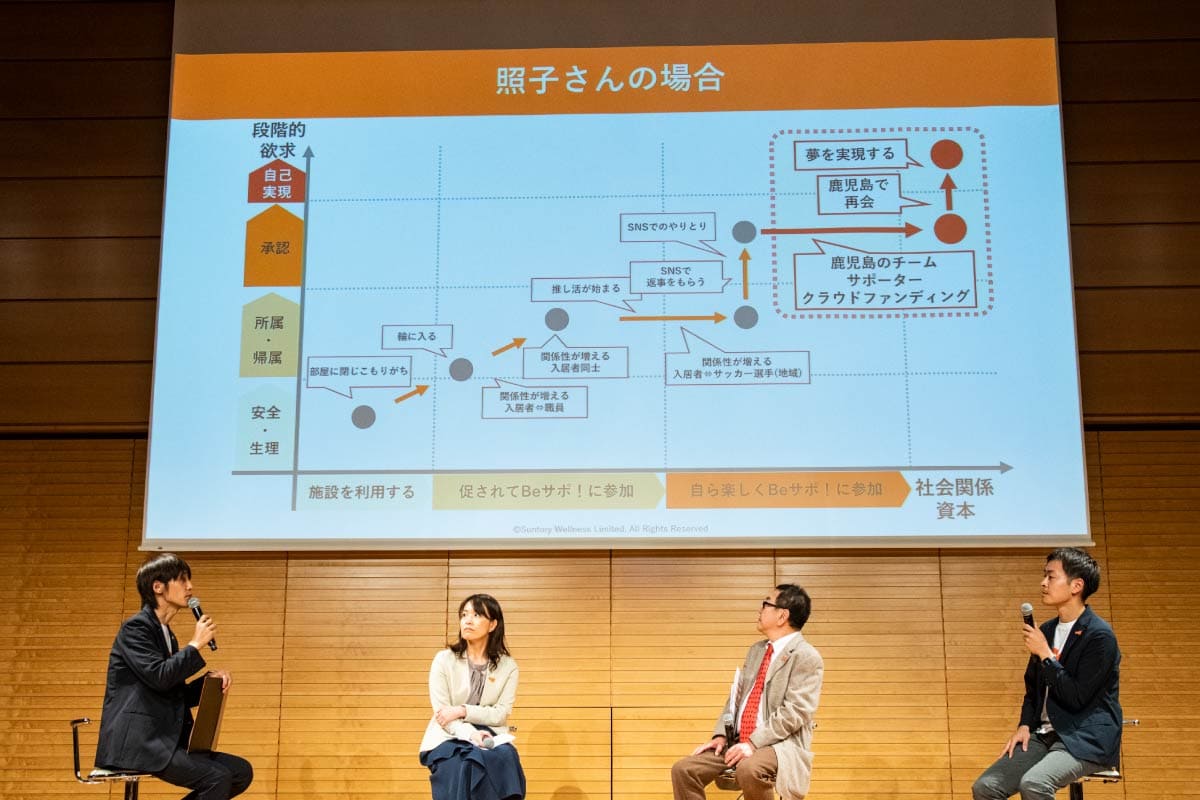

森田:徐々に自分の欲求が満たされていく「段階的欲求」と、人との輪がどんどん広がっていく「社会関係資本」という2つの軸が重要です。照子さんの場合は、施設に入ったことに始まり、藤本選手や現地のサポーターとつながることでどんどん輪を広げ、そのなかで自己実現を叶えましたよね。この2軸が大事だということを、照子さんの事例から学ばせていただきました。

吉田:ウェルビーングを達成するために必要だとされている要素が、全部きれいに入っていますね。

内田:そうですね。私はBeサポ! の話を最初に伺ったときに、「いつもは支えられている側の人が支える側になる」というコンセプトに感動したんです。支える側として自分という存在を認めたり、社会のなかでの居場所を見つけたりしながら、普段は気持ちを受け取ることの多い高齢者の他者への気持ちをうまく引き出しているのが、この活動の良いところだなと思いました。

もうひとつ、一人で応援するのではないということも素晴らしいですよね。入所者さん同士でもつながりができたり、家族や職員さんとの会話が増えたり……。でもやっぱり一番は、「自分はここにいてもいい」「自分には価値があるんだ」と感じられる場面が、いかにたくさんあるかということに他ならないと感じています。

吉田:人間は群れで生活する生き物ですから、群れに受け入れられるというのは、きっとものすごく気持ち的にもプラスになることなんだなと思います。そのためのBeサポ!、つまり“推し活”ですが、和田先生は歳を重ねた方にこそ有効だと考えていると伺いました。

和田:例えば歳を重ねると、「長生きで幸せね」「生きているだけで丸儲けじゃない」と言われることも増えるんです。しかし、残念ながらこの幸せには根拠がありません。そうではなく、誰かと一緒に推し活をすることによって一体感を感じたり実際にチームが勝ったりすると幸せに根拠を持てるようになります。この「根拠のある自信」が持てる感覚を、推し活などによって作れることが大事なのではないでしょうか。

吉田:最近はアイドルのコンサートなどでも、50代や60代のファンがたくさんいらっしゃるのをよく見かけます。歳を重ねて健康や体に不自由や不便が増えても、幸せを感じる能力は別のところに軸を置くことでどんどん得られるわけですね。

和田:本当にそう思います。「幸せ」や「自己実現」という言葉から「何か立派なことをしなければいけない」と思いがちですが、そうではないんですよ。もっと単純に、自分が幸せだと思えるような体験を実現することが大切です。

吉田:社会で評価されるばかりの自己実現だけではないということですね。しかも推し活なら、先ほど内田先生がおっしゃっていた「歳を重ねてもこんなに幸せで良いのかな」という不安を持つ必要すらないですもんね。

内田:喜びを爆発させていただいて構いませんよね。人間はどうしても感情をセーブしながら生きてしまいがちです。若い頃は自分が上手に生きていくために、それが必要な場面もありますが、高齢者になるとそういったしがらみから開放される瞬間も大切です。声を出したりキラキラしたうちわを持ったりしながら、素敵な瞬間をたくさん味わってほしいなと思います。

吉田:幸せに関する研究が世界で進んでいるなかで、幸せになる条件として「没頭」が必要だということも近年わかってきたようです。勝つか負けるかの瞬間、まさに没頭していますから、そういった意味でもBeサポ! はウェルビーイングの一部なのだろうなと感じました。

内田:おっしゃるとおりだと思います。高齢になって物忘れが出てくるとそういった瞬間も少なくなりますから、感情が強く揺さぶられてその瞬間何かの記憶がぱっと結びつくなんてこともあるのではないでしょうか。

吉田:Beサポ! にはその瞬間がたくさんありそうですね。森田さん、実際にたくさんの施設を見学されていたなかで、キラッとした希望のようなものを感じたことはありますか?

森田:はい。今回は施設の利用者さんにフォーカスした研究でしたが、Beサポ! は利用者さんだけでなく、周りの職員さんや家族の方などにも希望を与える活動だと感じました。

吉田:照子さんの事例をもう少し細かく見ていくと、Beサポ! の活動を始めてすぐに選手に一目惚れしたこと、そしてこの気持ちを抱いた自分に照子さんが正直でいられたことも重要だったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

和田:まさにそうだと思います。ときめきには前頭葉を刺激したり免疫機能を上げたりする力があると言われていますから、高齢者の方にとって重要です。でも普段の生活のなかでときめきを感じる瞬間はどうしても限られていますから、そういう意味でも推し活はぴったりなんですよ。

それに、いくら試合に没頭していたとしても、チームが10対0で負けていたら途中で諦めてしまうこともありますよね。でも誰か一人の“推し”を応援していれば、チームがいくら負けていても「最後にゴール決めてくれるかな」とワクワクできるんです。

吉田:なるほど。それが推し活のひとつのコツかもしれませんね。内田先生、高齢者の方が幸せになるためのコツのようなものは他にも何かあるのでしょうか?

内田:コツ……、難しいですよね。例えば人参とじゃがいもがあったとき、何を作るかは人によりますよね。カレーを作っても良いし、チャーハンを作っても良い。「これでチャーハンを作ってください」というのは、コツではないと思うんです。

それと同じように、コツの手前として「誰かを応援してみるのも良いかも?」くらいが良いのではないかと思います。

吉田:なるほど。そう考えるとBeサポ! の活動は、食材も道具もたくさん揃ったキッチンが用意されているイメージですね。今日はまさに皆さんの素敵な料理を見せていただきました。

あっという間のお時間でしたが、とても勉強になるお話がたくさんありました。和田先生、内田先生、森田さん、どうもありがとうございました!

堂上編集長 編集後記:

今回、とあるご縁で、サントリーウエルネスさんとお話しているときに聞いたこのプロジェクト、このコミュニティは、僕がウェルビーイング共創社会を目指しているものと感じ取っていた。

数日後、僕のところに企画をした小国さんから、「イベントがありますので、堂上さん、ぜひ来てください」とご連絡をいただいた。僕は「ぜひ行きますよ」と返事をさせていただいて、ご縁の深さとワクワク度が増した状態で会場に向かった。

Beサポ!の活動がまさにウェルビーイングだった。普段サポートしてもらう人たちが、サポートする。そして、お互いがサポーターになる。なんて素晴らしい企画なんだろう。同様に、小国さんから誘われた仲山さん(がくちょ)が僕の隣に座っていた。

そして、僕はこの表彰式の中で、照子さんのサポーターになっている映像で、「テルコー」というシーンで号泣している。その号泣している姿をがくちょに見られている視線を感じて、すごく気恥ずかしかった。泣けるって、ウェルビーイングだ。感動できる5つの物語。このコミュニティから、新たなウェルビーイングな物語が紡がれていく。

最高のプログラムに感謝です。僕も誰かを支えられる人間になりたい。Beサポ! 素敵な会に呼んでいただきありがとうございました。

関連ブログ:応援の伝播【幸福寿命】 – Wellulu

1985年東京大学医学部卒業後、1988年から日本で3つしかない高齢者専門の総合病院、浴風会病院で精神科医として勤務し、高齢者の認知症とうつ病の治療の研鑽を積む。その後、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、アメリカ、カール・メニンガー精神医学校国際フェローとして精神分析学の研究を重ね、国際医療福祉大学赤坂心理学科教授を経て、現在、立命館大学生命科学部特任教授、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長。主な著書に2022年度年間ベストセラーになった『80歳の壁』(幻冬舎新書)など。