首はおよそ5〜6kgある頭部を支える重要な部位。首を支える筋肉を鍛えることで、姿勢の改善から見た目の印象アップ、肩こり・頭痛の予防まで幅広い効果が得られる。

この記事では、首まわりの主要筋を中心に、自重・ダンベル・タオルなどを使った筋トレメニューをはじめとし、注意点、トレーニング頻度の目安まで詳しく解説する。

この記事の監修者

町田 洋祐さん

パーソナルトレーニング スタジオZilchオーナー

この記事の検証者

山本 祐志郎さん

6年前に始めたハンドボールで培った瞬発力や体力を活かして、日々の生活や仕事にも前向きに取り組む。朝の公園ランニングやHIITトレーニングを日課とし、時にはヨガで心身を整えるなど、アクティブな日々を過ごしている。

首を太くするために鍛える筋肉

- 僧帽筋

- 胸鎖乳突筋

- 斜角筋群

- 肩甲挙筋

- 頭板状筋

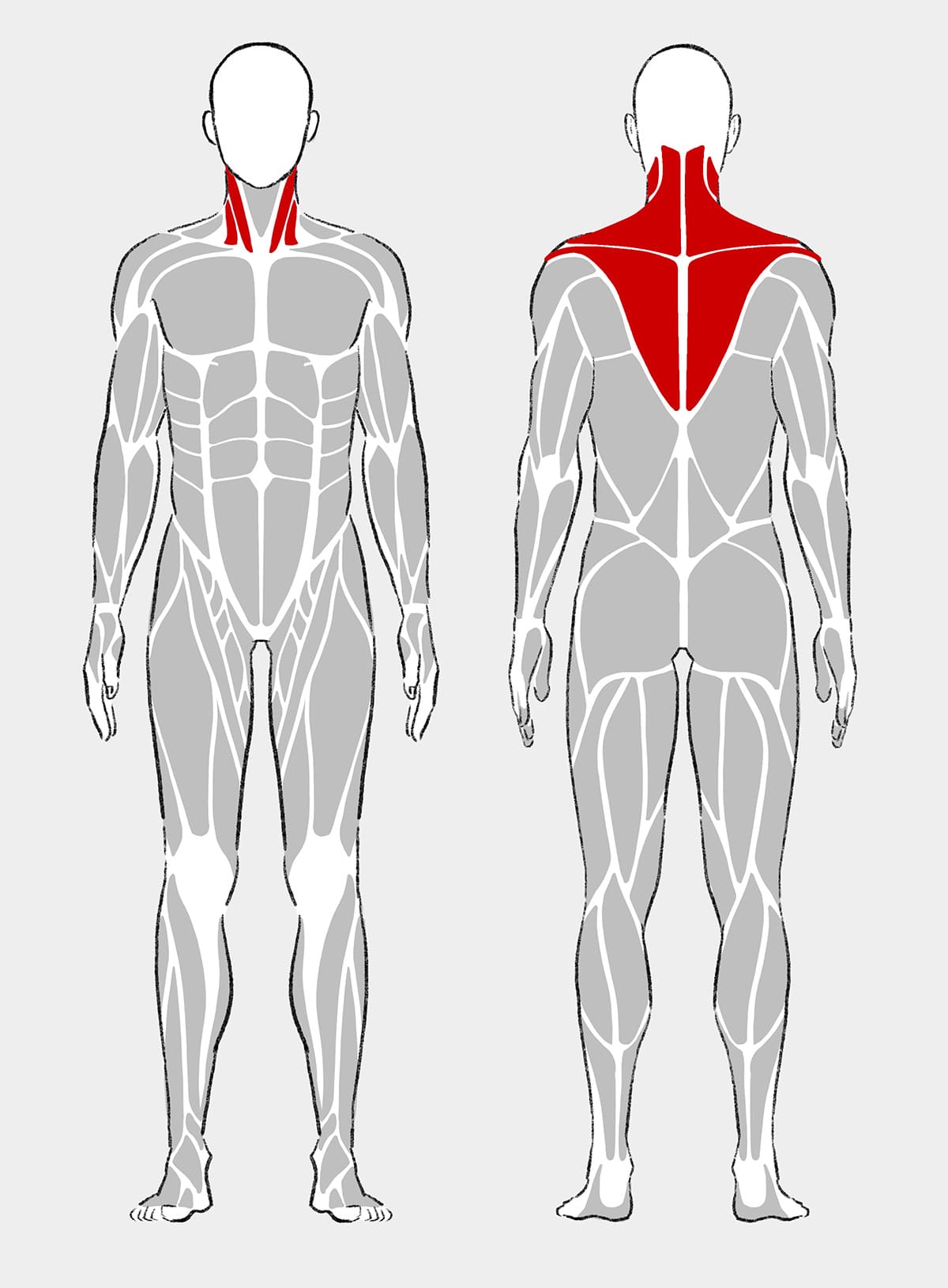

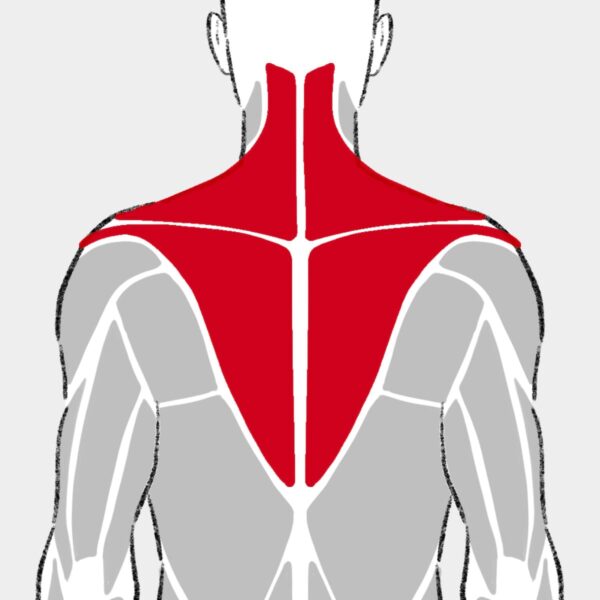

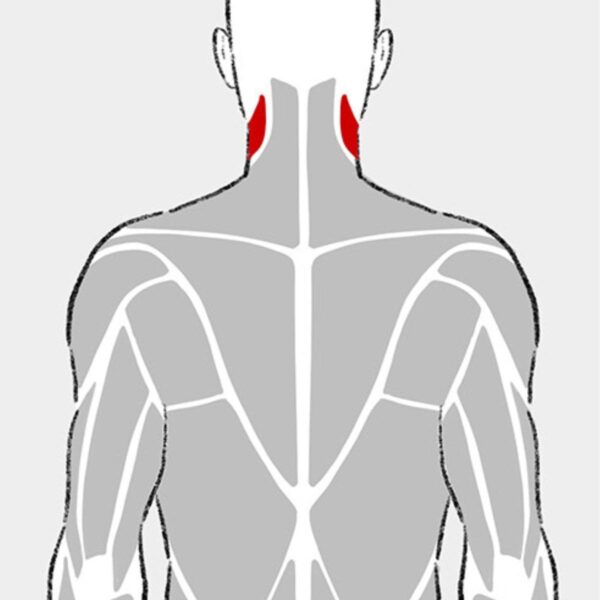

僧帽筋

| おもな役割 | 姿勢を安定させる役割。首や肩まわりの動きをサポート。 |

| 位置 | 首の後ろから肩、背中に広がる大きな筋肉 |

| 構成筋肉 | 上部線維・中部線維・下部線維 |

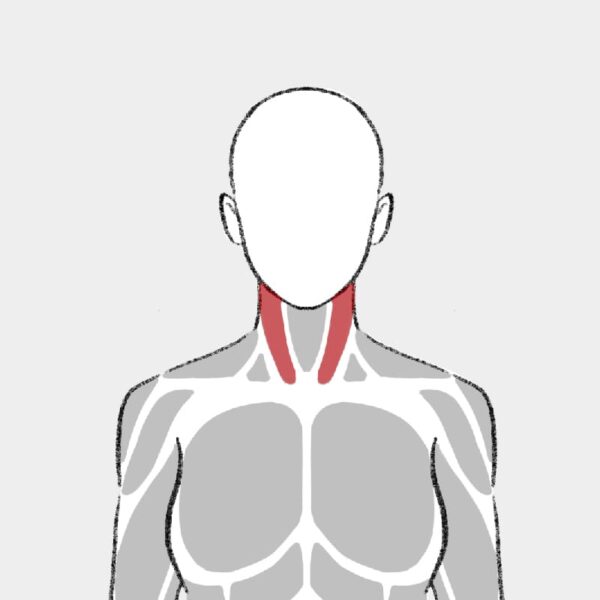

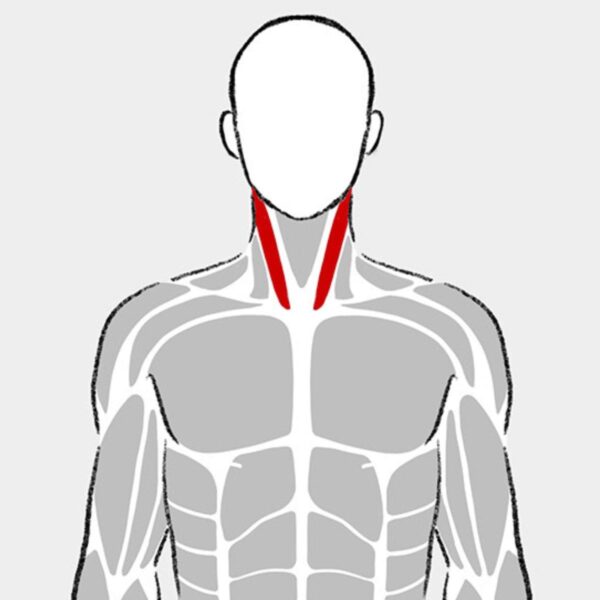

胸鎖乳突筋

| おもな役割 | 首を前後や左右に動かすときに使用し、呼吸の働きをサポートする。 |

| 位置 | 首の左右にある太い筋肉 |

| 構成筋肉 | 単独の筋肉 |

斜角筋群

| おもな役割 | 首を動かす動作に関わる。呼吸の働きをサポート。 |

| 位置 | 首の側面の奥にある3つ(前・中・後)に分かれた筋肉 |

| 構成筋肉 | 前斜角筋・中斜角筋・後斜角筋 |

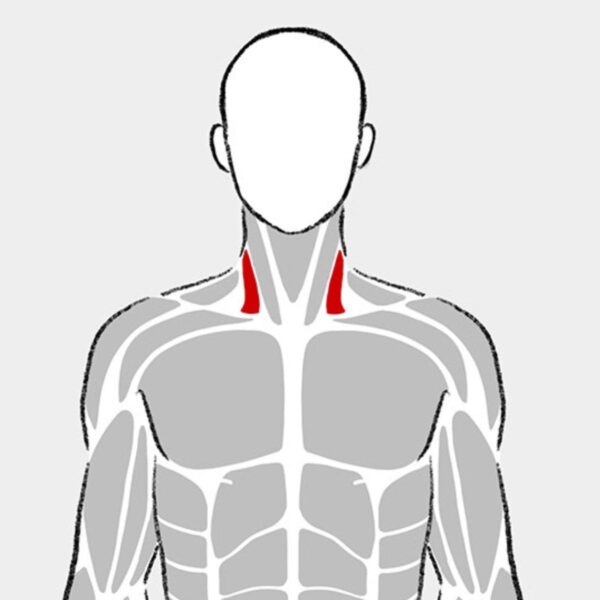

肩甲挙筋

| おもな役割 | 肩甲骨を上げる動作に関わる。 肩こりや首のハリに直結しやすい。 |

| 位置 | 側面から肩甲骨につながる筋肉 |

| 構成筋肉 | 単独の筋肉 |

頭板状筋

| おもな役割 | 首を後ろに倒す動作に関わる。長時間のデスクワーク時に頭を支える役割。 |

| 位置 | 首の後ろ側にある筋肉 |

| 構成筋肉 | 単独の筋肉 |

首を鍛えることで得られる効果

- 頭痛・肩こりの予防・緩和

- 首のけがを防止する

- あごのたるみを解消する

- 猫背やストレートネックの改善につながる

- 首回りが太くなる

頭痛・肩こりの予防・緩和

首や肩の筋肉が硬くなると血流が滞り、頭痛や肩こりが起こりやすくなる。首トレーニングで鍛えることで筋肉が柔らかくなり、それにともなって結果血流が改善する。

強度よりも、動かしやすい状態をつくり日常的に反復することが大切。効果は段階的に現れるため、短期的な実施ではなく習慣化が鍵となる。

デスクワークやスマートフォン操作が多い人は、一定時間ごとに首を動かすなど、同一姿勢を断続的にリセットするのが効果的。頸部単独よりも、肩や体幹を含めた連動で整えると再発予防につながる。

監修者:町田

とくに⾸の場合は変化を⾃覚するまでに期間が必要なので、継続してトレーニングしましょう。

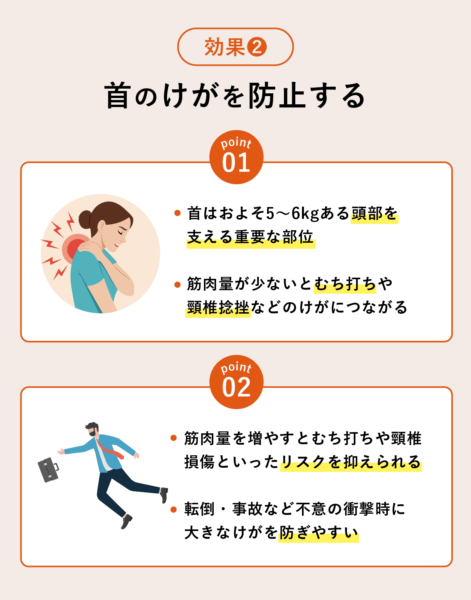

首のけがを防止する

首はおよそ5〜6kgある頭部を支える重要な部位で、急な衝撃を受けた際には大きな負担がかかる。筋肉量が少ないとその衝撃を直接受けやすく、むち打ちや頸椎捻挫などのけがにつながることも。

首まわりを鍛えて筋肉量を増やすと、その衝撃を吸収・分散でき、むち打ちや頸椎損傷といったけがのリスクを抑えられる。

とくに日常生活においては、自転車や自動車での転倒・事故など不意の衝撃時に、首の筋肉が強ければ大きなけがを防ぎやすい。

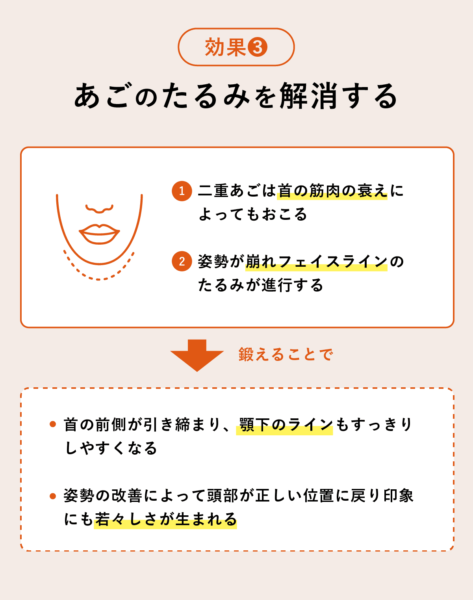

あごのたるみを解消する

顎下のたるみ、いわゆる二重あごは、脂肪の蓄積だけでなく首の前面にある胸鎖乳突筋や舌筋群の衰えによっても起こりやすい。首の筋肉が弱まると頭が前に出て姿勢が崩れ、フェイスラインのたるみが進行する。

胸鎖乳突筋や舌まわりを鍛えることで首の前側が引き締まり、顎下のラインもすっきりしやすくなる。姿勢の改善によって頭部が正しい位置に戻り、印象にも若々しさが生まれる。

監修者:町田

⼆重あごの主因は脂肪の蓄積‧筋⼒低下‧姿勢習慣など複合的です。⾸トレ単独の影響は限定的なので、咀嚼や⾆の動き、⾷習慣の改善を並⾏することで効果が⾼まります。

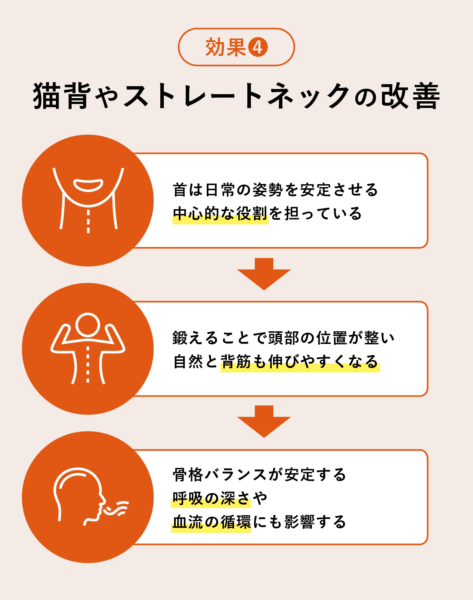

猫背やストレートネックの改善につながる

首は約5〜6kgある頭部を支える要の部位であり、日常の姿勢を安定させる中心的な役割を担っている。首まわりの筋力が低下すると頭が前に突き出し、重心が崩れて猫背やストレートネックが起こりやすくなる。結果として頸椎や背骨に負担が集中し、肩こりや腰痛の原因にもつながる。

首の筋肉を鍛えることで頭部の位置が整い、自然と背筋も伸びやすくなる。正しい姿勢が定着すれば、骨格バランスが安定し、筋肉や関節への余分な負荷が減少するだけでなく、呼吸の深さや血流の循環にも影響する。

監修者:町田

⽇常ではイスの⾼さやモニター位置を調整し、あごを軽く引く姿勢を意識することが重要です。軽い⾸トレーニングやストレッチを習慣化することで、筋⾁が姿勢を⽀える感覚が⾝につき、⻑時間の作業でも崩れにくい状態を維持できます。

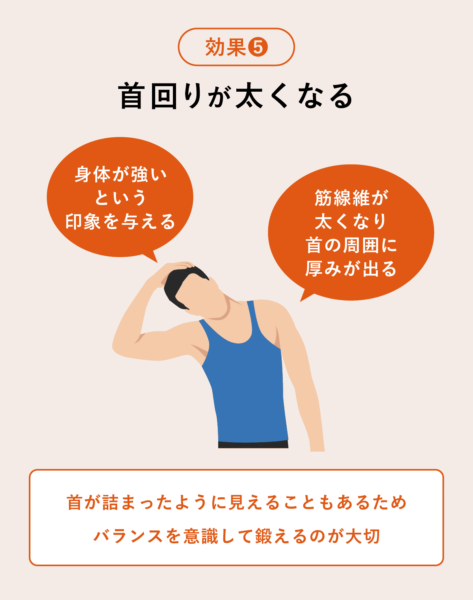

首回りが太くなる

首の筋肉(僧帽筋や胸鎖乳突筋など)を継続的に鍛えると、筋繊維が太くなり、首の周囲に厚みが出る。これは筋肉の肥大によるもので、スポーツ選手のように力強い体格を目指す場合にプラスとなる。

見た目にも「首がしっかりしている=身体が強い」という印象を与えやすい。ただし、過度に鍛えすぎると首が詰まったように見えることもあるため、バランスを意識して鍛えるのが大切。

自重でできる首を鍛える筋トレ4選

- ネックフレクション

- ネックエクステンション

- ネックラテラルフレクション

- バックブリッジ

ネックフレクション

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 仰向けに寝てひざを立て、首の力で後頭部をゆっくり浮かせる

- あごは軽く引いて上体を丸める

- 上体を浮かせた状態で一瞬キープし、元の位置へゆっくり戻す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | 床マット |

| 鍛えられる部位 | 胸鎖乳突筋・頸長筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

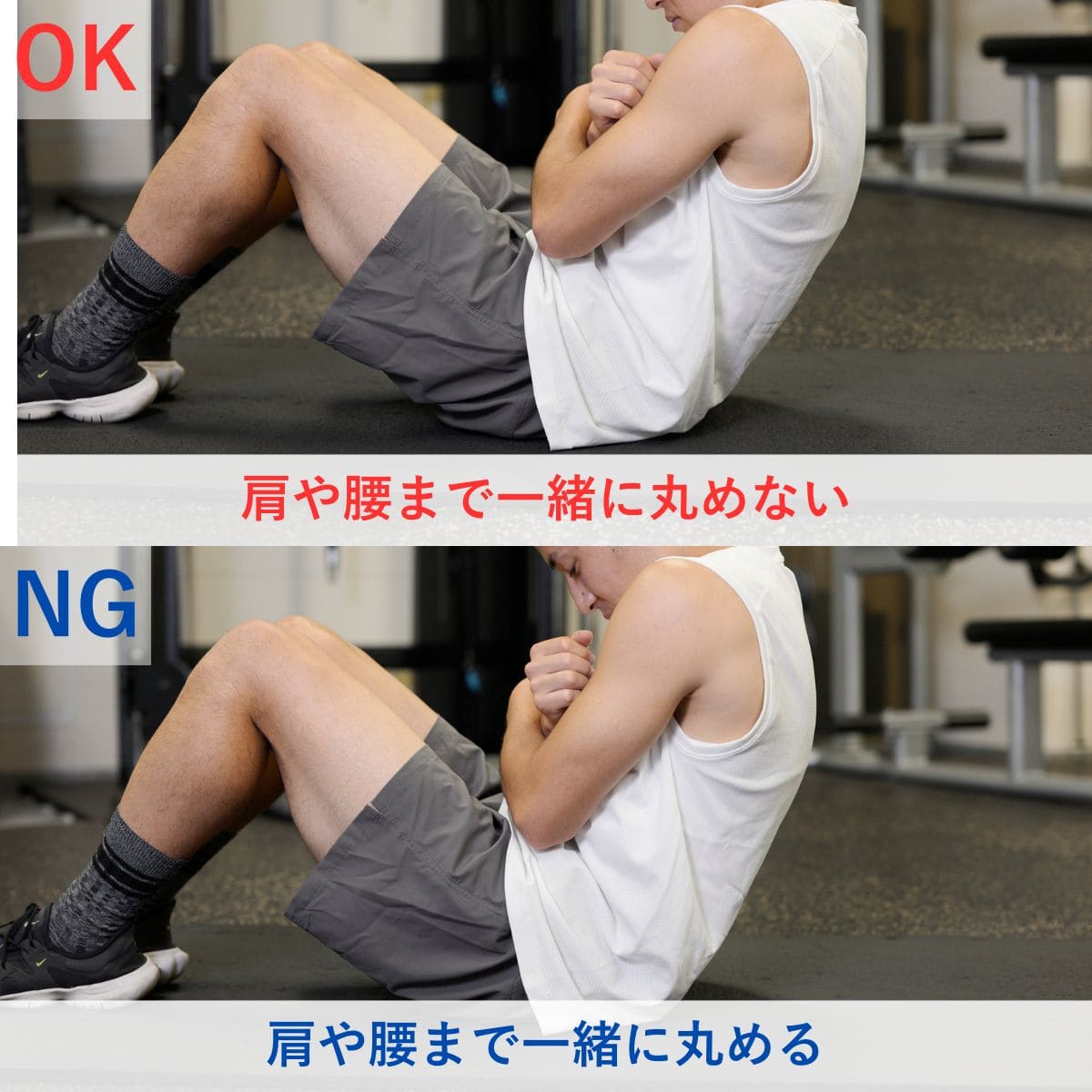

- 肩や腰まで一緒に丸めない

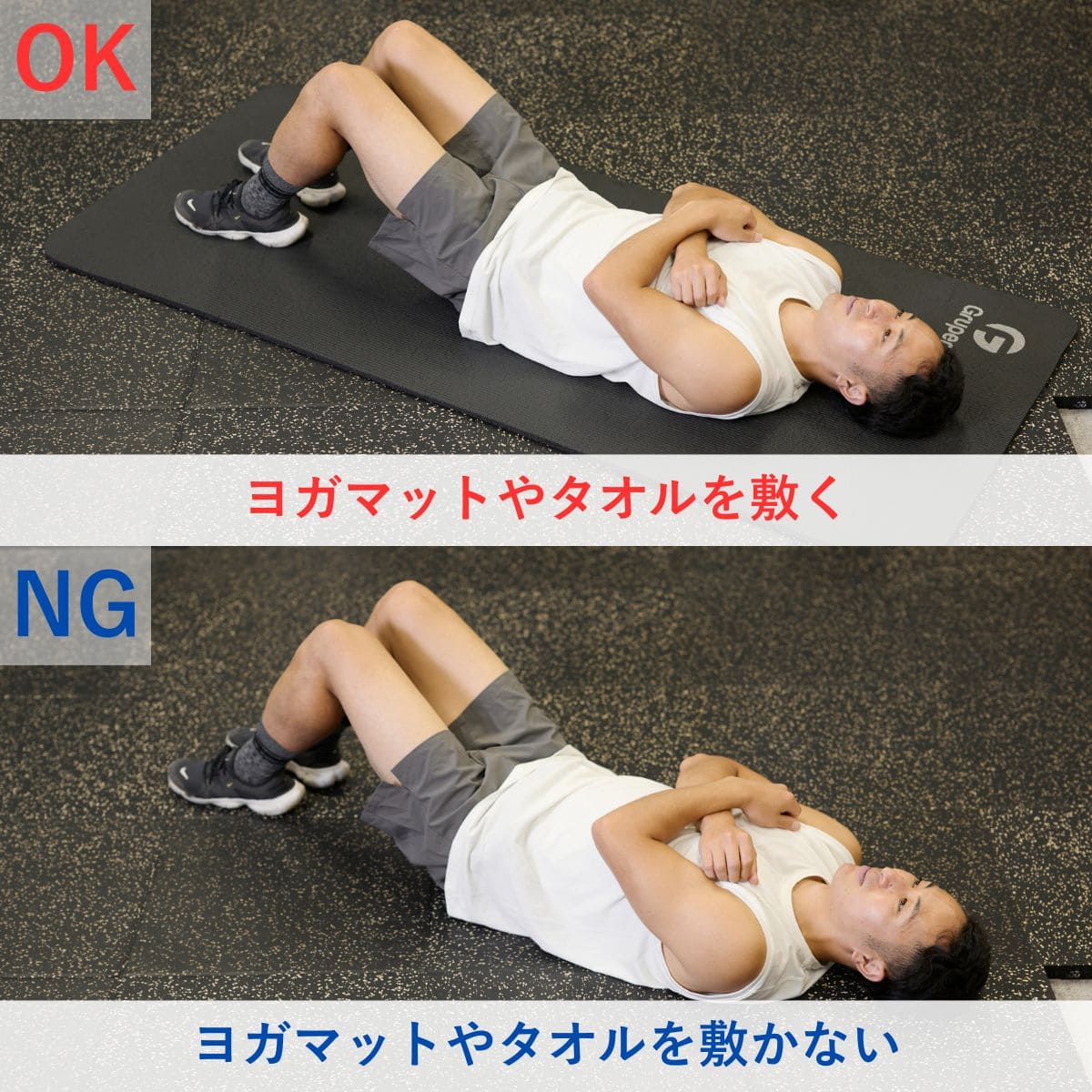

- ヨガマットやタオルを敷く

肩や腰まで一緒に丸めない

ヨガマットやタオルを敷く

検証者:山本

あごを引く動作を意識すると、首の前側が内側から支えられるような感覚があります。動きは小さいですが、呼吸を止めずにゆっくり繰り返すと筋が温まり、首の内側がしっかり働いている感覚がしました。

監修者:町田

ストレートネックや猫背姿勢の改善におすすめですが、あごを強く引きすぎると頸椎に圧力がかかるため注意しましょう。トレーニング中は呼吸を止めずにおこない、違和感を感じたら他の筋肉をほぐしましょう。

ネックエクステンション

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- うつ伏せになり、頭部を床に軽くつけたまま両手は床に置く

- 首を後ろに反らせるように力を入れ、あごをゆっくり上げる

- 最大限持ち上げたら一瞬キープし、その後ゆっくり元の位置へ戻す

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | イス |

| 鍛えられる部位 | 僧帽筋上部・頭板状筋・頸部伸筋群 |

| 負荷の調整 | 可能 |

- 首を反りすぎない

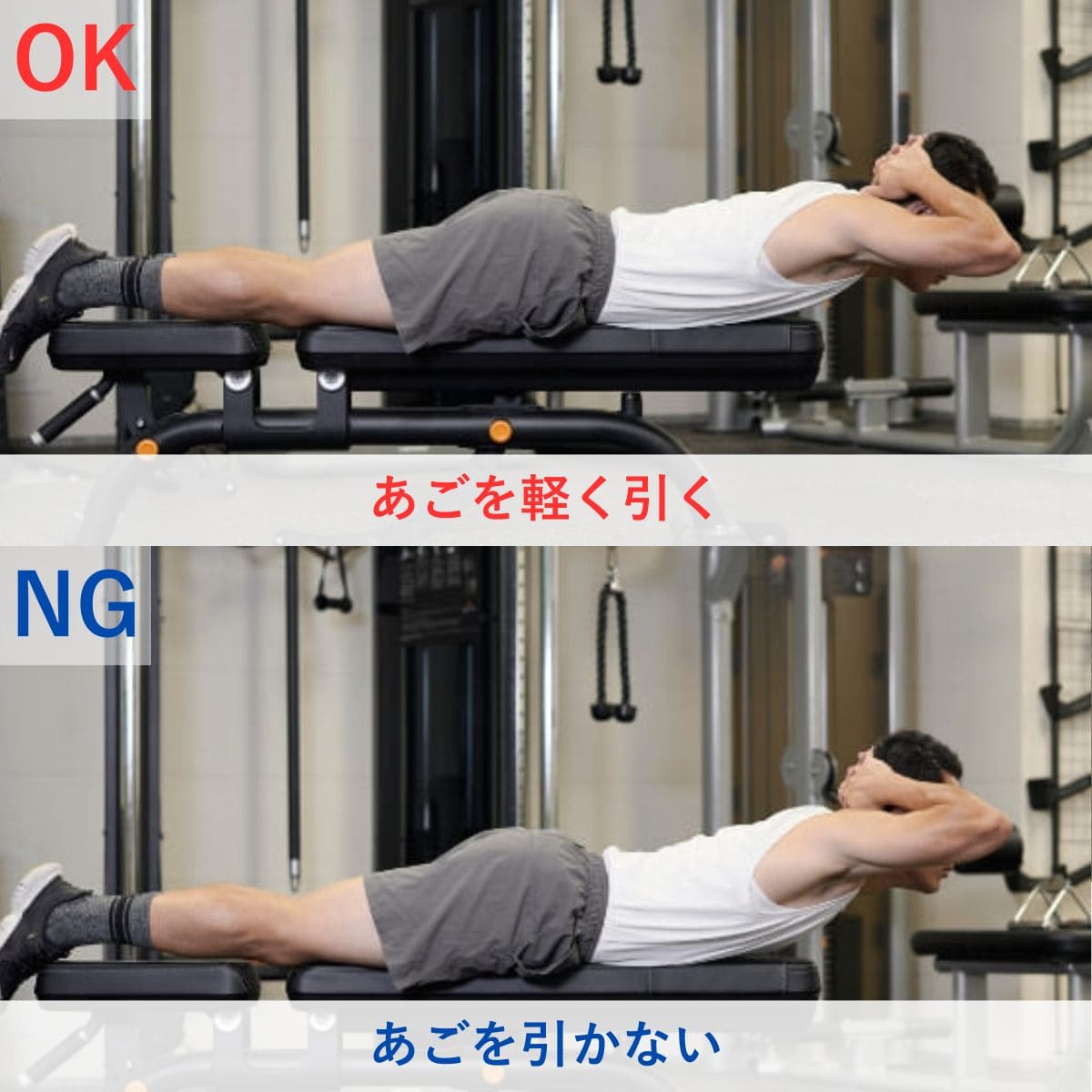

- あごを軽く引く

首を反りすぎない

あごを軽く引く

ネックエクステンションの種類

| ニーリングネックエクステンション |

|

| ライイングサイドネックエクステンション |

|

| スタンディングネックエクステンション |

|

検証者:山本

首の後ろを引き上げるように動かすと、肩から頭の付け根にかけて温かくなりました。普段の前のめり姿勢をリセットするような伸び感があり、作業の合間に行うと頭がすっきりしました。

監修者:町田

長時間のデスクワークで後ろの筋が硬くなっている場合、可動域を広げすぎると頸椎に過剰な伸展がかかります。「目線をやや上げる程度」に留め、呼吸と連動させましょう。

また、腰で上げやすい動作になりやすいので、首だけが動くように意識しましょう。

ネックラテラルフレクション

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- イスに深く座って背筋を伸ばし、頭を真上から見て左右均等に保持する

- 頭を片側に傾け、耳を肩に近づけるイメージで首をゆっくり横に倒す

- 倒した位置で一瞬キープし、ゆっくり元に戻す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | イス |

| 鍛えられる部位 | 胸鎖乳突筋・僧帽筋上部・斜角筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

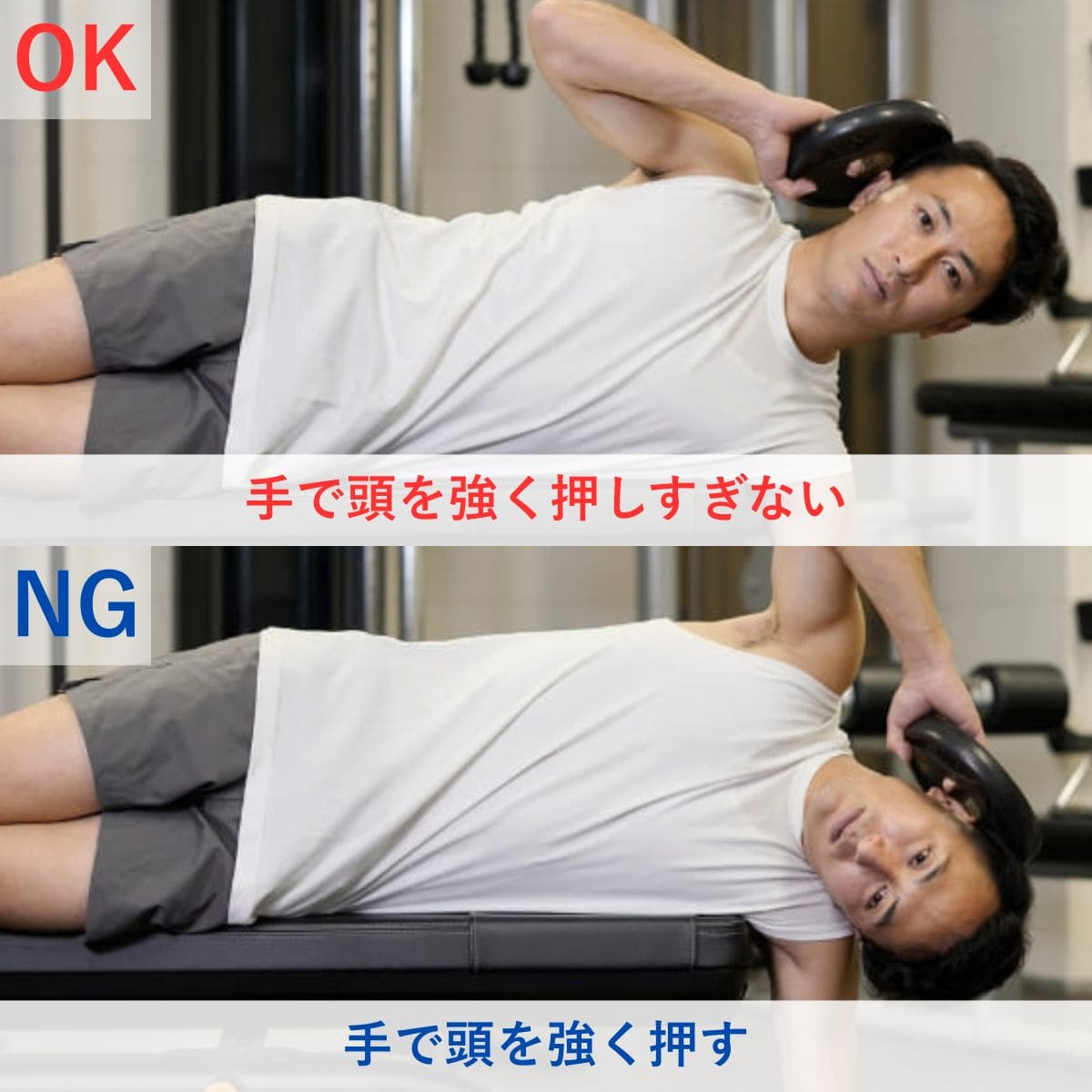

- 手で頭を強く押しすぎない

手で頭を強く押しすぎない

検証者:山本

左右に倒すときに首の横がじんわりと張った感じがしました。普段の姿勢では使わない筋肉が動く感覚があり、終えたあとに視界が開くような軽さがありました。

監修者:町田

反動を使うと筋を挟み込むリスクがあるため、動作はゆっくり・小さくしましょう。また、骨盤の位置をニュートラルな姿勢に保ちましょう。

バックブリッジ

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 仰向けに寝てひざを立て、手のひらを床につける

- ひざの力で足裏を床に押し、背中をゆっくり反らせる

- 身体を持ち上げ、首から腰まで背面がアーチ状になるようにキープする

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | 床マット |

| 鍛えられる部位 | 頸部伸筋群・脊柱起立筋・大臀筋・ハムストリングハムストリング、大臀筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

検証者:山本

首だけでなく背中・お尻・脚までつながるような張りを感じました。最初は身体を支えるのが難しいが、重心が安定すると一枚のラインで支えられるようになりました。

監修者:町田

手・肩・背中で支える比率を高め、首だけで体重を受けないフォームを徹底しましょう。十分な柔軟性と段階的な負荷調整が安全性を保つのがポイントです。

器具を使った首を鍛える筋トレ5選

- ダンベルシュラッグ

- バーベルシュラッグ

- ベントオーバーロウ

- デッドリフト

- ネックラテラルフレクション

ダンベルシュラッグ

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 両手でダンベルを握り、脚を肩幅に開いて直立する

- 視線を前に保ったまま、肩をすくめる

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 僧帽筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

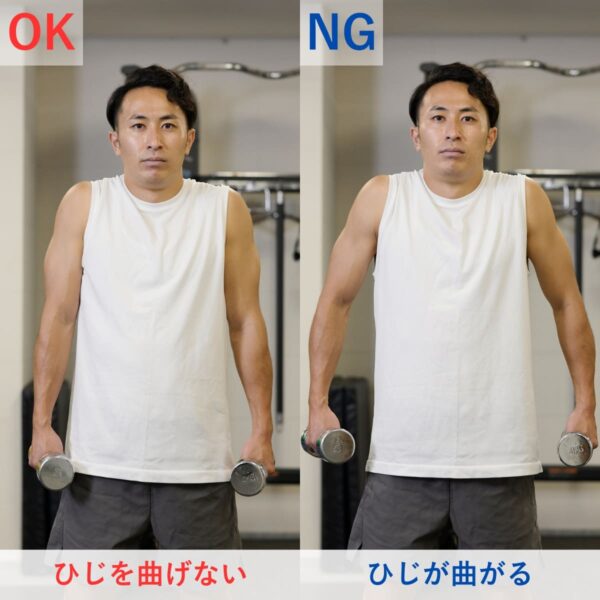

- ひじを曲げない

ひじを曲げない

シュラッグの種類

| バーベルを使ってのシュラッグ |

|

| ケーブルを使ってのシュラッグ |

|

| チューブを使ってのシュラッグ |

|

検証者:山本

単純な動作ですが、肩に力が入りすぎると首や肩周りが疲労しやすいように感じたので注意しておこないたいです。

監修者:町田

おこなう際は重量に注意しましょう。低負荷から始め、動かして柔らかくするイメージでおこなうことが大切です。

バーベルシュラッグ

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 両手でバーベルを握り、脚を肩幅に開いて直立する

- 視線を前に保ったまま、肩をすくめる

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | バーベル |

| 鍛えられる部位 | 僧帽筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

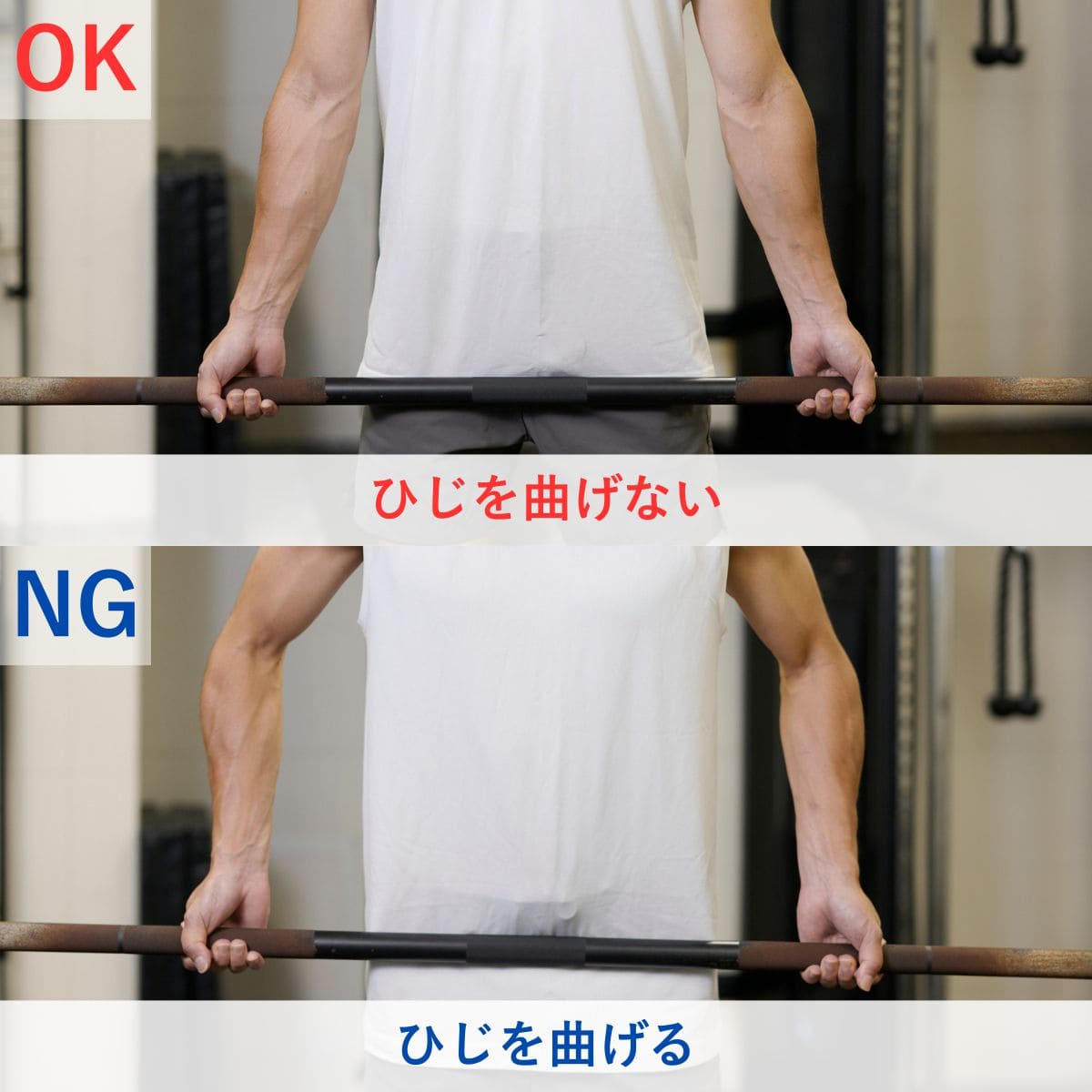

- ひじを曲げない

ひじを曲げない

シュラッグの種類

| ダンベルを使ってのシュラッグ |

|

| ケーブルを使ってのシュラッグ |

|

| チューブを使ってのシュラッグ |

|

検証者:山本

腕はあくまでバーを支えるだけにして、肩をすくめる動きだけに意識を向けることでフォームも安定しやすかったです。初心者にはダンベル使ってのシュラッグの方がよいかもしれません。

監修者:町田

重量を扱いやすい分腕の力に頼りやすいので、肩をすくめる動きに集中するのがポイントです。首や肩を痛めないように、動作はていねいにコントロールしながらおこなってください。

ベントオーバーロウ

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 肩幅に足を開きバーベルを握る

- ひざを軽く曲げ、バーベルをひざの下にセットする

- 背筋はまっすぐの状態で上半身を約45度前傾させる

- ひじを身体に近づけるイメージでバーベルを引き上げる

- バーベルを元の位置に戻す

| バリエーション | 約3種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル |

| 鍛えられる部位 | 広背筋、僧帽筋、上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整できる |

- 背中は真っすぐの状態で動作する

- バーベルは逆手で持つ

背中は真っすぐの状態で動作する

ベントオーバーロウの種類

| 片手でのダンベルベントオーバーロウ |

|

| 両手でのダンベルベントオーバーロウ |

|

| チューブを使ったベントオーバーロウ |

|

検証者:山本

背中が丸まると腰に負担がかかりやすく、狙った広背筋や僧帽筋にしっかり効かせられませんでした。

監修者:町田

ベントオーバーロウは背中の厚みを作るのに欠かせない種目です。逆手で握ることで広背筋の下部にもしっかり刺激が入りますが、手首を痛めやすいのでグリップをしっかり固定してください。

デッドリフト

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ベンチに背中を預けて座る

- ひざを曲げて足を床につけ、バーベルを骨盤の上に置く

- 腰を持ち上げて肩からひざを一直線にする

- ゆっくり戻す

| バリエーション | 約6種類 |

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル |

| 鍛えられる部位 | ハムストリング、大臀筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

- ひじを曲げない

- 足の位置を調整する

ひじを曲げない

足の位置を調整する

デッドリフトの種類

| ダンベルデッドリフト |

|

| ルーマニアンデッドリフト |

|

| スティッフレッグデッドリフト |

|

| スモウデッドリフト |

|

| シングルレッグデッドリフト |

|

検証者:山本

バーを身体に近づけて持ち上げるように意識したら、お尻とハムストリングに効いている感覚がありました。

監修者:町田

常に背すじを伸ばしたまま、股関節を軸に身体を上下することを意識しましょう。バーがひざを越えてから上体を起こすようにすると、実施しやすくなります。

ネックラテラルフレクション

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- チューブを頭に巻いて片手で持ち、立つか椅子に座る

- チューブを持つ手と反対側に首をゆっくり倒す

- 倒せる限界まで倒し、首横の筋肉に刺激を与える

- 首を倒した状態で2~3秒キープする

- ゆっくり首を元の中央に戻す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | チューブ |

| 鍛えられる部位 | 胸鎖乳突筋・斜角筋・僧帽筋上部 |

| 負荷の調整 | 可能 |

検証者:山本

単純な動きに感じましたが、力の方向がずれると効きが変わるため、最初は鏡を見ながらフォームを確認すると安定しやすいです。短時間でも集中しておこなうと、首まわりの筋が締まるような感覚がします。

監修者:町田

日常的なうつむき姿勢で衰えがちな筋を刺激し、頭部の位置を正しく保つ効果が期待できます。チューブだけでなく、タオルや手で抵抗を加えられます。「押し合う」意識で力を釣り合わせ、無理に倒さないことが大切です。

首の筋トレをおこなう回数・頻度

| 目的 | 回数 | 頻度 | ポイント |

| 筋肥大目的 | 1種目8〜12回×3〜4セット | 週2〜3回 |

|

| 健康維持目的 | 1種目8〜10回×2〜3セット | 週2回程度 |

|

| ストレートネック対策 | 1種目10回×2〜3セット | 週3回 |

|

監修者:町田

基本的には筋⾁の回復のために48時間以上あけるのがおすすめです。ストレッチは毎⽇しても問題ないので、⾸や肩が疲れたタイミングでこまめにほぐしましょう。

また、基本的にはどのトレーニングも低負荷でおこないましょう。

首の筋トレをおこなう際の注意点

- 軽い負荷でゆっくりおこなう

- 姿勢が崩れていないかを意識しながらおこなう

- 痛みを感じたらすぐに中止する

監修者:町田

⾸は⾝体の中でもとくにデリケートな部位であり、過度な負荷や誤ったフォームはケガや慢性的な不調につながりやすい部位です。

⾸のトレーニングは「軽い負荷でゆっくり」「中⽴位を保つ」「痛みが出たら無理をしない」という3点を守ることで、安全に効果を引き出せます。

軽い負荷でゆっくりおこなう

首まわりは細かな筋肉と関節が密集しており、反動や速い動作は関節や靭帯に不必要なストレスを与えやすい。まずは軽い負荷・少ない回数から始め、ゆっくりとコントロールして動かすことが大切。

慣れるまでは負荷を上げず、正しいフォームでおこなうことを優先にトレーニングに取り組もう。

監修者:町田

トレーニングは⽇常⽣活に似た動作だと正しく動かしやすく、効果があるといわれています。また、おこなう際は鏡でチェックしたり誰かに⾒てもらうなど、正しいフォームを確認しながらおこないましょう。

姿勢が崩れていないかを意識しながらおこなう

頭が前に出るほど首の後方に負担が集中し、頸椎の圧迫リスクが高まる。中立位を保つことが基本であり、「頭は肩の真上に」「顎は軽く引く」「肩甲骨は下げて広げる」といった姿勢を守ることで安全に動作できる。

また、脊柱の自然なカーブを崩さずにおこなうのがポイント。

痛みを感じたらすぐに中止する

首のトレーニングは正しくおこなえば強い痛みを伴わない場合が多い。もし痛みを感じる場合は、フォームが崩れているか、負荷設定が適切でない可能性が高い。

無理に続けるのはリスクが大きいため、その時点で中止し、フォームの見直しや強度を下げることが必要。違和感やしびれが続く場合は専門家に相談しよう。

タオルを使った首のストレッチ

- タオルを頭の後ろにかけて両手でタオルの両端を持つ

- 両手でタオルを前方に引き、頭でタオルを押さえつけながら力を入れる

- 5~10秒キープする

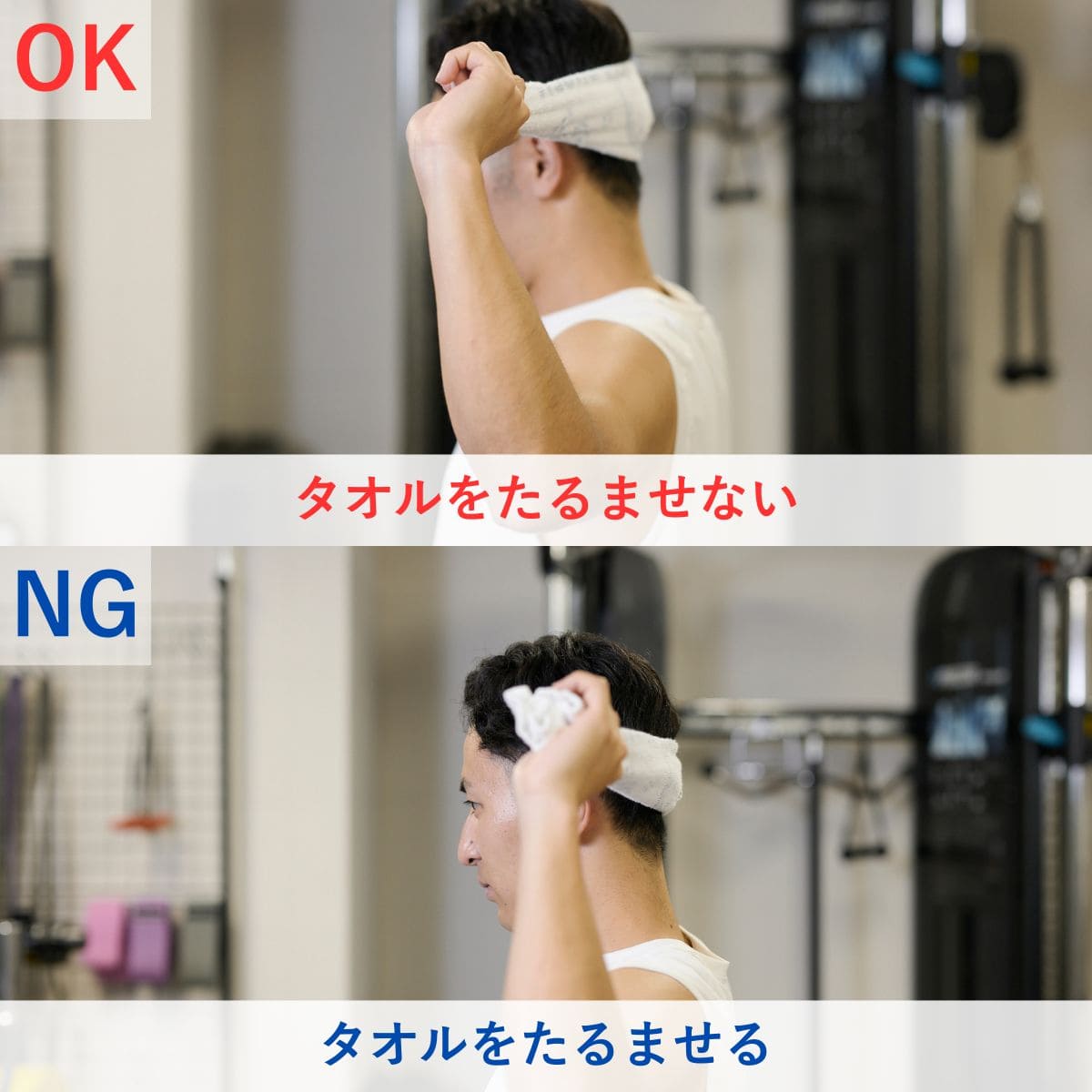

- タオルをたるませない

タオルをたるませない

検証者:山本

タオルを使うことで首の後ろにしっかりと抵抗をかけられ、手だけでおこなうよりも伸びている感覚が得やすかったです。

朝の寝起きやデスクワーク中など、首まわりの重だるさがあるときにおこなうと、動かしやすさが変わります。

監修者:町田

タオルをたるませずに軽く引くことで、過剰な伸張を防ぎながら安定した負荷をかけられます。力任せに引くと首椎を圧迫する恐れがあるため、「タオルを軽く引いて、頭で支える」意識を持つことが大切です。

筋トレ中に首を痛めた場合の対処法

| 対処法ステップ | ポイント | NG例 |

| 安静 | 痛みを感じたらすぐに筋トレを中止し、無理に首を動かさず安静にする |

|

| 冷却 |

|

|

| 医療機関受診 | 痛みやしびれが続く場合は整形外科や専門医に相談 | 自己判断で放置する |

首の筋トレに関するQ&A

女性でも首の筋トレをすると太くなる?

A:適度な負荷であれば首が極端に太くなることはなく、引き締まりや姿勢改善に役立つ

監修者:町田

⼥性だけでなく、男性でも筋肥⼤が起こりにくく、過度なトレーニングをしない限り⾸が太く⾒える⼼配は少ない傾向になります。鍛えることで⾸まわりの張りやたるみ改善につながります。

首の筋トレを避けたほうがいい人は?

A:⾸や頸椎に痛み‧しびれ‧炎症がある⼈は負担が⼤きいため控えるのがおすすめ

監修者:町田

椎間板ヘルニアやむち打ちの既往がある場合、背⾻関係でトラブルがある⼈も注意が必要なので、医師や専⾨家の確認を受けたうえで実施しましょう。また、ストレス疾患やめまいなどを抱えている⼈も注意が必要です。

ほかの部位との組み合わせでおすすめは?

A:体幹や肩まわりのトレーニングと組み合わせると姿勢改善や安定性向上につながる

監修者:町田

⾸は単独で鍛えるよりも、⼤胸筋‧僧帽筋‧広背筋など周辺の筋⾁と連動して働くため、全⾝のバランスを意識したトレーニングをおこなうのがおすすめです。また、姿勢を正したい⼈は体幹も⼀緒に鍛えるのがおすすめです。

大学卒業後、精神科にて精神科ソーシャルワーカーとして勤務。大手ジムに転職しスポーツ整体を学び、整体&パーソナルトレーニング専門店にて経験を積む。スポーツジムメガロス相模大野の場所を借りる形で独立わずか8ヵ月で全国のパーソナルトレーナーの中で月間売上一位を達成し、年間1200セッション行う。2018年10月パーソナルトレーニングスタジオ Zilchを立ち上げ海老名・中央林間にてオープン。2024年6月には、著書『骨格ポジショニングダイエット』を全国出版。